Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines/einer Master of arts (MA); eingereicht bei Apl. Prof. Dr. Anna Bergmann, Fakultät für Bildungswissenschaften; Institut für Erziehungswissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Diese Arbeit befasst sich mit den kontroversen Diskussionen über Pränataldiagnostik und mit der Frage, ob es um die bestmögliche Versorgung für Mutter und Kind geht oder ob es sich um eine Qualitätskontrolle des Fötus handelt mit einer einhergehenden Selektion.

Das Ziel der Medizin ist schon lange nicht mehr nur die Heilung von Krankheiten. Es geht immer mehr um Prävention; um die Verhinderung von Krankheiten.[1] Diese Entwicklung zeigt sich deutlich in der Schwangerenvorsorge. Die Pränataldiagnostik hat sich bereits in den 1980er und 1990er Jahren zum Routineeingriff etabliert und ist heute nicht mehr aus der Schwangerschaftsvorsorge weg zu denken.[2]

Viele Kritiker merken an, dass die vorgeburtlichen Tests einen selektiven Charakter haben. Es bestehe eine große Diskrepanz zwischen den diagnostischen und den therapeutischen Möglichkeiten. Zudem kommt die Mehrzahl der Neugeborenen ohne Behinderung zur Welt.[3] „Die meisten Schwangeren erwarten ein gesundes Kind. Bei nur etwa 5% der Schwangerschaften ist mit einer kindlichen Fehlbildung oder Erkrankung zu rechnen.“[4]

Durch einen im Jahr 2012 neu auf den Markt gekommenen Bluttest wurden die Diskussionen um Vorsorge und Selektion während der Schwangerschaft wieder präsenter. Kritiker warnen vor der Gefahr, dass durch den „PraenaTest“ eine neue „Zuchtwahl menschlichen Lebens“[5] etabliert werde. Sie befürchten, dass die Zahl der Abtreibungen durch den Test weiter ansteigen könnte. Doch wie konnte es so weit kommen, dass heute Spätabtreibungen legal sind und dass Föten lediglich aufgrund der Diagnose „Down-Syndrom“ bis zum errechneten Geburtstermin abgetrieben werden dürfen.

Die Arbeit beschränkt sich auf eine Darstellung der Entwicklungen der Eugenik und der damit verbundenen Selektionspraxis in Deutschland.[6] In Deutschland wurde die Eugenik und ihr Erfolg so stark wie in keinen anderen Ländern, erklären die Autoren Peter Weingart, Jürgen Kroll und Kurt Bayertz, die die Geschichte der Rassenhygiene in Deutschland erforscht haben.[7] Zudem überwiegt oft das Vorurteil, dass eugenisches Denken und eine damit einhergehende Selektion von Menschen mit Behinderung lediglich zu Zeiten des Nationalsozialismus vorherrschten. Diese Arbeit soll jedoch aufzeigen, dass die Ideen einer „leistungsstarken“ Bevölkerung und die damit verbundene Kontrolle des Gebärverhaltens in Deutschland bereits vor dem Nationalsozialismus und auch danach wirksam waren. Eugenik und Rassenhygiene sind nicht alleine mit der nationalsozialistischen Zeit zu identifizieren. Sie waren und sind eine internationale Erscheinung. Schon Michel Foucault hat die Biopolitik als ein zentrales Charakteristikum der Moderne überhaupt analysiert.[8]

Die Sozialwissenschaftlerin Anne Waldschmidt spricht daher auch von einer „neuen“ und einer „alten Eugenik“[9]. Die Erziehungswissenschaftlerin Maria Wolf betont, dass eugenisches Denken die unterschiedlichsten wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereiche zwar berührt, es aber im 20. Jahrhundert in den Bereichen der Pädagogik und der Medizin die größte Wirksamkeit entwickelt hat.[10] Frauen werden durch die Medizin pädagogisch sozialisiert und das generative Verhalten wird dadurch manipuliert.

„Die Pränatale Diagnostik sozialisiert Frauen zum Glauben, dass sie über medizinische Eingriffe in ihren Körper die Gesundheit ihres erwarteten Kindes kontrollieren und die Angst vor sozialen Konsequenzen im Falle der Geburt eines behinderten Kindes in den Griff bekommen können.“[11]

Die Pränataldiagnostik betrifft demnach nicht nur den medizinischen Bereich, sondern geht weit darüber hinaus. Diese Arbeit beleuchtet diese verschiedenen Aspekte der Pränataldiagnostik.

Im ersten Kapitel werden die Wurzeln der Rassenhygiene und Eugenik dargestellt. Denn die Selektion von Menschen mit Behinderung ist keine neue Erfindung und geht zurück auf Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Der Historiker Michel Foucault hat diese Entwicklungen unter dem Begriff „Biopolitik“ analysiert.[12] Foucault stellt den Versuch, die einzelnen Körper unter bevölkerungspolitischen Prämissen zu optimieren, in den Kontext der Industrialisierungsgeschichte und untersucht die Machtmechanismen, die zwischen Staat und Medizin für dieses Ziel maßgeblich sind.[13] Seine theoretischen Erklärungsansätze stelle ich im ersten Kapitel dar.

Anschließend wird die Entwicklung der Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenpolitik in Deutschland beschrieben. Die Historikerinnen Anna Bergmann und Cornelie Usborne haben die Eingriffe in den „Frauenkörper“ und in den „Volkskörper“ beschrieben und aufgezeigt, wie sehr die Optimierung der Bevölkerung mit der Kontrolle des weiblichen Körpers und der Sexualität zusammenhängt.[14] Die Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik waren wichtige Bestandteile der Rassenhygiene, um eine von ihnen behauptete „Degenration“ aufzuhalten und diese als Instrument der Optimierung der Bevölkerung zu nutzen.[15]

Schließlich werden die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit hinsichtlich der Kontinuität und Brüche dieser Biopolitik beleuchtet. Im Nationalsozialismus hat die Eugenik durch den Rassismus ihren Höhepunkt erfahren.[16] Die Nachkriegszeit stand schließlich unter der Prämisse „Bruch mit dem Nationalsozialismus und dem Rassismus“, dennoch wurden viele rassistische Linien weitergezogen. Dies wird mit der Forschung der Autorin Daphne Hahn gezeigt, die sich mit der Biopolitik der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt hat.[17] Als letzte Etappe wird die Entwicklung der Präventivmedizin nachgezeichnet, denn das Ziel der Medizin war die Minimierung von „Erbkrankheiten“, welches bis heute nicht aufgegeben worden ist.[18]

Dieser historische Rückblick soll verdeutlichen wie die Inanspruchnahme von pränataldiagnostischen Untersuchungen zur Selbstverständlichkeit geworden ist und welche Motive dahinter stecken.

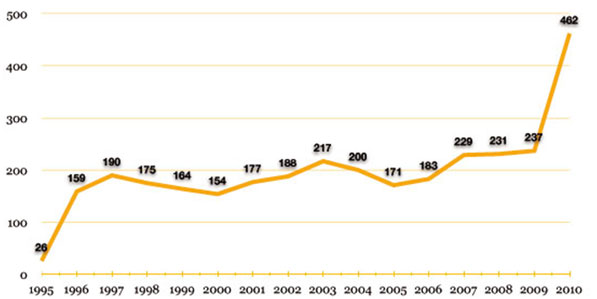

Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Untersuchungsmethoden mit ihrem medizinischen Hintergrund, anhand der Publikationen des Facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Jens Pagels, erklärt.[19] Dabei werde ich die diskutierten Möglichkeiten der Pränataldiagnostik beleuchten und u.a. mit Hilfe der Autorinnen Eva Schindele und Monika Hey, die dem Thema Pränataldiagnostik kritisch gegenüber stehen, die Gefahren und Komplikationen für die einzelnen betroffenen Frauen erklären.[20] Anschließend stelle ich die gesetzlichen Grundlagen dar, in denen festgelegt ist, bis wann und mit welcher Begründung ein Fötus abgetrieben werden darf.[21] Außerdem ziehe ich Statistiken heran, die verdeutlichen, dass es eine Zunahme von eugenisch motivierten Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland gibt.[22]

Abschließend wird die neueste Untersuchungsmethode im Bereich der Pränataldiagnostik vorgestellt, der sogenannte PraenaTest. Dieser Bluttest ist 2012 auf den Markt gekommen und hat eine erneute Debatte über die Bedeutung der Selektion im pränataldiagnostischen Feld ausgelöst. Mittlerweile wurde er weiterentwickelt und ist inzwischen schwangeren Frauen zugänglich.[23]

Im dritten Kapitel wird die Pränataldiagnostik als kulturelle Praxis beleuchtet. Um diese Dimension zu verdeutlichen, wird die Idee der medizinischen Selbstverantwortung vorgestellt. Soziologen, wie z.B. Peter Wehling oder Willy Viehöver und auch Erziehungswissenschaftlerinnen, wie Maria Wolf, sprechen von einem kulturellen Wahrnehmungswandel, der von der naturwissenschaftlichen Medizin initiiert worden ist.[24] So haben sich nicht nur die Möglichkeiten verändert, die zur Verfügung stehen, sondern auch der Druck auf die Patientinnen ist forciert worden. Die Pränataldiagnostik manövriert werdende Mütter in eine neue Zwangslage, aus der es keinen Ausweg gibt.

Weiterhin erkläre ich, wie die Pränataldiagnostik nicht nur den Blick auf das Ungeborene verändert hat, sondern auch die Wahrnehmung der gesamten Schwangerschaft.[25] Die Sozialwissenschaftlerin Eva Schindele beschreibt diesen Wandlungsprozess an dem Verschwinden der Vorstellung der Schwangerschaft als eine „Zeit der guten Hoffnung“ und der Verwandlung zu einer Phase der ständigen Risiken.[26]

Anschließend wird das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ vorgestellt und seine Position zum „PraenaTest“ wiedergegeben. Diese Initiative wurde 1994 von Hebammen, Ärzten, Beratern und Mitarbeitern aus der Behindertenselbsthilfe gegründet und leistet Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Pränataldiagnostik.[27] Das Netzwerk warnt vor der biopolitischen Funktion des Bluttests, die Perfektionierung der Selektion von Menschen mit Down-Syndrom noch zu radikalisieren.[28]

Am Ende des dritten Kapitels werden die Vorgehensweisen bei Spätabtreibungen nach pränataler Diagnose erklärt. Für diesen Teil ziehe ich die Publikationen des Sozialwissenschaftlers Manfred Spieker heran, der die Gewalttätigkeit der Spätabtreibungen zur Diskussion stellt. Spieker hinterfragt diese Selektionspraxis am Beispiel von Grenzfällen und problematisiert die Methoden der Spätabtreibungen insgesamt.[29]

Im letzten Kapitel dieser Arbeit stelle ich zwei Fallbeispiele vor. Diese zwei Erfahrungsberichte sollen zeigen, was die Pränataldiagnostik auslösen und welche Folgen sie haben kann und wie Grenzen überschritten werden. Die Geschichte von Monika Hey zeigt die Seite der Mutter auf.[30] Die Geschichte von Tim, der als „Oldenburger-Baby“ bekannt wurde nachdem er seine eigene Abtreibung überlebte, zeigt welche Konsequenzen die Diagnose „Down-Syndrom“ für das Ungeborene hat.[31]

[1] Vgl. Wehling, Viehöver 2011, S. 7ff.

[2] Vgl. Wolf 2008, S. 544.

[3] Vgl. Feldhaus-Plumin 2012, S. 14.

[4] Trautmann, Merz 2007, S. 3.

[5] SpiegelOnline (Gesundheit): Ungeborenes Leben: Bluttest auf Down-Syndrom kommt in die Praxen. http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html.

[6] Vgl. zur Geschichte der Rassenhygiene und Eugenik in Deutschland: für das Deutsche Kaiserreich: Bergmann 1998; für die Weimarer Republik: Usborne 1994; für den Nationalsozialismus: Bock 1986; für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Hahn 2000; einen Überblick geben: Weingart, Kroll, Bayertz 1988. Vgl. zur aktuellen Entwicklung der Selektionspraxis: Waldschmidt 1995; Schindele 1990; Spieker 2005. Vgl. zur österreichischen Entwicklung: Wolf 2008. Vgl. zur Entwicklung der Biopolitik: Foucault 1999.

[7] Vgl. Weingart, Kroll, Bayertz 1988, S. 22.

[8] Vgl. Foucault 1999, S. 276.

[9] Waldschmidt 1995, S. 360.

[10] Vgl. Wolf 2008, S. 57.

[11] Ebd., S. 634.

[12] Vgl. Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). 1999.

[13] Vgl. ebd., S. 280.

[14] Vgl. Bergmann, Anna: Die verhütete Sexualität. Die medizinische Bemächtigung des Lebens. 1998. Und: Usborne, Cornelie: Frauenkörper – Volkskörper. Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik. 1994.

[15] Vgl. Bergmann 2001, S. 29.

[16] Vgl. Foucault 1999, S. 297.

[17] Vgl. Hahn, Daphne: Modernisierung und Biopolitik. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach 1945. 2000.

[18] Vgl. ebd., S. 295.

[19] Vgl. Pagels, Jens: Pränataldiagnostik. Wissen, was stimmt. 2011.

[20] Vgl. Schindele, Eva: Schwangerschaft. Zwischen guter Hoffnung und medizinischem Risiko. 1995. Und: Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. 2012.

[21] Vgl. Bundesministerium der Justiz, http://www.gesetze-im-internet.de/index.html.

[22] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html.

[23] Vgl. LifeCodexx, http://www.lifecodexx.com/.

[24] Vgl. Wehling, Peter; Viehöver, Willy: Entgrenzung der Medizin – Transformationen des medizinischen Feldes aus soziologischer Perspektive. 2011. Und: Wolf, Maria A.: Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900-2000. 2008.

[25] Vgl. Schindele 1990, S. 32.

[26] Vgl. Schindele 1995, S. 13.

[27] Vgl. Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm), http://www.bvkm.de/arbeitsbereiche-und-themen/praenataldiagnostik/netzwerk-gegen-selektion-durch-praenataldiagnostik.html.

[28] Vgl. Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 2012, http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/Termine/2012-03-20-Netzwerk_Praenataldiagnostik.pdf.

[29] Vgl. Spieker 2005.

[30] Vgl. Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. 2012.

[31] Vgl. Spieker, Manfred: Der legalisierte Kindermord. Zur Problematik der Spätabtreibungen. 2005. Und: Kilimann, Gisela; Kilimann, Udo: Er sollte sterben, doch Tim lebt! – Eine Abtreibung und ihre Folgen. ARD, ausgestrahlt am 16.03.2005.

Inhaltsverzeichnis

2.1 Biopolitik[32]

„Eines der größten Versprechen der Moderne ist die Befreiung des Körpers von allem Schicksalhaften und Zufälligen.“[33]

Der Soziologieprofessor Thomas Lemke definiert Biopolitik als „die Politik, die sich mit dem Leben (griech.: bíos) befasst.“[34] Laut Lemke ist der Begriff Biopolitik eingebettet in die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene „Lebensphilosophie“. Die sogenannten Lebensphilosophen strebten eine Aufwertung des „Lebens“ an und zwar „zu einer fundamentalen Kategorie und zum normativen Kriterium des Gesunden, Guten und Wahren“[35].

Die Soziologin Daphne Hahn definiert Biopolitik wie folgt: „Sie [die Biopolitik] bezeichnet den Eintritt des Lebens und seiner Mechanismen in einen Prozess planmäßiger Steuerung.“[36] Als Grundlage dazu dienen Vorhersagen, Messungen und Schätzungen über die Bevölkerung, die als Ziel eine staatliche Regulierung haben. Im ausgehenden 18. Jahrhundert kam es zur Etablierung einer Medizin, deren Hauptaufgabe die „öffentliche Hygiene“ war und die zu einer allgemeinen Medikalisierung der Gesellschaft führte. Die Medizin vereinnahmte immer mehr Lebensbereiche, die zuvor außerhalb ihres Aufgabenbereichs lagen. So verdeutlicht Hahn:

„Verschiedene Techniken zur Unterwerfung der Körper und zur Kontrolle der Bevölkerung entstanden und eröffneten die Ära der Bio-Macht als Technologie, deren Ziel es ist, in der Bevölkerung auftretende Zufallsereignisse auszuschalten, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Ereignissen vorherzusehen und auf diese einzuwirken.“[37]

Der französische Historiker und Philosoph Michel Foucault beschreibt Biopolitik als eine „spezifisch moderne Form der Machtausübung“[38]. Für ihn stellt Biopolitik keine Erweiterung der Politik dar, sondern verändert diese durch reformulierte Konzepte. „Biopolitik steht für eine Konstellation, in der die modernen Human- und Naturwissenschaften und die aus ihnen hervorgehenden Normalitätskonzepte das politische Handeln strukturieren und dessen Ziele bestimmen.“[39] Daher ist Biopolitik laut Foucault nicht auf die Entstehung neuer Techniken zu reduzieren. Thomas Lemke hebt drei Verwendungsweisen des Begriffes „Biopolitik“ in der Foucaultschen Gesellschaftsanalyse hervor:

-

Biopolitik als Zäsur im politischen Denken und Handeln.

-

Biopolitik als ein wichtiger Bestandteil bei der Entstehung des modernen Rassismus.

-

Biopolitik als eine besondere Kunst des Regierens.[40]

Laut Foucault ist Medizin Macht-Wissen, das nicht nur auf jeden einzelnen Körper abzielt, sondern gleichzeitig auch auf die gesamte Bevölkerung. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu bemerken, dass Gesundheit und Fortschritt im biopolitischen Kontext gleichbedeutend sind. Jene Prozesse und Techniken, die der Optimierung der einzelnen Körper sowie der gesamten Bevölkerung verhelfen, werden als „gesundheitsfördernd“ verstanden. Jene, die dies nicht gewährleisten, werden hingegen pathologisiert. Gesundheit wurde zur „Richtschnur des öffentlichen wie privaten täglichen Lebens“[41]. Die Disziplinierung auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene sollte gesunde und funktionsfähige Körper hervorbringen. In diesem Sinne bedeutete „Gesundheit“ nicht Wohlbefinden, sondern Optimierung.

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts entsteht eine neue Machttechnologie, die nicht mehr die einzelnen Körper der Individuen kontrolliert und reguliert, sondern den kollektiven Körper der Bevölkerung, so Foucault. Die Bevölkerung wird laut Foucault beispielsweise in Geburten- und Sterblichkeitsraten und nach qualitativen und quantitativen Kriterien beurteilt. Die neuen Techniken der Macht befassen sich nicht mehr mit dem „Körper-Menschen“, sondern mit dem „Gattungs-Menschen“[42] und dies mit „massenkonstituierenden“[43] Eingriffen.

Die Regulierung der Bevölkerung wird seit der Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Zentralinstanz Staat organisiert und nicht nur durch einzelne Institutionen, wie es bei der Disziplin der Fall ist. So hat der Staat beispielsweise Daten über die Bevölkerung erhoben - wie Statistiken zur Lebensdauer. Es ist jedoch zu beachten, so Foucault, dass Disziplin und Regulierung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Für Foucault ist „die Vereinnahmung des Lebens durch die Macht“[44] ein grundlegendes Phänomen des 19. Jahrhunderts: „[...] wenn Sie so wollen, eine Machtergreifung über den Menschen als Lebewesen, eine Art Verstaatlichung des Biologischen oder zumindest eine gewisse Tendenz hin zu dem, was man die Verstaatlichung des Biologischen nennen könnte.“[45]

In diesem Zusammenhang führt Foucault an, dass der Souverän das Recht über Leben und Tod innehat, „daß er sterben machen und leben lassen kann“[46]. Wenn der Souverän töten kann, dann besitzt er dadurch auch das Recht darüber, leben zu lassen. Dieses Recht hat sich transformiert, so Foucault, und zwar zu dem Recht, „leben zu machen und sterben zu lassen“[47]. Foucault erklärt, dass es durch die Geburtenkontrolle zu einer „Biopolitik“ kommt, die sich nicht nur mit dem Problem der Fruchtbarkeit befasst, sondern auch mit dem Problem der Sterblichkeit. Hierbei liegt der Fokus jedoch nicht mehr auf Epidemien, die zum Tod führen; stattdessen wird der Fokus auf die Dauer, Intensität, Ausdehnung, Form, usw. der vorherrschenden Krankheiten gelegt. Es geht um die Faktoren, die das Leben schwächen und sich durch das gesamte Leben ziehen. Daher muss die Medizin unter anderem für die öffentliche Hygiene sorgen.

„Das souveräne Recht über den Tod verschwindet nicht, sondern wird einer Macht untergeordnet, die sich die Sicherung, Entwicklung und Verwaltung des Lebens auf die Fahnen geschrieben hat. [...] Auf dem Spiel steht nicht mehr die juridische Existenz eines Souveräns, sondern das biologische Überleben einer Bevölkerung.“[48]

Der Biopolitik geht es um die Zufälligkeiten innerhalb einer Bevölkerung, die es durch Sicherheitsmechanismen einzudämmen gilt. Es geht daher um die Optimierung des Lebens durch Mechanismen, die die „biologischen Prozesse der Menschengattung“[49] regulieren.

Foucault unterscheidet zwischen zwei Serien der Macht, sagt jedoch zugleich, dass sie sich nicht wechselseitig ausschließen. Das eine sind die Disziplinen, die durch Institutionen auf die einzelnen Körper einwirken; das andere sind die Regulierungsmechanismen, die durch den Staat auf die Bevölkerung und deren biologische Prozesse einwirken. Als Beispiel für die Verbindung beider Serien nennt Foucault die Sexualität. Einerseits wurde sie ab dem Ende des 18. Jahrhunderts als körperliches Verhalten Gegenstand von Disziplinarkontrolle und ständiger Überwachung, andererseits ist sie durch die Möglichkeit der Fortpflanzung Gegenstand biologischer Prozesse, welche die gesamte Bevölkerung betreffen und vom Staat reguliert werden.

Hinzu kommt der Blick der Medizin auf die Sexualität. Zum einen können auf der individuellen Ebene - ohne disziplinarische Kontrolle - Krankheiten entstehen und zum anderen können auf der Ebene der Bevölkerung - ohne Regulierungsmechanismen und durch das Weitergeben von „schlechtem Erbgut“ - „beeinträchtigte“ Nachkommen entstehen. „Die Sexualität befindet sich an der Kreuzung von Körper und Bevölkerung. Folglich gehört sie zur Disziplin, aber auch zur Regulierung.“[50]

In diesem Zusammenhang erklärt Foucault weiter, dass die Medizin über ein „Macht-Wissen“[51] verfügt, das sowohl Einfluss auf den Körper als auch auf die Bevölkerung hat. Durch die Disziplinierungs- und Regulierungsmechanismen entsteht eine Definitionsmacht, die normierend wirkt. „Die Norm, das ist das, was sich auf einen Körper, den man disziplinieren will, ebenso gut anwenden läßt wie auf eine Bevölkerung, die man regulieren will.“[52] Eine Normalisierungsgesellschaft ist demnach eine Gesellschaft, in der die Norm der Disziplin und die Norm der Regulation verknüpft sind. Diese Macht, die Einfluss auf den einzelnen Körper sowie auf die Bevölkerung hat und somit das Leben vereinnahmt hat, nennt Foucault „Bio-Macht“[53].

Schließlich fragt Foucault, wie diese Macht, deren Ziel das Leben ist, das Recht zu töten haben kann.

„Wie kann eine solche Macht töten, wenn es stimmt, daß es im Wesentlichen darum geht, das Leben aufzuwerten, seine Dauer zu verlängern, seine Möglichkeiten zu vervielfachen, Unfälle fern zu halten oder seine Mängel zu kompensieren? Wie ist es einer politischen Macht unter diesen Bedingungen möglich zu töten, den Tod zu fordern [...]? Wie kann diese Macht, die wesentlich die Hervorbringung von Leben zum Ziel hat, sterben lassen?“[54]

Foucault sagt, dass hier der Rassismus „als grundlegender Mechanismus der Macht“[55] ins Spiel kommt. Der Rassismus führt Zäsuren im biologischen Feld und selektive Kategorien wie „höherwertiges“ und „minderwertiges Leben“ ein. Zusätzlich zu der Hierarchisierung von „Lebenswertigkeiten“ errichtet der Rassismus auch „eine Beziehung zwischen meinem Leben und dem Tod des Anderen“[56]. Es kann demnach eine Lebensverbesserung erreicht werden durch das Töten von anderen, die sich als „Verteidigung der Gesellschaft“ geriert. Somit geht es darum, eine „biologische Gefahr“ abzuwenden durch die „Eliminierung der Rassen“ und durch die „Reinigung der Rasse“[57].

„Wenn die Normalisierungsmacht das alte souveräne Recht zu töten ausüben möchte, muß sie sich des Rassismus bedienen.“[58] Foucault merkt an dieser Stelle an, dass er unter Töten in diesem Zusammenhang nicht nur den direkten Mord, sondern auch Formen des „indirekten Mordes“[59] versteht, d.h. beispielsweise Vertreibung oder auch Abschiebung.

Abschließend bemerkt Foucault noch, dass der Rassismus und die Bio-Macht ihren absoluten Höhepunkt im Nationalsozialismus erreicht hatten, jedoch nach dem NS-Regime keineswegs verschwunden sind. So nennt er als ein Beispiel den biologischen Rassismus gegenüber Geisteskranken u.a., der in sozialistischen Staaten zum Greifen kam.

Eine „Lebensverbesserung“ und die „Verteidigung der Gesellschaft“ werden somit durch die Beseitigung, Vermeidung und Tötung von „lebensunwertem Leben“ erreicht. „Foucault zufolge ist der Rassismus Ausdruck einer gesellschaftlichen Spaltung, die durch die biopolitische Vorstellung einer permanenten und abschließbaren Reinigung des Gesellschaftskörpers angetrieben wird.“[60]

Der im Nationalsozialismus verwendete Begriff des „´Volkskörper[s]´ bezeichnete nun eine autoritär geführte, hierarchisch strukturierte und rassisch homogene Gemeinschaft“[61]. Eine zentrale Vorstellung im nationalsozialistischen Gesellschaftskonzept war die Ideologie, dass soziale Verhältnisse und politische Probleme auf biologischen Ursachen beruhen würden. Zusätzlich herrschte die Auffassung, dass es eine natürliche Hierarchie zwischen den „Rassen“ gebe, die auf „erbbiologischer Güte“[62] beruhe, was zu der Schlussfolgerung führe, dass man alle „Rassen“ und auch die einzelnen Individuen jeweils unterschiedlich behandeln müsse. Zwei wichtige Eigenschaften der nationalsozialistischen Biopolitik waren „die rassenhygienische und erbbiologische Grundierung der biopolitischen Programmatik sowie deren Kombination mit geopolitischen Ideen“[63]. In der NS-Zeit versuchte man Zufälligkeiten, die in biologischen Prozessen vorkamen, durch die wissenschaftlichen Möglichkeiten auszuschalten.

Foucault bemerkt, dass der „Prozess der Optimierung der Bevölkerung“[64] jedoch keineswegs nach dem Nationalsozialismus beendet gewesen sei. Die Idee der „Biologisierung der Politik“ ist nicht allein auf den Nationalsozialismus oder auf Deutschland zu beschränken. Eugeniker, Rassenhygieniker und Genetiker aus der westlichen Welt versuchten durch wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Möglichkeiten, den Menschen zu steuern, zu optimieren und zu „verfeinern“. „Die biopolitischen Visionen waren nicht nur grenzübergreifend, sie erfassten auch nicht-staatliche Akteure und soziale Bewegungen.“[65]

Im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es spektakuläre biotechnologische Innovationen. So wurden beispielsweise die pränataldiagnostischen Untersuchungen zum festen Bestandteil der „Schwangerenvorsorge“ und neue Reproduktionstechniken (z.B. künstliche Befruchtung) wurden entwickelt. Dadurch, dass die Reproduktions- und Gentechnologien immer bedeutsamer wurden, kamen Fragen zum ethischen Fundament des wissenschaftlichen Fortschritts auf. Die Grenze zwischen Natur und Kultur musste politisch und rechtlich neu bestimmt werden. Es galt unter anderem festzulegen, „welche technologischen Verfahren unter welchen Bedingungen zulässig sind“, oder auch welche Forschungsanstrengungen mit öffentlichen Geldern finanziert werden und welche eher verboten werden sollten. Biopolitik bezeichnet in diesem Zusammenhang „die kollektive Aushandlung und Verständigung darüber, ob das, was technologisch möglich ist, auch gesellschaftlich akzeptiert werden soll“[66].

Die „Verteidigung der Gesellschaft“, wie Foucault es genannt hat, stellt somit auch heute noch für viele eine „Lebensverbesserung“ dar. Wurde diese früher eher offensichtlich mittels Kastration, Sterilisation und durch Tötung von „lebensunwertem Leben“ erreicht, sind wir heute soweit, dass die Verhinderung von „lebensunwertem Leben“ unter dem Deckmantel der „Schwangerenvorsorge“ und der „Sorge um Mutter und Kind“ fortgeführt werden kann.

„Der Begriff [Biopolitik] steht spätestens seit der Jahrtausendwende für administrative und rechtliche Regulierungsprozesse, die Grundlagen und Grenzen biotechnologischer Interventionen bestimmen [...].“[67]

Im folgenden Kapitel wird nun dargestellt, wie die Biopolitik durch die Rassenhygiene, Eugenik, Abtreibungspraxis und Strafverfolgung zu einer selektiven Regulierungsmacht aufgestiegen ist.

2.2 Entwicklung der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland[68]

„Das Ideal der Vervollkommnung und Gesundung begleitete die Entwicklung der Moderne, begann sie allmählich zu durchdringen und mit den Aussichten, die die naturwissenschaftlich begründeten Humanwissenschaften boten, schien dieses Ziel allmählich näherzurücken und nicht mehr nur Utopie zu bleiben. Gegründet auf die Ambitionen, alles Unkontrollierbare und Ungesunde auszuschalten, entstanden auf legitimer wissenschaftlicher Grundlage und inspiriert durch deren aktuellste Erkenntnisse an verschiedenen Orten moderne Theorien und Praktiken zur Verbesserung der Bevölkerung und ihrer Individuen.“[69]

Die bevölkerungspolitische Diskussion war im 19. Jahrhundert von der Angst vor Überbevölkerung beherrscht. Innerhalb eines Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung in Deutschland auf mehr als das Doppelte an. Gegen Ende des Jahrhunderts vollzog sich ein Meinungswandel in Deutschland und die Bevölkerungszunahme wurde nicht mehr als Bedrohung angesehen, sondern als Zeichen der militärischen Macht und des nationalen Fortschritts. Die langsam eintretende „Abnahme der Fruchtbarkeit“ wurde schließlich als „Vorbote eines nationalen Niedergangs“[70] gewertet. Die Geburtenrate in Deutschland nahm tatsächlich innerhalb von drei Jahrzehnten spürbar ab. Der Grund dafür war, dass in einer Ehe durchschnittlich weniger Kinder geboren wurden.

„Der Hauptunterschied zwischen dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert bestand darin, daß die Familien viel kleiner waren, die Kinder erst nach einigen Ehejahren geboren wurden und die Frauen nach der Geburt ihres letzten Kindes noch jünger waren.“[71]

Da die demographischen Veränderungen mit sozio-ökonomischen Entwicklungen in Deutschland zusammenfielen, war es schwierig für die zeitgenössischen Beobachter einen Grund für die angebliche „Entvölkerung“[72] festzulegen. Dadurch entstanden verschiedene Erklärungsansätze, um den drohenden Geburtenrückgang aufzuhalten. Die Historikerin Cornelie Usborne fasst die drei großen Bevölkerungstheorien zusammen:

-

Rassenhygiene (wie Eugenik in Deutschland oft genannt wurde): Darwins Lehre von der natürlichen Auslese und Fortschritte in der Genetik führten zu der Überzeugung, die Bevölkerungsentwicklung sei steuerbar. Im Gegensatz zu Malthus, der glaubte, die demographische Entwicklung verlaufe nach unveränderlichen Gesetzen, waren die Anhänger der Rassenhygiene davon überzeugt, daß die „Rasse“ medizinisch verbessert werden könnte.

-

Neomalthusianismus: Malthus` Gedankengut tauchte in den Anleitungen zur Geburtenkontrolle wieder auf und wurde in Form von Werbematerial für Verhütungsmittel verbreitet. Es richtete sich hauptsächlich an die unteren Schichten, denen Geburtenkontrolle als das Mittel gegen wirtschaftliche Not gepredigt wurde.

-

Pronatalismus: Die Überzeugung, daß der militärische, wirtschaftliche und kulturelle Einfluß einer Nation sich im Wesentlichen von der Größe seiner Bevölkerung herleitet, führte zu der Auffassung, der Staat solle an allererster Stelle die Geburtenrate steigern. Andere Maßnahmen zur Förderung des Bevölkerungswachstums wie z.B. die Reduzierung der Säuglingssterblichkeit galten als zweitrangig.[73]

Die verschiedenen Theorien waren alle jeweils mit einem Zugriff auf den „Frauenkörper“[74] verbunden und wurden mit den Methoden zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften verwirklicht, d.h. Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung.

Das erklärte Ziel des Staates war eine „Bevölkerungsmaximierung“[75], welche die Politik unter anderem durch die Abtreibungspraxis gefährdet sah. Seit 1871 stand eine Abtreibung durch §218 unter Strafe (Zuchthaus oder Gefängnis), was Frauen jedoch nicht davon abhielt, sie zu praktizieren. Aus Angst vor Strafe führten viele Frauen gefährliche „Selbstabtreibungen“ durch, bei denen unzählige mit ihrem Leben bezahlten. Das Gesetz gegen Abtreibung sollte eigentlich Leben retten, bewirkte jedoch nur zu oft das Gegenteil. Die Angst vor Bestrafungen und die Schwierigkeit ärztliche Hilfe für einen Schwangerschaftsabbruch zu finden, trieb unzählige Frauen zu gefährlichen Selbstabtreibungen, z.B. mit heißen Umschlägen, alkoholischen Mixturen oder auch mit der sogenannten Mutterspritze.

Seit den 1880er Jahren wurden neue Techniken wie beispielsweise Pessare, Kondome oder Schwämmchen gebrauchsanleitend in der neuaufkommenden „neomalthusianischen Erziehungsliteratur“[76] erklärt. Eltern wurden von neomalthusianisch gesinnten Ärzten „moralisch verpflichtet“, freiwillige Geburtenkontrolle bei „erblicher Belastung“, Krankheit und sozialem Elend zu praktizieren. „Frauen wurden als ‘Nährboden für die nächste Generation’ - den es allerdings zu pflegen und nicht auszubeuten galt - für die ‘Volksgesundheit’ aufgewertet […].“[77] Die Neomalthusianer befürchteten wie die Rassenhygieniker eine „Verschlechterung der Rasse“. Die Ursache sahen sie jedoch nicht in den „minderwertigen Erbanlagen“ wie die Eugeniker, sondern in der Überbevölkerung. Deshalb „propagierten sie nun Geburtenkontrolle als Schlüssel zum menschlichen Fortschritt“[78].

Gleichzeitig forderten einige Ärzte ein striktes Verbot von Empfängnisverhütung. Durch diese Forderungen und die sogenannte Moraldebatte wurde ab 1900 der Handel mit Verhütungsmitteln reglementiert. Der „Unzuchtsparagraph“ verbot „die öffentliche Anpreisung und Ausstellung von ´Gegenständen, die zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt sind´“[79].

Das traditionelle Leitbild der Frau, die einen „Naturinstinkt“ hat Kinder zu gebären, war nach wie vor präsent. Man wies die Frauen auf ihren angeborenen „Willen zur Mutterschaft“ hin und versuchte sie geradezu zu überreden, keine Verhütungsmittel zu verwenden.[80]

Trotz der tödlichen Risiken scheuten Frauen nicht vor dem Gebrauch von Verhütungsmitteln zurück. Die Produktion und Verbreitung der Verhütungsmittel entzogen sich der ärztlichen Kontrolle und kurbelten den Schwarzmarkt an. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurden beispielsweise Scheidenspülungen, Abtreibungsinstrumente, Flüssigkeiten und Kondome mit präzisen Gebrauchsanweisungen angeboten. Da die meisten Verhütungsmittel nur für Frauen gedacht waren, wurden sie zum „Subjekt der Befreiung vom sozialen Elend“[81] erklärt. Mit Bezeichnungen wie „Paradieskugel“, „Frauenglück“ und „Ladies Friend“ wurde die „moderne Frau“, die sich durch Rationalität, Erotik und Intelligenz auszeichnete, angesprochen. Damit wurde das traditionelle Frauenbild der „kindertriebhaften, asexuellen, fruchtbaren Mutter“[82] verabschiedet und das Leitbild - die „Neue Frau“[83] - der Zwanzigerjahre angekündigt. Die „eigenständige Frau“ sollte nämlich Sexualität und Fortpflanzung zu trennen wissen. Die Empfängnisverhütung erlaubte eine „rationalisierte Sexualität“[84] und konnte als Methode der Geburtenkontrolle für die eugenische Forderung nach der „biologischen Verbesserung der Rasse“[85] instrumentalisiert werden. „Denn abgesehen von den mörderischen Effekten und Konstruktionen der meisten neuen Geburtenkontrolltechniken war Verhütung vom ersten Moment ihrer Erfindung und Popularisierung an für die Eugenik instrumentalisiert.“[86]

Am meisten wurden giftige und ätzende Injektionen von Frauen für „Selbstabtreibungen“ verwendet, die viele das Leben kostete. Die Anzahl der Todesopfer der „kriminellen Abtreibung“ wurde von den Ärzten vor allem unter dem Aspekt der „Schädigung der Volksgesundheit“[87] betrachtet. Es wurde gefordert, dass der Gebrauch von Verhütungsmitteln und Abtreibungsinstrumenten unter medizinische Kontrolle gebracht werde. Beispielsweise sollte eine ärztliche Rezeptpflicht für die Abtreibungsinstrumente eingeführt werden, jedoch nicht ihr absolutes Verbot.

Die „Regulierung der Fortpflanzung“ benötigte das Wissen über Empfängnis- und Schwangerschaftsverhütung sowie deren Popularisierung bei dem Teil der Bevölkerung, deren Nachwuchs „unerwünscht“ war. Auf der einen Seite sollte unter anderem durch spezielle Fürsorgemaßnahmen die Geburt von „erbgesunden“ Kindern unterstützt werden; parallel sollten „unerwünschte Geburten“ verhindert werden.[88]

„Denn Gynäkologen waren weit davon entfernt, die Anwendung der neuen Verhütungsmittel grundsätzlich abzulehnen. Vielmehr forderten sie eine Politik des Gebärzwangs in Verbindung mit der Legalisierung einer ärztlichen Entscheidungsmacht über die Abtreibung. Diese scheinbare Paradoxie manifestierte sich am deutlichsten in den beiden Kategorien des Aborts: Die ‘verbrecherische Fruchtabtreibung’ einerseits und die ‘künstliche Schwangerschaftsunterbrechung’ andererseits.“[89]

Die Medizin als objektive Wissenschaft genießt einen hohen Autoritätsstatus in unserer Gesellschaft. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sie durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine Definitionsmacht erhalten, mit der sie über „lebenswert“ und „lebensunwert“ und somit über Leben und Tod entscheiden kann. Die Medizin verspricht, durch den wissenschaftlichen Fortschritt Krankheiten, Leiden und Tod verhindern zu können. „Das 19. Jahrhundert markiert mit seinem radikalen Aufstieg der Naturwissenschaften einen historischen Höhepunkt in der Herrschaftsbeziehung von Geist und Natur.“[90]

Die Bevölkerungspolitik und die Rassenhygiene wurden stark durch medizinisches Denken geprägt. Die medizinischen Erklärungsmuster schienen äußerst plausibel zu sein. Die Ärzte beobachteten wie sich das Gebärverhalten veränderte und erkannten als erste, welches Ausmaß die Abtreibungspraxis bereits angenommen hatte.

„Die ´gesunde Familie´ galt als Grundlage eines blühenden ´Volkskörpers´, ja des Volkes überhaupt. Die meisten Ärzte waren Verfechter der Sozialhygiene und forderten daher von der Medizin mehr als nur die Sorge für die Gesundheit des einzelnen. [...] In medizinischen Abhandlungen war eine ´gesunde Familie´ fast immer gleichbedeutend mit einer kinderreichen.“[91]

Der Begriff der Eugenik - die Lehre vom „Wohlgeborensein“ - war terminologisch gleichbedeutend mit der in Deutschland 1885 durch den Arzt Alfred Ploetz (1860-1940) eingeführten „Rassenhygiene“, welche Synonym war für „sexuelle Hygiene“, „Zeugungshygiene“ und „Vererbungshygiene“[92]. Die „Eugenik“ bzw. die „Rassenhygiene“ umfasste die medizinische und staatliche Kontrolle der „Fortpflanzung“ und „Vererbung“. Eugenik und Rassenhygiene können daher als Vorläufer der später aufkommenden Biopolitik verstanden werden.

Rassenhygieniker bezogen sich auf die darwinistische Evolutionstheorie und befassten sich mit der „Entwicklungsfähigkeit“ aller „Rassen“. So definierte Ploetz „Rassenhygiene“ als die „´Lehre von der optimalen Erhaltung und Vervollkommnung der menschlichen Rasse´“[93].

„Degeneration“ galt als „Erbkrankheit“, die dementsprechend den „Volkskörper“ bedrohen würde. Der Rassenhygiene ging es um eine „leidfreie“ Gesellschaft und um die Verhinderung „erbkranken Nachwuchses“. Dafür war ein staatlich legitimiertes Abtreibungs- und Sterilisationsrecht biopolitisch durchzusetzen. Mit diesem Recht wurde ein Selektionsprogramm verfolgt, welches die medizinische „Ausmerze“[94] von „Degenerierten“ zum Ziel hatte. Rassenhygieniker und Eugeniker gingen davon aus, dass die „natürliche Selektion“ durch die Gesundheitspolitik und die Armenfürsorge außer Kraft gesetzt worden sei. Dem wollten sie durch die „sexuelle Auslese“[95] entgegenwirken. Dies bedeutete, dass bereits die Geburt von „minderwertigem Leben“ verhindert werden sollte.

Die „positive Eugenik“ sollte durch „Zuchtwahl“ die Verbesserung des Erbguts erzielen, während die „negative Eugenik“ die Beseitigung von „defektem Erbgut“ erreichen sollte. Die Eugenik bzw. die Rassenhygiene wurde zur einer „Disziplin zur Steuerung und Kontrolle der menschlichen Erbgesundheit“[96]. Rassenhygieniker stützten sich hierbei auf den Darwinismus, der besagte, dass die „Natur“ nach den Gesetzen der Selektion funktioniere und dass die „natürliche Selektion“ eingebettet war in ein System der „Höherentwicklung“[97]. Mediziner stellten die Frage nach der „Fortpflanzung“ und der „Qualität“ nun unter den Aspekt der Vererbung. Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Anna Bergmann resümiert:

„Das Besondere der rassenhygienischen und eugenischen Idee war, daß sie einen expliziten Doppelcharakter beanspruchte: sie war zum einen an solide wissenschaftliche Erkenntnis gebunden und forderte zum anderen radikale politische Konsequenzen durch eine tiefgreifende medizinische Kontrolle des Gebärverhaltens, der Sexualität, der Geschlechterbeziehungen, des Heiratsverhaltens, also der im 19. Jahrhundert gerade erst zur Privatheit deklarierten Sphären von Ehe, Familie und Sexualität.“[98]

Die Rassenhygiene verfolgte immer wieder die Vorstellung einer „leidfreien“ Gesellschaft, womit „Glück“ verbunden wurde, um die Auslese bzw. Selektion zu rechtfertigen. Rassenhygienische Maßnahmen sollten zu einem vollendeten Glückszustand führen. „Die ‘Vervollkommnung des Volkskörpers’ verfolgte die Idee einer harmonischen Gesellschaft, die von ‘glücklichen, gesunden, und arbeitsfreudigen’ Menschen geprägt war […].“[99]

Die Rassenhygiene verwendete den Geburtenrückgang für ihre Argumentationen und behauptete, dass die „Höherwertigen“ sich weniger als die „Minderwertigen“ fortpflanzen würden. In diesem Zusammenhang führte Alfred Ploetz den Begriff der „Kontraselektion“ ein. Die „Auslese der Schwachen“ sei beispielsweise durch Tätigkeiten von Kinderärzten außer Kraft gesetzt, weshalb eine staatliche „Fortpflanzungs-Kontrolle“[100] nötig sei. „´Vererbung´, ´Auslese´ und ´Entartung´ - in diesen drei Schlüsselbegriffen läßt sich die rassenhygienische und eugenische Doktrin einschlägig zusammenfassen.“[101]

Rassenhygiene und Eugenik formierten sich in den Industrieländern im ausgehenden 19. Jahrhundert. Durch den rassenhygienischen und eugenischen Diskurs beeinflusst, wurde 1910 in Deutschland eine politische Diskussion geführt, bei der es um den Geburtenrückgang und um die Frage nach Quantität und „Qualität“ der Bevölkerung ging. Das Gebären musste durch Gesetze und durch die Medizin kontrolliert werden. Das Ziel war die „Rationalisierung der Fortpflanzung“[102], d.h. eine durch die Politik bzw. den Staat legitimierte „Fortpflanzungsauslese“[103], die durch die Naturwissenschaften angeleitet wurde. Es ging darum, die weibliche „Natur“ zu kontrollieren und zu rationalisieren. „Rationalisierung und Vernichtung waren daher von Anfang an miteinander gepaart, weil es um die Verhinderung gesellschaftlich unangepaßter menschlicher Existenz ging, und zwar auf dem geburtenpolitischen Weg.“[104]

Erste Kosten-Nutzen-Rechnungen begannen durch Preisausschreibungen, die seit 1900 rassenhygienische Fragestellungen beinhalteten. So gab es beispielsweise 1910 ein Preisausschreiben mit der Frage „Was kosten die schlechten Rassenelemente den Staat?“[105] in der Zeitschrift „Die Umschau“. Der Aufgabenstellung des Preisausschreibens ist unter anderem folgendes zu entnehmen:

„In allen Veröffentlichungen, welche sich mit der Verbesserung unserer Rasse beschäftigen, wird darauf hingewiesen, welche Unsummen der Staat, die Kassen und der Privatmann direkt und indirekt für Irrenhäuser, Zuchthäuser, Kranke ausgeben, an Personen, die eigentlich nicht geboren sein sollten, die sich selbst und den Mitmenschen eine ständige Last sind, die infolge verfehlter Anschauungen mitgeschleppt werden und der Mitwelt wie eine Bleikugel an den Beinen hängen, die Tausende und Tausende tüchtiger Bürger von nützlicher Arbeit abwenden, um sie für sich selbst als Wärter, Beamte, Ärzte usw. in Anspruch zu nehmen. Wir arbeiten fast mehr für die gesellschaftlichen Krüppel, als für eine organisierte Aufzucht der guten gesunden Elemente!“[106]

Durch die Frage nach den entstehenden Kosten durch „erbkranken Nachwuchs“ rückte die Sterilisation in den Vordergrund, da diese eine schnelle und vor allem kostengünstige und effektive Methode darstellte, um „gesellschaftliches Leiden“ zu lindern bzw. vollends zu verhindern.[107]

Im Zusammenhang mit dem Geburtenrückgang wurde die Frage nach der „Degeneration“ und „Entartung“ gestellt. Die „Entartung“[108] wurde als eine Ursache für mögliche Unfruchtbarkeit in bestimmten Bevölkerungsgruppen diskutiert; beispielsweise schrieb man Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus oder Geisteskrankheiten negative Auswirkungen auf die „natürliche Fortpflanzung“ zu. „Ob der Geburtenrückgang schlicht ein Phänomen der `Entartung´ war, stellte sich als eine der ersten Fragen überhaupt.“[109]

In der Zeit zwischen den 50er Jahren des 19. Jahrhundert und dem Beginn des Ersten Weltkrieges entstand die Degenerationslehre mit einem „Katalog der Minderwertigkeit“[110], der folgendes beinhaltete:

-

Tödliche und damals unheilbare Krankheiten (z.B. Tuberkulose, Syphilis oder Epilepsie)

-

Soziale Abweichungen (z.B. Arbeitsscheue, Bettelei, Vagabundieren)

-

Außereheliche Lebensformen und sexuelle Praktiken (z.B. uneheliche Mutterschaft, Prostitution, Homosexualität)

-

Psychische Leiden (z.B. Schizophrenie, manische Depression)

-

Politische Bewegungen, die den Staat und die Geschlechterordnung kritisierten (z.B. Anarchismus, Feminismus, Sozialismus)

-

Angeborene körperliche Abweichungen (z.B. Blindheit, Gehörlosigkeit, Spaltungen des Gaumens)[111]

Der Geburtenrückgang wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg zum Hauptgegenstand politischer Diskussionen. Politiker, Ökonomen und Mediziner sahen diese Entwicklung als den nahenden „Rassentod“[112] und als Gefahr für den deutschen Nationalstaat an. Durch den Kriegsbeginn im August 1914 wurde die Bevölkerungspolitik noch brisanter. Die Befürchtungen bezüglich des Geburtenrückgangs in Verbindung mit unzähligen Kriegsopfern verliehen der Bevölkerungsdiskussion zeitweise „hysterische Züge“[113]. „Volkskraft wurde jetzt mehr denn je mit Wehrkraft gleichgesetzt. Kinder wurden zu einem der wichtigsten ´Rohstoffe´ des Landes.“[114]

Die vielen Opfer auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges verstärkten bei vielen die Sorge über den gefürchteten Geburtenrückgang. Die Bevölkerungspolitik der Weimarer Republik war eine Mischung aus Kontinuität und Wandel. „Die veränderten politischen Machtverhältnisse und die sozialen Verschiebungen nach dem Krieg hatten zu einer neuen Definition des Problems geführt: Man setzte nun auf Wohlfahrt statt auf Pronatalismus, auf ´gesündere´ und nicht einfach nur ´mehr Kinder´.“[115] Die konservativen Gruppierungen hielten am Model der „Degeneration“ fest und sahen beispielsweise in der nichtehelichen Geburtenrate eine Gefahr für den „Volkskörper“.

„Die Vorstellungen von ´Rasse´, ´Nation´, ´Auslese´, ´Wehrkraft´ hatten sich vor dem Hintergrund des Darwinismus präzisiert.“[116] Die geburtenpolitische Debatte beschäftigte nicht nur die Frage nach der Quantität, sondern vor allem auch die nach der „Qualität“ der Bevölkerung. Mediziner und die rassenhygienische und eugenische Bewegung propagierten die Geburtenpolitik als „medizinischen Eingriff in einen ´kranken Volkskörper´“[117]. Darwins Theorien zur „natürlichen Auslese“ und zum „Kampf ums Dasein“[118] wurden aufgegriffen.

Im Zuge der Medikalisierung der Bereiche Kultur, Politik, Geschlecht und Gesellschaft wurden Ärzte zu Experten für die soziale Frage. Durch den Aufstieg der Naturwissenschaften und ihre damit einhergehende Definitionsmacht konnte die Medizin die menschliche Natur in verschiedene Kategorien einteilen. „Gesundheit“ wurde als biopolitisch machbares Ziel definiert. Die Geburtenpolitik erhielt langsam aber sicher einen „totalitären Charakter“[119], da man die Kreation eines „neuen Menschen“[120] anstrebte.

Rassenhygiene und Eugenik hatten großen Einfluss an den Universitäten, da sie seit 1909 in Deutschland mit zur medizinischen Ausbildungen gehörten, wobei Berlin und München die „Hochburgen“ waren. Der erste Lehrstuhl für Rassenhygiene wurde schließlich 1923 in München an Fritz Lenz vergeben, der später während des NS-Regimes SS-Ärzte ausbildete und Mitglied der NSDAP war. Bis zum Ende der 1920er Jahre hatte sich die Eugenik als Wissenschaft so weit etabliert, dass sie durch die verbreitete Ansicht, dass man auf eine „degenerierte Bevölkerung“ zusteuere, schließlich den „endgültigen Schritt in die Praxis“[121] machen konnte.

In den 1920er Jahren wurden Eugenik und Rassenhygiene von vielen politischen Strömungen vertreten. Das Gesundheitsparadigma beherrschte Themen wie Ernährung, Sport und Körperhygiene und wurde von Ärzten, Naturheilkundlern und Hygienikern propagiert. Es entstand ein neues „Körperbewusstsein“ und die „Rationalisierung der Sexualität“ wurde zum Ziel gemacht.[122]

Durch staatliche Untersuchungen stellte man fest, dass es immer mehr „kriminelle Abtreibungen“ gab und ein entsprechender „Schwarzmarkt“ für Verhütungsmittel existierte. Eine Abtreibung galt als Tötungsdelikt. Schließlich forderte der Preußische Innenminister eine Zusammenarbeit von Frauenkliniken, Krankenhäusern und der Polizei, was zum Auftakt einer Politik gegen das sogenannte Abtreibungsgeschehen führte. Zusätzlich gab es Gesetze, mit denen der Handel mit Verhütungsmitteln und „Kontrazeptiva“ kriminalisiert war. Ziel war die Wiederherstellung der „Sittlichkeit“ und dass die Geburtenkontrolle grundsätzlich in ärztliche Hände kam. „Die Geburtenkontrolle war von staatlicher Seite zum ´Mißstand´ erklärt und mit Kriminalisierung beantwortet worden.“[123]

„Medizinische Techniken der Sterilisation, Kastration und operativen Abtreibung standen im Zentrum des rassenhygienischen Programms, um die Todeslogik der Selektionsgesetze in eine Zeugungslogik zur Fabrikation einer ‘unsterblichen Rasse’ zu wenden.“[124]

Um den „Volkskörper“ zu „schützen“, wurde die Kriminalisierung der Fortpflanzung von „entarteten Personen“ gefordert. In diesem Zusammenhang forderten Gynäkologen und Psychiater bereits seit der Jahrhundertwende, dass Ärzten die Sterilisation aus folgenden Gründen erlaubt werden sollte:

„1. zu direkten Heilzwecken [...] bei Neurosen und Psychosen [...]; 2. zur Verhütung der Schwangerschaft, um die Frau vor einer Gefahr für Leben und Gesundheit zu bewahren; 3. aus sozialpolitischen und rassenhygienischen Gründen, um a) einen verbrecherischen oder krankhaften Trieb, insbesondere Geschlechtstrieb zu beseitigen [...] und b) um einen verbrecherischen oder degenerierten oder geisteskranken (mit einem Worte rassenhygienisch betrachtet minderwertigen) Nachwuchs zu verhüten“.[125]

Sterilisationen sollten jedoch keine selbstbestimmte Empfängnisverhütung darstellen, sondern sollten lediglich für diejenigen möglich sein, deren Nachwuchs unerwünscht war.[126] Gleichzeitig forderten Rassenhygieniker, dass Ärzte und Staat gegen „willkürliche Geburtenbeschränkung“[127] und die sogenannte „Abtreibungsseuche“[128] vorgehen sollten, um die Steigerung der Quantität und auch der „Qualität“ der Bevölkerung zu gewährleisten. Eine ärztliche und eine von Frauen selbst durchgeführte Abtreibung sollten unterschiedlich bewertet werden, indem „[...] die Kriminalisierung von abtreibenden Frauen einerseits und die staatliche Kompetenzzuschreibung gegenüber Medizinern andererseits verrechtlicht werden sollten“[129].

Die Diskussion um den Geburtenrückgang kam den Gynäkologen hierbei zu Gute. Geburtenregulierende Maßnahmen wurden in den 1920er Jahren als „Rationalisierung der Fortpflanzung“ verstanden. Zunächst wurde dieser Prozess durch Staat und Gesetze reguliert, bis er schließlich großen Einfluss auf Denk- und Verhaltensweisen der Menschen hatte.[130]

Der Gynäkologe und Eugeniker Max Hirsch (1877-1948) erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Absicht und der Zweck den Arzt vom Verbrecher unterscheiden würden. Sowohl der Geburtenrückgang als auch die Geburtenkontrolle kamen der Eugenik entgegen, da einerseits die Geburt von „minderwertigem Leben“ verhindert werden und andererseits die „Aufzucht“ von „vollwertigen“ Kindern gewährleistet werden sollte. Unter dem Leitbild „Frauen als ´Erhalterinnen der Nation´“[131] wurden diese im Zusammenhang mit dem Vererbungsparadigma „eugenisch nach mütterlichen Kapazitäten, Schönheit und Stillfähigkeit gemustert“[132].

In den Jahren 1930 bis 1933 legten Rassenhygieniker und Eugeniker immer wieder Gesetzesentwürfe vor, welche die eugenische Sterilisation legalisieren sollten. Der Konflikt bzw. das scheinbare Paradox hierbei war, dass keine allgemeine Erlaubnis zur Sterilisation gegeben werden sollte, sondern nur für diejenigen, die „minderwertigen“ Nachwuchs haben würden. Es ging schließlich nicht nur, wie bereits erwähnt, um die Verhinderung von „unerwünschtem“ Nachwuchs, sondern auch um die Förderung von „erbgesundem Nachwuchs“.[133] Das eugenische und rassenhygienische Programm erreichte schließlich seinen ersten großen Höhepunkt in der Geburtenpolitik der Nationalsozialisten.

Zwischen 1900 und 1934 entwickelten Gynäkologen an die 100 verschiedenen Techniken, um Frauen zu sterilisieren, es existierte jedoch nur eine für Männer. Somit standen den Nationalsozialisten 1933 mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ unzählige Sterilisationstechniken zur Verfügung. „Vor dem Hintergrund dieser chirurgischen Techniken postulierten und praktizierten Rassenhygieniker eine ‘Reinigung’ des ‘Volkskörpers’ von medizinisch klassifizierten ‘Degenerierten’ […].“[134]

2.3 Die Selektionspraxis im Nationalsozialismus[135]

Wenige Monate, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, radikalisierten sie eugenische Konzepte und setzten ein erstes Gesetz zur Legalisierung der eugenischen „Unfruchtbarmachung“ durch.[136] Ab 1927 galt durch ein Urteil des Reichsgerichts ein Schwangerschaftsabbruch bei „drohender Gefahr für Leben und Gesundheit der Mutter“[137] als straffrei. So wurde 1935 die medizinische und eugenische Indikation für Schwangerschaftsabbrüche erstmals durch ein Gesetz eingeführt. Im Nationalsozialismus ging es einerseits um die Förderung von „erbgesunden“ Nachkommen und andererseits um die Verhinderung von „minderwertigem“ Nachwuchs. Daher gab es das Abtreibungsverbot und den Zwang zur Abtreibung gleichzeitig.[138] „Das Charakteristische der nationalsozialistischen Frauenpolitik war nicht der Gebärzwang, sondern der staatlich organisierte Zugriff auf die weibliche Gebärfähigkeit von zwei Seiten.“[139]

Im Jahr 1933 setzte „der Angriff gegen die behinderten Menschen in den Heil- und Pflegeanstalten […] mit Sterilisation und eingeschränkter Grundversorgung“[140] ein. Bei der Sterilisationspolitik ging es um die „Reinigung des Volkskörpers“[141] und die Verhinderung von „biologisch minderwertigem Erbgut“. Die meisten Sterilisationen wurden aufgrund von psychischen und geistigen Behinderungen durchgeführt. In den folgenden Jahren wurden in den Mordanstalten verschiedene Methoden der Massensterilisation erprobt, mit dem Ziel, nach dem erhofften „Endsieg“, „ethnisch und eugenisch unerwünschte Frauen“ in ganz Europa sterilisieren zu können.[142]

Als Erweiterung der bisherigen Gesetzesentwürfe folgte das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ am 1. Januar 1934, wodurch eine Unfruchtbarmachung unter Zwang möglich wurde. Das Gesetz beinhaltete ein genaues Diagnoseschema für Personen, die von der Fortpflanzung ausgeschlossen sein sollten.[143] Die quantitativ wichtigste Gruppe, die es zu sterilisieren und dadurch von der Fortpflanzung auszuschließen galt, war die der „Schwachsinnigen“. In den ersten drei Jahren fällten die Sterilisationsgerichte bereits 200.000 für und nur rund 25.000 Beschlüsse gegen eine Sterilisation. 1936 waren die Gerichte bereits soweit „eingespielt“, dass 98 Prozent der Beschlüsse tatsächlich zur Sterilisation führten.[144]

1935 fügte man dem Sterilisationsgesetz schließlich einen Abtreibungsparagraphen hinzu, der besagte, dass bis zur sechsten Schwangerschaftswoche aus eugenischen Gründen abgetrieben werden durfte.[145] „Die rechtlichen Möglichkeiten für Eingriffe in den Körper wurden in den Jahren nach Einführung des Gesetzes schrittweise erweitert und schlossen später die Kastration sowie den eugenisch indizierten Schwangerschaftsabbruch ein.“[146]

Jeder einzelne wurde nach dem Nutzen für die Gesamtheit bewertet. Denen, die der leistungsorientierten Norm nicht entsprachen, sollte die Fortpflanzung verwehrt bleiben.[147] „Den Frauen wurde eingeschärft, daß nicht das Kinderkriegen, sondern die ´Aufartung zum Ziele des Staates geworden´ sei.“[148] Die nationalsozialistische Sterilisationspolitik war nur der Startschuss zur „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Ging es zunächst bei der „Erb- und Rassenpflege“ noch um die „Verhütung“, ging man kurz darauf über zur „Vernichtung“. Wobei die Sterilisation als die „humanere“ Alternative zum Töten propagiert wurde.[149]

Wie der amerikanischen Historiker Henry Friedlander resümiert, stand die „Tötungsmaschinerie“[150] bei Kriegsausbruch am 1. September 1939 bereit und das Morden konnte beginnen. Das sogenannte Knauer-Baby war der Auslöser für Hitlers „Euthanasie“-Programm körperlich und geistig behinderter Kinder. Für die Mordaktionen war die Kanzlei des Führers der NSDAP (KdF) zuständig, welche keine staatliche Behörde war, sondern eine eigenständige Organisation. Dadurch bedingt und da nur wenige Menschen mit der Angelegenheit vertraut waren, konnte die KdF die Mordaktionen steuern, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Es wurde die fiktive Organisation „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden“ ins Leben gerufen, die die Rolle der KdF verschleiern sollte. Diese Behörde, deren Adresse[151] nur ein Postfach war, existierte lediglich auf dem Papier. So unterzeichneten auch die Leiter des Reichsausschusses jegliche Dokumente mit einem Decknamen. Im Frühjahr 1939 wurden Meldebögen eingeführt, die zur Erfassung der zu tötenden Kinder dienten. Das Reichsministerium des Innern (RMdI) ordnete am 18. August 1939 die „Meldepflicht für mißgestaltete Neugeborene“ an. Dieser Erlass war „streng vertraulich“ zu behandeln. Hebammen und Ärzte waren verpflichtet, Neugeborene und Kinder unter drei Jahren zu melden im Falle von:

-

„Idiotie sowie Mongolismus (besonders Fälle, die mit Blindheit und Taubheit verbunden sind),

-

Mikrozephalie [abnorme Verkleinerung von Umfang und Inhalt des Schädels],

-

Hydrozephalus [Wasserkopf] schweren bzw. progressiven Grades,

-

Mißbildungen jeder Art, besonders Fehlen von Gliedmaßen, schwere Spaltbildungen des Kopfes und der Wirbelsäule usw.,

-

Lähmungen einschl. Littlescher Erkrankung [spastische Diplegie].“[152]

Die auszufüllenden Formulare waren nur eine Seite lang und ließen keinen Platz für ausführliche Beschreibungen. Das RdMI gab folgende Begründung für die Meldebögen an: „Zur Klärung wissenschaftlicher Fragen auf dem Gebiete der angeborenen Mißbildung und der geistigen Unterentwicklung ist eine möglichst frühzeitige Erfassung der einschlägigen Fälle notwendig.“[153] Die wahren Gründe wurden nicht offen dargelegt. Die Hebammen und Ärzte gaben die ausgefüllten Meldebögen beim zuständigen Gesundheitsamt ab, welches diese dann zum Reichsausschuss weiterleitete. Dort urteilten drei Gutachter über Leben und Tod der Kinder.

„Die Gutachter notierten ihr Urteil über jedes geprüfte Kind neben ihrem Namen auf Blättern, die den Briefkopf ‘Reichssausschuß’ trugen, aber von der KdF ausgegeben wurden. Für ausführliche Kommentare war kein Platz. Ein schlichtes Pluszeichen (+) bedeutete Aufnahme in das Programm, d.h. die Tötung des Kindes; ein Minuszeichen (-) bedeutete, das Kind durfte weiterleben.“[154]

Der Reichsausschuss richtete sogenannte Kinderfachabteilungen als Mordstationen ein, die Kliniken angegliedert waren. Für die Mordstationen warb die KdF ausgewählte Ärzte an, von denen sich nur wenige nicht bereit erklärten beizutreten. In einigen Mordstationen wurden Forschungseinrichtungen gegründet, die Experimente mit den Kindern vor und auch nach ihrer Ermordung zur Herstellung von Präparaten durchführten. Die Ärzte wandten unterschiedliche Tötungsmethoden an, beispielsweise Morphiuminjektionen, verhungern lassen oder die Verabreichung von Luminal (Schlafmittel). Die Überdosen der Medikamente führten zunächst zu medizinischen Komplikationen (z.B.: Pneumonie) und schließlich zum Tod. Dadurch konnten die Ärzte einen „natürlichen Tod“ feststellen. Der Befehl, ein Kind zu töten, wurde vom Reichsausschuss erteilt, wobei der Begriff „Ermächtigung zur Behandlung“[155] verwendet wurde, um den Mythos vom Gnadentod aufrecht zu erhalten. Durch einen Runderlass des Reichsausschusses sollten die Einwände von Eltern gegen die Einweisung der Kinder in die „offenen Kinder- und Jugendfachabteilungen“ entkräftet werden. Reichten die Argumente des Runderlasses nicht aus, so wurden die Eltern auch mit Hilfe von Drohungen (Entziehung des Fürsorgerechts) gezwungen. Schätzungen zufolge wurden mindestens 5.000 Kinder in diesem Zusammenhang ermordet.

Zusätzlich führte man während der NS-Diktatur bei etwa 350.000 bis 450.000 Frauen und Männern aus eugenischen und rassenpolitischen Gründen Sterilisationen durch. Diese Zahlen beruhen auf späteren Schätzungen von Forschern und Behörden. Hitler hatte im Mai 1936 die Veröffentlichung von genauen Zahlen verboten, um Unruhen in und außerhalb von Deutschland zu vermeiden.[156]

2.4 Die Geburtenkontrolle in der Nachkriegszeit[157]

Deutschland war nach dem Krieg von 1945 bis 1949 von den Alliierten besetzt und in vier Besatzungszonen aufgeteilt – die amerikanische, die britische, die französische und die sowjetische Besatzungszone. Aus der sowjetischen Besatzungszone ging die Deutsche Demokratische Republik (DDR) mit einer sogenannten Volksdemokratie hervor. Die drei anderen Besatzungszonen wurden zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) mit einer parlamentarischen Demokratie. Die Alliierten gaben nach und nach ihre politische Kontrolle jeweils an die BRD und die DDR ab.

Nach Kriegsende waren die gesetzlichen Regelungen für Schwangerschaftsabbrüche äußerst chaotisch und nicht wirklich eindeutig. Die Alliierten Besatzungsmächte fällten keine eindeutige Entscheidung für den § 218. Diese Rechtsunsicherheiten hielten bis in die 1950er Jahre an.

Im Folgenden werden jeweils die Geburtenkontrolle und der Umgang mit den Bestimmungen zu Sterilisationen und Schwangerschaftsabbrüchen in der BRD und in der DDR dargestellt. Zunächst werden die Bestimmungen der Bundesrepublik vorgestellt.

Nach 1945 wurden in der alliierten Besatzungszone bzw. der späteren BRD die „Erbgesundheitsgerichte“ nicht wieder eröffnet, ohne deren Zustimmung zwangsweise Sterilisationen nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ nicht durchgeführt werden konnten. Somit war zwar die Praxis beendet, nicht aber die gesetzliche Grundlage abgeschafft. Allgemeingültige gesetzliche Regelungen für die nationalsozialistischen Sterilisationsgesetzgebungen legten die Besatzungsmächte nach dem Krieg nicht fest. Als Rechtfertigung für die Beibehaltung des Gesetzes wurden wissenschaftliche und historische Gründe sowie Vergleiche mit ausländischen Gesetzen und Handhabungen mit eugenischen Sterilisationen genannt.

Den Forderungen nach Wiedergutmachungen von Zwangssterilisierten ging man nicht nach, lediglich denen, die aufgrund ihrer „Rasse“ sterilisiert worden waren. Wenn jedoch entschieden wurde, dass die „eugenische“ Diagnose „zu Recht“ zu einer Sterilisation geführt hatte, „d.h. entsprechend dem ´Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses´“[158], wurden weder die damaligen Ärzte noch die Richter zur Rechenschaft gezogen. Freiwillige Sterilisationen aus medizinischer, eugenischer oder kriminologischer Indikation würden nicht gegen den „Schutz der menschlichen Würde“[159] verstoßen.

„Die rechtliche Situation zur Regelung der Sterilisation blieb mit der Unsicherheit über die Anwendung einzelner Paragraphen des ´Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses´ weiterhin unklar. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit eines unfruchtbarmachenden Eingriffes unterschied in der Rechtspraxis zwischen einer freiwilligen Unfruchtbarmachung sowie ihrer zwangsweisen Durchführung.“[160]

Es wurden juristische Beiträge verfasst, die die Wiedereinführung der richterlich angeordneten Sterilisation empfahlen. Als Gründe wurden sowohl die „Verbesserung des Erbguts“ genannt, um den „Verfall der Bevölkerung“[161] zu verhindern, als auch finanzielle Einsparungen, die dadurch möglich wären. Es handelte sich eindeutig um eugenische Argumentationsmuster. Erbbiologische und medizinische Forschungen untermauerten die Anerkennung der juristischen Empfehlungen, dass eugenische Regulierungen nötig seien. Einerseits beseitige die Medizin Krankheiten und vermindere Leid, andererseits behindere sie damit gleichzeitig die „natürliche Selektion“, wodurch „krankes Leben“ nicht verhindert werde. Daher wurde von der Medizin gefordert, dass sie lediglich „positive Effekte“ erzielen solle und zwar durch eine „bewusst und künstlich gelenkte Selektion“[162]. Daher gab es vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 1960 immer noch keine endgültige Aufklärung über die Legitimität des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Diese Argumentationen waren bereits typisch für die Rassenhygiene in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – die Medizin sollte „kranken“ Nachwuchs verhindern und „gesunden“ Nachwuchs fördern. Die „Rationalisierung der Fortpflanzung“ war wie bereits zu Beginn des Jahrhunderts ein wichtiges Thema.

In der Alliierten Besatzungszone und späteren BRD wurde nach dem Krieg lediglich die Todesstrafe für Verhütung und Abtreibung in der Gesetzgebung, die aus der NS-Zeit stammte, aufgehoben. Ansonsten gab es keine einheitliche gesetzliche Regelung, weshalb jedes westliche Land selber entschied, inwieweit beispielsweise Schwangerschaftsabbrüche bestraft werden sollten. Der Paragraph des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, der besagte, dass eine Schwangerschaftsunterbrechung aus medizinischer Indikation zugelassen sei, blieb auch nach 1945 bestehen.

„Die gesetzlichen Bestimmungen wie beispielsweise die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch und zur Verwendung von Schwangerschaftsverhütungsmitteln, die nach 1945 zur Erhaltung und Vermehrung der Bevölkerung beitragen sollten, waren und blieben bis in die fünfziger Jahre hinein dieselben, die zur Bevölkerungsregulierung bis zum Nationalsozialismus angewendet sowie während dieser Zeit durch neue Gesetze ergänzt wurden.“[163]

Ein Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation war somit in den westlichen Besatzungszonen nach Kriegsende möglich, wenn das Leben oder die Gesundheit der werdenden Mutter gefährdet war. Der medizinische Abbruch war die einzig legale Möglichkeit und zudem die einzige Regelung über die sich alle Länder der BRD weitestgehend einig waren. Es wurde jedoch diskutiert, ob man den Abbruch aus eugenischen Gründen legalisieren solle. Die Schwierigkeit hierbei bestand jedoch darin, dass „gesunder Nachwuchs“ gefördert werden und „lebensunwertes“ Leben hingegen verhindert werden sollte. Das Problem war, dass die technischen Möglichkeiten noch nicht so weit entwickelt waren, dass man exakte Voraussagen über Schädigungen des Ungeborenen hätte machen können. „Gesunder Nachwuchs“ sollte schließlich nicht durch einen eugenisch indizierten Abbruch verhindert werden. „Da bevölkerungspolitische Ziele in der Förderung des Bevölkerungszuwachses und nicht in deren weiterem Schwund bestanden, nahmen individuelle Interessen von Frauen nur einen untergeordneten Rang ein.“[164] Die eugenische Ideologie brach somit auch nach dem Krieg nicht ab, und die Sorge um „kranken“ Nachwuchs war weiterhin Gegenstand von geburtenpolitischen Diskussionen.

Ärzte in der BRD befürchteten Anfang der 1950er Jahre, dass Frauen durch die wachsende Selbstständigkeit und die unabhängige Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft, ihre „naturgegebene Gebärpflicht“[165] vergessen würden. So wurde versucht, insbesondere junge Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft durch moralische Manipulation vom Abbruch abzuhalten.

Im Jahr 1960 kam es in der BRD schließlich zu einer Neudefinition. Aus der „eugenischen Indikation“ wurde die „kindliche Indikation“ und das Hauptargument war nicht mehr das sogenannte Volkswohl, sondern die „individuelle Belastung“, die es zu vermeiden galt. Diese neuen Formulierungen dienten dazu, Abstand vom Nationalsozialismus zu gewinnen, um endlich - wie bereits vorher erhofft - „vergessen“ zu können. Somit wurde zwar die nationalsozialistische bzw. rassistische Formulierung abgeschafft, nicht aber in Frage gestellt.

In der BRD gab es Bestrebungen, Institutionen zur Bevölkerungskontrolle einzurichten. Ehe- und Familienberatungsstellen sollten die Bevölkerung schließlich beeinflussen und kontrollieren. Die Familie wurde als Schnittstelle zwischen Individuum und Staat angesehen und musste daher beeinflusst werden, um die Bevölkerungsreproduktion steuern und kontrollieren zu können.

Hierbei wurde allein den Medizinern die Kompetenz zur Beratung zugeschrieben, da sie über das Wissen vom menschlichen und insbesondere vom weiblichen Körper verfügten. Ein wichtiger Bestandteil der Beratung waren Infektions-, Geschlechts- und Erbkrankheiten, die es zu vermeiden galt. Mit der Zeit war das Ziel der Beratungen immer mehr die Verhinderung von „geistigen Störungen“. Ehepaare sollten „gesunde“ Kinder bekommen. Dahinter lag das Konzept, dass nur eine „gesunde“ Ehe, eine glückliche Ehe sei. Zusätzlich wurde Frauen das traditionelle Rollenbild zugeschrieben, das besagte, dass sie Hausfrau, Mutter und Ehefrau sein sollte. Die Ausübung eines Berufes würde nur zu einer zusätzlichen Belastung führen, die man vermeiden könne, da dies der Aufgabenbereich der Männer sei. Frauen sollten sich wieder vollkommen der Aufgabe des Gebärens und der Mutterschaft widmen.

„Argumentiert wurde mit der dauerhaften körperlichen und psychischen Überbelastung der Frauen durch die Wahrnehmung sowohl der produktiven als auch der reproduktiven Aufgaben, die vom medizinischen Standpunkt zu unvermeidlichen gesundheitlichen Schäden der Frau führen würden [...].“[166]

Frauen standen nicht viele Möglichkeiten zur Empfängnisverhütung zur Verfügung. Die wenigen, die es gab, waren zudem rezeptpflichtig. Frauen mussten daher regelmäßig zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen. Ärzte und Gynäkologen wollten wieder mehr Kontrolle über den (weiblichen) Körper erlangen. „Kinder sollten nicht verhütet werden, sondern geboren werden.“[167] Die Gynäkologie erhielt dadurch eine biopolitische Verantwortung, die vorher bei der Eugenik lag.

„Mitte der fünfziger Jahre waren als Folge eines immensen internationalen Aufschwunges der humangenetischen Forschungen auch die Möglichkeiten zur Diagnostizierung von Erbgutveränderungen schnell vorangeschritten und gingen mit einer zukunftsweisenden, bahnbrechenden Entwicklung einher.“[168]

Einer der ersten Fortschritte in der Chromosomenanalyse war die Festlegung des genetischen Geschlechts. Nach Untersuchungen von chromosomalen Abweichungen benannte man 1959 eine Chromosomenstörung „Trisomie des kleinen Autosomen 21“. Das sogenannte Down-Syndrom brachten Forscher und Ärzte mit dem fortgeschrittenen Alter der Mutter in Verbindung. Das „Down-Syndrom“ wurde immer präsenter, da man von immer mehr Fällen erfuhr. 1962 trat die Humangenetik schließlich wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Hatte sie bis dahin eher unbemerkt geforscht, so tastete sie sich nun vorsichtig nach vorne mit „maßvoller“ Erbgesundheitspflege.

Mit den Modernisierungs- und Individualisierungsprozessen in der 1960er Jahren setzten neue Legitimierungsversuche für biopolitische Kontrolle ein. Eugenische Maßnahmen konnten nicht mehr mit Zwang durchgesetzt werden. Sie wurden vielmehr durch neue Argumentationen, die auf die individuell zu tragenden Lasten hinwiesen, die Freiwilligkeit und Motivation der Individuen legitimiert. Man orientierte sich argumentativ daher nicht mehr an der allgemeinen „Volksgesundheit“, sondern an den individuellen Bedürfnissen und Interessen. Die Begriffe „Glück“ und „Leid“ hielten Eingang in die Argumentationen, wobei weibliche Selbstbestimmung nicht übergangen werden sollte.

„Eugenische Zwecke behielten ihre gesellschaftliche Relevanz, in dem sie in ein legitimes Konzept individueller Lebensplanung, also auch Familienplanung integriert wurden und so im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen neue Bedeutung erlangen konnten.“[169]

Auch in den 1960er Jahren war der quantitative Bevölkerungszuwachs nach wie vor ein wichtiges bevölkerungspolitisches Ziel in der Bundesrepublik. 1961 wurde die „Pille“ auf den Markt gebracht. Diese ließ sich zur „Beschränkung der Vererbung unerwünschter Eigenschaften und Merkmale“[170] verwenden. Die hormonelle Verhütung war eine „zeitlich begrenzte Unfruchtbarkeit“[171] und erwies sich als sehr sicher. Sie stellte eine Regulierungsmethode dar, welche die Zufälligkeiten der Natur bzw. des weiblichen Menstruationsmechanismus ausschaltete. Die „Pille“ stellte einen weiteren Schritt in der Kontrolle über den weiblichen Körper dar und konnte für bevölkerungsregulierende Maßnahmen verwendet werden.

1969 wurde in der Bundesrepublik die Sterilisation bei bestimmten Indikationen als Methode zur Empfängnisverhütung zunehmend anerkannt und unabhängig von der Rechtslage etablierte sie sich daraufhin zu Beginn der 1970er Jahre. Sterilisationen hatten den Vorteil gegenüber anderen Verhütungsmitteln (wie beispielsweise der „Pille“), dass sie nur wenige Nebenwirkungen hervorriefen. Innerhalb von zwei Jahrzehnten hatte sich die Einstellung der bundesdeutschen Ärzte und auch der Öffentlichkeit so gewandelt, dass auch ohne gesetzliche Regelung alle großen Kliniken die Tubensterilisation durchführten. Zudem wurden inzwischen medizinische Kriterien und Indikationen immer mehr mit sozialen verknüpft. Es setzte sich trotz fortschreitender Tolerierung jedoch keine allgemeine Popularisierung der Sterilisation durch und sie blieb äußerst unerwünscht.

„Bis Mitte der achtziger Jahre war die Tubensterilisation in der Bundesrepublik als lange Jahre umstrittene Kontrazeptionsmethode eine zwar reglementierte, aber gängige Verhütungsform geworden, eine Entwicklung, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden relativ einfachen und sicheren Techniken ablief.“[172]

Einige der Sterilisationen misslangen und die Frauen wurden ungewollt schwanger. Ärzte wurden daraufhin auf Schadensersatz verklagt; gefordert wurde der Unterhaltsbetrag für das ungewollte Kind. Gründe für die Rechtsurteile waren beispielsweise Behandlungsfehler oder auch Einwilligungsmangel.

In der BRD wurden schließlich erst 1974 die letzten Paragraphen des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ außer Kraft gesetzt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass - trotz scheinbarer Bemühungen - Rassenhygiene und Eugenik nach dem Krieg nicht verschwunden sind. In der BRD wurden einige Umformulierungen vorgenommen, um den Abstand vom Nationalsozialismus zu signalisieren. Die Geburtenpolitik strebte allerdings weiterhin die Verhinderung von „krankem“ Nachwuchs an, sowie die gleichzeitige Förderung von „gesunden“ Nachkommen. Frauen sollten „gesunden“ Nachwuchs gebären, um den Bevölkerungszuwachs sowohl quantitativ als auch qualitativ zu sichern. Verhütung, Abtreibungen und Sterilisationen sollten diesem Ziel dienen. Die biopolitische Kontrolle wurde allerdings nicht mehr wie zur NS-Zeit mit Zwang durchgesetzt. Die Sorge um den Nachwuchs sollte immer mehr zur individuellen Verantwortung werden. Die Familienberatungsstellen sollten durch die Individualisierung die Biopolitik vorantreiben. Die Beratungen hatten die Verhinderung der Geburt „kranker“ Kinder zum Ziel. Die Medizin beseitige Krankheiten und vermindere Leid. Diese Argumentation der Rassenhygiene wurde in der BRD wieder aufgenommen. Es gab eine eugenische Kontinuität, trotz der (vermeintlichen) Distanzierung vom Nationalsozialismus. So wurden Denkmuster und Argumentationen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegriffen, auf die sich teilweise auch schon die Nationalsozialisten bezogen hatten.

Im Folgenden wird nun der Umgang der Deutschen Demokratischen Republik mit der Geburtenkontrolle und mit den Bestimmungen zu Sterilisationen und Schwangerschaftsabbrüchen dargestellt.

In der sowjetischen Besatzungszone bzw. der späteren DDR wurde 1946 veranlasst, sämtliche nationalsozialistischen Gesetze, die mit Zwangssterilisationen zusammenhingen, außer Kraft zu setzen. Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ gehörte u.a. dazu. Aus der Not der Nachkriegszeit heraus beschloss man in der DDR, zunächst das Strafgesetzbuch in der Fassung von 1931 als gültig zu erklären.

„De facto war damit eine rechtliche Situation geschaffen, in der Eingriffe in den Körper mit dem Ziel der Unfruchtbarkeit gesetzlich nicht mehr geregelt waren. Auf sowjetisch besetztem Territorium existierte nunmehr keine legale Grundlage für die Durchführung von Sterilisationen mehr.“[173]

Nach der allgemeinen Außerkraftsetzung der nationalsozialistischen Gesetze wurde der weitere juristische Umgang mit Beteiligten und Betroffenen den jeweiligen Ländern übergeben. Die Sowjets wollten einen deutlichen Schlussstrich unter die NS-Zeit ziehen, wobei die Aufarbeitung des Faschismus und seiner Folgen ausblieb.

Die illegalen Abtreibungen wurden in der Nachkriegszeit nicht weniger, wofür unter anderem unzählige Vergewaltigungen von Frauen durch alliierte Soldaten der Anlass waren. Bedingt durch die vielen Vergewaltigungen gab es in der DDR die Erlaubnis zur Abtreibung mit „ethischer“ Indikation. So durften Frauen einen Abbruch vornehmen lassen, die durch einen sowjetischen Soldaten vergewaltigt worden waren, nicht aber nach einer Vergewaltigung durch einen Deutschen.[174] Es handelte sich somit um einen „vorgeschobenen“ Grund und um eine rassistisch begründete Legalisierung der Abtreibungen.

Im Jahr 1947 wurde in einigen Bundesländern festgelegt, dass Frauen in den ersten drei Monaten bei ungewollter Schwangerschaft abtreiben dürfen. Kommissionen von Ärzten und Sozialfürsorgerinnen u.a. entschieden über die Durchführung der Abtreibungen. Illegal durchgeführte Abtreibungen waren weiterhin strafbar.[175] Abbrüche nach einem „Sittlichkeitsverbrechen“[176] oder nach medizinischer Indikation (Lebensgefahr für die werdende Mutter) waren somit erlaubt, wobei strenge Fristen zur Meldung bestanden. Schwangerschaftsabbrüche sollten lediglich von autorisierten Ärzten durchgeführt werden. Selbstabtreibungen oder Abtreibungen durch Dritte waren strafbar, selbst in den ersten drei Monaten, in denen ein Abbruch normalerweise straffrei gewesen wäre.

Ein zusätzliches Kriterium für einen Abbruch war die persönliche und schriftliche Einwilligung der Schwangeren, wobei es auch einige Ausnahmen gab, wenn die Schwangere beispielsweise dazu nicht in der Lage war. Der erhoffte Rückgang von illegal durchgeführten Abbrüchen blieb dennoch aus. Daher entstand aus dem starken Anstieg illegaler aber auch legaler Schwangerschaftsabbrüche die Forderung nach Empfängnisverhütung in der DDR.

Die Nachkriegszeit war gekennzeichnet durch den schlechten Gesundheitszustand der Menschen, der sich in einer niedrigen Lebenserwartung, einer hohen Säuglingssterblichkeit und weit verbreiteten Infektionskrankheiten widerspiegelte, so Hahn. Der Neuaufbau des öffentlichen Gesundheitswesens erschien für die DDR daher unumgänglich, und ein System zur genauen medizinischen Kontrolle sollte entwickelt werden. „Die gesetzlich geregelte Kontrolle ordnete sich in ein hierarchisch aufgebautes System, in dem regionale hygienisch-epidemiologische Stellen sowie übergeordnete Zentralstellen die Gewährleistung einer effizienten Kontrolle versprachen.“[177] Das Ziel war, durch zentralistisch organisierte Gesundheitsstrukturen, eine staatlich kontrollierte einheitliche gesundheitliche Fürsorge für alle Bürger zu gewährleisten, denn sämtliche „Maßnahmen zur Förderung der Volksgesundheit zählten von Anbeginn der DDR-Gründung zu den wichtigsten politischen Aufgaben [...]“[178].