Der Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu einer dialogischen Kultur der Entwicklungsbegleitung im Rahmen der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“.

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Bachelor of Arts“ eingereicht bei Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese an der Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung

- 2. Die UN-Konvention der Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Eröffnung von Entwicklung(spiel)räumen und Entwicklungsbegleitung

-

3. Frühförderung und Familienbegleitung

- 3.1 Ursprünge und Entstehung der Frühförderung

- 3.2 Die weitere Entwicklung der Frühförderung und ihr Wandel in der Bezeichnung

- 3.3 Heutiges Verständnis und Ziele von „Frühförderung und Familienbegleitung“ im deutschsprachigen Raum

- 3.4 Arbeitsprinzipien der „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 3.5 Mobile „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 3.6 Ablauf des Arbeitsprozesses in der „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 4. Der Begriff „Behinderung“ in der „Frühförderung und Familienbegleitung“

-

5. Verständnisse von Entwicklung im Rahmen der

„Frühförderung und Familienbegleitung“

- 5.1 Das lineare Entwicklungsverständnis in der „Frühförderung und Familienbegleitung“

-

5.2 Das nicht-lineare Entwicklungsverständnis in

der „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 5.2.1 Zur Person Adriano Milano Comparetti und seinen Errungenschaften in Italien

- 5.2.2 Zum Begriff Dialog

- 5.2.3 „Entwicklungsförderung im Dialog“ nach Adriano Milani Comparetti

- 5.2.4 Exkurs: Entwicklung im Dialog mit Natur und Umwelt: Ein Überblick zum Entwicklungsbegriff in der Systemtheorie und Chaostheorie

- 5.2.5 Weitere ausgewählte Konzepte, die ein nicht-lineares bzw. dialogisches Entwicklungsverständnis verfolgen

- 5.2.6 Die frühe Entwicklung des Kindes und die Bedeutung der Eltern (Mutter) - Kind - Interaktion aus psychoanalytischer Sicht

- 5.3 Folgerungen für die Entwicklungseinschätzung: Die mehrdimensionale Entwicklungsbeschreibung oder das Aufzeigen von Prognosen statt Diagnosen

-

6. Der Perspektivenwechsel von Förderung zu

Begleitung

- 6.1 Entwicklungs-Förderung

-

6.2 Entwicklungs-Begleitung

- 6.2.1 Zum Begriff „Begleitung“

- 6.2.2 Begleitung im Rahmen der Frühförderung und Familienbegleitung

- 6.2.3 Die Rolle der Begleitperson aufgezeigt anhand weiterer exemplarisch ausgewählter Konzepte, die für eine dialogische Entwicklungsbegleitung im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ bedeutend sein können

- 7. Zur Methodenauswahl

- 8. Resümee

- 9. Literaturverzeichnis

- 10. Abkürzungsverzeichnis

- 11. Anhang

- 12. Eidesstattliche Erklärung

Abbildungsverzeichnis

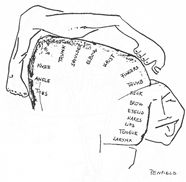

- 1. "Das Kind im Kopf des Orthopäden" (ebd. S. 80)

- 2. "Das Kind im Kopf des Neurologen" (Gidoni/Landi 1989, S. 79)

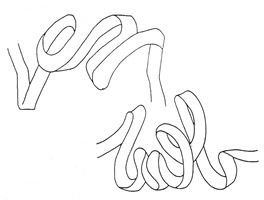

- 3. "Das wirkliche (reale) Kind“ (ebd. S. 82)

- 4. "Das Kind im Kopf des Psychologen" (ebd. S. 81)

- 5. „Von der ´Medizin der Krankheit´ zu einer ´Medizin der Gesundheit´“ (Milani Comparetti/Roser 1982, S. 82 zit. nach Milani Comparetti 1986, S. 25)

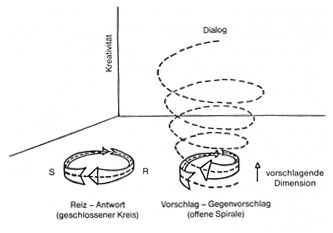

- 6. "erratische Spirale" (Ceruti u. Gidoni 1990 zit. nach von Lüpke 1986, S. 66)

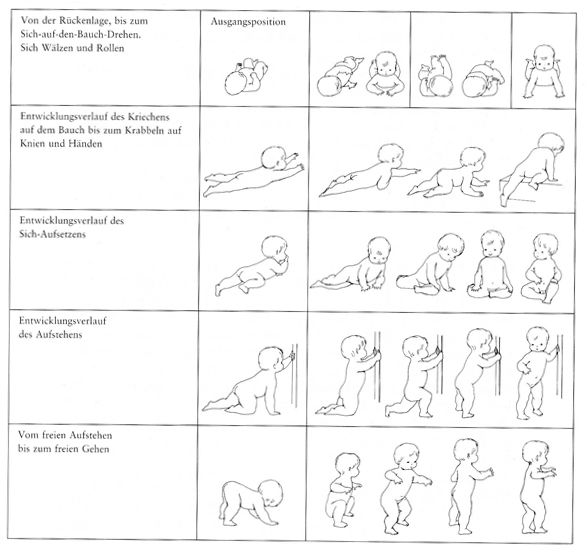

- 7. "Verlauf der selbständigen Bewegungsentwicklung aus eigener Initiative“ (Pikler 2001, S. 35)

„Der Weg der Inklusion beginnt beim Nachdenken über den eigenen Standpunkt.“ (Dannenbeck/Dorrance 2011, S. 208)

Dieses Zitat soll meine Motivation für die Themenwahl dieser Arbeit einleiten. Das Nachdenken, Reflektieren und Bewusstmachen der eigenen Haltung beeinflusst pädagogisch Tätige in ihrem Handeln und ihren Begegnungen mit Menschen. Dies gilt auch für das Arbeitsfeld der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“. Eine Sensibilisierung des Blicks und eine Erweiterung des Wissens über verschiedene Theorien und Ansätze kann dieses Nachdenken anregen sowie zur eigenen Entwicklung aber auch zur Weiterentwicklung einer inklusiven Gesellschaft einen Beitrag leisten (vgl. ebd., S. 208f.).

In der vorliegenden Arbeit werde ich der Frage nachgehen, welches Verständnis von Entwicklung es braucht, sodass es zu einem Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu einer dialogischen Kultur der Entwicklungsbegleitung im Rahmen der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“ kommen kann.

Schwerpunktmäßig wird dabei das Angebot Frühförderung behandelt. Auf Familienbegleitung wird in Ansätzen eingegangen. Dies rührt daher, da zur Beantwortung der Frage die intensivere Auseinandersetzung mit „Frühförderung“ notwendig ist. Dennoch kann die „Familienbegleitung“ nicht außer Acht gelassen werden, da sie im Prozess der Frühförderung eine wichtige Rolle spielt.

Mein Interesse am gewählten Thema rührt aus meinem bisherigen Ausbildungs- und Berufsweg und meiner damit verbundenen persönlichen und berufsspezifischen Entwicklung. Diese Entwicklung verlief nicht in geordneten Bahnen, sondern war begleitet von einem Wechselspiel von Gefühlen der Freude, Begeisterung, Euphorie, Irritation, Verunsicherung und Überforderung. Die Begegnung mit Menschen, insbesondere mit Kindern, waren dabei die wohl zentralsten Punkte. Immer wieder war und bin ich gefordert, mein Denken und Handeln, meine Einstellungen und Sichtweisen sowie mein konkretes Handeln in der Praxis zu überdenken und auch umzudenken. Das war immer wieder herausfordernd und erforderte manchmal auch das Einschlagen eines anderen Weges, mitunter auch einen Wechsel des Arbeitsplatzes bzw. auch des beruflichen Arbeitsfeldes.

Auch meine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung geschah prozesshaft über viele Jahre, begleitet von irritierenden, verunsichernden, unvergesslichen und berührenden Situationen und Aha-Erlebnissen.

Lernte ich in meiner ursprünglichen Ausbildung zur Sonderkindergartenpädagogin u. a. verschiedene Arten von Behinderung zu kategorisieren, Entwicklungsbereiche zu unterscheiden, Ziele zu formulieren und wie und auf welche Weise die entsprechende Förderung dazu aussehen kann, so führten die beruflichen Erfahrungen in der Praxis zum Umdenken. Ein Arbeiten auf von mir formulierten Zielen ausgerichtet, war mit der Zeit nicht mehr zufriedenstellend für mich, ebenfalls das einordnende Denken wurde mir in vermehrter Weise unangenehm und unangebracht, denn es schien meinen Blick einzuschränken.

Dieses Umdenken wurde zudem durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung im Rahmen der Universität verstärkt. Die wissenschaftliche Herangehensweise und Bearbeitung der Thematik eröffnete mir wieder neue Erkenntnisse und regt zu neuen Denkansätzen an. Dazu gehört der in der Vorlesung kennengelernte Ansatz „Entwicklungsförderung im Dialog“ von Adriano Milani Comparetti, der in besonderer Weise ansprechend und bedeutend für mich war. Zum einen bestätigte er auf wissenschaftlicher Ebene meine Wahrnehmungen, die ich im Laufe meiner Arbeit mit Kindern und deren Familien machte, aber nicht einzuordnen wusste. Zum Anderen erweckte dieser Zugang weiteres Interesse, mich mehr damit auseinander zu setzen.

Diese Ausführungen zu meinem persönlichen Zugang möchte ich mit einem Zitat von Ludwig-Otto Roser ergänzen. Es leitet treffend in die gewählte Thematik der Bachelorarbeit über und kann mich als Verfasserin und hoffentlich auch die LeserInnen herausfordern und bestärken, nicht auf einem Standpunkt stehen zu bleiben, sondern durch immer wiederkehrende Reflexion die Weiter-Ent-Wicklung anzuregen. Roser schreibt:

„Wer sich in Frage stellt und verändert, das Hergebrachte und Gewohnte bezweifelt, wer Konventionen und Formalitäten überschreitet, wer Wissen nur als eine provisorische Wahrheit empfindet, wer hilft, Ketten zu sprengen, ist ein unbequemer Mensch.“ (Roser 1998a, S. 122)

Zur Beantwortung der Fragestellung wähle ich die Methode der Literaturrecherche, wobei zusätzlich eigene Gedächtnisprotokolle aus der Praxis der „Frühförderung und Familienbegleitung“ mit einfließen. Zur besseren Erkennbarkeit und zur Abgrenzung zum theoretischen Text, wird für die Protokolle der Schrifttypus kursiv gewählt sowie der Zeilenabstand verringert.

Wenn ich in der gesamten Arbeit von Eltern spreche, sind auch Erziehungsverantwortliche bzw. Erziehungsberechtigte mit eingeschlossen.

In älteren Werken werden z. T. Begrifflichkeiten verwendet, die diskriminierende Wirkung erzeugen. Um mich von diesen zu distanzieren, setze ich sie unter Anführungszeichen.

Zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache wird das sog. Binnen-I eingesetzt. Um eine flüssige Lesbarkeit des Textes zu ermöglichen wird der Begriff „Frühförderperson“ verwendet. Dieser soll Frühförderinnen und Frühförderer zugleich ansprechen.

Im Folgenden gebe ich einen kurzen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel:

In Kapitel 2 wird auf die UN-Konventionen der Rechte der Menschen mit Behinderung, insbesondere der Kinderrechte in Bezug auf die Eröffnung von Entwicklungs(spiel)räumen und Entwicklungsbegleitung überblicksmäßig eingegangen. Diese Ausführungen sollen das Fundament der weiteren Arbeit darstellen.

Kapitel 3 dient der Begriffserklärung der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“. Die LeserInnen sollen einen Einblick in den Ursprung, die Entwicklung, das derzeitige Verständnis und Ziele sowie Arbeitsprinzipien und den groben Ablauf von „Frühförderung und Familienbegleitung“ gewinnen. Daraus sollen allgemeine Kenntnisse zum Arbeitsfeld geschaffen werden, die für das Verständnis der Zusammenhänge in den weiteren Kapiteln notwendig sind.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Begriff „Behinderung“ im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“. Um den Faden von Kapitel 2 weiter zu spannen, wird dabei auf die Sichtweise der WHO und der UN-Konvention eingegangen. Im Weiteren soll die psychoanalytische Betrachtung von Behinderung als Grundlage für die folgenden Kapitel dienen. Diese Auseinandersetzungen sind die Basis für die Reflexion möglicher eigener Abwehrmechanismen. Somit kann bereits dieses Kapitel den ersten Schritt für einen Perspektivenwechsel anzeigen.

Das Verständnis von Entwicklung hat sich in der „Frühförderung und Familienbegleitung“ im Laufe der Zeit verändert. Dies wird in Kapitel 5 anhand zweier konträrer Entwicklungsverständnisse dargestellt und näher erläutert. Zudem wird hier die psychoanalytische Sichtweise nochmals aufgegriffen um in den weiterführenden Kapiteln darauf aufbauen zu können.

Kapitel 6 setzt sich mit den Begrifflichkeiten „(Entwicklungs-) Förderung“ und „(Entwicklungs-) Begleitung“, wiederum im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“, auseinander. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Förderbegriff und den dahinter steckenden Mechanismen sowie folgernde Konsequenzen werden thematisiert. Daraufhin folgt die Befassung mit der dialogischen Begleitung der Entwicklung sowie der Rolle der Frühförderperson als BegleiterIn.

In Kapitel 7 wird, wie bereits angeführt, auf die Methodenauswahl dieser Arbeit und deren Beschreibung näher eingegangen.

Schließlich werden im 8. Kapitel in einem abschließenden Resümee noch einmal zentrale Aspekte der Arbeit zusammengefasst sowie Fragen für weiterführende Forschungsmöglichkeiten, die sich aus den vorhergehenden Kapiteln ergeben, gestellt.

Inhaltsverzeichnis

Der heutigen, seit 2006 beschlossenen UN-Konvention[1] über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht ein wichtiger Paradigmenwechsel voraus. Nämlich jener, der die medizinische Sichtweise von Behinderung und den damit verbundenen „Heilungsgedanken“ hin zu einer sozialen Betrachtung von Behinderung und die damit einhergehenden Vorurteile, Stigmatisierungen und sozialen Barrieren in den Blick nimmt. Deshalb ist die von Marianne Schulze, der Vorsitzenden des Monitoringausschusses[2], formulierte Kernaussage der Konvention auch für diese Arbeit zentraler Bezugspunkt (vgl. Schulze 2011, S. 15). Diese besagt, dass

„Menschen mit Behinderung nicht länger als Objekte zu sehen [sind, J. Ö.], die des Mitleids und der Fürsorge bedürfen, sondern als Subjekte, die selbstbestimmt alle Menschenrechte barrierefrei und – wo notwendig mit Unterstützung – selbst verwirklichen können sollen (…).“ (ebd., S. 15)

In Bezug auf den Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu Entwicklungsbegleitung ist dieser Gedanke nicht nur leitendes Element, sondern impliziert zudem jene Auffassung, dass Menschen mit Behinderung nicht als Objekte angesehen werden dürfen, die spezifische und fremdbestimmte Förderung ihrer Entwicklung brauchen. Wenn, dann bedürfen sie nur jenes Maß an Begleitung und Unterstützung, um sich in ihrer Entwicklung auf selbstbestimmte Weise entfalten zu können. Die Formulierung einer Unterstützung „wo notwendig“, verweist auf die Notwendigkeit jener sensiblen, angemessenen und abgestimmten Begleitung, sodass Unterstützung nicht übergestülpt und Selbstbestimmung nicht gehemmt wird.

Aus diesem Grunde ist eine Auseinandersetzung mit der Konvention, dem eigenen Verständnis von Behinderung und Entwicklung sowie die Reflexion persönlicher Unsicherheiten und Ängste auch für „beruflich oder fachlich mit Behinderung befasste[n] Personen“ (Flieger/Schönwiese 2011, S. 27), eben auch für Frühförderpersonen und FamilienbegleiterInnen, eine wichtige Aufgabe. Diese kann als Voraussetzung dafür gelten, dass folgender Grundsatz der Konvention:

„die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität“ (ebd., S. 28), welchen ich für die vorliegende Arbeit besonders aufgreifen möchte, überhaupt bewusst und schließlich auch geltend gemacht werden kann (vgl. ebd., S. 27f.).

Adriano Milano Comparetti (1919-1968) (wessen Ansatz wir in Kapitel 5 noch genauer kennenlernen werden) wurde von seinem Freund und Kollegen Ludwig-Otto Roser deshalb als „unbequemer Mensch“ bezeichnet (siehe Zitat in der Einleitung), weil er sich vehement und konsequent für die Rechte des Kindes mit Behinderung, die Einhaltung seiner Würde und den respektvollen Umgang mit dem Kind einsetzte. Zur damaligen Zeit stieß er mit seiner Konzeption und seinem Denken bei vielen seiner KollegInnen auf Widerstand. Seine Bestrebungen und Bemühungen waren somit zugleich medizinischer, pädagogischer, als auch politischer Art (vgl. Roser 1998a S. 117ff.).

Die Kinderrechtskonvention (CRC) der Vereinten Nationen wurde am 20. 11. 1989 beschlossen und beschreibt sinngemäß in Artikel 23 die Rechte des Kindes mit Behinderung folgendermaßen (vgl. CRC 1990):

„Sie sieht unter anderem die Förderung der Selbstständigkeit von Kindern mit Behinderung vor. Auch das Recht von Kindern mit Behinderungen, die für die Betreuung notwendigen Mittel auf Antrag zu erhalten, wird in dieser Konvention anerkannt (Artikel 23 Abs. 2 CRC). Weiters sind Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Rehabilitation, die Vorbereitung auf das Berufsleben in Hinblick auf eine möglichst umfassende soziale Integration[3] und individuelle Entfaltung des Kindes in der Konvention als Rechte verbrieft, die explizit auch für Kinder mit Behinderungen Wirklichkeit werden sollen.“ (Artikel 23 CRC 1990, zit. nach Schulze 2011, S. 13)

Das Recht der Förderung der Selbstständigkeit und der individuellen Entfaltung des Kindes mit Behinderung wird hier explizit ausgedrückt und soll auch für die folgenden Ausführungen wegweisend sein.

Helmwart Hierdeis zeigt exemplarische Punkte auf, die unter die pädagogische Förderung der Selbstständigkeit des Kindes fallen, nämlich: „Spielräume für eigene Entscheidungen, Übertragung von Verantwortung, Aufbau von symmetrischen Beziehungen, einüben in kommunikatives Handeln, politische Mitwirkung“ (Hierdeis 2010) und betont dabei ein besonderes Augenmerk, auf „Menschen und Menschengruppen, die aufgrund von anthropogenen, sozialen und kulturellen Einschränkungen daran gehindert werden, ihr Recht auf Autonomie in vollem Umfang wahrzunehmen“ (ebd.), zu richten.

Die Begrifflichkeit der individuellen Entfaltung kann in die Begriffe „individuell“ und „Entfaltung“ aufgespalten werden. Laut dem Wörterbuch Duden bedeutet individuell „dem Individuum eigentümlich; von betonter Eigenart“ (Drosdowski, 1989, S. 303) und im Sinne von Selbstentfaltung die „Entfaltung der eigenen Anlagen und Fähigkeiten“ (Bibliographisches Institut GmbH 2013) oder im Sinne von Persönlichkeitsentfaltung die „Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.“ (ebd.)

Zudem wird in Artikel 23 (Abs. 1) ausdrücklich auf das Recht des „geistig oder körperlich behinderten Kind(es) ein erfülltes und menschenwürdigen Leben unter Bedingungen (…), welche die Würde des Kindes wahren“ (Artikel 23 CHC) hingewiesen. Diese Würde kann nur gewahrt werden, wenn die genannten Postulate Wirklichkeit werden.

Welchen Beitrag die „Frühförderung und Familienbegleitung“ zur Einhaltung dieser Rechte leisten kann und welche Aspekte kritisch zu hinterfragen und noch beachtet werden könnten, wird in den folgenden Kapiteln erarbeitet.

[1] Insgesamt arbeiteten 192 UN-Mitgliedstaaten in Form von verschiedenen Arbeitsgruppen am UN-Konventions-Text. Dabei waren auch Menschen mit Behinderung beteiligt bzw. leiteten manche Arbeitsgruppen an (vgl. Schluze 2011, S. 14).

[2] Der Monitoringausschuss, deren Mitglieder sich aus VertreterInnen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, der Entwicklungszusammenarbeit, der Wissenschaft und einer Menschenrechtsorganisation zusammensetzen, haben die Aufgabe, die Einhaltung der Menschenrechte zu überwachen sowie Beratungs- und Vorbildfunktion zu sein. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, sind weisungsfrei und unabhängig in ihrer Funktion (vgl. ebd., S. 23).

[3] „Die Übersetzung verwendet den Ausdruck „Integration“, da der Originaltext auch von „social integration“ spricht, vgl. Artikel 23 (3) Kinderrechtskonvention (CRC).“ (ebd., S. 13)

Inhaltsverzeichnis

- 3.1 Ursprünge und Entstehung der Frühförderung

- 3.2 Die weitere Entwicklung der Frühförderung und ihr Wandel in der Bezeichnung

- 3.3 Heutiges Verständnis und Ziele von „Frühförderung und Familienbegleitung“ im deutschsprachigen Raum

- 3.4 Arbeitsprinzipien der „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 3.5 Mobile „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 3.6 Ablauf des Arbeitsprozesses in der „Frühförderung und Familienbegleitung“

In diesem Kapitel wird das Arbeitsfeld „Frühförderung und Familienbegleitung“ vorgestellt. Dazu wird auf die Ursprünge, die weitere Entwicklung bis zum heutigen Verständnis von Frühförderung, sowie deren Ziele eingegangen. Dadurch sollen Voraussetzungen für das Verständnis der weiteren Kapitel gelegt werden.

Die Einordnung der Ursprünge und der Entstehung von „Frühförderung“ sowie auch ihre weitere Entwicklung (siehe folgendes Kapitel) ist in unterschiedlicher Literatur nicht deckungsgleich nachvollziehbar. Anhand ausgewählter, im Bereich Frühförderung richtungsweisender AutorInnen, soll im Folgenden ein Versuch einer zusammenschauenden Darstellung gemacht werden:

In den 1950er Jahren, der Zeit in welcher Reifungstheorien[4] in Bezug auf Entwicklung vorherrschten, war das Konzept der „sensiblen Phasen[5]“ der kindlichen Entwicklung „das zentrale erste Argument für eine qualifizierte Förderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.“ (Steinebach 1992, S. 51) Nach Christoph Steinebach öffnete diese Annahme den Weg in Richtung Frühförderung, stellte jedoch noch kein eigenes Frühförderkonzept dar. (vgl. ebd. S. 51ff.)

Ähnlich ordnet Christoph Leyendecker die Wurzeln der Frühförderung in wissenschaftlichen Ansätzen aus Pädagogik, Psychologie und Medizin ein, welche sich mit der Förderung von Kindern noch sehr jungen Alters befassten. Derartige Ansätze wurden zum einen vom Arzt Itard (1775-1838) und seinem Schüler Seguin verfolgt, denen es um eine möglichst frühe Förderung für Kinder mit Behinderung ging. Zum Anderen von der Pädagogin und Ärztin Maria Montessori (1870-1952) sowie dem Pädagogen und Arzt Decroly (1878-1932). Beide gründeten eine frühe in die „natürlichen Kräfte der kindlichen Entwicklung nachfolgende Erziehung.“ (Jussen 1976 zit. nach Leyendecker 2008, S. 22)

„Von Itard stammt die Idee der sensorischen Anregung, Maria Montessori hat das selbsttätige Lernen in den Mittelpunkt gerückt und der nahezu vergessene Decroly betonte besonders eine an menschlichen Grundbedürfnissen orientierte Förderung behinderter Kinder.“ (ebd., S. 22)

Nach Leyendecker wurden mit diesen Ansätzen Grundideen für die Frühförderung, die auch noch in heutige Ansätze einwirken, geschaffen. Sie erfuhren jedoch erst in den 1960er und frühen 1970er Jahren Ausbreitung (vgl. ebd., S. 22).

So wurde im Jahr 1966 vom Europarat eine „Empfehlung für eine Frühförderung behinderter Kinder“ (Leyendecker 2008, S. 22) ausgesprochen. 1973 formulierte der deutsche Bildungsrat eine „Empfehlung zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher.“ (ebd.)

Somit gründet die Entstehungszeit der pädagogischen Frühförderung in Deutschland in den späten 60er und frühen 70er Jahren (vgl. ebd.), wo sie sich neben medizinisch-therapeutisch ausgerichteten Ansätzen der „Früherkennung“, „Frühdiagnostik“ und „Frühtherapie“, die im Bereich der Sozialpädiatrie angesiedelt waren, entwickelt hat (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 14, Pretis 2001, S. 16).

Erste Frühfördermaßnahmen in Österreich wurden in den 70er Jahren bei „sinnesgeschädigten Kindern“ (Pretis 2000, S. 121), insbesondere für Kinder mit einer Seh- oder Hörbeeinträchtigung, durchgeführt (vgl. ebd.).

Die verschiedenen Begriffe „Entwicklungsrehabilitation“, „heilpädagogische Früherziehung“ und „Frühe Hilfen“ standen zu Beginn mit „Frühförderung“ in Konkurrenz, wobei sich „Frühförderung“ immer mehr als Überbegriff etablierte und im deutschsprachigen Raum (außerhalb der Schweiz) durchsetzte. Das Angebot wird deshalb im Laufe der Zeit, v. a. in den 80er Jahren folgendermaßen definiert (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 14):

Frühförderung „(…) wird als Oberbegriff für die Gesamtaufgabe der Diagnostik, Förderung/Therapie, Elternberatung und Vernetzungsarbeit gesehen und ist aus seinem engeren pädagogischen Kontext gelöst, so dass er auch in medizinisch akzentuierten Kontexten verwendet wird.“ (Neuhäuser 1982, Schlack 1989 zit. nach Thurmair/Naggl 2000, S. 14)

Cornelia Köll-Senn, die sich im Jahr 2003 u. a. genauer mit dem Begriff „Frühförderung“ befasste, folgert dazu, dass dieser v. a. im anfänglichen Verständnis sowohl das pädagogische als auch medizinische Feld miteinschloss. Sie verweist darauf, dass durch die Aspekte der „Frühzeitigkeit“ und des dezidierten „Förder-Begriffs“ ein Eingreifen von außen in den kindlichen Entwicklungsprozess sowie ein funktionalistischer Ansatz erkannt werden kann (vgl. Köll- Senn 2003, S. 9).

„Der Begriff „Frühförderung“ vermittelt den Eindruck des Machbaren, des Technokratischen, des Beförderns und Irgendwo-Hinbringens, er lässt an Förderziele, Förderpläne und Förderprogramme denken (…). Im Begriff der Frühförderung scheinen der Wunsch des Kindes und seine Eigenaktivität nicht explizit auf – das mag in der Öffentlichkeit, aber auch bei den Eltern, die sich auf der Suche nach einem passenden Angebot für ihr Kind befinden, oft falsche Vorstellungen über das Geschehen in der aktuellen Frühförderung wecken.“ (ebd.)

Wie sich Frühförderung und ihre Bezeichnung im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, wird im folgenden Kapitel beschrieben.

Nach Steinebach entstanden erste Frühförderkonzepte erst mit dem einsetzenden Wandel von den ursprünglichen Reifungstheorien hin zu lerntheoretischen Konzepten[6] Anfang der 60er Jahre. Nun folgten Frühförderkonzepte, die auf lerntheoretischen Annahmen, verhaltenstherapeutischen Grundlagen und später auch auf handlungstheoretische Ansätze[7] ausgerichtet wurden (vgl. Steinebach 1992, S. 53ff.).

In den 70ern kommt es zum Umschwung von den ursprünglichen kindzentrierten Ansätzen zu jenen Frühförderkonzepten, die auch die Umwelt[8] des Kindes inkludiert. So erhielt besonders in den 80er Jahren auch die Familie des Kindes in der Frühförderung[9] einen höheren Stellenwert, sodass auch Eltern und Geschwisterkinder in den Förderprozess mit einbezogen wurden (siehe dazu ausführlicher in Kapitel 3.5), wodurch Anfang der 90er Jahre auch systemtheoretische Ansätze[10] in die Frühförderung einflossen (vgl. ebd., S. 56f.).

Eine weitere Entwicklungslinie der Frühförderung ist in Bezug auf die Einbeziehung der Eltern und anderen „Fachpersonen“, sowie die Zusammenarbeit mit diesen zu erkennen. Von ursprünglichen Konzepten, wo gezielt „am Kind gearbeitet“ wurde, Förderung mehr den Charakter von Behandeln im medizinisch-therapeutischen Sinne hatte und Kinder den einzelnen „Heilbehandlungen“ (Leyendecker 2008, S. 23) einer Disziplin („allein planen – allein handeln“) (ebd.) mehr oder weniger ausgesetzt waren, folgten erst multidisziplinäre („nebeneinander handeln – nebeneinander planen“) (ebd.) und dann interdisziplinäre („miteinander planen – nebeneinander handeln“) (ebd.) Konzepte. Dieses Umdenken fand in Deutschland bereits ab Mitte der 70er Jahre (vgl. ebd., S. 22) und in Österreich in den frühen 80er Jahren (vgl. Pretis 200, S. 121) statt und schlug sich auch in der Entwicklung neuer Begrifflichkeiten wie „Interdisziplinäre Frühförderung“, „Frühförderung und Familienbegleitung“ oder „Komplexleistung Frühförderung“ nieder (vgl. Leyendecker 2008, S. 23ff.).

„Damit ist Frühförderung letztlich ein transaktionaler Trialog, das heißt ein Konzept, das sich aus einem Dreiergespräch der Verantwortlichen (Fachleute, Eltern, Kind) [die Reihenfolge sollte meiner Meinung nach genau umgekehrt erfolgen, J. Ö.] ergibt und über die einzelnen Disziplinen hinweg in einem gemeinsamen Handeln auch nicht als disziplinspezifische Behandlung, sondern wird stets disziplinübergreifend in einem gemeinsamen Handeln verwirklicht.“ (Leyendecker 2008, S. 32)

Diesen transaktionalen Trialog („miteinander planen – miteinander handeln“) (ebd.) in der Frühförderung bezeichnet Leyendecker als erstrebens- und wünschenswert, jedoch in der konkreten Alltagspraxis zum derzeitigen Stand nicht unbedingt leicht umsetzbar (vgl. ebd., S. 32).

Der Pädagoge Martin Thurmair und die Psychologin Monika Naggl, einflussreiche AutorInnen, PraktikerInnen und AusbildnerInnen im Bereich der Frühförderung, definieren diese und deren Ziel im Jahr 2000 folgendermaßen:

„Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, und auch für deren Eltern und andere Personen, die Elternfunktionen wahrnehmen. Frühförderung hat das Ziel, bei Behinderung und Entwicklungsgefährdung von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihrer Kompetenzen entfalten und sich in ihrer Lebenswelt integrieren können.“ (Thurmair/Naggl 2011, S. 13)

Daraus geht hervor, dass sich das Angebot einerseits an Kinder mit einer Diagnose einer „Behinderung“, einer „drohenden Behinderung“ und/oder „Entwicklungsverzögerung“, „Entwicklungsauffälligkeit“ oder „Verhaltensproblemen“ (ebd. S. 16ff.), in der Zeitspanne ab der Geburt bis hin zum Schuleintritt, richtet. Anderseits spricht das Angebot auch die Eltern des Kindes an. Der Bezug auf die Lebenswelt des Kindes schließt hier die Miteinbeziehung der möglichen Geschwisterkinder, sowie des weiteren sozialen Umfeldes wie beispielsweise befreundete Kinder, Nachbarskinder, Großeltern, Verwandtschaft, aber auch PädagogInnen aus Krabbelgruppen und Kindergärten mit ein (vgl. Steinebach 1992, S. 43).

Aus der beschriebenen Zielsetzung geht hervor, dass es sich um individuelle Hilfestellungen zur Entfaltung und Entwicklung handelt und nicht mehr wie im vorherigen Punkt beschrieben nach einheitlichen, curricularen Lernprogrammen zur Förderung „vorgegangen“ wird.

Bei den Formulierungen, die Thurmair und Naggl verwenden, stellt sich für mich jedoch die Frage, welches Verständnis von Behinderung dahinter steckt? Aus den Formulierungen geht hervor, dass Behinderung als Bedrohung und eine nicht „entsprechende“, oder nicht entsprechend „schnelle“ Entwicklung eine Gefährdung darstellt.

Ebenfalls richtungsweisender Autor in diesem Bereich ist der Psychologe Manfred Pretis, der bei der Definition des Begriffs „Frühförderung“ und dessen Zielen die Aspekte des Begleitens und der Selbstbestimmung zwar deutlicher formuliert, aber dennoch von außen bestimmte Förderung und das „Erreichen-Müssen“ von Zielen impliziert. Nach ihm „zielt die pädagogische Frühförderung auf die Begleitung des Kindes und der Eltern: Das Kind selbst bzw. die Eltern sollen mit ihren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten selbst- und fremdorientierte Ziele erreichen.“ (Pretis 2001, S. 16)

Auch hier nimmt die Förderung des Kindes immer noch eine bedeutende Rolle ein. Förderung wird weniger als be-fördernde, be-handelnde, be-lehrende oder be-ratende Frühförderung verstanden, die Kinder als auch Eltern in die Passivität drängen. Vermehrt ist eine begleitende Förderung sichtbar. Andererseits verwendet Pretis explizit auch die Orientierung an fremden Zielen (vgl. Speck 1995, S. 177 zit. nach Thurmair/Naggl 2011, S. 15), was wiederum der Forderung der UN- Konvention nicht entsprechen würde.

In meinen folgenden Ausführungen beziehe ich mich auf die Bezeichnung „Frühförderung und Familienbegleitung“, obwohl ich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig den Bereich „Frühförderung“ behandeln werde. Die Entscheidung der Verwendung beider Begrifflichkeit kommt daher, da sich die Begriffe nur schwer isoliert voneinander behandeln lassen und im Sinne meines Verständnisses einer Entwicklungsbegleitung von Kindern die Miteinbeziehung der Familie bzw. die Familienbegleitung nicht ausgeschlossen oder das Angebot „nur“ auf die „Frühförderung“ gekürzt werden kann. Die Setzung der Anführungszeichen erfolgt aus Gründen der besseren Lesbarkeit, um das Angebot als Ganzes auf einen Blick erkennbar zu machen.

Um die Arbeitsprinzipien der Frühförderung darzustellen, möchte ich mich an die Ausführungen von Thurmair und Naggl anlehnen. Sie formulieren folgende vier Standard- Grundprinzipien für die Arbeit der Frühförderung: Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität und Vernetzung. Dadurch grenzen sie „Frühförderung und Familienbegleitung“ von anderen Angeboten für „Kinder mit Behinderung“ bzw. Eltern, die sich aufgrund der Entwicklung ihrer Kinder sorgen, ab (vgl. Thrumair/Naggl 2000, S. 25).

Die Ganzheitlichkeit bezieht sich laut angeführter Literatur in der Frühförderung auf mehrere Komponenten:

Zum Einen auf die Kombination von Diagnostik, Therapie und Förderung unter Bezug der Gesamtentwicklung des Kindes in seiner Lebensumwelt (vgl. ebd., S. 25). In ähnlichem Sinne hat auch Milani Comparetti „Ganzheitlichkeit“ verstanden. Er forderte deren unbedingten Respekt in seiner „Medizin der Gesundheit“ (siehe Kapitel 6.1.2) (vgl. Milani Comparetti 1986, S. 17).

Zum Anderen geht es in der Frühförderung auch darum, dass verschiedene mögliche Teilaspekte von Förderung und Therapie zu einem Konzept zusammengefasst werden. Das heißt, dass eine fachliche Öffnung erfolgen kann und nicht verschiedene Konzepte nebenher in eingeschränktem Blick angesetzt werden. Für das Kind und die Familie bedeutet diese Komponente im Idealfall, dass sie sich mit nur einer Person auseinandersetzen müssen, was für die gesamte Familie eine Erleichterung darstellen kann (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 25f.).

Der so verstandene, beide Komponenten einbeziehende, Ansatz der Ganzheitlichkeit entwickelt bei mir die Frage, ob eine derart ausgerichtete Ganzheitlichkeit überhaupt möglich ist? Kann eine Person „alles“, das „ganze Kind“ beobachten und erkennen?

Thurmair und Naggl formulieren dazu, dass es „sowohl das umfassend Integrierende, als auch das blind Spezialisierende […] in der Praxis der Therapie und Förderung nicht wirklich [gibt, J. Ö.].“ (Thurmair/Naggl 2000, S. 26) Im Zuge dessen beschreiben Weiß, Neuhäuser und Sohns Ganzheitlichkeit auch als eine Utopie (vgl. Sohns 2010, S. 50).

Die Formulierung einer möglichst ganzheitlichen Beobachtung und Förderung bzw. Entwicklungsbegleitung kann diesem Dilemma meiner Meinung nach entgegenwirken.

Dass Ganzheitlichkeit, im Sinne einer Integration verschiedener Konzepte in der Praxis jedoch nicht immer zum Tragen kommt, zeigt die In-Anspruchnahme der Familien von zusätzlichen bzw. ergänzenden Therapien (z. B. Logopädie, Physiotherapie) neben „Frühförderung und Familienbegleitung“, wie es Thurmair und Naggl feststellen (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 26f.).

Gerade das Postulat der Ganzheitlichkeit hat im Bereich der Frühförderung auch für kritische Stimmen gesorgt, da dadurch die „beliebige Förderung“ bzw. Förderung nach den Vorlieben, Stärken und Ausbildungsschwerpunkten der jeweiligen Frühförderperson den Anschein erwecken kann (vgl. ebd. S. 26).

Auch Bierbach und Steinebach erkennen dies und verweisen auf die Gefahr, dass konkrete Förderung in der Praxis mit theoretisch-konzeptionellen Darstellungen nicht übereinstimmen können, wenn ein Gefangensein im eigenen Ansatz, das Übersehen anderer hervorruft oder wenn die Förderung gezielt am Kind ausgerichtet und dabei das soziale Umfeld übersehen wird (vgl. Bierbach/Steinebach 1992, S. 46).

Ganzheitlichkeit sagt also etwas darüber aus wie das Kind gesehen wird und wie die Förderung bzw. Begleitung gestaltet wird (vgl. ebd.) und deshalb bedarf es meines Erachtens die Auseinandersetzung und Reflexion der jeweiligen Frühförderperson mit diesem Begriffsverständnis für ihre Arbeit in der Frühförderung.

Protokoll: Ich starte als Frühförderin in einer „neuen“ Familie. Das frühgeborene Kind ist bei unserem ersten Kennenlernen bereits ein Jahr alt und lebt mit diesem Alter erst seit kurzer Zeit zuhause bei seinen Eltern. Sein erstes Lebensjahr verbrachte Simon auf der Klinik. Zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens hatte Simon Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie und wurde von der mobilen Kinderhauskrankenpflege jeden zweiten Tag besucht. Mit dem Einsetzen der Frühförderung sollte Ergotherapie und Logopädie allmählich reduziert werden um für Simon und seine Eltern die vielen Therapietermine und die langen Fahrtstrecken zu reduzieren.

Auf Einladung der Mutter begleitete ich sie bei einem Vernetzungsgespräch an der Klinik. Das Gespräch wurde hauptsächlich von Simons hauptverantwortlicher Ärztin, zwei weiteren Ärzten, einer Pflegerin und den Therapeutinnen geführt. Die Mutter wurde gelegentlich mit einbezogen. Ich nahm vorwiegend eine zuhörende Rolle ein, da ich mich am Gespräch nicht wirklich aktiv oder nur in kleinen Ansätzen beteiligen konnte. Am Ende des Gesprächsverlaufes wurden mir Aufträge für die Frühförderung erteilt (so empfand ich das jedenfalls damals). Verunsichert nahm ich diese zu Kenntnis und versuchte in den weiteren Frühfördereinheiten diese zwar nicht eins zu eins zu übernehmen, aber sie doch möglichst alle zu berücksichtigen. Ich nahm großen Druck wahr alle Übungsbereiche möglichst gut einfließen zu lassen.

Mit der Zeit taten sich aber Gefühle der Unsicherheit und der Überforderung auf sowie die Sorge, dass ich Simon nicht entsprechend gut genug fördern könnte. Auch die Überlegung ob nicht eine erfahrenere Frühförderin [11] (ich war damals in meinem ersten Jahr als Frühförderin tätig) geeigneter wäre stellte ich mir und schließlich auch in der Teamsitzung.

Nach mehreren Supervisionen und Gesprächen mit meinen Kolleginnen verringerte sich dieser Druck allmählich und ich konnte zunehmend erkennen, dass ich die Sichtweise der ÄrztInnen und Therapeutinnen [12] angenommen hatte und Simon nicht mehr in seiner Ganzheitlichkeit als Kind sah, sondern in Teilbereiche „gestückelt“ dachte. Erst nach dieser Erkenntnis konnte ich wieder Vertrauen in meine Beobachtungen legen, Simon möglichst ganzheitlich sehen und die Zeit unter weniger Förderdruck mit ihm erleben.

Heute würde ich mich bei einem derartigen Gespräch anders verhalten, derartige Aufträge (vielleicht nicht als Aufträge verstehen) nicht mehr argumentationslos annehmen und krampfhaft umsetzen, sondern Unterschiede von Therapie und Frühförderung aufzeigen bzw. diese v. a. mit der Mutter in Elterngesprächen thematisieren.

Die Familienorientierung - Bierbach und Steinebach sprechen in der gleichen Bedeutung von „Familienbezogenheit“ - wird von den letztgenannten AutorInnen als ein „konzeptioneller Grundbegriff“ (Bierbach/Steinebach 1992, S. 49) dargestellt und ist eine wichtige Säule besonders in der mobilen Frühförderung. Sie ist darauf bedacht, die Förderung der Kinder „in ihren primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten.“ (Thurmair/Naggl 2000, S. 27)

Nachdem die Entwicklung des Kindes nicht (mehr) isoliert betrachtet, wie in Kapitel 3.2 angeführt, sondern aus dem familiären Kontext der Familie heraus verstanden wird, werden die Eltern als Verantwortliche geachtet und Anliegen der Eltern und der Frühförderperson aufeinander abgestimmt. Frühförderung bezieht sich somit auf das Kind und seine Familie. Demgemäß wird also nicht nur in der Familie sondern auch mit der Familie gearbeitet (vgl. ebd., S. 27). Sinngemäß formulieren auch Bierbach und Steinebach:

„Im Planen und Handeln muß die Bedeutung des Kindes für die Familie und die Bedeutung der Familie für das Kind berücksichtigt werden.“ (Bierbach/Steinebach 1992, S. 49)

Wie in den bisherigen Ausführungen aufgezeigt, spielt die Familie in der Frühförderung schon seit Langem eine Rolle. Jedoch hat sich das Verständnis des Begriffs Familie verändert. In den Anfangszeiten der Frühförderung wurde v. a. von der sog. „bürgerlichen Kleinfamilie [13] “ ausgegangen. Dieses Verständnis entspricht heute aber nicht mehr der Realität, sondern Familie wird weit vielfältiger betrachtet[14]. Mit dieser Veränderung geht auch eine andere Auffassung von Familienbezogenheit in der Frühförderung einher (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 27). Diese wandelnde Sichtweise soll anhand der von Otto Speck formulierten Modelle zur Elternarbeit aufgezeigt werden:

In den ursprünglichen Ansätzen wurden die Eltern als Laien angesehen und auch so behandelt. Demzufolge geht eine ungleichwertige Kompetenzzuschreibung, sprich die Nicht- Fachlichkeit der Eltern und die Rolle der Frühförderperson als ExpertIn hervor. In diesem Modell herrschte noch die Auffassung vor, dass Eltern zu belehren und anzuleiten seien (vgl. Speck 1988, S. 365).

Daraus entwickelte sich das Verständnis zu jenem Modell, wo Eltern als Ko-TherapeutInnen (ebd., S. 366), ich möchte dies erweitern mit Ko-Frühförderpersonen, angesehen wurden. Zwar verbesserte sich die Position der Eltern im Gegensatz zum vorherigen Modell, jedoch auch hier ist die Elternrolle eine problematische, denn Eltern sollten sozusagen die Nebenrolle des Ko-Therapierens und Ko-Trainierens, ich erweitere auch hier: die Nebenrolle des Ko-Förderns übernehmen. Die/der TherapeutIn bzw. in unserem Fall die Frühförderperson, war immer noch die/der SpezialistIn. In diesem Modell ging es darum, die elterliche „Kompetenz“ zu erweitern und die Eltern für das Training bzw. die Förderung zu Hause anzuleiten (vgl. ebd., S. 366). Die eigentliche Kompetenz der Eltern, im Sinne ihrer „Mutter und Vater Authentizität“ wie Speck es nennt sowie die Eltern-Kind-Beziehung spielte in diesem Modell keine Rolle bzw. geht überhaupt verloren. Besonders kritische Eltern wehrten sich zwar gegen diese aufgestülpten Rollen. Jedoch bleibt, besonders bei bereits verunsicherten Eltern die Gefahr, dass diese Rollen unhinterfragt angenommen werden (vgl. ebd. S. 367f.).

Dass in diesem Kontext und unter diesem Verständnis vorwiegend von Therapie und nicht von Förderung gesprochen wird ist auffallend und zugleich naheliegend, da in dieser Zeit v. a. noch ein defizitorientiertes und medizinisch-therapeutisch dominierendes Bild des Kindes sowie ein lineares Entwicklungsverständnis vorherrschte.

Das darauf folgende Modell sieht Eltern als Partner an.

„Partnerschaftliche Zusammenarbeit wird als Zusammenwirken von Teilhabern an einer gemeinsamen Aufgabe, als die gegenseitige Ergänzung von unterschiedlichen Sichtweisen und Systemen verstanden. Eltern und Fachleute gehören unterschiedlichen Systemen an, handeln deshalb auch aus unterschiedlichen Ansätzen heraus.“ (ebd., S. 371)

Der partnerschaftliche Ansatz wird von Biewer auch als Kooperationsansatz bezeichnet. (Biewer 2009, S. 204) Pretis spricht in diesem Zusammenhang von einer „Partnerschaftlichkeit als Handlungsauftrag“ [15] (Pretis 2001, S. 29) in der Frühförderung.

Leyendecker stellt ein darauf aufbauendes bzw. weiterentwickeltes - ursprünglich von Jürgen Kühl aufgezeigtes - Systemmodell auf. In diesem stellt die Frühförderperson eine fachkompetente Begleitperson dar (vgl. Kühl 2004, zit. nach Leyendecker 2008, S. 24f.).

In Bezug auf den Perspektivenwechsel von Förderung zu Begleitung folgere ich, dass bereits der Kooperations- und Partnerschaftsansatz den Weg in Richtung einer Familienbegleitung geöffnet hat und diese schließlich durch das Systemmodell verwirklicht werden kann.

„Vernetzung meint die Aufgabe, die Einbettung von Frühförderung in umgebene Systeme wahrzunehmen, und die eigenen fachlichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen.“ (Thrumair/ Naggl 2000, S. 30)

Sie bezieht sich einerseits auf das Kind, seine Familie und deren „informellen“ (Verwandte, Nachbarn, FreundInnen, andere soziale Kontakte) und „formellen“ (Kindergarten, Krippe, Eltern-Kind-Gruppen) Netzwerke, aber auch auf Angebote und Dienste in der Umgebung, die für die Familie von Bedeutung sein könnten. Auf letzteres bezogen ist es Aufgabe der Frühförderung, über Anlaufstellen zu informieren und Kontakte zu vermitteln (vgl. ebd.) sowie das „Engagement der Frühförderstelle für eine Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Ressourcen in der Region, um den Rechten der von ihr betreuten Kinder und Familien (Chancengleichheit, Benachteiligungsverbot) Geltung zu verschaffen.“ (ebd. S. 30)

Protokoll: Marie´s Eintritt und Integration in die Kinderkrippe stand bevor. Die Mutter bat mich um eine Begleitung bei einem ersten Gespräch in der Kinderkrippe.

Die Gesprächsrunde setzte sich zusammen aus der Mutter, der Krippenleiterin, der gruppenführenden Krippenpädagogin, einer Beraterin, einer Kindergarten- und Kinderkrippenkoordination und mir als Frühförderin zusammen. Mitunter ging es in dem Gespräch auch um den weiteren Kindergartenbesuch im Anschluss an die Krippe im darauf folgenden Jahr. Die Koordinatorin formulierte, dass sie es besser fände, wenn Marie in den Integrationskindergarten ginge (dieser ist ca. eine längere Fahrtstrecke pro Strecke vom Wohnort der Familie entfernt), weil sie dort am besten aufgehoben sei. Weiters formulierte sie, dass Marie ohnehin nicht in den Kindergarten im Ort (ebenfalls im Nachbarhaus der Familie) gehen könne, weil da räumlich zu wenig Platz für Marie´s großen Rollstuhl sei und die Gruppe bereits voll wäre. Die Mutter nickte (obwohl sie mir in einem Gespräch in der Vergangenheit erzählt hat, dass sie sich wünscht, dass Marie einmal nebenan in den Kindergarten gehen kann). Ich hielt mich anfangs zurück und wartete, ob Einwände ausgesprochen werden. Schließlich meldete ich mich zu Wort und erklärte, dass Marie das Recht den örtlichen Kindergarten zu besuchen nicht verwehrt werden darf und dass dabei der Rollstuhl kein Argument als Hindernis sein kann. Auf meine Aussage hin wurde das Thema Kindergarten vorläufig vertagt und wieder zu „Kinderkrippen-Themen“ übergegangen.

Es geht hier nicht darum, die anwesenden Pädagoginnen oder die Gemeindebedienstete abzuqualifizieren, sondern um aufzuzeigen, wie schnell die Rechte des Kindes bzw. der Eltern (oft unbewusst) übergangen werden. Marie´s Mutter verhielt sich im gesamten Gespräch eher zurückhaltend und deponierte ihren Wunsch (was ja eigentlich ihr Recht ist) erst nachdem die Frühförderperson ihr dazu den Raum geöffnet bzw. unterstützend zur Seite gestanden ist.

Wie aus dem Protokoll ersichtlich wird, gehört zu dem Bereich auch, dass die Eltern in der Artikulation ihrer Wünsche bei Bedarf durch die Frühförderperson gestärkt und unterstützt werden. Ebenso fällt in die Vernetzung, dass die Frühförderperson einen Überblick darüber gewinnt, wo es Ressourcen im informellen Netzwerk gibt, welche den Eltern Unterstützung und Hilfestellung bieten können. Zur Vernetzungsaufgabe gehört zudem, dass bei Wunsch der Eltern auch Kontakte zu anderen Eltern geschaffen werden, z. B. durch Elternabende im Beisein der Frühförderpersonen, zu bestimmten Themenschwerpunkten oder durch Elterntreffpunkte, wo Eltern unter sich sein können und von Seiten der Frühförderung nur die räumlichen Ressourcen bereitgestellt werden usw. (vgl. ebd. S. 31).

Interdisziplinarität meint, dass „eine fachlich gegebene Arbeitsteilung aufzuheben versucht“ (ebd., S. 28) wird. Auch dieses Grundprinzip ist eine wichtige Säule der Frühförderung und hat sich ebenfalls in seinem Verständnis weiterentwickelt.

„[S]tanden in der Anfangszeit noch die additiven und summativen Aspekte im Vordergrund (´das Kind braucht für seine Entwicklung in den jeweiligen Entwicklungsbereichen der Motorik, Kognition, Emotionalität… die jeweiligen Spezialisten, die sich aber abstimmen müssen`) […] haben sich in jüngerer Zeit durch die ganzheitlichere Betrachtungsweisen […], zum Teil neue Akzente der Kooperation und Arbeitsteilung ergeben (`Ich sehe das und das im Vordergrund, möchte aber gerne deine Einschätzung dazu hören…`).“ (ebd. S. 29)

Damit nicht jede Disziplin Sprichwort gemäß „ihre eigene Suppe kocht“, braucht es interdisziplinäre Arbeit. Diese kann entweder an einer Stelle (wenn dort verschieden ausgebildete Fachkräfte arbeiten) oder im Austausch mit angesiedelten Fachdiensten erfolgen. Denn Einschätzungen und Sichtweisen „können von einer Person oder Fachlichkeit allein nicht seriös geleistet werden“ (ebd.), wie schon im Punkt „Ganzheitlichkeit“ festgestellt wurde. Dazu ist die „Zusammenarbeit im Team, interdisziplinärer Fachaustausch, fallbezogene Absprache, kollegiale Beratung, fachliche Beratung durch Kolleginnen anderer Professionen, Hospitationen und anderes mehr“ (ebd. S. 30) notwendig.

Letzten Endes stellt jedoch die Voraussetzung für alles Genannte die Fähigkeit zum Dialog auch unter den sog. „Fachleuten“ dar (vgl. ebd. S. 28f.).

„Frühförderung ist ein gemeinde- und familiennahes Angebot, das von Frühförderstellen gemacht wird“ (Thurmair/Naggl 2000, S. 13). Dies kann einerseits direkt in regionalen Einrichtungen, andererseits aber auch in Form von Hausbesuchen, sprich „Hausfrühförderung“ oder „mobile Frühförderung“, stattfinden (vgl. ebd.).

Der Begriff „mobil“ findet vorwiegend im pädagogischen Bereich Verwendung und steht in Abgrenzung zum ambulanten Arbeiten, welches hauptsächlich im medizinischen Sektor begrifflich gebraucht wird (vgl. ebd., S. 208f.).

In der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich auf die mobile Frühförderung in Form von Hausbesuchen, da meine eigenen Erfahrungen aus diesem Bereich stammen. Dazu verwende ich den Terminus „mobile Frühförderung und Familienbegleitung“.

Weiterer Grund für die Auswahl der mobilen Form der Frühförderung ist die Begleitung des Kindes und seiner Familie in deren gewohntem Umfeld, nämlich Zuhause in der Familie. Da die Lebenswelt kleiner Kinder die Familie (und erst allmählich hinzukommende befreundete Spielkameraden oder neue Umgebungen wie z. B. der Spielplatz oder die Kindergruppe) darstellt, kommt diese Form dem Prinzip der „Familiennähe“ bzw. „Familienorientierung oder Familienbezogenheit“ (siehe vorhergehendes Kapitel 3.4.2) besonders nahe. Hinzu kommt jener Aspekt, dass keine speziellen Hilfsmittel oder Materialien gebraucht werden, sondern vorhandenen Ressourcen (z. B. Lieblingsmaterialien des Kindes) können in der Familie genützt werden oder ohne großen Aufwand kann wenig mitgebrachtes Spielmaterialien ausreichen (vgl. ebd., S. 209f.).

Unter diesen Bedingungen kann das Wahrnehmen von Terminen außerhalb, die mit erhöhtem Energie und Zeitaufwand und oft als belastend empfundene Fahrt- und Wegstrecken, verbunden sein können, vermieden werden. Zudem kann die mögliche Isolation durch einen künstlichen „Förderraum“ im institutionellen Rahmen ausgeschalten werden. Die aufsuchende Struktur ermöglicht auch Familien, die ein ambulantes Angebot nicht wahrnehmen können, das In-Anspruch-Nehmen der Frühförderung. Aus diesem Grund kann von einer „leichten Erreichbarkeit“ besonders bei der mobile Form gesprochen werden (vgl. ebd., S. 210f.).

Unter den genannten Gesichtspunkten scheint mir die mobil aufsuchende Form der „Frühförderung und Familienbegleitung“, dem in der UN-Konvention geforderten Aspekt der Barrierefreiheit nahe zu kommen.

Ein Gegenargument dazu könnte jedoch sein, dass die mobile Form der Frühförderung und Familienbegleitung dem inklusiven Gedanken insofern nicht entgegenkommen kann, da sie eben gerade direkt in der Familie stattfindet und nicht gemeinsam unter anderen Kindern, wie z. B. im Kindergarten. Jedoch könnte dort das Prinzip der „Familienbezogenheit“ nur bedingt möglich sein bzw. müsste in alternativen Möglichkeiten stattfinden. Ein Beispiel, wie Frühförderung unter Einbezug und Austausch der Eltern in einer Gruppe stattfinden könnte, wird in Kapitel 6.2.3.1, anhand des „SpielRaum´s“ dargestellt.

In Bezug auf die ebenfalls in der UN-Konvention verankerte Forderung nach Recht auf Privatsphäre, ist die Frühförderperson in der mobilen Frühförderung besonders gefordert, jene Sensibilität, Zurückhaltung und Flexibilität aufzubringen, um dieses Recht respektvoll zu wahren. Dies bezieht sich sowohl auf räumliche Verhältnisse als auch auf das, „was die Frühförderin sieht oder hört, Familiengeschichten, Einkommensverhältnisse, religiöse Bindungen, Geschmack, Hygieneverhalten (…).“ (ebd., S. 220)

Thurmair und Naggl sprechen von erschwerten Bedingungen der mobilen Dienste, da sich diese in einem Spannungsverhältnis befinden. Einerseits ist die Frühförderperson Gast in der Familie und andererseits ist sie da um zu arbeiten und um einen Auftrag zu erfüllen. Nach ihnen kann sie beiden Rollen nicht gänzlich gerecht werden, weshalb es einer steten Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses bedarf (vgl. ebd., S. 215ff.).

Der Ablauf der Frühförderung und Familienbegleitung wird nach drei groben Punkten eingeteilt, die in diesem Kapitel überblicksmäßig dargestellt werden, sodass die Lesenden Vorstellungen vom konkret ablaufenden Arbeitsprozess entwickeln können. In meinen Ausführungen lehne ich mich wiederum an die AutorInnen Thurmair und Naggl, da deren Beschreibung im Wesentlichen auf die meisten Konzepte der Frühförderung angewendet werden kann.[16]

In der Eingangsphase steht der erste Kontakt zwischen Frühförderstelle und Familie im Zentrum. Diese Phase hat die Funktion der Orientierung und Information einerseits für die Eltern, andererseits auch für die Frühförderstelle. Eltern können beispielsweise Näheres in Bezug auf das Angebot, seine Struktur, Ablauf und Ziele erfahren. Dadurch können sie beurteilen, ob das Angebot für sie als Familie passend ist. Die Frühförderstelle kann sich am Kind und der neuen Familie orientieren, Anliegen und Erwartungen der Eltern erfahren und einschätzen, ob das Angebot entsprechen kann. Entscheiden sich die Eltern für das Angebot, kommt es im weiteren Verlauf zu einem Erst- und Anamnesegespräch mit der entsprechenden Frühförderperson, welches für beide die Basis der Zusammenarbeit darstellt. Im Weiteren kommt es zur Entwicklungsdiagnostik, worauf Schwerpunkte der Förderung erarbeitet werden. Dies wird von verschiedenen Frühförderstellen unterschiedlich gehandhabt. Entweder direkt an der Stelle mit den zuständigen Fachpersonen oder mit Hilfe von psychologischen, medizinischen, neurologischen Befunden, die Eltern mitbringen oder einholen. Die Eingangsphase wird schließlich mit einem Arbeitsbündnis abgeschlossen, welches gemeinsame Vereinbarungen in Bezug auf inhaltliche Schwerpunkte und formelle Rahmenbedingungen der Förderung beinhaltet (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 36f.).

Die Zeit der Phase der Förderung beschreiben Thrumair/Naggl folgendermaßen:

„In der Zeit der Förderung oder Therapie steht im Vordergrund, dem Kind entsprechend den vereinbarten Schwerpunkten therapeutische, psychologische oder pädagogische Unterstützung bei seiner Entwicklung zu geben, die Eltern fachlich zu beraten, und sie auch zu begleiten. Die Förderung steht in der Verantwortung einer bestimmten Person, der Frühförderin oder Therapeutin. Sie gestaltet diesen Prozess auf der Grundlage eines interdisziplinär abgestimmten und mit den Eltern auch vereinbarten Förderplans. Im Verlauf der Frühförderung bilanziert sie regelmäßig den Verlauf mit den Eltern, und bespricht das weitere Vorgehen. Bei besonderen Anlässen hält sie inne, und bespricht die auftretenden Fragen mit den Eltern.“ (ebd., S. 37)

Diesen Ausführungen blicke ich insofern kritisch entgegen, weil sie den Fokus stark auf das Handeln nach Schwerpunkten und Zielformulierungen ausrichten und dadurch die Notwendigkeit des Förderns zum Ausdruck bringen. Zudem erwecken die Ausführungen den Eindruck, dass die Frühförderperson zwar in Kommunikation und Austausch mit den Eltern steht, aber dennoch sie die „Ton-angebende-Stimme“ im Förderprozess darstellt. An dieser Stelle möchte ich auf das Kapitel 6.1.4 verweisen, wo ausführlich auf die Förderdiagnostik, den Förderplan und die Förderziele eingegangen und kritisch beleuchtet wird.

Wenn jedoch anstelle des Fördergedankens die Begleitung in dieser Phase im Mittelpunkt steht, dann können Angebote vom Kind aufgegriffen werden. In den regelmäßigen Elterngesprächen besteht dann die Möglichkeit die gemeinsamen Beobachtungen auszutauschen. Ausführlicher wird auf die Begleitung des Kindes in seiner Entwicklung und die Begleitung der Eltern in Kapitel 6.2 eingegangen.

In der Abschlussphase kommt es zum Prozess der Beendigung der Frühförderung mit dem Kind und der Zusammenarbeit mit den Eltern. Hier wird die Förderung mit dem Kind abgerundet, eventuelle Übergänge (z. B. Schuleintritt, neues Angebot) werden begleitet und der Verlauf wird gemeinsam mit den Eltern in einem Gespräch reflektiert bis es zum Abschied-Nehmen in den letzten Frühförder-Stunden kommt (vgl. ebd., S. 38).

[4] Die ursprüngliche Hypothese zur kindlichen Entwicklung basierte auf der Vorstellung von Reifung. Demnach geschieht Entwicklung aufgrund stattfindender innerlich-organischer Prozesse (vgl. Steinebach 1992, S. 51f.).

[5] Auf die Beobachtungen der Tierexperimente u. a. durch Konrad Lorenz und seinen Beobachtungen von Graugänsen (1963) wurde das Vorhandensein von „sensiblen Phasen“ der Entwicklung geschlossen. Es wurde von einer besonderen Bereitschaft für die Aufnahme äußerlicher Erfahrungen in diesen Phasen ausgegangen. Aus diesem Grunde war das Augenmerk v. a. auf die frühe Kindheit gelegt. Dadurch gewann Förderung der kindlichen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Außerdem wurde erkannt, dass auch die soziale Umwelt die kindliche Entwicklung beeinflusst (vgl. ebd., S. 51f.).

[6] Diese gehen zurück auf „Thorndike (1911), Guthrie (1935) und Skinner (etwa 1938) […]. Entwicklung galt nun, Anfang der 60er Jahre, als das Ergebnis eines Lernens durch spezifische Erfahrungen.“ (Steinebach 1992, S. 53)

In Lerntheorien besteht die Annahme, dass durch Reiz-Reaktions-Ketten bestimmte Verhaltensweisen erlernt werden (vgl. ebd.).

[7] In diesen Ansätzen wird das Kind als aktiv handelnd angesehen. „So spielen nach Bandura (1965) Aufmerksamkeit, Interesse oder kognitive Kompetenzen eine Rolle, wenn es um die Übernahme umfassender Verhaltensweisen durch Beobachtung geht.“ (ebd., S. 55)

Aus dieser Sichtweise entwickelt sich die Annahme, dass das sich zu entwickelnde Kind seine Entwicklung mitbestimmt. Die Bewältigung neuer Aufgaben, Krisen oder kritischer Lebensereignisse spielen bei dieser Annahme eine wichtige Rolle (vgl. ebd., S. 54f.). „Prinzipiell finden sich diese Annahmen wieder in den Theorien zur kognitiven Entwicklung nach Piaget (1973), zur Persönlichkeitsentwicklung nach Havighurst (1972), Rogers (1959/1987, vgl. Steinebach 1989) oder etwa zur Handlungssteuerung nach Miller (Miller/Galanter/Pribram 1968).“ (ebd., S. 55)

[8] Nun wurde davon ausgegangen, dass eine ansprechende Umwelt die Entwicklung des Kindes unterstützen konnte (vgl. Steinebach 1992, S. 56). „Der entscheidende Schritt zu einer differenzierten Beschreibung von Mensch-Umwelt-Beziehungen wurde von Bronfenbrenner (1978; 1981; 1989) entwickelt.“ (ebd., S. 57)

[9] Ausführlich zur familienbezogenen Frühförderung siehe: Steinebach, Christoph (1995) Familienentwicklung in der Frühförderung. Die Sicht der Mütter. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

[10] Das Konzept „Autopoiese“ von Maturana und Varela (1987) wurde als zentrales Konzept in den Systemtheorien angesehen (vgl. ebd., S. 60). Weitere Ausführungen zur Systemtheorie siehe Kapitel 5.2.4.

[11] Hier wird deshalb ausschließlich die weibliche Form genannt, da in unserem Team keine Frühförderer tätig waren.

[12] An dieser Stelle werden wiederum „nur“ die Therapeutinnen genannt, da kein männlicher Therapeut anwesend war, bzw. zu dieser Zeit mit Simon arbeitete.

[13] Eine „zum Stand der Bürger gehörig[en]“ (Müller 1985, S. 164) Familie.

[14] Im Bedeutungswörterbuch Duden wird Familie als „Gemeinschaft von Eltern [Erziehungsverantwortlichen, J. Ö.] und Kindern“ (ebd., S. 247f.) beschrieben. Somit steht offen, ob die Eltern verheiratet oder nicht (mehr) verheiratet sind, ob die Eltern im gemeinsamen oder in getrennten Haushalten wohnen. Es bleibt auch offen, ob von hetero-oder gleichgeschlechtlichen Elternteilen, oder von Patchwork-Familien gesprochen wird.

Das „Pädagogische Lexikon“ spricht im Jahr 1970 noch von einer „unvollständigen Familie“ wenn nur ein Elternteil vorhanden ist, sei es aufgrund von einer vorübergehenden oder dauerhaften Trennung der Eltern, Scheidung der Eltern oder verursacht durch den Tod eines Elternteils (vgl. Horney et. al. 1970, S. 862). Frühförderung hingegen sieht auch einen Elternteil mit dem Kind als eine Familie an, die sie begleitet.

In einer weiter gefassten Definition wird „Familie“ „als Gruppe aller verwandtschaftlich zusammengehörenden Personen“ (Müller 1985, S. 248) beschrieben. Für die Frühförderung scheint hauptsächlich die erst genannte enger gefasste Definition relevant. Die letzte genannte weitere Definition von „Familie“ wird dann bedeutsam, wenn beispielsweise auch Großeltern etc. mit einbezogen werden.

Helmwart Hierdeis definiert Familie auf deren Bedeutung für die Erziehungswissenschaft: „Für die Erziehungswissenschaft ist die Familie vor allem als der soziale Ort von Bedeutung, an dem die nachwachsende Generation „psychosozial erwachsen“ (Mollenhauer 1989, S. 605 zit. nach Hierdeis 1997, S. 661) werden kann und an dem die Erwachsenen ihre pädagogischen Funktionen – integriert in ihre sonstigen Lebensaufgaben und –perspektiven – in angemessener Weise erfüllen können.“ (Hierdeis 1997, S. 661)

[15] Ausführlich dazu in: Pretis, Manfred (2001): Frühförderung planen, durchführen, evaluieren. München: Ernst Reinhardt Verlag. S. 29-35.

[16] Zur weiteren Vertiefung beschreibt Pretis (2001) den Ablaufprozess der Frühförderung, eingeteilt in die Eingangsphase, die Phase der Förderdiagnostik, die Förderphase und die Phase der Reflexion und des Abschlusses besonders ausführlich in seinem Buch „Frühförderung planen, durchführen, evaluieren“ (siehe Literaturverzeichnis).

Inhaltsverzeichnis

„Es gibt keine mehr oder weniger eindeutige Definition von Behinderung. Die Auffassung von Behinderung hängt immer von theoretischen und praktischen/handlungsrelevanten Auffassungen und Herangehensweisen ab.“ (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 15)

So möchte ich im Folgenden auf drei Definitionen eingehen, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Dazu werden die Definition der WHO und der UN-Konvention in Kurzform dargestellt und im Weiteren wird auf die Definition von Behinderung aus psychoanalytischer Sicht genauer eingegangen. Diese halte ich für sehr aufschlussreich und wichtig für die eigene Auseinandersetzung der Frühförderperson in ihrer Arbeit mit dem Kind und der Familie. Dadurch sind Interaktionsdynamiken möglicherweise besser zu verstehen und einzuordnen.

„Im Einführungstext der ICF [Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, J. Ö.] heißt es, das Dokument habe sich fortentwickelt von einer Klassifikation der Krankheitsfolgen zur Klassifikation der Komponenten von Gesundheit.“ (DIMIDI/WHO 2005, S. 5 zit. nach Biewer 2009, S. 63)

Diesen Ansatz hat Adriano Milani Comparetti bereits vor mehr als 30[17] Jahren verfolgt, indem er für eine von der Krankheit entfernende hin zu einer gesundheitsorientierten Medizin plädierte (vgl. Aly, von Lüpke 1986, S. 13).

Verwendet und unterscheidet die WHO (Weltgesundheits-Organisation) in der ICF im Jahr 1980 noch die Begrifflichkeiten Schädigung (impairment), Beeinträchtigung und Leistungsminderung (disability) sowie Benachteiligung und Behinderung (handicap), so ersetzt und verändert die überarbeitete Version von 2001 (Waldschmidt 2005, S. 15) bzw. 2003 (Schönwiese 2011/12, S. 46) diese in ein Wechselwirkungsverhältnis von Körperfunktionen und –strukturen (impairment[18]), Aktivitäten (activity) der Personen und deren soziale und gesellschaftliche Partizipation (partizipation). Daraus geht hervor, dass sich das Verständnis von Behinderung von einem linearen Ansatz, wo zwar soziale Zusammenhänge mit einbezogen wurden, aber dennoch die medizinischen Aspekte dominierten, in ein interaktives Modell, verändert hat. Das neue Modell inkludiert umwelt/feld- und personenbezogene Faktoren (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 45ff., Waldschmidt 2005, S. 15f.).

Zusammenfassend kann Behinderung nach Auffassung der ICF als „das Ergebnis der negativen Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren auf ihre funktionale Gesundheit“ (Schuntermann 2007, S. 34 zit. nach Biewer 2009, S. 63) definiert werden.

Jedoch sind bei der Analyse der ICF in Bezug auf ihre praktische Umsetzung der Klassifizierung kritische Gesichtspunkte zu erkennen: Schönwiese folgert, dass bei manchen Items zur Klassifizierung ein lineares Verständnis von Entwicklung überwiegt und daher die ganzheitliche Betrachtung zu kurz kommt (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 46).

Auch Waldschmidt argumentiert kritisch, dass es zwar zu einem Abwenden der medizinischen Normorientierung, aber dennoch zu einem Festhalten an der Norm und damit zu einer „flexiblen Normalisierung“ (Waldschmidt) im Kontext Behinderung kommt. (vgl. Waldschmidt 2003, S. 97 zit. nach Schönwiese 2011/12, S. 58)

Daraus ergibt sich für mich die Schlussfolgerung, dass die ICF mit ihrer neuen Sichtweise einen wichtigen Wandel eingeleitet hat, welcher nicht abgeschlossen ist und einer Weiterentwicklung bedarf. In Bezug auf Frühförderung lässt sich ableiten, dass Sichtweisen nicht zweifelsohne übernommen werden, sondern die Analyse von Sichtweisen stets erforderlich ist, um kritische Punkte erkennen und an diesen arbeiten zu können.

Auch die UN-Konvention bleibt nicht starr, denn laut ihrer Sichtweise bzw. Definition wird Behinderung nicht aus dem medizinischen und personenzentrierten Blickwinkel betrachtet, sondern be-hindert werden jene

„(…) Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Artikel 1 CRPD, zit. nach Schulze 2011, S. 16) angesehen.

Auch hier kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass Behinderung nichts von vornherein Gegebenes ist. Die Vorstellung des „Behindert-Werdens“ drückt auch die psychoanalytische Sichtweise von Behinderung aus.

Johannes Elbert und Dietmut Niedecken beschreiben den Begriff „Geistige Behinderung“ aus psychoanalytischer Sicht. Diese Ausführungen möchte ich aufgreifen, da sie mir auch im Zusammenhang mit dem allgemeinen Begriff Behinderung in der „Frühförderung und Familienbegleitung“ einleuchtend erscheinen.

Elbert beschreibt „Geistige Behinderung“ als etwas von der gesellschaftlichen Norm- Auffassung Abweichendes. Und was als Norm gilt, wird von Medizin, Psychiatrie und Sonderpädagogik bestimmt und verankert sich in den Köpfen der sog. ExpertInnen dieser Fachrichtungen, welche diese Normen bzw. Abweichungen feststellen. Aber auch in der Gesellschaft, die diese Normen im Laufe der Geschichte verinnerlicht hat. Mit der Diagnose wird dem Menschen, in unserem Fall dem nicht nach der Norm entsprechenden Kind, quasi ein „Stempel“ für die weitere Behandlung aufgedrückt. Mit Be-Handlung ist hier aber nicht allein die medizinische, psychiatrische oder sonderpädagogische Behandlung gemeint, sondern v. a. die sozialen Be-Handlungen. Darunter sind Bewertungen und Reaktionen auf die Norm-Abweichungen zu verstehen. Wenn diese als Schwächen und Defekte angesehen werden und die darauffolgenden Reaktionen Abwertung, Ablehnung, Aussonderung und Sonderbehandlungen darstellen, dann wird Behinderung erzeugt und wir können von „Behindert-Machen“ und „Behindert-Werden“ sprechen. Elbert spricht im Zuge dessen von einer „Formierung von geistiger Behinderung“ (Elbert 1982), im Speziellen hergestellt durch die genannten Handlungsfelder (vgl. Elbert 1982, S. 3ff.).

Weiters bringt er in seinem Artikel deutlich zum Ausdruck, dass Sichtweisen, Modelle, Ansätze und Theorien den Menschen nie ganz, sondern immer nur aus deren Blick betrachten und beschreiben und deshalb nicht den Menschen als Ganzes sehen. Aus diesem Grunde ist eine Hinterfragung pädagogischer Theorien, deren Grundannahmen, Auffassungen und damit verbundenen Wechselwirkungen wichtig und nötig (vgl. ebd., S. 3f.).

Auch Niedecken geht in ihren Ausführungen ihres Buches „Namenlos“ in die von Elbert aufgezeigte Denkrichtung. Sie schreibt jenen zwei Extremen, die vom lähmenden, aussichtslosen Abgeschlossen-Sein in Anstaltswesen (Sondereinrichtungen, Heime…) bis hin zum Förderenthusiasmus in Früherkennungs- und Frühförderungsinstitutionen reichen, institutionalisierende Funktionen zu. Die beiden Extreme hängen insofern zusammen, als dass durch größte Bestrebungen, mit neuestem Material, fantasievollen Angeboten und möglichst früher Förderung versucht wird, die Kinder doch in den Bereich der sog. Normalität zu bringen, um nicht im Anstaltswesen, sprich dem vorgestellten Ende des Ausgesondert- und Totgeschwiegen-Werdens, zu enden. Gefühle „von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, von fördernder Allmacht und verwahrender Ohnmacht“ (Niedecken 2003, S. 17) hängen somit näher zusammen, als es eigentlich den Anschein macht (vgl. Niedecken 2003, S. 16f.).

Wenn Niedecken den Begriff „Institution“ verwendet, bezieht sie sich dabei auf die Psychoanalytikerin Maud Mannoni, die darunter hierarchische Interaktionsstrukturen versteht, die zu festen Regelsystemen geworden sind. Diese stellen sich zwar anscheinend mehr als naturgegeben dar, sind aber v. a. wegen ihrer interaktiven Bedeutung von Gewichtigkeit (vgl. Mannoni 1972, S. 10 zit. nach Niedecken 2001, S. 17).

So gesehen ist es auch nach Niedecken nicht ein „Geistigbehindert-Sein“ aufgrund organischer oder genetischer Ursachen, sondern ein „Geistigbehindert-Werden“, aufgrund von Abschiebungen, Ängsten, Abgrenzungen und Zuschreibungen (vgl. Niedecken 2003, S. 18).

Auch Adriano Milani Comparetti (siehe Kapitel 6.1.2) beschreibt die aufgezeigten Mechanismen in ähnlicher Weise, denn Therapie und Förderung sind nach ihm keine „heilende Macht“, sondern der „Versuch, Normalität zu fördern“ (Milani Comparetti 1985, zit. nach Straßburg 1995, S. 76). Er äußerte Kritik gegenüber Organisationen der Behindertenbetreuungen und gegen Behinderteneinrichtungen und ist der Meinung, dass „Behinderung“ dazu benützt wird um Berufsgruppen zu rechtfertigen (vgl. ebd., S. 77).

Niedecken geht in ihrem Denken noch weiter, indem sie zurück in die Zeit des Nationalsozialismus geht, wo Menschen mit Lernschwierigkeiten in Gaskammern getötet wurden, weil sie nach dem damaligen Verständnis keine Daseinsberechtigung hatten. Sie spricht in diesem Zusammenhang von „Fantasmen“[19], die unsere heutige Haltung gegenüber dem „Geistigbehindertsein“ immer noch bestimmen. In diesen Fantasmen herrschen unterschwellig immer noch Tötungsgedanken des Nationalsozialismus mit, wenn es um Abschiebung, Aussonderung und Besonderung von Menschen mit Lernschwierigkeiten geht. Niedecken spricht dabei von „Seelenmord“ (Niedecken 2003, S. 19), vom „Todesurteil der Gesellschaft“ (ebd., S. 40) und vom „gesellschaftlichen Mordauftrag“ (ebd. S. 47) (vgl. Niedecken 2003, S. 19ff.).

Der Institution „Geistigbehindertsein“ kommt auch noch eine zweite Funktion zu, nämlich dass wir Wahrnehmungen und Verhaltensweisen, welche wir selbst nicht mehr zulassen und ausleben dürfen (z. B. Triebe, Sehnsüchte), bei anderen als Störung bezeichnen, wenn diese zugelassen und gezeigt werden (vgl. ebd., S. 22).

Wenn Frühförderung, wie in Kapitel 3.3 und 3.4 aufgezeigt, ihre Prinzipien und Ziele an den unmittelbaren Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten scheint und in der möglichst frühzeitigen Förderung Präventionsmaßnahmen postuliert und danach vorgeht, dass Kinder durch das Setzen von gezielten Maßnahmen möglichst an die „normale“ Entwicklung herangebracht werden, dann handelt Frühförderung zum Zweck der späteren Nützlichkeit und Selbstständigkeit des Kindes und nach Ansicht Niedecken´s zugunsten von staatlichen Interessen. Denn nach ihr hat Frühförderung in ihren negativen Extremen genau diese Daseinsberechtigung. Kind, Eltern und Frühförderperson werden dadurch zu „Beauftragten des Staates“ (vgl. ebd., S. 142).

Protokoll: In den ersten Wochen in denen ich Ines im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ kennenlerne, schließe ich ihre Zurückhaltung und Angepasstheit auf die anfängliche Schüchternheit, da ich noch eine fremde Person für sie bin. Die anfänglichen aber auch die fortlaufenden Frühförderstunden mit Ines verlaufen immer (nach meiner damaligen Vorstellung) „wie am Schnürchen“ ab. Ines macht bei jedem Spiel mit, nimmt jeden Impuls von mir auf, verweigert sich nie und erntet von mir viel Lob und Anerkennung. Dennoch scheinen die Frühfördereinheiten für uns beide nicht wirklich beglückend. Erst mit der Zeit bemerke ich, dass Ines nur selten laut lacht und ihre Spontanität, Neugierde und Freude irgendwie gedrosselt zu sein scheinen.

Durch Gespräche mit der Mutter erfahre ich, dass Ines im Alltag ein, laut Mutter, „problemloses“, braves und „leicht zu führendes Kind sei“. Mein Unbehagen weitet sich im Lauf weiterer Frühförderstunden immer mehr aus und ich verspüre zunehmend den Wunsch, dass Ines sich endlich dazu entscheidet „Nein“ zu sagen, etwas zu verweigern, einmal nicht mitmacht und nicht mehr angepasst ist.

Ich war in meinem anfänglichen Loben und Anerkennen im Sog des auf Leistung und Normen getrimmten Denkens und im Sinne Niedeckens wohl auch „indirekte Handlangerin des Staates“. In diesen Momenten rückte Ines in ihrem Kindsein für mich in den Hintergrund und ich bestätigte durch mein Loben und Anerkennen ihr angepasstes Verhalten und verstärke dadurch ihre „Diagnose der Entwicklungsverzögerung“.

Wie Frühförderung und Familienbegleitung nicht in dem beschriebenen negativen Sinne, sondern in eine entgegengesetzte Richtung arbeiten bzw. wirken kann, wird ebenfalls in Kapitel 6.2 aufgezeigt.

[17] Die Auflösung des Rehabilitationszentrums (siehe auch Kapitel 5.2.1) erfolgte in den Jahren 1968 bis 1980. Bereits im Jahre 1979 sprach sich Milani Comparetti in der Öffentlichkeit kritisch gegenüber der stationären Einrichtung aus und verbalisierte sein Umdenken (vgl. Janssen 1986, S. 11).

[18] „Mittlerweile werden die Begriffe ´Schädigung´ und ´Beeinträchtigun´ bzw. ´Funktionsstörung´ als ´impairment´ zusammengefasst.“ (Waldschmidt 2005, S. 28)

[19] Niedecken verwendet in der 4. Auflage des Buches „Namenlos. Geistig Behinderte verstehen“ die Schreibweise „Fantasma (Mehrzahl: Fantasmen)“. Da ich den Begriff im Sinne Niedeckens gebrauche, schließe ich mich ihrer Schreibweise an.

Das Wörterbuch Duden schreibt die Synonyme „Sinnestäuschung“, „Trugbild“ dem Begriff „Phantasma“ (anerkannte Schreibweise) zu (vgl. Bibliographisches Institut GmbH 2013).

Inhaltsverzeichnis

- 5.1 Das lineare Entwicklungsverständnis in der „Frühförderung und Familienbegleitung“

-

5.2 Das nicht-lineare Entwicklungsverständnis in

der „Frühförderung und Familienbegleitung“

- 5.2.1 Zur Person Adriano Milano Comparetti und seinen Errungenschaften in Italien

- 5.2.2 Zum Begriff Dialog

- 5.2.3 „Entwicklungsförderung im Dialog“ nach Adriano Milani Comparetti

- 5.2.4 Exkurs: Entwicklung im Dialog mit Natur und Umwelt: Ein Überblick zum Entwicklungsbegriff in der Systemtheorie und Chaostheorie

- 5.2.5 Weitere ausgewählte Konzepte, die ein nicht-lineares bzw. dialogisches Entwicklungsverständnis verfolgen

- 5.2.6 Die frühe Entwicklung des Kindes und die Bedeutung der Eltern (Mutter) - Kind - Interaktion aus psychoanalytischer Sicht

- 5.3 Folgerungen für die Entwicklungseinschätzung: Die mehrdimensionale Entwicklungsbeschreibung oder das Aufzeigen von Prognosen statt Diagnosen

Verständnisse von Entwicklung stehen in engem Zusammenhang mit Auffassungen von Behinderung. Dennoch werden sie aufgrund der gewählten Fragestellung dieser Arbeit eigenständig behandelt, da dadurch eine genauere Beantwortung ermöglicht wird.

Je nach Verständnis und Auffassung des Begriffs „Entwicklung“ folgt wie bei der Auffassung von „Behinderung“ auch eine dementsprechende Haltung und Einstellung der Frühförderperson verbunden mit Handlungsweisen und Ansätzen in der Arbeit mit dem Kind und dessen Familie.

Je nach Bild vom Menschen hält sich auch die Frühförderperson an die entsprechenden Theorien von Entwicklung, die sich im Laufe der Zeit veränderten.

Im Folgenden werden die zwei konträren Auffassungen, wie sie in Ansätzen bereits in Kapitel 3 zum Ausdruck kamen, genauer dargestellt. Anschließend wird auf das Verständnis von Entwicklung aus psychoanalytischer Sicht eingegangen, da es eine Ergänzung zum „Behinderungs-Begriff“, der ebenfalls aus diesem Blickwinkel näher betrachtet wurde, darstellt.

Unter einem linearen Entwicklungsverständnis wird Entwicklung als in definierten, aufeinander ab folgenden Stufen verstanden. Der Entwicklungsverlauf stellt einen vorgegebenen Weg dar, welcher von rechts nach links und von unten nach oben zu verlaufen hat. Abweichungen, Rückwärtsschritte oder Pausen werden als krankhaft, nicht „normal“ angesehen und negativ bewertet. Die Vorstellung eines defizitären Kindes dominiert. Bewertungen und Vergleiche mittels genormten Entwicklungstabellen[20], Kategorisierungen[21] und medizinischen Klassifizierungen (z. B. ICD-10[22] und DSM-IV[23]) herrschen vor. Das Kind wird mit Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen der Erwachsenen z. B. von Eltern, Frühförderpersonen, TherapeutInnen, ÄrztInnen usw. konfrontiert, Ziele werden festgesetzt und zur Erreichung dessen darauf hingearbeitet. Das Kind wird gefördert und hat zu entsprechen (vgl. Roser 1998b, S. 170).

Dieses Verständnis herrscht vor allem in der traditionellen Heil- und Sonderpädagogik seit dem frühen 19. Jhd. und gründet in einer medizinisch-psychiatrischen Sicht von Behinderung und des menschlichen Entwicklungsprozesses, welches den Fokus auf die einzelne Person legt und das soziale Umfeld und die Lebensgeschichte des Menschen nicht mit einbezieht (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 19, Biewer 2009, S. 19).

Die bereits oben erwähnten sonderpädagogischen Kategorien waren Folgen der Strukturierung des Sonderschulwesens in Deutschland. Lehrbücher und Grundlagenwerke der Sonderpädagogik gliederten sich in diese auf (vgl. Biewer 2009, S. 42f.), beispielsweise auch Karl Josef Klauer in „Grundriß der Sonderpädagogik“ aus dem Jahr 1973[24]. Klauer formuliert in einem Einführungsartikel eines Grundlagenbuches:

„Die Sonderpädagogik widmet sich Kindern und Jugendlichen, die in besonderer Weise auffällig sind und deshalb der besonderen Hilfe bedürfen. Ob es sich nun um irgendwie behinderte oder talentierte junge Menschen handelt oder ob es um Verhaltensauffällige geht, sie alle bedürfen spezieller Hilfe und Unterstützung.“ (Klauer 1992, S. 12f.)

Daraus resultiert die damalige Einstellung, der Notwendigkeit von Sonderbehandlungen und Sonderförderungen für alle jene Kinder (und Jugendliche), die sich nicht nach der vorgegebenen „Norm“ entwickeln. Weiters geht aus dieser Literatur die Unterteilung in verschiedene Schweregrade der Behinderung bzw. „behinderten Entwicklung“[25] hervor, die wiederum nach unterschiedlichen pädagogischen Konsequenzen zu fördern seien (vgl. ebd., S. 15).

So wird auch Frühförderung, wie bereits in Kapitel 3.1 und 3.2 erwähnt, seit ihren Anfängen in den 70er Jahren bis heute in „Frühförderung für blinde und sehbehinderte und gehörlose und hörbeeinträchtigte Kinder“ sowie die „allgemeine Frühförderung“ differenziert. Dadurch scheint in diesem Zusammenhang die frühere Einstellung in Bezug auf Kategorisierungen, auch heute noch fortlaufend gültig zu sein.

In Bezug dazu möchte ich noch einmal auf Johannes Elbert eingehen, welcher sehr deutlich gegen sonderpädagogische Theorien argumentiert, da diese besonders durch ihre Kategorienbildung segregierende Wirkung erzeugen (vgl. Elbert 1982, S. 2).

Wenn Elbert von „sonderpädagogischer Beziehung“ (ebd., S. 16) spricht, so beschreibt er damit das gegenseitige „Fremdbleiben“ in der Beziehung zwischen Kind und PädagogIn (vgl. ebd., S. 16). Dies kann v. a. auch dann auf die Frühförderung ausgelegt werden, wenn sich die Frühförderperson vorwiegend an Entwicklungstabellen, Raster und Einordnungen hält, die kindliche Entwicklung daran beurteilt und Fördermaßnahmen unter Anleitungen setzt.

Unter solch genannten Werken (z. B. Kiphard, Strassmeier, Ohlmeier – siehe Fußzeile 20) entsteht die Gefahr, dass bei der Frühförderperson sowie auch den Eltern der „ärztliche Blick“ [26], ich möchte in Anlehnung an Foucault diesen auch als „therapeutischen Blick“ oder „Förderblick“ nennen, Überhand gewinnt. (vgl. ebd., S. 21) Wie derartig ausgerichtete Sichtweisen der fachlich tätigen Personen den Blick auf das „wirkliche Kind“ verschleiern können, zeigen folgende Karikaturen von Gidoni und Landi in den Abbildungen 1-4 (vgl. Gidoni/Landi 1990, S. 79-82).

Diese spezifischen Blickrichtungen hätten wiederum Auswirkungen auf die weitere familiäre Sozialisation (vgl. Schönwiese 2011, S. 21) sowie nach Elbert in Anlehnung an Winnicott auch auf die Produktion eines „behinderten Selbst“ [27] bzw. „geistigbehinderten Selbst.“ [28] (Elbert 1982, S.4, 21)