Integrative Unterrichtsgestaltung im Spiegel von Theorie und Alltagspraxis am Beispiel der ersten Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, eingereicht bei a.o. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck, Innsbruck, März 2002. Zurück zur Indexseite

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Ein zentrales Element der Unterrichtsgestaltung in den Pionierklassen war der Klassenrat oder ganz einfach der Sitzkreis, der an den Standorten mit klarer Orientierung zur Schülerzentriertheit umso mehr Bedeutung hatte.

Der Klassenrat oder auch die Klassenversammlung ist historisch gesehen ein Element der Freinet-Pädagogik. (Vgl. Zehrfeld 1977) In Freinet-Klassen hatte die Klassenversammlung zweifache Funktion: zum einen das Besprechen von Unterrichtsinhalten, zum anderen das Regeln des Zusammenlebens, also den Bereich des sozialen Lernens.

Zentrales Anliegen in der Freinet-Pädagogik war es, den Schülern im Bereich der Unterrichtsinhalte die Möglichkeit der Mitbestimmung zu geben, jedoch auch die Begrenzung durch Lehrpläne und gesellschaftliche Vorgaben zu erkennen. Dadurch sollten die Schüler erfahren, dass es nötig sein kann, bewusst Forderungen zu erfüllen, die gegebenenfalls gegen ihre individuellen Bedürfnisse verstoßen und durch nichts weiter gerechtfertigt werden können als durch die Tatsache, dass man bestimmte Forderungen erfüllen muss, wenn man bestimmte Berechtigungen im Sinne von Abschlüssen erwerben will, die Zugang zu bestimmten Berufsausbildungen ermöglichen.

Im Bereich des sozialen Lernens wurden Gruppenverantwortliche - »responsables de groupe« - gewählt (Zehrfeld 1977, 47), deren Aufgabe es war, auf arbeitshinderndes bzw. -förderndes Verhalten zu achten bzw. einzuwirken, wenn sich die Gruppe nicht selbst regulieren kann. Erst danach sollte der Lehrer zur Hilfe geholt oder die Schwierigkeiten im Klassenrat besprochen werden. Jedes Gruppenmitglied sollte innerhalb eines Jahres einmal diese Position bekleiden und für eine gewisse Zeit in der Rolle des Gruppenverantwortlichen erfahren, wie es ist, wenn man nicht nur die unmittelbar eigenen Interessen verfolgen kann, sondern Verantwortung für eine Gruppe übernehmen muss. Viele Elemente, die dem Einüben demokratischen Verhaltens dienen, die gelebte polis (von Hentig, 1993) wären, werden im Konzept des Werkstattunterrichts heute weitergeführt und erweitert. (Vgl. Reichen 1991)

Diese bewusst politische Form der polis, die die Schule und die Klasse als Gemeinwesen im Kleinen versteht, konnte ich nur in Ansätzen und vorwiegend an einem Standort beobachten. Dennoch wird der Klassenrat/Sitzkreis von den Lehrern als wichtige Organisationsform mit einer Vielfalt von unterschiedlichen Aufgaben angesehen.

Themen und Aufgaben, die im Klassenrat/Sitzkreis bearbeitet werden:

(vgl. Grass 1995)

-

Persönliches: Gerade in den ersten Klassen ist es wichtig, ein Forum zu schaffen, in welchem Kinder persönliche Erlebnisse, aber auch Fragen, Wünsche u.ä. einbringen können.

-

Reflexion der selbstverantworteten Arbeit: Die Reflexion diente zum einen als Feedback für LehrerInnen, sollte aber auch dazu führen, dass SchülerInnen die eigenen Arbeitshaltungen reflektieren, Stärken und Schwächen sehen und akzeptieren lernen (zunächst mit Betonung der Stärken und Ressourcenorientierung), sollte zu bewussten Entscheidungen und längerfristigen Planungen bezüglich der zu bearbeitenden Themen führen. Selbststeuerung muss eingeübt werden, kann nicht als Voraussetzung für offenes Lernen angenommen werden, muss immer wieder hergestellt werden. Ziel dieser Reflexionsphasen wäre die Stärkung der Persönlichkeit verbunden mit der Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung.

-

Präsentation von Arbeiten: Der Sitzkreis wurde immer wieder zur Präsentation von unterschiedlichsten Projekten, Projektzwischenberichten, Gruppenarbeiten, Referaten, Buchvorstellungen usw. verwendet. Das Präsentieren und alle damit verbundenen Teilfähigkeiten, wie das Sprechen vor einer Gruppe, das Visualisieren von Inhalten, das klare Zusammenfassen von Inhalten, wurde von einzelnen Teams als wichtige Schlüsselqualifikation angesehen. Mit der Präsentation wurden vor allem in höheren Stufen besonders am Standort C bewusst Feedback-Techniken eingeübt. Ziele waren: Feedback auf der Sachebene, zuerst das Positive formulieren, Kritik an der Sache, die nicht auf der persönlichen Ebene verletzend wirkt und das Annehmen bzw. die Auseinandersetzung mit Kritik.

-

Organisatorisches: Vor allem bei projektorientierten Vorhaben war der Klassenrat notwendig, Inhalte zu planen, Projektschritte zu entwickeln, Rahmen festzulegen. Aber auch Klassenfeiern, Lehrausgänge, Sport-, Projekt- und Wienwochen wurden im Klassenrat geplant.

Präsentation von Arbeiten; HS Bürs

Soziales Lernen: Der Klassenrat ist das Forum zum Aushandeln von Regeln und Vereinbarungen und zur Reflexion und Kontrolle darüber, ob diese von den Beteiligten eingehalten wurden. Konflikte, Beschwerden unter Schülern aber auch auf der Schüler-Lehrer-Ebene werden im Klassenrat diskutiert, wo man dann nach Lösungen sucht. Damit diese Stunden nicht zu Rundum-Beschwerdestunden verkommen, sondern konstruktive Ansätze überwiegen, entwickelten sich Vereinbarungen, dass zu Beschwerden gleichzeitig auch Alternativen formuliert werden müssen. Vereinbarungen wurden protokolliert sowie unterschrieben und erhielten dadurch einen verbindlichen Charakter. Ziel: Reflexion der Gruppensituation, des Sozialklimas, Einüben von Toleranz und Kompromissbereitschaft.

Arbeitsweisen im Klassenrat

Im Klassenrat üben die SchülerInnen eine Reihe von Schlüsselqualifikationen:

-

Entwickeln und Einhalten von Gesprächsregeln: Damit ist gemeint, aktives Zuhören; geduldiges Zuhören; nachfragen, auf andere Bezug nehmen;

-

Einbringen der eigenen Meinung oder Interessen in einer Gruppe;

-

Erstellen von Tagesordnungen: und damit Einführung in einfachste Arbeitstechniken für Gruppenarbeiten;

-

Bewerten von Vorschlägen - im Zusammenhang mit der Auswahl von Themen;

-

Moderation des Klassenrates: Nicht die Lehrer, sondern die Schüler moderierten mit der Zeit den Klassenrat;

-

Protokollieren: Themen, Ergebnisse und Vereinbarungen werden von den SchülerInnen protokolliert.

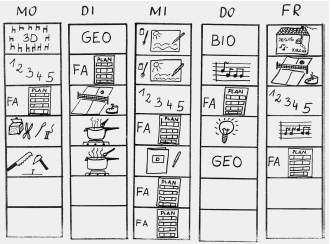

Der Klassenrat im Stundenplan der Hauptschulen

In mehreren ersten Klassen gab und gibt es noch heute eine sog. Klassenvorstandsstunde, eine Stunde, die nicht mit Lehrplaninhalten gefüllt ist. Die Namen für diese Stunde sind vielfältig »Kommunikation und Koordinationsstunde «, »Erlebte Gemeinschaft«. Diese Stunde eignet sich hervorragend für die Inhalte des Klassenrats und wurde von den Teams hochgeschätzt.

Ab der zweiten Stufe mussten die Lehrerteams Nischen in den Fachstunden suchen: die einen verwendeten regelmäßig einen Teil aus dem Freiarbeitspool für den Klassenrat, andere ordneten diese Inhalte dem Bereich Deutsch-Sprechen zu. Das Fehlen von lehrplanmäßig ungebundener Zeit, wie es die Klassenvorstandsstunde war, führte bei mehreren Teams auch zur Reduktion der Zeit für den Klassenrat - und wurde auch prompt spürbar:

»Ein wichtiges Instrument zum sozialen Lernen war bei uns die Klassenkonferenz, da ging es nicht nur darum, dass man sich beschweren kann, sondern darum, dass Lösungen gesucht werden mussten. Es ging immer um die Frage, was wollen wir anders haben und wie können wir das erreichen? Das hat sehr viel gebracht, das haben die Schüler oft rückgemeldet. Ab der 4. Klasse hatten wir diese Konferenzen aufgrund der wenigen Deutsch-Stunden nicht mehr, das haben die Schüler bedauert und wir haben es auch deutlich gespürt.« (Abschlussbericht D, S. 2)

Die Diskussion, ob in der Sekundarstufe die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung - gemeint sind in der Regel Kinder mit intellektuellen Einschränkungen - im gemeinsamen Unterricht abgedeckt werden können bzw. inwieweit auf ihre speziellen Bedürfnisse überhaupt eingegangen werden kann, wird nach wie vor mit großer Vehemenz geführt. Obwohl ich die Legitimationspflicht für Inklusion - wie bereits im Anfangskapitel formuliert, auch theoretisch begründet ablehne, ist es wichtig, angesichts der grundsätzlichen Bedeutung dieser Fragen nochmals die Argumente genau und nachvollziehbar darzulegen. Dazu ist ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Behindertenarbeit seit 1945 hilfreich.

Die in der Arbeit mit Menschen mit sog. schwerer Behinderung dominierenden

Leitbilder lassen sich für den deutschsprachigen Raum treffend mit den

Begriffen »Verwahren« und »Fördern« und »Begleiten« beschreiben. (Vgl. Hähner,

1999)

Die folgende Tabelle von Hähner fasst diese drei großen Leitbilder meiner

Meinung nach ausgesprochen präzise zusammen:

Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung (Hähner 1999, 45)

|

Leitbild |

Zeit |

Gängiges Menschenbild |

Professionelle Orientierung |

Methodische Ausrichtung |

Zugehörige Institutionen |

|

Verwahrung |

1945 bis in die 70er Jahre |

"Biologistisch-nihilistisches" Menschenbild; Gleichsetzen von geistiger Behinderung mit Krankheit; der behinderte Mensch ist Patient |

Primat der Medizin |

Pflegen, Schützen, Bewahren |

Anstalten und psychiatrische Kliniken |

|

Förderung |

ab den 60er Jahren |

Der Mensch mit Behinderung als defektes Wesen - Defizitorientierung; der Mensch wird gesehen als Summe der motorischen, kognitiven, sozialen (und emotionalen) Fähigkeiten |

Medizinisch-(funktions-)therapeu-tische Richtungen, wie Krankengymnastik, Ergotherapie u. a. Heilpädagogik; Geistigbehinderten- pädagogik |

Förderung, Therapie |

Sonderein-richtungen |

|

Selbst- bestimmung |

ab Mitte der 80er Jahre |

Der Mensch ist ausgestattet mit der Fähigkeit zur Selbstregulation (humanistische Sichtweise); der Mensch in seiner sozialen und Umweltbezogenheit (ökosystemische Sicht). |

"Entpädagogisierung" Eine über neue Curricula erweiterte sozialpädagogische Ausrichtung |

Empowerment, dialogische Begleitung, Erwachsenen- Bildung |

Integrative Kindergärten und Schulen, ambulante Hilfen (betreute Wohnformen), offene Hilfen. |

Eine ähnlich treffende Zusammenstellung findet sich bei Theunissen (1995),

der die Merkmale der beiden letztgenannten Konzepte, der Förderung und des

Empowerment-Ansatzes (Selbstbestimmung), zusammenfasst:

(Theunissen 1995, 17)

|

Herkömmliche Behindertenhilfe / Heilpädagogik |

Empowerment-Konzept |

|

Behinderter = Patient, Klient |

Behinderter = Experte |

|

professioneller Helfer = Experte |

professioneller Helfer Assistent |

|

Medizinisches Modell |

Sozialwissenschaftliches Modell |

|

individuumzentrierte (biologistische) Ursachenforschung |

Kontextuelle, bio-psycho-soziale Problemsicht |

|

Defizitorientierung |

Ressourcenorientierung |

|

individualistische-disziplinierende Intervention |

lebensweltorientierte Behindertenarbeit |

|

Ziel: reibungslose Anpassung,gesellschaftliche Verwertbarkeit |

Ziel: Selbstbestimmung |

|

helferdominant/autoritär |

betroffenendominant/kooperativ |

|

Segregation |

Integration |

|

(totale) Sondereinrichtungen |

mobile, bedarfsgerechte, gemeindeintegrierte und vernetzte Hilfen |

|

Besonderung |

Normalisierung |

|

menschliche Entfremdung |

sinnerfüllte Lebensverwirklichung |

In der schulischen Praxis vermutlich noch stärker als in der Heil- oder Sonderpädagogik als wissenschaftlicher Disziplin stehen sich die beiden Leitbilder »Förderung« und »Empowerment/Selbstbestimmung« und damit verbunden zwei Förderverständnisse gegenüber, die zu sehr »unterschiedlichen Wahrnehmungen und Deutungen der Wirklichkeit der Jugendlichen« (Köbberling/ Schley 2000, 189) führen.

Charakteristische Momente des Förderansatzes sind die Orientierung an einem medizinischen Modell, das Behinderung als individuelles Merkmal einer Person versteht, das Behinderung als Status - und nicht als Entwicklung - beschreibt. Ziel der professionellen Betreuung ist die Kompensation von Defiziten und Auffälligkeiten, die als Differenz zur Norm mithilfe einer Status- und Etikettierungsdiagnostik festgeschrieben werden. »Es ist der einzelne, den man verändern muß.« (de Jong, zit. nach Theunissen 1995, 17) Die verschiedensten Professionalisten sehen sich in der Rolle der Experten und verstehen Entwicklung als Stufenabfolgen, die man gezielt beobachten und darauf aufbauend die nächsten Schritte planen kann. Dies kann nach einem solchen Verständnis am besten in Sondereinrichtungen, in denen ähnliche Behinderungsarten und ähnliche Professionalisten (spezifisch ausgebildete Sonderpädagogen, Therapeuten) zusammengefasst werden, am einfachsten und auch am kostengünstigsten erreicht werden. Die Generalisierung von Stufenfolgen der Entwicklung, wie wir sie z. B. von Piaget kennen, wird mittlerweile in den verschiedensten Wissenschaftsbereichen in Zweifel gezogen (Gardner 1991) und damit auch die Planbarkeit von Entwicklung.

Die Empowerment/Selbstbestimmungs-Philosophie dagegen betrachtet den Menschen mit Behinderung als kompetenten Experten in eigener Sache, als Akteur der eigenen Entwicklung und geht von einem systemischen und dialogischen Verständnis von Lernen und Entwicklung aus, wie in Kapitel zwei ausführlich, jedoch ohne besondere Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung, beschrieben wurde. Georg Feuser hat den systemisch-konstruktivistischen Denkansatz auf den gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderung übertragen. Nicht nur er, viele andere kritisieren das Förderparadigma als gesellschaftliche Alibifunktion: Man tut etwas für die Betroffenen. Zugleich wird aber die Gesellschaft so wenig wie möglich mit Behinderung, Leid und Krankheit konfrontiert. (Vgl. Theunissen 1995, 18) Die Rolle der Sonderpädagogik, die diesen Prozess mitbegründet und unterstützt hat, wird inzwischen (selbst)kritisch reflektiert. (Vgl. Fröhlich 1993, 113 ff; Mürner/Schriber 1993)

Auch für Menschen mit Behinderung (wie für alle Lebewesen) gilt nach diesem Denkansatz, dass Lernen und Entwicklung als eigenaktive und selbstgesteuerte Organisation des Organismus im Dialog mit seiner Umwelt verstanden wird. Die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen, der ein hochkomplexes System ist, sind in keinem Fall voraussagbar, auch dann nicht, wenn durch Schädigungen die Anfangs- oder Ausgangsbedingungen im Vergleich zu einer als normal bezeichneten Gruppe deutlich andere und erschwerte sind, weil sowohl die dialogischen als auch die eigenaktiven Prozesse durch unendlich viele Faktoren und damit Möglichkeiten bestimmt sind. (Vgl. Feuser 1995)

Nicht nur, aber besonders das frühe Lernen oder auch das nicht-schulische Lernen, das Lernen auf der psycho-sozialen Ebene, bei dem es nicht um den Erwerb von gesellschaftlich relevanten Kulturtechniken und -gütern geht, wird in erster Linie verstanden als Strukturkoppelungsprozess zwischen Individuum und Umwelt. Anders ausgedrückt: Lernen wird als Kompetenzerwerb zur Bewältigung von Umweltanforderungen verstanden, wobei der Begriff Kompetenz im systemischen Zusammenhang wertfrei zu denken ist. Beispielsweise wird ein aus der Beobachterperspektive eines ›Normalen‹ als verhaltensauffällig bezeichnetes Verhalten im systemischen Denken als eine Kompetenz verstanden, als eine Form der Anpassung an Umwelteinflüsse und eine Balance zwischen zwei Systemen, die als Summe der bisherigen Erfahrungen und auf Basis der Anfangs- und Ausgangsbedingungen einer Person möglich ist. Dieses Lernen - in Abgrenzung zum schulischen Lernen als Wissensaneignung - findet im permanenten Dialog mit der Umwelt, mit den Menschen und Dingen, denen man begegnet, statt, natürlich auch in der Schule, häufig nicht als intendierter Lernprozess, sondern unter der Oberfläche der eigentlichen Lernziele. Die Systeme - gemeint sind damit einzelne Menschen (Eltern, Lehrer, Gleichaltrige) wie auch die dingliche Umwelt - wirken als Attraktoren, als Orientierungspunkte für die Entwicklung eines jeden Menschen. »Dabei vermag jedes System seine Komplexität nur nach Maßgabe der Komplexität des jeweils anderen Systems zu erhöhen, das als ›Attraktor‹ wirkt. Das ist von weitreichender Konsequenz für die Integration.« (Feuser 1995, 103)

Vor diesem Hintergrund wird Schutzbedürftigkeit von Menschen mit Behinderung, die lange Zeit im Verwahrungsparadigma als konstitutives Element gegolten hat, in Frage gestellt. Der Schonraum von Sonderschulen und homogenen Behindertengruppen wird nicht unbedingt als Entwicklungsunterstützung, sondern auch als Einschränkung von Entwicklungsmöglichkeiten gesehen, weil in homogenen Behindertengruppen »die kaum von der eigenen Komplexität unterschiedene Komplexität der Alterskameraden und Mitschüler zum einen kaum Entwicklungsanreize und zum anderen keine Orientierung, wohin die entwicklungsmäßige Drift gehen kann«, bieten. »Die Attraktoren weisen auf das zurück, was ist, generieren Isolation, reproduzieren sich selbst - Behinderung.« (Feuser 1995, 104) Im Unterschied zum Förderparadigma, das auf den gezielten Abbau von Mängeln oder Defiziten unter vereinfachten, weniger komplexen Umweltbedingungen zielt, versteht sich Integrationspädagogik vor allem als »aktive Entwicklungsbegleitung für Menschen, die ihre Kompetenzen und Strategien zur Selbstorganisation in ihrer Umwelt im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigenaktiv ausbilden«. (Köbberling/Schley 2000, 187) Köbberling/Schley weisen allerdings auch auf die Gefahr hin, die in einer verkürzten Gegenüberstellung von Defizit- und Kompetenzorientierung und deren Zuordnung zum integrativen oder segregativen Paradigma liegt. »Auch aus systemischer Sicht müssen Anschlussmöglichkeiten zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt vorliegen, damit aktive Auseinandersetzung überhaupt möglich wird; und so kann z. B. der Aufbau von Basisfähigkeiten unter subjektgemäßen Bedingungen Voraussetzung dafür sein, dass das lernende Kind Nutzen aus der Angebotsvielfalt seiner Umwelt ziehen kann. Das wiederum ist der entwicklungslogische Hintergrund für pädagogische Entscheidungen, für SchülerInnen mit Behinderungen Erfahrungsangebote bewusst auch außerhalb der Komplexität des gemeinsamen Unterrichts zu arrangieren.« (Köbberling/Schley 2000, 188)

Ich kann diese Aussage aus Perspektive der Praxis zwar nachvollziehen, entwicklungslogisch begründbar im Sinne Feusers, der diesen Begriff in der Behindertenpädagogik eingeführt hat, ist sie nicht. Die Logik dieses Schlusses ist eine sehr affirmative: Wenn das bestehende Schulsystem und die Lehrer nicht in der Lage sind, ›subjektgemäße Bedingungen‹ herzustellen, ist Segregation zum Erwerb der Basisfähigkeiten und -fertigkeiten die Konsequenz, notwendig zur späteren Teilnahme und entspricht im Denkansatz der tradierten Form der pädagogisch legitimierten Aussonderung. Dass Anschlussmöglichkeiten vorhanden sein müssen, ist aus systemisch-konstruktivistischer Sicht belegt und unwidersprochen, dass Erfahrungs- und Lernangebote an Bestehendes, also an das Entwicklungsniveau der Schüler anknüpfen müssen, auch (vgl. Kapitel 2). Das Herstellen von Lernmöglichkeiten auf unterschiedlichsten Lernniveaus und damit verbunden die Passung der Anforderungen auch für Kinder oder Jugendliche mit Behinderung (= Anschlussmöglichkeiten) ist im gegliederten Sekundarstufensystem mit seinen ausschließenden historisch-gewachsenen und gesellschaftlich erwünschten Strukturen zweifelsohne bedeutend schwieriger und herausfordernder als für Lehrer im Grundschulbereich, nicht nur wegen der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarstufe, sondern auch weil die »Schere zwischen Entwicklungsniveaus und Interessen« immer weiter auseinandergeht - so zumindest formulieren die Lehrerteams auch in den Pionierklassen ihre Erfahrungen.

Ich sehe das jedoch nicht wie die beiden Autoren als grundsätzliches Dilemma des gemeinsamen Unterrichts auf der Sekundarstufe, auch wenn Praxiserfahrungen und -berichte von LehrerInnen - nicht nur in Hamburg - zu diesem Schluss verführen könnten und Tendenzen zur Beibehaltung der Segregation stärken. Es gibt bereits dokumentierte Erfahrungen - ich verweise in diesem Zusammenhang auf das gesamte Kapitel 5 dieser Arbeit -, wie sich auch in der Sekundarstufe Lernsysteme entwickeln können, die positives Lernen für alle Niveaus ermöglichen, die »subjektgemäße Bedingungen« und passende Erfahrungsangebote sowohl für sog. hochintelligente und leistungsstarke Schüler als auch für Jugendliche mit schweren Behinderungen innerhalb des gemeinsamen Rahmens ermöglichen, wobei für mich der gemeinsame Rahmen nicht gleichzusetzen ist mit der permanenten Anwesenheit aller Schüler im gleichen Raum. Mit dem Begriff des positiven Lernens vertrete ich bewusst eine wertende Position, die sich von einem wertneutralen systemischen Lernbegriff unterscheidet. Wenn z. B. ein Jugendlicher mit schweren Behinderungen eine Integrationsklasse besucht, in welcher noch stark an tradierten Unterrichtsformen festgehalten wird, der Jugendliche kaum passende Angebote erhält und der Unterricht ohne Anschlussmöglichkeit an ihm vorbeizieht, wenn dieser Jugendliche dann mit Apathie und Rückzug oder mit Aggressivität reagiert, dann ist das aus systemischer Sicht ein Lernen: Der Jugendliche entwickelt im Rahmen seiner Möglichkeiten eigenaktiv Kompetenzen, auf diese Umwelt zu reagieren, sich in dieser Umwelt zu behaupten. Rückzug oder Aggressivität könnten aus dieser Perspektive als Anpassung oder auch Überlebensstrategie gedeutet werden. Entwicklungslogisch einsichtig, aber positiv wäre dieses Lernen aus meiner Sicht als Pädagogin nicht, weil ich weder Rückzug noch Aggressivität als Steigerung von Lebensqualität interpretieren kann und beide Formen beziehungshemmend wirken und damit Entwicklungspotentiale verringern. Natürlich müsste in diesem Beispiel nun nicht der Jugendliche mit Behinderung therapeutisch unterstützt und pädagogisch individuell und außerhalb des Klassenverbandes, in Einzelstunden gefördert, sondern das Lernsystem anders organisiert werden, damit eine andere Reaktion auf die Umwelt erfolgen könnte. Nur, so einfach sind die Antworten in der Praxis nicht.

Diese Ausführungen bedeuten allerdings nicht, die Schwierigkeiten jener LehrerInnen, die den gemeinsamen Unterricht tagtäglich gestalten und die berechtigte Sorge und Unsicherheit ausdrücken, ob innerhalb des gegliederten Sekundarstufen-Systems angemessene Förderung für Menschen mit (schweren geistigen) Behinderungen möglich ist, ignorieren zu wollen - wie dies meiner Meinung nach - damit wiederhole ich mich - Theoretiker der Integrationspädagogik aus Sicht der Praxis manchmal zu tun scheinen. Das oben angeführte Beispiel ist nicht einfach erfunden, es spiegelt Erfahrungen wider, ohne sich auf ein konkretes Beispiel zu berufen. Lehrerarbeit findet in einem hochkomplexen Beziehungsgeflecht statt: Eigene biographische, kulturell tradierte und über die Lehrerbildung reflexiv vermittelte/gewonnene Vorstellungen von Lernen, Unterricht und Schule müssen mit Erwartungen der Vorgesetzten der Schule, der Kollegen und nicht zuletzt jenen der Eltern in eine Balance gebracht werden und dabei gleichzeitig noch die individuellen Lernbiographien, -bedürfnisse und -niveaus der Schüler und Gruppenprozesse beobachtet und berücksichtigt werden - eigentlich eine Unmöglichkeit. Ob Lehrer Spielräume im Schulsystem überhaupt wahrnehmen, gestalten oder sogar erweitern, kann auch aus systemischer Sicht nicht den Lehrern allein als individuelles Merkmal mangelnder professioneller Qualifikation zugeschrieben werden. In diesem Kontext entsteht die Frage nach der angemessenen Förderung oder Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung. Sie darf kein Tabu sein, sie muss offen diskutiert werden, ohne diejenigen zu belächeln und zu diskreditieren, die Schwierigkeiten und Unsicherheit formulieren, oder denen es nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, ein angemessenes Lernumfeld für alle zu arrangieren.[1]

Allerdings sind die Antworten auf der Grundlage systemisch-konstruktivistischer Erkenntnisse zu suchen, die Schwierigkeiten dürfen nicht dazu führen, mangels besserer Lösungen Inklusion in Frage zu stellen und in den Reproduktionszirkel selektiven und segregierenden Unterrichts zu verfallen. Die Fragestellung auf diesem Hintergrund kann nicht lauten: Ist angemessene Förderung innerhalb der Strukturen möglich, sondern wie kann kurzfristig innerhalb bestehender Strukturen ein Lernsystem eingerichtet werden, das unterschiedlichsten Bedürfnissen und Erwartungen entgegenkommt, das als Entwicklungsschritt in Richtung Inklusion wirkt - und wie bzw. welche Rahmenbedingungen müssen längerfristig verändert/überwunden werden, um bessere Ausgangsbedingungen für Inklusion zu erhalten - das wäre die politische Dimension. (Siehe dazu Kapitel 6 am Ende der Arbeit)

Die Pionier-Teams in Vorarlberg haben sowohl äußere Strukturen im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten verändert (Arbeiten im kleinen Team mit der Möglichkeit der leichteren Überwindung der Fächerung; Arbeiten im Klassenverband), relativ gute Ressourcen (zusätzliches Stundenkontingent zur inneren Differenzierung, Räumlichkeiten, Materialien) erhalten wie auch erweiterte Unterrichtsformen erprobt, was ich bisher ausführlich dokumentiert und kommentiert habe. In einem kurzen Abschnitt möchte ich den Fokus auf die Förderung von Jugendlichen mit sog. schweren Behinderungen richten, weil deren Einbindung die Hauptschullehrer erfahrungsgemäß am meisten verunsichert, obwohl die bisherig gemachten Erfahrungen nicht nur in den Pionierteams eindeutig belegen, dass Jugendliche mit der Diagnose ›schwere Behinderung‹ keinesfalls als Gruppe gesehen werden können und auch kein spezifisches Problem darstellen.

Zentrale Kategorie einer integrativen Pädagogik ist die »Kooperation am gemeinsamen Gegenstand« (Feuser 1995, 178). Thematisch angelegte Lernfelder »bieten die Chance, an dem jeweils spezifischen Erfahrungshorizont und an der Bedürfnislage der Schüler anzuknüpfen und sie im Sinne des o. a. didaktischen Feldes in kooperativen und offenen Lernformen zusammenzuführen, ihnen ein kooperatives Miteinander zu ermöglichen«. (Feuser 1995, 178) Deshalb ist für ihn das Projektlernen nicht im Sinne einer Unterrichtsmethode, sondern als struktureller Kern des Unterrichts unverzichtbar. Lernen in Kooperation am gemeinsamen Gegenstand ist im Fachunterricht der Sekundarstufe, in welchem sich die Inhalte der einzelnen Fächer nicht mehr aufeinander beziehen und untereinander vermitteln lassen, eigentlich unmöglich und zwingen integrativen Unterricht geradezu in die äußere Differenzierung mit individuellen Curricula. Das gefächerte System und Integration schließen sich eigentlich aus.

So sehr ich Feusers grundsätzliche Position nachvollziehe und vollinhaltlich teile (ich gehöre damit auch zu jenen, die dies zwar theoretisch tun - Feuser 179), stelle ich seine Ausschließlichkeit für eine Schulentwicklung im Sinne von Inklusion in Frage. Feuser negiert die Tatsache, dass die Sekundarstufe als traditionell gewachsenes System ganz einfach existiert, mit seiner Fächerung, den Fachlehrern, den nach Sachstruktur und Fachlogik aufgebauten Lehrplänen und ausgebildeten Lehrern, mit Betonung des intellektuell/kognitiven Lernens und nicht der psychosozialen Entwicklung, und was vermutlich noch beharrlicher wirkt als die äußere Struktur ist die vielfach vermittelte und fest verankerte Vorstellung davon, was Schule und Lernen ist und die gesellschaftliche Funktion, die ein gegliedertes System erfüllt. Der neue Lehrplan 99[2] der eine ganz eindeutige Verlagerung hin zum exemplarischen Lernen, zum fächerverbindenden Lernen, beinhaltet, wäre eine gute Grundlage für die Veränderung des Unterrichts in Richtung integrativer Pädagogik, wird bisher nach Auskunft von LehrerInnen jedoch in der Praxis kaum rezipiert. Wenn sich Praktiker auf den Weg machen, die Grundidee von Inklusion im Rahmen nahezu unmöglicher und paradoxer Bedingungen wie in der Regelschule im Sekundarstufenbereich zu verwirklichen, wenn sie dann aber nicht nur vorhaben- und themenzentriert oder projektorientiert unterrichten, sondern eben auch noch lehrgangsmäßig- (u. a. auch, weil Eltern von nichtbehinderten Kindern einen bestimmten Erwartungsdruck ausüben), wenn sie dann einzelne/mehrere Stunden als Arbeit in Kleingruppen auch mit Außendifferenzierung organisieren, weil sie keine sinnvollen Anschlussmöglichkeiten finden, sollte ihnen nicht vorgeworfen werden, dass sie Integration zur Farce machen. (Feuser 1995, 180) Mein Wunsch und Ziel ist es, eine differenziertere Perspektive auf das zuzulassen, was in Hauptschul-Integrationsklassen unter prinzipiell segregierenden Bedingungen geschieht. Ich meine, dass integrative Prozesse nicht daran gemessen werden können, wie lange Kinder im gemeinsamen Raum anwesend sind, dass Kleingruppenarbeit mit behinderten oder langsamer lernenden Schülern auch als äußere Differenzierung den Reproduktionszirkel nicht mehr verstärkt als wenn, wie im Beispiel oben angeführt, es Lehrern nicht gelingt, passende Anschlussmöglichkeiten an ein Thema bzw. an lehrgangsorientierte Unterrichtseinheiten zu arrangieren. Die Botschaften auf der psychosozialen Ebene sind vermutlich ähnliche. Grundsätzlich geht es darum, fixe Kleingruppenarbeit mit quasi-homogenen Gruppen (von Behinderten oder schwerer/anders/ langsamer Lernenden) zu überwinden, diese Formen nicht als erstrebenswerte Lösungen, sondern als Notlösungen und Kompromiss zu betrachten. Wenn Kleingruppenarbeit in diesem Bewusstsein eingesetzt wird, halte ich sie für einen legitimen Zwischenschritt auf dem Weg zur Inklusion, wird sie jedoch als dominierende Unterrichtsorganisation und nicht im Sinne einer Transit-Situation verstanden, teile ich Feusers kritische Analyse, dass eine solche Haltung nichts weiter ist als eine subtilere Form von Segregation.

Die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Unterrichtsorganisation und auf Fragen, ob einzelne Stunden im Rahmen äußerer Differenzierung Schüler mit Behinderung und die intendierten Integrationsprozesse hemmen, ob nur im Rahmen von Projektunterricht - der wie wir wissen, theoretisch hochgelobt, in der Praxis der Regelsekundarschule an viele Grenzen stoßend, gemeinsames Lernen verwirklicht werden kann, beinhaltet die Gefahr, andere, mindestens gleichbedeutende, wenn nicht sogar wichtigere Faktoren zu vernachlässigen und zu übersehen. Damit meine ich all jene Faktoren, die im psychosozialen Bereich wirken und in Summe die Klassenkultur oder das Sozialklima einer Klasse ausmachen. Dabei geht es nicht um sogenannte objektive, von außen zu beobachtende Merkmale der Lernumwelt, sondern in erster Linie um subjektives Erleben und Fühlen und um die subjektive Interpretation, wobei im Wesentlichen drei Umweltbereiche genannt werden: das Beziehungsgefüge zwischen Schülern untereinander, die Lehrer-Schüler-Beziehungen und die Merkmale des Unterrichts. (Vgl. v. Saldern/Littig 1987) Nur der letztgenannte Bereich verweist direkt auf Fragen der Unterrichtsorganisation.

Schüler-Schüler-Beziehungen

Wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln, so ist doch jeder Mensch immer wieder auf der Suche nach seinem Platz und seiner Rolle in der Gruppe, die man ausgewählt hat oder der man zufällig - wie in der Schule - angehört. Dabei ist das Ziel ähnlich, nämlich möglichst so akzeptiert zu werden, wie man ist, dazuzugehören, ohne sich gleich verändern zu müssen. Soziale Anerkennung innerhalb einer Gruppe ist von großer Bedeutung für den einzelnen Schüler, ob behindert oder nichtbehindert. Die Erfahrung, von Mitschülern anerkannt, respektiert oder abgelehnt zu werden, beeinflusst sowohl den Lernerfolg, die Lernbereitschaft, das schulische Wohlbefinden wie auch das Selbstwertgefühl und soziale Verhaltensweisen. (Vgl. Petillon 1980) Ob ein Klima des Respekts, der Toleranz und Offenheit in einer Klasse, ob ein dichtes Beziehungsgefüge entsteht, hängt von sehr vielen Faktoren ab, die von Lehrern nur teilweise zu steuern und zu beeinflussen sind und nicht unmittelbar aus der Art der Unterrichtsorganisation abgeleitet werden können, wobei tradiert lehrerzentrierter, frontaler Unterricht eindeutig konkurrierende und weniger kooperative Muster fördert, Stärken einzelner Schüler weniger sichtbar werden und keine reflexiven Phasen als notwendige Bausteine für den Aufbau von Schlüsselqualifikationen vorsieht wie Konzeptionen offener Unterrichtsorganisation.

Äußerst wichtig für die Entwicklung eines positiven Klassenklimas und die Integration von Jugendlichen mit Behinderung sind Begegnungsräume und -zeiten, in denen soziale Kontakte stattfinden können. Die Bereitschaft von Schülerinnen, soziale Kontakte aufzunehmen, zuzulassen und damit ein dichtes Beziehungsnetz zu spinnen - oder auch zu verweigern - sind ein wichtiges Indiz für das Sozialklima einer Klasse und ermöglichen vielfältige Selbst- und Fremderfahrung, wobei für eine Ich-stärkende Entwicklung die positiven Erfahrungen überwiegen müssen. Auf die Bedeutung der Reflexion habe ich bereits an einer anderen Stelle hingewiesen: Soziales Miteinander geschieht nicht einfach, Erfahrungen müssen immer wieder reflektiert, die Normen und Spielregeln neu ausgehandelt, unterschiedliche Rollen, Stärken und Schwächen, Fähigkeiten bewusst gemacht werden. Die Klassenvorstandsstunde oder auch der Klassenrat als stofflich nicht vordefinierte Zeit ist in diesem Zusammenhang ausgesprochen wertvoll.

Aber auch die Figur des Füreinander, die ich in diesem Kapitel noch näher beschreibe, hat sich in einigen Klassen sogar als äußerst positiv im Sinne von Kommunikationsförderung und Wertschätzung ausgewirkt, obwohl man sie als äußere Differenzierung bezeichnen muss.

Auf die Bedeutung der psychosozialen Ebene wird vor allem in der Gruppenpädagogik hingewiesen. Häufig wird das Bild eines Eisbergs zur Verdeutlichung der Wechselbeziehung von Sach- und Beziehungsebene herangezogen, dessen sichtbarer Teil bekanntlich nur einen kleinen Teil des Gesamtumfangs ausmacht. (Vgl. Langmaack 1995; Schulz von Thun 1997; Philipp 1996) Der größere Teil hält sich unter der Wasseroberfläche verborgen und kann ohne technische Instrumente nur erahnt, nicht bestimmt werden. Wendet man dieses Bild auf eine Gruppe an, »so handelt es sich beim sichtbaren Teil um die Sachebene, während sich alles andere - wie bei einem Eisberg ähnlich schwer auszumachen und zu bestimmen - als soziale und emotionale Faktoren im Verborgenen hält.« (Langmaack 1995, 67) Die Diskussion um die wohl beste Unterrichtskonzeption orientiert sich an der Sachebene, sozial-emotionale Faktoren, wie sie etwa Kösel in »Die Modellierung von Lernwelten« (Kösel 1997) beschreibt, werden zu wenig berücksichtigt.

Begegnungsräume bieten auch alle außerschulischen Aktivitäten, unabhängig davon, ob sie in ein Projektlernen eingebunden sind oder nicht, wie gemeinsame Feste und Feiern, Theaterbesuche, Exkursionen, Ausflüge, Schi- und andere Sportwochen. Gemeinsame Erlebnisse stärken das Gefühl der Zusammengehörigkeit und sind meiner Meinung nach für integratives Arbeiten unverzichtbar.

Lehrer-Schüler-Verhältnis

Zur Gestaltung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses ist schon viel geschrieben worden, das ich an dieser Stelle nicht rezipieren werde. Doch einen Aspekt, den ich für Inklusion ganz besonders wichtig betrachte, möchte ich an dieser Stelle näher beleuchten: Es ist die Haltung, mit der LehrerInnen SchülerInnen allgemein, aber insbesondere SchülerInnen mit Behinderung und auch mit sog. schwierigem Verhalten begegnen, und die Botschaften, die Form der Begegnung und des Dialogs ist Teil des verborgenen Teils des Eisbergs, um das vorherige Bild zu zitieren. LehrerInnen sind role-models, sowohl für SchülerInnen als auch für Lehrerkollegen, und es ist allgemein bekannt, wie präzise und genau SchülerInnen deren Verhalten beobachten und häufig bei Abschlussfeiern diese - nicht immer nur zum Vergnügen der LehrerInnen - präsentieren.

Wichtiger und wirksamer als alle Förderpläne - ohne deren Wert mindern zu wollen - und Fördermaterialien ist die Haltung, mit der Lehrer und Behindertenpädagogen den Menschen mit Behinderung begegnen. »Was ich mit, vor einem oder für einen Menschen ›mache‹, ist von untergeordneter Bedeutung gegenüber der Art, WIE ich dem Menschen begegne. Damit finden wir zurück zur alten, aber durch methodische Raffinessen oft überdeckten Wahrheit, dass der Erzieher weniger wirkt durch das, was er tut, als durch das, was er ist.« (Kobi 1990)

Im alltäglichen Umgang mit Menschen mit Behinderung wird für alle Gruppenmitglieder deutlich sicht- und spürbar, ob Lehrer einen Schüler mit Behinderung in seinem Anders-Sein ehrlich akzeptieren können, z. B. auch dann, wenn sein Verhalten störend wirkt oder ob er sofort mit dem Sonderpädagogen hinausgeschickt wird, ob Lehrer versuchen, Botschaften als Ausdruck subjektiven Erlebens und subjektiver Bedürfnisse zu verstehen oder ob sie ohne nachzudenken erziehend-disziplinierend und damit entmündigend eingreifen, ob sie Achtung vor der Person zeigen, ob alle Verantwortung übernehmen oder vermitteln, dass der Speziallehrer zur Begleitung notwendig ist und sie damit das Segregationsmuster unbewusst verstärken, ob sie Selbstbestimmung zulassen und fördern, indem sie Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume anbieten und offen lassen. All dies wirkt auf der psychosozialen Ebene, als ›hidden code‹ oder auch als ›heimlicher Lehrplan‹ (vgl. von Hentig 1993, Gronemeyer 1996), im positiven Sinn als Vorbild, das von Schülern übernommen werden und Orientierungshilfe sein kann.

Die vorhin skizzierte Haltung beruht auf dem personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers (Rogers 1972), dem Begründer der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie. Marlis Pörtner (Pörtner 1996) hat dieses Konzept auf die Arbeit mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen übertragen. Die drei wesentlichen Elemente der personenzentrierten Haltung sind Empathie, Wertschätzung und Kongruenz. Mit Empathie ist einfühlendes Verstehen gemeint, der Versuch, sich möglichst genau in das Erleben des anderen und in seine Welt hineinzuversetzen. Die Erfahrung, verstanden zu werden, aber auch schon der Versuch, zu verstehen, beeinflusst die Qualität einer Beziehung positiv und eröffnet Entwicklungschancen. Dieses einfühlende Verstehen-Wollen sollten alle Schüler in der Lehrer-Schüler-Beziehung selbst erfahren, sie sollten spüren, dass ihr subjektives Erleben und Empfinden am Lernort Schule bedeutsam ist und dies auch im Umgang mit Kindern mit Behinderung sehen und erleben können. Wertschätzung bedeutet nicht-wertendes Akzeptieren und Kongruenz bedeutet Echtheit, bezogen auf das eigene Erleben und die Gefühle, die ich dem Gegenüber spiegle. Kongruenz heißt, dem anderen Menschen als Person zu begegnen und sich nicht hinter einer professionellen Maske zu verstecken. (Vgl. Pörtner 1996, 25) Eigene Gefühle zuzulassen, zu akzeptieren und zu reflektieren und je nach Situation auszusprechen ist Voraussetzung, aber auch das Positionieren, das Begründen und Aushandeln von Standpunkten.

Diese Haltung ist für mich die pädagogische Grundhaltung schlechthin, sie wird jedoch in der Lehrerbildung kaum vermittelt und auch nicht eingeübt. Sie ist oft als persönliche Kompetenz von Lehrern anzutreffen, aber längst nicht gängige Praxis, auch wenn vermutlich ein großer Teil der Lehrenden diesen Aussagen zustimmen würde. Sonderpädagogen und auch Lehrern, die sich mit der Reformpädagogik auseinander gesetzt haben, ist der personenzentrierte Zugang zu Kindern eher geläufig. Respekt und Achtung vor der Integrität jedes Kindes gehört zu den Grundpfeilern sämtlicher reformpädagogischer Konzepte, sie sind die Basis, auf welcher Fragen der Unterrichtsorganisation, der Methodik und Didaktik aufbauen. Bei Montessori gehört z. B. die Selbstvorbereitung des Lehrers zu dessen wichtigsten Aufgaben, die Lehrerin »ist der lebendigste Teil der Umgebung« (Montessori 1972, 250). Dabei geht es vorrangig um die fortwährende Selbstprüfung und Selbstkorrektur hinsichtlich der inneren Einstellung zum Kind. Auch Freinet spricht in seinen Klassen von einem »neuen Klima« (Zehrmann 1979, 20), dessen Grundlage Vertrauen in mehreren Ausfaltungen ist: helfendes, dem Schüler Vertrauen gebendes Verhalten der Lehrer, Vertrauen der Schüler in die eigene Leistungsfähigkeit und Vertrauen darauf, dass die Mitschüler einer erbrachten Leistung gegenüber akzeptierend weiterhelfend und nicht gehässig-zerstörerisch gegenübertreten.

Die Bedeutung des dialogischen Prinzips wird also schon lange und in den unterschiedlichsten Feldern in das Zentrum der Arbeit mit Menschen gerückt: Von Martin Buber 1919 formuliert »Der Mensch wird am DU zum ICH« (Buber 1983, 37), findet sich diese Perspektive in der Reformpädagogik, die verschiedensten Formen der Psychotherapie bauen auf einer vertrauensvollen Beziehung als Grundlage der Arbeit auf, die konstruktivistische Erkenntnistheorie spricht von Strukturkoppelung.

Ich halte die Betonung des dialogischen Aspekts - auch wenn er in dieser Arbeit verhältnismäßig nur wenig Platz einnimmt - für ganz entscheidend in der Diskussion um integrative Pädagogik. Ich bin persönlich aus langjähriger Praxiserfahrung von der Wirksamkeit überzeugt und auch meine eigene Lernbiographie und meine Erinnerungen an Schule verweisen auf diesen Aspekt: Obwohl ich nahezu ausschließlich frontalen Unterricht kennenlernte, erinnere ich mich an einzelne LehrerInnen mit großer Achtung und halte sie für wichtige Orientierungspunkte in meinem Leben. Das sind jene Lehrer, die mir/uns mit Wertschätzung begegnet sind, nicht die Zyniker und Sarkasten, die keine Gelegenheit ausließen, Schüler zu entwerten, zu kränken, bloßzustellen, vor anderen lächerlich zu machen, gegeneinander auszuspielen usw.

In der derzeitigen Diskussion um integrative Pädagogik im Sekundarstufenbereich kann die Fokussierung des Dialogs als Medium der Integration vielleicht auch ein bisschen Druck von Lehrerteams wegnehmen, die sich zwar auf den Weg machen, aber den Unterricht nur in kleinen Schritten verändern können und wollen und die theoretisch formulierte Vision des Lernens am gemeinsamen Gegenstand nicht durchgängig realisieren können.

Ich möchte diese Positionierung jedoch ausdrücklich nicht als Plädoyer für die Beibehaltung des tradiert-rezeptiven Unterrichts verstanden wissen. Aber sie soll den Blick dafür erweitern, dass Beziehungsqualität nicht allein an Unterrichtsorganisation gebunden ist und umgekehrt, dass erweiterten Unterrichtsformen Beziehungsqualität nicht immanent ist, auch wenn offene Formen natürlich einen förderlichen, geschlossene einen einschränkenden Rahmen bieten.

Im Lehrplan der Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder wird als allgemeines Bildungsziel das Lernziel »Leben« im Sinne einer möglichst umfassenden Lebensbewältigung in den Vordergrund gerückt.

»Der Verwirklichung (des allgemeinen Bildungsziels »Leben« Anm. d.V.) dienen:

-

die Erhöhung der Selbständigkeit im Alltag

-

die Schulung von Motorik und Wahrnehmung

-

die Förderung aller Kommunikationsformen und der sozialen Kontaktfähigkeit zur Teilhabe an der Um- und Mitwelt

-

der Aufbau von Vertrauen zu sich selbst und in andere

-

die Vermittlung einer bejahenden Lebenseinstellung in einer Atmosphäre der Anerkennung und Geborgenheit

-

die Weckung der Kreativität

-

das Erfassen, Ordnen und Strukturieren von wichtigen Sinnzusammenhängen

-

die Erziehung zu positiven Arbeitshaltungen

-

die Teilnahme an kulturell bedeutsamen Lebenssituationen

-

die Steigerung von Werterleben und Lebensqualität

-

Hilfen zur persönlichen Entfaltung und Lebensbewältigung

-

Hemmen, Abbauen oder Steuern von Symptomen vorliegender Beeinträchtigungen.« (BMUKA 1996, 273)

Dabei sind die verschiedenen Aneignungsniveaus, die Möglichkeiten der Erfassung der Umwelt, zu berücksichtigen:

- Die sinnlich-aufnehmende Entwicklungsebene,

- die handelnd-personal-aktionale Entwicklungsebene,

- die darstellend-bildlich-symbolische Entwicklungsebene und

- die begrifflich abstrakte Entwicklungsebene.

Diese allgemeinen Ziele müssen zunächst für jeden Schüler mittels eines individuellen Förderplans konkretisiert werden. Meine Aufgabe als wissenschaftliche Begleiterin war es, die förderdiagnostische Arbeit in den Hauptschulteams zu initiieren und sie bei der Entwicklung von Förderplänen fachlich zu unterstützen.[3]

4.7.2.2.1 Förderdiagnostik und individueller Förderplan

Der Begriff ›Förderdiagnostik‹ hat sich als Gegenbegriff zur ›Selektionsdiagnostik‹ in der heilpädagogischen Literatur durchgesetzt und etabliert, obwohl das Förderkonzept und der Begriff des Förderns, wie schon vorher ausgeführt, umstritten ist. (Vgl. Belusa/Eberwein 1988, 211f) Ich verwende den Terminus ›Förderdiagnostik‹ mit der Präzisierung, dass fördern nicht heißt, ausgehend von der diagnostizierten Behinderung die Defizite auszugleichen, sondern dass fördern in einem sehr weit gefassten Sinne meint, Lern- und Unterrichtsbedingungen so zu gestalten, dass ein Lernen in der Zone der aktuellen Entwicklung und in der Zone der nächsten Entwicklung (vgl. Wygotski in Papadopoulos 1999, 124) möglich ist.

Förderdiagnostik in diesem Sinne ist das Fundament der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Diese Menschen machen »Welterfahrung « in so unterschiedlicher Weise, dass nur im Finden der individuellen Lernvoraussetzungen Unterricht überhaupt möglich ist. Grundidee der Förderdiagnostik ist es, einen Menschen in seiner Entwicklung möglichst genau zu beobachten und dadurch sein Handeln, seinen Zugang zur Umwelt, seine sozialen Beziehungen und seine Beziehung zu sich selbst zu deuten bzw. zu verstehen. Nur auf dieser Basis ist es möglich, entsprechende Lernangebote zu finden, die Lernumgebung passend zu arrangieren. Die Hauptintention bei einem förderdiagnostischen Verfahren besteht also darin, zu erfahren, zu deuten, wie ein Mensch mit Behinderung handelt, wie er seiner Persönlichkeit Ausdruck verleiht, warum er in bestimmten Situationen so und nicht anders handelt, in welchen Situationen er sich wohl, in welchen unbehaglich fühlt; wie er kommuniziert, wie er seine sozialen Bezüge herstellt, wie er sich räumlich und zeitlich zurechtfindet usw. Auf Basis dieser Beobachtungen (der Diagnose einer Beschreibung, dem Feststellen eines Zustandes) sind dann Ziele zu formulieren und mit Maßnahmen zu präzisieren, die pädagogisches Handeln begründen, wobei Maßnahmen nicht als individuelle Fördermaßnahmen am Kind zu verstehen sind, sondern sämtliche Komponenten des Bezugssystems oder des Lebensraums mit einschließen. Diesen Teil der Förderdiagnostik, die Formulierung der Ziele und Maßnahmen, bezeichnet man als individuellen Förderplan.

Förderdiagnostik beruht auf einer systemischen Sichtweise und geht daher davon aus, dass sich aufgrund des dialogischen Prinzips alle Komponenten im Bezugssystem eines Kindes fördernd oder auch be-hindernd auf dessen Entfaltung und Entwicklung auswirken können. Sowohl Unterrichtskonzeption als auch LehrerInnenverhalten sind Teile (Komponenten) des Lebensraums und müssen in Überlegungen zur Konkretisierung von Zielen einbezogen werden und prinzipiell veränderbar sein. Förderdiagnostik grenzt sich auch ab zur Statusdiagnostik, d. h. Förderdiagnostik ist kein einmaliger Akt mit einem Endprodukt - dem Förderplan. Förderdiagnostik versteht sich immer als Prozess, als begleitende Diagnostik, die Reaktionen des Kindes auf Maßnahmen des Förderplans sind auch Teil davon, mit anderen Worten: die Beobachtungen und der Förderplan müssen immer wieder überprüft, ergänzt, verändert und erneuert werden.

Wie entstanden die Förderpläne in den Pionier-Klassen?

In einer ersten Besprechung führte ich das Team oder die Sonderpädagogin (bzw. jene Lehrer, welche die sonderpädagogische Rolle übernommen hatten) in die Thematik der Förderdiagnostik ein. Wir besprachen die Schritte der Förderplanung, überlegten gemeinsam, welche Bereiche für das jeweilige Kind bedeutsam sind, bzw. sein könnten, und legten einen Beobachtungszeitraum und Beobachtungsschwerpunkte fest. Neben der Form der freien, unsystematischen Beobachtung wurde die Form der gezielten Beobachtung gewählt. (Vgl. Bentele 1996, 118) Systematisierte Beobachtungshilfen wurden keine verwendet. Der Beobachtungszeitraum umfasste mehrere Wochen. Tagebuchartige Aufzeichnungen oder ein Karteikasten, untergliedert nach Beobachtungsschwerpunkten, in welchem Notizen sämtlicher Lehrer gesammelt wurden, haben sich in der Praxis als sehr brauchbar herausgestellt. Oft liefern diese verschriftlichten Erinnerungen Schlüssel zum Verständnis bestimmter Handlungsweisen eines Kindes.

|

Auszug aus einem Wochenbericht: Die Woche beginnt mit einem intensiven Gespräch über die Freiarbeit. Alle SchülerInnen nehmen Stellung zu ihrer Arbeitsweise, zu ihrer Arbeitshaltung und benoten sich selber. D. und G. meinen, sie seien fleißig und geben sich die Note 1, ganz selbstbewusst. Danach machen wir einen Tee. (...) Wir besprechen wieder einmal, was nach der Hauptschule passiert. Ich erzähle ihnen von meinem Plan, ihre Eltern und sie einzuladen. Noch bevor ich das sage, meint D., er wolle auch dabei sein. Er wolle arbeiten und Geld verdienen. G. meint, die Schüler in der anderen Klasse seien ihm viel zu klein und sie täten ihm lästig. Er wolle nach der Schule S. heiraten. Ich sage ihm, dass er S nie heiraten kann und frage auch D., was er wolle. Natürlich möchte auch er ein Mädchen haben. G. sagt gleich, er solle die K. heiraten. Ich frage ihn behutsam, ob er glaubt, dass ihn die Mädchen nicht mögen wegen seinem Arm. Ja, das meine er, sagt er ganz überzeugt. Wir reden also über Liebeskummer.... |

Nach einer längeren Zeit der Beobachtung und Dokumentation sowie des Austauschs mit Eltern und auch TherapeutInnen formulierten wir die primären Schwerpunkte und suchten im Team gemeinsam nach Maßnahmen, wie diese individuelle Förderung am besten in den Unterricht verwoben werden kann. Die Leitfrage zur Beurteilung des Förderangebots lautete: Welche Bedeutung hat dieses für die möglichst selbstbestimmte Lebensbewältigung des Kindes?

(BMUK 1998a, 68ff)

|

Auszug aus einem Förderplan Beobachtung: (...) Er bewegt sich langsam und meidet große Ansammlungen von Menschen. Besonders auf dem Schulhof bewegt er sich im Schutz seiner liebsten Mitschüler. Fremden Personen und unbekannten Aktivitäten gegenüber verhält er sich abwartend. Im geschützten Raum seiner Klasse bzw. bei den Mitschülern zeigt er keine Angst. (...) H. legt seine Scheu gegenüber fremden Personen immer mehr ab. Er fordert jetzt auch von sich aus Kinder oder LehrerInnen auf, mit ihm zu arbeiten. Er sucht sich seine Freunde aus, mit ganz unruhigen Kindern hat er Schwierigkeiten, da kann er dann auch einmal wütend werden, wenn jemand seine Grenzen überschritten hat. Er zieht sich gerne zurück auf »seinen« Malplatz und arbeitet dort alleine. Kinder, die ihn dort besuchen, werden aber nicht abgelehnt. Es ist sichtbar, dass er den gesicherten Rahmen der Klasse braucht. Er getraut sich nicht alleine in eine andere Klasse oder einen anderen Raum in der Schule zu gehen. (...) H. zeigt auf den ersten Blick keine emotionalen Regungen. Wer ihn besser kennt, kann an seinen Augen ablesen, wie es ihm geht und wie er reagiert. Seine Freude über ein Lob oder der Stolz über eine gute Arbeit leuchten in seinen Augen. Wut äußert er durch Verweigerung der Arbeit über einen längeren Zeitraum. Größere Wut kann dann schon einmal zu Tränen in den Augen führen, aber richtig geweint hat er noch nie. Jubelschreie oder Wutausbrüche hat es noch nie gegeben. Primärer Schwerpunkt: Abbau von Ängsten - Vertrauen entwickeln in die Menschen und seine Umgebung Richtziele • H. soll erfahren, dass in unserem Schulgebäude keine Gefahren lauern • H. soll lernen, sich auf Neues unvoreingenommen einzulassen • H soll lernen, seine Gefühle auch verbal auszudrücken Maßnahmen: • Situationen bieten, damit er seine Ängste abbauen kann • Kleine Botengänge in der Schule in Begleitung eines Lehrers oder eines vertrauten Schülers durchführen lassen • Langsamer Abbau dieser Begleitung • H. soll von LehrerInnen und Mitschülern geholfen werden, neue Kontakte aufzunehmen • Begegnungen sollen positiv ablaufen (evtl. zuerst mit Hilfe der Lehrer und vertrauter Mitschüler) • Durch Partnerspiele, Gruppenspiele soll seine Scheu vor anderen Personen gemildert werden. |

Die Regel, dass Ziele den Beteiligten einsichtig und nicht das Geheimnis von Lehrern sein sollten, gilt auch für die Förderziele der Kinder/Jugendlichen mit schweren Behinderungen. Förderziele sollten von den Eltern und allen Teammitgliedern mitgetragen, für die Betroffenen einsichtig und für die Mitschüler transparent sein, denn Offenheit verbunden mit Enttabuisierung der Behinderung ist eine Grundlage für eine verstehende Haltung.

Teilweise stellten die KollegInnen diese Förderpläne auf einer Konferenz dem Lehrkörper vor - eine Idee, die sich sehr bewährt hat und mehr Verständnis des Lehrkörpers für die integrative Arbeit zur Folge hatte.

Dies waren die ersten Schritte, die Anfänge der förderdiagnostischen Arbeit, aus heutiger Sicht würde ich mich dafür einsetzen, den Förderplan in einem Netzwerk, in einem größeren Rahmen, unter Einbeziehung des Kindes selbst und aller wichtigen Personen seines Lebensraums zu entwickeln. Damit knüpfe ich an ausgesprochen positive Erfahrungen an, die wir mit dem Unterstützungskreis als einem Element der Zukunftsplanung am Übergang von der Hauptschule in die Arbeitswelt gemacht haben.[4] (Vgl. Niedermair 1998; van Kan/Doose 1999). Im Kern geht es darum, dass nicht das Lehrerteam bzw. der Sonderpädagoge einen Förderplan für einen Schüler entwickelt, sondern dass bei einem Treffen der Schüler selbst, seine Eltern, die Lehrer, der Therapeut, Freunde, Geschwister - Menschen, die den Schüler mit besonderen Bedürfnissen gut kennen, mit ihm zu tun haben und die er sich wünscht - die primären Schwerpunkte, die zukünftigen Ziele gemeinsam festlegen. Aufgabe der Lehrer wäre es dann, diese Ziele mit Maßnahmen zu konkretisieren, die im Schulalltag umsetzbar sind und mit anderen, z. B. den Therapeuten, zu koordinieren.

4.7.2.2.2 Lernarrangements für Jugendliche mit schweren Behinderungen

Wie können nun diese von Schüler zu Schüler individuell verschiedenen Förderschwerpunkte im Unterricht der Sekundarstufe umgesetzt werden?

Wochenplanstruktur - Gestaltung der Lernumgebung

Die Gestaltung der Lernumgebung in Wochenplanstrukturen der Sekundarstufe ist prinzipiell nichts anderes als in der Grundschule. Nach den Erfahrungen der ersten Teams ist es nicht schwierig, individuelle Förderschwerpunkte entweder über Wochenplanaufgaben oder über passend ausgewählte Materialien in diese Struktur zu integrieren:

Wochenplan, HS Egg

-

Die Kinder mit besonderen Bedürfnissen erhalten einen vom äußeren Erscheinungsbild identen Wochenplan, der inhaltlich an das gemeinsame Thema der Klasse anknüpft, aber auch ganz eigene Aufgaben enthält.

-

Sie erhalten einen eigenen WOPL mit Bildsymbolen. Über das Symbol können sie die gewünschte Tätigkeit bestimmen, Hauptschüler lesen ihnen den genauen Arbeitsauftrag vor und unterstützen sie soweit notwendig.

-

Statt eines eigenen Wochenplans machen die Kinder mit bes. Bedürfnissen Freiarbeit im Sinne der Montessori Pädagogik: Sie haben ihr eigenes Regal mit den für sie vorbereiteten Materialien. Die Anordnung der Materialien in einem eigenen Regalabschnitt hat sich sehr bewährt, sie schafft Orientierung für die Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen wie auch für die Mitschüler. Allerdings wünschen sich die Schüler mit besonderen Bedürfnissen auch einen Wochenplan wie die andern.

-

Statt eines eigenen Wochenplans wird eine Liste von Aufgaben, Tätigkeiten und Spielen zusammengestellt und aufgehängt. Sie dient den HS-Kindern dazu, den Kindern mit besonderen Bedürfnissen Wahlmöglichkeiten anzubieten.

-

Ausgesprochen gut bewährt hat sich die Gestaltung der Lernumgebung mit verschiedenen Ecken (Kreativ-, Bio-, Experimentierecke), die auch von Hauptschülern genutzt werden. Gute räumliche Bedingungen sind dafür notwendig.

Projektorientiertes Lernen und Werkstattbetrieb

Ich wiederhole an dieser Stelle die Einschätzung der Teams, dass diese Form des Arbeitens den Ansprüchen integrativer Pädagogik am nächsten kommt und individuelle Anschlussmöglichkeiten mit etwas Kreativität leicht zu finden sind.

Einzelförderung in der Figur des Aufeinander-bezogen-Seins und der Figur des

Füreinander

Trotz der Bewegung hin zu mehr offenen Unterrichtsstrukturen wird doch in den meisten Klassen noch immer in vielen lehrerzentrierten Unterrichtsstunden verbal/kognitives, an einem Lehrgang orientiertes Lernen in den Vordergrund gestellt. Und auch wenn es gelingt, durch Binnendifferenzierung Anschlussstoffe zu finden, rückten Lernorte und Lernfelder, die besonders für Kinder, die wenig Interesse für Angebote im kulturtechnischen Bereich - auf der Symbolebene - zeigen und sich die Umwelt hauptsächlich handelnd-aktiv aneignen, in den Hintergrund, wenn sich die Sonderpädagogen zu sehr an den Inhalten und der Struktur der Hauptschul-Lehrer orientierten. Hier muss bewusst abgewogen und entschieden werden, ob eine enge Auslegung des Lernens am gemeinsamen Gegenstand oder aber eine sehr weite Auslegung, nämlich ein getrenntes Lernen in der Figur des Füreinander, das passendere Angebot für das einzelne Kind/einzelne Kinder ist. Vier Klassen, in denen Kinder nach dem S-Lehrplan unterrichtet wurden, arbeiteten regelmäßig mit dieser Struktur, eine Klasse gelegentlich, in einer anderen Klasse waren keine Kinder mit sog. schweren Behinderungen.

Jause für die Klasse herrichten

Ein Lernort, der sich für vielfältige sinnlich-praktische Erfahrung anbietet und in der Sonderpädagogik nicht zu Unrecht einen großen Stellenwert hat, ist die Küche mit all ihren Möglichkeiten:Wahrnehmungsschulung, funktionales Training wie die Entwicklung von Feinmotorik und Handfertigkeiten, Übungen zur Begriffsbildung und Klassifikation, Handlungsplanung, Übungen im mathematischen Bereich (abwägen, zuordnen, zählen), Gedächtnisschulung, um nur eine Auswahl der Möglichkeiten zu nennen. Im Lernfeld Küche geht es nicht in erster Linie darum, Fähigkeiten zur Selbstversorgung einzutrainieren, sondern um die Anregung basaler kognitiver Prozesse.[5]

In mehreren Klassen nützten die Sonderpädagogen mit einzelnen Kindern oder mit einer kleinen Gruppe das Lernfeld Küche, um für die gesamte Klasse eine Jause herzurichten, während die Mitschüler (HS + ASO) einen mindestens zweistündigen Fachunterrichtsblock (E, D, M) hatten. Die Jause wird am Ende des Blocks oder in der Pause serviert und gemeinsam gegessen. Obwohl diese Organisation eine ganz klare Form der äußeren Differenzierung ist, scheint dies auf die Stellung der SchülerInnen keinerlei negative Auswirkungen gehabt zu haben. Eher das Gegenteil ist der Fall - kommunikative Prozesse werden angeregt, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen machen positive Selbsterfahrung und erleben Wertschätzung. In Klassen mit kleiner Kochnische oder improvisierter Teeküche im zweiten Raum wie auch in Klassen, die in die Schulküche ausweichen mussten, waren in der kleinen Pause immer Hauptschüler da, die voller Spannung danach fragten, was für eine Jause es gibt und in der Regel ihrer Freude darüber Ausdruck verliehen. Von Nutella/Topfenaufstrich/Kresse/Radieschenbroten über Toast, Würstchen, kleine Häppchen bis zu Fruchtsalat, Topfencreme reichte das Angebot, ausgepresste Fruchtsäfte, Tee und heiße Schokolade dienten für Schüttübungen und Umgang mit dem Herd und heißen Flüssigkeiten. Die Erfahrungen können im Unterricht weiterverarbeitet werden und je nach Entwicklungsstand auch die beiden anderen Aneignungsniveaus, die anschauliche und die symbolische Ebene aktiviert werden. Häufig haben LehrerInnen die Rezepte ins Heft gezeichnet oder aber Abläufe fotografiert (anschauliche Ebene) und/oder versprachlicht (symbolische Ebene). Das Herstellen von Kartensätzen aus Handlungsabläufen gehört ebenso zum Arbeitsrepertoire und konnte in der Freiarbeit benützt werden - und war dann Arbeitsmaterial für Sprache, Gedächtnis und Serienbildung.

Vorbereiten der Klassenjause

Kreative Lösungen - s'Lädele

Ein nachahmenswertes Beispiel möchte ich stellvertretend für viele gute Ideen und kreative Lösungen vorstellen, die durch engagierte Teamarbeit entstehen können. Als ein Junge mit Down-Syndrom in der 3. Klasse Hauptschule seine Position zu verlieren drohte, suchte das Team nach einer Aufgabe, die ihm seine Wichtigkeit in der Gruppe erhält. Es entstand die Idee, mit ihm ein Lädele[6] einzurichten, bei welchem die Schüler drei Mal pro Woche eine Jause bestellen konnten. Jeden Morgen, wenn das Lädele geöffnet war, ging er von Kind zu Kind, fragte nach Bestellungen (Semmel, Laugenbrot, Apfelsaft, Früchte und Biberli[7] waren das Angebot) und notierte diese auf einem Zettel. Im Anschluss daran ging er einkaufen, abwechselnd begleitet von einem Hauptschulkind, die diese Unterbrechungen durchaus eigennützig genossen. G. füllte sein Lädele auf, in oder kurz vor der Pause holten die Schüler die Jause ab und bezahlten bei ihm. Dieses Angebot vom Lädele nahmen auch Schüler anderer Klassen in Anspruch.

s'Lädele, HS Kirchdorf

Jause bestellen

Einkaufen

Ähnlich dem Lernfeld Küche bieten sich rund ums Einkaufen vielfältige Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem allgemeinen Bildungsziel »Erhöhung der Selbständigkeit im Alltag« an: Verkehrserziehung, Kennenlernen der näheren Umgebung der Schule, Lernen von Umgangsformen in unterschiedlichen sozialen Kontexten, um auch wieder nur eine kleine Auswahl aufzuzählen. Inhalte wie Verkehrserziehung sind mit dem HS-Lehrplan wenig kompatibel und auch in projektförmigem Unterricht nicht gut realisierbar, weil das Einüben richtigen Verhaltens auf der Straße in der Regel viel Zeit und Wiederholung braucht. Über das Einkaufen kann z. B. Verkehrserziehung in die Figur des Aufeinander-bezogen-Seins eingebettet werden, wenn regelmäßiges Einkaufen für Hauswirtschaft, z. B. ab der dritten Klasse, an die Kinder mit erhöhtem SPF übertragen wird. Solche Verknüpfungen erfordern Flexibilität und die Bereitschaft zur Umstellung von Routinen der Hauswirtschafts- LehrerInnen, die in der Regel nicht zum Kernteam gehörten.

Die Erfahrungen mit der Figur des Füreinander sind durchwegs positiv:

-

Die Schüler erleben sich als wichtig und bedeutend für die Gruppe, können positive Selbsterfahrungen machen, wenn das Angebot, so wie bei den Jausen in den ersten beiden Klassen und das Lädele in den beiden oberen Klassen ernsthaft von den Mitschülern wahrgenommen wurde.

-

Neben der alltäglichen Kommunikation werden von den Lehrerteams zusätzliche Kommunikationsräume geschaffen oder angeregt, sowohl innerhalb der Klasse als auch nach außen (einkaufen).

-

Diese Angebote unterscheiden sich stark vom schulischen Alltag einer Hauptschule, der sich doch stark über Sprache und Kulturtechniken definiert und wirken für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen strukturbildend, ähnlich wie Turnstunden oder auch Musik. Sie können helfen, zeitliche Orientierungen aufzubauen und längere Zeiträume zu überschauen.

Erhöhung der Selbständigkeit im Alltag

Mit der Integrationsbewegung wurde meiner Meinung nach immer wieder berechtigte Kritik daran laut, dass die Heilpädagogik und die Sonderpädagogen Lernangebote für Menschen mit sog. geistiger Behinderung darauf reduzierten, »lebenspraktische Fertigkeiten« zu erwerben und ihnen dadurch auch viele Lernmöglichkeiten vorenthielten. Das Empowerment-Konzept und -Denken verschiebt die Gewichtung von der »Selbständigkeit« hin zur Selbstbestimmung, zum Erwerb größtmöglicher Verfügungsmacht über eigene Lebensumstände. Entscheidungskompetenz, nicht so sehr Handlungskompetenz, Leben mit der Beeinträchtigung verknüpft mit Selbstbestimmung über die Art und Weise der Unterstützung und Hilfe und nicht Kompensierung der Behinderung stehen im Vordergrund. Mit einer Reihe von absurden Beispielen und Erfahrungen haben uns Menschen mit körperlicher Behinderung den Blick dafür geöffnet: wie sie z. B. auf handwerkliche Berufe/Hilfstätigkeiten hin ausgebildet wurden, statt Stärken außerhalb der Behinderung zu suchen, wie sie viele Stunden in der Küche verbrachten, obwohl sie im Erwachsenenleben nie kochen würden, weil es viel zu aufwändig, umständlich und teilweise schmerzhaft wäre und die Selbständigkeit mit dem Bedienen-Können einer Mikrowelle um ein Vielfaches steigen würde. Es waren Menschen mit Behinderung, die der Heilpädagogik die teilweise Absurdität des Konzepts der Selbständigkeit vor Augen führten. Reinhard Z., ein Vertreter von ›Selbstbestimmt Leben Vorarlberg‹ erzählt in diesem Zusammenhang immer wieder, dass es für ihn weit mehr an Lebensqualität bedeutet, sich mit Assistenz in 3/4 Stunden an- und auszuziehen als selbständig dafür jeweils zwei Stunden zu brauchen, also vier Stunden des Tages mit An- und Ausziehen beschäftigt zu sein, statt Zeitung zu lesen oder mit jemandem einen Kaffee zu trinken - eigentlich naheliegend und einleuchtend und dennoch in den Köpfen vieler Sonderpädagogen kaum verankert.

Auf diesem Hintergrund ist alles, was in der alten Terminologie unter »lebenspraktischen Übungen« - heute Selbstversorgung - subsummiert wurde, meiner Meinung nach etwas zu Unrecht pauschal abgelehnt worden. Das Erreichen größtmöglicher Selbständigkeit im Alltag mit Berücksichtigung von Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten und nicht als entmündigender Dressurakt halte ich dennoch für ein anzustrebendes Bildungsziel. Sich selbst versorgen zu können spielt eine wesentliche Rolle für die Unabhängigkeit von anderen Personen und die Bewegungsfreiheit im Alltag.

In der Sichtweise von Inklusion und Normalisierung ist der Alltag von Jugendlichen zwischen 10 und 14 in unserer Kultur jedoch die gegliederte Sekundarstufe und nicht die reduzierte Lernwelt einer Schwerstbehinderten-Klasse. Daher gilt es, in diesem Alltagskontext die Fertigkeiten zur Selbständigkeit einzuüben. Jeder Schulalltag bietet dafür genügend Anlässe.

Eine große Schwierigkeit bei der Förderung der Lebenspraxis in der Sekundarstufe ist das unterschiedliche Tempo - auch im Vergleich zur Grundschule - das durch relativ starre Zeitstrukturen vorgegeben wird und häufig Kindern mit besonderen Bedürfnissen, manchmal auch anderen, nicht entspricht. Innerhalb der Strukturen der Integrationsklassen kann das Tempo etwas entschärft werden, nicht jedoch dann, wenn das Team gemeinsame Räume wie den Turnsaal, Musiksaal oder Zeichensaal benutzen will.

Das Tempo stellt - außer in Freiarbeitsstrukturen - ein Problem dar, wenn ein Kind für eine Tätigkeit sehr viel Zeit braucht, die vom Rest der Klasse in wenigen Minuten und ohne Aufwand erledigt wird. Löst das Team die Diskrepanz, indem man dem Kind rasch hilft, um im Klassentempo mitzukommen, fördert man seine Passivität und vermittelt ihm eine deutlich negative Selbsterfahrung, nämlich mit dem eigenen Tempo den Ansprüchen nicht zu genügen. In Integrationsklassen übernehmen in den unteren Stufen häufig Kinder in der Intention des Helfens diese Rolle - hier müssen die Teams sehr sensibel zum einen das Thema des Helfens bearbeiten und zum anderen abwägen, ob sie den Dialog oder die Selbständigkeit unterstützen. Legen die Teams Wert auf die selbständige Bewältigung lebenspraktischer Bereiche, versäumt das Kind andere Inhalte (z. B. ist die Turnstunde oder die große Pause fast vorbei, bis sich das Kind selbst angezogen hat!). Die Konzentration auf wenige Ziele kann behilflich sein, zwischen diesen beiden Polen eine passende Balance herzustellen. Im Folgenden werde ich exemplarisch aufzeigen, wie Teams mit diesen Themen umgegangen sind:

Selbstversorgung: An- und Ausziehen

Das An- und Ausziehen war für mehrere Schüler mit erhöhtem Förderbedarf in den Pionier-Integrationsklassen ein Thema, das mit den Zeitstrukturen und dem Tempo der Hauptschule kollidierte. Im Sinne der Gestaltung einer entsprechenden Lernumgebung wurde es notwendig, ausreichend Zeit-Räume zur Verfügung zu stellen, in welchen die Schüler die gleichbleibenden Handlungsabläufe des sich Kleidens üben und damit als Gewohnheiten ausbilden konnten. An- und Ausziehsituationen sind in der Alltagspraxis der Hauptschule genügend vorhanden (Schulbeginn und -ende, große Pause, Leibesübungen, Schwimmen). Je nach Schüler und individuellem Förderplan wurde das Anziehen an bestimmten Stellen im Tagesablauf (Mittag oder große Pause) als spezifische Fördersituation eingeplant.

Möglichkeiten:

-

Jacke und Schuhe werden zeitgerecht in die Klasse hereingeholt, der Schüler zieht sich in der Klasse an;

-

Helfersystem einrichten, Zeitstrukturen verschieben: Ein Mitschüler begleitet den Schüler schon während der Pause in den Umkleideraum, Physik- Saal usw. - diese gemeinsamen Wege sind ein zusätzliches Dialog-Angebot;

-

Das betreffende Kind wird so zeitgerecht zum Umziehen geschickt, dass es in etwa fertig ist, wenn die Mitschüler kommen;

Bewegung fördern

Langes ruhiges Sitzen ist für jedes Kind ungünstig, für Kinder mit körperlichen Einschränkungen gilt das im Besonderen. Bewegung zu aktivieren ist bei mehreren Kindern in den Integrationsklassen ein wichtiger Förderschwerpunkt. Während das Bewegungsbedürfnis in offenen Strukturen wie Wochenplan oder projektorientierten Unterrichtsformen genügend Spielraum erhält und vor allem wenig störend wirkt, kommt es in lehrerzentrierten Stunden sicherlich zu kurz.

Möglichkeiten:

-

Wege im Schulhaus selbständig bewältigen - Aufbau von Helfersystemen: früher gehen oder das später-Kommen akzeptieren

-

Bewegungsfördernde Elemente wie Sitzbälle, Rollbretter, Pedalos in der Klasse zur Verfügung stellen,

-

Hängematte im Gruppenraum zur Entspannung und Stimulation des vestibulären Systems

-

Botengänge im Schulhaus übertragen

-

Rollstuhltraining im Gang als regelmäßiger Bestandteil des Wochenplans

-

Übungen (Kurzturnen für alle) regelmäßig in den Vormittag einbauen

Zeitstrukturen wahrnehmen

Hauptschüler finden sich in der Regel mit den sie umgebenden Zeitstrukturen zurecht, sie orientieren sich mit Hilfe der Uhr, können Zeiträume überblicken und Zeitpunkte bestimmen und einhalten. Sich innerhalb kulturell vorgegebener Zeitstrukturen bewegen zu können, sich darin sicher zu fühlen, eröffnet Menschen mit Behinderung einen großen Raum an möglicher Selbstbestimmung und ist daher als Lernangebot auch im Sekundarstufenbereich zu arrangieren. Und auch für das Wahrnehmen von Zeitstrukturen bieten sich im Sekundarstufensystem genügend Alltags-Situationen.

Beispiele für die Umsetzung:

-

Stundenpläne visualisieren und auf die Bank aufkleben

-

Stundenpläne mit Lehrerfotos visualisieren

-

Stundenpläne jeden Morgen besprechen - zeitliche Vorausschau

-

auf dem Stundenplan mit einem Symbol - einer Signalfarbe - kennzeichnen, in welcher Stunde man sich befindet

-

Tagesabläufe wie Stundenpläne mit der Uhr koppeln

-

Klare Zeitstrukturen einhalten

-

Verantwortung für Abreißkalender übernehmen - täglich das Datum auf die Tafel schreiben

-

Zeitpunkte im Jahreskreis visualisieren

Stundenplan für S., Hauptschule Egg

Der binnendifferenzierte gemeinsame Unterricht mit Wochenplanstruktur und themenzentriert-projektartigen Vorhaben, ergänzt durch individuelle Förderangebote in der Figur des Aufeinander-bezogen-Seins bietet nach ersten Erfahrungen der Pionierteams gute Lern- und Integrationsmöglichkeiten auch für Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf und kann in dieser Form bis in die 8. Schulstufe praktiziert werden. Die Teams weisen jedoch immer wieder auf die sehr guten personellen Ressourcen hin, mit denen sie im Schulversuch arbeiten konnten. Die teilweisen Dreifachbesetzungen in den Hauptfächern ermöglichten individuelle Förderung der Jugendlichen mit erhöhtem SPF bei gleichzeitiger Doppelbesetzung für die restlichen Schüler (HS + ASO). Ob die Fördermöglichkeit aus Lehrersicht und damit auch die Zufriedenheit der Lehrer mit ihrer Arbeit als befriedigend eingeschätzt wird, hängt in hohem Maß mit der Gruppenzusammensetzung der Schüler mit SPF zusammen. Weniger in den sechs Pionier- als verstärkt in nachfolgenden Klassen hatten LehrerInnen das Gefühl, nicht allen Kindern gerecht zu werden. Die Ursache lag vor allem im hohen Betreuungsaufwand einzelner SchülerInnen, wobei in erster Linie Jugendliche mit schweren körperlichen Behinderungen gemeint[8] sind oder aber Jugendliche, die mit ihrem Verhalten sehr viel Aufmerksamkeit von Lehrpersonen binden.

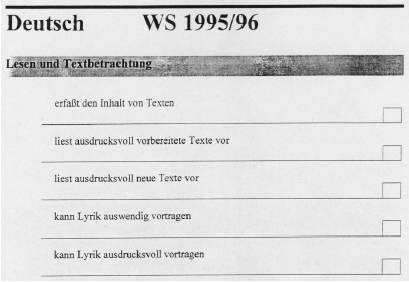

Integrativer Unterricht, eine Pädagogik der Vielfalt gerät zweifelsohne in Widerspruch zur Ziffernbeurteilung, die darauf aufbaut, dass alle SchülerInnen einer Gruppe zur gleichen Zeit im selben Lerntempo das Gleiche lernen, mit anderen Worten, von der Gruppe als einer Bezugsnorm ohne Berücksichtigung der unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen ausgeht. Allerdings, und darauf muss immer wieder aufmerksam gemacht werden, ist die Kritik an der Ziffernbeurteilung nicht gleichzusetzen mit einem Verzicht auf Leistung bzw. Leistungsanforderungen - eine Verknüpfung, die im Alltag leider nur allzu oft als Vorurteil anzutreffen ist, wobei der Leistungsbegriff jeweils zu definieren wäre. Die Kritik ist eine an der Form der Beurteilung, nicht eine an der Qualifikationsfunktion der Schule an sich, die mit Leistungsanforderungen einhergehen muss. Allerdings wendet sich ein Verständnis des Leistungsbegriffs auf der Basis integrativer und konstruktivistischer Pädagogik gegen eine intellektuelle Vereinseitigung und Verengung des Bildungsbegriffs.

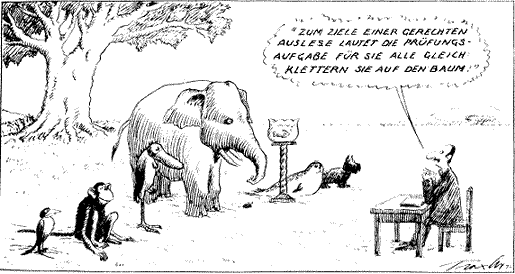

Hans Traxlers Karikatur (in Klant 1983, 25) zur Chancengleichheit dient der Integrationsbewegung schon lange und immer wieder zum Aufzeigen, wie widersinnig es ist, gleiche Leistungsanforderungen an Individuen mit unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten zu richten.

Karikaturbeschreibung: Ein Hund, eine Robbe, ein Goldfisch, ein Elefant, zwei Vögel, ein Affe bekommen vom Lehrer folgende Anweisung: "Zum Ziele einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für sie alle gleich: Klettern sie auf den Baum!"

Die Kritik an der traditionellen Form der Leistungsbeurteilung in Form von Ziffernnoten ist, wie vieles andere auch, keine Erfindung der Integrationspädagogik, sie durchzieht den pädagogischen Diskurs nicht nur dieses Jahrhunderts.

|

»Ich vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer nur jedes Kind mit ihm selbst.« (Johann Heinrich Pestalozzi, 1790) »Der Erzieher vergleicht seinen Zögling nicht mit anderen, er vergleicht ihn mit sich selbst. Er vergleicht das, was der junge Mensch wird, mit dem, was derselbe vermutlich werden könnte.« (Johann Friedrich Herbart, 1832) »Die Gefahr der Zensur durch den Lehrer kann als nicht groß genug bezeichnet werden. Sofort befördert sie die Einstellung des Lernens auf den Lehrer und verdirbt die eigene Arbeitslinie des Kindes und verstört das eigene sittliche Urteil, die Sicherheit der eigenen Stimme im Kinde.« (Peter Petersen, 1927) »Der größte Skandal und eine für alle pädagogische Reform tödliche Bedingung ist die Beibehaltung des Notenbeurteilungssystems - wider alle wissenschaftlich erhärtete Erkenntnis der Zukunft.« (Hartmut von Hentig, in Pädagogik 6/90) (Zitate entnommen aus: Materialien zur sozialintegrativen Schule, hrsg. Vom Zentrum für integrative Betreuung (ZIB), Beratungsstelle des Landesschulrates für Steiermark, Graz, o. J.) |

Die wesentlichen Problemfelder und Kritikansätze können folgendermaßen zusammengefasst werden (vgl. Sertl u.a., 2000; Portmann 1997):

-

Die Funktionen, die Noten erfüllen, lassen sich vereinfachend auf drei reduzieren:

-

die pädagogische (Qualifikationsfunktion) - die Note soll SchülerInnen zu erhöhtem Einsatz anspornen. Von Kritikern der Ziffernbeurteilung wird grundsätzlich in Frage gestelllt, dass die Note die pädagogische Funktion, nämlich Leistungsanreiz zu sein, erfüllen kann. Eine Reihe von Studien belegte schon in den 70er Jahren, dass besonders bei leistungsschwächeren Kindern das Gegenteil passiert: Schlechte Noten spornen in aller Regel nicht an, sie führen auf einem Kontinuum zu Versagensängsten, niedrigem Selbstwertgefühl und Leistungsverweigerung. Auch die Berichtsfunktion kann die Note nach Meinung von Kritikern nicht erfüllen. (Petritsch 1974, 7 ff)

-

die Berichts- und Kontrollfunktion - Eltern und Kinder sollen mittels der Note über den Leistungsfortgang informiert werden;

-

die Berechtigungs- und Selektionsfunktion - Noten entscheiden wesentlich über Bildungs- und Berufschancen.

-

Noten vermitteln den Eindruck von Objektivität. Diesen Eindruck widerlegen zahlreiche empirische Untersuchungen. (Vgl. Vierlinger 1999, 40ff) Sie belegen eindrücklich, dass verschiedene LehrerInnen Schülerarbeiten völlig unterschiedlich bewerten (Kriterium der Objektivität), dass oft nicht diejenigen Leistungen erfasst werden, die eine Prüfungsarbeit vorgibt zu erfassen (Kriterium der Validität) und dass auch die Reliabilität (= ähnliche Ergebnisse bei wiederholter Bewertung) nicht überzeugend ist.

-

Beurteilen heißt immer, einen Maßstab anzulegen, eine Bezugsnorm zu definieren. Der pädagogisch zentrale Einwand gegen die Ziffernbeurteilung ist, dass die Note die Gruppe als Bezugsnorm braucht, d. h. mit anderen Worten, dass die Leistungen eines Kindes mit denen seiner MitschülerInnen verglichen werden, unabhängig von seinen Lernvoraussetzungen, seinem Entwicklungsstand und auch seinem Einsatz. Eine andere Norm wären Lernziele, an denen die Leistung der Kinder gemessen wird (Sachnorm). Solange jedoch die gleichen Lernziele mit Verweis auf die Lehrpläne von Lehrern formuliert und dann mit Ziffern beurteilt werden, bleibt die Ungerechtigkeit bestehen. Wenn man die Aussage ernst nimmt, dass jedes Kind als Individuum mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten im Zentrum der pädagogischen Arbeit steht, dann kann als Bezugsnorm für die Bewertung von Fortschritten auch nur das Kind selbst gelten (personenbezogene, individuelle Bezugsnorm). Mit anderen Worten, die Leistungen der Kinder werden nicht mit denen anderer, sondern mit seinen bisherigen verglichen.

Mit diesem kurzen Abriss möchte ich darauf verweisen, wie hochkomplex das Thema Leistungsbeurteilung ist. (Vgl. Vierlinger 1999; Sertl 2000) Es geht dabei längst nicht nur um die Frage nach der passenden Bezugsnorm, sondern auch um die Frage, was unter Leistung zu verstehen ist und wie sich - wenn überhaupt - verschiedene Leistungen, die nicht wie Fehlerzahlen quantifizierbar sind, von außen messen lassen.