Integrative Unterrichtsgestaltung im Spiegel von Theorie und Alltagspraxis am Beispiel der ersten Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, eingereicht bei a.o. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck, Innsbruck, März 2002. Zurück zur Indexseite

Inhaltsverzeichnis

-

1 Themenfokussierung - Kontextualisierung - Intention - Wissenschaftsverständnis

- 1.1 ZU MEINEM SELBSTVERSTÄNDNIS ALS (SONDER)-PÄDAGOGIN

- 1.2 MEIN SELBSTVERSTÄNDNIS EINER SCHULE FÜR ALLE

- 1.3 MEINE ROLLE ALS WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITERIN DER INTEGRATIVEN SCHULVERSUCHE IN VORARLBERG

- 1.4 ENTWICKLUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

- 1.5 ZUM AUFBAU DER ARBEIT

- 1.6 DATENGRUNDLAGE

- 1.7 WIE SICH PERSÖNLICHES UND WISSENSCHAFTLICHES INTERESSE IN MEINEM WISSENSCHAFTLICHEN SELBSTVERSTÄNDNIS VERBINDEN

- 2 Integrative Pädagogik im Kontext des allgemein-pädagogischen Diskurses

- 3 Die »Vorarlberger Pionierklassen« - Schulversuchsklassen 1994/95 - 1998/1999: Äußere Organisation - Rahmenbedingungen - Hypothesen

Inhaltsverzeichnis

- 1.1 ZU MEINEM SELBSTVERSTÄNDNIS ALS (SONDER)-PÄDAGOGIN

- 1.2 MEIN SELBSTVERSTÄNDNIS EINER SCHULE FÜR ALLE

- 1.3 MEINE ROLLE ALS WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITERIN DER INTEGRATIVEN SCHULVERSUCHE IN VORARLBERG

- 1.4 ENTWICKLUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

- 1.5 ZUM AUFBAU DER ARBEIT

- 1.6 DATENGRUNDLAGE

- 1.7 WIE SICH PERSÖNLICHES UND WISSENSCHAFTLICHES INTERESSE IN MEINEM WISSENSCHAFTLICHEN SELBSTVERSTÄNDNIS VERBINDEN

Meine persönliche Geschichte mit den Themen »Integration« und Sonder-/Heilpädagogik begann vor bald 15 Jahren. Ich war damals Volksschullehrerin und kurz davor, mein Pädagogik-Studium abzuschließen. Im Herbst 1989 traten die Eltern von Isabella, einem so genannt[1] schwer-mehrfach behinderten Mädchen mit dem Wunsch an meine damalige Schule heran, ihre Tochter solle mit den Kindern aus der Nachbarschaft die Schule besuchen können. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Schulversuchsklassen zur sozialen Integration von Kindern mit Behinderung in Vorarlberg - die ersten beiden integrativ geführten Klassen sollten im Herbst des darauffolgenden Jahres in Lustenau und Andelsbuch entstehen. Ich befand mich damals eher auf dem Sprung aus der Schule hinaus, nicht aus Frustration oder burn-out, sondern weil ich eine neue Herausforderung suchen wollte. Der Lehrkörper meiner Schule war grundsätzlich offen für die Einrichtung einer Schulversuchsklasse, allerdings wollte sie niemand übernehmen.

Nach einer längeren Zeit des Überlegens entschied ich mich zunächst nur für diese Klasse - die Entscheidung sollte aber eine wichtige Weichenstellung für mein Leben werden. Ich gebe zu, dass ich anfangs durchaus meine Ängste hatte, unsicher war, zweifelte. Meine Zweifel rankten sich fast ausschließlich um das Thema der so genannten geistigen Behinderung. Ich hatte bereits Erfahrungen mit offenem Unterricht, hatte Elemente der Reformpädagogik in meinen Unterricht integriert, konnte mir gemeinsamen Unterricht von körperbehinderten oder sog. lernschwachen Kindern mit sog. ›normalen Kindern‹ sehr gut vorstellen - aber geistige Behinderung? Wie sollte ein Kind mit geistiger Behinderung in diesem Unterricht Platz finden, was sollte es in einer ›normalen‹ Schulklasse, wo doch das Erlernen der Kulturtechniken ein Schwerpunkt ist? Heute weiß ich, dass ich damals ge- und verfangen war in den gesellschaftlichen Vorurteilen, Bildern, Vorstellungen - die mit dem Begriff »geistige Behinderung « verknüpft waren. Ich kannte bis dahin niemanden mit einer »geistigen Behinderung« - die gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung, der Segregation, welche die Eltern überwinden wollten, hatten bei mir völlig gegriffen. Menschen mit einer Körperbehinderung kannte ich aus meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis - die Integration von Menschen mit diesem ›label‹ oder ›Stigma‹ (Goffman 1967) hätte mir wahrscheinlich bedeutend weniger Kopfzerbrechen bereitet.

Nun, die vier Jahre mit Isabella und den anderen Kindern in der Volksschule sind schon lange vorbei. Es waren - und ich meine das völlig ohne Pathos - die schönsten und reichsten Jahre meines Lehrerinnen-Seins. Sowohl die theoretische Auseinandersetzung als auch die Praxis der Integration hatten mich völlig überzeugt: »Alle Kinder (Menschen, Anm. der Verfasserin) haben das Recht, in ihrem natürlichen sozialen Umfeld, inmitten unserer Gesellschaft in Achtung und Würde zu leben. Dies zu erreichen, betrachten wir als unsere Aufgabe. Dafür arbeiten wir, dafür kämpfen wir!« (Integration Vorarlberg)[2]

Dieser Programmatik - den Begriff Kinder ersetzt durch den Begriff des Menschen, also alle Altersstufen umfassend - habe ich mich seither verpflichtet. Diese Dissertation verstehe ich in diesem Sinne als Beitrag, als Dankeschön an jene Menschen - Mütter vor allem -, die mit so viel Engagement und Beharrlichkeit diesen oft nicht leichten Weg vom Rand zur Mitte hin gehen oder zu gehen versuchen.

Mein Zugang zur Heil-/Sonderpädagogik ist eng verknüpft mit der von Eltern initiierten Integrationsbewegung und der theoretischen Auseinandersetzung mit den Wurzeln, aus denen die Elternbewegung ihre Visionen, Argumente und Hoffnungen bezog - ohne immer explizit darauf zu verweisen: »Independent Living - Selbstbestimmt-Leben«, »Normalisierung«, »People first«, »Empowerment « - sind die bedeutendsten Konzeptionen, mit denen sich häufig Menschen mit Behinderung selbst zu Wort gemeldet und dabei eine ganze Menge von Sicherheiten, Normalitäten, Bewertungen, Selbstverständlichkeiten auf den Kopf gestellt haben. (Vgl. Miles-Paul 1992; Saal 1995) Sie waren es, die das Selbstverständnis der Sonderpädagogik radikal in Frage stellten, den selbsternannten Behindertenpädagogen ihre Kompetenz absprachen und diese stattdessen für sich selbst reklamierten (Experte in eigener Sache sein), respektlos die behinderten Menschen zugeschriebene Schutzbedürftigkeit ablehnten und selbstbewusst Assistenz einforderten anstelle von dankbarer Unterwürfigkeit, die Mitleid als heuchlerische Strategie der Abwehr entlarvten und stattdessen Respekt und Partizipation mit der nötigen Unterstützung einforderten. Die theoretische Auseinandersetzung mit diesen Positionen hat mein Selbstverständnis als Pädagogin nachhaltig verändert, wobei die Konfrontation dabei nicht immer einfach war: Immer wieder musste ich Positionen ›Betroffener‹ als überzogene Forderungen zurückweisen, mit Verweis auf die (schulische) Realität bzw. auf die Realitätsferne meine Identität als Pädagogin schützen, mein pädagogisches Handeln rechtfertigen. Mittlerweile sind viele dieser theoretischen Positionen zu meinem eigenen Selbstverständnis geworden, die anfängliche Abwehr ist einer produktiven Selbstverständlichkeit gewichen.

In den deutschsprachigen Ländern ist das Empowerment-Konzept (vgl. Theunissen 1995) mit einiger Verzögerung - erst zu Beginn der 80er Jahre - von Eltern mit Kindern mit Behinderungen rezipiert worden. Der Slogan »Recht statt Gnade«, mit dem die österreichische Elternbewegung um die Nicht-Aussonderung ihrer Kinder kämpfte, verweist eindeutig auf die Verortung der Bewegung in diesen theoretischen Positionen. Dass die Integrationsbewegung sowohl in Österreich als auch in Deutschland mehr eine Eltern- denn eine Betroffenenbewegung im engeren Sinne war, hängt vermutlich mit der noch immer unfassbaren Geschichte des Nationalsozialismus und der noch immer nicht wirklich erfolgten Auseinandersetzung zusammen: Ein Großteil der Menschen mit Behinderung, das Andere, wurde damals zu Tode gebracht, ermordet - sodass eigentlich jene Generation fehlte, die in den USA und später auch in den nordeuropäischen Ländern die Independent-Living Bewegung ins Leben rief. (Vgl. Egger 1990, Klee 1997)

Die Elternbewegung - und mit ihnen eine kleine Gruppe von Professionellen - kämpfte damals und heute eigentlich nicht für Integration[3], sondern für die Nicht-Aussonderung ihrer Kinder. Sie kämpften dafür, dass ihre Kinder im regionalen Umfeld verbleiben können, mit Geschwistern und Nachbarskindern denselben Kindergarten besuchen dürfen und nicht in einem Sonder-Kindergarten, abseits der Familie, speziell betreut werden. Der nächste Kampf war der für einen Platz in der Volksschule (Primarstufe), später in der Hauptschule (Sekundarstufe). Gemeinsam leben und lernen, eine Schule für alle Kinder wären schon damals die treffenderen Termini gewesen. Seit es die sog. »Integrationsbewegung« in Vorarlberg gibt, war ich Begleiterin und Mitstreiterin jener Eltern (Mütter), die für ihre Kinder Teilhabe und Partizipation an den allgemeinen gesellschaftlichen Institutionen, vornehmlich Schule und Kindergarten, forderten. Mittlerweile sind die ersten Kinder, die wir begleitet haben, Jugendliche oder junge Erwachsene. Die ersten sieben Jugendlichen - die alle nach der gängigen Klassifikation als schwer geistig oder schwer-mehrfach behindert gelten, leben noch immer ohne Aussonderung im regionalen Umfeld und haben mit dem Konzept der »Unterstützten Beschäftigung« Teilzeitarbeitsplätze am freien Arbeitsmarkt gefunden.

Ich bin also keine objektive Beobachterin von außen und gebe auch nicht vor, objektive Forschungsergebnisse präsentieren zu können (mehr noch zu wollen), die belegen oder überzeugen sollen, dass Inclusion[4] gut ist. Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen an gesellschaftlichen Prozessen, die Überwindung von Zuschreibungen medizinisch-pädagogischer, ethnischer, geschlechtlicher oder religiöser Art müssen nicht mehr belegt werden, sie sind in der Verfassung garantierte Rechte und Selbstverständlichkeiten in sich selbst als demokratische Gesellschaftsordnungen verstehenden staatlichen Gebilden. Meine Fragen kreisen seit langem um das WIE: Wie kann diese Vision - und unsere verfassungsrechtlich verankerten Normen der Gleichberechtigung und Unantastbarkeit der Würde aller Menschen sind weitab davon, gelebte Wirklichkeit zu sein - in unterschiedlichen Praxisfeldern, u. a. in der Schule, zumindest Schritt für Schritt in diese Richtung vorangetrieben werden?

Die Organisation eines Schulsystems ist immer auch Spiegel der jeweiligen Gesellschaft und ihrer Geschichte, gesellschaftliches Konstrukt, Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen. Nie in der Geschichte der Schule hat es bisher eine gemeinsame Schule für alle gegeben, bis heute waren und sind Schule und Bildung Privilegien unterschiedlichster Gruppierungen. Die stark gegliederten Schulsysteme Österreichs und Deutschlands spiegeln im Kern noch immer eine »sich ständisch gebärdende Gesellschaft« (Feuser 1993, 39), die subtil darauf achtet, die Bildungsprivilegien für Kinder bestimmter gesellschaftlicher Schichten zu erhalten. Alle Schulen - auch die Volksschulen - begnügten sich bis zum Beginn der Integrationsbemühungen mit einer Auswahl, waren in diesem Sinne ›Sonder‹-Schulen, Schulen für eine ausgewählte, ausgesuchte Gruppe von Kindern und jungen Menschen bzw. schlossen eine Gruppe von Kindern aus. Die Bestimmungen um den Terminus »schulunfähig« (§ 15 Schulpflichtgesetz) werden erst seit einigen Jahren äußerst sparsam angewendet. Diese Feststellung trifft insbesondere auf die Organisation der Sekundarstufe in Österreich zu: Das Gymnasium als ›Sonder‹-Schule für eine gesellschaftliche Gruppe, die sich von diesem Bildungsweg bessere Zukunftschancen für ›ihre‹ Kinder erwartet und andere davon ausschließt, die vor sozial unerwünschten Kontakten etwa mit Migrantenkindern, Verhaltensschwierigen oder auch Kindern aus niedrigeren sozialen Schichten schützen soll, um nur einige Motive zu nennen.

Sonderschulen entwickelten sich deshalb, weil die allgemeine Schule nicht fähig und auch nicht willens war, Kinder, die einer definierten Norm nicht entsprachen, zu unterrichten - insofern haben sich die Sonderschulen damit ein historisches Verdienst erworben: Sonderschulen entstanden als Lern-Orte für Menschen mit special needs, mit sog. besonderen Bedürfnissen. Dennoch sind sie »Ersatzlösungen«, »Notaufnahmelager« wie Hans Wocken sie bezeichnete. (Vgl. Wocken 1990, 55) Die langandauernde Praxis der Sonderbeschulung hat jedoch zu dem Bewusstsein geführt, hat diese fatale Denkkonstruktion etabliert, als ginge es nur so und gar nichts anders, als wäre die Sonderschule keine Auffangstation, sondern bester und einzig möglicher Lernort für Kinder mit als unterschiedlich definierten Norm-Abweichungen. Auch wenn in diesem Schon- und Schutzraum, in der Nische, unbestritten qualitätsvolle und menschlich wertvolle Arbeit geleistet wurde, viele pädagogische Erkenntnisse gewonnen und Methoden entwickelt wurden, bleibt das Faktum, dass die Sonderpädagogik unter dem Deckmantel der besonderen Förderung jene akzeptierten Begründungen lieferte und noch immer beharrlich verteidigt, um behinderte, entstellte, untragbare und andere nicht erwünschte Kinder auszugrenzen.

Inclusion hieße, eine Schule für alle zu entwickeln, die segregierenden Systeme Regelschule und Sonderschule aufzulösen, aber auch die unterschiedlichen Formen der Regelschulen, wie wir sie im Sekundarstufenbereich kennen, zu überwinden - nur insofern wird die hartnäckige Abwehr des schulischen Systems und der sich dahinter verborgen artikulierenden gesellschaftlichen Strömungen allzu verständlich. Dass gemeinsames Lernen von Menschen mit und ohne sog. Behinderung möglich ist, wissen wir aus vielen Beispielen, aus einer hinlänglich dokumentierten Praxis, vor allem aus dem Grundschulbereich. Nicht-Aussonderung in der Schule, das Gestalten von gemeinsamen Lern-Umgebungen ist keine unrealistische Utopie, sondern machbare Wirklichkeit. Es ist letztlich eine Frage der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und des politischen Willens, ob sich eine an den Werten von Humanität, Solidarität und Demokratie orientierte Pädagogik durchsetzt oder die utilitaristische Vorstellung einer Schule, deren Verständnis es ist, die Gesellschaft mit ihren leitmotivischen Paradigmen wie »Produktivität, Effizienz, Leistung« zu bedienen.

Die erste Voraussetzung für eine gemeinsame Schule für alle Kinder kostet

kein Geld, sie erfordert ein neues Denken - und das gleich auf mehreren

Ebenen:

Umkehr der Rechtfertigungspflicht

-

Die langandauernde Praxis der Aussonderung wie auch die Organisation der Sonderpädagogik in speziellen Einrichtungen für spezielle Behinderungsarten (Schulen für Körperbehinderte, für Geistigbehinderte, für Verhaltensauffällige, für Blinde usw. - vgl. Wolfensberger in Wendeler 1993) haben zur unhinterfragten Vorstellung geführt, dass Kinder mit special needs sich ihr Angebot an zentralen Lernorten abholen müssen. Wenn Eltern heute Nicht-Aussonderung wünschen und einfordern, bedarf es - trotz des gesetzlichen Anspruchs auf Wahlmöglichkeit in Österreich - in der Praxis immer noch der besonderen Legitimation. Dabei müsste es völlig umgekehrt funktionieren: Nicht das Normale, das Lernen im natürlichen sozialen Umfeld, zusammen mit anderen, muss besonders begründet werden, sondern die Ausnahme, die Aussonderung bedarf der Begründung. Ich weigere mich mit der Integrationsbewegung, überhaupt einen Grund anzugeben, warum wir gegen Trennung, gegen Ausgrenzung, gegen Isolation und für Gemeinsamkeit sind. Auch die noch so lange Tradition der klassischen Sonderschule als Lernort ist nicht Argument genug. (Vgl. Wocken 1990, 57)

Homogene Lerngruppen sind ein Artefakt

-

Sowohl Bildungspolitiker, Schulaufsichtsbeamte wie auch Lehrpersonen selbst müssen endlich Konsequenzen aus dieser Binsenweisheit ziehen. Wir müssen endlich akzeptieren, dass alle Kinder und Jugendlichen verschieden sind, auch wenn wir sie in Altersgruppen und Jahrgangsklassen zusammenfassen, die ›schulunreifen‹ von den ›schulreifen‹ trennen, die ›guten‹ von den ›schlechten‹, dass sie divergente Lernvoraussetzungen, Interessen, Lernstile, Kompetenzen mitbringen, aus verschiedensten Lebenswelten kommen und ihre biografischen Erfahrungen sich ganz individuell in ihre Persönlichkeiten eingeschrieben haben. Die Betonung liegt auf alle Kinder - nicht nur Kinder, die als behindert definiert werden. Wider die eigenen Schulerfahrungen, wider die Erfahrungen als Lehrende und wider wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse der Pädagogik und mittlerweile der Naturwissenschaften wird in der Praxis großteils am Konstrukt der homogenen Lerngruppe festgehalten. Mit dem Konstrukt der Homogenität geht häufig auch die Vorstellung einher, dass schulische Effizienz - was immer dann im Detail auch darunter verstanden werden mag - am ehesten über Belehrung und rezeptives Lernen und das Abprüfen von lexikalischem Wissen zu erzielen ist.

Lernen ist nicht dasselbe wie Wissensvermittlung

-

Im UNESCO-Bericht »Zur Bildung für das 21. Jhdt.«, den der damalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors 1997 verantwortete, heißt es: »Das Entscheidende für die Zukunft sind ›Kreativität, Sozial- und Handlungskompetenz der Jugendlichen‹. Die Bildungsaufgabe der Gegenwart heißt ›Stärkung der Persönlichkeit‹, im Zentrum stehen ›neue kultursoziale Schlüsselqualifikationen‹ wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Selbstverantwortung, Persönlichkeitsbildung, Teamfähigkeit, Kreativität, Erlebnisfähigkeit, Handlungskraft usw.« (zit. nach Reichen 2001, 164) In einer Zeit, in der sich das Wissen innerhalb kürzester Zeit vervielfacht, in der immer ausgeklügeltere Techniken der Vervielfältigung, Speicherung und Verbreitung von Wissen (Symbolvorräten) entwickelt werden, kann es doch nicht mehr Aufgabe der Schule sein, in einen von vornherein aussichtslosen Konkurrenzkampf mit diesen Medien zu treten. »Da ist sie (die Schule) sofort überrundet, da wird ihre Arbeit schal und erstarrt. Sie sollte und könnte informationstechnisch abrüsten und eine neue Kargheit des Wartens, Nachdenkens, Hinschauens üben.« (Rumpf, 1995, 55) Solange Schulverantwortliche und Lehrende den Bildungsauftrag nicht reflektieren und Schule als Ort der Wissensvermittlung missverstehen, wird gemeinsames Lernen nicht stattfinden können, wird Inclusion nicht möglich.

Entwicklung und Lernen als dialogisches Prinzip

-

Mit der Aussage von Martin Buber »Der Mensch wird am Du zum Ich« (Buber 1983, 37), erstmals 1919 niedergeschrieben, wird in genialer Zusammenfassung all das gesagt, was wir über menschliche Entwicklung auf der psycho-sozialen Ebene wissen. Für das Anliegen der Integration hat Feuser diesen Satz programmatisch ergänzt und erweitert: »Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind.« (Feuser 1993, 53) In der traditionellen Sichtweise halten wir für Lernen und Entwicklung in erster Linie das eigene Vermögen eines Menschen für ausschlaggebend (seine Intelligenz, seine Begabung, wie wir sagen) und seinen momentanen Zustand, z. B. die diagnostizierte Behinderung. Diese Zuschreibung nimmt die traditionelle Schule dann zum Anlass der Segregation und macht sich vehement daran, sie pädagogisch und therapeutisch zu korrigieren und zu normalisieren. Dabei beraubt sie behinderte wie nichtbehinderte Kinder einerseits wichtiger psychosozialer Momente für ihr Lernen und ihre Entwicklung und konserviert andererseits, was wir als Behinderung wahrnehmen, aber vorgeben, zu überwinden. Inclusion hieße, diese Paradoxie zu erkennen und sich dagegenzustellen.

In diesem Verständnis wird Behinderung als Behindert-werden, als Entwicklungsprozess verstanden, der maßgeblich vom DU, d. h. von der gesamten den Menschen umgebenden komplexen Lebenswelt, mitbeeinflusst wird. Diese Sichtweise deckt sich vollinhaltlich mit dem WHO-Behinderungsbegriff, der zwischen Impairments, Disabilities and Handicaps unterscheidet. (WHO 1995, 5f). Heute können wir auf eine Reihe von theoretisch unterschiedlichen Ansätzen aus verschiedensten Wissenschaftsbereichen verweisen, die darin übereinstimmen, dass der kindliche Entwicklungsprozess vom aktiven Dialog, der zuerst über die (soziale) Mutter vermittelt wird, abhängig ist. (Vgl. Papousek 1994, Stern 1992, Dornes 1996, Petzold 1995; vgl. Kapitel 2) Mit anderen Worten: »Die kindliche Entwicklung kann als vom Kind aktiv gestalteter (Re-)Konstruktionsprozess der Wirklichkeit in Wechselwirkung mit seiner sozialen Umwelt verstanden werden.« (Schönwiese 2000, 66)

Zum Verhältnis von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik

-

Inclusion in der Schule hieße, letztlich die Trennung von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik zu überwinden. Für die derzeitige Situation im Übergang bedeutet dies, dass sich die Sonderpädagogik zum Primat der Integration bekennt und ihre Kompetenz und Unterstützung ambulant bzw. subsidiär zur Verfügung stellt. »Integration geht grundsätzlich vor Separation. Alle Sondereinrichtungen sind immer nur nachrangige Ersatzlösungen, Lernorte zweiter Wahl. Sonderschulen stehen zum allgemeinen Schulwesen in einem subsidiären Ergänzungsverhältnis, sie haben grundsätzlich keine eigenständige Existenzberechtigung. Die Existenz von Sonderschulen kann nicht prinzipiell und a priori begründet werden, sondern nur relativ, nämlich relativ im Ungenügen zur allgemeinen Schule.« (Wocken 1990, 57) In diesem Sinne wäre die Sonderpädagogik in erster Linie als subsidiärer, dezentralisierter Dienst für die allgemeine Pädagogik aufzufassen: Sie unterstützt Kinder und LehrerInnen der allgemeinen Schule, so, dass die Kinder mit special needs mit den andern Kindern und wie die andern leben und lernen können - in den USA wird dieses Prinzip mit »least restrictive environment« bezeichnet. Sie bringt aber auch die Kompetenz mit, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine ihnen gemäße Bildung und Erziehung erhalten, Lernangebote am Übergang zur »Zone der nächsten Entwicklung«. (Vgl. Wygotsky, in Papadopoulos 1999) Das Spannungsverhältnis von Gemeinsamkeit und special needs in einer Balance zu halten, ist Hauptarbeit integrativer Pädagogik. Es versteht sich von selbst, dass dieses Verhältnis auch nur als Denkmodell für den Übergang Berechtigung hätte, denn auch dieser Ansatz beinhaltet bereits die Segregation im Denken, die Akzeptanz einer Sonder- und Heilpädagogik und die Kategorisierung von Menschen in solche mit und ohne special needs. Langfristig müsste sich die Sonderpädagogik mit der Allgemeinen Pädagogik verbinden, in ihr aufgehen, in einer basalen, kindzentrierten Pädagogik, die auf jegliche Kategorisierung verzichtet. (Vgl. Feuser 1995)

Kreieren neuer Begrifflichkeiten - sorgsamer Umgang mit sprachlichen Kategorien

-

Sprache entlarvt vermutlich wie kein anderes Medium unser Denken, konstruiert und re-konstruiert Denken und schränkt es ein, tradiert über einge‹fleischte‹ Begriffe. Denken sperrt sich gegen eine rasche Verankerung neuer Denkmuster, ein Phänomen, was wir anhand vieler Begriffssetzungen im Inclusion-Diskurs belegen können. Viele der Begrifflichkeiten, die auch ich bisher verwendet habe und die sich vermutlich durch diese Arbeit durchziehen werden, sind Zeugen dafür, wie stark sich die Segregation und Segmentierung, die Kategorisierung und Klassifizierung in zwei Gruppen sowohl im Denken als auch in der sprachlichen Reproduktion festgesetzt haben. Wir sprechen von Menschen mit und ohne Behinderung, von SchülerInnnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) - wobei die Einteilung relativ willkürlich erfolgt[5] - und konstruieren dabei die Gruppe jener ohne besonderen Förderbedarf; die ›bedürftigen Mängelwesen‹ (Gronemeyer 1996, 35) und diejenigen, die mit weniger auskommen und gesellschaftlich auch billiger sind; wir sind und bilden zu SonderpädagogInnen[6] aus und festigen, beabsichtigt oder nicht, das exklusive Denken: Solange Menschen einer besonderen Pädagogik bedürfen und andere nicht, segregieren wir im Kopf und in der Praxis. Auch diese Paradoxie gälte es zu erkennen und sich dagegenzustellen, neue Begriffe zu kreieren und die Denk- und Sprachmuster der Segregation zu überwinden. (Vgl. Wilhelm/Bintinger 2001, 44)

Trotz vieler ausgesprochen positiver Beispiele von Nicht-Aussonderung sind wir im jetzigen schulischen und gesellschaftlichen Bereich noch weit von Inclusion entfernt, wenn man damit die Selbstverständlichkeit meint, dass Behinderung nicht als Besonderheit, sondern als normaler Seinszustand von Menschen aufgefasst wird und dass alle Kinder, unabhängig von ihren Ansprüchen und Bedürfnissen, eine gemeinsame und ihnen gemäße Bildung in ihrem regionalen Umfeld erhalten können. Und es wäre auch ein Fehlschluss zu glauben, dass die lange Tradition der gesellschaftlichen Produktion und Segmentierung von Behinderung, die Denkkonstruktion von Behinderung, durch eine gemeinsame Schule in ein paar Jahren verändert werden könnte. Ich sehe die gemeinsame Schule als einen notwendigen Weg, als Schritt im Übergang, Behinderung als normale und gesellschaftlich gleichberechtigte Seinsform zu erfahren. Eine grundsätzliche Veränderung des Menschenbildes, des Denkens und der sprachlichen Bezeichnungen - und erst das wäre Inclusion - ist noch Vision. Die Vision oder Utopie würde dann Realität, wenn sich die Begriffe und Bezeichnungen aufgelöst hätten, wenn wir sie nicht mehr benötigten.

Die ungeheure Radikalität und Tragweite von Inclusion formuliert Dreher: »Inklusiv denken bedeutet, bis an die Wurzeln unseres Denkens, unserer Gestaltung von Bildung und Weltkonstruktion nach Elementen zu graben, die es uns ermöglichen zu einer Überwindung der defizitären Sichtweise von Menschen zu finden.« (Dreher, in Bintinger 2001, 53) Hinzuzufügen wäre, dass dieser Prozess nicht nur für Menschen mit Behinderung zu gelten hätte, sondern für alle Denkkonstrukte, mit denen das Eigene über das Andere gestellt wird und damit das Andere über Be-Wertungen ausgeschlossen wird (Sprache, Religion, Kulturkreis).

Inclusion hieße, die Kategorisierung Behindert - Nicht-Behindert, Heil-/Sonderpädagogik - Allgemeine Pädagogik als Sprach-, Denk- und Wirklichkeitskonstruktionen zu verstehen, dieses Verstehen als ersten Schritt zur Veränderung zu sehen und im Übergang neue Bilder, neue Konstruktionen zu deren Überwindung zu entwickeln.

Nach meiner eigenen Unterrichtstätigkeit in einer Volksschul-Integrationsklasse wurde ich vom Landeschulinspektor für Sonderpädagogik und Integration mit der wissenschaftlichen Begleitung der Hauptschul-Integrationsklassen-Teams beauftragt. In der Zeit von 1994 bis zum Schuljahr 1999/2000 hatte ich in dieser Funktion die Möglichkeit, viele Teams auf ihrem Weg zur Integration - zu einer Schule für alle als Vision - zu begleiten. Ab dem Schuljahr 2000/2001 wurden für die wissenschaftliche Begleitung der Integrationsklassen im Sekundarstufenbereich vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur keine zusätzlichen Stunden mehr zur Verfügung gestellt, da zu diesem Zeitpunkt die Schulversuchsphase ausgelaufen waren und sämtliche Integrationsklassen als Regelklassen geführt wurden. Trotzdem wurde auf Drängen vieler HS-Teams und DirektorInnen eine Form der Begleitung ermöglicht: Über SCHILF-Veranstaltungen (schulinterne Lehrerfortbildung) konnte ich die Teams in einem reduzierten Stundenausmaß unterstützen und beraten.

Die Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung sind im Rahmenkonzept des BMUKuS (Gruber/Petri 1989) für den Volksschulbereich geregelt. Sie wurden für die Hauptschule nicht eigens adaptiert und umfassten drei Schwerpunkte: Beratung, Betreuung und Evaluation. Auf der Ebene der Betreuung geht es in erster Linie darum, die LehrerInnen im Schulversuch pädagogisch zu unterstützen, um die Ziele des gemeinsamen Unterrichts von SchülerInnen mit und ohne Behinderung bestmöglich zu erreichen. Auf der Ebene der Entwicklung soll an der Ausarbeitung von Methoden, Materialien und Modellen einer integrativen Unterrichtsgestaltung mitgewirkt werden, die später in die allgemeine Schulpraxis übertragen werden können, um damit eine erfolgreiche Integration behinderter Kinder in einem größeren Umfang zu ermöglichen. Der Bereich der Evaluation wird im Rahmenkonzept nicht näher definiert, österreichweite Vorhaben wurden vom Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung koordiniert.

Für Günter Gorbach, Landesschulinspektor für Sonderpädagogik und Integration in Vorarlberg, war meine zentrale Aufgabe eine pädagogische: die Unterstützung der LehrerInnen mit dem Ziel, gemeinsamen Unterricht auf einem qualitativ möglichst hohen Niveau - entlang der folgenden Leitfragen - zu sichern: Wie muss Unterricht in der Hauptschule gestaltet werden, dass nicht nur ein Nebeneinander, sondern auch ein Miteinander entstehen kann? Werden die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf neben der sozialen Integration auch genügend auf ihrem Entwicklungsniveau, ihren individuellen Lernmöglichkeiten und -bedürfnissen gemäß, gefördert? Findet genügend Differenzierung auch für leistungsstarke Hauptschulkinder statt?

So war der Schwerpunkt meiner Arbeit in den ersten zwei bis drei Jahren, gemeinsam mit den Teams, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits formiert hatten, Unterrichtsstrukturen zu entwickeln, in denen gemeinsames Lernen stattfinden kann, diese zu dokumentieren und den nächsten Teams die gemachten Praxiserfahrungen zur Verfügung zu stellen. Ich hatte damals, bedingt durch die geringe Anzahl der Integrationsklassen[7] - die Möglichkeit, längerdauernde Unterrichtsbeobachtungen zu machen (zwei bis drei Tage hintereinander), mit den Teams Außen- und Innensicht zu reflektieren und nach Verbesserungen zu suchen. Aus dieser Arbeit - Teilnahme am Unterricht, Beobachtungen und Teambesprechungen - entstanden detaillierte Modellberichte von sechs Klassen, Innensichten von Schulen, die im Wesentlichen die Grundlage der Vorbereitungsarbeit mit neuen Teams darstellten und auch eine wichtige Grundlage dieser Forschungsarbeit darstellen.

In einem zweiten Schwerpunkt sollte das Augemerk auf die spezifische Förderung von Kindern mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf gelegt werden. Meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass die Teams individuelle Förderpläne erstellen und sie bei diesem Prozess fachlich unterstützt werden. Diese Aufgabe war besonders in jenen Klassen wichtig, in denen ein nicht ausgebildeter Sonderpädagoge die Betreuung der Integrationskinder übernommen hatte. Einer Einführung in die Thematik der Förderdiagnostik (= pädagogische Diagnostik) folgten die Schritte der Förderplanung, wir legten gemeinsam Beobachtungsschwerpunkte und -kriterien fest. Nach einer längeren Zeit der Beobachtung und Dokumentation, des Austausches mit Eltern und auch Therapeuten formulierten wir primäre Schwerpunkte und suchten im Team gemeinsam nach Maßnahmen und Lernarrangements, wie diese individuelle Förderung bestmöglich realisiert, in den gemeinsamen Unterricht ›verwoben‹ werden kann.

»Integration beginnt in den Köpfen der Menschen« - dieser Satz von Jutta Schöler, einer Pionierin der Integrationsbewegung, wurde durch meine Praxiserfahrungen immer mehr bestätigt. Die Gestaltung integrativen Unterrichts stellt - wie bereits dargestellt - viele Fragen an die derzeitige Schulpraxis und rüttelt an liebgewordenen Strukturen und Denkmustern. Die Auseinandersetzung mit diesen Konstruktionen sollte und musste in der Vorbereitungsphase stattfinden, nicht erst während des ersten Schuljahres. So verlagerte ich den Schwerpunkt meiner Arbeit verstärkt auf die Vorbereitungszeit neuer Teams. Ich sah meine Aufgabe darin, oben genannte Fragen grundsätzlich zu thematisieren, die Gestaltungsmöglichkeiten integrativen Unterrichts vorzustellen, von Erfahrungen und Schwierigkeiten zu berichten, Vor- und Nachteile der jeweiligen Struktur gegenüberzustellen und damit den LehrerInnen Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Nach einer Phase des kollegialen Hospitierens in bestehenden Integrationsklassen wurden dann im Rahmen einer Klausurtagung mit einzelnen Teams gemeinsame Ziele erarbeitet und konkret geplant, wie offener und auch lehrerzentrierter Unterricht organisiert werden soll, was Einzelne unter teamteaching verstehen, welche Kompetenzen und Rollen die LehrerInnen übernehmen, wie die Leistungsfeststellung erfolgen soll und vieles andere mehr.

Neben Fragen der integrativen Unterrichtsgestaltung ist mir die Teamentwicklung zu einem großen Anliegen geworden. »Gute Chemie« ist sicherlich wichtig, vielleicht wichtiger als professionelle Teamarbeit, notwendig ist diese dennoch: Welche Teamkultur wollen wir, wie gehen wir LehrerInnen miteinander um, was ist notwendig für Zusammenarbeit, was förderlich, was hinderlich? Und vor allem: Wie organisieren wir unsere Teambesprechungen effizient?

Einer der größten Belastungsfaktoren für LehrerInnen in Integrationsklassen ist der hohe Zeitaufwand, den die gemeinsame Planung mit sich bringt. Die Entwicklung gut funktionierender Teamstrukturen hat entscheidende Bedeutung für die Zufriedenheit der LehrerInnen im Team und damit für das Gelingen gemeinsamen Unterrichts.

Die Jugendlichen aus den ersten beiden Vorarlberger Integrationsklassen sollten im Sommer 1998 die Hauptschule und auch ihre Schulpflicht beenden. Im Pilotprojekt SPAGAT[8] - einem Kooperationsprojekt zwischen Land Vorarlberg, Integration Vorarlberg (= Elterninitiative), der Schule und dem Institut für Sozialdienste als Träger - sollte erprobt werden, wie und ob die integrativen Prozesse auch für jugendliche SchulabgängerInnen mit schweren Behinderungen fortgesetzt werden können und wie sie mit dem Konzept der »Unterstützten Beschäftigung« (supported employment) in die Arbeitswelt eingegliedert werden können. Da der Brückenbau in die nachschulische Welt für alle Jugendlichen - mit und ohne Behinderung - in der Schule beginnen muss, startete dieses Projekt schon ein Jahr vor Schulende. Aufgabe der Schule war es, integrativen BOBI-Unterricht (Berufsorientierung und Bildungs-Information) zu gestalten, Erfahrungen zu sammeln, auszuprobieren. Einmal mehr war es meine Aufgabe, neben der konzeptionellen Mitarbeit in diesem Projektteam in meiner Doppelrolle als wissenschaftliche Begleiterin und Vertreterin von Integration Vorarlberg, die Teams bei der Vorbereitung zu unterstützen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Erfahrungen zu dokumentieren. Ergebnis dieser Arbeit war eine Handreichung voller Ideen[9], die wiederum den nächsten Teams als Arbeitsgrundlage zur Verfügung gestellt wurde.

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Wunsch, den reichhaltigen Erfahrungsschatz, der aus der engen Zusammenarbeit mit den ersten Hauptschulteams entstanden ist, aufzuarbeiten, zu systematisieren, zu dokumentieren, zu reflektieren und diese Erfahrungen für andere Teams nutzbar zu machen.

Die ersten Teams in Vorarlberg - ich nenne sie Pioniere - stellten sich der anspruchsvollen Aufgabe, gemeinsamen Unterricht für alle Kinder zu ermöglichen - ein Ziel, das als politische Forderung, als Wunsch von Eltern und auch aufgrund einer Vielzahl von wissenschaftlichen Abhandlungen schlüssig begründbar ist und sich auf Kritik an der Schule ebenso wie erkenntnistheoretische Grundlagen über das Lernen berufen kann. Allein, die Praxis der Umsetzung in einem System, das historisch gewachsenen und gesellschaftlich erwünschten Bedingungen und Strukturen unterliegt, ist eine Herausforderung, die vermutlich noch immer mit Verunsicherung und Angst (Cuomo 1989), vor allem aber mit einer Zerreißprobe zwischen divergierenden Ansprüchen und Vorstellungen einhergeht. Neben der theoretischen Fundierung braucht es Praktiker, Menschen, welche die Visionen der Theorie mit Alltagsleben ausfüllen, auch wenn die Schritte erste Schritte und noch weit entfernt vom theoretisch formulierten Ziel, der Inclusion, sind.

»Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes

time. Vision with action can change the world!« (Bintinger 2001, 47)

Diesen Satz möchte ich als Leitmotiv an den Anfang meiner Arbeit stellen, die ich als Verbindungsglied zwischen Theorie und Alltagspraxis verstehen möchte, einer Alltagspraxis in einem bestehenden - integrationsfeindlichen - System, in einem System, dessen konstitutive Merkmale u. a. Segregation und Selektion sind. In meiner Doppelrolle - Praktikerin (Lehrerin in einer Integrationsklasse) einerseits und wissenschaftlich Arbeitende im Hauptschulbereich andererseits - habe ich die Theorie-Praxiskluft an mir selbst deutlich wahrgenommen. Selten habe ich mich von theoretisch-didaktischen Entwürfen aus der sog. Integrationspädagogik, z. B. Feusers Konzept des Lernens am gemeinsamen Gegenstand (vgl. Feuser 1995, 173ff) als Praktikerin geschätzt, ermutigt und unterstützt gefühlt, ich habe diesen und ähnliche Texte häufig als Visionen gelesen, als weit überhöhte Forderungen an Praktiker, die nur von pädagogischen Genies umzusetzen sind und welche die Spannungsfelder, in denen LehrerInnen in der öffentlichen Schule stehen, nicht zu kennen scheinen oder unberücksichtigt lassen - auch wenn sie sich explizit dagegen aussprechen. Oft haben mich diese Texte, die für das theoretische Verständnis so unabdingbar wichtig sind, die mein Denken auf den Kopf oder besser auf die Füße gestellt haben, als Praktikerin entmutigt, weil ich auf der Folie dieser Entwürfe die eigene Praxis - die ich im Alltag eigentlich als durchaus geglückt und befriedigend erlebte - immer wieder in Frage stellte und stellen musste. Sie haben mich teilweise auch zornig gemacht, weil ich ihre Wirkmächtigkeit als Praktikerin alles andere als ›empowering‹ und unterstützend empfand. Wirksam werden Theorien handlungspraktisch nämlich erst dann, wenn sie mit Leben gefüllt, d. h. umgesetzt werden, und dazu bedarf es, zumindest im schulischen System, der Praktiker. Konstruktivistisch ausgedrückt: Theoretische Konstrukte müssen mehr sein als »Symbolvorräte« (Reich 1999, 77) oder Beschwörungsformeln wissenschaftlicher Profis, die sich an universitäre Orte zurückziehen und sich mit sich selbst befassen im Sinne eines selbstreferentiellen Systems (vgl. Bourdieux 1992), sie müssen auch anschließbar - viabel - sein. Die Umsetzung von Theorien in einem bestehenden System kann nur in kleinen, kleinsten Schritten erfolgen und alle diese Schritte sind als Ermutigung zu sehen und als solche wertzuschätzen. In der Sprache der Systemtheorie und des Konstruktivismus heißt das: » ›Lehrende‹, ›Lernende‹ und ›Schule‹ stellen operational geschlossene Systeme dar, die eine jeweils spezifische Systemgeschichte und eine rekursive Systemstruktur haben. (...) Es bleibt uns nichts anderes übrig, als im Strom der Evolution des Bewusstseins zu bleiben und darin Wege und Konstruktionen zu versuchen, die anschlussfähig (›viabel‹) und gesellschaftlich akzeptabel sind, und so zu versuchen, diese personalen und sozialen Systeme allmählich umzugestalten.« (Kösel 1999, 105)

Viele LehrerInnen, die ich begleitet habe, haben sehr viel an Arbeit auf sich genommen, am ›nicht-segregativen‹ Weg im Hauptschulsystem mit zu bauen, Strukturen und Arbeitsweisen zu entwickeln, aber auch eigene Vorstellungen immer wieder zu reflektieren und neu zu formulieren, um gemeinsames Leben und Lernen möglich zu machen, eine Pädagogik der Vielfalt zu entwickeln. Der Einsatz dieser LehrerInnen kann meiner Meinung nach nicht hoch genug geschätzt werden. Sie sind PionierInnen der Integrationsbewegung und spielen im Puzzle jener Menschen, die sich um Nicht-Aussonderung bemühen, eine zentrale Rolle.

In einer Zeit, in der Ab- und Ausgrenzung, Des-Integration und Entsolidarisierung den politischen, ökonomischen, aber auch den allgemein-pädagogischen Diskurs bestimmen, schaffen sie Gegenbilder, Gegen-Wirklichkeiten. Diese anderen Bilder zu transportieren, halte ich für notwendig, wenn die winzige Gegenkraft nicht an der »Übermacht der Inhumanität« (Fragner 1999, 21) scheitern soll, wenn die Integrationsbewegung mehr werden soll als eine der vielen Reformbewegungen, die sich zwar ihre Nischenplätze zur Befriedung kleiner Gruppen erkämpft, insgesamt auf die Bildungsdiskussion jedoch marginalen Einfluss hat. In diesem Sinne begreife ich diese Forschungsarbeit zu den integrativen Schulerfahrungen in Vorarlberg auch als Teil eines Empowerment-Prozesses.

Gleichzeitig halte ich es aber auch für dringend notwendig, die von mir so bezeichneten kleinen und kleinsten Schritte in einen umfassenderen Zusammenhang zu stellen und auf der Folie von theoretischen Erkenntnissen über das Lernen zu reflektieren und zu begründen. Denn nur so kann meiner Meinung nach gewährleistet werden, dass diese Schritte mehr sind, anderes sind als ›alter Wein in neuen Schläuchen‹, wovor Georg Feuser schon anlässlich eines Symposions in Feldkirch, Vorarlberg, 1993 gewarnt hat, anderes als subtilere Formen und neuere Bezeichnungen von bereits Bestehendem, ›Behübschungen‹ oder Verschleierungen einer segregativen Praxis. Theorie in diesem Sinne verstanden wäre dann ein Wegweiser und Korrektiv, eine Orientierungshilfe, welche die Grundlage für die Überprüfung und Bewertung einzelner Schritte darstellen kann.

Zwischen den beiden Polen ›Praxisferne der Theorie‹ und ›Theoriefeindlichkeit der Praxis‹ zu vermitteln, wäre mein ganz persönliches Anliegen. Dieses Thema begleitet mich, wie vorher bereits beschrieben, seit ich mich als Lehrerin, als Forscherin und als Lehrende in der Lehreraus- und -fortbildung im schulischen System bewege. Je nach meinem jeweiligen Ort im schulischen System fühlte ich mich zwischen diesen beiden Polen immer wieder hin- und hergezogen, ich vermisste die theoriegeleitete Reflexion in der Praxis, wehrte mich gegen die einfachen Rezepte, die es in einem so komplexen System wie der Schule nicht geben kann, oder aber wünschte mir von der Theorie mehr Anknüpfungspunkte an die Praxis. Diese Überlegungen prägen meinen Zugang und erklären den Aufbau dieser Arbeit.

Daraus lassen sich für mich folgende Ziele für diese Forschungsarbeit ableiten:

-

Einmal geht es mir darum, die Arbeit der LehrerInnen-Teams sichtbar zu machen und damit auch wertzuschätzen. Den wissenschaftsrelevanten Ansatz für diese Haltung werde ich im Laufe der Arbeit transparent machen. Auch wenn die Forderung, das Recht oder auch nur der Wunsch nach gemeinsamem Lernen für Kinder/Jugendliche mit und ohne sog. Behinderung für mich außer Frage steht, ist dies doch leichter zu formulieren und theoretisch zu begründen, als diese Ansprüche in einer bestehenden Kultur und Struktur wie der Hauptschule umzusetzen. Kleine Schritte in der Praxis brauchen vielleicht mehr Kraft und Mut als der Entwurf theoretischer Konzepte auf Papier. Fachlehrersystem und äußere Differenzierung durch Leistungsgruppen kennzeichnen das System Hauptschule und bieten damit eine Voraussetzung, die integrativer Pädagogik entgegenstehen. Hauptschulen, besonders jene im Vorarlberger Rheintal, stehen in einem Konkurrenzkampf zur gymnasialen Unterstufe. Ohne an dieser Stelle auf die Gründe dafür einzugehen, es ist ein Faktum, dass Hauptschulen verstärkt um SchülerInnen kämpfen müssen. Die Wege und Kulturen sind unterschiedlich, viele Hauptschulen betonen jedoch den Leistungsaspekt der 1. Leistungsgruppe, versuchen aufzuzeigen, dass SchülerInnen der 1. Leistungsgruppen mindestens gleich gute Schulleistungen erbringen wie jene, die ein Gymnasium besuchen. Dieser und eine Reihe anderer Faktoren führen dazu, dass der Verzicht auf Formen der äußeren Differenzierung mit viel Risiko verbunden war und in den Schulen selbst keineswegs nur auf breite Akzeptanz bauen konnte.

-

Kern der Forschungsarbeit ist es deshalb, die Schritte hin zu einer Pädagogik der Vielfalt zu dokumentieren, wobei ich den Fokus ausdrücklich auf das Feld Unterricht und Unterrichtsorganisation richte - und damit andere, bedeutende Felder, wie etwa die Entwicklung von Teams und Teamarbeit oder aber die Zusammenarbeit mit den Eltern nur am Rande mit einbeziehe. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie ist es möglich, die immanent segregativen Strukturen zu überwinden, wie versuchten die Teams Unterricht zu organisieren und gemeinsames Lernen zu ermöglichen?

Dokumentieren bedeutet jedoch nicht deskriptives Aufzählen, sondern heißt für mich Systematisieren, Herausarbeiten von zunächst kaum sichtbaren Unterschieden und deren Wirkungen. Unterschiedliche Organisationsformen, Unterrichts-Konzepte und Methoden sollen beschrieben und auf ihre Stärken und Schwächen hin analysiert werden. Dokumentation heißt aber auch, diese Praxis in einem größeren Zusammenhang zu sehen, sie auf der Folie von Theorie zu reflektieren.

Dokumentierte Praxis, Beispiele von good practise wie auch Beispiele, die Problemfelder identifizieren, sind meiner Meinung nach notwendiger Input für schulische Veränderung und Weiterentwicklung.

-

Veränderte Unterrichtsformen, begriffliche Nomenklaturen wie erweiterte, neue, schülerorientierte, offene, schülerzentrierte Unterrichtsformen, begleiten und prägen als Schlagworte den pädagogischen Diskurs sowohl im Zusammenhang mit integrativer Pädagogik, finden sich jedoch zunehmend auch im allgemein-pädagogischen Kontext, werden in der Praxis meiner Meinung nach wenig präzise verwendet und definiert, wenig theoretisch begründet. In diesen Begriffen subsummiert sich ein Sammelsurium wenig konturierter Vorstellungen. Deshalb ist ein weiteres Ziel dieser Arbeit, diese Begriffe zu präzisieren, die Grundannahmen der integrativen Pädagogik in den Kontext allgemeiner Pädagogik zu stellen und Unterricht weniger aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zu argumentieren, sondern mit Blickpunkt auf alle, auf Kinder, die als sog. nichtbehinderte Kinder gelten. Ich meine, dass die Bearbeitung des Themas aus dieser Perspektive ganz besonders wichtig ist, wenn man die Mühen der Veränderung nicht der Integration zuschreiben und damit letztlich wiederum als Gnadenakt gegenüber Kindern mit besonderen Bedürfnissen ausweisen will - und damit einmal mehr die Falle des segregativen Denkens bedient.

Diese Perspektive ist mir deshalb so besonders wichtig, weil sowohl LehrerInnen wie auch Eltern als Partner für Inclusion zu gewinnen sind. Feusers ›Mit dem Kopf durch die Wand-Postulat‹ »Integration ist zu realisieren, sonst wird sie nie sein« (Feuser 1995) teile ich einerseits, denn der Weg zu Inclusion braucht gemeinsames Erleben, um die Konstruktion von Behinderung überhaupt in Frage stellen zu können. Andrerseits weiß ich heute mehr als früher um die be- und einschränkenden Bedingungen, den geschlossenen Charakter in der Wirkmacht von Systemen. Integration, die nichts weiter ist als das räumliche Zusammenführen von Kindern mit und ohne Förderbedarf, die nicht getragen wird von der Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf diesen herausfordernden, auch risikoreichen Prozess der Veränderung einzulassen, wird die gängige Konstruktion von Behinderung zementieren und führt nicht unbedingt zu Gegenbildern und damit zur erhofften De-Konstruktion der Klassifizierung und Kategorisierung von Menschen. Eltern und ›Normalschüler‹ müssen ›angeschlossen‹ werden, die Unterrichtsbedingungen und die Form des Lernens muss aus der je eigenen Perspektive lohnend und bedeutsam sein, sonst wird Integration tatsächlich nicht sein, bzw. nicht werden können, auch wenn man sie organisatorisch erzwingen will. Was versteht man also unter diesen sog. offenen und erweiterten Lehrformen und mit welchen theoretischen Erkenntnissen lassen sie sich heute allgemein begründen? Welche Bedeutung haben sie aus der Perspektive der sog. Normalschüler, sowohl gegenwärtig als auch im Hinblick auf deren Zukunft? Der alleinige Rückgriff auf die Reformpädagogik, die ihre Theorien und Vorstellungen in einer völlig anderen Zeit unter völlig anderen gesellschaftlichen Bedingungen entwickelte, greift meiner Meinung nach zu kurz.

-

Alle Schritte auf dem Weg zu einer Pädagogik der Vielfalt sind ihrem Wesen nach ein permanenter Reflexionsprozess: ein Sich-Einlassen, Hypothesen-Bilden, Ausprobieren, Evaluieren, Korrigieren, Adaptieren, Verändern. Es ist dabei notwendig, immer wieder innezuhalten, die gemachten Erfahrungen zu sammeln, zu bündeln und zu reflektieren, zu schauen, wie die neuen Lernsysteme des integrativen Unterrichts von allen Beteiligten erlebt wurden, von den Jugendlichen in diesen Klassen, von LehrerInnen und Eltern, welche Erwartungen erfüllt bzw. nicht erfüllt wurden, welche Ängste und Hoffnungen existent waren, welche neuen Fragestellungen dazugekommen sind. Im Rahmen dieser Arbeit, die ich auch als Zwischenbilanz bezeichnen möchte, geht es um das Darstellen und Aufzeigen von positiv Erlebtem, von Erfolgen und Glück, genauso jedoch um das Registrieren und Formulieren von Enttäuschungen, das Benennen von Schwierigkeiten, um das Beschreiben von Problemfeldern und das Ernstnehmen von Zweifeln.

-

Die Praxisrelevanz dieser Forschungsarbeit liegt im Wesentlichen darin, alle diese vielfältigen Erfahrungen im Sinne eines Vademecums an andere LehrerInnen weiterzugeben, den Einstieg für diese Teams zu erleichtern und damit letztendlich auch jener Aufgabe zu entsprechen, die im Rahmenkonzept der wissenschaftlichen Begleitforschung formuliert wurde: Neue Teams sollen das Rad nicht wieder von vorne erfinden müssen, sollen auf Erfahrungen zurückgreifen können, sollen auf verschiedene Problemfelder sensibilisiert werden um ›Fallen‹ von vornherein umgehen zu können. ›Good practise‹ soll vorgestellt werden - nicht als theoretisch-didaktisch überhöhtes Konzept, sondern als machbarer Einstieg in bestehende Strukturen, als Ausgangspunkt für team-eigene Entwicklungsprozesse.

-

Ein weiteres Motiv für das Schreiben dieser Arbeit - weniger wissenschaftlichen als vielmehr politischen Charakters - hat mit der derzeitigen bildungspolitischen Diskussion zu tun: Es ist meine ganz persönliche Sorge, die ich mit vielen teile, dass im Zuge der bildungspolitischen Sparmaßnahmen dem noch immer sehr zarten, kleinen Pflänzchen des gemeinsamen Unterrichts Schaden zugefügt wird, dass Entwicklungsprozesse stagnieren bzw. rückläufig werden. Ich verweise dabei in allererster Linie auf die Frustration von engagierten LehrerInnen, die derzeit erleben müssen, wie wenig Engagement und Leistungsbereitschaft vom Arbeitgeber Bund wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Eine häufig anzutreffende Antwort - neben den unterschiedlichsten Boykottmaßnahmen, die derzeit in Vorarlberger Schulen durchgeführt werden - ist das Reduzieren von Engagement, ohne das jedoch eine Veränderung in Richtung Inclusion illusionär ist.[10] Die Dokumentation über die Erfahrungen erweist sich in diesem bildungspolitisch gesellschaftlichen Kontext als zeitgeschichtlicher Beleg und zeigt auf, was und wie viel motivierte MitarbeiterInnen zu leisten bereit sind.

Zusammengefasst lassen sich folgende inhaltlichen Schwerpunkte für die Arbeit formulieren:

-

Mit welchen organisatorischen Maßnahmen versuchten die ersten Vorarlberger Hauptschulteams, die immanent segregativen Strukturen in der Sekundarstufe ansatzweise zu überwinden? Die Veränderung dieser Strukturen ist eine Grundbedingung, eine Grundvoraussetzung dafür, dass integrativer Unterricht mit Zielsetzung Inclusion möglich wird.

-

Integrative Pädagogik wird im pädagogischen Alltagsdiskurs mit offenen, erweiterten, neuen Lehr- und Lernformen assoziiert, häufig ohne diese Begriffe zu präzisieren und theoretisch zu fundieren. Was ist darunter zu verstehen, wie lassen sich diese pädagogischen Schlagworte definieren, abgrenzen, und damit evaluieren? Welche Bedeutung haben sie aus der Perspektive von sog. NormalschülerInnen?

-

Integrative Pädagogik verweist mit Vorliebe auf die Reformpädagogik, die zu Beginn dieses Jahrhunderts entwickelt wurde. Wie und mit welchen gegenwärtigen theoretischen Erkenntnissen über das Lernen lassen sich Veränderungen in der Lernorganisation begründen?

-

Wie können diese theoretischen Konzepte, auf denen Inclusion basiert, in kleinen Schritten in die Praxis umgesetzt werden? Wie organisierten die Teams den Unterricht, welche Unterrichtskonzepte entwickelten sie, um Gemeinsamkeit und Individualität miteinander zu verknüpfen?

-

Welche Erfahrungen machten die Beteiligten, LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen? Welche Erwartungen wurden erfüllt, welche nicht, welche Fragestellungen sind hinzugekommen? Was erlebten die Beteiligten als Erfolg, aber auch, was erlebten sie als enttäuschend, schwierig?

-

Welche Schlüsse können aus diesen ersten Erfahrungen gezogen werden? Welche Wege sollten weiterentwickelt, welche korrigiert werden?

Die Arbeit gliedert sich im Überblick in drei große Abschnitte:

In einem ersten Abschnitt (Kapitel 2) geht es um die Auseinandersetzung mit Theorie und um den Stellenwert integrativer Pädagogik im allgemein-pädagogischen Diskurs, bzw. weiter gefasst, im theoretischen Diskurs rund um den Begriff des Lernens. Dieser Diskurs wird ja längst nicht mehr ausschließlich von den Geisteswissenschaften, der Pädagogik, Psychologie oder Philosophie geführt, auch naturwissenschaftliche Disziplinen (Neurobiologie, Evolutionsbiologie) beschäftigen sich zunehmend mit Fragen des Erkennens und Lernens. Die Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften und auch aus der Systemtheorie sind hochinteressant, vielfach bestärken sie die Ansätze der Reformpädagogik und können als zusätzliche (und auch zeitgemäßere) Argumentationshilfen dienen, warum schulisches Lernen in der tradierten Form in Frage gestellt werden muss, warum andere Formen des Lernens entwickelt werden sollten, warum Schule ›neu erfunden‹ (Voss, 1999) oder ›neu gedacht‹ (von Hentig, 1993) werden muss, und zwar unabhängig davon, ob der Fokus auf Inclusion oder nur auf die allgemeine Schule gerichtet ist. Veränderung von Schule auch aus der Perspektive naturwissenschaftlich fundierter Kritik zu argumentieren und einfordern zu können und nicht aus der - als Killerargument sehr wirksamen - Perspektive sozialromantischer, weltfremder PädagogInnen, halte ich für ausgesprochen hilfreich und wirkmächtig.

Die theoretischen Ausführungen sehe ich als Fundament für den zweiten großen Abschnitt (Kapitel 3 und 4), in welchem Unterrichtsorganisation, -konzepte und Methoden der ersten Hauptschul-Integrationsklassen dokumentiert, systematisiert und auf deren Tauglichkeit im Hauptschulsystem aus Sicht der LehrerInnen analysiert und reflektiert werden. Allerdings wäre diese Sichtweise alleine zu reduziert: Die Unterrichtspraxis, die ersten Schritte und Erfahrungen müssen mit den theoretischen Erkenntnissen aus dem ersten Abschnitt verknüpft, es müssen Linien herausgearbeitet werden, mittels derer man überprüfen kann, ob diese Schritte sich der Vision von Inclusion annähern oder trotz Veränderung letztlich segregative Denkmuster bewahren und verfestigen.

Um meinem eigenen Anspruch zu entsprechen, nämlich Theorie und Praxis zu verbinden, vor allem aber neue Teams auf der Grundlage der Empowerment-Haltung zu unterstützen, sollte sich dieser Teil als eine Art Handbuch lesen und ohne großen Aufwand in die Praxis übersetzen lassen. Dieser Wunsch soll sich sowohl in der Sprache als auch in der Gestaltung mit Fotos und detailliert ausgearbeiteten, expemplarischen Praxisbeispielen spiegeln.

In einem dritten Abschnitt geht es um Erfahrungen, Einschätzungen, um das Erleben von beteiligten Personen - Jugendlichen, Eltern, LehrerInnen, es geht darum, positiv Erlebtes, Erfolge, aber auch Enttäuschungen und Zweifell sichtbar zu machen. Keine rosarote Brille,[11] nach Möglichkeit keine blinden Flecken und Tabus, aber auch kein Fokussieren auf Schwierigkeiten.

Eine Fallstudie, ein Beispiel von good practise, von einem Lernsystem, das von allen Beteiligten durchwegs positiv erlebt wurde, stelle ich ganz bewusst an den Anfang dieses Kapitels. Wenn ein Großteil von 14-jährigen Jugendlichen sagt, sie würden von sich aus wieder eine Integrationsklasse wählen, dass sie noch immer gerne in die Schule gehen, dass Schule nicht langweilig war, wenn Eltern sich ausgesprochen positiv über die Entwicklung ihrer Kinder äußern, wenn LehrerInnen - trotz vielfacher Faktoren von Mehrbelastung - positive Bilanz über ihren beschrittenen Weg ziehen und diesen gemeinsam noch einmal gehen, sind das für mich Gegen-Bilder, Gegen-Wirklichkeiten, die Mut machen, Kraft und Zuversicht geben - eben ›empowering‹ wirken und deshalb einem größeren Kreis Interessierter zugänglich gemacht werden sollten.

Es gibt aber auch andere Bilder, die neben viel positiv Erlebtem Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Zweifel sichtbar werden lassen. Diese offen zu benennen und in einen größeren Zusammenhang einzuordnen, ohne sofort auf die Nicht-Machbarkeit oder das Nicht-Gelingen von Inclusion in der Sekundarstufe zu schließen, halte ich für eine Stärke. Theoretische Beschwörungsformeln oder der Blick durch eine rosarote Brille bringen uns nicht weiter, sie ernten häufig nichts weiter als Kopfschütteln und Achselzucken. Was es braucht, ist sehr genaues Hinschauen, ein offenes Benennen von Schwierigkeiten, die Suche nach Veränderung und die Überzeugung, dass der Weg der Inclusion der einzig mögliche ist, auch wenn er manchmal steil, holprig und steinig ist.

Während meiner 7-jährigen wissenschaftlichen Begleittätigkeit habe ich eine Fülle an Daten, Erfahrungen, Eindrücken und Bildern gesammelt. Diese Forschungsarbeit stützt sich sowohl auf systematische Erhebungen und Berichte, aber auch auf sehr viele Beobachtungen während der Klassenbesuche, die teilweise detailliert protokolliert vorliegen, auf viele Teamgespräche, Einzelgespräche mit LehrerInnen, Kriseninterventionen und damit auch auf eine Fülle persönlicher Erfahrungen. Am Anfang eines jeden Kapitels werde ich die Datengrundlagen und die methodische Vorgehensweise detailliert anführen.

Datengrundlage im Überblick:

Eine wichtige Datengrundlage sind Modellberichte der ersten sechs Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg während bzw. nach dem ersten Schuljahr. Diese Modellberichte beschreiben detailliert die Entstehungs-Geschichten, Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und die Unterrichtsorganisation sowie eine Einschätzung/Evaluation aus LehrerInnensicht nach einem Jahr. Auf diesen Modellberichten als Ausgangsbasis und deren Veränderungen im Laufe der nächsten Jahre beruhen im Wesentlichen die Ausführungen in Kapitel 3 und 4 (Unterrichtsorganisation) dieser Arbeit. Sie dienten auch schon zur Zeit meiner wissenschaftlichen Begleittätigkeit in Vorarlberg als Grundlage für die Vorbereitung neuer Teams.

An dieser Stelle möchte ich die ersten Schulstandorte und die Teams namentlich nennen:

-

HS Lustenau Kirchdorf: Isolde Hagen, Raimund Haslauer,Martin Spalt, Brigitte Schatzmann, Susanne Pannos.

-

HS Egg: Hannes Natter, Gertrud Faißt, Judith Schäfer, Edith Österle, Engelbert Bereuter.

-

HS Dornbirn Markt: Monika Dorner, Peter Haid, Peter Hämmerle, Sylvia Ollmann, Claudia Amann, Schreiber Margot.

-

HS Bürs: Karin Engstler, Josef Fritsche, Brigitte Lindenbauer, Bernd Neyer, Günter Mayr, Margret Heinzle-Nessler, Bernhard Morscher.

-

HS Bezau: Arno Scharler, Tone Bär,Monika Lenz, Gerda Mennel.

-

HS Schwarzach: Walter Bösch, Günter Keller, Michael Hartmann, Günter Hopfner, Werner Freitag, Dietmar Bickel.

Diese sechs Klassen bezeichne ich in der folgenden Arbeit als ›Pionierklassen‹. Auch wenn der Ausdruck in erster Linie der Abgrenzung gegenüber den nachfolgenden Klassen und deren Daten dient, will ich damit sehr wohl auch ausdrücken, dass sie tatsächlich eine unschätzbare Vorreiterrolle für die Entwicklung der Integration in der Sekundarstufe in Vorarlberg geleistet haben.

Eine weitere, systematisch erhobene Datengrundlage sind zehn autorisierte Erfahrungsberichte von Teams nach vier Jahren Hauptschulintegration. Diese Berichte waren Auftragsarbeiten des Landesschulinspektors für Sonderpädagogik und Integration in Vorarlberg. Methodisch gesehen wählte ich hier einen narrativ-reflektierenden Zugang - Gruppeninterviews mit Tonbandaufzeichnung, Bearbeitung der Transkripte mittels qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1990, Niedermair 1991), Autorisierung durch die Teams. Hier ziehen die LehrerInnen Bilanz über vier Jahre soziale Integration, Stärken und Schwächen werden angesprochen, erfüllte und nicht erfüllte Hoffnungen, Einschätzungen zu unterschiedlichsten Bereichen (Entwicklung der sozialen Integration, Leistungsentwicklung der gesamten Klasse, Arbeiten im Team, Entwicklung der Integrations-Kinder, Einschätzung der Unterrichtsgestaltung u.a.)

In vier dieser Klassen befragte ich auch Eltern und Jugendliche nach ihren Erfahrungen, wobei ich freie Berichte und Einschätzungsskalen als Methode verwendete. Es war in erster Linie Wunsch der Lehrerteams, ehrliches und offenes Feedback zu erhalten. Auf den Erhebungen dieser Pionierklassen baut dasKapitel 5 auf.

Weitere Datengrundlage sind eine Fülle von Protokollen, die auf sog. ›Einsteigerklausuren‹ erarbeitet wurden. Damit sind in der Regel ganztägige Klausuren als Höhepunkt der Teamvorbereitung und als vorläufiger Endpunkt des Vorbereitungsprozesses gemeint. Neue Teams oder auch neue Schulen wurden von mir in meiner Rolle als wissenschaftliche Begleiterin in einem ersten Schritt über die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung und Organisation und die bis zu diesem Zeitpunkt gemachten Erfahrungen anderer Vorarlberger Teams informiert. In einem zweiten Schritt hatten die KollegInnen die Möglichkeit, über kollegiales Hospitieren unterschiedliche Modelle in der Praxis zu sehen und direkt mit Kolleginnen über Vor- und Nachteile zu sprechen. Auf einer ganztägigen Klausur erarbeitete das Team dann unter Supervision der wissenschaftlichen Begleitung ihr Organisationsmodell, legte die Unterrichtsgestaltung fest - im Wesentlichen Anteil und Struktur offener Phasen mit lehrerzentriertem Unterricht, verständigten sich über Kompetenzen und legten Teamstrukturen fest. Diese Daten sind Grundlage für das Resümee, für Einschätzungen im letzten Abschnitt, wohin sich die Integration in Vorarlberg bewegt.

Daneben gibt es eine Reihe von Protokollen aus Unterrichtsbeobachtungen und Teambesprechungen, von Klausur-Ganz- oder Halbtagen mit vielen Teams auch in den höheren Stufen, mit Reflexion der Ist-Situation, Stärken- und Schwächen-Analysen, Veränderungsvorschlägen und Organisations- und Unterrichtsplanungen für das nächstfolgende Jahr.

Neben diesen in schriftlicher Form festgehaltenen Daten habe ich in den sieben Jahren jedoch eine ganze Menge von Beobachtungen und Eindrücken gesammelt, die das Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sog. Behinderung dokumentieren. Ich bin - zumindest in den ersten Jahren, in den Integrationsklassen ein- und ausgegangen, war in der Regel gern gesehener Gast und fühlte mich in der Rolle als »kritischer Freund« (Altrichter/Posch 1998, 18), wurde zu Festen, Projektpräsentationen und Elternabenden eingeladen. Meine Überzeugung - dass gemeinsames Lernen auch in der Sekundarstufe möglich und für alle bereichernd sein kann - wurzelt in diesen Bildern.

Mein Wissenschaftsverständnis ist stark geprägt von meinem persönlichen Werdegang, und damit eng verbunden mit der Frauenforschung und der feministischen Forschung.

Maria Mies formulierte 1978 für den deutschsprachigen Raum erstmals die »Methodischen Postulate zur Frauenforschung«. (Mies 1984, 7ff) Diese haben, wenn auch modifiziert, für mich nach wie vor Gültigkeit und finden sich als wissenschaftliches Selbstverständnis nicht nur in der Frauenforschung, sondern in vielen sozialwissenschaftlichen Ansätzen wieder, wie Marlis Krüger bereits 1987 darlegte. (Vgl. Krüger 1987)

Die Postulate, die damals in Abgrenzung zur ›herrschenden‹ Wissenschaftsauffassung formuliert wurden, beinhalten für mich nach wie vor substantielle Aussagen, Kernaussagen, die ich grundsätzlich akzeptiere. Allerdings tut meiner Meinung nach nicht die Abgrenzung zur ›herrschenden‹ Wissenschaftsauffassung Not, denn in den Wissenschaften werden unterschiedliche, kritische Ansätze und Methoden längst als legitime, konkurrierende, sich gegenseitig befruchtende Perspektiven von den meisten FachvertreterInnen nachdrücklich anerkannt. Eine klare Positionierung im Alltagskontext tut Not: Immer noch wird von Forschung erwartet - das zumindest ist meine subjektive Wahrnehmung - dass sie klare Ergebnisse liefert im Sinne objektiver, quantifizierbarer, repräsentativer Fakten. Forschung soll Gewissheit bringen, Legitimationsgrundlage sein - und wenn man so will, Verantwortung für politische Entscheidungen abnehmen. Aus diesem Grund habe ich zu Beginn meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Begleiterin auch gegen meine eigentliche Überzeugung soziometrische Verfahren[12] verwendet, um ›handfeste‹ Aussagen liefern zu können, um zu beweisen, dass Inclusion möglich ist und nicht zuletzt, um meine eigene Tätigkeit zu legitimieren. Ein Verständnis von Wissenschaft als Diskurs auf der Basis nachvollziehbarer Aussagen oder Denkkonstrukte scheint im Alltag wenig verankert zu sein.

Bezogen auf den Gegenstandsbereich dieser Arbeit, nämlich auf die Vision einer Schule für alle und in der weiteren Perspektive auf die Vision einer solidarischen Gesellschaft ohne Ausgrenzung, die von der Unantastbarkeit der Würde und dem Respekt von Menschen, unabhängig von Kategorisierungen jedweder Art ausgeht, kann Forschung weder zur Verifizierung oder zur Falsifizierung beitragen. Ob eine Gesellschaft und deren PolitikerInnen sich dieser Vision öffnen, sie aktiv mitgestalten oder in Ansprachen Worthülsen produzieren, ist eine Frage der politischen Verantwortung und letztlich eine Frage der Ethik.

Mit der Zusammenfassung der Kernaussagen in den Postulaten von Maria Mies

und deren Transfer in den Kontext dieser Arbeit möchte ich mein Wissenschaftsverständnis

präzisieren: (vgl. Niedermair 1991)[13]

Bewusste Parteilichkeit statt Wertfreiheit

-

Das Postulat der Wertfreiheit, der Neutralität und Indifferenz gegenüber den Forschungsobjekten wird ersetzt durch bewusste Parteilichkeit. Forschungssubjekt und -objekt sind beide Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Zusammenhangs und unterschiedlichsten Werten verpflichtet. Diese Werte gilt es offen zu legen, nachvollziehbar und auch kritisierbar zu machen. Ich bekenne mich - wie bereits im vorigen Kapitel ausgeführt - uneingeschränkt zu Inclusion, zur größtmöglichen Partizipation aller Menschen an der Gemeinschaft.

Sicht von unten statt Sicht von oben

-

Die vertikale Beziehung zwischen Forscherin und Erforschten, die »Sicht von oben« wird ersetzt durch die »Sicht von unten«. Ein Blick in die Geschichte der Wissenschaft zeigt, wie diese jahrhundertelang ihre Herrschaftsmechanismen - einer der wichtigsten ist die wissenschaftliche Definitionsmacht - unter dem Deckmantel der Objektivität verbergen konnte. Diese Mechanismen wurden nicht erst von der feministischen Forschung aufgedeckt, sondern bereits von der Kritischen Theorie oder aber auch von den Konstruktivisten. »Sicht von unten« bedeutet, dass Wissenschaft nicht als messende, prüfende und kontrollierende Außeninstanz zu verstehen ist, sondern als Instanz, die mit Betroffenen (›Unterdrückten‹ bei Maria Mies) Entwicklungsprozesse begleitet und bewusst macht. Dieses Postulat der feministischen Forschung deckt sich inhaltlich mit den Grundannahmen des Empowerment-Konzepts.

Die kontemplative, uninvolvierte Zuschauerforschung wird ersetzt durch aktive Teilnahme an emanzipatorischen Aktionen und die Integration von Forschung in diese Aktionen.

-

Auch wenn die Sprache sehr deutlich auf die Zeit und den Zeitgeist verweist, in der das Postulat entstanden ist und heute irgendwie antiquiert klingt, verweist es einerseits auf die Theorie-Praxis-Verbindung, andererseits auf den gesellschaftlichen und politischen Kontext, in welchen diese Forschungsarbeit eingebettet ist. Insgesamt geht es mir nicht um die Produktion von sterilen Forschungsergebnissen, Ziel ist vielmehr die Veränderung der Schule, die Vision einer Schule für alle - und in diesem Kontext sind Forschungsergebnisse notwendige und hilfreiche ›tools‹: Sie stellen »Beobachtungsergebnisse, Wirklichkeitsinterpretationen und Reflexionshilfen zur Verfügung « (Wieser 1994, 115), schärfen den Blick, provozieren Diskurse, können helfen, Vorurteile zu entkräften. In den unterschiedlichsten Rollen spiegelt sich dieses Postulat in meinem Leben und meiner Person wider - als Lehrerin, als wissenschaftlich Arbeitende, als langjähriges Vorstandsmitglied von Integration Vorarlberg und in dieser Funktion als Mitdenkerin und -streiterin mit Betroffenen - mein eigenes Selbstverständnis ist untrennbar mit diesen verschiedenen Rollen verflochten.

Die Veränderung des Status quo wird zum Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnis.

Der Forschungsprozess wird zu einen Bewusstwerdungsprozess, sowohl für die Forschungssubjekte als auch für die Forschungsobjekte.

Im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Begleitforschung unter dem treffenden Titel: »Schulentwicklung und wissenschaftliche Begleitung - ein ›schlampiges Verhältnis‹ mit Folgen« greift Ilsedore Wieser diese Postulate auf und stellt sie in einen anderen Zusammenhang: »Mit der Verlagerung der Reformanstöße von oben nach unten hat sich auch in der wissenschaftlichen Begleitung ein Paradigmenwechsel vollzogen: die Wissenschaft kontrolliert nicht mehr ausschließlich aus der Ferne, ob die Entwicklung in die richtige Richtung läuft, sie versteht sich zunehmend als Handlungsforschung, die sich in den Schulalltag einmischt bzw. diesen mitgestaltet.« (Wieser 1994, 113) Auch die Handlungs- und Aktionsforschung (vgl. Horster 1994, Allgäuer 1998) ist in ihrem Erkenntnisinteresse von Anfang an auf gesellschaftliche bzw. auf pädagogische Praxis bezogen und vollzieht sich in direktem Zusammenhang mit der Praxis, mit der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, deren Reflexion und Veränderung.

Die Entwicklung der Handlungs- und Aktionsforschung ist eng mit John Elliott, einem der bekanntesten englischen Exponenten dieser »Bewegung« verknüpft. Er definierte Aktionsforschung wie folgt:

»Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.« (Elliott, in Altrichter/Posch 1998, 13) Das Motiv, Aktionsforschung zu betreiben, bestehe darin, »die Qualität des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten, zu verbessern«. (Altrichter/Posch 1998, 13) Zudem sollen die teilnehmenden LehrerInnen ihr Wissen und ihre berufliche Kompetenz ausweiten, dieses Wissen und die Erfahrungen publizieren und damit einer breiten Öffentlichkeit - Kolleginnen, Eltern, Schulaufsicht - zugänglich machen.

Handlungsforschung beobachtet/kontrolliert also nicht von außen oder oben, sondern greift als Forschung unmittelbar in die Praxis ein. Die Fragestellungen erwachsen aus der Praxis - im Falle dieser Forschungsarbeit kreisen sie um das Thema: Wie können wir Unterricht in der Sekundarstufe so organisieren, dass Kinder mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen können? Als das Wesentliche an der Aktionsforschung bezeichnen Altrichter/Posch » ... jedoch nicht die einzelnen Methoden. Vielmehr liegt es darin, daß das Handeln in der Praxis und das Schlüsse-Ziehen aus der Handlungserfahrung, dass also Aktion und Reflexion eng und immer wieder aufeinander bezogen werden«. (Altrichter/Posch 1998, 16)

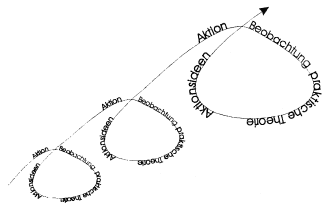

Der Kreislauf von Aktion und Reflexion (Altrichter/Posch 1998, 17)

Dieser sich permanent wiederholende Kreislauf von Aktion und Reflexion, den Altrichter/Posch mit einer nach oben führenden Spirale versinnbildlichen, charakterisiert präzise die Arbeitsweise mit den Teams, auf der diese Forschungsarbeit im praktischen Teil aufbaut: Beobachtungen von innen und außen, Beobachtungen der LehrerInnen im Team, Rückmeldungen von SchülerInnen und meine Unterrichtsbeobachtungen (angelehnt an die Methode der teilnehmenden Beobachtung) wurden auf Teamsitzungen zusammengetragen, analysiert, reflektiert, Hypothesen oder »praktische Theorien« gebildet, Organisationsformen oder Handlungsmuster bestätigt, verfeinert, weiterentwickelt, verändert oder aber auch verworfen.

Als weiteres wichtiges Merkmal der Aktionsforschung bezeichnen Altrichter/ Posch die »Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven« (Altrichter/Posch 1998, 17). Etwaige Diskrepanzen, subjektiv unterschiedliche Wahrnehmungen derselben Situation führen häufig zu besonders anregenden und bereichernden Auseinandersetzungen und sind in der Konstellation der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlicher Begleiterin und Teams angelegt - vorausgesetzt, die wissenschaftliche Begleitung verpflichtet sich diesem Wissenschaftsverständnis und agiert nicht aus der kontrollierenden Sicht von oben.

Handlungs- bzw. Aktionsforschung hebt, wie die feministische Forschung, die Trennung zwischen Forschungssubjekt und -objekt, zwischen Forscherin und Praktikerin auf, da Forscherin und Praktikerin in einer Person ident sind. Bezogen auf die vorliegende Arbeit muss dieses Merkmal relativiert werden: Als wissenschaftliche Begleiterin war ich nicht Teil der Teams, die nach der Terminologie der Handlungsforschung die eigentlichen Forscher waren. Unser Verhältnis war gekennzeichnet durch enge Zusammenarbeit und engen Austausch, ich wurde von den Teams als unterstützend, nicht bewertend wahrgenommen, im Sinne eines »critical friend«. In den Phasen der Reflexion achtete ich ganz bewusst darauf und formulierte immer wieder, dass die Verantwortung, die Entscheidungen und die Kontrolle über »Aktionsideen« (Altrichter/Posch, 17) bei den Teams liegt, weil sie und nicht ich es waren, die diese ja auch in der Praxis umsetzen mussten. Hilfreich für meine Position als »critical friend« war sicherlich meine eigene Praxiserfahrung als Integrationslehrerin. Ich bin davon überzeugt, dass diese Praxiserfahrungen es waren, welche die Distanz zwischen den Teams und mir relativ gering hielt, weil wir so etwas wie einen »common ground« hatten.

Mit dem Schreiben dieser Dissertation bewege ich mich einen Schritt hinaus aus dem Praxisfeld. Die vielen Einzelerfahrungen lassen sich meiner Meinung nach systematisieren, sie lassen sich auf eine allgemeinere Ebene übertragen. Sie sind ein Haltepunkt, eine Zwischenbilanz auf der Spirale des Kreislaufs von Aktion und Reflexion - mit der Hoffnung, dass diese Arbeit ein Beitrag sein wird, diese fortzusetzen und zu erweitern.

[1] Das ›so genannt‹ verwende ich als Hilfsvokabel: Um verständlich zu bleiben, benutze ich die gängigen Kategorien ›geistige Behinderung‹, ›schwer-mehrfache Behinderung‹, Kinder mit ›Lernschwächen‹, auch ›normale‹ Kinder in Abgrenzung zu ›behinderten‹. Mit dem ›sogenannt‹ will ich darauf hinweisen, dass diese Kategorisierungen Wirklichkeits- und Denk-Konstruktionen sind, die theoretisch sehr leicht kritisiert und in Frage gestellt werden können, die sich in der Praxis als kaum brauchbare Zuschreibungen erwiesen haben und die ich persönlich, seit ich mit so bezeichneten Menschen zu tun habe, zum einen für unbrauchbar halte (und immer weniger weiß, was damit eigentlich bezeichnet wird), zum anderen für menschenunwürdig.

[2] »Integration Vorarlberg« ist ein Verein, der aus einer Elterninitiative entstanden ist und sich zum Ziel gesetzt hat, das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in sämtlichen Lebensbereichen zu unterstützen. Das Zitat stammt aus dem Präsentationsfolder. Kontakt: Ingrid Rüscher, Hof 368, A - 6866 Andelsbuch

[3] Integration wird laut Duden Fremdwörterbuch wie folgt definiert: »Wiederherstellung eines Ganzen«.

[4] Inclusion verwende ich im Sinne von: Aufhebung sämtlicher Kategorisierungen von Menschen - dieser Begriff bezeichnet die Vision.

[5] Siehe hierzu die unveröffentlichte Arbeit von Rita Arnsperger über die unterschiedliche Praxis der Zuteilung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich.

[6] Der besseren Lesbarkeit wegen werde ich mit der männlichen und weiblichen Form etwas ›schlampig‹ umgehen und mich nicht durchgängig auf eine Schreibweise festlegen.

[7] 1994/95 waren es zwei, 1995/96 sechs, 1996/97 neun Klassen, danach pendelte sich die Anzahl zwischen 20 und 25 Klassen pro Schuljahr ein.

[8] Siehe dazu: Claudia Niedermair: »Ich möchte arbeiten« Zur Gestaltung integrativer Übergänge zwischen Schule und Berufswelt für Jugendliche mit schweren Behinderungen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/5 1998, Graz.

Claudia Niedermair/Elisabeth Tschann: »Ich möchte arbeiten« Der Unterstützungskreis. Portraitsvon sechs Jugendlichen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/5 1999, Graz

[9] Unveröffentlichte Handreichung: »Zukunftsplanung für Menschen mit Behinderung. Berufsorientierung - BOBI in Integrationsklassen« 1998. Eine verkürzte Ausgabe findet sich in der Reihe »Integration Sekundarstufe I« hrsg. vom Zentrum für Schulentwicklung, Bereich I, Klagenfurt, 2001

[10] Die gravierendste Verschlechterung für Integrationsklassen in der Sekundarstufe in Vorarlberg ist, dass es nicht mehr möglich ist, Teambesprechungsstunden lehrverpflichtungsmindernd geltend zu machen. Bis zum heurigen Schuljahr 2001/2002 war es möglich, Teambesprechungsstunden, die notwendige Voraussetzung für das Entwickeln von integrativen Strukturen sind, in die Lehrverpflichtung einzurechnen.

[11] Diese Begriffe sind Anlehnungen an den Buchtitel: »Blinder Fleck und rosarote Brille«, hrsg. von Meister-Steiner u.a., Innsbruck 1989

[12] Hanns Petillon: ST 3-7, soziometrischer Test für 3. bis 7. Klassen, hrsg. von Karlheinz Ingenkamp,

Beltz Test, 1980, den auch schon Hans Wocken in einer frühen Untersuchung verwendet hat.

[13] Siehe Diplomarbeit Niedermair 1991

Inhaltsverzeichnis

Der Aufbau dieses Kapitels basiert auf Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Praxisfeld der Hauptschule. Praktiker der Integration beziehen ihre theoretische Fundierung - wenn überhaupt - aus der Reformpädagogik, die anfangs des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichsten Ausformungen und Umfeldern entstanden ist. Wenig genau definierte Begriffe im thematischen Kontext des ›offenen Unterrichts‹ prägen den pädagogischen Diskurs in der Praxis. Die mit der Integration einhergehende Veränderung von Unterrichtsstrukturen und -formen wird in der Sekundarstufe in erster Linie aus der Perspektive von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf argumentiert, seltener jedoch in einem größeren Zusammenhang gesehen, als Notwendigkeit aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse über das Lernen, die für alle Kinder gelten und als gesellschaftspolitische Aufgabe im Zusammenhang mit dem Ziel von Bildung generell. Die Gliederung des Kapitels 2 folgt im Sinne einer heuristischen Vorgehensweise dieser Skizze.