sozialgeschichtliche, familiendynamische und alltagsintegrative Aspekte - mit besonderer Berücksichtigung des Vereins der Heilpädagogischen Familien in Tirol

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, eingereicht bei Univ.-Doz. Dr. Volker Schönwiese, am Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, Mai 1995

Inhaltsverzeichnis

- Kommentar

- Dank

- 1. Einleitung

- 2. Sozialgeschichtliche Aspekte der Pflegefamilie

- 3. Alltagsorientierte Integration in heilpädagogischen Pflegefamilien

-

4. Die heilpädagogische Pflegefamilie - Ergänzungsfamilie oder Ersatzfamilie?

- 4.1 Forschungsansätze

- 4.2 Das Prinzip der Ersatzfamilie als Ergebnis der individuumzentrierten, entwicklungspsychologischen Sichtweise

- 4.3 Das Prinzip der Ergänzungsfamilie als Ergebnis der systemischen Sichtweise

-

4.4 Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Konzepte

- 4.4.1 Konsequenzen für das Pflegekind - Ausgangslage und Folgerungen für neue Bindungen in der familiären Praxis

- 4.4.2 Aus dem Tagebuch von Klaus über die erste Zeit mit Timo

- 4.4.3 Konsequenzen für die Herkunftsfamilie

- 4.4.4 Konsequenzen für die Pflegefamilie

- 4.4.5 Konsequenzen für die Dynamik der Geschwisterbeziehungen in der Pflegefamilie

- 4.5 Voraussetzungen für die positive Gestaltung einer doppelten Elternschaft

- 4.6 Zusammenfassung mit Blick auf die Praxis

- 5. Der Verein "Heilpädagogische Familien" in Tirol

- 6. Literaturverzeichnis

- 7. Lebenslauf

- Fußnoten

Die Autorin hat sich in dieser Diplomarbeit, motiviert durch ihre persönliche Erfahrung als "heillpädagogische Pflegefamilie", mit der Problematik der Pflegefamilie als therapeutisches Handlungsfeld auseinandergesetzt. Nach einer Diskussion der Begriffe "Familie", "Behinderung", "Integration" und "Pflegefamilie", wobei Sie vorallem die Unterscheidung zwischen Ergänzungs- und Ersatzfamilie betont, beschreibt sie die Entstehung und Arbeitsweise des Vereins der "Heipädagogischen Familien" in Tirol.

Diese Arbeit gibt einen guten Einblick in die Probleme einer Pflegefamilie und macht auf die schwierige rechtliche Situation der Pflegeeltern aufmerksam. (Angela Woldrich,17. Juni 98)

Für Hilfe und Unterstützung danke ich meinem Betreuer Univ.-Doz. Dr. Volker Schönwiese, den "Heilpädagogischen Familien", besonders Dr. Herrad Weiler, meinen Studienkolleginnen und Freundinnen, Filo, Sabrina, Gertrud, Tilli, Anita, vor allem Klaus,

und widme diese Arbeit meinen Kindern.

Meine Motivation, dieses Thema zu wählen, liegt in der persönlichen Erfahrung unserer inzwischen 12jährigen Tätigkeit als heilpädagogische Pflegefamilie. Im Frühjahr 1983 lernten wir (mein Mann Klaus und ich) an der Universitätsklinik für Psychiatrie von Innsbruck drei Optimistinnen kennen, die sich ebenso wie wir die Frage stellten, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, beziehungsgestörten, hospitalisierten und behinderten Kindern, die an Herkunftsfamilie oder Institutionen gescheitert waren, ein familiäres Leben mit Beziehungskontinuität bieten zu können.

Dabei begegneten wir Timo: er war damals 10 Jahre alt und hatte während dieser Zeit schon jede Menge negative Erfahrungen für sein Leben gesammelt. Er hatte die verschiedensten Institutionen kennengelernt und bereits einige Beziehungsabbrüche hinter sich. Dadurch war er stark hospitalisiert und schließlich autoaggressiv geworden. Timo sprach von sich nur in der dritten Person und zeigte autistisches Verhalten. Er war - nach mehrjährigen Klinik- und Heimaufenthalten - seit einem halben Jahr stationär an der kinderpsychiatrischen Abteilung aufgenommen. Nun wurde fieberhaft beraten, wie sich seine Zukunft weiterhin gestalten sollte. Da Timos Eltern mit seiner Betreuung überfordert waren und ihn keine kindgerechte Institution mehr aufnehmen wollte, bzw. Timo an ihnen - aufgrund seiner autoaggressiven Problematik - gescheitert war, wurde schon als letzter Ausweg eine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in Erwägung gezogen.

Während der Phase des Kennenlernens (einer Zeitspanne von ca. 4 Monaten) gelang es uns, einen guten emotionalen Zugang zu Timo zu finden. Wir hatten aber trotzdem Bedenken, ob wir uns die Arbeit mit ihm zutrauen konnten. Mit viel Optimismus und dem damals noch sehr kleinen Verein der "Heilpädagogischen Familien" im Rücken begannen wir das Abenteuer. Wir vertrauten darauf, daß es Timo bei konstantem Beziehungsangebot gelingen könnte, sich auf uns einzulassen und ein Stück seines Lebens mit uns zu gehen. Nun suchten wir nur noch eine größere Wohnung, dann zog Timo bei uns ein. Ich erinnere mich noch gut an die Worte, die uns eine dabei maßgeblich entscheidende Persönlichkeit mit auf den Weg gab: "Ist Ihnen schon klar, was Sie da tun? Neben ihm kann man ja nicht einmal eine Brennsuppe kochen!"

Ich beschreibe den Anfang unserer gemeinsamen Geschichte deshalb so ausführlich, da sich durch das Leben mit Timo und aus der Zusammenarbeit mit dem seither immer größer werdenden Verein der "Heilpädagogischen Familien" meine grundlegende Einstellung zu diesem Thema ergibt. Diese Arbeit ist der Versuch einer reflexiven Auseinandersetzung mit Praxis und gleichzeitig die Suche nach angemessenen Theorien, die sich wiederum in der Praxis bewähren müssen. Ich schreibe diese Arbeit aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus, sie erhebt somit nicht unbedingt den Anspruch, wissenschaftlich repräsentativ zu sein.

Ausgehend vom Familienverständnis in der Geschichte und davon, welches Familienbild heute als "normal" gilt, stellt sich für mich die Frage, ob sich die gesellschaftliche Auffassung von Pflegefamilien und die Realisierbarkeit der an sie herangetragenen Aufgaben im wesentlichen mit dem Verständnis der Pflegefamilie über sich selbst in Einklang bringen läßt. Dabei werde ich mich hauptsächlich auf das (Berufs-)Verständnis der heilpädagogischen Pflegefamilie beziehen und zeigen, daß sich berufliches Engagement und familiäre Beziehungsarbeit nicht widersprechen müssen.

Die heilpädagogische Pflegefamilie ist m.E. ein wesentliches therapeutisches Handlungsfeld im Netz der Sozialarbeit, in dem sich - im Unterschied zu anderen - die für das Kind so wesentlichen Bedürfnisse nach Schutz und Geborgenheit mit fachlicher Professionalität verbinden lassen. Der Arbeitsbereich verschmilzt mit dem Privatbereich: die Arbeit ist so im eigentlichen Sinn Beziehungsarbeit, die alltäglich gelebt werden muß, man kann sich ihr nicht entziehen, sie zieht sich durch alle Lebensbereiche, sie kann nicht so ohne weiteres - ohne massive Auswirkungen auf das Kind - abgegeben werden. Weitgehend vermieden werden so auch einige Nebenwirkungen einer institutionalisierten und professionalisierten Sozialarbeit: z.B. die Fragmentierung der therapeutischen Handlungsfelder, ihre Isolierung von der alltäglichen Lebenswelt, ihre Entfremdung vom wirklichen Zusammenleben, falsch verstandene Professionalität, die letztlich nur auf eine Verwahrung der Kindheit hinausläuft.

Wenn man sich dafür entscheidet, einem behinderten Kind Familie zu sein, muß man sich auch im klaren sein, damit für eine sehr lange Zeit, wenn nicht lebenslang, die Verantwortung für das Wohlergehen dieses Kindes übernommen zu haben.

Läßt man sich auf diese Form der Beziehungsarbeit mit Kindern ein, dann bedeutet dies größte berufliche Verantwortung und zugleich innerstes emotionales Interesse: Hier treffen sich zwei sonst so vorsorglich voneinander getrennte Bereiche, die professionelle und bezahlte Arbeit einerseits und die familiäre und kostenlose Arbeit andererseits. Durch die Solidarität und die Beziehung zum Kind gerät die herkömmliche Trennung von Arbeitsbereich und Privatbereich ins Wanken. Nun ertappt man sich dabei, rechtfertigen zu müssen, warum man für diese familiäre Aufgabe Geld verdient. Ein Sozialarbeiter oder Erzieher, der in einer Institution arbeitet, käme gar nicht auf diesen Gedanken.

Natürlich sind die Voraussetzungen und Bedingungen des Arbeitsvertrages ganz andere. Der an beide "Institutionen" herangetragene gesellschaftliche Auftrag ist jedoch der gleiche: nämlich dem Kind zu seiner Entfaltung und Entwicklung einen geschützten Rahmen zu bieten, damit aus ihm ein selbständiger und beziehungsfähiger Erwachsener werden kann.

Heilpädagogische Pflegefamilie zu sein ist also eine Form der Sozialarbeit, die nicht abgehoben ist vom alltäglichen Zusammenleben. Sie ist eine Arbeitsform, aus der ich nicht nach Dienstschluß wieder in das Privatleben zurückkehren kann. Sie ist sozusagen ein Non-Stop-Unternehmen des Zusammenlebens rund um die Uhr. Sie entgegnet mit dieser "privaten" Form auch der Arbeitsteilung im Sozialbereich und schafft mit dieser Besonderheit die grundlegende Voraussetzung für alltagsintegratives Zusammenleben.

Mit alltagsintegrativem Zusammenleben verstehen wir, daß sich viele Erfahrungen, die in Institutionen meist aufgrund von Therapieplänen erarbeitet werden müssen, in der Familie automatisch durch das Miteinanderleben ergeben. In der Familie besteht auch die Möglichkeit, gewisse Arbeitsschwerpunkte ins Alltagsleben einzubeziehen, ohne daß sich daraus gleich ein Therapieprogramm entwickeln muß. Es ist im kleinen Rahmen eher möglich, flexibel und individuell zu reagieren. Und viele Dinge ergeben einfach mehr Sinn, wenn sie im alltäglichen Miteinander und im ständigen Bezug aufeinander erlernt werden. Jeder ist auf jeden angewiesen, es gibt oft eine gemeinsame Geschichte und, sofern diese erst beginnt, gibt es auf jeden Fall eine gemeinsame Zukunft.

Diese Perspektiven lassen sich in einem institutionellen Betreuungsverhältnis nicht herstellen, auch wenn es noch so gut organisiert ist. Schon allein die Tatsache, daß ein Kind mit mehreren Betreuungspersonen pro Tag konfrontiert ist und sich immer wieder auf neue Bezugspersonen einlassen muß (sofern ihm das aufgrund bisher durchgemachter Beziehungsabbrüche überhaupt noch möglich ist), erfordert so viel Kraft, daß ein Weiterentwickeln auf der Basis von Sicherheit und Vertrauen schwer möglich sein wird.

Damit diese kleine Einheit der Familie aber nicht überfordert ist und "professionell" arbeiten kann, bedarf sie einer fachlichen Unterstützung von außen. Sie braucht Ansprechpartner, die Kenntnis über die familiäre Situation haben, die mit ihr fachlich kompetente Lösungen erarbeiten und in Konfliktsituationen helfend zur Seite stehen können. Von ihnen wird Loyalität sowie Sensibilität und Rechtskenntnis verlangt. Im Hinblick darauf, wo, wieviel und welche Hilfen Pflegefamilien brauchen, möchte ich das Modell des Vereins der "Heilpädagogischen Familien" in Tirol vorstellen, welches meines Wissens in dieser Art das einzige in Österreich ist.

Im weiteren Verlauf werde ich noch näher auf die rechtlichen Bestimmungen im Pflegefamilienwesen hinweisen und dabei besonders auf das Spannungsfeld Herkunftsfamilie, Pflegekind und Pflegefamilie eingehen. Dabei stellt sich nämlich die Frage, wieweit das in der Gesetzgebung verankerte Prinzip des "Kindeswohls" in der Praxis erfüllt wird, und warum es trotzdem heute noch möglich ist, Kinder in ihrem Fühlen und Denken einfach zu übergehen und dadurch ihr Leben wissentlich zu zerstören. Wenn es nämlich nur um Besitzansprüche und juristische Machtkämpfe zwischen Erwachsenen geht - wofür nicht an letzter Stelle auch gesellschaftliche Rollenbilder mitverantwortlich sind -, bleiben die Rechte und vor allem die Bedürfnisse von Kindern sehr leicht auf der Strecke. An dieser Stelle bleibt für mich die Frage offen, ob es nicht einen Zeitpunkt gibt, an dem Eltern ihre Rechte verwirkt haben.

Wieviele, vor allem auch kleine Kinder, müssen in Heimen leben, weil niemand außer ihren Müttern oder Vätern das "Recht" hat zu entscheiden, was mit ihnen geschieht. Auf sie wird man erst aufmerksam, wenn sich die Folgen von fehlender Geborgenheit z.B. in Verhaltensstörungen niederschlagen. Oft müssen Pflegeeltern die traurige Feststellung machen, daß sie viel mehr erreichen hätten können, wenn sie "ihr" Kind schon früher bekommen hätten. Hier schließt sich der hinlänglich bekannte Teufelskreis: Mit solchen Erfahrungen ins Leben geschickte Kinder werden als Erwachsene wohl kaum in der Lage sein, ihren eigenen Kindern hinreichend Kontinuität und Geborgenheit zu bieten, die diese für ihre positive Lebensbewältigung brauchen würden.

Im Zusammenhang mit den Problemen, die sich aus dem Beziehungsdreieck Pflegekind, Pflegefamilie und Herkunftsfamilie ergeben, werde ich systemische Ansätze und individuumzentrierte bzw. psychoanalytische Ansätze der Sozialarbeit im Pflegekinderwesen vergleichen. In der theoretischen Diskussion der unterschiedlichen Ansätze haben sich diese beiden konträren Auffassungen entwickelt. Als Folge davon kommt es in der Praxis der Vermittlung von Pflegekindern vermehrt zu Unsicherheiten. Gerade hier wäre es wichtig, daß sich beide therapeutischen Richtungen ergänzen, damit individuell flexibel gehandelt werden kann: denn was für das eine Kind richtig ist und seine Entwicklung positiv beeinflußt, muß nicht auch für das andere Kind gelten.

Die Bilder in dieser Arbeit hat Timo im Laufe der Jahre gezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

"Die Familie ist zwar in besonderem Maße von biologischen Faktoren beeinflußt, und sie ist auf Grund dieser naturhaften Bezüge ein relativ stabiles Gebilde, sie begegnet jedoch im Lauf der historischen Entwicklung in einer solchen Formenvielfalt, daß man von einer überzeitlich gleichbleibenden, natürlich vorgegebenen Einheit menschlichen Zusammenlebens keineswegs sprechen kann." (Mitterauer & Sieder 1984, S. 14)

Die Bedeutung des Wortes Familie im heutigen Sinn hat sich erst im 18. Jahrhundert durchgesetzt. Bis zum Beginn der Neuzeit gab es keine eigene Bezeichnung für die Form des Zusammenlebens von miteinander verwandten Personen - meist Eltern mit ihren noch nicht selbständigen Kindern - wie sie heute üblich ist. Zum besseren Verständnis wird heute üblicherweise die Bezeichnung "Klein-" oder "Kernfamilie" verwendet.

Das französische Wort "famille" ist der Vorläufer von Familie und leitet sich aus dem lateinischen Wort "familia" ab. Das lateinische "familia" läßt sich historisch sehr weit zurückverfolgen und hat gemeinsame indogermanische Wurzeln mit dem oskischen1 Wort "famel". Die Grundbedeutung dieses Wortes umschreibt Haus und erfaßt damit alle in einem Haushalt lebenden Personen mitsamt dem im selben Haushalt lebenden Gesinde. (Mitterauer & Sieder 1984, S. 20f)

Im lateinischen Sprachgebrauch war für das Oberhaupt einer Familie die Bezeichnung "pater familias" üblich. Er war derjenige, dem alle anderen Familienmitglieder, auch die im Haushalt mitlebenden Sklaven2, zu Gehorsam verpflichtet waren und hatte mit einer leiblichen Vaterschaft überhaupt nichts zu tun.

In der germanischen Frühzeit wurde zwischen "fester" und "offener" Sippe unterschieden. Der Begriff der festen Sippe wurde nur für die männliche Linie der Verwandtschaft verwendet, während der offenen Sippe alle Blutsverwandten einer Person angehörten. Die offene Sippe wurde von einem Sippenrat geleitet, dem ein Sippenführer vorstand. Dem Sippenrat kam die Aufgabe zu, das Sippenrecht auszuüben, indem er auch u.a. die Vormundschaft für unmündige Kinder und Witwen zu übernehmen hatte.

In Familienkonstellationen früherer Zeit kamen der übergeordneten Gemeinschaft wesentliche Aufgaben der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung zu. Die Abgrenzung zur "Sippe" hin gestaltete sich fließend, jedoch deren Abgrenzung nach außen war sehr stark. Stellt man dazu Vergleiche mit heute an, dann verläuft die Entwicklung gerade gegenteilig. Einem sich immer mehr nivellierenden "Außen" stellt sich eine aus wenigen Mitgliedern bestehende Gruppe entgegen. Vielleicht ist der heutige Trend zum Individualismus durch die Überforderung des einzelnen zu erklären, seine Identität in der nivellierenden Gesamtheit der Menschen finden zu müssen. Weiters läßt sich eventuell auch darin eine Ursache der immer tiefer werdenden und dadurch unauswechselbaren Eltern-Kind-Beziehungen finden. In der Isolation und im Rückzug der Familie sowie in der damit verbundenen Wichtigkeit familialer Identität zeigt sich eine Gegentendenz zur drohenden Nivellierung und Verallgemeinerung der Individualität.

Mehr denn je wird die Familie in ihrer Funktion als auch ihre Aufgaben betreffend hinterfragt. Vielfältige Formen des Zusammenlebens versuchen an ihre Stelle zu treten, haben sich jedoch noch nicht bewährt. Der Wettlauf zwischen der Familie im allgemeinen Verständnis und den Ansprüchen einer unabhängigen und flexiblen Lebensplanung hat seine Spuren in allen Lebensbereichen hinterlassen.

Die Familie im weitesten Sinn ist eine der ursprünglichsten Formen menschlichen Zusammenlebens. Wirtschaftliche und soziale Prozesse haben sie allerdings stets beeinflußt, aber ebenso haben sich umgekehrt übergeordnete Sozialgebilde an ihrem Modell orientiert. Die hierarchische Struktur der "familia" ist auch heute noch in den mitteleuropäischen Gesellschaftssystemen in den verschiedensten Formen sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Organisation menschlichen Zusammenlebens anzutreffen.

Die Ursachen, warum es nun zu der verengten Auffassung von Familie im heutigen Sinn gekommen ist, sieht Mitterauer im gesellschaftlichen Wandel des 17. und 18. Jahrhunderts begründet:

-

Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich sowie die damit einhergehende Trennung von Berufs- und Privatsphäre, u.a. bedingt durch die Industrialisierung.

-

Vertiefung der Eltern-Kind-Beziehungen bedingt durch religiöse Einflüsse der Reformation sowie der Gegenreformation und durch das Zeitalter der Aufklärung.

-

Lösung der Dienstboten aus der engen Gemeinschaft der Hausangehörigen. Die Versachlichung ihres Dienstverhältnisses führt zur Lockerung ihrer familialen Integration.

-

Entstehung zahlreicher Haushalte, die nur mehr aus engsten Familienangehörigen bestehen. Dadurch wird der Familienhaushalt zur vorherrschenden Form menschlichen Zusammenlebens. (Mitterauer & Sieder 1984, S. 21)

Die geschichtliche Entwicklung des Pflegekinderwesens läßt sich auf zwei voneinander unabhängige Entstehungszusammenhänge zurückverfolgen:

-

Ein Ausgangspunkt liegt in der Ammenbeziehung. Sie war schon im römischen Altertum vor allem in den herrschenden Gesellschaftsschichten üblich und setzte sich bis ins 20. Jahrhundert fort. Sie verkörperte eine Form der Pflegebeziehung, die sich als Dienstleistung verstand.

-

Der andere und spätere Ausgangspunkt besteht in der christlichen Motivation und der damit einhergehenden Wertigkeit der Nächstenliebe. Diese Richtung war vor allem für die armen Bevölkerungsschichten maßgeblich. Aus ihr läßt sich die Tradition der Fürsorgeerziehung ableiten. (Nienstedt & Westermann 1990, S. 14)

Zunächst waren von der Pflegebeziehung aus christlicher Nächstenliebe nur Findelkinder und Waisenkinder betroffen. Letztere nur dann, wenn sie keine Angehörigen mehr hatten, die sich ihrer annahmen. Vor allem im ländlichen Raum war die Versorgung der Kinder noch weitgehend durch die Großfamilie gewährleistet. Selbst wenn sich eine Familie, bedingt durch Katastrophen und Krankheiten sowie durch die damit einhergehende hohe Sterblichkeitsrate, aufzulösen drohte, war es schon aus wirtschaftlichen Gründen notwendig, daß auch Witwer und Witwen sich wieder vermählten.

Dadurch ergab sich häufig eine Form des familiären Zusammenlebens, in der Stiefeltern und Stiefgeschwister sehr stark verbreitet waren. Die Blutsverwandtschaft spielte offensichtlich noch keine so wesentliche Rolle, wie ihr heute zukommt und der Zuordnung einzelner Familienmitglieder diente eher der Hausname3 als der Name der Familie im engeren Sinn.

"Hatte ein Witwer oder eine Witwe schon aus der ersten Ehe des verstorbenen Partners Kinder übernommen und kam es dann zu einer neuerlichen Heirat, so konnten Konstellationen entstehen, in denen Kinder weder mit den Eltern noch mit einem Teil der Geschwister tatsächlich verwandt waren. Solche Beispiele zeigen deutlich, daß die Stellung des Sohnes und der Tochter im Haus keineswegs auf Blutsverbindungen beruhen muß. Daß sie trotzdem zur Familie zu rechnen sind, ist evident. Dasselbe gilt für Zieh-, Pflege- und Kostkinder." (Mitterauer & Sieder 1984, S. 32)

War das Familienverständnis der mitteleuropäischen Völker des Altertums und des frühen Mittelalters noch ein gänzlich anderes als heute, so wandelt sich das moralische Verständnis über die Form des familiären Zusammenlebens vor allem unter kirchlichem Druck. Im fortschreitenden Mittelalter trat eine entscheidende Veränderung vorerst durch den religiös getragenen Wert der Unterscheidung zwischen unehelichen und ehelichen Kindern ein. Da das kirchliche Verständnis von Ehe als unauflösliche Lebensgemeinschaft zunehmend an Bedeutung gewann, wurden uneheliche Kinder moralisch immer mehr geächtet. Dieser Wandel hatte ein dramatisches Ansteigen von Kindesaussetzungen zur Folge. H. Erich Troje führt diese Entwicklung auf Thomas von Aquins (1225-1274) zurück. Er war ein Verfechter der Unauflöslichkeit der Ehe und er begründete diese mit drei moralischen Prinzipien:

-

mit der Dauer der Erziehung,

-

der Sicherung der Vaterschaft und

-

der größten Freundschaft.

Diese Prinzipien dienten in erster Linie dazu, den Vater eines Kindes und dessen "Echtheit" feststellen zu können, um davon die Versorgungs- und Erziehungspflicht ableiten zu können. Weiters hatten sie auch die Aufgabe zu bekräftigen, daß die Frau allein für die "Aufzucht" der Kinder nicht "Sorge tragen" konnte. (Troje 1990, S. 150) Damit waren grundlegende Weichen für die Zuschreibung von "defizitär-stigmatisierenden Eigenschaften" an nichteheliche Kinder gestellt. Wesentliche Anteile dieser Sicht von Ehe und Familie wirken sich noch bis heute, vor allem in Schule, Kirche und Sozialpolitik aus. (Friedlmayer 1992, S. 61)

Mit der Kenntnis über historische Familienformen und dem Bewußtsein, daß es viele Möglichkeiten des Zusammenlebens von einander vertrauten Personen gibt, soll es uns möglich sein, für die Zukunft Offenheit zu bewahren. "So mag etwa das Wissen um die Häufigkeit des Zusammenlebens mit nicht verwandten Personen in Familienkonstellationen der Vergangenheit ein Alternativdenken über Familienformen der Zukunft erleichtern." (Mitterauer & Sieder 1984, S. 37)

Um 400 n. Chr. gab es zwar schon vereinzelt Armenhäuser und Ziehmütter4 für Findelkinder, aber bis 1500 wurde die Familienerziehung der Waisenkinder hauptsächlich in ihrer Sippe geleistet. Aufgrund der beginnenden, vor allem religiös bedingten, strukturellen Veränderung der Familie gab es aber immer mehr Kinder, die auf eine öffentliche Fürsorge, bzw. auf eine Pflegefamilie angewiesen waren. Der Kirche kam nun eine Betreuungs- und Vermittlerrolle zu, die sie weitgehend so löste, daß sie "mildtätigen Gläubigen [...] durch die Übernahme eines solchen Kindes" dazu verhalf, "ein gutes Werk vollbringen und zu ihrer eigenen Läuterung beitragen" zu können. (Friedlmayer 1992, S. 61)

Im 16./17. Jahrhundert kam das soziale Gefüge des Mittelalters durch die geistigen Strömungen der Reformation und des Humanismus sowie durch wirtschaftliche Veränderungen, in Bewegung. "Statt Versorgung wurde die Erziehung, insbesondere zur Arbeit, vorherrschender Fürsorgegedanke: Jetzt lag es nahe, die unversorgten Kinder in Anstalten unterzubringen, um sie auf ihre spätere Eingliederung in den Produktionsprozeß vorzubereiten." (Masur & Tiesler & Schiel 1982, S. 9f) Es gab aber damals noch verschiedene Modelle öffentlich geförderter Privatpflege, sodaß auch in der beginnenden Neuzeit die Heimerziehung noch keine Priorität hatte.

Erst Ende des 17. Jahrhunderts gewann die Anstaltspflege, bedingt durch den beginnenden Pietismus5 nach dem 30jährigen Krieg und dem starken Rückgang der Landbevölkerung, an Bedeutung. Die Anstalten wurden sehr unterschiedlich geführt, je nachdem, ob wirtschaftliche, pädagogische oder religiös-ethische Motive zugrunde lagen.

Ende des 18. Jahrhunderts fand sich in den Armenhäusern unvorstellbares Elend. Kinder, Alte und Gebrechliche, Verbrecher und Geisteskranke waren dort unter unwürdigsten Bedingungen untergebracht. Zu dieser Zeit starben in den Anstalten mehr als 25% der Kinder vor dem 5. Lebensjahr, in manchen Industriestädten Englands waren es bis zu 50%. Diese Umstände lösten vermehrte Kritik in der Öffentlichkeit aus und in der Folge daran wurden wieder die Vorzüge der Familienpflege hervorgehoben. Gleichzeitig wurde aber auch versucht, die Anstaltspflege neu und menschenwürdiger zu gestalten.

Dieses Jahrhundert war trotz des Elends auch ein Zeitalter großer Pädagogen. In Deutschland entstanden Einrichtungen der Philanthropen6 und erste, am Kind orientierte Ratschläge zur Erziehung wurden niedergeschrieben. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gilt ebenso als Begründer neuer erzieherischer Wertvorstellungen, die bis heute Auswirkungen zeigen. Die politische, wirtschaftliche sowie soziale Situation in dieser Zeit verhinderte aber den Durchbruch einer kindgerechten Anstaltspflege- und Erziehung.

Im 19. Jahrhundert gewannen die Pflegefamilien in der öffentlichen Ersatzerziehung zunehmend an Bedeutung. "Neben den pädagogischen Überlegungen waren wirtschaftliche Gründe maßgebend: Einmal waren Pflegefamilien billiger als Anstalten, zum anderen war das Pflegekind für die Pflegeeltern eine Erwerbsquelle." (Masur & Tiesler & Schiel 1982, S. 10f) Die Eignung der Pflegeeltern wurde jedoch nie überprüft und meist waren die Pflegeeltern aus unteren Gesellschaftsschichten und hätten wohl oft für ihre eigenen Kinder Hilfen gebraucht. Auch Kinderarbeit war zu Ende des 19. Jahrhunderts immer noch weit verbreitet, trotzdem schon vereinzelt Kinderschutzgesetze rechtlich verankert waren.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Kinderarbeit vor allem im ländlichen Bereich noch üblich. Pflegekinder wurden als Kostgeher von einem Kostplatz zum anderen gereicht und mußten für ihre Verpflegung hart arbeiten. Diese Kinder waren dem "Wohlwollen" der Erwachsenen ausgeliefert und ihre Not reichte über den Ersten Weltkrieg hinaus. Es war wirtschaftlich notwendig, landwirtschaftliche Arbeitskräfte zu erziehen, um den Bevölkerungsverlust auszugleichen.

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde zwar nach außen die Ideologie der "Familie als Keimzelle des Volkes" vertreten, doch in der Realität war die Familie nur die Produktionsstätte für Kinder, denn die Erziehung wollte die Partei leisten. Rassische Gesichtspunkte und die Überwindung des Individualismus waren wesentliche Erziehungsziele. (Kumer & Friedlmayer & Braun 1988, S. 17f) Daher sind aufgrund der überparteilichen Kontrolle nur wenige Familien bereit gewesen, Kinder in Pflege zu nehmen.

Die österreichische Regisseurin Karin Brandauer hat in ihrem Film "Sidonie" das Schicksal eines, in einer Pflegefamilie aufwachsenden Zigeunermädchens eindrucksvoll geschildert. Sidonie war nach rassistischen Gesichtspunkten dieser Zeit "wertlos" und daher zur Vernichtung im Konzentrationslager bestimmt.

"Wertlos" in diesem Sinne waren auch behinderte Kinder. Sie wurden sowieso nicht für "würdig" befunden, in Familienpflege erzogen zu werden, wenn sie nicht in der Herkunftsfamilie leben konnten. Sie wurden als "bewahrungsbedürftig" in Anstalten gebracht, und ihr weiteres Schicksal ist hinlänglich bekannt. Behinderte Kinder hatten in vergangenen Zeiten kaum die Chance, ein halbwegs normales Leben zu führen, aber ihre gezielte Vernichtung während der Zeit des Nationalsozialismus war einzigartig in der Geschichte. 200.000 bis 275.000 geschädigte Menschen fielen dem Programm zur "Sonderbehandlung der unheilbar Kranken zum Opfer7." (Jantzen 1974, S. 66)

Während der Wiederaufbauzeit der Nachkriegsjahre kommt es zur Massenerziehung in Kinderheimen mit unausgebildeten Erziehern. Erst langsam besinnt man sich wieder auf die schon vor dem Krieg gewonnenen Erkenntnisse psychologischer Forschungen8 in der Fürsorgeerziehung. In den 60er Jahren setzt, ausgelöst durch die Studentenbewegung, der Trend ein, möglichst Kleinheime mit familiärem Charakter und familienähnliche Wohngruppen zu errichten. Aufgrund neuer Überlegungen in der Deprivationsforschung wird erneut die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien gefordert. (Heitkamp 1989, S. 30)

Bis heute haben sich die Prioritäten der Fürsorgeerziehung immer wieder verändert. Wissenschaftliche Erkenntnisse dieses Jahrhunderts haben uns vor allem über die Psyche des Menschen Aufschluß gebracht. Das Bemühen, zum Wohle des Kindes zu handeln, ist somit zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Auch die von Fürsorgemaßnahmen betroffenen Kinder, sind nicht mehr die Findel- und Waisenkinder von damals. Begriffe wie Wohlstandsverwahrlosung, Scheidungswaisen u.a. haben sich breit gemacht. Betroffene Kinder kommen vielfach aus zerrütteten Familien, die, aus welchen Gründen auch immer, in ihrer Funktion als Eltern versagt haben. Es stimmt nachdenklich, wenn man damit konfrontiert ist, wie vielen Erwachsenen es nicht mehr gelingt, ihre Probleme zu lösen.

Ein wesentlicher Anteil an dieser Entwicklung dürfte in einem gesellschaftlichen Trend unserer Zeit zu suchen sein: in der Auflösung familialer Strukturen durch die Infragestellung der Familie als Ort persönlicher Verwirklichung (Beck 1986).

Besonders von Frauen wird auch heute noch verlangt, daß sie sich voll für ihre Familie und für ihre Kinder einsetzen. Gleichzeitig wird ihnen aber auch diesbezüglich Geringschätzung entgegengebracht und speziell über die Medien vermittelt, daß individuelle Verwirklichung nur im Alleingang möglich ist.

Auch ist es für viele Frauen finanziell notwendig, nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten zu gehen, um sich und ihre Kinder versorgen zu können. Dies trifft nicht nur auf alleinerziehende Mütter zu, sondern auch auf viele, im traditionellen Verständnis "vollständige" Familien.

So haben auch "viele minderbegabte junge Frauen [...] nicht die Möglichkeit, sich ein ausreichendes soziales Netz zu schaffen, um entlastet zu werden. Sie lassen deshalb die Kinder, sobald diese schlafen, allein oder vernachlässigen sie auf anderen Gebieten, bis das Jugendamt eingreift. [...] Das Normensystem ist unverläßlich geworden. War es früher selbstverständlich, daß eine 'ordentliche' Frau von früh bis spät Haushalt und Kinder versorgt, so gilt es heute als genauso selbstverständlich, daß man die eigenen Bedürfnisse befriedigt." (Weiler 1989, S. 61)

Die Schere, in die die Frau von heute gerät, ist das Resultat gesellschaftlicher Rollenzuweisung: einerseits selbstverständliche Familienarbeit und vor allem Hausarbeit leisten zu müssen, die zu nie endender Restarbeit zwischen Industrieproduktion, bezahlten Dienstleistungen und technisch perfektionierter Binnenausstattung verkommen ist, - andererseits nicht auf die gesellschaftliche Bestätigung außerhalb der Familie verzichten zu können, gerade wegen dieser "Dequalifizierung der Hausarbeit" (Beck & Beck-Gernsheim 1990, S. 44) und der "Insularexistenz der Kleinfamilie" (ebd.) als auch wegen der eigenen sozialen Absicherung.

Die Rolle der Frau ist in keinem Fall so eindeutig wie die Rolle, die dem Mann in der Gesellschaft zugewiesen wird. Diese Doppelbelastung und das ungeklärte Rollenverständnis der Frau sind auch Ursache dafür, daß die Familie weitgehend ihre Funktion als Ort der sozialen Integration (vgl. Kap. 3.2.) verloren hat.

Frauenarbeit wird in der Familie nicht als professionelle Arbeit honoriert. Erwerbsarbeit ist sichtbar, während die unbezahlte Frauenarbeit im Verborgenen geschieht und somit nicht nur die heimliche Ressource unserer Gesellschaft ist, sondern auch eine Voraussetzung für das Funktionieren unserer Gesellschaft (Schunter-Klemmann 1992).

Zur Anerkennung der Arbeitsleistung der Frau reicht es allerdings nicht, wenn Politiker - gerade in Zeiten wirtschaftlicher Rezession - auf die mütterzentrierte Lebensform ein Loblied singen, und so Frauen wieder in traditionelle Zuweisungen zurückbinden wollen. Denn so wird den Frauen die bisher recht und schlecht erreichte soziale und wirtschaftliche Absicherung wieder genommen. Befürworter dieses konservativen Trends wissen nämlich, daß "eine wirklich durchgesetzte Arbeitsmarktgesellschaft, die allen Frauen und Männern eine eigenständige und ökonomische Existenzsicherung ermöglicht, [...] die Arbeitslosenzahlen hochschnellen lassen [würde]." (Beck & Beck-Gernsheim 1990, S. 46)

Mit diesen Unsicherheiten als Basis versagt - gerade in Belastungssituationen - die Solidarität der gesellschaftlichen sowie der familiären Gemeinschaft, die Verantwortung für das Krisenmanagement wird der Frau überlassen. So wirft auch die Geburt eines behinderten Kindes in erster Linie die Frage auf, wie die Frau dies in ihr Leben integrieren kann, und nicht, wie die Gesellschaft damit als Aufgabe umgeht - meistens wird darin zu diesem Zeitpunkt gar keine gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen. Die Frau wird oft in der Trauerarbeit allein gelassen, die sie bei der Geburt eines behinderten Kindes zu leisten hat und die nicht nur ihr Kind betrifft. Niemand hilft ihr bei der Bewältigung ihrer eigenen, unerfüllten Lebensziele.

Inhaltsverzeichnis

Der Begriff "Behinderung" läßt sich nur in der Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Voraussetzungen und vom Blickwinkel der Betrachtung definieren. "Als Phänomene des sozialen Lebens sind die Behinderungen in soziale Wertsysteme eingebettet, die die Gesellschaft mit einem hohen Grad von Allgemeinverbindlichkeit als Konventionen entwickelt haben. Welche Eigenschaft oder Zuständigkeit als behindernd empfunden wird, ist also abhängig von allgemeinen Wertsetzungen, Erwartungen, Gewohnheiten usw." (Bächtold 1981, S. 23)

Mit der Erkenntnis, daß die Definition von Behinderung nur in der Bezogenheit auf die jeweilige Lebenswelt ihre Gültigkeit hat, entspricht die Sozial- und Integrationspädagogik jener Tendenzwende der Erziehungswissenschaften, die als "Alltagswende" bezeichnet wurde (vgl. dazu Hierdeis & Hug 1992). Diese Wende ist gekennzeichnet durch die Ablehnung übergeordneter Normen und sicherer Klassifikationsgrundlagen, die Abkehr von allgemeinen Theorien und die Rückbesinnung auf die Einzigartigkeit der jeweiligen Lebensform, und stellt die Forderung nach vermehrter Praxisrelevanz für erziehungswissenschaftliche Theorien: um einer Entfremdung der Wissenschaft vorzubeugen, kann nur die Lebenswelt als einzige Basis der Letztbegründung gesehen werden. Die Hinwendung der pädagogischen Forschung zum Alltag zeichnet sich also vor allem dadurch aus, daß sie sich qualitativ am beteiligten Subjekt orientiert und sich nicht von vornherein auf abstrakte universelle Werte beruft.

Die Konsequenz, die sich daraus für das Verständnis von Behinderung ergibt, läßt sich umschreiben mit: weg von distanzierenden Beurteilungen, weg von defektologischen Klassifizierungen und verallgemeinernden Etikettierungen (vgl. Kap. 3.1.1.)

Wie läßt sich die Alltagswende in der Erziehungswissenschaft - neben ihren Konsequenzen für die Theorie und Diagnose von Behinderung - auch auf die Praxis der Sozialpädagogik umsetzen? Läßt sich daraus auch ein Verständnis von Integration gewinnen, im Sinne einer "Alltagsintegration", die als Prozeß verstanden wird, der die alltägliche Lebenswelt einschließt? Belege für ein solches Konzept von Alltagsintegration lassen sich sowohl im Normalisierungsprinzip (vgl. Kap. 3.1.2) als auch in der Forderung nach Selbstbestimmung (vgl. Kap. 3.1.3) finden.

Allgemein läßt sich feststellen, daß das gesellschaftliche Verständnis für behinderte Menschen von sozialer Distanzierung geprägt ist. Das kann sich u.a. auch darin zeigen, daß Personen mit einer negativen Einstellung zu Behinderten den persönlichen Kontakt meiden, auf der unpersönlichen Ebene jedoch die institutionalisierten Hilfestellungen befürworten oder gar finanziell unterstützen (um einem gegebenenfalls doch auftretenden Gewissenskonflikt aus dem Weg zu gehen).

Helmut von Bracken (1979, S. 424) weist dieses gesellschaftliche Distanzverhalten in einer Untersuchung nach, die bestätigt, daß zwei Drittel der von ihm ausgewählten Probanden ein eigenes Kind mit einem geistigbehinderten Kind spielen lassen würden, etwa über ein Drittel ein geistigbehindertes Kind für kürzere Zeit aufnehmen würde und nur 3,5% ein geistigbehindertes Kind adoptieren würden. Ebenso befürworteten zwei Drittel der Befragten eine Unterbringung in Anstalten oder Heimen, möglichst abgeschlossenen und abgelegen. Der Großteil der Bevölkerung war jedoch zu wenig informiert und hielt auch u.a. aus Ängstlichkeit Distanz. Bei Menschen, die ein geistigbehindertes Kind in ihrem Umfeld kannten, war die Einstellung eine andere.

Jürgen Wendeler (1993, S. 49) kritisiert an Untersuchungen, u.a. an jenen von Helmut v. Bracken, die Annahme einer "festgelegten Einstellung der Bevölkerung" und entgegnet, daß gegenwärtig Unsicherheit und Unklarheit im Verhalten der Menschen eher vorherrschen. "Viele Menschen sind zwar guten Willens, und auch die moralischen Appelle haben sie erreicht, aber sie wissen nicht recht, wie sie mit ihren geistig behinderten Mitmenschen umgehen und welche Einstellungen sie ihnen gegenüber einnehmen sollen [...]." Jürgen Wendeler beanstandet vor allem auch Untersuchungen, die durch Festschreibungen und Zuordnungen ein pauschales Urteil abgeben und somit eine "Etikettierung" fördern. So ist es wahrscheinlich, daß durch diese Etikettierung die soziale Isolation behinderter Menschen verstärkt, oder gar erst herbeigeführt wird. "Wer die soziale Integration fördern will, der solle am besten auf solche Etikettierungen ganz und gar verzichten." (ebd., S. 50)

Wir sind in unserer Gesellschaft gewohnt, alles und jedes irgendwo zu- oder einordnen zu können. Dies ist im Zusammenhang mit unserem Bedürfnis zu sehen, in der Suche nach Begründungen und Erklärungen in einem System von "Schubladen" zu denken. Wir orientieren uns an passenden, in unserem Denken bereits vorhandenen Schubladen, in die sich unsere Wahrnehmungen einordnen lassen. Nur zögernd legen wir neue Schubladen an: wir sind dann in unserem Weltverständnis so lange beunruhigt, bis wir eine passende Erklärung bzw. Möglichkeit der Zuordnung unserer Wahrnehmungen gefunden haben. Von diesem "Schubladendenken" sind auch und gerade unsere Mitmenschen betroffen. Denn besonders die soziale Wirklichkeit ist im alltäglichen Zusammenleben diesem Schubladendenken unterworfen, weil ihre Beurteilung viel unsicherer und fließender (also qualitativ) geschieht als die Beurteilung von anderen ökonomischen, quantifizierbaren Tatsachen. Wenn wir erst einmal eine Lade gefunden haben, in die sich etwas einordnen läßt, dann sind wir erleichtert und es ist uns gar nicht mehr so wichtig, ob wir auch die richtige gewählt haben: Hauptsache, wir können sie schließen.

Wir ordnen und werten gleichzeitig und bestimmen die Lösungen, ohne deren Berechtigung bzw. ohne auch die erstellte Ordnung und ihre Auswirkungen anzuzweifeln. Den Anfang setzen wir mit übereilten Diagnosen, das Ende ist oft für den Betroffenen fatal. Besonders geistigbehinderte und psychisch kranke Menschen stehen in diesem Lösungs-, Ordnungs- und Wertesystem an letzter Stelle und dies, obwohl sie am meisten auf eine Lobby angewiesen wären.

Jedenfalls zeigt sich hier, daß das allgemeine Verständnis von Behinderung nicht nur mit medizinisch-defektologischen Erklärungen abzutun ist, sondern auch - und vor allem - eine gesellschaftliche Zuschreibung beinhaltet, die es im Umgang mit "Behinderung" auch als gesellschaftliches Konstrukt erst einmal zu berücksichtigen gilt.

Georg Theunissen (1991) spricht davon, daß die ganzheitliche Orientierung am Menschen und an seinem sozialen Bezugssystem "Ausdruck der ökologischen Wende oder des systemischen Denkens ist, das mittlerweile viele Wissenschaften erfaßt hat." (Theunissen 1991, S. 29) Der wesentliche Unterschied zum medizinisch-defektologischen oder auch kausalen Ursache-Wirkung-Denken besteht darin, "daß nicht mehr ausschließlich oder vorrangig der behinderte Mensch, sondern stets auch das soziale Bezugsfeld, d.h. der behinderte Mensch in seiner Lebenswelt als Adressat oder Gegenstand der Heilpädagogik begriffen wird." (ebd.)

Zur Zeit ist jedoch, aufgrund der wirtschaftlichen Rezession und der "Negativstimmung" in der Gesellschaft, sowie der momentanen Sozialpolitik, eher ein Rückwärtstrend im Verständnis von manchen, schon längst als selbstverständlich betrachteten, Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben zu beobachten.

Rechte und Zugeständnisse an behinderte Menschen, sowie Erklärungen und Begründungen für Unterstützungen, werden wieder mehr denn je hinterfragt, wodurch unvermeidlich von neuem, an medizinisch-defektologischem Denken und Begutachten festgehalten wird, oft auch aus der Notwendigkeit heraus, lebenswichtige Unterstützungen durch die öffentliche Hand gewährt zu bekommen. Der Lebensraum oder auch Spielraum für den einzelnen wird wieder enger, und den letzten beißen bekanntlich die Hunde.9

Deshalb ist sowohl die Pädagogik, als eine am Menschen und seiner Lebenswelt orientierte Wissenschaft, als auch jeder einzelne aufgerufen, weiterhin Abstand von abstrakten Normen und Klassifikationen zu nehmen, da es "primär um das geht, was aus einem Menschen seiner Möglichkeit nach werden kann und wiederum erst in zweiter Linie um das, was er im Moment gerade ist." (Feuser, 1992, S. 256)

Im Sinne dieses Prinzips hat der Däne Niels Erik Bank-Mikkelsen Ende der 50er Jahre Normalisierung definiert als "die Annahme geistig behinderter Menschen samt ihrer Behinderung, wobei ihnen dieselben Lebensbedingungen zur Verfügung stehen sollen wie anderen Menschen, einschließlich der zu ihrer bestmöglichen Entwicklung notwendigen Behandlung und Ausbildung." (zitiert nach: Bernard & Hovorka 1992)

Normalisierung bedeutet jedoch nicht nur die Anpassung an bestehende Normen. Jürgen Wendeler (1993) verweist auf die Erweiterung des Normalisierungsgedankens durch Wolfensberger (1972), der die Forderungen des Normalisierungsprinzips, die sich ursprünglich in sehr konkreter Weise vor allem gegen die Zustände in Anstalten gerichtet haben, ergänzt und systematisiert hat. Er unterscheidet sechs verschiedene Wege, die zur Normalisierung führen.

-

Person - Interaktion: Normale Fähigkeiten und Gewohnheiten aufbauen (z.B. Begrüßungsregeln erlernen).

-

Person - Interpretation: Geistigbehinderte Menschen so vorstellen, daß ihre Normalität und nicht der Unterschied zu anderen Menschen hervorgehoben wird (z.B. unbekannte geistigbehinderte Erwachsene in der Sie-Form anreden).

-

Primäre Sozialsysteme - Interaktion: Soziale Systeme wie Schule, Arbeitsplatz, Familie, Nachbarschaft schaffen oder stabilisieren, damit behinderte Menschen normale Gewohnheiten lernen können.

-

Primäre Sozialsysteme - Interpretation: Die primären Sozialsysteme für Menschen mit geistiger Behinderung so gestalten und darstellen, daß sie so normal wie möglich erscheinen (z.B. Wohnmöglichkeiten so gestalten, daß sie nicht wie Kasernen, Krankenhäuser oder Gefängnisse aussehen).

-

Gesellschaftliche Systeme - Aktion: Eine Gesetzgebung schaffen, auf deren Grundlage Sozialsysteme entstehen können, die eine Normalisierung ermöglichen.

-

Gesellschaftliche Systeme - Interpretation: Kulturelle Werte und Einstellungen in der Weise aufbauen und weiterentwickeln, daß Normalisierung theoretisch vorbereitet und begründet wird. (Wolfensberger, zit. in: Wendeler 1993, S. 25)

Der Normalisierungsgedanke allein reicht nicht aus, er muß durch Erfahrungsprinzipien ergänzt werden, um auch den Schutz des geistigbehinderten Menschen durch den Grundsatz "so normal wie möglich" zu gewährleisten. "Auch wer kein Kulturpessimist ist, wird gelegentlich bezweifeln, daß das, was normale Menschen normalerweise tun, immer das Richtige ist, und er wird befürchten, daß es behinderten Menschen nicht unbedingt guttut, wenn sie es ihnen gleichtun wollen." (ebd., S. 26)

"Alle hatten es gut gemeint. Eltern und Fachleute hatten die beste Umwelt gestaltet. Aber sie gaben vor, sie setzten ihre Lebensqualität als Maßstab." (Bruckmüller 1993, S. 71)

Geistig behinderte Menschen sind ein Leben lang mehr oder weniger auf die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen angewiesen. Das heißt, daß sich meist Fremde Gedanken über eine "sinnvolle Lebensgestaltung" machen, sowie zu "sinnvoller Tätigkeit anleiten" wollen. So "behindert" z.B. die Unterbringung in Heimen ein selbstbestimmtes Leben durch die notwendige Unterordnung, da meist unhinterfragbare Regeln vorgegeben sind. Eine andere Form der Fremdbestimmung behinderter Menschen ist die lebenslange Bindung an das Elternhaus.

Vor allem der geistigbehinderte Mensch wird so auch als Erwachsener wie ein Kind behandelt - und die Forderung nach selbstbestimmter Lebensform bleibt auf der Strecke: "Betrachtet man den Einzelnen [...] als jemanden, der ein ewiges Kind bleibt, so bedeutet das, daß man den heiklen Augenblick, in dem man sich mit ihm als einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft auseinandersetzen muß, auf ein unbestimmtes Morgen verschiebt." (Sorrentino 1988, S. 25)

Was beinhaltet aber der ethische Anspruch eines selbstbestimmten Lebens für Behinderte? Dieser Anspruch ist im Sinne "der Ermöglichung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens [...]" zu verstehen und bezieht sich auf Menschen, "die bedroht sind, die Achtung ihrer Menschenwürde zu verlieren und in soziale Isolierung zu geraten." (Speck 1993, S. 80) Trotzdem darf nicht übersehen werden, daß mit der Ermöglichung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens zwar ein abstraktes Grundrecht der Lebensqualität gesichert ist, die konkreten Bedürfnisse des einzelnen jedoch solange nicht berücksichtigt sind, solange der Lebensraum nicht als "individualisiert und als zugehörig erfahren" werden kann. (Brückmüller 1993, S. 75)

Individuelle Lebensqualität und Selbstbestimmung können Geistigbehinderte demnach erst dann erreichen, wenn wir, die wir mit ihnen leben, nicht über ihren Kopf hinweg Entscheidungen treffen, sondern sie möglichst in ihre Lebensgestaltung einbeziehen und sie dabei unterstützen, für sich selbst zu sprechen. "Es ist ein moralisches Gebot, daß sich professionelle Hilfe tunlichst überflüssig zu machen hat, daß sie - sei es als Erziehung, Förderung oder Therapie - sich als Unterstützung für das In-Gang-bringen und Stabilisieren von Eigensteuerungsprozessen zu verstehen hat." (Speck 1993, S. 82)

Da geistigbehinderte Menschen allerdings in der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse auf Mitmenschen als "Vermittler" angewiesen sind, ist es notwendig, aufmerksam zu sein, um auch nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten erfassen und verstehen zu können. In diesem Zusammenhang geben uns Handlungen eindeutigere Informationen als die uns geläufige verbale Auseinandersetzung. "Es sind die individuellen Handlungen der Betroffenen, in denen sich ihr eigenes Verständnis von Lebensqualität, ihre Empfindungen, Meinungen und ihr Lebensverständnis für uns offenbaren. Es liegt also an uns, diesen persönlichen Ausdruck zu erkennen, zu akzeptieren und zur Grundlage unserer Vorgaben zu machen." (Bruckmüller, 1993, S. 70)

Mit den Prinzipien der Normalisierung und Fremdbestimmung entspricht die Integrationspädagogik auch dem Paradigma der Alltagsorientierung in der Erziehungswissenschaft allgemein: eingehen auf individuelle Lebenswelten, ihren Horizont ausloten, ihre verborgenen Möglichkeiten freilegen, kompensierende Lebensbewältigungsstrategien zulassen und diese nicht nur den gegebenen gesellschaftlichen Normen und Etiketten anpassen. So rechtfertigt sich auch der Begriff "Alltagsintegration".

Soziale Integration bedarf - wenn sie ernst gemeint ist - der gesellschaftlichen Veränderung. Damit soziale Integration nicht nur gefordert, sondern auch gelebt werden kann, gilt es, dort mit Integration anzusetzen, wo die systematische Ausgrenzung beginnt: beim behinderten Kind, das oft um den Preis seiner Rehabilitation, sowohl aus der Sichtweise der Leistungsgesellschaft als auch aus verschiedensten sozialen und medizinischen Begründungen - natürlich immer zu seinem vermeintlichen "Wohl" - isoliert und ausgegrenzt wird. Dabei wurde früher, und wird auch heute noch, kaum Rücksicht darauf genommen, daß gewachsene soziale Kontakte unwiderruflich verloren gehen.

Für jedes Kind ist es wichtig, in einer familiären Struktur aufzuwachsen, und besonders behinderte Kinder brauchen - um ihr Leben bewältigen zu lernen - keine starren Strukturen institutioneller Betreuung, sondern ein flexibles und lebenspraktisches Umfeld sowie Bezugspersonen, die offen sind für Veränderungen und bereit sind, sich auf die Möglichkeiten des behinderten Kindes einzulassen.

Es müßte also gerade dort Verantwortung übernommem werden, wo sich der gesellschaftliche Druck am meisten auswirkt: Beim behinderten Kind und seiner Familie und dort vor allem bei den von diesem "Schicksal" betroffenen Frauen, da sich die Haltung der sie umgebenden Lebenswelt unmittelbar auf das Kind und seine Chancen für ein lebenswertes Leben auswirken. Es wird Frauen schon unter normalen Bedingungen schwer gemacht, ihr Leben zu gestalten, wenn sie jedoch in unserer patriarchal-leistungsorientierten Gesellschaftsstruktur einem behinderten Kind das Leben schenken, sind die Verachtung und Hilflosigkeit die ihnen und ihren Kindern entgegengebracht werden, sowie das "Alleingelassensein" so groß, daß sie unmittelbar in eine Lebenskrise geraten müssen. Denn die Schuldzuweisungen durch die Gesellschaft oder durch ihre Familien gehen in erster Linie an die Frauen: ein behindertes Kind zu haben, kommt ihrer gesellschaftlichen Vernichtung gleich.

Dietmut Niedecken (1989) bezeichnet die Schuld, mit der Mütter von geistig behinderten Kinder beladen und alleingelassen werden, als "gesellschaftlichen Mordauftrag". "Die Umwelt lädt die kollektiven Mordphantasien in solchen Inszenierungen auch noch zusätzlich auf ihnen [den Müttern] ab. Es ist der Haß eines ganzen Volkes, der zu unsäglichen Verbrechen geführt hat, den sie jetzt allein tragen sollen, und das können sie nicht. So wachsen die Schuldgefühle (für eine Schuld, die nicht die ihre ist, an der sie aber, wie wir alle, teilhaben) ins Unermeßliche." (Niedecken 1989, S. 55)

Solange sich hier nicht grundlegende gesellschaftliche Veränderungen ergeben, kommt die Forderung nach Integration und Normalisierung nur Lippenbekenntnissen gleich. D.h. nun aber nicht, daß wir uns jetzt in der gesellschaftlichen Anonymität - ohnmächtig und resignierend im Handeln - ergeben können, sondern fordert das Umdenken jedes einzelnen.

Genauso entlasten auch allgemeine Grundsätze über Fremd- und Selbstbestimmung den einzelnen nicht, selbst im Umgang mit behinderten Mitmenschen den richtigen Weg zu finden. "Unter den heute herrschenden Verhältnissen schreiben [zwar] nicht nur wir selbst im Prozeß unserer Persönlichkeitsentwicklung unsere eigene Biographie; sie wird auch immer geschrieben. Dennoch: Wer und wieviel uns die gesellschaftlichen Verhältnisse ins Stammbuch des eigenen Lebens schreiben, bestimmen nur wir und können nur wir bestimmen. Es ist menschlich, einen hohen Grad von Mitbestimmung nicht zu erreichen und es ist menschenmöglich, aber nicht menschlich, Menschen so auszuschließen und zu unterdrücken, daß ihre Selbstbestimmung verhindert oder vernichtet wird." (Feuser 1992, S. 253)

Somit sind gesellschaftliche Veränderungen stets Selbstveränderungen, und gesellschaftliche Verantwortung bedeutet auch Eigenverantwortung, die aber nur wahrgenommen werden kann, wenn behinderte Kinder und Erwachsene zusammen leben lernen. Es geht darum, behinderte Kinder und auch Erwachsene nicht einfach "wegzudenken", indem wir sie irgendwo mit "ihresgleichen" ausgrenzen und rund um die Uhr mit (teuren) therapeutischen Beschäftigungsangeboten versorgen. Es gilt, das behinderte Kind in das normale alltägliche Leben, mit all seinen Vor- und Nachteilen zu integrieren, das Leben gemeinsam zu gestalten und nicht, die Integration per Therapie zu verordnen, weil dies vielleicht der bequemere und einfachere Weg ist, der jedoch nicht selten in einer institutionellen Verwahrung endet.

Es wird auch zum heutigen Zeitpunkt immer mehr gefordert, behinderte Kinder in der Familie aufwachsen zu lassen. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, unter welchen Umständen Eltern ihre behinderten Kinder oft Institutionen überantworten müssen und wie schwer ihnen dieser Schritt meistens auch fällt, d.h. sie haben in unserem gesellschaftlichen System oft gar keine andere Wahl. Also müßte diese Forderung automatisch auch die Forderung nach gesellschaftlicher Hilfe einschließen. "Denn wenn es, wie bekannt, schon anstrengend sein kann, nichtbehinderte Kinder zu versorgen und zu erziehen, so fordert es alle Kräfte, ein behindertes Kind großzuziehen." (Wendeler 1993, S. 29)

Eltern behinderter Kinder werden ständig Ratschläge erteilt: So erfahren sie von den einen, daß sie ihr Kind überfordern oder überbehüten, von den anderen müssen sie sich sagen lassen, daß sie ihr Kind unterfordern, vernachlässigen oder ablehnen. Egal wie sie es machen, irgendwie machen sie es immer falsch. "Tatkräftige" Hilfe und Entlastung wäre folglich oft besser angebracht als "gute" Ratschläge.

Ob der Familie jedoch die Bewältigung des Problems, ein behindertes Kind zu haben gelingt, ist abhängig von mehreren Faktoren, u.a. von der Problemlösungskompetenz der Eltern, von ihrer Lebensphilosophie, von Hilfen durch die soziale Umwelt, von Werthaltungen und nicht zuletzt von finanziellen Mitteln.

Gelingt es der Familie, trotz dieser Belastung ein harmonisches und gesundes Gleichgewicht auch zur sozialen Umwelt herzustellen, dann steht der positiven Persönlichkeitsentwicklung des behinderten Kindes nichts im Wege.

"Die Anpasssung des behinderten Kindes erfolgt im allgemeinen nicht dadurch, daß es - nur mühsamer - die gleichen Ziele erreicht, sondern durch die Kompensation seiner Schwierigkeiten und durch ihre Verarbeitung. Dies kann aber nicht in den nur auf den Behinderten eingestellten Institutionen geschehen. Das Leben im Bereich der normalen sozialen Umwelt stellt die stärkste Motivation zur Anpassung, zur Nachahmung und zur Selbstbeurteilung dar." (Roser 1983, S. 158)

Wenn die Herkunftsfamilie aus bereits erwähnten möglichen Belastungen (vgl. Kap. 4.4.3) diese Bedingungen nicht erfüllen kann, dann soll das behinderte Kind trotzdem die Möglichkeit haben, in einem familiären Rahmenÿ- z.B in einer Pflegefamilie - aufzuwachsen, da Integration nur dort wirklich möglich ist, wo Menschen "selbstverständlich" miteinander den Alltag bewältigen.

Integration ist für uns als heilpädagogische Pflegefamilie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Alltagsrealität zu sehen. Integration ist nicht ein in der Ferne liegendes Ziel, das irgendwann einmal erreicht werden soll, sondern ein Prozeß, der aus dem alltäglichen Zusammenleben in der Familie entsteht - individuell und ohne ausdrücklichen Auftrag. Integration bedeutet: in Beziehung treten zueinander, abhängig sein voneinander, im Sinne der Verantwortung für eine gemeinsame Sache.

Die Familie ist ein flexibles Sozialisationssystem, das schon allein durch die unterschiedliche Zusammensetzung der in ihr lebenden Personen, behinderten Kindern mehr Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, sowie der sozialen Erfahrungen und Mitbestimmung bieten kann, als dies in einem institutionellen Rahmen überhaupt möglich ist.

Einerseits sind die Solidarität und der persönliche Einsatz in einer Familie höher, gleichzeitig werden andererseits aber auch Grenzen des Systems für den einzelnen spürbar und erfahrbar. Das Wir-Gefühl ist stärker und jeder trägt Verantwortung für den anderen. Die heilpädagogische Familie schafft in ihrem kleinen geschützten Rahmen die Voraussetzungen für selbstbe-stimmtes Leben, die so nicht therapeutisch erarbeitet werden müssen, sondern sich mit normalen Alltagssituationen verbinden lassen.

Im System "Familie" spiegeln sich, bedingt durch den ständigen Austausch mit der Umwelt, gesellschaftliche Veränderungen. Aufgrund dieser Vernetztheit ist es auch für behinderte Kinder möglich, Leben als etwas Selbstverständliches zu erleben. Kontakte nach außen wachsen mit, je nach den Bedürfnissen des Kindes. Dadurch wird die Forderung nach Integration auch im Verständnis des Normalisierungsprinzips (vgl. Kap. 3.1.2) zu einer lebbaren Realität.

Im familiären Zusammenleben ergeben sich für ein Kind überschaubare Handlungszusammenhänge, die es, aufgrund ihrer lebenspraktischen Ausrichtung, leichter verstehen lassen, was von ihm gefordert wird und warum es etwas Bestimmtes tun soll. Gleichzeitig lernt auch das behinderte Kind - seinen Möglichkeiten entsprechend - Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, wenn es merkt, daß es damit Einfluß auf die ganze familiäre Gruppe hat und die Gestaltung des Zusammenlebens mitbestimmt. Erst dann ist ein erster Schritt in die Selbständigkeit möglich. Diese Selbständigkeit ist im Vergleich zu gesunden Kindern wesentlich schwieriger zu erreichen, es ist ein lang dauernder Prozeß, der nicht erst nach einer isolierten und verwahrten Kindheit beginnen kann.

Bedingungen des Aufwachsens und Lebens können behinderte, wie auch nichtbehinderte Menschen, in ihrer Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung hemmen. Zum Erlernen von Autonomie und Handlungskompetenz sind sowohl die "personale" als auch die "soziale Integration" als einander bedingende Voraussetzungen zu sehen. Entwicklung von Identität ist ohne Sozialbezug und Sozialisation nicht denkbar. "So kann sich z.B. die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen, die wir als eine allseitige und harmonische Entfaltung der im Individuum angelegten Möglichkeiten begreifen, nur im sozialen Kontext und im praktischen Handeln äußern." (Theunissen 1991, S. 84)

Begreift man den Weg zum Erwachsenwerden auch für geistigbehinderte Menschen als "Emanzipations-, als Entwicklungs- oder Lernvorgang" der von individuellen und sozialen Gegebenheiten abhängig ist, dann ist dieser Weg "anthropologisch gesehen für alle gleich." (ebd., S. 39) Auch schwer geistigbehinderte Kinder und Erwachsene erreichen Autonomie, immer bezogen auf die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse, sowie die soziale Verbundenheit. Da sie jedoch in ihrer Autonomie und Handlungskompetenz meistens auf die lebensbegleitende Unterstützung und Anregung von außen angewiesen sind, liegt es an unserem Verständnis und Einfühlungsvermögen, wie weit wir lebensbegleitend und partnerschaftlich Autonomie und selbstbestimmtes "Er-Leben" zulassen.

Unser Eindruck, im Umgang mit schwer geistigbehinderten Kindern und Erwachsenen, ist zwar meist der, daß sie sich auf einem frühen kindlichen Entwicklungsniveau befinden, trotzdem ist es jedoch grundsätzlich falsch, ihre Handlungskompetenz und ihre Bedürfnisse mit dem Verhalten und Erleben von nichtbehinderten Kleinkindern zu vergleichen. In der Begegnung mit geistigbehinderten Mitmenschen ist es erst einmal notwendig, ihnen so zu begegnen wie anderen Mitmenschen auch. Bei näherem Kennenlernen gilt es - ebenso wie im Umgang mit nichtbehinderten Menschen - Eigenheiten zu respektieren, individuelle Erfahrungen zu berücksichtigen, die Lebensgeschichte, sowie den momentanen sozialen Kontext, zu beachten.

Soziales Lernen wird sich immer an den Bedingungen orientieren, die mir als Individuum während meines Aufwachsens geboten werden. Wie weit ich als Person respektiert und geachtet werde und Raum für Bestätigung und Anerkennung finde, desto leichter wird es mir - auch als behinderter Mensch - fallen, Erwartungen, die an mich gerichtet sind nachzukommen, auch wenn dies mit viel mehr Mühen verbunden ist als bei nichtbehinderten Menschen. Wenn man diese Bedingungen nicht leichtfertig übergeht, dann zeigt sich gerade auch in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des familiären Aufwachsens und damit als wesentliches Faktum die Kontinuität der Bezugspersonen, - dies auch in weiterer und systemischer Bedeutung.

Soziales Lernen kann auch nur langfristig und über eigene Erfahrung stattfinden und nur unter Bedingungen, die "menschliche Emanzipation" zulassen. "Lebenswelt und individuelle Entwicklung wirken somit in ihrer gegeseitigen Bedingtheit und müssen als Einheit erkannt und berücksichtigt werden." (Theunissen 1991, S. 30)

In der Familie ist es auch möglich, daß jüngere nichtbehinderte Kinder von älteren, auch geistigbehinderten Kindern, durchaus etwas lernen können (So hat Timo seinem Bruder schon vor der Schule das Weben gelernt, worauf dieser sehr stolz ist). Es bleibt also im familiären Kontext mehr Raum für Selbstbestätigung, obwohl das gesellschaftliche Leistungsdenken nicht ausgeblendet ist, wie dies im institutionellen Rahmen öfter der Fall ist.

In der Familie erfährt das geistigbehinderte Kind Zusammenhänge besser, da es Auswirkungen seines Handelns aufgrund des unmittelbaren Erlebens eher begreifen und verstehen kann. Gleichzeitig lernt es im familiären System soziale Regeln auf verschiedenen Ebenen, lernt sich behaupten und unterordnen.

Weiters werden, da individuell, von mehreren Familienangehörigen (vom Baby bis zur Oma, jeder auf seine eigene Art und Weise) gefördert werden kann, kleine Lernschritte kaum übersehen und vieles kann spielerisch in den Alltag eingebunden werden. Wahrscheinlich wird das geistigbehinderte Kind, da es auf vielen Ebenen angesprochen wird, zugleich motiviert, eigene Überlebens- und Kompensierungsstrategien zu finden. (Timo hat auch seine jüngeren Geschwister manchmal aus Gefahrensituationen befreit: wenn sie z.B. als Kleinkinder irgendwo hinaufgekrabbelt sind, hat er sich schützend vor sie gestellt und hat auch dort Verantwortung übernommen, wo wir es ihm von vornherein nicht zugetraut hätten.) So sind behinderte und nichtbehinderte Kinder füreinander eine Bereicherung. Sie gehen miteinander viel unbekümmerter um und sind viel spontaner als Erwachsene. Die vielfältigen (Er-)Lebensmöglichkeiten - und ihr Bezug zum Alltag -, mit denen ein Kind während des Aufwachsens in einer Familie konfrontiert wird, lassen sich in keinem institutionellen Rahmen nachvollziehen.

Gerade deswegen gehört auch sehr viel Mut dazu, mit "dem Behinderten durch Versuch und Irrtum auszuloten, was nun tatsächlich an selbständigem, autonomen Verhalten im Einzelfall möglich ist. Versuch und Irrtum bedeuten aber auch Angst und Besorgnis und sehr viel mehr persönlichen Einsatz und Durchhaltevermögen als Überfürsorge." (Sorrentino 1988, S. 67) Die Gratwanderung zwischen Autonomie und Hilfestellung ist für leibliche Eltern, als auch für Pflegeeltern meist nicht alleine zu bewältigen und bedarf der Unterstützung und Beratung eines fachlich geschulten Teams um Verantwortung gemeinsam tragen zu können.

Miteinander leben lernen gelingt wahrscheinlich, bezogen auf das weitere soziale Bezugssystem, in einer dörflichen Gemeinschaftsstruktur, wo jeder jeden kennt, eher als im städtischen Bereich, da hier alle Kinder noch mehr Bewegungsfreiraum haben. Es ist auch erstaunlich, wieviele Leute Verantwortung übernehmen, wenn sie das behinderte Kind bzw. den späteren Erwachsenen schon länger kennen und um seine Eigenheiten Bescheid wissen. Und je älter ein behindertes Kind wird, desto wichtiger sind gewachsene Kontakte im sozialen Umfeld (zum Kaufmann, zu Nachbarn, zu Bekannten, zu anderen Kindern, u.a.), denn dadurch ist es auch geistigbehinderten Menschen möglich, Selbständigkeit zu leben und doch Hilfe zu erhalten, wenn es nötig ist.

So haben wir z.B. - als Timo vor einem Jahr begann, öffentliche Verkehrsmittel zu benützen - die Erfahrung gemacht, daß sich die Autobuschauffeure sehr engagiert um Timo gekümmert und ihn auch in ihr Büro zu einer Tasse Kaffee eingeladen haben, wenn er den Bus versäumt hatte; Auch, als ich mich einmal im Lebensmittelgeschäft des Ortes bei der Verkäuferin erkundigte, ob es auch in Ordnung geht, wenn Timo einkaufen kommt, antwortete sie darauf, daß andere Kinder auch einkaufen gehen, und wenn er sich nicht auskennt, würde sie ihm schon weiterhelfen. Es gäbe noch einige Geschichten aus der Praxis zu erzählen, die in ihrer Aussage vor allem eines verdeutlichen: Integration läßt sich in ihrem Anliegen nicht als Forderung, sondern nur als Prozeß begreifen.

Als ständiger Prozeß und nicht als fixe Gegebenheit ist auch die Struktur des familiären Systems zu verstehen. Die Familie ist in ihrem Wirken durch ständige Veränderungen gezwungen, sich immer wieder neu zu organisieren, um ihr Gleichgewicht zu halten. Insofern läßt sich natürliche, lebensnahe Integration als Wechselspiel in der familiären Kommunikation begreifen. Kinder stellen Erwartungen an ihre Eltern, und Eltern stellen Erwartungen an ihre Kinder. Sie erteilen sich gegenseitig Aufträge und setzen sich gleichzeitig gegenseitig Grenzen. Aus diesem ständigen Wechselspiel entsteht eine Form des Zusammenlebens, in der Integration nicht nur gefordert wird, sondern gelebt.

Damit familiäre Integration nicht am Ende der Schulzeit zur Überfürsorge wird, und den behinderten Menschen in seiner Entwicklung stagnieren läßt, ist es nun notwendig, das soziale Bezugssystem zu erweitern und die Kompetenzen zur Alltagsbewältigung zu fördern. Dabei stößt man zum Zeitpunkt der beruflichen Integration speziell bei uns in Österreich auf neue, oft unüberwindbare Hürden. Das Unternehmen "berufliche Integration" kann kaum von einer Familie im Alleingang bewältigt werden. Unterstützung durch professionelle Helfer ist auf mehreren Ebenen notwendig.

Wenn berufliche Integration jedoch trotzdem nicht gelingt, bleibt letztlich der Weg zurück in die "Verwahrung" nicht erspart. Nur dann fragt niemand mehr, wie ein Mensch, der jahrelang gewohnt war individuell und selbstbestimmt zu leben und sich auf seine Weise im Leben zurechtzufinden, mit dieser Tatsache leben kann. "Im Verlauf der Jahre kann man ein fortschreitendes Nachlassen der Bemühungen bei allen sozialen Einrichtungen jenen gegenüber feststellen, bei denen keine Hoffnung auf Besserung besteht und die lediglich der Hilfe und Unterstützung bedürfen. [...] Der Vorgang des Vergessens tritt ein, je älter der Behinderte wird." (Sorrentino 1988, S. 25) Isolation ist oft der angenehmere und bequemere Weg.

Inhaltsverzeichnis

- 4.1 Forschungsansätze

- 4.2 Das Prinzip der Ersatzfamilie als Ergebnis der individuumzentrierten, entwicklungspsychologischen Sichtweise

- 4.3 Das Prinzip der Ergänzungsfamilie als Ergebnis der systemischen Sichtweise

-

4.4 Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Konzepte

- 4.4.1 Konsequenzen für das Pflegekind - Ausgangslage und Folgerungen für neue Bindungen in der familiären Praxis

- 4.4.2 Aus dem Tagebuch von Klaus über die erste Zeit mit Timo

- 4.4.3 Konsequenzen für die Herkunftsfamilie

- 4.4.4 Konsequenzen für die Pflegefamilie

- 4.4.5 Konsequenzen für die Dynamik der Geschwisterbeziehungen in der Pflegefamilie

- 4.5 Voraussetzungen für die positive Gestaltung einer doppelten Elternschaft

- 4.6 Zusammenfassung mit Blick auf die Praxis

Wissenschaftliche Forschungen im Pflegefamilienwesen wurden erst in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts durchgeführt und waren primär auf die Erforschung der Beziehungen zwischen Pflegekindern und Pflegemüttern gerichtet. Die Rolle des Pflegevaters ist bis heute noch unzureichend thematisiert. Unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg wurde zu Beginn der 50er Jahre vor allem auf die psychischen Folgen der Verwahrlosung und die damit verbundenen Störungen im Bindungsverhalten von Heimkindern hingewiesen. Ren‚ Spitz, Sigmund Freud, John Bowlby und andere machten diese Thematik zum Gegenstand der Forschung (Literaturangaben in: Kötter 1994, S. 96).

Bowlbys Forschungsergebnisse zum Bindungsverhalten von Kleinkindern sowie die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie von Freud bilden heute wesentliche Grundlagen der Pflegefamilienforschung, wobei der Sozialisation von Kindern in Pflegefamilien noch wenig Beachtung geschenkt wird. Seit den 80er Jahren hat sich aus der Frage, ob nun Beziehungen des Kindes zu den Herkunftseltern aufrechterhalten werden sollen oder nicht, ein Theorienstreit entwickelt, der sich auch direkt auf die Praxis der Vermittlung von Kindern auswirkte.

-

Auf der einen Seite finden sich die VertreterInnen des individuumzentrierten, psychoanalytischen Konzeptes,

-

auf der anderen die VertreterInnen des systemischen Konzeptes der Familienforschung.

Der Theorienstreit beider Richtungen in bezug auf die Pflegefamilienforschung begründet sich hauptsächlich in der unterschiedlichen Auffassung der Pflegefamilie als Ergänzungs- bzw. Ersatzfamilie. (Kötter, 1994)

Als HauptvertreterInnen des Ersatzfamilienkonzeptes gelten die Kinderpsychoanalytiker Monika Nienstedt und Arnim Westermann, die ihren theoretischen Ansatz vor allem während ihrer langjährigen therapeutischen Tätigkeit mit Pflegekindern, die traumatisierenden Erfahrungen in der Herkunftsfamilie ausgesetzt waren, gewonnen haben.

"Sie gehen davon aus, daß mindestens 50 - 70% der in Dauerpflege aufgenommenen Kinder traumatische Erfahrungen gemacht und das Scheitern der frühen Eltern-Kind-Beziehung erlebt haben. Das bedeutet, daß diese Kinder hinsichtlich des Aufbaus funktionaler Objektbeziehungen eingeschränkt sind und kaum, oder nur über 'Angstbindungen' an ihre Herkunftseltern gebunden sind." (Kötter 1994, S. 72)

Nienstedt und Westermann betonen die Notwendigkeit, daß Kindern, die schon in frühester Kindheit seelische Verletzungen erfahren haben, die Möglichkeit geboten werden muß, neue vertrauensvolle und vor allem sichere Beziehungen aufbauen zu können. Die Grundlage dazu sollen, - mit möglichst klarem und widerspruchsfreiem Beziehungsangebot -, Ersatzeltern, also psychologische Eltern, schaffen. Die neue Beziehung sollte nicht durch Kompetenzstreitigkeiten zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie beeinträchtigt sein, da sonst die Gefahr besteht, "daß das Kind seine Orientierung zwischen zwei Elternpaaren völlig verliert, in einem ständigen Loyalitätskonflikt steckt und bindungslos wird." (ebd., S. 73)

Einem Kind ist es noch nicht möglich, klare Grenzen zwischen sich und seinen Eltern zu ziehen, da es ja von ihnen abhängig ist und sich durch sie erlebt und wahrnimmt sowie seine Identität entwickelt. Die Eltern sind für das Kind vorerst eine ausschließliche Instanz, die erst im Lauf der Entwicklung zunehmend angezweifelt wird - und dies auch nur dann, wenn eine positive und für das Kind befriedigende Basis der Sicherheit vorhanden ist, die ihm selbständiges Agieren erlaubt. Erst aus dieser Sicherheit heraus kann das Kind weitere Entwicklungsschritte wagen. In der Pubertät schließlich wird sich zeigen, ob die Eltern-Kind-Beziehung tragfähig genug war und dem jungen Menschen die Voraussetzungen mitgegeben hat, außerhalb der Familie Beziehungen und Bindungen eingehen zu können, und ob er letztlich selbst fähig sein wird erziehen zu können.

Wenn ein Kind "zweimal" Eltern hat, und die Beziehungen zur Herkunftsfamilie aufrecht bleiben sollen, dann liegt es an Herkunftsfamilie und Pflegefamilie, wie das Kind mit dieser Situation zurechtkommt und in seine Persönlichkeit integrieren kann. Ein Kind will beiden Elternpaaren entsprechen und kann so ständiger Überforderung und Verunsicherung ausgesetzt sein oder es wird sich, wenn es sich nirgends beschützt fühlt und keine klaren Strukturen vorfindet, enttäuscht aus beiden Beziehungen zurückziehen - und nirgendwo "zu Hause" sein. Wenn sich das Kind vor dieser Realität wiederfindet, hat es nur die Möglichkeit, das Beste für sich - im negativen Sinn - daraus zu machen: "Es kann sich von dem jeweils einen Elternpaar das holen, was es von dem jeweils andern nicht bekommt. Es lernt, aus den vorhandenen Schuldgefühlen und Rivalitäten Kapital zu schlagen." (Kötter 1994, S. 93) Mit dem Nachteil allerdings, daß es "in der Doppelelternbeziehung aber auch dem ausweichen [kann], was ein leibliches Kind lernen muß, 'die Eltern in ihrer Doppelrolle als gewährende und verbietende Instanz hinzunehmen' " (ebd.).

Ebenso stehen Nienstedt und Westermann einer Pflegebeziehung auf Zeit mit Vorbehalt gegenüber, weil für sie eine Rückführung in die Herkunftsfamilie - vor allem nach einem geglückten Beziehungsaufbau in der Pflegefamilie - einem erneuten Beziehungsabbruch mit traumatischem Charakter gleichkommen würde. Das Kind fühlt sich von neuem verlassen und verraten, und die Chance, daß es sich wieder auf neue Bindungen einlassen kann, schrumpft auf ein Minimum. Es macht dadurch die negative existentielle Erfahrung, daß es sich letztlich nur auf sich selbst verlassen kann.

Einen weiteren Grund, die Pflegefamilie als Ersatzfamilie zu befürworten, sehen die beiden Kinderpsychoanalytiker darin, daß die Erziehungsfähigkeit vieler Herkunftseltern aufgrund der eigenen, meist auch schon in der Kindheit erlebten traumatischen Erfahrungen stark eingeschränkt ist, und sie daher eher bereit sind, Probleme zu verdrängen als zu bearbeiten. Nienstedt und Westermann treten deshalb für ein relativ geschlossenes System der Pflegefamilie gegenüber der Herkunftsfamilie ein, da sonst die Besuchskontakte zum Pflegekind den Herkunftseltern nur dazu dienen, "ihre Illusion befriedigender Eltern-Kind-Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich damit selbst zu stabilisieren." (ebd., S. 72) Eine Rückführung ohne gezielte therapeutische Arbeit mit den Herkunftseltern ist für sie aus diesen Gründen daher fast immer zum Scheitern verurteilt. Wenn jedoch die Rückkehr des Kindes in seine Herkunftsfamilie von vornherein geplant ist (im Fall daß sie nur kurzzeitig entlastet werden soll), dann ist eine Heimunterbringung der Vermittlung in eine Pflegefamilie vorzuziehen, da das Heim nicht in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie tritt und die Bindungen des Kindes an seine Erzieher eher oberflächlich bleiben werden.

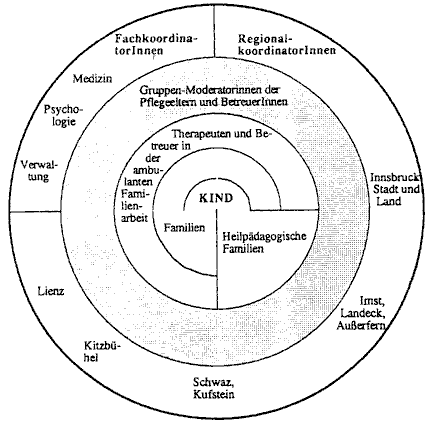

Schematische Darstellung der Ersatzfamilie, entnommen aus Kötter 1994, S. 71

(Grafik nicht verfügbar)

Kötter (1994) führt für Deutschland das Deutsche Jugendinstitut als Hauptvertreter des Ergänzungsfamilienprinzips im Bereich des Pflegefamilienwesens an. In Italien wird, bedingt durch das Wirken wichtiger systemisch orientierter FamilientherapeutInnen, auch im Pflegefamilienbereich verstärkt versucht, präventiv mit Problemfamilien zu arbeiten. Eine Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien wird nur im äußersten Notfall und nur als vorübergehende Lösung angestrebt, mit dem Ziel, das Kind - nach erfolgreich verlaufener therapeutischer Intervention in der Familie - wieder in sie integrieren zu können. Aber auch in Österreich berufen sich Jugendämter und soziale Trägerschaften in ihrer Arbeit immer mehr auf familiensystemische Erkenntnisse, die aber, wie ich vor allem aus der Praxis zu zeigen versuche, nicht in jedem Fall, vor allem nicht im Alleingang, ihre Richtigkeit haben.

In der familiensystemischen Arbeit kommt den Beziehungsstrukturen innerhalb einer Familie die primäre Beachtung zu. Der Gegenstand ihrer Betrachtung ist an erster Stelle das System als Einheit und erst dem nachgeordnet wird das Individuum als Teil des Systems berücksichtigt. Am einzelnen Mitglied (Symptomträger10) lassen sich Fehler innerhalb eines Systems erkennen, die Bearbeitung erfolgt über das System in Form von Interventionen11.

"Es ist von Grund auf falsch, das Kind als Einheit für sich zu betrachten. Vom biologischen, wie vom psychologischen Standpunkt aus gesehen existiert das Kind nur als Teil eines Beziehungssystems." (Cirillo 1990, S. 11)

Bowlbys bindungstheoretische Erkenntnisse bilden für das systemisch orientierte Ergänzungsfamilienprinzip ebenso wie für das individuumzentrierte Ersatzfamilienprinzip wesentliche theoretische Grundlagen. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für das Pflegekind werden jedoch von beiden Richtungsvertretern unterschiedlich interpretiert.

In den ersten beiden Lebensjahren entwickelt sich zwischen Mutter und Kind eine psychologische Bindung, die dem Kind Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wenn diese Bindung für das Kind nicht befriedigend verläuft, kommt es zu seelischen Störungen in der Entwicklung des Kindes. Aus systemischer Sicht ist eine Trennung des Kindes von seiner Bindungsperson, auch wenn die Bindung nicht befriedigenden Charakter aufweist, von traumatischen Erfahrungen begleitet und daher möglichst zu vermeiden.

Ist eine Trennung von der Herkunftsfamilie dennoch erforderlich, dann soll zumindest der Kontakt zu den verlorenen Bezugspersonen aufrechterhalten bleiben, um dem Pflegekind Beziehungsabbrüche zu ersparen, sowie eine reale Möglichkeit der Auseinandersetzung mit seinen leiblichen Eltern und dadurch die Bewältigung seiner Vergangenheit zu ermöglichen. "Da es [das Kind] die Fähigkeit besitzt, mehrere Bindungen gleichzeitig einzugehen, wenn diese klar voneinander abgegrenzt sind, nimmt es dabei keinen Schaden und wird in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt." (Kötter 1994, S. 74)

In bezug auf die Pflegefamilie bedeutet dies, daß sie sich nur als Ergänzung zur Herkunftsfamilie verstehen darf. Das kann im Extremfall für die Pflegefamilie heißen, daß sie sich nicht nur um ein Kind erweitert, sondern auch gleich ein komplexes Subsystem mitsamt dessen Andersartigkeit zu integrieren hat und in der Lage sein muß, ihre eigene Struktur entsprechend anzupassen. Das erfordert von ihr große Flexibilität, Offenheit und Problemlösungskompetenz sowie des öfteren fundierte, psychologische Kenntnisse - über die verschiedenen Formen der Sozial- und Therapiearbeit -, um solch komplexen Auswirkungen gewachsen zu sein.

Für die Seite der Jugendwohlfahrt bedeutet dies: Schon bei der Auswahl der Pflegeeltern den Aspekt zu berücksichtigen, daß sie nicht nur "Eltern für ein Kind sein [müssen], sondern auch Partner für die Herkunftseltern." (ebd., S. 77) Weiters wäre es nötig, für Pflegeeltern vermehrt Supervisionsmöglichkeit anzubieten, Zusammenarbeit mit Fachkräften und Weiterbildung zu ermöglichen sowie Anlaufstellen zur Bewältigung von Krisensituationen zu schaffen. Daraus läßt sich in weiterer Konsequenz die Tatsache ableiten, daß Pflegefamilien, besonders im heilpädagogischen Verständnis, weit über ihren privaten Rahmen hinaus Sozialarbeit leisten und daher im Netzwerk der praktischen Umsetzung von Sozialarbeit auch als kompetente Fachkräfte anzuerkennen sind. (vgl. Kap. 4.5 u. 5.3.5.1)

"Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Beziehungsaufnahme zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern [und Pflegekind] ist die Fähigkeit der Fachkräfte, sowohl die Pflegeeltern als auch die Herkunftseltern dazu anzuhalten, weder die neuen noch die alten Beziehungen des Pflegekindes zerstören zu wollen." (ebd.) Diese Vorgangsweise erfordert von beiden Familien gegenseitige Wertschätzung. Die Voraussetzung für das Gelingen der gegenseitigen Wertschätzung ist schon von der Vermittlungspraxis abhängig, von der Klarheit und Offenheit, mit der SozialarbeiterInnen beiden Familien begegnen, und wesentlich auch von der Neutralität, die sie beiden Familien entgegenbringen.