Identitätsentwicklung und Pubertät - über den Umgang mit Krisen und identitätsrelevanten Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen

Erschienen in: Cloerkes, G./Markowetz, R. (Hrsg.): Soziologie der Behinderten. Ein Reader zur Vertiefung behindertensoziologischer Fragestellungen. Heidelberg (Universitätsverlag C. Winter - Edition Schindele) 1998.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Pubertät als schwierige Lebensphase und Krise

- 2. Ein interaktionistisches Identitätsmodell

- 3. "Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen" als Chance und Möglichkeit für bessere, realitätsnahe Integrations- und Balanceleistungen

- 3. Zusammenfassung und Ausblick

- 4. Literatur

Anders als mit dem weitgefaßten Begriff der Jugend assoziieren wir mit den beiden Begriffen Pubertät und Adoleszenz einen klar umschriebenen Zeitraum der menschlichen Entwicklung mit ebenso eindeutigen wie besonderen Erscheinungen. Für die beobachtbaren Phänomene auf der individuellen Ebene verwenden wir den Begriff Pubertät, während der Terminus Adoleszenz stark die gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen an die Entwicklung der Jugendlichen in den Vordergrund stellt. Innere Wachstums- und Reifungsprozesse und äußere Gegebenheiten der Umwelt bedingen sich wechselseitig und können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Gerade für Kinder mit einer geistigen Behinderung erweist sich die unkritische Verwendung des Begriffs Adoleszenz als nicht unproblematisch. Auch jenseits ihrer Geschlechtsreife und bestens begleiteter Pubertätsphase bleiben sie vom gesellschaftlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Die Gesellschaft betrachtet sie auch danach noch immer als Kinder, die "lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen sind" (vgl. RöDLER 1993).

Ein ausgebautes, in sich geschlossenes und fein aufeinander abgestimmtes Rehabilitationsystem, das die Bereiche Schule, Freizeit, Wohnen und Beruf abdeckt, bleibt Ihnen vorbehalten. Wichtige Impulse und Rückmeldungen von außen fehlen so. Während wir aus interaktionstheoretischer und psychodynamischer Sicht bei Nichtbehinderten davon ausgehen, daß die erlebten Widersprüche, wie sie dem Individuum durch den sozialen Spiegel aufgezeigt werden, essentiell für die menschliche Entwicklung und die Entfaltung von Identität sind, handeln wir ´zum Wohle des behinderten Kindes´ anders. Bis heute bleibt unklar, ob und in welchem Umfang nicht auch Behinderte auf identitätsrelevante Erfahrungen aus anderen als ´besonderen, separativ organisierten´ Handlungsfeldern angewiesen sind. Schließlich berührt uns hier einmal mehr die Frage nach der personalen und sozialen Integration (vgl. SPECK 1993, 170-172) behinderter Menschen.

Für das heranwachsende, sich in der Adoleszenz entwickelnde Kind stellt die Lebensphase der Pubertät einen Meilenstein in der menschlichen Entwicklung dar. Mit der Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale und der beginnenden Geschlechtsreife vollzieht sich nicht nur im körperlichen, physiologisch-hormonellen Bereich der Person ein tiefgreifender Wandel, sondern vor allen Dingen im innerpsychischen Bereich. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung verändert sich. Das Denken über sich und die anderen bekommt neue Qualitäten und veranlaßt zu neuem Handeln, das der Umwelt bisweilen als befremdend, störend oder nicht mehr angemessen erscheinen mag, indes aber für das Subjekt höchst "entwicklungslogisch" (vgl. FEUSER 1995, 121f) scheint.

Die Anlässe in denen man sich ´neu erlebt´, ´neu denkt´ und ´neu macht´ werden häufiger, dichter, komplexer und damit auch schwieriger. Das gerade mal eben von sich gewonnene, stabil und lebenslang haltbar geglaubte sowie nach außen gut darstell- und verteidigbare Bild von sich und den anderen gerät in Turbulenzen. Außen- und Innenwelt liefern sich heftige Gefechte, die dem Menschen, der sie mit sich und den anderen auszutragen hat, nichts schenken.

Meistert ein Kind solche Anforderungen, erlebt es sich als kompetente Person, die auf verschiedene Ereignisse in unterschiedlichen sozialen Kontexten reagieren, auf die dabei gemachten identitätsrelevanten Erfahrungen Einfluß nehmen kann und Fremdes, Unstimmiges und Neues in das Bisherige zu integrieren und zu balancieren vermag. Solche Leistungen zeichnen einen qualitativen Sprung in der Persönlichkeitsentwicklung aus. Das erfolgreiche Finden und Bestimmen des eigenen Ich in den sich veränderten sozialen Kontexten können wir auffassen als das langsame Entdecken und Bewußtwerden einer eigenen Identität, die wir fortan in einem lebenslangen dynamischen Prozeß fortschreiben und aktualisieren müssen. Dabei scheint es für solche Positionsbestimmungen notwendig zu sein, definierten Rollenerwartungen widersprechen, Zuschreibungen und Bewertungen von außen kritisch unter die Lupe nehmen und zurückweisen sowie die Fülle an fremdbestimmten Elementen in mehr selbstbestimmte genauso überführen, wie seine Rolle neu definieren und seine eigene Biographie entfalten zu können.

Die erlebten Widersprüche können sich aber auch zu echten Krisen verdichten, deren alleinige Bewältigung das Indiviuum erheblich überfordert. Statt dessen lassen sich heftige Identitätskrisen ausmachen, die bisweilen mit erheblichen Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung einhergehen. Nicht selten münden solche Krisen in ernsthafte kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankungen, die medizinisch wie therapeutisch behandelt und denen pädagogisch sensibel und angemessen begegnet werden müssen. Dabei reicht das Spektrum der Reaktionen auf solche Krisen von tiefer Depression, Introvertiertheit, passageren autistischen Zügen, Störungen des Eß- und Trinkverhaltens, sozialen Kontaktstörungen, Verlust sozialer Kontakten Ängsten, Rückzug, Einstellen der Kommunikation und der Sprache, Regressionen auf frühere, oft kleinkindlichhaft wirkende Entwicklungsstufen, Kontrollverlust, Abdriften in Alkohol- und Drogenszene, kriminelles oder anderweitig abweichendes Verhalten bis zu manischen, neurotischen, psychiatrischen oder psycho-vegetativen Zuständen, die wiederum auch besondere Formen der Gefährdung der Person (z.B. unbewußt fahrlässiges, selbstverletzendes, suizidales Verhalten, das gegen sich oder ander gerichtet sein kann) annehmen können.

Für die Betroffenen selbst stellen solche Reaktionsformen einen Angriff auf die eigene Person dar. Das Selbstwertgefühl leidet erheblich oder gerät völlig verlustig. Die Einschätzung der eigenen Lage ist oft so aussichtlos, daß auf die existentielle Frage kaum noch befriedigende, in eine unmittelbar bessere Zukunft gerichtete Antworten hervorgebracht werden. Hat das Selbstbild einmal einen negativen Schwellenwert unterschritten, hilft auch die Tatsache, daß die anderen als Interaktionspartner der identitätsbeschädigten Person weitaus bessere Bewertungen zuschreiben, als es die Person selbst tut (vgl. z.B. WOCKEN 1983 a und b) sowie außerst verständnisvoll und hilfend reagieren, nicht viel weiter.

Insgesamt gestaltet sich der sprachliche und handelnde Umgang mit solchen Personen für die unmittelbar betroffenen Familienmitglieder, aber auch für außerfamiliäre soziale Interaktionspartner, z.B. für die MitschülerInnen und LehrerInnen in der Schule, die KollegInnen und Vorgesetzten am Arbeitsplatz oder Personen, mit denen man im Freizeitbereich Kontakt hat, äußerst schwierig und belastend. Dabei scheint, daß mit zunehmendem Verlust von Selbstwertgefühl, Selbstbewußtsein und der Kontrollfunktion (vgl. ABB. 3) die Quantität und die Qualität der Sozialkontakte zurückgehen. Die Abweichung manifestiert sich und wird zum Problem.

Die Adolenszenz können wir exemplarisch für eine Vielzahl an Krisenmomenten auffassen, die wir im Verlauf unseres Lebens zu meistern versuchen. Da sie eine besonders markante Phase des Umbruchs für das pubertierende Kind darstellt wird die Pubertät schlechthin als Identitätskrise aufgefaßt. Mit dem Abschluß der Adoleszenz wird gelegentlich bis heute automatisch auch die Lösung der Identitätskrise verbunden. Die Pubertät stellt demnach einen Wendepunkt für den weiteren Verlauf der Biographie dar.

Identitätskonstitutive Merkmale wie z.B. Partnerwahl, Familie, Schule, Beruf, politische Meinung, Weltanschauung etc. können jetzt klar definiert und inhaltlich konkretisiert werden. Man hat sich abschließend auf zentrale, wesentliche Wesensmomente festgelegt, die zur Maxime werden, um sich zukünftig über die Zeit hinweg als "ein und dieselbe Person in unterschiedlichen sozialen Kontexten und Lebenszusammenhängen" zu erleben.

Heute können wir davon ausgehen, daß die Probleme, die in der Pubertät sich zu einer Krise verdichten, nicht in dem Umfang in einem zeitlich begrenzten Akt abschließend geklärt und gemanagt werden können, sondern uns bisweilen lebenslang begleiten und verfolgen. Die Probleme können zwar teilweise gelöst werden, zurückgedrängt oder ´maskiert´ sein, so daß über weite Strecken hinweg keine Anzeichen für eine Krise mehr auszumachen sind, doch täuscht dieser innere Frieden. Solche Phasen der Stabilität sind relativ. Alte, nicht sichtbare Wunden können zu einem späteren Zeitpunkt und im Kontext anderer situativer Gegebenheiten schnell wieder aufbrechen und zum akuten Problem werden. Krisen der Pubertät können sich grundsätzlich im Erwachsenenleben wiederholen oder auf qualitativ anderem Niveau und in anderen kontextuellen Zusammenhängen eine Fortsetzung erfahren. Sofern auch solche Wiederholungskrisen nicht balanciert werden können, kann aus einer Identitätskrise eine Dauerkrise werden.

Die Identitätsbildung bei Menschen mit geistigen Behinderungen ist (noch) in erheblichem Maße stärker von der Sozialstruktur abhängig, während sich seit der mittelalterlichen Ständegesellschaft über die Industrialisierung bis in die Moderne für nichtbehinderte Menschen der Prozeß der Identitätsbildung immer mehr in Richtung Individuum verlagert hat. Dieser Individualisierungsschub als Befreiung gesellschaftlicher und kollektiver Abhängigkeit und neuen Modus der Vergesellschaftung (vgl. BECK 1986) löst traditionelle Orientierungen und Lebensstile auf und legt die zu treffenden Entscheidungen immer mehr in die Hand des einzelnen Subjekts, das in eigenverantwortlicher, selbstbestimmter Art und Weise denken und handeln soll.

Ein Leben aus eigener Verantwortung zu führen, sich von kollektiven Einbindungen und Fremdbestimmung unabhängig zu machen, sich selbstbewußt zu emanzipieren, gleichberechtigt ein Leben so normal wie möglich zu führen und selbst zu bestimmen sind deshalb heute zentrale Forderungen für die Welt der Behinderten, wie sie von Behinderten selbst (z.B. SAAL 1991, SELLIN 1993, SIERCK 1992) und von Behindertenverbänden (z.B. BAG HILFE FüR BEHINDERTE 1985; BUNDESVERBAND FüR SPASTISCH GELäHMTE UND ANDERE KöRPERBEHINDERTE 1990; BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1996; LEBENSHILFE ÖSTERREICH 1994; PEOPLE FIRST 1994;) heute geäußert werden.

Dennoch ist die Identität für Menschen mit einer geistigen Behinderung bis dato eher ein Produkt sozial-struktureller Bedingungen, als ein Produkt selbstreflexiver Prozesse des Individuums. Eltern und Professionelle regeln noch immer konkrete Details der Lebensführung (z.B. Bekleidung, Haartracht, Aussehen, Sexualität, Partnerschaft, Eheschließung, Schulform, Berufswahl, Wohnform, Freizeit...) ohne auf die Stimme der Betroffenen selbst umfassend einzugehen. Ökonomische Sachzwänge, das Zeitbudget, die persönliche Überzeugung, starre gesellschaftliche Vorgaben, tradierte Vorstellungen über den Umgang mit Behinderten, aber auch das System unserer Behindertenhilfe und unsere sozialpolitische Gesetzgebung spielen bei vielen solcher Entscheidungen "zum Wohle des Kindes" eine große Rolle.

Hinzu kommt bei Menschen mit geistigen Behinderungen das Stigma der lebenslangen kognitiven Unfähigkeit, Dinge in seiner gesamtbiographischen Tragweite zu antizipieren und selbst zu entscheiden. Durch die Reduktion der Komplexität versucht man die Wirkungszusammenhänge für Geistigbehinderte erklär- und verstehbar zu machen. Nicht selten verbergen sich dahinter unentdeckte Formen der Entmündigung, des sozialen Ausschlusses und des Vorenthaltens von sozialen Aufenthaltsräumen sowie der Nichtbeachtung des tatsächlichen Lebensalters in bestimmten Lebensperioden.

Es bleibt also festzuhalten, daß geistigbehinderte Menschen sich nicht in dem quantitativen wie qualitativen Umfang um Kontinuität (Geistigbehinderter als "lebenslanges Kind"), Konsistenz (keine klare Trennung von Leben, Wohnen, Arbeiten) und klar umschriebene Lebensführung bemühen müssen, weil ihnen von außen Grenzen gesetzt sind. Man könnte auch sagen, daß geistigbehinderte Menschen eine Identität nur in den Teilbereichen entfalten, in denen von außen Inkonsistenzen ausgeblendet werden, weil vermutet wird, daß die Konsistenz vom Individuum allein nicht hergestellt werden kann. Wir sehen uns in gewisser Weise gezwungen den geistigbehinderten Menschen vor dem sozialen Wandel in Schutz zu nehmen.

Diese Überlegungen sind in den Kontext der weitreichenden Modernisierungen zu stellen, die gegenwärtig unsere gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmen und zu weitreichenden und zunehmenden Differenzierung und Autonomie gesellschaftlicher Institutionen und Handlungsfelder wie Familie, Bildungssystem, Beruf, Freizeit- und Konsumbereich, soziale Sicherungssysteme, gesundheitliche Versorgung geführt haben. Diese stetig anwachsende gesellschaftliche Komplexität erschwert es dem einzelnen, sich in dem Dickicht höchst unterschiedlicher Verhaltenserwartungen zu orientieren und zurechtzufinden. Dem Individuum werden vielfältige Handlungskompetenzen abverlangt, wenn es die Anforderungen in den einzelnen Teilsystemen bewältigen, diese seine Erfahrungen in den verschiedenen Lebensbereichen und sozialen Aufenthaltsräumen koordinieren und in ein in sich stimmiges Lebenskonzept integrieren möchte.

Eine solche Syntheseleistung traut man dem Menschen mit einer geistigen Behinderung offensichtlich nicht mehr (oder noch nicht) zu. Statt auf die gegenwärtige Modernisierung, die im wesentlichen durch Prozesse der Mobilisierung, der Differenzierung, der Säkularisierung und Pluralisierung umschrieben werden kann, den beiden zentralen Prinzipien der Rationalisierung und Individualisierung Rechnung trägt und nicht nur zu technologische und ökonomische Umwälzungen, sondern vor allen Dingen zu deutlich Veränderungen in den sozialen und kulturellen Lebensverhältnissen der Menschen geführt haben, pädagogisch angemessen zu antworten, ist man im Falle von Menschen mit geistigen Behinderungen geneigt, sie vor den gegenwärtigen gesamtgesellschaftlichen Wandlungs- und Modernierungsprozessen noch stärker als bisher in Schutz zu nehmen.

Zur Interpretation dieser Zusammenhänge wird mit dem Schlagwort der Individualisierung, als der Form der modernen Vergesellschaftung operiert. Gemeint ist dabei die sozialstrukturelle Vereinzelung und die Vereinzelung der Subjekte genauso wie der damit einhergehende Vorgang der Individuation, der individuellen Emanzipation und der Herstellung von Ich-Identität. Aus den historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen wird der Mensch nun vereinzelt und als solitär lebendes Wesen aufgefaßt, dem "alle Macht" gilt und ein "Höchstmaß an Freiheitsgraden" eingeräumt wird. An die Adresse der sozialen Systeme geht die Aufforderung den Einfluß auf das Individuum zu minimieren, Bindungen früher als bisher aufzulösen und eine höhere Bereitschaft zu entwickeln, die Individuen aus den Systemen zu entlassen und ´freizusetzen´.

Die hieraus resultierende Chance ein Leben aus eigener Verantwortung zu führen und zum Akteur und Dirigent seiner individuellen Lebensgestaltung und Lebensplanung zu werden, einen neuen Konsum- und Lebensstil zu realisieren, sich aus klassenkulturellen Milieus zu befreien und sich in diesem, unseren einen Leben in den verschiedensten Rollen, Berufe, Systemen erproben, definieren, eintreten und wieder austreten zu dürfen, klingt verlockend, hat aber ihren Preis. Der Bezugsrahmen der Familie bröckelt ab, der Bezugsrahmen sozialer Stütz- und Hilfssysteme zerbricht, die sozialen Bindungen bekommen den Charakter freiwilliger und unverbindlicher Begegnungen, die traditionellen Sicherheiten werden abgebaut, die Orientierungs- und Entlastungsfunktion tradierter und bewährter Vorstellungen, Normen und Werte gerät in Widersprüche und verschwinden allmählich.

Behinderte Menschen sind deshalb in erheblichem Maße mehr zur Aufrechterhaltung von fremdbestimmter Kontinuität und Konsistenz im Sinne des Durchhaltens und nicht mehr selbstbestimmt "Revidieren-Könnens" von existenzrelevanten Lebensentscheidungen gezwungen, als wir. Für sie gibt es nicht die Vielzahl an Möglichkeiten zur Umkehr und Korrektur oder Fortschreibung inhaltlicher Festlegungen, identitätsrelevanter Selbstdeutungen und Biographiekonstruktionen.

Bisweilen haben deshalb geistigbehinderte Menschen das Problem der Aufrechterhaltung von Kontinuität und Konsistenz, weil die identitätsrelevanten Erfahrungen immer auch an konkrete Inhalte (die Welt, wie sie sich dem Behinderten personell und materiell zeigt) gebunden sind und zu lange, möglicherweise künstlich hergestellt, als konstant gleichbleibend empfunden werden. So können wir beispielsweise selbstverletzendes Verhalten von geistigbehinderten Menschen als verzweifelten, aber hochfunktionalen Hilferuf auffassen, der gegen den Stillstand der menschlichen Entwicklung gerichtet ist und uns signalisiert, daß sie sich wünschen und bereit sind, sich in neuen oder veränderten Lebenskontexten und an neuen Anforderungen neu definieren und ihre Identität fortschreiben wollen.

Aufgabe einer zeitgemäßen, "identitätsstiftenden (Heil-) Pädagogik" (vgl. MARKOWETZ 1996a) wäre es deshalb stärker als bisher auf die Konsistenz- und Kontinuitätsbedürfnisse von Menschen mit geistigen Behinderungen einzugehen und auf Veränderungswünsche zu reagieren, d.h. sie zuzulassen, erkennen und die Verhältnisse zu arrangieren, innerhalb derer Behinderte die Freiheitsgrade zu Revisionen gewinnbringend nutzen können. Das in der Behindertenpädagogik als "Stellvertreterprinzip" (vgl. WILMS 1982) bekannte Handeln hingegen schränkt in beachtlichem Umfang das Recht auf umfassende Erfahrungen identitätsrelevanter Erfahrungen ein. Entsprechend schwer ist es dann, sich seiner Rolle und den Rollenanforderungen bewußt zu werden.

Für die Betrachtung und Erklärung der Zusammenhänge von Identität und Pubertät und als Grundlage für den unter Punkt 3 vorgeschlagenen Lösungsentwurf der "dialogischen Validierung" von identitätsrelevanten Erfahrungen -also auch von der Vielzahl und Vielfalt an Pubertätsproblemen, die Menschen mit einem Down-Syndrom in ihrer Adoleszenz in unterschiedlichsten sozialen Kontexten machen- möchte ich Sie im nächsten Abschnitt zunächst mit einem interaktionistischen Identitätsmodell vertraut machen.

Inhaltsverzeichnis

Behinderung können wir im weiteren Sinne als eine Form des abweichenden Verhaltens auffassen (vgl. CLOERKES 1997). Der behinderte Mensch ist und verhält sich anders als man erwartet hat. In seinem Sosein entspricht er nicht den gesellschaftlichen Erwartungen. Behinderte verletzen also in irgendeiner Weise soziale Normen und entsprechen nicht unseren Verhaltenserwartungen, die schlechthin das Zusammenleben nach allseits akzeptierten Regeln steuern. Werden die verhaltensleitenden Normen und Werte nicht hinterfragt, sondern deren universelle Gültigkeit unterstellt, haben Behinderte kaum echte Chancen, den Zustand sozialer Desintegration zu überwinden.

Heute wissen wir, daß soziale Rollen nicht statisch sind. Der Mensch lebt in einer symbolischen Umwelt und ist auf soziale Beziehungen angewiesen. Die Wirklichkeit konstitutiert sich für jeden Menschen in einem dynamischen, lebenslangen Sozialisationsprozess. In vielfältigen Interaktionen erfährt der Mensch, daß er darauf aktiv Einfluß nehmen kann. Alle sozialen Objekte wie Subjekte und deren Verhalten werden interpretiert und erhalten erst dadurch soziale und gesellschaftliche Bedeutung. Definieren viele Menschen ein und dasselbe Phänomen gleich, ist die soziale Reaktion auf dieses Phänomen universell gleich. Wird, wie im Falle von Behinderung, übereinstimmend die Andersartigkeit festgestellt und negativ bewertet, sprechen wir von abweichendem Verhalten.

Behinderung ist originär nichts Negatives. Es geht nicht um das Merkmal selbst, sondern um die negative Definition des Merkmals. Bei Behinderten drängen sich uns in vielfältiger Weise sichtbare und unsichtbare Merkmale der Aufmerksamkeit auf. Dabei stellen wir fest, daß sie in unerwünschter Weise anders sind, als wir das antizipiert haben (vgl. GOFFMAN 1967, 13). Eine behinderte Person hat eine Eigenschaft, die zutiefst diskreditierend ist, eben ein Stigma (ebd. 1967, 11).

Als Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber Behinderten werden die negativen Zuschreibungen zu einem Etikett gebündelt und in Form eines Stigmas zum Ausdruck gebracht. Machen wir uns ein solches Stigma zu eigen und stimmen unser Verhalten auf die Person dementsprechend ab, so sprechen wir von Stigmatisierung. Nicht das Stigma an sich ist das entscheidende, sondern das tatsächliche stigmatisiernde Verhalten auf das Stigma. Nicht selten wird ein Stigma zum alles beherrschenden "master-status" (vgl. GOFFMAN 1967, 14ff, HOHMEIER 1975, 7-10) einer Person. Für die Betroffenen selbst erweisen sich solche Stigmatisierungen auf der Ebene gesellschaftlicher Teilhabe, der Ebene der Interaktionen und der Ebene der Identität als folgenreiches Problem.

Im Kontext meiner Überlegungen fasse ich die Summe der negativen Erfahrungen, die ein heranwachsender Mensch mit einer Behinderung (z.B. mit einem Down-Syndrom) ganz persönlich in der Pubertät macht und die Summe der Wirkungen negativ bewerteter Verhaltensweisen auf das gesamte Verhalten des pubertierenden Menschen mit einer Behinderung, als eine besondere Form eines Stigma auf.

Während der Pubertät erlebt beispielsweise ein Junge mit Down-Syndrom, daß seine "Liebe zu einem gleichaltrigen, hübschen, nichtbehinderten Mädchen aus der Nachbarschaft" nicht erwiedert wird, die "Reaktionen der Eltern auf das abendliche Ornanieren" als unbefriedigend oder die Tatsache, daß die "jüngere Schwester schon jetzt unbeaufsichtigt und länger ausgehen darf" als ungerecht. Viele solcher Erfahrungen scheinen uns mit Blick auf Menschen mit einer geistigen Behinderung banal und irrelevant. Bisweilen verstehen wir gar nicht, daß solche "Kleinigkeiten" überhaupt wichtig sein können. Und dennoch: sie haben für das Subjekt Bedeutung. Sind solche Erfahrungen identitätsrelevant, werden sie für wichtig erachtet. Persönlich gemachte negative Erfahrungen machen genauso wie die negativen sozialen Rückmeldungen zutiefst subjektiv betroffen. Man beschäftigt sich automatisch mit ihnen (vgl. ABB. 1). Negative Erlebnisse und negative soziale Rückmeldungen haben Vehicelfunktion. Sie sind Ausdruck unserer Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Behinderten und transportieren, direkter oder verschlüsselt, ein Stigma, durch das dem Behinderten negative Eigenschaften zugeschrieben werden.

Die Pubertät können wir auffassen als eine Phase, in der die Zahl identitätsrelevanter Situationen sprunghaft ansteigen und sich negative persönliche Erfahrungen und soziale Bewertungen,

die Stigmaqualitäten aufweisen, häufen.

|

Für Menschen mit Behinderungen sind viele pubertäre Erfahrungen identitätsrelevante Erfahrungen. Identitätsrelevant sind:

Beispiele:

|

Für meine weiteren Ausführungen stellen sich drei zentrale Fragen:

-

Welche Folgen haben solche Stigmatisierungen für das Indiviuum?

-

Wie reagiert das Individuum auf solche Angriffe?

-

Was können wir tun, damit Behinderte weniger stigmatisiert werden, bzw. sich weniger stigmatisiert erleben?

Im Stigma-Ansatz wird Behinderung als Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses angesehen. Die Grundannahme lautet, daß stigmatisierende Zuschreibungen zwangsläufig zu einer massiven Gefährdung bzw. Veränderung der Identität stigmatisierter Menschen führen. Von Menschen mit Behinderungen wissen wir, daß sie einer Vielfalt an Stigmatisierungen ausgesetzt sind. Für die Befürworter der Bezugsgruppentheorie steht deshalb zweifelsfrei fest, daß behinderte Menschen eines besonderen Schutzes bedürfen, damit deren Identität nicht beschädigt wird. Die Herausnahme Behinderter aus ihrem heilpädagogischen Schonräumen, wie das die Integrationsbewegung einfordert, wird als verantwortungslos abgelehnt, weil eine Identitätsstörung -bzw. umformung geradezu vorprogrammiert sei.

Bis heute ist deshalb die Meinung weit verbreitet, daß behinderte Menschen zunächst in einer Sondereinrichtung ihre Identität entfalten und dort festigen müssen. Erst dann können sie mit den Angriffen auf ihre Identität umgehen und den stigmatisierenden Interaktionspartnern Widerstand entgegenbringen.

Eine solche Sichtweise ist insofern gefährlich, als daß behinderte Menschen, die eben nicht solch ein gefestigtes Selbstbewußtsein entfalten können und entsprechen wehrlos bleiben, lebenslang auf einen beschützenden Schonraum angewiesen sind. Vom Behinderten wird verlangt, daß er seine Mängel bestmöglichst kompensiert und sich an die Verhältnisse der Nichtbehinderten anpasst. Behinderte, die das zu leisten vermögen, werden zweifelsfrei von der Umwelt wieder in die Mitte genommen, doch deklassieren sie auf diese Weise andere Behinderte. Empirische Studien zu diesem Problem sind durchaus widersprüchlich und legen nahe, daß stigmatisierte Behinderte durchaus positive Selbstbilder haben (vgl. z.B. GROHNFELDT 1976, WOCKEN 1983a und b).

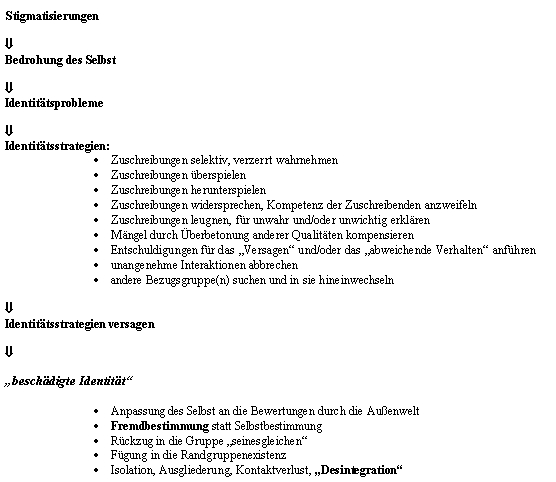

Die folgende Abbildung 2 zeigt die Zusammenhänge von Stigmatisierung und Identität auf. Jede Stigmatisierung stellt eine Bedrohung des Selbst dar und schafft Identitätsprobleme, denen jedes Subjekt mit spezifischen, differenzierten Inventar an Identitätsstrategien aktiv begegnen kann. Erst wenn diese Abwehrstrategien versagen, und nur dann, kommt es zu einer "beschädigten Identität" mit weitreichenden Folgen.

ABB. 2: Die Stigma-Identitäts-These

Im deutschsprachigen Raum haben FREY und HAUßER (vgl. FREY 1983; FREY 1987a und b; FREY/HAUßER 1987; HAUßER 1995) ein umfassendes Identitätsmodell vorgelegt, das besonders seit der Rezeption und Weiterführung des Stigma-Ansatzes in der Behindertenforschung von NEUBERT/BILLICH/CLOERKES (1991) in der heilpädagogischen Theorie diskutiert wird. Auch dieser stigmatheoretischer Ansatz beleuchtet den bis dahin unzureichend herausgearbeiteten Innenaspekt von Identität. Ihm liegt ein Identitätsverständnis zugrunde, das Aspekte der Humanistischen Psychologie und des Symbolischen Interaktionismus zusammenführt, selbst wenn NEUBERT/BILLICH/CLOERKES (1991, 681). festhalten: "Freys Sichtweise ist eindeutig soziologisch (genauer: interaktionistisch) unter Vernachlässigung psychologischer Rückkoppelungsmechanismen, sie ist nicht psychologisch oder gar persönlichkeitspsychologisch".

Eben gerade diesem psychologischen Rückkoppelungsprozesse räume ich im Kontext meiner Nachforschungen zur Identitätsentwicklung behinderter Kinder, eine große Bedeutung ein. Psychologische Rückkoppelungen stellen eine besondere Form der kommunikativen Auseinandersetzung und "dialogischen Validierung" zwischen Subjekten dar. Ich komme darauf im nächsten Abschnitt zu sprechen.

In dem Aufsatz "Stimatisierung und Identität" stellen NEUBERT/BILLICH/CLOERKES (1991) das bislang wenig rezipierte und in der Integrationsforschung m.E. noch nicht zur Kenntnis genommene Identitätsmodell von FREY (1983) kritisch vor. FREY (1983) versucht, die Lücke der mangelnden Erfassung dessen, was sich im Inneren des Individuums abspielt, wie es mit Identitätsproblemen umgeht und wie sich die Identität finden und herstellen läßt. Aufbauend auf seinen Untersuchungen und Erkenntnissen im Umgang mit straffälligen Jugendlichen hat FREY (1983 und 1987a und b; FREY/HAUßER 1987) ein ´heuristisch und hierarchisch aufgebautes Filter-Speicher-Modell´ entwickelt, das die Arbeiten von GOFFMANN (1967) und KRAPPMANN (1975), das wissenssoziologische Konzept von BERGER/LüCKMANN (1970), Aspekte der Stigmatheorie und psychologische Theorien aufgreift und einbezieht (vgl. NEUBERT/BILLICH/CLOERKES 1991, 677).

NEUBERT/BILLICH/CLOERKES (1991) bzw. CLOERKES 1997 erklären dieses Identitätsmodell zusammenfassend folgendermaßen:

»FREY(1983, 15) unterscheidet drei verschiedene Aspekte von Identität. Identität als

-

"das Ergebnis externer Typisierungs- und Zuschreibungsprozesse" (externer Aspekt),

-

"das Ergebnis interner Typisierungs- und Zuschreibungsprozesse" (interner Aspekt),

-

"die spezifische Integrationsleitung einer Person"(Integrations- und Balanceaspekt).

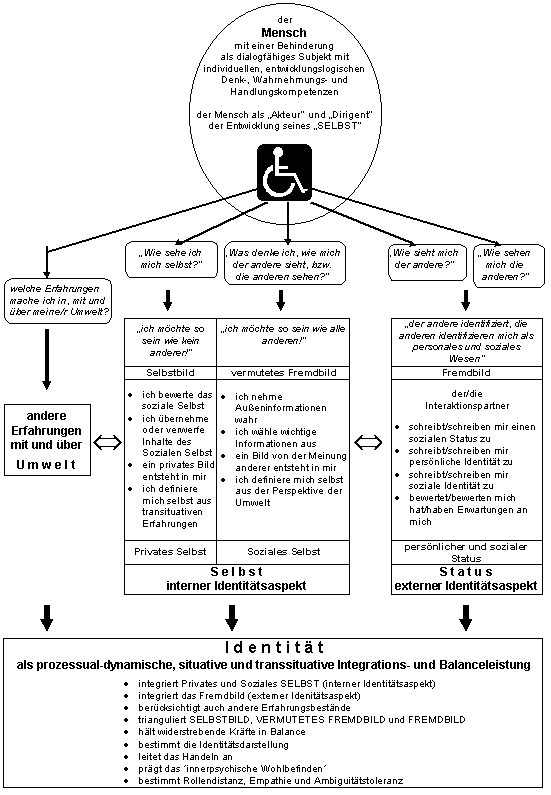

Mit externer Aspektist der einer Person zugeschriebene Status gemeint. Er umfaßt die soziale und persönliche Identifizierung durch andere und entspricht somit weitgehend der von GOFFMANbeschriebenen sozialen und persönlichen Identität (FREY 1983, 43-45). Zum externen Aspekt gehören sämtliche Erfahrungen und Informationen eines Individuums über seine sachliche und personale Umwelt. Das Hauptaugenmerk in einem interaktionistischen Modell gilt jedoch dem Interaktionspartner. Er schreibt soziale und persönliche Identität zu und hat spezifische Erwartungen (vgl. hierzu ABB 4).

Der interne Aspekt (FREY spricht von Selbst) wird als reflexiver Prozeß aufgefaßt und entspricht damit der Ich-Identität bei GOFFMAN. FREY unterscheidet zwei Ebenen: das Soziale Selbst und das Private Selbst (vgl. hierzu ABB. 4). DasSoziale Selbst steht für die "interne Ebene der Selbsterfahrung, auf der die Person sich aus der Perspektive ihrer Umwelt definiert" (FREY 1983, 47). Es geht um die Frage, wie die anderen das Individuum sehen, und wie das Individuum dieses vermutete Fremdbild von sich selbst wahrnimmt. Das Soziale Selbst nimmt also Außeninformationen wahr, es wählt wichtige Informationen aus, und auf diese Weise entsteht ein Bild von der Meinung anderer. Das Private Selbst steht für die Selbstinterpretation aus der eigenen privaten Perspektive: "Wie sehe ich mich selbst?" (FREY 1983, 48).

Die Antwort findet sich in den "internen Selbsterfahrungen, die eine Person als bewahrtes Wissen über sich selbst, als Teil ihrer Biographie 'anerkannt' hat" und stellt eine "Abkoppelung der biographisch angeeigneten privaten Selbsterfahrung von den aus den jeweiligen Interaktionskontexten übernommenen Erfahrungen über sich selbst" dar (FREY/HAUßER 1987, 18). Das Private Selbst wird zum "Sediment transsituationaler Erfahrung" (FREY 1983, 70). Es bewertet das Soziale Selbst, übernimmt Inhalte des Sozialen Selbst oder weist sie zurück. So entsteht ein privates Bild von sich selbst (Selbstbild).

Der Integrations- und Balanceaspekt (vgl. hierzu ABB. 4) als dritter Aspekt schließt an KRAPPMANNs Entwurf der balancierten Identität an. FREYspricht von "Identität als Integrationsleistung diskrepanter Selbst-Erfahrung" (1983, 55), ein Prozeß intrapersonaler Integration, in dem "divergierende Elemente externer und/oder interner Zuschreibungen aufgelöst oder ausbalanciert werden" (1983, 15). Dies geschieht über Informationsverarbeitung und nach außen gerichtete Handlungsstrategien. FREY schlägt vor, den Begriff Identität nur auf diesen dritten Aspekt anzuwenden und den Innenaspekt mit Selbst zu bezeichnen. Identität integriert Privates und Soziales Selbst, berücksichtigt auch andere Rahmeninformationen, leitet das Handeln an und bestimmt die Identitätsdarstellung. Auf der Basis der Integrations- und Balanceleistung findet die Präsentation der Identität nach außen hin statt. Diese Selbstdarstellung des Individuums kann durchaus vom Privaten Selbst abweichen.

Wie jedes theoretische Modell hat auch das von FREY entwickelte Grenzen, die seinen Erklärungsbereich einschränken. FREY´sSichtweise ist eindeutig soziologisch (genauer: interaktionistisch), berücksichtigt aber mit dem internen Aspekt durchaus die Prozesse im Individuum. Der Hauptwert des FREY-Modells liegt darin, daß es die soziale Realität besser erklären kann, als dies bei GOFFMAN oder KRAPPMANNder Fall ist.

GOFFMAN vernachlässigt bewußt die internen Aspekte, also die Verarbeitung von Stigmatisierungsprozessen.KRAPPMANN bezieht sich nur auf die empirische Realität von extrem psychisch Gestörten; die in der Sonderpädagogik vorgenommene Ausweitung seiner Überlegungen auf alle Behindertengruppen beinhaltet die Gefahr einer vorschnellen Pathologisierung behinderter Menschen. FREYzeigt zudem, daß Stigmatisierung keineswegs als Automatismus verstanden werden muß, dem der Betroffene ohne Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten ausgeliefert ist. Sein Modell lenkt die Aufmerksamkeit auf die innerpsychischen Stigmatisierungskonsequenzen, erhebt jedoch nicht den Anspruch, die alles steuernde psychische Instanz ("Ego" in der Psychoanalyse, "I" bei G.H. MEAD 1934/87) erklären zu wollen.

Das Modell ist in erster Linie ein Handlungsmodell, zeigt aber nur einen Teil der realen Möglichkeiten. Im Mittelpunkt steht die Verarbeitung von Fremdwahrnehmungen. Nur rationales, organisiertes Handeln wird erfaßt. Wegen dieser rationalistischen Konzeption bleiben subtile Signale (z.B. Körpersprache) ebenso unberücksichtigt wie Affekthandlungen. Die Abläufe lassen sich am ehehsten mit schrittweise gesteuerten Filterprozessen vergleichen (FREY 1983, 52f.). Informationen laufen vom "externen Aspekt" über "Individuum" zum "internen Aspekt" und über intrapersonale Integration und Identitätspräsentation zurück als Handlungsstrategie nach außen. Auf diese Weise wird (Umwelt)komplexität reduziert. Die deutlichste Filterfunktion in diesem Prozeß hat das Soziale Selbst. Es ist notwendigerweise viel flexibler als das Private Selbst, das man sich als eine Art Langzeitspeicher vorstellen kann. Sozialer Ausdruck dieses Regelkreises von Informationsverarbeitung und -bewertung ist aber die als Integrations- und Balanceleistung verstandene "Identität". Die Steuerung der Filterprozesse geschieht über psychische Energien und steht in FREY´s soziologischem Konzept nicht zur Diskussion«.

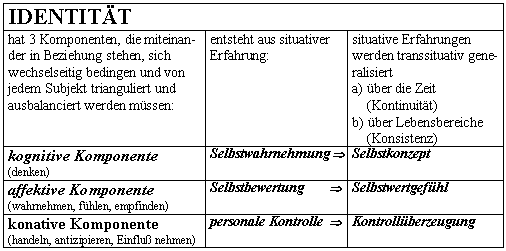

Für Menschen mit einer geistigen Behinderungen stellt sich die zentrale Frage, ob das ausgesprochen kritisch-rationale und kognitiv-reflexive Modell von FREY überhaupt brauchbar ist. Mit HAUßER (vgl. 1995, 23-46) können wir Identität als kognitive, affektive und konative Generalisierung situativer identitätsrelevanter Erfahrungen auffassen (vgl. ABB 3). In Übereinstimmung der von GOLEMAN (1996) herausgearbeiteten Dimensionen der ´emotionalen Intelligenz´ und unter Einbezug der Bestimmungen und Erkenntnisse der Systemtheorie und der Chaostheorie (vgl. MATURANA/VARELA 1987; JANTSCH 1988) gehe ich deshalb davon aus, daß grundsätzlich jeder Mensch, also auch eine geistigbehinderte Person mit seinen ihm individuell zur Verfügung stehenden Wahrnehmung-, Denk- und Handlungskompetenzen seine Identität findet und herstellt, in dem sie ihr Selbstbild, ihr vermutetes Fremdbild und das Fremdbild trianguliert. So gesehen ist jeder behinderte Mensch ein dialogfähiges Subjekt, das sich kompetent die in Abbildung 4 angeführten zentralen Fragen zur Identitätsfindung beantworten kann (vgl. ABB. 4).

ABB. 3: Identität als kognitive, affektive und konative Generalisierung situativer Erfahrungen

Mit der Integrations- und Balanceleistung bemüht sich unter Aktivierung und Einsatz von Identitätsstrategien das Individuum um Sicherstellung von Kontinuität, Konsistenz und positiver Selbsterfahrung. NEUBERT/BILLICH/CLOERKES (1991) bzw. CLOERKES (1997) führen hierzu weiter aus:

» Kontinuität (vgl. FREY 1983, 58-63) ist auf die Dimension Zeit gerichtet. Mit Bezug auf ERIKSON (1981) formuliert FREY: "Identität des Selbst liegt vor, wenn das Individuum sein personales und soziales Selbst als zeitlich gleichbleibend erfährt" (ebd. 60). Menschen streben danach, ihr einmal etabliertes Selbst zu erhalten. Kontinuität muß also immer wieder aufs neue hergestellt werden. Neue Informationen werden dabei mit den vorhandenen verglichen. Probleme treten auf, wenn die "gesicherte Verortung im sozialen Bezugssystem" in Frage gestellt wird und Soziales Selbst und Privates Selbst deutlich voneinander abweichen (ebd. 54). Die Fragen "Hat sich das Urteil der anderen über mich geändert?" und "Muß ich mein privates Urteil über mich selbst ändern?" sind von Bedeutung (ebd. 61).

Konsistenz (vgl. FREY 1983, 54-72) bezieht sich dagegen auf die Teilnahme an mehreren Interaktionssystemen im gleichen Zeitraum. Menschen streben nach einem Ausgleich zwischen widersprüchlichen Anforderungen von außen und dem etablierten Privaten Selbst. Das Ziel einer völlig konsistenten Identität ist kaum zu erreichen, möglich ist jedoch eine Balance zwischen den widerstreitenden Anforderungen. Das Individuum muß zwischen den verschiedenen Erwartungen wählen, es muß Prioritäten setzen. "Das kann es aber nur, wenn es einigermaßen verläßlich weiß, was es selber will und wie es sich sieht" (ebd. 1983, 66): Kontinuität und Konsistenz müssen dabei gegeneinander abgewogen werden. FREYunterstreicht im Gegensatz zu KRAPPMANNdie Tendenz des Individuums, "von seiner bisherigen Selbsterfahrung nur so viel in Frage zu stellen, als es für die Beteiligung an der gegenwärtigen Interaktion unbedingt nötig ist (ebd. 67).

Anpassungen an Außenanforderungen werden erst dann vorgenommen, wenn dies auf Dauer unvermeidlich erscheint. Durch die Trennung zwischen Sozialem und Privatem Selbst läßt sich das doppelte Kontinuitäts- und Konsistenzproblem genauer formulieren Es besteht in der ständigen Anforderung an das Individuum, "(1) die Kontinuität (seiner) privaten Selbsterfahrung zu sichern und (2) die Inkonsistenz zwischen sozialer und privater Selbsterfahrung auszugleichen bzw. erträglicher zu halten" (ebd. 71). Das Interesse an Kontinuität wird von FREYals ein Bedürfnis des Individuums angesehen. KRAPPMANNbetont dagegen, daß die Interaktionspartner vom Individuum die Selbstdarstellung im Rahmen einer kontinuierlichen Biographie erwarten.

Kontinuität und Konsistenz betreffen die Behandlung von Umweltinformationen nur im Hinblick auf Bestätigung und Nichtbestätigung. Das Individuum unterscheidet aber auch zwischen angenehmen und unangenehmen Informationen. Es ist deshalb stets um positive Selbsterfahrung (vgl. FREY1983, 72-74) bemüht. FREY(vgl. 1983, 73) führt das hedonistische Prinzip als Handlungspostulat ein: Menschen bemühen sich, positive Selbsterfahrungen zu maximieren und negative Selbsterfahrungen zu minimieren.

Das Bemühen um Kontinuität wird dadurch relativiert. "Personen mit negativer Selbsterfahrung werden deshalb eine positive Änderung anstreben, Personen mit positiver Selbsterfahrung werden versuchen, diese aufrecht zu erhalten" (ebd. 74). Angenehme Inkongruenzen sind somit kein besonderes Problem, da eine Anpassung an positive Informationen nicht belastend ist. Unangenehmen Inkongruenzen sind hingegen tatsächlich problematisch, denn sie stellen das bis dahin positive Selbstbild in Frage.

Mit Hilfe von Identitätsstrategien (vgl. FREY 1983, 75-79 und ABB. 2) versucht jede Person unangenehme Inkongruenzen aus dem Weg zu gehen. Das Individuum wird sich in solchen Fällen gegen den Druck wehren, das Soziale bzw. Private Selbst den neuen, unangenehmen Informationen anzupassen. Dazu stehen ihm verschiedene Identitätsstrategien zur Verfügung. Auf der kognitiven Ebene besteht die Möglichkeit, die neuen unangenehmen Informationen nur selektiv bzw. verzerrt wahrzunehmen (kognitive Dissonanz). Unangenehmen Informationen können heruntergespielt, übersehen oder durch höherer Bewertungen von positiven Informationen entwertet werden. Auf diese Weise wird eine Veränderung des Sozialen Selbst vermieden. Trotz der Zuschreibung eines negativen Status ist es so möglich, ein positives Soziales Selbst zu bewahren, das die Realität nur gebrochen aufnimmt.

Auf derHandlungsebene hat das Individuum die Möglichkeit, das Bild der Umwelt von ihm durch entsprechende Handlungen und Argumente zu korrigieren, z.B. indem es die Glaubwürdigkeit der Kritiker in Frage stellt, seine anderen Qualitäten stärker betont bzw. Mängel durch besondere Leistungen kompensiert, Entschuldigungen für Versagen oder abewichendes Verhalten bietet, seine Abweichung bagatellisiert oder völlig leugnet (vgl. STENGER1985 zu Coping-Strategien bei Kriminellen und GOFFMAN 1967 zu Stigma-Management-Techniken). Daneben kann es unangenehme Interaktionen abbrechen und/oder nach anderen Bezugspersonen suchen (ebd. 77).

Das Individuum verfügt also über verschiedene, auch partiell nutzbare Möglichkeiten, dasSoziale Selbst vor unangenehmen Neuinformationen zu schützen.

Behinderte Menschen können ein positives Soziales Selbst zu schützen versuchen, indem sie sich stigmatisierenden Einflüssen entziehen, beispielsweise durch Wechsel der Bezugsgruppe oder indem entsprechende negative Informationen ignoriert werden. Wenn das gelingt, besteht zunächst noch kein Identitätsproblem. So kann etwa die Schonraumfunktion der Sonderschule vor dem Hintergrund dieser Überlegungen durchaus zum Erhalt eines positiven Selbst beitragen (vgl. u.a. die Ergebnisse vonHäBERLIN/BLESS/MOSER/KLAGHOFER1990). Erst wenn solche Identitätsstrategien zum Schutz des Sozialen Selbst nicht zum Erfolg führen, muß das angenehme Soziale Selbst den unangenehmen Informationen angepaßt werden. Dies geschieht aber keineswegs zwangsläufig, sondern ist nur eine mögliche Reaktion auf unangenehme Außeninformationen (FREY 1983, 75), die insbesondere dann anzutreffen ist, wenn das Individuum in mehreren Bezugsgruppen in gleicher Weise negativ bewertet wird.

Sobald das angenehme Soziale Selbst korrigiert werden muß, gerät auch das Private Selbst unter Änderungsdruck, denn das neue unangenehme Soziale Selbst stimmt dann nicht mehr mit dem alten angenehmen Privaten Selbst überein. Zwar sind Abweichungen des Privaten Selbst vom Sozialen Selbst die Regel, aber dieser Widerspruch ist nur in Grenzen erträglich, denn Inkongruenzen zwischen einem unangenehmen Sozialen Selbst und einem angenehmen Privaten Selbst erzeugen Unsicherheit (vgl. auch STENGER1985, 44f.). Fehlende Bestätigung schafft psychischen Druck und so wird - vermittelt durch das Soziale Selbst - schließlich auch das Private Selbst von unangenehmen Außeninformationen betroffen. Das Individuum kann nun versuchen, sein angenehmes Privates Selbst vor dem unangenehmen Sozialen Selbst zu schützen. Im Prinzip stehen erneut die genannten Identitätsstrategien zur Verfügung.

Auch wenn behinderte Menschen ihre Stigmatisierung als Soziales Selbst akzeptieren, können sie die damit verbundenen Zuschreibungen zurückweisen oder als wenig bedeutsam einordnen und so ihr angenehmes Privates Selbst erhalten. Aber eine solche Identitätsstrategie kann auch mißlingen, denn der Änderungsdruck ist "um so stärker, je schwieriger es bisher schon war, das Private Selbst gegenüber Diskrepanzen des Sozialen Selbst aufrechtzuerhalten" (FREY 1983, 78). Dann wird die private Selbsterfahrung den unangenehmen Informationen anzupassen sein, und nur in diesem Fall bewirkt Stigmatisierung eine Änderung durch Übernahme der Abwertung in das Private Selbst. Wie das Individuum Stigmatisierungen tatsächlich verarbeitet ist für die Umwelt allerdings nicht immer zweifelsfrei zu erkennen, da seine Selbstdarstellung nur bedingt Auskunft über das Private Selbst gibt.

Das Individuum "versucht, sich den anderen so zu präsentieren, wie (es) gerne gesehen werden möchte" (FREY 1983, 82). Wenn die Selbstdarstellung aber überzeugen soll, muß das Individuum auf die Bewertung durch die Umwelt eingehen und einen Kompromiß zwischen dem Privaten Selbst, den wahrgenommenen Umweltanforderungen und weiteren Rahmenbedingungen suchen. Die jeweiligen Umweltbedingungen begrenzen somit die Auswahl an erfolgversprechenden Identitätsstrategien «.

Zusammenfassend sei darauf verwiesen, daß das in Abbildung 4 von mir dargestellte modifizierte Modell von FREY

-

universelle Gültigkeit, also auch für Menschen mit Behinderungen beansprucht,

-

die kognitiv-reflexiv zu leistende Identitätsarbeit als relative Größe auffaßt,

-

die fundamental unsere Identität bestimmende Emotionalität und Intelligenz der Gefühle ernst nimmt,

-

sich des dialektisch angelegten Spannungsbogens zwischen Rationaliät und Emotionalität bewußt ist,

-

besonderen Wert auf psychologische Rückkoppelungsprozesse legt,

-

der ´dialogischen Validierung´ identitätsrelevanter Erfahrungen für die Identitätsfindung und Identitätsentfaltung einen hohen Stellenwert einräumt.

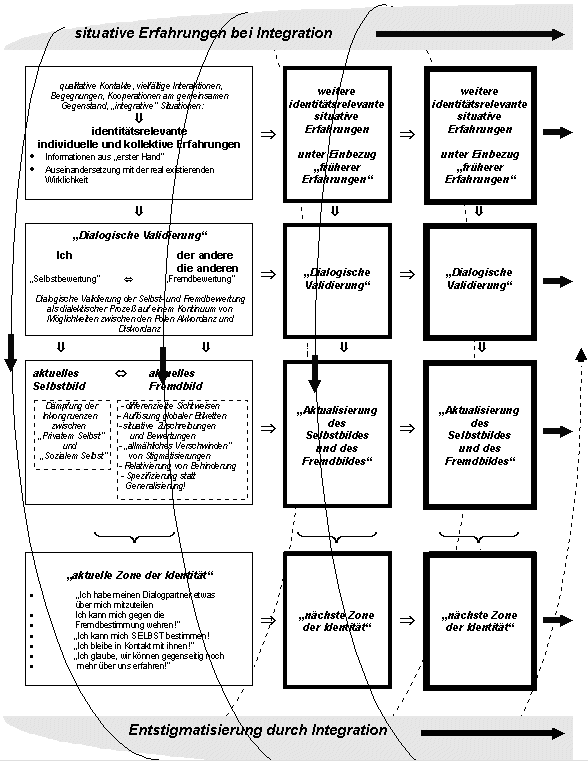

Ein zentraler Aspekt meiner Überlegungen zur Lösung von Identitätsproblemen behinderter Kinder im Kontext ihrer Pubertät ist die "Dialogische Validierung". Dialogische Validierung ist kein Rezept für ein "notfall-pädagogisches" Vorgehen, sondern eine besondere Form der Kommunikation über identitätsrelevante Gegegenstände zwischen den daran beteiligten Subjekten, die ich Ihnen in meinem letzten Abschnitt vor und zur Diskussion stellen möchte.

ABB. 4: Identität als prozessual-dynamische, situative und transsituative Integrations- und Balanceleistung

Inhaltsverzeichnis

Im alltagssprachlichen Gebrauch bezeichnet Validität Wahrheit, Stärke, Richtigkeit, Erklärungskraft, Zusammenhang, Vertrauens- und Glaubwürdigkeit von Aussagen. Aus der qualitativen Sozialforschung ist uns der Terminus Validierung als ein methodisches Verfahren zur Überprüfung und Verallgemeinerung von Untersuchungsergebnissen bekannt (vgl. z.B. KVALE 1995, 427-431).

Dialogische Validierung ist ein Ansatz des Sinnverstehens, um sich in der sozialen Umwelt orientieren und diese mitgestalten zu können. Aus menschlichen Aktivitäten wie wahrnehmen, denken, fühlen, sich verhalten, handeln, reflektieren, phantasieren etc. werden Erkenntnisse über real faßbare und existente Dinge und Personen zielgerichtet und mit allen Sinnen reflexiv abgeleitet. Die dabei divergierende Perspektiven gilt es dialogisch zu kommentieren, zu beschrieben, zu interpretieren und zu validieren, d.h. seine Sichtweise und die Sichtweise des anderen auf interaktionistischem Wege zu einer gemeinsamen Sichtweise zu verdichten, in der sich als ´kleinstes gemeinsame Vielfache´ jeder Interaktionspartner in Anerkennung des gemeinsam Herausgearbeiteten, universell Gültigen, wieder findet und die sich deshalb von allen Beteiligten in einem dynamischen Prozeß differenziert, den sich verändernden Verhältnissen folgend, fortschreiben und weiterentwicklen läßt. Der Dialog ist also eine Form des sozialen Handelns und eine Methode des sozialen Aushandelns. Die theoretische Grundlegung der interaktionistischen Konzeption des dialogischen Validierens findet sich im symbolischen Interaktionismus (vgl. MEAD 1987; BRUMLIK 1973).

Für die Identitätstheorie des Symbolischen Interaktionismus spielt der Perspektivenwechsel [die dialogische Frage, wie sie KOBI (1993, 413f) stellt und für die Heilpädagogik beantwortet] eine zentrale Rolle, denn wer einen Begriff von sich Selbst gewinnen möchte, muß die Haltung anderer Personen sich selbst gegenüber einnehmen können, um in Auseinandersetzung mit deren Definition ein Selbstkonzept zu entwickeln und das weitere soziale Handeln zu bestimmen. MEAD (1987, 116) sieht hierin "die Grundsubstanz von Sinn oder zumindest die Substanz, aus der sich Sinn entwickelt". Die Bedeutung von Sinn wird in konkreten, kontextuellen Entstehungszusammenhängen ermittelt, in einem "universe of discourse", als einem gemeinsamen Handlungs- und Erfahrungsprozeß, an dem alle Mitglieder eines Gruppe ein System gemeinsamer Bedeutungen schaffen kann, (ebd. 128-129). Dialogische Validierung können wir zunächst einmal als eine besondere Form des Interviews zwischen Subjekten und deren Bemühungen um eine gemeinsame Auswertung auffassen. Dabei kann es nicht darum gehen, fertige Botschaften mit Hilfe vorgefertigter Codes zu entschlüsseln, sondern in einen Verständigungsprozess zu kommen, der Botschaften aus dem Inneren des anderen erhellt.

Im Kontext meines Konzeptes zur Entstigmatisierung ist mit Validierung jener Prozess gemeint, der insbesondere bereits internalisierte Haltungen, Bewertungen, Zuschreibungen, Einstellungen, Vorurteile und Stigmata gegenüber einem sozialen Objekt auf deren Richtigkeit und damit auf ihre Haltbarkeit und Langlebigkeit hin zu überprüfen hat. Dazu ist es notwendig, sein Bild vom anderen, seine Meinung über den anderen, bereits vorgenomme Einordnungen, kategorialer Zuordnungen, fixierte Zuschreibungen und statische Bewertungen im Dialog mit der betroffenen Person selbst auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu hinterfragen.

Validierung in diesem Sinne hat insofern immer auch eine pragmatische Dimension, weil die Wirksamkeit der Überzeugung im konkreten Handeln in Form von Nähe und Distanz zu Subjekten wie Objekten der sozialen Wirklichkeit wiederzuerkennen ist. Eine so verstandene Validierung zieht Verhaltensänderungen nach sich. Sie hilft Handlungen in die Wege zu leiten, die zu den gewünschten Zielen führen. Ziele sind aber niemals wertneutral. In diesem Fall ist, auf der Grundlage eines wertgeleiteten Denken und Empfinden (vgl. HAEBERLIN 1996, 34), das Ziel der Validierung der Prozess der Entstigmatisierung behinderter Menschen.

Als zentrale Grundwerte wären zu nennen: die Achtung der Würde und Gleichheit jedes Menschen und die Nächstenliebe zu jedem Menschen, die Aufhebung der Bedrohung durch das Leitbild der Normalität, die Orientierung am Verständnis einer humanen Umwelt, die Aufgabe der Meinung von der Existenz minderwertigen Lebens (vgl. HAEBERLIN 1996, 31-35), die Anerkennung einer egalitären Gleichwertigkeit trotz extremster individueller Verschiedenartigkeit, die Unverletzbarkeit und Unverlierbarkeit der Würde jedes Menschen, der Rekurs des ethischen Imperativs, wie er im Grundgesetz verfassungsmäßig festgelegt ist, das existentielle Vorhandensein der Identität eines jeden Menschen, die als substantieller Kern das Innerste des Seins bestimmt und jeden Menschen zu einer unverwechselbaren, einzigartigen Person erklärt, das Grundrecht auf eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe (vgl. MARKOWETZ 1997), Bildung, Erziehung, Förderung, die Beachtung des Wesensmomentes des Integrativen in allen Lebensbereichen und -situationen (vgl. WILMS 1991) das Schaffen einer solidarischen Kultur (vgl. BEGEMANN 1993) sowie die vier Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens, nämlich Selbstbestimmung, Achtung der Person, Förderung der seelischen und körperlichen Funktions- und Leistungsfähigkeit, soziale Ordnung (vgl. TAUSCH/TAUSCH 1991, 21-25).

Der Begriff Dialog stammt aus dem griechischen ´dialogos´ und bedeutet Zwiegespräch. Martin Buber´s (1965) dialogische-personale Anthropologie bietet wertvolle Erkenntnisse über konkrete Ich-Du-Beziehungen. Sein dialogisches Prinzip wirkt bis heute tief in der Pädagogik. Besonders in der Sonderpädagogik wie in der Integrationspädagogik ist eine dialogorientierte Grundhaltung auszumachen (vgl. z.B. FEUSER 1995; FORNEFELD 1989, 234; GOLL 1993; HAEBERLIN 1996, 37-40; IBEN 1988; KOBI 1993, 413-433). Allerdings bleibt meiner Einschätzung nach das dialogische Verhältnis noch weitgehend auf das Verhältnis zwischen dem Pädagogen und dem Behinderten beschränkt (vgl. z.B. FRöHLICH 1989, 7-15; GOLL 1993; RODENWALDT 1989, 273-281; TAUSCH/TAUSCH 1991, 178-213,).

Für die Umsetzung des Entstigmatisierungskonzeptes gilt es, das dialogische Prinzip als zwischenmenschliche Grundhaltung allen zu lehren, damit sie es lernen und praktizieren können. Tragfähige Konzepte des sozialen Lernens in heterogenen Spiel-, Lern- und Arbeitsgruppen unseres Erziehungs-, Bildungs- und Erziehungssystems (z.B. in Form von Integrationsgruppen und -klassen) sind hierfür sicher bestens geeignet. Sie stellen zudem einen ersten Lösungsversuch für eines der Schlüsselprobleme der gegenwärtigen Pädagogik in Theorie und Praxis dar (vgl. KLAFKI 1993). Schließlich rechne ich den Dialog zu den zehn Quellen, Anlässen, Mittel der Menschenbildung, also zu jenen Lebenstätigkeiten, die VON HENTIG (1996, 103-137) zur Bestimmung von Bildung anführt. Er hält das Gespräch, "als gegenseitige Zuwendung von Personen, ein Vehikel der Geselligkeit, eine Chance der Selbstentfaltung, ja Selbstdarstellung" (ebd. 1996, 116) für eine Quelle von bildender Wirkung und für einen Anlaß zum Sich-Bilden.

Nach BUBER (vgl. hierzu HAEBERLIN 1996, 37) sind die drei wichtigsten Merkmale des Dialogischen Prinzips "die Annahme des Partners, das Vertrauen in das Potential des Partners und die Echtheit im Gespräch". Der für uns positiv belegte Begriff Partner ist hier sicher als offener zu werten. Grundsätzlich können alle Menschen Partner sein und werden, auch solche, denen man noch nicht begegnet ist, die einem also noch fremd sind und zu denen man bislang mehr Distanz als Nähe hat. Einen Partner kann man erst annehmen, wenn man mit dieser Person direkt in einen verläßlichen Kontakt kommt und bleiben kann. Erst dann kann ich elementar mit ihr in Beziehung treten. Buber spricht hier von "personaler Vergegenwärtigung" (BUBER 1979, 284).

HANSELMANN (1933, 83) weist in aller Deutlichkeit darauf hin, daß man einen Menschen nur vorbehaltslos als Dialogpartner annehmen kann, wenn man jedem Menschen, unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung, eine Identität zugesteht und diese respektiert: "Die andern Menschen haben auch ein Ich, Jeder hat ein Ich, und für jeden ist sein Ich ihm das nächste, was er hat. Er hat mit seinem Ich dieselbe Freude und dieselbe Plage wie wir". Jeder Mensch, auch der Mensch mit einer Behinderung ist ein dialogfähiges Subjekt mit individuellen, entwicklungslogischen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungskompetenzen, der als Akteur und Dirigent die Entwicklung seines Selbst bestimmt und sich seiner Identität bewußt ist.

Fürwahr, damit haben wir bisweilen mehr Probleme, als wir uns das zugestehen wollen. Mit Blick auf Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen fragen wir uns aufgrund unserer eigenen normierten Machbarkeitsvorstellungen (z.B. hinsichtlich von Dimensionen wie Zeit, Schnelligkeit, Aufwand, notwendiger personeller und apparativer Hilfen, Reibungslosigkeit, Komplexitätbewältigung, Mobilität, Sprachlosigkeit, Ausdruckskraft etc.), wie ´die das bloß machen sollen´. Das Dialogische Prinzip aber lehrt uns, Vertrauen in das Potential des Partners zu haben und auf die in der Person innewohnenden Kräfte zu setzen, die jene Probleme, die wir schneller, rationeller, okonomischer oder wie auch immer, irgendwie auf andere Arten und Weisen lösen würden, auf ihre Weise, nämlich entwicklungslogisch lösen.

FEUSER (1995, 85-132) spricht unter Einbezug der Erklärungsmodelle der "Bifurkation" und "Hysterese" hier von Konfliktlösungstrategien und konkretisiert: "Der Lebensplan eines Kindes, das uns im Zusammenhang mit einem "Down-Syndrom" als geistigbehindert erscheint , ist die geniale Realisierung einer menschlichen Entwicklung unter der Ausgangsbedingung - in der Regel - einer Trisomie 21 und der Randbedingungen sozialer, erziehungs- und bildungsmäßiger Segregation und reduktionistischer Pädagogik"(ebd. 123).

Historische Beispiele, wie die Erziehung von "Victor, den Wilden von Aveyron" durch seinen Lehrer ITARD (vgl. HäNSEL 1974, 23ff.) oder der Erziehungsbemühungen von SéGUIN (1912), aber auch jüngere Beispiele der Erziehung, Förderung und Bildung schwerstbehinderter Menschen (z.B. PROBST/GLEIM 1990; GOLL 1993, MARKOWETZ 1996b) und die Erkenntnisse von sog. "hirntoten" Menschen belegen eindrucksvoll, daß die beiden Grunddimensionen menschlichen Seins "Zutrauen in Künftiges" und "Hoffnung auf Entwicklung" (LEYENDECKER 1992, 658) ihre volle Berechtigung haben, "auch wenn die nüchterne Rationalität dazu zunächst keine Begründung und exakte Prognose zu geben vermag" (ebd. 659).

Die Dialogfähigkeit eines Menschen läßt sich also nicht an Art und Schweregrad einer Behinderung festmachen. Menschen mit schweren Behinderungen zeigen uns die Grenzen unseres Dialogverständnisses und unseres Spektrums der Dialogführung auf. Sie lenken den Blick auf neue, uns bislang fremde Dialogkanäle, deren Sprache wir entschlüsseln und verstehen lernen müssen. Birger SELLIN´s "Botschaften aus einem autistischen Kerker" bringen in eindrucksvoller Art und Weise diese Schwierigkeiten zur Sprache (vgl. SELLIN 1993). So verwundert nicht, wenn wir als Nichtbehinderte in unseren dialogischen Bemühungen mit behinderten Menschen allzu oft ´unecht´ und ´unverständlich´ wirken. Echtheit im Gespräch, als drittes wichtiges Merkmal des Dialogischen Prinzips, findet ihren Ausdruck in der Anerkennung der Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit trotz aller erkennbaren Andersartigkeiten.

Auch TAUSCH/TAUSCH (1991, 215) schenken der Echtheit und Aufrichtigkeit einer Person im Umgang mit anderen hohe Aufmerksamkeit und geben einen Überblick über die Dimensionen "Echtheit-Übereinstimmung-Aufrichtigkeit" versus "Fassadenhaftigkeit-Nichtübereinstimmung-Unechtheit". Den "Zwiespalt des Menschen zwischen Sein und Scheinen, zwischen Echtheit und dem Spielen einer Rolle" (HAEBERLIN 1996, 40), die "mehr oder weniger bewußte Spaltung der Persönlichkeit in zwei Lebenshaltungen, in ein geheimes Ich-selbst und in ein nach außen gewendetes ´Verkehrs´-Ich" (HANSELMANN 1951, 47) gilt es zu Gunsten der Echtheit zu überwinden, wenn wir das dialogische Prinzip nicht mißachten wollen.

Damit steht das Dialogische Prinzip zwar deutlich im Widerspruch zu Normen und Werten unserer Gesellschaft und verweist auf die Notwendigkeit, die Begegnung mit Abweichungen und Andersartigkeiten neu zu denken und zu machen. Erst wenn wir Behinderung als eine unter vielen menschlichen Daseinsformen annehmen, sie nicht länger als eine besonders negativ bewertete Variante des Menschen exponiert darstellen und damit aufhören, Behinderte zu "Nicht-Personen" zu erklären (vgl. SINGER 1994), werden sich qualitativ wertvolle Formen des Dialogs entfalten lassen, die sukzessiv den Prozess der Entstigmatisierung voranbringen und gesellschaftliche Norm- und Wertvorstellungen zunächst relativieren und dann reformieren können.

Für den Schweizer Heilpädagogen KOBI (1993, 414) geht es unter der dialogischen Frage "um die Daseins- und Sinnvergewisserung des einzelnen Subjekts in der Ansprache und Rücksprache mit einem anderen Subjekt im Hier und Jetzt". Zwei Grundformen der Vergewisserung lassen sich voneinander diskriminieren.

Einmal der ´stille, lautlose, intern, nur mit sich geführte Dialog´, der gedanklich die Komplexität möglicher Beziehungsmuster aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu erfassen und durch ein sich gegenseitiges Definieren und Identifizieren vorzustellen versucht. KOBI (ebd. 419-420) unterscheidet dabei die direkte Perspektive, die Meta-Perspektive und die Meta-meta-Perspektive, aus denen heraus in der Spiegelung des Du die Ich-Identität identifiziert werden kann. Zum anderen der ´laute, zwischen den Subjekten geführte Dialog´, der sich im realen Kontakt auf der Grundlage realer, kontextueller Begegnungen oder gemeinsam gemachter Erfahrungen ergibt. Beide Formen sind aktive Formen des Gesprächs, die auf die dialogischen Frage: "Wer bist du für mich und wer bin ich für dich?" (ebd. 414) Antworten suchen.

Für die Entdeckung des anderen schlägt KOBI vor, sich in die Vielzahl an inter- und intrapersonelle Beziehungen, einzeln und/oder miteinander zu einem Netz kombiniert, hineinzudenken, um Dimensionen dessen, was sich zwischen den Menschen abspielt überhaupt begreifen und reflektieren zu können. Das dabei gesammelte Wissen gilt es stets im dialektischen Gegenzug wieder auf sich selbst ´zurückzubiegen´oder wie KOBI sagt: "Mit der dialogischen Frage springen alle Fragestellungen wieder auf den Fragesteller zurück; er selbst wird in Frage gestellt: Als Auctor (Urheber) des Frag-würdigen, Definitor des Seienden und als Handlungsplaner" (ebd. 414).

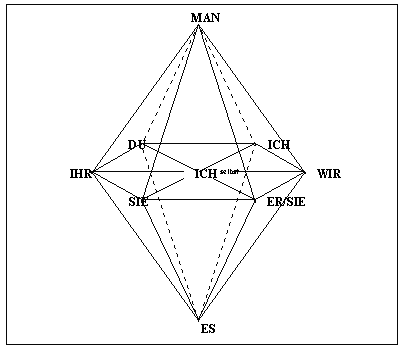

Identitätsstiftende Pädagogik und Erziehung heißt: "Beziehungen <<konjugieren>> lehren und lernen, mich und den/das Andere(n) in wechselnden Konstellationen erfahren und deuten, sich und Andere(s) <<deplazieren>>, d.h. unter verschiedenen Perspektiven definieren und entdecken und damit eine Grammatik des sozialen Umgangs entwickeln" (ebd. 414-415). Eine hilfreiche Orientierung bietet das konjugative Beziehungsnetz von KOBI (1993, 415), wie es von mir in die folgende ABB. 5 übernommen wurde.

ABB 5: Das Konjugative Beziehungsnetz nach KOBI (1993, 415) als Grundlage für die Entdeckung der Wandelbarkeit des Ich und die Abhängigkeit des Ich im Du.

Die komplexe Konstruktion von KOBI dient in der Horizontalen der "Erkundung der Subjektwelten in konjugativen Beziehungen und um die Formulierung von Gesetzen (Verträgen) zur Daseinsgestaltung. (Ich erlebe das so; Du erlebst das so; worauf können wir uns einigen? Wie ist das für ihn/sie?, für euch und sie? Wie und worüber können wir kommunizieren?" während es in der Vertikalen "um die Erforschung der Objektwelt in ICH-ES-Beziehungen und um die Formulierung von MAN-Gesetzen (<<Man stellt fest>>; <<Man macht das so>>), die für jedermann zugänglich, gültig und anwendbar sind (ebd. 416). Für KOBI (vgl. a.a.o.) konstituiert sich die Ich-Identität einer Person dadurch, daß diese Person im Bewußtsein sämtliche grammatikalische Personen repräsentieren und aus jeder konjugierten Position heraus agieren kann sowie innerhalb jeder konjugativen Wandlung stets den "existentiellen Kern" als unwandelbares Ich-selbst wiederfindet.

Wer sich die dialogische Frage beantwortet, indem er die Beziehungen durchkonjugiert, kann das lautlos und unbemerkt von allen hypothetisch möglichen Partnern tun, also auch tatsächlich ohne mit diesen in Beziehung zu stehen und in Kontakt zu sein. Woher aber bezieht er dann sein Wissen über diese Partner und mit welcher Gewißheit kann er dieses bei seiner Konjugationsleistung anwenden? Möglicherweise aus kurzfristigen, real erlebten, kurzlebigen Beziehungen, aus Bildern, Erzählungen, Texten, Filmen und Büchern oder von Bezugspersonen und dritten Personen, die ihr Wissen über die soziale Wirklichkeit und ihre persönlichen Erfahrungen weitergeben und Sozialisationsprozesse determinieren. Dabei können sich Fehler mit weitreichenden Folgen für den persönlichen sozialen Umgang einschleichen. In jedem Fall werden Vorstellungen entwickelt, die realiter auf kognitiver, emotional-affektiver wie konativer Ebene über Nähe und Distanz zu möglichen Interaktionspartnern entscheiden.

Wer mit sich einen kritischen Dialog führt oder pädagogisch dazu angeregt wird, wird über kurz oder lang skeptisch reagieren und tradierte Bausteine der Wahrheiten hinterfragen. Er wird sich bewußt zur Wirklichkeit hinwenden, sich selbst ein Bild verschaffen und eine eigene, nicht fremdbestimmte Meinung über sich, die anderen und die dingliche Welt bilden. Der Moraltheologe Alfons AUER nennt als einen wichtigen Schritt der Reifung zu einem mündigen Verantwortungsgewissen eben diese bewußte Hinwendung zur Wirklichkeit, denn in "ihr liegt der Maßstab des Richtigen verborgen, den es auszuhorchen gilt". Schließlich werden wir in der Begegnung von Person zu Person feststellen, was BUBER (1965, 32) genial mit wenigen Worten zusammengefaßt hat: "Der Mensch wird am Du zum Ich" oder wie FEUSER (1995, 175) das in reziproker Konsequenz ergänzend ausdrückt: "Der Mensch wird zu dem Ich, dessen du ich ihm bin".

Hartmut VON HENTIG (1996, 22) hält einen solchen Menschen für gebildet. Einen gebildeten Menschen interessiert es, "wie die Welt aus anderen Augen aussieht", für ihn ist "das Fremde eine Bereicherung" und "sein Selbstwertgefühl kann deutlich und stark sein, weil er es nicht aus dem Vergleich mit anderen bezieht"; "Gebildete Menschen haben aneinander Freude" und "Bildung macht die Normalität menschenwürdig" (ebd. 1996, 22-23). Dialogische Validierung können wir mit VON HENTIG (1996) insofern als einen gleichsam wertgeleiteten Prozess der Bildung auffassen, bei dem eruiert wird, was den "Menschen zu einer Person macht - einer Person, die das versteht, kann und will, wonach hier gefragt und was hier gesagt wird; die vor allem prüft, was wir immer schon tun und nur darum für das Gute halten; und die, was sie als notwendig erkennt, zu tun wagt" (ebd. 1996, 36).

Bildung in diesem Sinne heißt sich selbst ein Bild machen, sich bilden heißt "einer Materie oder einem Ding eine Form geben" (ebd. 1996, 39). Dazu müssen wir uns den Dingen hinwenden und den Subjekten zuwenden. Auch KLAFKI (1993, 19) definiert Bildung über Kategorien, die den situativen Erfahrungen und transsituativ generalisierten Erfahrungen der drei Komponenten von Identität entsprechen (vgl. hierzu Abb. 3): "Bildung wird also verstanden als Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung, die die Emanzipation von Fremdbestimmung voraussetzt oder einschließt, als Befähigung zur Autonomie, zur Freiheit eigenen Denkens und eigener moralischer Entscheidungen. Eben deshalb ist dann auch Selbsttätigkeit die zentrale Vollzugsform des Bildungsprozesses".

Wenn wir uns also ein Bild vom Behinderten machen wollen, würden wir gut daran tun, mit ihnen in selbst in Kontakt zu kommen und sich im Dialog mit ihnen zu bilden. Integration bietet per se verläßliche Kontakte zum Behinderten, zum Du, zum Fremden, Neuen, Andersartigen und Widersprüchlichen. Die Antworten auf die dialogische Frage können dadurch grundlegend anders ausfallen. Wir können den Bereich der hypothetischen Konstruktionen, Vermutungen und mystischen Spekulationen über den Behinderten und die Behinderten verlassen und uns direkt im Zusammenleben mit Ihnen mit der Wirklichkeit auseinandersetzen.

Während der ´still geführte´ Dialog wohl sehr stark dazu dient, sich selbst aus der Perspektive anderer zu identifizieren und zu definieren, ohne mit diesen direkt in Kontakt stehen zu müssen, geht es im ´laut geführten´ Dialog mehr um die Evaluation des Wissens und der Erfahrungsbestände über sich, den anderen bzw. die anderen, die sich innerhalb eines gemeinsamen Handlungs- und Erfahrungsfeldes, (z.B. in Integrationsklasse) ansammeln. Identitätsrelevante Erfahrungen stehen hierbei besonders im Vordergrund. Identitätsrelevant sind situative Erfahrungen, die einer Person subjektiv wichtig sind und bedeutsam erscheinen sowie eine Person subjektiv betroffen machen und beschäftigen. Identitätsrelevant sind aber auch die Einflüsse und Rückmeldungen durch den sozialen Spiegel, also die Widerspiegelungen der eigenen Reationen in den Reaktionen der anderen und der eigenen Auseinandersetzung mit diesen Reaktionen.

Die ´Dialogische Validierung´ können wir als einen Sonderfall zur Erfassung real existenter sozialer Wirklichkeiten und zur Gewinnung von Erkenntnissen und Einsichten über Personen auffassen, die miteinander in mehr oder weniger qualitativem Kontakt stehen und weitgehend auf Erfahrungen aus erster Hand beruhen. Dialogische Validierung ist ein Prozeß, der unterschiedliche Auffassungen von Subjekten über die Gültigkeit des Wissens über individuelle und soziale Sachverhalte offenlegt, zur Sprache bringt, reflexiv überprüft und zu bilanzieren versucht. Von Interesse sind subjektiv gefärbte qualitative Deutungen identitätsrelevanter Dimensionen. Man fragt, ob das, was man aktuell über sich und den anderen denkt, richtig und wahr ist. Lassen sich solche zwischenbilanzierte Urteile aufrechterhalten oder haben wir durch die selektive Auswahl den Blick auf andere wichtige Variablen vernachlässigt? Intern für valide erklärte Sachverhalte dürfen externen Validitätskontrollen nicht diametral widersprechen. Dialogisch eruierte Erkenntnisse führen zu einem hohen Maß an Übereinstimmung, selbst wenn diese unmittelbar unter den komplexen Interaktionsbedingungen der sozialen Alltagswelt noch nicht bestehen können. Aus flächendeckend praktizierter Dialogischen Validierung wird eine ökologische Validierung, die es vermag, immer mehr Systeme zu Revisionen und Relativierungen zu veranlassen.

Validierung kann aber kein absolut sicheres Wissen und keine endgültige Wahrheit hervorbringen. Dialogische Validierung hat die Aufgabe, zwischen konkurrierenden widersprüchlichen und falsifizierbaren Interpretationen real existierendender Phänomene, Einstellungen, Bewertungen und Zuschreibungen zu vermitteln und maximale Übereinstimmung herzustellen. Die Wahrheit stellt sich im Dialog unter den beteiligten Subjekten selbst her. Geltungsansprüche müssen grundsätzlich prozessual zwischen den Subjekten ausgehandelt werden. Dialogische Validierung beinhaltet die dialogische Überprüfung der Validität von Erkenntnisansprüchen. Erkenntnis wird hier als Dialog zwischen Personen verstanden, nicht als Interaktion mit einer nichtmenschlichen Wirklichkeit. Erkenntnisse sind das Resultat der vorläufig letzten kontextuellen Bezugspunkte, über die sich die Dialogpartner via transkanaler Konversation verständigen und einigen konnten.

Dialogische Validierung ist demnach kein einseitiger Anpassungs- oder Überzeugungsprozess, sondern ein dynamisches Geschehen, bei dem die Geltung einer Interpretation im Dialog erarbeitet wird. Es kann also auch nicht darum gehen, jemanden narrativ im Monolog zu überreden, mit rationalen und in sich höchst logischen Argumenten im kritischen Diskurs zu schlagen, in juristischer Art und Weise maßzuregeln oder einem bloßen Konsensualismus zwischen den Subjekten zu verfallen. Ziel der dialogischen Validierung ist es, neue Ideen, neue Differenzierungen und neue Diskursregeln zu erzeugen.

Die dialogische Validierung ist als eine Form interaktiver Erkenntnisgewinnung. So gewonnene Erkenntnisse dienen der Identitätsfindung, der Identitätspolitik, dem Stigmamanagement, der aktiven, kreativen nicht reaktiven Auseinandersetzung mit Identitätsdiffusion und Identitätserstarrung. Das Ergebnis dialogisch validierter identitätsrelevanter Erfahrungen führt zu "aktuellen Zonen" der Identität, die fortlaufend zu "neuen Zonen" der Identität erweitert werden. Das Subjekt wird zum kreativen Akteur seiner Identitätsenwicklung und -gestaltung. Identität ist das Produkt fortlaufend dialogisch validierter Identitäten .Die Dialogische Validierung ist insofern auch ein innovativer methodischer Weg der Identitätsfindung, als daß nicht mehr ausschließlich reflexiv auf kognitivem Wege über Identität befunden wird, sondern die emotionale, affektive und motivationale Befindlichkeit bei der Selbstwahrnehmung als entscheidende Einflußgrößen beachtet und umfassend mit einbezogen werden.

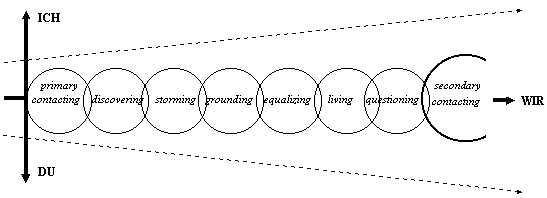

Der Prozeß der dialogischen Validierung vermittelt zwischen Innen- und Außenwelt und hilft einige -sicher nicht alle- identitätsrelevante Mißverständnisse aus der Welt zu schaffen. In genialer Weise hat Carl ROGERS (1942, 1951) die Bedeutung des Verstehens der inneren Welt des anderen erkannt und Perspektiven aufgezeigt, ihrer teilhaftig zu werden und sie zu fördern. Sein Konzept der Personenzentrierten Encountergruppen (vgl. ROGERS 1974) ist eine besonders intensive Form zwischenmenschlicher Begegnung. Im Vordergrund steht zunächst die Auseinandersetzung mit sich selbst. Die 10-15 freiwillig teilnehmenden Mitglieder einer solchen Encountergruppe beschäftigen sich zwei bis drei Tage lang mit der Erforschung des eigenen Selbst und dem Kennenlernen der inneren Welt anderer. Dieser Prozeß und deren dynamischer Verlauf wird sorgfältig von ein bis zwei akademisch ausgebildeten und therapeutisch geschulten Helfern angeleitet und vorbildhaft strukturiert. Es obliegt dem Gruppenleiter positive, ambivalente wie negative Gedanken und Gefühlen freien Ausdruck und Gehör zu verschaffen sowie sich seiner Hemmungen und Abwehrstrategien bewußt zu werden und abzubauen. Es geht darum die Kommunikation untereinander zu verbessern, sich der Vielfalt an Sachwissen, Ideen, Meinungen, Konzepten, Gefühlen, Leiblichkeiten in der persönlichen Begegnung zu vergegenwärtigen, um sich des Reichtums des gemeinsamen Gegenstandes zu bedienen. Die Erfahrungen führen zu einer "tiefen Begegnung und Auseinandersetzung der Mitglieder mit sich selbst, zu größerem Kontakt mit den eigenen Fühlen, zum Verstehen der inneren Welt anderer, zu Echtheit sowie Achtung-Wärme miteineinander" (TAUSCH/TAUSCH 1991, 391-392).

Durch dieses Verfahren wird die Persönlichkeitsentwicklung jedes Mitgliedes und die zwischenmenschliche Haltung der Mitglieder untereinander gefördert. Immer wieder wird darauf verwiesen, daß besonders inhomogene Encountergruppen besonders förderlich sind und die Konfrontation mit anderen Schicksalen, so "etwa die Begegnung mit einem gelähmten oder krebskranken Menschen und die Kenntnis seiner seelischen Innenwelt" uns die Chance gibt "persönlich zu lernen und uns und unsere Umwelt anders zu sehen" (ebd. 1991, 412).

Es liegen eine Reihe an empirischen Befunden (z.B. ROGERS 1974, TAUSCH/TAUSCH 1977) vor, die nahelegen, daß personenzentrierte Encountergruppen äußerst erfolgreich und konstruktiv die Persönlichkeitsentwicklung fördert, humane Haltungen entfaltet und die Person-Person-Beziehungen neu zu gestalten vermag. Dabei wird auch darauf verwiesen, daß selbst ´exemplarisch gemachte´ Erfahrungen sich zeitweilig wie dauerhaft auf das Kontaktverhalten mit anderen Personen und in anderen Bezügen positiv auswirkt.

Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen ergibt sich für mich die zentrale Hypothese:

Eine gelungene soziale Integration behinderter Menschen trägt entscheidend zur Identitätsentwicklung bei, verhindert beschädigte Identitäten und führt zur Entstigmatisierung.

Dazu folgende Erläuterungen:

Im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration haben alle Beteilgten ´verläßlichen Kontakt´ und damit reichhaltig Gelegenheit, miteinander zu kooperieren, sich selbst, den Interaktionspartner und das Kollektiv kennenzulernen und zu entfalten. Integration fasse ich als einen Prozess auf, der in besonders günstiger Weise kognitive, affektiv-emotionale und konative Komponenten von Einstellungen trianguliert und soziale Vorurteile vermeiden hilft. Integration ist ein essentieller Beitrag zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen, der sich in den Identitätskonzepten der Interaktionspartner niederschlägt. Eine gelungene personale Integration fördert die Entfaltung eines positiven sozialen Selbst (Selbstbildes).

Eine gelungene soziale Integration fördert die Entfaltung eines positiven sozialen Selbst (vermutetes Fremdbild). Beide zusammen konstituieren ein Selbst, das via transkanaler Kommunikation Einfluß und Widerstand auf das Fremdbild ausübt und dieses im Sinne real erlebter Verhältnisse verändern und fortschreiben kann. Sogenannte beschädigte Identitäten sind unter integrativen Bedingungen reversibel. Ein zentraler Aspekt im Prozeß der Integration ist die dialogische Validierung. Dialogische Validierung ist darum bemüht tiefe Einblicke in die Vorgänge der menschlichen Begegnung in Gruppen zu ermöglichen, transparent zu machen und im Dialog miteinander zu bewerten (vgl. MARKOWETZ 1996a und 1997).

Die Dialogische Validierung verfolgt in gewisser Weise die gleichen Ziele wie das weiter oben beschriebene Vorgehen in personenzentrierten Encountergruppen. Eine heterogen zusammengesetzte Integrationsgruppe oder Integrationsklasse können wir als Idealfall einer Encountergruppe auffassen, die unter Beachtung von Nähe und Distanz auf allen Ebenen integrativer Prozesse (vgl. REISER/KLEIN/KREIE/KRON 1981; KLEIN/KREIE/KRON/REISER 1987; REISER 1990) per se Kontinuität und Konsitenz von Kontakten garantieren. Eine Integrationsgruppe ist kein sozial-romantischer Aufenthaltsort des sofortigen Verstehens, Verzeihens, Verharmlosen, der neue, verfeinerte Formen des Mitleids, der Fassadenhaftigkeit und geschickt maskierter Vorurteile hervorbringt, sondern eine soziale Werkstatt, in der "die Fetzen fliegen", einige Prisen Polemik, heftige Vorwürfe und Konflikte nicht ausbleiben dürfen, ja gar pädagogisch erzeugt werden müssen.

Eine solche Baustelle fordert zum formen, gestalten, konstruieren, einreißen, neuaufbauen, restaurieren, zementieren und ausstellen auf. An Gelegenheiten für reichhaltige und vielfältige individuelle und kollektive Erfahrungen und Erkenntnisse wird es in Integrationsgruppen und -klassen nicht fehlen. In dem Maße wie es uns gelingt Identitätsbelastendes anzusprechen und auszudrücken, mitzuteilen und offenzulegen, dem anderen spür- und nachvollziehbar zu machen, dialogisch darüber zu befinden und zu bewerten, werden wir jene Entlastung und Entspannung erfahren, die wir brauchen, um unsere Identität und den zwischenmenschlichen Umgang neu zu gestalten.

Im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration haben wir darüber hinaus die einzigartige Möglichkeit die dialogisch validierten Gedanken, Bewertungen, Vorstellungen über die Umwelt, über uns selbst und über den oder die anderen sofort im konkreten Handlungsvollzug zu erproben, auszubessern und in einem fortlaufenden dialogischen Prozess nachzubearbeiten. Je öfter wir uns der Möglichkeit der dialogischen Validierung bedienen, desto kompetenter, sicherer, echter und gelassener werden wir werden.

Wir werden das Wesentliche sehen, das ´kleinste gemeinsame Vielfache´, das allen Menschen innewohnt, als verbindendes Etwas zwischen allen Menschen entdecken, unsere Fähigkeit zu größerer Nähe mit allen Menschen, besonders aber zu behinderten Menschen ausbauen, Ängste und Bedenken gegenüber Fremden mit abweichendem Verhaltensweisen abbauen und schließlich uns und andere anders bewerten lernen. Bei all diesen Vorhaben würden wir gut daran tun, sie so früh wie möglich zuzulassen, damit behinderte wie nichtbehinderte Kinder miteinander primäre integrative Erfahrungen machen können, statt sich auf Informationen aus zweiter, dritter Hand zu verlassen und platten Übertragungen und Generalisierungen länger Vorschub zu leisten.

Uns als Pädagogen kommt dabei eine besondere Aufgabe zu. Wie bei den Encountergruppen auch, bedarf es geschulter Pädagogen, die selbst in Besitz der Qualitäten sind, die man unseren zu erziehenden, zu beschulenden und zu bildenden Kindern vermitteln möchte: "Achtung-Wärme, einfühlendes Verstehen und Echtheit-Fassadenfreiheit" (vgl. TAUSCH/TAUSCH 1991, 278). Des weiteren müssen wir als Pädagogen Situationen schaffen, in denen Behinderte und Nichtbehinderte qualitative Momente der Begegnung erleben können. Dem kooperativen Lernen am gemeinsamen Gegenstand (FEUSER 1989 und 1995) räume ich hier eine herausragende Bedeutung ein. FEUSER´s (1995, 168) Vorstellungen einer allgemeinen, kindzentrierten und basalen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik ermöglicht die Begegnung von Person zu Person. Für ihn ist der gemeinsame Gegenstand "der zentrale Prozeß, der hinter den Dingen und beobachtbaren Erscheinungen steht und sie hervorbringt" (ebd. 1989, 32) und Fragen aufwirft, die der dialogischen Validierung bedürfen.