"Qualitätsentwicklung als teilnehmender und intervenierender Forschungsprozess in der Behindertenhilfe

Eine empirische Handlungsforschung im sozialen Prozess der Ambulantisierung einer stationären Wohneinrichtung in Hamburg"

Der Fakultät I (Bildungs-, Kultur- und Sozialwissenschaften) der Leuphana Universität Lüneburg zur Erlangung des Grades Doktor der Philosophie - Dr. phil. - vorgelegte Dissertation; eingereicht am 18.08.2009; Erster Gutachter Erster Gutachter: Prof. Dr. Kurt Bader, Leuphana Universität Lüneburg; Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Rainer Hoehne, Leuphana Universität Lüneburg; Dritter Gutachter:Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Universität Flensburg

Inhaltsverzeichnis

- Teil A: Einleitung

- Teil B: Gegenstandsbereich dieser Forschungsarbeit

- Teil C: Teilnehmendes und intervenierendes Forschungskonzept

- Teil D: Empirie

- Teil E: Abschließende Betrachtung

- Literaturverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Ursprung dieser Dissertation und der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Begleitung einer stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfe auf dem Weg zur Ambulantisierung war mein Wunsch, innerhalb des Themenbereichs Qualitätsentwicklung in der Behindertenhilfe zu promovieren. Diese Absicht traf sich mit dem Interesse der XXX-Vereinigung Hamburg[1], ihren diesbezüglichen Entwicklungsprozess von Prof. Dr. Kurt Bader an der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich begleiten zu lassen. Erste Vorgespräche zu diesem Vorhaben haben im April 2006 stattgefunden. Zur Forschungsgruppe gehörten anfangs Kurt Bader als Professor und Forschungsleiter, Markus Lauenroth als Diplomand und ich. Im April 2007 ist der Student Birger Rietz hinzugekommen, im Sommer 2007 Prof. Dr. Rainer Hoehne, ehemaliger Professor an der Fachhochschule Lüneburg am Fachbereich Sozialwesen.

Ich verwende in dieser Dissertationsarbeit die Ich-Form, wenn ich über die eigene persönliche Praxis berichte, subjektive Reflexionen darlege oder Bewertungen abgebe. Damit will ich meine eigene Subjektposition verdeutlichen, anstatt meine eigenen wissenschaftlichen Leistungen, Lücken und subjektiven Schlüsse hinter anonymen Umschreibungen zu verbergen. Die Wir-Form verwende ich an einigen Stellen, um darauf hinzuweisen, dass an dem entsprechenden Projekt, Ergebnis oder Handlung die Forschungsgruppe als Ganze beteiligt war. Im folgenden Kapitel stelle ich kurz die Aufgabenstellungen und Bedingungen dar, unter denen diese Forschung stattgefunden hat.

Die grundlegende Aufgabenstellung des Auftraggebers war von Beginn an, eine "wissenschaftliche Begleitung" des geplanten Ambulantisierungsprozesses (s. Teil B, Kap. 2.4) der Wohneinrichtung X-Straße[2] mit 20 Wohnplätzen im Hamburger Stadtteil X durchzuführen. Als konkrete Aufgaben nannte der Einrichtungsleiter im Mai 2006 die längerfristigen Projekte einer Evaluation der Bewohnerzufriedenheit (s. Teil D, Kap. 1.2) sowie die Entwicklung und Implementierung eines neuen Systems zur "Individuellen Hilfeplanung" (Teil D, Kap. 1.1). Während Markus Lauenroth die Aufgabe der Hilfeplanung im Rahmen seiner Diplomarbeit übernahm, konzentrierte ich mich auf das Thema Evaluation. Nach ersten Besuchen in der Einrichtung machte unsere Forschungsgruppe noch im Sommer 2006 dem Einrichtungsleiter den Vorschlag, mit einem Videoprojekt (Teil D, Kap. 1.3) in die Materie der Evaluation einzusteigen.

Der Auftrag einer wissenschaftlichen Begleitung entsprang nach eigenen Angaben der Intention des Leiters und war nur mit einem kleinen Teil des Betreuungsteams abgestimmt worden. Die meisten Mitarbeiter hatten anfangs wenig Interesse an unserer wissenschaftlichen Tätigkeit. Die Motive des Leiters an unserer Mitarbeit waren folgende:

-

Die Hamburger Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) hatte den Einrichtungen der Behindertenhilfe, die stationäre Wohnplätze in "Ambulant betreute Wohngemeinschaften" transformieren wollten, die Auflage erteilt, diesen Prozess im Hinblick auf die Zufriedenheit der Bewohner zu evaluieren.

-

Die Einrichtungsleitung wollte wissenschaftlich untersuchen lassen, ob der Ambulantisierung ihrer Einrichtung ein "Modell-Charakter" zukommt. Dies besonders im Hinblick auf die Frage, ob es gelingt, auch Menschen mit sehr großem Hilfebedarf, herausforderndem Verhalten und/oder Autismus gemeinsam und gleichzeitig mit allen anderen Bewohnern in eine ambulante Wohn- und Betreuungsform zu überführen. Der Leiter vertrat bei unseren ersten beiden Besprechungen die Ansicht, dass das Besondere bei seinem Projekt darin bestehe, dass alle Bewohner zum gleichen Zeitpunkt den Wechsel vom Heim ins ambulante Wohnverhältnis vollziehen und dabei niemand im stationären Bereich zurückgelassen werde.

-

Das Interesse des Leiters ging auch dahin, die Einrichtung mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Begleitung gegenüber der Behörde und auf dem Markt besser positionieren zu können.

-

Unsere wissenschaftliche Begleitung sollte darüber hinaus zur fachlichen Absicherung bei der Planung und Durchführung der Ambulantisierung beitragen.

-

Die wissenschaftliche Begleitung sollte eine Art fachliche Kontrollfunktion darstellen und eine Transparenz nach außen ermöglichen.

Was unser Auftraggeber genauer unter einer "wissenschaftlichen Begleitung" verstand, wie sie ausgeführt und umgesetzt werden sollte, blieb zunächst offen. In der Frage der Methodologie hielt sich der Einrichtungsleiter weitgehend zurück. Er machte jedoch seine Abneigung gegenüber quantitativen Ansätzen deutlich. Die methodische Offenheit, die uns der Auftraggeber zu Beginn unserer Arbeit eingeräumt hatte, füllten wir in unserer Forschungsgruppe dann mit konkreten Inhalten und eigenen Interpretationen.

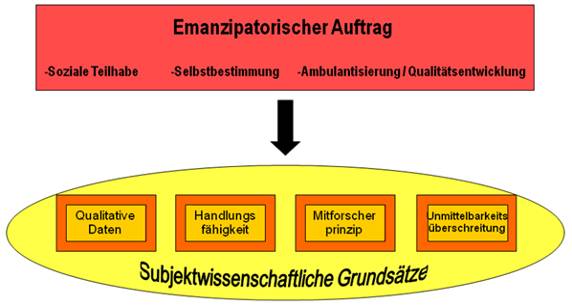

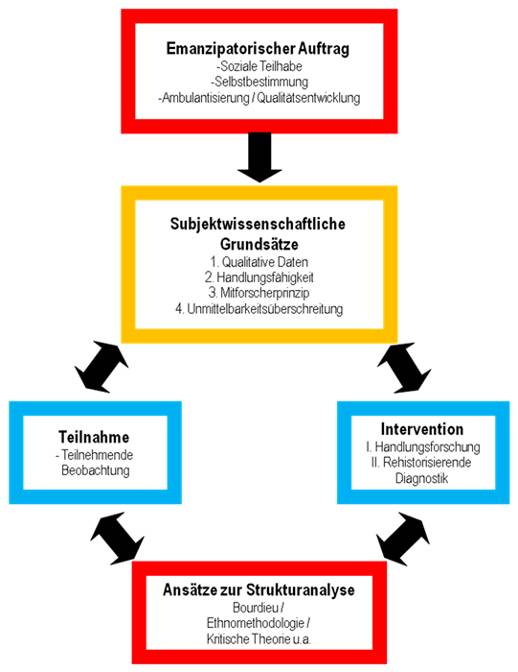

Den Auftrag einer "wissenschaftliche Begleitung" haben wir in unserer Forschungsgruppe schon gleich zu Beginn als einen Auftrag zur "subjektwissenschaftlich begründeten Qualitätsentwicklung" interpretiert. Hintergrund dafür waren unsere aktuellen Erfahrungen mit dem Thema Qualitätsmanagement, das zu jener Zeit in der fachlichen Öffentlichkeit eine Hochkonjunktur erlebt hatte. Prof. Dr. Kurt Bader hatte schon vor unserem Zusammentreffen mit dem Auftraggeber sein Interesse an einer Forschung zum Thema Qualitätsentwicklung geäußert. Ich hatte in der Einrichtung, in der ich mein Anerkennungspraktikum absolvierte, damals einige unangenehme Erfahrungen mit dem Thema gemacht und Interesse gefunden, das Thema Qualitätsmanagement und -entwicklung soziologisch zu untersuchen. Als "unangenehm" war mir vor allem aufgefallen, dass die dort angewandten Instrumente des Qualitätsmanagements wenig zur Verbesserung der pädagogischen Qualität taugten, sondern sich auf inhaltsarme Formalien beschränkten, die zusätzliche Arbeit erforderlich machten und von oben herab verordnet worden waren.

Auf diesem subjektiven Hintergrund formulierten wir den "eigentlichen" Auftrag einer "wissenschaftlichen Begleitung" in ein alternatives Programm zur Qualitätsentwicklung um. Rückblickend kann ich feststellen, dass uns erst rund anderthalb Jahre später dieser Widerspruch bewusst geworden ist, als das Verhältnis zwischen unserer Forschungsgruppe und der Einrichtung in eine Krise geraten war. Dennoch haben wir unser Verständnis einer wissenschaftlichen Begleitung als einen Auftrag zur Qualitätsentwicklung schon bei unseren Vorbesprechungen und in unseren anfänglichen Forschungsentwürfen dem Einrichtungsleiter und den Mitarbeitern mitgeteilt. Dieser hat unserem Verständnis des Auftrages ausdrücklich zugestimmt und somit akzeptiert. Eine "subjektwissenschaftlich begründete Qualitätsentwicklung" ist gemäß unserer schriftlichen Vereinbarungen schließlich zum Gegenstand unserer wissenschaftlichen Tätigkeit geworden. Somit konnten wir zu Beginn unserer Arbeit mit dem Leiter einen Konsens über den Inhalt unseres Auftrages herstellen. Dass es dann ein Jahr später zu immer größeren Konflikten kam, lag nach meiner Auffassung auch daran, dass beide Seiten von Anfang an von unterschiedlichen Interessen ausgegangen sind und der Einrichtungsleiter die Tragweite unseres Ansatzes nicht ausreichend einschätzen konnte.

Ich selber habe für meinen Teil der Forschung und dieser Arbeit das Programm einer "subjektwissenschaftlich begründeten Qualitätsentwicklung" modifiziert und in eine "Qualitätsentwicklung als teilnehmender und intervenierender Forschungsprozess" umgewandelt (s. Teil C), weil der subjektwissenschaftliche Ansatz nach der Kritischen Psychologie für mich nicht den primären Stellenwert hatte. Vielmehr waren in meiner Forschungspraxis Teilnahme und eigene Intervention die bestimmenden Momente, bei denen ich mich von Grundsätzen der Kritischen Theorie habe leiten lassen und eine emanzipatorische Zielrichtung verfolgt habe. (s. Teil C, Kap. 1.1) Der subjektwissenschaftliche Ansatz blieb dennoch mit meinem eigenen kompatibel, so dass ich mich immer wieder auf ihn bezogen und genutzt habe. (s. Teil C, Kap. 1.2)

Unser bzw. mein Ansatz unterscheidet sich von den herkömmlichen und zumeist quantitativ ausgerichteten Ansätzen zur Qualitätsentwicklung u.a. darin, dass weniger vom Außenstandpunkt aus beobachtet, gefragt, notiert und analysiert wird, sondern auch aktiv ins Forschungsfeld eingegriffen wird - mit der Zielsetzung, die Lebensqualität der beteiligten Subjekte, vor allem der Bewohner, zu verbessern. "Eine solche Forschung ist prozesshaft und dynamisch, mischt sich ein, bietet konkrete Unterstützungen und versteht sich als Teil der Veränderungsprozesse" (Bader 2006, S.1). Sie ist zugleich dialogisch: Die Forschungsgruppe reflektiert ihre Beobachtungen und Analysen möglichst eng mit allen Angehörigen des Forschungsfeldes, regt Veränderungen an, bietet Unterstützung sowie eigene Projekte an und benennt auch ihre offene Kritik schon während der laufenden Forschung.

Vor allem im Rahmen meiner Evaluation (Teil D) hatten wir uns immer tiefer in eine aktive und konfliktreiche Teilnahme hineinmanövriert. Unser gemeinsamer Ansatz zur Intervention, bei dem Prozesse auch unsererseits initiiert und gefördert werden sollten, interpretierte ich Anfang des Jahres 2007 immer mehr als einen Auftrag zur Stärkung des Empowerments der Bewohner. Dies führte zu Konflikten mit den Mitarbeitern und später auch mit der Leitung. Im Kontext der Handlungsforschung (Teil C, Kap. 2.2) versuchte ich Bewohner zu ermutigen, autonomer auch gegen Vorgaben der Betreuer zu handeln, Interessen gegenüber der Institution durchzusetzen und sich gegen überflüssige Einschränkungen zu wehren. Parallel dazu teilte ich dem Team regelmäßig meine Beobachtungen und meine Interpretationen von erlebten Situationen mit. Damit verfolgte ich das Ziel, dem Team Strukturen aufzuzeigen, die einer erfolgreichen Ambulantisierung nach meiner Einschätzung im Wege standen. Da die Leitung sich das sehr hohe Ziel gesetzt hatte, eine Ambulantisierung mit "Modellcharakter" realisieren zu wollen, fühlte ich mich unter Druck, durch frühzeitige Hinweise und Kritik die Einrichtung zu diesem Ziel hindrängen zu müssen. Das war meine Wahrnehmung im ersten Jahr unserer Arbeit, womit ich die Vorgaben der Leitung, wie sich später herausstellen sollte, ernster genommen hatte als diese selbst und unsere Zusammenarbeit mit der Einrichtung nahe an den Rand des Scheiterns gebracht hatte (s. Teil E, Kap.1).

Die Arbeit an der wissenschaftlichen Begleitung haben wir innerhalb unserer Forschungsgruppe wie folgt aufgeteilt:

Forschungsleiter Kurt Bader hatte die Aufgabe, den gesamten Prozess zu leiten, zu koordinieren und gegenüber der Einrichtung zu vertreten. Markus Lauenroth entwickelte eine neue Methode zur Individuellen Hilfeplanung. Er nahm anfangs zweimal im Monat an den Teamsitzungen teil und besuchte die Einrichtung für Einzelberatungen. Birger Rietz hat im Februar 2008 den Auftrag zur Beobachtung der Interaktionsprozesse innerhalb einer Wohngruppe der Einrichtung übernommen und besuchte diese einmal wöchentlich. Prof. Hoehne besuchte gelegentlich die Dienstbespechungen in der Einrichtung und nahm an den Beratungen der Forschungsgruppe teil. Ich übernahm schwerpunktmäßig die Evaluation und besuchte in der Regel einmal pro Woche die Wohnstätte.

In den ersten vier Monaten unserer wissenschaftlichen Begleitung habe ich hauptberuflich noch als sozialpädagogischer Anerkennungspraktikant in der ambulanten Behindertenhilfe in Lübeck gearbeitet. Dadurch waren zunächst meine Möglichkeiten, die Einrichtung zu besuchen, erheblich eingeschränkt. Erschwerend kam von Anfang an die periphere Lage der Einrichtung hinzu. Für eine Hin- und Rückfahrt zwischen Lübeck und der Wohnstätte benötigte ich rund 4,5 Stunden. Aus diesen Gründen besuchte ich anfangs nur alle zwei bis drei Wochen das Wohnheim.

Ein- bis zweimal im Monat traf sich unsere Forschungsgruppe an der Uni Lüneburg zur Diskussion und weiteren Planung unserer Arbeit. Die Vorbereitungsphase der ersten vier Monate wurde von der XXX-Vereinigung bereits mit einem kleinen Honorar vergütet.

Zur Finanzierung unserer wissenschaftlichen Begleitung hatte der Auftraggeber anfangs in Aussicht gestellt, über seinen Fundraiser die Mittel für eine tariflich bezahlte befristete Stelle plus Honorare und Sachmittel einzuwerben. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen einigten wir uns auf eine direkte Bezahlung unserer Tätigkeit durch den Auftraggeber. Ein Teil unserer Leistungen wurden mit monatlichen Pauschalen abgegolten, andere mit Einzelvergütungen. Für meine Leistungen hatten wir ebenfalls ein monatliches Pauschalhonorar vereinbart, für das keine Stunden- oder sonstige Einzelnachweise erforderlich waren. Damit konnte ich zumindest insofern eine relative "Freiheit der Wissenschaft" sicherstellen, da ich nicht jede Handlung dokumentieren oder einzeln beantragen musste. Da sich wissenschaftliches Arbeiten nach meinem Verständnis kaum in den Grenzen der kapitalistischen Zeitmessung, der Wareneinheit Arbeitsstunde, ernsthaft praktizieren lässt, verstand ich diese Regelung als einen offenen Möglichkeitsraum. Denn Gedanken können nur im freien Zeitfeld fließen und sich zu wertvollen Erkenntnissen entwickeln. In der Praxis bedeutete dies, dass ich je nach Entwicklung und Bedarf mitunter fast "rund um die Uhr" mit der wissenschaftlichen Begleitung beschäftigt war und ebenso auch mal zwei Wochen lang eine "kreative Pause" einlegen konnte. Dennoch war die Höhe des Honorars, ohne an dieser Stelle eine Zahl nennen zu wollen, gerade ausreichend, um auf einem mittelmäßigen "Studentenniveau" leben zu können.

Ein Abhängigkeitsverhältnis ergab sich aus dem Vertragsverhältnis heraus dennoch, weil die Einrichtung, in der wir forschten, auch zugleich Auftraggeber war und unsere Honorare zahlte. Hinzu kam, dass wir unseren Vertrag nur mündlich abgeschlossen hatten. Diese Bedingungen hatten für mich die Bedeutung, von einem gewissen Konsens mit dem Heimleiter abhängig zu sein. Zumindest erschien mir ein größerer Konflikt als ökonomische Bedrohung. Unser Honorarvertrag war schließlich jederzeit kündbar, über die näheren Modalitäten hatten wir keine schriftliche Vereinbarung getroffen, was unserem Vertragspartner wiederum eine gewisse Willkür hätte ermöglichen können. Trotz einiger größerer Konflikte kam es aber letztendlich doch zu keinem Vertragsbruch und auch zu keiner Drohung damit. Diese vertragliche Konstellation empfand ich dennoch als eine Dauerbelastung, weil wir stets auch aus ökonomischen Gründen einen gewissen Opportunismus beibehalten mussten, obwohl einige Entwicklungen in der Einrichtung sehr konträr zu unseren Grundsätzen der Behindertenpädagogik verliefen. Dennoch haben wir Konflikte nie gescheut, wie ich in Teil E, Kapitel 1 ausführlich darlegen werde.

-

Evaluation der Bewohnerzufriedenheit: Teil B, Kap. 4/ Teil D, Kap.2.5 u. 3.5

-

Beurteilung der Frage: Kommt der untersuchten Einrichtung im Rahmen der Ambulantisierung Modellcharakter zu? Dies besonders im Hinblick auf den Aspekt, ob es gelingt, auch Menschen mit sehr großem Hilfebedarf, herausforderndem Verhalten und/oder Autismus gemeinsam und gleichzeitig mit allen anderen Bewohnern in eine ambulante Wohn- und Betreuungsform zu überführen: Teil E, Kap. 2.1 u.2.2

-

Unsere Forschungsgruppe hat einen Beitrag zur fachlichen Absicherung der Planung und Durchführung des Ambulantisierungsprozesses zu leisten: Teil E, Kap. 2.3

-

Mit unserer wissenschaftlichen Begleitung tragen wir zu einer Verbesserung der Transparenz der Einrichtung nach außen bei: Teil E, Kap. 2.3

-

Wir versuchen einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität der Einrichtung zu leisten. Dies geschieht mit qualitativen Methoden, subjektwissenschaftlicher Ausrichtung und im Hinblick auf die Steigerung der sozialen Teilhabe der Bewohner, der Öffnung neuer Möglichkeitsräume und der Erweiterung von Selbstbestimmung sowie Entwicklungschancen: Teil E, Kap. 2.4

-

Ist es möglich, auf Grundlage meines Forschungskonzeptes (s. Teil C) und seiner Methoden eine Weiterentwicklung der Einrichtung im Sinne ambulanter Strukturen zu unterstützen? Wie ist die Gegenstandsadäquatheit dieses Forschungskonzeptes zu beurteilen? Teil E, Kap.1.4/ 2. u. 3.

Am Ende dieser Arbeit versuche ich auf dem Hintergrund meiner empirischen Untersuchung, diese Fragen abschließend und knapp zu beantworten sowie eine Resümee zu den Aufgabenstellungen zu formulieren.

Inhaltsverzeichnis

Der Gegenstandsbereich dieser Forschungsarbeit fokussiert sich auf das soziale Feld einer Wohn-einrichtung für geistig behinderte Menschen, die sich in einem Transformationsprozess von einem stationären zu einem ambulanten Status befindet und in dem wir (die Forschungsgruppe) an der Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität mitwirken und diese zugleich evaluieren. In diesem Feld bzw. in diesem Prozess sind somit die Begriffe "geistige Behinderung", "Ambulantisierung", "Qualitätsentwicklung" und "Evaluation" von zentraler Bedeutung. Diese vier Elemente zusammen konstituieren den Gegenstandsbereich meiner Forschung. Eine begriffliche Klärung dieser Grundelemente ist an dieser Stelle notwendig.

Der Begriff "geistige Behinderung" ist die gesellschaftlich konstruierte Kategorie, nach welcher die betreuten Menschen in der von mir untersuchten Einrichtung ihre pädagogische Hilfe erhalten. Er ist zugleich der zentrale Begriff, nach welchem sie gesellschaftlich ausgegrenzt, stigmatisiert und an besondere Orte der Arbeit und des Wohnens verwiesen werden. Für diese Arbeit fällt dem Begriff deswegen eine zentrale Rolle zu, weil er die normative Grundlage ist, auf welcher sich die betreffenden Menschen an jenem Ort befanden, an dem ich geforscht habe. Er konstituiert das Forschungsfeld und verweist dabei über die Grenzen der Einrichtung hinaus. "Geistige Behinderung" ist ein politischer Begriff von globaler Bedeutung und wird auf internationaler Ebene von der WHO definiert. Den Behinderungsbegriff der WHO stelle ich somit in Kapitel 1.1 voran. Von dieser globalen Ebene leite ich in Kapitel 1.2 auf die nationale Ebene über und erörtere die Bestimmungen im deutschen Sozialrecht, nach denen die betreffenden Menschen jener Kategorie zugeordnet werden, aber auch notwendige Hilfen beanspruchen können. Die Institution des Rechts verweist an dieser Stelle immer wieder auf die Definitionsmacht der Medizin. In Kapitel 1.3 erläutere ich somit die medizinische Sichtweise(n) und kehre auf dieser Grundlage in Kapitel 1.4 auf die gesellschaftliche Ebene der geistigen Behinderung zurück, in welcher dann der medizinische (biologische) Aspekt aufgehoben ist. In diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Gesellschaft versuche ich abschließend in Kapitel. 1.5 eine eigene begriffliche Lösung anzubieten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrer 1980 veröffentlichten "International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps" (ICIDH) Behinderung als soziale Folge einer körperlichen oder psychischen Schädigung definiert. Das damalige Krankheitsfolgenkonzept gliederte sich in die drei Kategorien: Schädigung, Beeinträchtigung und Behinderung.

"Schädigung: Jeder Verlust oder jede Anomalie einer psychologischen, physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion.

Beeinträchtigung: Jede (auf eine Schädigung zurückgehende) Einschränkung der Fähigkeit oder die Unfähigkeit, eine Tätigkeit so und im Rahmen dessen auszuüben, was für einen Menschen als normal gilt.

Behinderung: Eine auf eine Schädigung oder Beeinträchtigung zurückgehende Benachteiligung, die einen bestimmten Menschen teilweise oder ganz daran hindert, eine Rolle auszufüllen, die für ihn nach Alter und Geschlecht und sozio-kulturellen Faktoren normal wäre." (BMA 1983, zit.n.Cloerkes 2003, S.93)

In dieser begrifflichen Konstruktion ist die Schädigung eine rein medizinische Kategorie, während Beeinträchtigung und Behinderung durch die Bezugnahme auf gesellschaftliche Normalität zusätzlich eine soziologische Dimension erhalten. "Mit dem Bezug auf das Rollenkonzept ist außerdem die Bedeutung von Interaktions- und Kommunikationsprozessen in den Blick geraten" (Waldschmidt 2003, S.94), konstatiert Anne Waldschmidt. Die Medizin habe ihre traditionelle Definitionsmacht teilweise an die Sozialwissenschaft abgetreten. Behinderung erscheint in der ICIDH als das Ergebnis eines Verhältnisses zwischen den körperlichen bzw. psychischen Eigenschaften eines Individuums und den gesellschaftlich üblichen Rollenanforderungen.

Der WHO wurde von Verbänden der Betroffenen wegen ihres Behinderungsbegriffes in der ICIDH seinerzeit dennoch eine Defizitorientierung vorgeworfen. "Unterstellt wird, dass die Beeinträchtigung umstandslos auf die körperliche Schädigung zurückzuführen ist und auch die Behinderung als soziale Benachteiligung ursächlich aus einer Beeinträchtigung bzw. Schädigung resultiert." (ebd.) Ein umgekehrter Entwicklungsprozess, der bei einer sozialen Benachteiligung, z.B. Hospitalisierung, beginnt und zu medizinischen Folgeschädigungen führt, sei nach dem Modell der ICIDH nicht denkbar.

Die WHO hat dann in den 1990er Jahren ihr Konzept überarbeitet und 2001 die "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF) verabschiedet. Auf den negativ besetzten Begriff "Handicap" wurde darin verzichtet. Behinderung wird in der ICF als "der Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen" (DIMDI 2004, S.4) definiert.

"Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren - ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und - -strukturen),

sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivität),

sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder - strukturen oder der Aktivität erwartet wird (Konzept der Partizipation an Lebensbereichen)." (ebd.)

In der deutschen Übersetzung ist der englische Begriff "Participation" mit "Partizipation" übersetzt worden, weil das Wort "Teilhabe" im Schweizer Deutsch eine engere Bedeutung hat. In Deutschland wird der Begriff jedoch allgemein als "soziale Teilhabe" rezipiert. Die ICF unterscheidet neun Bereiche der Teilhabe: 1. Lernen und Wissensanwendung; 2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen; 3. Kommunikation; 4. Mobilität; 5. Selbstversorgung; 6. häusliches Leben; 7. soziale Beziehungen; 8. "bedeutende Lebensbereiche" und 9. soziales und staatsbürgerliches Leben. (vgl. ebd., S.20) Mit der Aufgliederung dieser weit umfassenden Lebensbereiche wird deutlich, dass die WHO in ihrer ICF ihr normatives Rollenkonzept revidiert hat und Behinderung als eine Beeinträchtigung der subjektiven Entfaltungsmöglichkeiten "in allen Lebensbereichen" versteht.

Die WHO versucht in der ICF Behinderung aus systemtheoretischer Sicht zu begreifen, "als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen personenbezogenen Faktoren einerseits und den externen Faktoren, welche die Umstände repräsentieren, unter denen Individuen leben, andererseits." (ebd., S.22) Die Autoren des ICF-Papiers bezeichnen dies als ein "bio-psycho-soziales Modell" (ebd., S.5) der Behinderung. Explizit werden also neben den Beeinträchtigungen der Körperfunktionen einschließlich der geistigen auch Umweltfaktoren benannt: "Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Leben gestalten. Diese Faktoren liegen außerhalb des Individuums und können seine Leistung als Mitglied der Gesellschaft, seine Leistungsfähigkeit zur Durchführung von Aufgaben bzw. Handlungen oder seine Körperfunktionen und -strukturen positiv oder negativ beeinflussen." (ebd., S.21f.) Hierzu zählen unter anderem die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes, die Gestaltung des Wohnumfeldes, das Verkehrswesen, Gesetze, Vorschriften, ethische Einstellungen in der Gesellschaft und Weltanschauungen.

Wenn Behinderung als eine Beeinträchtigung der menschlichen Funktionsfähigkeit verstanden wird, so folgern die ICF-Autoren, kann die materielle und soziale Umwelt je nach ihrer konkreten Beschaffenheit diese Funktionsfähigkeit fördern oder auch einschränken: "Die Gesellschaft kann die Leistung eines Menschen beeinträchtigen, weil sie entweder Barrieren schafft (z.B. unzugängliche Gebäude) oder keine Förderfaktoren bereitstellt (z.B. Unverfügbarkeit von Hilfsmitteln)". (ebd.,S.22) Auch personenbezogene Faktoren leisten danach ihren Beitrag zur Beeinträchtigung oder Förderung der menschlichen Funktionsfähigkeit. Damit meint die WHO u.a. Geschlecht, Alter, Lebensstil, Fitness, persönliche Bewältigungsmuster, Bildung und Erziehung. Behinderung ist danach ein Resultat aus dem Zusammenspiel dieser drei Komponenten. "Damit kann die Behinderung anders als im Krankheitsfolgenkonzept nicht mehr als persönliche Eigenschaft verstanden werden. Es handelt sich bei der Behinderung um ein soziales Verhältnis zwischen behindertem Menschen und Umwelt." (Welti 2006, §2 Rz 19)

Wie ich in Kapitel 1.4 weiter ausführen werde, wird auch in der systemtheoretisch fundierten ICF der Dualismus zwischen den individuellen Funktionen und dem gesellschaftlichen Umfeld nicht aufgehoben. Die körperlichen einschließlich mentalen Funktionen erscheinen auch hier als von der Person mitgebracht und treten dann im zweiten Schritt ins Verhältnis zur Gesellschaft, wobei folglich als dritter Schritt eine Behinderung durch das ungünstige Zusammenwirken zwischen Individuum und Gesellschaft entstehen kann. Die individuellen körperlichen oder geistigen Funktionseinschränkungen selber werden aber in ihrer gesellschaftlichen Vermitteltheit nicht begriffen.

Der Gesetzgeber des deutschen Sozialrechts hat die inhaltliche Neubestimmung des Behinderungsbegriffes der WHO ansatzweise übernommen. Das Sozialgesetzbuch Neun (SGB IX) trägt den Titel "Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen". Damit wurde zumindest das Teilhabekonzept der ICF normativ verankert. Der Begriff Behinderung wird in § 2 Abs.1 SGB IX sowie in § 53 Abs.1 SGB XII folgendermaßen definiert:

"Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist."

In der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungshilfe-Verordnung) werden in den §§ 1-3 die Kategorien körperlich wesentlich behinderte Menschen, geistig wesentlich behinderte Menschen und seelisch wesentlich behinderte Menschen näher bestimmt. Geistig wesentlich behinderte Menschen sind nach § 2 EinglHVO Personen, "die infolge einer Schwäche ihrer geistigen Kräfte in erheblichem Umfang in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt sind".

Schon im ersten Satz des § 2 SGB IX fällt auf, dass entgegen der Überschrift des Paragraphen nicht der Begriff der "Behinderung" definiert wird, sondern der behinderte Mensch: "Menschen sind behindert, wenn..." Sie sind es, wenn im Resultat eines unbestimmten Prozesses, welcher nur die Behinderung sein kann, der aber durch eine bekannte Ursache initiiert wird, "ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist". Eine nähere Bestimmung des Prozesses der Behinderung, wie und durch wen oder was, außer dem behinderten Menschen selber, seine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt wird, spart der Gesetzestext aus. Das Teilhabekriterium in der ICF holt der Gesetzgeber damit zwar ein, er fällt aber genau hinter das zurück, was in der ICF im Gegensatz zur ICIDH als Paradigmenwechsel wesentlich ist, nämlich die Überwindung des kausalen Krankheitsfolgenmodells zugunsten des systemtheoretischen bio-psycho-sozialen Modells der Behinderung. Im § 2 Abs.1 SGB IX hält der Gesetzgeber nämlich am tradierten Krankheitsfolgenmodell fest: behindert sind geistig behinderte Menschen, wenn als Ursache ihre geistigen Fähigkeiten wahrscheinlich länger als sechs Monate vom alterstypischen Zustand abweichen und sie nur aus diesem Grunde in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt sind. Der Grund der Beeinträchtigung liegt also im Individuum selber. Diese monokausale Konstruktion wird dann in der EinglHVO durch die Verknüpfung "infolge" noch verstärkt: Die geistigen Schwächen einer Person erscheinen als einzige Ursache für die sozialen Einschränkungen.

"Der teilweise soziologische Charakter des rechtlichen Behinderungsbegriffs ist freilich nicht viel mehr als eine rhetorische Übung" (Felkendorff 2003, S.32), bemerkt Kai Felkendorff. Durch das Merkmal der gesellschaftlichen Teilhabebeeintächtigung wird dem Gesetzestext nach zwar soziologische Kompetenz bei der Feststellung einer Behinderung eingefordert, in der Praxis aber erfolgt die rechtliche Anerkennung des Behindertenstatus rein aus dem medizinischen Blick. Eine Behinderung wird gem. § 69 Abs.1 SGB IX auf Antrag von den "für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden" durch eine Zuordnung zu einem "Grad der Behinderung" (GdB) festgestellt. Diese Grade sollen dem Gesetz zufolge das ausgleichswürdige Problem einer sozialen Benachteiligung quantifizieren: "Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt." (§ 69 Abs.1 Satz 4 SGB IX) Dieser dem Gegenstand nach (soziale Teilhabe) an die Disziplinen der Soziologie oder auch Sozialpädagogik gerichtete gesetzliche Auftrag hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) als oberste Exekutivbehörde kurioserweise einzig und allein dem Berufsstand der Ärzte zugewiesen. Diese müssen sich zwar im Bereich der Sozialmedizin qualifiziert haben, um als Gutachter in den Versorgungsämtern tätig werden zu dürfen, ihre Begutachtungen über die Grade der Behinderungen sollen aber aus "rein ärztlichen Beurteilungen" (BMAS 2008, S.3) erfolgen, wie es in den 2008 vom BMAS neu veröffentlichten "Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit" (AHP) heißt.

In diesen Anhaltspunkten werden keineswegs, wie es das Gesetz vermuten lässt, Kriterien zur Beurteilung der sozialen Teilhabe genannt, sondern rein körperliche und geistige Funktionseigenschaften des Antragstellers zur Messung vorgeschrieben. Für den Bereich der geistigen Behinderung ist beispielsweise die Kategorie "Hirnschäden mit kognitiven Leistungsstörungen (z.B. Aphasie, Apraxie, Agnosie)" (ebd., S.42) ein typisches Untersuchungsfeld. Untersucht wird der gegenwärtige Ist-Zustand des Schweregrades der individuellen Schädigung bzw. Beeinträchtigung, nicht aber der Grad der sozialen Teilhabe. So sieht die AHP bei den "Hirnschäden mit kognitiven Leistungsstörungen" einen GdB zwischen 30 und 40 vor, wenn der Arzt einen leichten Grad feststellt. Ein "mittelgradig (er)" Hirnschaden, "z.B. Aphasie mit deutlicher bis sehr ausgeprägter Kommunikationsstörung" (a.a.O.) wird mit einem GdB zwischen 50 und 80 bewertet. Und ein Patient mit einem schweren Hirnschaden, "z.B. globale Aphasie" erhält einen GdB zwischen 90 und 100.

Im "Handkommentar zum Sozialgesetzbuch IX" kritisiert Felix Welti: "Die AHP scheinen in ihrer Konzeption mit dem Behinderungsbegriff in § 2 Abs.1 und in der ICF nur schwer vereinbar, weil sie die Interaktion zwischen behinderten Menschen und Kontextfaktoren nicht hinreichend berück- sichtigen." (Welti 2006, § 2 Rz 42) Als problematisch wertet Welti, dass die durch das BMAS "sanktionierte und geförderte Verwaltungspraxis mit dem Wortlaut von § 2 Abs.1 und § 69 Abs.1 Satz 3 nicht übereinstimmen." (a.a.O.) Dort werde gefordert, mit dem GdB die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe festzustellen. So habe das Sozialgericht Düsseldorf im Februar 2002 "die Rechtsverbindlichkeit der AHP abgelehnt" (Rz 41 unter Verweis auf Az. S 31 SB 282/01). In dem Urteil wird festgestellt, dass es den AHP "an demokratischer Legitimation, Transparenz und wissenschaftlicher Grundlage fehle." (a.a.O.) Obwohl das Bundessozialgericht bereits 1993 (Urteil vom 23.6.1993, 9/9a RVS 1/91) und das Bundesverfassungsgericht 1995 (Beschluss vom 6.3.1995, 1 BvR 60/95) die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die AHP angemahnt haben, hat der Gesetzgeber erst Ende 2007 eine Ermächtigungsgrundlage für eine vom BMAS zu erlassende Rechtsverordnung geschaffen.

Eine deutliche Diskrepanz zu dem Behinderungsbegriff der ICF zeigt sich auch im Grundgesetz (GG). In Art. 3 AbS.3 heißt es: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." Dieser Ansatz fällt sogar noch hinter das Teilhabekonzept zurück, das in § 2 SGB IX kodifiziert worden ist. Denn die Behinderung wird im GG als das private Eigentum oder die ganz persönliche Eigenschaft einer Person gefasst. Wegen dieses Besitzes oder dieser Eigenschaft darf keine sekundäre Benachteiligung seitens der Gesellschaft erfolgen. "Nur an die Behinderung anknüpfende Benachteiligungen sind nach der Neureglung (des Art.3 GG/d.Verf.) verboten", argumentierte das Bundesverfassungsgericht 1997 (BverfG v. 8.10.1997 - 1 BvR 9/97). Der Begriff der Behinderung findet auch in dem Urteil der obersten Verfassungsrichter eine verdinglichte Wendung:

"Doch bezeichnet Behinderung nicht nur ein bloßes Anderssein, das sich für den Betroffenen häufig erst im Zusammenwirken mit entsprechenden Einstellungen und Vorurteilen im gesellschaftlichen Umfeld nachteilig auswirkt, bei einer Veränderung dieser Einstellungen die Nachteilswirkung aber auch wieder verlieren kann. Behinderung ist vielmehr eine Eigenschaft, die die Lebensführung für den Betroffenen im Verhältnis zum Nichtbehinderten unabhängig von einem solchen Auffassungswandel grundsätzlich schwieriger macht." (a.a.O.)

Behinderung an sich kann demnach ohne Benachteiligung existieren und damit ohne das Mitwirken der Gesellschaft. Wie ich in Kapitel 1.4.2 näher ausführen werde, fehlt den Verfassungsrichtern eine Kenntnis über den Begriff der strukturellen Gewalt. Nach Johan Galtung liegt Gewalt dann vor, "wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung". (Galtung 1975, S.92) Dies bedarf somit nicht erst einer aktiven und willkürlichen Diskriminierung, sondern es reicht, wenn Menschen in ihrer ganz besonderen Art und Weise zu denken und zu handeln nicht die notwendigen und gesellschaftlich möglichen Mittel und Hilfen erhalten, die sie zu ihrer individuellen Art der Entwicklung benötigen. Behinderung ist danach keineswegs eine "Eigenschaft" des Individuums, sondern ein strukturell oder gar offen gewaltförmiges Verhalten der Gesellschaft gegenüber dem betreffenden Menschen, worauf in der Folge das Individuum besondere Kompensationsmuster entwickelt, die üblicherweise als abweichendes Verhalten gedeutet und zum Anlass für weitere Ausgrenzungen genommen werden.

Für den klinischen Anwendungsbereich der Psychologie und Medizin hat die WHO neben der ICF noch ein begrifflich einfacheres und leichter zu handhabendes Klassifikationssystem herausgebracht: Die "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (ICD-10, zit. n. DIMDI 2006). Die Zahl 10 steht für die zehnte Überarbeitung des Katalogs. Während die ICF eher als theoretischer Überbau fungiert und besonders in den sozialwissenschaftlich orientierten Disziplinen rezipiert wird, müssen die Kassenärzte ihre Abrechnungen nach den Verschlüsselungen der ICD-10 vornehmen. Diese Krankheits- und Störungscodes bilden eine internationale Sprache. Patienten, die sich mit der Diagnose F 71 an irgendeinen Arzt in der Welt wenden, dürfen davon ausgehen, dass dieser die "mittelgradige Intelligenzminderung (...) inkl.: mittelgradige geistige Behinderung" (DIMDI 2006) entschlüsseln kann. Gemeint ist der IQ-Bereich von 39-49. F70 bedeutet "leichte Intelligenzminderung...inkl. "Debilität", F73: "Schwerste Intelligenzminderung. IQ unter 20 (bei Erwachsenen Intelligenzalter unter 3 Jahren). Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt." (a.a.O.) Die in der ICF berücksichtigte Interdependenz mit sozialen Systemen spielt hier keine Rolle, sondern nur die "soziale Anpassung" des Patienten an die soziale Umwelt.

Die Begriffe "geistige Behinderung", "Intelligenzminderung" und "mentale Retardation" gehen ineinander über. Zwischen Behinderung im Sinne der sozialen Teilhabe und geistig-biologischer Funktionsstörung wird nicht unterschieden. Vielmehr ist die geistige Behinderung eine Eigenschaft der Person, die "anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt" wird (DIMDI 2006, F70-F79). Dabei interessiert stets nur der momentane Zustand. "Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen." (a.a.O.) An größere Entwicklungschancen glaubt die WHO kaum: "Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern." (a.a.O.)

Diese "defizitorientierte Sichtweise", die die "Abweichung vom sogenannten Normalen" (Sarimski 2008, S.92) misst, wird in der psychologischen Diagnostik seit einigen Jahren kritisiert. Alternativ dazu sind bereits "strukturorientierte diagnostische Verfahren" (a.a.O.) entwickelt worden, die nicht einen "Vergleich der individuellen Leistung mit den Leistungen einer Referenzgruppe" anstreben, sondern "das individuell erreichte Niveau bei der Aneignung einer bestimmten Kompetenz zu bestimmen" versuchen. (a.a.O.) Solche Verfahren gehen laut Sarimski über die bloße Statusdiagnostik hinaus und zielen auf die Bestimmung der "Zone der nächsten Entwicklung"[3].Der klientenzentrierte Diagnoseansatz, nach dem die Behinderung isoliert in der einzelnen Person gesucht wird, steht seit den 1990er in Konkurrenz zu interaktionsorientierten Ansätzen. "Seit etwa 20 Jahren wird die entwicklungspsychologische internationale Literatur von einem bio-psychosozialen Entwicklungsmodell geprägt, in dem Entwicklungsprozesse verstanden werden als Ergebnis von dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Eigeninitiativen, Reifungs- und Aneignungsprozessen des Kindes und der Qualität der sozialen Angebote, die es in seiner Lernumwelt erhält." (Sarimski 2008, S.93)

Auch in der Medizin häufen sich die Zweifel über das rein biologische Betrachtungsmodell geistiger Behinderung. So konstatiert der Psychiater Manfred Koniarczyk "geistige Behinderung ist keine Krankheit, ihre Ursachen, ihre Schwere und ihr Erscheinungsbild sind vielfältig." (Koniarczyk 2006, S.40) Nach seiner Statistik sind bei 25 bis 30 Prozent aller Klienten die Ursachen unbekannt. Der Kinderneurologe Dieter Karch bezifferte die Fälle geistiger Behinderung mit unbekannter Ursache sogar mit 49,3 Prozent. (Karch 2002, S.5) Das biologisch-kausale Modell der Ätiologie und Pathogenese verliert an Überzeugungskraft "Vielfach wirken genetische Faktoren mit exogenen Einflüssen zusammen und führen in einem komplexen 'multifaktoriellen' Geschehen zu Entwicklungsstörungen." (Neuhäuser 2008, S.81)

Der Pädiater Gerhard Neuhäuser weist auf äquifinale und multifinale Strukturen hin: "Eine ausgeprägte Strukturveränderung des Gehirns kann ohne Folgen für die Funktion bleiben, zum Beispiel werden große porenzephale Zysten, nach umschriebener Durchblutungsstörung vor der Geburt entstandene, mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, oft weitgehend oder vollständig kompensiert. Andererseits sind bei manchen Menschen mit schweren geistigen Behinderungen trotz Anwendung aller heute verfügbaren diagnostischen Methoden keine fassbaren Befunde nachzuweisen", räumt Neuhäuser ein, nicht ohne Hoffnung auf Verbesserung der naturwissenschaftlichen Diagnostik: "...wohl weil die Veränderungen im ultrastrukturellen bzw. molekularen Bereich zu suchen sind, die unseren Methoden der Visualisierung (noch) nicht zugänglich sind." (Neuhäuser 2008, S.79) Überwiegend sucht die Medizin nach neuronalen, chromosomalen und genetischen Aberrationen. So weist Neuhäuser darauf hin, dass beim Fragilen-X-Syndrom ein Fehlen des FMR1-Gens verantwortlich sei, das bei der Entstehung von Synapsen und der synaptischen Signalübertragung eine große Rolle spiele. Bei der Trisomie 21, die schon 1959 aufgeklärt werden konnte, sei aber noch immer weitgehend unklar, "wie die gestörten Gene ihre Wirkung entfalten". (Neuhäuser 2008, S.80)

Wie ich in Kapitel 1.1 ausgeführt habe, betrachtet die WHO in ihrer ICF das Problem der Behinderung als Verhältnis zwischen dem behinderten Individuum und seiner Umwelt. Die Behinderung ist keineswegs das Defizit einer Person, sondern das nachteilige Zusammentreffen zwischen einem Menschen, dessen "mentale Funktionen" nicht denen eines "gesunden Menschen" entsprechen, und den Bedingungen seiner natürlichen und sozialen Umwelt einschließlich seiner persönlichen (psychischen) Problembewältigungsressourcen. Weiterhin bleibt nach diesem Ansatz der Dualismus von Mensch und Umwelt bzw. Natur und Gesellschaft bestehen. Wenn auch die Behinderung als Ganzes nun nicht mehr dem Individuum zugeschrieben wird, so gelten aber die mentalen Funktionen weiterhin als Eigenschaften der Person. Die Trennung zwischen Individuum und Gesellschaft ist durch die Vergesellschaftung der Behinderung nur einen Schritt zurück verlegt worden. Im Gegenzug sind die "mentalen Funktionen" privatisiert worden. Auf Grundlage der Marx'schen Theorie der Gesellschaft erscheint dieser Dualismus zweifelhaft.

"Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis - einerseits als natürliches, andererseits als gesellschaftliches Verhältnis -, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird." (Marx 1981a, S.44)

Der Zeugungsakt, die Schwangerschaft und die Erziehung des Kindes sind gesellschaftliche Arbeit. Sie finden immer intersubjektiv innerhalb einer gesellschaftlichen Formation statt. Da der Mensch zugleich auch ein natürliches Wesen ist, ist seine Natur eine gesellschaftliche oder gesellschaftlich geschaffene Natur. Eine begriffliche Trennung beider Sphären, wie sie in der ICF, dem deutschen Recht und in der Medizin vorgenommen wird, bleibt hinter dieser Erkenntnis zurück. Die Frage, die sich vielmehr stellt, ist die: Wie und warum werden "mentale Funktionen" bei bestimmten Menschen im Prozess ihrer gesellschaftlichen Produktion gegenüber anderen Menschen, die als gesund gelten, beeinträchtigt?

Die Kulturhistorische Schule, die in der Sowjetunion vor allem in den 1920er und 1930er Jahren entwickelt worden ist, hat sich aus heutiger Sicht vor allem dadurch verdient gemacht, dass sie die klientenzentrierte psychologische und medizinische Sichtweise von Behinderung überwinden konnte, indem sie die Entwicklungsprozesse des Gehirns im Verhältnis zum Feld der sozialen Interaktion des Individuums untersuchte. Sie stellt den bis heute grundlegenden Versuch dar, das interaktive Wechselverhältnis zwischen biologischer und sozialer Ebene der Behinderung zu verstehen. In Westdeutschland ist die Kulturhistorische Schule erst seit den 1970er Jahren populär geworden, vor allem durch Wolfgang Jantzen und Georg Feuser, und hat bis heute einen relevanten Stellenwert im Studienfach der Behindertenpädagogik.

Der sowjetische Neuropsychologe und Mitbegründer der Kulturhistorischen Schule, Alexander Lurija, ist in seinen Forschungen zu dem Ergebnis gekommen, dass die "höheren psychischen Funktionen" (alle bewussten Tätigkeiten wie Wahrnehmen, Denken, Erinnern u.a.) sich nicht in einzelnen kortikalen Zonen lokalisieren lassen, sondern sich "vielmehr in Systemen gemeinsam arbeitender Bereiche organisieren". (Lurija 1998, S.26) Diese gemeinsam arbeitenden Bereiche des Gehirns werden nach Lurija durch äußere Hilfsmittel miteinander verknüpft, durch Werkzeuge, Symbole, Sprache. Die funktionellen Verbindungen kortikaler Zonen und damit die Organisation des Gehirns ist somit zwar ein natürlicher Prozess, indem die Neuronen bestimmte biologische Verbindungen herstellen, er ist aber wesentlich auch ein sozialer Prozess, indem die Richtung der Verknüpfungen durch gesellschaftliche Teilhabe, durch Interaktion und Kooperation, bestimmt wird. "Ändert sich die äußere Lebenssituation (z.B. durch den Erwerb der Lesefähigkeit oder der Schrift), werden Denkprozesse qualitativ und sehr schnell verändert." (Weber, Eric 2004, S.47) Die "Entwicklungslinien höherer psychischer Funktionen" verlaufen nach Lev Vygotskij von außen nach innen.

"Jede höhere psychische Funktion erscheint im Prozess der kindlichen Entwicklung zwei Mal; einmal als Funktion des kollektiven Verhaltens, der Organisation der Zusammenarbeit des Kindes mit seiner sozialen Umwelt und dann als individuelle Funktion des Verhaltens, als inneres Vermögen der Tätigkeit psychischer Prozesse im engen und genauen Sinne des Wortes." (Vygotskij 2001a, S.119 f.)

So führt Vygotskij die Entwicklung des individuellen Denkens auf die äußere soziale Tätigkeit des Streitens zurück. Das Denken ist dann die "Übertragung einer Streitsituation ins Innere, ist eine Beratung mit sich selbst." (Vygotskij 2003, S.329) Ebenso ist "jeder Willensprozess in seinem Ursprung ein sozialer, ein kollektiver, ein interpsychischer Prozess", schreibt Vygotskij: "Zuerst ist es so, dass einer befiehlt, der andere ausführt. Später gibt der Mensch sich selbst einen Befehl und führt ihn selbst aus." (a.a.O.) Vygotskijs Konzept zur Diagnostik der geistigen Entwicklung ist dementsprechend nicht auf bereits erreichte Kompetenzen begrenzt, sondern vor allem auf das Zukünftige und Mögliche gerichtet. Dies ist "die Zone der nächsten Entwicklung" (Vygotskij 1987, S.80), jene Fähigkeiten, die noch nicht ausgereift sind, sich aber im Reifungsprozess befinden:

"Was das Kind heute in Zusammenarbeit und unter Anleitung vollbringt, wird es morgen selbständig ausführen können. Und das bedeutet: Indem wir die Möglichkeiten eines Kindes in der Zusammenarbeit ermitteln, bestimmen wir das Gebiet der reifenden geistigen Funktionen, die im allernächsten Entwicklungsstadium sicherlich Früchte tragen und folglich zum realen geistigen Entwicklungsniveau des Kindes werden." (ebd., S.83)

Entsprechend gilt die geistige Entwicklung des Menschen in der Kulturhistorischen Schule vor allem als eine soziale Entwicklung. Lurija hat bei seinen Zwillingsforschungen festgestellt, dass mit zunehmender Entwicklung die biologischen Faktoren an Einfluss verlieren, während die sozialen Faktoren an Bedeutung gewinnen. (Lurija 1993, S.95) Dennoch konstatiert Vygotskij eine biologische Basis der Behinderung. Er spricht von "primären Besonderheiten, die den Kern der geistigen Behinderung bilden" (Vygotskij 2001a, S.124) und bezeichnet diese als Symptome, "die unmittelbar aus der biologischen Unzulänglichkeit des Kindes resultieren und die seiner Rückständigkeit zu Grunde liegen." (a.a.O.)

Diese elementaren "Unzulänglichkeiten", die Vygotskij dem biologischen Bereich zuordnet, sind nach seiner Auffassung für die Pädagogik kaum zugänglich. Sie sind auch nicht die letztendlich entscheidenden Faktoren für die Genese einer geistigen Behinderung. Denn alle Funktionen des Intellekts seien niemals gleichermaßen beeinträchtigt. "Die relative Unabhängigkeit der Funktionen unter den Bedingungen ihrer Einheit führt dazu, dass die Entwicklung einer Funktion von der anderen kompensiert wird und sich auf die andere auswirkt." (Vygotskij 2001a, S.122) Die Organisation des Gehirns ist nach Auffassung der Kulturhistorischen Schule dynamisch. "Unzulänglichkeiten" in einem Bereich können durch Stärken in anderen Bereichen und entsprechende funktionelle Neuverknüpfungen ausgeglichen werden. Die "dynamische Lokalisation bedeutet in dieser Auffassung, dass die sozial bedingte (extrazerebrale) Organisation der höheren psychischen Prozesse über kulturelles Lernen deren Realisierung im Gehirn selbst (intrazerebral) determiniert." (Jantzen, 2003, S.3)

Die Aufgabe der Pädagogik ist es nach Vygotskij, auch bei Menschen mit bestimmten intellektuellen Beeinträchtigungen die Entwicklung der höheren psychischen Funktionen zu fördern, denn diese sind sozialer Natur. Die Komplikationen, die einer biologischen Unzugänglichkeit in zweiter, dritter oder höherer Stufe folgen, lassen sich durch pädagogische Förderung beeinflussen. Und nur von den höheren Funktionen ausgehend lassen sich indirekt auch die elementaren Unzulänglichkeiten überwinden. Beispielsweise werde in der Montessori-Pädagogik die Leistung des Geruchssinns als primäre biologische Funktion durch das Training der höheren Funktionen von Aufmerksamkeit und Analyse gesteigert. Durch die "Auflösung der sekundären Komplikationen" verändere sich "das gesamte klinische Bild der geistigen Behinderung in einem solchen Ausmaß, dass die moderne Klinik es zurückweisen würde, hier von geistiger Behinderung zu sprechen, falls der Prozess der erzieherischen Arbeit bis zu seinem logischen Ende durchgeführt würde." (Vygotskij 2001a, S.127)

Vygotskij versteht geistige Behinderung stets als eine soziale Behinderung: "Die Unterentwicklung der höheren Funktionen hängt von der kulturellen Unterentwicklung des geistig behinderten Kindes ab, von der Tatsache, dass es aus seiner kulturellen Umgebung, aus dem Stoffwechsel mit der Umwelt herausfällt. Wegen seiner Mängel bekam es nicht hinreichend den Einfluss der Umwelt zu spüren." (ebd., S.126) Das Theorem der (sozio-kulturellen) Isolation als Ursprung der geistigen Behinderung hat Jantzen mit dem Theorem der (strukturellen) Gewalt verbunden und weiterentwickelt.

Vygotskijs Ausführungen lassen sich als ein dreistufiges Modell der geistigen Behinderung zusammenfassen. Er geht zunächst von einem biologischen Defekt aus, der pädagogisch am wenigsten zu beeinflussen ist. Die höheren psychischen Funktionen, also die intellektuellen Fähigkeiten, sind durch die Kooperation in der Gemeinschaft beeinflussbar. Sie können zu kompensatorischen Funk-tionen gegenüber dem primären Defekt führen. Geschieht dies aber nicht oder nicht ausreichend, "so kommt es unter Bedingungen sozialer Isolation zu tertiären Neubildungen pathologischer Art." (Jantzen 2001a, S.235)

Den Begriff der Isolation definiert Jantzen als eine "auf die Tätigkeit des Subjekts einwirkende Größe", die "auf Wahrnehmungsebene als sensorische Deprivation, Überstimulierung oder widersprüchliche Information" zu verstehen ist. (Jantzen 1992, S.283) Die Folge ist eine Wahrnehmungstäuschung. Diese Wahrnehmungstäuschung entsteht aber nicht nur im engeren Sinne einer Isolation, wie der eines Gefängnisaufenthaltes, sondern allgemeiner, durch eine Isolation des Individuums vom kulturgeschichtlichen Erbe der Gesellschaft - wenn ihm Bindung und Dialog, der Zugang zur Sprache, Bildung und den alltagspraktischen Techniken vorenthalten werden. Als Folge dieser Isolation entwickelt der betroffene Mensch tertiäre Neubildungen, also pathologische Verhaltensmuster wie rhythmische Bewegungen oder Bewegungsstürme. Dies sind dann die typischen Auffälligkeiten, die in den stationären Wohneinrichtungen häufig zu Tage treten. Sie sind aber keineswegs eine direkte Folge eines biologischen Defekts, keine naturhaften Erscheinungen, sondern gesellschaftlich geschaffene Behinderungssymptome.

Der Defekt auf biologischer Ebene verändert nach Jantzen die Beziehungen des Individuums zu den Menschen und zur Welt radikal. Es ist dann die Aufgabe der sozialen Umgebung, individuell passende Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe anzubieten, geschieht das nicht, entsteht eine Situation der Isolation.

Die biologische Ebene einer Behinderung versteht Jantzen also keineswegs als eine "Basiserklärung". Vielmehr versucht Jantzen auch den biologischen Bereich, der an einer geistigen Behinderung beteiligt ist, durch soziale Feldeinwirkungen zu erklären. Er beruft sich dabei u.a. auf die Neurowissenschaftler Trevarthen und Aitken. Diese gehen davon aus, dass bei der Entwicklung von Stammhirnfunktionen beim Embryo zwischen der fünften und achten Woche ein "intrinsisches Motiv-System (IMF)" entsteht, welches sich später mit einem emotionalen Ausdruckssystem (EMS) der Mund- und Gesichtsmotorik verbindet. (Jantzen 2002, S.4) Das IMF enthält bereits eine Differenzierung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Es zielt auf den intersubjektiven emotionalen Austausch. "Das Bedürfnis nach intersubjektiver Übermittlung von Gefühlen wie Freude, Neugier, Angst wird vielmehr als der primäre, soziale Entwicklungsorganisator des Gehirnwachstums wie des damit zusammenhängenden kognitiven Lernzuwachses angesehen - und zwar nicht erst postnatal durch äußere Stimulierung angeregt, sondern 'innate', im Zusammenhang mit vokalen und propriozeptiven Stimuli der Mutter", ergänzt Ulrike Lüdtke (2006, S.6).

Diese embryonalen Prozesse wirken sich laut Jantzen auf die Entwicklung der höheren Hirnsysteme aus und "realisieren die Raum-Zeit-Koordination der psychischen Prozesse innerhalb des Körperselbst nach Maßgabe und Integration der räumlich-zeitlichen Organisation des Körpers" (Jantzen 2002, S.4). Sie beeinflussen somit weitere zerebrale Entwicklungen oder auch Fehlentwicklungen in der pränatalen Phase. Diese sind nicht länger rein biologische Entwicklungen, sondern sozial-interaktive Entwicklungen. Das entstehende Gehirn im Embryo ist nach diesem Modell von Anfang an bereits ein soziales Organ, welches durch eine Störung der Interaktion zwischen Mutter und Embryo geschädigt werden kann.

"Geistige Behinderung ist für uns immer das Resultat vielfältiger Transaktionen innerhalb derer sich das 'behindert werden' (Isolation, strukturelle ebenso wie direkte Gewalt) in einem spezifischen natürlichen und sozialen Kontext zunehmend als 'behindert sein' auskristallisiert." (Jantzen 2001b,S.2)

Isolation und Gewalt stehen in einem Wechselverhältnis. Misslingender Austausch mit der sozialen Umwelt, der primären Bezugsperson, postnatal und pränatal, führen zur emotionalen Unterversorgung und zu einem Vorenthalten von Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne der strukturellen Gewalt. Andererseits begünstigen Bedingungen der Isolation das Einwirken von Gewalt und erhöhen die Verwundbarkeit durch Gewalt.

Jantzen konstatiert in Anlehnung an verschiedene Verhaltensstudien große Übereinstimmungen in den pathologischen Verhaltensmustern von traumatisierten Opfern schwerer Gewalt und geistig behinderten Menschen. (Vgl. Jantzen 2001c, S.4 ff.) Schon bei Neugeborenen träten posttraumatische Stress Syndrome auf, die auf eine Gemeinsamkeit mit Gewaltopfern hindeuten. Diese Stresserfahrungen führt Jantzen auf "misslingendes oder fehlendes 'attachement', verstanden als gestörter feldabhängiger Austausch, als misslingender Dialog" zurück und verweist auf die mangelnde Vermittlung der Übergänge zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen durch die beteiligte Bezugsperson. Erfahrungen dieser Art führen laut Jantzen zu einer "Überaktivierung des Frontalbereichs der rechten Großhirn-Hemisphäre" (Jantzen 2002, S.5). Daraus folgten Umbildungen im Gehirn sowie Schädigungen des Hippocampus, der Basalganglien und möglicherweise des Kleinhirns sowie des Gyrus cinguli. Die Folgen seien Störungen des biografischen Gedächtnisses und der raum-zeitlichen Koordination. Störungen im Hippocampus und im Kleinhirn lägen gemeinsam bei Syndromen vor, die sonst höchst unterschiedlich seien, z.B. beim Down-Syndrom, Fragilen-X-Syndrom und Rett-Syndrom. Jantzen bezweifelt, dass diese auffälligen Gemeinsamkeiten rein biologisch zu erklären seien und sieht als mögliche Ursache "Stress in der Pränatalperiode". (Jantzen 2001c, S.6)

Auch nach der Geburt ist nach Jantzen das Gehirn auf ein dialogisches Handlungs- und Kommunikationsmodell ausgerichtet. Das "dialogische Prinzip" (Buber 1997) wird aber verletzt durch die feindliche Einstellung der sozialen Umwelt. "Bewusste und unbewusste Tötungswünsche sind erste emotionale Reaktionen des sozial vermittelten Schreckens" (Jantzen 2002, S.3). Behinderte Kinder werden zur Belastung für die Eltern, Nachbarn und Verwandte distanzieren sich von den Familien (ebd., S.11). "Transaktionen zwischen geistig behinderten Kindern und ihren Bezugs- personen sind im Vergleich zu nicht behinderten Kindern weit häufiger gestört." (ebd., S.10) Jantzen sieht dies als strukturelle Gewalt, die zugleich zur Ausgrenzung und Isolation führt und umgekehrt. Das gestörte Verhältnis zwischen Erziehungspersonen und Kind begünstige eine gewaltförmige Erziehung, bei der höhere Risiken für Vernachlässigungen, Missbrauch und Misshandlungen aufträten. Aber auch unterhalb der Schwelle zur offenen Gewalt sei die Erziehung durch "intrusive Verkehrsformen" (a.a.O.) geprägt. Die Sprache werde simplifiziert, das Verhalten der Kinder häufiger kontrolliert und korrigiert. In ihrem Tempo der Kommunikation stellten sich die Eltern aber nicht auf die Erfordernisse des Kindes ein. Sie "stellen die zweite Frage, bevor das Kind die erste beantwortet hat". (Jantzen 2001c, S.12) Das menschliche Bedürfnis nach Dialog und Kooperation wird negiert, die geistige Entwicklung behindert und emotionale Störungen begünstigt. "'Stupide' zu sein bedeutet, mit Gram vertäubt zu sein." (Jantzen 2001c, S.2) Geistig behinderte Menschen sind in einem höheren Maße verwundbar und zugleich der Gefahr einer größeren Gewalteinwirkung ausgeliefert.

Geistige Behinderung ist bei Jantzen eine gesellschaftliche Institution. "Institutionen selbst sind sozialwissenschaftlich als hinter unserem Rücken entstehende, gesellschaftliche Regelsysteme der Zuweisung von Individuen an soziale Orte und in soziale Felder zu begreifen." (Jantzen 2005, S.155) Diese Institution und diese sozialen Felder konstruieren durch ihre diagnostischen und therapeutischen Zugangsweisen "selbsterfüllende Vorhersagen" und damit geistige Behinderung. (Vgl. Jantzen 2002, S.5) "Gewalt ist der verborgene Kern von geistiger Behinderung" (ebd. S.1)

Nach dem bisher erfolgten heuristischen Aufbau des Begriffs der geistigen Behinderung in Anlehnung an die Kulturhistorische Schule und Jantzen ist nach meiner Schlussfolgerung der Begriff nur auf soziale Felder anwendbar. Es gibt soziale Felder der geistigen Behinderung. Denn geistige Behinderung entsteht immer nur relational im Zusammenwirken zweier oder mehrerer Individuen, sowie der Mensch ohnehin nur innerhalb gesellschaftlicher Verhältnis entstehen und sich entwickeln kann. Soziale Felder der geistigen Behinderung können Eltern-Kind-Konstellationen sein, in denen prozesshaft geistige Einschränkungen und soziale Teilhabebeeinträchtigungen produziert werden. Zu den sozialen Feldern der geistigen Behinderung gehören ebenso Nachbarschaftsbeziehungen, Schulen, der Arbeitsmarkt, das soziale Hilfesystem und die gesellschaftliche Gesamtheit mit ihren kontrollierenden, bewertenden und sanktionierenden Instanzen überhaupt. In diesen Feldern konstituieren und reproduzieren sich Isolation, Gewalt, Stigmatisierung und selbsterfüllende Vorhersagen, so dass mögliche Prozesse der geistigen Entwicklung behindert werden.

Die Herstellung geistiger Behinderung erfolgt in diesen sozialen Feldern stets über eine regelgeleitete Zuordnung von Menschen aufgrund äußerlich wahrnehmbarer Verhaltensweisen und Körpermerkmalen in Kategorien sozialer Statusgruppen. So werden Menschen aufgrund besonderer Leistungen in die Statusgruppe der Hochbegabten eingeordnet, andere als Faulenzer tituliert, wenn sie normativ erwünschte Leistungen nicht erbringen, obwohl ihnen die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten dafür unterstellt werden. Andere Menschen gelten als Fremde oder als Krüppel aufgrund ihrer Hautfarbe oder fehlender Gliedmaße, als "Idioten" oder "Debile", wenn sie intellektuell nicht in der Lage sind, kleinere Einkäufe zu erledigen oder als einfach eingestufte Rechenaufgaben zu lösen. Gesellschaftliche Normen, an denen geistige Kompetenzen gemessen werden, entstehen im herrschaftsförmigen Prozess gesellschaftlicher Entwicklung. Soziale Gruppen, die aufgrund ihrer Machtmittel in der Lage sind, Normen zu definieren und wirksam durchzusetzen, bestimmen die Zone der Normalität und die Grenzen, hinter denen Behinderung und Ausschluss beginnen. Das gilt für die IQ-Werte ebenso wie für die Zensuren und Leistungsanforderungen in der Schule oder die Zuordnung in eine Hilfebedarfsgruppe.

In dieser Gesellschaft, so Jantzen, "entsteht im Alltagsbewusstsein (als Basis von Ausgrenzungsvorgängen) ein verdinglichter Begriff von Normalität als gesellschaftlicher Funktionsfähigkeit". (Jantzen 1992, S.260) Der Begriff der Verdinglichung meint in der marxistischen Theorie-Tradition die verzerrte Widerspiegelung gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse als naturwüchsig gegebene Tatsachen im Bewusstsein der Menschen. Ein verdinglichter Begriff von Normalität fasst somit das gewohnt Übliche nicht als ein historisches und veränderbares Resultat menschlicher Produktion und Reproduktion, sondern als ein unveränderlich und selbstverständlich gegebenes Ding, das aufgrund seiner Faktizität normative Kraft erlangt. Auf der Folie dieser Normalität werde das konkrete Individuum beurteilt, konstatiert Jantzen weiter. Als normbildende Grundlage für diese Folie nennt er die Funktionstüchtigkeit innerhalb der "klassenbedingten herrschenden Arbeits- und Verwertungszusammenhänge". (a.a.O.) Behinderung ist somit:

-

aus Sicht der kapitalistischen Produktion "Arbeitskraft minderer Güte",

-

"Aus Sicht der Zirkulationssphäre (...) ist Behinderung reduzierte Geschäftsfähigkeit. Der ‚Behinderte' ist nicht in der Lage, seine Arbeitskraft selbstständig und in üblicher Weise zu Markte zu tragen."

-

Aus Sicht der Konsumsphäre "fallen Behinderte aus der Norm der sozialen Konsumfähigkeit. Sie stören die öffentliche Sitte und Ordnung, wenn sie als Obdachlose oder Alkoholiker in Parks sitzen, als spastisch gelähmte Menschen ein Lokal aufsuchen, oder in Urlaub fahren wollen usw. Behinderung ist unter diesem Aspekt reduzierte soziale Konsumfähigkeit."

-

"Aus Sicht der Distributionsverhältnisse, die das kapitalistische System vermittelt über den Staat aufrecht-erhalten, ist Behinderung reduzierte Ausbeutungsbereitschaft."

-

Aus Sicht der Warenästhetik ist Behinderung "reduziertes Gebrauchswertversprechen."

-

"Aus Sicht der antagonistischen Gegensätze zwischen den Klassen einer Klassengesellschaft ist Behinderung in besonderer Weise Anormalität und Minderwertigkeit, weil sie die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch die herrschende Klasse stört."

-

"Als gesellschaftliche Form des Umgangs mit den Betroffenen entwickelt sich der gesellschaftliche Ausschluss, der nicht nur Behinderte trifft, aber diese in besonderer Form und Schwere." (ebd., S.41f.)

Die Praxen der sozialen Konstruktion geistiger Behinderung sind nach Feuser auch "Knoten unserer Identitätsbildung" (Feuser 1996, S.4) Sie setzen uns zu anderen Menschen in Distanz. Die geistige Behinderung erscheint als verdinglichte Eigenschaft der jeweils anderen Person. Umgekehrt schreiben wir uns eine "innewohnende Eigenschaft" der Normalität zu, wodurch wir uns grundlegend von den geistig behinderten Menschen unterscheiden können. Jene Menschen, die gesellschaftlich und sozialrechtlich bereits den Institutionen der geistigen Behinderung zugewiesen worden sind, klassifizieren sich selber in der Regel aber nicht als geistig behindert. Das hindert sie aber nicht daran, wie Feuser und auch ich beobachten konnten, wiederum andere Menschen als "verrückt", "dumm" oder als "Idioten" zu bezeichnen, wenn sie bei jenen bestimmte Merkmale wahrnehmen, durch welche eine Abgrenzung möglich wird. So erklärte mir der Bewohner U. in der Einrichtung, sein Mitbewohner B. gehöre eigentlich in die "Irrenanstalt", weil er gelegentlich Tassen auf den Boden werfe. U., der selber in einer Einrichtung der stationären Behindertenhilfe wohnt, grenzt sich über dieses Verhaltensmuster von seinem Mitbewohner ab. Es erscheint ihm unverständlich, irre, als Grund für eine Ausgrenzung und Zuweisung des Bewohners B. an einen anderen sozialen Ort der Behinderung.

Das beschriebene Verhaltenssymptom alleine ist in diesem Beispiel offensichtlich nicht der einzige und entscheidende Faktor zur Konstruktion einer geistigen Behinderung. Neben der Zerstörung der Tassen kommt als wesentlicher Umstand hinzu, dass dies in einem Feld der sozialen Kontrolle, also halb öffentlich in der Einrichtung geschieht. Es kommt auch hinzu, dass der Bewohner B. über keine eigenen Tassen verfügt und somit nur die Möglichkeit hat, die Tassen der Einrichtung zu zerstören, womit er zwangsläufig die Norm der Achtung fremden Eigentums verletzen muss, wenn er Aggressionen an Tassen ausagieren will.

Der Tatbestand einer geistigen Behinderung oder einer Psychopathologie ist somit immer feldabhängig. Das jeweilige Feld muss mit dicht am Handlungsradius der Person haftenden sozialen Normen ausgestattet sein und über Instanzen der sozialen Kontrolle verfügen. Ob eine Person in die Zone der geistigen Behinderung gerät oder nicht, hängt wesentlich von ihren Ressourcen ab, die ihr vor dem Begehen der fraglichen Handlung von der Gesellschaft zugeteilt worden sind. Je größer die persönliche, geschützte Privatsphäre ist, desto größer sind die Chancen, seine Handlungen dem Zugriff der sozialen Kontrolle zu entziehen. Materieller Besitz steigert die Möglichkeiten zu handeln, auch "verrückt" zu handeln, Geld zu verbrennen oder Porzellan zu zertrümmern, ohne das Eigentum und die Grenzen anderer Menschen zu verletzen. Je geringer die gesellschaftlich legitimierten Handlungsmöglichkeiten eines Menschen sind, desto größer ist seine Gefahr, der Zone der geistigen Behinderung oder des Wahnsinns anheim zu fallen.

Feuser weist bei dem Prozess der Zuordnung eines Menschen in den Bereich der geistigen Behinderung auf das Moment der Verständnislosigkeit ihm gegenüber hin. "Das Verständnis des anderen gelingt nur mittels der Projektion unserer Verstehensgrenzen auf ihn, d.h. wir erkennen unsere Grenzen des Verstehens als Begrenztheit derer, die es zu verstehen gilt. In der Folge kommt es zur Wahrnehmung unserer Begrenztheit als Grenzen des anderen." (Feuser 1996, S.6) Begründet durch die Annahme über diese nun für seine Person wesensmäßig gehaltenen Begrenztheit des anderen führen wir diesen dann gesonderten sozialen Orten der Unvernunft zu, die seiner Begrenztheit zu entsprechen scheinen: Sonderschulen, Behindertenwerkstätten und -heimen. "Das garantiert, dass der andere trotz Förderung so bleibt, wie ich ihn mir nur denken kann." (a.a.O.) Am Ende werden die Normalität und alle, die sich ihr selbst zuordnen, bestätigt, indem der notwendige Gegenpol, die geistige Behinderung, die Idiotie, der Wahnsinn, gesellschaftlich stets aufs Neue reproduziert wird.

Obwohl Feuser die Existenz geistig behinderter Menschen negiert, räumt er ein, dass die Bezeichnung etwas benennt, was es in der sozialen Realität dennoch gibt. "Es gibt Menschen, die WIR aufgrund UNSERER Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem WIR sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den WIR als 'geistigbehindert' bezeichnen." (Feuser 1996, S.4) Damit verweist Feuser auf das Dilemma der Begrifflichkeit: Geistig behinderte Menschen gibt es nicht an sich. Jene so bezeichneten Menschen klassifizieren sich selber in der Regel nicht als geistig behindert. Die "geistige Behinderung" einer Person ist eine Fremd- zuschreibung vom urteilenden Außenstandpunkt aus. Dennoch verweist der Begriff der geistigen Behinderung auch auf eine Realität, in der Menschen tatsächlich behindert werden. Er verweist auf die Existenz "von Zuschreibung und Ausgrenzung" (ebd. S.5) sowie auf die "Verwahrlosung der Heil- und Sonderpädagogik". (a.a.O.)

Ein rein sprachlicher Versuch zur Auflösung des Problems der geistigen Behinderung erscheint mir wenig hilfreich. Solange Menschen in unserer Gesellschaft durch (strukturelle sowie offene) Gewalt, Isolation, Stigmatisierung und Zuweisung in ihrer geistigen Entwicklung behindert werden, ist es die Pflicht der Sozialpädagogik und der Sozialwissenschaften, dies auch so zu benennen. Die Ideologie des Political Correctness (PC) führt meiner Auffassung nach eher zu Euphemismen und Verschleierungen. Die sprachliche Negation benachteiligter sozialer Gruppen beruhigt vielmehr das schlechte Gewissen der sich als "normal" klassifizierenden Mehrheit und legitimiert das Handeln der gesellschaftlich herrschenden Gruppen. Auch die von der "Lebenshilfe" initiierte Bezeichnung "Menschen mit geistiger Behinderung" ändert an der gesellschaftlichen Realität nichts. Sie ist nicht nur reine Sprachkosmetik, sondern verdinglicht die Behinderung zudem. Die Behinderung erscheint plötzlich als ein Ding, das zum Eigentum oder zum Anhängsel eines Menschen geworden ist. Die soziale Tätigkeit des Behinderns hingegen wird unterschlagen. Im Ausdruck "geistig behinderte Menschen" hingegen wird deutlich, dass es sich um Menschen handelt, die (vor allem) im geistigen Bereich behindert werden. Die Bezeichnung "geistig behinderte Menschen" halte ich aus diesem Grunde aufrecht, obgleich auch sie nicht frei von Widersprüchen und Unstimmigkeiten ist.

Geistig behinderte Menschen bilden keine homogene Gruppe. Ein Mensch mit Down-Syndrom unterscheidet sich in seinen Verhaltensweisen, Kompetenzen und Unterstützungsbedürfnissen meist ganz wesentlich von einem autistisch behinderten Menschen. Bewohner, die sprechen, leben ganz wesentlich anders als jene, die nur einzelne Laute artikulieren können. Die rechtlich und institutionell konstruierte Homogenität jener Gruppe basiert auf Unkenntnis und Wunschdenken. Sie ist eine Fiktion. Eine fachlich begründete Alternative zum Begriff der geistigen Behinderung wäre seine Auflösung zugunsten empirisch ansatzweise fundierter Homogenitätsgruppenkategorien bezüglich konkreter Hilfebedarfe. Beispielsweise ließen sich Menschen, die (noch) nicht mit Zahlen operieren können und somit Hilfe beim Umgang mit Geld benötigen, als eine Gruppe zusammenfassen. Eine andere Gruppe könnten Menschen sein, denen es schwer fällt, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Mit diesem Modus könnten Gruppen bezeichnet werden, die auch lebenspraktisch über subjektiv wahrnehmbare Gemeinsamkeiten verfügen.

Durch eine solche begriffliche Umstrukturierung würde die Isolierung der betroffenen Menschen in ihren sozialen Feldern der geistigen Behinderung überwunden werden. Denn die konkreten Probleme, um die es geht, finden sich oft auch in anderen sozialen Gruppen. Sie könnten als allgemein menschliche Probleme wahrgenommen werden, von denen mehr oder minder jeder betroffen sein kann. Auch gut gebildete Menschen mit psychischen Erkrankungen benötigen nicht selten Hilfe beim Umgang mit Geld, ebenso beim Aufbau sozialer Kontakte. Konkrete Hilfebedarfe dieser Art finden sich auch in der "normalen Mitte" unserer Gesellschaft wieder. Sie zeigen sich oft nur anonym in den Überschuldungsstatistiken, dem Boom der Internetforen und den Umsatzzahlen der lebenspraktischen Ratgeberliteratur.

Eine solche begriffliche Transformation der geistigen Behinderung macht aber nur dann Sinn, wenn sie mit einer institutionellen und rechtlichen verbunden wird. Die Wissenschaft würde ihren Gegen- stand verfehlen, wenn sie von der Realität abstrahiert und nicht das analysiert, was faktisch an tradierten und sozial wirksamen Konstruktionen in der Gesellschaft stattfindet.

Das Sozialrecht unterscheidet zwischen körperlich, geistig und seelisch behinderten Menschen. Damit sind die Kategorien rechtlich vorgegeben, nach denen die Zuordnung erfolgt. Dass diese strikte Einteilung längst nicht mehr dem Stand der Wissenschaft entspricht, hat der Gesetzgeber übersehen. Wie ich bereits ausgeführt habe, ist bei einer geistigen Behinderung nicht nur "der Geist" betroffen. Sie hat in der Regel auch eine körperliche (genetische, neurologische, chromosomale) Komponente. "Es liegen bei diesen Menschen in der Regel umfassende Störungen bzw. Mehrfach- behinderungen vor. So etwa Störungen der körperlichen Entwicklung, des affektiven und emotionalen Erlebens, der Steuerung des Antriebs und der Aufmerksamkeit, der kognitiven Kompetenz, der psychosexuellen Entwicklung usw., d.h. der Persönlichkeitsreifung insgesamt." (Koniarczyk 2006, S.1) Körper und Geist lassen sich nach Auffassung des Neurologen Manfred Koniarczyk nicht gänzlich voneinander trennen.

Das, was in meinem Gegenstandsbereich unter dem Wort "geistig" verstanden wird, sind die kognitiven und intellektuellen Funktionen eines Menschen. Soweit diese organisch von der Funktionalität des Gehirns abhängen und im Gehirn stattfinden, kann geistige Behinderung ebenso als eine Körperbehinderung bezeichnet werden. Da die intrazerebrale Tätigkeit des Gehirns aber zugleich auf dynamische Weise von der extrazerebralen Interaktion abhängt und das Individuum jeweils seine ganz eigenen, individuellen neuronalen Verknüpfungen herstellt, gewinnt dieser Bereich der Behinderung einen Rest an Unerklärbarem, etwas "Geistiges" im spirituellen Sinne des Wortes. Er markiert eine Grenze der positiven Naturwissenschaften und verweist die betroffenen Menschen zugleich ins Feld des Mysteriösen.

Eine ebenso mysteriöse Konnotation wie diese, hat auch die Kategorie der seelischen Behinderung. Die Seele ist ein übernatürlicher Gegenstand. Menschen mit irrationalen Ängsten, Depressionen oder Kontaktstörungen leiden emotional. Sie können psychologische Hilfen erhalten und gelten medizinisch als psychisch gestört oder krank. Der Gesetzgeber unterscheidet mit zwei übernatürlichen Begriffen das Gefühlsleben vom kognitiven bzw. intellektuellen Leben, dabei gehört zur Psychologie nicht nur der Bereich der Emotionen, sondern auch der der Kognitionen. Auch Intelligenztests werden von Psychologen durchgeführt. Die gesetzliche Trennung zwischen Denken und Fühlen erscheint antiquiert. Bereits Vygotskij hat auf die dialektische Einheit von Emotion und Kognition hingewiesen. "Die vergleichende Untersuchung schwachsinniger und normaler Kinder zeigt, dass es lohnenswert ist, die Unterschiede zwischen ihnen nicht in erster Linie nur in den Eigenschaften des Intellekts selbst oder des Affektes selbst zu sehen, sondern in den zweifachen Beziehungen, die zwischen diesen Sphären des seelischen Lebens und ihren Entwicklungslinien bestehen, die die Beziehung zwischen den affektiven und intellektuellen Prozessen schaffen." (Vygotskij 2001b, S.162) Umgekehrt leiden auch "seelisch behinderte" Menschen unter kognitiven Störungen, wenn die Gefühle ihre Wahrnehmung verzerren, Erinnerungen blockiert werden oder positive Lebenschancen im Grau der Depression untergehen.

Wissenschaftlich lässt sich die rechtliche Dreigliederung des Behinderungsbegriffes nicht aufrecht erhalten. Seine Auflösung zugunsten einer Behinderungskategorie, die alle Bereiche zusammenfasst, würde sich jedoch soziologisch auf äußerst dünnem Eis bewegen, da die Homogenität dieser fiktiven Gesamtgruppe noch weitaus geringer ist, als die der geistig behinderten Menschen. Ein solcher Begriff macht soziologisch fast keinen Sinn. Rechtlich würde er nicht viel verändern, da behinderten Menschen, gleich welcher der drei Kategorien, unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Eingliederungshilfe zusteht. (Vgl. § 53 AbS.1 SGB XII)

Weder der Begriff "geistig behindert", noch der Begriff "Menschen mit geistiger Behinderung" treffen den Gegenstand seiner inneren Struktur nach adäquat. Stigmatisierend und somit wiederum behindernd wirken sie beide. Eine Feindifferenzierung in empirisch konkrete Hilfebedarfsgruppen vermeidet Stigmatisierung weitestgehend und wäre begrifflich die zutreffendste Lösung. Sie geht aber an dem vorbei, was die Gesellschaft durch ihre tradierten Konstruktionen geschaffen hat und weiterhin aufrechterhält. Die geistige Behinderung ist faktisch eine gesellschaftliche Institution. Sie schafft Fakten und verweist Menschen, die zuvor äußerst unterschiedlich waren, an gleiche Orte der Ausgrenzung. Sie fasst Menschen in Wohngruppen, in Werkstätten und Heimen zusammen, unterstellt sie den gleichen Regeln und Bedingungen. So schmiedet die Gesellschaft das zusammen, was nicht zusammengehört, und erfüllt sich damit ihre eigene Fiktion von "den geistig behinderten Menschen". Vielmehr als die biologischen Defekte, die es dort gibt, ist für meine Arbeit jene sozial wirksame Fiktion der Gegenstand, den es zu erforschen und aufzuheben gilt. Die geistige Behinderung kann nicht aufgehoben werden ohne die geistig behinderten Menschen und umgekehrt. Sie in "Kunden" oder "Nutzer" umzubenennen, würde die Welt nur anders interpretieren, statt sie zu verändern. Ich verwende den Begriff der "geistig behinderten Menschen" folglich nicht abwertend, sondern in kämpferischer Absicht, ähnlich dem Begriff des Proletariats, der bei Marx positiv besetzt war. Gleichwohl ist mir bewusst, dass ich Gefahr laufe, damit den beschriebenen Stigmatisierungs- und Ausgrenzungskreislauf selber zu bedienen und mich sprachlich an der Behinderung zu beteiligen. Aus der Unmöglichkeit einer richtigen Begriffsfindung gibt es kein Entrinnen, solange die gesellschaftliche Realität in ihrer menschlichen Unmöglichkeit fortbesteht. Es gibt keinen richtigen Begriff im falschen![4]