Menschen mit Lernschwierigkeiten an die Uni? Über die Mitarbeit von ExpertInnen in eigener Sache an einem Seminar an der Universität Wien

Diplomarbeit, Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosohie (Mag. Phil.) Studienkennzahl lt. Studienblatt: A297 Studienrichtiung laut Studienblatt: Diplomstudium Pädagogik Betreuer: Univ. Prof. Dr. Gottfried Biewer; Wien, im April 2012

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- Einleitung

- 1. Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - In Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik"

- 2. Definitionen und Grundlagen

- 3. Bisheriger Stand der Literatur zu Inklusiver Forschung

- 4. Zielsetzung der Diplomarbeit

- 5. Forschungsfrage

- 6. Forschungssetting

- 7. Forschungsdesign

- 8. Qualitative Sozialforschung

- 9. Teilnehmende Beobachtung

- 10. Das Problemzentrierte Interview

- 11. Forschungsmethode: Grounded Theory

- 12. Umsetzung des Inklusiven Ansatzes in der Diplomarbeit

- 13. Vorstellung der am Seminar mitarbeitenden ExpertInnen

-

14 . Individuelle Rolle und Rollenverständnis von Menschen mit Lernschwierigkeiten

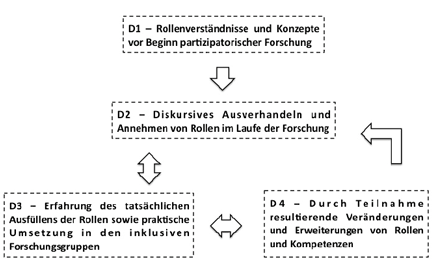

- 14.1. Dimension 1: Rolle und Rollenverständnis vor Seminarbeginn

- 14.2. Dimension 2: Diskursives Ausverhandeln und Annehmen von neuen Rollen und Verantwortlichkeiten im Laufe des Forschungsprozesses

- 14.3. Dimension 3: Erfahrungen des tatsächlichen Ausfüllens dieser Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der praktischen Umsetzung in den Inklusiven Forschungsgruppen

- 14.4. Dimension 4: Durch die Teilnahme resultierende Veränderung und Erweiterung von Rollen und Kompetenzen

- 15. Empowerment

- 16. Empowerment - behindernde Aspekte und Kritik am Setting

- 17. Resümee

- Literaturverzeichnis

- Lebenslauf

Folgenden Personen sei mein herzlicher Dank ausgedrückt:

Denjenigen Menschen mit Lernschwierigkeiten, die als ExpertInnen in eigener Sache am Inklusiven Seminar an der Universität Wien mitarbeiteten. Ich würde euch alle hier gerne namentlich nennen, doch leider würde das die von euch gewünschet Anonymisierung ad absurdum führen.

Mag. Tobias Buchner und Mag. Oliver Koenig, denn sie ermöglichten die Mitarbeit am Projekt und standen auch abseits davon mit Rat und Tat zur Seite. Auch Markus Eichinger darf hierbei nicht vergessen werden. Danke für Alles!

Univ. Prof. Dr. Gottfried Biewer, der mich geduldig und mit wertvollen Hilfestellungen betreut hat.

An privater Unterstützung seien die Personen genannt, die mir beim Korrekturlesen und Formatieren halfen. Weiters meine Freundinnen und Freunde, die mich während der langen Zeit begleiteten, die diese Diplomarbeit letztlich in Anspruch nahm. Ich werde euch alle nicht namentlich erwähnen und vertraue darauf, dass ihr euch angesprochen fühlt. Dies gilt im Besonderen für jenen Herren, der keinesfalls namentlich erwähnt werden möchte. Rita steht mir in einer unendlich wertvollen Freundschaft ohne Wenn und Aber zur Seite. Danke dir ganz speziell!

Meiner Familie, besonders Christine, Ulrike, Wilfried und Michl, muss ebenfalls gedankt werden. Leider fehlt einer, der das Ende meines Studiums nicht mehr miterleben darf. Ihm möchte ich diese Arbeit widmen.

Im Wintersemester 2007/08 besuchte ich selbst die Lehrveranstaltung, die Inhalt dieser Diplomarbeit sein wird - damals noch unter dem Titel "Partizipative Forschungsmethoden mit Menschen mit Lernschwierigkeiten". Dieser Forschungszugang weckte nicht nur mein wissenschaftliches Interesse, konnte ich in diesem Zusammenhang doch an einem ersten kleinen Forschungsprojekt mitarbeiten. Durch die neuen Perspektiven, die sich daraus ergaben, veränderte sich auch meine berufliche Sicht der Dinge als Betreuerin für Menschen mit Lernschwierigkeiten im Bereich des vollbetreuten Wohnens und in einer Freizeiteinrichtung. Recht schnell entwickelte sich eine tiefergehende Beschäftigung mit Inklusiver Forschung, das durch das Angebot, meine Diplomarbeit im Rahmen einer Mitarbeit am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Forschung" im Wintersemester 2008/09 sowie im Sommersemester 2009 als semesterübergreifende Lehrveranstaltung zu verfassen, bestätigt wurde.

Diese Diplomarbeit widmet sich Empowerment-Prozessen, die sich durch die Mitarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache an einem Seminar an der Universität Wien, konkret dem Institut für Bildungswissenschaft, ergeben können. Dieses Seminar ist der Tradition Inklusiver Forschung zuzuordnen und zielt darauf ab, im Rahmen forschungsgeleiteter universitärer Lehre Studierenden diesen Forschungszugang näher zu bringen - auch durch die unmittelbare Mitarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Durch die sehr intensive Zusammenarbeit mit neun Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache lernte ich diese auch abseits des Forschungsinteresses kennen und durfte an freudvollen ebenso wie an tragischen und problematischen Momenten teilhaben. Dafür sei an dieser Stelle explizit diesen neun Personen gedankt. Aber auch Mag. Koenig und Mag. Buchner bin ich zu Dank verpflichtet, denn sie gaben mir nicht nur die Möglichkeit, diesen Forschungszugang kennen zu lernen und damit zu arbeiten, sondern haben mir auch abseits vom Inklusiven Seminar Türen geöffnet, die damit in Zusammenhang stehen. So durfte ich etwa bei insgesamt drei Tagungen Vorträge mit vorbereiten und teilweise auch halten und es wurden entsprechende Publikationen, auch unter meiner Beteiligung, veröffentlicht.

Nach diesen einleitenden Worten kann nun auf die Inhalte der vorliegenden Diplomarbeit eingegangen werden. Vorab soll jedoch kurz beschrieben werden, wie diese Arbeit aufgebaut ist und was den Leser oder die Leserin in weiterer Folge erwarten wird.

Inhaltlich ist der vorliegende Text in drei Kapitel gegliedert:

Im ersten Teil werden theoretische Grundbegriffe geklärt und Definitionen erarbeitet, die notwendig sind, um ein tiefergreifendes Verständnis für die durchgeführte Forschung zu erlangen.

Es folgt Durchführung der Forschung, wobei Grundlagen wie etwa die Forschungsmethode in theoretischer Form ausgeführt und mit konkreten Beispielen aus dem Forschungsprozess belegt werden.

Im Dritten und letzten Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse als Ergebnisse dargestellt. Hier sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der Fülle der gesammelten Daten eine Beschränkung erfolgen musste. Der Fokus liegt hier auf Empowerment-Prozessen der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, wenngleich auch bei Studierenden sicher spannende Aspekte in Bezug auf die dem empirischen Teil zu Grunde liegende Fragestellung gefunden werden könnten.

Im abschließenden Resümee werden die gewonnenen Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Fragestellungen und Bearbeitungsmöglichkeiten vorgenommen.

Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" mit der Studienplan-Nummer 5.7.4/5 wurde im Wintersemester 2008/09 sowie im Sommersemester 2009 als semesterübergreifende Lehrveranstaltung von Mag. Oliver Koenig und Mag. Tobias Buchner gemeinsam mit einer Gruppe von neun Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache - wie dieser Begriff zu verstehen ist, soll etwas weiter hinten geklärt werden (vgl. Abschnitt 2.4. - der ExpertInnen-Begriff) - am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Wien veranstaltet. In diesem Rahmen habe ich, die Autorin dieser Diplomarbeit, ebenso wie Markus Eichinger, die Möglichkeit bekommen, zu einer selsbt gewählten Fragestellung eine Diplomarbeit zu verfassen und den Rahmen des Seminars als Datenerhebungsquelle zu nutzen.

Dieses Seminar hatte es sich zum Ziel gesetzt, Studierenden das Konzept der Inklusiven Forschung näher zu bringen. Worum es sich dabei genau handelt, soll an dieser Stelle nicht geklärt werden, konkrete Ausführungen finden sich in Abschnitt 2.2.4. - Inklusive Forschung. Dabei war die Grundidee, dies nicht nur auf theoretischer Ebene umzusetzen, sondern im Rahmen dieses Seminares an Inklusiven Forschungsprojekten zu arbeiten.

Hintergrund dessen ist, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in vielerlei Hinsicht ausgeschlossen werden, vor allem dann, wenn es um Universität und Wissenschaft geht:

-

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von den Orten, an denen über sie gelehrt und geforscht wird, ausgeschlossen.

-

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von den fachlichen und politischen Diskursen, die ÜBER sie geführt werden, ausgeschlossen.

-

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von dem Wissen über die (methodischen) Möglichkeiten der Durchführung eigener Forschung ausgeschlossen. (Koenig et al. 2010, S. 181, Hervorhebungen im Original)

Um einen kleinen Beitrag zur Veränderung in diesen Belangen herbeizuführen, wurde das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" ins Leben gerufen. Es wurde erstmals im Wintersemester 2007/08 veranstaltet, diesmal als einsemestrige Lehrveranstaltung, ebenso wie im Sommersemester 2008. Der dritte und letzte Durchlauf als zweisemestrige Lehrveranstaltung im Wintersemester 2008/09 und Sommersemester 2009 entspricht dem Zeitraum der Datenerhebung.

Die Konzeptionierung des Seminares geschah durch Mag. Koenig und Mag. Buchner, gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die dazu beitragen wollten, die oben angesprochenen Missstände zu verändern. Dies sollte so von statten gehen:

-

als inklusive Lehrveranstaltung: Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen gemeinsam mit Studierenden an jenem Ort, an dem bisher lediglich über sie geforscht und über ihre Lebenswelten berichtet wurde, selbst aktiv teilhaben und in die Diskurse und methodischen Praktiken der Inklusiven Forschung eingeführt werden.

-

Als inklusiv gestaltete Lehre: Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten als Unterrichtende im Vordergrund stehen und die Möglichkeit bekommen, sich gleichsam mit den über sie geführten Diskursen in angemessener Weise auseinanderzusetzen. Dieser Perspektivenwechsel soll zudem einen Reflexionsprozess bei den Studierenden ermöglichen und so auch zu einer Steigerung der Qualität der Lehre beitragen.

-

Als forschungsgeleitete Lehre: Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit inklusiver Forschung und der gemeinsamen Aneignung forschungsmethodischer Grundfertigkeiten sollen die erlangten Erkenntnisse unmittelbar in die Forschungspraxis umgesetzt werden, wobei die beteiligten ExpertInnen dabei sukzessive neue Rollen und Verantwortlichkeiten übernehmen. Die zu beforschenden Themen wurden dabei von den ExpertInnen selbst eingebracht. (Koenig et al. 2010, S. 182, Hervorhebungen im Original)

In der konkreten Umsetzung bedeutete dies, dass jede der neun am Seminar beteiligten Personen mit Lernschwierigkeiten eine Gruppe von mindestens zwei bis maximal vier Studierenden zur Seite gestellt bekam, um in weiterer Folge über die Dauer von zwei Semestern an einem Forschungsthema inklusiv zu arbeiten, welches die Person mit Lernschwierigkeiten zuvor ausgewählt hatte. In den Seminareinheiten gab es immer wieder theoretische Inputs und Informationen zu methodischen Herangehensweisen, ebenso wie konkrete Hilfestellungen zu den jeweiligen Schritten im Forschungsprozess. Nach den Seminareinheiten fand für die mitarbeitenden Personen mit Lernschwierigkeiten eine Nachbesprechungsrunde statt, um den jeweiligen Status Quo zu erheben, gemeinsam zu reflektieren und zu komplizierte Informationen nochmals erklären zu können. Diese wurde von Mag. Koenig und Mag. Buchner geleitet, die sich auch den inhaltlichen Nachfragen annahmen.

Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" wurde 2008 mit dem Anerkennungspreis der Bank Austria für innovative Lehre an österreichischen Hochschulen ausgezeichnet.

Nachdem nun die Rahmenbedingungen der Themenstellung und Datenerhebung für diese Diplomarbeit dargestellt wurden, kann dazu übergegangen werden, die theoretischen Grundlagen und verwendeten Begriffe zu klären.

Inhaltsverzeichnis

Im Folgenden sollen jene Begriffe aufgearbeitet werden, die für das weiterführende Verständnis der Diplomarbeit von Bedeutung sind: "Menschen mit Lernschwierigkeiten" (Abschnitt 2.1.), "Der Forschungshintergrund - Inklusive Forschung und verwandte Forschungsmethodologien" (Abschnitt 2.2.), "Empowerment" (Abschnitt 2.3.), "Der ExpertInnen-Begriff" (Abschnitt 2.4.) sowie "Rolle und Rollenverständnis" (Abschnitt 2.5.).

Ich[1] verwende im Laufe der Diplomarbeit konsequent und fortlaufend den Begriff "Menschen mit Lernschwierigkeiten". Wenn an manchen Stellen andere Bezeichnungen verwendet werden, so stammen diese aus Zitaten oder aus Bezügen zu diesen Zitaten. Was dieser Begriff meint und woher er stammt, soll im Folgenden erläutert werden.

"Menschen mit Lernschwierigkeiten" ist der selbstgewählte Begriff der People First-Bewegung[2] (vgl. Abschnitt 2.1.2. - Exkurs: Die Selbstvertretetungs-Bewegung und People First) und meint all jene Personen, die bisher als "Menschen mit einer geistigen Behinderung", "Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung" und ähnlich bezeichnet wurden. Ich möchte an dieser Stelle für eine erste Abklärung dieses Begriffes die Namensgeber selbst zu Wort kommen lassen, wenn sie schreiben:

"Ein Ziel von People First ist es, den diskriminierenden Begriff ‚geistige Behinderung' abzuschaffen. Der Begriff ‚geistige Behinderung' wertet uns ab und viele Personen trauen uns dadurch immer noch viel zu wenig zu. Denn wer hat das Recht, den Geist eines Menschen zu beurteilen? Nach was wird der Geist bemessen? Wer legt dafür die Messlatte an? Und wer kann das überhaupt? Wir von People First benutzen den Begriff ‚Menschen mit Lernschwierigkeiten'. Dieser Begriff soll aussagen, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, die Ziele zu erreichen, die wir erreichen möchten. Denn häufig werden uns zu wenige Möglichkeiten geboten, um geeignete Lösungen für uns und unser Leben zu finden." (Göthling und Schirbort 2011, S. 61)

Der Begriff "Menschen mit Lernschwierigkeiten" stammt aus dem englischsprachigen Raum, v.a. aus den USA, und wurde in den 1980er-Jahren erstmals als "people with learning difficulties" oder "people with learning disabilities" eingeführt (vgl. Theunissen und Plaute 2002). Die deutsche Übersetzung "Menschen mit Lernschwierigkeiten" ist mittlerweile im wissenschaftlichen Bereich oftmals, wenngleich nicht durchgehend und konsequent in Verwendung.

Beart (2005) geht davon aus, dass es oftmals Personen aus Selbstvertretungsgruppen sind, die sich selbst als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" bezeichnen. Dies sei wissenschaftlich aber schwer nachzuweisen. In einer eigenen Studie hat sie acht Personen interviewt, die sich selbst als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" bezeichnen und sich einer Selbstvertretungsgruppe angeschlossen haben. Alle diese TeilnehmerInnen haben sich mit der Gruppe, bestehend ausschließlich aus Menschen mit Lernschwierigkeiten, identifiziert, die Hälfte davon hat dieses Label jedoch nicht als hervorstechend empfunden und alle TeilnehmerInnen hatten Probleme damit, die Bedeutung dieses Labels zu definieren. Ein Grund dafür ist laut Beart die unterschiedliche und oftmals sehr komplexe Terminologie, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten verwendet wird. Dies führt zu Verwirrungen bei den betroffenen Personen, da Dienstleistungen und andere von offizieller Seite gestellte Gegebenheiten eine völlig andere, dennoch aber nicht einheitliche Terminologie verwenden. Beart schlägt offene und ehrliche Diskussionen mit SelbstvertreterInnen seitens sämtlicher ProfessionalistInnen vor, um dem entgegenzuwirken und sämtliche verwendete Bezeichnungen, die nicht von betroffenen Personen selbst verwendet werden, zu hinterfragen (vgl. Beart 2005).

Dan Goodley (1998), der selbst den Begriff "People with Learning Difficulties" verwendet, argumentiert, dass bei Menschen mit Behinderung von einer Schädigung ausgegangen wird, die letztlich zu einer Behinderung führt. Die Behinderung selbst geht demzufolge gleichsam vom Individuum aus. Goodley bezeichnet dies als "Individual Model of Disability" (Goodley 1998, S. 440). Diese Menschen sind von ihrer Umwelt sowie von medizinischer und professioneller Expertise und deren Dominanz abhängig. Auf diese Weise entsteht eine Kultur der Abhängigkeit und Nicht-Akzeptanz.

Anstatt eines "individuellen Modells von Behinderung" verweist Goodley auf das "Soziale Modell von Behinderung" (vgl. Abschnitt 2.2.1. - Das Soziale Modell von Behinderung), das besagt, dass obwohl eine Person eine Schädigung ("impairment") aufweist, dies noch lange keinen Hinweis darauf geben kann, ob dieselbe Person in der Gesellschaft als behindert gilt oder nicht. Der Fokus in diesem Modell liegt auf der Gesellschaft, nicht auf dem Individuum, denn es ist die Gesellschaft, die Menschen exkludiert, diskriminiert und stigmatisiert. "Menschen mit Lernschwierigkeiten" brechen aus der ihnen zugeschriebenen sozialen Rolle aus und brechen Regeln, bekämpfen dominante Vormachtsstellungen und bedrohen die Grundfeste der Vorstellung von Behinderung durch die Gesellschaft. Dies geschieht nicht zuletzt durch den Zusammenschluss in Selbstvertretungsorganisationen und People First-Gruppen (vgl. Goodley 1998, S. 440f.). Aus diesem Blickwinkel heraus ist auch die Begriffsfindung - weg von "Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung" und hin zu "Menschen mit Lernschwierigkeiten" - nicht unbedeutsam, denn in dieser Begrifflichkeit steckt eine Bewegung, die ihre eigenen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Ziele definiert.

Lernschwierigkeiten ist aber auch ein Begriff, der sehr leicht missverstanden werden kann. So können damit z.B. auch Personen mit emotionalen und Verhaltensstörungen sowie mit speziellen Lernstörungen gemeint sein (vgl. Biewer 2009, S. 60). Im Kontext dieser Diplomarbeit wird - der Definition von People First folgend - unter "Menschen mit Lernschwierigkeiten" jedoch jene Personengruppe gemeint, die bisher als "geistig behindert" oder ähnlich bezeichnet wurde. Dennoch soll in weiterer Folge auch kurz darauf eingegangen werden, welche Bezeichnungen und Definitionen für dieselbe Personengruppe gebräuchlich sind, ohne auf diese kritisch einzugehen.

In diesem Abschnitt wird die Auffassung von Behinderung nach der OECD, verschiedene medizinische Zugänge zum Behinderungsbegriff, namentlich ICD-10 und DSM IV, sowie eine Möglichkeit eines soziologischen Zuganges zu diesem Themenkomplex dargestellt. Den Abschluss dieser Ausführungen bildet der Zugang zum Behinderungsbegriff in der ICF.

Sämtliche dieser Ausführungen erfolgen unkommentiert, sollen aber dennoch angeführt werden, um ein umfassenderes Bild von Behinderungsbegriffen abseits des Terminus "Menschen mit Lernschwierigkeiten" zu erlangen.

Die OECD findet nicht eine Definition für Behinderung, sondern greift auf drei Kategorien zurück, die voneinander zu unterscheiden sind:

Kategorie A (Behinderungen, "disabilities"): Behinderungen oder Schädigungen, die primär organisch verursacht sind, insbesondere Defekte im sensorischen, motorischen und neurologischen Bereich. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf entsteht aufgrund dieser Behinderungen.

Kategorie B (Lernschwierigkeiten, "learning difficulties"): Emotionale Störungen, Verhaltensstörungen oder spezielle Lernstörungen. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf entsteht aus den Interaktionen zwischen der betreffenden Person und dem erzieherischen Umfeld.

Kategorie C (Benachteiligungen, "disadvantages"): Benachteiligungen entstehen aus sozio-ökonomischen, kulturellen und/oder sprachlichen Gegebenheiten. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf ergibt sich aus der Notwendigkeit, Benachteiligungen aufgrund der genannten Faktoren zu kompensieren.

(vgl. Biewer 2009, S. 60)

Weiters müssen in diesem Zusammenhang auch die Definitionen nach ICD 10 und DSM IV genannt werden, die als gängigstes Diagnose-Manual herangezogen werden.

Der ICD 10-Code[3] geht von der Bezeichnung "Intelligenzminderung" aus und beschreibt diese so:

"Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.

Der Schweregrad einer Intelligenzminderung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Meßmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzminderung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen."

F70 - leichte Intelligenzminderung: IQ-Bereich von 50-69 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 9 bis unter 12 Jahren). Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Leichte geistige Behinderung.

F71 - mittelgradige Intelligenzminderung: IQ-Bereich von 35-49 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 6 bis unter 9 Jahren). Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit. Mittelgradige geistige Behinderung.

F72 - schwere Intelligenzminderung: IQ-Bereich von 20-34 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 3 bis unter 6 Jahren). Andauernde Unterstützung ist notwendig. Schwere geistige Behinderung.

F73 - schwerste Intelligenzminderung: IQ unter 20 (bei Erwachsenen Intelligenzalter unter 3 Jahren). Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt. Schwerste geistige Behinderung.

Dieser Definition sehr ähnlich, wenngleich mit unterschiedlicher Akzentuierung, ist die Beschreibung im DSM IV.

Das Manual DSM IV[4] verwendet die Bezeichnung "Mental Retardation" und beschreibt diese folgendermaßen (aus dem Englischen eigenständig übersetzt):

A: Signifikant unterdurchschnittliche intellektuelle Leistung: IQ unter 70 nach einem individuell gehandhabten IQ-Test

B: Gleichzeitige Defizite oder Schädigungen in der aktuellen adaptiven Funktionsfähigkeit (v.a. in Bezug auf die erwarteten Standards dem Alter oder der kulturellen Gruppierung entsprechend) in zumindest zwei der folgenden Bereiche: Kommunikation, Selbstversorgung, zu Hause leben, soziale und zwischenmenschliche Fähigkeiten, Nutzung von Einrichtungen des Gemeinwesens, Selbst-Ausrichtung, zweckmäßige schulische/akademische Fähigkeiten, Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sicherheit.

C: Erstmaliges Auftreten/Erkennen vor dem 18. Geburtstag.

Der DSM IV-Code unterscheidet verschiedene Grade in Bezug auf intellektuelle Schädigung:

Code 317: leichte geistige Behinderung: IQ etwa 50-55

Code 318.0: mittlere geistige Behinderung: IQ von 35-40 bis 50-55

Code 318.1: schwere geistige Behinderung: IQ 20-25 bis 35-40

Code 318.2: schwerste geistige Behinderung: IQ unter 20-25

Felkendorff (2003) beschreibt die Thematik rund um die Begriffsfindung aus soziologischer Sicht und geht davon aus, dass Personen, die als "behinderte Menschen", "Menschen mit Behinderung", "Menschen mit einer Beeinträchtigung" oder "Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf" klassifiziert werden, keineswegs identisch sind sowie auch ein und derselbe Begriff von verschiedenen Instanzen völlig unterschiedlich definiert werden kann. Übereinstimmung bei den AnwenderInnen der genannten Begriffe bestünde nur in Hinblick auf zwei Tatsachen:

Zum einen markieren alle genannten Begriffe Gruppen von Personen als Opfer dessen, was die Soziologie als "soziales Problem" bezeichnet.

Zum anderen ist die Erforschung der Lebens-, Lern- und Entwicklungsbedingungen der so bezeichneten Menschen auch dann ein legitimes Anliegen der Forschung, wenn im Hinblick auf die Bezeichnung des zu erforschenden sozialen Problems alle oder fast alle der in Verwendung befindlichen Begriffe und/oder deren Definitionen umstritten sind (vgl. Felkendorff 2003, S. 25).

All diese Definitionen und Bezeichnungen meinen dieselbe Personengruppe, die die People First-Bewegung als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" tituliert. Nachdem von der Selbstvertretungsbewegung sowie auch von People First nunmehr schon mehrfach die Rede war, wird in weiterer Folge in einem kleinen Exkurs darauf eingegangen, was darunter zu verstehen ist, da letztlich auch die im empirischen Teil genannten und beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten zum größten Teil aus Selbstvertretungs-Organisationen stammen.

Die ICF, die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, wurde von der WHO herausgegeben und knüpft am bio-psycho-sozialen Modell an (vgl. WHO 2005). Es sollen dabei nicht nur Behinderungen und Krankheitsfolgephänomene dargestellt werden, sondern die ICF möchte auch Komponenten von Gesundheit erfassen (vgl. Biewer 2009).

"Der Begriff der Funktionsfähigkeit eines Menschen umfasst alle Aspekte der funktionalen Gesundheit.

Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren -

-

ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und -strukturen),

-

sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten),

-

sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbereichen).

Der Behinderungsbegriff der ICF ist der Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen." (WHO 2005, S. 4)

Die ICF versucht, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten. Aus diesem Grund werden Klassifikationen in folgendem Rahmen betrachtet:

"Als Klassifikation gruppiert die ICF systematisch unterschiedliche Domänen für einen Menschen mit einem bestimmten Gesundheitsproblem (z.B. was ein Mensch mit einer Krankheit oder einer Gesundheitsstörung tatsächlich tut oder tun kann). Funktionsfähigkeit ist ein Oberbegriff, der alle Körperfunktionen und Aktivitäten sowie Partizipation [Teilhabe] umfasst; entsprechend dient Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]. Die ICF listet darüber hinaus Umweltfaktoren auf, die mit den genannten Konstrukten in Wechselwirkung stehen. Auf diese Weise wird es dem Benutzer ermöglicht, nützliche Profile der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit eines Menschen für unterschiedliche Domänen darzustellen."(vgl. a.a.O., S. 9)

Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel Krankheiten, Gesundheitsstörungen oder Verletzungen, werden dabei nach dem ICD-10-Code angegeben (vgl. a.a.O.).

Die ICF bildet somit ein umfangreiches Instrument der Beschreibung von Behinderung, deckt dabei aber vor allem den Bereich der Medizin ab und ist in der Pädagogik nur bedingt umsetzbar (vgl. Biewer 2009).

"Self-advocacy" - Selbstvertretung - meint das Sprechen für sich selbst und das selbstständige Vertreten der eigenen Ansprüche. Ihre Anfänge liegen in Freizeitclubs in Schweden, wo Betroffene die Gestaltung ihrer Freizeitaktivitäten selbst in die Hand nahmen (vgl. Biewer 2009, S. 145). Inzwischen gibt es weltweit Zusammenschlüsse von Menschen mit Lernschwierigkeiten, in denen Betroffene ihre eigene Situation, ihre Rechte, Bedürfnisse, Wünsche und Probleme diskutieren sowie gegenseitige Unterstützung finden, sich gemeinsam für ihre eigenen Angelegenheiten, insbesondere für gesellschaftliche Zugehörigkeit, einzusetzen (vgl. Theunissen 2009, S. 109).

Von Skandinavien ausgehend erstreckte sich die Idee der Selbstvertretung zunächst über Großbritannien und dann weiter in die USA und Kanada. Es erfolgten Zusammenschlüsse in Gruppen und Gruppierungen, die gemeinschaftlich Tagungen veranstalteten. Die ersten Tagungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten fanden 1968 in Schweden und 1972 in England statt. 1973 wurde eine solche Tagung auch in Kanada und kurz darauf in den USA organisiert, mit der Besonderheit, dass letztere von Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst vorbereitet und durchgeführt wurde. Die Tagung 1973 in Otton Crest, Oregon, ist die Geburtsstunde der People First-Bewegung. Die Namensgebung erfolgte aus der Aussage einer Teilnehmerin:

"We are tired of being seen first as handicapped or retarded or disabled. We want to be seen as people first." (vgl. und zit. nach Göthling und Schirbort 2011, S. 58)

People First kann als Bewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichnet werden (vgl. a.a.O., S. 57). Dabei werden neben sozialen und gesellschaftlichen auch politische Ziele verfolgt. Die zweite nordamerikanische People First-Konferenz von 1991 definiert Self-Advocacy wie folgt:

"Self-Advocacy handelt von unabhängigen Gruppen behinderter Menschen, die sich gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen, indem sie einander helfen, ihr Leben zu führen und gegen Diskriminierung kämpfen. Uns wird gezeigt, wie man Entscheidungen, die unser Leben betreffen, fällt, damit wir unabhängiger sein können. Man informiert uns über unsere Rechte, aber während wir unsere Rechte kennen lernen, lernen wir auch etwas über unsere Pflichten. Die Art und Weise, in der wir lernen, für uns selbst zu sprechen, ist die gegenseitige Unterstützung und gegenseitige Hilfe beim Erwerb von Selbstvertrauen, auszusprechen, an was wir glauben." (Dybward 1996, zit. nach Theunissen 2009, S. 109)

Im deutschsprachigen Raum fand diese Idee erst sehr spät Anklang. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe veranstaltete erst 1994 eine Tagung zum Thema "Selbstbestimmung", an der auch Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv beteiligt waren (vgl. Biewer 2009, S. 146).

Das Netzwerk People First Deutschland e.V. nennt vier grundlegende politische Ziele:

-

Leichte Sprache/Easy to read als Beitrag zur Barrierefreiheit

-

Abschaffung des Begriffs "geistige Behinderung", Verwendung der Bezeichnung "Menschen mit Lernschwierigkeiten"

-

Bekanntmachung und Umsetzung des Persönlichen Budgets

-

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. Göthling und Schirbort 2011, S. 60ff.)

In Österreich ist die People First und SelbstvertreterInnen-Bewegung eher überschaubar und ein wenig unstrukturiert, deswegen können an dieser Stelle nur einige wenige Beispiele angeführt werden:

-

Vienna People First-Gruppe in Wien (gegründet 2001)[5]

-

"Netzwerk Selbstvertretung" (gegründet 2008)[6]

-

People First Vorarlberg (keine Angabe eines Gründungsjahres, aktiv in Bludenz und Dornbirn)[7]

-

Interessensvertretung "Selbstbestimmt Leben"[8]

-

Selbstvertretungsgruppe der Lebenshilfe Wien[9] (seit 1999)

Nach dieser kurzen Einführung in Selbstvertretung und People First wird in einem weiteren Abschnitt ersichtlich gemacht, worum es sich bei Inklusiver Forschung handelt.

Bevor näher darauf eingegangen wird, worum es sich bei Inklusiver Forschung genau handelt und welche Zusammenhänge zu anderen Forschungsmethodologien bestehen, erfolgt an dieser Stelle eine knappe Definition von Inklusiver Forschung, um einen ersten Einblick zu gewinnen:

Walmsley und Johnson (2003) beschreiben Inklusive Forschung als das Einbeziehen von Menschen mit Lernschwierigkeiten in den gesamten Forschungsprozess, von der Auswahl der Forschungsfrage bis hin zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Sie sind nicht länger Objekt, sondern Subjekt in der Produktion von Forschung. Sie nehmen eine aktive Rolle ein, in der sie auch unmittelbar zu ForscherInnen werden, indem sie sämtliche Schritte des Forschungsprozesses aktiv mitbestimmen und mitgestalten.

"(...) We define inclusive research as research which includes or involves people with learning disabilities as more than just subjects of research. They are actors, people whose views are directly represented in the published findings in their own words but - and this is important - they are also researchers playing an active role as instigators, interviewers, data analysts or authors." (Walmsley und Johnson 2003, S. 61f.)

Dieses Modell der Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten hat sich aus Strömungen heraus entwickelt, die nicht nur den Behinderungsbegriff, sondern auch den Zugang zu Forschung und Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst haben. Vor einer eingehenen Klärung des Begriffes "Inklusive Forschung" sollen diese Strömungen und Forschungsmethodologien kurz dargestellt werden, um zu einem tiefergehenden Verständnis zu gelangen. Vorneweg ist es jedoch wesentlich, das all diesen Forschungsmethodologien zugrunde liegende Verständnis von Behinderung aufzuzeigen: Das "Soziale Modell von Behinderung". Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um eine der Inklusiven Forschung verwandten Forschungsmethodologie handelt, sondern viel eher um eine grundsätzliche Haltung.

Mike Oliver (1994) zeichnet in seinem Artikel "Capitalism, Disability and Ideology: A Materialist Critique of the Normalization Principle" ein Abbild des Behinderungsbegriffes aus historischer Perspektive, um in weiterer Folge ein neues Modell des Behinderungsbegriffes aufzuspannen - das "Soziale Modell von Behinderung".

Oliver geht davon aus, dass die Unterdrückung, der Menschen mit Behinderung ausgesetzt sind, in den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des Kapitalismus gründet:

"Hence the oppression that disabled people face is rooted in the economic and social structures of capitalism. And this oppression is structured by racism, sexism, homophobia, ageism and disablism which is endemic to all capitalist societies and cannot be explained away as a universal cognitive process." (Oliver 1994, S. 6)

In einem kapitalistischen System werden Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeitsleistung verurteilt - sie haben keinen oder wenig "Wert". Dies gilt vor allem während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit den schweren körperlichen Anforderungen, die an ArbeiterInnen in Fabriken gestellt wurden. Gleichzeitig erfuhren die Naturwissenschaften eine Blütezeit, in diesem Zusammenhang vor allem die Medizin. Behinderungen wurden aus medizinischer Sicht erklärt und eine Heilung der Schädigung mit medizinischen Methoden angestrebt, um in weiterer Folge einen gesellschaftlichen "Wert" - also eine möglichst stabile und umfassende Arbeitsleistung - zu erreichen (vgl. Oliver 1994 und Stalker et al. 1999). Behinderung wird aus dieser Sicht gesehen als "an individual problem requiring medical treatment" (Oliver 1994, S. 7) - ein individuelles Problem, das medizinische Behandlung benötigt. Diese Sichtweise dominiert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.

Demgegenüber steht das "Soziale Modell von Behinderung". Hier wird davon ausgegangen, dass Barrieren innerhalb der Gesellschaft viel eher als die individuelle Schädigung einer Person als Ursprung von Behinderung zu sehen sind. Im Sozialen Modell von Behinderung wird unterschieden zwischen "Schädigung" und "Beeinträchtigung".

"Schädigung" meint in diesem Zusammenhang das Fehlen eines Körperteils oder eines Teiles davon, den Defekt eines Körperteiles, Organismus oder Mechanismus des Körpers.

"Beeinträchtigung" im Gegensatz dazu ist die Benachteiligung oder Einschränkung einer Aktivität, verursacht durch die gegenwärtige Gesellschaft, die keine oder wenig Verantwortung für Menschen mit Schädigung übernimmt und sie so aus sozialen Aktivitäten ausschließt.

Somit liegt das Problem nicht in der individuellen Schädigung einer Person, wie zuvor im medizinischen Modell von Behinderung angenommen, sondern in der Gesellschaft, die eine Schädigung erst zur Beeinträchtigung macht (vgl. Stalker et al. 1999, S. 9).

Das Soziale Modell von Behinderung hat einen neuen Weg innerhalb der Sozialwissenschaften eröffnet - die Disability Studies, zu denen auch Inklusive Forschung gezählt werden muss. Eine Definition dieser könnte - dem Sozialen Modell von Behinderung anschließend - wie folgt aussehen:

"Disability is broadly understood as the mainstream exclusion of people with sensory, physical or cognitive impairments. Disability Studies aims to interrogate - and change - elements of the disabling world, including the political, economic, social, cultural, interpersonal, relational and discursive. It is therefore an inherently interdisciplinary paradigm." (Goodley und Van Hoove 2005, S. 15)

Die beiden Autoren weisen somit bereits auf Themenfelder hin, die auch in den der Inklusiven Forschung verwandten Methodologien sowie der Inklusiven Forschung selbst wesentliche Aspekte darstellen: Politische, ökonomische, soziale, kulturelle, zwischenmenschliche, in Beziehung stehende und logisch folgernde.Aus dem Sozialen Modell von Behinderung hat sich somit ein eigener Zweig der Wissensproduktion entwickelt: Die Disability Studies, in deren Tradition auch Inklusive Forschung anzusiedeln ist.

Nachdem nun auf die Grundlage Inklusiver Forschung und aller verwandter Forschungsmethodologien eingegangen wurde, sollen letztere in weiterer Folge dargestellt werden. Diese Ausführungen werden sehr kurz gehalten, da die genannten Methodologien zwar einen wesentlichen Einfluss auf Inklusive Forschung nehmen, das Hauptaugenmerk jedoch dennoch auf letztere gelegt werden muss.

Am Anfang der Ausführungen steht die Handlungsforschung.

Die Handlungsforschung, auch bekannt als Aktionsforschung, hat ihren Ursprung in den 1970er-Jahren, vor allem innerhalb der Sozialforschung des deutschsprachigen Raumes. Man wollte sich von empirisch-analytischen sowie quantitativ-naturwissenschaftlichen Methoden der Wissenschaftspraxis abgrenzen.

Die Handlungsforschung hat zum Ziel, Theorie und Praxis enger miteinander zu verknüpfen, vor allem, indem man das Wissen und die Erfahrung von betroffenen Personen in die Forschung einbringt. Personen, die bisher "Forschungsobjekte" darstellten, sollten zu "Subjekten der Forschung" werden, indem sie an konkreten Forschungsprojekten mitarbeiteten (vgl. Flieger 2003).

Das essentielle Element der Handlungsforschung ist die Kommunikative Validierung, bei der der Dialog mit den erforschten Personen wesentlich zum Forschungsprozess beiträgt und somit wissenschaftliche Erkenntnis und praktische Konsequenzen aufeinander bezogen sind (vgl. Bohnsack, Marotzki und Meuser 2006).

"Kommunikative Validierungsverfahren haben dort ihren Sinn und ihre unaufhebbare Notwendigkeit, wo die theoretischen Interpretationen von Aussagen, insbesondere Selbstdarstellungen, die Funktion haben, eine mit den Erforschten gemeinsame Praxis vorzubereiten und zu strukturieren, für die die Richtigkeit der Interpretationen insofern bedeutsam ist, als sich die Beteiligten über die objektiven Bedingungen des Untersuchungsfeldes und die darin enthaltenen Veränderungsmöglichkeiten zu verständigen haben." (a.a.O., S. 15)

Die Handlungsforschung wurde massiv kritisiert, hat sich im Endeffekt jedoch auch der Entwicklung qualitativer Forschungsmethoden zugewandt, die mittlerweile anerkannt und etabliert sind (vgl. Flieger 2003).

"Von der Aktionsforschung blieb der Anspruch übrig, dass Forschung an die Interpretationsmuster und Sinnstrukturen der "Beforschten" anzuknüpfen habe." (Moser 1995, zit. nach Flieger 2003)

In einem weiteren Schritt erfolgt die Darstellung einer weiteren, der Inklusiven Forschung nahe stehenden Forschungsmethodologie. Es ist dies PAR ("Participatory Action Research").

Participative Action Research - kurz PAR genannt - stammt aus dem US-amerikanischen Raum und könnte kurz wie folgt definiert werden:

"PAR refers to a process whereby the researchers and constituents together identify the problem to be investigated and collaborate throughout the entire data gathering, dissemination, and utilization process." (Markey, Santelli und Turnbull, ohne Jahresangabe, S. 20)

Beforschte Personen nehmen also aktiv am gesamten Forschungsprozess teil. Dabei sind zwei wesentliche Faktoren zu beachten:

-

(Forschungs-)Probleme müssen gemeinsam identifiziert und gelöst werden.

-

Es ist sicherzustellen, dass die Lösungen dieser Probleme nicht nur nützlich sind, sondern von den beforschten Personen auch verwendet werden können. (vgl. a.a.O.).

Weiters muss angefügt werden, dass PAR das Ziel verfolgt, soziale Veränderungen herbeizuführen, indem Personen aus einer unterdrückten Gemeinschaft oder Gruppe aktiv an Forschung teilnehmen (vgl. Garcia-Iriartre et al. 2008). Dem folgend ist PAR eindeutig in die Tradition Inklusiver Forschung einzureihen.

Flieger (2003) weist ausdrücklich darauf hin, dass PAR nicht als spezielle sozialwissenschaftliche Methode verstanden werden kann, sondern vielmehr als grundsätzliche Haltung bzw. als Forschungsansatz.

Hier erreichen wir einen Anknüpfungspunkt, der von Inklusiver Forschung nur noch sehr schwer zu trennen ist. Widmen wir uns also dem Hauptbestandteil der vorliegenden Diplomarbeit: Der Inklusiven Forschung.

Inklusive Forschung kann "als Ausdruck einer Bewegung innerhalb der Sozialwissenschaften gesehen werden, welche sich von einem essentialistischen und paternalistischen Wissenschaftsverständnis abwendet und stattdessen für unterdrückte Personen(gruppen) Partei ergreift und darauf abzielt, durch Forschung auf soziale Missstände hinzuweisen und politische Veränderungen herbeizuführen. Ein wesentliches Anliegen ist es dabei, Unterdrückten durch die Verwendung qualitativer, kreativer Methoden eine Stimme ("voice") zu verleihen." (Koenig und Buchner 2011/1, S. 3)

Bevor nun jedoch näher darauf eingegangen wird, welche Inhalte und Ziele Inklusive Forschung genau verfolgt und was dabei zu beachten ist, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Inklusive Forschung als Sammelbegriff zu verstehen ist für unterschiedliche Formen der Einbeziehung von Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Forschung (vgl. Koenig et al. 2010). Dabei sind vor allem die emanzipatorische und die partizipatorische Forschung gemeint.

"Inclusive Research is a term used to refer a range of research approaches that have traditionally been termed participatory or emancipatory, broadly speaking research in which people with learning difficulties are involved as more than just research subjects or respondents." (Walmsley 2001, zit. nach Koenig et al. 2010, S. 179)

Sofern in dieser Arbeit also die Rede von emanzipatorischer oder partizipatorischer Forschung ist, stammen diese Ausdrücke aus den verwendeten Zitaten und sind im Begriff "Inklusive Forschung" mit eingeschlossen. Dennoch sind diese beiden Forschungsmethodologien nicht gleichzusetzen.

Es folgt nun eine kurze schematische Darstellung (Abbildung 1) der wesentlichsten Unterschiede zwischen Partizipatorischer und Emanzipatorischer Forschung aus einem Beitrag von Koenig et al. (2010), um einen kleinen Einblick in das zu bekommen, was Walmsley (2001) in oben angeführtem Zitat als "Inklusive Forschung" zusammenfasst:

|

Partizipatorische Forschung |

Emanzipatorische Forschung |

|

|

Methodologie |

Primär phänomenologisch (Erforschung der Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen), zumeist qualitative Methoden |

Forschung als politisches Handeln, sowohl qualitative als auch quantitative Methoden |

|

Ideentheoretische Ausrichtung |

Nicht vorgegeben, zumeist verortet innerhalb des Normalisierungsdiskurses oder des Sozialen Modells von Behinderung, Beförderung positiver Bilder von Menschen mit Behinderung |

Klare Übernahme des Sozialen Modells von Behinderung, Forschung wird nur durchgeführt, wenn es einen praktischen Nutzen für Menschen mit Behinderung hat |

|

Kontrolle |

ForscherInnen arbeiten partnerschaftlich mit Menschen mit Behinderung v.a. in der Phase der Datenaufnahme |

Menschen mit Behinderung haben Kontrolle über alle Aspekte des Forschungsprojekts - von der Formulierung der Forschungsfrage bis zur Dissemination |

|

Rolle der ForscherIn |

Die Expertise eines/einer Experten/Expertin, wird gegenseitig geteilt, manchmal auch eine beratende bzw. unterstützende Funktion |

Die Expertise von nicht-behinderten ForscherInnen wird zur Verfügung gestellt |

|

Themen |

Themen, die für Menschen mit Behinderung relevant sind |

Erforschung und Identifizierung geeigneter Handlungsstrategien für Veränderungsprozesse |

|

Rechenschaftspflicht |

Gegenüber Fördergebern und der Akademia |

Gegenüber Menschen mit Behinderung und ihren Organisationen |

Ein wesentlicher Beitrag zur Darstellung Inklusiver Forschung findet sich bei Walmsley und Johnson (2003), die in "Inclusive Research with People with Learning Disabilities. Past, Present and Futures" die Grundlagen Inklusiver Forschung anführen. Sie definieren Inklusive Forschung so:

"We will define it as research in which people with learning disabilities are active participants, not only as subjects but also as initiators, doers, writers and disseminators of research." (Walmsley und Johnson 2003, S. 9)

Zu dieser Definition formulieren die beiden Autorinnen eine Reihe von Kriterien, die vorliegen müssen, um von Inklusiver Forschung sprechen zu können (an dieser Stelle wird die Übersetzung von Koenig et al. 2011 verwendet):

-

Die Forschungsfragen, Themen oder Problemstellungen müssen für Menschen mit Lernschwierigkeiten von Bedeutung sein.

-

Inklusive Forschung sollte dabei die Interessen von Menschen mit Lernschwierigkeiten vertreten und diese vorantreiben.

-

Die Forschung muss kooperativ sein und Menschen mit Lernschwierigkeiten Gelegenheit geben, am Forschungsprozess selbst als ForscherInnen mitzuwirken.

-

Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten über den Forschungsprozess ein gewisses Ausmaß an Kontrolle ausüben.

-

Die Forschungsfrage, der Prozess und die Ergebnisse müssen für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich sein. (Walmsley und Johnson 2003, S. 64 sowie Koenig et al. 2011, S. 147f.)

Petra Flieger (2003) nennt zusätzlich zu diesen Kriterien unterschiedliche Dimensionen der Partizipation, die das Ausmaß der Teilnahme an Inklusiver Forschung wesentlich beeinflussen:

-

Teilnahme, die den Inhalt der Forschung betrifft (Information, Interpretation, Analyse und Kommentieren der Ergebnisse, Planung und Umsetzung von Veränderungen)

-

Teilnahme, die den Forschungsprozess selbst betrifft (Unterstützung beim Prozess der Datengewinnung und -interpretation, Mitgestaltung des Forschungsprozesses als ForscherInnen bzw. Co-ForscherInnen)

-

Teilnahme, die den Inhalt, den Forschungsprozess oder beides betrifft (Information über den Forschungsprozess und seine Konsequenzen) (vgl. Flieger 2003)

Dies alles erscheint aus Sicht Inklusiver ForscherInnen notwendig, weil bisherige Forschung über Menschen mit Behinderung in Frage gestellt wurde. Traditionelle Forschung über Menschen mit Behinderung missachtet deren Erfahrungen, ist möglicherweise für die betroffenen Personen selbst gar nicht von Nutzen und hat keinen positiven Einfluss auf ihr materielles Wohlergehen und ihre Lebensqualität (vgl. Northway 2000). Anders formuliert hieße das:

"Sonderpädagogische Forschung ist im deutschsprachigen Raum immer noch durchgängig Forschung über Menschen mit Behinderungen statt mit Menschen mit Behinderung." (Buchner und Koenig 2008, S. 32, Hervorhebungen im Original)

Inklusive Forschung stellt den Versuch dar, das an traditioneller Forschung kritisch Betrachtete zu verändern. Die AkteurInnen der Selbstvertretungsbewegung tragen nicht zuletzt einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung (vgl. Johnson 2009).

Wesentlich an Inklusiver Forschung ist, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv an Forschung teilnehmen - und sich somit die Rolle von WissenschafterInnen, die ebenfalls Inklusiv forschen wollen, verändert. Mehr dazu findet sich im Abschnitt 2.5. - "Rolle und Rollenverständnis". Wie und in welcher Form sich Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Forschungsprozess einbringen, ist bestimmendes Element Inklusiver Forschung - auch wenn das bedeutet, dass ForscherInnen und WissenschafterInnen, so sie inklusiv forschen möchten, ihre eigene Rolle im Forschungsprozess überdenken müssen.

"How power in research is exercised ist central to the principles thus inclusive research demands a different approach from those who are traditionally referred to as researchers. Within this framework, research is no longer the exclusive province of the ‚expert'. Rather expertise and skills are shared collaboratively and each party to the research brings a range of skills, expertise and lived experience to the work." (Johnson 2009, S. 252)

Diese Art zu forschen ist nicht unumstritten. Aus diesem Grund folgt anschließend ein Abschnitt zum Thema "Kritik an Inklusiver Forschung".

Inklusive Forschung stellt einen relativ neuen Zugang zu Forschung im Bereich Menschen mit Lernschwierigkeiten dar. Nicht zuletzt deshalb sind im wissenschaftlichen Diskurs Stimmen vorhanden, die diesen Ansatz kritisieren.

Hier werden nun die wesentlichsten Argumente aus der Literatur genannt. Was die Kritik am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" als Inklusives Forschungsprojekt betrifft, so findet sich dafür eigens Raum, wenn die ausgewerteten Daten besprochen werden sollen (vgl. Abschnitt 16. - Empowerment-behindernde Aspekte und Kritik am Setting).

Danieli und Woodhams (2005) nennen einige Argumente innerhalb einer kritischen Betrachtung Inklusiver Forschung. Zum einen stellen sie das verstärkt im Vordergrund stehende politische Moment, das Inklusiver Forschung innewohnt, in Frage. Wenn die unterschiedlichsten Wege, die Unterdrückung einzuschlagen vermag, durch Forschung ans Tageslicht gebracht werden sollen, sind diese Wege nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch im Forschungsprozess selbst aufzuspüren.

"In other words, it requires an examination of both the material and the social relations of knowledge production." (Danieli und Woodhams 2005, S. 284)

Weiters nennen die beiden Autorinnen das Argument, dass Inklusive Forschung insofern als selektiv bezeichnet werden könnte, als sie vom Sozialen Modell von Behinderung ausgeht. Wenn aber, so die beiden Verfasserinnen weiter, Personen, die an der Forschung beteiligt sind, wie zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst, dieses Modell gar nicht vertreten, weil sie es etwa nicht kennen (für sich selbst und andere betroffene Personen also von einem medizinisch orientierten Behinderungsbegriff ausgehen), dann bestünde der Verdacht, dass eben jene Ergebnisse beiseite gelassen werden könnten, weil sie ja die eigene Forschungsgrundlage in Frage stellten (vgl. Danieli und Woodhams 2005).

Außerdem ist die Frage der Macht für Danieli und Woodhams (2005) insofern offen, als niemals ganz ausgeschlossen werden könne, dass alle beteiligten Personen an Inklusiven Forschungsprojekten gleichermaßen mit Macht ausgestattet seien. Dies gelte zum Beispiel auch für Interviewpersonen mit Lernschwierigkeiten, wenn sie von forschenden Menschen mit Lernschwierigkeiten befragt würden:

"Effectively what we have in this scenario is the researcher, whether consciously or not, exercising power over the research subject, and potentially generating data which support their own arguments, i.e. socially desirable responses, rather than accurately representing the views of their research subjects." (Danieli und Woodhams 2005, S. 288)

Und nicht zuletzt kritisieren die beiden Autorinnen, dass Inklusive Forschung sich als "alleinige Wahrheit" verstehen wolle und andere Forschungsansätze nicht gelten lasse (vgl. a.a.O.). Inklusive Forschung stellt sich demnach über andere Zugänge zu Forschung und wertet diese ab.

Monika Wagner Willi (2011) hingegen betont, dass eine Gemeinsamkeit zwischen ForscherInnen und Forschungssubjekten fälschlicherweise auf der Grundlage eines Labels (in unserem Falle "Menschen mit Lernschwierigkeiten") vorausgesetzt würde - zum Beispiel in Referenzgruppen oder in der Interviewsituation, wie bereits bei Danieli und Woodhams genannt.

Abgesehen davon würden in eben diesen Situationen als Vergleichshorizont oftmals die Erfahrungswerte der interviewenden Person mit Lernschwierigkeiten herangezogen, was die Antworten und somit auch die Ergebnisse verfälschen könnte (vgl. Wagner-Willi 2011).

Sie schließt ihre Ausführungen mit folgendem Satz:

"Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass ich den Einbezug von Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Forschungspraxis grundsätzlich für möglich halte, jedoch nicht als eine Voraussetzung für eine dem Gegenstand angemessene Forschung sehe." (Wagner-Willi 2001, S. 44)

Weiters wurde immer wieder die Tatsache kritisiert, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten mit dem System Universität bzw. Wissenschaft nur bedingt etwas anfangen könnten, da sie diese Systeme - aufgrund der Tatsache, dass sie davon bisher immer ausgeschlossen waren - nicht kennen.

"The relationship between the academy and the disability movement is a problematic one." (Goodley und Moore 2000, S. 861)

Die beiden Autoren zielen mit dieser Aussage auch darauf ab, was Danieli und Woodhams (2005) an der politischen Stoßrichtung kritisierten: dass es nämlich nicht immer ganz einfach ist, politischen Aktivismus mit akademischer Forschung zu verbinden, vor allem dann nicht, wenn man die direkt betroffenen Personen auch in wissenschaftlichem Sinne mit ins Boot holen möchte.

Andererseits stellen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in Forschung eingebunden werden, auch ganz andere Hindernisse in den Weg. Diese Barrieren sind formaler Natur: Menschen mit Lernschwierigkeiten haben weder akademische Ausbildung noch Titel oder Matura und sind somit nicht berechtigt, in universitärem Rahmen zu arbeiten und dort aktiv zu partizipieren.

"Das eigene Karrierestreben und somit ‚bestehen Können' in einem derartigen System ist von der Erfüllung definierter akademischer Output-Kriterien abhängig. Erst durch die Akkumulation akademischer Titel, Publikationen und wissenschaftlicher Vorträge erhält der/die ForscherIn die formelle Legitimation, sein/ihr Handeln entsprechend durchzuführen und über einen längeren Zeitraum fortzusetzen." (Koenig und Buchner 2011/2, S. 269)

Ich als Autorin dieser Diplomarbeit erkenne an, dass Inklusive Forschung nicht vollkommen ist und Fehlerquellen immer wieder aufgespürt werden können und müssen. Dennoch hoffe ich, mit dieser Arbeit einen Beitrag zu leisten, sich mit Inklusiver Forschung auch kritisch auseinanderzusetzen, wenngleich ich meine eigene Arbeit völlig in Frage stellen müsste, könnte ich mich mit diesem Ansatz nicht identifizieren.

Widmen wir uns nun einem weiteren großen Thema im Rahmen dieser Diplomarbeit: Empowerment. Im Folgenden wird ausführlich dargestellt werden, was unter diesem Begriff zu verstehen ist und wie er in weiterer Folge operationalisiert werden wird.

Das Empowerment-Konzept ist in der vorliegenden Diplomarbeit ein sehr wesentliches Element, da die Auswertung der gewonnenen Daten sich an diesem Konzept maßgeblich orientiert. Bevor darauf eingegangen kann, wie und in welchem Zusammenhang es für die vorliegende Arbeit zu verstehen ist, ist ein kurzer Exkurs in die Geschichte dieses Konzeptes und des Begriffes "Empowerment" angebracht, um die Hintergründe besser verständlich zu machen.

Geschichtlich betrachtet gründet der Begriff "Empowerment" in der Sozialgeschichte der USA des 19. Jahrhunderts, obwohl der Begriff erst in der Bürgerrechtsbewegung der afro-amerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten in den 1960er-Jahren eingeführt wurde (vgl. Biewer 2009, S. 147). Hier wurde in selbstorganisierten und kollektiven Aktionen gegen Diskriminierung, gesellschaftliche Benachteiligung und Segregation gekämpft mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit und politischer Teilhabe. Als wesentliche Vertreter dieser Bestrebungen sind Malcolm X und Martin Luther King zu nennen. Ebenso angeführt werden muss in diesem Zusammenhang die lateinamerikanische Befreiungstheologie, wesentlich mitbestimmt von Paolo Freire (1921-1997), einem brasilianischen Pädagogen und Sozialreformer (vgl. Theunissen 2009, S. 31f.). Theunissen erkennt in beiden Entwicklungslinien die Gemeinsamkeit in der Grundüberzeugung, dass sozial benachteiligte und marginalisierte Personen einer Gesellschaft ihre Lebensumstände selbst verbessern können, indem sie sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden und sich selbst Fähigkeiten aneignen (vgl. a.a.O., S. 32). Somit stammt das Empowerment-Konzept also aus Zusammenschlüssen ethischer Minderheiten, die begonnen haben, für ihre eigenen Rechte zu kämpfen, woraus sich in weiterer Folge eine politische Macht entwickelt hat.

In Anlehnung an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und die Befreiungstheologie Paolo Freires haben sich viele unterschiedliche Entwicklungslinien zum Thema Empowerment gebildet, die alle auf dasselbe Grundmuster der "aktiven Gestaltung von Veränderungen durch ‚betroffene Menschen' als zentrales Thema" (Schlummer 2011, S. 33) zurückgreifen. Genannt werden kann hier laut Schlummer (vgl. a.a.O., S. 32) z.B.:

Empowerment

-

in der sozialen Arbeit

-

für Menschen mit geistiger Behinderung

-

in der Erwachsenenbildung

-

in der Psychiatrie

-

Empowerment und Gewaltfreiheit für Frauen im Gaza-Streifen

-

in der digitalen Stadtverwaltung

-

in der Kommunikation und Führung

-

als wichtiges Managementkonzept

-

in der Unternehmensführung und -entwicklung

Theunissen und Plaute (2002, S. 15) erweitern die sozialen Bewegungen, die das Empowerment-Konzept für sich nutzbar machen, um folgende Bereiche:

-

Frauenbewegung

-

Ökologiebewegung

-

Friedensbewegung

-

Behindertenbewegung

-

Kommunitarismusbewegung

-

Gesundheitsbewegung

-

Selbsthilfe- und Selbstvertretungsgruppen

-

Selbstbildungs- und Selbstermächtigungskampagnen

-

Lokal-politische BürgerInneninitiativen

-

Nachbarschafts- und Stadtteilprojekte

-

Gemeinwesenbezogene Aktionen

Weiters weisen Theunissen und Plaute (a.a.O.) darauf hin, dass alle diese Bewegungen, Initiativen und Projekte zur "Entmachtung, Entlegitimierung und Entgrenzung staatlicher Politik" beigetragen haben.

Betrachtet man denjenigen Teil des Empowerment-Konzeptes, der für Menschen mit Lernschwierigkeiten und somit für die vorliegende Diplomarbeit wesentlich ist, so lässt sich aus historischer Perspektive feststellen, dass einen wesentlichen Faktor in der Einbringung des Empowerment-Konzeptes in jenen Bereich die sogenannte "Krüppelbewegung", also ein politischer Zusammenschluss von Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, darstellt. Die "Krüppelbewegung" kämpfte in den 1980er-Jahren gegen Diskriminierung, Benachteiligung, Unterbringung und Fremdbestimmung in Pflegeheimen, Behindertenanstalten und Psychiatrien (vgl. Theunissen 2002, S. 4). Auch die Selbstvertretungsbewegung sowie People First (vgl. Abschnitt 2.1.2.) trugen wesentlich zur Implementierung des Empowerment-Konzeptes in den Bereich von Menschen mit Lernschwierigkeiten bei, indem sie aus eigener Kraft Zusammenschlüsse bildeten und sich ihrer Stärken bewusst wurden.

Nachdem nun in sehr verkürzter Form über die Hintergründe des Begriffes "Empowerment" berichtet wurde, ist es an der Zeit, den Begriff selbst genauer zu betrachten und den Versuch einer Definition für die vorliegende Diplomarbeit zu wagen.

Der Begriff "Empowerment" könnte wörtlich übersetzt werden als "Selbst-Bemächtigung", "Selbst-Ermächtigung" oder "Selbst-Befähigung" (vgl. Theunissen 2009; Biewer 2009). Hinter diesem Begriff verbirgt sich jedoch viel mehr als die bloße Übersetzung eines Wortes.

Der Empowerment-Begriff sagt aus, dass "vorhandene Stärken von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position (z.B. soziokulturell Benachteiligte; ethnische Minderheiten; allein erziehende Frauen; Menschen mit einer psychischen Krankheit oder Behinderung; Familien mit behinderten Angehörigen)" (Theunissen 2009, S. 27, Hervorhebung im Original) betont werden sollen, um in weiterer Folge "ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und sich für ihre Interessen ein[zu]setzen" (Biewer 2009, S. 147). Das Ziel liegt in der Kontrolle über die eigenen Lebensumstände (vgl. a.a.O.). Dem muss hinzugefügt werden, dass dem Empowerment-Konzept auch eine massive politische Komponente innewohnt, denn:

"Empowerment war von Anfang an mit politischen Zielsetzungen verbunden und wurde zunehmend zur Bezeichnung eines Prozesses, in dem benachteiligte und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und sich für ihre Interessen einsetzen."

(Biewer 2009, S. 147)

Es geht hier also vor allem um eine politische Stoßrichtung, um das Eintreten für die eigenen Interessen und darum, die eigenen Lebensumstände selbst kontrollieren zu können. Stärken werden von der betroffenen Personengruppe - in diesem Fall von Menschen mit Lernschwierigkeiten - erkannt und daraus Netzwerke und Zusammenschlüsse gebildet, aufgrund derer nicht nur das Individuum, sondern ein Kollektiv über neue Handlungsspielräume verfügt.

Bevor nun jedoch weiter in das Empowerment-Konzept eingegangen werden soll, sei darauf hingewiesen, dass "als Kerngedanke die Grundidee einer humanistischen Sichtweise zu konstatieren [ist], in der der Mensch mit der Fähigkeit der Selbstregulierung ausgestattet ist und Behinderung als Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses angesehen wird" (Schlummer 2011, S. 32). Näheres zu den Hintergründen wurde bereits in Abschnitt 2.2.1. (Das Soziale Modell von Behinderung) ausgeführt.

Nachdem nun grob umrissen wurde, worum es sich beim Empowerment-Konzept handelt, soll nun herausgearbeitet werden, welche Aspekte davon für die vorliegende Diplomarbeit, genauer gesagt für den empirischen Teil (vgl. Abschnitt 15 - Empowerment) wesentlich sind. Zu diesem Zweck wird eine Art Raster herausgearbeitet, anhand dessen in weiterer Folge die durch das vorliegende Forschungsprojekt gewonnenen Daten bearbeitet werden können - im Folgenden benannt als "Arbeitsraster Empowerment".

In diesem Abschnitt wird geklärt, welche Aspekte des Empowerment-Konzeptes, das im vorangegangenen Abschnitt definiert wurde, für die Bearbeitung des vorhandenen Datenmaterials im empirischen Teil dieser Diplomarbeit eine tragende Rolle spielen. Zu diesem Zweck werden Georg Theunissen und Dorothy Atkinson herangezogen, die beide einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion um Empowerment-Prozesse bei Menschen mit Lernschwierigkeiten leisten. Es wird versucht, aus den Schriften dieser beiden AutorInnen herauszufiltern, welche Ebenen von Empowerment sich finden lassen können, um sie in weiterer Folge in der Auswertung der gewonnenen Daten nutzbar zu machen.

Ein erster Ansatz zum Bearbeiten von Empowerment-Prozessen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten findet sich bei Theunissen (2009, S. 27 ff.). Er erfasst - Herriger (2006) folgend - vier zentrale begriffliche Zugänge zu Empowerment:

-

Empowerment als Selbstverfügungskräfte, vorhandene Stärken oder individuelle Ressourcen zur individuellen Bewältigung von Problemlagen, Krisen, Konflikten oder Belastungen im Alltag aus eigener Kraft. Grundannahme hierbei ist das unbedingte Vertrauen in die eigenen Stärken von gesellschaftlich marginalisierten Personen und das Erkennen der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten.

-

Empowerment als politisch ausgerichtete Macht und Durchsetzungskraft durch die Emanzipation von Personengruppen aus einer relativen Ohnmacht hin zu politischer Einflussnahme. Ziel sind hierbei politische Bewusstwerdungsprozesse sowie politische Aktionen und Erfahrungen von bisher durch mangelnden Zugang zu sozio-kulturellen Ressourcen sowie gesellschaftlichen Institutionen (z.B. Bildungseinrichtungen) benachteiligten Gruppen.

-

Empowerment im reflexiven Sinne als Prozess, in dem gesellschaftliche Randgruppen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Sie werden sich dabei ihrer eigenen Würde und Fähigkeiten bewusst, eignen sich selbst Wissen und Handlungskompetenz an, entwickeln eigene Kräfte und nutzen soziale Ressourcen. Ziel ist die selbstbestimmte, eigenverantwortliche Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens.

-

Empowerment im transitiven Sinne durch das Entwickeln von Vertrauen in die eigenen Ressourcen, die Fähigkeit, eigene Angelegenheiten selbstständig zu regeln und sich gegenüber anderen zu behaupten. Dabei ist wesentlich, dass das nur die betroffene Person für sich selbst vollziehen kann, es kann z.B. nicht eine Betreuungsperson eine Person mit Lernschwierigkeiten "empowern", sondern lediglich Empowerment-Prozesse "anstiften" (etwa durch die Bereitstellung von Information oder die Erschließung und Mobilisierung von Ressourcen). Empowerment ist hier als professionelle Praxis gemeint, die bereit sein muss, "die traditionelle hierarchisch-paternalistische Ebene professioneller Arbeit aufzugeben und sich auf Prozesse des Aushandelns und Verhandelns, des gemeinsamen Suchen und Entdeckens einzulassen" (Lenz 2002, S. 16, zit. nach Theunissen 2009, S. 29).

Diese vier Zugänge sind nicht voneinander trennbar und scheinen einander auf den ersten Blick zu ähneln. Aus diesem Grund werden die wesentlichen Unterschiede dieser vier Ebenen noch einmal heraugearbeitet, um ein klareres Verständnis zu bekommen:

Ebene 1 ("Empowerment als Selbstverfügungskräfte") zielt darauf ab, dass die vorhandenen Stärken der betroffenen Personen bereits erkannt wurden und darauf auch vertraut wird - es wurden also bereits Erfahrungen gemacht, die wesentlich dazu beitragen, Empowerment-Prozesse in Gang zu setzen. "Vorhandene Stärken ermöglichen es dem Einzelnen Belastungssituationen selbst zu bewältigen" (Biewer 2009, S. 148).

Ebene 2 ("Empowerment als politisch ausgerichtete Kraft") spricht vor allem Zusammenschlüsse von betroffenen Personen an. Durch die Erfahrungen, die als Gruppe gemacht werden, kann das eigene Potential erkannt werden und in weiterer Folge politische Macht bzw. Einflussnahme ermöglicht werden. "Gruppen treten ein für den Abbau von Benachteiligung und Vorurteilen" (a.a.O.).

Ebene 3 ("Empowerment im reflexiven Sinne") beschreibt einen Prozess, bei dem die Bewusstwerdung der eigenen Fähigkeiten wie auch der eigenen Würde noch nicht abgeschlossen ist. Zuerst müssen die eigenen Fähigkeiten erkannt werden, um diese dann auch einsetzen und verteidigen zu können. "Behinderte Menschen werden sich ihrer Kompetenzen bewusst und nehmen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand" (a.a.O.).

In Ebene 4 werden ProfessionalistInnen angesprochen, die Menschen mit Lernschwierigkeiten dazu anregen sollen, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, ohne sie dazu zu zwingen. Empowerment kann nur durch das Individuum selbst erreicht werden, es kann nicht von außen aufoktroyiert werden. "Menschen werden angeregt, verschüttete Stärken zu nutzen und zu entwickeln" (a.a.O.).

Diese vier Zugänge werden im empirischen Teil (vgl. Abschnitt 15 - Empowerment) zum Tragen kommen, wenn das vorhandene Datenmaterial anhand dieser vier Ebenen analysiert wird. Notwendigerweise muss jedoch auch Dorothy Atkinson besprochen werden, die einen sehr wesentlichen Überschneidungspunkt von Empowerment und Inklusiver Forschung anspricht. Näheres dazu findet sich im nächsten Abschnitt.

Einen weiteren sehr wesentlichen Aspekt bringt Dorothy Atkinson ein. Sie arbeitet und argumentiert aus der Perspektive der Inklusiven Forschung, die auch dieser Diplomarbeit zu Grunde liegt (vgl. Abschnitt 2.2.4. - "Inklusive Forschung").

Davon ausgehend bearbeitet Dorothy Atkinson die Lebensgeschichten von Menschen mit Lernschwierigkeiten (sie nennt dies "Oral and Life History Research", vgl. Atkinson 2004; Atkinson und Walmsley 1999) und erkennt darin einen empowerment-fördernden Aspekt, indem "people can come to own and control the stories of their lives" (Atkinson 2004, S. 691). Autobiographien beinhalten das größte Potential für die Darstellung der eigenen Person (vgl. Atkinson und Walmsley 1999).

Atkinson benutzt narrative Methoden, um Menschen mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit zu bieten, ihr Leben wiederzuerzählen. Dieser Prozess wirkt empowerment-fördernd, indem sie die befragten Personen als "expert witnesses" (Atkinson 2004, S. 692), also als professionelle ZeugInnen, in Bezug auf ihr eigenes Leben ansieht und nicht als Datenquellen für ForscherInnen. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten könnte dies besonders bedeutsam sein, denn:

"[Some] People with learning difficulties, because of their segregated lives, have none of the usual ‚stock of stories' - from family, friends and community - nor the everyday documents, photographs and memorabilia of family life, from which to draw in order to make sense of their lives." (a.a.O.)

Dies mache, so Atkinson, Life History Research umso bedeutender und in weiterer Folge auch empowernder. "Lost voices" (Atkinson und Walmsley 1999, S. 203) kommen zu Wort und somit zu Bedeutung. Der Begriff "verlorene Stimmen" soll das Schweigen von Menschen mit Lernschwierigkeiten über Jahrzehnte hinweg ausdrücken, als man annahm, dass diese Personen nicht für sich selbst sprechen können (vgl. Atkinson und Walmsley 1999).

Weiters kann dadurch nicht nur die Geschichte einzelner Personen erzählt werden, sondern - fasst man alle diese einzelnen Geschichten zusammen - auch die Geschichte von Menschen mit Lernschwierigkeiten (einer Epoche) allgemein.

Atkinson hatte im "Past Time Project" (Atkinson 2004, S. 693ff.) ursprünglich geplant, eine Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten über die Dauer von sechs Wochen zu ihren Lebensgeschichten zu befragen. Daraus wurden letztlich zwei volle Jahre, denn die Gruppe wurde zu einem Selbstläufer, indem sich die beteiligten Personen selbstständig zusammenschlossen und erkannten, dass sie alle ähnliche Geschichten zu erzählen hatten. Atkinson selbst war dazu gezwungen, ihre Rolle als Forscherin hintanzustellen und wurde zur Schreiberin der Gruppe. Ihre Geschichten auch in schriftlicher, publizierter Form vorliegen zu haben war für die TeilnehmerInnen der Gruppe äußerst wichtig. Auf diese Weise wurde öffentlich sichtbar, was jede einzelne Person der Gruppe im Laufe ihres Lebens erlebt hatte. Durch das Zusammenfassen mehrerer Geschichten wurden nicht nur Überschneidungen in den Geschichten einzelner TeilnehmerInnen ersichtlich, sondern ihre Lebensgeschichten konnten auch in einen größeren historischen Kontext gestellt werden.

Atkinson konstatiert drei verschiedene Ebenen von Empowerment, die durch das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte sichtbar gemacht werden können (vgl. Atkinson 2004, S. 698ff.):

-

Individuelles Empowerment durch das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte als lebendige Person, nicht als Falldarstellung. Menschen streben danach, ihrem Leben Bedeutung zu verleihen. Im Erzählen ihrer eigenen Geschichte gewinnen Menschen mit Lernschwierigkeiten eine neue Perspektive, auch dadurch, dass es möglich ist, durch die (Wieder-)Erinnerung an negative Erfahrungen dieselben besser zu verstehen und Rückschlüsse daraus zu ziehen. So wird der Sinn der eigenen Identität (erneut) reflektiert, woraus sich ein empowernder Prozess ergibt.

-

Kollektives Empowerment meint den Einfluss von Oral und Life History Research auf einem sozialen Level. Die teilnehmenden Menschen mit Lernschwierigkeiten nehmen im Zuge des Forschungsprozesses eine tragende Rolle als ForscherInnen ein, was bereits das Einsetzen von Empowermentprozessen nach sich ziehen kann. Wesentlich ist aber auch der empowerment-fördernde Faktor des Erkennens von sozialer und politischer Unterdrückung bei sich selbst wie auch bei anderen TeilnehmerInnen der Gruppe durch den Austausch von Informationen und das gegenseitige Erzählen der eigenen Geschichte. Lebensgeschichten werden zu historischen Dokumenten, die aus der Sicht von "InsiderInnen" ein umfassendes Bild der Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten zeichnen. Gerade auch negativen Erfahrungen wie zum Beispiel dem hospitalisierten Leben kommt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Bedeutung zu, wenn eine Art "kollektiver Schmerz" in der Erinnerung aufkommt. (Er-)Fasst man mehrere individuelle Lebensgeschichten zusammen, können diese eine tragfähigere Basis bilden als eine einzelne Geschichte, indem sie allgemeine Themen einer Periode zu einem bestimmten Thema aufzeigen. Der Prozess des Erzählens der individuellen Geschichte selbst ist empowernd, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, auch ("Fighting back against authority", a.a.O, S. 699).

-

Praktiziertes Empowerment: Oral und Life history Research kann sowohl die Forschungspraxis (durch das Anregen Inklusiver Forschung) als auch die Praxis im Gesundheits- und Sozialwesen (durch das Animieren von ProfessionalistInnen wie SozialarbeiterInnen, Pflegepersonal, TherapeutInnen und PädagogInnen), Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Lebensgeschichten erzählen zu lassen, beeinflussen. Diese ProfessionalistInnen haben insofern besonders gute Möglichkeiten, Life History Research umzusetzen, als sie in unmittelbarer Beziehung zu Menschen mit Lernschwierigkeiten stehen und eventuell sogar am ehesten Zugang zu Dokumenten und familiären Quellen schaffen können. Hier könnte der Zugang zu Life History Research nicht über Forschung an sich, sondern etwa über das Erstellen eines "Lebensbuches" erfolgen, das dieselben Nachforschungen und Denkprozesse der erzählenden Person erfordert wie im wissenschaftlichen Kontext.

Bei allen diesen Ebenen ist zu beachten, dass immer kritisch reflektiert werden muss, wer die Lebensgeschichten erfasst und niedergeschrieben hat, da siedadurch natürlich gefiltert werden. Dabei sind drei Leitfragen wesentlich:

-

Wer hat das Erzählen der Lebensgeschichte initiiert und warum?

-

Wer hat sie niedergeschrieben und wie ist das vor sich gegangen?

-

Wer ist in Besitz der niedergeschriebenen Lebensgeschichte? (vgl. Atkinson und Walmsley, 1999)

In Zusammenhang mit der vorliegenden Diplomarbeit muss gesagt werden, dass es sich beim vorliegenden Datenmaterial nicht um die vollständigen Lebensgeschichten von Menschen mit Lernschwierigkeiten handelt. Die Ausführungen von Dorothy Atkinson sind dafür aber insofern bedeutend, als bei einer intensiven Zusammenarbeit mit dieser Zielgruppe über eine Dauer von knapp eineinhalb Jahren deren Lebensgeschichten selbstverständlich von Bedeutung sind. Dies schlägt sich bereits bei der Auswahl der Themen der jeweiligen Forschungsprojekte nieder und spielt in jedem einzelnen Schritt des Forschungsprozesses eine wesentliche Rolle.

Am Ende dieses Abschnitts ist festzuhalten, dass bei Georg Theunissen vier und bei Dorothy Atkinson drei Ebenen von Empowerment gefunden werden konnten, die bei der Auswertung des Datenmaterials eine tragende Rolle spielen werden.

Fahren wir - nachdem der Zugang zu und das Verständnis von Empowerment nun geklärt wurde - also fort mit der Klärung der wesentlichsten Begriffe, die im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit verwendet werden. Es folgt als nächstes die Klärung des Begriffes Experte/Expertin.

In dem beschriebenen Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" wurde für die mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten der Begriff "Experte" bzw. "Expertin" gewählt. Gemeint wurde und ist damit, dass wir, als ebenfalls am Seminar mitarbeitende Personen, und die betreffenden Personen sich selbst als "ExpertInnen in eigener Sache" verstehen, indem sie sich in Themenfelder einbringen, die zuvor ausschließlich Fachleuten - in diesem speziellen Fall wissenschaftlichem Personal bzw. Studierenden - zugedacht waren (vgl. Kulig, Schirbort und Schubert 2011, S. 9). Aber auch die People First-Bewegung (vgl. Abschnitt 2.1.2. - Exkurs: Die Selbstvertretungs-Bewegung und People First) verwendet die Bezeichnung "ExpertInnen in eigener Sache" und begründet dies damit, dass

"Menschen mit Lernschwierigkeiten als Experten in eigener Sache in allen Angelegenheiten selbst bestimmen und mitbestimmen, denn sie haben durch ihre eigene Lebensgeschichte die nötige Erfahrung." (Göthling und Schirbort 2011, S. 59)

Dies soll aussagen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, solange es um ihre Belange geht, auch volles Teilhabe- und Mitbestimmungsrecht haben sollten. Nimmt man dieses Recht ernst, so sind sie als diejenigen Personen anzusehen, die über die nötige Expertise verfügen, um Problemstellungen zum Thema Behinderung identifizieren zu können. Dies macht sie - unabhängig von ihrer Bildung, ihrer Lebenssituation oder in diesem Fall auch ohne die ansonsten unabdingbare akademische Ausbildung - zu "ExpertInnen in eigener Sache". Dies betrifft sowohl die tatsächliche Mitarbeit an Forschungsprojekten wie auch den Aspekt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, sofern es um Themenstellungen geht, die ihre Lebens- und Erfahrungswelt betreffen, selbst befragt werden können und müssen anstatt Nachforschungen bei deren Angehörigen, SachwalterInnen, LehrerInnen oder BetreuerInnen anzustellen (vgl. Buchner, Koenig und Schaefers 2011, S. 2).

"Of all forms of research in which people with learning disabilities have been major participants, the autobiography probably holds the greatest potential for full and equal partnership since the person who tells is unambiguously the ‚expert', the ultimate insider." (Walmsley und Johnson 2003, S. 149)