Person-zentrierte Begleitung und Sozialraumorientierung bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen

Diskussionsgrundlage für die Arbeitskreise "Person-zentrierte Begleitung, Sozialraumorientierung und die Behindertenhilfe." Entwicklungsforum anlässlich 20 Jahre alpha nova (2012)

Inhaltsverzeichnis

Person-zentrierte Begleitung hat insbesondere in Form der "Personenzentrierten Zukunftsplanung" Eingang in die Arbeit für Menschen mit Behinderung in Österreich gefunden. Das EU-Projekt "Neue Wege zur Inklusion" hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. In der Jugendwohlfahrt wiederum ist die Sozialraumorientierung ein weit verbreitetes Konzept und wird etwa in Graz bereits als Verwaltungsinstrument umgesetzt. Im sozialarbeiterischen Handeln ist Sozialraumorientierung längst verankert. In der Arbeit für Menschen mit Behinderung wurde in den letzten Jahren der Begriff der Inklusion zur allgemeinen Leitidee - neben Selbstbestimmung und Empowerment; die Sozialraumorientierung wird erst heuer in der österreichischen Behindertenhilfe auf das Podium von Fachtagungen gebracht.

Die vorliegende Ideenskizze versucht, Person-zentrierte Begleitung und Sozialraumorientierung konzeptionell zu verbinden. Sie greift dabei auch auf das Case Management und das Persönliche Budget zurück.

Dieses Skript diente als Diskussionsgrundlage für zwei Arbeitskreise, die sich als Entwicklungsforen mit konkretem Bezug auf die Rahmenbedingungen in der Steiermark mit der Weiterentwicklung der Arbeit für Menschen mit Behinderung beschäftigten. Das Skript will ganz explizit kein Postulat erheben (so soll es sein!), sondern will Bezüge zwischen Zugängen, Methoden und Werthaltungen herstellen. Ob eine Umsetzung wünschenswert ist, ist an anderer Stelle zu klären.

Den quantitativen Hauptteil bilden Erläuterungen zu den Kernelementen Personzentrierte Begleitung, Sozialraumorientierung, Case Management und Persönliches Budget. Auf dieser Basis wird dann versucht, eine Verbindung zwischen den Modellen herzustellen und auf die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen (vor allem auch intellektuellen Beeinträchtigungen) anzuwenden.

Mit dem Hinweis auf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung soll der gesellschaftspolitische Rahmen der Diskussion abgesteckt werden.

In den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten vollzog sich auch in der Steiermark ein Wandel in der Arbeit für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Große Einrichtungen wurden bis auf wenige Ausnahmen verkleinert. Dezentrale und regionale Strukturen wurden aufgebaut. Mit dem Behindertengesetz aus dem Jahr 2004 wurde die rechtliche und praktische Basis für viele individuelle Betreuungsleistungen geschaffen. Inklusion wurde mehr und mehr zur verbindenden Klammer über alle neuen Entwicklungen.

In der praktischen Arbeit mit den KundInnen wurden Formen und Teile der Personenzentrierten Zukunftsplanung zentraler Bestandteil. UnterstützerInnenkreise wurden eingeführt, HelferInnenkonferenzen werden abgehalten.

Die Leistungserbringung erfolgt jedoch im Wesentlichen innerhalb der genormten Angebote bzw. unter institutionellen Rahmenbedingungen. Der "klinische Blick" (Keupp, zit. n. Franz/Beck 2007, S. 7; S. 9) wurde noch nicht konsequent von einer Orientierung an der Personen mit seinen sozialen Bezügen abgelöst. Eine Person-zentrierte, alle Lebensbereiche umfassende und das soziale Umfeld konsequent einbeziehende Begleitung (etwa im Sinne eines Case Managements) wird derzeit nicht umgesetzt. Ebenso werden Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen von der persönlichen Assistenz ausgeschlossen.

Im Bereich der Jugendwohlfahrt fand die Sozialraumorientierung auch als Verwaltungsinstrument bereits Eingang in die Praxis (so auch in Graz, siehe z. B. Krammer, Sandner- Koller, Sixt 2009). In der Arbeit mit Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen wurde das Konzept in der Steiermark zwar angedacht, aber bis jetzt nicht weiter verfolgt. Mehre deutschsprachige Publikationen beschäftigen sich damit, bei Kongressen wurden Beiträge zu diesem Thema diskutiert. Es wurde gezeigt, dass die Sozialraumorientierung eine schlüssige Weiterentwicklung der Person-zentrierten Begleitung darstellt und geradezu als eine Voraussetzung gesehen werden muss, um den Anspruch nach Inklusion zu realisieren.

Fallweise wird in der Verwaltung das Thema Sozialraumorientierung in der Arbeit für Menschen mit Behinderung vor dem Hintergrund von Kostenoptimierung (sprich: Kostensenkung) ins Spiel gebracht.

Das Thema, das hier im Kontext der Steiermark bearbeitet wird, ist alles andere als neu. Ebenso kann auf praktische Erfahrungen in Nachbarbereichen wie der Sozialpsychiatrie zurückgegriffen werden. (Vgl. z. B. Projekt Bericht aus Stuttgart 2003: Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 2003.)

Konsequent umgesetzt würde es jedoch die Arbeit der Behindertenhilfe in wesentlichen Eckpunkten verändern.

Inhaltsverzeichnis

Der Ansatz, dass eine Person im Fokus der Begleitung steht und nicht die institutionellen Möglichkeiten der Begleitung einer Person, ist in der Behindertenhilfe konzeptionell weit verbreitet. In der Realität jedoch sind nach wie vor häufig die institutionellen Rahmenbedingungen prägend. Im Folgenden wird ein Überblick über den Personzentrierten Ansatz gegeben, ausgehend von Begriffserläuterungen, die dem psychiatrischen Feld entnommen wurde.

Anmerkung zur Begriffswahl: In der Literatur wird meist die Mehrzahl verwendet (personenzentriert), obwohl meist nur eine Person gemeint ist. Der Klarheit wegen wird im eigenen Text wie im englisch-sprachigen Raum üblich die Einzahl verwendet.

"Unter einem personenzentrierten Ansatz versteht man in den psychiatrischen Hilfen das Konzept einer an der Lebenssituation des Einzelnen ausgerichteten Behandlung ... Es wurde in Abgrenzung zu einer institutionszentrierten Steuerung formuliert.

Die institutionszentrierte Steuerung orientiert sich an festgelegten Platzzahlen, definierten Leistungen und einer homogenen Finanzierung. Patienten werden der Institution zugewiesen, die dem Hilfebedarf am ehesten gerecht wird. Innerhalb dieses Konzeptes ist es schwer auf Veränderungen z.B. beim Hilfebedarf zu reagieren.

Demgegenüber orientiert sich der personenzentrierte Ansatz an dem konkreten Hilfebedarf und an den vorhandenen Ressourcen und Hilfsmöglichkeiten im Lebensumfeld der Patienten. Die psychiatrischen Hilfen werden in Absprache mit allen Beteiligten ausgehandelt, und am Bedarf orientiert organisiert.

Die Vertreter des personenzentrierten Ansatzes versprechen sich davon u.a. eine Qualitätsverbesserung der Versorgung und eine größere Autonomie von Patienten und Angehörigen."

(http://de.wikipedia.org/wiki/Personenzentrierter_Ansatz_%28Psychiatrische_Hilfen%29, 02.02.2012.)

Eigentlich sollte dieser Zugang selbstverständlich sein. Aus einem wieder gut in den Bereich der Behindertenhilfe übertragbaren Zitat aus dem sozialpsychiatrischen Bereich wird ersichtlich, dass dem jedoch nicht so ist.

"Alle Beteiligten wissen, dass unser regional unterschiedlich differenziertes System psychiatrischer Hilfen "einrichtungs- oder maßnahmebezogen" funktioniert: Jeder Dienst, jede Einrichtung entwickelt ein Konzept - meist auf eine Zielgruppe bezogen - und handelt Bedingungen zur Abrechnung dieser Hilfen aus. Die Beziehungen zu den Klienten, die Arbeitsabläufe, Räumlichkeiten werden von den Mitarbeitern gestaltet und definiert; Hilfebedarfe von Klienten werden in diesem Rahmen wahrgenommen. In jeder Einrichtung/Dienst entwickelt sich ein eigenes Team." (Gromann 2002, S. 1.)

Schnittstellen zwischen Angeboten werden unzureichend bearbeitet, angenehme NutzerInnen werden gehalten, schwierige NutzerInnen machen "Drehtürkarrieren". Dieses System widerspricht der Menschenwürde und jeder ökonomischen Logik. (Vgl. Gromann 2002, S. 1-2.)

Person-zentriertes Arbeiten zeichnet sich also dadurch aus, dass die jeweilige Person mit ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten im Kontext ihrer individuellen Lebenswelt im Zentrum der Begleitung, Betreuung, Assistenz steht.

Die Unterstützungsleistungen zielen auf größtmögliche Selbständigkeit und Selbstbestimmung ab und sind so weit als möglich und erwünscht in die aktuelle Lebenswelt integriert. (Vgl. Kruckenberg 2000, zitiert in: Gromann 2002, S. 2.)

Wird der Person-zentrierte Zugang in der Hilfeplanung angewandt, kann der entsprechende Ablauf in sechs Phasen gegliedert werden.

"Die Teilschritte eines solchen Verfahrens lassen sich als partnerschaftlichen Problemlösezirkel beschreiben:

-

Erarbeiten und Zusammentragen von Informationen zum bisherigen und gewünschten Lebensfeld der Klientin / des Klienten

-

Erkennen von aktuellen Ressourcen und Problemen

-

Festlegung konkreter Hilfeziele in einem definierten Zeitraum (Selbsthilfe, Hilfen im persönlichen Umfeld, allgemeine soziale und medizinische Hilfen und fachpsychiatrische Hilfen)

-

Abstimmung der Planung mit allen Beteiligten, Bündelung der Hilfen und Festlegen der Durchführungs- und der Prozessverantwortung

-

koordinierte Durchführung und Dokumentation

-

Bewertung der Ergebnisse der Hilfen, Fortschreibung und oder Veränderung der Hilfeplanung (danach erneuter Beginn bei 1)." (Gromann 2002, S. 3.)

Die betroffene Person ist die zentrale AkteurIn eines solchen Prozesses. Die Dokumentation des Prozesses ist verständlich und transparent im Sinne des Empowerments, aber auch um das eigene Engagement der betreffenden Person zu steigern.

Der so verstandene Person-zentrierte Ansatz ist nicht zu verwechseln mit der Festlegung von Hilfebedarfsgruppen.

"Auffällig ist, dass die Diskussion um Hilfeplanung (die ja gesetzlich gefordert war und ist ...) mit der Frage von Finanzierung kurzgeschlossen wurde.

Da insbesondere im Bereich komplementärer stationärer und z.T. auch teilstationärer/ambulanter Dienste die Finanzierung über Sozialhilfemittel von zentraler Bedeutung ist, gilt die individuelle Zuordnung von Klienten zu Gruppen vergleichbaren Hilfebedarfs bereits als Hilfeplanung. ... [Dies] macht deutlich, dass das zentrale Kriterium: Hilfeplanung als Prozess mit den Klienten und als einrichtungsübergreifende Koordination zu begreifen, bisher nicht aufgegriffen wurde." (Gromann 2002, S. 5.)

Die Person-bezogene Hilfe orientiert sich hingegen an folgenden Leitlinien:

-

Ausrichtung an der Frage: Welche Hilfen benötigt der Klient? und nicht: Welches verfügbare Angebot ist für ihn das geeignetste?

-

Bedarfsgerechte Hilfen am Lebensort statt Umzug zum Ort der Hilfe.

-

Flexible Anpassung der Hilfen an den sich verändernden Bedarf statt Betreuungswechsel bei verändertem Hilfebedarf." (Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 2003, S. 7.)

Es wird sich später zeigen, dass viele Zugänge des Person-zentrierten Ansatzes mit der Sozialraumorientierung übereinstimmen.

In der Behindertenhilfe wird eine Variante der Person-zentrierten Begleitung breit diskutiert und fallweise angewandt, die Persönliche Zukunftsplanung. Sie deckt sich in manchen Punkten mit der Person-zentrierten Hilfeplanung, ist aber von vornherein weniger auf Unterstützungsleistungen (Hilfen; und damit implizit auf Defizite) fokussiert, sondern orientiert sich am Bild von einer gewünschten Zukunft.

"Bei der Persönlichen Zukunftsplanung sollen Menschen - unabhängig von Behinderung - die Möglichkeit haben, über ihre eigenen Träume, Wünsche, Vorstellungen und Ziele für ihr Leben nachzudenken und diese in gangbare Schritte umzusetzen. Es geht darum, die individuelle Lebensqualität einer Person zu erhöhen." (Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 6.)

Die Persönliche Zukunftsplanung zielt darauf ab, "wie eine Person leben möchte und welche Unterstützung sie benötigt, um ihre Lebensentwürfe umsetzen zu können" (Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 6.).

Persönliche Zukunftsplanung ist wesentlich als Prozess zu verstehen. (Vgl. Siegert 2008, S. 96; 98.)

Folgende Intentionen sollen verwirklicht werden:

-

"Erhöhung von individueller Lebensqualität;

-

Nicht-Aussonderung bzw. Inklusion;

-

Ermöglichung von Selbstbestimmung." (Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 73)

Anlässe für eine Zukunftsplanung können Übergänge zwischen Lebensphasen (z. B. Schule/Beruf), Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation oder einfach der Wunsch nach Weiterentwicklung sein. (Vgl. Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 7, Siegert 2008, S. 97.) Persönliche Zukunftsplanung ist jedoch nicht per se ein Krisenmanagement- Programm, sondern soll als kontinuierlicher Prozess verstanden werden (vgl. Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 75.). Dabei ist es wichtig, dass die Initiative von der betroffenen Person selbst ausgeht. "Persönliche Zukunftsplanung ist nichts, was andere Menschen über den Kopf einer Person hinweg initiieren können." (Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 11.) Sie ist also nicht mit individueller Hilfeplanung zu verwechseln, die vielfach bereits von den Kostenträgern vorgegeben wird.

Während die individuelle Hilfeplanung institutionell verankert ist, in bestimmten Zeitabständen erfolgen und definierte institutionelle Standards erfüllen muss, wird Zukunftsplanung aufgrund des Wunsches der/des KundIn gemacht; sie ist anlassbezogen, "denkt" unabhängig von institutionellen Rahmenbedingungen und stützt sich (nicht nur) auf professionelle HelferInnen. Methoden können freilich in das jeweilige andere Setting übernommen werden, auch die Ergebnisse können/sollen wechselseitig genutzt werden. (Vgl. Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 35-36.)

Die persönliche Zukunftsplanung kann in Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber auch im privaten Rahmen stattfinden, insbesondere auch in Zentren für SelbstvertreterInnen. Denkbar wäre es ebenso, sie in unabhängigen Beratungsstellen zu lokalisieren, die sich auf die Persönliche Zukunftsplanung spezialisiert haben, oder die Zukunftsplanung im Rahmen eines Case Managements zu etablieren (persönliche/r "UnterstützungsagentIn"). (Siehe Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 37-38.)

Eine Reihe von Settings und Methoden stehen dabei zur Verfügung: Der Unterstützer- Innenkreis ist wahrscheinlich das bekannteste Setting. Die besondere Qualität des UnterstützerInnenkreises hat mit der Zusammensetzung desselben zu tun. Neben Menschen, die professionell für den/die KundIn tätig sind, können dazu Personen aus dem Umfeld eingeladen werden, die in ihrer Freizeit einen Beitrag leisten können, um die Lebensqualität des Menschen mit Behinderung zu erhöhen. Wer jedoch eingeladen wird, entscheidet die betreffende Person selbst. Sie kann sich auch bewusst dafür entscheiden, nur mit professionellen UnterstützerInnen zu arbeiten, wenn z. B. das persönliche, private Umfeld als belastend erlebt wird. Oft besteht aber auch gar kein ad hoc zu aktivierendes privates Umfeld.

Eine Person sollte die Moderation und Koordination übernehmen, wobei sich diese Person inhaltlich nicht einbringen sollte. Sie sorgt dafür, dass sich alle aktiv beteiligen können und die Person, um deren Zukunftsplanung es geht, stets im Mittelpunkt bleibt. (Vgl. Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 21-31; 80-83.)

Der Prozess der Zukunftsplanung beinhaltet drei Kernelemente:

-

das "Erstellen eines persönlichen Profils

-

[den] Entwurf eines Bildes einer individuell angestrebten Zukunft

-

[die] Planung und Realisierung des Zukunftsplans." (Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 84, vgl. Siegert 2008, S. 97.)

Das persönliche Profil beinhaltet Basisinformationen u. a. zum persönlichen Hintergrund, zur Biografie sowie zur Gesundheit, zu den Stärken, Fähigkeiten, Ressourcen. (Siehe Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 85.)

Um ein Bild von der angestrebten Zukunft zu entwickeln, wird die zentrale Frage aufgeworfen: Was soll sein? (Siehe Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 86.) Es geht um Visionen, Wünsche und vor allem Träume in Bezug auf unterschiedliche Lebensbereiche und die Personen im Umfeld (welche Rollen könnten sie für mich einnehmen?).

Im dritten Schritt wird nach Möglichkeiten gesucht, die Träume zu verwirklichen. Dabei werden klare Ziele und Schritte zur Zielerreichung formuliert. Die Ziele sollten in einer noch überschaubaren Zeit erreichbar sein (maximaler Zeithorizont: 5 Jahre) und nach Priorität geordnet werden; ein Kernziel sollte benannt und in den Mittelpunkt gestellt werden. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten werden definiert; der Zeitrahmen wird festgelegt. Die Zielvereinbarungen werden regelmäßig reflektiert und gegebenenfalls revidiert. (Siehe Emrich, Gromann, Niehoff 2009, S. 90-94.)

Der gesamte Prozess ist so schriftlich/bildlich zu dokumentieren, dass die betreffende Person den Prozess nachverfolgen kann.

Eine kleine Broschüre, die im Rahmen des EU-Projektes "New Path to Inclusion" aus dem englischen übertragen wurde, stellt mehrere Methoden im Überblick und für PraktikerInnen dar (siehe: Sanderson, Goodwin 2010). Siehe auch die Arbeitsmappe "Gut Leben" (Bundesvereinigung Lebenshilfe 2009).

Individuelle Hilfeplanung oder Person-zentrierte Begleitung arbeitet, wie schon ausgeführt, nicht isoliert vom Umfeld der Person (siehe z. B. Franz/Beck 2007, S. 13-32 oder Siegert 2008).

Umfeld meint hier:

-

Soziales Umfeld: das sind alle sozialen Beziehungen eines Menschen, auch als soziales Netzwerk bezeichnet (siehe Franz/Beck 2007, S. 14-15)

-

räumliches Umfeld: das sind alle, "auf einen bestimmten Lebensbereich bezogenen sächlichen und räumlichen Gegebenheiten" (Franz/Beck 2007, S. 14)

Beide Umfelder sind ineinander verschränkt.

Bezüge zu diesen Umfeldern finden sich auf verschiedenen Ebenen in diversen individuellen Hilfeplaninstrumenten (Franz/Beck 2007, S. 16-21): Kommunikation, Orientierung, Wahrnehmung, Mobilität, Aktivitäten, Teilnahme/Teilhabe, soziale Beziehungen. Meist jedoch sind diese Bezüge vorrangig mit einem diagnostischen Blick und weniger im Zusammenhang mit der aktiven Erschließung des Umfeldes verankert. Zum Teil wird das soziale Umfeld in Form von HelferInnenkonferenzen oder UnterstützerInnenkreisen einbezogen, um die Umfelderschließung zu begünstigen und gleichzeitig das Umfeld bereits in der Planung zu nutzen. Dabei ist nicht zu übersehen, dass viele KundInnen, insbesondere wenn sie schon über viele Jahre in Einrichtungen betreut werden, oft kaum noch über soziale Netzwerke außerhalb der Betreuungssettings verfügen und diese daher zunächst erst aufzubauen sind. Fallweise geht es auch um die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen (z. B. institutionelle Veränderungen oder Unterstützungsleistungen für die Herkunftsfamilie). Werden diese Umfeld-Bezüge wahrgenommen, bedeutet professionelles Handeln nun nicht mehr nur die Erbringung einer klassischen Unterstützungsleistung, sondern ebenso Moderation und Koordination.

Die soziale Netzwerkarbeit (u. a. Netzwerkkarte, UnterstützerInnenkreis) bildet ein konzeptionelles Gerüst, um das soziale Umfeld in den Blick zu nehmen und gegebenenfalls zu aktivieren. Dabei wird zwischen dem Netzwerk im Gesamten und dem unterstützenden Teil davon unterschieden. Dies beachtet die Differenzierung, dass Netzwerke nicht per se hilfreich sein müssen, sondern ebenso Belastungsfaktoren darstellen können. (Siehe Franz/Beck 2007, S. 21-27.)

Inhaltsverzeichnis

"Sozialräume sind eine Mischung aus sozialen Beziehungen und räumlichen Verhältnissen." (Franz 2008, S. 30.)

Dabei können mehrere Ebenen differenziert werden:

-

"Ein Sozialraum ist eine subjektive Kategorie, die sich aus der konkreten Lebenspraxis der Menschen ergibt. Sozialräume sind dort, wo soziale Netzwerke präsent sind - zuerst einmal unabhängig von bestimmten Orten." (Franz/Beck 2007, S. 35.)

-

"Sozialraum ist das konkrete Wohnumfeldeines Menschen. Er kann wiederum unterteilt werden in das sozialräumliche Zentrum (die Wohnung), den sozialen Nahraum (das Wohnquartier, die Gemeinde) und die sozialräumliche Peripherie, das sind Räume, in denen keine regelmäßigen Aktivitäten stattfinden, so genannte "Inseln" (vgl. Preis/Thiele 2002)." (Seifert 2009, S. 1.)

-

Sozialraum als virtueller Raum (soziale Beziehungen über Internet, Internetforen). (vgl. Heimgartner 2009, S. 13.)

-

"Sozialraum wird auch als Verwaltungskategorie verwendet, z. B. zur Kennzeichnung von Bezirken oder Stadtteilen." (Seifert 2009, S. 1; vgl. auch Franz/Beck 2007, S. 33.)

"In der Sozialraumorientierung geht es .. nicht darum, mit pädagogischer Absicht Menschen zu verändern, sondern darum, Lebenswelten zu gestalten und Arrangements zu kreieren, die dazu beitragen, dass Menschen auch in prekären Lebenssituationen zurechtkommen." (Hinte 2009, S. 23.)

Fünf Grundsätze werden dabei genannt, wobei zunächst die Person im Zentrum steht:

-

"Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille/die Interessen der leistungsberechtigten Menschen (in Abgrenzung zu Wünschen oder naiv definierten Bedarfen).

-

Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor betreuender Tätigkeit.

-

Bei der Gestaltung einer Hilfe spielen personale und sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle.

-

Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt." (Hinte 2009, S. 23.) Zielgruppenspezifische Ansätze sind dabei nicht ausgeschlossen. Sie sind in Folge des unspezifischen Zugangs zu entwickeln, in dem Zielgruppen nicht vorab stigmatisierend definiert werden. (Vgl. Hinte 2008, S. 20.)

-

"Vernetzung und Integration der verschiedenen sozialen Dienste sind Grundlage für funktionierende Einzelhilfen." (Hinte 2009, S. 23; vgl. Hinte 2011, S. 102-103.)

"Wir haben es also hier einerseits mit einem hochgradig personenbezogenen Ansatz und andererseits mit einem sozialökologischen und auf die Veränderung von Verhältnissen zielenden Ansatz zu tun...." (Hinte 2009, S. 24.) Der im Begriff "Sozialraumorientierung" semantisch zentrale Faktor Raum liegt nicht per se im Zentrum des Interesses; der Raum bildet den Fokus in Relation zur Person. Es handelt sich also um einen auf die Person hin definierten relativen Raumbezug. (Siehe Fehren 2009, S. 289.)

Und zugleich geht es um die Gestaltung von Sozialräumen: und zwar um Sozialraumgestaltung als präventive und kurative Tätigkeit.

Die Sozialraumorientierung greift Grundsätze auf, die schon im Konzept der Gemeinwesenarbeit verankert waren (vgl. auch Heimgartner 2009, der in diesem Zusammenhang unter anderem auf den Aspekt der ehrenamtlichen Arbeit hinweist):

-

Interdisziplinäres Arbeiten

-

Dopplung der Handlungsebenen (Individuum und Gemeinwesen)

-

Lebensweltorientierung (Ansatzpunkt bei den Interessen und Bedürfnissen der Betroffenen)

-

Orientierung an Ressourcen (der Personen und des Umfeldes, auch "Ehrenamt", Nachbarschaftshilfe)

-

Aktivierung und Beteiligung (Selbsthilfe)

-

zielgruppenübergreifende Arbeit (auch bei zielgruppenspezifischen Angeboten)

-

kooperative Arbeitsformen (Kooperation sozialer Dienste, Netzwerke, Verwaltung, Kostenträger). (Siehe Franz/Beck 2007, S. 37-38.)

In der Behindertenhilfe fand zuletzt das ähnlich gelagerte, aus den USA stammende Konzept der Community Care Eingang.

"Als Form der Unterstützung für Menschen mit Behinderung orientiert sich Community Care an vier Grundannahmen:

-

Menschen mit Behinderungen sind in erster Linie als vollwertige Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten zu sehen.

-

Als solche sollen sie möglichst selbstbestimmt leben und umfassend die Kontrolle über das eigene Leben innehaben.

-

Unterstützung wird angeboten, wo sie notwendig ist. Sie zielt dabei auf die Stärkung der gesellschaftlichen Position der Betroffenen.

-

Um dies zu erreichen, müssen Zugänglichkeit und ausreichende Ausstattung im Gemeinwesen vorhanden sein (Maas 2006, S. 149)." (Franz/Beck 2007, S. 38.)

Die Unterstützungsleistungen werden auf drei Ebenen gesehen:

-

soziales Netzwerk (informell)

-

soziale Dienste (mobil, vor Ort; professionell)

-

Spezialdienste (im Stadtteil; professionell, institutionell). (Siehe Franz/Beck 2007, S. 39.)

Eine wesentliche Stoßrichtung dabei: professionelle Unterstützung dient auch dazu, um das informelle System arbeitsfähig und leistungsfähig zu halten und so Kosten für die öffentliche Hand gering zu halten. (Franz/Beck 2007, S. 39.)

Für die konkrete Arbeit der ProfessionistInnen bildet das Instrument der Sozialraumanalyse ein wesentliches Fundament. (Siehe Franz/Beck 2007, S. 42-48.)

Mit der Sozialraumanalyse werden die bauliche, ökonomische, kulturelle und soziale Struktur sowie sozialräumliche Handlungsmuster erhoben und ausgewertet. (Siehe Franz/Beck 2007, S. 42-44; vgl. auch Hertzsch 2012.) Damit werden die Bedingungen des Sozialraums sowie die Ressourcen desselben erfasst. Sie liefert Basisdaten dafür, wo bzw. wie auf individueller Ebene Teilhabe begünstigt werden kann; sie zeigt auf, welche Ressourcen und Bedarfe vorhanden sind; und sie bildet die Grundlage für die Konzipierung und Einführung von Dienstleistungen und Einrichtungen.

Auf die Sozialraumanalyse greift sowohl die fallspezifische (Individuen-bezogen), die fallübergreifende (soziales Umfeld) als auch die fallunspezifische Arbeit (Gestaltung des Sozialraumes) zurück.

Im Prozess der Sozialraumanalyse können drei Phasen differenziert werden:

-

Stadtteilbegehungen

-

Analyse statistischen Datenmaterials

-

ExpertInnengespräche (siehe Franz/Beck 2007, S. 44)

Im ersten Schritt werden das Erscheinungsbild des Sozialraums (z. B. Stadtteil), die Versorgung und die Infrastruktur, die wirtschaftliche Struktur, Barrieren und räumlich begründete Kommunikationsfelder (Plätze, Gaststätten, Veranstaltungsorte) erhoben.

Im zweiten Schritt werden statistische Daten zur EinwohnerInnenzahl, Bevölkerungsstruktur, Einkommenssituation, Wirtschaft, sozialen Infrastruktur, zu sozialen Problemen und anderem wie das Wahlverhalten ausgewertet.

Im dritten Schritt werden ExpertInnen befragt. Gemeint sind ExpertInnen in eigener Sache (BewohnerInnen des Sozialraums) ebenso wie ProfessionistInnen im Sozialwesen und in der Wirtschaft oder PolitikerInnen.

Somit werden objektiv erfassbare Daten mit subjektiven Erfahrungen und der Perspektive der betreffenden Personen verbunden. (Siehe Franz/Beck 2007, S. 44-45.)

Die im Folgenden kurz erläuterte Sozialraumorientierung als Verwaltungsinstrument begründet sich ebenso auf Teilen einer Sozialraumanalyse.

Im Bereich der Jugendwohlfahrt wird in Graz die Sozialraumorientierung als Verwaltungsinstrument eingesetzt. (Vgl. Krammer, Sandner-Koller, Sixt 2009.) Dieser Zugang wurde bereits in den 1990er Jahren in Deutschland konkret erarbeitet und umgesetzt. (Vgl. Hinte 2009, S. 25-26 mit Verweis auf einen Beitrag im Jahr 1999.)

Im Kern bedeutet dies, dass Träger oder Trägerverbünde mit einem, dem Wohngebiet zugeteilten Budget die von der Verwaltung definierten Aufgaben erfüllen. Basis für die Budgetierung bilden "sozialstatistische Belastungsindikatoren" (Hinte 2009, S. 26). Über diesen Zugang sollten die Mittel effizienter genutzt (Kostensenkung als Ziel) und auch präventive Maßnahmen gesetzt werden können.

Die Formulierung: "Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe" bildet genau genommen einen Widerspruch in sich. Die Sozialraumorientierung ist wie ausgeführt kein Bereichs- oder Zielgruppen-spezifisches Konzept. Die Arbeit im Sinne der Sozialraumorientierung schließt im ersten Schritt alle BewohnerInnen und AkteurInnen eines Sozialraumes ein. Daher kann es - umfassend gedacht - keine Sozialraumorientierung inder Behindertenhilfe geben. Die Behindertenhilfe kann jedoch im gesamten Netzwerk einen Knotenpunkt im Sinne eines Spezialangebotes unter vielen bilden.

Es könnten jedoch auch einzelne Aspekte der Sozialraumorientierung innerhalb der klassischen Bereichsgrenzen in der Behindertenhilfe herausgegriffen werden, und zwar bezogen auf alle Menschen innerhalb dieser Zielgruppe, also auch auf Menschen mit schwersten Behinderungen. Während die Behindertenhilfe zunächst das Individuum und die Individualität im Blick hat, ergänzt die Sozialraumorientierung den Blick und das Handlungsfeld um den Sozialraum.

Einen ersten Ansatzpunkt bilden dabei die Wohnung bzw. die Wohnräume. Werden die Bedürfnisse, die Wohnen grundsätzlich abdeckt, erfüllt (Rückzug, Intimität, Erholung, Schutz, persönliche Entfaltung)? Gibt es ein eigenes Zimmer, ein eigenes Badezimmer? Wer möbliert den Wohnraum? Um das Wohnumfeld bedürfnisgerecht gestalten zu können, ist die individuelle Kenntnis der Umwelterschließung unerlässlich. Wie nimmt die betreffende Person die Umwelt wahr, welche Möglichkeiten hat sie, das Umfeld zu nutzen? Weiters ist der Frage nach den Qualitäten der sozialen Beziehungen im unmittelbaren Wohnumfeld nachzugehen und zu reflektieren, inwieweit die im unmittelbaren Wohnumfeld unweigerlichen sozialen Kontakte mit Selbstbestimmung zu tun haben.

Sozialraumorientierte Arbeit für Menschen mit Behinderung ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der sozialen Netzwerke der betroffenen Personen. Das Herauslösen aus dem Herkunftsnetzwerk und insbesondere die Unterbringung in (großen) stationären Einrichtungen löst Netzwerke auf. Dabei ist gerade die emotionale Funktion von Netzwerken in professionellen Settings mit meist nicht selbst gewählten Beziehungen nur sehr eingeschränkt bzw. bedingt erfüllbar.

Für die Behindertenhilfe heißt dies auch, vorrangig mobile Betreuungsleistungen im bekannten Wohnumfeld anzubieten oder dort, wo stationäre Einrichtungen notwendig erscheinen, informelle Ressourcen des Sozialraumes (informelle Netzwerke, Ehrenamt) zu erschließen und zu nutzen. Im Sinne der Sozialraumorientierung kooperieren die Dienstleistungen in strukturierter Weise miteinander. (Vgl. Franz/Beck 2007, S. 40; S. 61-63; Wohlfahrt 2011, S. 4; Seifert 2009.)

Die Sozialraumorientierung bietet - wie oben dargelegt - spezifische Chancen, sie birgt aber auch Risiken. Einige kritische Aspekte sollen hier erwähnt werden, um den Blick zu schärfen. "Kritisch" meint hier, dass es sich um Punkte handelt, an deren Bearbeitung sich entscheidet, inwieweit das Konzept im Sinne der betreffenden Personen hilfreich ist.

Diskutiert wird etwa die Gefahr der "Territorialisierung des Sozialen" und den möglichen Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung. Durch die Betonung der Aktivierung von Potenzialen könnten strukturell bedingte Exklusionsmechanismen verschleiert werden. Die soziale Lage der Betroffenen könnte durch die Raumbetonung aus dem Blickfeld geraten. Es könnte zu einer "Containerisierung" kommen; also zu einer Einschließung in den benachteiligten Stadtteil. Die definierten Sozialräume bilden keine Homogenität, was aber in manchen Konzepten implizit unterstellt werde. Und der Staat könnte unter den Schlagworten der Eigenverantwortung und des ehrenamtlichen Engagements versuchen, schlichtweg nur Kosten zu senken, und sich dabei nicht um Qualität kümmern. (Siehe Fehren 2009, S. 286-287; eine prägnante, kritische Analyse in Bezug auf die Behindertenhilfe/Eingliederungshilfe findet sich bei Wohlfahrt 2011.)

Inhaltsverzeichnis

Die aktuelle Ausbreitung des Case Managements ist vor dem Hintergrund der De- Institutionalisierung seit den 1970er Jahren (in den USA und anderen Ländern) zu sehen. Für Menschen, die bis dahin in Anstalten (teils über längere Zeit) betreut worden waren, mussten nun die notwendigen Unterstützungsleistungen organisiert werden, das Umfeld sollte als Ressource erschlossen werden. (Vgl. Wendt 2010, S. 17-25; die Ursprünge reichen bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts zurück; siehe Hartmann 2008, S. 105.)

Case Management ist so gesehen als Verfahren zu verstehen, mit dem personenbezogen ein "Versorgungszusammenhang" hergestellt und bearbeitet wird (siehe Wendt 2010, S. 39.) Case Management "verknüpft formell eingerichtete Dienste und ihre Leistungen untereinander und mit informeller, "häuslicher" Lebensführung einer Person oder Familie in ihren sozialen und gesundheitlichen Belangen" (Wendt 2010, S. 39).

Das Netzwerk Case Management Schweiz definiert die Standards von Case- Management folgendermaßen:

"Case Management ist ein spezifisches Verfahren zur koordinierten Bearbeitung komplexer Fragestellungen im Sozial-, Gesundheits- und Versicherungsbereich. In einem systematisch geführten, kooperativen Prozess wird eine auf den individuellen Bedarf abgestimmte Dienstleistung erbracht bzw. unterstützt, um gemeinsam vereinbarte Ziele und Wirkungen mit hoher Qualität effizient zu erreichen. Case Management stellt einen Versorgungszusammenhang über professionelle und institutionelle Grenzen hinweg her. Es respektiert die Autonomie der Klientinnen und Klienten, nutzt und schont die Ressourcen im Klient- sowie im Unterstützungssystem." (Netzwerk Case Management Schweiz 2006, S. 2.)

Und fügt ergänzend hinzu: "Der Case Manager ist das Bindeglied zwischen Klient / Patient, dessen Umfeld und dem professionellen System sowie den Kostenträgern und dem Gemeinwesen in einem hochgradig arbeitsteiligen und komplexen Gesundheits-, Sozial- und Versicherungswesen.Charakteristisch für Case Management sind die Verbesserung der Kommunikation und Koordination zwischen allen involvierten Akteuren und die Vereinigung vielfältiger Interessenlagen in einen kontinuierlichen Prozess mit einem gemeinsamen transparent definierten Ziel.

Die gegenseitige Abgrenzung der einzelnen spezialisierten Berufe soll überwunden werden.

Der Klient / Patient sowie bei Bedarf das ihn umgebende Umfeld wird in die Entscheidungsprozesse als Kontraktpartner mit einbezogen (Partizipation). Case Management orientiert sich am Prinzip des Empowerment (Menschen stärken) und zeichnet sich aus durch eine ressourcenorientierte Haltung." (Netzwerk Case Management Schweiz 2006, S. 2. Vgl. auch: Fachgruppe Case Management der DGS 2004, und ÖGCC Grundlagenpapier.)

"Auf der Organisationsebene kann das Case Management hauptsächlich ein Netzwerk und ein Schnittstellenmanagement bedeuten; auf der Ebene der individuellen Fallführung wird ein möglichst bedarfsgerechter "Zuschnitt" von Leistungen erstellt, die im einzelnen mit den Abnehmern "auszuhandeln" sind und in deren Nutzung sie auch eingewiesen werden wollen. In Humandiensten sind die (fallübergreifenden) Aufgaben der Erschließung nicht identisch mit den (fallspezifischen) Aufgaben der Erbringung..." (Wendt 2010, S. 7, Hervorhebung im Orig.) Aufgabe des Case Managements ist es, Hilfestellungen zu erschließen bzw. zu organisieren. Die Hilfestellung selbst wird jedoch grundsätzlich nicht durch das Case Management erbracht. Im Prozess des Case Managements werden - bezogen auf den/die NutzerIn - die Erschließung und die Erbringung miteinander verknüpft.

Wesentlicher Aspekt im Case Management ist der "Auftrag". AuftraggeberIn ist/kann sein die betroffene Person selbst, indem sie eine Unterstützung sucht. AuftraggeberIn kann aber auch das Gemeinwesen in Gestalt von Behörden und dergleichen sein. (Siehe Wendt 2010, S. 48.) Grundlage für die Begleitung des/der NutzerIn bildet schließlich eine Vereinbarung, die die Kernelemente der Zusammenarbeit regelt. (Vgl. Wendt 2010, S. 84-88.)

Es lassen sich unterschiedliche Rollenverständnisse von Case ManagerInnen beschreiben, die auf einer Skala nach dem Ausmaß an Direktivität vom "implementer", der sachwaltend agiert, bis zum "supporter", der unmittelbar bei der Problemlösungskompetenz der NutzerIn ansetzt, reicht. (Siehe Wendt 2010, S. 42-43.) Der/die Case ManagerIn nimmt einen impersonalen Standpunkt ein. "Das heißt, die soziale Problematik im Leben einzelner Menschen oder Familien kommt erst einmal unabhängig davon in Betracht, wie sie persönlich gefühlt und verstanden wird." (Wendt 2010, S. 47.) Die Beziehung zwischen NutzerIn und Case ManagerIn kann als Arbeitsbeziehung verstanden werden, in dem sich beide Seiten auf eine Aufgabenstellung beziehen. (Siehe Wendt 2010, S. 48-49.)

Im Case Management geht es zwar um den individuellen Bedarf, dieser wird jedoch im Kontext gesehen. "Das Case Management integriert das fallbezogene Handeln und die sozialraum- bzw. gemeinwesenbezogene Praxis. (...) Es muss sich im Feld positionieren, um im Einzelfall Erfolg zu haben." (Wendt 2010, S. 16, Hervorhebung im Orig.)

Der Bezug auf das Gemeinwesen bzw. den Sozialraum ist für die Analyse der Problemstellung notwendig; zugleich wird das "Feld" als Ressource genutzt. Case Management "sieht zuerst auf das informell Mögliche, um dann im erforderlichen Umfang formelle, d.h. im System der sozialen Sicherung und des Gesundheitswesens eingerichtete Dienste beizuziehen. Die formellen Hilfen sind dazu da, Selbsthilfe und Hilfe durch Angehörige (Pflegepersonen) zu erleichtern und zu stärken, und sie sind nicht dazu da, sie zu verdrängen." (Wendt 2010, S. 56.)

Effektiver, auf den individuellen Nutzen abgestimmter und effizienter Einsatz von Ressourcen sind weitere Leitprinzipien. Daher wird vielfach das Case Management auch als Rationalisierungsfaktor eingesetzt:

"Auf politischer Ebene und auf der Organisationsebene wird das Case Management als Instrument betrachtet, mit dem sich Prozesse der Leistungserbringung im Sozial- und Gesundheitswesen rationalisieren lassen." (Wendt 2010, S. 32.)

"Gegenstand des Managens sind Aufgaben, nicht die Menschen, die diesen Aufgaben nachkommen wollen oder müssen. ... Die Bewältigung der Aufgabe wird zur Grundlage der Kooperation und der Arbeitsbeziehung." (Wendt 2010, S. 8, vgl. auch S. 40-54.) Nicht der Mensch ist der "Fall" für das Case Management, sondern eine meist komplexe Aufgabenstellung oder eine Situation, aus der sich Aufgabenstellungen ableiten.

Dabei sind zwei Ebenen unterscheidbar:

Die Einzelfallebene und die Systemebene. Mit Blick auf den Einzelfall werden die Problemstellungen erfasst, Hilfestellungen geplant, implementiert, überwacht und bewertet. Auf der Systemebene werden die formellen und informellen Hilfen vernetzt und koordiniert. Den Einzelfall übergreifend werden strategische und politische Entscheidungsprozesse mitgestaltet. (Vgl. Fachgruppe Case Management der DGS 2004, S. 2-3.)

"Management ist die Transformation von Ressourcen in Nutzen." (Malik 2007, S. 33.) Diese prägnante Diktion kann gut mit dem Selbstverständnis des Case Managements in Einklang gebracht werden. Wie bei jeder Management-Aufgabe soll auch beim Case Management für einen/eine KundIn ein Nutzen hergestellt werden; mit möglichst geringem Ressourceneinsatz soll ein möglichst hoher Nutzen erzielt werden. Diese Forderung nach Effizienz und Effektivität wird im Sinne der NutzerInnen bzw. derjenigen erhoben, die Ressourcen einbringen. (Vgl. Wendt 2010, S. 58.)

Der idealtypische Ablauf eines Case Managements, das grundsätzlich zeitlich begrenzt ist (vgl. ÖGCC Grundlagenpapier), lässt sich so darstellen:

-

"Ausfindigmachen und Auswahl von Klienten,

-

individuelle Einschätzung und Diagnose,

-

Planung der Dienstleistung und Bestimmen von Ressourcen,

-

Heranführen des Klienten an von ihm benötigte Dienste,

-

Implementation und Koordination der Dienstleistungen,

-

Kontrolle der Erbringung von Dienstleistungen,

-

anwaltliches Handeln und

-

Evaluation." (Marie Weil, nach Wendt 2010, S. 124-125.)

Die zukünftigen NutzerInnen und das Case Management können über unterschiedliche Wege "zusammentreffen":

-

der/die NutzerIn wendet sich mit einer Problemstellung an eine Behörde oder an einen Dienstleistungserbringer

-

Case Management "findet" den/die NutzerIn im Auftrag einer Behörde

-

Case Management wird angeordnet (z. B. Bewährungshilfe). (Vgl. Wendt 2010, S. 129.)

Die Situation der betroffenen Person(en) soll umfassend erhoben werden (Lebensbereiche übergreifend), wobei verschiedene Verfahren und Professionen herangezogen werden (können). Stärken und Schwächen bzw. Ressourcen und Bedürfnisse werden erfasst; die Ist-Situation wird ebenso beschrieben wie die Perspektiven und Pläne. Darauf aufbauend soll der Bedarf festgestellt werden. Teilweise reicht schon dieses Assessment im Sinn einer Reflexion der Lage, dass die betroffene(n) Persone(n) die Problemlage selbst bzw. ohne formelle Hilfe bewältigen können. Bei der Festlegung des Bedarfs werden Prioritäten gesetzt. Zu differenzieren ist dabei zwischen dem festzustellenden Bedarf und dem subjektiv erlebten Bedürfnis. Das Case Management erfasst die Bedürfnisse, in weiterer Folge legt es jedoch den Bedarf fest, der zur Erlangung der individuell definierten Lebensqualität erforderlich ist. (Vgl. Wendt 2010, S. 137-148.)

Die Planung der Dienstleistung und die Vereinbarung von Zielen und Schritten setzt direkt beim Lebensentwurf des/der Nutzerin und ihren Perspektiven und Möglichkeiten an. Diese Hilfeplanung beschäftigt sich zunächst eingehend mit den Zielen und legt die Ziele realistisch, konkret, überprüfbar, auf einer Zeitachse fest. Hilfeplankonferenzen, an der neben dem/der NutzerIn Angehörige, ProfessionistInnen unterschiedlicher Fachlichkeit, BehördenvertreterInnen teil nehmen können, bilden oft einen geeigneten Rahmen zur Verständigung auf die Ziele, aber auch zur Klärung der Schritte und der Verantwortlichkeiten. Die entsprechende Dokumentation des Prozesses und der Entscheidungen stellt die Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicher. Diese Hilfepläne sind zu unterscheiden von den Plänen zur Durchführung, die auf der Ebene der konkreten Dienste die Assistenz oder Betreuung beschreiben. (Vgl. Wendt 2010, S. 148-154.)

In die Durchführung selbst ist das Case Management nicht als ausführendes Organ eingebunden. Die Aufgabe besteht vielmehr in der Vernetzung der verschiedenen Dienste und im Monitoring der Dienstleistung. Dazu erhält es entsprechende Informationen über die Entwicklung. Diese Aktivität birgt naheliegender Weise Konfliktstoff. Ausführende Dienste können sich unangenehm kontrolliert fühlen, das Case Management kann für seine Begriffe zu wenig Information erhalten. Eine transparente Klärung der Rollen und Aufgaben ist hier unerlässlich. Es muss dabei auch klar gelegt werden, dass der/die Case ManagerIn anwaltschaftlich agiert. Er/sie überprüft im Auftrag der/des NutzerIn die Erfüllung der Vereinbarungen und die Durchführung der Maßnahmen. In bestimmten Fällen erfüllt der/die Case ManagerIn den Auftrag einer staatlichen Behörde. (Vgl. Wendt 2010, S. 154-158.)

Die Evaluation befasst sich mit dem, was die jeweiligen Dienste geleistet und wie die Leistungen bei der/dem NutzerIn gewirkt haben. Das ursprünglich definierte Ziel ist dabei die Richtschnur. Dazu sind verschiedene Verfahren einzusetzen, die auf jeden Fall auch die Sicht der NutzerInnen erfassen. Diese Evaluation kann im Bedarfsfall eine Neueinschätzung mit einem Folgeprozess darstellen. (Vgl. Wendt 2010, s. 159-163.) Aber auch das Case Management selbst muss "Rechenschaft" gegenüber den AuftraggeberInnen ablegen. Dazu dienen definierte Qualitäts- und Verfahrensstandards ebenso wie eine differenzierte Berichterstattung. Genormte Prüfprozesse spielen hier eine wesentliche Rolle. (Vgl. Wendt 2010, S. 164-166.)

Case Management in der Behindertenhilfe hat tendenziell eine andere Ausrichtung als etwa in der Jugendwohlfahrt. Die Unterscheidung ergibt sich aus dem Umstand, dass in diesem Kontext die Beeinträchtigung als eine andauernde betrachtet wird und daher auch die Unterstützungsleistungen langfristig zu setzen sind. Die Unterstützung "soll den Betroffenen soziale Integration und ein möglichst wenig beeinträchtigtes Leben ermöglichen. Das Case Management ist demnach bei behinderten Menschen so weit es geht auf deren Selbstbestimmung abzustimmen. Sie brauchen allein wegen ihrer Beeinträchtigung keine spezielle Behandlung, sondern vor allem Hilfen zur Bewältigung des Alltags und für ein ihnen mögliches normales Dasein" (Wendt 2010, S. 216-217).

Das Case Management kann hier eine alle Lebensbereiche umgreifende Koordination der Betreuungsleistungen darstellen ("Betreuungsmanagement"). In den USA wurden diese Zugänge im Bereich der Behindertenhilfe schon in den 1970er Jahren gesetzlich verankert. Wesentlich erscheint dabei, dass diese Form der koordinierten Begleitung bereits im Kindesalter einsetzt und in der Planung den gesamten Lebenshorizont berücksichtigt. (Siehe Wendt 2010, S. 219-220; vgl. auch Hartmann 2008, die sich mit dem Case Management in der Behindertenhilfe vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Praxis kritisch auseinandersetzt.)

Inhaltsverzeichnis

"Das Persönliche Budget ermöglicht Menschen mit einem Anspruch auf Teilhabeleistungen (Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung), anstatt einer traditionellen Sachleistung oder Dienstleistung Geld oder in Ausnahmefällen Gutscheine zu erhalten." (http://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nliches_Budget, 15.03.2012.)

Mit dem Geld können professionelle und nicht-professionelle AssistentInnen engagiert werden.

Der/die BezieherIn des persönlichen Budgets ist somit AuftraggeberIn der Leistung und in vielen Fällen zugleich DienstgeberIn. Der/die NutzerIn entscheidet sowohl über die Art der Dienstleistung als auch darüber, wer sie wann und wo erbringt.

Der Ansatz kann in unserem Zusammenhang noch weiter gedacht werden. Ausgehend vom individuellen Bedarf, der sich aus Zielsetzungen und persönlichen Einschränkungen ableitet, wird ein Geldbetrag festgelegt. Mit diesem Betrag können institutionelle Leistungen wie die (tageweise) Betreuung in einer Tageswerkstätte ebenso finanziert werden wie nicht-professionelle Hilfe im Alltag oder professionelle nicht behinderungsspezifische Angebote (z. B. Fitnesscenter). Des Weiteren kann damit der tägliche Bedarf an Nahrung, Kleidung etc. abgedeckt werden. Erfahrungen mit der Umsetzung dieses Zuganges gibt es etwa in Großbritannien (vgl. Higgins 2007).

Das Persönliche Budget ist grundsätzlich allen Personen mit Hilfebedarf zugänglich. In der Praxis werden jedoch häufig Zielgruppen ausgeschlossen (z. B. Menschen, die als nicht geschäftsfähig gelten; siehe z.B. LEVO-StBHG, LGBl. Nr. 43/2004 in der Fassung LGBl. Nr. 116/2011, S. 113.)

In vielen europäischen Ländern werden unterschiedliche Modelle des Persönlichen Budgets seit langem umgesetzt. In Deutschland wurde es 2001 eingeführt, 2008 wurde der Rechtsanspruch auf Persönliches Budget bei Vorliegen entsprechender Faktoren bzw. Gutachten gesetzlich verankert. Dennoch ist die Anzahl gewährter Budgets sehr gering. Eine Reihe von Problemen im Verfahren und mit den Rahmenbedingungen wird dafür verantwortlich gemacht. Zugleich wird es von der überwiegenden Mehrzahl der NutzerInnen als Verbesserung der Selbstbestimmung und Teilhabemöglichkeiten betrachtet. (Siehe Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 2010.)

Im Folgenden werden zwei Beispiele genannt, die veranschaulichen, wie das Persönliche Budget genutzt werden kann.

"Bedarfsermittlung und berufliche Teilhabe

Tim M. ist 17 Jahre alt und besucht eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Es ist das letzte Schuljahr und für Tim steht fest, dass er später nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) arbeiten möchte. Mit Hilfe des Persönlichen Budgets will er den zweijährigen Berufsbildungsbereich außerhalb der Werkstatt durchführen und am Ende möglichst einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden.

Tim wendet sich an die Beratungsstelle careNETZ Service GmbH in Schleswig- Holstein, damit diese ihn bei der Umsetzung dieses Wunsches unterstützt. In einem ersten Schritt führt ein Mitarbeiter von careNETZ Service gemeinsam mit Tim eine Bedarfsermittlung durch.

careNETZ Service arbeitet nach der Methode der "Persönlichen Zukunftsplanung". Zunächst werden die Wünsche und Ziele, die Tim bezüglich der Bereiche Arbeit und Bildung hat, aufgenommen. Dann wird gemeinsam ermittelt, welche individuellen Ressourcen vorhanden sind, wie das persönliche Umfeld gestaltet ist und welche förderlichen oder eher hinderlichen Faktoren für die weitere Planung zu berücksichtigen sind. Dabei nutzen die Mitarbeiter/-innen die so genannte ICF, die "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" der Weltgesundheitsorganisation (WHO), mit der die verschiedenen Kontextfaktoren definiert und greifbar gemacht werden. Nach dieser ausführlichen Bedarfs- und Situationsanalyse erfolgt schließlich die konkrete Planung weiterer Schritte: Wie können die Wünsche und Ziele von Tim umgesetzt werden? Welche Unterstützungsleistungen benötigt er?

Tim wird zu Beginn der zwei Jahre reguläre Betriebe mit neuen Arbeitsbereichen kennenlernen und "Schnupperpraktika" durchführen. Über anschließende längere Praktika soll möglichst der Einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis gefunden werden. Parallel zu den Praktika will er sich qualifizieren, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Er strebt an, einen Gabelstaplerschein und einen Motorsägenschein zu machen sowie einen Computerkurs zu belegen. Der Besuch eines Fitnessstudios soll die körperliche Konstitution stärken. careNETZ Service steht Tim bei der weiteren Umsetzung als Budgetassistenz zur Seite. Die Mitarbeiter/-innen versuchen auch Kontakte zu anderen Budgetnehmer/-innen im selben Alter herzustellen, so dass Tim sich über seine Erfahrungen austauschen kann. Auch bei der Organisation von Mitfahrgelegenheiten sind die Mitarbeiter/-innen behilflich. Unterstützung erhält Tim darüber hinaus durch ein externes Job-Coaching bei der Praktikumsakquise und der Begleitung und Einarbeitung vor Ort.

Vom ersten Beratungstag bis zur Bewilligung des Persönlichen Budgets sind rund drei Monate vergangen. Die spezifischen Bedarfe von Tim wurden von der Bundesagentur für Arbeit anerkannt und ein Persönliches Budget in Höhe von 1450,00 Euro im Monat für zunächst 12 Monate festgelegt. Der Betrag wird für die betriebliche Bildung (Job- Coaching und Arbeitsassistenz), für die schulorientierte Bildung (Gabelstaplerschein, Motorsägen-Schein, Computerkurs) sowie für das Fitnessstudio, den Mobilitätsbedarf und sonstige Aufwendungen eingesetzt.

In den ersten drei Wochen hat Tim verschiedene Betriebe und Branchen kennengelernt, z. B. eine Schlosserei, eine Gärtnerei sowie einen Baumarkt. Sein erstes längeres Praktikum hat er in einer Gärtnerei absolviert. Der Job-Coach hat Tim nach Absprache vor Ort unterstützt und begleitet. Das zweite Praktikum wird gemeinsam ausgesucht. Zusätzlich hat sich Tim einen Assistenten eingekauft, der ihn zur DEULA, einem Aus- und Weiterbildungsträger, nach Rendsburg begleitet und dort unterstützt. Bei der DEULA absolviert Tim den Gabelstaplerlehrgang." (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 2010, S. 19-20.)

"Selbstbestimmt wohnen und arbeiten

Tanja D. ist 39 Jahre und stark körperlich eingeschränkt. Nach ihrer Berufsausbildung war Frau D. klar: Auf Dauer will sie nicht bei ihren Eltern leben. Sie will unabhängig sein und ein selbstbestimmtes Leben führen, wie jede andere erwachsene Frau auch.

Das Ziel wurde erreicht. Frau D. wohnt in ihrer eigenen Wohnung, gestaltet ihren Alltag selbstbestimmt und arbeitet in einem regulären Arbeitsverhältnis. Mit einem Persönlichen Budget beschäftigt Frau D. insgesamt 8 Personen. In unterschiedlicher Arbeitsteilung decken diese an den fünf Werktagen einen täglichen Assistenzbedarf von 9 Stunden ab. Hinzu kommen die Leistungen der Pflegeversicherung, die zwei Stunden täglich von einem externen Pflegedienst erbracht werden. Diese Leistungen sind nicht in das Persönliche Budget integriert. Am Wochenende ist der Assistenzbedarf insgesamt höher und liegt im Schnitt bei 16,5 Stunden am Tag. Die zu erbringenden Stunden pro Tag können aber je nach Bedarf flexibel gestaltet werden. Wichtig ist, dass Frau D. den vorgegebenen Budgetrahmen insgesamt nicht übersteigt.

Für Frau D. ist insbesondere die Arbeit des Assistenten mit einer Dreiviertelstelle entscheidend. Er gewährleitestet eine tägliche Kontinuität und hilft auch bei der Verwaltung und Abrechnung des Budgets. Von Frau D. wird angestrebt, dass dieser Assistent in vollem Umfang bei ihr tätig werden kann.

Ab dem 1. Januar 2011 wird Frau D. nun ein trägerübergreifendes Persönliches Budget in einem Budget erhalten, in dem die Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für die Assistenz und die Haushaltshilfe mit Leistungen der Rentenversicherung verbunden werden. [Anm. d. Verf.: Trägerübergreifendes Budget bedeutet, dass mehrere Leistungsträger unterschiedliche Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen einbringen.] Die Rentenversicherung wird die Fahrleistungen für den Arbeitsweg übernehmen. Beauftragter ist das Sozialamt.

Nach wie vor sind die Leistungen der Pflegeversicherung nicht in das trägerübergreifende Persönliche Budget integriert. Ihr Wunsch ist es, auch diesen Leistungsanteil zukünftig trägerübergreifend zu gestalten. Dies gilt ebenfalls für ihre Unterstützungsbedarfe am Arbeitsplatz. Noch können diese mit Hilfe des Arbeitgebers abgedeckt werden. Perspektivisch könnten an dieser Stelle jedoch Leistungen des Integrationsamtes in Form einer Arbeitsassistenz relevant werden.

Den gesamten Prozess der Beantragung und Umsetzung erlebt Frau D. als relativ einfach. In enger Kooperation mit dem Sozialamt wird regelmäßig geklärt, ob die Umsetzung des Persönlichen Budgets bedarfsgerecht erfolgt. Alle 6 bis 8 Wochen wird dies auf Anregung von Frau D. telefonisch mit dem Sozialamt besprochen. Frau D. sagt: "Ich habe alles was ich brauche. Man muss selbstbewusst sein und gleichzeitig aufeinander zugehen, dann kommt man auch zum Ziel."" (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 2010, S. 21-22.)

Inhaltsverzeichnis

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, welche im Jahr 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen und durch den Österreichischen Nationalrat im Jahr 2008 ratifiziert wurde, hat der internationalen Entwicklung zum Aufbau inklusiver Zugänge deutlichen Aufschwung gegeben. Sie gilt als Richtschnur künftiger Entwicklungen. Daher ist es auch in diesem Zusammenhang notwendig, einige Kernaussagen zu beleuchten (vgl. Schulze 2011), um die oben besprochenen Zugänge und Konzepte in ihrer Übertragbarkeit auf die Behindertenhilfe vor diesem Hintergrund reflektieren zu können.

Zunächst wird in der UN-Konvention bekräftigt, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar sind (UN-Konvention Behinderung, Präambel (c)). Den weiteren Ausführungen wird ein Begriff von Behinderung zugrunde gelegt, der individuelle Faktoren ebenso berücksichtigt wie einstellungs- und umweltbedingte Barrieren. Behinderung wird wesentlich als gehinderte Teilhabe an gesellschaftlichen (Handlungs-) Feldern verstanden.

Hervorgehoben wird in der Präambel, dass Menschen mit Behinderung einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Wohl leisten können. Es wird erkannt, "wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen mit Behinderung ist, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen" (UN-Konvention Behinderung, Präambel (n)).

Die UN-Konvention geht in 30 Artikeln im Detail auf die Rechte von Menschen mit Behinderung ein (die Artikel 31 bis 50 betreffen Durchführungsbestimmungen).

Ein Auszug:

Artikel 12: Gleiche Anerkennung vor dem Recht inkl. der Verpflichtung, Maßnahmen zu setzen, um die volle Rechtsfähigkeit zu realisieren.

Artikel 14: Freiheit und Sicherheit der Person

Artikel 19: Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft inklusive das Recht selbst zu entscheiden, wo und mit wem zu leben und nicht verpflichtet zu sein, in besonderen Wohnformen zu leben. Hier wird des Weiteren die Forderung nach ... bei gemeindenahen Dienstleistungen, Unterstützungsdiensten zu Hause sowie nach Persönlicher Assistenz gestellt. Allgemeine gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen müssen gleichberechtigt Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen.

Artikel 20: Persönliche Mobilität

Artikel 23: Achtung der Wohnung und der Familie inklusive das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen.

Artikel 24: Bildung einschließlich der Verpflichtung, ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen aufzubauen.

Artikel 27: Arbeit und Beschäftigung inklusive die Möglichkeit, in einem offenen Arbeitsmarkt den Lebensunterhalt zu verdienen.

Artikel 28: Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz

Artikel 29: Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben inklusive der Möglichkeit, gewählt zu werden.

Artikel 30: Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport

Mit der eigentümlich anmutenden, aber "real-gesellschaftlich" betrachtet notwendigen Feststellung, dass Menschen mit Behinderung "der volle Genuss ... [der Menschenrechte und Grundfreiheiten] ohne Diskriminierung garantiert werden muss" (UNKonvention Behinderung, Präambel (c)), wird die Abkehr vom/von der abhängigen HilfeempfängerIn zur selbstbestimmten AkteurIn grundgelegt. Dieser Grundgedanke soll den Hintergrund der folgenden Überlegungen bilden.

In den oben vorgestellten Konzepten, Methoden und Ansätzen sind wiederholt ähnliche Formulierungen zu lesen, obwohl es um ein anderes Thema geht. Explizite Widersprüche finden sich hingegen nicht, sehr wohl aber unterschiedliche Prioritäten.

Im Folgenden sollen die verbindenden Kernelemente herausgearbeitet werden mit Schwerpunktsetzungen, die für die Themenstellung hilfreich sind.

1. Die Person als Ausgangspunkt

Die Person-zentrierte Begleitung und die Sozialraumorientierung legen sich klar fest: den Ausgangspunkt stellt die Person dar, die einen Bedarf an Hilfe oder Assistenz hat. Im Mittelpunkt steht ein Mensch, für den Unterstützungsleistungen geschaffen werden sollen.

Während sich die Person-zentrierte Begleitung mehr auf die Wünsche, Visionen und Träume bezieht, betont die Sozialraumorientierung in Abgrenzung dazu den Willen. In unserem Zusammenhang sind beide Ebenen miteinander zu verbinden, wobei - um die betreffende Person deutlich als handelnde Person zu verstehen - der Wille von besonderer Bedeutung ist.

Das Case Management nimmt als Vermittler verschiedener Interessensgruppen, die in einem Fall involviert sind, von vornherein einen impersonalen Standpunkt ein. Die Person tritt hier als Brennpunkt einer komplexen Aufgabenstellung, des Falls, in Erscheinung und ist somit auch hier von zentralem Interesse.

Und das Persönliche Budget stellt die Person als selbstbestimmte Akteurin in den Mittelpunkt.

2. Der Sozialraum als konstituierender Faktor und Handlungsfeld

Der Sozialraum, das Umfeld, das soziale Netz (hier werden die Begriffe absichtlich unscharf synonym verwendet) sind für die Person-zentrierte Begleitung, die Sozialraumorientierung und das Case Management sowohl konstituierender Faktor als auch Handlungsfeld. Der Sozialraum definiert ganz wesentlich den Hilfebedarf als auch die Ressourcen für Hilfestellungen. Der Sozialraum definiert den Fall mit und stellt Handlungsoptionen zur Verfügung.

"Die individuelle Hilfeplanung fragt .. nach den Bedürfnissen und Interessen des Individuums, die Sozialraumanalyse schaut auf Bedingungen im Raum. Sie bietet so Informationen über den Kontext, in dem die Ziele von individueller Hilfeplanung umgesetzt werden müssen." (Franz/Beck 2007, S. 44.)

Während der Person-zentrierte Zugang die Überlegungen für die Veränderung einer Problemstellung bei der Person ansetzt und das Umfeld miteinbezieht, zieht der sozialraumorientierte Zugang die sozialräumlichen Faktoren von Beginn an ein. Auch Fallunabhängige Aktivitäten gehören zum Standardrepertoire (nicht zuletzt im Sinne von Prävention). Wesentlich für die Sozialraumorientierung ist es, zielgruppen- und bereichsübergreifend zu arbeiten. Zielgruppenspezifische Angebote werden nachgereiht.

Für unsere Diskussion bietet sich die zuerst zielgruppenübergreifende Arbeitsweise an, um Exklusionsmechanismen nicht zu begünstigen. Das Case Management kann hierfür als Bindeglied zwischen dem Individuum und dem System fungieren.

Keinen unmittelbaren Bezug zum Sozialraum stellt das Persönliche Budget her. Auf den ersten Blick steht es sogar im Widerspruch zur Sozialraumorientierung, wenn diese als Verwaltungsinstrument verstanden wird. Während in diesem Sinn die Sozialraumorientierung ein Budget für eine Region oder einen Stadtteil festlegt, legt das Persönliche Budget den finanziellen Betrag für ein Individuum fest. Beide Zugänge können jedoch miteinander verbunden werden. Ausgehend von einem Zielgruppen-unspezifischen Zugang können sich Personen oder Personengruppen in einem Sozialraum herauskristallisieren, die ihren Unterstützungs- und gegebenenfalls Lebensbedarf über ein ihnen zugesprochenes Budget organisieren. Dies würde auf jeden Fall mehrere Grundsätze der Sozialraumorientierung aufgreifen: Wille und Interessen als Ausgangspunkt, Nutzen informeller Ressourcen, Selbstbestimmung.

3. Zielsetzung und Werthaltung: Selbstbestimmung, Selbständigkeit, Inklusion

Für alle genannten Zugänge und Arbeitsweisen gilt: Selbstbestimmung, Selbständigkeit und soziale Inklusion bilden zentrale Wertvorstellungen. Wenn es um fallspezifische Arbeit geht, steht die betreffende Person als AkteurIn im Mittelpunkt. Sie bestimmt letztlich den Prozess. Die Einbindung in gesellschaftliche Handlungsfelder wird als Wert gesehen und ist gleichzeitig eine Ressource für gewünschte Veränderungen. Unterstützungsleistungen werden nicht primär Institutions-bezogen gedacht, sondern werden individuell festgelegt unter Nutzung allgemein zugänglicher Angebote. "Exklusive" Dienste bilden nur einen Teil in der gesamten unterstützenden Lebenswelt. Menschen, die Unterstützung benötigen, werden in den besprochenen Konzepten als Ressource in ihrem Sozialraum verstanden: als Personen mit Potenzialen; als AkteurInnen, die Leistungen erbringen.

Das persönliche Budget kommt gerade an diesem Punkt ins Spiel. Die betreffende Person selbst entscheidet über die Hilfeleistung (wo, wer und wann). Dabei sind professionelle und nicht-professionelle sowie nicht "Branchen-spezifische" Ressourcen grundsätzlich gleichrangig. Das Persönliche Budget würde eine geradezu ideale Ausgangsbasis für das Unterstützungsmanagement bilden.

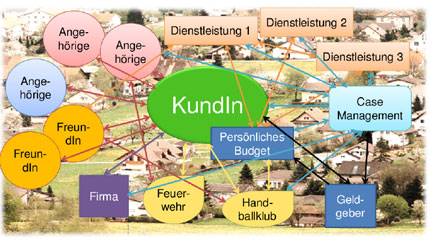

Sozialraumorientierung, Person-zentrierte Begleitung, Case Management und Persönliches Budget zu verbinden heißt für die Behindertenhilfe, sich von gängigen Strukturen und der sich selbst zugeschriebenen Rolle zu verabschieden. Die folgende Grafik soll ein Bild davon geben.

Abbildung 1: Soziales Netz und Begleitungsstruktur

Die Abbildung zeigt eine einfache schematische Darstellung des sozialen Netzes und der Begleitungsstruktur eines/einer KundIn. Der/die KundIn ist eine Person, die aufgrund einer intellektuellen Beeinträchtigung Begleitung und in Teilbereichen Spezialdienste benötigt. Das Schema könnte aber genauso gut bei einer Person aus einer anderen Zielgruppe (um dieses Wort hier absichtlich zu verwenden) eingesetzt werden.

Im Mittelpunkt steht der/die KundIn. Den Hintergrund bildet der Wohnort, der auch in den meisten Belangen das Handlungs- und Betreuungsfeld bildet. Mit dem/der KundIn direkt verbunden ist das Persönliche Budget im Sinne eines erweiterten Verständnisses dieses Konzeptes (zur Finanzierung behinderungsspezifischer Unterstützungsleistungen und nicht-spezifischer Angebote oder Produkte).

Auf der einen Seite findet sich das informelle Netz mit Angehörigen und FreundInnen. Auf der anderen Seite steht das Case Management, das Bereichs- bzw. Zielgruppenunspezifisch arbeitet. Die Feuerwehr und der Handballklub stehen stellvertretend für Freizeitaktivitäten und private soziale Bezüge. Der/die KundIn arbeitet stundenweise in einer Firma, wofür er/sie kollektivvertraglich entlohnt wird. Des Weiteren sind drei Dienstleistungen angeführt und der Geldgeber als Träger des Persönlichen Budgets.

Der/die KundIn unterhält persönliche Beziehungen zu Angehörigen, FreundInnen, zu Vereinen (Feuerwehr), zu MitarbeiterInnen in der Firma. Auf formaler Ebene steht er/sie in Bezug zum Case Management und zum Geldgeber. Während der Geldgeber auf Basis von genormten Verfahren dem/der KundIn ein persönliches Budget zuerkennt, mit den Dienstleistern jedoch nicht in Kontakt steht, steht das Case Management in direktem Austausch mit der/dem KundIn, mit den Dienstleistern und mit Teilen der privaten Sphäre des/der KundIn. Das Case Management organisiert im Auftrag des Geldgebers und des/der KundIn die Dienstleistungen und einen Teil des informellen Gefüges, insofern dieses im Rahmen seines Auftrages relevant ist (Ressource, Hemmnis, Einflussfaktor, Entscheidungsträger). Das Case Management ist in formeller Hinsicht zuständig für die bereichsübergreifende Hilfe-Planung und Perspektiven-Entwicklung.

Die Dienstleistungen, die im Auftrag des/der KundIn vom Case Management organisiert und evaluiert werden, stehen per se in direktem Kontakt zum/zur KundIn; diese/dieser bezahlt die individuell abgestimmten Leistungen über sein/ihr persönliches Budget. Das Persönliche Budget wird aber auch genutzt, um etwa Ausgaben für Freizeitaktivitäten zu bestreiten (z. B. Handballverein). Die Dienstleistungen kommunizieren im Auftrag des/der KundIn fallweise miteinander.

Angehörige und FreundInnen begleiten den/die KundIn zum Teil bei Freizeitaktivitäten bzw. stellen Zugänge dazu her.

Die Behindertenhilfe kommt in diesem Bild unter den Dienstleistern vor, wobei nur ein Teil diesem Bereich zuzuordnen ist. Einen Teil nimmt z. B. die professionelle zielgruppenübergreifende Persönliche Assistenz ein, einen anderen Teil z. B. ein Institut für Physiotherapie. Der professionelle Aspekt der langfristigen Planung liegt beim Case Management. Der Dienstleister in der Behindertenhilfe ist Teil dieser Planung, verantwortet die Umsetzung innerhalb eines Spezialauftrages und wird vom Case Management überprüft.

Mit diesem Bild wurde eine Version einer möglichen Umsetzung aller oben besprochenen Zugänge gezeichnet.

Es wäre aber auch denkbar, das System ohne das Persönliche Budget aufzusetzen. Damit wären jedoch die Geldflüsse in jetziger Form gestaltet (Kostenträger - Dienstleister) und auch Entscheidungsprozesse weg von der/von dem KundIn hin zu Behörden verlagert. Das Case Management würde die Vernetzung der Ressourcen begleiten, würde die langfristige Planung koordinieren, die Möglichkeiten des Sozialraumes zugänglich machen und informelle Ressourcen aufbereiten. Entscheidend wäre, dass mit dem Case Management dem/der KundIn ein Instrument zur Verfügung steht, das die Schlüssigkeit der Planungen gewährleistet, passende formelle und informelle Ressourcen erschließt und koordiniert. Dadurch können Brüche und der einseitige Fokus auf professionelle bereichsspezifische Hilfeleistungen vermieden und somit nicht nur der Grad an Inklusion, sondern auch die Effizienz und Effektivität gesteigert werden.

Folgende Bestandteile eines Begleitungsprozesses, der auch das Persönliche Budget beinhaltet, können differenziert werden:

-

Ausgangspunkt ist der Wille der Person, die eine Unterstützung sucht. Die darauf aufbauenden Ziele formuliert die betreffende Person selbst, fallweise unter Nutzung einer Assistenz (Beratungsstelle).

-

Die betreffende Person erteilt dem Case Management einen Auftrag für die Erschließung und Organisation von Unterstützungsleistungen.

-

Die betreffende Person legt mit dem Case Management gemeinsam fest, was nötig ist, um die Ziele zu erreichen (und nicht, welche Ziele die "richtigen" sind im Sinne von realistisch oder dgl.).

-

Das Case Management erhebt über ein Assessment-Verfahren, welche Ressourcen der Person zur Verfügung stehen, um die genannten Ziele zu erreichen. Dabei geht es sowohl um formelle als auch informelle Ressourcen, um eigene, persönliche Ressourcen gleich wie um Ressourcen des Umfeldes.

-

Bei Bedarf erschließt das Case Management neue Ressourcen (inklusive finanzielle Mittel über das Persönliche Budget).

-

Die Ressourcen der Person, des informellen Umfeldes sowie von ProfessionistInnen (Zielgruppen-spezifische und Zielgruppen-unspezifische, nichtpädagogische und pädagogische, sozialarbeiterische und dgl.) werden vom Case Management koordiniert.

-

Begleitung der Durchführung durch das Case Management.

-

Evaluation

Einen entscheidenden Punkt im Begleitungsprozess stellt die Anerkennung des Unterstützungsbedarfs bzw. die Zuerkennung finanzieller Mittel im Rahmen des Persönlichen Budgets dar. Diese Zuerkennung bezieht Beeinträchtigungen und Ressourcen ebenso ein wie die Ziele, die eine Person erreichen möchte. Nur durch die Berücksichtigung der Ziele gleichermaßen kann eine bedarfsgerechte Zuerkennung von Mitteln erfolgen.

Ein Modell, wie es auf den vorangegangenen Seiten skizziert wurde, entspricht durchwegs den Ansprüchen, die die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung postuliert. Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und Inklusion würden auf diese Weise in einem hohen Ausmaß gewährleistet.

"Wir benötigen nicht noch mehr Sozialarbeiter(innen), die spezialisiert sind auf ADHSKinder, sondern wir müssen dazu beitragen, dass die Erzieher(innen) in den Kitas [Kindertagesstätten] wissen, wie man mit ADHS-Kindern umgeht; wir dürfen nicht fixiert sein auf die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, sondern müssen wissen, wie man Betriebe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen für körperlich und geistig behinderte Menschen unterstützt; wir müssen nicht die 137. moderne Einrichtung konzipieren, sondern wir müssen Gebäude und Wohnungen in Quartieren so gestalten, dass dort auch kognitiv oder körperlich beeinträchtigte Menschen wohnen können. Dazu braucht es den systematischen Ausbau zielgruppenunspezifischer Stadtteilarbeit (Quartiermanagement) ... Wir müssen uns lösen von der zielgruppenspezifischen Unterstützung der uns ans Herz gewachsenen Spezialgruppe. Integrierend betrachtet geht es also nicht nur um Inklusion in der Behindertenhilfe oder die Realisierung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung, sondern um eine systematischere leistungsgesetzliche Unterstützung einer personengestützten Infrastruktur in sozialen Räumen, die leistungsfeldübergreifend dazu beiträgt, dass unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Ressourcen und Handicaps relativ friedlich und - wenn es geht - in wechselseitiger Unterstützung sowie mit entsprechender staatlicher Unterstützung einigermaßen gerecht koexistieren können." (Hinte 2011, S. 105.)

Dieses Plädoyer für die Sozialraumorientierung stammt von einem ausgewiesenen Verfechters dieses Konzeptes. Es bringt pointiert auf den Punkt, was Sozialraumorientierung leisten kann. Mit der weiteren Einbindung der Person-zentrierten Begleitung, des Case Managements und des Persönlichen Budgets können die zentralen Forderungen, die auch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung erhebt, erfüllt werden.

In der Behindertenhilfe wird seit langem um die Verwirklichung von Inklusion gerungen. Dabei sitzt man regelmäßig (unbewusst oder bewusst in Wahrung ur-eigener Interessen) dem Widerspruch auf, dass man fundamental Exklusionsmechanismen in Gang hält, indem von vornherein die eigene Zielgruppe so bestimmt wird, dass sie aus dem sozialen Kontext heraus definiert wird. Nachdem sie erst einmal so identifiziert wurde, wird versucht, sie als gleichberechtigten Teil der Gesellschaft zu postulieren. Es geht hier keineswegs darum, Spezialeinrichtungen oder den Wert von fundierter Diagnostik kategorisch zu hinterfragen. Wer würde sich am Herzen schon lieber vom Hausarzt operieren lassen anstatt vom Herzchirurgen?

Die Fragestellungen, die uns hier beschäftigen sollten, sind, wie viel und welcher Einsatz aufgewendet werden sollte, um Menschen ein gutes Leben in ihrem Sozialraum zu ermöglichen, und wie viel Mittel für den Aufbau oder die Erhaltung von Spezialeinrichtungen nötig und wie diese zu gestalten sind. Um beim Bild zu bleiben: Niemand benötigt einen Herzchirurgen, um bei leicht erhöhtem Blutdruck geeignete Maßnahmen zu setzen. Entscheidende AdressatInnen für die Frage sind dabei die Menschen, für die wir arbeiten (wollen). Die Antwort hierzu scheint wenigstens in der Tendenz klar zu sein.

Ob die hier vorgestellten und diskutierten Zugänge und Konzepte tatsächlich geeignet sind, um den gewünschten Zustand zu erreichen, ist eine andere Frage. Zumindest sollteneinige brauchbare Entwicklungslinien skizziert worden sein.

Bundesvereinigung Lebenshilfe 2009: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. (Hg.): Gut leben. Persönliche Zukunftsplanung realisieren - ein Instrument, Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2. Aufl. 2009.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. (Hg.): Selbstbestimmt! Jetzt! Das Persönliche Budget für Menschen mit Behinderung. Hemmnisse, Forderungen, Chancen, Berlin: Eigenverlag, 2010.

Emrich, Gromann, Niehoff 2009: Emrich, Carolin; Gromann, Petra; Niehoff, Ulrich: Persönliche Zukunftsplanung begleiten. Handbuch für Unterstützungspersonen, aus der Arbeitsmappe: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. (Hg.): Gut leben. Persönliche Zukunftsplanung realisieren - ein Instrument, Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2. Aufl. 2009.

Fachgruppe Case Management der DGS (Hrsg.): Leitprinzipien. Case Management im Sozial und Gesundheitswesen, 2004.

Fehren 2009: Fehren, Oliver: Was ist ein Sozialraum. Annäherungen an ein Kunstwerk, in: Soziale Arbeit, Heft 08/2009, 58. Jg, Berlin, S. 286-293.

Franz/Beck 2007: Franz, Daniel; Beck, Iris: Umfeld- und Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe. Empfehlungen und Handlungsansätze für Hilfeplanung und Gemeindeintegration, Hamburg / Jülich: Eigenverlag DHG, 2007.

Franz 2008: Franz, Daniel: Umfeld- und Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe, in: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Hg.): Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe. Dokumentation der DHG-Tagung 3.-5. Dezember 2007, DHG-Schriften Bd. 14, Bonn, Bonn-Jülich: DHG 2008, S. 23-31.

Gromann 2002: Gromann, Petra: Der personenzentrierte Ansatz: Von einem institutions- zu einem personenzentrierten psychiatrischen Hilfesystem, FH Fulda, 2002, http://www.ibrponline.de/download/einfuehrung.pdf oder http://www.ibrp-online.de/01.htm ,30.01.2012

Hartmann 2008: Hartmann, Christina: Case Management in der US-amerikanischen Behindertenhilfe, in: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Hg.): Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe. Dokumentation der DHG-Tagung 3.-5. Dezember 2007, DHG-Schriften Bd. 14, Bonn, Bonn-Jülich: DHG 2008, S. 105-120.

Heimgartner 2009: Heimgartner, Arno: Grundlegendes zur Gemeinwesenarbeit, in: Sing, Eva; Heimgartner, Arno (Hg.): Gemeinwesenarbeit in Österreich, Graz: Grazer Universitätsverlag - Leykam - Karl-Franzens-Universität Graz, 2009, S. 10-20.

Hertzsch 2012: Hertzsch, Wencke: Sozialraumanalyse in der Planung, http://www.partizipation.at/1220.html ,07.07.2012

Higgins 2007: Higgins, Roland: Disability Equals Business und die Selbstbestimmt-Leben- Bewegung in England, in: impulse, Nr. 44/2007, Seite 18-19.

Hinte 2008: Hinte, Wolfgang: Sozialraumorientierung. Ein Fachkonzept für die Soziale Arbeit, in: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Hg.): Sozialraumorientierung in der Behinderten hilfe. Dokumentation der DHG-Tagung 3.-5. Dezember 2007, DHG-Schriften Bd. 14, Bonn, Bonn-Jülich: DHG 2008, S. 15-22.

Hinte 2009: Hinte, Wolfgang: Eigensinn und Lebensraum - zum Stand der Diskussion um das Fachkonzept "Sozialraumorientierung". In : Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 1/2009, 78. Jg., München, S. 20-33.

Hinte 2011: Hinte, Wolfgang: Sozialräume gestalten statt Sondersysteme befördern. Zur Funktion sozialer Arbeit bei der Gestaltung einer inklusiven Infrastruktur, in: Teilhabe 3/2011, Jg. 50, S. 100-106.

Krammer, Sandner-Koller, Sixt 2009: Krammer, Ingrid; Sandner-Koller, Edith; Sixt, Helmut: Der Grazer Weg: Sozialraumorientierung für das Jugendamt und mehr!?, in: Sing, Eva; Heimgartner, Arno (Hg.): Gemeinwesenarbeit in Österreich, Graz: Grazer Universitätsverlag - Leykam - Karl-Franzens-Universität Graz, 2009, S. 61-76.

LEVO-StBHG, LGBl. Nr. 43/2004 in der Fassung LGBl. Nr. 116/2011.

Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 2003: Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. (Hg.): Personenzentrierung in der Praxis - Die Grundlage für die zukünftige Versorgungs- und Vergütungsstruktur. Projektbericht, Stuttgart 2003

Malik 2007: Malik, Fredmund: Management. Das A und O des Handwerks, Frankfurt/Main: Campus, aktualisierte Fassung, 2007.

Netzwerk Case Management Schweiz 2006: Netzwerk Case Management Schweiz: Definition Case Management/Standards Case Management, genehmigt von der Generalversammlung am 30. März 2006, Manuskript http://www.netzwerk-cm.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Mitglieder/Definition_und_Standards_30_03_2006.pdf, 02.02.2012.

ÖGCC Grundlagenpapier: Österreichische Gesellschaft für Care und Case Management ÖGCC: Grundlagenpapier, http://www.oegcc.at ,16.02.2012

Personenzentrierter Ansatz: http://de.wikipedia.org/wiki/Personenzentrierter_Ansatz_%28Psychiatrische_Hilfen%29, 02.02.2012.

Sanderson, Goodwin 2010: Sanderson, Helen; Goodwin, Gill: Personenzentriertes Denken, übersetzt von Susanne Göbel, Oliver Koenig und Stefan Doose, Deutsche Erstausgabe 2010.

Schulze 2011: Schulze, Marianne: Menschenrechte für alle: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, in: Flieger, Petra; Schönwiese, Volker (Hrsg.): Menschenrechte - Integration - Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2011, S. 11-25.

Seifert 2009: Seifert, Monika: Neue professionelle Arbeitskonzepte für personenzentrierte Unterstützung, Impulsbeitrag in der Arbeitsgruppe 2.2 auf der Fachtagung "Wie betreut man Wohnen? Perspektiven der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen im Alltag, Universität

Siegen, 3. März 2009 (http://www.uni-siegen.de/zpe/veranstaltungen/aktuelle/betreuteswohnen/beitrag_seifert_ag_2.2.pdf, 16.02.2012).

Siegert 2008: Siegert, Juliane: Persönliche Zukunftsplanung. Inklusive Perspektiven in der Individuellen Hilfeplanung, in: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Hg.): Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe. Dokumentation der DHG-Tagung 3.-5. Dezember 2007, DHG-Schriften Bd. 14, Bonn, Bonn-Jülich: DHG 2008, S. 96-104.

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 2006 (deutsche Fassung).

Wendt 2010: Wendt, Wolf Rainer: Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine Einführung, Freiburg i. Br.: Lambertus-Verlag, 5. überarb. Aufl. 2010.