Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und ihre mögliche Auswirkung auf stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe

Diplomarbeit an der Hamburger Fern-Hochschule HFH; Pflegemanagement. Erstprüfer: M.S.M. Stefan Kornherr, Zweitprüferin: Dr.rer.pol. Barbara Birkner

Inhaltsverzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis

- 1 Einführung

- 2 Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen

- 3 Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland

- 4 Auswirkungen auf vollstationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe

- 5 Perspektiven für das Entwicklungs- und Veränderungsmanagement stationärer Einrichtungen

- 6 Zusammenfassung und Ausblick

- Literaturverzeichnis

- Verzeichnis der Gesetze und Rechtsordnungen

Abbildungsverzeichnis

- Abs.

-

Absatz

- A. d. V.

-

Anmerkung der Verfasserin

- AGG

-

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

- Art.

-

Artikel

- ASKM

-

Arbeits- und Sozialministerkonferenz

- BAGFW

-

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

- BAGWfbM

-

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V.

- BayBGG

-

Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz

- BeB

-

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V.

- bes.

-

besonders

- BGBl.

-

Bundesgesetzblatt

- BGG

-

Gesetz zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung

- BMAS

-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

- BMFSFJ

-

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- BRK

-

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

- bzw.

-

beziehungsweise

- d. h.

-

das heißt

- ebd.

-

ebenda

- et al.

-

und andere

- etc.

-

und so weiter

- FLS

-

Fachleistungsstunde

- ff.

-

folgende

- GmbH

-

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

- HBG

-

Hilfebedarfsgruppe

- ICF

-

International Classification of Functioning, Disability and Health der Weltgesundheitsorganisation

- Kap.

-

Kapitel

- KEG

-

Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich

- NAP

-

Nationaler Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland

- OBA

-

Offene Behindertenarbeit

- PfleWoqG

-

Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung

- SGB

-

Sozialgesetzbuch

- STMAS

-

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

- u. a.

-

unter anderem

- UN

-

Vereinte Nationen

- UNTC

-

United Nation Treaty Collection

- u. U.

-

unter Umständen

- vgl.

-

vergleiche

- z. B.

-

zum Beispiel

- z. T.

-

zum Teil

Inhaltsverzeichnis

Die Eingliederungshilfe in Deutschland befindet sich seit einiger Zeit in einem grundlegenden Perspektivenwandel. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Deutschland die im Dezember 2006 in New York verabschiedete Behindertenrechtskonvention (im folgenden BRK) im März 2007 ratifiziert und im März 2009 in geltendes Recht umgesetzt hat, in dem das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen als Gesetz verabschiedet wurde. Dieses sichert jedem behinderten Menschen ein Leben in voller sozialer Teilhabe zu, das in inklusiven Gesellschaftsstrukturen barrierefrei und selbstbestimmt gelebt werden kann. Der Artikel 19 des Gesetzes zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gesellschaft“ erkennt explizit an, „...dass a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;…“ (BRK 2008: 1433). Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe sind in diesem Sinne besondere Wohnformen, in denen Menschen mit Behinderungen meist in Gruppenstrukturen zusammen leben, die sie sich weder in der Zusammensetzung noch als Tatsache selbst ausgesucht haben. Zusätzlich trat im Jahre 2005 das neu gestaltete Sozialgesetzbuch XII in Kraft, das im Paragraph 13 eindeutig den Vorrang von ambulanten vor stationären Leistungen festlegt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass auf stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe Veränderungen zu kommen werden. Diese werden allerdings in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sein, da die Eingliederungshilfe von den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern finanziert wird und somit jedes Bundesland einen eigenen Gestaltungsspielraum besitzt.

Zur Umsetzung der BRK stellte die Bundesregierung im Juni 2011 einen nationalen Aktionsplan (im folgenden NAP) vor, der unter anderem einen Maßnahmenkatalog mit mehr als 200 Einzelmaßnahmen enthält, die in verschiedene Handlungsfelder gegliedert sind. Deutlich wird hervorgehoben, dass es wünschenswert ist, dass zusätzlich jedes Bundesland einen eigenen Aktionsplan erarbeitet. Der momentane Stand ist diesbezüglich sehr unterschiedlich, beispielsweise hat das Bundesland Rheinland-Pfalz bereits 2010 einen fertigen Aktionsplan vorgelegt, wohingegen Bayern erst in diesem Jahr einen beschlossen und veröffentlicht hat.

Ein weiterer erschwerender Faktor für eine langfristige Planung in und von stationären Einrichtungen ist die ungenügende und unsichere Datenlage. Um Leistungen und Angebote zu erweitern, braucht eine Einrichtung verlässliche Daten darüber, wie viele Menschen mit welchem Grad an Unterstützungsbedarf mittel- und langfristig Leistungen in Anspruch nehmen wollen, welche mehr und welche weniger nachgefragt werden und ob diese weiterhin zuverlässig von den Trägern der Sozialhilfe, in der Regel Kommunen und Bezirke, finanziert werden, da diese aufgrund der steigenden Kosten der Eingliederungshilfe ihrerseits Kostensenkungen und Einsparungen von den Einrichtungen fordern.

Ziel dieser Diplomarbeit soll es also sein, einen Überblick zu geben, wie sich der aktuelle Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und im Speziellen in Bayern darstellt, um daraus mögliche managerielle und finanzielle Auswirkungen für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe abzuleiten. Zusätzlich werden noch die möglichen Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur untersucht. Daraus folgend sollen Handlungsempfehlungen für das zukünftige Pflegemanagement erarbeitet werden, die die strategische Planung mittel- und langfristig unterstützen könnten.

Im zweiten Teil der Arbeit wird ein allgemeiner Überblick zur Behindertenrechtskonvention gegeben, die geschichtliche Entstehung und die Ziele näher beleuchtet und der aktuelle Stand der Ratifizierung weltweit dargestellt. Danach wird die Autorin im dritten Teil detaillierter die Umsetzung der BRK in finanzielle und gesetzliche Grundlagen in Deutschland und als ein ausgewähltes Bundesland in Bayern beschreiben. Zusätzlich werden diese bisher unternommenen Maßnahmen aus Sicht der Wohlfahrtsverbände diskutiert.

Im vierten Teil werden dann nach Darstellung der Versorgungsstrukturen und der derzeitigen Finanzierung von vollstationären Einrichtungen mögliche Auswirkungen in managerieller und finanzieller Hinsicht und in Hinsicht auf die Bewohnerstruktur in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe untersucht. Abschließend werden dabei bereits Anforderungen an das zukünftige Management dargestellt.

Der fünfte Teil beschäftigt sich danach ausführlich mit Überlegungen und Perspektiven für das Entwicklungs- und Veränderungsmanagement stationärer Einrichtungen. Darin fließen konzeptionelle Überlegungen genauso ein, wie dafür notwendige Strukturvoraussetzungen und mögliche zukünftige Finanzierungsformen.

Abschließend werden daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet und ein Ausblick in die zukünftige Entwicklung der Eingliederungshilfe und damit der in ihr verhafteten Organisationen und Einrichtungen unter dem Einfluss der UN-Behindertenrechtskonvention und des Art. 19 gewagt.

Inhaltsverzeichnis

Betrachtet man sich die oft leidvolle und sehr wechselhafte Geschichte behinderter Menschen, bleibt eines zusammenfassend festzustellen. Entscheidungen darüber, ob lebenswert oder nicht, wertgeschätzt oder nicht, erhaltenswert oder nicht haben immer die sie umgebenden Gesellschaften getroffen. Beispielsweise wurden in Ägypten (3000 v. Chr.) Blinde unter besonderen Schutz gestellt und andererseits durften Missgeburten von der Mutter erstickt werden (vgl. Eitle 2003: 16). Im Mittelalter hingegen werden auch vor dem Hintergrund einer christlichen Haltung „Mindersinnige Blinde und Gebrechliche in Klöster“ aufgenommen (ebd.: 17). Gleichzeitig werden aber im Zuge der Hexenverfolgung auch Behinderte verfolgt, da besonders geistig behinderte Menschen als „besessen“ galten. Der „Tiefpunkt“ an Wertschätzung gegenüber behinderten Menschen war sicherlich 1920 erreicht, als Karl Binding und Alfred Hoche ihr Buch „Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens“ veröffentlichen konnten und auch auf dieser Grundlage im Dritten Reich problemlos eugenische Maßnahmen umgesetzt werden konnten (vgl. ebd.: 24). Behinderte Menschen waren also immer abhängig vom jeweilig vorherrschenden Wertesystem und das fast bis ans Ende des 20. Jahrhunderts. Erst seit 1994 z. B. gibt es in Deutschland den „…veränderten Art. 3, Abs. 3 unseres Grundgesetzes, der eine Benachteiligung behinderter Menschen verbietet.“ (ebd.: 29).

Seit einigen Jahren allerdings vollzieht sich ein Paradigmenwechsel, vom Bild eines Menschen der in keiner Weise für sich sorgen und über sich entscheiden kann hin zu Menschen, die selbstbestimmt ein so selbständig wie mögliches Leben führen könnten, wenn die Gesellschaft sie nicht daran hindern würde. Dies zeigt auch eine der entscheidenden Formulierungen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen: „Behinderung resultiert aus der Beziehung zwischen Personen mit Beeinträchtigungen und den in Grundhaltungen und Umweltfaktoren bestehenden Barrieren, derart dass die vollständige und wirksame Beteiligung der Betroffenen auf Grundlage der Gleichheit mit anderen hindert.“ (Bielefeldt 2009: 8).

Für die Erarbeitung einer Konvention für behinderte Menschen gab es bereits mehrere Anläufe, besonders während der UN-Dekade der Behinderten von 1983-1992 (Bruns 2010: 10). Zwar galten die international anerkannten allgemeinen Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 auch genauso für behinderte Menschen, allerdings war man sich im Ad-hoc-Ausschuss darüber einig, dass - auch auf Grund der Tatsache, dass sie bisher kaum ausdrücklich benannt wurden - die spezifischen Bedürfnisse behinderter Menschen zu wenig Berücksichtigung finden. Zudem gehören behinderte Menschen „…weltweit gesehen zu den am meisten gefährdeten Gruppen, wenn es um die Verletzung von Menschenrechten geht.“ (ebd.: 10). Daher soll die BRK unter anderem auch dazu dienen „…bereits bestehende .. menschenrechtliche .. Standards unter dem besonderen Blickwinkel der Menschen mit Behinderungen zu präzisieren und zu ergänzen.“ (Bielefeldt 2009: 13).

Im Dezember 2001 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen somit ein Ad-hoc-Ausschuss eingesetzt um „…ein umfassendes internationales Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderung zu erarbeiten.“ (Bruns 2010: 10). Innerhalb von 4 Jahren gelang es einen Textvorschlag zu erstellen, der schlussendlich am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York angenommen und verabschiedet wurde. Gleichzeitig wurde das dazugehörige Fakultativprotokoll verabschiedet. Erstmals wurde dabei eine Konvention auf den Weg gebracht, an der sehr viele Personen der Zivilgesellschaft und vor allem auch die Betroffenen selber und ihre Verbände in einem bis dahin unbekannten Ausmaß mitgewirkt haben.

Nachdem Deutschland als einer der ersten Staaten im Jahr 2007 die BRK unterzeichnet hatte, wurde im Jahr 2008 ein Zustimmungsgesetz erarbeitet, welches am 01.01.2009 in Kraft trat. Im Februar 2009 wurde daraufhin die Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Nach 30 Tagen der Hinterlegung ist endgültig das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ sowieso das Fakultativprotokoll in Deutschland in Kraft getreten und damit verbindliches Recht geworden.

Kritisch wird dabei diskutiert, dass die Bundesregierung trotz der Einwände von vielen Behindertenverbänden das englische Wort „inclusion“ mit dem deutschen Wort Integration übersetzt und in das Gesetz mit aufgenommen hat, z. B. wird im Artikel 24 der Originalfassung „…an inclusive education system at all levels…“ (BGBl. 2008: 1436) gefordert, wohingegen der deutsche Wortlaut von einem integrativen Bildungssystem auf allen Ebenen spricht (vgl. ebd.: 1436). Gleiches gilt für das englische Wort „participation“, z. B. in Artikel 3 Absatz c „Full and effective participation…„ (ebd.: 1424). Dieses wird hier mit Teilhabe und Teilnahme übersetzt. „Bei dieser Übersetzung gehen jedoch wesentliche Aspekte, die die Konvention mit dem Begriff „Partizipation“ verbindet, etwa der Aspekt der Mitbestimmung, verloren“ (Hirschberg 2010: 2). Daher fordert unter anderem Dr. Marianne Hirschberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle zur UN - Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte, den Begriff „Partizipation“ wieder in die Diskussion aufzunehmen (ebd.: 2). Ein drittes Beispiel für die nicht ganz stimmige Übersetzung betrifft das Wort „independence“, welches beispielsweise aus Sicht der Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e. V., hätte mit „Selbstbestimmung“ übersetzt werden müssen. Der Titel des Artikels 19, auf den sich diese Diplomarbeit noch ausführlicher beziehen wird, lautet im Original „Living independently and being included in the community“ (BGBl. 2008: 1433). Im Gesetz der Bundesregierung wurde dies übersetzt mit „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ (ebd.: S.1433), gefordert in der Schattenübersetzung wird aber „Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ (vgl. Informationsschrift der Stadt Bamberg 2009: 15 der Schattenübersetzung).

Allerdings ist abschließend dazu zu sagen, dass - auch wenn Unstimmigkeiten bezüglich des deutsches Gesetzes bestehen - dieses völkerrechtlich keine Verbindlichkeit besitzt, sondern nur die englische Originalfassung und die genehmigten Übersetzungen in Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Dies bestimmt der Artikel 50 „Verbindliche Wortlaute“ (BGBl. 2008: 1452). „Das Völkerrecht gehorcht jedoch hinsichtlich der Geltung im nationalen Recht einer Besonderheit: Soweit einzelne Vorschriften hinreichend konkret gefasst sind gelten sie unmittelbar und sind sogenannte selbstvollziehende Normen (self-executing-rights), während andere Vorschriften in eine nationale Rechtsvorschrift transformiert werden müssen.“ (BeB 2010: 7).

Die UN-Behindertenrechtskonvention besteht aus einer Präambel (die allerdings rechtlich keinerlei Verbindlichkeit besitzt) und insgesamt 50 Artikeln. In den Artikeln 1-9 werden eher allgemeine Bestimmungen festgelegt, z. B. Ziel, Zweck, Prinzipien und Adressaten der Konvention. Danach geht es in den Artikeln 10-30 speziell um die einzelnen Menschenrechte, wie z. B. das Recht auf Leben (Art. 10), das Recht auf Zugang zur Justiz (Art. 13) oder das Recht auf unabhängige Lebensführung (Art. 19). Abschließend handelt es sich in den Artikeln 31-50 um Schlussbestimmungen zur Durchführung (Art. 33), zum Berichtswesen (Art. 35 und 36) oder Regelungen zum Unterzeichnen, Inkrafttreten oder Kündigen (Art. 42, 45, 48).

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“ (BGBl. 2008: 1423)

Damit wird eines der stärksten und wichtigsten Anliegen der Konvention bereits im ersten Artikel angesprochen. Die Herausbildung eines Bewusstseins von Menschenwürde, einerseits bei den Betroffenen selbst und andererseits in der Gesellschaft als Ganzes ist eines der zentralen Anliegen der BRK, da sich von diesem Bewusstsein alle weiteren Zielsetzungen ableiten. „Der Begriff der Menschenwürde ist für den Menschenrechtsansatz von fundamentaler Bedeutung. … Von der Würde ist nicht nur ungleich häufiger als in anderen Menschenrechtsdokumenten die Rede … . Hinzu kommt, dass die Würde - sehr viel direkter als in anderen Menschenrechtskonventionen - auch als Gegenstand notwendiger Bewusstseinsbildung angesprochen wird“ ( Bielefeldt 2009: 5). Folgerichtig werden die Staaten durch die Konvention verpflichtet, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung zu ergreifen und zum Beispiel wirksame Kampagnen für die breite Öffentlichkeit einzuleiten und dauerhaft durchzuführen oder die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck des Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen (vgl. BGBl. 2008: 1427f.). Diese Forderung nach Bewusstseinsbildung auch der behinderten Menschen zieht sich weiter wie ein roter Faden durch die Konvention und wird z. B. auch im Artikel 24 Bildung ganz deutlich, in dem ein integratives, bzw. in der englischen Originalfassung ein „inklusives“ Bildungssystem für alle gefordert wird. Mit diesem soll ein lebenslanges Lernen ohne Diskriminierung und auf der Grundlage von Chancengleichheit mit dem Ziel das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen, ermöglicht werden (vgl. ebd.: 1436).

Folgerichtig ist die zweite große Zielsetzung der BRK Inklusion. „Die Inklusion behinderter Menschen, d. h. die Einbeziehung und Berücksichtigung ihrer Rechte und Bedürfnisse von Anfang an, sowie die Verwirklichung der Teilhabe behinderter Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist das Ziel der Konvention“ (im Vorwort der Informationsschrift der Stadt Bamberg zur UN-Konvention). Dies ist an sich kein neuer Gedanke, allerdings ist „…die starke Akzentsetzung auf soziale Inklusion, die ausdrücklich vom Postulat individueller Autonomie her gedacht und von dorther von vornherein als eine freiheitliche Inklusion definiert wird…“ eine neue Sichtweise, welche die Perspektiven in der Gesellschaft im Sinne eines wirklichen Paradigmenwechsels weg vom Fürsorgegedanken hin zu Teilhabe und Selbstbestimmung verändern können (Bielefeldt 2009: 16). Es geht darum, dass behinderte Menschen selbst bestimmen können und dürfen, es soll nicht mehr für sie, sondern mit ihnen gedacht werden. Notwendig hierfür ist das dritte große Anliegen der BRK - Barrierefreiheit. Dabei ist mit Barrierefreiheit ausdrücklich nicht nur die Erreichbarkeit öffentlicher Räume gemeint, sondern diese meint alle Hindernisse, die es behinderten Menschen erschweren, so selbständig wie nur irgend möglich zu leben. Diese Hindernisse sollen erfasst und systematisch entfernt werden. Beispiele für die angestrebte Barrierefreiheit sind: Gebärdendolmetscher in öffentlichen Institutionen oder Ämtern, Wahlschablonen für Blinde oder Internetauftritte immer auch in leichter Sprache. Dabei soll die Barrierefreiheit grundsätzlich präventiv gedacht werden, Andreas Bethke vom Bundeskompetenzzentrum fordert in diesem Zusammenhang, dass bei öffentlichen Vergaben Barrierefreiheit immer zur Anforderung erhoben werden sollte (vgl. Heß 2011: 6).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es nicht Ziel der Konvention ist, spezielle Rechte für behinderte Menschen zu schaffen. „Sie konkretisiert vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Lebenslagen behinderter Menschen die universalen Menschenrechte und präzisiert die mit diesen universalen Rechten korrespondierenden staatlichen Verpflichtungen“ (Aichele 2008: 4). Dabei füllt, als zusätzlicher Aspekt, das Verbot von Diskriminierung aufgrund von Behinderung, eine wichtige Rolle aus. Dieses Verbot „…erstreckt sich ausdrücklich auf die bürgerlichen, kulturellen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen sowie alle sonstigen Lebensbereiche“ (ebd.: 5).

Insgesamt geht es in der Konvention also darum, die universalen Menschenrechte auch für behinderte Menschen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebenslagen und in Verbindung mit einem absoluten Diskriminierungsverbot einzufordern. „Demnach gehören die Menschenrechte und das Diskriminierungsverbot untrennbar zusammen. Die Konvention entwickelt die Verzahnung dieser beiden Bereiche zum Schutz von Menschen mit Behinderungen weiter“ (ebd.: 5).

Zur Überwachung und Überprüfung der Umsetzung der BRK in den einzelnen Ländern ist jeder Staat verpflichtet, zwei Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen einen Bericht vorzulegen, einen sogenannten Staatenbericht, und danach alle vier Jahre einen Folgebericht. Deutschland hat den ersten Staatenbericht im August 2011 im Bundeskabinett beschlossen.

Erforderlich für das Inkrafttreten des Übereinkommens war die Unterzeichnung, der Beitritt oder die Ratifizierung von mindestens 20 Staaten. „Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.“ (BGBl. 2008: 1450). Dies geschah am 03.05.2008 „Entry into force: 3 May 2008, in accordance with article 45 (1).“ (vgl. UNTC, Chapter IV, 15). Bis zum heutigen Tage haben 155 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet und 130 haben es ratifiziert (vgl. ebd.). Ratifikation bedeutet, dass in diesen Staaten der völkerrechtliche Vertrag auch als Gesetz in Kraft getreten und damit auch nationales Recht ist. Das dazugehörige Fakultativprotokoll wurde bisher von 91 Staaten unterzeichnet und von 76 ratifiziert (vgl. UNTC, Chapter IV, 15. a). Wenn ein Staat das Fakultativprotokoll annimmt „…bekommen Personen oder Personengruppen das Recht, sich in Einzelfällen an den „Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ zu wenden“ (Aichele 2008: 7). Dieser Ausschuss prüft die Eingabe auf Zulässigkeit - dafür müssen vorher alle innerstaatlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden - danach prüft er, ob ein Verstoß gegen die Konvention vorliegt und sollte dem - nach Ansicht des Ausschusses - so sein, spricht er eine Empfehlung an den betreffenden Vertragsstaat aus. Eine verbindliche Entscheidung allerdings trifft er nicht (vgl. ebd.: 7).

Deutschland hat auf Empfehlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte beides, die Konvention und das dazugehörige Fakultativprotokoll unterzeichnet.

Inhaltsverzeichnis

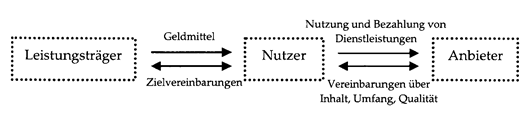

Wie bereits weiter oben ausgeführt ist das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ im März 2008 als Gesetz in Deutschland in Kraft getreten. Daraus ergab und ergibt sich weiterer Handlungsbedarf. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt, am 01.07.2001, wurde das Sozialgesetzbuch zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, SGB IX, verabschiedet, welches das Schwerbehindertenrecht und das Rehabilitationsrecht (vorher getrennt) miteinander verbunden hat. Ergänzt wird dieses Gesetz seit April 2004 durch das „Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen“. Schon die Erarbeitung des SGB IX deutete auf den Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik hin. Vorrangige Ziele dieses neuen Gesetzbuches sind nämlich bereits Teilhabe und Selbstbestimmung. So wird zum Beispiel im § 9 Absatz 1 deutlich hervorgehoben, dass den Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen werden soll. „Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen“ (§ 9 Abs. 1 SGB IX). Kritisch ist in diesem Zusammenhang die Formulierung berechtigte Wünsche zu sehen. Die Feststellung der Berechtigung treffen nämlich wiederum die Leistungsträger. Im § 17 SGB IX wird erstmalig das Persönliche Budget eingeführt, das Leistungsberechtigten die Möglichkeit eröffnet, statt Sachleistungen Geldleistungen zu erhalten und sich damit Leistungen selber „einzukaufen“. „Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“ (§17 Abs. 2 SGB IX). Auch mit dieser Möglichkeit möchte der Gesetzgeber die Selbstbestimmung behinderter Menschen weiter stärken. Das SGB IX ist allerdings kein Leistungsgesetz, sondern bildet vielmehr einen gesetzlichen Rahmen.

Für die konkreten Leistungen behinderter Menschen ist die Eingliederungshilfe verantwortlich. Diese ist gesetzlich der Sozialhilfe zugeordnet, somit dem Sozialgesetzbuch XII. Dort werden im Kapitel 6 die Leistungsberechtigten, die Aufgaben und die Leistungen der Eingliederungshilfe konkretisiert. Die Verankerung der Eingliederungshilfe in die Sozialhilfe wird seit einiger Zeit von vielen Behindertenverbänden abgelehnt und auch in der Politik kontrovers diskutiert, nur sind die Gründe dafür verschiedene. Die Behindertenverbände lehnen dies ab, da somit immer noch nicht von wirklicher Selbstbestimmung die Rede sein kann, sondern weiterhin die Leistungsberechtigten im Fürsorgeprinzip verharren müssen und außerdem von der jeweiligen Kassenlage ihrer zuständigen örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger abhängig sind. (vgl. BAGWfbM 2012) Sie fordern eine bundeseinheitliche Gleichbehandlung aller behinderten Menschen in Deutschland auch in finanzieller Hinsicht. Dafür soll die Eingliederungshilfe ein eigenständiges Gesetz werden mit einheitlichen Instrumenten zur Bedarfsermittlung und finanziert durch eine angemessene Beteiligung des Bundes an den Kosten.

Die Politik (auf der Ebene der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger) fordert ihrerseits eine dringende Reform vor allem aus Kostengründen. Die finanzielle Situation der Sozialhilfeträger lässt eine Umgestaltung der Eingliederungshilfe nur mit Beteiligung des Bundes zu.

Eine weitere gesetzliche Grundlage bildet das Gesetz zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung (BGG) vom 27. April 2002. Auch dieses Gesetz hat zum Ziel „…die Benachteiligung behinderter Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben und in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen….“ (§1 BGG). Auf der Grundlage des Behindertengleichstellungsgesetzes haben alle 16 Bundesländer zusätzlich eigene Gleichstellungsgesetze erarbeitet und verabschiedet. Ein für behinderte Menschen bedeutender Artikel im BGG ist der §4 Barrierefreiheit. Dieser verpflichtet unter anderem zu barrierefreiem Bauen. Bezogen auf den Artikel 19 BRK wird dies in Zukunft die Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen erhöhen, da dieses Gesetz auch für zivile Neubauten gilt.

Die nächste gesetzliche Grundlage, die an dieser Stelle erwähnt werden muss, ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Es trat am 18. August 2006 in Deutschland in Kraft. „Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ (§1 AGG). Es behandelt dabei Diskriminierungsverbote vor allem im Arbeitsrecht und im Zivilrechtsverkehr. Somit können unter anderem auch behinderte Menschen z. B. bei der Vergabe des Arbeitsplatzes oder auf der Suche nach einer Wohnung nicht mehr aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt werden.

Eine letzte Grundlage zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland hat die Bundesregierung mit dem 2011 veröffentlichten Nationalen Aktionsplan geschaffen. Dieser hat allerdings keinen Gesetzescharakter und somit keine rechtliche Verbindlichkeit. „Der Aktionsplan ist ein Maßnahmenpaket und ein Motor für Veränderung - aber kein Gesetzespaket. Es geht darum, bestehende Lücken zwischen Gesetzeslage und Praxis zu schließen“ (vgl. BMAS 2011: 12). Vielmehr ist es ein Katalog, der unterteilt in 12 Handlungsfelder über 200 konkrete Einzelmaßnahmen enthält. Dabei bezieht sich vor allem das Handlungsfeld 3.7 Bauen und Wohnen auf den Artikel 19 der BRK und hebt die Wichtigkeit der „Schaffung und Förderung geeigneten Wohnraums für behinderte Menschen“ hervor (ebd.: 70). Explizit spricht die Bundesregierung hier Träger von Wohnangeboten an, ihr ambulantes bzw. alternatives Wohnangebot für geistig behinderte Menschen zu erweitern um auch diesen wirkliche Wahlmöglichkeiten im Bereich Wohnen zu eröffnen (vgl. ebd.: 73).

Während die Umsetzung der BRK in gesetzliche Grundlagen bereits vorangeschritten ist, hat sich im Bereich der Finanzierung seit 1961 nichts Wesentliches verändert. Die Regelungen dafür wurden1961 im ersten Bundessozialhilfegesetz verankert. Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beliefen sich nach der Sozialhilfestatistik von destatis.de im Jahr 2010 auf 12,5 Milliarden Euro (vgl. Duschek 2012: 11). Die Eingliederungshilfe ist gesetzlich, wie weiter oben ausgeführt, der Sozialhilfe zugeordnet. Die Zuständigkeit liegt also bei den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern, das heißt, dass diese auch für die Finanzierung zuständig sind. Die Sozialhilfe, und somit auch die Eingliederungshilfe, fungiert dabei als Zweitsicherung nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass sie dann tätig wird, wenn kein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. Diese können beispielsweise sein: die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung oder die gesetzliche Rentenversicherung. Das vorrangige Ziel der Eingliederungshilfe ist, Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen Eingliederung in das Arbeitsleben zu ermöglichen und sie soweit als möglich von Pflege unabhängig zu machen. Dafür steht ein umfangreicher Leistungskatalog zur Verfügung, der die verschiedensten Maßnahmen umfasst. Diese sind sehr allgemein gefasst und nicht abschließend festgelegt, damit sie neuesten wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden können (vgl. Wansing 2005: 119). Das neueste und bisher letzte Gesetz zur Reform der Eingliederungshilfe, trat im Zuge der Sozialhilfereform bereits im Januar 2005 in Kraft. Allerdings ist durch die Umsetzung der UN-Konvention auch ein „Inklusionsanspruch“ entstanden. Unter anderem auch aus diesem Grund, steigen die Kosten für die Eingliederungshilfe jährlich an, in nur vier Jahren bis 2007 um 9 Prozent. (vgl. BAGFW 2010: 139). Dies bedeutet für die örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger jährlich steigende Ausgaben. Hinlänglich bekannt ist, dass die Städte und Kommunen in Deutschland hoch verschuldet und überbelastet sind. Da die Eingliederungshilfe der Sozialhilfe zugeordnet ist, die sich aus den Steuern der Städte und Kommunen finanziert, wird seit einigen Jahren von diesen gefordert, konkrete Finanzierungsregelungen für „Inklusion“ zu schaffen. „Die Verschuldung der Kommunen, …, hat sich im Zeitraum von 2000 bis 2008 um 18 Prozent erhöht auf 106,2 Milliarden Euro“ (BAGFW 2010: 139). Aktuell tritt auch aus diesem Grund wieder die Diskussion um ein Bundesleistungsgesetz in den Vordergrund. Damit soll einerseits eine bundeseinheitliche Regelung in der Eingliederungshilfe erreicht werden (somit wären die Leistungen nicht von der Kassenlage der Sozialhilfeträger abhängig) und andererseits soll dadurch ein Teil der Kosten vom Bund übernommen werden um die Kreise und Kommunen zu entlasten. Des Weiteren würde damit endlich der Forderung nach einem einheitlichen Bedarfsfeststellungsverfahren Rechnung getragen. Im Mai 2012 hat das Bundesland Bayern einen Erschließungsantrag zur Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes im Bundesrat eingebracht. Im Juni 2012 wurde im Rahmen der Verhandlungen zum Europäischen Fiskalpakt von der Bundesregierung die Zusage an die Bundesländer gegeben, in der nächsten Legislaturperiode, ab 2013, ein eigenständiges Bundesleistungsgesetz zu verabschieden und sich finanziell an den Kosten für die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu beteiligen (vgl. BAGWfbM 2012).

Die Reaktionen der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf die sozialen, ökonomischen und politischen Entwicklungen die sich durch die Umsetzung der BRK in Deutschland ergeben sind vielfältig und haben unterschiedliche Tendenzen (vgl. Wansing 2005: 160). Auf der einen Seite versuchen diese naturgemäß ihre alten Strukturen aufrecht zu erhalten, um ihre bestehenden Angebote zu sichern und auszubauen (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite traten und treten die Wohlfahrtsverbände schon immer als die Fürsprecher behinderter Menschen auf und können sich natürlich vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungen nicht den aktuellen Veränderungen in der Behindertenpolitik entziehen. Daher ist ihnen auch ein Bemühen, sich den aktuellen Anforderungen zu stellen, nicht abzusprechen. Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege arbeiten zusammen unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (im folgenden BAGFW). Zu ihnen gehören der Deutsche Caritasverband, das Diakonische Werk, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden und das Deutsche Rote Kreuz. Dabei ist „Ziel aller Aktivitäten … die Verbesserung von Lebenslagen“ [benachteiligter Bevölkerungsgruppen] (BAGFW o. J.). In diesem Sinne bemüht sich die BAGFW auch um eine vollständige Umsetzung der BRK in Deutschland und wirkt aktiv an den Reformbemühungen der Eingliederungshilfe mit. Zentrale Forderungen des BAGFW sind dabei u. a.:

-

Das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe. Das nach dem Fürsorgeprinzip gestaltete System erscheint aufgrund des Paradigmenwechsels der mit der BRK begonnen hat, nicht mehr zeitgemäß.

-

Die Weiterentwicklung des Behindertenbegriffs im Sinne eines ICF - basierten Ansatzes unter Berücksichtigung des in der BRK beschriebenen Grundverständnisses eines dynamischen Behindertenbegriffs (vgl. Kohlisch 2009a: 2).

-

Die Aufrechterhaltung des Wunsch- und Wahlrechtes ebenso wie die Aufrechterhaltung des Bedarfsdeckungs- und Individualisierungsprinzips, gegebenenfalls lebenslang ohne Zugangsgrenzen zu den Leistungen der Teilhabe (vgl. ebd.).

-

Eine bundesweit einheitliche Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung mit Hilfe eines standardisierten Assessmentverfahrens. Dabei sollte die Bedarfsfeststellung möglichst getrennt werden von der Teilhabeplanung und von unabhängiger Seite, nicht den Leistungsträgern, stattfinden (vgl. ebd.: 3).

Der Hauptkritikpunkt den u. a. die Verbände an der bisher geleisteten Arbeit der Bundesregierung, hier speziell der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (im folgendem ASKM), vorbringen, ist der, das allen Umgestaltungsbemühungen und allen Reformbeteuerungen zum Trotz der Kostenfaktor immer voran gestellt wird. Die Umgestaltung der Eingliederungshilfe soll immer unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutralität stattfinden (vgl. Zinke 2011). Das Wunsch- und Wahlrecht bleibt weiterhin in dem Punkt eingeschränkt, dass der Leistungsträger Wünsche des Leistungsempfängers ablehnen kann, sofern dadurch ein Mehraufwand entsteht (vgl. § 5 Abs. 2 SGB VIII). Aus Sicht der Verbände sind damit die Hilfeempfänger weiterhin auf „Almosen“ der Sozialhilfeträger angewiesen. Auch aus diesem Grund unterstützen sie die Forderung nach einem Bundesleistungsgesetz und somit der finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten verbunden mit der Hoffnung, dass dann das ungeteilte Recht auf Teilhabe und Selbstbestimmung nicht von der jeweiligen Kassenlage des Sozialhilfeträgers abhängig ist. Diese Befürchtung hegen die Verbände außerdem aufgrund der Gesetzesinitiative zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich, die vom Bundesland Bayern 2004 in den Bundesrat eingebracht wurde. Dieses enthält unter anderem die Forderung nach der „Beseitigung der Verpflichtung zu Erfüllung von Wünschen (Wahlrecht bei der Auswahl von Leistungsanbietern), wenn diese mit Mehrkosten verbunden ist“ (KEG 2004: 2).

Ein letzter Kritikpunkt den die Verbände massiv an der ASKM üben, ist die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Dass dieser einer Neudefinition bedarf, ist auch für die Wohlfahrtsverbände unstrittig, allerdings ist die Zielsetzung, die damit verbunden ist, aus ihrer Sicht indiskutabel. „Dass die Arbeits- und Sozialminister über eine Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs eine Entlastung für den nachrangigen Leistungsträger (Sozialhilfe) erhoffen, ist kaum verwunderlich“ (Der Paritätische Berlin 2012). Hierbei ist besonders die Abgrenzung zur Eingliederungshilfe problematisch. Die BAFGW fordert daher, dass eine „integrierte Erbringung von Leistungen der Pflege .. für Menschen mit Behinderungen, die einen pflegerischen Bedarf haben, auch bei unterschiedlicher leistungsrechtlicher Zuständigkeit sicherzustellen und der Vorrang der Zielstellungen der Eingliederungshilfe umzusetzen [ist]“ (Kohlisch 2009: 1). Nach eigener Aussage beobachten die Verbände eine zunehmende Praxis der Kostenträger, eine Unterscheidung hinsichtlich dessen, was bei einem Menschen im Vordergrund steht, vorzunehmen, entweder „die Teilhabe“ oder „die Pflege“ und entsprechend der Zuordnung werden vermehrt Menschen in „Pflegeeinrichtungen“ verwiesen. Diese Zuordnung lehnen die Verbände kategorisch ab und führen dazu weiter aus: „Das Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (und auf Eingliederungshilfe) ist weder von Art und Schwere der Behinderung, noch vom Lebensalter oder vom Umfang des Pflegebedarfs abhängig. Pflege dient auch dazu, Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus steht eine solche Sichtweise im Widerspruch zu dem in der UN Konvention und in der ICF beschriebenen dynamischen Behinderungsbegriff“ (ebd.: 2f.).

Trotz ihrer intensiven Arbeit für die vollständige Umsetzung der BRK in Deutschland stehen letztendlich auch die Wohlfahrtsverbände selbst in der Kritik, wegen ihrer vorherrschenden Monopolstellung, der mangelnden Konsumentensouveränität und der schwachen Stellung der Leistungsempfänger (vgl. Wansing 2005: 161). Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie „…ihre exklusiven politischen Einflusskanäle für die Sicherung ihrer Bestandsvoraussetzungen und Handlungschancen nutzen“ (Olk 2005: 1913). Damit behindern bzw. mindestens bremsen die Verbände den „wohlfahrtspluralistischen Diskurs“ (Wansing 2005: 161). Zudem werden ihre Strukturen als ineffizient und intransparent wahrgenommen. In Zeiten sich verknappender Ressourcen wird daher auch eine Vergleichbarkeit der Leistungen gefordert, die über eine verstärkte Transparenz und die Verpflichtung zur Leistungsbeschreibung erfolgen soll (vgl. ebd.: 162). Ebenso erhofft man sich von der Umstellung auf prospektive Entgelte die Abschaffung unwirtschaftlicher Leistungserstellung (vgl. ebd.).

Es bleibt aber festzuhalten, dass „trotz der vielfältigen Kritik an der freien Wohlfahrtspflege und des massiven Modernisierungsdrucks .. die Bedeutung ihrer Leistungen auch für Menschen mit Behinderung nach wie vor gewaltig und nicht zu unterschätzen [ist].“ (ebd.: 163).

Am 12.März 2013 hat die bayerische Staatsregierung den von Sozialministerin Christine Haderthauer vorgelegten Aktionsplan beschlossen. An der Erarbeitung dieses Plans haben alle Ministerien und über 140 Verbände und Organisationen von Menschen mit Behinderungen mitgewirkt (vgl. Haderthauer 2013). Der Aktionsplan setzt verschiedene Schwerpunkte in der bayerischen Behindertenpolitik. Dabei sind unter anderem zu nennen:

-

„Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Belange von Menschen mit Behinderung und die Achtung ihrer Rechte, ihrer Würde und ihrer Fähigkeiten, z.B. durch Schulungen der Mitarbeiter in der Verwaltung sowie durch eine geplante Öffentlichkeitskampagne.

-

Inklusive Bildung auf allen Ebenen, begonnen in der frühesten Kindheit.

-

Die Teilhabe am Arbeitsleben. Hierzu enthält der Aktionsplan ein ganzes Bündel an Maßnahmen wie beispielsweise das Programm „Berufsorientierung Individuell“, das Schülerinnen und Schüler beim Übergang von allgemeinbildenden Schulen in das Arbeitsleben unterstützt.

-

Die Beseitigung doppelter Diskriminierung von Mädchen und Frauen mit Behinderung, etwa durch Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und –intervention. Ein wichtiger Ansatz ist hier die Förderung von Frauenbeauftragten in Einrichtungen der Behindertenhilfe.

-

Maßnahmen zur Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.

-

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung sowie volle Kostenübernahme der Eingliederungshilfe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe durch den Bund“ (vgl. ebd.).

Der Aktionsplan umfasst 101 Seiten und gliedert sich in 4 Kapitel. Im 3. Kapitel werden die verschiedenen Handlungsfelder konkretisiert und im Anschluss daran werden ihnen die entsprechenden Ziele und Maßnahmen zugeordnet. Ein eigenes Kapitel widmet die Staatsregierung nochmals ihrer Forderung nach einem Bundesleistungsgesetz und damit auch der vollen finanziellen Kostenübernahme der Eingliederungshilfe durch den Bund (vgl. STMAS 2013: 71). Dabei beruft sich Bayern auf die Unterstützung vieler Bundesländer und verschiedener Verbände, insbesondere des Vereins für öffentliche und private Fürsorge (ebd.: 72).

Weitere Punkte, in denen die UN-Konvention in Bayern bereits umgesetzt wurde, sind unter anderem:

-

das bayerische Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG), das in enger Anlehnung an das Bundesgleichstellungsgesetz am 1. August 2003 in Kraft getreten ist und seit dem 31.Juli 2008 unbefristet gilt. Es ergänzt außerdem das BGG in verschiedenen Lebensbereichen und verpflichtet alle Bezirke, Landkreise und kreisfreie Gemeinden einen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu bestellen.

-

Die Aufnahme des Benachteiligungsverbots für behinderte Menschen in die bayerische Verfassung 1998.

-

Die Verabschiedung des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) am 8.Juli 2008. Mit diesem Gesetz wird erstmals ausdrücklich die Lebensqualität (Art. 1, Abs. 1: Satz 2 PfleWoqG) und die Wohnqualität (ebd.: Satz 3) in den Blickpunkt genommen „…und damit letztlich als ordnungsrechtliche Definition der Ergebnisqualität vorgegeben“ (Burmeister et al. 2009: 4).

-

Im Oktober 2009 beschloss das Bayerische Sozialministerium zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Bezirken eine „Richtlinie zur Förderung von ambulanten Diensten zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit körperlicher und / oder geistiger Behinderung sowie sinnesgeschädigten und chronisch kranken Menschen (Förderrichtlinie Regionale „Offene Behindertenarbeit“) (vgl. Bayrische Staatsregierung 2009). Diese trat am 1.1.2010 in Kraft und soll einheitliche Standards in den regionalen OBA- Diensten sichern. Zusätzlich wird diese aber derzeit noch unter Berücksichtigung der BRK überarbeitet (vgl. STMAS 2013: 44).

-

Die Erarbeitung von Eckpunkten zur Umsetzung dezentraler Wohnstrukturen für Menschen mit körperlicher Behinderung, Sinnesbehinderung und/oder geistiger Behinderung unter dem Aspekt der Inklusion im Dezember 2010. Diese sollen für Träger von Einrichtungen eine Orientierungshilfe darstellen, um dezentrale und ambulante Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen aufzubauen (vgl. STMAS 2013: 44). Gleichzeitig geben sie Einrichtungen Hilfe dabei, wie innerhalb dieser inklusives Wohnen und Leben organisiert werden kann, bzw. welche Möglichkeiten es geben kann, freigewordenen Gebäuden und Flächen umzuwandeln und weiterhin zu nutzen ( vgl. STMAS 2010: 12ff.).

-

Die Novelle des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 13.07.2011. Nach dieser ist inklusiver Unterricht Aufgabe aller Schulen und nur noch die Eltern von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheiden darüber, welche Schule ihr Kind besucht. Das vorher erforderliche Kriterium der „aktiven Teilnahme“ entfällt und auch die Schwere der Beeinträchtigung steht nicht mehr im Vordergrund. Allerdings ist die freie Schulwahl dahingehend eingegrenzt, dass auch das Kindeswohl der Mitschüler nicht gefährdet werden darf und der Schulaufwandsträger die Aufnahme ablehnen darf, wenn die erhebliche Mehraufwendungen entstehen würden (vgl. Deutscher Städtetag 2011: 9).

Inhaltsverzeichnis

In Deutschland lebten im Jahr 2009 nach den Ergebnissen des Mikrozensus ca. 9,6 Millionen amtlich anerkannte behinderte Menschen (vgl. Pfaff 2012: 1). Davon gilt der größte Teil als „schwerbehindert“, das heißt der Grad der Behinderung ist 50% oder mehr. Demgegenüber steht die Anzahl der Leistungsempfänger der Eingliederungshilfe. Daten darüber kann man dem Bericht „Ergebnisse der Sozialstatistik 2010“ entnehmen, der online von destatis.de veröffentlicht wird. Demnach erhielten 2010 ca. 770.000 Menschen Leistungen aus der Eingliederungshilfe, davon rund 57% ausschließlich innerhalb von Einrichtungen (vgl. Duschek 2012: 250). Die ersten diesbezüglich veröffentlichten Daten aus dem Jahr 2001 weisen noch eine Zahl von 555.000 Leistungsempfängern aus (Haustein 2003: 247). Somit ist die Zahl der Empfänger von Leistungen aus der Eingliederungshilfe in nur 9 Jahren um ca. 38,7 % gestiegen.

Im Jahr 2006 wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (im folgenden BMFSFJ) der erste Bericht über die Situation von Bewohnern und Bewohnerinnen in Heimen veröffentlicht. Dieser enthält unter anderem auch einige Strukturdaten zur stationären Behindertenhilfe. Demnach gab es 2003 ca. 5100 Einrichtungen mit insgesamt rund 179.000 Plätzen (vgl. BMFSFJ 2006: Kap. 7.5). Dabei reichte auch schon damals die Angebotsstruktur von Wohnstätten (Einrichtungen ohne Tagesstruktur) über betreute Wohngemeinschaften bis hin zu ambulant betreutem Wohnen unter dem Dach großer stationärer Einrichtungen. Dabei geht das BMFSFJ aber davon aus, dass das größte Angebot an Plätzen in Wohnheimen mit Tagesstruktur besteht (vgl. ebd.: Kap.7.5). Der überwiegende Teil der Leistungsempfänger ist dabei die Gruppe der geistig und geistig-mehrfachbehinderten Menschen mit 65% (vgl. ebd.: Kap. 7.5). Insgesamt beliefen sich zu diesem Zeitpunkt die Bruttoausgaben für die Eingliederungshilfe auf 11,5 Milliarden Euro (vgl. ebd.: Kap. 7.4), im Jahr 2010 wie bereits weiter oben angeführt schon auf 12,5 Milliarden Netto (vgl. Duschek 2012: 11).

Eine weitere Quelle zur Darstellung der derzeitigen Versorgungsstruktur bietet die Gesamtstatistik der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege ( im folgenden BAGFW ). Diese Statistik setzt sich zusammen aus Daten aller Wohlfahrtsverbände Deutschlands und schlüsselt sich unter anderem nach Einrichtungszahlen gesamt und nach Arbeitsbereichen und Arten unterschieden auf, genauso wie nach Plätzen oder auch Beschäftigten in diesen Bereichen. Der BAGFW zufolge gab es im Jahr 2008 in Deutschland insgesamt 5978 stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen mit insgesamt 181188 Plätzen/Betten ( vgl. BAGFW 2009: 33). In der ersten veröffentlichen Gesamtstatistik wurde die Zahl der stationären Einrichtungen noch mit 3756 und insgesamt 133146 Plätzen angegeben (vgl. BAGFW 2000). Anhand der dargestellten Daten kann man eine deutliche Zunahme der Zahl stationärer Einrichtungen innerhalb relativ kurzer Zeit erkennen, obwohl bereits seit 2005 der Grundsatz „ambulant vor stationär“ im SGB XII fest verankert wurde.

Abbildung 1. Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger von Eingliederungshilfe gesamt und in Einrichtungen mit linearen Trendlinien

Zusammengefasst bleibt also festzuhalten, dass über die Hälfte der behinderten Menschen mit Unterstützungsbedarf in stationären Wohneinrichtungen mit zwar unterschiedlicher Angebotsstruktur, aber dennoch im „Heim“ wohnt. In der allgemeinen Tendenz wird außerdem davon ausgegangen, dass sich zukünftig die Anzahl der stationär betreuten Menschen weiterhin erhöhen wird. Als Ursachen hierzu werden verschiedene Gründe gesehen, z. B. mehr Zu- als Abgänge, eine höhere Lebenserwartung auch bei Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf aufgrund besserer Gesundheitsvorsorge, Ernährung und Hygiene, ein früheres Eintrittsalter und der insgesamte Anstieg „schwerbehinderter“ Menschen aufgrund des medizinischen Fortschritts (vgl. Wunder 2009: 36).

Um die möglichen Auswirkungen des Artikels 19 der UN-Behindertenrechtskonvention auf vollstationäre Einrichtungen untersuchen zu können, wird im nächsten Abschnitt die derzeitige Finanzierung dieser Einrichtungen dargestellt.

Der größte Teil der in Deutschland existierenden stationären Behinderteneinrichtungen befindet sich in freier Trägerschaft unter dem Dach einer der großen Wohlfahrtsverbände. Zu diesen zählen z. B. das Diakonische Werk, der Deutsche Caritasverband oder der Paritätische Wohlfahrtsverband. Organisatorisch sind sie oft dem Non-Profit Sektor als gemeinnützige GmbHs zugeordnet. Damit sind sie ganz oder teilweise von Steuerzahlungen befreit (vgl. Arnold, Maelicke 2009: 218). Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe finanzieren sich aktuell noch größtenteils durch ein pauschales Vergütungssystem (Regelfinanzierung). Dieses „…geht zurück auf die bis 1994 im Sozialhilferecht gültige Finanzierungslogik des ,Selbstkostendeckungsprinzips‘, wonach die jährlichen Gesamtkosten für die anerkannten Plätze einer Einrichtung auf die Kosten für eine stationäre Maßnahme (,Heimplatz‘) und diese auf Tagesentgelte (,Pflegesätze‘) umgerechnet und dann vom Kostenträger erstattet werden“. (Schädler et al. 2008: 68). Seit Mitte der 1990 Jahre wurden durch den Gesetzgeber Regelungen geschaffen, die eine Umstellung auf Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen ermöglichen sollten, mit dem vorrangigen Ziel die Ausgaben in der Behindertenhilfe zu begrenzen (vgl. ebd.: 68). Danach schließt jede Einrichtung mit den zuständigen Kostenträgern, dies sind die örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger je nach Zuständigkeit, ein prospektives (dies bedeutet für einen bestimmten zukünftigen Vereinbarungszeitraum, nachträgliche Verluste werden nicht mehr ausgeglichen) Leistungsentgelt ab. Berechnet wird dieses Entgelt nach Pauschalen. Diese werden unterschieden in: Grundpauschale (Unterkunft und Verpflegung,), Maßnahmenpauschale (daraus ergibt sich unter anderem die Personalausstattung) und die Investitionspauschale (Miete, Anlagen, Ausstattung etc.) (vgl. Kohlhoff 2002: 76). Leistungsentgelte werden nur mit Einrichtungen verhandelt, die vorher mit den zuständigen Sozialhilfeträgern eine Leistungs-, eine Vergütungs- und eine Prüfvereinbarung geschlossen haben (vgl. ebd.: 77). Innerhalb der Berechnung der Maßnahmenpauschale ist nach Gruppen für Hilfeempfänger mit vergleichbarem Hilfebedarf zu unterscheiden und zu kalkulieren (vgl. ebd.: 78). Zur Feststellung des Hilfebedarfs gibt es keine deutschlandweite einheitliche Regelung, aber es haben sich verschiedene Messverfahren etabliert. Ein sehr bekanntes Beispiel ist das sogenannte „Metzler-Verfahren“, das die Leistungsempfänger je nach Hilfebedarf in 5 verschiedene Hilfebedarfsgruppen (im folgenden HBG) einwertet. Die Eingruppierung erfolgt nach verschiedenen Aktivitätsbereichen für den Lebensbereich Wohnen/Alltägliche Lebensführung und den dazugehörigen Aktivitätsprofilen je nach Unterstützungsbedarf. Um die derzeitige Finanzierung anschaulicher darzustellen ein Beispiel:

Eine Einrichtung bekommt als Grundpauschale einen monatlichen Betrag von 1.000,00 €, einen Investitionsbetrag von 500,00 € und als Maßnahmenpauschale für einen Klienten der Hilfebedarfsgruppe 2 monatlich 3.500,00 € bzw. für einen Klienten der Hilfebedarfsgruppe 4 monatlich 6.000,00 €. Dies ergibt für die Einrichtung für den Bewohner in Hilfebedarfsgruppe 2 einen monatlichen Gesamtbetrag von 5.000,00 € und für den Bewohner der Hilfebedarfsgruppe 4 einen monatlichen Gesamtbetrag von 7.500,00 €. Übersichtlicher lässt sich dies in einer Tabelle darstellen:

|

Klient 1 – HBG 2 |

Klient 2 – HBG 4 |

|

|---|---|---|

|

Grundpauschale |

1.000 € |

1.000 € |

|

Investitionspauschale |

500 € |

500 € |

|

Maßnahmepauschale |

3.500 € |

6.000 € |

|

Gesamtbetrag: |

5.000 € |

7.500 € |

(eigene Darstellung)

Des Weiteren sind mit den Kostenträgern für die einzelnen Hilfebedarfsgruppen Personalschlüssel zu vereinbaren. Somit ergibt sich dann aus der Maßnahmenpauschale aller Hilfeempfänger die Gesamtausstattung an Personal innerhalb einer Einrichtung. Insgesamt sollte damit für die Vergütungshöhe und den Leistungsanspruch der Leistungsberechtigten der individuelle Hilfebedarf entscheidend sein und über die Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven von Einrichtungen ein Qualitäts- und Preiswettbewerb erreicht werden (vgl. Schädler et al. 2008: 69). Allerdings muss festgestellt werden, dass weder das Ziel der Ausgabenbegrenzung noch das Ziel des Wettbewerbs bisher erreicht wurden. Schoepffer schreibt dazu: „Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Selbstkostendeckungsprinzip nach der Rechtslage aufgegeben worden ist, lebt es praktisch in unterschiedlich ausgeprägter Weise fort. … Nach Beobachtung des Autors sind es insbesondere die Leistungserbringer der freien Wohlfahrtspflege, die als Verfechter des Selbstkostendeckungsprinzips auftreten. Je nach tatsächlicher Stärke im Wettbewerb bzw. Einfluss auf die Entscheidungsträger bei den Sozialleistungsträgern ist die Fortgeltung … mehr oder weniger stark ausgeprägt“ (Schoepffer 2010: 165f). Der Autor erkennt aber auch gegenläufige Tendenzen und zwar in der Rechtsfigur des „externen Vergleichs“ (vgl. ebd.: 165). „Sind Einrichtungen vorhanden, die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als die anderer Träger“ (§75 Abs. 2 Satz 3 SGB XII). „Vergütungen dürfen nur bis zu der Höhe übernommen werden, wie sie der Träger der Sozialhilfe am Ort der Unterbringung oder in seiner nächsten Umgebung für vergleichbare Leistungen … mit anderen Einrichtungen trägt“ (ebd. Abs. 4 Satz 3). Dies würde bei konsequenter Umsetzung verbunden mit der Verpflichtung zur Gleichbehandlung eine Finanzierung nach dem Prinzip „gleiches Geld für gleiche Leistung“ bedeuten (vgl. Schoepffer 2010: 165). Diese beiden Prinzipien der Finanzierung stationärer Einrichtungen, das Selbstkostendeckungsprinzip und das Prinzip des externen Vergleich gegenüberstellend hält Schoepffer am Ende seines Beitrages fest: „Bei Anwendung des Selbstkostendeckungsprinzips ist die Frage der günstigen Finanzierung nachrangig gegenüber der Frage, welche Finanzierung vom Kostenträger akzeptiert wird. Nur in dem Maße, in dem das Selbstkostendeckungsprinzip durch das Prinzip des externen Vergleichs überlagert wird, ist die Frage der Finanzierung für die wirtschaftliche Situation eines Einrichtungsträgers von Bedeutung“ (ebd.: 166).

Das zukünftige Pflegemanagement stationärer Einrichtungen der Behindertenhilfe muss seine Angebote vorrangig an eine mögliche zukünftige Bewohnerstruktur anpassen und zusätzlich neue innovative Angebote aufbauen. Dazu sollen an dieser Stelle Überlegungen zu den Auswirkungen des Art. 19 BRK auf die Bewohnerstruktur von Einrichtungen angestellt werden.

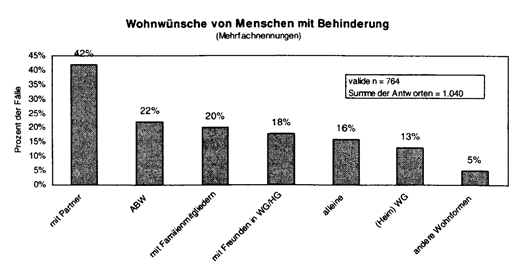

Verfolgt man konsequent den Gedanken des Art. 19 BRK haben zukünftig alle Leistungsberechtigten über diesen einen Rechtsanspruch darauf, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen. Für einen Teil der behinderten Menschen, vorrangig zuerst einmal den Teil mit geringem Hilfebedarf, trifft es zu, dass sie eine solche Entscheidung treffen werden und es ist anzunehmen, dass ein Teil der Befragten sich für eine selbständige Wohnform außerhalb einer Einrichtung/Gruppe entscheiden werden. In einer Untersuchung von Häussler-Sczepan gaben beispielsweise ein Fünftel der befragten Bewohner an, auf Dauer nicht im Heim leben zu wollen und ein weiteres Drittel, sich bereits Gedanken über einen Wechsel gemacht zu haben bzw. schon konkrete Umzugsabsichten zu haben (vgl. Metzler, Wacker 1998: 79). Es wird allgemein in der Fachliteratur davon ausgegangen, dass dann in den Einrichtungen diejenigen Bewohner verbleiben, die aufgrund des zu hohen Unterstützungsbedarfs, sei es körperlicher, geistiger oder psychischer Natur (z. B. Menschen mit selbstgefährdendem Verhalten), entweder diese Entscheidung gar nicht treffen können und keine Angehörigen haben, die sich an ihrer statt für sie einsetzen oder bei denen der Wunsch nach einer selbstbestimmten Lebensführung aufgrund zu hoher Kosten vom Sozialhilfeträger abgelehnt wird. Es werden bereits jetzt folgende Entwicklungen bzw. Tendenzen beobachtet:

-

„…zunehmende Tendenz zur Errichtung von Schwerstbehindertenheimen…“ (Seifert et al. 2001: 365).

-

„Da schwerbehinderte Menschen auf eine dichte personelle Besetzung bzw. mehr Fachleistungsstunden, nicht unerhebliche Unterstützungsleistungen, Pflege und Therapiemaßnahmen angewiesen sind und da ein individualisiertes Hilfsangebot mit multiprofessioneller ambulanter Unterstützung in gemeinwesenintegrierten [!] Wohnformen gängigen Auffassungen zufolge keinesfalls billiger würde, verbleiben sie aufgrund ihres hohen Unterstützungsbedarfs als Restgruppe in den Institutionen“ (Dalferth 2006: 124).

-

„Die Zunahme von Schwerbehindertengruppen geht mit einer dramatischen Verschlechterung der Lebensqualität in den Institutionen einher: … Die Mitarbeiter haben für den Einzelnen weniger Zeit aufgrund der dominierenden Pflegeleistungen, sie werden durch Kriseninterventionen überfordert und sind verstärkt von Burn-out bedroht. Eine erhöhte Personalfluktuation verschärft zudem die Lebenssituation der Bewohner“ (ebd.).

-

„Im Zuge des Ausbaus der .. Behindertenhilfe und als Ausfluß [!] des gegliederten subsidiären Systems der Hilfen hat sich den Trägern die Möglichkeit eröffnet, mit ihren Angeboten unabhängig von regionalen Bedarfen eine Klientel ihrer Wahl zu versorgen. Es besteht die begründete Vermutung, daß [!] sich deswegen „Problemgruppen“ herauskristallisieren, deren Betreuungsbedarf sowohl die Möglichkeiten des familiären Systems als auch der ambulanten öffentlichen Maßnahmen überschreitet“ (Häußler et al. 1996: 83).

-

„Die in mehreren Bundesländern gem. §93 BSHG bereits vorgenommene Einteilung behinderter Menschen in Hilfebedarfsgruppen wird dieser Entwicklung Vorschub leisten. Es besteht die Gefahr, dass ein Zusammenleben von schwer behinderten Bewohnern mit Menschen mit geringerem Hilfebedarf künftig die Ausnahme bildet“ (Seifert et al.2001: 366).

-

Eine letzte, sehr wahrscheinliche Auswirkung auf die Bewohnerstruktur stationärer Einrichtungen die hier dargestellt werden soll, betrifft das Durchschnittsalter der Bewohner. Es ist hinlänglich bekannt, dass genauso wie bei nicht behinderten Menschen die Lebenserwartung von Menschen mit Unterstützungsbedarfen steigt (vgl. Wunder 2009: 36). Laut bayerischem Aktionsplan sollen unter anderem für ältere behinderte Menschen „entsprechende … stationäre Wohnangebote der Behindertenhilfe .. auf- und ausgebaut werden“ (STMAS 2013: 86). Aus den beschriebenen Gründen wird daher davon ausgegangen, dass sich das Durchschnittsalter der Bewohner auch in den Einrichtungen massiv erhöhen wird. Verbunden damit ist eine größere Belastung des Personals zu befürchten, da zusätzlich zu den bereits bestehenden Behinderungen Komplikationen durch altersbedingte Erkrankungen zu erwarten sind.

Zusammenfassend sind daher aus Sicht der Autorin folgende Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur zu erwarten: es werden vermutlich die Bewohner mit hohem und sehr hohem Unterstützungsbedarf in den stationären Einrichtungen verbleiben, und dabei besonders diejenigen, deren kognitive Fähigkeiten nicht ausreichen, um sich für sich selbst einsetzen zu können. Des Weiteren diejenigen, die aufgrund psychischer Einschränkungen zu sehr herausforderndem Verhalten tendieren (hierbei bes. selbst- und fremdgefährdendes Verhalten) und Autisten. Schlussendlich noch diejenigen Bewohner, die zusätzlich zu ihrer Behinderung altersbedingte Einschränkungen oder Erkrankungen aufweisen. Häußler et al. charakterisieren diese Entwicklung als eine zunehmende Polarisierung zwischen „schwer und mehrfach Behinderten“ sowie „geistig Behinderten“ für die die Unterstützungssysteme nicht (mehr) ausreichen auf der einen Seite, und diejenigen auf der anderen Seite, die unter Ausnutzung alle bestehenden Hilfeleistungen in der Familie oder in einer eigenen Wohnung leben können (vgl. Häußler et al. 1996: 83f). Für stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe kann also davon ausgegangen werden, dass sie sich auf einen Wandel in der Bewohnerstruktur hin zu „schwierigerem“ Klientel einstellen werden müssen, um ihr weiteres konzeptionelles Handeln darauf ausrichten zu können.

Ein zweiter wichtiger Faktor, an dem das zukünftige Pflegemanagement stationärer Einrichtungen sein Handeln ausrichten wird ist die Frage der finanziellen Ausstattung der jeweiligen Einrichtung. Sehr viel mehr als bisher müssen sich Einrichtungen überhaupt mit dem Funktionsbereich Finanzwirtschaft innerhalb ihrer Organisation auseinandersetzen, da sie sich auf gravierende Veränderungen einstellen müssen (vgl. Pracht, Wolke 2009: 521). Mögliche Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung sollen an dieser Stelle ableitend aus den Überlegungen zu den Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur dargestellt werden. Wie oben ausgeführt kann zu diesem Zeitpunkt angenommen werden, dass in den Einrichtungen diejenigen Bewohner verbleiben werden, die einen hohen bis sehr hohen Unterstützungsbedarf aufweisen. Dies würde in der logischen Konsequenz bedeuten, dass die Einrichtungen bei gleichbleibender Bewohneranzahl (ausgehend davon, dass bei Auszug eines Bewohners mit wenig Unterstützungsbedarf ein Bewohner mit hohem Unterstützungsbedarf einzieht oder sich die Platzzahl im gesamten verringert) finanziell besser ausgestattet sein werden. Als Beispiel sei an dieser Stelle der Beginn der Verringerung der Heimplätze in Norwegen erwähnt. Anfänglich wurden dabei nur die Bewohner mit geringerem Hilfebedarf ausgegliedert, woraufhin die Heimkosten pro Bewohner stetig stiegen, da in den Einrichtungen nur noch das bereits oben beschriebene Klientel zurückblieb (vgl. Kornherr 2008: 58). Andererseits erwarten die Sozialhilfeträger von den Einrichtungen, Kosten zu senken und Einsparungen vorzunehmen, daher kann davon ausgegangen werden, dass diese bei einer solchen Entwicklung schon aufgrund der eigenen leeren Kassen nicht tatenlos zuschauen werden. Inzwischen gehen einige Kostenträger sogar soweit, Druck auf Einrichtungen auszuüben, sich ganz oder teilweise in Pflegeeinrichtungen umzuwandeln (vgl. Wansing 2005: 119). Damit würden diese in das System der Pflegeversicherungen übergehen und auch darüber finanziert werden, d.h. sie würden einen Versorgungsvertrag nach §72 SGB XI abschließen (müssen), der z. B. Leistungen der Eingliederungshilfe aus den Pflegeleistungen ausschließt. Der Hilfebedarf der Bewohner würde sich dann über die 3 Pflegestufen, wie sie im System der Altenhilfe üblich sind, eingruppieren und es werden nur Leistungen nach § 43 SGB XI erbracht. Der Pflegesatz beträgt derzeit in der höchsten Stufe 1550,00€ monatlich, nur bei besonderen sogenannten „Härtefällen“ kann sich dieser nochmals auf 1918,00€ monatlich erhöhen. Natürlich kann nur durch diese Zahlungen keine gleichbleibende adäquate 24h-Betreuung geleistet werden, der Tagessatz einer Einrichtung der Eingliederungshilfe liegt zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel höher als der einer Einrichtung, die einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen hat. Die Differenz müsste nach dem System der Pflegeversicherung, der Bewohner oder seine Angehörigen zahlen, sollte dies nicht möglich oder zumutbar sein - wovon in den meisten Fällen ausgegangen werden kann - ist wiederum der Sozialhilfeträger zuständig. Für die Einrichtungen würde dies aber in jedem Fall eine wesentlich schlechtere finanzielle Ausstattung bedeuten, da sie ihre Leistungsvereinbarungen mit den zuständigen Pflegekassen abschließen müssten. Wie weiter oben ausgeführt, ist aber in Deutschland auch die Diskussion um ein Bundesleistungsgesetz und das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe noch nicht beendet, bzw. wird sie von einigen Bundesländern weiter voran getrieben. Sollte dieser grundlegende Systemwechsel in der Einordnung und Finanzierung der Eingliederungshilfe tatsächlich stattfinden, werden sich die möglichen finanziellen Auswirkungen aus Sicht der Autorin eventuell ganz anders darstellen, es würde allerdings an dieser Stelle zu weit führen und wäre rein spekulativ, diese weiter zu beschreiben.

Abschließend bleibt aber festzuhalten, dass sich soziale Einrichtungen in Zukunft stärker als bisher mit ihrer Finanzierungs- und Investitionspolitik auseinandersetzen müssen um den Veränderungen, die durch die BRK und den Art. 19 in dieser (wenn er konsequent umgesetzt wird) auf die Einrichtungen zukommen, begegnen zu können.

Das zukünftige Pflegemanagement stationärer Einrichtungen der Behindertenhilfe wird seinem Handeln eine wesentlich bedarfswirtschaftlichere Orientierung geben müssen mit deutlich ausgeprägteren erwerbswirtschaftlicheren Denk- und Verhaltensweisen als bisher (vgl. Pracht/Wolke 2009: 521). Bisher stellte das Finanzmanagement in Einrichtungen eine eher rudimentär entwickelte Managementfunktion dar. Einerseits wegen früherer, sehr gering vorhandener Handlungsspielräume, und andererseits wegen der Vorrangigkeit von Sachzielen (vgl. ebd.: 522). Aufgrund der oben beschriebenen Veränderungen und der Forderungen nach Kosteneinsparungen wird sich das zukünftige Management verstärkt mit den Finanzierungsströmen innerhalb der Organisation auseinandersetzen müssen um u. a. Einsparpotenziale aufdecken zu können. Zusätzlich wird sich das Management verstärkt um neue Einnahmequellen bemühen und die „Verzahnung von professionellen Leistungen und Gemeinwohlaktivitäten“ vorantreiben müssen (vgl. Menninger 2010: 146). „Wird ein strategisches, wertorientiertes Management in diese Richtung verfolgt, kann die Wettbewerbsfähigkeit gesichert, und damit die Finanzierungsbedingungen erfüllt werden“ (ebd.: 147).

Des Weiteren wird sich auch aus Sicht der Autorin eine Organisation intensiver mit einer mittel- und langfristigen Planung auseinandersetzen, als es bisher oft der Fall war. „Die Diskussion um das neue Verständnis von Behinderung und das neue Selbstbewusstsein der Betroffenen und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die Wohnangebote…“ zwingt Organisationen und Einrichtungen dazu, sich mit ihren Wohnangeboten auseinanderzusetzen und auch neue innovative Angebote zu entwickeln und aufzubauen (Wunder 2009: 38). Es ist konzeptionell und für das weitere managerielle Handeln ein Unterschied ob sich die Einrichtung dafür entscheidet, das Angebot auf das zu erwartende Klientel mit hohem Unterstützungsbedarf ausrichtet oder ob dieselbe Einrichtung sich dafür entscheidet, ihr Angebot an stationären Plätzen für dieses Klientel abzubauen und dafür ihr inklusives Angebot an Wohnplätzen erweitert (bzw. anfängt ein solches aufzubauen). Das Management einer Einrichtung kann sich auch dafür entscheiden, beide Richtungen zu verfolgen. Bisher stand im Managementhandeln sozialer Einrichtungen eine strategisch langfristige Auseinandersetzung mit entsprechenden Konzeptionen selten im Vordergrund, da in der Regel das Bewohnerklientel innerhalb einer Einrichtung bunt gemischt in Altersgruppen und Hilfebedarfsgruppen und in allererster Linie relativ konstant war und sich oft nur die Frage nach einer Platzerweiterung stellte. Dies galt genauso auch für die sogenannten Spezialeinrichtungen, bei denen ein bestimmtes Behinderungsmerkmal zwar zwingend vorhanden sein musste, aber ansonsten jegliche zusätzliche Behinderung oder ein zusätzlicher Hilfebedarf kein Hinderungsgrund für eine Aufnahme darstellte. Bei den strategischen Planungen sollte im Hinblick auf die Umsetzung der BRK der Inklusionsgedanke weit im Vordergrund stehen und alle Entscheidungen, die zu treffen sind, genau vor diesem Hintergrund diskutiert und getroffen werden. Auch von den stationären Einrichtungen wird zu Recht inklusives Denken gefordert. Daher wird vom Management in diesem Bereich vor allem erwartet, dass „… der weiteren Ausweitung von stationären Angeboten mit ihren bekannten Folgen der mangelnden Teilhabemöglichkeiten entgegen gewirkt .. [wird und] zum anderen .. Integration und Community Care vorangetrieben und für bisher stationär versorgte Menschen mit Behinderung ein Leben mitten in der Gesellschaft in individualisierten Wohnformen ermöglicht .. [wird]“ (Wunder 2009: 38).

Eine weitere Anforderung an das strategische Management führt Menninger aus, in dem er fordert, dass gemeinnützige Organisationen eine Binnendifferenzierung ihrer Organisationsziele und -strukturen vornehmen sollen (vgl. Menninger 2010: 145). Er begründet dies unter anderem damit, dass Einrichtungen darüber professioneller und somit wettbewerbsfähiger sind, dadurch Erträge selbst erwirtschaften können und damit Innovationen der Leistungsangebote selbst anstoßen können (vgl. ebd.). Zusätzlich soll ein hohes Leistungs- und Qualitätsniveau erreicht werden, „da .. es inzwischen ausreichend empirische Belege [gibt], dass Einrichtungen mit hohen Leistungs- und Qualitätsstandards wirtschaftlich erfolgreich sind“ (ebd.). Dies bedeutet als eine weitere Anforderung an das Management somit ein verstärktes Auseinandersetzen mit den eigenen vorhandenen Qualitätsstandards und dem Aufbau eines hochwertigen Qualitätsmanagementsystems. Gründe dafür sind u. a. der massive Kostenanstieg auch im Sozialsektor, so dass Einrichtungen verstärkt ihr Handeln gegenüber verschiedenen Anspruchsgruppen (Leistungsempfänger, Öffentlichkeit, eigene Mitarbeiter) rechtfertigen müssen (vgl. Arnold et al. 2009: 459). Gerade auch der Bereich des Personalmanagements gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der bevorstehende Fachkräftemangel im Bereich der Pflege und die erwarteten Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur führen dazu, dass Einrichtungen verstärkte Bemühungen unternehmen müssen, um auf der einen Seite ihr Personal zu binden und auf der anderen Seite neues zu beschaffen. Für beide Bereiche ist „die Entwicklung, Implementierung und Kontrolle von Qualitätsstandards“ unerlässlich (ebd.: 460). Sie führen dazu, dass die Mitarbeiter ihre Leistungen transparent darstellen und glaubhaft nachweisen können. Dies kann gleichzeitig die Motivation der Mitarbeiter erhöhen und einem „Burn-out“ vorbeugen (vgl. ebd.). Dies ist auch vor dem Hintergrund der vermutlich verbleibenden Klientel entscheidend. Für diese Bewohner wird zusätzlich zu einem erhöhten Anteil an Pflegefachkräften auch deutlich mehr medizinisch ausgebildetes Fachpersonal notwendig sein, da die Behandlungspflege verstärkt zunehmen wird. Da tendenziell auch der Anteil der psychisch schwierigeren Bewohner steigt, muss das zukünftige Personal diesbezüglich unterstützt und geschult werden. Supervisorische, therapeutische und psychologische Unterstützung sollten daher mehr als bisher angeboten werden. Fortbildungen für das vorhandene Personal, eventuell auch Weiterbildungen zu speziellen zukünftigen „Problematiken“ sind anzubieten, da sonst die Gefahr der Überforderung des Personals schnell steigt.

Ableitend von den dargestellten möglichen Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur, die finanziellen Ressourcen und das Management sollen im nächsten Kapitel Perspektiven für das zukünftige Entwicklungs- und Veränderungsmanagement stationärer Einrichtungen der Behindertenhilfe erarbeitet werden.

Inhaltsverzeichnis

Wie bereits beschrieben ist es also notwendig, dass stationäre Einrichtungen ihre Angebote erweitern und verändern um damit den beschriebenen Auswirkungen entgegen zu treten. Dazu ist es hilfreich, sich die derzeit üblichen Wohnformen nochmals genauer anzuschauen. Unterschieden wird grundsätzlich in stationäres und ambulantes Wohnen. Das stationäre Wohnen wird differenziert in:

-

Pflegeheim (Angebot für intensiv pflegebedürftige Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf ohne Tagesstruktur außerhalb der Gruppe),

-

Wohnpflegeheim, heute eher bezeichnet als Wohnen mit Tagesstruktur (Angebot für Menschen hohem Unterstützungsbedarf, die angepasst an ihre persönlichen Möglichkeiten in einer Tagesstruktur außerhalb ihrer Gruppe betreut werden, meist in sogenannten Förderstätten),

-

Wohnheim, heute eher bezeichnet als Wohnen (Angebot für behinderte Menschen, die in der Lage sind, einer Tätigkeit in einer Werkstatt oder sogar auf dem ersten Arbeitsmarkt nachzugehen).

Angeschlossen an Einrichtungen sind z. T. noch Außenwohngruppen und der Bereich Betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen unterscheidet sich dabei noch einmal vom ambulant betreuten Wohnen wie folgt: „ Nur in letzterem übernimmt die Person mit Behinderung die Gesamtverantwortung für die Lebensführung selbst“ (Hanslmeier-Prockl 2009: S. 30). Bei betreutem Wohnen hingegen bleibt der behinderte Erwachsene in der Regel unter dem Dach der Einrichtung und ist z. B. auch nicht selbst Mieter der entsprechenden Wohneinheit. Die Bezeichnung Wohneinheit wird hier in der weiteren Arbeit beibehalten, da sie die verschiedensten Wohnarten (Wohnung, Appartement, Zimmer, etc.) umfasst. Die beiden letzten und durchaus sehr selbstbestimmten Arten des Wohnens bleiben allerdings noch immer überwiegend den Menschen mit geringem bis sehr geringem Unterstützungs- und Hilfebedarf vorbehalten, da adäquate Angebote fehlen.

Das entsprechende Wissen im Umgang und in der Arbeit mit behinderten Menschen, die langjährigen praktischen Erfahrungen und die personellen Ressourcen bieten stationären Einrichtungen die besten Voraussetzungen, flexibel auf die anstehenden Veränderungen zu reagieren und neue Angebote zu schaffen. Dabei ist grundsätzlich eine bedarfsorientierte strategische Ausrichtung der Einrichtung entscheidend. Aus Sicht der Autorin wäre es für Einrichtungen empfehlenswert, inklusives Wohnen jeder Wohnform anzubieten, sprich: das stationäre Wohnen beizubehalten, jedoch umzustrukturieren und ein differenziertes ambulantes Wohnangebot auf- und auszubauen. Entsprechend der BRK hat erst dann der behinderte Mensch (auch eben der, der sich bereits in einer Einrichtung befindet) die vollständige Wahlfreiheit sich auszusuchen „…wo und mit wem [er] .. leben …„ möchte (Art. 19 BRK). Dies hätte aus Sicht der Autorin mehrere Vorteile:

-

Bewohner können verschiedene Wohnformen ausprobieren, also eine ihren Bedürfnissen angepasste Option innerhalb der Einrichtung finden und weiterhin zum Klientel dieser gehören. Dies zielt vor allem auf das Bewohnerklientel, welches sich für ein ambulantes Wohnsetting entscheiden würde und somit sonst der Einrichtung sozusagen „verloren“ gehen würde. Der Wechsel vom stationären in einen ambulanten Bereich wäre sehr niederschwellig (vgl. Schablon 2009: 63).

-

Je breiter gefächert das Angebot an Wohnformen sein wird umso mehr Bewohner werden sich zukünftig für die entsprechende Einrichtung entscheiden, da ihnen auch „ihre“ gewünschte Wohnform angeboten wird.

-

Der Weg zurück in das stationäre Angebot, sofern dies gewünscht wird, wäre einfacher, eine Art „Absicherung“, die es einigen Bewohnern vermutlich erleichtern würde, auch eine andere Wohnform auszuprobieren. Viele Bewohner leben seit Jahrzehnten in einer stationären Wohnform und haben schlichtweg Angst davor, die Sicherheit gebenden Gruppenstrukturen zu verlassen. Schablon nennt diese Gruppenstrukturen „ individueller gewachsener Sozialraum“ und weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Ressourcen erhalten bleiben müssen, da es schwierig ist, alte abgebrochene Kontakte wirklich zu ersetzen (ebd.: 66).

-

Da für viele behinderte Menschen eine gewisse Konstanz in der Betreuung wie erwähnt Sicherheit bedeutet, könnte die Möglichkeit, dass zumindest die sie betreuenden Fachdienste die gleichen bleiben, sie noch mehr ermutigen, den Schritt in eine größere Selbständigkeit zu wagen, da „bewährte Grundleistungen [die] Sicherheit [bieten], auf Standards benötigter Unterstützung vertrauen zu können, …“ (Schäfers et al. 2009: 153).

-

Für behinderte Menschen, besonders im Bereich der „schweren Behinderungen“, besteht eine große Gefahr der sozialen Isolation, da es gerade für sie schwierig ist, Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. „Der Anteil der isolierten Menschen scheint mit zunehmendem Grad von Hilfebedarf zu steigen,… (Häußler et al. 1996: 294). Über die vielen Jahre der Institutionalisierung haben sich aber auch die familiären Netzwerke entweder verkleinert oder sind praktisch kaum noch vorhanden, „weil sich Familien, die unter hohen Belastungen stehen, abkapseln und ganz auf sich zurückziehen“ (ebd.). Dieser Gefahr wird durch die Beibehaltung eines Teils des Netzwerkes, das den Bewohnern seit u. U. Jahrzehnten bekannt ist, entgegen getreten.

-

Da es vor dem Hintergrund des erwähnten bevorstehenden bzw. zum Teil schon vorhandenen Fachkräftemangels von großer Bedeutung sein wird, Mitarbeiter zu gewinnen und an die Organisation zu binden, wird es für eine Einrichtung von Vorteil sein, ein breites Aufgabenfeld anbieten zu können und somit Fachpersonal zu gewinnen. Zusätzlich kann durch die Option von internen Arbeitsplatzwechseln den Mitarbeitern auch ein inhaltlicher Wechsel ihrer Tätigkeit angeboten werden, eine weitere Möglichkeit „gutes“ Personal an sich zu binden.

-

Die Mitarbeiter wären motivierter, Bewohnern bei entsprechenden Übergängen zu assistieren, wenn dies nicht langfristig einen Verlust des eigenen Arbeitsplatzes bedeuten könnte.