Familienbegleitung in der Frühförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck; eingereicht bei Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese, am Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, Juli 2003

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Frühförderung und Familienbegleitung

-

3 Annäherungen an die Lebenswirklichkeit der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind

- 3.1 Vorbemerkungen

- 3.2 ‚Sonderfamilie', ‚Behinderte Familie' oder ‚Gehinderte Familie'? - Zur Situation der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind in der Gesellschaft

- 3.3 Familie in der Krise: Wie die Diagnose Behinderung das Leben einer Familie verändert

- 3.4 Entwicklung unter erschwerten Bedingungen: Das Leben des von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes in seiner Familie

- 3.5 Das Leben mit einem Kind mit Behinderung: Der Prozess der Auseinandersetzung in der Familie

-

4. Möglichkeiten und Grenzen einer Familienbegleitung in der Frühförderung

- 4.1 Der Empowerment-Ansatz und seine Bedeutung für die Familienbegleitung

- 4.2 Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern an Frühförderung und Familienbegleitung

- 4.3 Die Position der Frühförderin in der Beziehung zu den Eltern

- 4.4 Konflikte, Spannungen und Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin

- 4.5 Zusammenfassende Überlegungen zur Familienbegleitung

- 5 Zur Forschungsmethode

- 6. Praxisteil

- 7 Bibliographie

- LEBENSLAUF

Meine Entscheidung für das Thema "Familienbegleitung in der Frühförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin" gründet auf der langen Erfahrungsgeschichte meiner Arbeit mit von Behinderung bedrohten und betroffenen Kindern.

Wenn ich die Stationen meiner Berufsgeschichte betrachte, fällt mir auf, dass ich mich erst langsam an die Zusammenarbeit mit den Eltern angenähert habe. Als Kindergärtnerin in einem Heim für schwer und mehrfach behinderte Menschen betreute ich zunächst Kinder, die von ihren Eltern bereits kurz nach der Geburt ins Heim gebracht wurden, und die keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hatten. In dieser Zeit habe ich mich ausschließlich mit der Situation der Kinder auseinandergesetzt und mit meiner eigenen Situation als relativ unerfahrene, junge Kindergärtnerin, die plötzlich vor der Aufgabe stand, Pflegeaufgaben und basalste Förderangebote zu übernehmen. Die Dringlichkeit dieser Aufgaben half mir zwar, mit der für mich anfangs sehr schwierigen Situation zurechtzukommen. Es blieb mir dadurch aber kaum Zeit, mich wirklich mit dem Leid der Situation der Kinder und den Gefühlen auseinanderzusetzen, die die Kinder in mir auslösten. Das Helfen und Tätigwerden standen im Vordergrund, und die einzige Frage, die mich bewusst beschäftigte, war die, wie Eltern es verantworten können, ihr Kind einfach wegzugeben.

Während meiner Arbeit in einem Integrationskindergarten empfand ich es als sehr wohltuend, nicht mehr mit der Isolation einer Sondereinrichtung konfrontiert zu sein. In zahlreichen Elterngesprächen bekam ich allmählich ein wenig Einblick in die Situation der Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder. Der Kindergartenbetrieb folgt jedoch eigenen Regeln, und die Konfrontation der Kindergärtnerin mit der Lebenswelt der Eltern findet innerhalb dieses Rahmens statt. Der Alltag mit dem Kind wird in den Elterngesprächen zwar spürbar, bleibt aber doch in weiter Ferne. Die Rolle der Kindergärtnerin ist sowohl für sie selber, als auch für die Eltern klar definiert.

In meiner Arbeit als Frühförderin war ich hingegen von Anfang an mit den Schwierigkeiten der Situation der Eltern konfrontiert, während ich gleichzeitig erst meine eigene Rolle im familiären Feld, meine Aufgaben, meine Zuständigkeiten und meine Arbeitsbedingungen für mich selber klären und mich dann auch mit der Familie darüber verständigen musste.

Nach etwa einem halben Jahr meiner Arbeit in der Frühförderung stand der Sommer an und mit ihm eine Pause in der begleitenden Fallsupervision, die zum Anlass für eine Bestandsaufnahme der Befindlichkeit aller teilnehmenden Frühförderinnen genommen wurde. Im Nachdenken darüber, wie es mir mit und in der Frühförderung erging, entdeckte ich, dass ich mit der Entwicklung aller Kinder und mit meiner Förderarbeit sehr zufrieden war, dass mir die Situation der Eltern aber oft den Atem nahm. Mir fiel ein, wie oft ich mich fragte, wie die Eltern das überhaupt schaffen, mit ihrem Kind und seinen Bedürfnissen und mit ihrer veränderten Stellung in der Gesellschaft zurechtzukommen. Mir fiel ein, wie oft mir das Herz schwer war, wenn ich eine Familie verließ, wie oft mich besonders die Lage der Mütter bedrückte.

Als der Supervisor mir die Frage stellte, was für mich gut daran wäre, an die Situation der Eltern zu denken, wurde mir schlagartig klar, dass ich hier meine eigenen Fragen auf die Eltern projizierte. Die eigentlichen Fragen hätten lauten müssen: Wie schaffe ich das, mit dem Leid zurechtzukommen, mit dem ich in dieser Arbeit konfrontiert werde? Was löst die Behinderung des Kindes wirklich in mir aus und wie gehe ich damit um? Wie würde es mir selber ergehen, wenn ich mit der Behinderung meines eigenen Kindes leben müsste?

Mit dieser Diplomarbeit möchte ich die Gelegenheit nützen und mir nach jahrelanger Praxiserfahrung die Chance eröffnen, mich mit diesen Fragen anhand theoretischer Konzepte und anhand meiner eigenen Erfahrungen als Frühförderin zu beschäftigen und damit auch etwas nachzuholen, was vielleicht ganz an den Anfang meiner Tätigkeit gehört hätte. Ich denke aber, dass es für den Bereich der Behindertenarbeit und gerade für den Bereich der Arbeit mit behinderten Kindern charakteristisch ist, dass das Handeln im Vordergrund steht und damit manchmal auch auftauchende Gefühle abgewehrt werden.

In meinen Ausführungen werde ich bewusst ganz an den Anfang zurückgehen und mich zunächst mit der Familie eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes in der Gesellschaft auseinandersetzen, bevor ich mich an die Alltagswirklichkeit und das Leben der einzelnen Familienmitglieder annähern werde.

Voranstellen werde ich den Betrachtungen zur Situation der Familie und des Kindes einige Überlegungen zur Frühförderung und Familienbegleitung, in denen ich wichtige Begriffe klären und die Entwicklungsgeschichte und den Hintergrund von "früher Förderung" und Elternarbeit erläutern werde.

Neben dem Erleben der einzelnen Familienmitglieder geht es mir aber auch um die gesellschaftlichen Phantasmen, die sich um Behinderung ranken, und die sowohl die Reaktionen der sozialen Umwelt als auch das Verhalten der Eltern und das Verhalten der Frühförderin bestimmen.

Ich werde in meiner Arbeit den Blick auf die Eltern und vor allem auf die Mütter lenken und ihre Situation genauer beleuchten, um letztendlich verstehen zu können, auf welche Partner die Frühförderin trifft, wenn sie den Eltern in der Frühförderung begegnet. Es geht mir darum, zu ergründen, welche Vorgeschichte diese Begegnung zwischen Eltern und Frühförderin hat, welche Erfahrungen und Erlebnisse ihr vorangegangen sind, welche Einstellungen und Erwartungen auf beiden Seiten zum Tragen kommen.

Gerade als eher kindzentriert arbeitende Frühförderin möchte ich meinen Fokus bewusst auf die Eltern als Partner in der Frühförderung legen, deren Lebenswirklichkeit ich in meinem Bemühen, bessere Lebens- und Entwicklungsbedingungen für das Kind zu schaffen, manchmal zu wenig wahrgenommen habe. Auch wenn bereits viel über die Situation der Eltern geschrieben wurde, halte ich das Verstehen und Einfühlen in die Lage der Eltern und des Kindes dennoch für die grundlegendste Voraussetzung für das Gelingen einer Familienbegleitung in der Frühförderung.

Niemand wird gerne mit Behinderung konfrontiert, weil sie an die Begrenzungen erinnert, die das Leben in sich trägt und vor denen wir alle nicht sicher sind. Die Tendenz, diese Angst vor der Behinderung nicht spüren zu wollen und damit der Behinderung ablehnend gegenüberzustehen, tragen wir alle als Gesellschaft und Individuum in uns.

In meiner Arbeit interessiert mich daher auch, welches die Abwehrtendenzen der Frühförderin sind, die ein weiteres Einfühlen bei ihr verhindern und sie veranlassen, in der Förderung des Kindes sehr aktiv zu werden, um damit der Behinderung entgegenzuwirken.

Eine genaue Analyse zweier Beispiele aus meiner eigenen Arbeit, die jeweils mit einer Beendigung der Zusammenarbeit mit der Familie endeten, soll zeigen, wo Gefahrenmomente für die Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin liegen und die Spannungsfelder der Arbeit in der Frühförderung verdeutlichen.

In diese Arbeit werden an passenden Stellen weitere kurze Ausschnitte und Blitzlichter aus meinen Erfahrungen als Frühförderin einfließen. Diese Praxisbeispiele sind im Text durch eine kursive Schreibweise gekennzeichnet.

Da aus meinem Erleben heraus das Feld der Frühförderung immer noch eine Domäne der Frauen und Mütter darstellt, werde ich mir die Freiheit erlauben, dieser Lebenswirklichkeit Rechnung zu tragen, indem ich die Ausdrucksform "Frühförderin" auch stellvertretend für die Mehrzahl aller in der Frühförderung arbeitenden Fachpersonen verwenden werde. Ich bitte alle männlichen Frühförderer, sich trotzdem angesprochen zu fühlen.

Inhaltsverzeichnis

Einen ersten Hinweis auf seine Bedeutung bietet wohl der Begriff selber durch seine Zusammensetzung aus den beiden Wortteilen "früh" und "Förderung". Ein solcher Rückschluss könnte sich jedoch auch als trügerisch erweisen, wenn man die Entwicklung der Frühförderung durch die inzwischen etwa 50 Jahre ihres Bestehens verfolgt und den Begriff aus der heute gebräuchlichen Sicht definieren möchte.

Frühförderung beinhaltet aus einem gegenwärtigen Verständnis heraus drei Ebenen, die Steinebach (1992) in seiner Definition von Frühförderung meiner Meinung nach sehr deutlich hervorhebt.

"Frühförderung ist ein Angebot für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder, besonders in den ersten drei Lebensjahren, aber auch darüber hinaus bis zur Einschulung" (Steinebach 1992, S 42). Diese Definition schließt sowohl Kinder mit der Diagnose einer Behinderung als auch Kinder mit Entwicklungsstörungen, Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen, Kinder mit Verhaltensproblemen oder Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit ein.

"Frühförderung ist ein Angebot für die Eltern dieser Kinder. Eltern, die unsicher sind, ob die Entwicklung ihres Kindes altersentsprechend verläuft. Eltern, die in der Erziehung ihrer Kinder ratlos sind, die wissen möchten, wie sie ihr Kind fördern können. Eltern, die lernen möchten, die Besonderheiten des Kindes und die Entwicklungschancen der Familie neu zu sehen" (ebd. S 43).

Frühförderung schließt also auch den familiären Kontext des Kindes in ihre Überlegungen und Interventionen mit ein, betont die Bedeutung der Familie als konkrete Lebenswelt und Entwicklungsraum des Kindes und richtet ihr Angebot auch direkt an die Familie im Sinne von Beratung und Begleitung.

"Frühförderung ist ein Angebot für das weitere soziale Umfeld, für die Geschwisterkinder und damit für die Familie als Ganzes, für die Erzieherinnen in den Krabbelgruppen oder in den Kindergärten, die sich um eine Integration dieser Kinder in die Gruppen bemühen" (ebd. S 43).

Hier deutet Steinebach schon an, dass Frühförderung letztlich neben der autonomen Entwicklung des Kindes, der Familie und ihrer Mitglieder auch die Integration der Familie in ihre soziale Umwelt und den Aufbau von stützenden sozialen Netzwerken anstrebt.

Pretis sieht die Wirkung der Frühförderung dementsprechend in drei Bereichen angesiedelt: in der Entwicklungsförderung, in der Elternunterstützung und in der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Lebenssituation von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. (vgl. Pretis 2000, S 113)

Die theoretischen Wurzeln der Frühförderung ortet Pretis in den sozialpädiatrischen Postulaten der Früherfassung, Früherkennung und Frühbehandlung von Kindern mit Gesundheitsrisiken, also in einem ursprünglichen Bemühen um Prävention im medizinisch-therapeutischen Feld. (vgl. ebd. S 117)

Anfangs standen die Begriffe "Frühförderung", "Früherziehung", "Frühtherapie", "Entwicklungsrehabilitation", "Frühe Hilfen" oder "heilpädagogische Früherziehung" noch konkurrierend nebeneinander.

"Im Lauf der Zeit hat sich in den deutschsprachigen Ländern außerhalb der Schweiz der Begriff der ‚Frühförderung' oder ‚interdisziplinären Frühförderung' verbreitet; er wird als Oberbegriff für die Gesamtaufgabe der Diagnostik, Therapie/Förderung, Elternberatung und Vernetzungsarbeit gesehen, und ist aus seinem engeren pädagogischen Kontext gelöst, so dass er auch in medizinisch akzentuierten Kontexten verwendet wird" (Thurmair/Naggl 2000, S 14 mit Bezug auf Neuhäuser 1982, Schlack 1989).

Frühförderung ist demnach ein Begriff, der das pädagogische und das medizinische Feld einschließt. Er hat aber durchaus auch schwierige Konnotationen: etwa die Betonung der Frühzeitigkeit und die Festlegung auf den Begriff der Förderung, die ein wirkungsvolles Eingreifen in Entwicklungsprozesse von außen suggeriert und so ein eher funktionalistisches Bild von der Arbeit in der Frühförderung erscheinen lässt.

Der Begriff "Frühförderung" vermittelt den Eindruck des Machbaren, des Technokratischen, des Beförderns und Irgendwo-Hinbringens, er lässt an Förderziele, Förderpläne und Förderprogramme denken, die von der Frühförderin an das Kind herangetragen und möglicherweise auch von den Eltern durchgeführt werden. Im Begriff der Frühförderung scheinen der Wunsch des Kindes und seine Eigentätigkeit nicht explizit auf - und das mag in der Öffentlichkeit, aber auch bei den Eltern, die sich auf der Suche nach einem passenden Angebot für ihr Kind befinden, oft falsche Vorstellungen über das Geschehen in der aktuellen Frühförderung wecken.

Es kommt aber nicht von ungefähr, dass sich der Begriff "Frühförderung" als im Sprachgebrauch verbindlich durchgesetzt hat. Am Beginn der Entwicklung der Frühförderung standen tatsächlich die Frühzeitigkeit und die Quantität der Fördermaßnahmen im Vordergrund der Bemühungen. Und auch wenn die Frühförderpraxis und die weiterführenden theoretischen Überlegungen inzwischen einen Wandel im Verständnis von Frühförderung bewirkt haben, so haften der Frühförderung diese beiden Aspekte doch bis heute noch an und klingen immer wieder durch. So etwa auch bei Pretis, wenn er in Ermangelung einer einheitliche Definition von Frühförderung im deutschsprachigen Raum einen gemeinsamen Grundkonsens des Begriffes formuliert, der besteht im "präventiven Aspekt zur Vermeidung primärer und sekundärer langfristiger Beeinträchtigung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder durch möglichst frühzeitige pädagogische Betreuung in oder mit der Familie und im interdisziplinären Austausch" (Pretis 2000, S 116).

Entsprechend den weiter oben erwähnten Ebenen der Wirksamkeit von Frühförderung erscheint es mir sinnvoll, ihre Ziele und Aufgaben ebenfalls nach diesen drei Bereichen zu unterscheiden. Dabei beziehe ich mich auf die Ausführungen von Thurmair und Naggl (2000, S 21ff).

Auf der kindbezogenen Ebene geht es in der Frühförderung um die Entfaltung der Kompetenzen des Kindes, um die Entwicklung seines Selbsterlebens und Selbstwertgefühls und um die Integration des Kindes in seine es umgebende Lebenswelt.

Auf der Eltern-Ebene geht es einerseits um die fachliche Beratung und gegebenenfalls Anleitung der Eltern, die auf die Stärkung und Erweiterung ihrer Kompetenzen abzielt und ihnen neben Informationen über den Entwicklungstand und die Bedürfnisse des Kindes auch Kontakte zu anderen Fachleuten und ebenfalls betroffenen Eltern vermitteln soll. Diese fachliche entwicklungsbezogene Beratung ist Aufgabe jeder Mitarbeiter in der Frühförderung und gehört zu ihrem Auftrag.

Auf der anderen Seite kann es auch um die Auseinandersetzung der Eltern mit ihrer Situation gehen und darum, sie dabei zu unterstützen. Dafür ist es wichtig, dass die Frühförderin respektiert, wie sich die Eltern verhalten, dass sie keine normativen Anforderungen an die Eltern bezüglich der Annahme ihres Kindes stellt und dass sie ihre individuellen Entwicklungsprozesse achtet, zu denen auch gehört, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auch nicht.

Dazu haben sich in der Frühförderung mittlerweile zwei Angebote entwickelt:

Auf der einen Seite die Begleitung und Unterstützung der Familie, die ein offenes Ohr der Frühförderin für die Anliegen, Sorgen und Nöte der Eltern und ein langfristiges, kontinuierliches Arbeiten in bzw. mit der Familie voraussetzt.

Auf der anderen Seite hat sich aber auch psychotherapeutisch orientierte Beratung für Eltern in der Frühförderung als zusätzliches, fakultatives Angebot etabliert. Diese Form der Beratung stellt einen eigenen Arbeitsschwerpunkt für Mitarbeiterinnen mit besonderen Qualifikationen dar und hat es zum Ziel, den Eltern Hilfe zu geben bei der Umorientierung in ihrer je individuellen Situation, bei der Anpassung an die Belastungen und bei der Weiterentwicklung ihrer Beziehung- und Handlungsfähigkeit in Bezug auf ihr Kind.

Auf der gesellschaftlichen Ebene hat Frühförderung die Aufgabe und das Ziel, am Aufbau regionaler und erreichbarer Hilfen für die Familien mitzuarbeiten und Bedingungen zu schaffen bzw. zu fördern, die eine Integration der Familie in ihre Lebensumwelt ermöglichen.

Die Arbeitsprinzipien der Frühförderung lassen sich unter den vier Gesichtspunkten der Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität und Vernetzung zusammenfassen. (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S 25ff)

Ganzheitlichkeit bedeutet in der Frühförderung das Bestreben, die Angebote der Diagnostik, Therapie und Förderung im umfassenden Kontext der kindlichen Gesamtentwicklung und Lebenswelt zu sehen, andererseits aber auch die Zusammenfassung verschiedener Förderaspekte in einem Konzept, das dem Kind von einer Person angeboten wird.

Familienorientierung "benennt das Anliegen der Frühförderung, die Therapie und Förderung der Kinder in ihren primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten" (ebd. S 27).

"Familienorientierung beinhaltet, dass die Verantwortung der Eltern in der Fürsorge für das Kind und in seiner Erziehung wahrgenommen und geachtet wird; dass die Anliegen der Eltern und die Anliegen der Frühförderung am Anfang und auch immer wieder im Verlauf der Frühförderung aufeinander abgestimmt werden; dass die Entwicklung des Kindes auch aus seinem familiären Kontext heraus verstanden, und Förderung und Therapie wiederum auf diesen bezogen werden" (ebd. S 27).

Dahinter steht die konzeptionelle Überlegung, dass die Lebenswelt des Kindes und seine persönlichen Entwicklungskräfte den Verlauf seiner Entwicklung bestimmen und die Überzeugung, dass die Wirksamkeit der Frühförderung von den Verständigungsprozessen mit den Eltern abhängt.

Interdisziplinarität fordert die Zusammenarbeit aller an einer Frühförderstelle beschäftigten Professionen. Die in der Frühförderung anfänglich geltende Meinung, das Kind brauche für jeden Problembereich einen eigenen Spezialisten, ist inzwischen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise gewichen.

"Interdisziplinäre Frühförderung beinhaltet, daß Fachkräfte des medizinischen, pädagogischen, psychologischen und des sozialen Bereichs fall- bzw. institutionsbezogen zusammenarbeiten" (Bölling-Bechinger 1998, S 39).

Dazu ist die Organisation von interdisziplinären Zusammenkünften nötig: in Teamgesprächen, interdisziplinärem Fachaustausch, fallbezogenen Absprachen, gegenseitigen Hospitationen, kollegialer Beratung oder fachlicher Beratung durch Kolleginnen anderer Professionen.

Letztendlich hängt die Qualität der Interdisziplinarität aber von der Beziehungsbereitschaft und -fähigkeit der Fachleute ab.

Vernetzung schließlich "meint die Aufgabe, die Einbettung von Frühförderung in umgebende Systeme wahrzunehmen, und die eigenen fachlichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen" (Thurmair/Naggl 2000, S 30).

Dazu gehört die Beachtung der informellen (Nachbarn, Freunde, soziale Kontakte,...) und der formellen (Institutionen, Behörden, Dienstleister,...) familiären Netzwerke, die Beachtung der regionalen Struktur von Angeboten für die Familien und die Weiterentwicklung regionaler Angebote und gesellschaftlicher Ressourcen im Hinblick auf die Verbesserung der Situation für betroffene Familien. Vernetzung bezieht sich auch auf das Ziel, "den Familien die professionellen Unterstützungssysteme zugänglich und transparent zu machen [...] und ihnen auch zu helfen, ihre Interessen zu artikulieren" (ebd. S 31).

Prinzipiell wird Frühförderung in ambulanter und in mobiler Form angeboten. Nachdem sich Frühförderung aus zunächst vereinzelten Initiativen von Sonderpädagogen entwickelt hat, die über Land zu den Familien hinfuhren, ist Frühförderung heute zumeist in sogenannten Frühförderstellen organisiert. Am Stellenwert der mobilen Hausbesuche hat sich aber vor allem in ländlichen Gebieten nichts verändert.

"Frühförderung ist ein gemeinde- und familiennahes Angebot, das von Frühförderstellen gemacht wird. Frühförderstellen sind konzipiert als offene Anlaufstellen für Familien, die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen. Sie sind regionale Einrichtungen die für die Familien gut erreichbar sind, und die ihre Angebote auch in mobiler Form (Hausbesuch) machen. Sie haben einen fachlichen und organisatorischen Hintergrund, der ihnen ein bedarfsgerechtes Handeln ermöglicht" (ebd. S 13).

Mit diesem fachlichen und organisatorischen Hintergrund ist die jeweilige Institution gemeint, die Frühförderstellen installiert und ein Konzept für die Arbeit sowie materielle und fachliche Ressourcen zur Verfügung stellt.

Der Ablauf des Arbeitsprozesses in der Frühförderung lässt sich ganz grob einteilen in die Eingangs- oder Aufnahmephase, die Zeit der Förderung und die Abschlussphase.

Die Eingangsphase stellt den Kontakt mit der jeweiligen Familie her und schafft für Familie und Frühförderin eine Grundlage für die gemeinsame Arbeit. In Informations-, Anamnese- und Erstgesprächen werden die Situation und die Wünsche der Familie erhoben, ein gegenseitiges Kennenlernen findet statt, und die Familie erhält einen Einblick in die Arbeitsweisen und -vorgänge in der Frühförderung. Je nach Institution findet der Diagnoseprozess direkt an der Frühförderstelle statt, oder es werden ärztliche, psychologische oder therapeutische Gutachten von anderen Stellen eingeholt.

"Die Eingangsphase schließt ab mit einem Arbeitsbündnis zwischen Frühförderstelle und Eltern, das Vereinbarungen enthält über die inhaltlichen Schwerpunkte und den formellen Rahmen von Therapie und Förderung, über die damit von der Frühförderstelle betraute(n) Person(en), und über die Einbeziehung der Eltern in die Therapie/Förderung" (ebd. S 37).

Während der Zeit der Förderung wird das Kind entsprechend der vereinbarten Schwerpunkte unterstützt, werden die Eltern dazu fachlich beraten und begleitet und findet ein regelmäßiges Bilanzieren über den Verlauf der Förderung und eine Planung der weiteren Schritte mit den Eltern statt. Bei besonderen Anliegen oder Fragen der Eltern wird im Förderprozess innegehalten, und es finden dazu eigene Gespräche statt. Eine wiederholte Erneuerung und Fortentwicklung des Arbeitsbündnisses mit den Eltern und eine regelmäßige Rückversicherung, wie die Förderung mit den Wahrnehmungen und Anliegen der Eltern zusammenpasst, wird als wichtiger Teil des Frühförderprozesses angesehen.

In der Phase des Abschlusses bzw. der Beendigung der Frühförderung ist es wichtig, "die vorgesehene oder sich abzeichnende Änderung rechtzeitig anzukündigen und mit den Eltern zu besprechen und vorzubereiten; über die Zeit der Förderung insgesamt Bilanz zu ziehen und die Förderung abzurunden; voneinander Abschied zu nehmen" (ebd. S 38).

Der Abschluss beinhaltet ebenso die Gestaltung des Übergangs des Kindes in eine andere Einrichtung, die Übergabe eines schriftlichen Berichtes und der schriftlichen Unterlagen an die Eltern.

Je nach Frühförderstelle werden die verschiedenen Abschnitte der Zusammenarbeit mit der Familie entsprechend dem zugrundeliegenden Konzept unter Umständen anders gehandhabt und gestaltet. Die Ausführungen von Thurmair und Naggl zu diesem Thema beinhalten aber einige sehr verbindliche und konzeptübergreifende Aspekte und erscheinen mir geeignet, einen ersten Einblick in den Frühförderprozess und die Aufgaben der Frühförderin zu geben.

Wichtig ist vielleicht noch festzuhalten, dass die Angebote in der Frühförderung grundsätzlich an die Bedürfnisse der jeweiligen Familie angepasst werden.

"Nicht alle Eltern werden zum gleichen Zeitpunkt der Förderung mit dem gleichen Angebot konfrontiert. Häufig wird erst im Verlauf der Förderung erkannt, ob und in welcher Form eine intensivere Elternbeteiligung sinnvoll und notwendig ist. Oft bestimmen die Eltern selbst, wann, zu welchem Thema und in welcher Form sie selbst beraterische Maßnahmen in Anspruch nehmen möchten" (Steinebach 1995, S 19).

Allgemein könnte man von einer hohen Individualisierung des Angebotes in der Frühförderung sprechen.

Die Vorstellungen von Frühförderung, die wissenschaftlichen Grundlagen und das konkrete Vorgehen in der Frühförderung haben sich seit ihren Anfängen vor etwa fünfzig Jahren stark gewandelt und verändert. Dabei hat sich ein flächendeckendes Angebot von ambulanter und mobiler Frühförderung in Deutschland etwa ab den Siebziger Jahren, in Österreich erst ab Mitte der Achtziger Jahre entwickelt. (vgl. Weiß 2000, S 176; Steinebach 1992, S 50)

Im Folgenden beziehe ich mich vor allem auf die Darstellungen Steinebachs von der Entwicklung der Frühförderung durch die Jahrzehnte, da sie mir im Hinblick auf alle weiteren Überlegungen zu einer Familienbegleitung in der Frühförderung wichtig erscheinen. (vgl. Steinebach 1992, S 50ff)

In den Fünfziger Jahren vollzog sich ein erster Wandel von den Reifungskonzepten hin zu lerntheoretischen Überlegungen. Behinderung wurde noch eher als unabänderliches Schicksal angesehen, die betroffenen Kinder hauptsächlich in Sondereinrichtungen untergebracht, und somit eher versteckt und vergessen. Durch den Einsatz betroffener Eltern und einzelner institutioneller Verbände konnte sich daran schließlich langsam etwas ändern. Man entdeckte die sensiblen Phasen in der kindlichen Entwicklung, die durch eine besondere Aufnahmefähigkeit gekennzeichnet schienen und fand erste Belege dafür, dass sich soziale Faktoren auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Allmählich kam es zur Wende vom Reifungskonzept zum lerntheoretischen Konzept, und so wurde Entwicklung Anfang der Sechziger Jahre als das Ergebnis von Lernen durch spezifische Erfahrungen angesehen.

"Die Ergebnisse führten zu der Annahme, daß durch zahllose nach Gesetzen ablaufende Aktions-Reaktions-Ketten einzelne Verhaltensweisen, Verhaltensmuster und komplexe Fertigkeiten erlernt werden" (ebd. S 53).

Es entspannen sich heftige Diskussionen um das Verhältnis zwischen Anlage und Lernen.

In den Sechziger Jahren wurde es als vordergründig angesehen, altersentsprechende Fähigkeiten und Reaktionen einzuüben, wobei die Lerntheorie die Begründung bot für intensive Förderung und für den Einsatz von verhaltenstherapeutischen Techniken.

In der Folge kam es zu einer zweiten Wende vom Verhalten hin zum Handeln, vom passiv reagierenden hin zum aktiv handelnden Kind. Es wurde mehr Augenmerk auf die internen Prozesse beim Lernen gerichtet, auf Aufmerksamkeit, Interesse, Motivation, kognitive Kompetenzen und auf die Interpretation und die Bedeutung von Verhalten. Man erkannte, dass die Entwicklung eines Menschen auch von ihm selber stark mitbeeinflusst wird. Das Handlungskonzept ließ erstmals eine Vernetzung zwischen elterlicher und kindlicher Entwicklung zu, weil es die Entwicklung des Menschen über die gesamte Lebensspanne umfasste.

Die Aufgaben der Frühförderung waren es nun, die Kompetenzen des Kindes in der Wahrnehmung seiner Umwelt zu erhöhen und die Vermittlung von kompensatorischen Fähigkeiten anzustreben. Dabei wurde nun auch der Eigenbeitrag und die Eigenverantwortung des Menschen betont.

In den Siebziger Jahren vollzog sich eine weitere Wende von den kindzentrierten Konzepten hin zu umweltbezogenen Betrachtungen. Eine anregende und unterstützende Umwelt wurde als notwendig für das Eintreten von Therapieerfolgen angesehen. Die positive Bedeutung einer "normalen Umwelt" wurde betont, und somit der Grundstein gelegt für Normalisierungs- und Integrationsgedanken. "Umwelt wurde mehr und mehr zu einem aktuellen Begriff, mit dem ein ganzes Wertsystem verbunden wird" (ebd. S 58).

In den Achtziger Jahren fand nun die Veränderung hin zu einer familienbezogenen Frühförderung statt. Die Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kindes wurde verstärkt beachtet, und in der Folge wurden alle Familienmitglieder vermehrt in die Angebote miteinbezogen. "Probleme des einzelnen Familienmitgliedes wurden nun als Ausdruck von Problemen der Familie als Ganzes gesehen" (ebd. S 59).

In der Folge zogen Familiensystemtheorien, Familienentwicklungstheorien, Familienstresstheorien und systemische Ansätze der Familientherapie in die Praxis der Frühförderung ein.

"Familienbezogene Frühförderung sieht die Bedeutung des Entwicklungsproblems für die Familie [...], berücksichtigt die Rollen der Familienmitglieder und die Regeln in der Familie" (ebd. S 59).

Steinebach siedelt Anfang der Neunziger Jahre den Wandel von der Familienbezogenheit hin zur systemischen Frühförderung an. Das Konzept der "Autopoiese" (Maturana/Varela 1987) wird zu einem zentralen Konzept der Systemtheorien, und es findet eine Bewegung statt: weg vom "adaptiv-selbstoptimierenden" System, das die Wechselbeziehung zur Umwelt und damit auch die Umweltveränderung betont, hin zum "selbstreferentiellen" System, das die Bedeutung von Selbstherstellungsprozessen in den Vordergrund rückt.

Der Kommunikation gilt das Hauptaugenmerk in systemtheoretischen Ansätzen, wobei es um eine Analyse gegenwärtiger Kommunikationsmuster und Beziehungen geht und weniger um die Familiengeschichte oder die historisch kulturellen Bedingungen familiärer Probleme.

"Schritt für Schritt und Wende für Wende wird die angenommene Komplexität der Entwicklungsprobleme größer. Frühförderung richtet sich in ihren Konzepten und Methoden aus auf viele Faktoren im Kind, in der familiären und außerfamiliären Umwelt des Kindes, in seiner Vergangenheit, seinen momentanen Rollen und in seiner weiteren Entwicklung, die die ganze Lebensspanne umfaßt. Der Fördernde muß sich immer wieder fragen, wo und wie er diese Komplexität eingrenzt" (ebd. S 62).

In diesen Ausführungen wird deutlich, auf welchem theoretischen Hintergrund sich die Frühförderung entwickelt hat. War man anfangs noch von eher linearen Wirkungsweisen von Eingriffen in die kindliche Entwicklung überzeugt, so entdeckte man im Lauf der Zeit immer mehr Zusammenhänge und Faktoren, die das Geschehen in der Frühförderung tatsächlich zu einem immer komplexeren Prozess werden ließen. Es zeichnet sich darin schon ab, wie es zur Entstehung einer Familienorientierung in der Frühförderung kam, auch wenn sie vorerst eher der Optimierung der kindlichen Entwicklungsförderung dienen sollte. Meiner Meinung war die Zeit ab Anfang der Neunziger Jahre jene Zeit, in der versucht wurde, die theoretischen Überlegungen zu einer Familienbezogenheit und Familienorientierung in die Praxis umzusetzen. Der Begriff "Frühförderung" wird heute oft ergänzt mit dem Begriff der "Familienbegleitung", was deutlich macht, auf welche Weise man die Arbeit mit den Eltern heute verstehen möchte: nicht so sehr als Intervention oder Einflussnahme von außen, sondern als Angebot an die Eltern, gemeinsam mit ihnen den oft beschwerlichen Weg mit ihrem Kind zu gehen.

Im Folgenden möchte ich mich gerne mehr mit den konkreten Auswirkungen der theoretischen Veränderungen in der Frühförderung beschäftigen und vor allem den Wandel im Verständnis der Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern herausarbeiten.

Im Stadium des Aufbaus der Frühförderung herrschte ein großer Förderungsoptimismus unter den Fachleuten. Der Slogan "je früher, desto besser" betonte die Überzeugung, dass sehr frühzeitig einsetzende Hilfen und konsequente Förderprogramme eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung des Kindes wirksam beeinflussen, wenn nicht sogar gänzlich aufheben könnten. Dahinter standen wissenschaftliche Annahmen über die Plastizität des frühkindlichen Gehirns und über die Effektivität von Therapie- und Fördermaßnahmen für die Kompensation organischer Schädigungen.

"Je früher und je ausgedehnter und intensiver an das Kind Förderangebote herangetragen werden, um so nachhaltiger können sie auf seine Entwicklung Einfluß nehmen" (Weiß 1993, S 23) - so lautete die vorherrschende Überzeugung.

Frühförderung selber spielte dabei eine große Rolle, weil sie den Eltern die Hoffnung vermittelte, "daß ihrem Kind dadurch bessere Chancen der individuellen Entwicklung und gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet werden" (ebd. S 22).

"Die pädagogisch-psychologische Frühförderung des Kindes gründete auf der Hoffnung, dem Optimismus, daß Behinderung, je früher sie erkannt wird, gemildert oder gar beseitigt werden kann" (Bölling-Bechinger 1998, S 28).

Diese optimistischen Vorstellungen von der Effektivität früher Fördermaßnahmen mussten inzwischen vor allem für den Bereich der Schädigung zurückgenommen werden. Auch die überhöhten und undifferenzierten Vorstellungen von der Plastizität des kindlichen Gehirns mussten zugunsten einer realistischeren Einschätzung revidiert werden.

Die Folge aber waren Übungsprogramme nach lerntheoretischen Prinzipien und die Entstehung eines Modells von Elternarbeit, in dem die Eltern als Laien angesehen und von den "Professionellen" in der Durchführung von Förderprogrammen angeleitet wurden. In einem weiteren Schritt wurden die Eltern schließlich zu Co-Therapeuten, die die therapeutischen Übungen zu Hause fortzusetzen hatten, um die Wirksamkeit der Förderung noch zu verstärken. "Die Begründung für Elternarbeit liegt dabei primär darin, auf die Eltern einzuwirken, daß sie sich an der fachlich bestimmten Förderung beteiligen und deren Kontinuität und Intensität gewährleisten" (Weiß 1989, S 23).

Weiß spricht in diesem Zusammenhang von einem technokratisch- funktionalistischen Modell der Frühförderung, wobei sich "technokratisch" auf die ausgeklügelten Behandlungstechniken und "funktionalistisch" auf die Förderfunktion der Eltern bezieht. Dieser Ansatz hat bis in die frühen Achtziger Jahre hinein überwogen. (vgl. Weiß 1993, S 23)

Ein Umdenken fand vor allem deswegen statt, weil die Eltern zunehmend ihre Unzufriedenheit äußerten und bei Kindern wie auch Eltern Widerstände und Verweigerungsreaktionen auftraten. Die Rolle der Eltern als Co-Therapeuten hatte oft gravierende Auswirkungen auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung zur Folge und belastete die Interaktionen zwischen Eltern und Kindern stark.

Im "Brief einer Mutter" (Speck/Warnke 1983, S 21 ff) zeigen sich die Schwierigkeiten, die Eltern mit der Institution Frühförderung haben können. Der meist wöchentliche Besuch einer Frühförderin erinnert die Eltern ebenso wie deren Ratschläge kontinuierlich daran, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Es ist für die Eltern dann nicht leicht, ihr Kind einfach nur als Kind zu sehen und nicht als förderungswürdiges Objekt, zu dem es durch starre Übungsmaßnahmen degradiert werden kann.

Für Eltern ist es meist ein ganz wichtiges Ziel in der Frühförderung, dass sich ihr Kind wohlfühlt, dass das Kind ebenso wie sie selber geachtet und respektiert wird und man ihre Ängste, Nöte und Bedürfnisse ernst nimmt. Eltern wollen ein glückliches Kind, das Freude und Spaß empfindet - ebenso wie sie auf der anderen Seite aber auch wollen, dass ihr Kind Fortschritte macht. Die Frage ist, ob dies auch Kriterien der Frühförderung waren bzw. sind: das Glück, die Freude, der Lebenswille und das Selbst des Kindes.

Die Mutter beschreibt in ihrem Brief von den Schwierigkeiten, die das Co-Therapeuten-Modell mit sich bringt, weil es die Eltern in Rollenkonflikte drängt. Sie können nicht mehr einfach intuitiv nach ihren Elterngefühlen handeln - es fällt ihnen aber auch schwer, in die Therapeutenrolle zu schlüpfen und von ihrem Kind Dinge zu verlangen, auf deren Einhaltung sie als Mutter oder Vater sicher niemals in dieser Konsequenz bestehen würden. So geraten sie in einen ständigen Widerstreit mit sich selber und verunsichern mit ihrer ambivalenten Haltung auch das Kind. Für Spontaneität und die Äußerung von Gefühlen in der Eltern-Kind-Beziehung stellt dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Frühförderin ein großes Hindernis dar. Es ist inzwischen in der Frühförderung als Arbeitsprinzip nicht mehr gebräuchlich - trotzdem kommen die Eltern aber immer wieder in die Situation, von einem Arzt, einem Therapeuten oder der Frühförderin mit der Wiederholung von bestimmten Übungen beauftragt zu werden.

In diesem Brief bemängelt es die Mutter noch sehr, dass die Familie, besonders auch die Geschwister, nicht in die Frühförderung miteinbezogen werden, dass zu wenig auf den individuellen Hintergrund der Familie und auf ihre soziale Umwelt geachtet wird. In diesem Punkt unterscheidet sich die heutige Frühförderung mit ihrem Schwerpunkt Familienbegleitung wesentlich von den Prinzipien in den Anfängen.

Die Mutter im erwähnten Brief beklagt außerdem, dass die Frühförderung hauptsächlich mit der Motivation arbeitet, den Defekt zu beseitigen, retten zu wollen, was noch zu retten ist und dabei ihren Blick auf das richtet, was noch fehlt. Als Mutter würde sie sich wünschen, von der Frühförderung eine positive Motivation vermittelt zu bekommen - etwa das Ziel der individuellen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

Seit den Achtziger Jahren kam es tatsächlich zur Entwicklung von alternativen Förderkonzepten, die auch die Kompetenzen der Kinder und Eltern berücksichtigen.

Einerseits sind das Ansätze, "die das oftmals erschwerte Interaktionsgeschehen zwischen Eltern und behinderten Kindern zu entlasten, zu differenzieren und zu erweitern sowie die subjektiven Bedürfnisse und Dimensionen des Erlebens der Interaktionspartner zu berücksichtigen suchen" (Weiß 1993, S 24). Andererseits sind es Ansätze, die die Eigentätigkeit, die Selbstgestaltung und die Kompetenz des Kindes in einem stärkeren Alltagsbezug fokussieren.

Parallel dazu kam es zur Entwicklung eines "Kooperationsmodells" (Speck 1983; Weiß 1989) in der Elternarbeit mit dem Ziel einer partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern als Eltern, was ebenfalls einschließt, sie in ihrer erzieherischen Primärverantwortlichkeit und in ihrer Kompetenz zu achten und wertzuschätzen. Daneben zeichnete sich eine weitere Entwicklung ab: die Tendenz, die Mutter-Kind-Zentrierung in der Frühförderung auszuweiten auf die Gesamtsituation der Familie in ihrer konkreten Lebenswelt. "Lebensweltbezug", "Gemeindenähe" und "Netzwerksicherung" bezeichnet Weiß in diesem Zusammenhang als Schlagworte der neuen Sichtweise. (vgl. Weiß 1993, S 24)

Bölling-Bechinger (1998) setzt den Paradigmenwechsel in der Frühförderung mit der Erkenntnis der Begrenztheit der Therapie- und Fördermaßnahmen an. Ihrer Meinung nach trafen sich Eltern und Fachleute bei ihren Förderbemühungen in ihrem unbewussten Wunsch, die Behinderung nicht wahrhaben zu wollen und schoben sich letztendlich gegenseitig die Schuld für die ausbleibenden Entwicklungsfortschritte des Kindes zu. Es kam zu Interaktionsstörungen zwischen Kind und Eltern, zwischen Kind und Frühförderin und zwischen Eltern und Frühförderin. "Erst der Dialog mit den Eltern über die eigene Begrenztheit eröffnete neue Perspektiven und forderte zum Paradigmenwechsel in der pädagogisch-psychologischen Frühförderung heraus" (Bölling-Bechinger 1998, S 28).

Was Bölling-Bechinger hier beschreibt, ist meiner Meinung nach nicht nur ein Geschehen aus längst vergangenen Tagen, sondern es ist das, was sich immer wieder und auch heute noch einstellt, wenn Eltern und Frühförderin sich in ihrem Förderaktivismus gegenseitig verstärken und an irgendeinem Punkt schließlich doch auf Grenzen stoßen.

Das "partnerschaftliche Kooperationsmodell" (Speck 1983; Weiß 1989) hat erst in den folgenden Jahren bis heute zu einer allmählichen Veränderung in den Konzepten der Frühförderung und damit auch in der Haltung und im Handeln der Frühförderinnen geführt. Als das Partnerschaftsmodell formuliert wurde, war es meiner Meinung nach noch stark von der funktionalistischen Sicht der Elternarbeit und von einem doch spürbaren Machtgefälle zwischen Fachleuten und Eltern bestimmt. Durch eine Kooperation mit den Eltern sollten letztlich doch nur wieder die Förderbemühungen optimiert werden, und der Kooperationsgedanke war noch stark davon bestimmt, dass sich die Eltern auf das einlassen sollten, was die Fachleute für sie als wichtig erachteten.

In den Neunziger Jahren gab es einige Bestrebungen, von diesem theoretischen Haltungsmodell der Kooperation zu einem Handlungsmodell zu kommen, die Partnerschaft und ihre Voraussetzungen bei der Frühförderin und bei den Eltern konkret zu formulieren und in Handlungsvorschläge zu übersetzen. (vgl. Pretis 1998)

Das Miteinbeziehen der Eltern in die Frühförderarbeit ist mittlerweile ein konstitutiver Teil der meisten Frühförderkonzepte. Funktionalistische Ansätze bestehen jedoch weiter fort und kommen je nach Frühförderkonzept mehr oder weniger stark zum Ausdruck - wie etwa auch im folgenden Zitat: "Die Einbindung der Eltern als primäre Sozialisationsinstanz stellt eine unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit früher Förderprozesse behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder dar" (Pretis 1998, S 11).

Eine Alternative zum funktionalistischen Ansatz stellt für mich das Bemühen dar, die Situation eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes, seiner Geschwister und seiner Eltern in ihrem sozialen Umfeld und ihre je individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und dabei nicht die optimale Förderung des Kindes, sondern die autonome Entwicklung und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder im Blick zu haben.

"Trotz zahlreicher Studien zur Situation von Familien behinderter Kinder [bestehen] bei Fachleuten dazu immer noch gravierende ungeklärte Fragen, Wissenslücken und zum Teil sicher Unrichtigkeiten und Vorurteile" (Weiß 1989, S 16). Auch wenn inzwischen einige Zeit vergangen ist, glaube ich dennoch, dass diese Aussage noch immer Gültigkeit hat - wobei es mir bei der Wahrnehmung der Situation der Familie nicht so sehr um äußerliche Merkmale, sondern um ein gefühlsmäßiges Einlassen auf die Sorgen und Nöte der Betroffenen geht. Der Blick einer Frühförderin auf die individuelle Situation einer Familie kann durchaus auch durch die starren Interpretationsfolien fachlichen Wissens verstellt werden.

Aus diesem Grund räume ich der Situation der Familie eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes in meinen weiteren Ausführungen auch einen sehr wichtigen Platz ein und beginne die Beantwortung der Frage nach einer adäquaten Familienbegleitung mit grundlegenden Überlegungen zu den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder.

In vielen Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen der Frühförderung hat Weiß den Eindruck gewonnen, dass es diesen "mit wachsendem Erfahrungshintergrund eher möglich wird, sich zunehmend vom ‚Gebot optimaler Förderung' zu lösen" (Weiß 1993, S 32) - sich quasi davon zu emanzipieren und sich mehr auf die unmittelbare Kommunikation und ein Verständigungshandeln mit Eltern und Kind einzulassen. Mitarbeiterinnen in der Frühförderung können demnach im Laufe ihrer eigenen Tätigkeit ihren individuellen "Verständniswandel" von Frühförderung durchlaufen.

Im Weiteren - vor allem in den Gedächtnisprotokollen meiner eigenen Arbeit in der Frühförderung - wird vielleicht auch mein persönlicher Auseinandersetzungsprozess mit dem Wechsel der Perspektive in der Frühförderung spürbar und erlebbar werden. Um es dem Leser zu ermöglichen, diese Gedächtnisprotokolle in einen größeren Kontext und in seine Rahmenbedingungen einzuordnen, möchte ich vorher aber noch kurz auf die derzeitige Situation der Frühförderung in Österreich eingehen.

Im Folgenden beziehe ich mich auf einen aus dem Jahr 2000 stammenden Beitrag von Pretis (2000, S 113ff).

Die "österreichische Situation" der Frühförderung ist demnach geprägt von einer großen Heterogenität der Organisationsformen, Inhalte und Durchführungsrichtlinien. Es existieren je nach Träger bzw. Bundesland unterschiedliche heilpädagogische Konzepte, Zuweisungsmodi, Qualifikationen und berufliche Zugänge zur Frühförderung, und es gibt keine eindeutig definierten Qualitätskriterien von Frühförderung. Für Pretis spiegelt diese Situation auch ein fehlendes übergeordnetes sozialpolitisches Interesse wider. (vgl. Pretis 2000, S 114)

Aufgrund des fehlenden Datenmaterials zur Inanspruchnahme der Frühförderung bzw. der Versorgung mit Frühförderung im Bundesgebiet stellt Pretis Schätzungen darüber an und beziffert die Zahl der in Österreich arbeitenden Frühförderinnen mit etwa 250-300, die Zahl der von ihnen betreuten Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren mit 3000-4000. Die Inanspruchnahme der Frühförderung für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder durch ihre Eltern liegt gesamteuropäisch gesehen bei etwa 40 Prozent, was in Österreich nicht anders sein dürfte. Dass dieser Wert so niedrig ist, hat nach Pretis einerseits mit der Angst der Eltern vor der befürchteten Stigmatisierung durch den Zuweisungsmodus, mit der nicht flächendeckenden Versorgung in den ländlichen Gebieten, aber auch mit der fehlenden Bewusstseinsbildung der zuweisenden Experten zu tun.

Diese Annahmen bestätigen sich in Aussagen von Eltern, die meinen, sie hätten nichts von der Möglichkeit der Frühförderung gewusst und seien nie darauf aufmerksam gemacht worden, so dass es oft erst die Kindergärtnerin ist, die den Eltern Informationen darüber zukommen lässt.

Frühförderung ist in Österreich Teil der präventiven Maßnahmen zur Erziehung und Förderung des Kindes. Der Zugang hängt jedoch nicht nur von der Motivation der Eltern oder vom Expertenwissen der Fachleute ab, "sondern auch von der Organisation und Erreichbarkeit geeigneter Fördermaßnahmen vor Ort bzw. vom Informationsfluss und der Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Effizienz früher Maßnahmen" (ebd. S 116).

Das durchschnittliche Erfassungsalter in der Frühförderung lag nach Pretis 1995 bei 3,2 Jahren, was prekär erscheint, wenn man bedenkt, dass Frühförderung sich auf Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren bezieht.

Die Tatsache, dass es momentan keine einheitlichen Rahmenbedingungen und Kriterien für die Durchführung von Frühförderung gibt, bewirkt auf der einen Seite, dass jede Organisation ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit betreibt und ihre eigenen Konzepte und Kriterien erstellt, andererseits aber auch, dass betroffene Familien und Menschen dadurch wiederum vereinzelt werden und kein gesamtgesellschaftliches Interesse an der Schaffung von verbesserten Bedingungen für ihre Situation erleben.

Frühförderung basiert in Österreich auf der gesetzlichen Grundlage des Bundesbehindertengesetzes vom 1.7.1990, das Behinderung gesetzlich definiert. Die Behindertenhilfe und die Rehabilitation ist aber Aufgabe der Bundesländer und liegt somit in deren Zuständigkeit. Die Durchführung von Frühförderung ist demnach länderspezifisch sehr heterogen.

"Organisiert ist Frühförderung in Österreich über ungefähr 88 Frühförderstellen, die regional sehr unterschiedliche Strukturen bzw. Trägervereine aufweisen" (ebd. S 120).

Die Zuweisungsmodi sind sehr unterschiedlich: In machen Bundesländern ist Frühförderung nur dann möglich, wenn eine eindeutige Diagnose vorliegt und ein langwieriges verwaltungstechnisches Verfahren durchlaufen wird, in anderen gestaltet sich der Zugang niederschwellig und recht unbürokratisch.

Es existieren sowohl ambulante als auch mobile Formen der Frühförderung, es wird nach kindzentrierten, eher funktionsspezifischen oder interaktionistischen Ansätzen gearbeitet, wobei die theoretische Grundlage der Frühförderung oft mehr von den Grundberufen der Frühförderinnen (Kindergärtnerin, Sonderkindergärtnerin, Interdisziplinäre Frühförderin, Pädagogin, Psychologin, Therapeutin, Sozialarbeiterin, Behindertenfachbetreuerin etc.) abzuhängen scheint als von einem gemeinsamen Ansatz.

Hauptberufliche Frühförderinnen betreuen ca. 10-12 Kinder wöchentlich, nehmen oft weite Fahrstrecken und eine hohe physische wie auch psychische Belastung auf sich und müssen über große Flexibilität verfügen.

"Organisatorisch bedeutet dies, dass FrühförderInnen einmal wöchentlich 90 Minuten Fördereinheiten in den Familien durchführen, und zwar durch

-

theoriegeleitete kindzentrierte Entwicklungsförderung (Angebot von geeignetem Spielmaterial, Förderung der Kommunikationsbereitschaft, stufenweisen Spielaufbau unter Berücksichtigung der kindlichen Denkvorgänge, Motivationen und sozialen Einstellung)

-

Unterstützung der Eltern (Elterngespräche, Information, Begleitung der Eltern im Coping mit der Behinderung, Erziehungsberatung u.a.)

-

Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Informationstreffen und Koordination therapeutischer Interventionen mit anderen Fachleuten).

Die Förderarbeit in der Familie wird durch obligate Vor- und Nachbereitungen und Supervision begleitet" (ebd. S 122).

Frühförderung wird in Tirol vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Sozial- und Behindertenhilfe, auf der Basis vorliegender ärztlicher und entwicklungspsychologischer Gutachten meist für ein Jahr genehmigt und endet mit dem Eintritt des Kindes in einen Integrationskindergarten oder in die Schule.

"Die Arbeit der FrühförderInnen wird im Wohnbereich der Familien geleistet, wobei den ExpertInnen der schützende Rahmen einer Institution fehlt und sie somit einerseits über hohe persönliche und fachliche Ressourcen in den jeweiligen - teils krisenhaften - Situationen verfügen müssen. Durch das Hineingehen in das Familiensystem wird das ganzheitliche Erfassen von Problemsituationen erforderlich. Dieses partnerschaftliche Verständnis der Arbeit erfordert Dialogbereitschaft und die Fähigkeit zur Führung von helfenden Gesprächen, aber auch das Erkennen eigener Grenzen und die Fähigkeit, im interdisziplinären Team (behandelnde Fachärzte, Therapeuten, Psychologen u.a.) Unterstützung zu organisieren.

Gleichzeitig scheinen die FrühförderInnen unterschiedlichen Rollenerwartungen (gute Fee, Retterin, Spieltante, Klagemauer, Eindringling, Therapeutin, Fachfrau) ausgesetzt zu sein, die es in einem permanenten Selbstreflexionsprozess zu thematisieren gilt. Der Umgang mit jungen Säuglingen, mit besonders schweren Behinderungsformen, mit Trauer und Leid, mit Problemfamilien u.a. erfordert eine intensive Vorbereitung und die Kenntnis angemessener Vorgangsweisen" (ebd. S 123).

In allen weiteren Überlegungen zur Familienbegleitung in der Frühförderung beziehe ich mich ausschließlich auf die mobile Frühförderung in Form von Hausbesuchen, da meine eigenen Erfahrungen aus diesem Bereich stammen.

Inhaltsverzeichnis

- 3.1 Vorbemerkungen

- 3.2 ‚Sonderfamilie', ‚Behinderte Familie' oder ‚Gehinderte Familie'? - Zur Situation der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind in der Gesellschaft

- 3.3 Familie in der Krise: Wie die Diagnose Behinderung das Leben einer Familie verändert

- 3.4 Entwicklung unter erschwerten Bedingungen: Das Leben des von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes in seiner Familie

- 3.5 Das Leben mit einem Kind mit Behinderung: Der Prozess der Auseinandersetzung in der Familie

In diesem Kapitel möchte ich mich mit der Situation beschäftigen, in der sich eine Familie befindet, deren Kind sich nicht erwartungsgemäß entwickelt oder bereits die Diagnose einer Entwicklungsauffälligkeit oder Behinderung erhalten hat. Zu diesem Thema existieren zahlreiche Publikationen und es mag so aussehen, als wäre bereits so viel über die Situation der Eltern behinderter Kinder bekannt, dass man diesen Teil der Arbeitsbeziehung zwischen Frühförderin, Kind und Familie getrost vernachlässigen könnte. So behandelt etwa Thurmair dieses Thema in seinem Buch "Praxis der Frühförderung" auf lediglich drei Seiten, während es in anderen Praxisbüchern zur Frühförderung als eigenständiges Thema gänzlich fehlt. (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S 112-114; Leyendecker/Horstmann 2002)

Ich persönlich bin der Auffassung, dass sich Spannungsfelder in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Frühförderin nur dann wirklich verstehen lassen, wenn man sich die Situation, in der Eltern beim Eintritt in den Prozess der Frühförderung stehen, ganz deutlich vor Augen führt und sie nicht nur betrachtet, sondern sich auch in sie hineinzufühlen versucht. Es geht mir um die Wahrnehmung der Lebenswelt der Eltern und der Kinder als Partner der Frühförderin in ihrem Arbeitsprozess und um die daraus resultierenden Folgerungen für die Gestaltung einer familienbegleitenden Frühförderung. "Das Verstehen der Eltern, der Kinder und deren Kompetenzen sind die Grundlage für eine Frühförderarbeit, die alle beteiligten Menschen einbezieht. Dabei kommt der Analyse der Lebensgeschichte des Kindes in Verschränkung mit den jeweiligen Bedingungen, unter denen das Kind und die Familie leben, besondere Bedeutung zu" (Ziemen in Theunissen/Plaute 1995, S 87).

"Die richtige Unterstützung der Eltern setzt ein ganzheitliches Verständnis ihrer Situation voraus" (Hinze 1993, S 211).

Ich möchte den Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen persönlicher, sozialer und ökonomischer Art genauer nachgehen, mit denen sich Eltern konfrontiert sehen, wenn ihr Kind von der Diagnose "Behinderung" bedroht oder bereits betroffen ist.

Der Prozess der Auseinandersetzung mit der Behinderung oder Entwicklungsstörung des Kindes begleitet und beeinflusst den Prozess der Frühförderung maßgeblich, so wie umgekehrt auch der Frühförderprozess auf den Verarbeitungsprozess der Eltern einwirken kann. Nur wenn ich als Frühförderin einschätzen kann, wie dieser Prozess der Auseinandersetzung die Eltern beschäftigt, kann ich ihr Verhalten, ihre Anliegen und ihre Äußerungen wirklich verstehen und adäquat darauf eingehen.

In meiner Arbeit möchte ich mich vorwiegend mit den Bedingungen und Voraussetzungen beschäftigen, die auf Seiten der Eltern und auf Seiten der Frühförderin auf die gemeinsame Zusammenarbeit einwirken und sie mitbestimmen können.

Auf der Seite der Eltern sehe ich Bedingungen und Voraussetzungen vor allem in ihrer krisenhaften Situation und der damit verbundenen Aufgabe, mit der Behinderung ihres Kindes umgehen zu lernen, die Behinderung in das Leben und Wertesystem der Familie zu integrieren und damit auch dem Kind Raum für seine Entwicklung zu geben.

Die Art des Umgangs mit der Behinderung des Kindes in der Familie bestimmt wesentlich die Vorstellungen der Eltern von den Möglichkeiten der Frühförderung, ihre Anforderungen und Erwartungen an die Förderung des Kindes, ihre Teilnahme am Förderprozess und die Art der Interaktion mit der Frühförderin. Je nachdem, welche Rolle die Behinderung des Kindes in der Familie spielt, erhält auch die Frühförderin eine bestimmte Rolle, Aufgabe oder Funktion von der Familie zugewiesen - und es ist für die Frühförderin wichtig, diese zu erkennen und darüber zu reflektieren, um sich schließlich unabhängig davon positionieren zu können.

Neben der Art und Weise, wie sich die Eltern mit der Behinderung des Kindes auseinandersetzen, spielt es für den Frühförderprozess eine gleichermaßen wichtige Rolle, wie es der Frühförderin gelingt, sich dem Thema der Behinderung zu nähern. Der damit verbundene notwendige Trauerprozess auch auf der Seite der Frühförderin stellt eine wichtige Voraussetzung für die Auflösung ihrer eigenen Angst-Abwehrtendenzen und in der Folge für ihre pädagogische Handlungsfähigkeit dar. (vgl. Schönwiese 1994, S 6)

Um die oft prekäre Situation der Eltern behinderter Kinder und die daraus resultierenden Aufgaben einer Familienbegleitung in der Frühförderung verstehen zu können, werde ich mich in diesem Teil meiner Ausführungen auch bemühen, die Interaktion zwischen Eltern und Kind in ihrem frühen Stadium aus psychoanalytischer Sicht darzustellen. Gerade neuere psychoanalytische Theorien erscheinen mir hier besonders geeignet, um die schwierigen Ausgangsbedingungen für eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion im Falle einer Behinderung des Kindes aufzuzeigen. Ich werde auch die Wechselbeziehung zwischen elterlichen Erwartungen an das Kind und tatsächlicher kindlicher Entwicklung und in der Folge die Formation der Behinderung in einem soziokulturellen Kontext in die Überlegungen miteinzubeziehen. Die genauere Beleuchtung der frühen Eltern-Kind-Interaktion erscheint mir in diesem Zusammenhang wichtig, da die Frühförderin eine bestimmte, oft bereits verfestigte Form der Interaktion zwischen Eltern und behindertem Kind vorfindet und sie durch ihre Arbeit dazu beitragen kann, eine "entgleisende Interaktion" (Niedecken 1998, S 89) wieder in eine für Eltern und Kind befriedigende Bahn zu lenken. Da in den letzten Jahren mit dem zur Förderung des behinderten Kindes hinzugekommenen Schwerpunktes der Familienbegleitung in der Frühförderung sich der Blick der Frühförderinnen immer mehr auch auf die Interaktion zwischen Mutter bzw. Eltern und Kind gerichtet hat, sehe ich es auch als notwendig an, sich als Frühförderin mit den Grundlagen dieser frühen Begegnungen zwischen primären Bezugspersonen und dem Kind auseinanderzusetzen.

Die Frühförderin ist auch jene Person, die neben dem Vater oft schon sehr früh zur Mutter-Kind-Dyade hinzustößt und mit der Art ihrer Angebote und Interventionen darauf Einfluss nehmen kann. Dieses Hinzukommen zur meist noch symbiotischen Beziehung zwischen Mutter und Kind und die Herstellung einer Dreieckskonstellation in der Frühfördereinheit bringt auch die Gefahr von entstehenden Spannungen und Rivalitäten mit sich (vgl. Weiß 1989, S 12).

Solche Entstehungspunkte von Spannungen und Missverständnissen im Förderprozess möchte ich in meiner Arbeit aufdecken und näher beleuchten, weshalb es mir sehr wichtig erscheint, den Weg näher zu beschreiben, der Eltern zur Frühförderung führt und der die Vorgeschichte eines zustande kommenden Arbeitsverhältnisses darstellt.

Dabei möchte ich mich an dem Grundsatz von Fröhlich & Göppel (1992) orientieren, der im Titel ihres Buches sichtbar wird: "Sehen - Einfühlen - Verstehen". Das bedeutet auch, dass es mir vor allem um eine umfassende Darstellung der emotionalen und sozialen Situation geht, in der sich Eltern und Kind im Falle einer Entwicklungsstörung oder Behinderung befinden.

Die Frage lautet demnach: Wer sind sie, die Eltern als Partner der Frühförderin im Förderprozess, welche Ängste und Hoffnungen bestimmen ihr Handeln und Denken, welche Erwartungen tragen sie an die Frühförderin heran, welche Erfahrungen mit Fachleuten und verschiedenen Formen der Hilfe haben sie bereits gemacht, was haben sie alles erduldet und ausgestanden bzw. welche Auseinandersetzungsprozesse der Eltern begleiten die Arbeit in der Frühförderung?

Wenn Eltern als Partner in der Frühförderung angesehen werden, bedeutet das für mich auch, sie in ihrer spezifischen Situation anzuerkennen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu kennen und miteinzubeziehen, ihnen echtes Verständnis und Mitgefühl entgegenzubringen.

Den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern, die sich aus ihrer Position und Situation ergeben, möchte ich im Folgenden ebenso nachgehen wie ersten Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen einer Familienbegleitung in der Frühförderung.

Und ich hoffe, dass ich damit dem Wunsch näher komme, den eine Arbeitsgruppe von betroffenen Eltern für das Symposium "Familienorientierte Frühförderung" 1991 in Tübingen formulierte: dass es "gelingen möge, in der Zusammenarbeit miteinander und in der Planung dafür ein Stück weit ‚vom Anderen her zu denken'" (Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 62).

Die Familie ist der Ort, an dem ein Kind erste und grundlegende Erfahrungen mit seiner räumlichen und personalen Umwelt sammelt, wodurch seine Persönlichkeit tiefgreifend geformt und geprägt wird. Die Art der Einbindung des Kindes in seine Familie und der Rahmen, den die Familie für die Handlungen des Kindes absteckt, sind entscheidend für die Möglichkeiten seiner Persönlichkeitsentfaltung und seiner Mitgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Familie. Die Familie als Lebenswelt des Kindes hat demnach eine entscheidende Bedeutung für seine Entwicklung.

Aus soziologischer Sicht ist die Familie "ein Verband von Individuen, der durch Zusammenleben charakterisiert ist ebenso wie durch die Übernahme von Reproduktions- und Sozialisationsfunktionen und durch ein Kooperations- und Solidaritätsverhältnis, das die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander ausdrückt" (Bourdieu 1998, zitiert in Ziemen 2002, S 149). Ziemen nimmt weiteren Bezug darauf und betrachtet die innere Zusammensetzung der Familie näher: "Die Familie ist durch die Persönlichkeit der Eltern, die Beziehung zwischen Eltern - Kind bzw. Kind - Kind geprägt und gekennzeichnet. Jede ‚Familie' wird zum einen bestimmt durch ihre innere Struktur, wie die Anzahl der Mitglieder, die Zusammensetzung, die Persönlichkeit der Mitglieder, deren Beziehungen und Interaktionen untereinander und zum anderen durch die spezifische Art und Weise, auf die Anforderungen, die gesellschaftlichen Normen, Werte, Regeln zu ‚antworten'" (Ziemen 2002, S 150).

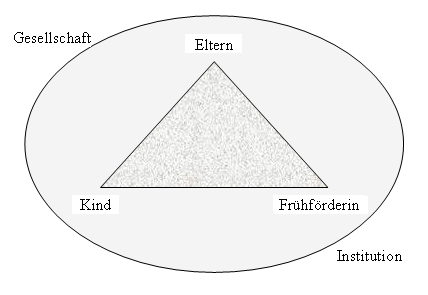

Hier klingt bereits das gesellschaftliche Verhältnis an, in dem jede Familie steht. Aus systemischer Sicht handelt es sich bei der Familie demnach um ein System, das in Wechselbeziehung steht zu dem größeren System der Gesellschaft, in die es eingebettet ist. Andererseits stellt jedes Familienmitglied für sich wiederum ein eigenständiges System dar, das in Entwicklung begriffen ist und in wechselseitiger Abhängigkeit von seiner physischen und sozialen Umwelt steht. Alles, was für die Familie Bedeutung hat, hat auch Bedeutung für das einzelne Mitglied; was das einzelne Familienmitglied betrifft, kann für die ganze Familie Bedeutung erlangen und sie beeinflussen - wie etwa auch die Behinderung eines Familienmitgliedes. (vgl. Kriegl 1993, S 10f)

Jetter bezeichnet die Familie als Schnittstelle zwischen der Sicht der "Ganzheitlichkeit des Individuums" und dem "Sozialen Ganzen" von Gemeinde, Staat, Gesellschaftsform und Weltgemeinschaft (Jetter in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 7), sieht sie als Produzenten und Lieferanten von dem Staate zugute kommenden eigenverantwortlichen Bürgern an und stellt fest, dass die Familie im Laufe der Zeit immer mehr staatliche Funktionen übernommen hat.

Die Erwartungen von staatlicher Seite an die Erziehung und Sozialisation der Kinder innerhalb der Familie sind sehr hoch - vor allem, nachdem diese Aufgaben nicht mehr von einer Großfamilie, sondern von der heute gängigen Form der sogenannten Kleinfamilie geleistet werden müssen, und das in einer Zeit der schwindenden Traditionen, pluralistischen Wertesysteme, zunehmenden Flexibilisierung, Individualisierung und der steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Individuen.

Speck (2001) stellt fest, dass sich die Lebenswelt für Kinder und Eltern im letzten Jahrhundert grundlegend geändert hat, wobei diese Veränderungen hauptsächlich die Werte-Orientierungen, die familiären Strukturen und die Erziehung betreffen. Er ortet eine generelle Abnahme der Quantität und Qualität der Kontakte zwischen Eltern und Kindern, eine Zunahme von alleinerziehenden Elternteilen und von neu zusammengesetzten Familienformen, die man mit dem Begriff "Patchworkfamilie" umschreiben kann. Daneben beobachtet er ein "Verschwinden der Väter", das er gerade für Familien mit behinderten Kindern folgenschwer einschätzt (Speck 2001, S 147). In unserer Gesellschaft hochstehende Werte wie Individualismus und Selbstverwirklichung haben nach Speck zur Folge, dass sich die Bedeutung der Kinder für die Eltern maßgeblich verändert hat. Es zeige sich ein weniger familienorientierter Elterntyp, der für seine Kinder nicht auf eine bestimmte Lebensgestaltung verzichten wolle. Das Streben nach Wohlstand bestimme häufig stark das Handeln der Eltern und nehme ihre Energie so in Anspruch, dass oft nur mehr wenig Zeit für das Kind übrigbleibe. Gleichzeitig sieht Speck ein Ansteigen der Anforderungen an das ideale, perfekte, leistungsfähige Kind und einen damit verbundenen Leistungsdruck, der vor allem leistungsschwache Kinder benachteiligt und ihre Chancen auf eine erfolgreiche Lebensführung gefährdet. Neben einer generellen Unsicherheit der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder stellt Speck vor allem Schwächen der Eltern in der ethischen und moralischen Erziehung fest. "In einer normativ pluralen Umwelt ist eine Werteorientierung erschwert" (ebd. S 149). Auch wenn man Speck vorwerfen kann, dass er in seinen Ausführungen zur Frühförderung mit den Eltern (vgl. Speck 1983) sehr normative Ansichten zu Elternschaft und ihren Aufgaben vertritt, muss ich ihm aus meiner Sicht an dieser Stelle Recht geben. Da es kaum mehr tradierte, vorgegebene Erziehungsformen gibt, muss jedes Elternpaar für sich einen eigenen Weg finden, um die Aufgaben der Familie hinsichtlich der Sozialisation und der Vermittlung von Werten und Normen, von lebenspraktischen Fähigkeiten, von Interaktions- und Kommunikationsformen und Regeln der Gesellschaft erfüllen zu können.

Wenn demnach die Bedingungen für eine dem Kind gerecht werdende und es auf die Ansprüche der heutigen Lebenswelt vorbereitende Erziehung schon für "normale" Familien so schwierig und vielschichtig sind, um wie viel schwieriger gestaltet sich diese Aufgabe dann erst für Eltern eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes?

Ein behindertes Kind zu bekommen ist ein Umstand, den kaum jemand bewusst in seine Lebensplanung mit einbezieht. Ein behindertes Kind zu bekommen, ist anormal, generell unerwünscht und entspricht nicht den Vorstellungen der sozialen Umwelt und der Gesellschaft.

"In unserer Gesellschaft, in der die Mittelschichtfamilie den Leistungsnormen und der horizontalen Mobilität mit der Forderung zur ständigen Anpassung an andere Bedingungen genügen muß, ist sie darauf angewiesen, daß jedes Mitglied leistungsfähig ist. Durch die Behinderung des Kindes wird die Familie in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt" (Horstmann 1990, S 14). Das Kind und damit auch seine Familie entsprechen nicht der Norm, es werden ihnen Vorurteile und negative Einstellungen entgegengebracht und sie laufen Gefahr, zu Außenseitern der Gesellschaft zu werden. Die Sozialbeziehungen leiden, und es fehlen der Familie damit oft die notwendige Unterstützung und das Verständnis der Umwelt, die gerade deswegen so nötig wären, weil die Eltern auf die Erziehung eines Kindes mit Behinderung noch viel weniger vorbereitet sind als Eltern generell. (vgl. Hinze, 1993, S 10 ff)

Kriegl sieht durch die Behinderung des Kindes eine Vielzahl von Problemen und Schwierigkeiten auf eine relativ isolierte Kleinfamilie zukommen: Die einzelnen Familienmitglieder sind aufgrund der fehlenden Ausweichmöglichkeiten hohen Belastungen ausgesetzt, durch die Verinstitutionalisierung von sozialen Hilfen kann die Familie von der öffentlichen Hilfe abhängig werden, es kann zu einer Verstärkung der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau mit vermehrter Bindung der Frau an den innerfamiliären Bereich kommen, die Familie ist weniger flexibel und mobil als von der Gesellschaft erwartet, und die Erreichung heutiger Ziele wie Selbstverwirklichung und Emanzipation muss meist zurückgestellt werden. (vgl. Kriegl 1993, S 12/13)

Behringer sieht in der heutigen Gesellschaft eine Tendenz, jeden einzelnen selber für sein Glück und damit auch für seine Gesundheit verantwortlich zu machen und zitiert in diesem Zusammenhang Kaufmann (1984) mit dem Begriff der "verantworteten Elternschaft" (Behringer 2001, S 160).

Die Verantwortung für eine umfassende Förderung des Kindes und die Bereitstellung von optimalen Entwicklungsbedingungen liegt demnach bei den Eltern, die gerade, wenn es sich bei ihrem Kind um ein Kind mit Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit handelt, in ein Spannungsfeld von großen gesellschaftlichen Erwartungen und spürbarem Leistungsdruck kommen. Dieses Spannungsfeld ist neben Versagensängsten und Schuldgefühlen gegenüber dem Kind und der Gesellschaft auch geprägt von der Hoffnung auf Normalisierung ihres Kindes und ihrer Lebenssituation durch Therapie und Förderung.

Fortschritte der Medizin und Technik und unzählige therapeutische Angebote lassen das Gefühl entstehen, dass Behinderung und Entwicklungsdefizite heilbar sind, wenn man nur genug für eine Besserung unternimmt. Das "Gelingen des Produktes Kind" wird so zur persönlichen Aufgabe der Eltern, die sich über jede Möglichkeit der medizinischen, therapeutischen und institutionalisierten Hilfe genau informieren müssen, um die für das Kind und die Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt passende Entscheidung treffen zu können. (vgl. ebd. S 161)

Diese Aufgabe der Informationssuche beginnt für die Eltern durch die gängige Handhabung der Methoden der Pränataldiagnostik zu einem immer früheren Zeitpunkt. Angesichts des heute üblichen vorgeburtlichen "Screenings" können Eltern in die prekäre Situation kommen, über den Wert oder Unwert des Lebens ihres ungeborenen Kindes entscheiden zu müssen, während von der Gesellschaft her der Auftrag kommt, nur leistungsfähige, für die Gesellschaft auch produktive Kinder zur Welt zu bringen. Behringer zitiert an dieser Stelle den Philosophen Martin Sass, der risikoreiche Fortpflanzungsentscheidungen als "unverantwortlich der Gesellschaft gegenüber [bezeichnet, C. K.-S.], die einen so schwer Benachteiligten in die Solidargemeinschaft aufnimmt" ( Sass in Behringer 2001, S 161).

Durch die Pränataldiagnostik ist man scheinbar dem Schicksal nicht mehr ausgeliefert - man muss es nicht mehr annehmen, man kann sich auch verweigern. Angesichts des großen Unsicherheitsfaktors pränataldiagnostischer Maßnahmen möchte ich diese Annahme an dieser Stelle aber sehr in Frage stellen. Für Danielowski (in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 24-38) kann das Ergebnis vorgeburtlicher Untersuchung Eltern in unlösbare Konflikte stürzen. Es wird eine gesellschaftliche Entscheidung - nämlich die, behindertes Leben als unwert anzusehen und zu eliminieren - auf die Eltern und die Mutter im Besonderen abgeschoben. Welch große Schuld dabei mittransportiert wird, ist kaum vorstellbar. In einem von Eltern behinderter Kinder für ein Frühfördersymposium formulierten Thesenpapier kommt diese bitter empfundene Schuldzuweisung in einem sarkastischen Statement zum Ausdruck: "Kinder sind heute ein Luxusartikel und ein individuelles Risiko, für das jeder selbst verantwortlich ist. Eltern behinderter Kinder haben diese Situation mutwillig herbeigeführt und müssen die Konsequenzen daraus auch alleine bewältigen" (Behringer 2001, S 162).

Danielowski sieht in der Pränataldiagnostik eine Verstärkung der phobischen Angst vor der Behinderung in der Gesellschaft. Behinderung wird zur Bedrohung, die Schwangerschaft an sich gerät vom "Guter-Hoffnung-Sein" zum Gesundheitsrisiko.

"Sie [die Behinderung, C.K.-S.] durchkreuzt die eigenen Pläne - und zwar deswegen, weil alle unsere Pläne ausnahmslos auf Gesundheit und Unversehrtheit aufbauen; diese Lebensqualität ist bedroht" (Danielowski in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 30). Behinderung wird so zum rein biologischen Phänomen, die soziale Dimension der Formation von Behinderung wird ausgeklammert. Der Defekt bestimmt die Sicht von Behinderung als mit allen Mitteln zu vermeidende Katastrophe - im Gegensatz zu einer Sicht von Behinderung als mögliche Variante genetischer Vielfalt.

"Die angstbesetzte Fixierung auf Gesundheit und Unversehrtheit erschwert Menschen mit Behinderung die Selbstakzeptanz; sie verursacht Risse in der persönlichen Identität; und sie erschwert Eltern den sowieso schmerzlichen Prozess der Annahme ihres behinderten Kindes. Die Stigmatisierung hindert uns alle daran, den positiven Sinn, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Würde eines Lebens mit Behinderung zu erschließen" (ebd. S 31). Danielowski spricht sich gegen eine Infragestellung des Lebensrechtes behinderter Menschen aus und fordert eine Stärkung der vorhandenen sozialen Netze und der praktischen Solidarität. Er sieht in der Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung eine große Chance, gegenseitige Grenzen, Stärken und die Würde des jeweils anderen wahrzunehmen. Die Akzeptanz der natürlichen Grenzen des Lebens hält er für unersetzbar, und er sieht in der Auseinandersetzung mit dem, was uns Angst macht (Behinderung, Tod, Krankheit, Alter) einen Weg zur Neuordnung unserer Grundwerte.

Eine ähnliche Meinung vertritt Jonas, wenn sie von der Notwendigkeit der sozialen Trauer spricht, die zur Folge habe, "Menschen mit Behinderung real wahrzunehmen und ihre Unterschiedlichkeit anzuerkennen und dies ins gesellschaftliche Bewußtsein zu integrieren" (Jonas 1992, S 104).

Zu den oben erwähnten Begriffen der Unversehrtheit und Gesundheit möchte ich gerne noch festhalten, dass wir uns als Menschen zwar auf sie hin orientieren können, sie aber weder planbar noch machbar sind. Das gehört zur Eigenart menschlichen Lebens, dass wir es eben nicht völlig in der Hand haben, dass Ereignisse unvorhergesehener Art immer und jederzeit unser Leben durchkreuzen können, dass das Leben Begrenzungen - Behinderungen im weitesten Sinn - bereithält und wir uns ihnen nicht entziehen können, auch wenn wir das vielleicht gerne glauben möchten.

Liegt gerade darin die große Angst der Menschen vor der offensichtlichen Behinderung eines anderen Menschen? Weil durch sie etwas sichtbar wird, was wir lieber verdrängen möchten? Dieser Frage werde ich nun im Folgenden nachgehen und dabei mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig erscheinende Autoren, darunter vor allem Dietmut Niedecken, miteinbeziehen. Dazu wird es zunächst nötig sein, sich dem Begriff der "Behinderung" aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern.

Eine der bekanntesten Definitionen von Behinderung stellt wohl die Einteilung der WHO in "Impairment" (Schädigung), "Disability" (Behinderung) und "Handicap" (Benachteiligung) dar. Dabei sind mit "Schädigung" die organische, medizinisch feststellbare Abweichung, mit "Behinderung" die Bedeutung dieser Schädigung für den jeweiligen Menschen und mit "Benachteiligung" die sozialen Folgen der Schädigung und Behinderung gemeint (vgl. Cloerkes 1997). Diese Definition impliziert zwar schon die Auffassung, dass eine Behinderung sich erst über ihre soziale Bedeutung formiert, aber die Darstellung vermittelt einen vermeintlich linearen Ablauf dieser Entwicklung. Tatsächlich aber wirkt schon bei der Feststellung einer organischen Schädigung die gesellschaftliche Auffassung von dem, was nicht der Norm entspricht, mit ein. Behinderung hat demnach von Anfang an eine soziale Dimension, die dafür verantwortlich ist, wie sie sich schlussendlich zeigt. Elbert spricht in diesem Zusammenhang von der "Formierung" von Behinderung bzw. von "Formierungsprozessen" (vgl. Elbert 1982).

"Die Konstitution von Behinderung ist nicht durch alltägliche Wahrnehmungen, nicht durch eine medizinische Defektologie erklärbar, sondern kann als Folge von Einigungsprozessen, an denen eine größere Anzahl von Personen und Institutionen aufgrund eines historisch entstandenen Wissens beteiligt sind, verstanden werden. Es ist ein Akt einer Verständigung, was wir unter Behinderung verstehen" (Schönwiese 1995, S 1).

Behinderung wird heute systemisch im weitesten Sinn verstanden, was meint, dass sie sich innerhalb der vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen dem Individuum und seinem engeren und weiteren Kontext, also zwischen dem behinderten Kind und seiner Lebenswelt, erst zu dem entwickelt, als was sie später erscheint. (vgl. ebd. S 5)

"Be-Hinderung ist letztlich nur Ausdruck dessen, was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen und durch vorurteilsbelastete Vorenthaltungen an Inhalten und sozialen Bezügen nicht lernen durfte und Ausdruck unserer Art und Weise, mit ihm umzugehen" (Feuser 1994, S 4).

Behinderung hat immer etwas mit "Behindert-Werden", mit Hinderung und Hindernisssen und damit zu tun, wie wir als Gesellschaft sie bewerten und mit ihr umgehen. Eine Schwäche wird erst dann zur Behinderung, wenn ein Gegenüber sie dem betroffenen Menschen mit seiner Reaktion auf ihn kontinuierlich vermittelt, wenn die Schwäche immer wieder zum Grund für Abwertung und Ablehnung in der sozialen Umwelt wird und der Betroffene keine adäquate Unterstützung erhält, die ihm einerseits Autonomie und Handlungsfähigkeit, andererseits aber auch Selbstachtung und die Integration seiner Schwächen in seine Gesamtpersönlichkeit und nicht zuletzt eine vollwertige Einbindung in die soziale Gemeinschaft ermöglicht.

Wie sich die Formierung einer Behinderung vollziehen kann, möchte ich gerne am Beispiel der geistigen Behinderung genauer verfolgen. Das hat seinen Grund auch darin, dass in der Frühförderung allgemein ein Anstieg der Zahl der zu betreuenden Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten feststellbar ist und ich der Meinung bin, dass es hier Gemeinsamkeiten und Parallelitäten zur Formierung der geistig behinderten Entwicklung gibt.

Nach Johannes Elbert wird die geistige Behinderung wie alle Behinderungen, Störungen, Defekte usw. als ein von der Norm abweichender Zustand diagnostiziert. Was als Norm gilt, wird von verschiedenen Fachdisziplinen und ihren Experten festgelegt, ebenso die Liste der Verhaltensweisen, die demnach als abweichend gelten.

Einerseits nimmt man so als "Normaler" Distanz davon, andererseits werden behinderte Menschen in der Folge von rehabilitierenden Institutionen vereinnahmt mit der Intention, sie dem Normalzustand anzugleichen.