Lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft

Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg: Diakonie-Ver. 2001. ISBN 3-930061-74-0.

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort der Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg

- Vorwort der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. (AGI)

- Vorwort der Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus, Reutlingen

- „Ein ››LOS« alle“ – Einleitung

-

1 Zusammenleben von Frauen und Männern mit und ohne

Assistenzbedarf in der lebensweltorientierten, integrativen

Wohngemeinschaft (LIW)

- 1.1. Praxisverortung der LIW

-

1.2 Zur Forschungskonzeption

- 1.2.1 Gesellschaftliche Ausdifferenzierung, Individualisierung und die Gleichzeitigkeit von Exklusion und Inklusion

- 1.2.2 Das binäre Ordnungssystem: Normalität und Behinderung

- 1.2.3 Positionen und Perspektiven

- 1.2.4 Mit-Leben in der Gemeinschaft und Solidarität

- 1.2.5 Lebensqualität und Selbstbestimmung

- 1.2.6 „Gut und Billig“ - Das wirtschaftliche Qualitätsprofil als Übertragungsphänomen in der Behindertenhilfe

- 1.3 „Lieber lebendig als normal“ Ein-Blick in die „Besonderheiten“ der LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft oder ein gemeinsames Leben in bzw. mit Widersprüchen

- TEIL A: ORT UND RAUM

- 2 Räumliche Bedingungen und assistenzgerechtes bzw. barrierefreies Wohnen

-

3 Standort der Wohngemeinschaft

- 3.1 Lebensweltorientierung - kurze Distanzen zu den bisherigen Bezugssystemen

- 3.2 Infrastruktur

- 3.3 Kulturelle und soziale Ortsidentität

- 3.4 Akzeptanz in der Nachbarschaft

- 3.5 Gemeinwesen

- 3.6 Exkurs: Möglichkeiten und Grenzen der Verantwortungsübernahme

- 3.7 Flexibel im Standort und in der Ausstattung

- TEIL B BEWOHNERINNEN

- 4 Zusammensetzung der WG

- Teil C ORGANISATIONS- UND ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN IN DER LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft

- 5 Organisationsstrukturen in der Wohngemeinschaft

- 6. Professionelle Begleitung/Institutionelle Ressourcen

-

7 Elterngruppe – Elternmitarbeit

- 7.1 Konzeptionelle Basis für Elternmitarbeit

-

7. 2 Elterngruppe

- 7. 2.1 „Förderung“ eines Elternaustauschs innerhalb einer LlW - Möglichkeiten zur Verarbeitung/Bewältigung einer neuen Lebenssituation

- 7. 2. 2 Elternkontakte bzw. Elternselbsthilfe - Entscheidungshilfen Eltern bei der Suche nach Wohnmöglichkeiten der Töchter/Söhne

- 7.2.3 Elternverantwortung und Sicherheitsrisiko

- 7.3 Elternmitarbeit

- 8 Trägerkooperation zwischen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe

- Teil D Assistenz, Teilhabe und Selbstbestimmung

- 9 Assistenz - Bedarf, Zeiten und Ressourcen

- 10 Teilhabe - Beteiligung und Alltagsgestaltung

-

11 Selbstbestimmung

- 11.1 Zwischen Kompetenz und Überforderung

- 11.2 „Normalität“ als Anspruch

- 11.3 Selbstbestimmung der Assistenzwahl

- 11.4 Durchsetzungsvermögen, Bewältigungsstrategien, Aushandiungsprozesse - eigene Perspektiven

- 11.5 Uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht

- 11.6 Selbständigkeit im Alltag und Wege zur Selbstbestimmung

- 11.7 Die Macht der Gewohnheit

- 11.8 Bedürfnisentdeckung als Grundlage für Selbstbestimmung

- 11.9 Freiheitsmomente im Alltag und strukturelle Grenzen der Selbstbestimmung

- 11.10 Alltagsgestaltung und Förderung im Kontext von Selbstbestimmung im Wohnbereich

- TEIL E „...VOR ALLEM...“ bis „ZUM ÜBRIGEN...“

- 12 Vor dem Einzug in die LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft... Planungsüberlegungen - Entscheidungswege - Finanzierung - Vereinbarungen /Verträge

- 13 „...und im übrigen...“ - Ein Aus-Blick

- Anhang

- Literatur

Abbildungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Gesellschaftliche lndividualisierungsprozesse sind Personen mit Beeinträchtigungen mit erheblichen Risiken verbunden, sie eröffnen aber auch neue Optionen und Gestaltungsmöglichkeiten, wie die „Lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft“ zeigt.

Sie ermöglicht hoffnungsvolle Schritte zur selbstverständlichen Teilhabe am Leben in der Gemeinde und leistet damit einen Beitrag zur „Inklusion“ in aIItägliche(n) Lebenszusammenhängen.

Das neue Paradigma „Community Care“, in dessen Kontext wir auch das Wohnprojekt sehen, zeigt auch hier Perspektiven auf dem Weg zur Inklusion auf. „Community Care bedeutet, daß Menschen mit einer Behinderung in der örtlichen Gesellschaft (= Gemeinde, d. V.) leben, wohnen und arbeiten und sich erholen und dabei auch von der örtlichen Gesellschaft unterstützt werden“[1] Der neue Handlungsansatz geht von der Stärkung der Position der „Betroffenen“ aus und „konzentriert sich auf die kollektive Einwirkung der Nutzer auf ihre Hilfsdienste“ und die Einflußnahme „auf die politischen Rahmenbedingungen Planungen im Gemeinwesen“. Statt zentralisierter Formen institutioneller Unterstützung erfordert Community Care „die Gestaltung der Versorgung mit allen notwendigen Diensten im Gemeinwesen“ und den „Aufbau von lokaler unterstützender bzw. sorgender Gemeinschaft“.[2]

Inklusion und Community Care bündeln zentrale Forderungen der Selbsthilfebewegung und Kategorien der Sozialen Arbeit. In Kooperation mit den Elternorganisationen und (Sonder-) Einrichtungen versucht die Evang. Fachhochschule Reutlingen- Ludwigsburg seit Jahren, in einer Reihe von Projekten diesen Anspruch vor allem im Bereich beruflicher Integration von Frauen und Männern mit einer sog. geistigen Behinderung umzusetzen.

Ausgangspunkt war in den 90er Jahren das als Beschäftigungsinitiative konzipierte „Modellprojekt Berufsbegleitender Dienst Frauen und Männer mit schweren Beeinträchtigungen[3] mit einer Reihe von Nachfolgeprojekten zur Qualifizierung und beruflichen Bildung[4].

In dieser Kontinuität steht auch das Wohnprojekt, das von der Arbeitsgemeinschaft Integration und der Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus Reutlingen getragen wird.

Wie der Bericht zeigt, werden in diesem Projekt die von den Hamburger Kolleginnen unter Community Care definierten Ansätze im Rahmen des möglichen konsequent umgesetzt. Selbstbestimmung wird nicht nur postuliert, sondern es wird versucht, sie im Alltag zu leben. Mitbewohnerlnnen übernehmen Verantwortung im Zusammenleben im Sinne einer „lokal unterstützenden Gemeinschaft“ und erfahren dabei viel Freude und persönliche Befriedigung. (Organisierte) Eltern schaffen, in Kooperation mit einer Großeinrichtung, die bereit ist, sich zu öffnen, eine neue inklusive Facette in der gemeindeorientierten Angebotsstruktur und versuchen damit auch auf die politischen Rahmenbedingungen im Gemeinwesen und auf Landesebene Einfluß zu nehmen.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und reflektiert in Ausschnitten die komplexen Erfahrungen in der lebensweltorientierten integrativen Wohngemeinschaft (LIW) Jurastraße in Reutlingen - Betzingen. Die wissenschaftliche Begleitung hatte den Auftrag, das Projekt zu begleiten und den Stand der Erfahrungen nach drei Jahren aus der Sicht der unterschiedlich Beteiligten auszuwerten und auf dieser Basis Rahmenbedingungen weitere Wohnprojekte zu definieren.

Aus der Sicht der Beteiligten werden das Zusammenleben von Frauen und Männern mit und ohne Unterstützungsbedarf, Formen der Assistenz, der Teilhabe und Selbstbestimmung im WG - Alltag und die Organisations- und Entscheidungsstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der Elternbeteiligung beschrieben. insgesamt stellt der Bericht aus unserer Sicht eine Fundgrube von Formen und (mehr oder weniger) gelungenen Möglichkeiten der Alltagsbewältigung dar, die den fast unerschöpflichen Reichtum aber auch die Konfliktkonstellationen des „Lebens in Widersprüchen“ in und um diese Wohnform herum widerspiegeln. Da diese Erfahrungen in unterschiedlichen theoretischen Bezugsrahmen reflektiert werden, lassen sich daraus auch weiterführende fachliche und sozialpolitische Perspektiven ableiten.

Im Vordergrund der theoretischen Bezüge steht die Diskussion um „Normalität und Behinderung“ und der Anspruch auf Inklusion und Selbstbestimmung. Dabei geht Jo Jerg neue Wege, indem er die Konzepte von „Ambivalenz“ (Baumann) und „die positionsbedingte Perspektive“ (Bourdieu) in den fachlich-wissenschaftlichen Diskurs um die Lebenssituation von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihren Assistenzbedarf einführt. Er kommt dabei zu überraschenden Perspektiven, die unser eigenes Verständnis von „Behinderung“ erweitern und neue Dimensionen das Zusammenleben in der WG eröffnen kann.

Insgesamt versucht er durchgängig, praktische Erfahrungen nicht nur solidarisch zu beschreiben und (in lnterviewform) zu dokumentieren, sondern sie in allen Bereichen auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu reflektieren.

Die sehr beschränkten finanziellen Ressourcen machten eine Beschränkung der Fragestellungen und ein möglichst wenig aufwendiges Untersuchungssetting notwendig. die Bestandsaufnahme und die Erarbeitung weiterführender Perspektiven am Ende der Projektphase wurde daher eine „Rekonstruktionsmethode“ gewählt, bei der unterschiedliche Gesprächsgruppen ihre Erfahrungen auswerteten. Dies ermöglichte eine aktive Teilhabe aller Beteiligten am Forschungsprozeß. Der Gesprächsleitfaden ließ genügend Raum, sodaß alle die Möglichkeiten hatten, ihre Erfahrungen und Vorstellungen über das Zusammenleben in einer WG einzubringen. Durch die Sensibilität und den engen Kontakt des Berichterstatters mit den Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen ist es gelungen, in den Gesprächen eine große Offenheit herzustellen, aber dabei auch die Privatsphäre der einzelnen Bewohnerinnen und der Gruppe zu wahren. Auch die Gespräche mit den Trägern zeichneten sich trotz zum Teil unterschiedlicher Positionen durch ein hohes Maß an Zufriedenheit über das gemeinsam Erreichte und ein konstruktives Bemühen aus, die konzeptionellen Positionen zu überprüfen und im Hinblick auf ein neues Projekt weiterzuentwickeln.

Eine offene Frage, mit denen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen in der Wohngruppe in unterschiedlichen Situationen durchgängig konfrontiert waren, war die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit in der Wohngemeinschaft. Eltern und Einrichtung hatten das Interesse, die positiven Erfahrungen publik zu machen. Die Bewohnerinnen, vor allem die ohne Behinderung, bestanden zurecht eher auf ihrer Privatsphäre. lm Alltag ergaben sich dann selbstbestimmte Regelungen, die z.B. die Teilnahme an Diskussionen oder Presseauftritte betrafen. Die Beteiligung erfolgte immer auf strikt freiwilliger Basis. Dies war auch die Begleitforschung oberstes Prinzip.

Die Offenheit kann allerdings auch die Träger Schwierigkeiten bringen, wenn die strukturellen Unzulänglichkeiten des Alltagsbetriebs durch die Berichterstattung nach draußen dringen, z. B. wenn es um die Frage der Betreuung während des Wochenendes geht, Hier gibt es unterschiedliche Positionen, die normalerweise eher unter Ausschluß der Öffentlichkeit ausgehandelt würden. Den Risiken der Veröffentlichung steht allerdings auch das Selbstbewußtsein der Beteiligten und die Erfahrungen von vier Jahren Zusammenarbeit gegenüber, die zeigen, daß die WG - Situation und die Trägerkonstellation immer wieder kreative Konfliktlösungsmöglichkeiten aktiviert.

Vieles aus dem Alltag der Wohngemeinschaft und der Zusammenarbeit auf Trägerebene wurde von Jo Jerg in diesem Bericht sensibel, verantwortungsvoll und kompetent erfaßt und facettenreich dokumentiert. Vieles bliebe zu berichten, von überraschenden Entwicklungen Einzelner und in der Gruppe, auch über die ersten Erfahrungen in der neuen WG (s. Vorwort AGl), die wieder ganz anders und doch in der Struktur sehr ähnlich sind. in beiden WGs sind aber vor allem die Bewohnerinnen die Protagonistlnnen des Alltags. Wir freuen uns, daß dies auch im vorliegenden Bericht zum Ausdruck kommt.

Wir bedanken uns auch im Namen des Rektors der Evang. Fachhochschule Reutlingen~Ludwigsburg bei allen Beteiligten, besonders

-

bei den Hauptpersonen der WG Jurastraße, den Bewohnerinnen und Rainer Prause, dem hauptamtlichen Mitarbeiter,

-

bei den Müttern der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz,

-

bei der Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus Reutlingen (GWS) die Bereitschaft, neue Wege zu gehen,

-

bei dem Leiter des Wohngruppenverbunds der GWS, Herrn Helmut Sikeler,

-

bei der Stiftung Bildung und Behíndertenförderung GmbH, Stuttgart,

-

bei der Südwest - AG evangelischer Fachhochschulen und der Gustav-Werneiß Stiftung die finanzielle Unterstützung des Projekts,

-

bei Jo Jerg sein Engagement und die kollegiale Form der Zusammenarbeit in und außerhalb der Fachhochschule.

Juli 2001

Prof. Dr. Werner Schumann

Prof. Dr. Peter Seiberth

[1] Esther Bollag, Community Care, in Orientierung 1/ 2000

[2] Vgl, Michael Tüllmann, Community Care - ein neues Paradigma der Behindertenhilfe in Hamburg? in www.rauheshaus.de

[3] vgl. Gertrud Meuth, Beratungskonzept zur beruflichen Integration, Reutlingen 1996

[4] 4 vgl. Susanne v. Daniels u.a., Wo's lang geht!, Reutlingen 2000

Inhaltsverzeichnis

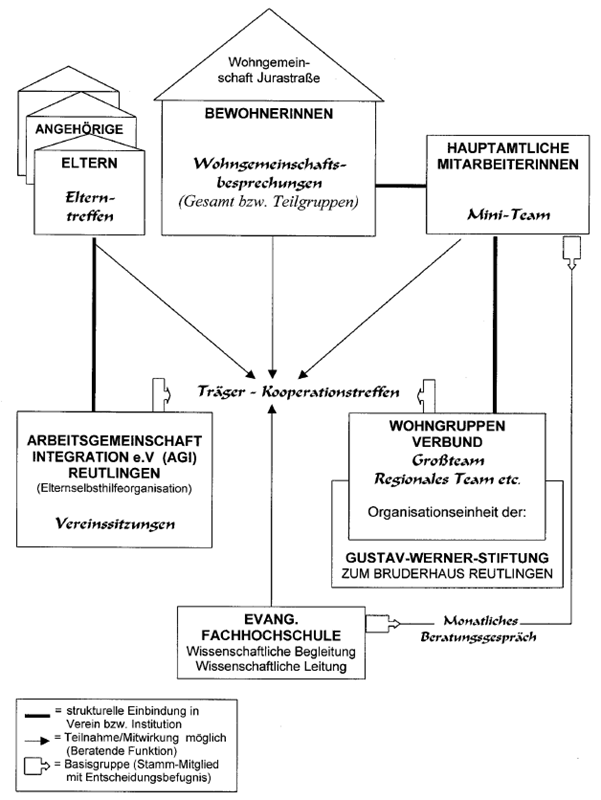

Die Konzeption der Wohngemeinschaft wurde von der Arbeitsgemeinschaft Integration in einem langen Diskussionsprozeß mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen im Stadtgebiet entwickelt. Die Umsetzung erfolgte dann in der gemeinsamen Trägerschaft mit der Gustav-Werner-Stiftung, einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Die Stiftung verfügt im Wohngruppenverbund über langjährige Erfahrungen im Bereich gemeindeorientierten Wohnens und plant, den Community Care Ansatz in den nächsten Jahren konsequent umzusetzen.

In den intensiven Kooperationsprozeß brachten die Eltern ihre Vorstellungen von Integration / Inklusion und einem partnerschaftlichen Zusammenleben ein. Die Vertreter des Wohngruppenverbundes stellten ihr fachliches know how zur Verfügung und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zur Strukturierung des Alltags und der Assistenzleistungen. Der Bericht dokumentiert, daß dieser Prozeß auch mit all seinen Schwierigkeiten, die sich aus unterschiedlichen inhaltlichen Positionen und Erfahrungshintergründen ergaben, alle sehr fruchtbar war. Bemerkenswert, wie es auch in problematischen Situationen immer wieder gelang, konstruktive und wegweisende Problemlösungen zu finden.

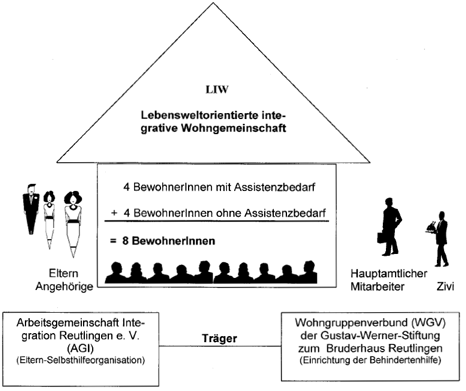

In der WG Jurastraße leben inzwischen seit mehr als vier Jahren 8 Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf zusammen, die von einem hauptamtlichen Mitarbeiter und zusätzlichen Kräften begleitet werden. Diese sind beim Wohngruppenverbund beschäftigt, der auch die Dienst- und Fachaufsicht übernimmt und die (finanziellen) Rahmenbedingungen verantwortlich zeichnet.

Das Ziel der AGI, in der Folge weitere Wohngemeinschaften zu etablieren, wurde im Mai 2001 realisiert: Eine weitere LIW konnte im Reutlinger Stadtteil Sondelfingen eröffnet werden.

die Eltern, die sich seit 2 Jahrzehnten in der AGI zusammen mit engagierten Fachleuten die Inklusion ihrer Kinder in allen Lebensbereichen eingesetzt haben, ist die Eröffnung dieser zwei Wohngemeinschaften ein mehr als bemerkenswertes Ergebnis: Zum ersten Mal in der Biographie ihrer Kinder ist es gelungen, sich den Vorstellungen von Lebensqualität in hohem Maße anzunähern.

In der Vergangenheit hat die AGI versucht, alle gesellschaftlichen und politischen Spielräume zu nutzen, um in verschiedenen Projekten (im Kindergarten, im Freizeitbereich usw.) integrative Strukturen zu schaffen. Mit den LlW's ist ein hoher Grad an Selbstbestimmung und Autonomie gewährleistet. Wie wir bisher beobachten, machen die Menschen mit Assistenzbedarf (erwartet schnell) eine sehr positive persönliche Entwicklung.

lm Umsetzungsprozeß einer neuen Wohnform bleiben Konflikte nicht aus; auch tauchen immer wieder neue Fragen auf, die in ihrer Beantwortung Konsens voraussetzen. Bisher konnte in der gemeinsamen Trägerschaft in sehr konstruktiver Weise von allen Beteiligten damit umgegangen werden.

mich als Mutter einer jungen Frau „mit“ ist ganz pragmatisch das Allerwichtigste es geht uns allen gut in und mit den WGs! Auch wenn wir uns noch nicht entspannt zurücklehnen können, so erleben wirr die LlWs doch als großen Erfolg und als ganz wichtigen Schritt in Richtung Inklusion und Community Care.

Da möchte ich im Namen der Eltern allen danken, die sich unsere Kinder mit langem Atem, persönlichem Mut und in einem Jahre dauernden Prozeß der kritischen Reflexion engagiert haben:

-

den Mitstreiterlnnen aus der AGI - den Mitarbeitern der Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg

-

der Gustav-Werner-Stiftung

-

den Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen der LlWs

-

und ganz besonders unseren Töchtern und Söhnen, die uns auf dem mühevollen Weg von der Segregation zur Inklusion die Richtung gewiesen und die Kraft zum Durchhalten gegeben haben.

lm Juli 2001

Helga Platen (Vorstandsmitglied der AGI)

Wir freuen uns sehr, daß der Forschungsbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum gemeinsamen Wohnprojekt der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. und der Gustav Werner Stiftung vorliegt. Die lebensweltorientierte, integrative Wohngemeinschaft (LIW) bringt, das ist den differenziert erhobenen Äußerungen und Stellungnahmen der Frauen und Männer, die hier zusammen wohnen und ihren All- tag gemeinsam gestalten, ein hohes Maß an Lebensqualität. Diese Lebensform trägt ganz wesentlich dazu bei, daß sich die Lebensbedingungen Personen mit Assistenzbedarf und ihre Angehörigen verbessert haben. Was unter mehr Lebensqualität von den Frauen und Männer der Wohngemeinschaft erlebt wird, läßt sich erahnen, wenn man nur ein paar Überschriften des Kapitels "Lieber lebendig als normal" dieses Berichts überfliegt:

-

Ein eigenes Zimmer als Rückzugsort und Sicherheit in Bezug auf lntimität

-

Selbstbestimmung in angenehmer Atmosphäre

-

Assistenz in privater Wohnatmosphäre

-

Vielfalt und Verschiedenheit oder

-

Küche - Arbeitsplatz und Kommunikationsraum

In der gemeinsamen Konzeptionierung und Trägerschaft der lebensweltorientierten, integrativen Wohngemeinschaft haben sich die Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V, und die Gustav Werner Stiftung kennengelernt, verständigt, ergänzt, von einander gelernt und profitiert; sie haben die jeweils eigenen Interessen wahrgenommen und verstehen gelernt und verständlicherweise auch um Positionen gerungen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, die Lebensbedingungen Personen mit Behinderung zu verbessern. Die beiden Kooperationspartner haben diesen neuen Weg gemeinsam betreten, das dazu erforderliche Gepäck gemeinsam geschultert und Unwegbarkeiten geebnet.

Die vielfältigen Erfahrungen in den vergangenen vier Jahren und die jetzt vorliegende systematische Dokumentation und umfassende Evaluation der LIW sind neben dem genannten Punkt, nämlich der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Assistenzbedarf, die Gustav Werner Stiftung von außerordentlich großer Bedeutung. Sie stellen einen Meilenstein im Prozeß ihrer konzeptionellen Umprofilierung u.a. von der institutions- zur Subjektorientierung und von der Zentralisierung zur Dezentralisierung und zur Regionalisierung dar.

Leitbilder, Gesetze und Paradigma der Behindertenhilfe haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verändert. Ein Paradigmenwechsel wäre nicht denk- bar ohne die wertvollen Impulse sozialer Bewegungen wie der Selbsthilfebewegung von Menschen mit und ohne Behinderung, die sich Integration und Selbstbestimmung und community care, im Sinne eines Menschen mit Behinderung sorgenden Gemeinwesens, als Voraussetzung zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, unermüdlich einsetzen.

Die Gustav Werner Stiftung gestaltet den Wechsel im Selbstverständnis der Hilfen und Angebote Menschen mit Behinderung aktiv mit. Auf dem Weg zu einem sozialraumbezogenen Dienstleister, der im Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern dieser Dienste steht, haben die exemplarischen Erfahrungen mit der LlW eine heraus ragende und wegweisende Rolle. Wir sind im Veränderungs- und Durchsetzungsprozeß neuer Wohnangebote nicht nur auf alle beteiligten engagierten und risikofreudigen Pioniere und Pionierinnen angewiesen, sondern auch an der hier veröffentlichten Evaluation, weil wir der Meinung sind, daß Interessierte von unseren Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren können sollen, weil wir uns mit diesem innovativen Ansatz im Fachdiskurs plazieren wollen und weil wir auf der Basis der hier systematisch reflektierten Modellerfahrungen Angebote und Hilfen zur Alltagsbewältigung weiterentwickeln wollen.

Die Gustav Werner Stiftung betrachtet die Einschätzungen und Erfahrungen der beteiligten Personen zu LIW und diesen Forschungsbericht auch ganz besonders unter sozialpolitischen Gesichtspunkten hier in der Behindertenhilfepolitík in Baden- Württemberg, die de facto noch stark von institutionellen Ansätzen der Sozialplanung und Förderpolitik geprägt ist.

Das gemeinsame Wohnprojekt LIW ist die Gustav Werner Stiftung eine Herausforderung, die sie gerne angenommen hat, in einer Phase der baden-württembergischen Behindertenpolitik, die von Widersprüchlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung geprägt ist - so konstatiert der überörtliche Kostenträger neben der erwähnten lnstitutionsorientierung ein Überangebot an stationären Plätzen und verweist auf Regionalbedarfe und -versorgung, ohne daß es tatsächlich in allen Landkreisen eine regionale Sozialplanung in der Behindertenhilfe gibt. Als Folge fordert der überörtliche Kostenträger den Ausbau und Umbau in ambulante und offene Angebote, finanziert diese Bereiche jedoch nicht ausreichend und sichert sie nicht durch Rahmenverträge ab. Auch in den Umbau der Angebote muss von der Sozialpolitik investiert werden, um längerfristig wirkende Veränderungen tätigen zu können. Es braucht gerade auch in einer Umbauphase alle Beteiligten - potentielle Nutzer und Nutzerinnen, Kostenträger, Anbieter und das Gemeinwesen - Verläßlichkeit und Planungssicherheit. Die Gustav Werner Stiftung ist deshalb - wie andere Träger im übrigen auch - schon seit Jahren gefordert, die Brücken und Wege in diesen Doppelbotschaften selbst zu definieren, zu erproben und zu reflektieren und dies, bildlich gesprochen, in einer "Sandwichrolle", eingeklemmt zwischen Selbsthilfebewegung und Sozialpolitik bzw. Kostenträger.

Wir wünschen uns, daß dieser Forschungsbericht mit seinen vielfältigen Perspektiven, mit Neugier und Interesse gelesen wird, daß er Lust macht auf Nachahmung und daß er dazu beiträgt, verläßliche Wohnmöglichkeiten als Alternative zu bestehenden Angeboten zu etablieren, damit Wahlmöglichkeiten Frauen und Männer mit Assistenzbedarf eröffnet werden können.

Reutlingen, im Juli 2001

Gisela Marina Netzeband

Vorstand Jugend- und Behindertenhilfe Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus

Die Losung „Ein ››LOS« alle”[5] symbolisiert in Form eines kurzen Slogans in treffender Weise und in einer offenen Deutung die Situation einer „Lebensweltorientierten integrativen Wohngemeinschaft“ Menschen mit und ohne Assistenz- bedarf (im folgenden kurz LIW): Erstens: Alle Beteiligten ziehen ein Los, d.h. jede Person - ob als Bewohnerin mit oder ohne Assistenzbedarf oder als Begleitperson oder als Eltern - entsteht eine Chance. Zweitens symbolisiert ein Los immer einen neuen Beginn bzw. Start. Und drittens beinhaltet ein Los ein Wagnis mit offenem Ausgang im Sinne von damit zusammenhängenden Losungen, wie z, B. „Neues Spiel, neues Glück" oder „Wer wagt, gewinnt“. Damit ist auch eine Band- breite angesprochen, die sowohl eine Verbindung zu einem schweren Los mitenthält, als auch ein ganz besonderes Glück, das sich unvorhergesehen einstellen kann. Unabhängig davon ist außerdem in der WG tatsächlich „viel los“ - eben auch in einer mehrfachen Bedeutung. Die „Wohngemeinschaft Jurastraße“[6] war und ist ein Wagnis, ein Versuch mit offenem Ausgang - ein Versuch, der inzwischen vier Jahre gelebt wurde/wird.

In der Regel dienen Titel von Arbeiten dazu, eine Hauptbotschaft oder Erkennungszeichen oder ein Programm zu kennzeichnen. „Leben in Widersprüchen“ kennzeichnet den Alltag der LIW. Dabei werden gesellschaftliche Widersprüche, Widersprüche zwischen Ehrenamt und Professionalität, zwischen privat und öffentlich, zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit usw. sichtbar. Diese Realität der widersprüchlichen Welten wahrzunehmen und sich darin bewegen zu lernen, ohne den Blick nach vorne zu verlieren, ist ein zentraler Anspruch der LIW und der Träger.

In den folgenden Kapiteln werden auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Positionen der Beteiligten ihre Sichtweisen dargestellt und reflektiert - auch mit der Erkenntnis, daß noch viele Entwicklungsprozesse im Wohngemeinschaftsalltag auf den Weg zu bringen sind.

Die zentralen Themen, die den Rahmen, das Gebäude und den Inhalt der LlW charakterisieren, sind nach räumlichen, zusammensetzungsrelevanten, strukturellen, organisatorischen und mitbestimmungsbezogenen Gesichtspunkten in einzelne Kapitel unterteilt worden. Der Blick und Weg richtet sich von den äußeren Gegebenheiten hin zu den inneren Strukturen. Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander in beliebiger Reihenfolge gelesen werden, da sich kein fort- setzend vertiefender Aufbau aus dem Thema zwingend ergibt. Zwar bietet z. B. eine barrierefreie räumliche Ausstattung gute Bedingungen eine selbständige Lebensbewältigung, aber eine gute zwischenmenschliche Atmosphäre ist nicht zwangsläufig an räumliche Voraussetzungen gekoppelt. Zwischen den einzelnen Kapiteln bestehen gegenseitige Bedingungszusammenhänge, aber jedes Kapitel hat eine gleichwertige und eigenständige Stellung.

Auf einige Besonderheiten hinsichtlich der Schreibweise und Abkürzungen möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Auf dem Hintergrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen wurden alle Namen geändert. Textpassagen der lnterviewpartnerlnnen sind nur im Hinblick auf die Lesbarkeit um abgebrochene Teilsätze, die keine inhaltlichen Veränderungen mit sich brachten, gekürzt worden.

In unseren Arbeitszusammenhängen haben wir uns darauf geeinigt, daß wir die Bewohnerinnen mit sogenannten Behinderungen sprachlich unter der Bezeichnung „Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf“ (Kurzausführung: Bewohnerinnen m.A.) erfassen. Sogenannte nichtbehinderte Bewohnerinnen werden als „Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf“ (Kurzausführung: Bewohnerinnen o.A.) bezeichnet. Mit dieser Ordnung, Einteilung bzw. Sprache sind wir nicht ganz glücklich, aber die Orientierung am Assistenzbedarf bezieht sich auf die wertfreie Situationsdefinition, daß eine Assistenz bzw. Unterstützung mehr oder weniger je nach Person gewährleistet werden muß, um ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben in Würde etc. zu führen. Die Unterscheidung zwischen „mit“ und „ohne“ Assistenz- bedarf ist und bleibt unbefriedigend, weil es Menschen ohne Assistenzbedarf nicht gibt. Dieses Paradoxon - ohne die Unterstützung von anderen sind wir nicht und die gleichzeitige Kennzeichnung von Personengruppen mit diesem Etikett hat et- was Spitzfindiges. Deshalb ist diese Unterscheidung „mit“ und „ohne“ Assistenz- bedarf mit einer Portion Ironie gewählt und zu tragen; immer mit dem Wink, die herrschende Ordnungssystematik von Normalität versus Behinderung zu reflektieren und zu hinterfragen, warum wir die Unterscheidung benötigen.

Inhaltsverzeichnis

- 1.1. Praxisverortung der LIW

-

1.2 Zur Forschungskonzeption

- 1.2.1 Gesellschaftliche Ausdifferenzierung, Individualisierung und die Gleichzeitigkeit von Exklusion und Inklusion

- 1.2.2 Das binäre Ordnungssystem: Normalität und Behinderung

- 1.2.3 Positionen und Perspektiven

- 1.2.4 Mit-Leben in der Gemeinschaft und Solidarität

- 1.2.5 Lebensqualität und Selbstbestimmung

- 1.2.6 „Gut und Billig“ - Das wirtschaftliche Qualitätsprofil als Übertragungsphänomen in der Behindertenhilfe

- 1.3 „Lieber lebendig als normal“ Ein-Blick in die „Besonderheiten“ der LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft oder ein gemeinsames Leben in bzw. mit Widersprüchen

In diesem Kapitel werden grundlegende Bezüge der LIW dargestellt und ein erster Einblick in die Bewertung der LIW gegeben. Zunächst werden die Zielsetzung, das Selbstverständnis und die Verortung der LIW kurz erläutert. Anschließend werden auf die relevanten Theorien Bezug genommen. Weitere forschungsrelevante Überlegungen, wie z.B. Methodenauswahl, Durchführung der Untersuchung, sind im Anhang zu finden[7]. Zum Schluß des Kapitels werden Aussagen von Beteiligten vorgestellt, die die Besonderheit und somit den Charakter der LIW nachzeichnen.

„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muß zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ (Wolfgang Goethe)[8]

In unserer Gesellschaft gibt es unterschiedliche Gruppen, die marginalisiert wer- den und keine Anerkennung erfahren. Dieses Zitat von Goethe kann auch zwei- hundert Jahre später ohne Abstriche auf die Situation von Menschen mit Assistenzbedarf übertragen werden. Es drückt in seiner sprachlichen Genauigkeit die Machtverhältnisse aus, die zwischen diesen beiden Begriffen Toleranz und Anerkennung liegen. Tagtäglich bekommen Menschen mit Assistenzbedarf zu spüren, daß sie geduldet werden und den Status minderwertiger Bürgerinnen haben. In bezug auf das Wohnen von Menschen mit Assistenzbedarf sollen hier die Ziele und Grundhaltungen angesprochen werden, die die LIW auf dem Weg zur Anerkennung beitragen kann.

Was heißt wohnen? „Wohnen bedeutet nicht nur Versorgung, Unterkunft und Verpflegung, sondern Geborgenheit und Eigenständigkeit, Privatheit und Gemeinschaft, die Möglichkeit des Rückzugs und Offenheit nach außen." (Kräling 1995 121). Darin eingeschlossen sind auch Möglichkeiten, den eigenen Lebensstil zu pflegen, selbst zu entscheiden, wie ordentlich das eigene Zimmer aufgeräumt ist, an welchen Aktivitäten mann/frau teilnehmen möchte etc. - unabhängig von den notwendigen gemeinsamen Prozessen der Gestaltung des Miteinanderlebens. Ausgangspunkt und Anspruch der Wohngemeinschaft ist deshalb, daß Menschen - unabhängig von ihrem Assistenzbedarf - die Möglichkeit haben, eine eigenständige Lebensführung in „normalen“ Lebensbezügen zu entwickeln. Dazu gehört auch, daß sie in bezug auf das Wohnen, wie alle anderen Menschen, von zu Hause oder aus Institutionen ausziehen können. Die Ablösung von den Eltern ist jedes „Kind“ ein wichtiger Prozeß im biographischen Verlauf und kann in bezug auf die Selbständigkeit und Autonomie einen erheblichen Beitrag leisten.

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Konzept vorgestellt werden, das die bisherigen Angebote der Behindertenhilfe erweitern könnte. Das Konzept versteht sich als eine Ergänzung und Alternative zu stationären bzw. ambulanten Wohnformen. Gleichzeitig bietet es ebenso Menschen ohne Assistenzbedarf eine Alternative zu den gängigen Wohnformen und kann Eltern von Söhnen/Töchtern mit Assistenzbedarf bei der Suche nach normalisierten Wohnformen in ihrer Ablösungs- phase entlasten. Mit anderen Worten: Die strukturelle Einbindung der LIW in die Behindertenhilfe würde Menschen mit Assistenzbedarf eine größere Wahl- und Entscheidungsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus ermöglicht sie die Bildung neuer Rahmenbedingungen Nichtaussonderung bzw. gemeinsame Lebensformen von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf und fördert den Entwicklungsprozeß der Teilhabe.

Auf dem Hintergrund und den Erfahrungen der 40jährigen Arbeit der Integrations- bewegung zur Verwirklichung des Normalisierungsprinzips unter der prägenden Formel „Ein Leben so normal wie möglich“ (Thimm 1994) ist die LIW gebettet. Aus der Perspektive der Alltagsbegleitung und -bewältigung wird versucht, den proklamierten Paradigmawechsel in der Beziehungsgestaltung - „Vom Betreuer zum Begleiter" (vgl. Hähner: 1997) - zu verwirklichen. Eine weitgehend „entpädagogisierte“, partnerschaftliche und lebensweltorientierte Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf soll die gleichberechtigte Teilhabe in der Gemeinschaft und das Recht auf Selbstbestimmung fördern sowie die „Deinstitutionalisierung“ (Jantzen 1999) des Lebens von Menschen mit Assistenzbedarf vorantreiben.

Das Vorhaben, Standards und Rahmenbedingungen einer LIW festzulegen, weckt die Erwartung, klare Aussagen zu den Bedingungen machen zu können. Das all- tägliche Zusammenleben in der LIW ist vielfältig, widersprüchlich und von konkreten Personen abhängig, die dort wohnen oder eine Begleitfunktion übernehmen. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, inwiefern die Standards bzw. Methoden und Verfahren, die sich auf dem Hintergrund der Reutlinger Situation als positiv bewährt haben, auf andere Situationen übertragbar sind. Dies betrifft die sozial-strukturellen Gegebenheiten, die sozialräumlichen Voraussetzungen und die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft, die sehr stark durch die individuellen Persönlichkeiten und die daraus folgende Gruppendynamik geprägt sind. Wie jemand sein Zuhause erlebt, ist auch eine Frage der subjektiven Befindlichkeit (vgl. Keul 1998 :44).

Weiterhin - und das ist ein gewichtiger Aspekt - stellt sich die Frage nach den implizierten Leitideen, die hinter einem Konzept und den Begriffen wie Selbstbestimmung, eigene Lebensführung etc. stehen. Hier kann es in erster Linie nur darum gehen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen Diskurs über Positionen und Perspektiven zulassen. In der Praxis werden diese Leitideen mit dem „Geist“, der in der Wohngemeinschaft weht, greifbar. Konkret sichtbar wird dies am Umgang mit Fragen wie z. B.: Welches Selbstbestimmungsrecht haben Menschen mit Assistenzbedarf in bezug auf Partnerschaft und Sexualität? Welchen Respekt erhält das Wahlrecht bei Assistenzleistungen? Wie werden Forderungen von Menschen mit Assistenzbedarf nach Gleichstellung angenommen?

Zielvorstellungen der einzelnen Bewohnerinnen und Beteiligten (z. B. Eltern) liegen hier zum Teil weit auseinander, und die Frage nach dem Wohlbefinden läßt sich nicht nur auf eine Gruppe beschränken, Wenn z, B. Eltern nicht loslassen können und von ihren „Kindern“ erwarten, daß sie am Wochenende nach Hause kommen, damit sie nicht die ganze Zeit alleine sind, wirkt sich dies auf die Wohngemeinschaft und das Zusammenleben aus. Umgekehrt ist es andere Eltern schwierig, Forderungen nach einer Wochenendassistenz zu steilen, wenn sie sehen, daß die Ressourcen von einzelnen Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf innerhalb der Wohngemeinschaft überschritten werden. Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sind hier noch weit davon entfernt, sich unabhängig von den umgebenden Interessen frei entscheiden zu können.

Qualitätsbeurteilungen sind daher nur verständlich auf dem Hintergrund der Positionen und damit verbundenen Perspektiven der Beteiligten. Trotz all dieser unter- schiedlichen Bedingungszusammenhänge lassen sich aus den Erfahrungen gewisse Fragestellungen, Standardvorgaben etc. ableiten, die weitere Wohngemeinschaften hilfreich sein können.

Qualität zu beschreiben, festzulegen und zu Standards zu erheben, erfordert eine Vorgehensweise, die immer wieder im Blick behält, daß komplexe Zusammen- hänge reduziert und dieser vorläufige Versuch des Erfassens und Verstehens von Zeit zu Zeit kritisch betrachtet werden müssen. Damit der Gefahr einer zu starken Marktorientierung (sprich ökonomische Gesichtspunkte und Kostenmentaiität) begegnet wird, ist es eine Voraussetzung, über grundlegende Zielvorstellungen, was sich die Gesellschaft und somit auch eine Stadt etc. leisten kann, einen Konsens herzustellen, Dabei sind die Bewohnerinnen miteinzubeziehen.

Ein Blick auf die Wohnwelten von Menschen mit Assistenzbedarf verdeutlicht, daß in den letzten Jahren durch neue Wohnformen - ambulantes Wohnen, Einzel- und Paarwohnen u.a. - das Angebot vielfältiger und bunter geworden ist. Je nach Bundesland sind die Angebote unterschiedlich differenziert. Dabei ist es auch kein Geheimnis, daß in Baden-Württemberg die Uhren in bezug auf Integration und Inklusion etwas langsamer laufen, so daß hier noch ein großer Nachholbedarf besteht.

Vor dem Hintergrund der Einschätzung, daß in den bisherigen Einrichtungen der Behindertenhilfe die selbständige Lebensführung „mehr als notwendig beschränkt“ wird (vgl. HäussIer-Scezpan 1998: 148) und deshalb ein Teil der Betroffenen als auch deren Eltern eine andere Lebensperspektive anstreben, bedarf es Lebens- formen, die den Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen entgegenkommen. Dieser Fakt zeigt sich in der Forderung nach vielfältigen Wohnmöglichkeiten Menschen mit Assistenzbedarf, damit deren individuellen Bedürfnisse und Wünsche durch eine adäquate Auswahl und Differenzierung der Wohnangebote gewährleistet sind (vgl. Metzler 1997). Einen anderen Ausdruck dieser prekären Situation spiegelt der Fehlbedarf von ca. 50 000 gemeindeintegrierten Wohnplätzen (Kräling 1995 124) wider. Mit anderen Zahlen: ca. 60% der erwachsenen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wohnen in ihren Herkunftsfamilien (Thimm 1996: 333).

Warum leben Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung mit Eintritt in das Erwachsenenalter bzw. im Erwachsenenstatus überwiegend bei den Eltern? Der Auszug aus der Familie ist oft ein letzter Ausweg und in bezug auf die bisherigen Entscheidungen besonders schwerwiegend, weil die Perspektive Heim mit „bedrohlichen und düsteren Lebensbedingungen“ (Metzler 1997: 452) verbunden wird.

Es ist davon auszugehen, daß der gesellschaftliche Individualisierungsprozeß auch dazu führt, daß heute und in der Zukunft immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf nach Wohnformen suchen, in denen sie ihre Vorstellungen verwirklichen können.

lm folgenden Kapitel wird der Kontext der Forschung in Teilen vorgestellt. Dabei stehen die theoretischen Bezüge als Hintergrund der Untersuchung und Unterbau des Forschungsblicks im Vordergrund.

Die wissenschaftliche Begleitung bestand über den Projektzeltraum (1997 - 2000) aus zwei zentralen Arbeitsfeldern: Auf der einen Seite die wissenschaftlichen Erhebungen, wovon die zweite Phase hier dargestellt und ausgewertet wird; auf der anderen Seite das Beratungsangebot an die Mitarbeiter[9] (regelmäßige monatliche Sitzungen) und die Mitarbeit in dem Koordinationstreffen der Träger, die zu einem wesentlichen Bestandteil der wissenschaftlichen Begleitung wurden. Neben Besuche in der Wohngemeinschaft, die nicht zu Forschungszwecken anberaumt waren, bekam ich durch die jahrelange Praxisbegleitung einen tieferen Einblick in den Alltag der LIW. Diese Erfahrungen werden hier nicht explizit ausgewertet und dar- gestellt, aber fließen doch - an der einen oder anderen Stelle - in Bericht ein.

Der Rahmen der zweiten Erhebung, einschließlich aller Beratungs- und Begleitaufgaben, war auf 300 Arbeitsstunden (Werkvertrag) beschränkt. Der Erhebungszeitraum der Interviews lag zwischen Oktober 1999 und Juni 2000.

Ziel der Untersuchung

Die bisherigen Erfahrungen der Beteiligten[10] wurden nun in einer zweiten Erhebung im Hinblick auf eine Rahmenkonzeption eine integrative, lebensweltorientierte Wohngemeinschaft gebündelt. Dabei ging es:

-

um die Formulierung und Diskussion von Rahmenbedingungen;

-

um die Darstellung von Prozessen bzw. unterschiedlichen Positionen / Perspektiven, die mit der Implementierung verbunden waren;

-

um die Weiterentwicklung von Prozessen innerhalb der WG und Lösungsstrategien konkrete Problemlagen.

Die Untersuchung sollte zur Absicherung des Wohnprojekte beitragen und den Weg vom Projekt zum Regelangebot in der Gemeinde vorantreiben.

Die vorliegende Arbeit ist nicht als ein Konzept zu verstehen, das unmittelbar in die Praxis übertragen werden kann, sondern ist eine Sammlung von Erfahrungen, die in der existierenden Wohngemeinschaft gemacht wurden. Die Auswertung besteht in der Reflexion von fördernden und hemmenden Bedingungen, Faktoren und Strukturen, die weitere Projekte produktiv genutzt werden können.

Die Definition von Rahmenbedingungen, wie z. B. die Garantie eines Einzelzimmers alle Bewohnerinnen, ist dabei unverzichtbar. Ansonsten ist es ein Anliegen, Normierungen, die generell verbindlich sein sollen, zu vermeiden. Es wird hier nicht ein Produkt entwickelt, das an jedem Ort in gleicher Ausführung umgesetzt werden soll. Dies erscheint im wirtschaftlichen Sektor als eine Form der Wiedererkennung und Vertrautheit einen Sinn zu geben (vgl. Supermarktketten, Fastfood-Stuben, Heimwerkermärkte etc., die an allen Orten in-ı gleichen Baustil und derselben inneren Anordnung ausgestattet sind). lm Bereich von integrativen Iebensweltorientíerten Wohngemeinschaften sollten die Gestaltungsmöglichkeiten so groß wie möglich sein, um den individuellen Bedürfnissen und sozialräumlichen Bedingungen gerecht zu werden. Ein Leitgedanke ist, daß sich die Bewohnerinnen in der LIW mit ihren spezifischen Wohn- und Lebensvorstellungen Wiedererkennen.

Fragestellung

Das Interesse der zweiten Erhebungsphase läßt sich mit folgender zentralen Fragestellung formulieren: Welche Standards, Rahmenbedingungen ermöglichen Qualität und sind aus der Erfahrung der Beteiligten des Wohnprojekte „Jurastraße” eine Implementierung als Regelangebot Wohnen der Behindertenhilfe notwendig bzw. wünschenswert?

Theoretische Bezüge

Die theoretischen Überlegungen basieren auf dem Grundgedanken, daß Menschen ohne die Unterstützung anderer nicht (über)leben können. Menschen mit Assistenzbedarf sind Mitmenschen, die bei der Lebensbewältigung in unterschiedlichen Bereichen „mehr“ Assistenz benötigen, Dieses „mehr“ an Unterstützung ist im normalen Alltag von Familien, in Regeleinrichtungen etc. zu gewährleisten. Diese Sicht stützt sich auf das Grundrecht (GG, Artikel 1): „Die Würde des Menschen ist unantastbar", Ein würdevolles Leben ist verbunden mit der Teilhabe an dem gemeinschaftlichen Leben in der Gemeinde. Von dieser Vision einer „inklusiven”[11] Gesellschaft sind wir noch weit entfernt, aber die derzeitigen Diskussionen und praktischen Versuche, die sich unter der Überschrift „community care“ (vgl. Bollaq 2000 u.a.) finden, sind Schritte in Richtung Inklusion. Die LIW versteht sich als ein Segment, das den Weg zu einer teilhabenden Gesellschaft, die Selbstbestimmung und individuelle Freiheiten ermöglicht, mit aufzubauen versucht- immer aber auch mit dem Wissen und Ringen, daß Inklusion ein Prozeß des Auf und Ab und nur in engmaschigen Netzwerken zu entwickeln ist. Bauman schärft diesen Blick, indem er das Soziale bzw. das Zwischen-den-Menschen noch stärker hervorhebt: „Individuelle Freiheit kann nur das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung sein (kann nur kollektiv gesichert und garantiert werden)“ (Bauman 2000 :15). Dieser Begriff der gemeinsamen Anstrengung verdeutlicht, daß es sich hier um einen langwierigen Aushandlungsprozeß handelt, der immer wieder Ausgrenzungen produziert und somit eine widersprüchliche Entwicklung nicht ausschließen kann. Inklusion bedeutet auch, daß jeder Mensch einen Beitrag zur Gemeinschaft liefert, auch wenn er/sie nicht unsere gewohnten Kommunikationsformen beherrscht.

Wo stehen wir heute? Mit den folgenden theoretischen Anknüpfungsflächen sollen die widersprüchlichen Bedingungen aufgezeigt werden, die Inklusion in unseren gegenwärtigen gesellschaftlichen Zusammenhängen kennzeichnend sind. Dabei handelt es sich bei der folgenden Darstellung nicht um ein geschlossenes Theoriesystem, sondern um Theoriebezüge, die dieser Arbeit zugrunde liegen.

In einem rasanten Tempo verändern die gesellschaftlichen Entwicklungen nach- haltig die sozialen Systeme bis hinein in die intimsten Bereiche (vgl. Sennett 1998). Während die funktional differenzierte Gesellschaft immer weiter fortschreitet und die einhergehende Individualisierung Optionen den einzelnen in Aussicht stellt, werden die Chancen vielfältiger, aber ebenso die Unsicherheiten und Risiken den einzelnen größer. Dieser Umbruch kann individuell sehr unter- schiedlich erfahren werden, so daß das Begriffspaar der Modernisierungsgewinner und Modernisierungsverlierer (Kern/Schumann 1985 :320ff) ein passendes Bild der Neuordnungen kennzeichnet, wobei es nicht ohne weiteres zu erkennen ist, wer gewinnt und wer verliert bzw. wer sich morgen auf der einen oder anderen Seite befindet. Menschen mit Assistenzbedarf gehören tendenziell zu der Gruppe der Modernisierungsverlierer, auch wenn - jenseits der gesellschaftlichen Entwicklungen - viele dieser Menschen abseits in Anstalten „lebensversichert“ noch ohne große Veränderungen das „alte“ Leben leben. Sie zählen deshalb zu den Verlierern, weil letztendlich in unserer Welt vor allem die Leistung zählt und sich deshalb z. B. die Teilhabe auf dem 1. Arbeitsmarkt noch schwieriger in der Umsetzung gestaltet. Parallel zu dieser Selektion am Arbeitsmarkt gibt es aber auch eine gegenläufige Entwicklung: Die Bestrebungen, Menschen mit Assistenzbedarf stärker in die alltäglichen Lebensbezüge miteinzubeziehen, wie sie z. B. mit dem Konzept des „community care" vorangetrieben werden, wecken neue Hoffnungen im Hinblick auf Teilhabe und Integration von Menschen mit Assistenzbedarf in den verschiedenen Lebensbereichen.

Während Widersprüche und Ambivalenzen in der Tat zunehmen und die Menschen ihre Entscheidungen immer neu austarieren müssen und dabei häufiger nicht (mehr) wissen, welcher Weg die besten Möglichkeiten eröffnet, bleibt oft verborgen, daß die Unsicherheiten und Ungewißheiten gesellschaftlich produziert werden, aber individuell bzw. privat bewältigt werden müssen (vgl. Bauman 1992: 239). Auch in Bereichen der Inklusion von Menschen mit Assistenzbedarf zeigt sich, daß Widersprüche und Ambivalenzen vermehrt entstehen können. Inklusion in der LIW ist eine schöne und menschliche Welt, wie die Bewohnerinnen in den Gesprächen bezeugen können. Gleichzeitig ist nicht zu verkennen, daß sie immer Grenzen, Entscheidungsdilemmata, etc. aufzeigt und zwar alle Bewohnerinnen. Diesen Widersprüchen und Ambivalenzen nicht zu entfliehen, sondern sie anzunehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ohne sie dabei auflösen zu können und zu wollen, ist eine wesentliche Herausforderung und ein Ziel der Inklusion. In der LlW zu leben, bietet die Chance, sich diesen Widersprüchen zu stellen, setzt aber voraus, daß andere Menschen außerhalb der LlW mitarbeiten, um befriedigende Rahmenbedingungen herstellen zu können. Inklusion klingt einleuchtend, politisch korrekt, moralisch überzeugend, aber nicht leicht kompatibel mit unseren Lebenswelten und den dominanten gesellschaftlichen Strukturen. Was macht Inklusion so schwierig? Zunächst kann ein Blick auf die gesellschaftliche Ordnung der Differenz von „normal“ und „behindert“ einen Hinweis auf Konstruktionselemente von geteilten Welten geben.

Betrachten wir die Lebenswelten von Menschen mit Assistenzbedarf, so kann uns diese Realität - also die Tatsache, wie eine Gesellschaft eine sogenannte Behinderung oder mit anderen Worten ein Anderssein (bzw. das Fremde) konstruiert und in ihre Gemeinschaft einordnet - Aufschluß über zentrale Wesenszüge und Merkmale dieser Gesellschaft geben. Alltäglich wird das Begriffspaar „normal“ und „behindert“ aufs neue bestätigt und hergestellt, so daß uns diese Kultur der konstruierten Gegensätzlichkeit selbstverständlich - als eine natürliche Unterscheidung - erscheint. Jede Sondereinrichtung ist ein Zeichen dieser alltäglichen Konstruktion der Unterscheidung. Jede Person und deren Angehörige, die davon betroffen sind, können bezeugen, wieviel Kraft, Mut und Durchhaltevermögen von nöten ist, um gegen dieses Ordnungssystem von „normal“ oder „behindert“ anzukämpfen (vgl. Saal 1996, Hüwe,... 2000, u.a.). Aus dieser - an strukturellen Gegebenheiten orientierten - Sichtweise ist Behinderung ein von außen aufgedrücktes Etikett. Sie präsentiert sich als eine Ordnungsmacht, die z. B. viele Eltern mit dem Zwang verbunden ist, ihr Kind in Sondereinrichtungen abzugeben.

Gleichzeitig kann aber jeder einzelne Mensch in der täglichen Begegnung und Interaktion mit Menschen mit Assistenzbedarf eine grundlegende Differenz von „normal“ und „behindert“ herstellen oder in ihr den anderen als einen gleichwertigen Mitmenschen anerkennen und somit selbst im beschränkten Rahmen bzw. Raum die Konstruktion von Behinderung vornehmen oder bewußt vermeiden. Ohne Zweifel brauchen Menschen Unterscheidungsmerkmale, um die Welt ordnen zu können. Es fragt sich nur: wo werden sie benötigt? In unserem Zusammenhang stellen sich u.a. folgende Fragen: Warum werden Menschen mit Assistenzbedarf in unserer Gesellschaft in eine besondere Gruppe eingeordnet, und weshalb sind sie besondere Orte vorbehalten?

Der gesellschaftliche und soziale Hintergrund die lnklusion-Exklusion-Opposition kann mit den Konzepten von Ambivalenz (Bauman 1992) und positionsbedingten Perspektiven (Bourdieu 1997) beschrieben werden. Sie dienen als Folie, auf denen die (institutionellen) Konzepte und Rahmenbedingungen einer LIW entwickelt werden können.

Wir gehen davon aus: Wenn wir die Menschen mit Assistenzbedarf in unsere alltäglichen Lebenswelten gleichgestellt miteinbeziehen und dadurch die herrschen- den Ordnungssysteme und die institutionelle Logik durchbrechen, können wir erfahren, daß die konstruierte Differenz zwischen Normalität und Behinderung sehr brüchig wird. Diese Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit herrschender Ordnungsbilder kann mit dem Konzept der Ambivalenz von Zygmunt Bauman erfaßt werden. Baumans Analysen zur Ambivalenz bieten eine Basis die Differenz zwischen Normalität und Behinderung. Normalität enthält die Norm, die das Meßbare, Bestimmbare und Berechenbare verkörpert. Während alles andere, was aus der Norm fällt und nicht in eine Ordnungssystematik einverleibt bzw, eingeteilt werden kann, in der Folge unbestimmbar bleibt. Mit dem Begriff des Fremden versucht Bauman, die Personen zu erfassen, die nicht in die Beziehungsstruktur der Freunde und Feinde, die beide der Bestimmung unterliegen, einzuordnen sind. Der Fremde entzieht sich durch sein Anderssein den Ordnungsvorstellungen. Er ist ein schwieriger Zeitgenosse, der Raum und Zeit in Besitz nimmt, vielleicht immer bleibt und durch sein Anderssein die bisherigen Ordnungen in Frage stellen könnte. Fremde sind auch daran zu erkennen, daß sie in der Öffentlichkeit Gegenstand von Diskussionen über Grenzen von Verantwortung werden. Sie bieten auch immer wieder bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen einen willkommenen Anlaß, gegen die Unübersichtlichkeit und Unbestimmbarkeit - die sie anscheinend mitbringen - zu kämpfen, um eine ordentliche, sichere und überschau- bare Welt zu schaffen (vgl. Bauman 1992 :78ff).

Hierbei sind fundamentale Bewegungen und Denktraditionen aktuell sehr gefragt, weil sie gegen die zunehmende gesellschaftliche Ausdifferenzierung mit ihren lndividualisierungsprozessen eine übersichtliche und widerspruchslose Gesellschaft und Zukunft versprechen. Während sich die bisherigen Strukturen immer mehr auflösen, entsteht im gleichen Zeitraum kein „Ersatz“ von neuen stabilen Strukturen, so daß manche Gesellschaftsgruppen ein Zustand des bodenlosen Schreitens eintritt, der mit dem Wunsch nach klaren Ordnungen einhergeht. Ob- wohl durch die Globalisierung alle Räume erschlossen werden und vieles, was früher als fremd galt, heute räumlich sehr nahe ist, aber uns trotzdem fremd bleibt, nimmt die Ambivalenz und die Nicht-Bestimmbarkeit zu (vgl. Bauman 1992 230). lm Bereich der Lebenswelten von Menschen mit Assistenzbedarf spiegeln sich diese widersprüchlichen und gegenläufigen Tendenzen wider: Neben integrativen Alltagssituationen, die in den letzten Jahrzehnten Möglichkeiten der Teilhabe und der gegenseitigen Anerkennung zeigen, nimmt bei Menschen mit Assistenzbedarf und ihren Angehörigen gleichzeitig die Angst vor Über- griffen zu, Sowohl Einschränkungen und Bedrohung, z. B. durch die Übergriffe der Bio-Ethik-Konvention, als auch konkrete Übergriffe auf der Straße, z. B. von rechtsorientierten Gruppen auf Menschen mit Assistenzbedarf, sind in der historischen Kontinuität einer verachtenden und entwertenden Haltung gegenüber dem Anderssein zu verstehen. Die brutalste Umsetzung in die Praxis erlebten die Menschen im Nationalsozialismus. Die derzeitige neue Qualität der Entwertung von Menschen mit Assistenzbedarf in der Forschung oder auf der Straße stellt die Frage, inwieweit die Politik und das Recht in der Lage sind, dem falsch verstandenen postmodernen Prinzip „alles ist möglich“ Grenzen zu setzen und Verantwortung die einzelnen Bürgerinnen zu übernehmen. Auf der individuellen Ebene erfordert diese Verantwortungsübernahme die viel zitierte Zivilcourage von Bürgerlnnen.

Am Umgang mit Fremden - und Menschen mit Assistenzbedarf werden als solche immer wieder klassifiziert und behandelt - wird deutlich, welche ethischen Prinzipien strukturell und zwischenmenschlich einer Gesellschaft zugrunde liegen. Des- halb sind Vorstellungen darüber, wie Menschen mit Assistenzbedarf leben wollen bzw. leben dürfen, zunächst Fragen, die mit ethischen Haltungen einer Gesellschaft und deren Mitgliedern zusammenhängen, Offen sein die Konfrontation der Lebenswelten von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf enthält die Option, das Fremde vertrauter werden zu lassen.

Was bedeuten die bisherigen Ausführungen für eine LIW? In der LIW wird ein Teil des Fremden mit dem Eigenen konfrontiert. Dieser Prozeß findet in jeder Begegnung statt. lm Unterschied aber zu den tagtäglichen lnteraktionspraktiken wird in der LIW die Trennung zwischen dem Vertrauen und Fremden räumlich bzw. strukturell durchbrochen. Hier entsteht Raum und Zeit neue Begegnungen, die neue Konstruktionen der Unterscheidung zur Verfügung stehen. Ob diese Chancen genutzt werden können, hängt außer von den gesellschaftlich dominanten Konstruktionsbildern von „Normalität und Behinderung“ auch davon ab, weiche individuellen Sichtweisen auf dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen gemacht wurden. im folgenden Abschnitt sollen dazu grundlegende An- nahmen dargelegt werden.

Jeder Mensch entwickelt auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner persönlichen Geschichte in einem konkreten geschichtlichen Zeitraum, an einem oder mehreren konkreten Orten, in einem bestimmten Milieu, je nach Geschlecht etc., seine Lebensvorstellungen und seine Sicht auf die Welt - auch auf die Lebenswelten von Menschen mit Assistenzbedarf. Beziehen wir diese Thematik der vielfältigen Weitsicht auf die LIW, so ist dieser Ort eine Bühne, auf der die einzelnen Personen mit grundlegend verschiedenen bzw. zum Teil ähnlichen Geschichten den Raum betreten, den Raum ordnen und einnehmen und das Mit-, Neben- Übereinander etc. gestalten. Wie z. B. die einzelnen Bewohnerinnen die Wohngemeinschaft erleben, wie sie sich dort einbringen, den Alltag und dessen Probleme bewältigen, ist individuell sehr verschieden. Auch verschieden zwischen den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, deren Handeln und Verhalten auch sehr stark geprägt ist durch den gesellschaftlichen Status und das Milieu, denen die Eltern zugehören. Gleichzeitig haben die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf im Gegensatz zu den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf gemeinsame Erfahrungen, wie z.B. die lebenslangen Marginalisierungs- und Stigmatisierungserfahrungen oder den gemeinsamen WTB-Alltag, die sie von dem Alltag der Mitbewohne- rinnen ohne Assistenzbedarf abheben.

Bourdieu, der diese positionsbedingte Perspektive mit ihren Handlungs- und Bewältigungsstrategien detailliert französische Bürgerinnen beschreibt (Bourdieu 1997 :17ff), zeigt auf, daß wir dieses „Erbe“ unserer tagtäglichen Praxis, das im Laufe der Zeit in unseren Körper und in unser Denken eingeschrieben wird/ist, nicht ohne weiteres ablegen können, auch wenn wir z. B. unsere bisherige gesellschaftliche Gruppe durch Statusaufstieg verlassen. Die Wurzeln und die erlernten Bewältigungsmuster sind trotz vielschichtiger gesellschaftlicher Veränderungen tragende Säulen unseres Handelns und nicht so leicht abzulegen. Deshalb sind Veränderungen an der Oberfläche auf tiefergehende Wandlungsprozesse zu untersuchen. lm Alltag der LIW heißt dies zu fragen, welche Veränderungen ergeben sich aus dem Miteinander-leben, und wo bleiben bisherige Unterscheidungen wirksam?

Dieses Konstrukt von Kontinuität und Veränderung im Kontext von Position und Perspektive läßt sich ebenso auf die institutionellen Prozesse übertragen. Bei der Entstehung von neuen Konzepten spielt Bourdieu die Frage nach der Verschränkung von Kontinuität und Veränderung immer eine evidente Rolle. Mit an- deren Worten: was ändert sich grundlegend bei sichtbaren Veränderungen? Ein Beispiel Veränderung in den letzten zwei Jahrzehnten ist im institutionellen Kontext der Behindertenhilfe die Dezentralisierung von Großinstitutionen. Viele Menschen mit Assistenzbedarf konnten den Wechsel von einer Großeinrichtung auf der grünen Wiese zu einem Wohnen in kleineren Einheiten im Gemeinwesen miterleben. Einerseits eröffneten sich hierdurch Bewohnerinnen neue Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Gleichzeitig blieb grundlegend als determinierende Größe der institutionelle Charakter erhalten und das Leben der Bewohnerinnen durch die institution bestimmt. Mit anderen Worten: das frühere Großformat der Einrichtung kann sich im Kleinformat der Wohngruppe widerspiegeln und infolge- dessen Selbstbestimmungssituationen begrenzen. Jantzen u.a. fordert deshalb in bezug auf Regionalisierung bzw. Dezentralisierung von Einrichtungen konsequenteıweise die De-lnstitutionalisierung der Hilfesysteme (vgl. Jantzen 1999). Der Blick auf die Beziehung zwischen Kontinuität und Veränderung legt Spannungsfelder von Widersprüchen offen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der positionsbezogenen Perspektive liegt in der Erkenntnis, daß jede Position auch ein positionsbedingtes Elend hervorbringt. Lei- den können in jeder gesellschaftlichen Gruppen entstehen, Leiden kann auf verschiedenen Niveaus stattfinden. In Situationen, in denen eine Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Assistenzbedarf entstehen, ist immer wieder zu beobachten, daß Menschen, die einen hohen gesellschaftlichen Status und Wohlstand präsentieren, Menschen mit Assistenzbedarf manchmal um deren direkte und offene Kommunikationsfähigkeiten beneiden. Diese Erfahrung kann dazu führen, daß Menschen ohne Assistenzbedarf ihr falsch verstandenes Mitleid bemerken. Gerade in bezug auf Menschen mit Assistenzbedarf ist das Mitleid („Die Armen“ usw.) - als Form einer Distanz und Unterscheidung zum Gegenüber - groß und steht der Gleichberechtigung und Anerkennung im Wege.

Bourdieus Blick auf die Lebenswelten von Menschen macht unseren Kontext zwei wesentliche Dinge deutlich: zum einen wird die Widersprüchlichkeit von Perspektiven (sowohl in einer Person als auch zwischen Personen) als Realität toleriert, und wir sind aufgefordert, die jeweilige Perspektive mit ihren Widersprüchen im Kontext von gesellschaftlichem Status und Anerkennung der Person verstehen zu lernen, Zum zweiten betont Bourdieu, daß bei der Betrachtung des gesellschaftlichen Wandels wie auch bei individuellen Prozessen zwei grundlegende Dimensionen zu betrachten sind: die Veränderungen und die Kontinuitäten mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Aus diesen beiden Entwicklungslinien können sich auch widersprüchliche Eıwartungshaltungen den einzelnen ergeben, die Raum zur Bearbeitung benötigen.

Betrachten wir diese Prämissen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, so stellt sich die Frage, in welchen Konzepten und Ansätzen sich eine Begegnung, Konfrontation, Annäherung und Anerkennung zwischen Menschen mit und ohne Assistenzbedarf erleben lassen. Normalisierung, De-lnstitutionalisierung, Gemeinwesenorientierung, community care u.a. sind konzeptionelle Dimensionen, die auf die vorherrschenden strukturellen Unterscheidungen hinweisen und die eine teilhabende Position einfordern. Dabei geht es um Fragen, wie wir das Miteinander- leben in den gesellschaftlichen und privaten Räumen gestalten wollen. Betrachtet wird dieses Miteinander auf dem Hintergrund der Vorstellung, daß unser Sein, unser Da-sein - so wie es Levinas formuliert -immer als ein Mitsein zu begreifen ist, bei dem es darauf ankommt, welche Verantwortung der einzelne im Mitsein übernimmt (vgl. Baumann 2000 : 203).

Gehen wir davon aus, daß Menschen mit Assistenzbedarf in unserer Mitte leben sollen, damit die Lebensqualität alle Menschen verbessert und somit das Fremde im Alltag auch als bereichernd erlebt werden kann und auch jede Person mit ihrer Weitsicht eingebunden wird, so können Konzepte hilfreich sein, die eine Lebenswelt- und Gemeinwesenorientierung forcieren bzw. praktizieren. Lebenswelt- und Gemeinwesenorientierung sind Standpunkte von Praxisansätzen, die vermittelnd und verbindend zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft die bisherigen Ressourcen der Betroffenen anerkennen und einbinden wollen.

im Zuge der Globalisierung sind sie auch eine Gegenströmung, die gemeinschaftliche Bezüge, Traditionen und Kontinuitätslinien aufrechterhalten bzw. neu her- stellen. Von daher bieten Ansätze, die heute unter „community care“ in dem Bereich der Behindertenhilfe Einzug halten und Lebenswelt- und Gemeinwesenarbeitsaspekte einschließen, die Chance, neben der Inklusion, auch wichtige Beiträge zu der Suche nach neuen Gemeinschaften zu leisten. Aufgrund der auflösenden Familien- und Nachbarschaftsstrukturen sind Menschen mit Assistenzbedarf und deren Angehörige - wie viele andere Gruppen auch, z. B. Alleinstehende Paare mit Kindern - heutzutage dazu noch viel stärker auf andere angewiesen. Es stellt sich die Frage, inwieweit unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen eine Bereitschaft im Gemeinwesen vorhanden ist, in Nachbarschaft mit Menschen mit Unterstützungsbedarf zu leben. Welche Chancen haben heutzutage lokale Gemeinschaften? Diese Fragen spielen deshalb eine Rolle, weil in der LIW plötzlich die sogenannten „Bürgerinnen“ als Mitbewohnerlnnen möglicherweise als Nachbarlnnen eine größere Bedeutung erreichen.

In der latenten Angst unter den Eltern, Bewohnerinnen und institutionellen Vertreterlnnen, ob sich überhaupt Menschen finden lassen, die bereit sind, sich auf dieses Zusammenleben einzulassen, spiegelt sich die Unsicherheit in einer durch Flexibilisierung, lndividualisierung geprägten und am Dax-Wert orientierten Gesellschaft. Die damit zusammenhängende Frage nach der solidarischen Gemeinschaft ist eine Themenstellung, die auch in bezug auf die Einstellung/Haltung gegenüber Menschen mit Assistenzbedarf relevant wird und die LlW in ihrem Kern trifft. Generell lassen sich zwei gegenläufige Tendenzen beobachten:

Auf der einen Seite stoßen die Bemühungen um Integration von Menschen mit Assistenzbedarf in der Gesellschaft auf größere Toleranz. Klauß belegt dies anhand der Haltung der Bevölkerung gegenüber der Heimverwahrung. Wesentlich mehr Menschen sehen heute das „klassische Heim“ nicht mehr als den wünschenswerten Lebensort Menschen mit Assistenzbedarf (Vgl. Klauß 1996). Ein Indiz die „Suche nach der Gemeinschaft“ spiegelt sich in lokalen Initiativen wie z.B. Zeitbörsen, neuen Nachbarschaftsselbsthilfegruppen, in denen Menschen bereit sind -trotz oder gerade aufgrund der veränderten Lebensbedingungen - neue Lebensinhalte auf lokalen Ebenen zu kämpfen, wider. Sie sind nach Bauman eine Gegenreaktion auf Globalisierungstendenzen. Bauman spricht deshalb von der „Glokalisierung“ (Bauman 1996 :658), um diese gegenläufige Tendenzen zwischen Globalisierung und Lokalisierung einzufangen.

Auf der anderen Seite erleben wir ständig neue Entwicklungen, die die Solidarität der Gemeinschaft und das soziale Netz in Frage stellen. Mit steigender Tendenz werden die Risiken auf den einzelnen übertragen und die bisher gemeinsam getragenen Risikofonds abgebaut (z. B. Rente). Die Beschränkung von Assistenz auf den Bereich der Pflege ist ein Versuch, umfassende Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf zu beschränken.

Inzwischen setzen sich in anderen Bereichen, wie z. B. in der Kfz-Versicherung, Entwicklungen durch, die eine immer stärkere Ausgrenzung von Risikogruppen beinhalten und mit Sorge zu betrachten sind. Während bisher Rabatte nach unfallfreien Jahren gewährt wurden, bieten Versicherungen heute Personen ab 30 Jahren billigere Grundtarife an mit der Vorgabe, daß keine Person unter 30 Jahren mit dem Auto fahren darf. Dieser Vorgang bedeutet, daß sich Bürgerinnen der Risikogruppe der Neuanfänger (lt. Unfallstatistik) entledigen und die Lasten und Risiken auf diese Gruppe (Versicherte unter 30 Jahren) abwälzen, ohne Rücksicht darauf, daß sich auch in dieser Altersgruppe umsichtige Fahrerlnnen befinden. Die Grundhaltung dieser Sichtweise liegt in dem Bestreben, sich die besten Bedingungen auszuhandeln, ohne den Blick darauf zu richten, welche Konsequenzen daraus andere entstehen.

Dieser „Turbo-Kapitalismus“ (Luttwak 1999), der nur auf Profitmaximierung aus- gelegt ist und den Verlust des Sozialen in der Marktwirtschaft in Kauf nimmt, wirft bei eingehender Betrachtung die Frage auf, wie sich diese Handlungsmaximen der Wirtschaft auf die privaten Beziehungs- und Lebensmuster auswirken. Richard Sennett zeigt auf, wie die Flexibilisierung im wirtschaftlichen Sektor doch auf bedenkliche Weise in die privaten Lebenswelten einkehrt. Sennett legt nahe, daß diese neuen flexiblen Strukturen nicht ohne Spuren an den menschlichen Beziehungen vorbeiziehen, sondern den menschlichen Charakter verändern und somit die sozialen (Wechsel)Wirkungen verdeutlichen. Gerade in bezug auf das Thema der sozialen Verantwortung der Elterngeneration fehlt es an alltäglichen Erfahrungen, die die jüngere Generation überzeugend und glaubwürdig erscheinen (vgl. Sennett 1998 :30). Von daher bietet die LlW eine Chance eines Gegenentwurfs zum mainstream unseres Wertesystems. Sie spricht deshalb auch junge Leute an. Gegenentwürfe, die die Profitorientierung ausbremsen, müssen sich aber an Kriterien messen lassen, die den glaubhaften Nachweis einer gerechten Bemühung um ein humanes Leben erbringen und sich in den Arbeitsprozessen widerspiegeln. Zwei Einbindungen und Verschränkungen sind die Frage der Inklusion im weiteren besonders relevant, Einerseits die Einbindung des Individuums in der Einrichtung und andererseits die Verortung der Einrichtung innerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse.

Wenn wir nochmals zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren und davon ausgehen, daß sich eine Gesellschaft, im Sinne von Gegenseitigkeit dadurch auszeichnet, wie sie Marginalisierungsprozesse bearbeitet und welche Teilhabemöglichkeiten sie bereithält, kann mit dem Begriff und Konzept der Lebensqualität die Verschränkung zwischen individuellen Bedürfnissen und sozialen bzw. institutionellen Strukturen hergestellt werden. Lebensqualität ist ein Zustand, den jede Person zunächst sich selbst definiert und der sehr unterschiedlich gefüllt sein kann. Dabei darf nicht übersehen werden, daß Lebensqualität keine individuelle sondern eine soziale Kategorie ist: Denn wir erfahren die Qualitäten des Lebens im Kontext des Sozialen, in der Anerkennung unserer Person, unserer Fähigkeiten und in der Möglichkeit, Leben mitzugestalten etc. (vgl. Beck 1999 :37). Der Begriff der Lebensqualität ist deshalb nicht nur subjektiv zu deuten, sondern kann an der Bedürfnisbefriedigung von Personen, an den persönlichen Hilfen sowie an der Teilhabe im Gemeinwesen u.a. „gemessen“ werden.

Lebensqualität ist sehr eng mit der Frage verbunden: Welchen Einfluß haben Personen auf ihr eigenes Leben? Hierzu kann mit dem Begriff der Selbstbestimmung ein wichtiger Teil von Lebensqualität erfaßt werden: „Selbstbestimmt leben heißt, KONTROLLE ÜBER DAS EIGENE LEBEN zu haben, basierend auf der Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren“ (Frehe zitiert nach Schönwiese 1994 18).

Selbstbestimmt leben - was heißt das konkret im Alltag von Menschen mit Assistenzbedarf? Aus welcher Perspektive wird der Begriff Selbstbestimmung gefüllt? Sind die Bilder in den Köpfen sogenannter Nichtbehinderter überhaupt an den Vorstellungen von Menschen mit Assistenzbedarf orientiert? Die Gefahr, den Menschen mit Assistenzbedarf etwas überzustülpen (vgl. Bäumler 14), ist im Hilfesystem eingeschrieben und bedarf einer ständigen Wachsamkeit, damit in den alltäglichen Bewältigungssituationen, wie z. B. Zimmer aufräumen oder nicht, die Betroffenen (mit)entscheiden können, wie ordentlich das Zimmer aufgeräumt ist. Die Form der Assistenzhilfe erfordert bei einer Zielsetzung, die die Kontrolle über das eigene Leben ernst nimmt, eine neue Beziehungsgrundlage zwischen Betroffenen und Professionellen. Die Ermächtigung der Individuen (vgl. Lash 1996 :200), die z.B. im Empowermentansatz (vgl. Theunissen 1995 :11ff) auch Menschen mit Assistenzbedarf ihren Ausdruck findet und die bisher beschriebene Individualisierung mit ihren Chancen und Risiken umschreibt, muß alle Beteiligten mitbedacht werden. Menschen mit Assistenzbedarf fordert Hahn soziale Situationen, in denen in Mini-Entscheidungsschritten der Weg zur mehr Autonomie eröffnet wird (vgl. Hahn 1994 :81ff). Selbstbestimmt leben ist eine Maxime, die auch Menschen, die in ihrem bisherigen Leben über Entfaltungsspielräume verfügten, große Anstrengungen erfordert und oft mißlingt. Menschen mit Assistenzbedarf kann selbstbestimmt leben eine völlig neue Erfahrung sein, die die Gegenerfahrung der „erlernten Hilflosigkeit" (Seligmann 1979) überwinden muß. Selbstbestimmt leben ist deshalb als ein langfristiges Ziel zu begreifen. Genauso kann spiegelbildlich bei Assistenzleistenden z. B. das sogenannte Helfersyndrom als Ausdruck nicht vorhandener Autonomie den Abhängigkeitsprozeß festigen.

Während die Diskurse in der Behindertenhilfe den Dienstleistungscharakter der Hilfe als Basis eine mögliche Erneuerung der Beziehungsqualität sehen können (vgl. Wacker 1998 :86ff), ergibt sich in einer integrativen lebensweltorientierten Wohngemeinschaft noch eine weitere Diskussion aufgrund der egalitären Vorstellungen der Mitbewohnerlnnen. Obwohl sich auch hier im Alltag Ungleichverhältnisse entwickeln, erleben die Bewohnerinnen diese sehr unterschiedlich. Rollenverteilungen geraten leicht in herkömmliche Bahnen von Betreuerlnnen und Betreuten. Eine wichtige Aufgabe scheint darin zu liegen, Dimensionen von Prozeßqualitäten konsequent einzuführen, wie z. B. Entscheidungskompetenzen an der Basis, die zur Auflösung von Herrschaftsverhältnissen hilfreich sein können. (Gemeint ist damit nicht, den objektiv größeren Assistenzbedarf eliminieren zu wollen.)

Die Konzeptqualitätsdimension der Selbstbestimmung zeigt sich auf der Ebene der Prozeßqualität in Formen der Mitsprache, Wahlfreiheit, Tagesstrukturierung usw.; z. B. gibt es festgelegte Essenszeiten oder bedürfnisorientierte Möglichkeiten, am Essen teilzunehmen oder auch einmal die Möglichkeit, selbst etwas ein- zunehmen (Seibstversorgung?) Ein anderer wichtiger Aspekt im Tagesgeschehen betrifft die Ausgangszeiten oder zu-Bett-Geh-Zeiten. Können hier individuelle Lösungen praktiziert werden, oder richten sich die Möglichkeiten nach dem „Dienstplan“? All diese Fragen, die in der täglichen Routine Formen der Selbstbestimmung ermöglichen, müssen auf ihre Umsetzung hin überprüft werden. Dabei ist die Mitarbeiterperspektive als parallele Struktur zu begreifen, die sehr stark die 15 Wohnqualität und die Selbstbestimmungsmöglichkeiten beeinflußt. in der Regel haben die Mitarbeiterinnen Rahmenbedingungen, in die zu wenig Zeit die Be-troffenen einkalkuliert und zu wenig Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen enthalten sind oder einen schlechten lnformationsfluß und wenig Transparenz innerhalb der Einrichtung die Arbeitsbedingungen widerspiegeln (siehe Häussler-Sczepan 1998 157).

In der LiW besteht ein Bedarf an kommunikativen und diskursorientierten Gesprächssituationen, die bei prozeßorientierten Entscheidungsstrukturen Fähigkeiten der Bewohnerinnen fördern können, um Widersprüche, die oft strukturell erzeugt werden, zu thematisieren und zu bearbeiten.

In den letzten Jahren standen im Bereich Wohnen viele fachliche Diskussionen unter dem Zeichen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Verstehen wir Organisationen und Institutionen als Bindeglied zwischen einerseits gesellschaftlichen Entwicklungen mit ihren gesetzlichen Rahmenbedingungen und andererseits individuellen Lebenssituationen, so stellt sich die Frage, wie z. B. Organisationen der Behindertenhilfe auf diese beiden Partnerlnnen - auf der einen Seite die Finanzgeber, auf der anderen Seite die Betroffenen - eingehen bzw. sich an innovativen Entwicklungen beteiligen und sich in der gegenwärtigen „Hilfe“- Landschaft verorten.

Immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf und ihre Angehörigen suchen nach Wohnmöglichkeiten in der Gemeinde. Diese Erwartungsveränderungen von Betroffenen und deren Angehörigen sind, wie zuvor ausgeführt, u.a. Folgen der Individualisierungsprozesse, denen Menschen mit Assistenzbedarf auch unterworfen sind. Die herkömmlichen Angebote der Behindertenhilfe können auch beim größten Bemühen der Einrichtung und deren Mitarbeiterinnen um eine „gute“ Arbeit nicht verhindern, daß Ausgrenzung und persönliche Entwertung, Etikettierungsprozesse und Diskriminierung (vgl. u.a. Treeß 1995) Erfahrungsdimensionen sind, denen sich heute immer mehr Eltern und Betroffene nicht mehr selbstverständlich und ergebend aussetzen möchten.

Diese Kritik an den institutionellen Strukturen führt auch zu veränderten Sichtweisen und zum Paradigmawechsel innerhalb Institutionen. in der Fachliteratur stehen seit Jahren Themen zur Lebensweitorientierung und Teilhabe von Menschen mit sog. Behinderung zur Diskussion. Begriffe und Konzepte, wie z. B. De- lnstitutionalisierung, Empowerment, community care etc., zeigen an, daß auch von seiten der Fachdisziplin und Profession der Weg der Begleitung, Betreuung und Unterstützung in die Gemeinde führt. Dadurch kommen Einrichtungen eher unter Druck, die über die Regionalisierung, Dezentralisierung hinaus nicht zu einem neuen Verständnis professioneller Assistenz etc. gelangen. Den neuen Entwicklungen können sie nicht mehr ohne Widerstände aus dem Wege gehen.

Die Kritik an der herkömmlichen Behindertenhilfe (vgl. Theunissen 1995 u.a.) basiert auf der Erkenntnis, daß Aussonderung (auch mit dem Ziel der speziellen Förderung) den Fakt der Konstruktion von Normalität und Behinderung vollzieht und die Gleichstellung und Würde von Menschen mit Assistenzbedarf und deren Entwicklungsmöglichkeiten wenig glaubhaft herstellen kann. Deshalb zeigt sich die inhaltliche und qualitätsbezogene Entwicklung von Einrichtungen vor allem „in der Beachtung von Privatheit, Würde, Unabhängigkeit, Wahlfreiheit, Rechtssicherheit und Selbstverwirklichung“ (Häussler 1998 :25).

lm Zuge der Debatte um die Kostendeckelung bekam die inhaltliche Auseinandersetzung über Qualitäten einer professionellen Arbeit im Bereich der Behindertenhilfe einen zusätzlichen Schub. Die Prüfkriterien der Wirtschaftlichkeit von sozialen Einrichtungen legen ein besonderes Augenmerk auf die teure „Fremd“-Plazierung von Betroffenen.

Bei Betrachtungen der Debatte um die Einführung von Maßnahmen, die die Leistungen der sozialen Arbeit bemessen sollen, spielt eine entscheidende Rolle, wer die Definitionen von Qualität vornimmt (vgl. Heiner 1998: 68). In den Bereichen der Sozialen Arbeit sind Qualitätsdefinitionen eng mit Fragen der Wertvorstellungen verbunden. Aus diesem Grund sind Dimensionen der Prozeßqualität von besonderer Wichtigkeit hier konkret die Beteiligung der Bewohnerinnen an den Zielformulierungen. Aushandlungsprozesse zwischen den Beteiligten über ihre Erwartungen und Vorstellungen sind notwendig, um Qualität entstehen zu lassen. Partizipation ist eine Qualitätsdimension, die allzu gerne peripher behandelt wird (vgl. Heiner 1998 :67). Die Auswirkungen sind oft fatal. In vielen Einrichtungen wird z. B. die Festlegung und Transparenz der Konzeptqualität vernachlässigt. Dadurch entstehen in der Praxis häufig Konflikte, weil kein Konsens über Ziele, keine einheitlichen Richtlinien der Arbeit etc. vorhanden sind (vgl. Heiner 1996a :31). Darüber hinaus bedarf es auch schon im Vorfeld der Einbeziehung der politisch Verantwortlichen auf der kommunalen Ebene, die in Vertretung darüber mit zu entscheiden haben, was sich eine Gemeinde an Lebensqualität Menschen mit Assistenzbedarf leisten will (vgl, Heiner 1996a: 28).

Aus vielen Gründen ist die historisch entstandene Vergleichbarkeit von Wirtschaftsbetrieben und sozialen Einrichtungen unangemessen und der Transfer von Qualitätsmerkmalen der Industrie auf den sozialen Bereich nicht direkt übertrag- bar, Betroffene sind nicht Kunden und auch nicht nur Konsumenten - sie müssen sich einbringen. Außer, daß ihnen ein Wahlrecht zugestanden wird, hinkt der Vergleich mit der allgemeinen Kundensituation. Noch zusätzlich komplizierter wird das einfache Anbieter-Kunden-Verhältnis dadurch, daß im Beziehungsgeflecht der sozialen Arbeit verschiedene Kunden auftauchen, so daß der Begriff eher verwirrend und verzerrend ist. Neben den Betroffenen ist der Träger gleichzeitig auch Kunde im Verhältnis zu den Geldgebem.

Ganz hilfreich erscheint es, die Qualitätsdiskussion mit Brücklings Begriff „Hegemonie managerialen Denkens“ (Brückling 2000: 131) zu erfassen. Hierbei wird sichtbar, daß die Bedeutung des Quality Managements als „kalkulierter Fortschritt“ und Erfolgsversprechen bis in den persönlichen Lebensbereich in Form des Selbstmanagements hinein heutzutage zum Markenzeichen bzw. zum Maßstab wird (ebd. :132ff). Damit verbunden ist die Vorstellung, daß auch in sozialen Einrichtungen die Mitarbeiterinnen als Arbeitnehmerinnen viel stärker noch mit marktwirtschaftlichen und kundenfreundlichen Haltungen vertraut werden müssen. Ausdruck dieser Entwicklung ist die Fluktuation von Begriffen wie Flexibilität oder Effizienz in der sozialen Arbeit. Einerseits zeigt sich dabei ein wichtiges Bemühen um Transparenz, Entwicklung, Innovation oder Bedürfnisorientierung. Andererseits bleibt bei vielen Qualitätsmessungen offen, welchen Sinn sie haben, weil sie z. B. in erster Linie dazu dienen nachzuweisen, daß regelmäßig geprüft wird (vgl. Heiner 1996: 26).

Inklusion ist auf dem Hintergrund der gegebenen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse immer ein Suchen und ein Bewegen im Prozeß, in dem die Beteiligungsformen, die gegebenen Strukturen und Konzepte reflektiert und not- wendige politische Konsequenzen eingefordert werden müssen.

Als Abschluß des einführenden Teiles und gleichzeitig als Einstieg in die Sichtweisen der Bewohnerinnen uncl Beteiligten soll der folgende Abschnitt einen Einblick in die Welt der LIW geben und die „Besonderheiten“ der Wohngemeinschaft, die als Eckpunkte dieser Lebensform die Tragweite des gemeinsamen Wohnens von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf andeuten, aufzeigen.

1.3 „Lieber lebendig als normal“[12] Ein-Blick in die „Besonderheiten“ der LIW oder ein gemeinsames Leben in bzw. mit Widersprüchen