Erschienen in: Zeitschrift für Inklusion, Ausgabe 04/2012. Dieser Beitrag entstand zum Workshop „Umgang mit Vielfalt im Bildungswesen“ der ARGE Bildung und Ausbildung der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (14. – 15. Mai 2012 in Wien). Zeitschrift für Inklusion (04/2012)

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Bis in die 1990er-Jahre wurden Kinder, die infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermögen [1], ganz selbstverständlich in eine Sonderschule überwiesen. Damals sprach man daher auch noch von SonderschülerInnen. Nach der Evaluation erfolgreicher Schulversuche wurde 1993 die Integration behinderter SchülerInnen als Elternwahlrecht in Österreich verankert. Seither spricht man von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf [2], die ihre Schulpflicht sowohl in der Regelschule als auch in der Sonderschule erfüllen können.Mit der Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie dem dazugehörigen Fakultativprotokoll (BRK 2006) im Jahr 2008 hat sich Österreich, wie viele andere Staaten auch, verpflichtet, ein „inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen“ zu gewährleisten und ab sofort schrittweise umzusetzen. Seit Herbst 2011 wird an einem Nationalen Aktionsplan seitens der Bundesregierung gearbeitet. Behinderte Menschen dürfen in Zukunft nämlich „nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden“, sondern sollen „gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben“ (Artikel 24, BRK 2006), lernen können. Dies bedingt eine Schule für alle, mit allen Konsequenzen.

Was genau aber heißt nun Inklusion, was unterscheidet sie von Integration und Segregation? Was sind „besondere Bedürfnisse“? Wie kann die Pädagogik und Didaktik darauf Rücksicht nehmen? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus, welche Lösungsmöglichkeiten kennt man? Was sagen empirische Erkenntnisse zum derzeitigen Stand der Umsetzung? All diese Fragen sollen im Folgenden besprochen werden.

Inhaltsverzeichnis

Inklusion meint eigentlich, dass jedes Kind besondere Bedürfnisse und besondere Fähigkeiten hat und es die Aufgabe der Schule ist, diese besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten angemessen zu berücksichtigen, damit sich jedes Kind möglichst optimal zu einer autonomen, selbstsicheren und mündigen Person entwickeln kann, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu ihrem Wohle und dem Wohle der Gemeinschaft entsprechend einbringen kann. Dementsprechend hat eine inklusive Schule die gesamte Vielfalt und alle möglichen Differenzlinien nach Fähigkeit, Geschlecht, Herkunft/Sprache, Religion, Alter und Sexualität zu bedenken.

In der pädagogischen Diskussion wird der Begriff „besondere Bedürfnisse“ aber zumeist auf „Kinder mit Beeinträchtigungen“, auf „behinderte Kinder“, auf „KmSpF“, also auf die Differenzlinie aufgrund negativ abweichender Fähigkeiten eingeengt, wie auch die Einteilung der Beiträge zu diesem Workshop zeigt. „Special needs“ bzw. „special education“ wird im Regelfall mit „besonderen Bedürfnissen“ oder „Sonderpädagogik“ übersetzt. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, auch hier darauf hinzuweisen, dass diese Übersetzung nicht korrekt ist. Menschen mit Beeinträchtigungen (disabilities oder impairments) haben nämlich genau die gleichen Bedürfnisse wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Sie streben ebenfalls nach ausreichend Nahrung, angenehmer Kleidung, Wohnung, nach Autonomie, Selbstwirksamkeit, Liebe, Glück, Anerkennung. Allerdings haben sie „ besondere Bedarfe “ und benötigen eben manchmal mehr Assistenz oder kompensatorische Hilfen zur Erfüllung dieser Bedürfnisse. Dementsprechend geht es in meinem Beitrag insbesondere um die pädagogischen Bedarfe jener Kinder, die bisher aufgrund zu geringer Fähigkeiten aus dem allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen wurden und in einem inklusiven Bildungssystem gemeinsam mit allen Kindern unterrichtet, gebildet und erzogen werden sollen.

Mit der Zielstellung „Full and effective participation and inclusion in society“ (BRK 2006, 5) verfolgt die UN-Behindertenrechtskonvention das Ziel der Überwindung medizinischer Sichtweisen von Behinderungen und bestehender Diskriminierungspraktiken im Erziehungs- und Bildungssektor. Behinderung wird daher dort als unzureichende Partizipation beschrieben, benennt aber zugleich fehlende Möglichkeiten, das eigene Potenzial zu entwickeln und angemessene Herausforderungen für den Entwicklungs- und Bildungsprozess zu erhalten. Inklusion bezieht sich in dieser Herangehensweise folglich zunächst auf alle Kinder, legt aber besonderes Augenmerk auf Kinder mit besonderen Bedarfen wegen eines besonderen Risikos der Exklusion bzw. Marginalisierung oder des Underachievement (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2009).

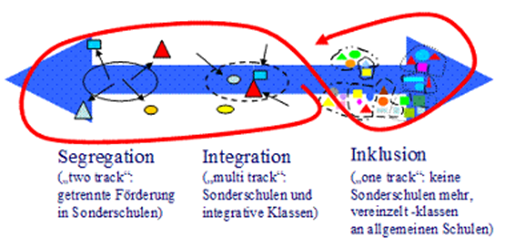

Das Erziehung-, Bildungs- und Unterrichtswesen von KmSpF steht seit den letzten 20 Jahren in einer spannungsreichen Entwicklung vom Konzept der Segregation zur Integration und Inklusion. Abb. 1 drückt aus, dass diese Entwicklung nicht linear verläuft und alle Konzepte heute gegenwärtig sind.

Abbildung 1. Abbildung 1: Konzepte sonderpädagogischer Erziehung, Bildung und Unterrichtung

Erstellt nach Dreher, Platte und Seitz (Vortrag in Glasgow 2005)

Im Folgenden möchte ich auf wesentliche Unterschiede zwischen Integration und Inklusion näher eingehen, da diese heute fälschlicherweise aus politischer correctness heraus sehr oft einfach synonym verwendet werden.

D’Alessio, Donnelly & Watkins (2011) zeigen in Tabelle 1 überblicksartig, worin genau sich die drei pädagogischen Konzepte zur Erziehung, Bildung und Unterrichtung von Kindern mit Beeinträchtigungen (Segregation, Integration und Inklusion) unterscheiden:

|

Aspects/ issues |

Special needs education |

Integration |

Inclusive education |

|---|---|---|---|

|

Focus |

On the individual deficit (in segregated or in mainstream settings) |

On the provision of additional support (adaptation, adjustment, resources) that can be provided to the individual within mainstream setting |

On the transformation of the structures (systemic change of pedagogy, assessment and curriculum) |

|

Theoretical model |

Medical/clinical model of disability.A within-the-child approach to disability |

A mixture between medical model, psychological model and social model |

Human rights approach. All learners have the right to be educated in the local school without the need of being labelled or categorised as needy or different. |

|

Actions/interventions taken |

Assistance and specialist support provided for the individual (in segregated or mainstream settings) |

Compensation for the individual deficit (rehabilitation or economic benefits). Specialist support is provided within the mainstream setting |

Reform of teaching and learning, and the organisation of mainstream schooling in order to respond to the totality of the student population |

|

Disability is considered as: |

Individual deficit and a personal limitation |

Interaction between the environment and the person |

Form of exclusion and discrimination experienced by people with impairments as a result of the way in which society (and schooling) are currently structured. |

|

Decision making process |

Professionals as the main decision makers |

Professionals, parents and sometimes pupils with SEN are involved |

The role of disabled people is central (issues of advocacy, self-determination and empowerment – see the UN Convention 2006). Disabled people have a voice in the policy-making process. |

Das Konzept der Inklusion ist demnach als eine „optimierte und qualitativ erweiterte Integration“ (Sander 2004) zu verstehen, die das gesamte Bildungssystem und alle Kinder und Jugendlichen mit ihren jeweiligen pädagogischen Bedarfen einbezieht, egal ob sie nun „schwerstbehindert“ oder „schwerstbegabt“, mit oder ohne Migrationshintergrund, arm oder reich sind, aus intakten oder gestörten Familienverhältnissen kommen.

War bisher in deutschsprachigen Ländern die Antwort der Schule auf die gesellschaftliche Heterogenität die Homogenisierung durch äußere Differenzierung bzw. durch inkludierende Exklusion (vgl. Stichweh 2009), verlangt eine inklusive Pädagogik nun die Anerkennung dieser Heterogenität in jeder Lerngruppe. Die Vielfalt wird dabei nicht als Hindernis, sondern als Chance gesehen.

Mit Wocken (2011, 73 ff.) soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass ein inklusives Bildungssystem dadurch gekennzeichnet ist, dass es im Gegensatz zur Integration nicht mehr an den guten Willen, an Humanität und an Freiwilligkeit appelliert, sondern sich auf völkerrechtlich verankertes und einklagbares Recht beruft und sich somit nicht mehr zur Diskussion stellt. „Das Ethos eines sozialen Humanismus wird nun ersetzt durch die rechtlich kodifizierte Gleichwertigkeit aller Menschen“ (Wocken 2011, 74). Damit wird die – nach der von ihm vorgeschlagenen rechtstheoretischen Qualifizierung – höchste Qualitätsstufe der Behindertenpolitik und -pädagogik erreicht, wobei er diese Stufen nicht als historische Abfolge sondern als eine gestufte Werthierarchie sieht. Auf jeder Stufe – mit Ausnahme der Vorstufe werden wichtige Werte realisiert. Die Rechtsgüter der vorangehenden Stufen werden dabei auf die jeweils nachfolgenden Stufen mitgenommen.

|

Stufe |

Rechte |

Anerkennungsformen |

|---|---|---|

|

4. Inklusion |

Recht auf Selbstbestimmung und Gleichheit |

Rechtliche Anerkennung |

|

3. Integration |

Recht auf Gemeinsamkeit und Teilhabe |

Solidarische Zustimmung |

|

2. Separation |

Recht auf Bildung |

Pädagogische Unterstützung |

|

1. Exklusion |

Recht auf Leben |

Emotionale Zuwendung |

|

0. Extinktion |

keine Rechte („lebensunwertes Leben“) |

Keine Anerkennung |

Die UNESCO (2008, 3) definiert „inclusive education“ ganz weit als ‘an ongoing process aimed at offering quality education for all while respecting diversity and the different needs and abilities, characteristics and learning expectations of the students and communities, eliminating all forms of discrimination.’ und erfasst damit inklusive Bildung als Bezeichnung für die Zielrichtung der Reform von Bildungssystemen, welche „die Vielfalt aller Lernenden unterstützt und willkommen heißt“ (Deutsche UNESCO-Kommission 2009).

Mittler (2000, 10ff.) spricht von „Education for All“, was im deutschsprachigen Raum als „Eine Schule für alle“ übersetzt und durch folgende Aspekte charakterisiert wird:

-

Jedes Kind/jeder Mensch hat das Recht als vollwertiges Mitglied dazuzugehören, unabhängig von Fähigkeiten und Unfähigkeiten, womit sich die Frage nach der Integrationsfähigkeit erübrigt.

-

Es geht nicht darum, dass eine Mehrheit unter bestimmten Umständen eine Minderheit integriert, sondern mit Prengel (1994, 96) gesagt um „das gleiche Recht auf Verschiedenheit“.

-

Verschiedenheit bezieht sich dabei nicht nur auf das Merkmal „Behinderung - Nichtbehinderung“ sondern auf die gesamte Bandbreite gesellschaftlicher Buntheit.

-

Heterogenität ist die Normalität und wird zum Ausgangspunkt des Lernens über und durch Unterschiede gemacht.

-

Nicht das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf steht im Mittelpunkt pädagogischen Handelns sondern das System Klasse, wodurch anstelle von individuumszentrierten Maßnahmen laut individuellem Förderplan institutionelle und strukturelle Interventionen gesetzt werden. Die Ressourcenzuteilung erfolgt dementsprechend nicht kindbezogen sondern schulbezogen.

-

Damit kann auf eine Kategorisierung der Kinder nach ihrem Defizit genauso verzichtet werden wie auf individuelle Curricula und Förderpläne zugunsten von verbindlichen Strukturen gemeinsamer Reflexions- und Planungsprozesse im Team.

-

Grundlage des Unterrichts ist ein gemeinsames Curriculum für alle, das individualisiert wird.

-

Im Projekt INTEGER (vgl. Feyerer 2000, 198ff.) wird eine Schule für alle ganz prägnant mit folgenden drei Merkmalen beschrieben:

-

demokratisch im ursprünglichsten Sinn und in der Tradition von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bzw. heute Geschwisterlichkeit, was nichts anderes bedeutet als dass jede/r alles lernen darf, aber keine/r alles lernen muss,

-

human in dem Sinne, dass jede/r auf seine/ihre Weise lernen darf und

-

solidarisch insofern, dass jede/r die notwendigen personellen und materiellen Hilfen dafür bekommt.

Georg Feuser (1995) verweist darauf, dass die Grundlage jeglichen Lehrens und Lernens, ob in Kindergarten, Pflichtschule oder Hochschule eine „Allgemeinen Pädagogik“ sein müsste, die er folgendermaßen definiert:

„Eine integrative Pädagogik ist eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die ‚nächste Zone ihrer Entwicklung‛ an und mit einem ‚gemeinsamen Gegenstand‛ spielen, lernen und arbeiten“ (Feuser 1995, 173f.)

In den Empfehlungen der ExpertInnengruppe „Inklusive Pädagogik“ zur PädagogInnenbildungNeu (2012) wird darauf hingewiesen, dass der englische Begriff „inclusive education“ eine mehrfache Bedeutung hat. Neben inklusiver Bildung, inklusiver Pädagogik und Didaktik im Sinne von Zielrichtung und Umsetzungsmaßnahmen auf der Ebene der Bildungssysteme bezeichnet er auch ein Lehr- und Forschungsgebiet mit vertiefenden Inhalten in Ablösung des Lehr- und Forschungsgebietes „special education“. Biewer (2010) versucht in der nachfolgenden Definition beide Aspekte zum Ausdruck zu bringen:

„Inklusive Pädagogik bezeichnet Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer/innen gerecht zu werden“ (Biewer 2010, 193).

Mit der Grafik von Seitz und Scheidt (2012) möchte ich dieses Kapitel schließen und nochmals die Eckpunkte inklusiver Bildung, Erziehung und Unterrichtung nach der UN-Konvention herausstreichen, nämlich die Verbindung von Partizipation im Sinne des Rechts auf soziale Zugehörigkeit und Mitgestaltung mit dem Recht auf individuelle Herausforderung (achievement) und auf angemessene Unterstützung im Lern- bzw. Bildungsprozess:

Inhaltsverzeichnis

Ob im gemeinsamen Unterricht eine ausreichende sonderpädagogische Förderung erfolgen kann, war zu Beginn der Entwicklung heftig umstritten. Jetzt scheint es diesbezüglich keinen grundsätzlichen Dissens mehr zu geben. So sind 81,2 % vs. 5,8 % der im Projekt Qualität in der Sonderpädagogik (= QSP) befragten sonder- und integrationspädagogischen Experten und Expertinnen der Meinung, dass die Einführung des integrativen Unterrichts insgesamt zu einer Steigerung der Qualität der sonderpädagogischen Förderung geführt hat und 81,9 % vs. 3,9 % sagen, dass sich die Förderung von Kindern in Integrationsklassen im Allgemeinen bewährt hat (Specht et al. 2006, 9f.).

Bezüglich der nichtbehinderten Kinder in Integrationsklassen zeigt unter anderem die Studie Behindern Behinderte? (Feyerer 1998), dass diese auch bei differenzierter Betrachtung unterschiedlicher Begabungsgruppen zumindest gleich gut schulisch gefördert werden, sich dabei aber signifikant stärker wohlfühlen, mit mehr Freude in die Schule gehen und ein höheres Selbstwertkonzept entwickeln als die ParallelklassenschülerInnen. Soziale Integration geht also auch nicht auf Kosten des Schulerfolges der gut begabten SchülerInnen; die häufig befürchtete Nivellierung nach unten findet nicht statt und Kinder mit Beeinträchtigungen können ausreichend gefördert werden.

In Österreich werden seit dem Jahr 2000 durchschnittlich etwas mehr als 50 % aller KmSpF integrativ und nur mehr 1,6 % aller PflichtschülerInnen in Sonderschulen beschult. Dabei sind große regionale Unterschiede festzustellen. So werden in der Steiermark mehr als 80 % aller KmSpF integriert, in den Bundesländern Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg nur etwas mehr als 30 % (vgl. Feyerer 2009). Umfassende Evaluationsstudien überprüften die Wirkungen des gemeinsamen Unterrichts. Die Ergebnisse werden von Specht et al. (2007, 32f.) so zusammengefasst:

„Die österreichischen Untersuchungen deuten darauf hin, dass sorgfältig geplanter und durchgeführter gemeinsamer Unterricht nicht nur ein hohes Förderpotential für Kinder mit Behinderungen hat, sondern die Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht insgesamt unterstützt.“

Auch in Deutschland (z.B. Sander 1982; Dumke/Schäfer 1993) und in der Schweiz wurden die Wirkungen von getrenntem und gemeinsamem Unterricht umfassend untersucht (z.B. Haeberlin et al. 1991; Bless 1995). Es zeigen sich viele Übereinstimmungen zu den Ergebnissen in Österreich. In Anlehnung an Strasser (2006) und Sermier (2006) seien die wichtigsten Erkenntnisse hier kurz festgehalten:

-

Gemeinsame und wohnortnahe Formen sind machbar, die Rollen der LehrerInnen und Fachleute verändern sich in Richtung Teamarbeit, die sehr befriedigend sein kann.

-

Der Aufbau von sozialen Bedingungen braucht Zeit und damit ein eher hohes Maß an gemeinsamem Unterricht.

-

Lern- und leistungsschwache SchülerInnen machen in integrativen Klassen größere Lernfortschritte als in Sonderschul- oder Kleinklassen.

-

Sie sind in allen Formen weniger beliebt und sozial schwächer integriert.

-

Das Selbstkonzept schwacher SchülerInnen ist in integrativen Settings geringer, damit aber auch realistischer; SonderschülerInnen empfinden die erlebte Schulform langfristig als Stigma.

-

Für die soziale Integration und ein besseres Selbstwertgefühl ist das Schul- und Klassenklima entscheidend; Lehrpersonen können diesbezüglich gezielte Aktivitäten zu setzen.

-

Seh- und hörbehinderte Kinder tendieren bei integrativen Formen eher dazu, Schwierigkeiten zu verbergen oder die Benützung geeigneter Hilfsmittel auszuschlagen.

-

RegelschülerInnen von Integrationsklassen zeigen zumeist bessere soziale Kompetenzen im Umgang mit Verschiedenheit, werden in ihrem Lernfortschritt nicht gebremst und machen teilweise sogar mehr Fortschritte als solche in homogenen Regelklassen.

-

Eine Verkleinerung der Klassengröße entlastet die Lehrperson, bewirkt aber keine Verbesserung der Schülerleistungen; eine späte Selektion bewirkt aber sehr wohl bessere Leistungen.

-

Eltern sind integrativen Formen generell eher positiv eingestellt.

-

LehrerInnen fühlen sich durch die Anwesenheit beeinträchtiger Kinder und die zusätzliche Unterstützung nicht mehr belastet, aber auch nicht entlastet.

-

Der Anteil von Frontalunterricht reduziert sich in Integrationsklassen auf ca. ein Drittel der Unterrichtszeit, schülerzentrierte Formen nehmen deutlich zu.

-

Schwierigkeiten in der Kooperation der LehrerInnen, die es teilweise gibt, sind häufig durch unterschiedliche Werthaltungen und Arbeitsstile bedingt.

-

Ob Integration gegen Vorbehalte von Schulbehörden, Lehrerschaft, und Eltern anderer Kinder erreicht werden kann, hängt auch heute noch stark vom Engagement der Eltern ab.

-

LehrerInnen entwickeln in der Regel eine positive Einstellung sobald sie integrativen Unterricht erteilen, besonders dann, wenn die Kooperation mit den zusätzlichen Fachkräften gut gelingt

Langzeitstudien zur Wirkung schulischer Integration sind eher selten. Nun liegen die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus einem schweizerischen Nationalfondsprojekt vor. Eckhardt, Haeberlin et al. (2011) kommen darin zur Erkenntnis, dass Jugendliche mit Lernbehinderungen in Sonderschulklassen ein geringeres Selbstwertgefühl im Erwachsenenleben aufweisen, über ein kleineres soziales Netzwerk verfügen und schwieriger Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten finden als vergleichbare Jugendliche aus Regelklassen. Schulische Integration fördert also auch langfristig berufliche und soziale Eingliederung, was auch auf letztlich geringere volkswirtschaftliche Kosten schließen lässt. Ein weiterer empirischer Beleg für eine rasche und qualitativ gut umgesetzte Inklusion gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention.

Obwohl die Integrationsbewegung mit dem Anspruch der Unteilbarkeit [3] antrat, musste sie sich mit einer additiven Verankerung zusätzlich zum Sonderschulsystem zufrieden geben, da sie nur erfolgreich sein konnte, wenn die bestehende Gliederungssystematik nicht angetastet wurde („Innere Schulreform ja, äußere Schulreform nein“ war das Motto der Regierung). Die in der Folge gesetzlich fixierte Zweigleisigkeit ermöglichte zwar ein ständiges Wachsen der Integration bis 2001/02 auf ein international sehr hohes Maß, verhinderte aber auch eine grundsätzliche Diskussion über die Grenzen der Integration, die Effektivität der Sonderschulen und die strukturelle Neuordnung der Sonderpädagogik.

Das Paradigma der Segregation ist noch immer strukturell bestimmend für gesetzliche Verankerung und Praxis sowohl der getrennten als auch der gemeinsamen Beschulung, was sich in vielfacher Hinsicht zeigt und auswirkt:

-

11 Sonderschularten nach SchOG, daraus folgend u.a. die Ausbildung von SonderschullehrerInnen, obwohl die Hälfte der Kinder mit SpF schon lange in integrativen Settings unterrichtet wird;

-

die Notwendigkeit der individuellen Feststellung des SpF als Grundlage für zusätzliche Fördermaßnahmen („Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“), daraus folgend die Beibehaltung der individualtheoretischen Sichtweise von Behinderung;

-

keine Transparenz, keine Objektivität bei der Feststellung des SpF, daraus folgen eine institutionelle Diskriminierung sozial Schwacher (türkisch sprechende Kinder erhalten z.B. 2,3 mal so oft einen SpF als deutsch sprechende, Burschen 1,6 mal so oft als Mädchen);

-

die Frage der Integrationsfähigkeit wird an das Kind statt an das System gestellt, dementsprechend gibt es besondere LehrerInnen für besondere SchülerInnen, oft im Sinne von Haupt- und ZweitlehrerInnen in Integrationsklassen;

-

Zwei-Gruppen-Theorie, Defizitorientierung, pädagogischer Reduktionismus (z.B. im wiederum schulstufenbezogenen neuen ASO-Lehrplan 2008) und daraus folgen häufig getrennte Lernphasen zur Differenzierung sowohl in der Volks- als auch in der Hauptschule, sie bestimmen das pädagogische Geschehen in der Praxis.

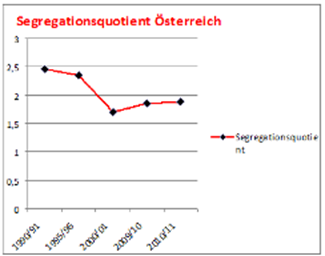

Sowohl quantitativ als auch qualitativ scheint es seit 2001/02 keine wesentlichen Neuentwicklungen mehr zu geben. Die Integration wurde in vielen Regionen zum „normalen“, alltäglichen Bestandteil der österreichischen Schullandschaft. Was wirklich in Integrationsklassen passiert, wie sich die enorme Reduktion der Personalressourcen[4] im sonderpädagogischen Bereich auf die Praxis der Integration auswirkt, scheint kaum mehr zu kümmern. In jenen Bundesländern, die von Anfang an dem gemeinsamen Unterricht sehr skeptisch gegenüberstanden, werden heute prozentuell sogar mehr Kinder in Sonderschulen unterrichtet als bei der gesetzlichen Einführung der Integration 1993, aber auch im bundesweiten Durchschnitt ist der Segregationsquotient gestiegen statt gesunken, wie die folgenden Grafiken von Petra Flieger (2012) zeigen:

Dementsprechend muss mit Biewer (2006, 27) festgehalten werden, dass nicht nur der Ausbau schulischer Integration in Österreich stagniert, sondern „…in den letzten Jahren erreichte Standards durch kontinuierliche Verschlechterungen der personellen Rahmenbedingungen wieder zurückgefahren (werden).“ Dies umzukehren ist einer der schon lange eingeforderten und wichtigsten, aber von der Politik nie erhörten Herausforderungen, um Inklusion im österreichischen Schulsystem verankern zu können.

Inhaltsverzeichnis

Nur wenn es sowohl der „Allgemeinen Didaktik“ (Lehner 2009) im Sinne einer handlungsorientierten Wissenschaft vom Lehren und Lernen, und in weiterer Folge auch den Speziellen Didaktiken (= Fach-, Bereichs- und Zielgruppenspezifische Didaktiken laut Lehner, 2009, S. 20) gelingt, die Heterogenität (wieder) zu entdecken, kann die Idee einer Schule ohne Ausschluss Wirklichkeit werden. Spezielle sonderpädagogische Didaktiken sind dann nicht mehr notwendig.

Mit der Anerkennung der Heterogenität einhergehen muss die Anerkennung der SchülerInnen als bio-psycho-soziale Entitäten, die sich vor allem durch aktives und kooperatives Lernen die Welt auf der Basis ihrer jeweiligen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstruktur aneignen, und deren Rechtsanspruch auf gemeinsame Bildung bei angemessener individueller Herausforderung und Unterstützung. Äussere Differenzierungsmassnahmen reduzieren dabei die potentiellen Möglichkeiten und sind somit eher behindernd als förderlich. Dementsprechend ist neben dem sozialen auch einem didaktischen Reduktionismus entgegenzuwirken, der sich unter anderem in schulformenspezifischen Lehrplänen ausdrückt. Vielmehr geht es darum, den gemeinsamen Lerngegenstand in Bezug auf die je individuellen Bedarfe bzgl. Lernziele, Lernwege und Leistungsrückmeldungen hin zu adaptieren.

Mit Wilhelm et al. (2002, 47) können inklusionstaugliche Didaktikmodelle ganz generell definiert werden als „Konzepte, die das Lernen des Kindes als individuellen Prozess in Kooperation mit anderen Menschen verstehen und die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt ermöglichen und den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Gleichwertigkeit, der Freiheit, der Autonomie, der Selbstbildung, der Selbstbestimmung, Solidarität, der Kooperation und des Dialogs entsprechen“.

Konkret können in Anlehnung an Wilhelm et al. (2002) alle reformpädagogischen Konzepte, das meiner Meinung nach theoretisch am umfassendsten begründete Konzept der entwicklungslogischen Didaktik von Georg Feuser (1995), die subjektive Didaktik nach Edmund Kösel (1995), das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts bzw. Projektunterrichts (z.B. nach Frey 1993), als inklusionstauglich bezeichnet werden. Weiteres möchte ich noch folgende inklusionstaugliche Konzepte ergänzen: situationsorientierter Unterricht (Wocken 1998), Dialogisches Lernen nach Urs Ruf & Peter Gallin (1999), Konstruktivistische Didaktik nach Kersten Reich (2002), Entwicklungsdidaktik (Eichelberger & Wilhelm 2003) „EinFach aufgeFächert“ (Platte 2005), entwickelnder Unterricht (Siebert 2006), die Inklusive Didaktik des Sachunterrichts (Seitz 2005), die kritisch-konstruktive Didaktik nach Klafki (2007) sowie das in Oberösterreich und Vorarlberg intensiv erprobte und evaluierte Konzept des „Offenen Unterrichts“ (Feyerer & Prammer 2003; Niedermair 2004), das dem Autor als die unter den momentanen Bedingungen praktikabelste Form der Umsetzung einer inklusiven Pädagogik erscheint.

Die Ausrichtung der österreichischen Politik in Bezug auf die Implementierung der Integration kann als „Alles ist möglich, aber nix ist fix“ bezeichnet werden und ermöglicht den Akteuren in den Bundesländern letztlich, die Rahmenbedingungen für Doppelbesetzungen, Klassenteilungen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen eher förderlich oder eher hinderlich zu gestalten. Dementsprechend mussten und müssen LehrerInnen und Eltern trotz bundesweiter einheitlicher Regelungen noch immer für gute Bedingungen am Standort kämpfen, manchmal mehr, manchmal weniger. Die jedem Bundesland zur Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Integration an den Pädagogischen Instituten zusätzlich zur Verfügung gestellten Ressourcen wurden sehr unterschiedlich genutzt. In manchen Bundesländern zeigten vom Landesschulratspräsidenten abwärts alle an der Bildungsadministration beteiligten Personen durch persönlichen Einsatz in Veranstaltungen, Richtlinien und Publikationen, dass gelingende Integration wichtig und gut ist. In anderen wurde – hauptsächlich durch Nichteintreten für gelingende Integration – gezeigt, dass eine qualitätsvolle Umsetzung des Bundesgesetzes keine hohe Priorität hat.

Die gleiche Tendenz war in der Lehreraus- und -weiterbildung festzustellen. So wurden an manchen Pädagogischen Akademien spezielle Weiterbildungslehrgänge eingerichtet, an anderen nicht. Das Lehrangebot im Rahmen der Ausbildungen wurde mehr oder weniger auf die neuen Aufgaben der Integration hin adaptiert. Auch bezüglich der Sonderpädagogischen Zentren (= SPZ) fand jedes Bundesland seine eigene Lösung, vom reinen Kompetenzzentrum ohne SchülerInnen über Mischlösungen bis zur Sonderschule als SPZ.

Insgesamt wurden damit die bereits in den Anfangszeiten erkennbaren regionalen Unterschiede vergrößert und heute ist Österreich trotz formal gleicher Bundesgesetze ein äußerst heterogenes Land in Bezug auf die Umsetzung der Integration beeinträchtigter Kinder.

Die Doppelstrategie der Bildungsbildung, jede positive Entwicklung in Richtung Integration zu ermöglichen, aber niemanden gegen seinen Willen dazu zu zwingen, brachte eine Befriedung sowohl der Skeptiker als auch der Befürworter.

Da die Entwicklung in allen Bundesländern ähnlich (steigende I-Quotienten bis 2001, dann Verflachung) aber auf ganz unterschiedlichem Niveau verlief (30% - 80%), können die regionalen Unterschiede nicht mit Sättigungseffekten erklärt werden. Vielmehr dürften diese von lokalen und regionalen Traditionen sowie dem Umsetzungswillen der pädagogisch-administrativen Führungskräfte abhängen. Da die zu Grunde liegenden Rahmen- und Wertentscheidungen in den wenigsten Fällen expliziert werden, ergibt sich „…der Eindruck einer gewissen Beliebigkeit im Hinblick auf die Vorstellung über Qualität in der Sonderpädagogik“ (Specht et al. 2006, 24 ff.). Das per Gesetz zugesicherte Elternwahlrecht muss aufgrund dieser Entwicklung als Farce bezeichnet werden, was auch in einer umfassenden Evaluationsstudie 10 Jahren nach gesetzlicher Verankerung der Integration von Klicpera (2005) bestätigt wird.

Wie die Bildungspolitik mit diesen Herausforderungen umgehen und steuernd eingreifen könnte, wurde im Nationalen Bildungsbericht (vgl. Feyerer 2009) umfassend gezeigt. Letztlich kann man drei Optionen nennen:

Eine Option besteht darin, die bisherige Entwicklung und die dadurch entstandenen regionalen Unterschiede als „im föderalistischen Sinne gewollt“ zu interpretieren, keine grundsätzlichen Änderungen vorzunehmen und sich auf dem bisher Erreichten auszuruhen. Das würde zwar den politischen Frieden im Lande sichern, aber kaum den Intentionen der UN-Konvention entsprechen. Vielmehr würde damit sogar die Gefahr einer Umkehrung der bisherigen Entwicklung in Kauf genommen, wenn nichts gegen die enorme Reduktion der Personalressourcen[5] im sonderpädagogischen Bereich unternommen wird und die seit 2008 gültigen „Richtlinien für die Umsetzung und das Monitoring von Qualitätsstandards im integrativen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ (Rundschreiben 18/2008, bm:ukk)[6] nicht endlich in der Praxis des Schulalltags ernst genommen werden. Für diesen Weg könnte die folgende Maxime formuliert werden: Die Pluralität der Förderorte muss gewährleistet sein. Sonderschulen sind daher keinesfalls abzuschaffen, da sie ein qualitativ gutes und von Eltern gewünschtes Angebot darstellen. Anstelle dessen sind notwendige Verbesserungen in der sonderpädagogischen Versorgung vorzunehmen und zuerst einmal die Integration qualitativ gut umsetzen (vgl. Gruber 2011).

Die zweite Option wäre eine klare und eindeutige Ausrichtung auf eine inklusive Schule und damit verbunden die schnelle Auflösung der Sonderschulen und eine rasche Umstrukturierung der österreichischen Bildungslandschaft. Im Gegensatz zur Integration kann Inklusion nämlich nicht additiv verankert werden; eine Weiterentwicklung der Schulstruktur im sinne einer äußeren Schulreform ist unumgänglich. Ein solches Vorgehen hätte den Vorteil, dass es von der UN und den Inklusionsbefürwortern voll unterstützt würde und in weiterer Folge zu einem gerechteren Bildungssystem führen könnte, bei dem soziale Unterschiede nicht mehr so bedeutsam für den Bildungserfolg sind, wie das heute im gegliederten Schulwesen noch der Fall ist. Der Nachteil wäre, dass die soeben zur Ruhe gebettete „Strukturdebatte“ im Zusammenhang mit der NMS wieder aufbräche und die Befürworter eines gegliederten Schulsystems sich wehren würden, womöglich so stark, dass eine Weiterentwicklung auf Jahre hin nur mehr schwer möglich wird. Außerdem fühlen sich die Gegner eines inklusiven Schulsystems durch den Appell der Befürworter provoziert, da damit der Besuch einer Sonderschule oft als diskriminierend und nicht mit den Menschenrechten vereinbar dargestellt und somit die Arbeit an Sonderschulen abgewertet wird (vgl. Köb/Müller/Weiss 2011).

Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, aber doch in die von der UN-Konvention und der Pädagogik vorgegebene Richtung loszugehen, gibt es eine dritte Strategie, die vielleicht mit Inklusion als Chance für Sonder- und Regelschulen (vgl. Feyerer 2011) bezeichnet und dadurch gekennzeichnet werden kann, dass – wie in Option zwei – die Inklusion das klar kommunizierte Ziel der Regierung für das gesamte Schulsystem ist, dafür aber ausreichend Zeit, entsprechende Unterstützungsmaßnahmen sowie ein umfassender Dialog aller Beteiligten vorgesehen wird. Das wesentliche Ziel aller bildungspolitischen Maßnahmen wäre der schrittweise Abbau von Barrieren an der Teilhabe von Bildung und somit die Erhöhung der Chancengerechtigkeit. Die Entwicklungen im Bereich der Sonder- und Integrationspädagogik treffen sich dabei voll mit den ursprünglichen Intentionen im Zusammenhang mit der Neuen Mittelschule[7], was allerdings momentan nicht wirklich thematisiert werden kann. Als Mittelweg wird daher vorerst auf eine Abschaffung der Sonderschulen und der gymnasialen Unterstufe verzichtet, aber gemeinsam ein klarer Rahmen vereinbart, in welchen Schritten und mit welchen Zielen das bestehende System weiterentwickelt wird. Damit würde ein klares Signal an alle gesandt und ein hohes Maß an Selbstbindung erzeugt. Sonderschulen bekommen genauso wie Volksschulen, Neue Mittelschulen und Gymnasien Unterstützung für interne Qualitätsentwicklung zur besseren Umsetzung von Individualisierung und innerer Differenzierung. In wissenschaftlich begleiteten Projekten werden ausreichende Erfahrungen zur Umstrukturierung der Ressourcenverteilung und der Zusammenarbeit bisher getrennter Schulen einer Region gesammelt und evaluiert. Die dabei gesammelten Erkenntnisse können einerseits wichtige Erkenntnisse für die anstehende Umstrukturierung des Schulsystems, die dafür notwendigen Fortbildungsaktivitäten zur Bewusstseinsbildung und Kompetenzerweiterung bei LehrerInnen und VertreterInnen der Schuladministration liefern und andererseits bereits erste wichtige Schritte zur unbedingt notwendigen Akkordierung aller Akteure der verschiedenen Handlungs- und Regelbereiche setzen. Dieser Weg wurde in den drei Runden Tischen des bm:ukk zur Ausarbeitung des Nationalen Aktionsplans im Wintersemester 2011/12 als Aufbau inklusiver Regionen bezeichnet. Als Zeitraum, in dem ganz Österreich schrittweise mit inklusiven Regionen überzogen sein soll, wurde das Jahr 2020 angedacht.

Die Inklusion will von einer defizit- zu einer kompetenzorientierten Sichtweise gelangen und die Zwei-Gruppen-Theorie aufheben. Mit der Anerkennung der Vielfalt wird allen Kindern das gleiche Recht auf Differenz zuerkannt. Damit ein neues Verständnis von Normalität, die Transnormalität (Lingenauber 2003, 63 ff.) erreicht werden kann, wären alle Etikettierungen und Kategorisierungen samt und sonders aufzuheben. Einteilungen aufgrund von Behinderungsarten dürften nicht mehr sein.

Aber kann das funktionieren? Wie sollen denn dann die Ressourcen gerecht verteilt werden? Und werden mit den Begriffen nicht auch die dahinter stehenden Bedarfe abgeschafft? Oder anders gefragt: Wird durch politische Korrektheit in den Begrifflichkeiten auch schon real Chancengerechtigkeit hergestellt?

Mit Luhmann systemtheoretisch gedacht, ist Inklusion immer auch mit Exklusion verbunden. Identität entsteht sowohl durch die zeitweilige Zugehörigkeit zu Systemen (Inklusion) als auch durch Exklusion (Systemen, denen man nicht zugehört): „Individualität findet ihren Ausdruck in einem selbst inszenierten Inklusionsprofil als individuelle Kombination einer Vielzahl voneinander unabhängiger Inklusionen. Der Einzelne muss also seine Einzigartigkeit finden bzw. erfinden und beschreiben, damit sein Verhalten in dieser nur für ihn geltenden Konstellation an Hand seiner individuellen Person für andere wieder erwartbar gemacht werden kann“ (Luhmann 1995, zit. nach Wansing 2005, 46).

Diesem individuellen Erfinden und Ausgestalten seiner/ihrer Identität stehen sowohl individuell bedingte Exklusionsrisiken wie z.B. eine autistische Wahrnehmung oder eine organisch bedingte Bewegungseinschränkung als auch nicht individuell bedingte Exklusionsrisiken gegenüber wie z.B. ungleiche Zugangsmöglichkeiten zur Bildung aufgrund des sozialen Status, des Etiketts „Sonderpädagogischer Förderbedarf“, des Geschlechts, der Rasse, der kulturellen Herkunft, der Sprache, der Religion.

Für diesen Prozess der Identitätsfindung im Wechsel zwischen Inklusion und Exklusion ist es sicherlich nicht hilfreich, die Bezeichnungen für vorhandene Barrieren bzgl. der vollen und gleichberechtigten Partizipationsmöglichkeit völlig abzuschaffen oder politisch korrekt einzufärben. Oft werden ja heute die zentralen Leitbegriffe wie Integration, Inklusion, Selbstbestimmung (Autonomie), Teilhabe (Partizipation), Assistenz und Barrierefreiheit bloß dafür verwendet, eigentlich segregierende Zielsetzungen zu behübschen.

Mit der Umetikettierung oder dem völligen Verzicht auf Etikettierungen alleine wird also kaum ent-hindert werden können. Sehr wohl macht es aber Sinn, die jeweils verwendeten Begriffe genau zu hinterfragen und sehr bewusst einzusetzen, denn Sprache spiegelt und konstruiert Realitäten. Es ist daher nicht egal, wie ich Menschen mit Beeinträchtigungen bezeichne. Während z.B. der Begriff „Körperbehinderter“ oder „körperbehinderter Mensch“ die Behinderung als Eigenschaft der jeweils individuellen Person zuschreibt und damit dem medizinischen Behinderungskonzept entspricht, nehmen die Begriffe „körperlich beeinträchtigt“ bzw. „motorisch beeinträchtigt“ oder „mobilitätsbehindert“ auf die soziale Definition von Behinderung Rücksicht.

Neben der Sprache sind aber vor allem die realen Bedingungen kritisch zu hinterfragen, inwiefern sie Exklusionsrisiken darstellen und inwiefern diese vermindert werden können.

Die Integrativen Regelklassen in Hamburg haben z.B. gezeigt, dass die Etiketten „lernbehindert“, „sprachbehindert“ oder „verhaltensgestört“ im Zusammenhang mit einer gerechten Ressourcenverteilung heute sicherlich nicht mehr notwendig sind. Anhand von sozialpolitischen Kennwerten wie der Höhe der Arbeitslosigkeit im Sprengel oder dem Anteil von Personen mit Migrationshintergrund könnten die Schulen präventiv mit einer sonderpädagogischen Grundausstattung versehen werden, ohne einzelne Kinder als lern-, verhaltens- oder sprachbehindert brandmarken zu müssen. Anders sieht dies z.B. bei gehörlosen Menschen aus: „Gebärden- und Schriftdolmetscher sind für viele gehörlose Menschen unverzichtbare Kommunikationshilfen. Es ist zur Zeit aber wohl kaum vorstellbar, dass immer und überall – in allen Schulklassen, in allen Seminaren an der Universität, in allen Workshops auf Tagungen und Kongressen – von vornherein auch entsprechende Kompetenzen und Hilfen vorgehalten werden. Dolmetscher für Gehörlose gibt es nur auf Anfrage, wobei die Beantragung allein mit einem ausgewiesenen Behindertenstatus möglich ist“ (Wocken 2011, 79).

Inklusive Bildung umfasst alle Bemühungen zur Umsetzung eines inklusiven Schulsystems ohne systematischen Ausschluss einzelner Gruppen. Grundlage dafür ist z.B. eine Pädagogik der Vielfalt (Prengel) bzw. eine Allgemeine Pädagogik (Feuser) auf der Basis von Individualisierung und innerer Differenzierung, die in allen Studiengängen, Professionswissenschaften, Fachwissenschaften und Fachdidaktiken Grundlage des pädagogischen Handelns aller PädagogInnen sein sollten.

Zusätzlich benötigt ein inklusives Bildungssystem spezialisierte PädagogInnen, aber sicherlich keine SonderschullehrerInnen. Eine der großen Herausforderung bei der Gestaltung von Studiengängen wird die Festlegung sein, welche Kompetenzen alle PädagogInnen erwerben müssen und was die spezifischen Kompetenzen für PädagogInnen mit dem Schwerpunkt Inklusive Pädagogik sind, also das Allgemeine und Besondere zu bestimmen. Aufbauend auf einem gemeinsamen Grundkonsens zur inklusiven Bildung, gemeinsamer Fähigkeiten zur Individualisierung und Differenzierung, zu Kooperation, Teamarbeit und inklusiver Schulentwicklung sowie einem gemeinsamen Grundwissen über Lernen, häufige Lernbarrieren und deren Abbau haben PädagogInnen mit dem Schwerpunkt Inklusive Pädagogik spezifische Kompetenzen vor allem in den Bereichen Diagnostik Beratung, Förderung und Schulentwicklung zu erwerben.

„Inklusive Pädagogik als zu entwickelndes Lehr- und Forschungsgebiet vereint, transferiert und entwickelt Erkenntnisse der bisher getrennten Fachgebiete Sonderpädagogik, Integrationspädagogik, Interkulturelle Pädagogik, gendergerechte Pädagogik und Hochbegabtenförderung zur Absicherung der Heterogenität in einem inklusiven Bildungssystem. So wie die Elementarpädagogik, die Grundschulpädagogik, die Sekundarstufenpädagogik oder die Berufspädagogik hat auch die Inklusive Pädagogik eine spezifische Zielgruppe, nämlich vulnerable und marginalisierte Personen, die aufgrund ihrer Lebens- und Lernbedingungen ohne besondere Unterrichts- und Erziehungsmaßnahmen ausschlussgefährdet sind. Um dies zu verhindern, erforschen, entwickeln und lehren die ExpertInnen des Fachbereiches Inklusive Pädagogik strukturelle, pädagogische, didaktische und methodische Adaptierungen des gemeinsamen Unterrichts (z.B. neue Ressourcenvergabemodelle, diagnostische Verfahren zur Lernprozessbegleitung, lernfördernder Einsatz digitaler Medien, unterstützte Kommunikationsformen, Abbau von Lernbarrieren, …).“ (ExpertInnengruppe Inklusive Pädagogik 2012, 7)

Die ExpertInnengruppe „Inklusive Pädagogik“ stimmt der Vorbereitungsgruppe darin zu, dass ein inklusives Schulsystem keinen eigenen Ausbildungslehrgang für ein „Sonderschullehramt“ benötigt, sehr wohl aber eine umfangreiche Spezialisierung in Inklusiver Pädagogik, damit wirklich alle Kinder und Jugendliche eine angemessene Bildung innerhalb der Gemeinschaft erhalten können. Diese „spezialisierten GeneralistInnen“ mit – ehemals – „sonder“-pädagogischen Kompetenzen garantieren, wie in der UN-Konvention gefordert, dass innerhalb des allgemeinen Schulsystems

„c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre wirksame Bildung zu fördern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Inklusion wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.“ (§ 24, Abs. 2)

Die vorgesehene Konzeption der PädagogInnenbildung Neu würde die Ausbildung von solchen spezialisierten PädagogInnen gut ermöglichen und die im Zusammenhang mit Inklusion unerwünschte Dualisierung zwischen Regel- und Sonderpädagogik endlich auflösen. Die bisher als Sonderpädagogik bezeichnete Disziplin aber auch die anderen Diversitätsaspekte würden mehr in die Bildungswissenschaften inkludiert, ohne dass der spezielle Fokus auf besondere pädagogische Bedarfe verloren ginge. Die geplante Verlängerung des Studiums und die Möglichkeit zur Spezialisierung innerhalb einer gemeinsamen Struktur erlaubt weiters eine längst fällige Anpassung der Ausbildungssituation sowohl der Sonderschul- als auch der Volks-, Haupt- und GymnasiallehrerInnen, da heute bereits alle LehrerInnen mit Aspekten befasst sind, die früher ausschließlich der Sonderpädagogik oder der Interkulturellen Pädagogik zugewiesen waren und darüber hinaus das Berufsfeld vieler SonderschullehrerInnen schon lange nicht mehr dem Bild der KlassenlehrerIn in einer Sonderschulklasse entspricht. Dementsprechend können in der PädagogInnenbildung NEU für alle PädagogInnen notwendige „sonderpädagogische Kompetenzen“ im gemeinsamen pädagogischen Kern ausreichend verankert werden und bisherige „SonderpädagogInnen“ würden wie alle PädagogInnen auch in einem Unterrichtsfach (Sekundarstufe) bzw. in allen Bildungsbereichen (Primarstufe) ausgebildet werden und damit unter anderem auch eine andere Stellung in den Kollegien erhalten.

[5] In OÖ zeigte sich, dass sich die Ressourcen der SPZs insgesamt von 29.936 Lehrerwochenstunden im Jahr 2002/03 auf 27.327, also um rund 124(!) Planstellen im Jahr 2007/08 verringert haben, obwohl die Zahl der KmSpF von 4.782 auf 4.911 gestiegen ist. Dies bedeutet ein durchschnittliches Minus von 25 Dienstposten pro Jahr! Und diese Rückentwicklung geht von Jahr zu weiter: von 2008/09 auf 2009/10 war sogar ein Minus von 30 Planstellen zu verkraften! (Quelle: Erhebung der SPZs OÖ)

[6] zu finden unter www.cisonline.at/index.php?id=43 [4.4.2009]

[7] Die „Neue Mittelschule (= NMS)“ ersetzt ab 2019 flächendeckend die Hauptschule (= HS), in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichten für 6 Wochenstunden zusätzlich ProfessorInnen von Gymnasien oder Berufsbildenden Höheren Schulen im Teamteaching mit den HS-/ NMS-LehrerInnen

Inklusion darf keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wie sein

Hauptziel von Bildung und Erziehung sind mündige und emanzipierte BürgerInnen, die entsprechend ihren Fähigkeiten selbstverantwortlich und selbstbestimmt an der Verwirklichung einer humanen, demokratischen und solidarischen Gesellschaft mitwirken. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn weder beeinträchtigte noch andere Menschen vom gemeinsamen Bildungsprozess ausgeschlossen oder strukturell benachteiligt werden. Jede/r muss das Recht zur vollen Partizipation an allen gesellschaftlichen Aktivitäten haben. Benachteiligungen, Barrieren – gleich welcher Art – sind durch entsprechende Hilfestellungen seitens der Gemeinschaft möglichst auszugleichen. Die Frage nach der „Inklusionsfähigkeit“ darf daher nie an das einzelne Kind, sondern immer nur an die Organisation, die Schule, den Kindergarten, das gesamte Bildungssystem gestellt werden. Neben einer inneren Schulreform hinsichtlich stärkerer Individualisierung und innerer Differenzierung ist es daher notwendig, nun auch eine äußere Reform der Strukturen anzugehen und die Schulgesetze sowie die LehrerInnenbildung gemäß den Anforderungen der Behindertenrechts-Konvention schrittweise zu ändern.

Inklusion wird dabei nicht selten als eine Vision gedacht, als „…Traum von einer inklusiven Bildungslandschaft, in der es weder Gymnasien, noch Sonderschulen noch auch Privatschulen gibt. Es ist der Traum von einem inklusiven Leben, das alle Altersstufen und alle Lebensbereiche vom Kindergarten über die Schule bis hin zu Beruf und Freizeit umfasst. Und es ist der Traum von einer inklusiven Gesellschaft, die keine marginalisierten Gruppen, keine Diskriminierungen durch ‚gender‛, ‚race‛, ‚class‛, ‚ability‛ und anderes mehr kennt“ (Wocken 2011, 78).

Um diese Vision nicht zur Illusion werden zu lassen, bedarf es realpolitischer Zugeständnisse im Hier und Jetzt, klarer Benennung von Benachteiligungen und Barrieren sowie einen gesellschaftspolitischen Einsatz für und mit den benachteiligten, von Ausschluss bedrohten Menschen für deren gleichberechtigte Teilhabe. Eine möglichst hohe Selbstbestimmung aller Menschen innerhalb einer friedvollen Gemeinschaft, die niemanden aufgrund geringerer Fähigkeiten, des Geschlechts, anderer Herkunft, Sprache, Religion oder sexueller Orientierung ausschließt bzw. strukturell benachteiligt, der Abbau von Barrieren an der Teilhabe von Bildung und eine Erhöhung der Chancengerechtigkeit für alle sind die Zielsetzungen aller Bemühungen. Inklusion ist somit ein zutiefst radikales, an die gesellschaftlichen Wurzeln gehendes Anliegen, dass wohl nie erreicht, sondern Tag für Tag aufs Neue gelebt werden muss.

Um den bei einer Verankerung der Inklusion als Leitidee sonderpädagogischer Förderung zu erwartenden großen Widerstand mancher Länder und SonderschulbefürworterInnen zu minimieren und das Aufbrechen alter Polaritäten zu vermeiden, könnten folgende Maßnahmen hilfreich sein:

-

Versachlichung des Diskurses;

-

Verankerung eines ausreichend langen Übergangszeitraumes von z.B. 10 Jahren;

-

vermehrt Zusatzqualifikationen in bundesweiter Abstimmung aller Pädagogischen Hochschulen anbieten und von den LehrerInnen einfordern (z.B. Hochschullehrgang für integrative Beschulung geistig behinderter Kinder, IntegrationslehrerIn, Gebärdensprache für bilingualen Unterricht, …);

-

Neuausrichtung der LehrerInnenausbildung gemäß den Vorgaben der PädagogInnenbildung Neu und den Empfehlungen der ExpertInnengruppe Inklusive Pädagogik;

-

Einbeziehung aller Systempartner (Inklusion verändert ja vor allem die Regelschulen!) in einen ausführlichen Diskurs über die notwendigen Gesetzesänderungen zur Konkretisierung der inklusiven Leitlinie (z.B. SchOG, SchPflG, SchUG, Dienstrecht, …);

-

Verankerung der Inklusion auch im Bereich der vor- und nachschulischen Erziehung und Bildung;

-

Ernstnehmen der Bedenken und Lösungen für die momentan aktuellen Probleme anbieten (z.B. Absicherung eines Mindeststandards von Personalressourcen gemäß des realen Bedarfs; ausreichende materielle Ausstattung; Präzisierung und bundesweite Verankerung der förderlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Klassenschülerhöchstzahl, Anteil der Kinder mit SpF in Integrationsklassen und zusätzlichem Lehrereinsatz; Ganztagesbetreuung auch für schwerer beeinträchtigte Kinder in integrativen Formen absichern und insgesamt stärker ausbauen, Mehrstufenklassen gezielt fördern);

-

Unterstützungssysteme für den Systemwandel anbieten (für die Schulbehörden, die Schulen, die SPZ; Angebote in der Aus-, Fort- und Weiterbildung unter Berücksichtigung der „inneren Integration“);

-

enge Verknüpfung der Inklusionsdebatte mit dem allgemeinen Bildungsdiskurs herstellen. (Vgl. Feyerer 2009, 96)

Und damit möchte ich mit einem Gedicht Erich Frieds schließen:

„Die Zukunft liegt nicht darin,

dass man an sie glaubt

oder nicht an sie glaubt,

sondern darin,

dass man sie vorbereitet.“

(Erich Fried)

Bless, G. (1995). Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

BRK (2006). UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen. [online] Originalfassung vom 13.12.2006, URL: http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150

deutsche Übersetzung, URL: http://www.alle-inklusive.behindertenbeauftragte.de/cln_160/nn_1430096/SharedDocs/Downloads/DE/AI/BRK,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/BRK.pdf [22. Juli 2009].

D’Alessio, S./ Donnelly, V./ Watkins, A. (2011). ‘Inclusive education across Europe: the move in thinking from integration to inclusion’, Revista de Psicología y Educación (in press).

Deutsche UNESCO-Kommission (2009). Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik. Policy guidelines on inclusion in education (dt.). Bonn.

Dumke, D./Schäfer, G. (1993). Entwicklung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Integrationsklassen : Einstellungen, soziale Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmale und Schulleistungen. Weinheim: Deutscher Studienverlag.

Eckhart, M./Haeberlin, U./Lozano, S.C./Blanc, P. (2011). Langzeitwirkungen der schulischen Integration. Eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit fürdie soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter. Bern: Haupt Verlag.

Eichelberger, H. /Wilhelm, M. (2003). Entwicklungsdidaktik. Alle Kinder gehen ihren Weg. Wien: öbv&hpt.

ExpertInnengruppe „Inklusive Pädagogik“ zur PädagogInnenbildungNeu (2012). Die Zukunft der pädagogischen Berufe unter besonderer Berücksichtigung marginalisierter und vulnerabler Gruppen. Empfehlungen der ExpertInnengruppe „Inklusive Pädagogik“. URL: http://www.ph-ooe.at/de/inklusive-paedagogik/publikationen.html

Feuser, G. (1995). Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Feyerer, E. (2011). Inklusion als Chance für Sonderschulen. In: Heilpädagogik, 54(1), 14-20.

Feyerer, E. (2009). Qualität in der Sonderpädagogik: Rahmenbedingungen für eine verbesserte Erziehung, Bildung und Unterrichtung von Schüler/inne/n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In W. Specht (Hg.), Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Band 2: Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen (S. 73-97). Graz: Leykam (downloadbar unter www.bifie.at ).

Feyerer, E. (1998). Behindern Behinderte? Integrativer Unterricht auf der Sekundarstufe I. Innsbruck-Wien: Studienverlag.

Feyerer, E./Prammer, W. (2003). Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I. Anregungen für eine integrative Praxis. Weinheim; Basel; Berlin: Beltz.

Flieger, P. (2012). Es läuft was falsch bei der Schulintegration. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/flieger-segregationsquotient.html [13. Mai 2012]

Gruber, H. (2011). „Die einseitige und gezielte Diskreditierung bzw. Verunglimpfung der Sonder- oder Förderschulen ist ein ungeeignetes Mittel, um mehr Integration und Chancengleichheit durchzusetzen.“ In: Heilpädagogik, 54(1), 2-13.

Klicpera, C. (2005). Elternerfahrungen mit Sonderschulen und Integrationsklassen. Eine qualitative Interviewstudie zur Schulwahlentscheidung und zur schulischen Betreuung in drei österreichischen Bundesländern. Wien, Lit.

Köb, H./Müller, K./Weiss, J. (2011). Sind Sonderschulen mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vereinbar? In: Heilpädagogik, 54(1), 21-24.

Lingenauber, S. (2003). Normalismusforschung: Über die Herstellung einer neuen Normalität im integrationspädagogischen Diskurs. In G. Feuser (Hrsg.), Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Band 1 der Reihe Behindertenpädagogik und Integration. (S. 63-74). Hamburg: Verlag Peter Lang.

Haeberlin, U./Bless, G./Moser, U./Klaghofer, R. (1991). Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. 2., erweiterte Auflage. Bern: Haupt.

Klafki, W. (2007). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. (6. Aufl.). Weinheim; Basel: Beltz.

Kösel, E. (1995). Die Modellierung von Lernwelten. Ein Handbuch zur Subjektiven Didaktik. Band 2. Elztal-Dallau: Laub.

Lehner, M. (2009). Allgemeine Didaktik. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt.

Muth, J. (1992). Schule als Leben. Prinzipien – Empfehlungen – Reflexionen. Eine pädagogische Anthologie. Baltmannsweiler, Schneider Verlag.

Niedermair, C. (2004). Zur Pragmatik der Vision einer Schule für alle. Integrative Unterrichtsgestaltung im Spiegel von Theorie und Alltagspraxis am Beispiel der ersten Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg. Aachen: Shaker.

Platte, A. (2005). Schulische Lebens- und Lernwelten gestalten. Didaktische Fundierung inklusiver Bildungsprozesse. Münster: Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat.

Prengel, A. (1994). Zur Dialektik von Gleichheit und Differenz in der Integrationspädagogik. In: Hans Eberwein (Hrsg.), Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik, 3. Auflage, (S. 93 – 98). Weinheim; Basel: Beltz.

Reich, K. (2002): Konstruktivistische Didaktik: Lehren und Lernen aus interaktionistischer Sicht. Neuwied, Kriftel: Luchterhand.

Ruf, U./Gallin, P. (1999). Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 2: Spuren legen – Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und Reisetagebüchern. Seelze: Velber.

Sander, A. (2004). Inklusive Pädagogik verwirklichen – Zur Begründung des Themas. In: I. Schnell & A. Sander (Hrsg.), Inklusive Pädagogik (S. 11-22). Bad Heilbrunn/Obb., Julius Klinkhardt.

Sander, A. (1982). Schulschwache Kinder in Grundschule oder Sonderschule? : Untersuchungen zur unterrichtlichen Effizienz der Lernbehindertenschule. In: Reinartz, A. & Sander, A. (Hrsg.): Schulschwache Schüler in der Grundschule, (S. 121–139). Weinheim, Basel: Beltz.

Seitz, S. (2005). Zeit für inklusiven Sachunterricht. Hohengehren: Schneider Verlag.

Seitz ,S./Scheidt, K. (2012). Vom Reichtum inklusiven Unterrichts – Sechs Ressourcen zur Weiterentwicklung. www.inklusion-online.net , Heft 1 und 2/2012.

Sermier, R. (2006). Die Integration von behinderten Kindern in die Regelschule. Wo steht die Schweiz? URL: http://www.ausbildung-sehbehinderung.ch [10.5.2010].

Siebert, B. (2006). Begriffliches Lernen und entwickelnder Unterricht. Grundzüge einer kulturhistorischen Didaktik für den integrativen Unterricht. Berlin: Lehmanns Media.

Specht, W./Seel, A./ Stanzel-Tischler, E./Wohlhart, D. und die Mitglieder der Arbeitsgruppen des Projekts QSP (2007). Individuelle Förderung im System Schule. Strategien für die Weiterentwicklung von Qualität in der Sonderpädagogik, Graz-Klagenfurt: Zentrum für Schulentwicklung. URL: http://qsp.or.at [23.5.2010].

Specht, W./Gross-Pirchegger, L./Seel, A./Stanzel-Tischler, E./Wohlhart, D. (2006). Qualität in der Sonderpädagogik. Ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Forschungsansatz, Ergebnisse, Schlussfolgerungen. ZSE-Report Nummer 70. Graz: Zentrum für Schulentwicklung; download unter www.bifie.at.

Stichweh, R. (2009). Leitgesichtspunkte einer Soziologie der Inklusion und Exklusion. In: Rudolf Stichweh & Paul Windolf (Hrsg.): Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit (S. 29-41). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. Zeitschrift für Heilpädagogik, 57(3), 6-14.

UNESCO (2008). Inclusive Education: The Way of the Future. Conclusions and Recommendations of the 48th Session of the International Conference on Education (Ice). URL: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48-5_Conclusions_english.pdf [30.3.2011].

Wansing, G. (2005). Teilhabe an der Gesellschaft – Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion.Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Wilhelm, M./Bintinger, G./Eichelberger, H. u. a. (2002). Eine Schule für Dich und mich! Inklusiven Unterricht, Inklusive Schule gestalten. Ein Handbuch zur integrativen Lehrer/innenaus- und -weiterbildung. Innsbruck; Wien; München; Bozen: Studienverlag.

Wocken, H. (2011). Das Haus der inklusiven Schule. Baustellen – Baupläne – Bausteine. Hamburg: Feldhaus Verlag.

Wocken, H. (1998). Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen Unterrichts. In: A. Hildeschmidt & I. Schnell (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle (S. 37-52). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Quelle

Ewald Feyerer: Der Umgang mit besonderen Bedürfnissen im Bildungswese. Erschienen in: Zeitschrift für Inklusion, Ausgabe 04/2012, http://www.inklusion-online.net/ , ISSN 1862-5088

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 04.05.2016