Bindungstheoretische Impulse für eine inklusive Pädagogik - Ansätze zur Kompetenz- und Autonomieentwicklung in der heilpädagogischen Arbeit

Erschienen in: Zeitschrift für Inklusion, Ausgabe 01/2010; Vortrag an der Katholischen Hochschule Berlin am 06.07.09. Zeitschrift für Inklusion (01/10)

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitende Bemerkungen

- 2. Bindungstheoretische Aspekte im Überblick

- 3. Folgerungen für die Kompetenz- und Autonomieentwicklung

- 4. Anwendungsmöglichkeiten in der heilpädagogischen Praxis

- 5. Zur Leitidee Inklusion

- 6. Bindungstheoretische Impulse im Prozess gesellschaftlicher Inklusion

- 7. Aspekte heilpädagogischer Assistenz als Voraussetzung für Inklusion

- 8. Zusammenfassung

- 9. Literatur

Das fachliche und ethische Anliegen der Behindertenhilfe besteht seit langem darin, Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu bieten, als gleichberechtigte Bürger in ihrem Gemeinwesen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben[1].

Was bedeutet dies im Alltag für Menschen, die unter der Bedingung einer schweren Behinderung mit Verhaltensauffälligkeiten und hohem Assistenzbedarf leben? Welche heilpädagogischen Angebote sind erforderlich, um ihnen größtmögliche Autonomie mit Assistenz und damit Partizipation und Zugehörigkeit zu ermöglichen?

Zu diesem vielschichtigen Thema gibt es bereits mehrere Veröffentlichungen zur Situation im In- und Ausland[2]. Ich möchte diese durch einige bindungstheoretisch basierte Überlegungen ergänzen, die einer inklusiven (heil-)pädagogischen Arbeit zugrunde liegen sollten und auf meinen Erfahrungen mit diesem Personenkreis im Praxisfeld beruhen:

Im gegebenen Rahmen können die zentralen Aussagen der Bindungstheorie[3] nur sehr kurz im Überblick dargestellt werden. Ich beschränke mich hier auf Aspekte, die mir für die Autonomie- und Kompetenzentwicklung in inklusiven Zusammenhängen besonders relevant erscheinen.

Bindungs- und Explorationssystem

Zu den bindungstheoretischen Grundannahmen gehört die Existenz zweier komplementärer Verhaltenssysteme, die sich als Überlebensstrategien evolutionär entwickelt und phylogenetisch verankert haben: Zum einen das Bindungs- und Explorationsverhalten des Menschen, das sich als Entwicklungsdynamik vom Kleinkindalter über die gesamte Lebensspanne erstreckt.

Komplementär dazu existieren intuitive Verhaltensbereitschaften bei Personen, z.B. den Eltern, die bei Gefahr, Angst oder Unsicherheit zur Stelle sind - ebenso wie sie andernfalls bei Neugier (also Explorationsbedürfnissen) Unterstützung zur Erkundung der Umwelt bieten. Dieses Verhaltenssystem ist in der frühkindlichen Entwicklung gut zu beobachten, ist aber wohl jedem von uns auch in späteren Lebensphasen bekannt: in Belastungssituationen benötigen und suchen wir Menschen, die uns Rückhalt und Unterstützung bieten können[4].

Das Grundmotiv dieses Verhaltenssystems ist, die Herausforderungen und Anforderungen des Lebens auf einer möglichst sicheren Basis bewältigen zu können.

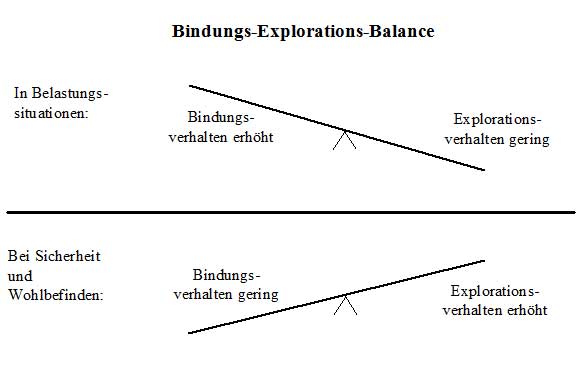

Bindungs-Explorations-Balance

Bindungs-Explorations-Balance

Dies wird auch als Bindungs-Explorations-Balance bezeichnet und lässt sich als "Wippe" vorstellen. Beide Motivsysteme beeinflussen sich wechselseitig: Wenn die Konfrontation mit etwas Neuem verunsichert oder Angst macht, besteht ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Das Bindungsverhalten setzt ein, weil es Schutz bietet. Solange Sicherheitsbedürfnisse bestehen, ist das Explorationsbedürfnis gering - daher hat in solchen Situationen beispielsweise das Bemühen um "Ablenkung" eines Kindes wenig Erfolg.

Das angeborene Neugier- bzw. Explorationsverhalten bietet die Chance, Erfahrung und Wissen zu erweitern. Dies kann zugleich Unsicherheiten allmählich reduzieren. Neue Erfahrungen und bestimmte Situationen werden jedoch vermieden, wenn sie als stark verunsichernd erlebt werden und subjektiv notwendige Sicherheiten fehlen. Dann ist ein Erfahrungszuwachs kaum möglich.

Eine ausgewogene Balance wäre also der Idealzustand: auf Grundlage einer sicheren Basis kann ein Mensch explorieren und sich seine Umwelt aneignen. Dies ist Voraussetzung und Motor von Kompetenz- und Autonomieentwicklung. In der Pädagogik geht es also darum, das Explorationsverhalten alters- und situationsangemessen zu unterstützen.[5]

In der frühen Entwicklung von Kindern mit oder ohne Behinderung gibt es allerdings viele Gefährdungen dieser Balance (durch Überbehütung, Überforderung, Vernachlässigung etc.).

Zur Entwicklung der Bindung

Die Bindung an eine oder wenige Bezugspersonen ist nicht von vornherein gegeben, sondern entwickelt sich über die alltäglichen Interaktionen im Laufe des ersten Lebensjahres eines Kindes sukzessive in aufeinander aufbauenden Phasen (als vorbereitende-, entstehende- und ausgeprägte Bindung). Bis etwa zum 3. Lebensjahr entsteht eine stabile belastbare Bindung, innerhalb derer das Aushandeln beiderseitiger Bedürfnisse zunehmend möglich wird. Eine sichere und verlässliche Bindung ermöglicht einem Säugling und Kleinkind neugierig zu sein, zu spielen und zu lernen. Andernfalls überwiegt die Unsicherheit. Die Lust auf neue Erfahrungen ist reduziert.

Die Bindungstheorie unterscheidet vier Bindungstypen, die sich durch die überwiegenden Erfahrungen mit den Bezugspersonen herausbilden und wie folgt skizziert werden können:

Sichere Bindung

Kind hat gelernt, dass es sich auf seine Bezugspersonen verlassen kann, diese ihm ggf. Trost, Rückhalt und auch angemessene Freiräume bieten.

Unsicher-vermeidende Bindung

Kind hat wiederholt die Erfahrung gemacht, dass seine (Bindungs-) Bedürfnisse nicht verstanden oder akzeptiert werden und häufig Zurückweisung erlebt. Unsicher-ambivalente Bindung

Kind erlebt seine Bezugsperson als unberechenbar. Sein Bindungsverhalten ist daher ständig aktiviert: es klammert, muss sich vergewissern, hat starke Trennungsängste. Unsicher-Desorganisierte Bindung

Kind ist hin- und her gerissen zwischen der Suche nach Zuwendung und gleichzeitiger Angst vor der Bezugsperson, z.B. infolge von Gewalterfahrungen.

Eine sichere Bindung gilt als beste Voraussetzung für die Entwicklung kognitiver, emotionaler und sozialer Kompetenz, die zugleich als Ressource und Schutzfaktor im Lebenslauf wirkt. Dies gilt für Kinder mit oder ohne Behinderung gleichermaßen.

Konzept der Feinfühligkeit

Wie entsteht eine sichere Bindung?

Für die Entwicklung von Bindungssicherheit hat sich das Konzept der Feinfühligkeit neben anderen Einflussfaktoren als maßgeblicher Prädiktor herausgestellt. Nach Ainsworth (2003) beinhaltet dies folgende Merkmale: Die Bezugsperson muss emotional verfügbar und physisch erreichbar sein. Sie muss die Bedürfnisse des Kindes (bzw. des anderen Menschen) anhand seiner Signale und seines Verhaltens aufmerksam wahrnehmen und aus dessen Perspektive interpretieren können. Schließlich sollte sie dem Entwicklungsstand gemäß angemessen reagieren. Die Kunst liegt in dieser "Angemessenheit": Überbehütung oder Direktivität vermeiden und beispielsweise nur helfen, wenn Unterstützung nötig ist oder erbeten wird. Diese Reaktion sollte möglichst prompt erfolgen, so dass z.B. das Kind einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und dem Effekt herstellen kann. So erlebt es die Effektivität seines Handelns. Bei Menschen mit Behinderung kann es erforderlich sein, solche Erfahrungen von Selbstwirksamkeit je nach individueller Ausgangslage und Art der Behinderung in besonderer Weise zu unterstützen (z.B. durch passende Lagerung eines Kindes mit Körperbehinderung, durch angemessene Materialien, Berücksichtigung der individuellen Wahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsmöglichkeiten etc.)

Feinfühlige Reaktionen ermöglichen so Kompetenzerleben und bieten damit die Basis für Selbstvertrauen und Autonomieentwicklung auf der Grundlage sozialer Interaktion, denn: "Der Mensch wird am Du zum ich" (Buber 199412)

Mit Ainsworth ist zu betonen, dass diese Interaktion grundsätzlich in Akzeptanz des Kindes als eigenständiger Persönlichkeit und in Kooperation mit ihm erfolgen sollte - vs. eines einmischenden oder fremd bestimmenden Durchsetzens von Interessen der Bezugsperson.

Feinfühliges Verhalten liegt in der überwiegenden Verantwortung einer kompetenten Bezugsperson, es können jedoch auf beiden Seiten erschwerende Bedingungen vorliegen, z.B. bei Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Behinderungen und ihren Eltern.[6] Die Bindungssignale des Kindes sind möglicherweise schwerer lesbar, dies irritiert die intuitiven elterlichen Verhaltensbereitschaften, die zudem durch die Trauer über die Behinderung ihres Kindes belastet sein können. Das Verhalten der Eltern wirkt verunsichernd auf das Kind zurück bzw. wird vom Kind nicht als kontingent und verlässlich erlebt, z.B. auch aufgrund von Informationsverarbeitungsproblemen bei Kindern mit Autismus oder geistiger Behinderung. Die Interaktion misslingt und verläuft für beide Seiten unbefriedigend, was sich perspektivisch in einer unsicheren Bindungsqualität auswirken kann.

Bindungsqualität und innere Repräsentationen

Aufgrund der unterschiedlichen Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen entwickeln sich verschiedene Bindungstypen (s.o.), die sich im weiteren Entwicklungsverlauf als psychische Repräsentationen ("innere Arbeitsmodelle") niederschlagen. Sie wirken sich auf das Selbstkonzept einer Person aus und steuern ihre Erwartungshaltung und ihr Verhalten im Umgang mit anderen Menschen. Für die (heil-)pädagogische Arbeit ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass korrigierende Erfahrungen im Kontakt mit anderen verlässlichen Menschen die Chance für Veränderungen bieten.Hier liegen auch die Ansatzpunkte für Pädagogik, Beratung und Therapie.

Trennungsreaktionen als Anzeichen einer Bindung

Bei diesem gerafften Überblick der zentralen Aspekte der Bindungstheorie darf die Erwähnung der Trennungsphänomene nicht fehlen, mit denen sich Bowlby ebenfalls ausführlich befasst hat. Dazu gehören alle Varianten von Protestverhalten, Verzweiflung und starker Sehnsucht, die schließlich in einer scheinbaren Entfremdung münden können. Unfreiwillige Trennungen lösen starke Trennungsreaktionen aus, weil das oben erwähnte Bindungssystem heftig aktiviert wird. Dieser Zusammenhang ist auch in Ablöseprozessen, z.B. bei Menschen mit schwerer Behinderung und ihren Familien von großer Bedeutung (vgl. Fischer 2008).

[3] Diese hat Bowlby auf Basis der Untersuchungen von Spitz, Robertson, Ainsworth, u.a. sowie seinen eigenen Arbeiten entwickelt.

[4] Bowlby: "someone who is stronger and wiser".

[5] Dieser Bereich ist bisher von der Bindungstheorie kaum systematisch untersucht worden.

[6] vgl. auch Sarimski 1986, Papousek 1996 u.a.

Aus diesen bindungstheoretischen Grundannahmen lassen sich für die Kompetenz- und Autonomieentwicklung generell verschiedene Konsequenzen ableiten: Besondere Beachtung verdient die feinfühlige Unterstützung von Bindungs- und Explorationsbedürfnissen. Bei Menschen mit schwerer Behinderung sind z.B. kleinste Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zur aktiven Aneignung der Umwelt von hoher Bedeutung, die gemäß dem Konzept der Feinfühligkeit (s.o.) zum Aufbau von Kompetenz unterstützt werden können. Im Hinblick auf die pädagogische Zielorientierung "Selbstbestimmung, Selbständigkeit und Autonomie" dürfen dabei Bedürfnisse nach Sicherheiten und Bindung an verlässliche Bezugspersonen nicht übersehen bzw. unterschätzt werden.

Zur Kompetenzentwicklung gehört des Weiteren eine anregende Umgebung, die zur Exploration herausfordert, dabei jedoch das mittlere Erregungsniveau einer Person nicht über- oder unterschreitet, sodass die Motivation dieser Person zur Erkundung erhalten bleibt. So kann sich Kompetenz, Selbstvertrauen und relative Autonomie auf Grundlage der individuellen Möglichkeiten in Interaktion mit feinfühligen Personen der Umwelt entfalten.

Bindungstheoretische Erkenntnisse können in allen Bereichen der heilpädagogischen Arbeit Anwendung finden:

-

zur Unterstützung der frühkindlichen Entwicklung (wird hier bereits vielfach genutzt)

-

in Bildungsprozessen (Schule und Erwachsenenbildung)

-

in allen Übergangs- und Ablöseprozessen (z.B. Eingewöhnung KiTa, beim Übergang in eine Wohneinrichtung etc.)

-

im Prozess gesellschaftlicher Inklusion

In diesem Beitrag möchte ich exemplarisch auf die Möglichkeiten gesellschaftlicher Inklusion eingehen, für den einige Aspekte der Bindungstheorie eine zentrale Orientierung bieten können.

Inklusion als unbedingte Zugehörigkeit

Inklusion ist mit Speck (1998) als ethisches Grundprinzip der unbedingten Zugehörigkeit zu definieren, das in einem permanenten gesellschaftlichen Prozess wechselseitig anzustreben ist. Inklusion meint das gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren und niemanden ausgrenzen, denn "Es ist normal, verschieden zu sein" (R.v.Weizäcker). Im Unterschied zur Integration besagt der Begriff der Inklusion, dass Menschen mit Behinderung als Bürger von Geburt an selbstverständlich und uneingeschränkt dazu gehören. Neben den bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen (Grundgesetz, 3,3; SGB IX) und gestärkt durch die Ratifizierung der UN-Konvention müssen allerdings weitere Voraussetzungen und Strukturen geschaffen werden, die diese Zugehörigkeit und eine gesellschaftliche Akzeptanz tatsächlich ermöglichen. Es gibt zwar bereits ermutigende Beispiele und Entwicklungen, (Netzwerke in der Gemeinde und bürgerschaftliches Engagement, z.B. der community care und comunity living Bewegung, Empowerment-Prozesse etc.), aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns.

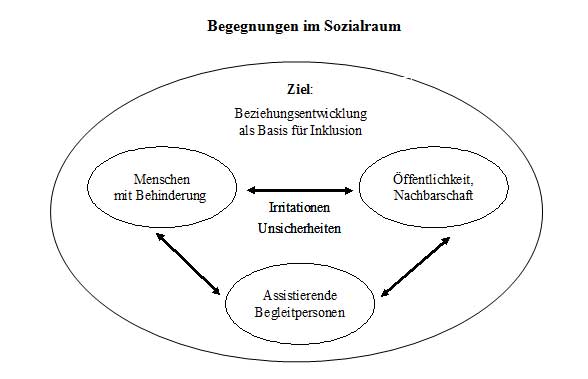

Begegnungen im Sozialraum

Die Leitidee Inklusion als gesellschaftliches Prinzip und als Orientierung in der heilpädagogischen Arbeit bedeutet, alle Menschen eines Sozialraums - mit oder ohne Behinderung, mit ihren Bedürfnissen nach Wohlbefinden im Zusammenleben in den Blick zu nehmen: Dabei ist zu berücksichtigen, dass Menschen mit Behinderung und hohem Betreuungsbedarf in der Öffentlichkeit gelegentlich Verhaltensweisen zeigen, die auf ihre Umgebung befremdlich wirken, irritieren und verunsichern können. Damit stoßen sie vielfach zunächst auf ablehnende Einstellungen und Berührungsängste bei ihren Mitmenschen.

Für Menschen mit Behinderungen sind die Verhaltensweisen anderer häufig ebenfalls schwer verständlich und die Komplexität und Hektik des urbanen Lebens - gerade in einer Großstadt - vermutlich auch sehr irritierend. Da scheinen sich zwei Welten gegenüber zustehen, so dass gelingende Kontakte und Interaktionen manchmal nur mit Assistenz möglich sind[7].

Begegnungen im Sozialraum

Begegnungen im Sozialraum

Verschiedene Untersuchungen verweisen auf die Probleme und Chancen im Zusammenleben. Es kommt zum Beispiel auf die Art und Qualität der Kontakte und auf bestimmte Bedingungen an: u.a. dass sie freiwillig stattfinden, als emotional angenehm und subjektiv als "lohnend" erlebt werden (vgl. Tröster 1990, Cloerkes 1997, Seifert 2001 u.a.).

Was können nun bindungstheoretische Erkenntnisse in diesem Prozess beitragen? Wie sind Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne schwere Behinderung in der Nachbarschaft und in der weiteren Öffentlichkeit zu gestalten, so dass Beziehungen entstehen - mehr oder weniger intensiv, so wie es den Bedürfnissen der beteiligten Personen und den kulturellen Gepflogenheiten des jeweiligen Gemeinwesens entspricht? - Wie können vielleicht sogar auch personspezifische Beziehungen, also Bindungen - und somit etwas wirklich "Zwischenmenschliches" entstehen, wie Buber sagt? Das Ziel ist eine Beziehungsentwicklung als Basis für Inklusion. Um dieses Ziel zu erreichen, sind mehrere Überlegungen erforderlich:

Beziehungsentwicklung braucht Begegnung und Information

Die Entwicklung von Beziehungen benötigt Zeit und positiv erlebte Interaktionen.

Alltägliche wiederkehrende Begegnungen z.B. beim Bäcker, im Gemüseladen, beim Friseur, im Drogeriemarkt, die bei Menschen mit hohem Assistenzbedarf nur in Begleitung stattfinden können, ermöglichen die gegenseitige Wahrnehmung und allmähliches Kennen lernen. Wenn dabei kurze Interaktionen stattfinden, die von beiden Seiten als angenehm empfunden werden, können im Laufe der Zeit auch personspezifische Beziehungen entstehen.

Es kann natürlich vorkommen, dass in der Begegnung Verhaltensweisen auffallen, die subjektiv als störend erlebt werden. Mit Unterstützung der Assistenten können sie thematisiert werden. Wenn das Neue und zunächst Befremdliche verstehbar wird, dann ist auch das dialogische Aushandeln beiderseitiger Bedürfnisse und Grenzen besser möglich.

Beispiel: Herr S. ist mit seiner Assistentin häufig im Kiez unterwegs. Dabei möchte er entgegenkommende Personen manchmal gern umarmen. Das verwundert und ist natürlich nicht allen recht. Die Assistentin kann erklären, dass Herr S. auf diese Weise Kontakt aufnehmen möchte, wenn ihm jemand sympathisch ist. Sie kann die betreffende Person bitten, Herrn S. freundlich aber direkt zu sagen, dass sie das nicht mag und ihm lieber die Hand reichen will. - Die Anwesenheit der assistierenden Begleitperson vermittelt anderen zugleich Sicherheit, denn:

Die Annäherung beider Welten erfordert Sicherheit

Grundlage für eine Annäherung sind Sicherheiten für alle Beteiligten: für die Bürger mit Behinderungen ebenso wie für die übrigen Bürger im öffentlichen Raum. Bei auffallenden Verhaltensweisen kann auch ein erhöhter Bedarf an Sicherheit im Umfeld bestehen. Soweit Menschen mit Behinderung Assistenz benötigen, nehmen ihre Begleitpersonen eine zentrale Rolle für das Gelingen von Begegnungen und Interaktionen ein: Sie kennen die Bedürfnisse der Menschen mit schwerer Behinderung ebenso wie die durchschnittlichen Bedürfnisse der Öffentlichkeit mit ihren sozialen und kulturellen Gepflogenheiten. Aufgrund dieser Kenntnis können sie beiden Seiten Sicherheit vermitteln und gelingende Interaktionen ggf. anbahnen und assistierend begleiten.

Gelingende Interaktion erfordert Feinfühligkeit

Alltägliche Begegnungen bieten die Chance für einen Empathieerwerb, der Feinfühligkeit im Umgang ermöglicht. Intuitive feinfühlige Verhaltensbereitschaften existieren bei den meisten Menschen - auch ohne heilpädagogische Ausbildung, z.B. wenn sie Unterstützungsbedarf bei anderen wahrnehmen, die sich offenkundig in einer Notlage befinden. Es wird zwar zunehmend beklagt, dass dieses Verhalten in heutiger Zeit zurück geht, es ist aber weiterhin vielfach anzutreffen.

Beispiel: Herr P. hat eine schwere geistige Behinderung mit autistischen Zügen. Bei einem Spaziergang mit einer jungen Mitarbeiterin seiner Wohngruppe setzte er sich plötzlich unvermittelt auf den Boden und war um nichts in der Welt zu bewegen, wieder aufzustehen. Bis ein ihm fremder Passant vorbeikam, der die Situation und das Bemühen der Begleiterin intuitiv erfasste. Er blieb stehen, fragte, ob er helfen könne und reichte Herrn P. die Hand zum Aufstehen. Dieser ergriff sie spontan, erhob sich und war nun bereit, mit seiner Begleiterin weiter zu gehen.

Erweiterung von Kompetenz im Umgang miteinander

Gelingende Interaktionen wie in den genannten Beispielen können zu einer Kompetenzerweiterung auf beiden Seiten führen. Kompetenz entwickelt sich durch aktive selbsttätige Aneignung der Umwelt - auf allen Alters- bzw. Entwicklungsstufen des Menschen. Es geht dabei einerseits um die Aneignung der dinglichen Umwelt in anregender Umgebung (hier also durch Unternehmungen im öffentlichen Raum) sowie andererseits im sozialen Bereich: Menschen mit schwerer geistiger Behinderung erhalten in der direkten Interaktion positive oder negative Reaktionen (z.B. bei distanzlosem Verhalten etc.). Sie erleben die unmittelbare Wirkung ihres Verhaltens und können es in der direkten Begegnung möglicherweise im Sinne der vorherrschenden kulturellen Normen verändern. Dies beinhaltet Entwicklungs- und Empowermentprozesse.

Bei feinfühliger Unterstützung solcher Interaktionen durch eine assistierende Begleitperson kann sich auch die Kompetenz auf Seiten der Öffentlichkeit erweitern und Unsicherheiten reduzieren: Eine Friseuse stellt fest: "Am Anfang hat man ja doch eine Berührungsangst, die Menschen richtig anzufassen, aber jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr".

Auch ein Bistrobesitzer hat nach einiger Zeit keine Sorge mehr: "Das hat sich beim zweiten oder dritten Mal geändert, weil die sitzen da und die tun keinem Menschen was und die essen und trinken." [8]

Auf beiden Seiten kann sich so das autonome Handeln im Umgang miteinander erweitern. Es können Interaktionen und Beziehungen unterschiedlicher Intensität und Qualität entstehen: von oberflächlichen Kontakte im Vorübergehen bis hin zu personspezifischen Bindungen (z.B. bei ehrenamtlicher Patenschaft etc.) Ein Netzwerk an Beziehungen und ein hoher Bekanntheitsgrad im Sozialraum kann zudem Schutz und Sicherheit bieten, z.B. vor behindertenfeindlichen Übergriffen. In diesem Zusammenhang sei die von Angela Merkel erwähnte "Kultur des Hinschauens" erwähnt: Im Sinne der Care Ethics fühlen sich Mitbürger mitverantwortlich.

Inklusion für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und hohem Betreuungsbedarf, d.h. ihre Partizipation an Aktivitäten im Gemeinwesen kann im Einzelfall sehr hohe Anforderungen an die Assistenz stellen. Die Begleiter sind Brückenbauer im Sozialraum, denn sie kennen die Bedürfnisse beider Welten. Sie werden zu Schlüsselpersonen, die Inklusion unter folgenden Bedingungen ermöglichen können.

Achtsamkeit für Bedürfnisse und Wohlbefinden der Menschen mit Behinderung

Heilpädagogisches Handeln als Assistenz im Umfeld muss sich zunächst auf das Wohlbefinden des begleiteten Menschen und seine Bedürfnisse richten, d.h., ihm die individuell angemessene Sicherheit vermitteln, auf deren Basis Erkundungen zur Aneignung der Umwelt erst möglich werden. Man denke an die vielfältigen Eindrücke und Anforderungen z.B. in einer Großstadt. Die Bindung an die begleitende Bezugsperson hat für Menschen mit Behinderung Priorität: als sichere Basis, die Halt gibt in einer unüberschaubaren, verwirrenden, verunsichernden Welt.

Beachtung der (Sicherheits- )bedürfnisse anderer Personen

Zugleich sind die Sicherheitsbedürfnisse der anderen Menschen im öffentlichen Raum zu berücksichtigen: Das Verhalten einer Person mit autistischen Zügen und selbst- oder fremdverletzendem Verhalten kann in seiner Umgebung große Verunsicherung hervorrufen: Möglicherweise werden Schamgrenzen und kulturelle Normen verletzt. Es entstehen Ängste, z.B. bei Eltern um ihre Kinder: Frau L. hat gelegentlich das impulsive Bedürfnis, einem vorbeikommenden kleinen Kind die Mütze abzuziehen, Herr N. ruft laut und stereotyp unverständliche Worte, Herr K. möchte plötzlich masturbieren...

Wenn die assistierende Begleitperson kritische Situationen vorausschauend erkennt, umgeht oder angemessen abfängt, signalisiert sie der Öffentlichkeit Kompetenz im Umgang mit dem Verhalten der Person mit Behinderung und vermitteln anderen somit Sicherheit.

Inklusion ist bei diesem Personenkreis nur in feinfühliger Begleitung und Assistenz möglich. Dies gilt umso mehr bei Begegnungen, in denen eine Person mit oder ohne Behinderung zu erkennen gibt, dass sie Angst hat, unsicher oder überfordert ist. Diese Signale gilt es aufmerksam wahrzunehmen, aus der Perspektive der betreffenden Person zu interpretieren und möglichst prompt und angemessen zu beantworten, wie es das Konzept der Feinfühligkeit fordert. Die akzeptierende Grundhaltung und Bereitschaft zur Kooperation mit den beteiligten Personen lässt sich auf Seiten der Öffentlichkeit nicht selbstverständlich voraussetzen, kann aber von den pädagogisch Handelnden modellhaft angebahnt werden.

Hohe Anforderungen an die Assistenz

Aus der Praxis ist mir bekannt, welch hohe Anforderungen solche Situationen an die assistierende Begleitperson stellen können: Es gibt Betreuer, die nach bestimmten unangenehmen Erfahrungen Unternehmungen in der Öffentlichkeit vermeiden, aus Selbstschutz gleichgültig oder abwehrend auf Nachfragen der Nachbarn reagieren, sie damit brüskieren oder aus eigener Unsicherheit nicht auf das soziale Umfeld zugehen können. Auch der Umgang mit einem Menschen, der ein herausforderndes Verhalten an den Tag legt, kann die Begleitperson in große Handlungsnöte bringen, gerade, wenn sie sich von aller Öffentlichkeit beobachtet fühlt. So kann aus unterschiedlichen Gründen eine Chance vertan werden, Verständnis und Akzeptanz im Umfeld zu erhalten.

Ich kenne aber auch positive Beispiele von Assistenz im Umfeld, die Begegnungen und gegenseitiges Kennenlernen gezielt anbahnen, Kontakte, Begegnungen und gelingende Interaktionen herstellen und pflegen, die so allmählich Beziehungen im nachbarschaftlichen Zusammenleben, also Zugehörigkeit und damit Inklusion entstehen lassen. Vorteile und Chancen können dann wechselseitig genutzt werden, z.B. durch nachbarschaftliche Hilfe.

Assistenten als Brückenbauer

In der Ausbildung z.B. von Heilpädagogen halte ich es für eine bedeutende Aufgabe, auf die Herausforderungen vorzubereiten, die inklusive Lebenszusammenhänge an die Assistenz stellen: Die Begleiter sind Modell für die Öffentlichkeit zum Umgang mit Menschen mit Behinderung. Sie sind ggf. "Dolmetscher" oder "Mediatoren" im Sozialraum, die sich in beiden Welten auskennen. Vor diesem Hintergrund können sie feinfühlige Vermittler und Brückenbauer sein, die bei Begegnungen die wechselseitige "Exploration" unterstützen und begleiten, sich situationsgerecht zurückhalten, nicht vorschnell oder einmischend die direkte Interaktion von Menschen mit und ohne Behinderung beeinflussen, notfalls aber zur Verfügung stehen und beiden Seiten Sicherheit geben. So ist ein Transfer heilpädagogischer Kompetenz in das Gemeinwesen möglich.

Sicherheit, Orientierung und Rückhalt auch für die Assistenten

Um dieser vielschichtigen Aufgabe gerecht werden zu können, benötigen aber auch die Assistenten Sicherheiten, die ihnen Orientierung und Rückhalt gewährleisten: bereits vorbereitend in der Ausbildung, sowie in Praxis begleitenden Reflexionsräumen, z.B. in Supervision oder speziellen Fortbildungen zur Assistenz im Umfeld.

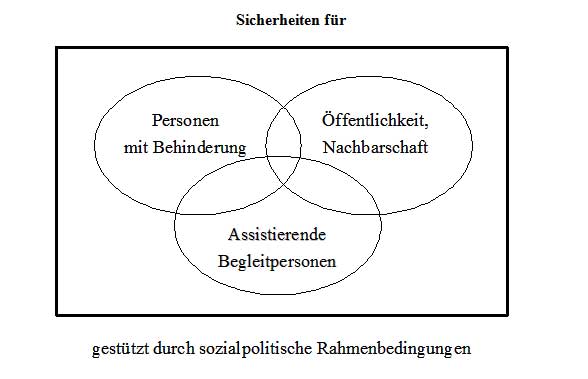

Aus bindungstheoretischer Sicht bestehen Aufgaben für das Gelingen von Inklusion daher in der Gewährleistung von Sicherheiten für alle beteiligten Personenkreise, gestützt durch sozialpolitische Rahmenbedingungen:

Sicherheiten für

Inklusive Lebenszusammenhänge bieten Menschen mit und ohne Behinderung vielfältige Anregungen, Erfahrungen und Entwicklungschancen, die jedoch nur genutzt werden können, wenn die (Sicherheits-) Bedürfnisse aller Beteiligten ausreichend beachtet werden.

Kompetenz- und Autonomieentwicklung in inklusiven Lebenszusammenhängen erfordert aus bindungstheoretischer Sicht daher eine feinfühlige Assistenz in den alltäglichen Begegnungen. Erst wenn Sicherheiten vorhanden sind, können die Beteiligten "explorierend" aufeinander zu gehen, sich kennen lernen und in der Interaktion allmählich auch persönliche Beziehungen entwickeln, die zum Wohlbefinden im Zusammenleben beitragen.

Inklusion ist ein fortdauernder Prozess, der bereits mit den Bemühungen der vergangenen Jahre um Normalisierung, Integration und Selbstbestimmung begonnen hat. Wir haben in der Zukunft weiterhin mit vielen Widerständen und Konflikten zu rechnen, dürfen nicht zuviel auf einmal erwarten und niemanden überfordern. Die genannten bindungstheoretischen Impulse können wir jedoch in täglichen Begegnungen nutzen, damit dieser Prozess auf lange Sicht gelingen kann.

Abschließend möchte ich eine mir bekannte Mutter zitieren. Sie sagte bereits vor einigen Jahren über die kleine stadtteilintegrierte Wohneinrichtung ihres Sohnes, der als schwer geistig behindert gilt: "Seine Wohnung liegt mitten im Kiez. Das war immer mein größter Wunsch, dass er nicht so isoliert lebt sondern die Möglichkeit hat, am Leben teilzunehmen. Er kann dort einkaufen gehen, ein Cafe besuchen, in ein Restaurant essen gehen und vieles mehr". Wenn diese Mutter ihren Sohn dort besucht, gehen sie zusammen spazieren und sie erlebt folgendes mit: "... er kennt da alles in seinem Kiez, er hat da so seine Wege, die er mir zeigt - und die Leute kennen ihn in den Geschäften. Es gibt da viele Behinderte und ich glaube, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben. Ich denke schon, dass da inzwischen eine Akzeptanz ist...".

Ainsworth , M. (2003): Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Babies. In: Grossmann, K.E.; Grossmann, K (Hrsg.): Bindung und menschliche Entwicklung. Stuttgart, S. 414-421

Cloerkes, G. (1999): Die Rolle von Einstellungen und Verhaltensweisen. In: Eisenberger, J,; Hahn, M. Th.: Hall, C.; Koepp, A. ; Krüger, C. (Hrsg.): Das Normalisierungsprinzip - vier Jahrzehnte danach. Veränderungsprozesse stationärer Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Reutlingen, S. 249-263 (Berliner Beiträge, Bd. 7)

Fischer, U (2008): Autonomie in Verbundenheit. Ablöseprozesse in Familien mit erwachsenen Angehörigen, die als schwer geistig behindert gelten. http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/fischer-ute-2008-06-05/PDF/fischer.pdf

Fischer, U. (2005): Wohnen im Stadtteil - Chancen und Probleme im nachbarschaftlichen Zusammenleben. In: Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit hohem Hilfebedarf - Schlagwort oder Lebensperspektive? Impulse - Tagungsbericht der Lebenshilfe Berlin e.V.

Fischer, U. (1996): Bedürfnisse von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Möglichkeiten der Realisierung im stadtteilintegrierten Wohnen. In: Fischer, U., Hahn, M. Th., Klingmüller, B., Seifert, M. (Hrsg.) (1996): Urbanes Wohnen für Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung, S. 155-171

Hahn, M.Th.; Fischer, U.; Klingmüller, B.; Lindmeier, Ch.; Reimann, B.; Richardt, M.; Seifert, M. (2004): Warum sollen sie nicht mit uns leben? Stadtteilintegriertes Wohnen von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung und ihre Situation in Wohnheimen. Reutlingen

Knust-Potter, E. (1998): Behinderung - Enthinderung. Die Community Living Bewegung gegen Ausgrenzung und Fremdbestimmung. Köln

Lindmeier, Ch. (1998): Wohlbefinden im nachbarschaftlichen Zusammenleben. In: Fischer, U.; Hahn, M.Th.; Lindmeier, Chr.; Reimann, B.; Richardt, M. (Hrsg.): Wohlbefinden und Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Berliner Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Behinderung, Band 6. Reutlingen, 141-176

Papousek, M. (1996): Die intuitive elterliche Kompetenz in der vorsprachlichen Kommunikation als Ansatz zur Diagnostik von präverbalen Kommunikations- und Beziehungsstörungen. In Kindheit und Entwicklung 5, 140-146

Sarimski, K. (1986): Interaktion mit behinderten Kleinkindern. Entwicklung und Störung früher Interaktionsprozesse. München

Seifert, M. (2001): Auffälliges Verhalten - eine Zumutung für die Nachbarschaft? Probleme der sozialen Akzeptanz beim gemeindeintegrierten Wohnen. In: Theunissen, G (Hrsg.): Verhaltensauffälligkeiten - Ausdruck von Selbstbestimmung? Bad Heilbrunn. 2. Auflage

Thimm, W. (1994): Leben in Nachbarschaften. Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Freiburg

Tröster, H. (1990): Einstellungen und Verhalten gegenüber Behinderten. Konzepte, Ergebnisse und Perspektiven sozialpolitischer Forschung. Bern.

Stichworte: Inklusion aus bindungstheoretischer Sicht, Assistenz im Sozialraum, schwere geistige Behinderung, auffallendes Verhalten in der Öffentlichkeit, Autonomie- und Kompetenzentwicklung, Bindungstheorie, Heilpädagogik

Quelle:

Ute Fischer: Bindungstheoretische Impulse für eine inklusive Pädagogik - Ansätze zur Kompetenz- und Autonomieentwicklung in der heilpädagogischen Arbeit

Erschienen in: Zeitschrift für Inklusion, Ausgabe 01/2010; Vortrag an der Katholischen Hochschule Berlin am 06.07.09

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 28.08.2012