Persönliche Eindrücke und Anregungen nach eineinhalb Jahren in einem ungewöhnlichen Schnittstellenmodellprojekt unter den BMA-Integrationsfachdiensten

erschienen in: impulse Nr. 16, Juli 2000, S.30-37 impulse (16/2000)

Inhaltsverzeichnis

Ich möchte im folgenden Artikel eine persönliche Einschätzung abgeben und kann dabei nicht - wie manch andere KollegIn - von kleinen Wundern berichten. Trotzdem halte ich die in der bisherigen Modellphase gemachten Erfahrungen für so bedeutsam, dass ich glaube, die daraus resultierenden Anregungen sollten bei der Ausrichtung der IfD mit bedacht werden. Das Projekt, von dem ich berichte, wäre noch vor wenigen Monaten fast gescheitert. Erst in dem Moment, als nichts mehr zu gehen schien, MitarbeiterInnen sich unter dem Druck von allen Seiten aus dem Projekt verabschiedet hatten, die Arbeitsverwaltung ihre Mitarbeit grundsätzlich in Frage gestellt hatte und kooperierende Fachdienste ihre Erwartung, allein einen besser funktionierenden IfD aufbauen zu können, bestätigt sahen, da bekam das Projekt plötzlich einen Schub. Nicht, dass wir bereits alle Schwierigkeiten beseitigt hätten. Aber wir sehen sie jetzt, reden darüber und suchen gemeinsam nach Lösungen. Dazu gehört auch, dass wir endlich begonnen haben, uns über konkurrenz- und interessengeleitete Anteile unserer Zusammenarbeit auseinanderzusetzen. Und darüber haben wir letztlich doch zu einem gemeinsamen und als sinnvoll erlebbaren Organisationsverständnis gefunden.

Auf diese Problembereiche auf dem recht steinigen Weg der Umsetzung des Konzeptes und auch die Lösungsansätze, soweit wir sie bisher gefunden haben, möchte ich später etwas genauer eingehen, wenn ich die Besonderheiten und Inhalte des Projektes dargestellt habe. Mit den sich daraus für mich ergebenden Anregungen möchte ich mich am Ende befassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich durch diesen Beitrag dazu anregen und ermutigen ließen, bei der Neugestaltung der IfD die bestehenden massiven Schnittstellenprobleme zum medizinischen Sektor mit zu bedenken und auf eine Lösung hinzuarbeiten. Ein IfD am Krankenbett- warum nicht?

-

ein Ansatz der permanenten Konzeptentwicklung und -erweiterung, die bei Projektbeginn nicht abgeschlossen ist, sondern die sich aus der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen heraus praxisnah fortsetzt,

-

die Idee, keine neue Institution zu schaffen, sondern die vorhandenen Strukturen, Fachkräfte und Ressourcen zu nutzen mit dem Ziel, das Eingliederungsverfahren flüssiger und effektiver zu gestalten,

-

die Einbeziehung eines möglichst breiten Spektrums von Leistungsträgern in Projektsteuerung und -durchführung (Steuerungsteam),

-

ein Fallmanagement, welches gewissermaßen kommissarisch durch Fachkräfte des Projektträgers betrieben wird, zukünftig jedoch - so die Ausgangshypothese - eine Basisaufgabe von Mitarbeitern der verschiedenen Leistungsträger ist,

-

seine Positionierung im Schnittstellenbereich zwischen medizinischer Behandlung bzw. Rehabilitation und Berufsleben oder, auf den Nutzer bezogen, zwischen Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit und arbeitsmarktlich hinreichender Leistungsfähigkeit,

-

die vorrangige Zielgruppe psychisch behinderter bzw. chronisch psychosomatisch erkrankter Menschen, die entweder eine Eingliederungsunterstützung oder ein Ausgliederungsverhinderungs-Management benötigen und

-

die Entwicklung eines auf Kliniken unterschiedlicher Indikationsbereiche übertragbaren Verfahrens während der stationären Behandlung zur Vorbereitung der beruflichen Eingliederung behinderter Menschen.

Das Projekt WiederEingliederungsGemeinschaft WEG ist angesiedelt im Schnittstellenbereich zwischen stationärer medizinischer Behandlung und Arbeitsmarkt und ist einziger IFD dieser Art im BMA-Modellprojekt. Nutzer sind vor allem Klinikpatienten aus bisher zwei Kliniken mit unterschiedlichen Indikationsbereichen und Trägerschaften. Angebotsträger ist eine verhaltenstherapeutisch orientierte psychosomatische Klinik in privater, die Partnerklinik eine orthopädische Klinik in Trägerschaft der Rentenversicherer. Weitere Kliniken können dazukommen.

Hauptziel des Modellprojekts war es, WEG als regionale Kooperationsstruktur in speziell diesem Schnittstellenbereich dahingehend fortzuentwickeln, dass in ihr Kliniken sowie die Mitarbeiter und Einrichtungen möglichst vieler an der Wiedereingliederung beteiligten Institutionen in zunächst drei, inzwischen sogar sechs Arbeitsamtsbezirken zusammenarbeiten. Keine neue Institution sollte geschaffen, sondern ein Weg gesucht werden, um vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und damit die Arbeit der vorhandenen Fachleute und Stellen effizienter und zügiger werden zu lassen. Es sollten Problembereiche der Zusammenarbeit ermittelt, geklärt und einer Lösung zugeführt werden. WEG ist also weniger als ein klassischer IfD, sondern in erster Linie als Entwicklungswerkstatt für Methoden und zukünftige Vernetzungen verstehen, die es in diesem Bereich bisher nur in Ansätzen gibt. Die Projektphase ist gleichzeitig Konzeptentwicklungsphase. Folglich strebt WEG auch nicht an, als Regelangebot eines IfD fortzubestehen. Vielmehr ist es erwünscht strukturelle Akzente zu setzen und auch auf andere Regionen übertragbare Modelle zu liefern.

Die Basis von WEG bildet eine mehrwöchige, interdisziplinär erarbeitete Abklärung von Hemmnissen und Möglichkeiten der beruflichen Integration während des stationären Aufenthaltes. Die Ergebnisse sollen den weiter befassten Fachkräften und Stellen in mündlicher Form erläutert werden und spätestens kurz nach Abschluss des Klinikaufenthaltes in Schriftform vorliegen. Daran schließt sich eine Integrationsbegleitung durch regionale, berufskundlich versierte Fachkräfte an, die im Bedarfsfall durch medizinische, diagnostische oder berufsfördernde Maßnahmen ergänzt wird.

Die "Klammer" für den Gesamtprozess bildet ein Fallmanagement, welches gewissermaßen kommissarisch durch zwei Fachkräfte (Dipl.-Pädagoge und Ergotherapeut) des Projektträgers betrieben wird, zukünftig jedoch - so die Ausgangshypothese - Basisaufgabe der verschiedenen Leistungsträger ist. Das Angebot gründet also auf der Hypothese, dass in absehbarer Zeit entsprechend geschulte Beauftragte der verschiedenen Leistungsträger selbst nach Prinzip des Case-Management ihre Aufgaben durchführen und Teilaufgaben an Dienste delegieren werden. Im Vorgriff auf diese erwartete Aufgabenteilung hat WEG fallbezogen in Abstimmung mit zuständigen Stellen Koordinierungsaufgaben übernommen, die z.T. sinnvoller Weise beim Leistungsträger selbst umzusetzen wären. Die Berater der Leistungsträger sollen in den Fortgang der Betreuung soweit einbezogen werden, dass sie im Hinblick auf eine Rehazielplanung eine Steuerungsfunktion wahrnehmen können. Im Steuerungsteam der WEG sind neben Hauptfürsorgestelle und Arbeitsverwaltung auch die Rentenversicherer und Krankenkassen vertreten.

Die Einmündung in WEG erfolgt während des Klinikaufenthaltes. Kernpunkt der WEG-Tätigkeit während der stationären Behandlung ist die Problemanalyse auf Basis eines frühzeitigen Assessments. Unter Einbeziehung eines Berufskundlers, eines Arbeitsdiagnostikers und eines Arbeitsmediziners (zusammen 1,5 Stellen), sowie ärztlicher und psychologischer Behandlungsergebnisse werden Lösungsvorschläge erarbeitet, in berufspraktischer Erprobung überprüft und anschließend in Berichten an die zuständigen Fachdienste und Leistungsträger vermittelt. Zwischen WEG und NutzerIn wird eine berufliche Zielplanung vereinbart und mit dem Leistungsträger abgestimmt. An den Klinikaufenthalt schließt sich eine Integrationsbegleitung an, die von Mitarbeitern von sieben kooperierenden Fachdiensten Arbeit (BbD und IfD) auf dieser Grundlage vor Ort durchgeführt wird. Ein Fallmanagement steuert und kontrolliert den Betreuungsverlauf und koordiniert diesen mit dem zuständigen Mitarbeiter des jeweiligen Leistungsträgers.

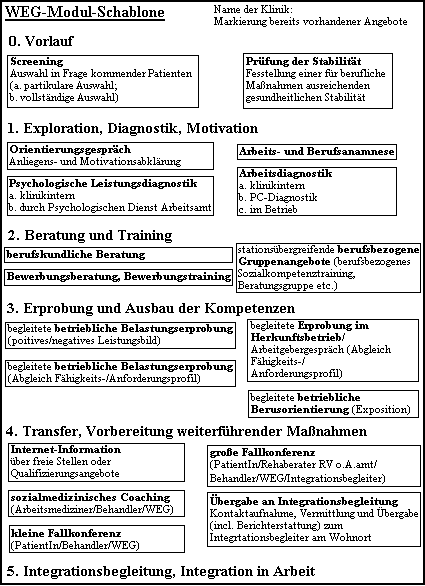

Wolfgang Bürger hat 1999 berufsbezogene Behandlungsangebote in ein 4-Phasen-Modell eingeteilt. Er unterscheidet die Phasen 1. Exploration, 2. Beratung und Training, 3. Erprobung und Ausbau der Kompetenzen und 4. Transfer, Vorbereitung weiterführender Maßnahmen. Wir haben bei der Ordnung der WEG-Struktur die Einteilung von Bürger im Grundsatz übernommen, jedoch noch die Phasen 0. Screening und 5. Integrationsbegleitung, Integration in Arbeit ergänzt (siehe Abb. WEG-Schablone).

Abb. WEG-Schablone

Die modularen Bestandteile von WEG werden nach Umfang und Dauer individuell unterschiedlich eingesetzt. Auch gibt es zwischen bei beteiligten Kliniken unterschiedliche Handhabungen. Während es sich in der Rheumaklinik eingespielt hat, dass der behandelnde Arzt die PatientIn mit einer vorläufigen Einschätzung des Leistungsbildes an WEG überweist, wird die Einmündung in der Psychosomatischen Klinik in den jeweiligen Sitzungen der Stationsteams durch den Sozialdienst auf Basis eines von der PatientIn ausgefüllten Anamnesefragebogens geklärt. Für PatientInen beider Kliniken können im Bedarfsfall umgehend Untersuchungen beim Psychologischen Dienst des Arbeitsamtes veranlasst werden. Rehaberater verschiedener Leistungsträger sind fast jede Woche in einer der Kliniken. PatientInnen der Rheumaklinik, bei der eine Aufenthaltsdauer von drei Wochen die Regel ist, können im Verhältnis an weniger Angeboten teilnehmen. Diese werden dann teilweise nach Ende des Aufenthaltes durchgeführt. PatientInnen der Med.-Psychosomatischen Klinik, die Aufenthaltsdauer beträgt sechs bis acht Wochen, können dagegen regelmäßig auch während des Aufenthaltes betriebliche Erprobungen (Belastungserprobungen) durchführen. Dazu stehen im Umfeld der Klinik Plätze in rund 100 Betrieben zur Verfügung.

In WEG findet im stationären Teil also eine ausführliche Abklärung statt, um Antworten zu haben auf die offenen Fragen des Integrationsbegleiters, des Leistungsträgers, des Arbeitgebers. Der Teil, der andernorts den Kern des IfD ausmacht, wird an regionale Fachkräfte delegiert. Die Integrationsbegleiter erhalten einen zwischen PatientIn und Fallmanagement definierten Auftrag, der Art, Ausrichtung und Zeitraum der durchzuführenden Maßnahmen umfassen kann. Nicht selten verändert sich dieser dann in der Praxis, wobei eine veränderte Ausrichtung begründet und vereinbart werden muss. Die Tätigkeit wird fallweise mit pauschaliertem Tagessatz über den Projektträger abgerechnet. Die Arbeit der Integrationsbegleiter wird im Rahmen des Fallmanagements supervidiert; Zwischenberichte gehen vierteljährlich schriftlich an den Fallmanager, besondere Ereignisse wie Arbeitsaufnahme oder -abbruch werden sofort mitgeteilt. Der Fallmanager stimmt mit den zuständigen Leistungsträgern den Verlauf der Integrationsbegleitung ab und koordiniert von diesen finanzierte Maßnahmen (wie z.B. Anpassungsqualifizierungen).

Diese Praxis hat sich langsam aus der Zusammenarbeit entwickelt und beginnt nun sich zu bewähren. Vor der Einführung eines kooperativen Fallmanagements lief vieles mehr zufällig, unkoordiniert und für die Beteiligten unbefriedigend. Und auch bis heute sind manche Informationsfallen noch nicht beseitigt. Die IfD müssen, um im gegliederten System der medizinischen und beruflichen Rehabilitation sinnvoll und effektiv arbeiten zu können, darin vernetzt werden. Das heißt, man arbeitet mit konkreten Zielen bzw. auch Zielvorgaben für konkrete Auftraggeber, wobei eine einseitige Abhängigkeit von einzelnen Kostenträgern vermieden werden sollte. Da z.Z. die Voraussetzungen dazu noch nicht bei allen Leistungsträgern hinreichend gegeben sind, kann es für die Zusammenarbeit hilfreich sein z.T. deren Rolle mit zu übernehmen und durch ein aktives Zugehen ein Empfinden für die Sinnhaftigkeit dieses Zusammenwirkens zu entwickeln. Allerdings ist dieser Ansatz sehr zeitintensiv.

Die für ein Case-Management notwendigen Voraussetzungen müssen noch durch klare Regelungen der jeweiligen personellen Zuständigkeiten, entsprechende Schulungen des Personals bei allen beteiligten Stellen und eine EDV-technische Vernetzung aller Stellen geschaffen werden. Trotz zu erwartender organisatorischer Schwierigkeiten ist m.E. ein "Auftragsdienst" mit einer einzelfallbezogenen Finanzierung durch den jeweils zuständigen Leistungsträger gegenüber einem aus Mitteln der Ausgleichsabgabe pauschalfinanzierten vorzuziehen. In einem derart gestalteten Fachdienst kann eine gute Möglichkeit entstehen, die Schattenseiten des gegliederten Systems gerade für orientie-rungsschwache NutzerInnen erheblich abzumildern. Und Tendenzen beamtoiden Denkens und Handelns, wie sie sich bei manchen Diensten ausgebildet haben, können abgefangen werden. Allerdings müssen die Finanzierungsregelungen dann auch genügend Spielräume für eine länger andauernde Begleitung besonders schwer beeinträchtigter Menschen bieten.

Wenn bei IfD von Schnittstellen die Rede ist, denkt man zunächst an die Schwierigkeiten beim Übergang zwischen WfB und Arbeitsmarkt oder zwischen Sonderschule und Arbeitsmarkt. Hier bestehen nicht selten sinnvolle Vereinbarungen zur Zusammenarbeit. Anders sieht das bei Kliniken aus. Ein IfD im Klinikkontext oder gar, wie in diesem Fall, eine IfD-Trägerschaft durch eine Klinik - das wirkt für manchen Kollegen deplatziert oder fast wie die "Invasion der Killertomaten". Auch bei der "Schritt für Schritt"-Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Hauptfürsorgestellen Ende Mai drängte sich mir der Eindruck auf, das Thema der Beziehung IfD-Klinik sei noch etwas tabuisiert. Sicher, eine gewisse Skepsis gegenüber Kliniken besteht nicht nur zu Unrecht. Selbst in vielen modernen Kliniken bestehen Strukturen fort, in denen es nicht gelingt, dass sich Kollegen verschiedener Professionen zu einem wirklich interdiszilinären Team verbinden. Von einer von berufsständischen Erwägungen befreiten und multiprofessionellen Klinik zeugen bislang vor allem die jeweiligen Hochglanzprospekte. Eine konsequente berufliche Integrationsplanung benötigt jedoch wirkliche interdisziplinäre und vernetzte Arbeit.

Aber mal Hand aufs Herz: Ist die im ambulanten Bereich wirklich so gut entwickelt? Oder sprechen wir schon von Vernetzung, wenn wir mit einzelnen Akteuren im Umfeld der Eingliederung eine gute Arbeitsbeziehung entwickelt haben? Ich darf so fragen, weil ich vorher selbst rund 15 Jahre im ambulant sozialpsychiatrischen und berufsrehabilitativen Bereich gearbeitet habe. Gerade wegen der schwierigen Ausgangslage in Kliniken finde ich dieses Projekt und auch weitere Initiativen an diesem Ort so wichtig. Die Projektträgerschaft bei einer Klinik anzusiedeln hatte von daher vor allem strategische Gründe, denn es war schwer vorstellbar das System Klinik von außen wirksam zu beeinflussen. Bei Hälfte der Projektlaufzeit ist heute jedoch ungewiss, ob nicht von einem anderen Standort aus mehr hätte erreicht werden können. Andererseits hat gerade dieser Standort und die Zusammenarbeit mit unterschiedlich organisierten Kliniken in der Modellphase auch substantielle Erfahrungen ermöglicht. Und diese Erfahrungen bestärken mich darin, nachdrücklich - analog z.B. zu der Einbindung der WfB - eine Einbindung der Kliniken bei der Arbeit der IfD zu empfehlen.

Warum? Der wichtigste Begründung sind die Menschen, die in Kliniken sind und der Zeitpunkt, zu dem sie dort sind. Eher nur am Rande, wenn überhaupt, hat ein IfD in der Regel mit Kliniken oder deren Patienten zu tun. Warum auch, könnte man meinen, ist es doch zumindest für die Rehakliniken eine gesetzlich geregelte Aufgabe, die berufliche Wiedereingliederung ihrer Patienten zu befördern. Bei der Auslegung dieses Auftrags werden jedoch reichlich Spielräume genutzt. Anders sieht es jedoch bei der Aufgabenstellung der Krankenhäuser aus. Unterstützungsangebote zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung sind nach dem Gesetz und de facto nicht im Klinikangebot enthalten. Insbesondere einige psychiatrische Kliniken oder Fachabteilungen haben jedoch ausgesprochen gute Erfahrungen damit gemacht, in den Bereichen der Sozialberatung und Arbeits- bzw. Ergotherapie Angebote zur Vorbereitung einer Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit einzurichten.

Ich möchte aber bewusst das Spektrum der Zusammenarbeit nicht ausschließlich auf diesen Bereich einengen, denn auch in anderen Krankenhäusern, AHB (Anschlussheilbehandlung)-, und Reha-Kliniken halten sich viele Menschen auf, die zu diesem Zeitpunkt die Unterstützung durch den Fachdienst benötigen. Es muss dabei der Grundsatz "so früh wie möglich" gelten, um nicht erst einen Motivations- und Perspektivverlust entstehen zu lassen. Nach einer gewissen physischen bzw. psychischen Stabilisierung macht es häufig Sinn mit einer Vorbereitung der beruflichen Eingliederung schon während des Aufenthaltes zu beginnen. In anderen Fällen wird es zunächst darum gehen, der PatientIn einen gedanklichen Orientierungsrahmen zu geben, auf den sie zum gegebenen Zeitpunkt zurückgreifen kann.

Wenn wir uns in die erkrankte, verunfallte bzw. behinderte KlinikpatientIn hineinversetzen, stellen wir fest, dass sie es, wenn sie wieder berufstätig werden will, nicht nur mit einer Schnittstelle zu tun hat. Jeweils für sich stellen sich die Frage der Kostenträgerschaft (Zuständigkeit, Bewilligung), der institutionellen Zuständigkeit (Einrichtung), des institutionellen Rahmens (Bezugspersonen, Angebote), der Örtlichkeit (Wege hin zur oder in der Einrichtung), der professionellen Sichtweisen (Patient bis Arbeitssuchender) oder des Lebensunterhaltes (Umfang, Sicherheit, zeitliche Perspektive) Schnittstellen dar. Daher ist es in kaum einem anderen Bereich so notwendig im Sinne eines berufsbezogenen Fallmanagements Orientierungs - und Planungshilfe zu geben.

Nach einer von der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik Bad Bramstedt durchgeführten fortlaufenden Befragung aller PatientInnen geben jeweils rund ein Drittel sowohl der Reha-, als auch der KrankenhauspatientInnen an, einen Bedarf nach Unterstützung bei beruflichen Fragestellungen während des Aufenthaltes zu haben. Eine weitere Auswertung ergab, dass entsprechende Angebote tatsächlich auch in diesem Umfang von beiden Gruppen genutzt werden, wenn diese vorgehalten werden. In beruflicher Hinsicht sind die Empfindungen eines größeren Teils der PatientInnen wie folgt gekennzeichnet:

-

Die Befürchtung wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen keine Arbeit zu finden

-

Die Erkenntnis, dass die bisherige Tätigkeit oder Arbeitshaltung der eigenen Gesundheit schadet

-

Die Gewissheit, die bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben zu können

-

Die Sorge um Verlust des bestehenden Arbeitsplatzes

-

Die Ungewissheit, was die medizinischen Ergebnisse für die eigene berufliche Zukunft bedeuten

-

Die Gewöhnung an den Leistungsbezug

Dieses Erleben prägt den Klinikaufenthalt vieler PatientInnen und beeinträchtigt massiv den Behandlungserfolg. Umgekehrt kann eine Bearbeitung der beruflichen Schwierigkeiten zu einem Behandlungserfolg beitragen. So gaben mehr als zwei Drittel der nachbefragten PatientInnen, die während des Aufenthaltes in der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik berufsbezogen unterstützt worden waren, an, dass sich dies positiv auf ihre gesundheitliche Verfassung ausgewirkt habe. Hier deutet sich ein Umstand an, der angesichts der zunehmenden Qualitätsanforderungen auch für die Kliniken von Bedeutung ist und sich als Türöffner für die IfD erweisen kann.

Wer seine bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben kann ist arbeitsunfähig. Wenn dieser Umstand länger anhaltend ist, ergibt sich nach der gegenwärtigen Praxis ein Prozess, der häufig letztlich in einem Rentenwunsch mündet. Jürgen Göbel, Leiter des Referates berufliche Rehabilitation des LAA Bayern sagt in seinem Beitrag in Die Rehabilitation 38/1999: "Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht kann es nicht angehen, dass ... bis zur Aussteuerung der Betroffenen aus dem Krankengeldbezug (spätestens nach 18 Monaten) gewartet wird und erst aus der anschließenden Arbeitslosigkeit heraus mit Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation begonnen wird, obwohl in zahlreichen Fällen bereits lange vorher feststeht, dass ... eine Wiederaufnahme der bisherigen Beschäftigung wegen der Funktionsbeeinträchtigungen nicht mehr möglich ist." Er plädiert daher für berufsbezogene Frühinterventionen, mit denen auch bereits während der Klinikaufenthalte begonnen und dieser Lauf der Dinge durchbrochen könnte. Sicherlich kann so mancher noch bestehende Arbeitsplatz von behinderten Menschen, falls er zu diesem Zeitpunkt noch besteht, z.B. durch Hilfen zur Umsetzung erhalten werden. (Anmerkung: Es sollte m.E. überlegt werden, ob die Unterscheidung zwischen BbD und IfD auf Dauer sinnvoll ist und nicht neben beruflicher Neueingliederung auch arbeitsplatzerhaltende Maßnahmen in ein Leistungsspektrum gehören.)

Neben den Trägern der beruflichen Reha müssen auch die Krankenkassen eine gewichtige Rolle einnehmen, wenn es um die Berufseingliederung gesundheitlich schwer beeinträchtigter Menschen geht. IfD dürfen an dieser Stelle nicht locker lassen. Der Zugang zu denjenigen Versicherten, die während des Krankengeldbezuges Leistungen zur beruflichen Reintegration benötigen, müsste über Vereinbarungen mit den Krankenkassen hergestellt werden. Schließlich dürfte es auch im Interesse der Kassen liegen, wenn die angestrebte Integration den Krankengeldbezug nicht ins schier Unendliche laufen lässt und ein Leistungsempfänger sich wieder zum Beitragszahler entwickelt. In den Direktionen vieler Krankenkassen ist man sich bereits heute dieser Umstände bewusst und bereit neue Wege zu suchen. Trotzdem stehen wir erst am Anfang eines Umdenkungsprozesses.

Als positiv am aktuellen Gesetzentwurf zum Schwerbehindertengesetz erlebe ich, dass offenbar auch NutzerInnen, bei denen keine Anerkennung einer Schwerbehinderung durch die Versorgungsverwaltung vorliegt, in den Genuss der Unterstützungsleistung der IfD kommen können. Während der Modellphase mussten bei uns faktisch schwer behinderte Menschen, insbesondere psychisch oder psychosomatisch Erkrankte, bei denen aus therapeutischen oder diagnosespezifischen Gründen kein formelles Antragsverfahren indiziert war, ohne IfD-Betreuung bleiben. Wir haben gegenüber dem BMA und der Landesregierung wiederholt auf diesen Missstand hingewiesen. Es bleibt abzuwarten, ob psychisch erkrankte Menschen ausreichend von dem IfD-Angebot profitieren können. Sicherzustellen wäre dabei auch, dass dieser Personenkreis nicht von den spezifischen Leistungen der Arbeitsförderung für Schwerbehinderte ausgeschlossen bleibt. Jedenfalls konnten wir feststellen, dass die von WEG vorgestellten KlinikpatientInnen mit Betreuungsbedarf den Reha/SB-Stellen der Arbeitsverwaltung oft gar nicht bekannt waren.

Noch ein weiterer Aspekt, der für die Einbindung der Kliniken in die IfD-Tätigkeit spricht ist der, dass sich Leistungsträger und IfD bei ihrer Einschätzung des Leistungsbildes häufig auf sehr wackeligem Boden befinden. Der Großteil der Entscheidungen über berufsfördernde Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen basiert auf medizinischen Stellungnahmen und Gutachten. Die Gutachter erleben den Menschen, wenn sie ihn überhaupt sehen, in der Regel in einem kurzen Zeitabschnitt und in einer künstlichen Situation. Der Nutzen des bestehenden Beurteilungswesens wird von vielen zurecht bezweifelt. Auch für die Arbeit der Mitarbeiter von IfD und BbD kann es von besonderer Bedeutung sein zum richtigen Zeitpunkt Einblick in geeignete medizinische oder therapeutische Beurteilungen nehmen zu können. Das in der Regel jedoch schwer bis aussichtslos. Einzelfälle, in denen es trotzdem funktioniert, hängen meist von besonderen persönlichen Beziehungen ab und bieten kein übertragbares Muster. Es muss daher Sorge dafür getragen werden, dass Leistungsträger und IfD mehr als bisher ihre Eingliederungszielplanung für gesundheitlich massiv beeinträchtigte Menschen auf aussagefähigen medizinischen und therapeutischen Beurteilungen aufbauen können.

In diesem Zusammenhang kann bei der Erstellung eines Leistungsbildes den klinischen Entlassungsberichten eine besondere Bedeutung zukommen, da durch den mehrwöchigen Beobachtungszeitraum eine von Schwankungen unabhängigere Einschätzung möglich sein könnte. Ich sagte "könnte", da sich Stellungnahmen, die praxisfern ohne genauere Kenntnis der Anforderungen des konkreten Arbeitsplatzes entstehen, nur wenig eignen. Trotzdem muss man wissen, dass solche Berichte bisher nicht selten gravierende Auswirkungen auf Entscheidungen zur weiteren beruflichen Biographie haben. Das eigentliche Problem liegt also in der Arbeitsweltferne der mit der Beurteilung betrauten Mediziner. Dieses Problem wird verschwinden, wenn die an der beruflichen Eingliederung Beteiligten schon während des Klinikaufenthaltes zusammenwirken, die Kompetenzen der verschiedenen Berufsgruppen sich ergänzen können, Wissens- und Erfahrungslücken durch Fortbildungen gemindert, die Anforderungen der konkreten Tätigkeit des Patienten eruiert und die Fähigkeiten in einer berufspraktischen Erprobung überprüft werden. Die professionellen Ressourcen und die langzeitigen Beobachtungsmöglichkeiten in Klinken, in denen berufskundliche Beratung, Arbeitsdiagnostik sowie externe Belastungserprobungen angeboten und ausgewertet werden und deren Ergebnisse durch ein arbeitsmedizinisches Coaching der Ärzte und Therapeuten in einem entscheidungsrelevanten Entlassungsbericht verarbeitet werden, sollten dann verstärkt genutzt werden.

Eine Chance hier einiges erreichen zu können, bieten zum Einen die Instrumente des zurzeit im Kliniksektor allgegenwärtigen Qualitätsmanagement, wenn intern durch Projektgruppen die Umsetzung von dargestellten Klinikzielen betrieben wird. Andererseits könnten von IfD-Seite aus vertraglich vereinbarte Verbindungen mit den Kliniken einen wesentlichen Beitrag zur Beförderung solcher Prozesse bieten. Ein veränderter Umgang mit den Kliniken verändert auch die Kliniken. Er fordert und fördert deren Kompetenz im Umgang mit beruflichen Problemstellungen der Patienten. Umgekehrt ermöglicht ein von der Klinik geliefertes Leistungsbild einschließlich wichtiger medizinisch-therapeutischer und sozialer Informationen eine gute Basis für die zügige Umsetzung notwendiger Schritte zur beruflichen Eingliederung sowohl beim Leistungsträger wie beim IfD. Ein solches Vorgehen wäre ein Gewinn für alle Seiten, insbesondere für die behinderte NutzerIn und wird unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten zu erheblichen Kosteneinsparungen beitragen können. Deshalb empfehle ich das Modell zur Nachahmung. Es reicht nicht aus mit Kliniksozialdiensten zu kooperieren; die jeweils ganze Klinik sollte in die Kooperation eingebunden werden. Daher schlage ich vor, mit den Kliniken (Klinikleitung) der jeweiligen Region Kooperationsvereinbarungen zu treffen, die die durch die Klinik durchzuführenden Aufgaben und die Leistungen des IfD regeln. Folgende Punkte sollte die Vereinbarung beinhalten:

-

Information in beruflichen Fragen und über Angebot des IfD/BbD durch Sozialberatung

-

Auswahl geeigneter Patienten

-

Schweigepflichtentbindung gegenüber IfD/BbD

-

Vereinbarung von persönlichen Übergabeterminen mit IfD/BbD-Mitarbeiter

-

Schriftliche Weitergabe eines aktuellen Leistungsbildes

-

Weitergabe von Informationen zu medizinisch-therapeutischen Aspekten

-

Durchführung und Auswertung von betrieblichen Belastungserprobungen

-

Durchführung von Rehaberatungen mit Leistungsträgern auf Basis des Leistungsbildes

-

Umstrukturierung eines Teils der Ergo-/Arbeitstherapie auf Arbeitsdiagnostik

-

interne Fortbildungen unter Mitwirkung des IfD/BbD

-

Weiterbetreuung von Patienten durch IfD/BbD

-

Auswertung des weiteren Verlaufs durch IfD/BbD und Rückmeldung an die Klinik

Der Begriff "Vernetzung" erweckt in mir inzwischen die Assoziation von Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Der Ausdruck "Vernetzung" wird viel bemüht; ein wirkliches Netzwerk ist mir nirgendwo in unserem Bereich bekannt. Im Zusammenhang mit dem Modellprojekt mussten wir feststellen, dass es das von uns erwartete allseits hohe Interesse an einer Vernetzung offenbar gar nicht überall gab. Das Beharrungsvermögen der Institutionen, an den vorhandenen Strukturen festzuhalten und nicht über den Tellerrand hinaus zu blicken war zunächst wesentlich höher, als dies von uns erwartet wurde. Das gilt übrigens auch für den Projektträger selbst.

Während der Zusammenarbeit in der Tiefe bis heute in Teilbereichen noch nicht ideal entwickelt werden konnte, hat sich die Zusammenarbeit in der Breite inzwischen auf fast ganz Schleswig-Holstein ausgedehnt. Dies hängt vor allem mit einer bis vor einem halben Jahr ausgesprochen dürftigen Entwicklung der Fallzahlen aus der primären Modellregion zusammen. Und dies wiederum ist darauf zurückzuführen, dass die klinikinterne Implementierung des WEG-Angebotes und damit die Einmündung von NutzerInnen in den IfD sich um ein Vielfaches schwieriger gestaltete als wir erwartet hatten.

Schwachstellen gab es

-

bei der klinikinternen Implementierung und Vernetzung, was die Ergebnisqualität der Berichterstattung minderte ("Wir bleiben Klinik")

-

hinsichtlich ihrer Aufgabe im Netzwerk und der Zielsetzung ihrer Tätigkeit bei den Kooperationspartnern, was zu mangelnder Transparenz und Gestaltbarkeit der Fallverläufe führte ("Wir bleiben PSD")

-

auf Leistungsträgerseite durch ein teilweise sehr eingeschränktes Interesse an der gemeinsamen Entwicklung neuer Strukturen ("Wir bleiben Arbeitsamt")

Aber wo Probleme auftauchen, können manchmal auch Lösungen entwickelt und der ein oder andere Stein ins Rollen gebracht werden.

Klinikinterne Kooperation: Innerhalb des Gefüges innerhalb der Psychosomatischen Klinik hat das Modellprojekt kaum den Status eines Fremdkörpers überwunden. Erst durch die spätere Beteiligung eines Mitglieds des ärztlich/psychologischen Leitungsteams deutet sich eine Wandlung in der internen Wahrnehmung an. Eine besondere Schwierigkeit stellt nach wie vor die rechtzeitige Einmündung von NutzerInnen in das Projekt dar. Der Zugang erfolgt nicht direkt, sondern auf Zuweisung. Wegen der therapeutischen Ausrichtung der Behandlung ist es notwendig alle Aktivitäten mit PatientInnen vorab mit der BezugstherapeutIn abzustimmen. Dafür ist es erforderlich, dass die TherapeutIn sowohl über die berufliche Problematik der PatientIn, als auch die Betreuungsvoraussetzungen im Modellprojekt informiert ist und zu einer aus therapeutischer Sicht geeigneten Zeit die Einmündung veranlasst. Dazu wurden verschiedene Modelle in der Praxis überprüft; es muss jedoch weiter an einer Optimierung gearbeitet werden, um eine rechtzeitige Einmündung aller schwer behinderten PatientInnen, die eine Unterstützung benötigen, zu gewährleisten.

Die Frage der Erkennung einer Schwerbehinderung stellt nach wie vor eine besondere Schwierigkeit dar, weil viele der in Frage kommenden PatientInnen zu diesem Zeitpunkt über keinen Ausweis verfügen. In Absprache mit der Hauptfürsorgestelle konnte dieses Problem durch eine Vereinbarung über ein vereinfachtes Verfahren bei der Feststellung einer Schwerbehinderung etwas reduziert werden. Des weiteren wurden Schulungen zu diesem Thema durchgeführt und die Stationen mit entsprechenden Informationsmaterialien versorgt. Durch interne Fortbildungsveranstaltungen und ein arbeitsmedizinisches Coaching ist auch versucht worden, den Informationsstand über das WEG-Projekt und eine weitere Konkretisierung der sozialmedizinischen Aspekte im Entlassungsbericht zu erreichen. Bei den TherapeutInnen ist der Eindruck entstanden, dass sie, wenn ihre PatientInnen in WEG einmünden, mehr Zeit aufwenden müssen. Dieser Umstand würde für viele angesichts der engen Zeitressourcen eine Schwierigkeit darstellen. Auch gibt es Sorgen der Kliniker hinsichtlich der Haltung mancher Medizinischer Dienste der Krankenkassen (MdK), die Spielräume für die im SGB V vorgesehenen Maßnahmen Belastungserprobung und Arbeitstherapie sehr eng auszulegen.

Die Frage des Datenschutzes ist angesichts der medizinischen Daten in einer Klinik prioritär. Dadurch und durch die erforderlichen engen Rückmeldungen an die Therapeuten, sowie durch die notwendige Bearbeitung, schnelle Erstellung und Übermittlung vieler Informationen zur Weiterleitung an externe Stellen ergibt sich ein sehr hoher Aufwand an Schreibarbeiten, sodass es notwendig wurde, EDV-technische Erleichterungen zu schaffen. Es muss weiter geprüft werden, inwieweit besondere Programme den Verwaltungsaufwand weiter reduzieren können. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat es sich als hilfreich erwiesen, über alle Berührungspunkte zwischen Klinik und Projekt klare Vereinbarungen zu treffen. Die Überlegung einer Einbindung in den EDV-gestützten Therapieplan wurde jedoch verworfen, die dies zu einer zu inflexiblen Anwendung der Projektmodule geführt hätte. Gegenwärtig werden die Ergebnisse einer interdisziplinär besetzten Projektgruppe im Rahmen des Qualitätsmanagements geprüft, um die Koordination zwischen den Stationen und WEG weiter zu verbessern.

Kooperation mit den Fachdiensten: Die Fachdienste Arbeit sind bewusst in die Kooperation eingebunden worden, weil sie in Schleswig-Holstein über ein flächendeckendes Netz von Angeboten verfügen. Am Anfang der Zusammenarbeit standen deutlich Skepsis und Konkurrenzgefühle, denn schließlich hatten sich auch einige der Fachdienste selbst um das Modellprojekt beworben, aber auch Interesse an dem ungewöhnlichen Ansatz im Vordergrund. Daher war zunächst zu klären, welche Informationsbasis die durch den stationär durchgeführten Projektteil erwarten konnten. Wohl aufgrund dieser ungekannten Möglichkeiten war es für die Fachdienste schwer, Bedarfe genauer zu benennen.

Die Zusammenarbeit fing recht abwartend an. Dazu kam, dass wegen klinikinterner Anlaufschwierig-keiten zunächst nur wenige NutzerInnen einmündeten. Von Seiten des Projektträgers konnte erst nach einer gewissen Zeit deutlich gemacht werden, welche Erwartungen an die Fallbearbeitung gestellt würden. Die Folge war, dass zeitweilig die Übersicht über Fallverläufe beim Projektträger sehr eingeschränkt war. Mit der Einrichtung einer auf den Einzelfall bezogenen Finanzierung, vorher hatte es eine pauschale Finanzierung gegeben, und eines Fallmanagements hat sich die Zusammenarbeit m.E. sehr positiv und überschaubar entwickelt. Durch eine mit der PatientIn gemeinsam vorgenommene Zielbestimmung und das Vorliegen aller wichtigen Basisinformationen bei Übergabe liegt nun für die Fachdienste ein klarer Auftrag für ihre Arbeit vor, der zunehmend erfolgreich umgesetzt wird. Als hilfreich für die Gestaltung der Integrationsbegleitung erweisen sich die regelmäßigen intensiven Fallbesprechungen.

Kooperation mit der Arbeitsverwaltung: Die drei beteiligten Arbeitsämter aus der primären Modellregion hatten trotz vorheriger Kenntnis des Konzepts völlig andere Erwartungen an das Projekt gehabt als der Projektträger. Obwohl nur Klinikpatienten als NutzerInnen vorgesehen waren, wurde mit leichtem Druck eine Öffnung für Fälle aus den eigenen Karteien vereinbart. Eine Zusammenarbeit am Einzelfall gelingt häufig recht gut. Eine Mitarbeit an der konzeptionellen Ausrichtung, strukturelle Verbesserungen zu erreichen, wurde von der Arbeitsverwaltung abgelehnt. Welcher Informationsbedarf bei den Arbeitsämtern sich durch die stationären WEG-Module befriedigen ließe, ist noch nicht abschließend geklärt und lässt sich nur fallweise erahnen.

Je Arbeitsamtsbezirk steht ein Koordinator zur Verfügung. Trotz derer Informationen über WEG-Betreuungsfälle innerhalb der Arbeitsämter ließ es sich bisher nicht vermeiden, dass die NutzerInnen wiederholt ohne Wissen der WEG-Mitarbeiter in Maßnahmen vermittelt wurden. Die Schwierigkeiten in der internen Informationsweitergabe bei den Arbeitsämter soll nun behoben werden, wenn es gelingt, regelmäßig Einträge in die EDV einzubringen. Mit Beginn des Fallmanagement, einer zugehenden Informationsarbeit und einem deutlichen Ansteigen der Fallzahlen hat sich die Zusammenarbeit wesentlich verbessert. Trotzdem wäre es wünschenswert, die Arbeitsverwaltung würde sich an dem Bemühen um eine Strukturverbesserung stärker beteiligen.

Kooperation mit den Rentenversicherern: Auch bei den Rentenversicherern blieb ungeklärt, welcher Informationsbedarf bei ihnen im Vorfeld von Kostenübernahmeentscheidungen besteht. Ein Problem besteht darin, dass der Rehaberater bisher i.d.R. nicht zeitnah und vor Ort entscheiden kann. Die Mitarbeit der BfA bei der Projektgestaltung war dagegen ausgesprochen konstruktiv. Durch die zugehende Arbeit und das Fallmanagement hat das Interesse an den Ergebnissen des Projektes deutlich zugenommen. Im bisherigen Projektzeitraum war es noch nicht möglich geeignete NutzerInnen zu identifizieren und zuzuweisen.

Kooperation mit Krankenkassen: Wie bereits dargestellt, hat die Identifikation von unterstützungs-bedürftigen Versicherten der Krankenkassen eine hohe Bedeutung. Da bisher über die EDV weder bei der Krankenkasse, noch bei der Klinik eine praktikable Filterungsmöglichkeit gefunden werden konnte, wird weiter gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht. Möglicherweise wird eine Einschaltung des MdK oder eine Mailingaktion an die Hausärzte zu weiterführenden Ergebnissen führen. Für die Zukunft ist es in jedem Fall wichtig, dass die Krankenkassen in ihrer EDV mögliche berufliche Problemkonstellationen mit erfassen. Bei der im Steuerungsteam beteiligten AOK Schleswig-Holstein ist eine Offenheit für neue Lösungswege erkennbar geworden.

Bei der Neugestaltung der IfD sollten die bestehenden massiven Schnittstellenprobleme zum medizinischen Sektor mit bedacht und auf eine Lösung hingearbeitet werden. In Kliniken halten sich viele Menschen auf, die zu diesem Zeitpunkt die Unterstützung durch den Fachdienst benötigen. Die Arbeit der IfD sollte möglichst frühzeitig ansetzen, um nicht erst Motivations- und Perspektivverluste entstehen zu lassen. (Alle) Kliniken sollten in eine Kooperation mit den IfD eingebunden werden. Daher sollten mit den Kliniken (Klinikleitung) der jeweiligen Region Kooperationsvereinbarungen getroffen werden, in denen die von der Klinik durchzuführenden Aufgaben und die Leistungen des IfD geregelt werden. Mit den Krankenkassen sind Vereinbarungen zu treffen, mit denen sichergestellt werden kann, dass betreuungsbedürftige Versicherte, bei denen eine Arbeitsunfähigkeit wegen oder mit beruflichen Problemstellungen vorliegt, ermittelt werden und der IfD hinzugezogen wird. Die Eingliederungszielplanung von Leistungsträger und IfD für gesundheitlich massiv beeinträchtigte Menschen sollte mehr als bisher auf aussagefähigen medizinischen und therapeutischen Beurteilungen aufbauen können, zu denen verstärkt auch die Kliniken beitragen könnten.

Ein zukünftiges Fallmanagement durch die Leistungsträger ist wünschenswert und viel versprechend, wenn es kooperativ genutzt wird. Dadurch kann erreicht werden, dass die IfD als wichtiges Glied zur Verringerung der Schnittstellenprobleme für orientierungsschwache NutzerInnen in das System der beruflichen Reha eingebunden werden können. Bei der Betreuung von Menschen in Kliniken sollten Auftraggeber und IfD in besonderer Weise auf den Faktor Zeit achten. Schnelle und unbürokratische Entscheidungen über ergänzende Maßnahmen und die Beauftragung von Fachkräften sind notwendig. Insbesondere bei den verschiedenen Leistungsträgern sind jetzt Anstrengungen erforderlich, um in absehbarer Zeit selbst nach Prinzip des Case-Management ihre Aufgaben durchführen und Teilaufgaben an Dienste sinnvoll delegieren zu können.

Hendrik Persson (Diplompädagoge und Systemischer Therapeut)

Med.-Psychosomatische Klinik WiederEingliederungsGemeinschaft WEG - Integrationsfachdienst

Birkenweg 10, 24576 Bad Bramstedt

Tel:: 04192 504-548

Fax: 04192 504-396

eMail: hpersson@schoen-kliniken.de

***

Quelle:

Hendrik Persson: "Auch aus Steinen, die im Weg liegen, kann man ein schönes Muster bilden". Persönliche Eindrücke und Anregungen nach eineinhalb Jahren in einem ungewöhnlichen Schnittstellenmodellprojekt unter den BMA-Integrationsfachdiensten

Erschienen in: impulse Nr. 16 / Juli 2000, S.30-37

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 12.06.2006