Welches soziale Umfeld brauchen Menschen im mittleren und fortgeschrittenen Stadium der Demenzerkrankung für ihre Lebensqualität in einem Altenwohnheim?

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. eingereicht bei A.Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Innsbruck, November 2006

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung zum Thema

- 2 Methodische Einführung

- 3 Aspekte des Alterns

-

4 Demenz

- 4.1 Demenz und Angst - Entwertung der Person

- 4.2 Demenz als psychiatrische Kategorie

-

4.3 Demenz vom Alzheimer-Typ

- 4.3.1 Definition

- 4.3.2 Epidemiologie

- 4.3.3 Äthiologie der Demenz vom Alzheimer-Typ

- 4.3.4 Hirnorganische Veränderungen bei der Demenz vom Alzheimer-Typ

- 4.3.5 Verlauf der Erkrankung - Allgemein

- 4.3.6 Medizinische Diagnostik der Demenzerkrankung

- 4.3.7 Psychologische Diagnostik

- 4.3.8 Therapieansätze bei Demenzerkrankungen aus medizinischer Sicht

- 4.4 Krankheitsverlauf und soziale Dimensionen der Erkrankung

- 4.5 Charakteristische Probleme bei Demenzerkrankung

- 4.6 Exkurs - Problematik der Diagnostik versus Bewältigungsstrategien

- 5 Lebensqualität

-

6 Validation - Eine neue Kultur im Umgang mit Menschen mit Demenz

- 6.1 Was ist Validation?

- 6.2 Entwicklung der Validationsmethode

- 6.3 Erste persönliche Erfahrungen mit Validation

- 6.4 Die Bedeutung von Validation

- 6.5 Theoretische Annahmen der Validationsmethoden von Feil

- 6.6 Validationsprinzipien

- 6.7 Eriksons Lebensstadien und Lebensaufgaben (1977)

- 6.8 Lebensaufgaben bezogen auf das spätere Lebensalter

- 6.9 Die vier Phasen im Stadium der Aufarbeitung

- 6.10 Gruppenvalidation

- 6.11 Exkurs - Identität nach Petzold

- 6.12 Themenauswahl zur Gruppenvalidation

- 6.13 Gruppenablauf und seine Schlüsselelemente

- 6.14 Kritik an Feils Validationsmethode

-

7 Analyse und Auswertung des Interviews

- 7.1 Gesprächsausschnitt: Sr. Patrizia Schmidt

- 7.2 Gesprächsausschnitte Sr. Patrizia

- 7.3 Methodische Zugänge zu Menschen mit Demenz

- 7.4 Gesprächsausschnitt: Sr. Patrizia Schmidt

- 7.5 Gesprächsausschnitt Sr. Patrizia Schmidt

- 7.6 Gesprächausschnitte Sr. Patrizia Schmidt

- 7.7 Gesprächsausschnitte Sr. Patrizia Schmidt

- 7.8 Zusammenfassung des Gesprächs

- 8 Analyse und Auswertung der teilnehmenden Beobachtung

- 9 Ausblick

- 10 Literaturverzeichnis

- Lebenslauf

Inhaltsverzeichnis

Seit 1996 bin ich als Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege am Bildungszentrum für Sozialberufe der Caritas, der Diözese Innsbruck tätig. Das Zentrum bietet die Ausbildung zur Altenfachbetreuerin[1] mit integrierter Pflegehilfeausbildung[2], zur Familienhelferin mit integrierter Pflegehilfeausbildung und die Ausbildung zur diplomierten Behindertenpädagogin an. Im Bereich der Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe unterrichte ich u. a. die Fächer "Gesundheits- und Krankenpflege" sowie die "Pflege alter Menschen". Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit führe ich auch den gesetzlich geforderten praktischen Unterricht in mehreren Altenwohnheimen Tirols durch. Das Ziel des praktischen Unterrichtes ist es, die Schülerinnen in der Umsetzung der theoretischen Inhalte in die Praxis zu begleiten. Da ich hier mit den Schülerinnen individuell arbeite, ermöglicht es mir sie in ihren praktischen und sozialen Fertigkeiten zu beraten, zu unterstützen und zu beurteilen. Diese Form der Verknüpfung von Theorie und Praxis erhöht meiner Meinung nach die Lernqualität zusätzlich und ermöglicht mir in der Theorie einen praxisorientierten Unterricht zu gestalten.

Ein Ausbildungsziel der Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe ist, die Absolventinnen dahingehend zu befähigen, dass sie den gesunden und kranken alten Menschen in seinem letzten Lebensabschnitt ganzheitlich begleiten und bei Bedarf unter "Aufsicht einer diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester pflegen" können. (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl I Nr. 108/1997)

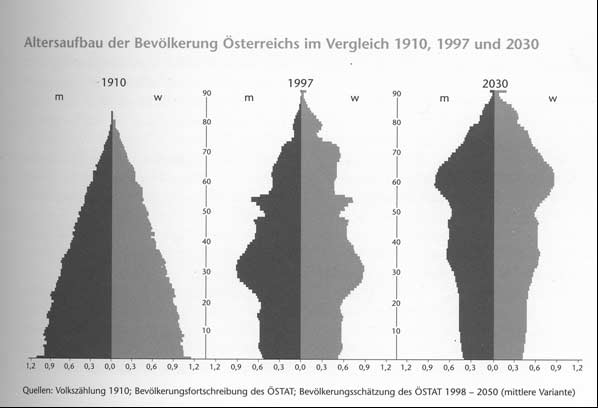

Wie andere Industrieländer auch, befindet sich Österreich im Wandel von einer demographisch jungen zu einer demographisch alten Gesellschaft. Immer mehr Menschen werden älter und immer mehr ältere Menschen stehen immer weniger jüngeren gegenüber - dies bedeutet, die Gesellschaft "ergraut". Eine alternde Gesellschaft stellt ein globales Phänomen dar. Demografische Zahlen weisen darauf hin, dass bis zum Jahr 2030 weltweit eine Milliarde Menschen über 60 Jahre alt sein wird. Nach den Prognosen des Statistischen Zentralamtes (ÖSTAT) werden bis zum Jahre 2035 in Österreich 2,7 bis 3 Millionen Menschen über 60 Jahre alt sein. Ihr Anteil an der Bevölkerung wird von den heute 20 Prozent auf 35 bis 38 Prozent ansteigen. Die jüngere Bevölkerungsgruppe wird um rund 1,4 Millionen schrumpfen. (vgl. Kytir, Münz 1999, S. 12-15) (Nach Auskunft des ÖSTAT liegen derzeit keine neu erhobenen Daten auf.)

Abb.1: Altersaufbau der Bevölkerung Österreich im Vergleich 1910, 1997 und 2030

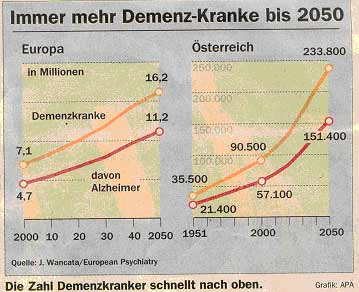

Aber nicht nur die Bevölkerung wird als Ganzes älter, sondern auch der einzelne Mensch und dies hat Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitssystem. Das Alter selbst und auch nicht alle im Alter auftretenden Veränderungen sind Krankheiten. Doch das hohe Lebensalter birgt das Risiko in sich, dass der Mensch an verschiedenen altersbedingten Erkrankungen (Multimorbidität) wie z. B. unter Demenz, Arteriosklerose, Hypertonie, Herzinsuffizienz, Osteoporose, Alterdiabetes, Altersdepression usw. gleichzeitig leidet. Gerade bei der Demenzerkrankung ist bekannt, dass das hohe Alter zwar nicht der einzige, aber der wichtigste Risikofaktor ist. Da Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben, ist der Risikoanteil an einer Demenz zu erkranken bei ihnen noch höher. Die Zunahme der hirnorganischen Veränderungen scheint die Kehrseite unserer hochaltrigen, ergrauenden Gesellschaft zu sein. Während es im Jahr 1951 bundesweit 35 500 Erkrankte gab, waren es im Jahr 2000 bereits 100 000. Es wird geschätzt, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 234 000 Österreicher an einer Demenzerkrankung leiden werden. (vgl. Tiroler Tageszeitung 10.Juni 2005, S. 10)

Abb.2: Immer mehr Demenz-Kranke bis 2050. Tiroler Tageszeitung, 10. Juni 2005, S. 10

Menschen mit "leichter" Form der Demenzerkrankung werden meist zu Hause von ihren Angehörigen betreut. Mit Fortschreitung der Erkrankung und oft fehlender sozialer Netze stoßen diese in der Betreuung und Pflege immer mehr an ihre physischen und psychischen Grenzen, und der Einzug des Betroffenen in ein Altersheim wird unausweichlich. Die demographischen Daten weisen auf eine massive "Welle der Pflegebedürftigkeit" hin und dies wird auf das gesamte Gefüge unseres politischen, ökonomischen und sozialen Lebens Auswirkungen haben. Politik und Gesellschaft müssen sich daher schon heute dem gesellschaftlichen Wandel stellen.

Aus diesem Grund wird auch in der Ausbildung zur Altenfachbetreuerin der psychosozialen Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenzerkrankung viel Raum gegeben. Demenzkranke einfühlsam zu begleiten und zu pflegen stellt nicht nur an die Angehörigen, sondern auch an alle professionellen Berufsgruppen eine große Herausforderung dar.

Zu Beginn meiner Lehrtätigkeit hatte ich nur wenig Erfahrung in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenzerkrankung. Mein theoretisches Wissen war vor allem durch das medizinische Standardparadigma, welches ich in meiner Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester (1974-1977) erfahren habe geprägt. Aufgrund der großen neuropathologischen Untersuchungen der sechziger Jahre wurde die Demenzerkrankung als eine organisch bedingte psychische Erkrankung definiert, und auch heute noch steht der Nachweis der Organizität im Vordergrund und begründet die Verhaltensveränderungen der Menschen. Sven Lind schreibt dazu:

"Im Zusammenhang mit der Demenz zeigt die Forschung, dass ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis zwischen hirnpathologischen Veränderungen und den krankheitsspezifischen Verhaltensweisen bei den Demenzkranken besteht. Konkret bedeutet dies, dass jedes demenzspezifische Verhalten (z. B. Fehlwahrnehmung oder Wahn) eine krankhafte Entsprechung im Hirnbereich zeigt; sie ist die Ursache für das Auftreten dieses Verhaltens ..." (Lind 2003, S. 22)

Ein medizinisches Basiswissen über die Erkrankung Demenz ist für Pflegepersonen unabdingbar da neuropathologische Faktoren der Erkrankung nicht geleugnet werden können. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung bin ich heute der Auffassung, dass der Dominanz des medizinischen Standardparadigmas zu große Bedeutung geschenkt wird. Verhaltensveränderungen nur auf eine hirnorganische Veränderung zu reduzieren beinhaltet die Vielschichtigkeit der Erkrankung nicht. Meiner Meinung nach handelt es sich bei der Demenzerkrankung weniger um ein medizinisches, sondern um ein soziales Problem. Ich kann immer wieder beobachten, dass der Krankheitsbeginn, der Verlauf und die damit verbundenen Verhaltensweisen auf psychosozialen Störungen und Milieustrukturen wie z. B. einer veränderten Lebenssituation, der Art und Weise der Kommunikation mit dem Betroffenen, der architektonischen Gestaltung des Lebensumfeldes uvm. beruhen. Diese Faktoren werden aber von Seiten der Medizin vielfach negiert. Mein praktischer Bezug zeigt mir, dass es für die Betreuung und Begleitung der Menschen vor allem wichtig ist, ihre Gefühle wahrzunehmen, das Verhalten, welches irrational und problematisch erscheint zu verstehen und aufzudecken. Das Verhalten nur auf ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis zu begrenzen, gibt mir keine Hilfestellung im Umgang mit dementen Menschen, im Gegenteil, er erschwert ihn. Es gilt ein Klima zu schaffen in dem der Mensch und seine Lebensqualität an erster Stelle stehen. Es braucht eine Atmosphäre, in der er Würde, Identität, Status, emotionale Sicherheit, Geborgenheit, Verständnis und Vertrautheit erleben kann. Gelingt uns dies, so können wir eine neue Kultur in der Begleitung von Menschen mit Demenzerkrankung schaffen. Dazu bedarf es aber meiner Meinung nach neue Betreuungs- und Pflegekonzepte. Ein Paradigmawechsel würde uns "gesunden, rationalen" Menschen die Chance geben, "menschliche Begegnung" zu lernen. Demenzkranken wird vielfach ihre Sensibilität abgesprochen. Beim "genauen Hinspüren" erlebe ich aber, dass sie sehr feinfühlige Menschen sind. Bei ihnen steht nicht mehr die persönliche, rationale Kontrolle im Vordergrund, sondern ihre Gefühle, die grundehrlich sind. Mit ihrem Verhalten zeigen sie uns, ob wir die Begegnung "ernst" meinen. Wir können von ihnen daher Ehrlichkeit und gelebte Nächstenliebe lernen.

Dazu möchte ich einen Ausschnitt aus dem Buch von Marianne Frederiksson

- Hannas Töchter - zitieren:

"Vor vier Jahren hatte sie das Gedächtnis verloren. Nur wenige Monate später verschwanden die Wörter. Sie sah und hörte, aber weder Dinge noch Menschen konnten benannt werden und verloren damit ihren Sinn.

Nun also kam sie in das weiße Land, wo es die Zeit nicht gab. Sie wusste nicht, wo ihr Bett stand, oder wie alt sie war. Aber sie fand eine neue Art, sich zu verhalten, und bat mit demütigem Lächeln um Nachsicht. Wie ein Kind, und wie ein Kind war sie weit offen für Gefühle und für alles, was an wortloser Verständigung zwischen Menschen möglich ist."

Frederiksson 1997, S. 11

Die Ehrlichkeit der Gefühle dieser Menschen fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Als Validationsanwenderin[3] erlebe ich oft, wie sie in ihrer einfachen und reduzierten Sprache "Weisheiten des Lebens" ausdrücken. Für mich gilt es einen Zugang zu schaffen. Dieser Zugang beschäftigt mich nun schon seit einigen Jahren und ich werde mich auch in der vorliegenden Arbeit damit auseinandersetzen.

"Trockene Seelen sind die weisesten und besten."

Heraklit

[1] Da diese Berufe auch heute noch klassische Frauenberufe sind, verwende ich die weiblichen Berufsbezeichnungen. Aus Respekt zum Männlichen spreche ich in dieser Arbeit vom Betroffenen bzw. Bewohner.

[2] Pflegehilfeausbildung nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz BGBl I 1997/108

[3] Validation nach Naomi Feil ist eine Methode um mit Menschen mit Demenzerkrankung in Kommunikation /

Beziehung zu treten. Diese werde ich zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutern.

Inhaltsverzeichnis

Meine Forschungsarbeit richtet sich auf Menschen mit Demenz die in einem Altenwohnheim leben, wo auch meine praktische Arbeit stattfindet. Der Einzug in ein Heim erfolgt meist erst dann, wenn die Angehörigen in der Betreuung zu Hause überfordert sind. Daher beziehe ich mich nur auf das mittlere und fortgeschrittene Stadium der Erkrankung.

Welches soziale Umfeld brauchen Menschen im mittleren und fortgeschrittenen Stadium der Demenzerkrankung für ihre Lebensqualität in einem Altenwohnheim?

-

Damit Menschen mit Demenz ihre Lebensqualität und ihren Status aufrechterhalten können, benötigen sie ein soziales Umfeld, in dem versucht wird ihre Verhaltensweisen zu verstehen.

-

Betreuungs- und Pflegepersonen sind der Auffassung, dass der zwischenmenschlichen Begegnung, der Lebensgeschichte des Betroffenen und dem Umfeld einen großen Stellenwert in der Betreuung und Pflege eingeräumt werden muss.

-

Um die nonverbale Sprache der Menschen im fortgeschrittenen Stadium der Demenz zu verstehen, müssen die Betreuungs- und Pflegepersonen über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen verfügen und vor allem über die Sinnesebene und Körpersprache kommunizieren.

Um in Erfahrung zu bringen was Menschen mit Demenz im mittleren und fortgeschrittenen Stadium für ihre Lebensqualität in einem Altenwohnheim brauchen, setze ich zwei Untersuchungsmethoden ein. Durch ein Interview mit der Pflegedienstleiterin eines Altenwohnheimes zeige ich die Sichtweise einer professionellen Pflegeperson auf. Als Interviewpartnerin wählte ich Sr. Patrizia Schmidt aus, da wir beruflich in Beziehung stehen. Neben ihrer Funktion als Pflegedienstleiterin führt sie seit Jahren die Station für Menschen mit Demenzerkrankung im IV. Stock der Stiftung Nothburgaheim in Innsbruck. Sie ist für mich "die Expertin im Umgang mit Menschen mit Demenz". Neben ihrer fachlichen Kompetenz schätze ich vor allem ihre Menschlichkeit und ihre Art auf Menschen zuzugehen.

Als Interviewmethode setze ich das narrative Interview der qualitativen Untersuchungsmethode ein. Diese Technik ist maßgeblich von dem Bielefelder Soziologen Fritz Schütze entwickelt worden. Der Interviewpartner wird dabei nicht mit standardisierten Fragen konfrontiert, sondern frei zum Erzählen aufgefordert. (vgl. Lamnek 1995, S. 34f)

Meiner Meinung nach kann über ein standardisiertes Interview die soziale Wirklichkeit - der Mensch als handelndes Wesen - und dessen Wertvorstellungen nicht in Erfahrung gebracht werden. Ich beziehe mich hier auf Girtler, der dazu Folgendes sagt: "Das Ziel einer `qualitativen` Soziologie oder Ethnologie, ist es also nicht, menschliches Handeln unter Gesetze zu ordnen, sondern nach jenen Regeln zu suchen, die das soziale Handeln bestimmen." (Girtler 1992, S. 35)

"Durch das Prinzip der Offenheit und der Kommunikation gelingt es jedoch, die soziale Wirklichkeit, wie sie die Menschen tatsächlich sehen - und nicht wie sie der Soziologe sieht - `objektiv` darzustellen." (ebd. S. 40)

Die Durchführung des Interviews wird in der Literatur sehr unterschiedlich beschrieben. Lamnek z. B. weist darauf hin, dass zu Beginn des Interviews nur wenige und eher allgemein gehaltene Fragen an den Interviewpartner gestellt werden sollten. Unklarheiten oder Widersprüchlichkeiten sollten am Ende des Gesprächs geklärt werden. (vgl. Lamnek 1995. S. 72 ff)

Girtler ist der Auffassung, dass der Forscher so eine Kommunikationssituation herstellen muss, dass er möglichst viel erfährt. (vgl. Girtler 1992, S. 161)

Ich zitiere Girtler: "Keineswegs darf, wie wir sahen, der Interviewer bloß in der Rolle des Zuhörers verhaftet bleiben, er kommt dann leicht in eine Position, in der er wohl etwas über die Person des Interviewten und dessen Probleme erfährt, wenig aber über den sozialen Hintergrund und die soziale Eingebundenheit. Um das Interview zu einem effizienten zu machen, muss also auch der Interviewer sich engagieren. Dieses Postulat wurde leider in der Literatur bis jetzt viel zu wenig beachtet, so dass viele Interviews, die Neulinge durchführen wollten, scheitern mussten, denn erst durch den Einsatz des Interviewers (der an den Vorstellungen seines Gegenübers sich ausrichtet) kann eine echte Kommunikationssituation, wie sie z. B. Hoffmann-Riem postuliert (1980); hergestellt werden. Der Interviewte wird so zum echten Mitwirkenden an der Arbeit, er wird zu einem selbständigen Handlungssubjekt, welches sich selbst einbringt." (Girtler 1992, S. 162)

2.3.1.1 Anwendung

Bei meinem Erhebungsverfahren arbeitete ich mit Tonbandaufnahme. Das Gespräch fand am 22. 05. 2003 um 8.45 Uhr im Nothburgaheim statt und dauerte bis 11.30 Uhr. Ich informierte Sr. Patrizia über die Art und Durchführung des Interviews. Der Tonbandaufnahme stand sie positiv gegenüber, ebenso der Veröffentlichung ihres Namens. Die Genehmigung für die Veröffentlichung des Heimes erteilte mir die Heimleitung, DGKS[4] Doris Feuerstein. Weitere Personen, die im Interview namentlich genannt werden, werden im Sinne des Datenschutzes mit XY bezeichnet.

2.3.1.2 Auswertung des Interviews

Das Interview wurde von mir wörtlich transkribiert. Durch das Literaturstudium in Bezug auf "Auswertung der erhobenen Daten in der qualitativen Sozialforschung" ist mir bewusst geworden, dass die Möglichkeiten der Auswertung so vielfältig wie die Typen des Interviews sind. Ich entschied mich für die "Interpretativ-reduktive Analyse", die Lamnek in seinem Buch "Qualitative Sozialforschung - Methoden und Techniken" beschreibt. Lamnek gibt mir einen klaren Überblick über die praktische Durchführung der Auswertung. Die Analyse beinhaltet 4 Phasen:

Phase 1: Transkription

Phase 2: Einzelanalyse

Phase 3: Generalisierende Analyse

Phase 4: Kontrollphase (vgl. Lamnek 1995, S.107-110).

Als zweite Untersuchungsmethode setze ich das Verfahren der teilnehmenden Beobachtung ein. Anstatt von außen, also aus der Distanz auf das Forschungsfeld zu schauen, begebe ich mich selbst auf den Weg der Binnensicht. Nach Lamnek ermöglicht nur dieser methodische Zugang die Erschließung der Lebenswelt der zu untersuchenden Menschen. (vgl. Lamnek 1995, S. 240)

"... der Sozialforscher nimmt am Alltagsleben der ihn interessierenden Personen und Gruppen teil und versucht durch genaue Beobachtung, etwa deren Interaktionsmuster und Wertvorstellungen zu explorieren und für die wissenschaftliche Auswertung zu dokumentieren." (ebd. S. 240)

2.3.2.1 Anwendung

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Gruppenvalidationsanwenderin nach Naomi Feil[5], führte ich mit 6 Frauen die in einem Altenwohnheim[6] leben und an einer mittleren bis fortgeschrittenen Demenz leiden, Gruppenvalidation durch. (Nach Naomi Feil handelt es sich hier um Menschen, die sich in der Phase II und III befinden.) Ich leitete 27 Gruppensitzungen zu je 1 Stunde, 1 bis 2 Mal wöchentlich. Die Sitzungen wurden von mir mittels Beobachtungsbögen mit entsprechenden Kriterien dokumentiert. Eine Gruppensitzung wurde exemplarisch in Form einer Videoaufnahme festgehalten.

Als Beobachtungskriterien einer Gruppeneinheit galten:

-

Augenkontakt - wird mit anderen Gruppenmitgliedern Augenkontakt aufgenommen?

-

Sprache - nehmen die Betroffenen untereinander sprachlichen Kontakt auf?

-

Lächeln - zeigen sie durch Lächeln positive Emotionen?

-

Berührung - brauchen sie von mir Berührung um in Beziehung zu treten?

-

Führungsrolle - übernehmen sie die aus der Biographie zugeordneten "sozialen Rollen" innerhalb der Gruppe?

-

Physisches Verhalten - wie geht es den Betroffenen zum Zeitpunkt der Gruppenvalidation, bzw. was verändert sich?

Die Auswertung der Videoaufnahme und der verfassten Beobachtungsprotokolle, bilden neben dem Interview den Ausgangspunkt meiner Forschungsarbeit.

Da meine Forschungsarbeit auf die Lebensqualität von Menschen mit Demenz abzielt und dafür die soziale Wirklichkeit möglichst vorurteilsfrei erfasst werden muss, setze ich als wissenschaftstheoretische Basis - die Phänomenologische Herangehensweise - ein.

Husserl Edmund (1859 - 1938) gilt als Begründer der Phänomenologie. Nach Lamnek ist die Phänomenologie "keine einheitliche, klar abgegrenzte Disziplin. Man kann mehrere Richtungen unterscheiden, von der streng philosophischen Phänomenologie, die sich als die Philosophie überhaupt versteht, bis zur angewandten Phänomenologie in den Geistes- und Sozialwissenschaften." (Lamnek 1995, S. 58)

Die Aufgabe der Phänomenologie ist es: "... Phänomene so zu erfassen, wie sie sind, und nicht, wie sie uns aufgrund von Vorurteilen oder Theorien erscheinen. Dies bedeutet, daß alles Vorwissen über einen Gegenstand ausgeschaltet werden muß, bis er selbst oder sein Wesen sichtbar wird. An die Stelle von Analyse oder Erklärung tritt somit die bloße Deskription der Wesensstruktur. Damit taucht die Frage auf, wie dieses Vordringen zum Wesen der Dinge zu leisten ist. Die Phänomenologie kann weder auf theoretische Setzungen anderer Wissenschaften zurückgreifen, noch das Gegebene als selbstverständlich hinnehmen. Der Rekurs auf eine letzte Gewissheit besteht darin, dass Phänomenologie den Ort und die Art und Weise aufsucht, wo und wie `Welt` begründet und konstituiert wird, wo und wie `Welt` in unserem Bewusstsein entsteht und besteht. Es geht also darum, `wie Welt` in unserem Bewusstsein `entsteht` und wie sie somit für uns auch ist - denn eine andere Welt, als sie für uns ist, gibt es (für uns) nicht." (ebd. S. 60)

Die angewandte Phänomenologie bezieht sich daher auf die "Theoretische Welt" auf die "Lebenswelt" und auf die "Wesensschau" und erfordert eine möglichst vorurteilslose Herangehensweise. Um dies zu gewährleisten bedarf es vom Forscher eine erhöhte Sensibilität. Dieser muss sich seiner eigenen Gefühle, Wünsche und Einstellungen bewusst sein. (vgl. Lamnek 1999, S. 65f)

Zu diesem Aspekt nehme ich im Kapitel "Angst vor dem Versagen - Entwertung der Person" Stellung.

Da der phänomenologische Ansatz den Gegenstand beschreibt und hinterfragt, gilt es dementielles Verhalten zu beschreiben und zu hinterfragen. Diese Beschreibung stößt aber auf Schwierigkeiten, da das Verhalten dementer Menschen sehr individuell geprägt ist. Schmitz-Scherzer schreibt dazu: "Demente alte Menschen sind individuelle Menschen wie Gesunde, nicht an Demenz erkrankte alte Menschen. Ihre Diagnose klassifiziert sie nur als Merkmalsträger einer Demenz oder anders formuliert: bei dementen alten Menschen handelt es sich um individuell geprägte Menschen, die an einer Demenz leiden. Demente im allgemeinen Sinne gibt es nicht, eben nur Menschen, die eine Demenz erleiden." (Schmitz-Scherzer 2002, S. 30f)

Diese Sichtweise ist für mich in der Betreuung und Begleitung von großer Bedeutung, denn jede Klassifizierung birgt die Gefahr der Stigmatisierung in sich. Für Schmitz-Scherzer stellt die Diagnosestellung ein weiters Problem dar, da sich diese nur auf die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten beschränkt. Die Demenzerkrankung ist aber eine Erkrankung, die den ganzen Menschen in seiner psychophysischen und sozialen Gesamtheit erfasst. Dies wird im Verlauf der Erkrankung immer sichtbarer. Die medizinische Betrachtungsweise beinhaltet das Gesamtbild der Persönlichkeit nicht vollständig. Das Verhalten und Erleben der Erkrankung bleibt unberücksichtigt. (vgl. ebd. S. 31)

Die phänomenologische Herangehensweise soll mir eine Annäherung zum Verhalten und Erleben der Betroffenen ermöglichen und wertvolle Aspekte zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität liefern.

[4] Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester

[5] Die Gruppenvalidationsanwenderin nach Feil (Level 2) ist berechtigt, Gruppen von Menschen mit

Demenzerkrankung nach den Gruppenvalidationsprinzipien zu leiten. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich diese näher erläutern

[6] Es handelt sich hier nicht um die Stiftung Nothburgaheim.

Inhaltsverzeichnis

"Wir selbst bestimmen letztlich für uns als Einzelne und für uns als Gesellschaft, was Alter ist und wie unser Altern sein wird ..."

Petzold 1971

Die Aspekte des Alterns unterliegen kulturellen Wertzuschreibungen und sind daher einem ständigen Wandel unterworfen. Da die historische Entwicklung des Alterns nicht Thema meiner Arbeit ist, gebe ich nur einen kurzen Überblick über die Sichtweisen von Altern, die den Zugang zum alten Menschen in den letzten Jahrzehnten geprägt hat.

Aus medizinischer Sicht ist Altern als biologisch determinierter Prozess auf das Ende des Lebens orientiert und wird von individuellen, genetischen und umweltbedingten Faktoren beeinflusst. So kann der Alterungsprozess bis zu einer Grenze durch Umweltfaktoren, Ernährung, Lebensstil, Training, psycho- und soziotherapeutische Maßnahmen, sowie durch Neuropsychopharmaka günstig beeinflusst werden. Gerontologische Untersuchungen zeigen auf, dass Altern aber nicht nur abhängig ist von der Verfassung des Gehirns, den genetischen und konstitutionellen Faktoren, sondern auch von einer ganzen Reihe weiterer Einflussfaktoren wie z. B. Intaktheit der sozialen Beziehungen, Ausmaß und Inhalt von Beschäftigung und Freizeitgestaltung, das Arrangement des Zusammenlebens und Wohnens, die Struktur familiärer Beziehungen, die wirtschaftliche Sicherheit, das psychosoziale Hilfsangebot der Gesellschaft u. a. mitbestimmt wird. (vgl. Hinterhuber, Fleischhacker 1997, S. 23f)

Nach Hinterhuber und Fleischhacker ist das Alter selbst keine Krankheit und auch nicht alle im Alter auftretenden Veränderungen haben Krankheitswert. "...Die physiologischen Alterungsvorgänge sind nicht Thema der Psychiatrie des Alterns, sie bleiben aber in ihrem Blickfeld, da mit zunehmendem Alter gesetzmäßig auftretende organische und psychische Wandlungen mit krankhaften Phänomenen zusammen treffen." (ebd. 1997, S. 23)

Aus medizinischer Sicht kommt es bei jedem Menschen im höheren Alter zu einer generellen Verlangsamung aller Hirnfunktionen, insbesondere der kognitiven Funktionen, die als "Norm" toleriert wird. "Zu einer signifikanten kognitiven Leistungseinbuße kommt es jedoch erst dann, wenn - wie im Rahmen der Alzheimer Demenz - die Leistungsreservekapazität des Gehirns überschritten wird: Hier kommt es zu massiven Veränderungen der Nervenzellen im Bereich der Großhirnrinde." (ebd. S. 24)

Entscheidend für Hinterhuber und Fleischhacker ist für das Altern auch, welche Verarbeitungsmechanismen dem alten Menschen zur Verfügung stehen. Nach den beiden Autoren entwickelt der alte Mensch oft eine "Ichbezogenheit". Das Denken und die Interessen engen sich dabei auf den eigenen Körper ein und jedes Körpersymptom wird als gravierend empfunden. Andere versuchen Erkrankungen zu verleugnen und zu verdrängen. Ein weiterer Verarbeitungsmechanismus stellt das regressive Verhalten dar, welches durch die Aufgabe der Eigeninitiative und mit einem Appell an die Hilfe anderer gekennzeichnet ist. Dieses Verhalten mündet schließlich in eine erlernte Hilflosigkeit, die vielfach durch eine überprotektive, entmündigende Umgebung wie z. B. durch Angehörige, Institutionen wie Altersheimen gefördert werden. Diese Verarbeitungsmuster gilt es nach Hinterhuber und Fleischhacker frühzeitig zu erkennen, um die daraus resultierenden Fehlhaltungen vermeiden zu können. (vgl. Hinterhuber, Fleischhacker 1997, S. 24)

Damit Altern im positiven Sinne gelingen kann, benötigen alte Menschen die Wertschätzung der jüngeren Gesellschaft. Größtenteils herrscht aber anstelle einer Wertschätzung eine Entwertung des Alters vor. Für Soziologen liegt die Ursache der Entwertung darin, dass die Erfahrungen der Älteren für die Jüngeren kaum mehr eine Bedeutung haben. Lebensweisen, Notwendigkeiten im Umgang mit der Welt, Maschinen usw. ändern sich so schnell, dass oft die Jüngeren den Älteren Meister sein können und nicht mehr umgekehrt. Alte Menschen sind den Erwartungen bzw. Anforderungen der schnelllebigen und leistungsorientierten Gesellschaft kaum mehr gewachsen und werden somit an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Dies führt zur Ausgrenzung vom gesellschaftlichen und kulturellen Leben, zur Isolation. (vgl. Dörner, Plog, Teller, Wendt 2002, S. 437)

Der Psychotherapeut James Hillman schreibt dazu Folgendes: "Der moderne Fortschritt schmälert den Wert alter Menschen, während er gleichzeitig die Anzahl unserer Jahre vermehrt. Je länger wir leben, desto weniger sind wir wert, und wir werden länger leben!" (Hillman 2001, S. 52)

Das Defizitmodell geht "...von der Annahme aus, dass Lernfähigkeit, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit im Alter abnehmen, und zwar gleichermaßen bei allen alten Menschen (universelle Gültigkeit) und alle geistigen Leistungen betreffend (generelle Gültigkeit). Die Einbußen und Verluste wurden nicht nur für Intelligenzleistungen angenommen, sondern ebenso z. B. für die Fähigkeit, sich mit den Anforderungen des Alltags auseinander zu setzen." (Pfäfflin-Müllenhoff: In: Köther 2005, S. 642)

Meine Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester war vor allem durch das "Defizitmodell des Alterns" geprägt und beeinflusste dementsprechend mein pflegerisches Handeln. Kompensations- und Entwicklungsmöglichkeiten des alternden Menschen waren zum damaligen Zeitpunkt kein Thema in der Betreuung von alten Menschen. Auch heute noch, obwohl die Menschen körperlich und geistig länger leistungsfähiger sind, ist in den Köpfen unserer Schülerinnen zu Beginn der Ausbildung vielfach das Defizitmodell von Altern verankert. Dies zeigt sich vor allem in Aussagen zur Berufswahl. Alten Menschen zu "helfen", steht meist an erster Stelle der Berufsmotivation. Durch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema "Alter und Altern", bzw. durch den Kontakt mit den alten Menschen in der Praxis verändert sich ihr Bild. Nicht mehr die Defizite des alten Menschen und die damit verbundene "Helferrolle" stehen im Vordergrund, sondern die Begleitung und Unterstützung des alten Menschen in seinen Ressourcen.

Hinterhuber und Fleischhacker fordern das einengende Defizitmodell des Alterns, durch die Faktoren der persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, der Kompensation und der autoproduktiven Kräfte - durch das Ressourcenmodell - abzulösen. (vgl. Hinterhuber, Fleischhacker 1997, S. 24)

Das Kompetenzmodel beinhaltet einen Perspektivenwechsel in der Gerontologie. In diesem Modell steht nicht mehr der alte, hilflose Mensch im Vordergrund. Das Kompetenzmodell hebt hervor, dass "die geistige Leistungsfähigkeit nicht abnimmt, sondern bis ins hohe Alter trainierbar ist, bestimmte geistige Fähigkeiten, Erfahrung und Wissen zunehmen (psychologische Kompetenz), körperlicher Abbau durch Übung verlangsamt wird und verlorene Fähigkeiten zurückerlangt werden können (physiologische Kompetenz), innerer Rückzug sich durch gesellschaftliche Integration verhindern oder lindern lässt (soziale Kompetenz)." (Pfäfflin-Müllenhoff: In: Köther 2005, S. 643)

Kruse definiert Kompetenz als "die Fähigkeit eines Menschen zur Aufrechterhaltung oder Wiedererlangung eines selbständigen, aufgabenbezogenen und sinnerfüllten Lebens in einer anregenden, unterstützenden und die selbstverantwortliche Auseinandersetzung mit Aufgaben und Belastungen fördernden Umwelt." (Fenchel, Brandenburg zit. Kruse (1966):In: Zimber, Weyerer 1999, S. 27)

Lehr ist folgender Meinung: "Altern wird nicht mehr als ein eindimensionaler biologischer Vorgang verstanden, der alle Menschen auf gleiche Weise mit zunehmendem Lebensalter beeinträchtigt, sondern Altern wird als mehrdimensionaler Prozeß konzipiert, auf den unterschiedliche Faktoren Einfluß nehmen." (Lehr 1996: In: Zimber, Weyerer 1999, S. 26)

Dieser kurze Auszug soll verdeutlichen, dass Altern von vielen Faktoren beeinflusst wird. Auch die Begleitung, Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz muss von dieser Betrachtungsweise ausgehen. Die medizinische Sichtwiese "alle Verhaltensweisen des Menschen mit Demenz beruhen auf einer organischen Schädigung des Gehirns" impliziert, dass der Betroffene seinem Schicksal unausweichlich ausgeliefert ist und somit keine Kompensationsmöglichkeit hat. In meinem Pflegealltag erlebe ich, dass Menschen mit Demenz Verhaltensweisen entwickeln, die als Kompensationsmöglichkeiten zur Bewältigung ihrer Situation angesehen werden müssen. Es gilt die Verhaltensweisen des Betroffenen als sinnvolles Verhalten wahrzunehmen und zu verstehen. Klaus Großjohann sagt Folgendes dazu:

"Das für uns unerklärliche Verhalten dementiell Erkrankter sollten wir nicht bloß als Verhaltensstörung stigmatisieren, sondern - so wie es z. B. die Engländer tun - als `herausforderndes Verhalten` annehmen und versuchen es zu verstehen." (Großjohann: In: Tackenberg, Abt-Zegelin 2000, S. 12)

Nach Zimber und Weyerer stehen gesundheitliche Gründe wie z. B. Sturz, Schlaganfall, Demenz, Geh- oder Sehbehinderungen usw. an erster Stelle für den Einzug in ein Altenwohnheim. An zweiter Stelle stehen Veränderungen im sozialen Netzwerk wie z. B. der Tod eines Ehe- oder Lebenspartners, an dritter Stelle schlechte Wohn- und Lebensbedingungen. Dabei wird die Übersiedlung in eine stationäre Einrichtung von den betroffenen Personen vielfach als persönlicher Misserfolg, bzw. als familiäres Versagen erlebt. (vgl. Zimber, Weyerer 1999, S. 34)

Kämmer und Schröder beschreiben, dass die Betroffenen den Einzug in ein Heim als Verminderung der Lebensqualität, als Beschränkung der Freiheit, einen Selbstwertverlust und als sozialen Abstieg erleben. Nach den beiden Autoren wirken sich diese Grundeinstellungen im Sinne einer Self-fullfilling-prophecy dementsprechend negativ auf ihre Wahrnehmung der neuen Umgebung und ihrer Lebensqualität aus. Als Folge des Heimeinzuges treten bei den Menschen vielfach Krisen auf, die sich in Verwirrtheitszuständen, Ängsten, depressiven Verstimmungen, in somatischen bzw. psychosomatischen Erkrankungen zeigen. Sozialer Rückzug und regressives Verhalten können dabei häufig beobachtet werden. (vgl. Kämmer, Schröder 2000, S. 17)

Nach Held und Ermini-Fünfschilling haben Menschen mit Demenzerkrankung grundsätzlich die gleichen Ansprüche wie alle anderen Bewohner eines Altersheimes. Sie unterscheiden sich aber vor allem dadurch, dass sie nur dann ihre Ansprüche und Bedürfnisse anmelden und stillen können, wenn man ihnen dabei hilft. (vgl. Held, Ermini-Fünfschilling 2004, S. 42)

Ich beschränke mich hier bewusst auf diesen kurzen Auszug. Die Beschreibung des Lebensraumes eines Menschen in einem Altersheim und dessen Auswirkungen würden weit über den Rahmen meiner Arbeit hinausgehen. Dieses Thema könnte meiner Meinung nach eine eigene Forschungsarbeit darstellen. Als weiterführende Literatur möchte ich auf die ethnologische Studie von Ursula Koch-Straube (1997) "Fremde Welt Pflegeheim" hinweisen. Sie gibt Einblicke in das Heimleben und deren Auswirkungen auf den alten Menschen.

Inhaltsverzeichnis

- 4.1 Demenz und Angst - Entwertung der Person

- 4.2 Demenz als psychiatrische Kategorie

-

4.3 Demenz vom Alzheimer-Typ

- 4.3.1 Definition

- 4.3.2 Epidemiologie

- 4.3.3 Äthiologie der Demenz vom Alzheimer-Typ

- 4.3.4 Hirnorganische Veränderungen bei der Demenz vom Alzheimer-Typ

- 4.3.5 Verlauf der Erkrankung - Allgemein

- 4.3.6 Medizinische Diagnostik der Demenzerkrankung

- 4.3.7 Psychologische Diagnostik

- 4.3.8 Therapieansätze bei Demenzerkrankungen aus medizinischer Sicht

- 4.4 Krankheitsverlauf und soziale Dimensionen der Erkrankung

- 4.5 Charakteristische Probleme bei Demenzerkrankung

- 4.6 Exkurs - Problematik der Diagnostik versus Bewältigungsstrategien

"Das Wort ‚Demenz' stammt vom lateinischen ‚dementia' und bedeutet so viel wie ‚ohne Geist' oder ‚ohne Verstand'." (Frühwald, Gatterer 2003, S. 5).

Die Definition charakterisiert typisch die auch heute noch vielfach vorherrschende Sichtweise über die Demenzerkrankung. Demenz ist ein "Tod, der den Körper zurücklässt". (Kitwood 2004, S. 20) Sie impliziert, der Mensch verliert seinen Geist, seinen Verstand, nur eine geistlose Körperhülle bleibt zurück. Vernunft und Verstand, auf die der Mensch besonders stolz ist, kommen dabei abhanden. Er verliert die Kontrolle über sich und wird von anderen abhängig.

Wie uns die demographischen Zahlen aufzeigen, ist die Anzahl der Erkrankten ständig im Steigen. Die Erkrankung kann jeden von uns treffen. Eine kausale Therapie steht zur Zeit nicht zur Verfügung. Kein Wunder, dass die Demenzerkrankung zum Angstthema unserer heutigen Gesellschaft geworden ist. Sie bedroht nicht nur den bisherigen Lebensentwurf des Einzelnen, sondern das gesamte gesellschaftliche Leistungsprinzip und hat zur Folge, dass in uns unbewusste Abwehrmechanismen aufgebaut werden. Wie die Geschichte aufzeigt, bestand und besteht in unserer Kultur schon immer die Tendenz, Menschen mit körperlicher und / oder geistiger Behinderung zu depersonalisieren.

Bytheway schreibt dazu: "Es wird ein Konsens geschaffen, in der Tradition verankert und in soziale Praktiken eingebettet, demzufolge die Betroffenen keine echten Personen sind. Anschließend kommt dann das Rationalisieren. Zeigen Menschen ein merkwürdiges Verhalten, so sind sie ‚vom Teufel besessen', ‚werden für die Sünden eines früheren Lebens bestraft', ‚haben ein kaputtes Hirn' oder ‚es gibt da eine Geisteskrankheit, deren Symptome in dem neuen Handbuch der Diagnostik genau beschrieben werden'. In der Verursachung dieser Entmenschlichung fließen mehrere Faktoren zusammen. Zum Teil entspricht sie zweifellos Merkmalen der Kultur als Ganzes: Wo Person sein weitgehend missachtet wird, laufen Machtlose Gefahr, besonders entwertet zu werden. Viele Gesellschaften einschließlich der unsrigen sind durchdrungen von einer Diskriminierung älterer Menschen, die diese als unfähig, hässlich und als Last kategorisiert und sie sowohl auf persönlicher als auch auf struktureller Ebene herabwürdigt." (Bytheway 1995: In: Kitwood 2003, S. 32)

Da in unserem Kulturkreis bereits alte Menschen diskriminiert werden, wie ergeht es erst Menschen mit Demenz? Menschen die angeblich ohne Verstand sind!

Tom Kitwood ist der Auffassung, dass die Ängste der Menschen vor einer Demenzerkrankung von zweierlei Art sind. Nach ihm fürchtet sich jeder Mensch davor gebrechlich und im hohen Maße abhängig zu werden. Kitwood weist darauf hin, dass die Ängste in einer Gesellschaft, die einen schwach ausgeprägten oder nicht vorhandenen Gemeinsinn haben, besonders stark ausgeprägt sind. Hinzu komme noch die Angst vor einen langen Sterbeprozess und dem Tod an sich, die durch den Kontakt mit älteren, schwachen und kranken Menschen ausgelöst werden, und so das Sicherheitsempfinden des Menschen bedrohen.

Kitwood ist auch der Ansicht, dass wir Ängste vor geistiger Instabilität in uns tragen. Die Angst vor Verwirrtheit, wahnsinnig und geistesgestört zu sein sei erschreckend und führe dazu, Abwehrformen zu entwickeln. Eine Abwehrform sieht Kitwood in der Entpersonalisierung des Menschen. Das Hauptproblem liege nicht darin, den Menschen mit Demenz zu verändern, sondern sich über die eigenen Ängste und Formen der Abwehr hinauszubewegen und eine echte Begegnung mit diesen Menschen einzugehen. (vgl. Kitwood 2004, S. 34)

Dietmut Niedecken geht in ihrem Buch "Namenlos - Geistig Behinderte verstehen" einen Schritt weiter. Ihr psychoanalytischer Diskurs zeigt Widerstände und Abwehrmechanismen der Gesellschaft im Zusammentreffen mit Menschen mit geistiger Behinderung auf. Nach Niedecken handelt es sich bei geistiger Behinderung nicht bloß um ein medizinisches Schicksal, sondern um ein kulturelles Problem. Nach ihr lösen Menschen mit geistiger Behinderung in uns Angst aus, da ihnen etwas Essentielles fehlt, um in unserer Gesellschaft überleben zu können.

"...es fehlt die körperliche und geistige Unversehrtheit und volle Leistungsfähigkeit. Das macht abhängig - eine bedrohliche, ja, wie unsere Geschichte zeigt, eine lebensbedrohliche Lage. Der Umwelt (unserer Welt) ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Zu sehr rührt es an unsere unterschwellige Angst zu versagen, unseren ‚Mann' nicht stehen zu können, selbst abhängig zu werden, ohnmächtig, angewiesen auf die Gnade unserer wenig gnadenvollen Welt; ausgeliefert einem Betrieb, der Menschen entklassifiziert nach ihrer Verwertbarkeit in der Produktionsmaschinerie. Die Abwehr in der Betonung des Anders-Seins gründet also in der Angst durch das Siebmaß der Normalität durchzufallen." (Niedecken 1998, S. 24). Niedecken zitiert in diesem Zusammenhang Maud Mannoni, die lange Zeit die einzige psychoanalytische Autorin war, die sich intensiv mit geistiger Behinderung auseinandergesetzt hat: Diese meint dazu: "Zunächst und offensichtlich geht es wohl um die Angst, selbst zu Versagern zu werden, wenn wir uns mit den ‚Versagern' in dieser Gesellschaft auseinandersetzen. ...Wir die Normalen, kommen selbständig im Leben zurecht, sind effektiv in unserem Tun, welches uns das Überleben in der Gesellschaft sichert. Genau das ist ‚diesen' Menschen nicht möglich. Sie sind sichtbar Abhängige, also gelten sie als Unmündige. Unser Verhältnis zu ihnen ist bestimmt vom Anderssein oder vielmehr: von unserer Betonung dieses Andersseins. Das Anderssein muss um jeden Preis verteidigt werden." (Mannoni 1982, S. 10)

Um die Angst abwehren zu können, entwickeln sich unbewusst Phantasmen. Phantasmen sind nach Erdheim "...Instrumente der Unbewusstmachung von gesellschaftlichen Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen. Sie setzen sich über die Köpfe einzelner hinweg durch und sorgen dafür, dass bestimmte Mechanismen von einem Schein von Natur umstrahlt sind, der diese Normen gegen Verlust und Eingriffe absichert." (Erdheim 1982: In: Niedecken 1998, S.42)

Niedecken schreibt dazu: "Phantasmen bieten daher in einem gewissen Ausmaß Erleichterung und Stabilisierung. Mit dem Phantasma sieht alles so aus, als müsse es so sein, selbstverständlich, ohne Bedeutung, reine Natur, Schicksal, unabänderlich und unhinterfragbar." (Niedecken 1998, S. 102)

Die Angst der Angehörigen vor der Demenzerkrankung erlebe ich im Rahmen meines praktischen Unterrichts immer wieder. Mit Fortschreitung der Erkrankung schränken die Angehörigen ihre Besuche beim Bewohner ein. Den Ehepartner, die Mutter, den Vater "so zu sehen" ist für viele unerträglich und führt häufig dazu, dass die Besuche mit der Begründung "die Hirnschädigung ist schon so weit fortgeschritten", "er/sie erkennt mich eh nicht mehr", "er/sie bekommt nichts mehr mit", eingestellt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei erlebte Situationen aufzeigen:

Als ich Frau H. 42 Jahre alt das erste Mal sah, löste sie in mir eine tiefe Betroffenheit aus. Stark abgemagert lag sie mit Magensonde, Inkontinenzeinlage in Embryonalhaltung in ihrem Bett. Sie wimmerte vor sich hin, ihr Blick war ausdruckslos. Es schien so, als wäre sie dieser Welt "entrückt". Meine Betroffenheit löste in mir den Gedanken aus "hoffentlich ergeht es mir nicht so". Die anwesende Stationsleiterin nahm meine Ergriffenheit wahr und berichtete mir später über die Situation der Bewohnerin.

Frau H. ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt bereits das dritte Jahr im Heim. Durch das rasche Fortschreiten der Erkrankung und der Berufstätigkeit der Angehörigen waren diese mit der Betreuung zu Hause rasch überfordert. Zunächst kamen die Angehörigen noch regelmäßig auf Besuch. Als sich aber der geistige Zustand verschlechterte, kamen sie immer seltener. Das Pflegeteam nahm die Situation wahr und bat die Angehörigen um ein Gespräch. In diesem erfuhren sie, dass die Besuche beim Ehemann und den Söhnen massive Angst auslöse. "Zu erleben, wie die Frau, die Mutter den Verstand verliere und diese völlig abhängig mache, sei für sie kaum zu ertragen. Auch zu wissen, dass die Erkrankung eine erbliche Komponente hätte, verstärke ihre Angst." Trotz des Gespräches wurden die Besuche immer weniger, bis sie schließlich ausblieben. Als Begründung gaben die Angehörigen an, "dass es keinen Sinn mehr mache die Ehefrau, die Mutter zu besuchen, da sie überhaupt nichts mehr mit bekäme. Für sie wäre es nicht mehr die Gattin, die Mutter, wie sie sie einmal gekannt hatten."

Frau K. lebt ebenfalls in einem Altersheim und erkennt ihren Ehemann nicht mehr. Sie kann nicht mehr sprechen, hat Schluckstörungen, ist inkontinent, leidet unter starken Kontrakturen (Fehlstellungen der Gelenke) und knirscht mit den Zähnen. Frau K. ist völlig pflegeabhängig. Der Ehegatte leidet massiv unter "dem Zustand" seiner Frau. Obwohl er der Meinung ist, dass seine Frau "nichts mehr mitbekommt", kommt er jeden Tag, um ihr das Abendessen einzugeben. Durch die Schluckstörung von Frau K. ist es schon öfters zu problematischen Situationen gekommen. Aus diesem Grund erwägt das Pflegeteam immer wieder den Einsatz einer Magensonde. Aus Gesprächen mit Herrn K. wissen sie aber, dass er die Besuche einstellt, wenn Frau K. eine Magensonde hat. Herr K. ist der Auffassung, dass es dann keinen Sinn mehr macht, seine Frau zu besuchen. Ab diesem Zeitpunkt "vegetiere sie nur noch dahin". Nach dem Besuch des Ehemanns beobachten aber die Pflegekräfte, dass Frau K. entspannter ist und das Zähneknirschen nicht mehr so ausgeprägt ist. Daher sind sie der Meinung, dass Frau K. ihren Mann positiv wahrnimmt. Dies ist auch der Grund, warum sie das Legen der Magensonde möglichst hinauszögern. Dem Team ist das Spannungsfeld der Situation bewusst. Auf der einen Seite spüren sie, dass sich der Besuch des Ehemannes positiv auf Frau K. auswirkt, auf der anderen Seite die Überlegung steht, wie lange der Bewohnerin das "Verschlucken" noch zugemutet werden kann.

Protokolle aus meinem Berufsalltag

Beide Situationen verdeutlichen, dass der Verlust unseres Verstandes in uns massivste Angst auslöst. Damit wir dieser entgegenwirken können, müssen wir sie, wie in diesen beiden Fällen meiden, bzw. die betroffenen Menschen depersonalisieren.

In diesem Abschnitt stelle ich den medizinischen Aspekt der Demenzerkrankung vor. Da er aber nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit ist, gebe ich nur eine Übersicht über die Einteilung, Ursachen und Behandlung der Erkrankung. Ausführlicher stelle ich den Krankheitsverlauf und die damit verbundenen sozialen Dimensionen für den Betroffenen und der Angehörigen dar.

4.2.1.1 Erstmalige Beschreibung des Begriffes Demenz

Die französischen Forscher Pinel (1745-1826) und Esquiol (1772-1840) verwendeten als erste den Begriff Demenz. Unter diesem Begriff wurden die durch Gehirnschädigungen hervorgerufene mentalen Beeinträchtigungen und die Idiotie beschrieben. Als "senile Demenz" wurde von ihnen die progressive Verschlechterung des Gehirnzustandes im Alter angesehen. Heute wird der Begriff "Demenz" in der Fachliteratur als ein Überbegriff für eine Reihe von Symptomen verwendet. (vgl. Feil 2005, S. 41f)

4.2.1.2 Definition der Demenz nach der Diagnostik im DSM IV

Nach dem Diagnoseglossar DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) der amerikanischen Psychiatervereinigung ist das Hauptmerkmal einer Demenz "... die Entwicklung multipler kognitiver Defizite, wobei eine Gedächtnisstörung und mindestens eine der folgenden kognitiven Einbußen vorhanden sein müssen: Aphasie, Apraxie, Agnosie oder eine Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen. Die kognitiven Beeinträchtigungen müssen schwer genug sein, um eine Beeinträchtigung des beruflichen oder sozialen Leistungsniveaus darzustellen." (Saß, Wittchen, Zaudig 1998, S. 175)

Bei einer Aphasie handelt es sich um Einbußen in der Sprachfunktion, bei einer Apraxie ist die Fähigkeit zur Ausführung motorischer Aktivitäten beeinträchtigt, obwohl Motorik, Sensorik und Aufgabenverständnis nicht beeinträchtigt sind. Eine Agnosie liegt vor, wenn Fehler beim Wiedererkennen oder Identifizieren von Objekten, trotz intakter sensorischer Funktionen gemacht werden. Die Exekutivfunktionen beinhalten die Fähigkeit zu abstraktem Denken und zur Planung, Initiierung, Fortführung, Kontrolle und Unterbrechung komplexer Verhaltensweisen. (vgl. ebd. 1998, S. 176f)

4.2.1.3 Definition der Demenz nach WH0 gemäß ICD - 10

Die ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation definiert Demenz folgendermaßen: "Das dementielle Syndrom, als Folge einer Krankheit des Gehirns, verläuft gewöhnlich chronisch oder fortschreitend unter Beeinträchtigung vieler höherer kortikaler Funktionen

Bei der Demenz kommt es zur Abnahme des Gedächtnisses und des Denkvermögens mit beträchtlicher Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens. Die Störung des Gedächtnisses beeinträchtigt typischerweise Aufnahme, Speichern und Wiedergabe neuer Information. Früher gelerntes und vertrautes Material kann besonders in den späteren Stadien ebenfalls verloren gehen. Demenz ist mehr als eine Gedächtnisstörung: Es besteht auch eine Beeinträchtigung des Denkvermögens, der Fähigkeit zu vernünftigen Urteilen und eine Verminderung des Ideenflusses. Die Informationsverarbeitung ist beeinträchtigt. Für den Betroffenen wird es immer schwieriger, sich mehr als einem Stimulus gleichzeitig aufmerksam zuzuwenden, z. B. an einem Gespräch mit mehreren Personen teilzunehmen; der Wechsel der Aufmerksamkeit von einem Thema zum anderen ist erschwert.

die erwähnten Symptome und Störungen müssen mindestens sechs Monate bestanden haben." (Dilling, Mombour, Schmidt 1993, S. 61)

In der Vergangenheit wurde Demenz als fortschreitende, irreversible Erkrankung des Gehirns angesehen. Sowohl die DSM-IV und ICD-10 Definition beschreiben heute, dass die Erkrankung progredient verlaufen, auf einem bestimmten Niveau stehen bleiben oder sich zurückbilden kann. Die Reversibilität der Demenz beruht vor allem auf der zugrunde liegenden Äthiologie, sowie der Zugänglichkeit und rechtzeitigen Anwendung einer wirksamen Behandlung. (vgl. Saß, Wittchen, Zaudig 1998, S. 179)

Zwischen den Klassifikationsformen gibt es kaum Unterscheidungen. Eine Unterscheidung liegt darin, dass die Störungen und Symptome bei der ICD-10 Klassifikation mindesten sechs Monate vorliegen müssen, um von einer Demenzerkrankung sprechen zu können. Beide, sowohl die ICD-10 als auch die DSM-IV Klassifikation führen die Demenzerkrankung und deren Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und anderen wichtigen Funktionsbereichen nur auf eine gravierende organische Hirnschädigung zurück. Der Zusammenhang zwischen psychosozialen Faktoren und Erkrankung wird bei beiden negiert.

Die Prävalenz ist wie in der folgenden Tabelle ersichtlich, eindeutig altersabhängig.

Tabelle 1: Auftretenshäufigkeit von Demenzerkrankungen bezogen auf das Alter (Bickel 2001: In Lind 2003, S. 37)

|

Altersgruppe in Jahren |

Mittlere Prävalenzrate von Demenzerkrankungen in % |

|

65 - 69 |

1, 2 |

|

70 - 74 |

2,8 |

|

75 - 79 |

6,0 |

|

80 - 84 |

13,3 |

|

85 - 89 |

23,9 |

|

90 + |

34,6 |

Das Auftreten einer Demenz vor dem 65. Lebensjahr ist sehr gering. Die Prävalenzrate liegt im Altersbereich zwischen dem 45. und dem 65. Lebensjahr bei 0,1%. Da Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, ist ihre Wahrscheinlichkeit an einer Demenz zu erkranken höher als bei Männern. (vgl. Skaog. et al., 1993: In: Kitwood 2004, S. 52)

Hinsichtlich ihrer Grunderkrankung werden Demenzen in zwei Gruppen unterteilt:

4.2.3.1 Primäre Demenzen

Hier liegt eine hirnorganische Erkrankung vor, d. h. die Krankheitsursache liegt im Gehirn selbst.

4.2.3.1.1 Einteilung der primären Demenzen

-

Degenerative Demenzen

-

Vaskuläre Demenzen (Multiinfarktdemenzen)

-

Mischformen von degenerativen Demenzen und vaskulären Demenzen

-

Demenzen unterschiedlicher Äthiologie

Die häufigste aller degenerativen Demenzen ist die Demenz vom Alzheimer-Typ. Sie hat einen Anteil von etwa 60%. Weitere degenerative Demenzen sind u. a. Morbus Pick und die Frontallappendemenz.

Die vaskulären Demenzen haben ihre Ursache in kleinen "...häufig aufeinander folgenden Hirninfarkten oder Veränderungen der Mikrozirkulation im Bereich der kleinsten Gefäße, die zu gefäßbedingten Erweichungen des Marklagers führen." Die Häufigkeit dieser Demenzform liegt bei etwa 15 %. (Zaudig 1995: In: Lind 2003, S. 34)

Bei der Mischform der Demenz vom Alzheimer-Typ und vaskulärer Demenz liegen gleichzeitig ein degenerativer Abbau bestimmter Hirnregionen und Hirninfarkte vor. Ihr Anteil liegt bei ungefähr 15 % der primären Demenzen. (ebd. S. 34f)

Andere Ursachen für das Entstehen einer Demenz:

-

Infektionen des zentralen Nervensystems

-

Schädel-Hirn-Traumen

-

Hirntumore

-

Systemerkrankungen: Chorea Huntington, Parkinson-Krankheit, Lewy-Körperchen-Demenz, Creutzfeldt-Jacob-Erkrankung

-

chronischer Alkohol- und Drogenabusus

Der Krankheitsanteil dieser Demenzformen liegt bei etwa bei 10%. (vgl. Hinterhuber, Fleischhacker 1997, S. 26)

4.2.3.2 Sekundäre Demenzen

Hier treten demenz-ähnliche Symptome auf, die im Zusammenhang mit der körperlichen Gesundheit stehen. So kann es z. B. bei einer akuten Pneumonie zu toxischen Verwirrtheitszuständen kommen. Ebenso können Infektionen, wie Harnwegsinfekte, die oft übersehen werden, demenz-ähnliche Symptome hervorrufen. Verwirrtheit kann aber auch mit einer unzureichenden Ernährung und einem damit verbundenen Vitamin-B12-Mangel in Verbindung gebracht werden. Ein relativ häufiges Problem stellen Störungen des Hormonhaushaltes wie die herabgesetzte Schilddrüsenfunktion dar. Als eine weitere Ursache kann eine chronische Obstipation angesehen werden. Toxisches Material das normalerweise über den Darm ausgeschieden wird, wird hier resorbiert und führt zu Verwirrtheitszuständen. Weiters können Herz-Kreislauf-Insuffizienz, Stoffwechselstörungen, Anämie, Sauerstoffmangel, Elektrolytverschiebungen, Nierenfunktionsstörungen, Auslöser für Verwirrtheitszustände sein. Ebenso kann eine Depression beim alten Menschen Demenzsymptome hervorrufen, da diese oft mit einem Abbau der geistigen Fähigkeiten einhergeht. Da die Diagnosestellung Demenz oder Depression relativ schwer ist, wird vielfach eine Depression übersehen. Mögliche Hinweise auf eine Depression ergeben sich hier aus den täglichen Aktivitäten. Während Menschen mit einer Depression eher morgens langsam und verwirrt sind und sich abends die Leistungsfähigkeit verbessert, kommt es bei Menschen mit Demenz mit fortschreitendem Tagesverlauf zu einer Verschlechterung der Symptome.

Auch Beeinträchtigungen der Sinnesorgane können Symptome der Demenz vortäuschen. Liegt z. B. eine Hörminderung vor, ist die Folge, dass der Mensch in seinen sozialen Kontakten beeinträchtigt ist und immer weniger kommuniziert. Körperliche Schmerzen und hier besonders die chronischen Schmerzen, unter denen ältere Menschen oft leiden, bewirken zwar keine Verwirrtheitszustände, jedoch nimmt der Umgang mit Schmerz sehr viel Lebensenergie und lenkt den Menschen von den Lebensaktivitäten ab. Ist die Person nicht in der Lage Schmerzen verbal auszudrücken, wird das Verhalten oft fehlinterpretiert. Auch ausklingende Anästhetika nach einer Operation lösen immer wieder Verwirrtheitszustände bei älteren Menschen aus, bzw. verschlechtern eine bestehende Demenz. Ebenso ist heute bekannt, dass chronische Verwirrtheitszustände durch die Anschoppung oder Akkumlierung, d. h. einer sich über einen längeren Zeitraum hinweg aufbauende Überdosierung von Medikamenten ausgelöst werden können.

Die Auftretenshäufigkeit der sekundären Demenzen liegt bei etwa 10 bis 20 % der Demenzen. Werden die auslösenden Faktoren beseitigt bzw. behandelt, führt dies in der Regel zum Verschwinden der Demenzsymptome.

1906 beschrieb der deutsche Neuropathologe Alois Alzheimer (1864-1915) auf einem wissenschaftlichen Kongress in Tübingen erstmals eine geistige Erkrankung, die er fünf Jahre davor bei der 51 jährigen Auguste D. vorfand. Die Erkrankung ging vor allem mit Stimmungsschwankungen und schwerem Gedächtnisverlust einher. Auguste D. war in der Frankfurter "Anstalt für Irre und Epileptische" verwahrt und sagte in klaren Momenten über ihre Erkrankung: "Ich habe mich sozusagen verloren." Als Auguste D. 1906 verstarb, untersuchte Alzheimer ihr Gehirn und entdeckte dort klumpen- und fadenförmige Gebilde. In diesen vermutete Alzheimer die Ursache der Persönlichkeitsveränderungen und bald war die Erkrankung als Morbus Alzheimer bekannt. (vgl. Weidenhofer 2004, S. 24)

Nach der Alzheimer`s Disease Society ist "...die Alzheimer-Krankheit eine körperliche Erkrankung. Die geistigen und emotionalen Symptome sind ein direktes Ergebnis einer Reihe katastrophaler Veränderungen im Gehirn, die zum Absterben von Hirnzellen führen. Die Degeneration ist irreversibl." (Alzheimer`s Disease Society 1996: In: Kitwood 2004, S. 61)

Nach Hinterhuber und Fleischhacker ist die Demenz vom Typ-Alzheimer, eine primär degenerative Erkrankung des Gehirns, mit charakteristischen neuropathologischen und neurochemischen Veränderungen. Der Beginn ist schleichend, der Verlauf langsam progredient. Beginnt die Erkrankung im mittleren Lebensalter oder früher, so spricht man von einer Alzheimer-Erkrankung mit präsenilem Beginn. Die meisten Erkrankungen treten ab dem 65. Lebensjahr auf - Alzheimer-Erkrankung mit senilem Beginn.

Synonyme: Senile Demenz, präsenile Demenz, Morbus Alzheimer, Demenz des Alzheimer-Typs (DAT). (vgl. Hinterhuber, Fleischhacker 1997, S. 28)

Morbus Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Durch die zunehmende Überalterung der Gesellschaft kommt es zum Ansteigen der Erkrankung. Weltweit leiden etwa zwanzig Millionen Menschen an dieser Krankheit. Sie trifft etwa vierzig Prozent aller über Achtzigjährigen und stellt eine ungeheuerliche Anforderung an das Gesundheitswesen dar.

Die Ursachen für die Demenz vom Alzheimer-Typ sind noch unbekannt. Heute werden vor allem genetische und virale Ursachen diskutiert. (ebd. S. 29)

4.3.3.1 Genetische Äthiologie

Die genetische Forschung hat der Erkrankung in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Andrea Capstick (1995) lieferte dazu eine kurze Übersicht. Das von ihr dargestellte Bild hat sich bis heute nicht verändert. Nach Capstick wird angenommen, dass es auf Grund der Genetik zwei Hauptkategorien der Alzheimer-Erkrankung gibt.

Die erste Hauptkategorie ist sehr selten und betrifft nach ihren Angaben nur ein paar tausend Familien. Bei dieser Kategorie wird behauptet, es läge eine "Genetik der Unausweichlichkeit" vor, d. h. es gilt als sicher, dass bei einer Person, welche eine Kopie des "fehlerhaften" Gens von einem Elternteil vererbt bekommt, eine Alzheimer-Erkrankung auftritt. Vorausgesetzt er lebt lange genug. Die daran beteiligten Gene liegen auf den Chromosomen 21, 14 und 1. Tritt die Erkrankung z. B. zwischen dem 40. bis 45. Lebensalter auf, so ist bekannt, dass das Chromosom 14 betroffen ist. Zum Nachweis einer genetischen Verursachung müsste nach Capstick aber aufzeigt werden, dass das "fehlerhafte" Gen in jeder Person vorliegt, die die Erkrankung entwickelt und dass es in keiner Person vorliegt, die sie nicht entwickelt.

Die zweite Kategorie beruht auf der "Genetik der Wahrscheinlichkeit". Hier wird angenommen, dass bei einer Person, welche mit einer gewissen Variante oder einer Kombination von Varianten eines Gens, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, eine Alzheimer-Erkrankung zu bekommen. Das fehlerhafte Gen wurde hier auf dem Chromosom 19 lokalisiert und betrifft vor allem Erkrankungen um das 60. Lebensjahr und darüber. Capstick ist der Auffassung, dass es nicht relevant sei auszusagen, mit welchem Prozentsatz das Individuum die Wahrscheinlichkeit einer genetisch bedingten Erkrankung in sich trägt. (vgl. Capstick 1995: In: Kitwood 2004, S. 56f)

Die zentrale Frage sei: "Was unterscheidet diejenigen, die eine Krankheit entwickeln, von denen, die dies nicht tun, wenn man berücksichtigt, dass alle die relevante genetische Kombination tragen." (ebd. 1995: In: Kitwood 2004, S. 57)

Nach Harry Cayton, geschäftsführender Direktor der English Alzeimer`s Disease Society treten durch die genetischen Entdeckungen enorme ethische Probleme auf, denn sie löst bei den Betroffenen vor allem Ängste aus. Wie mit diesen umgegangen werden soll, bzw. wie die Menschen zu beraten sind, ist offen. Die Forschung beziehe sich vorwiegend auf genetische Entdeckungen und kaum auf effiziente genetische Behandlungsmöglichkeiten. Den Betroffenen wird impliziert, dass durch die Aufdeckung der genetischen Grundlage der Erkrankung auch bald ein Heilverfahren in Entwicklung sei. Dies sei aber ein Trugschluss und löse nur eine unrealistische Hoffnung auf Heilung aus. (vgl. Cayton 1995: In: Kitwood 2004, S. 58)

4.3.3.2 Virale Genese

Durch die Ähnlichkeit der Erkrankung mit der Demenz der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung wird eine virale Genese in Zusammenhang gebracht.

Als Risikofaktoren für das Auftreten einer Demenz vom Alzheimer-Typ gelten heute das höhere Lebensalter, der Nachweis von Sekundärerkrankungen in der Familie, in der Vergangenheit erlittene Schädel-Hirn-Traumata, Schilddrüsenerkrankungen, Depressionen Nach Hinterhuber und Fleischhacker scheinen genetische, biographische und Umweltfaktoren in noch nicht bekannter Wechselwirkung das Auftreten der senilen Demenz des Alzheimer-Typs zu verursachen. (vgl. Hinterhuber, Fleischhacker 1997, S. 29)

An den Verbindungsstellen der Nervenzellen - Synapsen und außerhalb der Zellen kommt es zu Veränderungen, die zu einer zunehmenden Funktionseinschränkung der Zellen führen. Die von Alois Alzheimer entdeckten Klumpen (Plaques) und Fasern (Neurofibrillen) spielen dabei eine wesentliche Rolle. Der Abbau beginnt in den Schläfenlappen, die für Gedächtnisleistungen, Erinnerungen an Fakten und Ereignisse von Wichtigkeit sind. Die Schädigung der Nervenzellen geht von körpereigenen Eiweißstoffen aus, die für die Stoffwechselvorgänge im Gehirn gebraucht werden. Sie werden ständig verändert, abgebaut, wiederhergestellt und von einem Ort zum anderen transportiert und übernehmen dadurch Regulationsfunktionen für die Nervenzellen und Stoffwechselvorgänge. Man vermutet, dass es durch einen Defekt in der Chemie des Gehirns dazu kommt, dass ein kleines Eiweißmolekül, das Amyloid, nicht ordnungsgemäß entsorgt wird und sich dadurch im Gehirn anreichert. Amyloid ist am Vorgang des Denkens, des Lernens und des Vergessens beteiligt. Mit den Jahren versteinert sich das Amyloid und führt zu nicht wieder auflösbaren Verklumpungen, die sich mit dem Gehirngewebe verkleben und die Nervenzellen an der Signalübertragung hindern, bis diese schließlich untergehen. Trotz des Wissens über die Ablagerungen in der Hirnrinde, sind diese nicht die eigentliche Krankheitsursache.

Neurofibrillen sind Ablagerungen aus verklumptem so genanntem Tau-Protein in den Nervenzellen des Gehirns. Mikroskopisch sind diese als Faserbündel sichtbar. Aus diesem Grund werden sie auch als "Fibrillen" oder Tangles" (englisch "Gewirr") bezeichnet. Die Neurofibrillenbündel und die amyolidhaltigen Plagues treten auch im gewissen Ausmaß im Rahmen des normalen Alterungsprozesses im Gehirn auf. Bei der Alzheimer-Krankheit kommen sie aber in einer größeren Dichte vor und treten in bestimmten Hirnarealen auf. Das Zusammenspiel sowohl der Plaques als auch der Fibrillen, dürfte für die Veränderungen des Gehirns eine gravierende Rolle spielen. Weiters kommt es bei der Erkrankung zur Veränderung des Überträgerstoffes Acetylcholin. Acetylcholin ist eine chemische Substanz, die für die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen an deren Verbindungsstellen (Synapsen) wichtig ist. Der Mangel dieses Stoffes führt zu Lern- und Erinnerungsstörungen. Eine weitere Rolle bei der Entstehung dieser Demenzform spielt der Neurotransmitter Glutamat. Glutamat steuert 70 % der Nervenzellen und sorgt beim gesunden Menschen dafür, dass Lern- und Gedächtnisvorgänge stattfinden können. Die Glutamatproduktion ist jedoch ständig erhöht und führt dazu, dass die Nervenzellen der ständigen Überreizung nicht standhalten können und dadurch letztlich absterben. Weiters ist auch von einer zunehmenden Schädigung oder Veränderung von Funktionsabläufen an der Außenhaut von Nervenzellen im Gehirn (Zellmembran) auszugehen. Inwieweit diese Veränderungen primäre oder auslösende Krankheitsprozesse sind oder zum Teil Folge der Primärerkrankung sind, ist immer noch unklar. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass all diese Veränderungen in einer starken Wechselbeziehung miteinander stehen. Aus diesem Grund hat auch eine Beeinflussung jeder Veränderung, einen Einfluss auf das Krankheitsgeschehen oder auf die Entwicklung der Erkrankung insgesamt. (vgl. Weidenfelder 2004, S. 21f)

Die Hirnrinde ist vom degenerativen Abbauprozess am meisten betroffen. Bis zu 30% der Neuronen können in diesem Hirnareal absterben. Als weitere Folge kommt es zum Schwund der Hirnmasse (Hirnatrophie), vorwiegend im temporalen und frontalen Bereich der Großhirnrinde. Die Hirnatrophie zeigt sich vor allem durch eine Verschmälerung der Hirnrinde und Ausweitung der Hirnrindenfurchen (vgl. Lind 2003, S. 36).

Die Demenzerkrankung vom Typ-Alzheimer hat einen sehr langen Verlauf. Von den ersten krankhaften Veränderungen in bestimmten Hirnrealen bis zum Tod des Erkrankten können etwa 30 Jahre vergehen. Etwa 20 Jahre verläuft die Erkrankung recht unauffällig und es treten nur leichte kognitive Beeinträchtigungen beim Betroffenen auf, die schwer von altersbedingten, nicht krankhaften Gedächtniseinschränkungen abzugrenzen sind. Aus diesem Grund wird die Alzheimer-Krankheit auch als "Schwellenkrankheit" bezeichnet. (Kurz 1995: In: Lind 2003, S. 36)

Die typischen Symptome der Erkrankung wie Gedächtniseinbußen, Verwirrtheit und Desorientiertheit treten erst dann auf, wenn bestimmte Hirnareale so degeneriert sind, dass andere Hirnbereiche diese nicht mehr kompensieren können. Im Verlauf der Erkrankung werden auch tiefliegende Anteile des Gehirns u. a. Teile des limbischen Systems, besonders die Hippokampusformation betroffen. Der Hippokampus ist für das Kurzzeitgedächtnis zuständig. Schädigungen in diesem Bereich bewirken, dass Kurzzeitgedächtnisleistungen nicht mehr möglich sind. (vgl. Lind 2003, S. 36)

Nach Ausbruch der Erkrankung beträgt die durchschnittliche Lebensdauer bei der präsenilen Demenz 8 bis 10 Jahre, bei Personen zwischen dem 65. und 80. Lebensjahr durchschnittlich 5 bis 8 Jahre und bei Menschen über 80 Jahren etwa 5 Jahre. (vgl. Zaudig 1995: In: Lind 2003, S. 37)

Die Diagnose Demenzerkrankung, insbesondere der Demenz vom Alzheimer-Typ wird durch ein Ausschlussverfahren gestellt. Der Reihe nach werden verschiedene Ursachen für eine Demenz geprüft und ausgeschlossen. Die Anamnese ist der Ausgangspunkt der Diagnostik. Als das wichtigste diagnostische Kriterium gilt die Störung des Gedächtnisses. Sie betrifft die Aufnahme, das Speichern, und die Wiedergabe neuer Informationen. Erst im späteren Stadium kommt es zum Verlust von früher gelernten, länger vertrauten Gedächtnisleistungen. Neben der nachweisbaren Beeinträchtigung des Kurz- und Langzeitgedächtnisses muss nach dem Diagnoseglossar DSM-IV zumindest eines der folgenden drei Merkmale vorliegen:

1. Beeinträchtigung des abstrakten Denkvermögens

2. Beeinträchtigung des Urteilsvermögens

Störung höherer kortikaler Funktionen wie:

-

Störung der Sprache

-

Unfähigkeit motorische Aktivitäten auszuüben, trotz intakter Motorik

-

Unfähigkeit, Gegenstände zu erkennen und zu benennen, trotz intakter sensorischer Funktionen

-

Das Unvermögen konstruktive Aufgaben (z.B. verschiedene geometrische

Figuren nachzuzeichnen, oder Blöcke zusammenzusetzen) zu lösen

3. Persönlichkeitsveränderungen (Veränderung oder einseitig Ausprägung

bestehender Persönlichkeitszüge).

Neben diesen Merkmalen müssen auch soziale Alltagsaktivitäten und persönliche Beziehungen zu anderen Menschen deutlich beeinträchtigt sein. Die Anamnese beinhaltet daher Fragen zum Beginn der Beschwerden, Symptome, Verlauf, familiärer Belastungen usw.. Da die Mitarbeit des Betroffenen in der Anamneseerhebung oft erschwert ist, werden Familienmitglieder miteinbezogen. Zur Diagnosestellung erfolgt weiters eine internistische, neurologische und psychiatrische Untersuchung einschließlich EEG, EKG und Blutanalysen. Als bildgebendes Verfahren wird die Computertomographie bzw. Magnetresonanztomographie eingesetzt. Mit der Positronen-Emissions-Tomographie und der Single-Photon-Emissions-Computertomographie können die Durchblutung, der Stoffwechsel, die Rezeptorendichte und die Aktivität von Gehirnarealen untersucht werden. Diese ergeben vor allem Hinweise zur Vertiefung der Diagnose. Eine Liquoruntersuchung kann den Nachweis von bestimmten Eiweißen, die bei einer Alzheimererkrankung vermehrt vorkommen, erbringen. Einen sicheren Labortest über den Nachweis der Alzheimer-Krankheit gibt es jedoch nicht. Genetische Untersuchungen können zu einer besseren Frühdiagnostik beitragen. Da es aber für die genetische Veranlagung keine entsprechende Behandlungsmethode gibt, sind diese nur von geringer Bedeutung.

Ein wesentlicher Faktor in der Früherkennung der Demenzerkrankung stellt die psychologische Diagnostik dar. Diese Untersuchungen ermöglichen:

-

eine Abgrenzung zwischen "normalem" und krankhaftem" geistigen Abbau im Alter

-

eine Bestimmung des Schweregrades der Demenz

-

eine Abgrenzung zur Depression

-

eine Grundlage anzuwendender Therapien und geistiger Trainingsprogrammen

-

eine Überprüfung der Wirksamkeit solcher Behandlungen

-

eine Erkenntnis über den Verlauf der Erkrankung

Die psychologischen Tests wie z. B. der Mini-Mental-State-Fragenborgen bestehen meist aus verschiedenen Fragen zur Orientierung (zeitlich, örtlich, zur Situation und zur eigenen Person), aus Gedächtnisaufgaben, Aufgaben in Rechnen, Schreiben, Zeichnen, zu Verständnis und Auffassung, zur Konzentrationsfähigkeit, über logisches Denken und die Geschwindigkeit der Denkabläufe. Für die Beantwortung der richtigen Fragen erhält der Betroffenen eine bestimmte Punkteanzahl. Mit Fortschreiten der Erkrankung kommt es zu einer Verschlechterung der Punkteanzahl. Weiters wird die Fähigkeit alltägliche Verrichtungen (Alltagsfertigkeiten) selbstständig durchzuführen erfasst. Dabei erfolgt die Erfassung entweder durch Selbsteinschätzung oder durch eine Person, die den Betroffenen gut kennt. (vgl. Frühwald, Gatterer 2003, 12-16)

Kritisch ist hier anzumerken, dass sich die Tests vorwiegend an den Defiziten des Betroffenen orientieren und Menschen mit Demenz oft starken Tagesschwankungen unterliegen. Diese Tagesschwankungen sehe ich in der Betreuung und Pflege sehr häufig. Ein Betroffener ist z. B. am Vortag in der Lage sich selbst zu rasieren, am folgenden Morgen erkennt er den Rasierapparat nicht, und weiß nicht was er damit tun soll.

Da der Schwerpunkt meiner Arbeit nicht in der medizinischen Therapie der Erkrankung liegt, möchte ich in diesem Abschnitt nur einen kurzen Überblick über die Behandlung der Alzheimer-Krankheit geben. Sie stellt in keiner Weise den Anspruch der Vollständigkeit dar. Von der medizinischen Behandlung anderer Demenzformen nehme ich auf Grund ihrer Differenziertheit Abstand. Hier steht eine umfangreiche Fachliteratur zur Verfügung.

Gutsmann drückt mit seiner Aussage das Hauptmerkmal der medizinischen Behandlung der Demenzerkrankung aus: "Das Ziel aller therapeutischen Bemühungen zur Beeinflussung der kognitiven Kernsymptomatik bei Demenzen besteht derzeit in einer symptomatischen Linderung der Leistungseinbuße und einer Verbesserung der Lebensqualität. ...Von einer Primärprävention kann noch lange nicht die Rede sein." (Gutsmann: In: Wächtler 1997, S. 56)

Diese Aussage drückt die Ohnmacht der Medizin gegenüber dieser Erkrankung deutlich aus. Trotz intensivster Forschung gibt es keine Primärprävention, bzw. kausale Therapien stehen zur Zeit nicht zur Verfügung. Schröder ist der Meinung: "Einschätzungen wird es noch mindestens 10 Jahre dauern, bis kausal orientierte Interventionsstrategien klinisch verfügbar sein werden, dann eher im Sinne einer Prophylaxe oder allenfalls Frühintervention." (Schröder 2001: In: Tackenberg, Abt-Zegelin 2001, S. 31)

4.3.8.1 Medikamentöse Therapie

Die in Österreich zugelassenen Antidementiva entsprechen den von der EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) festgesetzten Kriterien. Dabei stehen drei Medikamentengruppen zur Verfügung:

1. Cholinesterase-Hemmer

Diese ermöglichen, dass dem für die Alzheimer-Krankheit typischen Acetylcholinmangel entgegen gewirkt werden kann. Sie verlangsamen das Fortschreiten der Erkrankung und verbessern im geringen Ausmaß die kognitive Leistung und die Leistungsfähigkeit bei der Verrichtung der Routine im Alltag. Ihr Einsatz gilt nur einer leichten oder mäßigen Alzheimer-Krankheit. Bei schweren Formen sind keine positiven Wirkungen ersichtlich.

2. Nootropika

Diese beeinflussen den Stoffwechsel im Gehirn positiv. Es kommt zu einer Verbesserung der Durchblutung, sowie der Glukose- und Sauerstoffverwertung.

3. Antioxidative Substanzen

Dabei handelt es sich um Vitamin E und Selegilin. Die verstärkte Gabe dieser Wirkstoffe soll das Fortschreiten der Krankheit verzögern. Die Ergebnisse sind aber noch nicht gesichert. (vgl. Frühwald, Gatterer 2003, S.41)

Weitere pharmakologische Substanzen die in der Behandlung einer Alzheimer-Krankheit eingesetzt werden sind Antidepressiva, Antikonvulsiva, Neuroleptika u.a.. Bekannt ist, dass die Medikamente von jedem Betroffenen unterschiedlich vertragen werden, bzw. nicht bei jedem wirken. In manchen Fällen kann es sogar anstelle einer Verbesserung, zu einer Verschlechterung des Zustandes kommen. Erschwert wird die Situation vielfach durch die im Alter häufig vorliegende Multimorbidität. Diese hat zur Folge, dass sich einerseits die Krankheiten untereinander beeinflussen, anderseits die verschiedenen notwendigen Medikamente untereinander zu ungünstigen Wechselwirkungen führen können. Nach Empfehlung der Alzheimer Psychopharmakotherapie soll die medikamentöse Behandlung nach einem Drei-Stufen-Schema erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeit erläutere ich das Stufenschema nicht näher. Schröder Stefan G. gibt hier einen guten Überblick über dessen Anwendung (vgl. Schröder 2001: In: Tackenberg, Abt-Zegelin 2001, S. 31 f)

4.3.8.2 Psychotherapeutische Möglichkeiten

Zur Verbesserung der Gedächtnisleistung und Orientierungsfähigkeit bewähren sich kognitive Trainingsprogramme. Ein zentrales Problem aller Trainingsmaßnahmen bei Menschen mit Demenz besteht aber darin, dass sie nicht in der Lage sind, einen erworbenen Leistungsstandard über längere Zeit hinweg aufrecht zu erhalten. Hier droht sehr rasch die Überforderung.

Psychotherapeutische Gespräche sollen in erster Linie dazu beitragen, die Krankheit besser bewältigen zu können. Prinzipiell ist jede Methode der Psychotherapie möglich, doch ergeben sich Einschränkungen ab dem Zeitpunkt, ab dem die sprachliche Kommunikation nur mehr schwer möglich ist. Hier werden verschiedene nicht sprachliche Therapieformen wie z. B. die Mal- oder Musiktherapie eingesetzt. Diese Therapieformen sind auf Inhalte des Altgedächtnisses aufgebaut, die auch noch bei ausgeprägten Formen der Demenz möglich sind. Je schwerer die Demenz ausgeprägt ist, desto mehr kommen integrative sozialtherapeutische Konzepte zum Einsatz, die sich verhaltens- und milieutherapeutischer Ansätze bedienen.

Ein verhaltenstherapeutischer Ansatz stellt das "Realitäts-Orientierung-Training" (ROT) in der Behandlung von Menschen mit Demenz dar. Dieses wird entweder einzeln oder in Gruppen durchgeführt. Es geht von der Überlegung aus, dass durch ein gezieltes Eintrainieren verschiedener geistiger Funktionen, verbunden mit der Anwendung bei Alltagsaufgaben und der Kommunikation in der Gruppe, die Isolation der Menschen aufgebrochen und damit die soziale Interaktion gefördert wird. Der praktische Ablauf besteht darin, dass bei allen Verrichtungen des Alltages versucht wird, den Menschen mit einzubeziehen und durch gezielte Fragen z. B. "Was ist das?" deren geistige Fähigkeit zu fördern.

Ein weiteres Therapieverfahren stellt die Erinnerungstherapie (Reminiscene therapy) dar. In Erinnerungen schwelgen können jene Menschen mit Demenz, wenn sie noch Zugriff auf das Langzeitgedächtnis haben. Durch die Reaktivierung des biographischen Bezugsrahmens soll der Selbstwert und die Identität gestützt werden. Als "Erinnerungsanker" werden alte Photographien, Musikstücke, Gerüche usw. verwendet.

Soziotherapeutische und mileutherapeutische Maßnahmen sollen diesen Prozess unterstützen. Dazu gehören die Einbeziehung der Angehörigen bzw. der Bezugspersonen, die Gestaltung des Umfeldes des Betroffenen, die Aktivierung in allen Bereichen die zum Leben des Menschen gehören, die Belebung der fünf Sinne durch bewusstes Riechen, Schmecken, Fühlen, Sehen und Hören. Je besser die äußeren Umstände an die Erfordernisse der Krankheit angepasst sind und es den versorgenden Personen gelingt, sich auf die Beeinträchtigungen, bzw. auf die vorhandenen Ressourcen des Betroffenen einzustellen, umso größer wird dessen Wohlbefinden sein. Beim Einsatz therapeutischer Bemühungen gilt es, dass nicht nur ein Ansatz als exklusiv richtig angesehen wird, sondern unterschiedliche Konzepte und Prinzipien in die Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz integriert werden. Dabei sollte sich jede Intervention am aktuellen Schweregrad der Erkrankung orientieren:

-

Bei leichter bis mittelgradiger Demenz geht es um Stabilisierung bzw. Verbesserung der kognitiven Leistungen und den Erhalt oder Wiederherstellung der Selbstversorgungskompetenz in den Aktivitäten des Lebens.

-

Bei fortgeschrittener Demenz zielen die Interventionen auf geistige und körperliche Aktivierung und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit sowie auf Pflegeerleichterungen.

Die Aufrechterhaltung der Lebensqualität muss bei allen Bemühungen an erster Stelle stehen. (vgl. Gutzmann 1997: In: Wächtler 2001, S. 61-68)

Er wurde alt und vergaß was ist

Er wurde alt und wusste nur noch was früher gewesen

Er wurde alt und vergaß was früher gewesen

Er wurde alt und vergaß vorgestern sich selbst

Er wurde jung, jetzt da er auch das vergessen vergaß.

Kurt Marit