Inklusive Modelle in der Schnittstelle Schule und Beruf

Erschienen in: VBS (Hrsg.): Teilhabe gestalten. XXXIV. Kongress des VBS, 14. – 18. Juli 2008 in Hannover. Würzburg: Edition Bentheim, S. 241.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

„Träumen macht vielen Erwachsenen Angst, denn Träumen bedeutet Freiheit von den Einschränkungen des Alltags, von einer Ordnung, die dem Denken Grenzen setzt, aber auch Schutz vor Zweifeln und Unsicherheiten bietet. Viele Erwachsene haben sich in ein Bollwerk aus Pseudo-Wahrheiten eingemauert. Eine solche Festung gibt ihnen das Gefühl, sicher vor Überraschungen zu sein und das Leben unter Kontrolle zu haben. Doch was ist das Leben ohne Überraschungen? Sicherheit ist das Gegenteil von Spontaneität und Neugier, von Mitmenschlichkeit und der Freue am Neuen, am Anderen, am Unbekannten. Kurz: Sicherheit ist der Tod alles Lebendigen. Träume dagegen bedeuten Lebendigkeit. Träume durchdringen die Mauer der Ignoranz und öffnen den Blick für das, was im Leben alles möglich wäre“ (Arno GRUEN 2006, 8).

Der folgende Text bearbeitet das Thema in vier Schritten: Zunächst nähert er sich dem Begriff Inclusive Education in seiner Bedeutung als Zielrichtung. Im zweiten Schritt stellt er den Index für Inklusion als Konkretisierung der inklusiven Vision und als heute angehbares Projekt vor. Weiter fragt er nach dem originären Beitrag der Sonderpädagogik zu inklusiver Pädagogik. Schließlich betrachtet er im vierten Schritt die Schnittstelle Schule und Beruf, wobei er insbesondere auf die Bürgerzentrierte Planung mit Unterstützerkreisen und auf die Unterstützte Beschäftigung als Schlüsselelemente inklusiver Pädagogik abhebt.

Inklusive Pädagogik ist eigentlich etwas sehr Einfaches, das aber – wie man mit Brecht sagen könnte – schwer zu machen ist: Das pädagogische Willkommenheißen von Heterogenität. In der deutschsprachigen Kultur sind Unterschiede in der Regel etwas, was sehr schnell hierarchisch gefasst wird – jemand ist besser als jemand anderes, es gibt ein Oben und ein Unten, der Standpunkt von jemandem ist schlechter als meiner, zumindest hast er Unrecht. Inklusion sieht diese Unterschiedlichkeit von Menschen hingegen als etwas Positives und Produktives. Das heißt nicht, dass alle immer nett zueinander sind und sich plötzlich mögen – Reibung, Konflikte und Risiken gehören gerade zu dem Produktiven dazu, und häufig sind Krisen und Probleme gleichzeitig auch Chancen für persönliches Wachstum (vgl. Gruen 2006).

Inklusive Pädagogik versucht diese Grundorientierung pädagogisch, also für Prozesse des Lernens und der Teilhabe, zu realisieren. Damit schwimmt sie sehr gegen den Hauptstrom des deutschen Bildungswesens, das als eines der bestsortierten gilt und in dem die Bildung von möglichst homogenen Gruppen ein grundlegender Mythos ist. Wenn inklusive Pädagogik sich gegen dieses extrem ‚aufgeräumte’ System wendet und das Anregungspotenzial einer möglichst vielfältigen und damit heterogenen Gruppe nutzen will, bedeutet das gleichzeitig, dass das Unterteilen von Gruppen nach bestimmten Merkmalen nicht nur in der Praxis unrealistisch und unsinnig, sondern auch schädlich ist. Wenn alle Menschen gleichzeitig gleich und verschieden sind, ist es nicht nur unrealistisch und gar nicht mit eindeutiger Abgrenzung möglich, sondern es macht auch keinen Sinn, in administrativer Logik bestimmte Gruppen unter einen Maßstab zu bringen und als Gruppe zusammenzufassen, denn diese Gruppenkategorisierungen werden nur einem gruppenbezogenen Konstrukt, aber keinem Individuum gerecht. Vielmehr ist mit ihnen in der Regel verbunden, dass bei einer „Zwei-Gruppen-Theorie“ (vgl. Hinz 2004) die eine Gruppe gegenüber der anderen abgewertet wird – seien es ‚Deutsche’ und ‚Ausländer’, ‚Behinderte’ und ‚Nichtbehinderte’, ‚Homosexuelle’ und ‚Heterosexuelle’, ‚Bildungsnahe’ und ‚Bildungsferne’, ‚Arme’ und ‚Reiche’ oder auch ‚Männer’ und ‚Frauen’. Beim letzten Beispiel wird deutlich, dass sich das Objekt der Abwertung auch verändern kann: Waren es früher Mädchen, die schulisch benachteiligt wurden, so werden heute eher Jungen als ‚Bildungsverlierer’ gesehen. Um nicht missverstanden zu werden: Es geht um die Einteilung in Gruppen bei pädagogischen Fragestellungen – bei Fragen gesellschaftlicher Marginalisierung ist es wichtig und geradezu notwendig, den verbreiteten Alltagstheorien entsprechend die Situation von bestimmten Minderheiten zu analysieren. Pädagogisch bleibt es die Vision, von jeglicher „Zwei-Gruppen-Theorie“ wegzukommen und von der Vorstellung eines Spektrums von Individuen auszugehen, das unter keinem Merkmal in verschiedene Gruppen geteilt werden kann. Vor diesem Hintergrund und bei Betrachtung von „Schlüsselelementen inklusiver Pädagogik“ (vgl. Boban & Hinz 2008b) ist klar, wo inklusive Pädagogik zu verorten ist: auf Schule bezogen in der Schulpädagogik, insgesamt in der Allgemeinen Pädagogik – und nicht etwa in der Heil- oder Sonderpädagogik, wie manche AutorInnen meinen (vgl. z. B. Biewer 2009).

Im englischen Sprachraum sind ‚inclusion’ und ‚inclusive education’ seit den 1970er Jahren in der Diskussion, vor allem in Nordamerika als Begriffe, mit denen die Selektivität des Integrationsbegriffs entsprechend dem dort praktizierten Kaskaden-Modell kritisiert wird (vgl. Boban & Hinz 2008a, Hinz 2008). Mit ‚inclusive education’ kritisieren vor allem jene Verbände diese Praxis mit mehreren Integrationsstufen, die je nach Ausmaß und Art der Behinderung Integration mehr oder weniger zulässt, da sie einen Rest produziert, der aufgrund seiner massiven Schädigungen gar nicht integriert werden könne und daher in Sonderinstitutionen zu verbleiben habe. Bei einer Analyse der englischsprachigen Inklusionsdebatte lassen sich vier Eckpunkte des Inklusionskonzeptes benennen (vgl. Hinz 2002):

-

Inklusion wendet sich Vielfalt in Gemeinsamkeit positiv zu,

-

Inklusion umfasst alle Dimensionen von Heterogenität (ability, gender, ethnicity, nationality, first language, races, classes, religions, sexual orientation, physical conditions, ...),

-

Inklusion orientiert sich an Bürgerrechtsbewegung und wendet sich gegen jede Marginalisierung und

-

Inklusion vertritt die Vision einer inklusiven Gesellschaft.

Damit ist klar, dass Inklusion ein hoch politisches Konzept ist, starke Kontroversen auslöst und einen visionären Charakter hat, der darin besteht, dass das Ziel – eine inklusive Gesellschaft, wie sie etwa in der kanadischen Verfassung steht – nie voll und ganz erreicht werden kann. Es kann aber als „Nordstern“ (vgl. Hinz 2007), als Leitvorstellung fungieren und – auch durch Träumen (s. o.) – Barrieren abbauen helfen und die Richtung weisen.

Nach der Einführung des Inklusionsbegriffes im deutschen Sprachraum (vgl. Sander 2003, 2004, Hinz 2000, 2002, 2003, 2004) gab es interessanterweise zwei sehr gegensätzliche Reaktionen: völlige Ablehnung, begleitet von aggressiven Untertönen, und die fast ratlose Frage, was denn das Neue an diesem Begriff in Relation zur Integration sei. Dies ist dadurch erklärbar, dass im deutschen Sprachraum sehr unterschiedliche Verständnisse von Integration vorhanden sind, zum einen ein „sonderpädagogisches Verständnis“ (Hinz 2004), das Integration als eine von mehreren sonderpädagogischen Fördermöglichkeiten im Sinne des Kaskaden-Modells sieht, und ein „integrationspädagogisches Verständnis“ (ebd.), das Integration als Pädagogik für alle in einer Schule für alle als Bürgerrecht versteht. Vor dem Hintergrund des zweiten Verständnisses ist Inklusion nichts Neues, sondern das, was VertreterInnen der Integrationspädagogik schon immer – wenngleich nicht in gleichgewichtiger Systematik, sondern eher mit einem besonderen Gewicht auf der Frage von Beeinträchtigung – vertreten (vgl. z. B. Reiser 1991, Feuser 1995), zumal beim Ansatz einer „Pädagogik der Vielfalt“ (vgl. Hinz 1993, Prengel 1993, Preuss-Lausitz 1993). Mit dem ersten Verständnis ist Inklusion allerdings etwas deutlich Neues: Hier kommen dann mitunter recht aggressive Formulierungen zum Tragen, etwa die „Totalisierung der Integration“, Ideologievorwürfe oder Ähnliches, wenn nun nicht mehr ein Mehr-Stufen-Modell vertreten, sondern das Bürgerrecht auf Teilhabe in allgemeinen Institutionen an allgemeinen Aktivitäten eingefordert wird (vgl. Kobi 2006, Liesen 2007, Jakobs 2008). Hier finden sich teilweise die gleichen angstbesetzten Abwehrargumentationen, wie sie aus den Anfängen der Integrationsdebatte in den 1970er und 1980er Jahren bekannt sind. Demzufolge hängt es sehr vom jeweiligen Verständnis der Integration ab, ob Inklusion und inklusive Pädagogik etwas Neues – und ggf. Bedrohliches – sind oder lediglich eine Weiterentwicklung, die es ermöglicht, einen schärferen Fokus für die Praxis integrativer Pädagogik anzulegen und systematischer über Fragen von Beeinträchtigungen hinausgeht.

Die englischen Pädagogen Tony Booth und Mel Ainscow brachten 2000 eine erste englische Fassung des „Index for Inclusion“ heraus, mit dem sie Schulen, die das Ziel verfolgen, alle Menschen willkommen zu heißen, ein Material bieten wollten, miteinander ins Gespräch zu kommen darüber, welches ihre Zielsetzungen für die Entwicklung ihrer Schule sind. Als Basis hat der Index eine Reihe von Schlüsselkonzepten.

-

Der Index vertritt das Konzept von „Barrieren für Lernen und Teilhabe“, das den Blick auf die ganze Schule und alle Beteiligten richtet – ganz bewusst im Unterschied zur ‚Sprache des sonderpädagogischen Förderbedarfs’. Sie ist laut der massiven Kritik von VertreterInnen der Inklusion ebenso diskriminierend wie sexistische und rassistische Sprache, weil sie Gruppen konstruiert und sie z. B. dadurch abwertet, dass Erwartungen fast automatisch abgesenkt werden (vgl. Mittler 2000, 10).

-

Weiter vertritt er das Prinzip Demokratisierung durch Partizipation; die inklusive Schule kann sich logischerweise auch nur in einem inklusiven Prozess entwickeln, bei dem alle die Chance der Mitwirkung haben.

-

Der Index vertritt ebenso die ‚Unterstützung von Vielfalt’, und das durch viele verschiedene Formen. Damit setzt er sich ab von der einen Form, die Feuser bissig als ‚Schäferhundpädagogik’ bezeichnet hat, nach der jedes Kind mit Problemen am besten einen für es speziell zuständigen Pädagogen haben sollte; dadurch kann das spezielle Eingehen und die nicht drohende Störung des tradierten Unterrichts gewährleistet werden – eine eher assimilative Vorstellung von Integration (vgl. Booth 2008, 56). Unterstützung von Vielfalt kann durch viele Formen erfolgen, etwa über Partner- und Mentorensysteme, über Veränderung des Unterrichts insgesamt und Vieles mehr.

-

Schließlich fordert der Index auf, über institutionelle Diskriminierung nachzudenken; damit ist gemeint, dass Schule mit bestimmten konstruierten Gruppen von SchülerInnen systematisch diskriminierend umgeht – und seit der Kritik von Vernor Muñoz ist klar, auf wen sich in Deutschland institutionelle Diskriminierung vor allem bezieht: auf – hier vor allem männliche – SchülerInnen mit Migrationshintergrund und mit Beeinträchtigungen.

Bezüglich der Arbeit von Schulen machen Booth & Ainscow (2002) zwei Offerten: Sie schlagen ein Schulentwicklungsmodell mit fünf Phasen vor, dessen spezifische Qualität darin besteht, dass alle vorhandenen Gruppierungen an ihm beteiligt sein und ihre spezifische Sicht der Dinge einbringen können sollen. Und sie schlagen eine Systematik vor, durch die inklusive Pädagogik konkret fassbar wird. Dafür gibt es drei Dimensionen, die Schulkultur, die internen Strukturen und die alltäglichen Praktiken, unterteilt in sechs Bereiche, 44 Indikatoren und 560 Fragen (vgl. Boban & Hinz 2003). Mit dieser Systematik wird es möglich, sich im Dialog der ganzen Schulgemeinschaft darüber auseinanderzusetzen, wo die Schule aktuell steht, und sich auf nächste Schritte ihrer Entwicklung zu einigen. Der Index ist nicht gedacht als Instrument der (externen) Qualitätssicherung und -kontrolle (vgl. Booth 2008), obwohl er das Potenzial hat, die Qualitätsdebatte vom Kopf auf die Füße zu stellen, indem er tatsächlich nach der Qualität der Schule fragt und nicht – wie es sonst meist bei der Debatte um Schulqualität geschieht – nach der Qualität der SchülerInnen und deren Lernergebnisse.

Mittlerweile gibt es etwa 35 Übersetzungen und größtenteils auch Adaptionen des Index, er wird in allen Erdteilen eingesetzt und kann als international erprobtes Material zur Schulentwicklung gelten. Mittlerweile gibt es eine adaptierte deutsche Version für den Schulbereich (vgl. Boban & Hinz 2003) und eine übersetzte deutsche Version für den Bereich der Kindertageseinrichtungen (vgl. Booth, Ainscow & Kingston 2006). Ebenfalls wurde der englische Index für Verbände, Dienste und Gemeinden adaptiert (vgl. McDonald & Olley 2002), an einer entsprechenden deutschen Ausgabe wird zurzeit gearbeitet.

Ein konkretes Beispiel aus dem Index mag die Herangehensweise, auf einer konkreten Ebene unterschiedliche Aspekte von Heterogenität zusammenzuführen, verdeutlichen. So werden u. a. die folgenden Fragen im Indikator C.1.1 gestellt: „Der Unterricht wird auf die Vielfalt der SchülerInnen hin geplant.“ (Boban & Hinz 2003, 81):

|

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Inklusive Pädagogik

-

die Frage nach einer Schule und einer Pädagogik für alle, nicht nach Sonderpädagogik stellt,

-

also nicht sonderpädagogisch, sondern pädagogisch zu verorten ist,

-

für pädagogische Fragen von einem ununterteilbaren Spektrum von Individuen ausgeht und

-

damit alle gruppenbezogenen Kategorisierungen dysfunktional werden lässt.

Wenn – was selbstredend logisch ist – zur Schule für alle auch diejenigen SchülerInnen Zugang haben sollen, für die bisher exklusiv in Sonder- bzw. Förderschulen oder unterstützend in allgemeinen Schulen die Sonderpädagogik tätig ist, stellt sich die Frage nach deren Expertise und dem spezifischen Beitrag zu inklusiver Pädagogik. Dabei ergibt sich dadurch ein grundlegendes Spannungsverhältnis, dass Sonderpädagogik sich bisher – neben der nicht mehr haltbaren Legitimation über eigene Institutionen – über die Spezifik ihrer Klientel legitimiert (vgl. Moser 2003). Wenn nun aber alle gruppenbezogenen Kategorisierungen dysfunktional geworden sind, kann diese Legitimation nicht mehr greifen, da sie mit inklusiver Pädagogik nicht kompatibel ist.

Inklusive Pädagogik braucht also (im Bereich der Schule, aber auch darüber hinaus) Unterstützungssysteme, die sich nicht auf eine spezifische Klientel beziehen, sondern auf Situationen. Das können Unterstützungssysteme am besten, wenn sie

-

systemisch ausgerichtet sind, also einen Zugang bevorzugen, der nicht auf individuelle Förderung einzelner SchülerInnen als „personalisierte additive Serviceleistung“ (Reiser 1998) – wie häufig im Gemeinsamen Unterricht praktiziert – zielt, sondern eine „institutionalisierte systembezogene Serviceleistung“ (ebd.) auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit der ganzen Schule erbringt, die über indirekte Hilfe dem ganzen System zugute kommt,

-

nonkategorial organisiert sind, also ihren Fokus nicht auf eine spezifische Gruppe beschränken,

-

in einem Mehr-Ebenen-System tätig sind, das aus entspezialisierten Diensten, etwa nach Art der UnterstützungslehrerInnen und Unterstützungsteams in allen Schulen New Brunswicks (Kanada; vgl. Hinz 2006a, 2007), und weiteren, vermutlich ‚umspezialisierten’ Diensten besteht, die sich um spezifische Situationen kümmern.

Mit diesem Bedarfsprofil aus der Sicht inklusiver Pädagogik ist die Sonderpädagogik eingeladen,

-

sich in einem erweiterten pädagogischen Rahmen am Abbau von Barrieren für das Lernen und die Teilhabe aller Menschen zu beteiligen und

-

sich dabei gleichzeitig ihrer Expertise rückzuversichern, indem sie auf die eigene Legitimation über die Klientel und die Zuständigkeit für sie verzichtet und sich ‚umspezialisierend’ auf spezifische Situationen fokussiert.

Hier stellen sich für die Sonderpädagogik grundlegende – und ggf. verunsichernde – Fragen, nämlich was sie beitragen kann zu inklusiver Pädagogik. Für Fachrichtungen, die bisher für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen zuständig sind, lassen sich Beiträge eher leicht formulieren: Es ginge etwa darum, für eine Schule und ihre Lerngruppen Orientierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten zu reflektieren und zu verbessern unter den Bedingungen, dass einige Mitglieder der Schulgemeinschaft spezifische Wahrnehmungsbedarfe haben (vgl. Hinz 2008b). Diese Herausforderung gelte es dann als Chance für alle Beteiligten zu nutzen – und nicht ‚nur’, die betreffenden Personen speziell zu fördern.

Auch sind andere Unterstützungsschwerpunkte leicht formulierbar, wenn es etwa um die Moderation von Konflikten, um Aspekte von Gewalt und Ähnliches geht: Hier könnte sehr gut an die entwickelten Formen der Fallarbeit in der Verhaltensgestörtenpädagogik angeknüpft werden – wenn als Fall nicht automatisch ein Schüler oder eine Schülerin, sondern eine Situation mit vielen Beteiligten definiert wird (vgl. Hinz 2008c). Vielleicht könnte auch der alltägliche Umgang mit extrem heterogenen Lerngruppen – in Bezug auf kognitive Niveaus und auf Altersaspekte – aus der Geistigbehindertenpädagogik eingebracht werden; gleichwohl stellt sich hier eine mögliche Barriere dergestalt, dass solche Konstellationen traditionsgemäß Konzepte einer extremen Individualisierung und der individuellen klein(st)en Schritte nach sich ziehen, die wiederum geistig behindernd wirken könnten (vgl. Boban & Hinz 1993, 2008c).

Dass hier plötzlich die sonderpädagogischen Fachrichtungen ins Spiel kommen, mag vielleicht überraschen, jedoch ist dies logisch, wenn in den Blick kommt, dass sie die Basis für (sonder-/förder-)schulische Praxis bilden (vgl. Hinz 2009). Hier sind dann auch VertreterInnen der einzelnen Fachrichtungen gefragt, wie sie ihre eigene spezifische Kompetenz sehen, die sie in inklusive Pädagogik einbringen könnten – da ist ein ‚Allgemeiner Rehabilitations- und Integrationspädagoge’ nur begrenzt kompetent.

Inhaltsverzeichnis

Schnittstellen sind im Allgemeinen hoch riskant, weil sie Übergänge zwischen institutionell abgesicherten Zeiträumen darstellen und mit diagnostischen Prozeduren, entsprechenden Zuschreibungen und Zuweisungen von Ressourcen verbunden sind. Insofern kann immer auch hier die Gefahr bestehen, dass integrativen Verläufe – von inklusiven ganz zu schweigen – Abbrüche drohen. Wenn es um den Übergang Schule – Beruf geht, stellt sich zusätzlich die Herausforderung, dass der Weg zwischen zwei unterschiedlichen und mit unterschiedlichen Regeln operierenden Systemen geebnet werden soll. Hier können zwei Konzepte hilfreich sein, die beide aus dem nordamerikanischen Raum kommen: ‚person-centered planning’ und ‚supported employment’; beide werden im Folgenden vorgestellt.

Als Alternative zur institutionsorientierten Hilfeplanung entwickelt, zielt ‚person-centered planning’ darauf, Zukunftsperspektiven unabhängig von institutionellen Gegebenheiten und stattdessen von den Träumen und Visionen der betreffenden Person – und ihres informellen und formellen Umfeldes – ausgehend zu entwickeln. Es geht also nicht darum, dass professionelle ExpertInnen aus dem Menü vorhandener institutioneller Angebote diagnostisch das passende herausfinden, sondern die Person selbst wird zum Subjekt ihrer Zukunftsplanung, indem sie die Personen, auf die sie baut und von denen sie sich Unterstützung erhofft, zu einem ‚runden Tisch’ einlädt (vgl. Boban & Hinz 1999, 2004, 2005). An diesem runden Tisch, der umso besser funktioniert, je vielfältiger seine Zusammensetzung ist, wird zunächst eruiert, was die Stärken des Menschen sind, um den es geht, was fehlen würde, wenn er nicht vorhanden wäre, was in Verbindung damit seine Träume und die anderer für ihn sein können, wie aber dennoch auch die möglichen Albträume aussehen könnten, wenn die Zukunft professionellen Planern überlassen und das Potenzial des Umfeldes nicht aktiviert wird. Ausgehend von diesen Visionen werden dann quasi im Rücklauf bis zum aktuellen Stand Schritte in diese beste aller möglichen Zukünfte entwickelt und an einer Plakatwand festgehalten.

Dabei moderiert ein Team aus zwei Personen, den beiden ‚Facilitators’, also ‚Leichtmachern’ (vgl. Boban 2007): Eine hält mit allen Beteiligten Kontakt und leitet das Gespräch, die andere hält den Prozess durch Zeichnen und Schreiben auf einer Plakatwand fest (sind blinde und sehbehinderte Menschen beteiligt, wird an Modifikationen durch anderen Formen des Erkennbarmachens gearbeitet).

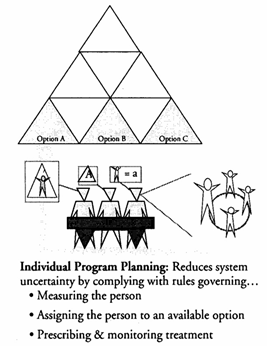

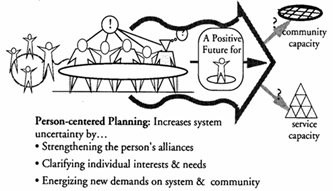

Die folgenden Abbildungen stellen beide Formen der Planung gegenüber: Abbildung 1 zeigt das ‚dreieckige Denken’ in den Schubladen des gegliederten Systems der beruflichen Rehabilitation, bei dem Dreieck-köpfige ExpertInnen die Person messen, die richtige diagnostische Zuordnung vornehmen und so die Sicherheit des Systems erhöhen. In Abbildung 2 wird die ‚runde Logik’ der Planung am runden Tisch mit rundköpfigen Menschen – und einem sicher nicht zufällig mit einem Fragezeichen versehenen dreieckigen Experten-Kopf – demonstriert: Sie bringt neue, kreative und auf die jeweilige Person zugeschnittene Ideen und Wege zu ihnen hervor, stärkt das Beziehungsnetz der Person, bringt neue Herausforderungen für das System und für Dienste hervor und stärkt insofern die Unsicherheit und damit auch die Kreativität des Systems (vgl. O’Brien & Lovett 2000, 118f.).

Dass der zweite Zugang nicht der ursprünglichen Übersetzung folgend als „persönliche Zukunftsplanung“ (Doose 1999) bezeichnet wird, ist damit erklärbar, dass personenzentrierte Ansätze im sozialen Bereich angesichts der zunehmenden „Marktisierung des Sozialen“ (Dörner 2004, 40) in der Gefahr stehen, zu „profizentrierten Ansätzen“ zu mutieren, da es dort sehr schnell um abrechenbare Leistungen geht. Da würde das Bedürfnis eines Menschen, für andere bedeutsam zu sein und insofern der bestehenden und zunehmenden gesellschaftlichen „sozialen Atrophie“ (Dörner 2003) entgegenzuwirken, schnell unter den Tisch fallen, denn es lässt sich nicht abrechnen. Insofern wir hier mit der Formulierung eines „bürgerzentrierten“ Herangehens (vgl. Dörner 2005, 28) zweifach signalisiert, dass es um BürgerInnen geht: um die Bürgerin oder den Bürger im Zentrum, die/der seine Zukunft in den Blick nimmt, und um die BürgerInnen, die ihn/sie dabei als „dritter Sozialraum“ neben Angehörigen und Professionellen (vgl. Dörner 2007) unterstützen – und dies ist ein durch und durch inklusiver Ansatz.

Bürgerzentrierte Zukunftsplanung als Ansatz könnte mit verschiedenen Theorien verbunden werden: an die Kapitalsortentheorie von Bourdieu, der zufolge das vorhandene kulturelle und soziale Kapital des Umfeldes aktiviert wird, an die Feldtheorie von Lewin in ihrer Weiterentwicklung von Burow, mit deren Hilfe das Potenzial eines kreativen Feldes genutzt wird (vgl. Boban 2005). Es ließe sich aber auch an Ansätze der Organisationsentwicklung anknüpfen, etwa den U-Prozess von Scharmer aus der Managemententwicklung, dem zufolge aus einer imaginierten Zukunft mittels des Prozess des „Presencing“ nächste Schritte für die konkrete Planung abgeleitet werden (vgl. Scharmer o.J.).

Ein beeindruckendes Beispiel des Prozesses von bürgerzentrierter Planung mit Unterstützerkreisen stellt die Allgäuerin Patricia Netti dar. Aufgewachsen in einer italienisch-deutschen Familie und in der Grund- und Hauptschule der Kleinstadt, verlangt die Schulbehörde am Ende der Hauptschulzeit von den Eltern, dass Patricia nun endlich in die für sie zuständige Schule für Geistigbehinderte und deren Werkstufe wechselt, weil wohl ihr Down-Syndrom dieses nahezulegen scheint. Daraufhin lädt die 16jährige Patricia während ihres letzten Schuljahres in der Hauptschule zu einem ersten ‚Zukunftsfest’ „zur Planung meiner Zukunft“ ein, wie sie in der Einladung schreibt. Klar ist einzig, dass sie niemals in diese Sonderschule gehen wird, sondern bei beendeter Schulpflicht ihren Weg eher außerhalb von Schule suchen will. Bei diesem Treffen wird deutlich, dass die Idee ihrer Eltern nicht die erste Wahl ist, dass sie in die Altenpflege einsteigt – was Patricia im Rahmen von Praktika bereits erfolgreich und bei der Pflege ihrer 90jährigen Großmutter erfolgreich getan hat. Vielmehr wird die Idee geboren, dass eine bekannte Künstlerin im Ort, die eine private Kunstschule betreibt, ihr Talent entdeckt und sie dort arbeiten kann. Bei diesem Fest ist es übrigens Patricia, die den Stift selbst in die Hand nimmt und visualisiert, welche Ideen für ihre Zukunft tragend sein könnten. Und so fragt sie auch ihren Schulleiter, wie er denn die aktuelle Situation sieht und was er denkt, wie es weitergehen könnte.

Bereits nach diesem ersten Zukunftsfest kommt es zu einem intensiven Mitwirken von Patricia in besagter Kunstschule. Ein Jahr später lädt die junge Frau erneut zu einem Zukunftsfest ein (vgl. Boban & Hinz 2005b, Boban 2009). Vier Jahre später haben Patricia und ihr Unterstützerkreis die Situation massiv verändert: Sie hat ein persönliches Budget, mit dem sie zum einen eine Qualifizierung als Kunstassistentin finanziert bekommt und zum anderen die Leiterin der Kunstschule (und eine weitere Mitarbeiterin, die so weiterbeschäftigt werden kann) als ihre Assistentin einstellen kann. Inzwischen arbeitet sie in der Verwaltung der Schule, ordnet die Papiere, sorgt für vorbereitete Materialien, vertritt bei Kursen und leitet KursteilnehmerInnen an („bei Acryl“) und ist als rechte Hand der Leiterin dieser Schule nicht mehr wegzudenken (vgl. Boban 2009, Sauterleute 2009). Die Sonderschule hat sie nicht betreten. Darüber hinaus hat sie einen Nebenjob: Bei diversen Gelegenheiten moderiert sie als Graphic Facilitator Zukunftsfeste und trägt ihre Erfahrungen auch zu Tagungen bei, um über Bürgerzentrierte Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen zu informieren. Die beiden folgenden Fotos zeigen sie in ihren beiden beruflichen Bereichen: Links bei ihrem ersten Zukunftsfest, bei de sie selbst den Stift in die Hand nimmt, rechts als Mitarbeiterin mit ihrer Chefin.

Je nachdem, um welche Person es geht, wird es Modifikationen des Prozesses geben müssen; gleichwohl gibt es keine vorauszusetzenden Mindestfähigkeiten einer Person, so ihre Zukunft zu planen. Wenn jemand keine sprachlichen Möglichkeiten zur Äußerung hat bzw. sein Umfeld keine eindeutigen Möglichkeiten der Verständigung entwickeln konnte, wird es notwendig sein, stellvertretend zu planen – jedoch ergibt sich auch dann eine neue Qualität, wenn nicht nur Professionelle planen, sondern ein vielfältiger Kreis aus dem unmittelbaren Umfeld der Personen – und hier vor allem auch Gleichaltrige, die die Person gut kennen und mit ihr emotional verbunden sind – den Planungsprozess gemeinsam beginnen.

Dass die Ergebnisse dieses Planungsprozesses möglicherweise nicht so wie phantasiert eintreten, ist in vielen Fällen realistisch. Es kommt darauf an, die Träume der Person und ihre Umfeldes im Hinblick darauf zu analysieren, welche Qualitäten für sie wichtig sind und wo und wie diese Qualitäten – vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang – realisiert werden können. Bisher hat noch keine Person davon ‚geträumt’, in einem Wohnheim zu leben und einer Werkstatt für behinderte Menschen zu arbeiten (vgl. Hinz & Boban 2001). Der Traum einer Person ist es stattdessen, Arzt zu werden. Nachdem deutlich geworden ist, dass es darum geht, für andere Menschen da zu sein und sich in einer bedeutsamen sozialen Rolle – im weißen Kittel – zu bewegen, arbeitet der junge Mann mit Down-Syndrom auf einer Station für demente Menschen und sorgt dafür, dass überall wo notwendig Handtücher, Handschuhe, Sterilisierungsflüssigkeit und weitere Utensilien vorhanden sind – dafür dürfte er wohl gern auf das Medizinstudium verzichtet haben (vgl. Boban 2008).

Ursprünglich in den USA für Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung entwickelt, hat sich supported employment zu einem breit praktizierten Ansatz beruflicher Integration entwickelt. Es handelt sich dabei unter verschiedenen Aspekten um einen inklusiven Ansatz, denn es geht um

-

bezahlte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, nicht um ein Taschengeld wie in einer Werkstatt für behinderte Menschen,

-

einen gleichen Status wie der der KollegInnen, mit einem sozialversicherungspflichtigen und ortsüblich tarifentlohnten Arbeitsverhältnis,

-

die Unterstützung aller Aktivitäten, die zur Aufnahme und zum Erhalt von Arbeit beitragen,

-

einen nonkategorialer Ansatz, der sich nicht auf eine spezifische Zielgruppe, sondern sich auf alle Menschen bezieht, die Unterstützung bei der Aufnahme und dem Erhalt von beruflicher Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt brauchen,

-

einen Ansatz, der von individuellen Stärken und Interessen der betreffenden Person ausgeht und sie nicht statusdiagnostisch einer bestimmten Gruppe und entsprechender Maßnahme zuweist und

-

individuelle Begleitung am Arbeitsplatz im Sinne des Job-Coachings, bei dem nach der Erstellung eines individuellen Interessen- und Fähigkeitsprofils zuerst der Arbeitsplatz ge- oder eher erfunden und angepasst wird und erst danach qualifiziert wird – und zwar am betrieblichen Arbeitsplatz, wodurch dann die Suche nach entsprechenden rehabilitierenden Maßnahmen entfällt.

Unterstützte Beschäftigung hat sich in Modellversuchen für verschiedene Personenkreise als erfolgreicher Ansatz erwiesen (vgl. z. B. Hinz & Boban 2001). Auch auf lange Sicht zeigt sie sich mit einer Beschäftigungsquote bei üblicherweise als geistig behindert eingestuften Personen nach mindestens fünf Jahren Beschäftigung von etwa 70 % über alle anfänglichen Modellversuche hinweg als nachhaltig wirksam (vgl. Doose 2006). Gleichwohl wird – auch unter dem Einfluss politisch-administrativer Regelungen – kontrovers diskutiert, ob Unterstützte Beschäftigung als integrative Maßnahme für eine kleine Gruppe von Menschen mit Behinderungen zu verstehen ist, die in ihrem kognitiven Niveau zwischen den früheren Förderlehrgängen und der Werkstatt für behinderte Menschen liegen, oder ob sie einen inklusiv zu verstehenden alternativen Zugang zum Berufsleben mit einem bürgerrechtlichen Hintergrund darstellt für alle Menschen, die einen entsprechenden Bedarf haben. Bei der externen Evaluation von zwei berufsvorbereitenden Maßnahmen der Hamburger Arbeitsassistenz konnten bei den zuständigen BeraterInnen der Arbeitsagentur beide Standpunkte und entsprechende Handlungsstrategien festgestellt werden (vgl. Hinz & Boban 2001). Was in jedem Falle bleibt, ist der strukturelle Widerspruch zwischen einer kategorial strukturierten Finanzierung von Berufsvorbereitungsmaßnahmen und dem durch den Inklusionsansatz gebotenen Verzicht auf gruppenkategoriale Zuschreibungen. Dieser Widerspruch kann nicht aufgelöst werden, er kann aber gestaltet werden, indem seine Bemessungen von Unterstützungszeiten nicht nach Bedarfsgruppen, sondern nach realem situativem Bedarf zugewiesen werden, wie es etwa bei der Hamburger Arbeitsassistenz praktiziert wird – in den letzten Jahren auch mit Hilfe des Persönlichen Budgets.

Um ein praktisches Beispiel zu geben: Bei der bereits genannten externen Evaluation der beiden Maßnahmen Hamburger Arbeitsassistenz („Ambulantes Arbeitstraining“ und „Integrationspraktikum“, maximal mögliche Dauer von insgesamt drei Jahren) ergibt sich bei insgesamt 56 TeilnehmerInnen, die alle eine Zuweisung zum Arbeitstraining der Werkstatt für behinderte Menschen erhalten haben, eine extrem hohe Erfolgsquote von etwa 85 % erfolgreicher Vermittlungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine der erfolgreich vermittelten TeilnehmerInnen wird anonymisiert als Frau C beschrieben (wörtliche Zitate sind kursiv gesetzt): „Frau C, 24 Jahre alt, hat vor vier Monaten einen Arbeitsvertrag bekommen und ist mit knappen 30 Wochenstunden in einem Call-Center beschäftigt. Dort nimmt sie Anrufe für Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements entgegen und gibt die Daten in einen Computer ein. Aus einer Angestelltenfamilie stammend, besucht sie den Lernbehindertenzweig der Schule für Sehbehinderte und Blinde. Während der Schulzeit absolviert sie ein Betriebspraktikum in einer Werkstatt für Behinderte. Die Berufsberatung hält aufgrund von Berichten der Schule für Frau C nur die Werkstatt für Behinderte für möglich; darüber kommt es mit der Familie C zu heftigen Kontroversen. Für zwei Jahre geht Frau C in ein Berufsbildungszentrum in einer anderen Stadt, kehrt dann nach Hamburg zurück, nimmt privat PC-Kurse, lernt Punktschrift, macht auf Initiative des Vaters etwa acht unbegleitete Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt - auch im Betrieb, in dem er selbst tätig und der gleichzeitig von Schließung bedroht ist. Dazwischen hat Frau C, wie sie sagt, ‚die ganze Zeit zuhause rumgehangen.’ Nach einem zweiten Anlauf beim Arbeitsamt, bei dem ihr Wunsch, eine Telefonistenausbildung zu machen, abgelehnt und wiederum nur die Werkstatt für Behinderte für möglich gehalten wird und sie dies erneut verweigert, meldet sich eine Arbeitsassistentin bei Frau C, woraufhin es zu einem gemeinsamen Termin mit dem Berufsberater kommt, bei dem Frau C zunächst misstrauisch bleibt, weil sie sich nun doch offiziell bei einer Werkstatt für Behinderte anmelden soll. Sie durchläuft zwei Jahre das Ambulante Arbeitstraining in vier Betrieben und erhält danach den Arbeitsvertrag im Call-Center. Ihr ursprünglicher Berufswunsch ist Bürotätigkeit oder Phonotypistin; ihre jetzige Tätigkeit liegt also im gleichen Bereich“ (Hinz & Boban 2001, 124f.).

Eine wichtige Herausforderung ist die Langsamkeit im Lernen, die von der Arbeitsassistentin bestätigt wird: „‚Es dauert sehr sehr lange, bis sie Sachen verinnerlicht hat. Sie vergisst häufig Sachen wieder, Dinge, die sie sich eigentlich merken sollte.’ Die berufliche Tätigkeit wird durch einen Tunnelblick erschwert, der nur ein Feld von der Größe eines Stecknadelkopfes scharf sehen lässt und jedes räumliche Sehvermögen verhindert. So muss Frau C ‚eine Bildschirmmaske auswendig’ lernen, die ‚sie dann systematisch abtastet.’ Als besonders wesentliche Stärke sieht die Assistentin: ‚Sie ist unheimlich willig und stark. Sie will etwas schaffen und sie hat sich das vorgenommen mit Unterstützung, und ja, die Unterstützung von zuhause ist auch ganz wichtig. ... Sie kann sich auch ziemlich gut selber einschätzen und sagen: Okay, ich schaff' das, oder dann auch sagen: Ich schaff' es nicht.’ Auch die Assistentin hebt hervor, dass Frau C ‚sich auch gut präsentieren (kann), sie kann sehr gut reden.’“ (Hinz & Boban 2001, 126). Diese Eigenschaft ist auch für ihre Chefin herausragend, sie sieht bei „Frau C ‚Freundlichkeit auf jeden Fall, dann hat sie wirklich eine sehr schöne Stimme und sie ist ruhig, also sie würde ja nie austicken. Also das würde ja nie passieren. Sie hat einfach eine bestimmte Ruhe.’ Auch würde Frau C nie eine falsche Auskunft geben. Als unbedingte Voraussetzung für ihre Tätigkeit im Call-Center sieht die Chefin, dass Frau C lesen und schreiben kann. Schwierigkeiten gibt es anfangs, als der große Bildschirm mit den großen Buchstaben für sie eingerichtet wird, aber den Notwendigkeiten ihres Tunnelblicks widerspricht: ‚Dann habe ich natürlich alles erst in großen Buchstaben daran gehängt, das war ja völlig falsch, weil (Frau C) sieht ja eher die kleinen als die großen, aber ich dachte, mach sie mal lieber groß. Dann musste ich alles wieder klein machen.’“ (Hinz & Boban 2001, 126f.). Frau C selbst zieht folgendes Fazit: „‚Nein, also ich muss sagen, ich habe nie gedacht, dass ich mal in einer Telefonzentrale arbeiten werde, und dass ich jetzt in dem Call-Center sitze, das finde ich richtig gut! ... Das hätte ich, also ganz ehrlich gesagt, mir nicht zugetraut.’“ (ebd., 129). Und „die Chefin ist im diesen Zusammenhang ‚immer ganz stolz’, und sie bezeichnet es als ‚ein schönes Gefühl, dass (Frau C) anstatt in der Werkstatt zu sitzen hier ist, und das ist eigentlich das Schöne, da hatte sie ja tierische Angst vor. Also wir sind hier sehr nett alle, also von daher – für mich ist es ein schönes Gefühl, dass ich weiß, sie ist hier, und ich weiß, dass es auch anderen so geht. Und das ist es halt.’“ (ebd., 131).

Dieses Beispiel macht u. a. deutlich, dass Unterstützte Beschäftigung ein Ansatz ist, der individuell vorgeht – und gleichzeitig nicht mehr finanzielle Mittel benötigt als der Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen (vgl. HAA 1997). Begrenzungen gibt es hier in Bezug auf die Erfahrungen mit Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung, da die administrativen Grundlagen zum einen Unterstützte Beschäftigung mit diesem Personenkreis nicht zulassen und sich zum anderen die Frage stellt, wie sie hier konkret gestaltet werden könnte, wenn ihre Logik darin besteht, ökonomisch nutzbare Tätigkeit durch die Person und ihren Job-Coach von gemeinsam 100% + x als Ertrag eines Arbeitsplatzes zu erreichen.

Was lässt sich also vor dem Hintergrund der beiden vorgestellten Ansätze resümieren?

-

Es gibt keine etablierten inklusiven Modelle des Übergangs von der Schule zum Beruf, die ‚einfach genutzt’ werden können, aber es gibt internationale Konzepte, die es kulturell und kontextbezogen zu adaptieren und zu konkretisieren gilt.

-

Die Wege dieses Übergangs werden mit großer Wahrscheinlichkeit konflikthaft sein, allein schon, wie auch das Beispiel Frau C zeigt, durch die Auseinandersetzung mit institutionellen Eigeninteressen.

-

Das seit 2008 bundesweit beanspruchbare Persönliche Budget kann hier ein unterstützendes Element sein. Wie weit dies auch in der Praxis gilt, wird auch von den konkreten Ausführungsbestimmungen abhängen; das Beispiel Patricia Netti kann hier positiv anregen.

-

Die Grundsituation im Übergang ist widersprüchlich angelegt: Es gibt die Abhängigkeit von einer personenbezogen kategorialen Finanzierung, andererseits soll individuellen Wünschen und Bedarfen entsprochen werden können. Dieser Widerspruch ist nicht auflösbar, aber er ist gestaltbar – unter Umständen anders und vor allem flexibler als in der Schule.

-

Entscheidend wird sein, vorhandene individuelle Kompetenzen jenseits von Kategorisierungen anzuerkennen.

-

Und entscheidend wird sein: Es geht zunächst um eine prinzipielle Richtung von Entwicklungen, letztlich geht es mit dem ‚Nordstern’ darum die Realisierung von Bürgerrechten durchsetzen.

Über diese beiden Elemente hinaus und gemeinsam mit ihnen können weitere konzeptionelle Bausteine benannt werden, die für ein Umsteuern in Richtung auf inklusives Arbeiten hilfreich sein können (vgl. Hinz 2006b):

-

In der ‚runden’ Logik bürgerzentrierter Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen zu denken statt individuelle Hilfeplanung nach vorgegebenen Kategorien des gestuften Rehabilitationssystems zu betreiben, wäre ein produktiver Impuls.

-

Unterstützte Beschäftigung als bürgerschaftliches Recht für alle Personen mit Bedarf wahrzunehmen – und zu finanzieren! –, anstatt sie kategorial nur für eine kleine Nutzergruppe vorzusehen, würde ebenfalls Entwicklungen in inklusive Richtung anregen.

-

Es würde darüber hinaus deutlich weiterhelfen, wenn auch innerhalb der Behindertenhilfe sozialräumliche Konzepte mit einem breiten Fokus für Bedarfe entwickelt würden, anstatt weiterhin in der Angebotskonkurrenz zwischen Trägern der Behindertenhilfe zu bleiben und weiterhin versäulte Angebote für immer spezifischere Klientele zu machen.

-

Auch ein zunehmendes Bewusstsein, dass MitarbeiterInnen eines Betriebes nicht nur ein Kostenfaktor sind, könnte Inklusion im Arbeitsmarkt befördern, sondern dass eine heterogene Belegschaft im Sinne des Diversity Management auch ein Kompetenzpotenzial darstellen und sich mit der Heterogenität auch die Kultur des Betriebes positiv verändern kann.

So wird Inklusion auch im Arbeitsleben nicht nur ein bisschen träumbarer (vgl. Gruen 2006), sondern auch denkbarer, und dies bedeutet wiederum erste Schritte zum Abbau von Barrieren für das Lernen und die Teilhabe.

Biewer, Gottfried (2009): Einführung in die Heilpädagogik und inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt UTB

Boban, Ines (2005): Netzwerkbildung durch Unterstützerkreise. In: Geiling, Ute & Hinz, Andreas (Hrsg.): Integrationspädagogik im Diskurs. Auf dem Weg zur inklusiven Pädagogik? Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 160-163

Boban, Ines (2007): Moderation persönlicher Zukunftsplanung in einem Unterstützerkreis – „You have to dance with the group!“ Zeitschrift für Inklusion 2007, Ausgabe 1. http://www.inklusion-online.net/index.php?menuid=26&reporeid=29

Boban, Ines (2008): Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen. Inklusiver Schlüssel zu Partizipation und Empowerment pur. In: Hinz, Andreas, Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg: Lebenshilfe, 230-247

Boban, Ines (2009): Vom Bürgersinn einer Bürgerin: Inklusion – das Einfache, das schwer zu machen ist. Leben mit Down-Syndrom H. 60 (im Erscheinen)

Boban, Ines & Hinz, Andreas (1993): Geistige Behinderung und Integration. Überlegungen zum Begriff der ‚Geistigen Behinderung’ im Zusammenhang integrativer Erziehung. Zeitschrift für Heilpädagogik 44, 327-340 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/texte/gb-integ.html)

Boban, Ines & Hinz, Andreas (1999): Persönliche Zukunftskonferenzen. Unterstützung für individuelle Lebenswege. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 22, H.4/5, 13-23 (auch im Netz: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-konferenz.html)

Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.) (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität (auch im Internet: http://www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index%20German.pdf)

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2004): Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen – ein Schlüsselelement des Lebens mit Unterstützung. In: Verband Sonderpädagogik (Hrsg.): Grenzen überwinden – Erfahrungen austauschen. Würzburg: Verband Sonderpädagogik 2004, 9-17

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2005a): Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen – ein Ansatz auch für das Leben mit Unterstützung in der Arbeitswelt. In: Bieker, Rudolf (Hrsg.): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer, 133-145

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2005b): Solidaritätsmanagement durch Persönliche Zukunftsplanung im Unterstützerkreis – ein Zukunftsfest. Leben mit Down-Syndrom H. 48, 46-51

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2008a): Inclusive Education – Annäherungen an Praxisentwicklung und Diskurs in verschiedenen Kontexten. In: Biewer, Gottfried, Luciak, Micael & Schwinge, Mirella (Hrsg.): Begegnung und Differenz: Menschen – Länder – Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 314-329

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2008b): Schlüsselelemente inklusiver Pädagogik. Orientierungen zur Beantwortung der Fragen des Index für Inklusion. In: Knauder, Hannelore, Feiner, Franz & Schaupp, Hubert (Hrsg.): Jede/r ist willkommen! Die inklusive Schule – theoretische Perspektiven und praktische Beispiele. Graz, 53-65

Boban, Ines & Hinz, Andreas (2008c): Inklusion – Schlagwort oder realistische Perspektive für die Geistigbehindertenpädagogik? Geistige Behinderung 47, 204-214

Booth, Tony (2008): Ein internationaler Blick auf inklusive Bildung: Werte für alle? In: Hinz, Andreas, Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg, 53-73

Booth, Tony & Ainscow, Mel (22002): Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (auch im Internet: http://www.eenet.org.uk/index_inclusion/index_inclusion.shtml)

Booth, Tony, Ainscow, Mel & Kingston, Denise (Hrsg.) (2006): Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln. Frankfurt am Main: GEW (auch im Internet: http://www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index%20EY%20German2.pdf)

Dörner, Klaus (2003): Die Gesundheitsfalle. Woran unsere Medizin krankt. Zwölf Thesen zu ihrer Heilung. München: Econ

Dörner, Klaus (2004): Das Handeln psychosozialer Profis. Zwischen individueller Hilfeplanung und Begleitung im Lebensfeld. Soziale Psychiatrie, H. 3, 37-42

Dörner, Klaus (2005): Zukunftswege. Integration in Arbeit und Beschäftigung trotz Massenarbeitslosigkeit? Soziale Psychiatrie, H. 2, 28-30

Dörner, Klaus (2007): Leben und sterben, wo ich hingehöre. Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem. Neumünster: Paranus

Doose, Stefan (1999): Persönliche Zukunftsplanung. In: Kan, Peter van & Doose, Stefan (Hrsg.): Zukunftsweisend. Peer Counceling & Persönliche Zukunftsplanung. Kassel: bifos, 71-134

Doose, Stefan (2006): Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie. Marburg: Lebenshilfe

Feuser, Georg (1995): Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Gruen, Arno (2006): „Ich will eine Welt ohne Kriege“. Stuttgart: Klett-Cotta

HAA (Hamburger Arbeitsassistenz) (Hrsg.) (1997): Analyse des finanzielle Mitteleinsatzes und der Einsparungen für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Zeitraum vom März 1992 bis März 1997. Hamburg: Eigenverlag

Hinz, Andreas (1993): Heterogenität in der Schule. Integration – Interkulturelle Erziehung – Koedukation. Hamburg: Curio (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/texte/heterogenitaet.html)

Hinz, Andreas (2000): Sonderpädagogik im Rahmen von Pädagogik der Vielfalt und Inclusive Education. Überlegungen zu neuen paradigmatischen Orientierungen. In: Albrecht, Friedrich, Hinz, Andreas & Moser, Vera (Hrsg.): Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplinäre und professionsbezogene Standortbestimmungen. Neuwied: Luchterhand, 124-140

Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? Zeitschrift für Heilpädagogik 53, 354-361

Hinz, Andreas (2003): Die Debatte um Integration und Inklusion – Grundlage für aktuelle Kontroversen in Behindertenpolitik und Sonderpädagogik? Sonderpädagogische Förderung 48, 330-347

Hinz, Andreas (2004): Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In: Schnell, Irmtraud & Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 41-74

Hinz, Andreas (2006a): Kanada – ein ‚Nordstern’ in Sachen Inklusion. In: Platte, Andrea, Seitz, Simone & Terfloth, Karin (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Bad Heilbrunn, 149-158

Hinz, Andreas (2006b): Inklusion und Arbeit – wie kann das gehen? Impulse, H. 29, 3-12 (auch im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp-39-06-hinz-inklusion.html)

Hinz, Andreas (2007): Inklusion – Vision und Realität! Herausforderungen in Deutschland und Praxis in Kanada. In: Katzenbach, Dieter (Hrsg.): Vielfalt braucht Struktur. Heterogenität als Herausforderung für die Unterrichts- und Schulentwicklung. Frankfurt am Main, 81-98

Hinz, Andreas (2008a): Inklusion – historische Entwicklungslinien und internationale Kontexte. In: Hinz, Andreas, Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg: Lebenshilfe, 33-52

Hinz, Andreas (2008b): Inklusion – Ende der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik? Überlegungen zu inklusiven Perspektiven in sieben Thesen. Blind – sehbehindert 128, 7-16

Hinz, Andreas (2008c): Dekategorisierung in der Inklusion und Fallarbeit in der schulischen Erziehungshilfe – wie passt das zusammen? Überlegungen zu inklusiven Perspektiven der schulischen Erziehungshilfe in sieben Thesen. Behindertenpädagogik 47, 98-109

Hinz, Andreas (2009): Inklusive Pädagogik in der Schule – veränderter Orientierungsrahmen für die schulische Sonderpädagogik!? Oder doch deren Ende?? Zeitschrift für Heilpädagogik 60 (eingereicht)

Hinz, Andreas & Boban, Ines (2001): Integrative Berufsvorbereitung. Unterstütztes Arbeitstraining für Menschen mit Behinderung. Neuwied/Berlin: Luchterhand

Jakobs, Kurt (2008): Gibt es wirklich nur den einen richtigen Weg? – Kritische Überlegungen zur Debatte über die optimale schulische Bildung und Erziehung von blinden und sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. Blind – sehbehindert 128, 351-359

Kobi, Emil E. (2006): Inklusion: ein pädagogischer Mythos? In: Dederich, Markus, Greving, Heinrich, Mürner, Chritian & Rödler, Peter (Hrsg.): Inklusion statt Integration? Heilpädagogik als Kulturtechnik. Gießen: psychosozial, 28-44

Liesen, Christian (2007): Inklusion in einer demokratischen Leistungsgesellschaft. In: Liesen Christian, Hoyningen-Süess, Ursula & Bernath Karin (Hrsg.): Inclusive Education: Modell für die Schweiz? Internationale und nationale Perspektiven im Gespräch. Bern: Haupt, 141-166

McDonald, Vincent & Olley, Debbie (2002): Aspiring to Inclusion. A Handbook for Councils and other Organisations. Ipswich: Suffolk County Council (auch im Internet: http://www.suffolk.gov.uk/CouncilAndDemocracy/EqualityAndDiversity/AspiringToInclusion.htm)

Mittler, Peter (2000): Towards Inclusive Education. London: Falmer

Moser, Vera (2003): Konstruktion und Kritik. Sonderpädagogik als Disziplin. Opladen: Leske + Budrich

O’Brien, John & Lovett, Herbert (22000): Finding a Way toward everyday Lives. The Contribution of Person-centered Planning. In: O’Brien, John & O’Brien, Connie Lyle (Eds.): A little book about Person Centered Planning. Toronto: Inclusion Press, 113-132

Prengel, Annedore (1993): Vielfalt durch gute Ordnung im Anfangsunterricht. Opladen: Leske + Budrich

Preuss-Lausitz, Ulf (1993): Die Kinder des Jahrhunderts. Zur Pädagogik der Vielfalt im Jahr 2000. Weinheim/ Basel: Beltz

Reiser, Helmut (1991): Wege und Irrwege zur Integration. In: Sander, Alfred & Raidt, Peter (Hrsg.): Integration und Sonderpädagogik. St. Ingbert: Röhrig, 13-33

Reiser, Helmut (1998): Sonderpädagogik als Service-Leistung? Zeitschrift für Heilpädagogik 49, 46-54

Sander, Alfred (2003): Über die Integration zur Inklusion. St. Ingbert

Sander, Alfred (2004): Konzepte einer inklusiven Pädagogik. Zeitschrift für Heilpädagogik 55, 240-244

Sauterleute, Elisabeth (2009): Blick nach oben: Patricias Arbeitsplatz, die Kunstschule – vom Traum zur Wirklichkeit. Leben mit Down-Syndrom H. 60 (im Erscheinen)

Scharmer, C. Otto (o. J.): Addressing the blind spot of our time. An executive summary of the new book by Otto Scharmer. Theory U: Leading from the Future as It Emerges. O.O. (auch im Internet: http://www.presencing.com/docs/publications/execsums/Theory_U_Exec_Summary.pdf)

Prof. Dr. Andreas Hinz

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Phil. Fak. III – Erziehungswissenschaften

Institut für Rehabilitationspädagogik

06099 Halle (Saale)

e-mail: andreas.hinz@paedagogik.uni-halle.de

Homepage: http://www.inklusionspaedagogik.de

Quelle

Hinz, Andreas (2009): Inclusive Education – inklusive Modelle in der Schnittstelle Schule und Beruf. In: VBS (Hrsg.): Teilhabe gestalten. XXXIV. Kongress des VBS, 14. – 18. Juli 2008 in Hannover. Würzburg: Edition Bentheim, 241.

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 14.01.2015