Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 3-00 S.104-111 Gemeinsam leben (3/2000)

Inhaltsverzeichnis

Den Begriff »Stigma« hat Goffman (1967) in die soziologische Diskussion eingeführt. Was ist ein Stigma? Mit Stigma bezeichnet man eine Eigenschaft einer Person, »die zutiefst diskreditierend ist« (Goffman 1967, 11). Ein Individuum »besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung ... von ihm abwenden. ... Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten« (ebd., 13). Stigma bezieht sich auf »Relationen« und kann sich erst in sozialen Beziehungen darstellen. Es geht nicht um das Merkmal selbst, sondern um die »negative Definition des Merkmals bzw. dessen Zuschreibung« (Hohmeier 1975, 7). Folgerichtig ist für Goffman Stigma auch »die Situation des Individuums, das von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist« (1967, 7). Stigmata wirken ebenso wie Vorurteile auf der Ebene der Einstellungen, d.h. es geht noch nicht um tatsächliches Verhalten. Von Stigma zu trennen ist darum der Begriff »Stigmatisierung«: Stigmatisierung ist das Verhalten auf Grund eines zueigen gemachten Stigmas. Stigmatisierungen knüpfen bei Merkmalen von Personen an (vgl. zum Folgenden Cloerkes 1997, 147ff.; Hohmeier 1975). Diese Merkmale können sichtbar oder unsichtbar sein (z.B. körperliche Behinderung, Gruppenzugehörigkeit, Verhalten). Die »Visibilität« oder Sichtbarkeit erleichtert das Stigmatisieren. Auf der Grundlage eines Stigma tendieren die »Normalen« dazu, weitere Unvollkommenheiten und negative Eigenschaften als Generalisierungen zu unterstellen. Die Zuschreibung wird durch Verwendung spezifischer Stigmatermini (Krüppel, Bastard, Schwachsinniger, etc.) unterstrichen.

Stigmatisierte Gruppen gibt es in allen Gesellschaften. Warum wird also stigmatisiert? Weil das gegenseitige Stigmatisieren sehr wichtige Funktionen hat, sowohl für das einzelne Individuum (Orientierung, Entlastung, Identitätsstrategie) als auch für die Systemstabilität der Gesellschaft. Diese Interessenkongruenz sorgt dafür, dass Stigmatisierungsprozesse allgegenwärtig und außerordentlich schwer reduzierbar sind. Die Folgen von Stigmatisierung sind für Betroffene tief greifend: Kontaktverlust und Isolation auf der Ebene gesellschaftlicher Teilhabe, Spannung, Unsicherheit und Angst auf der Ebene der Interaktionen, schließlich drohen erhebliche Gefährdungen auf der Ebene der Identität.

Die Sozialisation in die Rolle eines Stigmatisierten geschieht erstens in der primären Kindheitssozialisation, sofern das Stigma bereits vorhanden ist, zweitens fortlaufend in den Interaktionen mit den »Normalen«, und zwar durch deren typisierende Erwartungen sowie die spannungsreiche Interaktionssituation selbst, schließlich drittens als Klient von speziellen Organisationen, in denen eine neue soziale Identität konstruiert wird. Dort wirken mit Amts- und (nicht immer) Sachautorität ausgestattete Experten. Ihr offizielles Ziel ist die möglichst effiziente Rehabilitation bzw. Resozialisierung innerhalb eines zweckbestimmten, formalisierten und bürokratisierten Rahmens. Zur Arbeit der Organisationen gehört fast immer die tendenzielle Pathologisierung des stigmatisierten Individuums. Dadurch wird es in die Nähe von Eigenschaften gerückt, die man in unserer Gesellschaft besonders negativ bewertet.

Inhaltsverzeichnis

Symbolischer Interaktionismus und Stigma-Ansatz haben in der Mitte der 70er-Jahre in der Behindertenforschung beachtliche Aufmerksamkeit hervorgerufen. Angeregt wurde diese Entwicklung durch Thimm (1975a; 1975b; vgl. auch Antor 1976; Bittner 1973; Grohnfeldt 1976b; Homfeldt 1974; Preuss-Lausitz 1971). Die zentralen Aussagen dieser Theorie standen in deutlichem Widerspruch zur gängigen Auffassung von Behinderung. An Stelle eines Eigenschaftspotenzials wurde Behinderung im Stigma-Ansatz als das Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses angesehen. Vor allem aber ging es um die folgende Grundannahme: Stigmatisierende Zuschreibungen führen zwangsläufig zu einer massiven Gefährdung bzw. Veränderung der Identität stigmatisierter Menschen.

Nach den ersten Arbeiten zur Stigmatisierung von Behinderten hat die Entwicklung des Ansatzes keine wesentlichen Fortschritte gemacht. Die Annahme einer geradezu automatischen Identitätsstörung bzw. -umformung (Stigma-Identitäts-These) findet sich unverändert wieder (vgl. z.B. Grzeskowiak 1980; Schriber 1986; Thimm 1985; Wöhler 1982, 112), obwohl empirische Studien zum Problem durchaus widersprüchliche Ergebnisse erbrachten (vgl. Dönhoff-Kracht 1980; Wo-cken 1983a). Einige Autoren fanden überraschend positive Selbstbilder bei Behinderten (z.B. Grohnfeldt 1976a; Krug/Rheinberg/Peters 1977; Wocken 1983b). So gelangte Wocken (1983b) zu dem Schluss, dass seine Ergebnisse die Stigma-Identitäts-These widerlegen. Andere Studien stützen eher die stigmatheoretische Annahme eines negativen Selbstkonzepts behinderter Menschen (vgl. z.B. Moser 1986; Pfeiffer 1972).

Die Widersprüche sind zum Teil auf methodische Unterschiede zurückzuführen, sie verweisen aber auch auf theoretischen Nachholbedarf: Die Stigma-Identitäts-These wurde häufig unpräzise formuliert, und die Entwürfe verschiedener Autoren weichen mitunter deutlich voneinander ab (zusammenfassend: Frey 1983, 11-42). Derartige Theoriemängel blieben bei der Rezeption durch die Behindertenforschung weitgehend unbeachtet. In einem Grundsatzartikel haben Neubert, Billich & Cloerkes 1991 eine revidierte Fassung der Stigma-Identitäts-These vorgestellt, die geeignet erscheint, das Konzept angemessen zu nutzen. Es handelt sich hier um die Weiterentwicklung der gängigen soziologischen Identitätskonzeptionen von Goffman und Krappmann/Thimm zu einem neuen und überzeugenderen Identitätsmodell durch Hans-Peter Frey (1983; vgl. auch Frey/Haußer 1987). Obwohl es in seiner Erklärungskraft das überaus vereinfachende traditionelle Denken bei weitem übertrifft, war die Etablierung des Frey-Konzepts in der Behindertenforschung bisher wenig erfolgreich. Nach einem kurzen Abriss der bekannteren Ansätze von Goffman und Krappmann werde ich im Folgenden den Ansatz von Frey ausführlich darstellen.

Grundlegend für jede Auseinandersetzung mit der Identitätsproblematik behinderter Menschen ist Goffmans Buch »Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität« (1967). Als Endpunkt von Stigmatisierung wird die Organisation der Identität um ein deviantes Verhaltensmuster angenommen: Devianz ist eine erlernte soziale Rolle. Goffman konzentriert sich auf die Frage, wie das deviante Individuum mit seiner besonderen Situation umgeht. Er unterscheidet dabei drei Identitäten: die soziale Identität, die persönliche Identität und die Ich-Identität.

• Soziale Identität: Menschen ordnen sich routinemäßig typisierend in soziale Kategorien ein. Soziale Identität beschreibt die Zugehörigkeit zu einer solchen Kategorie (z.B. Student, Körperbehinderter, Drogenabhängiger). Sofern die Angehörigen der Personenkategorie durch ein unerwünschtes Merkmal gekennzeichnet sind, kann dies ein Aufhänger für Stigmatisierungen sein.

• Persönliche Identität beschreibt bei Goffman die Einzigartigkeit eines jeden Menschen, die in direkter Verbindung mit der jeweils einzigartigen Biografie steht. Zentral ist dabei der Aspekt der Identifizierung einer bestimmten Person, wie dies beispielsweise durch einen Personalausweis geleistet wird. Nicht gemeint mit persönlicher Identität ist das »Innerste des Seins« einer Person (ebd., 74), wie dies durch die missverständliche Übersetzung des Begriffs in der deutschen Ausgabe mit »persönlich« statt »personal« nahe gelegt wird. Es handelt sich also bei Goffman um eine externe Kategorie der Verortung eines Individuums im sozialen Umfeld.

• Ich-Identität ist bei Goffman »das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation und seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, das ein Individuum allmählich als ein Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt« (ebd., 132).

Die dreifache Identitätstypologie (soziale, persönliche und Ich-Identität) kennzeichnet verschiedene Problembereiche beim Umgang mit Stigmatisierten. Soziale Identität verdeutlicht, wie Stigmatisierung zustandekommt. Die stigmatisierte Person wird auf Grund eines Merkmals einer ungünstigen sozialen Kategorie zugeordnet. Im Zusammenhang mit der persönlichen Identität zeigt Goffman Techniken der Informationskontrolle und des Stigma-Managements, mit deren Hilfe Stigmatisierte ihre Stigmata verbergen bzw. auftretende Interaktionsprobleme bearbeiten. Ich-Identität schließlich ist »zuallererst eine subjektive und reflexive Angelegenheit« (a.a.O.). Sie beschreibt den Zugang zu den Empfindungen eines stigmatisierten Individuums (vgl. ebd., 133). Interaktionserfahrungen haben einen starken Einfluss auf Empfindungen und damit auf die Ich-Identität. Wie diese Einflüsse aber wirksam werden, wird von Goffman nicht weiter untersucht. Es bleibt bei dem Verweis auf das Identitätskonzept von Erikson (1968).

Goffman befasst sich in erster Linie mit den verschiedenen Außenanforderungen an eine stigmatisierte Person und die dadurch provozierten Widersprüche in der Selbsterfahrung des Individuums. Danach bietet die Umwelt einen Handel an (vgl. ebd., 151-155): Vom stigmatisierten Individuum wird verlangt, sich weitgehend so zu benehmen, als ob es normal sei. Dafür wer-de es dann auch wie ein Normaler behandelt. Zugleich wird ihm deutlich gemacht, dass es nicht normal ist und dass es dies anzuerkennen habe. Es soll die zugeschriebene Andersartigkeit (z.B. eine Behinderung) akzeptieren. Insbesondere habe es kein Recht, sich auf Normalität zu berufen. Goffman spricht deshalb von »Scheinnormalität« und »Scheinakzeptanz«. »Kurzum, es wird ihm gesagt, dass es wie jeder andere ist und dass es dies nicht ist - wenngleich es unter den Sprechern wenig Übereinstimmung darüber gibt, wie viel es von jedem für sich beanspruchen sollte« (ebd., 154f.). Damit macht die Außenwelt auch Vorgaben darüber, wie ein stigmatisiertes Individuum über sich denken sollte. Ich-Identität ist Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Dies alles wird für das Individuum zum Problem, weil es anders ist. Am Ende seiner Arbeit gibt Goffman allerdings zu erkennen, dass alle Menschen gleichermaßen den Zumutungen und Zuschreibungen der Umwelt ausgesetzt sind und den Anforderungen an Normalität nicht genügen können. Deshalb folgert er, dass seine Analyse für alle Interaktionen Gültigkeit habe (vgl. ebd., 156ff.).

Für Krappmann (1969) steht im Vordergrund, wie ein Individuum seine Identität vor Schaden bewahren kann (Haeberlin/Niklaus 1978, 41). Seine Identitätskonzeption basiert auf Goffmans Ansatz, unterscheidet sich aber doch in wesentlichen Punkten von diesem (Cloerkes 1997,155). Ganz wesentlich: Identität ist nun eine Leistung , vor allem hinsichtlich der folgenden zwei Anforderungen. Zum einen soll das Individuum den Erwartungen seines Gegenübers entsprechen und sich in vorgegebene Kategorien einordnen lassen, d. h. es soll eine soziale Identität (social identity) annehmen. Zum anderen soll das Individuum seine eigenen spezifischen Erwartungen vermitteln und sich damit selbst als einzigartig zeigen, d.h. es soll eine persönliche Identität (personal identity) haben. Die Möglichkeit, Einzigartigkeit zu präsentieren, ergibt sich für das Individuum aus früheren Erfahrungen und den daraus resultierenden Haltungen und Verpflichtungen. Zugleich schränkt Einzigartigkeit den Spielraum ein, die Erwartungen eines Gegenübers erfüllen zu können. Die Teilnahme an einer Interaktion erfordert somit nach Krappmann die Auflösung widersprüchlicher Anforderungen. »Im Falle der ›social identity‹ wird verlangt, sich den allgemeinen Erwartungen unterzuordnen, im Falle der ›personal identity‹ dagegen, sich von allen anderen zu unterscheiden. Es wird also zugleich gefordert, so zu sein wie alle und zu sein wie niemand.« (ebd., 78)

Krappmann sieht das Individuum zu einem ständigen Balanceakt zwischen sozialer Identität und persönlicher Identität aufgefordert: »Diese Balance aufrechtzuerhalten, ist die Bedingung für Ich-Identität« (ebd., 78). Die Individualität des Individuums besteht in der Art, wie es balanciert. Der unumgängliche Balanceakt birgt jedoch zwei Gefahren. Erstens kann das Individuum die Balance verlieren, weil es ihm nicht gelingt, sich von der sozialen Identität abzuheben, wenn es die Erwartungen der anderen vollständig übernimmt. Zweitens droht Verlust der Balance, wenn es die Erwartungen der anderen völlig ignoriert und in seiner die persönliche Identität konstituierenden Einzigartigkeit aufgeht. In beiden Fällen ist »Nicht-Identität«, verbunden mit gravierenden Persönlichkeitsstörungen, die Folge, wie Krappmann am Beispiel von Schizophrenen vorführt (1969, 174-198). »Für jedes Individuum ist seine balancierende Ich-Identität ein ständiger Versuch, sich gegen Nicht-Identität zu behaupten ... Mit Menschen ohne Ich-Identität ist es nicht möglich zu interagieren.« (ebd., 79)

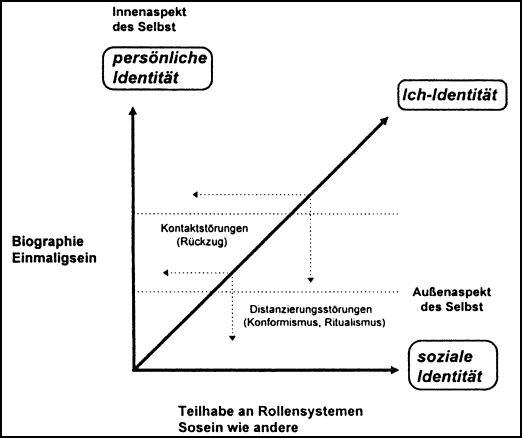

Die beiden Identitätskonzeptionen von Goffman und Krappmann wurden insbesondere durch Thimm (1975 a und b) für die Behindertenforschung erschlossen, allerdings ohne die hier aufgezeigten Unterschiede zwischen den Theoretikern zu diskutieren (vgl. z.B. ebenso Ding 1981, Grohnfeldt 1981, Grzeskowiak 1980, 221f.; Haag 1980, Kruse/Kiefer-Paehlke 1988; Schriber 1986). Auf eine Abgrenzung zu Krappmann verzichtet auch Schäfer (1983) in seiner anspruchsvollen Analyse zum theoretischen Bezugsrahmen Goffmans. Bei Thimm findet sich Krappmanns Konzept der balancierten Ich-Identität und dessen Sichtweise von Einzigartigkeit als einer Forderung an das Individuum ebenso wie die doppelte Gefahr einer Nicht-Identität durch Aufgabe der persönlichen Identität einerseits und durch Aufgabe der sozialen Identität andererseits (Thimm 1975a, 137-140). Neu sind die auf Dreitzel (1972, 291-313) zurückgehenden Bezeichnungen »Distanzstörung« und »Kontaktstörung« (vgl. Thimm 1979a; 1979b; 1985, 557-560) und die Darstellung der möglichen Identitätsprobleme in einem übersichtlichen Schema (Thimm 1975a, 139; bis 1994, 62), das später von zahlreichen behindertenpädagogischen Autoren übernommen wurde.

Abb. 1: Identität und mögliche Störungen nach Thimm

Thimm lehnt sich eng an Krappmanns Ansatz an. Identitätsstörungen werden an der Selbstdarstellung des Individuums, d.h. im Balance-Aspekt der Identität festgemacht. Das von Goffman thematisierte subjektive Empfinden und die Selbstreflexion stigmatisierter Individuen bleiben auch hier unberücksichtigt. Krappmann erklärt seinen Ansatz beispielhaft an der empirischen Realität Schizophrener, deren Problematik sich besonders für die Darstellung einer Identitätsstörung eignet. Weil Schizophrenie aber kein klassisches Beispiel für Stigmatisierung ist, wird das Stigma-Problem nur am Rande erwähnt. Demgegenüber bezieht sich Thimm in seinen Arbeiten auf alle Behinderten, insbesondere auf Lernbehinderte (Thimm 1975a; 1979a; Thimm/Funke 1977) und Sehgeschädigte (Thimm 1985). Mit dieser Schwerpunktbildung folgt er eher Goffman.

Krappmanns Identitätskonzept ist hier zu Lande (und nur hier zu Lande) innerhalb der Sonderpädagogik außerordentlich populär geworden und wird bis heute immer wieder verwendet. Dies mag am eingängigen Dualismus zwischen Individuum (persönliche Identität) und Gesellschaft (soziale Identität) liegen. Vor allem aber dürfte eine besondere Faszination von Krappmanns Hauptthese ausgehen, wonach Ich-Identität eine Fähigkeit ist, die durchaus nicht jeder in hinreichender Weise besitzt und die im Prinzip auch pädagogisch vermittelbar sein soll. Insbesondere Krappmanns ausführliche Diskussion von vier »identitätsfördernden Fähigkeiten« (Rollendistanz, Empathie, Ambiguitätstoleranz, Identitätsdarstellung; vgl. 1969, 132-173) hat zu entsprechenden Umsetzungsvorschlägen für das pädagogische Handeln geführt. Dabei wurde versucht, die von THIMM für Lernbehinderte postulierten Identitätsstörungen auf andere Behindertengruppen zu übertragen (vgl. u.a. Grohnfeldt 1976b; Grzeskowiak 1980; Horsch 1991).

Die übliche Verwendung des Identitätsmodells nach Krappmann/Thimm ist aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten (ausführlich dazu Cloerkes 1997, 157-159):

1. Eine Auseinandersetzung mit Begriff und Theorie fehlt fast durchgängig. In zahlreichen Arbeiten zur Identität behinderter Menschen wird der Begriff praktisch losgelöst von einer ernst zu nehmenden Definition verwendet.

2. Identitätsstörungen bei behinderten Menschen werden als geradezu zwangsläufig angesehen, und zwar nicht nur - wie bei Thimm (1975a) - als Folge des Stigmatisierungsprozesses, sondern als Konsequenz der »Behinderung«. Das bedeutet genau genommen: Behinderte sind defizitäre Wesen, denen selbst eine so elementare Fähigkeit wie die zur balancierenden Ich-Identität fehlt.

3. Die Prämisse, Behinderte hätten besondere Defizite an »identitätsfördernden Fähigkeiten«, ist nicht einleuchtend. Wegen der alltäglichen Auseinandersetzung mit schwierigen Interaktionssituationen sind sie damit vermutlich vertrauter als ihre professionellen Helfer. Und anders als die Behindertenexperten unterstellen, verfügen behinderte Menschen durchaus über identitätsfördernde bzw. identitätserhaltende Strategien, wie anhand des Frey-Modells gezeigt werden kann.

4. Die Vorschläge zur praktischen Umsetzung der Identitätserziehung sind ebenso vage wie die Präzisie-rung dessen, was Identität als Erziehungsziel eigentlich ist. Vorgeschlagen werden Rollenspiel und handlungsorientierter Unterricht (vgl. Horsch 1991, 25-28). Offen bleibt dabei, warum Identitätserziehung unter sonderpädagogischen Schonraumbedingungen statt in der integrativen Lebensrealität erfolgen muss.

Inhaltsverzeichnis

Der gravierendste Mangel in den vorgestellten Identitätskonzepten liegt in der fehlenden bzw. unzureichenden Erfassung des Innenaspektes. Offen bleibt, wie die Probleme bearbeitet werden und wie es zu einer bestimmten Ich-Identität kommt. Hier setzt Hans-Peter Frey mit seinem Modell an, das ursprünglich zur Untersuchung der Identität jugendlicher Straftäter konzipiert wurde (1983, 42-83).

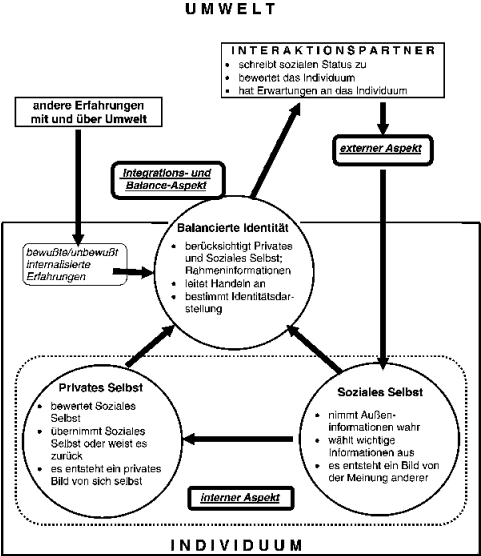

Frey (1983, 15) unterscheidet zunächst drei Aspekte von Identität:

1. Externer Aspekt: Gemeint ist der einer Person zugeschriebene Status, er umfasst die soziale und persönliche Identifizierung durch andere und entspricht somit weitgehend der von Goffman beschriebenen sozialen und persönlichen Identität (Frey 1983, 43-45). Zum externen Aspekt gehören sämtliche Erfahrungen und Informationen eines Individuums über seine sachliche und personale Umwelt. Das Hauptaugenmerk in einem interaktionistischen Modell gilt jedoch dem Interaktionspartner. Er schreibt soziale und persönliche Identität zu und hat spezifische Erwartungen.

2. Interner Aspekt. Der interne Aspekt (Frey spricht von Selbst) wird als reflexiver Prozess aufgefasst und entspricht damit der Ich-Identität bei Goffman. Frey unterscheidet zwei Ebenen: das Soziale Selbst und das Private Selbst.

* Das Soziale Selbst steht für die die »interne Ebene der Selbsterfahrung, auf der die Person sich aus der Perspektive ihrer Umwelt definiert« (Frey 1983, 47). Es geht um die Frage, wie die anderen das Individuum sehen, und wie das Individuum dieses vermutete Fremdbild von sich selbst wahrnimmt. Das Soziale Selbst nimmt also Außeninformationen wahr, es wählt wichtige Informationen aus, und auf diese Weise entsteht ein Bild von der Meinung anderer.

* Das Private Selbst steht für die Selbstinterpretation aus der eigenen privaten Perspektive: »Wie sehe ich mich selbst?« (Frey 1983, 48) Es bewertet das Soziale Selbst, übernimmt Inhalte des Sozialen Selbst oder weist sie zurück. So entsteht ein privates Bild von sich selbst (Selbstbild).

3. Integrations- und Balanceaspekt. Dieser dritte Aspekt schließt an Krappmanns Entwurf der balancierten Identität an. Frey schlägt vor, den Begriff Identität nur auf diesen dritten Aspekt anzuwenden und den Innenaspekt mit Selbst zu bezeichnen. Identität integriert Privates und Soziales Selbst, berücksichtigt auch andere Rahmeninformationen, leitet das Handeln an und bestimmt die Identitätsdarstellung. Auf der Basis der Integrations- und Balanceleistung findet die Präsentation der Identität nach außen hin statt. Diese Selbstdarstellung des Individuums kann durchaus vom Privaten Selbst abweichen.

Abb. 2: Interaktionsmodell zum Identitätskonzept von Frey

Wie jedes theoretische Modell hat auch das von Frey entwickelte Grenzen, die seinen Erklärungsbereich einschränken. Freys Sichtweise ist eindeutig soziologisch (genauer: interaktionistisch), berücksichtigt aber mit dem internen Aspekt durchaus die Prozesse im Individuum. Der Hauptwert des Frey-Modells liegt darin, dass es die soziale Realität besser erklären kann, als dies bei Goffman oder Krappmann der Fall ist. Goffman vernachlässigt bewusst die internen Aspekte, also die Verarbeitung von Stigmatisierungsprozessen. Krappmann bezieht sich nur auf die empirische Realität von extrem psychisch Gestörten; die in der Sonderpädagogik vorgenommene Ausweitung seiner Überlegungen auf alle Behindertengruppen beinhaltet die Gefahr einer vorschnellen Pathologisierung behinderter Menschen. Frey zeigt zudem, dass Stigmatisierung keineswegs als Automatismus verstanden werden muss, dem der Betroffene ohne Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten ausgeliefert ist. Sein Modell lenkt die Aufmerksamkeit auf die innerpsychischen Stigmatisierungskonsequenzen, erhebt jedoch nicht den Anspruch, die alles steuernde psychische Instanz (»Ego« in der Psychoanalyse, »I« bei G.H. Mead 1934/68) erklären zu wollen.

Das Modell ist in erster Linie ein Handlungsmodell, zeigt aber nur einen Teil der realen Möglichkeiten. Im Mittelpunkt steht die Verarbeitung von Fremdwahrnehmungen. Nur rationales, organisiertes Handeln wird erfasst. Wegen dieser rationalistischen Konzeption bleiben subtile Signale (z.B. Körpersprache) ebenso unberücksichtigt wie Affekthandlungen. Die Abläufe lassen sich am ehesten mit schrittweise gesteuerten Filterprozessen vergleichen (Frey 1983, 52f.). Informationen laufen vom »externen Aspekt« über »Individuum« zum »internen Aspekt« und über intrapersonale Integration und Identitätspräsentation zurück als Handlungsstrategie nach außen. Auf diese Weise wird (Umwelt)komplexität reduziert. Die deutlichste Filterfunktion in diesem Prozess hat das Soziale Selbst. Es ist notwendigerweise viel flexibler als das Private Selbst, das man sich als eine Art Langzeitspeicher vorstellen kann. Sozialer Ausdruck dieses Regelkreises von Informationsverarbeitung und -bewertung ist aber die als Integrations- und Balanceleistung verstandene »Identität«. Die Steuerung der Filterprozesse geschieht über psychische Energien und steht in Freys soziologischem Konzept nicht zur Diskussion.

Mit der Integrations- und Balanceleistung bemüht sich das Individuum um Sicherstellung von

• Kontinuität,

• Konsistenz und

• positiver Selbsterfahrung, und zwar durch Aktivierung von

• Identitätsstrategien.

1. Kontinuität (vgl. Frey 1983, 58-63). Mit Bezug auf Erikson (1968) formuliert Frey: »Identität des Selbst liegt ... vor, wenn das Individuum sein personales und soziales Selbst als zeitlich gleich bleibend erfährt.« (60) Menschen streben danach, ihr einmal etabliertes Selbst zu erhalten. Kontinuität muss also immer wieder aufs Neue hergestellt werden. Neue Informationen werden dabei mit den vorhandenen verglichen. Probleme treten auf, wenn die »gesicherte Verortung im sozialen Bezugssystem« in Frage gestellt wird und Soziales Selbst und Privates Selbst deutlich voneinander abweichen (Frey 1983, 54).

Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Mensch durch einen Unfall eine Behinderung erleidet. Aber auch ein von Geburt an behindertes Kind erfährt erst im Verlauf seiner Sozialisation, dass es anders als die anderen ist, was zu einem Identitätskonflikt führt. Zunächst ist das Pri-vate Selbst noch häufig das eines Nichtbehinderten mit einem Handicap. Die Umwelt reagiert jedoch auf die Behinderung und der zugeschriebene Status wird der eines Behinderten. Sobald dies vom behinderten Individuum wahrgenommen wird, gerät es unter den Druck, das Soziale Selbst der neuen Fremdbewertung anzupassen. Bei Übernahme der Zuschreibung als Behinderter entsteht ein Widerspruch zum alten Privaten Selbst (Nichtbehinderter), d.h. die Kontinuität der privaten Selbsterfahrung ist bedroht. Das Individuum befindet sich in einem Konflikt: Soll es den Widerspruch zum neuen Sozialen Selbst in Kauf nehmen oder sich auf ein neues Privates Selbst (Behinderter) einrichten? Die Fragen »Hat sich das Urteil der anderen über mich geändert?« und »Muss ich mein privates Urteil über mich selbst ändern?« sind gleichermaßen von Bedeutung (ebd., 61).

2. Konsistenz (vgl. Frey 1983, 54-72). Kontinuität erfasst zeitliche Variationen. Konsistenz bezieht sich dagegen auf die Teilnahme an mehreren Interaktionssystemen im gleichen Zeitraum. Menschen streben nach einem Ausgleich zwischen widersprüchlichen Anforderungen von außen und dem etablierten Privaten Selbst. Das Ziel einer völlig konsistenten Identität ist kaum zu erreichen, möglich ist jedoch eine Balance zwischen den widerstreitenden Anforderungen. Das Individuum muss zwischen den verschiedenen Erwartungen wählen, es muss Prioritäten setzen. »Das kann es aber nur, wenn es einigermaßen verlässlich weiß, was es selber will und wie es sich sieht« (Frey 1983, 66): Kontinuität und Konsistenz müssen dabei gegeneinander abgewogen werden. Frey unterstreicht im Gegensatz zu Krappmann die Tendenz des Individuums, »von seiner bisherigen Selbsterfahrung nur so viel in Frage zu stellen, als es für die Beteiligung an der gegenwärtigen Interaktion unbedingt nötig ist (ebd., 67). Anpassungen an Außenanforderungen werden erst dann vorgenommen, wenn dies auf Dauer unvermeidlich erscheint.

Durch die Trennung zwischen Sozialem und Privatem Selbst lässt sich das doppelte Kontinuitäts- und Konsistenzproblem genauer formulieren Es besteht in der ständigen Anforderung an das Individuum, »(1) die Kontinuität (seiner) privaten Selbsterfahrung zu sichern und (2) die Inkonsistenz zwischen sozialer und privater Selbsterfahrung auszugleichen bzw. erträglicher zu halten« (Frey 1983, 71).

Das Interesse an Kontinuität wird von Frey als ein Bedürfnis des Individuums angesehen. Krappmann betont dagegen, dass die Interaktionspartner vom Individuum die Selbstdarstellung im Rahmen einer kontinuierlichen Biografie erwarten.

3. Positive Selbsterfahrung (vgl. Frey 1983, 72-74). Kontinuität und Konsistenz betreffen die Behandlung von Umweltinformationen nur im Hinblick auf Bestätigung und Nichtbestätigung. Das Individuum unterscheidet aber auch zwischen angenehmen und unangenehmen Informationen. Frey (ebd., 73) führt das hedonistische Prinzip als Handlungspostulat ein: Menschen bemühen sich, positive Selbsterfahrungen zu maximieren und negative Selbsterfahrungen zu minimieren. Das Bemühen um Kontinuität wird dadurch relativiert. »Personen mit negativer Selbsterfahrung werden deshalb eine positive Änderung anstreben, Personen mit positiver Selbsterfahrung werden versuchen, diese aufrecht zu erhalten.« (ebd., 74) Angenehme Inkongruenzen sind somit kein besonderes Problem, da eine Anpassung an positive Informationen nicht belastend ist. Unangenehme Inkongruenzen sind hingegen tatsächlich problematisch, denn sie stellen das bis dahin positive Selbstbild in Frage.

4. Identitätsstrategien (vgl. Frey 1983, 75-79). Die genannten Beispiele (Behinderung als Folge eines Unfalls oder von Geburt an) beziehen sich auf unangenehme Inkongruenzen. Das Individuum wird sich in solchen Fällen gegen den Druck wehren, das Soziale bzw. Private Selbst den neuen, unangenehmen Informationen anzupassen. Dazu stehen ihm verschiedene Identitätsstrategien zur Verfügung.

• Auf der kognitiven Ebene besteht die Möglichkeit, die neuen unangenehmen Informationen nur selektiv bzw. verzerrt wahrzunehmen (kognitive Dissonanz). Unangenehme Informationen können heruntergespielt, übersehen oder durch höhere Bewertungen von positiven Informationen entwertet werden. Auf diese Weise wird eine Veränderung des Sozialen Selbst vermieden. Trotz der Zuschreibung eines negativen Status ist es so möglich, ein positives Soziales Selbst zu bewahren, das die Realität nur gebrochen aufnimmt.

• Auf der Handlungsebene hat das Individuum die Möglichkeit, das Bild der Umwelt von ihm durch entsprechende Handlungen und Argumente zu korrigieren, z.B. indem es die Glaubwürdigkeit der Kritiker in Frage stellt, seine anderen Qualitäten stärker betont bzw. Mängel durch besondere Leistungen kompensiert, Entschuldigungen für Versagen oder abweichendes Verhalten bietet, seine Abweichung bagatellisiert oder völlig leugnet (vgl. Stenger 1985 zu Coping-Strategien bei Kriminellen und Goffman 1967 zu Stigma-Management-Techniken). Daneben kann es unangenehme Interaktionen abbrechen und/oder nach anderen Bezugspersonen suchen (Frey 1983, 77).

Das Individuum verfügt also über verschiedene, auch partiell nutzbare Möglichkeiten, das Soziale Selbst vor unangenehmen Neuinformationen zu schützen. Auf behinderte Menschen bezogen heißt dies: Sie können ein positives Soziales Selbst zu schützen versuchen, indem sie sich stigmatisierenden Einflüssen entziehen, beispielsweise durch Wechsel der Bezugsgruppe oder indem entsprechende negative Informationen ignoriert werden.

Wenn das gelingt, besteht zunächst noch kein Identitätsproblem. So kann etwa die Schonraumfunktion der Sonderschule vor dem Hintergrund dieser Überlegungen durchaus zum Erhalt eines positiven Selbst beitragen (vgl. u.a. die Ergebnisse von Haeberlin/Bless/Moser/Klaghofer 1990). Erst wenn solche Identitätsstrategien zum Schutz des Sozialen Selbst nicht zum Erfolg führen, muss das angenehme Soziale Selbst den unangenehmen Informationen angepasst werden. Dies geschieht aber keineswegs zwangsläufig, sondern ist nur eine mögliche Reaktion auf unangenehme Außeninformationen (Frey 1983, 75), die insbesondere dann anzutreffen ist, wenn das Individuum in mehreren Bezugsgruppen in gleicher Weise negativ bewertet wird.

Sobald das angenehme Soziale Selbst korrigiert werden muss, gerät auch das Private Selbst unter Änderungsdruck, denn das neue unangenehme Soziale Selbst stimmt dann nicht mehr mit dem alten angenehmen Privaten Selbst überein. Zwar sind Abweichungen des Privaten Selbst vom Sozialen Selbst die Regel, aber dieser Widerspruch ist nur in Grenzen erträglich, denn Inkongruenzen zwischen einem unangenehmen Sozialen Selbst und einem angenehmen Privaten Selbst erzeugen Unsicherheit (vgl. auch Stenger 1985, 44f.). Fehlende Bestätigung schafft psychischen Druck und so wird - vermittelt durch das Soziale Selbst - schließlich auch das Private Selbst von unangenehmen Außeninformationen betroffen. Das Individuum kann nun versuchen, sein angenehmes Privates Selbst vor dem unangenehmen Sozialen Selbst zu schützen. Im Prinzip stehen erneut die genannten Identitätsstrategien zur Verfügung.

Auch wenn behinderte Menschen ihre Stigmatisierung als Soziales Selbst akzeptieren, können sie die damit verbundenen Zuschreibungen zurückweisen oder als wenig bedeutsam einordnen und so ihr angenehmes Privates Selbst erhalten. Aber eine solche Identitätsstrategie kann auch misslingen, denn der Änderungsdruck ist »umso stärker, je schwieriger es bisher schon war, das Private Selbst gegenüber Diskrepanzen des Sozialen Selbst aufrechtzuerhalten.« (Frey 1983, 78) Dann wird die private Selbsterfahrung den unangenehmen Informationen anzupassen sein, und nur in diesem Fall bewirkt Stigmatisierung eine Änderung durch Übernahme der Abwertung in das Private Selbst. Wie das Individuum Stigmatisierungen tatsächlich verarbeitet, ist für die Umwelt allerdings nicht immer zweifelsfrei zu erkennen, da seine Selbstdarstellung nur bedingt Auskunft über das Private Selbst gibt. Das Individuum »versucht, sich den anderen so zu präsentieren, wie (es) gerne gesehen werden möchte« (ebd., 82). Wenn die Selbstdarstellung aber überzeugen soll, muss das Individuum auf die Bewertung durch die Umwelt eingehen und einen Kompromiss zwischen dem Privaten Selbst, den wahrgenommenen Umweltanforderungen und weiteren Rahmenbedingungen suchen. Die jeweiligen Umweltbedingungen begrenzen somit die Auswahl an Erfolg versprechenden Identitätsstrategien.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Individuum Stigmatisierungen auf zweifache Art begegnen kann:

1. Im Sozialen Selbst, indem es veränderten Bewertungen widerspricht, diesen ausweicht oder sie völlig leugnet. Damit erhält es sich den Eindruck, dass zumindest der relevante Teil der Umwelt weiterhin eine positive Einschätzung seiner Person vornimmt: Ein Mensch mit einer Behinderung sieht sich in diesem Falle nicht durchgängig als abgewertet oder stigmatisiert an.

2. Im Privaten Selbst kann das Individuum der Stigmatisierung entgegentreten, indem es zwar die negativen Bewertungen durch andere wahrnimmt, aber ihre Berechtigung leugnet bzw. sie als relativ unwichtig ansieht.

Nur wenn die Identitätsstrategien auf beiden Ebenen des Selbst versagen, kann die angenehme Selbsterfahrung nicht mehr aufrechterhalten werden und es kommt zur Anpassung des Privaten Selbst an die unangenehmen Bewertungen durch die Außenwelt.

• unangenehme neue Informationen (z. B. auf Grund von Stigmatisierung) ein angenehmes Selbst bedrohen,

• auf diese Bedrohung durch Stigmatisierung in vielfältiger Weise reagiert werden kann und

• die offene Identitätspräsentation nach außen keinen direkten Schluss auf das dahinterliegende Selbst erlaubt.

Stigmatisierungsfolgen sind also weder zwangsläufig noch einheitlich, wie die klassische Stigma-Identitäts-These behauptet, und müssen darum im konkreten Fall empirisch ermittelt werden.

ANTOR, G.: ›Labeling approach‹ und Behindertenpädagogik. Ein Beitrag zur Rezeption eines sozialwissenschaftlichen Theorieansatzes. Zeitschrift für Heilpädagogik 27 (1976), 89-107

BITTNER, G.: »Behinderung« oder »beschädigte Identität«? Überlegungen zum Selbstverständnis der Sonderpädagogik. In: HEESE, G./REINARTZ, A. (Hrsg.), Aktuelle Beiträge zur Sozialpädagogik und Verhaltensgestörtenpädagogik. Berlin (Marhold) 1973, 7-16

CLOERKES, G.: Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Heidelberg (C. Winter -Programm Edition Schindele) 1997

DING, H.: Bemerkungen zum Erziehungsziel Ich-Identität. Hörgeschädigtenpädagogik 35 (1981), 319-327

DöNHOFF-KRACHT, D.: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum Selbstkonzept lernbehinderter Sonderschüler. In: KLAUER, K.J./KONRADT, H. J. (Hrsg.), Jahrbuch für empirische Erziehungswissenschaft,. Düsseldorf 1980, 67-86

DREITZEL, H. P.: Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft. Vorstudien zu einer Pathologie des Rollenverhaltens. Stuttgart (DTV/Enke) 1972 (zuerst 1968)

ERIKSON, E. H.: Kind und Gesellschaft. Stuttgart (Klett) 1968 (zuerst 1950)

FREY, H.-P.: Stigma und Identität. Eine empirische Untersuchung zur Genese und Änderung krimineller Identität bei Jugendlichen. Weinheim/Basel (Beltz) 1983

FREY, H.-P./HAUßER, K.: Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschungen. Stuttgart (Enke) 1987

GOFFMAN, E.: Stigma.Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1967 (engl. 1963)

GROHNFELDT, M.: Zur Sozialpsychologie sprachbehinderter Schüler. Rheinstetten (Schindele) 1976a

GROHNFELDT, M.: Stigmatisierung bei Hör- und Sprachbehinderten. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 27 (1976b), 724-735

GROHNFELDT, M.: Diagnose und Didaktik in der Sonderpädagogik aus sozialwissenschaftlicher Sicht, Teil 1: Zur sozialen Analyse des Behinderungshintergrundes von Behinderungen. Sonderpädagogik 11 (1981), 162-170

GRZESKOWIAK, U.: Geistige Behinderung als Stigma. Geistige Behinderung 19 (1980), 209-221

HAAG, G.: Probleme der Identitätsbildung blinder Kinder und Jugendlicher. In: Soziologenkorrespondenz 7 (1980), 157-175

HAEBERLIN, U./BLESS, G./MOSER, U./KLAGHOFER, R.: Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Bern/Stuttgart (Haupt) 1990

HAEBERLIN, U./NIKLAUS, E.: Identitätskrisen. Theorie und Anwendung am Beispiel des sozialen Aufstiegs durch Bildung. Bern/Stuttgart (Haupt) 1978

HOMFELDT, H. G.: Stigma und Schule. Düsseldorf (Patmos) 1974

HOHMEIER, J.: Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozeß. In: BRUSTEN, M./HOHMEIER, J. (Hrsg.), Stigmatisierung 1.Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied/Darmstadt (Luchterhand) 1975, 5-25

HORSCH, U.: Schwerhörig - die verkannte Behinderung. Hörgeschädigtenpädagogik 45 (1991), 17-29

KRAPPMANN, L.: Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart (Klett) 1969

KRUG, S./RHEINBERG, F./PETERS, J.: Einflüsse der Sonderbeschulung und eines zusätzlichen Motivationsänderungsprogramms auf die Persönlichkeitsentwicklung von Sonderschülern. Zeitschrift für Heilpädagogik 28 (1977), 431-439

KRUSE, M./KIEFER-PAEHLKE, H.: Schwerhörigkeit - Probleme der Identität. Heidelberg (Groos) 1988

MEAD, G.H.: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1968 (engl. 1934)

MOSER, U.: Das Selbstkonzept des lernbehinderten Schülers - Untersuchungen in Hilfsklassen, Regelklassen und Regelklassen mit heilpädagogischer Schülerhilfe. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 55 (1986), 151-160

NEUBERT, D./BILLICH, P./CLOERKES, G.: Stigmatisierung und Identität. Zur Rezeption und Weiterführung des Stigma-Ansatzes in der Behindertenforschung. Zeitschrift für Heilpädagogik 42 (1991), 673-688

PFEIFFER, H.: Untersuchungen zum Selbst- und Fremdbild lernbehinderter Sonderschüler. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 41 (1972), 266-272

PREUSS-LAUSITZ, U.: Probleme der Integration von Sonderschülern in die Grundschule. Zeitschrift für Heilpädagogik 22 (1971), 183-193

SCHäFER, A.: Identität und sekundäre Anpassung - zum theoretischen Bezugsrahmen Erving GOFFMANS. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 35 (1983), 631-654

SCHRIBER, S.: Wir sind ja alle behindert. - Wirklich? In: BäCHTOLD, A./JELTSCH-SCHUDEL, B./SCHLIENGER, I. (Hrsg.), Sonderpädagogik. Handlung, Forschung, Wissenschaft. Berlin (Marhold) 1986, 280-290

STENGER, H.: Stigma und Identität. Über den Umgang straffälliger Jugendlicher mit dem Etikett ›kriminell‹. Zeitschrift für Soziologie 14 (1985), 28-49

THIMM, W.: Lernbehinderung als Stigma. In: BRUSTEN, M./HOHMEIER, J. (Hrsg.), Stigmatisierung 1. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied (Luchterhand) 1975 (a), 125-144

THIMM, W.: Behinderung als Stigma. Sonderpädagogik 5 (1975) (b), 149-157

THIMM, W./FUNKE, E.: Soziologische Aspekte der Lernbehinderung. In: KANTER, G./SPECK, O. (Hrsg.), Pädagogik der Lernbehinderten. Handbuch der Sonderpädagogik, Band 4. Berlin (Marhold) 1977, 581-611

THIMM, W.: Bedingungen und Besonderheiten der Persongenese Lernbehinderter 1. Kurseinheit 4. Hagen (Fernuniversität/Funkkolleg) 1979 (a)

THIMM, W.: Bedingungen und Besonderheiten der Persongenese Lernbehinderter 1. Kurseinheit 5. Hagen (Fernuniversität/Funkkolleg) 1979 (b)

THIMM, W.: Soziologische Aspekte von Sehschädigungen. In: RATH, W./HUDELMAYER, D. (Hrsg.), Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten. Handbuch der Sonderpädagogik, Band 2. Berlin (Marhold) 1985, 535-568

THIMM, W.: Leben in Nachbarschaften. Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Freiburg/Basel/Wien (Herder), 2. Aufl. 1994

WOCKEN, H.: Am Rande der Normalität. Untersuchungen zum Selbst- und Gesellschaftsbild von Sonderschülern. Heidelberg (Schindele) 1983 (a)

WOCKEN, H.: Untersuchungen zur sozialen Distanz zwischen Hauptschülern und Sonderschülern. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 52 (1983) (b), 467-490

WöHLER, K.: Behinderung als Systemerzeugnis. In: ALBRECHT, G./BRUSTEN, M. (Hrsg.), Soziale Probleme und soziale Kontrolle. Opladen (Westdeutscher Verlag) 1982, 112-123

Prof. Dr. Günther Cloerkes,

Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fakultät I, Institut für Sonderpädagogik, Zeppelinstraße 3, 69121 Heidelberg

Quelle

Günther Cloerkes: Die Stigma-Identitäts-These

Erschienen in: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 3-00, S.104-111

Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied 2000

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 10.03.2005