Sozialraumorientierung als lokale Strategie der Eingliederungshilfe

Erschienen in: Teilhabe, Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe, Nr. 2/10, Jg. 49, S. 54-60. Der vorliegende Beitrag „Bürgerinnen und Bürger statt Menschen mit Behinderungen“ von Frank Früchtel und Wolfgang Budde fokussiert Sozialraumorientierung als lokale Strategie der Eingliederungshilfe. Neuere Texte der Fachzeitschrift Teilhabe ab der Ausgabe 01/11 finden Sie als E-Paper unter www.zeitschrift-teilhabe.de. Teilhabe (2/10)

Inhaltsverzeichnis

- Siggi macht Eingliederungshilfe

- Kern der Sozialraumorientierung

- System und Lebenswelt

- Kolonialisierungseffekte

- 1. Das Handlungsfeld „Netzwerk“ und die fallunspezifische Arbeit

- 2. Das Handlungsfeld „Organisation“: Sozialräumliche Steuerung und das Prinzip „Form follows function“

- 3. Das Handlungsfeld „Sozialstruktur“: Aktivierung und Einmischung

- 4. Das Handlungsfeld „Individuum“: Stärkemodell

- Das SONI-Schema

- Literatur:

- Die Autoren:

Abbildungsverzeichnis

Siggi macht Eingliederungshilfe[1]

Siggi E. ist nervös. Der Grill ist aufgebaut. Bier und Brötchen sind bestellt. Einen Tag vorher sagen seine Eltern ab. Die Geburtsfeier droht, ein Flop zu werden.

Michael H., Sozialfachwirt und Fachkraft in der frisch bezogenen Wohngemeinschaft, leidet mit Siggi. Er würde am liebsten die Bewohner(innen) und Mitarbeiter(innen) der benachbarten Wohngruppen als Ersatzgäste anwerben. Er weiß aber: Im Team Baiersbronn wird er für gekonntes Nichtstun bezahlt. So bestärkt er Siggi als erstes darin, sich den Tag nicht vermiesen zu lassen. Der junge Mann ist gesellig, aufgeschlossen und will feiern. Das ist sein Potenzial, auf das die Fachkraft setzt. Michael inszeniert einen neuen Gedanken: „Die coolsten Partys sind die, bei denen man nicht weiß, wer kommt!“ Das gibt Siggi die zündende Idee. Kurzerhand lädt er die Leute aus der Nachbarschaft ein, die er noch nicht kennt.

In Baiersbronn gehören Impro- Feiern zum methodischen Repertoire. Bierbänke und weiße Tischdecken, Lampions, Pechfackeln und Einladungskarten sind Standardausstattung.

Das Fest wird gut. Dass der Rentner von oben kommt und noch dazu mit Sohn und Tochter, hätte keiner gedacht. Insgesamt kreuzen sechs Nachbarn auf, die zusammen mit Siggis Freunden aus dem Haus, einer guten Freundin und dem Ortschaftsrat dafür sorgen, dass von Bier und Steaks nichts übrig bleibt. Es entwickeln sich bei friedlicher Stimmung lebhafte muntere Gespräche, und man erfährt so einiges von früher: welche Menschen hier gelebt haben, was sich verändert hat, wie das Haus ausgesehen hat, und die Nachbarn erfahren mehr über die neue Einrichtung. Herr D. erzählt Anekdoten aus seiner Zeit im Stahlbau. Oma Z. lebt ganz alleine, der Nachbar mit dem Hund hat auch nicht viel Kontakt und im Ortschaftsrat werden noch Mitglieder gesucht. Die junge Frau von schräg gegenüber hat ein Auge auf die noch freie Wohnung im Haus geworfen. Die Feier geht bis in die Puppen und hinterlässt reichlich Geschenke.

Seither grüßt man freundlich auf dem Hof, die Nachbarn wissen, wer hier wohnt, es finden „Vorabendnachbarschaftsschwätzle“ am Fenster statt, und Oma Z. winkt zur guten Nacht.

In der klassischen Eingliederungshilfe unterstützen Fachkräfte Menschen mit Behinderungen. Im Team Baiersbronn provozieren Fachkräfte Gelegenheiten, weil sie einen Riecher haben für das, was der soziale Raum hergibt. Sie machen Platz, und Siggi macht Eingliederungshilfe (vgl. BUDDE, FRÜCHTEL & HEER 2010).

Unlängst veröffentlichte der Berliner Tagesspiegel (18.1.2009) unter dem Titel „Nachbarn an die Macht“ ein Kapitel aus einem Buch (1990) eines Chicagoer Community Organizers. Nachbarschaften könnten eine Menge Probleme lösen, und wo sie es nicht alleine könnten, trüge ihre Mitarbeit erheblich zur Wirkung und Nachhaltigkeit professioneller Lösungen bei. Vielleicht ist die Forderung „Nachbarn an die Macht“ gar nicht so vermessen, wie sie wirkt. Siggis Beispiel (s. Kasten) macht jedenfalls deutlich, dass Nachbarn ein wichtiger „Einrichtungstyp“ sind. Vielleicht ist die Vision des amerikanischen Gemeinwesenarbeiters namens Barack OBAMA (1990) sogar grundsätzlich zweckdienlicher als unser professionelles Hilfemonopol, das eine Erfindung der Industrialisierung war. Durch sie wurden die Ständegesellschaft auf- und die Menschen von der Scholle losgelöst. Die Industrialisierung schuf eine Ethik, die wirtschaftlichen Erfolg zur Tugend machte. Für die Schwachen wurden „bessernde“, später fördernde Institutionen erfunden: das Arbeitshaus, die Psychiatrie und später die Heime für Kinder und für Menschen mit Behinderung. Das war die Geburtsstunde der helfenden Berufe, die von Anfang an – von einigen Ausnahmen abgesehen – nicht für Integration, sondern für Aussonderung zuständig waren, die als das fortschrittliche Hilfeprinzip nach wissenschaftlichen Maßstäben angesehen wurde. Es galt quasi: stationär vor ambulant. Deswegen können die Hilfewissenschaften und Hilfeprofessionen heute unendlich viel, aber sie können nicht integrieren. Das können nur die Bürger(innen), aber die haben die Hilfeleistung treuhänderisch den Hilfeprofessionen überlassen mit dem Ergebnis, dass es uns Hilfeprofis heute, nach 100 Jahren desintegrierender Hilfeverberuflichung, unendlich schwer fällt, für Integration, für Zusammenhalt, für Engagement oder sozialarbeiterischer: für Hilfe zur Selbsthilfe zu sorgen.

[1] Dieses und die folgenden Fallbeispiele verdanken wir verschiedenen Kolleg(inn)en der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie.

Der Kern der sozialräumlichen Theorie ist die Infragestellung dieser etablierten Strukturmerkmale unseres Hilfesystems:

-

Lassen sich die Probleme einzelner Menschen durch Einzelfallarbeit, d. h. Hilfe am einzelnen Menschen lösen? (Individualisierungskritik)

-

Können rein professionelle Hilfen überhaupt „Hilfe zur Selbsthilfe“ erzeugen? (Fachkräftemonopolkritik)

-

Wirken Institutionalisierung und Spezialisierung im Verhältnis zu den nur durch sie verursachten Kosten wirklich qualitätssteigernd? (Effizienzkritik)

Insofern ist Sozialraumorientierung eine Verbindung unterschiedlicher theoretischer Wurzeln, die Alternativen bieten zu diesen Kritikpunkten:

-

Der Fokus der Gemeinwesenarbeit sind die strukturellen Ursachen individuell erlebter und erlittener Probleme. Gemeinwesenarbeit versucht die Ursachen für Probleme, die oft in Klient(inn)en hineindiagnostiziert werden, auf gesellschaftliche Verhältnisse zurückzuführen und diese zusammen mit den Betroffenen zu verändern.

-

Das Empowerment stellt die Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Selbstkompetenz der Betroffenen in den Mittelpunkt, ist expertenkritisch und Profilösungen gegenüber skeptisch.

-

Die Theorie des sozialen Kapitals führt eine neue Währung ein, die es in der marktwirtschaftlichen organisierten Sozialen Arbeit nicht gibt, von der man aber annimmt, sie sei ein effektiver Hilfefaktor: Mit sozialem Kapital ist das Gold, das in unseren Netzwerken steckt, gemeint, unsere Beziehungen zu anderen Menschen und die darin vorhandenen Hilfepotenziale.

-

Die Organisationsentwicklung betrachtet unsere Hilfeorganisationen nach dem Prinzip „Form follows function“. Das heißt: Wirksame Hilfe setzt Organisationen voraus, die sich ständig und unkompliziert verändern können, um ihre Lösungsarrangements auf jeden Einzelfall maßzuschneidern.

-

Durch die Neue Steuerung haben wir erkannt, dass fachliche Haltungen und Methoden fundamental von der Form ihrer Finanzierung abhängen. Fast kann man sagen: „Form follows funding“.

-

Schließlich ist die Theorie der Sozialraumorientierung maßgeblich von der Theorie der Lebensweltorientierung beeinflusst, die kontraproduktive Effekte von Verrechtlichung, Institutionalisierung und Professionalisierung herausstreicht und dagegen die eigensinnige Alltagskompetenz von Betroffenen zum Steuerungsprinzip professioneller Intervention machen will. Seit Mitte der 1970er Jahre ist ein neuer Trend, die sog. „Alltagswende“, in den Sozialwissenschaften und der Sozialen Arbeit zu verzeichnen. Dabei spielten die neuen sozialen Bewegungen (Frauenbewegung, Friedensbewegung, Ökologie und Selbsthilfebewegung) eine wichtige Rolle, weil sie die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen mehr in den Mittelpunkt rückten. Damit war die Forderung verbunden, dass Menschen wieder Subjekte, nicht Objekte von Forschung oder Hilfe sein sollten. Die Alltagswende wurde programmatisch im Begriff „Lebenswelt“, der als kritischer Begriff konstruiert war.

Aus der Vogelperspektive wird Lebenswelt als die Sphäre begriffen, in der sich Probleme manifestieren, die ihren Ursprung in strukturellen Ungleichheiten der Verteilung von Besitz, Macht und Chancen haben. Individuen, die nicht über die notwendige Ausstattung zur Bewältigung ihres Lebensalltags verfügen, als die Verursacher ihrer Probleme zu sehen, ist aus Lebenswelt-Perspektive ein Kategorienfehler. Aus der Froschperspektive ist mit Lebenswelt die Sphäre gemeint, in die professionelle Systeme mit institutioneller Autorität und Ressourcen von außen eingreifen und den Betroffenen vorschreiben, wie sie gesund und richtig leben, und erziehen sollen.

Jürgen HABERMAS (1982) hat diese beiden Perspektiven geschickt verbunden und daraus die sog. „Kolonialisierungsthese“ abgeleitet. Mit „Lebenswelt“ meint HABERMAS unsere alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen: Partnerschaften, Eltern-Kind- Beziehungen, Freundschaften, Verwandtschaften, etwas verkürzt gesprochen unser alltägliches Netzwerk, in das wir als Personen eingewoben sind. Unterstützungsleistungen entstehen in der Lebenswelt durch Nähe, Betroffenheit und Hilfenormen. Wir helfen (oder erziehen), weil wir gute Eltern, Großeltern, Freunde, Geschwister sein wollen, weil es uns aus normativen, emotionalen und habitualen Motiven so normal erscheint, dass uns nichts anderes „richtig“ vorkommen würde. Die lebensweltliche Hilfe ist mit Reziprozitätserwartungen verbunden, die langfristig gerechnet zu Stabilität und Kohäsion der Gruppe beitragen, weil die Geltung der zugrunde liegenden Hilfenormen gestärkt wird. Ein Rechtsanspruch besteht auf diese Hilfe zwar nicht, und doch sind es genau diese Hilfebeziehungen, in denen wir uns aufgehoben, geborgen oder fachlich ausgedrückt „integriert“ fühlen, obwohl oder weil sie nirgends vertraglich geregelt sind.

Der Gegenpart (aber nicht Gegenspieler – auch wenn es im Folgenden so scheinen kann!) zur Lebenswelt ist in der HABERMAS'schen Terminologie das „System“. Das sind gesellschaftliche Gebilde, die am einfachsten durch die sie steuernde Zweckrationalität (Erfolgsorientierung) beschrieben werden können: das Wirtschaftssystem, das Rechts- und Verwaltungssystem und auch das medizinische und soziale Hilfssystem.

Hier herrscht eine vollkommen andere Logik des Helfens vor. Geholfen wird nicht aus solidarischen, emotionalen Motiven oder Glaubensüberzeugungen, sondern weil Betroffene einen Rechtsanspruch darauf haben, der abgesichert ist durch Leistungs- und Entgeltverträge mit Leistungsanbietern, die wiederum Arbeitsverträge mit den Hilfeexperten schließen und Hilfe mit Geld verrechnen: Je mehr Hilfe geleistet wird, desto mehr Geld fließt, bzw. andersherum: Je weniger Geld da ist, desto weniger Hilfe gibt es.

In diesem Verfahren braucht es eine entsprechende Diagnose, die möglichst objektiv sein soll, d. h. möglichst wenig beeinflusst durch die subjektiv verzerrten Sichten der Betroffenen auf ihre Dinge. Über diese Diagnose können Rechtsanspruch und wissenschaftlich erprobte und dadurch notwendigerweise standardisierte Hilfeformen verkoppelt und letztere installiert werden. Die beabsichtigten Effekte sind eine berechenbare Qualität, die der Logik der bedarfsfeststellenden Instanz folgt, und eine Hilfe im „Einbahnstraßen-Format“: Einer hilft, dem anderen wird geholfen.

Die Nebenwirkungen dieser sozialstaatlichen Rechtsansprüche sind allerdings nicht zu unterschätzen. Die Hilfe durch Hilfeexperten birgt immer das Risiko, dass deren Hilfelogik sich gegen die lebensweltliche Hilfelogik durchsetzt und letztere ersetzt oder gar zersetzt. So unentbehrlich die staatliche Intervention sein mag, sie bringt nicht nur Vorteile mit sich, sondern begründet eine wachsende Abhängigkeit vom Hilfesystem. Die Verfahrensbeteiligten werden, allen Mitwirkungsgeboten des Sozialrechts zum Trotz, Verfahrensunterworfene. Dieses hier nur angedeutete Phänomen hat HABERMAS (1981) mit dem Begriff „Kolonialisierung“ belegt: „Wissenschaft und Moral spalten sich vom naturwüchsigen Traditionsstrom des Alltags ab. (…) Der Alltag wird den Maßstäben exklusiver, eigensinniger Expertenkulturen unterworfen und so von Zufuhren durch lebensweltliche Tradition abgeschnitten, deren Geltungsanspruch suspendiert wird. (…) Die Imperative der Systeme dringen in die Lebenswelt – wie Kolonialherren in eine Stammesgesellschaft – ein und erzwingen die Assimilation“ (ebd., 522).

Von Aussonderung kann man sprechen, weil viele Spezialbehandlungen in Spezialeinrichtungen natürliche Beziehungen zerschneiden. Sie operieren nicht nach dem Prinzip „Nähe“, sondern nach den Prinzipien „Zuständigkeit“ und „Spezialisierung“. Das lässt sich deutlich im stationären Bereich beobachten, z. B. wenn ein Übergangswohnheim einen Psychiatrieentlassenen wie eine behütende Blase von seinen letzten existierenden Freund(inn)en und von potenziellen neuen Freund(inn)en abschirmt – schlichtweg deswegen, weil es existiert. Schwerpunkt ist das heilsame Zusammenleben in der Gruppe. In Hilfeplänen steht fast immer: „Braucht eine feste Tagesstruktur“. Ziel ist Integration in die Gruppe. Normalerweise bedeutet die stationäre Unterbringung den Abbruch vieler Beziehungen. Der Stadtteil taucht nur als Randbedingung auf, weil die Bewohner(innen) wegen des überregionalen Einzugsbereiches der Spezialeinrichtung Spezialeinrichtung ja sowieso von woanders her kommen.

Von Standardisierung kann man sprechen, wenn die Eltern einer behinderten Frau in den Urlaub fahren, sie etwas Unterstützung im Haushalt bräuchte, aber dennoch 24 Stunden am Tag in die Kurzzeitpflege muss, oder wenn Fortschritte bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderung wegen der damit einhergehenden Kürzung der Pflegesätze wirtschaftlich unsinnig werden. Den Folgen von Standardisierungsprozessen ist auch zuzurechnen, wenn die durch das Recht erzwungene Aufsichtspflicht der Fachkräfte zur zweiten Behinderung der Menschen mit Behinderung wird, weil sie viele Dinge ohne Begleitung nicht machen dürfen (z. B. Sturzprotokoll) und sich an den Dienstplan des Personals halten müssen. Ein spezialisierter Organisationsaufbau von Trägern, der das Wechseln von stationär zu ambulant zur aufwändigen bürokratischen Angelegenheit mit Abteilungs- und Bezugsbetreuerwechsel macht, ist der gleichen Kategorie zuzurechnen.

Entwertung geschieht, wenn durch die professionelle Arbeit in nahezu systematischer Weise Kompetenzen, Erfahrungen, Wissen, Wille und die eigene Sicht auf die Situation nachrangig und die professionellen Diagnosekategorien und Interventionen in den Vordergrund kommen (siehe das unten dokumentierte Hilfeplanbeispiel). Dieser selbstreferentielle Bias des Hilfesystems hat dann den Effekt, nur noch die eigenen Leistungen als mögliche Hilfeleistung zu erkennen oder zuzulassen. Plan wird, was im System vorrätig ist, alles andere verkümmert. Entwertung passiert nicht absichtlich, sondern quasi hinter dem Rücken der Fachkräfte als eine Nebenwirkung ihres fachlichen Bemühens.

|

Hilfeplanungsbeispiel |

|---|

|

1.2 Befunde und Diagnosen: Suizidale Verhaltensweisen, Sachbeschädigungen, Stimmungswechsel, Nahrungs- und Medikamentenverweigerung, Borderline-Persönlichkeitsstörung (ICD 10 F 60.31), Gehörlosigkeit (ICD 10 H 91.9)1.3 Art der Behinderung: Wesentliche seelische Behinderung1.4 Wohnsituation: Zuletzt bei der Mutter, Aufenthalte in der Psychiatrie, Fehlversuche in Internaten, Mutter überfordert, kann Behinderung der Tochter nicht akzeptieren, überfordert Tochter mit hohen Erwartungen2. Wünsche des Leistungsberechtigten/ Welche Ziele sollen erreicht werden? Psychische Stabilisierung, Bewältigung des aggressiven Verhaltens, eigene Geldverwaltung, Werkstattfähigkeit, medizinische und soziale Reha |

Individualisierung meint, dass strukturelle Ursachen von Problemen einzelner Menschen durch eine am einzelnen Menschen ausgerichteten Förderung verdeckt werden. Mit therapeutischer Aufopferung wird versucht, das zu lösen, von dem man weiß, dass es so nicht zu lösen ist: weniger Arbeitsplätze, mehr Schulden, mehr Räumungsklagen (siehe auch das unten folgende Beispiel). Das Problem ist der hochauflösende therapeutische Blick: „Jeder Mensch ist anders und jede Intervention ist anders!“ Wenn Akten nie generalisierend sozialpolitisch ausgewertet werden, entsteht bei den Mitarbeiter(inne)n das Gefühl, von der Arbeit aufgefressen zu werden. Behindertenhilfe, die sich eigentlich wie keine andere in Politik eingemischt hat, entpolitisiert sich so zunehmend.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) macht eine Frau mit geistiger Behinderung in S. nahezu immobil, da diese nicht als kompetent genug gilt, sich im öffentlichen Raum ohne Selbstgefährdung zu bewegen.

Die Verknüpfung der Selbstgefährdung mit den Kompetenzen der Frau verdeckt das fremdgefährdende Potenzial des Straßenverkehrs in „Autostädten“, ganz im Interesse der auf den Individualverkehr bezogenen Verkehrsplaner. Nicht der Straßenverkehr ist das Problem, sondern die Frau, die sich ihren Möglichkeiten gemäß verhält und durch Restriktionen an die StVO angepasst wird.

Das ist sozusagen die Ausgangssituation, auf die Sozialraumorientierung Antworten bereitstellt, indem sie Methodiken aus vier Handlungsfeldern integriert:

Das Besondere an der Sozialraumorientierung ist, dass sie nicht nur Hilfesuchende als Fall begreift, sondern dass sie einem Ansatz folgt, den Mary RICHMOND bereits 1917/1922 beschrieben hat, der aber dann wieder in Vergessenheit geraten ist: „Der besondere Ansatz der Fallarbeit ist die Konzentration auf das Individuum durch die Arbeit mit seiner Umwelt.” Unter Umwelt verstand RICHMOND nicht nur Kernfamilien, sondern Verwandte, Freunde, Nachbarn, Vermieter, Geschäftsleute, Arbeitgeber, Pfarrer, Gewerkschaften, Vereine, Banken, Wohnungsbaugesellschaften, Kirchengemeinden, Selbsthilfegruppen etc. RICHMOND wusste, dass Soziale Arbeit selbst nicht integrieren kann, sondern aussondert, wenn sie alleine aus sich selbst heraus hilft. Soziale Arbeit ist fundamental angewiesen auf die Zusammenarbeit mit Nachbarn, Freunden, Vereinen, Kirchengemeinden. Der sozialräumliche Gegenentwurf zur Aussonderung ist die fallunspezifische Arbeit, die Stadteilressourcen nicht ignoriert, sondern für die Lösung individueller Probleme verfügbar macht.

In der Fallarbeit konzentrieren sich die Fachkräfte auf Einzelfälle (einen Mann ohne Wohnung, eine Familie in Erziehungsproblemen, eine vereinsamte alte Dame usw.) und versuchen, fallbezogen eine geeignete Unterstützung zu leisten oder zu vermitteln. Die fallunspezifische Arbeit hingegen versucht Potenziale des Stadtteils, der Straße, des Dorfes, der Gewerbe etc. in den Blick zu bekommen, die in der Fallarbeit zum Tragen kommen können. Dadurch kommen Möglichkeiten in den professionellen Blick, die das Gemeinwesen bieten könnte, würde man es mobilisieren. Damit die Fachkräfte diese Potenziale in der Fallarbeit nutzen können, müssen sie sie kennen oder vielleicht sogar erst aufbauen. Damit solche Ressourcen schnell und unkompliziert eingesetzt werden können, müssen sie quasi auf Lager liegen. Das heißt: Optimalerweise verfügen Fachkräfte über eine Art Ressourcenlager, das aufgebaut und kontinuierlich gepflegt werden muss, und im Einzelfall hat man dann – wenn alles gut geht – „etwas auf Lager“. „Die Fachkraft erschließt sich Kenntnisse in einem sozialen Raum, ohne schon darauf gerichtet zu sein, diese Ressourcen für einen bestimmten Fall abzurufen. Es geht hier um den Aufbau, die Unterstützung sowie das Aufspüren von lebensweltlichen Kapazitäten – vom Sportverein über den lokalen Schrotthandel bis hin zu informellen Netzwerken (siehe das Fallbeispiel „Siggi macht Eingliederungshilfe“, Anmerk. d. A.) und zum Kleinhandel und großen Unternehmen –, die einen wesentlichen – durchaus funktionierenden Teil – eines sozialräumlichen Milieus repräsentieren und die eine Vielzahl von Gestaltungsleistungen erbringen, ohne dass professionelle Sozialarbeit auch nur einen Finger rühren muss“ (HINTE 1999, 85).

Fallunspezifische Arbeit geschieht demnach zu einem Zeitpunkt, da Fachkräfte noch nicht absehen können, ob und für welchen Fall sie die jeweiligen Ressourcen benötigen. Ihre Arbeit ist erstmal noch keinem spezifischen Fall zuzuordnen, geschieht aber durchaus mit Blick auf die Fallarbeit. Insofern ist sie etwas grundsätzlich anderes als Gemeinwesen- oder Stadtteilarbeit und auch keine Präventionsarbeit.

Willi arbeitete in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Er macht seine Arbeit gut, aber nicht sonderlich begeistert.

Ein Ressourcencheck zeigt: Willi singt gut und gerne und ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Aus diesen Fähigkeiten wird ein neuer Arbeitsplatz für Willi als mobiler, singender Unterhaltungstherapeut in drei Seniorenwohnheimen. Wesentlich für die Schaffung dieses doch recht ungewöhnlichen, aber genau zu Willi passenden Arbeitsplatzes waren sein Onkel, der Altbürgermeister seiner Herkunftsgemeinde und der Pfarrer, der Willi getauft hat. Diese drei Personen sind jeweils Vorstandsmitglieder von Seniorenheim-Trägern. Willi selbst sagt, der neue „Beruf“ sei wunderbar; singen würde er sowieso gerne und die Senioren wären ein fantastisches Publikum.

Voraussetzung für dieses Zusammentreffen zufällig anmutender Glücksfälle war ein Meisterstück fallunspezifischer Arbeit: „Bist Du der Erzbischof?“ Mit diesen Worten klopfte Sabine Kern einem Mann, der ihr aus der Zeitung bekannt vorkam, auf die Schulter. Sie war mit dem Sozialarbeiter Ludwig Förster auf dem Nachhauseweg von einer Behördenerledigung. Es wurde ein längeres, angeregtes Gespräch und eine Gelegenheit, die der Sozialarbeiter am Schopf packen musste.

Einige Wochen später sitzen einige Bürgermeister, Kreishandwerksmeister, ein IHK-Vorsitzender, Firmenchefs und viele Gemeindepfarrer in einem Meeting zusammen. Die Einladung des auf der Straße „angeworbenen“ Erzbischofs lockte auch zeitlich Überlastete zum Kommen. Es geht darum zusammenzuarbeiten, um neue Beschäftigungsmöglichkeiten aufzutun, jenseits der Werkstatt und näher an den Interessen der Arbeitnehmer(innen). Jeder der Anwesenden verfügt über offizielle Kontakte und ein nicht unbeträchtliches „Old-Boys-Netzwerk“. Damals wurde die Voraussetzung für Willis Arbeitsplatz geschaffen.

Den Gedanken von RICHMOND, wonach Soziale Arbeit wirkungsvoller ist, wenn sie auch Umweltarbeit betreibt, wird in der Sozialraumorientierung auch auf die Organisationsumwelt ausgedehnt, indem bei der Einzelfallarbeit immer mitbedacht wird, welchen Einfluss Organisationsroutinen, Aufgabenteilung, juristische Regelungen oder Finanzierungsformen auf die Fallarbeit haben. Also wird auch die eigene Hilfeorganisation wegen ihrer Standardisierungseffekte immer auch als Teil des Problems gesehen, das sie zu lösen versucht. STAUB-BERNASCONI (2007, 277) zitiert ein schönes Beispiel für funktionale Differenzierung des Hilfesystems für Wasserschäden in der Stadt New York: kleine Wasserlachen: Wenden Sie sich an die Hausverwaltung; große Wasserlachen: Wenden Sie sich an die Stadtwerke; Wasser überschwemmt die Wohnung: Rufen Sie die Feuerwehr; Wasser von oben überschwemmt die untere Wohnung: Polizei; Kloakenwasser im Keller: Gesundheitsamt verständigen. Diese aus Bürgersicht abwegige Aufgabenteilung ist die Spezialisierungslogik, die wir auch in der Sozialen Arbeit haben. Die klassischen Hilfen sind differenziert in: offene Behindertenarbeit, ambulante Dienste (sprachlich mitunter geadelt als „flexibel“), teilstationäre Angebote zur Herstellung von „Tagesstruktur“, Werkstätten sowie stationäre Wohn- und Pflegeformen, zwar mit Übergängen, aber im Grund ziemlich eigenständig, was Methoden, Finanzierung und Personal betrifft. Dies ist ein schwer überwindbares Hindernis für eine genau auf den Einzelnen zugeschnittene Hilfe. Es war immer ein fundamentales Prinzip der Sozialen Arbeit, sich am Einzelfall auszurichten. Die Entstehung von Großorganisationen hat aber dazu geführt, dass wir heute Fälle an den Organisationen ausrichten. Flexibilisierung würde hingegen heißen: weniger vorgestanzte Hilfen, sondern jede individuelle Hilfeplanung führt über eine Organisationsentwicklung zu individuellen Arrangements, sog. Maßanzügen, deswegen: „Form follows function“.

Mit den Adressat(inn)en selbst steht der Sozialen Arbeit ein Potenzial zur Verfügung, das dabei helfen kann, Maßanzug verhindernde Routinen aufzudecken. Um dieses Potenzial zu nutzen, ist es zweckdienlich, Adressat(inn)en noch viel mehr, als wir uns das bisher vorstellen können, an der Steuerung unserer Dienste zu beteiligen. Dabei geht es nicht um die Frage, ob jemand heute einen roten oder grünen Pulli anziehen möchte bzw. darf. Entscheidend ist, dass Organisationen ganz gezielt strategische „Störungen“ in den Fluss ihrer institutionellen Routinen einziehen. Neuseeländische Auditierungsverfahren von Behinderteneinrichtungen durch psychisch kranke und geistig behinderte Menschen selbst sind ein wegweisendes Beispiel: Der „Standards and Monitoring Service (SAMS)“ stellt dabei ein Team von mehreren Evaluatoren zusammen, die sich in ihren spezifischen Fähigkeiten ergänzen, aber in der Mehrzahl immer „consumers or family members“ sind.[2] Eine Fachkraft stellt sicher, dass das Audit im Rahmen der vorher bekannt gemachten Kriterien erfolgt und so für die Einrichtung transparent bleibt. Sie schreibt den Bericht, der empirisches Beweismaterial zum Beleg der Bewertungen enthält. Ein Mensch mit geistiger Behinderung, der in einer ähnlichen Einrichtung lebt, beurteilt aus seiner Betroffenenperspektive. Er spricht mit vielen Nutzer(inne)n, hält eine Bewohnerversammlung ab und lebt während der Zeit in der Einrichtung. Ein(e) Angehörige(r) konsultiert Verwandte, Freunde und Freundinnen von Nutzer(inne)n. Alle drei Evaluator(inn)en sprechen auch mit dem Personal, studieren Akten und halten während der Evaluationstage eine Bewohner- und eine Personalversammlung ab. „Being part of an evaluation represents both a great privilege and a challenge. The privilege is in being given value, respect and dignity for our personal experience of mental illness, which gives us a unique inside perspective when assessing services. (…) There is also a delightful lighter side to doing SAMS evaluations, such as those moments when staff do not realize that I am a Consumer and let their own prejudices show” (Newsletterbeitrag einer Evaluatorin, Quelle: www.sams.org.nz ).

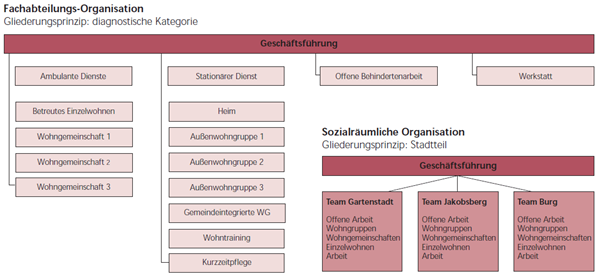

Auch der Organisationsaufbau hat sich in den Dienst der fachlichen Ziele zu stellen. So ist das Gliederungsprinzip in sozialräumlich aufgebauten Organisationen nicht die diagnostische Kategorie, sondern der soziale Raum. Das hat zwei Vorteile:

-

Organisationen, die am Raum orientiert sind, können am ehesten Aussonderung verhindern, weil sie Zugang zu den Ressourcen und Regelsystemen vor Ort haben, z. B. zu den Angehörigen (dem mit Abstand wichtigsten „Einrichtungstyp“), Nachbarn, Schulfreunden etc. In der Behindertenhilfe werden oft durch Übersiedlung in eine stationäre Einrichtung die Fasern vorhandener Netzwerke zerschnitten, weil Einrichtungen überregionale Einzugsbereiche und keine raumbezogenen Versorgungsverträge mit Kostenträgern vor Ort haben. Hier muss die Frage gestellt werden, ob der qualitätssteigernde Wettbewerb der Träger um jeden einzelnen Menschen mit Behinderung, egal wo er herkommt, nicht gleichzeitig aussondernde Effekte produziert, die fachlich nie mehr richtig auszugleichen sind.

-

Ein weiterer Vorteil des sozialräumlichen Aufbaus von Organisationen ist die Auflösung der klassischen Abgrenzung der Hilfen und Wohnformen nach „offen“, „ambulant“, „teilstationär ohne Arbeit“, „WfbM“ und „stationär“, deren Versäulung ein schwer überwindbares Hindernis für eine genau auf den Einzelnen zugeschnittene Hilfe ist. Die notwendige Organisationsentwicklung muss die Voraussetzungen für die Realisierung der Maximen „alle Hilfen aus einer Hand“ und „alle Hilfen vor Ort“ schaffen (siehe die angebotsübergreifende und raumbezogene Aufbauorganisation in Abb. 1).

In individuellen Lösungsarrangements steckt gleichzeitig auch ein Schatz von Informationen über vorhandene Ressourcen und zu entwickelnde Strukturen des Stadtteils. Die flexibilisierte Organisation erarbeitet sich Zugänge zu den Möglichkeiten des Sozialraums durch die Anforderung, dass Lösungen „vor Ort“ gefunden werden sollen. Die Organisationsstruktur muss elastisch genug sein, um Gelegenheiten, die jedes Gemeinwesen zu bieten hat, zu integrieren, z. B. beim Umsetzen eines Wohnarrangements für zwei junge Männer, wo der Kontakt zum Bürgerverein hilft, eine Wohnung zu finden, der CVJM und der Club moderner Hausfrauen beim Renovieren mitmachen, Nachbarn vom Pfarrer beschwichtigt werden, Gewerbetreibende im Stadtteil ihre Beziehungen bei der Jobsuche spielen lassen, der Trainer des Karatevereins Kontaktmöglichkeiten erschließt. Jedes maßgeschneiderte Arrangement wird zum Workshop, der Kreativität, Improvisationstalent, Beziehungen im Sinne von „Vitamin B“ und fachliche Courage als Schlüsselqualitäten voraussetzt. Um an der Außenseite, im praktischen Tun durch Zulassen unterschiedlicher Deutungen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Organisationsleistungen so flexibel sein zu können, muss die Organisation auf ihrer Innenseite (fachliche Philosophie, Personalentwicklung, Kooperationskultur) für die Mitarbeiter(innen) stabil und berechenbar sein.

Dazu bedarf es auch eines Finanzierungssystems, das Flexibilität unterstützt, weil gilt: „Form follows funding“, d. h., die Qualität der Fachlichkeit ist nicht nur von der Höhe, sondern auch fundamental von der Art der Finanzierung abhängig. Vorgeschlagen wird ein pauschales, raum- und nicht mehr fallbezogenes Abrechnungsverfahren an Stelle der bisherigen Fallfinanzierung über Tagessätze oder Fachleistungsstunden. Die bisherige, an Angebot und Fall gebundene Finanzierung zwingt Träger dazu, spezialisiert, intensiv und über einen langen Zeitraum zu arbeiten. Auf Inklusion bezogen führt Fallfinanzierung zu permanenten Nullrunden, wenn die Arbeit im Stadtteil als etwas anderes als die Fallarbeit begriffen wird und folglich auch aus anderen Töpfen finanziert werden muss. Inklusion setzt den Aufbau und die Pflege von Verbindungen und Gelegenheiten im Gemeinwesen voraus. Diese müssen sich auch betriebswirtschaftlich als sinnvoll erweisen, indem sie – wenn sie zu mehr Unabhängigkeit führen – für den freien Träger einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen. Im Moment fließt dagegen Geld, wenn und solange die Menschen abhängig sind.

Schließlich braucht Eingliederungshilfe einen gesellschaftlichen Blick, ein Instrumentarium, mit dem sie die Verursachung von individuellen Problemen stichhaltig im Überindividuellen nachweisen kann (vgl. WASEL 2010). Der Auftrag, soziale Gerechtigkeit bzw. Inklusion zu verbessern, lässt sich nicht allein in der Einzelfallarbeit oder durch therapeutische Förderung erreichen, sondern verlangt auch ein Ansetzen an Strukturen, die Inklusion verhindern. Dies kann geschehen, indem sich Fachkräfte in die Stadtplanung einmischen und deren Planungen problematisieren (siehe Beispiel „StVO macht Frau immobil“) oder Adressat(inn)en dabei unterstützt werden, sich für ihre Interessen einzusetzen.

Gekonntes Lobbying

Eine kleine Gruppe gehörloser und geistig behinderter Männer hat den Traum, in ein eigenes Haus zu ziehen.

Als nach langer Suche ein geeignetes Haus gefunden wird, sperrt sich der Bauausschuss, die Nutzungssatzung zu verändern. Die Begründung ist fadenscheinig: Die Bebauung in diesem Gebiet sei zu eng und deswegen ungeeignet. „Des Pudels Kern“ ist eine Stadträtin im Ausschuss, die nebenan wohnt und mit allen Mitteln das „Behindertenheim“ verhindern möchte. Die Einrichtung und die gehörlosen Männer gehen in die Offensive und laden Bürgermeister, Stadträte und Pfarrer in die Wohngruppe ein, damit man sich kennen lernt. Die sperrige Stadträtin kann wegen der eingeladenen Würdenträger den Termin nicht ausschlagen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Die gehörlosen Männer bekochen die Delegation mit Lasagne, Rucolasalat und Prosecco. Der Abend wird gemütlich und gelungen. Die Giftpfeile der Stadträtin werden stumpf an der ganz eigenen Gastfreundschaft der Männer. Der Bauausschuss genehmigt die Nutzungsveränderung in der nächsten Sitzung, und die Wohngemeinschaft denkt bereits über ihr nächstes kommunalpolitisches Projekt nach.

Dem Entwertungseffekt begegnet Sozialraumorientierung mit ihrem Stärkemodell, dessen Grundaussage ist, dass die Bewertung menschlichen Verhaltens kontextabhängig ist.

Robin, ein 60-jähriger, hagerer, alleinstehender Mann mit guten Manieren, hält sich unangenehme Gespräche und Leute vom Hals, indem er ihnen von den schlechten Wellen erzählt, die er aus jedem Winkel des Universums erhält, mit dem er ständig in Verbindung steht. Die Strategie ist so zu seiner Routine geworden, dass sich ein normales Gespräch mit ihm fast nicht mehr führen lässt. Mit Robin ist man ständig als „Anhalter durch die Galaxis“ unterwegs. „Normale“ klinken sich irgendwann aus, weil Robins Geschichten den Alltagsverstand zum Schwindeln bringen und seine psychiatrische Diagnose dazu einlädt. Robins neuer Sozialarbeiter war da eher die Ausnahme. Er notierte die Geschichten, weil darin Fantasie und Groteske stecke, aus der man vielleicht etwas machen könne. Dann begannen beide ein Theaterstück zu schreiben. Der Sozialarbeiter sorgte für die Gründung einer Theatergruppe. Robins Stücke waren erfolgreich, und er selbst entpuppte sich als begabter Schauspieler.

Was in einem Kontext als schizophren gilt, stellt in einem anderen Kontext enormes Kapital dar. Die Kunst Sozialer Arbeit besteht darin, Umwelten so zu verändern, dass vorteilhafte Kontexte für die Stärken ihrer Adressat(inn)en entstehen. Dabei ist es ein methodischer Fehler, Adressat(inn)en zu einem vermeintlich guten Leben zu motivieren. Vielmehr geht es darum, deren Motivationen zu finden und daraus neue Optionen für diese Menschen zu machen.

Die Körperhygiene eines Jugendlichen war ein erhebliches „Problem“ für eine Wohngruppe. Alle pädagogischen Bemühungen (aufklärend, verstärkend oder über Verträge) schlugen fehl. Er wollte sich nicht motivieren lassen, und wir waren es, die den Schweiß auf der Stirn hatten, während er interessiert, wohlwollend, durchaus kooperativ beobachtete, was sich das Team – zu seinem Besten – ausgedacht hatte. Er lies sich stets davon überzeugen, etwas auszuprobieren, aber nichts hielt sich außer der Geruch, gegen den das ganze Bemühen gerichtet war. Plötzlich war dieser dann von einem Tag auf den anderen weg und zwar nachhaltig. Was war passiert? Der Jugendliche hatte eine Freundin in einem Tanzkurs gefunden, auf den ein Kollege ihn aufmerksam gemacht hatte.

Das geht am besten, wenn man „Hilfeplanungs-Heimspiele“ arrangiert. Wenn Adressat(inn)en nicht kooperieren wollen, ist das immer auch ein Zeichen dafür, dass sie kein Heimspiel haben und dass ihnen Expert(inn)en erklären, wie sie gesund und richtig leben sollen. Heimspiel hingegen bedeutet keine non-direktive Beratung, sondern das Arrangement eines Settings für die Hilfeplanung, in dem die Betroffenen „Oberwasser“ haben. Das kann an der Zusammensetzung der Beteiligten liegen oder am Ort des Treffens oder daran, dass die Expert(inn)en in den entscheidenden Planungsphasen ausgeschlossen werden, wie im neuseeländischen Family Group Conferencing (vgl. FRÜCHTEL & BUDDE 2003; 2008; 2009).

„Soziale Arbeit ist ein Beruf am Schnittpunkt der Arbeit mit Dingen, Mensch und Ideen“, schreibt Sylvia STAUBBERNASCONI (1986) in „Sozialarbeit als Handlungswissenschaft“. Es ginge immer gleichzeitig um ökonomische, institutionelle, soziale und kulturelle Ressourcenerschließung, um Nacherziehung, Resozialisierung, Förderung, Aktivierung und darum, gesellschaftliche Ideologien über wünschbare Zustände durchzusetzen. Auf theoretischer Ebene lässt sich der Ansatz der Sozialraumorientierung als transdisziplinär beschreiben (vgl. KLEVE 2003; WENDT o. J.). Sozialarbeiterisches und psychologisch-pädagogisches Wissen aus der Fallarbeit (Stärkemodell) wird mit soziologischem (z. B Sozialkapitalmodell oder fallunspezifische Arbeit), ökonomischem (lokale Ökonomie, Controlling, Sozialraumbudget), Organisationsentwicklungswissen (Flexibilisierung, Sozialraumteamarbeit), Wissen aus der politischen Theorie (Gemeinwesenarbeit und Community Organizing) kombiniert, um den disziplinären Reduktionismus, der sich auch in den klassisch versäulten Arbeitsformen der Sozialarbeit zeigt, zu überwinden. Diese Theorieverknüpfung ist das eigentlich Neue an der Sozialraumorientierung. Den Willen von Adressat(inn)en haben auch humanistische Beratungskonzepte ernst genommen, Sozialraumorientierung beschäftigt sich indes auch mit den organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Implikationen dieser Maxime. Sie versucht, zur Problemlösung relevantes Wissen aus unterschiedlichen Theoriebeständen neu zu verknüpfen. Ein solcher Ansatz läuft der theoretischen Ausdifferenzierung und der beruflichen Spezialisierung entgegen, um vereinzeltem Wissen langsam das Wissen über seine Verknüpfung hinzuzufügen (vgl. MÜNCH 1995, 146).

Das ist das oberflächlich betrachtet vielleicht eklektisch wirkende, transdisziplinäre Konstruktionsprinzip eines Modells aufeinanderbezogener Handlungsmaximen und Methodiken in den ansonsten auf sich selbst bezogenen und um sich selbst kreisenden Arbeitsfeldern von Einzelfallarbeit, Vernetzungsarbeit, Sozialmanagement, Organisationsentwicklung, wirtschaftlicher Steuerung, Sozialplanung, Gemeinwesenarbeit und politischem Aushandlungsprozess. Sozialraumorientierung hat als Theorie den Anspruch, den zerlegten Facettenblick institutioneller Ordnungen durch das Weitwinkelobjektiv einer komplexen Sicht auf komplexe Dinge zu ersetzen.

Als Handlungsmodell bietet die Sozialraumorientierung vier Handlungsfelder an: Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk und Individuum (abgekürzt durch das Akronym SONI), die in der praktischen Arbeit zum Methodenmix von Fallarbeit (I), fallunspezifischer Arbeit (N), Organisationsentwicklung (O) und kommunaler Sozialpolitik (S) kombiniert werden (vgl. Abb. 2).

BUDDE, Wolfgang; FRÜCHTEL, Frank (2008): Verwandtschaftsrat: Bürger statt Klienten in der Hilfeplanung. In: Jugendhilfe 46 (3), 121–130.

BUDDE, Wolfgang; FRÜCHTEL, Frank (2009): Beraten durch Organisieren: Der Familienrat als Brücke zwischen Fall und Feld. In: Kontext 40 (1), 32–48.

BUDDE, Wolfgang; FRÜCHTEL, Frank; HEER, Michael (2010): Siggi macht Eingliederungshilfe – und den Nachbarn Spaß. In: Sozialmagazin 35 (3), 22–23.

FRÜCHTEL, Frank; CYPRIAN, Gudrun; BUDDE, Wolfgang (2009): Sozialer Raum und Soziale Arbeit. Textbook: Theoretische Grundlagen. 2 Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

FRÜCHTEL, Frank; BUDDE, Wolfgang (2003): Ein radikales Verständnis von Betroffenenbeteiligung in der Hilfeplanung. In: Sozialmagazin (3), 12–21.

HABERMAS, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Zweiter Band: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt: Suhrkamp.

HINTE, Wolfgang (1999): Fallarbeit und Lebensweltgestaltung – Sozialraumbudgets statt Fallfinanzierung. In: Soziale Praxis (20), Soziale Indikatoren und Sozialraumbudgets in der Kinder-und Jugendhilfe. Hg.: Institut für soziale Arbeit (ISA). Münster: Votum, 82–94.

KLEVE, Heiko (2003): Die postmoderne Theorie Sozialer Arbeit. Ein Beitrag zur real- und theoriehistorischen Entwicklung der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. In: Neue Praxis 33 (3/4), 325–340.

MÜNCH, Richard (1995): Dynamik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.

OBAMA, Barack (1990): After Alinsky: Community Organizing in Illinois. Springfield: University of Illinois, Illinois Issues.

RICHMOND, Mary (1917): Social Diagnosis. New York: Russell Sage Foundation.

RICHMOND, Mary (1922): What is Social Case Work. New York: Russell Sage Foundation.

STAUB-BERNASCONI, Silvia (1986): Soziale Arbeit als eine besondere Art des Umgangs mit Menschen, Dingen und Ideen. Zur Entwicklung einer handlungstheoretischen Wissensbasis Sozialer Arbeit. In: Sozialarbeit 10 (18), 2–71.

WASEL, Wolfgang (2010): Rentabilität und Sozialraumorientierung – Überlegungen anhand einer Untersuchung zum Social Return on Investment. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins (NDV) (1), 25–32.

WENDT, Wolf Rainer (o. J.): Transdisziplinarität und ihre Bedeutung für die Wissenschaft der Sozialen Arbeit. http://www.deutsche-gesellschaft-fuersozialarbeit.de (abgerufen am 01.03.2008).

Wolfgang Budde: Sozialarbeiter, Supervisor DGSv, Fakultät Soziale Arbeit der Hochschule Coburg

Frank Früchtel: Sozialarbeiter, Professor für Soziale Arbeit am Fachbereich Soziale Arbeit der Fachhochschule Potsdam

Quelle

Frank Früchtel; Wolfgang Budde: Bürgerinnen und Bürger statt Menschen mit Behinderungen. Sozialraumorientierung als lokale Strategie der Eingliederungshilfe. Erschienen in: Teilhabe, Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe, Nr. 2/10, Jg. 49, S. 54-60. Neuere Texte der Fachzeitschrift Teilhabe ab der Ausgabe 01/11 finden Sie als E-Paper unter www.zeitschrift-teilhabe.de.

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 23.08.2016