Sprache, Behinderung, Integration

Herausgegeben von: Integration: Österreich

Inhaltsverzeichnis

- Zusammenfassung

- Geleitwort des Bundesministers

- Vorwort

- Zu diesem Buch

-

Fremddefinition -> Selbstdefinition

- ... an den Rollstuhl gefesselt

- ... an einer Behinderung leiden

- behindert

- Behinderte

- behindertengerecht

- Behinderung

- Disability

- Down Syndrom

- Freak

- gehörlos

- geistig behindert

- Handicap

- Heiminsasse

- Idiot

- Impairment

- invalid

- kleinwüchsige Menschen

- Licht ins Dunkel

- Liliputaner

- Menschen mit Behinderung/en

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

- Menschen mit Lernschwierigkeiten

- Mongoloismus Vgl.

- Pflegefall

- taubstumm

- Trisomie 21

- versehrt

- Zwerg Vgl.

-

Fremdbestimmung -> Selbstbestimmung

- Arbeitsassistenz

- Arbeitsbegleiter/in

- Arbeitsmarkt

- Arbeitsplatzassistenz

- Assistenzgenossenschaften

- Beschäftigungstherapie

- Empowerment

- Geschützte Beschäftigung

- Independent Living

- Integrative Betriebe

- Job-Coach Vgl.

- Mentoring

- Peer Counseling

- Persönliche Assistenz

- Selbstbestimmt Leben

- Supported Employment

- Teilgeschützte Beschäftigung

- Unterstützte Beschäftigung

-

Aussonderung-> Integration

- Behindertenmilliarde

- berufliche Integration

- Berufsqualifizierung

- Bildung für Alle

- Clearing

- I-Kinder

- inklusive Erziehung

- Integer

- Integration in der Schule

- Integration in weiterführenden Schulen

- Integrationsklasse

- integrative Volkshochschulkurse

- Integrativer Kindergarten

- Interkulturelles Lernen

- Normalisierungsprinzip

- QSI

- Salamanca Erklärung

- Sonderschulen

- soziale Integration

- Spezial-Sonderschulen

- SPF

- TQL

- Uniability

-

Gesetze -> Gleichstellung

- Artikel 7, B-VG

- Artikel 13, Vertrag von Amsterdam

- Ausgleichtstaxe und Beschäftigungspflicht

- Begünstigte Behinderte

- Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)

- Beschäftigungspflicht

- Bundesbehindertengesetz

- Diskriminierungsverbot

- EU-Gleichstellungsrichtlinie

- Gleichheitsgrundsatz

- Gleichstellungsbewegung in Österreich

- Gleichstellungsgesetz in Deutschland

- Gleichstellung in der Schweiz

- Gleichstellung in den USA

- Verwaltungsverfahrensgesetze

-

Isolation -> Kommunikation

- Audiodeskription

- Basale Kommunikation

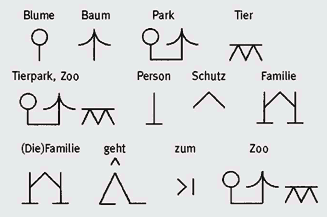

- Bliss

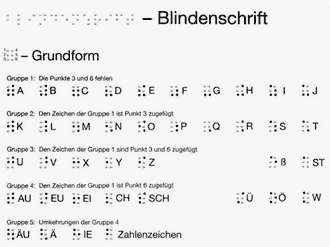

- Braille-System

- Braillezeichen

- Blindenkurzschrift

- Dialog im Dunkeln

- Easy to Read

- Elektronische Kommunikationsmittel

- Facilitated Communication (FC)

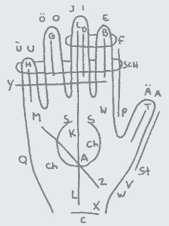

- Fingeralphabet

- Gebärdensprache

- Gebärdensprachdolmetscher/innen

- Gestützte Kommunikation Vgl.

- GUK

- Hörbuch

- Hörfilm

- Kunst

- LÖB

- Lormen

- Medien

- MUDRA

- Picture Exchange Communication System - PECS

- Symbol

- Unterstützte Kommunikation

- Untertitelungen

-

Barrieren -> Accessibility

- Accessibility

- akustische Ampeln

- akustische Anzeigen im Lift

- Barrierefreiheit

- behindertengerechtes Bauen

- Behindertenparkplatz

- Berollbarkeit

- Blindenführhund

- Bodenleitstreifen

- Braillezeile

- Cash Test

- Color Test

- Design für Alle

- Drehkreuz

- eAccessibility

- eEurope

- Euro-Schlüssel

- Fahrtendienst

- Gehhilfen

- Haltegriffe

- Handynet

- Induktive Höranlagen

- Kopfmaus

- Leitsystem

- Lift - Lifter

- optische Signale bei Alarmsystemen

- PKW

- Rampen

- Rollator

- Rollstuhl

- rollstuhlgerecht

- rollstuhlgerechte Duschen

- Rollstuhlradius

- Rutschbrett

- Screenreader

- Sitzkissen

- Spezialtastatur

- Sprachausgabe

- Stiegensteiggeräte

- Usability

- Vergrößerungsprogramme

- WAI

- Wohnungsadaptierung

- Klassifikation -> Komplexität

- Literaturverzeichnis

- Autor/innen und Textnachweis

Das "Buch der Begriffe" ist ein ungewöhnliches Wörterbuch zu Fragen von Behinderung und Integration. Das Nachschlagewerk listet nicht nur eine Reihe von Begriffen und Redewendungen auf, die Menschen mit Behinderungen sprachlich diskriminieren. Es bietet auch Anleitungen für einen nicht - diskriminierenden, respektvollen Sprachgebrauch und erläutet wichtige Fachbegriffe. Entstanden ist das "Buch der Begriffe" in einer Kooperation von Integration: Österreich und dem Integrativen Journalismus-Lehrgang. Gefördert wurde das Projekt vom Bundessozialamt, Landesstelle Salzburg, aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung.

Wir alle wissen, dass Gesagtes und Gemeintes nicht immer identisch sind. Der eine sagt oder schreibt etwas und geht selbstverständlich davon aus, dass der andere, der das hört oder liest, auch so versteht wie es gemeint war. Leider erleben wir zu oft, dass das, was beim Empfänger ankommt nicht das ist, was der Absender wirklich meinte - sei es, dass sich der "Sender" unklar ausgedrückt hat oder beim Empfänger Vorstellungen und Assoziationen mitschwingen, die dem Inhalt gleich einen negativen Beigeschmack verleihen. Und wenn man in diesem Zusammenhang noch das Thema "Behinderung" ins Spiel bringt, wird die Kommunikation oft noch komplizierter. Während die einen sich nichts dabei denken, wenn sie das eine oder andere Wort in den Mund nehmen, sehen die anderen darin bereits einen ersten Schritt zur Diskriminierung.

Umso wichtiger ist es daher, im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen auch auf diesem Gebiet zu sensibilisieren, vor allem jene, die hauptberuflich mit Kommunikation und Berichterstattung in den Medien zu tun haben. Das vorliegende Buch der Begriffe ist ein erster wichtiger Versuch, auch auf diesem Gebiet dem Normalitätsprinzip zum Durchbruch zu verhelfen. Betroffene schreiben in diesem Buch, das wie ein kleines Lexikon gesehen werden kann, welcher Sprachgebrauch diesem Normalisierungsprinzip entspricht und welcher nicht. Dazu kommen sachliche Erklärungen und Beschreibungen von Spezialbegriffen im Zusammenhang mit "Behinderung".

Ich bin überzeugt, dass dieses Buch ein wichtiger Beitrag zum Europäischen Jahr für Menschen mit Behinderungen ist.

Mag. Herbert Haupt

Vizekanzler und Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

Begriffe als Spiegel unserer Gesellschaft.....

Bilder und sprachliche Definitionen von und über Menschen mit Behinderungen, die im Laufe der Geschichte geprägt wurden, beherrschen unser Alltagsgeschehen. Dies betrifft den Bereich der medialen, sprachlichen und schriftlichen Darstellung gleichermaßen. Die Verwendung herkömmlicher Bezeichnungen ist gewohnt, oftmals unüberlegt, kaum reflektiert, jedoch meistens negativ besetzt. Diskriminierende und verfälschte Begriffe werden spontan angewandt, aber über deren Wirkung und Auswirkung für die behinderten Menschen selbst und die daraus resultierende gesellschaftliche Wahrnehmung wird viel zu wenig nachgedacht. So manches ist Gewohnheit, leicht und schnell dahingesagt

Festgefahrene, zum Teil mit unbekanntem Hintergrund besetzte Sprachbilder in eine positive Definition und Wahrnehmung zu verändern, erfordert Lernwillen und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Selbstbewusst - selbstbestimmt - selbstverständlich

wollen behinderte Menschen wahr- und ernstgenommen werden. Dies auch weit über 2003, dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen, und den derzeit vorherrschenden sprachlichen Definitionen hinaus. Die Idee zum vorliegenden "Buch der Begriffe" gebar eine Gruppe von behinderten und nichtbehnderten Menschen, die sich intensiv und engagiert mit den Auswirkungen des diskriminierenden Sprachgebrauches auseinandersetzte. Dieses Büchlein soll nicht nur als Nachschlagewerk und als Anreiz zu "gedanklichen Blitzlichtern" fungieren, sondern auch Sie als Leserin und Leser herausfordern: Hier vielleicht einmal zum Widerspruch, dort zur Zustimmung, immer aber mit der Option zum Nach- bzw. Weiterdenken. Darüber hinaus soll es uns im alltäglichen Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen unterstützen, so zu kommunizieren, dass es zu weniger Missverständnissen, Enttäuschungen und Verletzungen führt.

Ich wünsche Ihnen als Leserin und Leser, sowie den Journalistinnen und Journalisten dieser Recherchen, dass Sie damit einen unentbehrlichen Ratgeber und Unterstützer im Alltagsleben gefunden, wie geschaffen haben.

Maria Brandl

Vorsitzende Integration: Österreich

ungehindert behindert

Bundesweite Elterninitiative

Wien, im März 2003

Ähnlich einem Lexikon bietet das Buch eine Reihe von Begriffen, deren Bedeutung in kurzen, prägnanten Texten erläutert wird. Im Unterschied zum klassischen Lexikon werden die Begriffe jedoch nicht durchgängig von A-Z aufgelistet, sondern verschiedenen Kapiteln zugeordnet. Diese Einteilung erlaubt es, die Begriffe inhaltlich zu bündeln und im Kontext verschiedener Themenschwerpunkte zu beleuchten. Die Auswahl der Begriffe für das jeweilige Kapitel erfolgte nach redaktionellen Kriterien, sie ist bis zu einem gewissen Grad subjektiv, und nicht allumfassend. Dennoch bietet das "Buch der Begriffe" einen guten Überblick über eine Vielzahl an Bezeichnungen, Sprachbildern und Fachausdrücken zu den Themen Behinderung und Integration. Die Begriffe sind inhaltlich vernetzt, das heißt, es wird auf themenverwandte Begriffe an anderer Stelle verwiesen. Wer von A-Z durch das Buch "surfen" will, findet vorneweg als Navigationshilfe ein alphabetisch geordnetes Stichwortverzeichnis, das die Suche nach einzelnen Begriffen erleichtert.

Abgesehen von der formalen Gestaltung zeichnet sich das Buch durch seine authentischen Inhalte aus. Denn die Mehrheit der Autor/innen weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, als behinderter Mensch in Österreich zu leben. Sie schreiben über "ihre" Welt und sind Expert/innen in eigener Sache. Die einzelnen Beiträge sind dennoch unterschiedlich im Stil und spiegeln unterschiedliche Zugänge wider.

Das bunt gemischte Team, das am Buchprojekt mitgearbeitet hat, kommt vor allem aus den Reihen des Integrativen Journalismus-Lehrgangs (I:JL). Dieses innovative Ausbildungsprojekt zielt sowohl auf die berufliche Qualifizierung im Bereich Journalismus als auch auf die Schaffung neuer medialer Bilder von behinderten Menschen ab. Die Autor/innen verfügen also nicht nur über "First Hand Experience", sondern auch über journalistische Kenntnisse, die sie im Zuge des Integrativen Journalismus-Lehrgangs erworben haben.

Als Lehrgangsleiterin habe ich die Redaktion für das "Buch der Begriffe" übernommen. Ich hoffe, es ist uns damit gelungen, Anstöße zu einem nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch zu geben. Anleitungen zum inhaltlich kompetenten Umgang mit dem Themenfeld "Behinderung" liefern die vielen Fachbegriffe, die vor allem für die nicht-behinderten, nicht selbst betroffenen Leser/innen erklärt werden. Gedacht ist das "Buch der Begriffe" nicht zuletzt auch für Journalist/innen und Interessierte aus der Medien- und Kommunikationsbranche, die sich hier Basiswissen für publizistische Arbeiten abseits der Klischees holen können.

Beate Firlinger, Wien, im März 2003

Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann.

Bertolt Brecht

"Es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das schwachmütige und sentimentale, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell freizumachen von der peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück, jenes Mitleid, das gar nicht Mit-Leiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. Und das andere, das einzig zählt, das unsentimentale, aber schöpferische Mitleid, das weiß, was es will, und entschlossen ist, geduldig und mitduldend alles durchzustehen bis zum Letzten seiner Kraft und noch über dies Letzte hinaus."

Stefan Zweig, aus "Ungeduld des Herzens", 1939

Inhaltsverzeichnis

- ... an den Rollstuhl gefesselt

- ... an einer Behinderung leiden

- behindert

- Behinderte

- behindertengerecht

- Behinderung

- Disability

- Down Syndrom

- Freak

- gehörlos

- geistig behindert

- Handicap

- Heiminsasse

- Idiot

- Impairment

- invalid

- kleinwüchsige Menschen

- Licht ins Dunkel

- Liliputaner

- Menschen mit Behinderung/en

- Menschen mit besonderen Bedürfnissen

- Menschen mit Lernschwierigkeiten

- Mongoloismus Vgl.

- Pflegefall

- taubstumm

- Trisomie 21

- versehrt

- Zwerg Vgl.

Zur Sprache zwischen Diskriminierung und Akzeptanz

"Bist behindert?" ist unter Jugendlichen ein häufig gebrauchtes Schimpfwort. Es wird für jene Teenager gebraucht, die Außenseiter sind und durch den Gruppenzwang nicht in das Gruppenbild passen. Sie tragen die falsche Kleidung, haben andere Ansichten, sind nicht so schlagfertig wie ihre Kameraden. Jugendliche reflektieren oft ihre Ausdruckweise nicht, ihr Verhalten spiegelt aber eine gewisse gesellschaftliche Werthaltung wider, die ihnen von den Erwachsenen vorgelebt wird.

Das Image, das Menschen und Gruppen in der Gesellschaft haben, drückt sich auch in der Sprache aus. Ist das Image negativ, sind meist auch die Bezeichnungen negativ, herabwürdigend und diskriminierend. So werden Migrant/innen häufig als Belastung für den heimischen Arbeitsmarkt gesehen und mit abfälligen Ausdrücken wie "Tschuschen" oder "Krowotn" abgestempelt. Auch behinderte Menschen werden vielfach als wirtschaftliche Belastung empfunden und nur allzu leicht mit dem Etikett "Sozialschmarotzer" bedacht. Das ist aber nicht die einzige Ebene, auf der die Geringschätzung beruht. Für die Leute auf der Straße drängt sich oft das Bild physischer und psychischer Unzulänglichkeiten auf. Sie sind vom scheinbaren Elend peinlich berührt und wissen sich oft nur durch Wegschauen zu helfen. Das, was gemeinhin unter "Mitleid" verstanden wird, ist nicht Mitleiden im Sinne von "einfühlen" und die Situation eines Menschen verstehen. Es ist vielmehr ein Ausdruck peinlicher Berührtheit, des Wegschauens und der Hilflosigkeit gegenüber einer für die Nichtbehinderten "schrecklichen" Tatsache der Behinderung.

Diese Unfähigkeit mit einer Situation umzugehen manifestiert sich im Sprachgebrauch. So finden sich zahlreiche Redewendungen, die scheinbares Leid implizieren. Beispiele dafür sind: "an Behinderung leiden", "einen Schicksalsschlag erleiden", "sein Leben fristen müssen", "hilfsbedürftig" oder "an den Rollstuhl gefesselt sein".

Die Mobilität, die Flexibilität oder auch scheinbare Banalitäten, wie aufstehen und sich frei bewegen können, sind für die Gesellschaft so selbstverständlich, dass die Fortbewegung im Rollstuhl als tragisch, unmöglich oder als Fessel im Alltag empfunden wird. So wie diese Fesseln in Hinblick auf den Rollstuhl gesehen werden, hat wohl jeder Begriff einen gesellschaftlichen Hintergrund. Ändert sich dieser, ändert sich auch die Sprache. Ausgehend von der Bürgerrechtsbewegung in den USA haben auch behinderte Menschen in den letzten Jahren zu einem neuen Selbstverständnis gefunden, weg von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung. Diese neue Haltung drückt sich auch in einer Summe neuer Begriffe aus, die das Positive in den Vordergrund rücken. Gegen diskriminierende Begriffe wehren sich heute immer mehr behinderte Menschen.

Im nachfolgenden Kapitel versuchen wir, das Dickicht an Bezeichnungen und Ausdrücken zum weiten Thema "Behinderung" ein wenig zu lichten.

Marlies Neumüller und Kornelia Götzinger

Diese Redewendung ist nach wie vor sehr beliebt, vor allem auch in Medienberichten. Rollstuhlfahrer/innen empfinden sie aber als unangebracht, da sie nicht "gefesselt" sind. Im Gegenteil: Der Rollstuhl bedeutet Mobilität. Hinter dem Wort "Fessel" verbergen sich Assoziationen zu "Gefängnis" oder "schreckliches Schicksal", die Ängste und Projektionen bei nichtbehinderten Menschen auslösen. Durch das Sprachbild werden Menschen nicht nur auf ihre Behinderung reduziert, auch eine Einschränkung der geistigen Mobilität schwingt bisweilen mit. Stattdessen kann einfach gesagt werden: Personen "benutzen einen Rollstuhl" oder "sind auf den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen".

Viele Menschen mit Behinderungen sind mit dieser Formulierung nicht glücklich, weil sie einerseits Armut und Leid suggeriert und dadurch -> Mitleid (S. 122 im Buch) hervorruft, andererseits "leiden" die wenigsten behinderten Menschen tatsächlich an ihrer Behinderung. Meist macht ihnen die Umwelt das Leben schwer. Schon alleine aufgrund der Objektivität sollte diese Phrase vermieden werden, da nur behinderte Personen selbst wissen, ob sie tatsächlich an ihrer Behinderung "leiden" oder nicht. Besser ist es neutral festzustellen, dass jemand "eine Behinderung hat" oder "mit einer Behinderung lebt".

Es gibt eine große Zahl von Behinderungen, die alle so verschieden sind, dass man sie unmöglich in einen Topf werfen kann (z.B. körperliche, psychische, geistige Behinderungen, Sinnesbeeinträchtigungen, u. a.). Das Adjektiv "behindert" beschreibt eine bestimmte Eigenart eines Menschen und wirkt, wenn es hauptwörtlich gebraucht wird, undifferenziert.

"Ich bin in erster Linie Mensch und erst viel später behindert." Diesem Satz werden vermutlich alle Personen, die behindert sind, zustimmen. Trotzdem wird in der Öffentlichkeit häufig von "den Behinderten" gesprochen. Viele behinderte Menschen empfinden diese Verallgemeinerung zumindest als "unschön" und diskriminierend, weil sie nicht in erster Linie über ihre körperliche Eigenart definiert werden wollen. Sie sind Menschen, die einen Namen haben, ihre individuelle Geschichte und ihre eigenen Lebensumstände. Werden behinderte Menschen auf das Schlagwort "die Behinderten" reduziert, bleiben negative Einstellungen in den Köpfen der Menschen verankert. Die undifferenzierte Wortwahl kann leicht verbessert werden. Behinderte Personen empfinden es jedenfalls angenehmer als "behinderter Mensch" oder "Mensch mit Behinderung" bezeichnet zu werden, oder einfach als "behinderte Frau", "behinderter Mann", "behindertes Kind", "behinderte Journalistin" usw.

Der Begriff "behindertengerecht" bezieht sich zwar auf alle Behinderungsgruppen, ist aber vorwiegend im Baubereich zu finden. Besser ist es jedoch von -> Barrierefreiheit (S. 98 im Buch) zu sprechen. Denn die Zugänglichkeit von Gebäuden, die Benutzbarkeit von Liften, Verkehrsmitteln, Arztpraxen oder Geschäften, also die uneingeschränkte Teilhabe am sozialen Leben, ist nicht nur für Rollstuhlfahrer/innen, sondern für alle Menschen relevant.

Eine allgemein gültige Definition von Behinderung gibt es nicht. Die meisten Behinderungsbegriffe unterscheiden nach Ursache, Art und Folgewirkung der Behinderung. Als Grundlage für die internationale Diskussion über eine einheitliche Behinderungsdefinition diente lange Zeit die im Jahr 1976 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Internationale Klassifizierung von Schädigungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen (ICIDH). Diese WHO-Klassifikation unterscheidet zwischen den drei Begriffen: "Impairment" ("Schädigung") "Disability" ("Beeinträchtigung") und "Handicap" ("Behinderung"). In der deutschen Fachliteratur werden die Begriffe unterschiedlich, teilweise auch widersprüchlich übersetzt. Von Behindertenorganisationen wurde kritisiert, dass diese WHO-Definition aus einem herkömmlichen Verständnis von "Gesundheit und Krankheit" entstanden ist. (Vgl. BECHTOLD, 1998). Deshalb wurde die ICIDH-Klassifikation überarbeitet und die -> ICF (S. 121 im Buch) vorgelegt. Im Mittelpunkt der ICF ("International Classification of Functioning, Disability and Health") steht die Frage, wie Menschen mit ihrer Behinderung leben (können).

bedeutet nach der WHO-Klassifizierung von 1976 "Beeinträchtigung". Der Begriff beinhaltet eine Vielzahl von Funktionseinschränkungen, die aus einer körperlichen oder geistigen Behinderung, einer Sinnesbehinderung, einem Krankheitszustand oder einer psychischen Krankheit resultieren können. Disability erfasst im Gegensatz zum Begriff -> Impairment (S. 27 im Buch) auch die individuellen Konsequenzen einer Schädigung in Bezug auf bestimmte Aktivitäten bzw. Tätigkeiten. Der Verlust des kleinen Fingers würde für die meisten Menschen keinen Nachteil im Alltag bedeuten, für einen Pianisten jedoch, der seinen Lebensunterhalt mit den Händen verdient, entstünde dadurch eine -> Behinderung (S. 23 im Buch) im engeren Sinn. Vgl. -> Handicap (S. 26 im Buch)

Der englische Arzt John Langdon Down verglich 1866 Menschen mit Down Syndrom mit Mongolen. Er beschrieb das Gesicht als platt, die Augen als schrägstehend und das Haar schütterer als bei echten Mongolen. Durch diese Beschreibung prägte er den Begriff Mongolismus, der bis in die 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts gebräuchlich war. Down glaubte gemäß Darwins Theorien, dass das später nach ihm benannte Syndrom eine Rückverwandlung in einen "primitiven Rassetypen" darstelle. Der Begriff Mongolismus ist deshalb diskriminierend, und auch aus medizinischer Sicht nicht haltbar. Das Down Syndrom hat nichts mit den Bewohnern der Mongolei zu tun. Es ist eine Behinderungsart, die auf das Erbgut der Eltern zurückgeführt und in der Medizin auch als -> Trisomie 21 (S. 31 im Buch) bezeichnet wird.

kommt aus dem Englischen und bedeutet in der Grundübersetzung "abnorme Gestalt" oder "Monstrum" (lat.: "Ungetüm"). Dementsprechend wurden Tiere oder Menschen mit sichtbaren Behinderungen im englischen Sprachraum als "Freaks" bezeichnet. In so genannten "Freak Shows" stellten behinderte Menschen ihre körperlichen Eigenarten zur Schau. Verbreitet waren sie vor allem in Amerika und England im 18. und 19. Jahrhundert. Auf Conny Island in den USA, dem einstigen Mekka der Shows, existiert heute noch eine permanente Freak-Show. Als Bezeichnung für behinderte Menschen wurde das Wort "Freak" bis in die 1980-er Jahre im deutschen Sprachraum abwertend verwendet. In den vergangenen Jahren machte der Ausdruck aber in der Behindertenszene einen Bedeutungswandel durch und wurde vor allem von behinderten Künstler/innen satirisch oder selbstironisch aufgegriffen. In Bezug auf Behinderung ist Freak also nicht wie im allgemeinen Sprachgebrauch ein Ausdruck für Fanatiker ("EDV-Freak"), sondern lehnt sich im (selbst)ironischen Sinn an die Grundbedeutung an.

löst als Begriff zunehmend den unrichtigen Ausdruck -> "taubstumm" (S. 31 im Buch) ab. Denn gehörlose Menschen sind keineswegs stumm, sie können sprechen und verstehen sich als Angehörige einer Sprachminderheit. Vgl. -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch)

Mit der bewusst provokativen These "geistig behindert wird niemand geboren ..." beschreibt die Hamburger Psychotherapeutin Dietmut Niedecken den Weg des "geistig behindert Werdens" als das Ergebnis eines vielfältig wirksamen kollektiven Verdrängungs-, Ausgrenzungs- und Projektionsprozesses (Vgl. NIEDECKEN, 1989). Sind Informationen so kompliziert verfasst, dass -> Menschen mit Lernschwierigkeiten (S. 29 im Buch) den Sinn der Aussage nicht mehr verstehen können, werden sie - die normalerweise den Alltag ohne Probleme schaffen - durch diese "Barrieren" behindert. Vgl. -> geistige Behinderung (S. 119 im Buch)

bedeutet nach der WHO-Klassifizierung von 1976 -> Behinderung (S. 23 im Buch). Der Begriff bezieht sich auf die sozialen Benachteiligungen, die Menschen infolge einer Schädigung (-> Impairment, S. 27 im Buch) oder einer Beeinträchtigung (-> Disability, S. 24 im Buch) in ihren körperlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten erfahren. Ursprünglich kommt das Wort von einem Lotteriespiel, in dem die eingesetzten Güter oder Geld in einen Hut oder Kappe gegeben wurden: "money was held in a hand in a cap". Das Wort wurde früher auch beim Pferderennen verwendet, bei dem ein überlegenes Pferd ein vom Schiedsrichter bestimmtes Gewicht (genannt handicap) tragen musste. Im übertragenen Sinn wurde es später für eine Behinderung/Benachteiligung jeder Art verwendet.

bedeutet eigentlich "Einsitzer" in einer Institution wie dem Gefängnis, wird aber leider noch immer auch für Bewohner/innen von Heimen und Internaten gebraucht. Besser ist es von "Heimbewohner/innen" zu sprechen.

kommt ursprünglich aus dem Griechischen (idios). Es bedeutet "eigen, privat, eigentümlich" und wurde wertneutral gebraucht. Im 16. Jahrhundert wurde der Begriff in der deutschen Sprache heimisch, zunächst ebenfalls ohne negative Wertung. Erst durch die englische Rechtssprechung, die den Begriff auf eigenartige, oft geistig behinderte Personen (so genannte "Irre") anwendete, erhielt er sein negatives Image. Als Idiotie wurde eine schwere Form der -> geistigen Behinderung (S. 119 im Buch) bezeichnet. In der Medizin wurde der Begriff lange unkritisch benutzt. Mittlerweile wird das als diskriminierend bewertet. Heute werden häufig -> Menschen mit Lernschwierigkeiten (S. 29 im Buch) (früher "geistig Behinderte") mit dem Schimpfwort "Idiot" abgewertet. Seit einigen Jahren versuchen die Betroffenen dieses negative Image abzuschütteln. Menschen mit Lernschwierigkeiten sehen sich nicht mehr als "geistig behindert", sondern als Personen, denen es durch gesellschaftliche Vorurteile schwer gemacht wird, ihre Fähigkeiten zu nutzen.

bedeutet nach der WHO-Klassifizierung von 1976 "Schädigung". Der Begriff bezeichnet Mängel oder Normabweichungen der anatomischen, psychischen oder physiologischen Funktionen und Strukturen des Körpers. Vgl. -> Behinderung (S. 23 im Buch)

bedeutet im ursprünglichen Sinn die Verneinung (in-) des lateinischen Wortes "validus": Stark, kräftig, gesund. Die Bezeichnung "die Invaliden" ist so wie die -> Versehrten (S. 31 im Buch) ein veralteter Ausdruck für behinderte Menschen. Das Wort kommt heute noch in diversen Bezeichnungen wie "Zivilinvalidenverband", "Invalidenpension" oder "Invalidität" vor.

gibt es überall auf der Welt, sie sind keine eigene "Rasse". Der so genannte Kleinwuchs kann verschiedene Ursachen haben. Falsch ist, dass Menschen mit geringer Körpergröße weniger intelligent oder "ewige Kinder" sind. In der Medizin wurde lange Zeit von "Zwergwuchs" gesprochen, kleinwüchsige Menschen wurden demzufolge klischeehaft als "Zwerge" oder -> Liliputaner (S. 28 im Buch) bezeichnet. Wer über kleinwüchsige Menschen schreibt, sollte diese Ausdrücke nicht verwenden.

wurde vor 30 Jahren als Spendenaktion vom Landesstudio Niederösterreich (Initiator: Kurt Bergmann) zur Weihnachtszeit ins Leben gerufen, um behinderte Kinder zu unterstützen. Mittlerweile hat sich die Aktion auf ganz Österreich ausgeweitet und 2001/02 wurden mehr als 11 Millionen € gespendet. Die Aktion Licht ins Dunkel wird vom ORF und vielen anderen Medien beworben. Aufgrund des großen Erfolges fließt ein Teil der Spendengelder auch an andere Gruppen (von Armut betroffene Familien, Nachbar in Not, Hochwassergeschädigte). Das Gros der Einnahmen geht aber an behinderte Menschen. So gut diese Aktion für Unbeteiligte erscheinen mag - für behinderte Menschen ist sie zweischneidig. Denn Licht ins Dunkel wirbt, um Spenden zu lukrieren, häufig mit klischeehaften Bildern vom armen behinderten Menschen, der unser aller -> Mitleid (S. 122 im Buch) verdient. Aufgrund der enormen Medienpräsenz werden diese Klischees im großen Stil weiter transportiert und sind oft das Einzige, was über behinderte Menschen in den Medien gezeigt wird. Ausgeblendet bleibt dabei die Realität. Menschen mit Behinderungen, die arbeiten, werden so gut wie nicht gezeigt. Die Kritik an der Spendenaktion impliziert nicht, dass behinderte Menschen finanzielle Hilfe an sich ablehnen. Dort, wo öffentliche Mittel fehlen, werden Spendengelder gebraucht. Kampagnen, die auf Mitleid setzen, erschweren jedoch eine umfassende Integration, wie sie behinderte Menschen fordern. Auch deshalb, weil sich - anstatt behinderte Menschen zu beschäftigen - spendende Firmen durch Licht ins Dunkel werbewirksam von ihrer sozialen Verantwortung freikaufen.

Menschen, die überdurchschnittlich klein sind, werden im Volksmund oft "Liliputaner" genannt. Liliputaner sind Fabelwesen aus der Erzählung "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift und sie gibt es genau so wenig wie die sieben Zwerge. Es ist eigentlich verständlich, dass -> kleinwüchsige Menschen (S. 27 im Buch) nicht mit diesen Märchenfiguren verglichen werden wollen. Trotzdem werden sie im Alltag oft noch so genannt.

Die Frage, ob "Menschen mit Behinderung" (Einzahl) oder "Menschen mit Behinderungen" (Mehrzahl) sprachlich korrekt ist, sorgt bisweilen für Verwirrung. Dazu gibt es keine prinzipiellen Regeln. Die Ausdrucksweise hängt vom Kontext ab. Eine Person, die behindert ist, hat eine Behinderung (z.B. Querschnittlähmung oder Gehörlosigkeit) oder auch Behinderungen (z.B. Diabetes gekoppelt mit Blindheit). Handelt es sich um mehrere Personen oder allgemein um die gesellschaftliche Gruppe der Menschen, die behindert sind, ist meist die Verwendung der Mehrzahl (Behinderungen) sinnvoll. Denn es gibt nicht eine, sondern viele Formen von Behinderungen.

In letzter Zeit hat die Formulierung "Mensch mit besonderen Bedürfnissen" in den Sprachgebrauch Einzug gehalten, etwa in Gesetzestexten (z.B. niederösterreichisches Sozialhilfegesetz) oder in den Medien. Behinderte Menschen werden damit in der Öffentlichkeit augenscheinlich als Personengruppe mit "besonderen", mit "speziellen" Bedürfnissen gezeigt. Dabei wird jedoch ausgeblendet, dass diese Formulierung nicht alleine auf behinderte Menschen zutrifft, sondern auch auf obdachlose, arbeitslose, drogenkranke oder alte Menschen. Auch Kinder, Migrant/innen, Verbrechensopfer oder Vegetarier sind Personengruppen, die besondere Bedürfnisse haben. Eigentlich hat "jeder" Mensch besondere Bedürfnisse.

Menschen, die den allgemein gültigen intellektuellen -> Normen (S. 123 im Buch) nicht entsprechen, werden von der Gesellschaft vielfach als -> geistig behindert (S. 25 im Buch) angesehen. Viele Betroffene bezeichnen sich in letzter Zeit als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" oder als "Menschen mit Lernschwächen". Diese Begriffe sollen darauf hinweisen, dass diese Menschen "bloß" Schwierigkeiten beim Lernen und Aneignen von Wissen haben. Zusätzlich erschweren es Vorurteile und Barrieren, z. B. komplizierte Texte, die oft schon für Otto Normalverbraucher kaum zu verstehen sind, diesen Menschen, ihre intellektuellen Fähigkeiten zu nutzen. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben Gefühle, Gedanken und Wünsche - so wie andere Menschen auch. Dieser Grundsatz der "eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche" liegt der People First-Bewegung zu Grunde, die für ein -> selbstbestimmtes Leben (S. 42 im Buch) für Menschen mit Lernschwierigkeiten kämpft. Die Organisation wurde von Menschen mit Lernschwierigkeiten 1974 in Oregon/USA gegründet. Mittlerweile gibt es weltweit "People First-Gruppen", seit dem Jahr 2000 auch in Österreich. Vgl. -> Easy to Read (S. 80 im Buch) www.winexperts.net

Wenn jemand Pflege braucht, wird er schnell zum "Fall", meistens zu einem "Fall fürs Pflegeheim". Meine Mutter ist ein "Pflegefall". Der Begriff zerlegt sich auf der Zunge von selbst, in Pflege - Fall. Kann heißen: Ein Fall fürs Pflegeheim oder Mutter hat einen hohen Bedarf an Pflege. Zum Fall ist sie geworden. Zum Casus, wie die Mediziner heute noch manchmal sagen. Die Frage, wie schwierig man es den anderen macht, als Pflegefall, beschäftigt viele und alle sagen: Ein Pflegefall möchte ich niemals sein. Wer schon? Aber warum die Mutter zum Pflegefall machen, sie damit ihrer Person berauben? Die Abwertung vermag die psychosoziale Belastung nur kurzfristig zu lindern. Beim schweren medizinischen Not-"Fall" geht es um Leben und Überleben, da sind vorerst Name und Adresse nicht wichtig. Beim "Pflegefall" geht es um Leben. Person hat Vorname und Nachname und ist Mutter oder Vater oder Kind. Der subjektiven Sicht des Betroffenen wird man besser gerecht, wenn man von einer "pflegebedürftigen Person" spricht.

wird von den gehörlosen Menschen als diskriminierend empfunden, da der Ausdruck suggeriert, dass gehörlose Menschen stumm sind. Das ist falsch. Gehörlose Menschen können sehr wohl sprechen, aber nicht hören, was sie sprechen. Daher ist die Lautsprache bei dieser Personengruppe eingeschränkt nutzbar. Taub ist eine Zustandsbeschreibung für Gefühllosigkeit im eigentlichen und im übertragenen Sinn. So ist etwa von "tauben Fingern" oder "etwas stößt auf taube Ohren" die Rede. Das Wort "taubstumm" wird aber immer noch verwendet. Richtiger ist es von Gehörlosigkeit zu sprechen. Behindertenverbände plädieren daher auch für eine Umbenennung der Taubstummengasse im

4. Wiener Gemeindebezirk, benannt nach dem k.k. Taubstummeninstitut, das sich von 1803 bis 1913 hier befand. Vgl. -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch)

Normalerweise hat der Mensch 23 Chromosomenpaare, das heißt 46 einzelne Chromosomen. Ein Paar besteht aus einem Chromosom des Vaters und einem Chromosom der Mutter. Beim so genannten -> Down Syndrom (S. 24 im Buch) existiert das 21. Chromosom dreimal statt zweimal. Diese Tatsache, dass das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist, erklärt den Begriff Trisomie 21 (gr.-lat. Tri = 3). Die Folgen der Trisomie 21 sind Symptome wie ein plattes Gesicht, schütteres Haar, schrägstehende Augen, sowie eine Lernbehinderung, die unterschiedlich ausgeprägt ist. Menschen mit Trisomie 21 haben vielfältige Fähigkeiten. Viele von ihnen sind überdurchschnittlich beweglich, sehr kontaktfreudig und sozial, musikalisch und zeichnen sich oft durch gute intuitive Menschenkenntnis aus.

bedeutet eigentlich "verwundet". Vor dem 1. Weltkrieg wurden Menschen, die im Krieg ohne eigene Schuld verletzt wurden, als "Versehrte" bezeichnet. Heute wirkt das Wort antiquiert, außerdem sind heute nach 60 Jahren Frieden in Österreich nur mehr sehr wenige Menschen tatsächlich (Kriegs-)Versehrte. Im Sprachgebrauch ist das Wort dennoch bisweilen in Verwendung, z.B. als Versehrten-WC oder Versehrten-Sport oder in der Unfallversicherung, wo es noch den Terminus "Versehrtenrente" gibt. Vgl. -> invalid (S. 27 im Buch)

Inhaltsverzeichnis

- Arbeitsassistenz

- Arbeitsbegleiter/in

- Arbeitsmarkt

- Arbeitsplatzassistenz

- Assistenzgenossenschaften

- Beschäftigungstherapie

- Empowerment

- Geschützte Beschäftigung

- Independent Living

- Integrative Betriebe

- Job-Coach Vgl.

- Mentoring

- Peer Counseling

- Persönliche Assistenz

- Selbstbestimmt Leben

- Supported Employment

- Teilgeschützte Beschäftigung

- Unterstützte Beschäftigung

Assistenz schafft Unabhängigkeit

Der zentrale Begriff dieses Kapitels lautet Selbstbestimmt Leben. Er stellt sowohl den thematischen Ausgangspunkt als auch den Endpunkt einer Entwicklung dar, die behinderten Menschen das Recht einräumt, ihr Leben eigenständig und nach eigenen Vorstellungen führen zu können.

Manche Menschen mit Behinderungen brauchen viel und laufend Unterstützung, sei es im Alltag oder bei der Erledigung beruflicher Aufgaben. Es besteht allerdings ein wesentlicher Unterschied zwischen jenen Formen der Unterstützung, die von den Anforderungen der Anspruchnehmer/innen geleitet wird und gegenseitigen Respekt und Gleichwertigkeit voraussetzt, und jener Betreuung und Pflege, in der Nehmende und Gebende in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Der Unterschied lässt sich leicht nachvollziehen: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall und sind für eine längere Zeitspanne auf die Hilfe anderer Personen angewiesen - wollen Sie lieber nach Gutdünken ihres Pflegers betreut oder bei der Bewältigung Ihres gewohnten Alltags unterstützt werden?

Ein selbstbestimmtes Leben ist nicht ein Leben, das durch eine von Institutionen geregelte Betreuung und Pflege bestimmt wird. Im Gegenteil. Die Selbstbestimmung beginnt mit dem Recht auf persönliche Assistenz, die es erlaubt, selbst zu entscheiden und zu organisieren, wann, wo und wie Unterstützung im Alltag notwendig ist. Sie setzt sich fort mit verschiedenen Formen von Arbeits(platz)assistenz, die dazu beitragen können, dass sich behinderte Menschen im Berufsleben verwirklichen. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung bedeutet mehr Selbstbewusstsein für jene, die diesen Emanzipationsprozess geschafft haben. Es bedeutet auch, dass behinderte Menschen tatsächlich in alle Lebensbereiche eingebunden werden, vom Kindergarten bis zur Schule, von der Freizeit bis hin zur Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude für Alle.

Ein flexibles System von Hilfestellungen soll es ermöglichen, Idealen wie Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit für alle Mitglieder unserer Gesellschaft näher zu kommen. Dieses Recht auf Selbstbestimmung ist in Österreich - noch - nicht selbstverständlich.

Petra Wiener

Durch Arbeitsassistenz werden Menschen mit Behinderungen beraten und unterstützt, einen Arbeitsplatz zu finden oder zu sichern, der ihren persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Wünschen entspricht. Prinzipiell könnten alle Menschen, unabhängig von Art und Schwere ihrer Behinderung, mit entsprechender Unterstützung am allgemeinen -> Arbeitsmarkt (S. 37 im Buch) tätig sein. Im englischsprachigen Raum werden Arbeitsassistent/innen als Job-Placement-Worker bezeichnet. Das Angebot der Arbeitsassistent/innen richtet sich auch an die Arbeitgeberseite, etwa mit Informationen zu arbeitsrechtlichen Angelegenheiten oder barrierefreier Arbeitsplatzgestaltung. Umgesetzt wurde dieses individuelle Modell unterstützter Beschäftigung in Österreich erstmals 1992 in zwei Pilotprojekten für psychisch beeinträchtigte Menschen in Linz und in Wolkersdorf im Weinviertel. Die Erfolge verdeutlichen, dass sich dieses Service in der Praxis bewährt hat. Derzeit wird diese Dienstleistung, gefördert vom Bundessozialamt, nahezu flächendeckend im gesamten Bundesgebiet angeboten. Weitere Informationen dazu bietet die "Projektdatenbank" auf der Website des Bundessozialamtes: www.bmsg.basb.gv.at

Teilweise gleichbedeutend mit Arbeitsassistent/in wird der Begriff Arbeitsbegleiter/in (engl.: "Job Coach" oder "Job Trainer" oder "Job Coordinator") verwendet. Werden diese Bezeichnungen für zwei verschiedene Aufgabengebiete unterschieden, steht ArbeitsbegleiterIn für eine Person, die einen Menschen mit Behinderung in der ersten Phase nach Antreten der Stelle ins Unternehmen unterstützt. Die Aufgaben der Arbeitsbegleitung bestehen darin, die/den Arbeitsassistenznehmer/in in den Betrieb zu begleiten und mittels Training on the Job (Qualifikation am Arbeitsplatz) einzuarbeiten. Übernimmt diese Funktion eine andere Person als diejenige, die die Stelle vermittelt hat (wie in manchen Arbeitsassistenzprojekten), erfolgt eine Arbeitsteilung zwischen Arbeitsbegleiter/in und Arbeitsassistent/in. Werden beide Aufgabenfelder von ein und derselben Person betreut, sind die Begriffe gleichbedeutend (wobei Arbeitsassistenz der Oberbegriff ist).

Den Gegenpol zu Sondereinrichtungen und -> geschützter Beschäftigung (S. 39 im Buch), die einen von der freien Wirtschaft isolierten "zweiten Arbeitsmarkt" darstellen, bildet der "erste" oder "allgemeine Arbeitsmarkt". Er zeichnet sich dadurch aus, dass er durch freien Wettbewerb bestimmt wird und auf ihm vorwiegend nichtbehinderte Menschen tätig sind. Da ein sehr hoher Anteil an Menschen mit Behinderungen keine Arbeit hat, stellt die berufliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt ein, auch von der EU gefördertes Ziel der österreichischen Bundesregierung dar. Seit 2001 wurden die Förderinstrumente zur beruflichen Integration für Menschen mit Behinderungen durch die so genannte -> Behindertenmilliarde (S. 47 im Buch) wesentlich ausgeweitet (Beispiele: Übergang Schule - Beruf, Sensibilisierungsmaßnahmen)

ist eine Form der -> Persönlichen Assistenz (S. 41 im Buch) am Arbeitsplatz. Die Assistenznehmer/innen sind in diesem Fall Auftraggeber. Arbeitsplatzassistent/innen übernehmen Handreichungen und Tätigkeiten, die ihr/sein Auftraggeber/in aufgrund der Behinderung nicht oder nicht so effizient ohne Hilfe ausführen kann. Wie sich diese Aufgaben konkret gestalten, richtet sich nach den Wünschen und der Anleitung der Person, die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz in Anspruch nimmt. Da es in Österreich auf diese Unterstützung noch keinen Rechtsanspruch gibt, gestaltet sich die Finanzierung oft äußerst schwierig und erfolgt in der Regel aus eigener Tasche.

unterstützen und begleiten Menschen mit Behinderungen bei der Organisation von persönlicher Assistenz, von der Personalsuche und -auswahl über Lohnverrechnung und arbeitnehmer/innen-rechtliche Angelegenheiten bis hin zu Kranken- und Urlaubsvertretungen. Assistenzgenossenschaften finden sich in den Bundesländern und in der Bundeshauptstadt, wo im Jahr 2002 diese Servicestelle von der Selbstbestimmt Leben Initative Wien gegründet wurde: www.wag.or.at

In diesem so genannten "geschützten Bereich" arbeiten Menschen mit Behinderungen ohne Sozialversicherung für Taschengeld an Stelle von Lohn. In Beschäftigungstherapie kommen Personen, die weniger als die Hälfte der Arbeitsleistung einer/s Nichtbehinderten erbringen können. Mit dieser -> Aussonderung (S. 117 im Buch) vom allgemeinen -> Arbeitsmarkt (S. 37 im Buch) und somit einem wichtigen Bereich des sozialen Lebens geht ein abgestimmtes Freizeitprogramm und eine fixe Tagesstruktur einher. Festgelegt werden diese Regelungen von den meist privaten Trägern der Einrichtungen, das sind vor allem kirchliche Hilfswerke, Wohlfahrts- oder Elternorganisationen.

steht einerseits für die Überwindung sozialer und gesetzlicher Ungleichheiten und Diskriminierungen, andererseits für "einen Prozess, in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen. Leitperspektive ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens" (THEUNISSEN/PLAUTE, 1995,

S. 12 im Buch). Der Begriff Empowerment wurde im Zuge der amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen der 1970-er Jahre geprägt. Das sprachliche Äquivalent zu "Black Power" oder "Women Power" ist der provokante Ausdruck "Krüppelpower". Zu deutsch wörtlich "Ermächtigung" ist unter Empowerment allgemein die Emanzipation gesellschaftlich benachteiligter Gruppen zu verstehen. Dieses neue Bewusstsein für die eigenen Stärken ist Ursprung und Antriebsfeder sowohl der -> Independent Living-Bewegung (S. 39 im Buch) als auch der People First-Bewegung. Anliegen ist es, die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund zu rücken und nicht ihre physische oder psychische Beeinträchtigung.

ist ein Beschäftigungsmodell, bei dem Menschen mit Behinderungen in so genannten "geschützten Werkstätten" arbeiten. Die Tätigkeit in betreuten Strukturen sollte sie für die Anforderungen des ersten -> Arbeitsmarktes (S. 37 im Buch) qualifizieren und auf diese vorbereiten. Vielfach gehen die "Klient/innen" solcher Einrichtungen dort jedoch Tätigkeiten nach, die auf dem ersten Arbeitsmarkt von sehr geringer oder gar keiner Bedeutung sind, wie z.B. Besenbinden, Körbeflechten u. Ä. Ein weiteres Manko dieses Beschäftigungsmodells besteht darin, dass die Betreiber/innen von Werkstätten in der Regel ökonomischen Prinzipien unterworfen sind, das heißt Geld erwirtschaften sollen. Der Konflikt, die dort Angestellten auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten zu müssen, dadurch aber gleichzeitig die produktivsten Mitarbeiter/innen an die freie Wirtschaft zu verlieren, ist vorprogrammiert. Das Modell der Geschützen Werkstätten ist in der Praxis stark vom Betreuungsgedanken und von Fremdbestimmung geprägt und daher eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Vgl. -> Integrative Betriebe (S. 40 im Buch)

geht auf eine amerikanische Bürgerrechtsbewegung von Menschen mit Behinderungen Ende der 1960-er Jahre zurück. Die Vertreter dieser Bewegung lehnten sich gegen die Institutionalisierung und die reduzierende, vorwiegend klinische Bewertung ihrer Lebensumstände auf. Forderungen der Initiative sind Selbstbestimmung, konsumentenorientierte Unterstützungsangebote und Hilfen, das Recht auf aktive Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben sowie deren verwaltungsmäßige Umsetzung (Vgl.: ÖSTERWITZ in Integra Tagungsmagazin, 1994, S. 45-54 im Buch).

Anfang der 1970-er Jahre entstanden die ersten Zentren für Independent Living in Amerika, die als Beratungsstellen Serviceleistungen wie Rechtsberatung, Hilfe bei Fragen der Mobilität, der Assistenz, oder bei Behördenwegen etc. anboten und anbieten. Vgl. -> Selbstbestimmt Leben (S. 42 im Buch)

sollen behinderte Menschen mit dem Ziel der (Wieder-) Eingliederung in den offenen Arbeitsmarkt beschäftigen. Soweit dies nicht möglich ist, stellen sie auch Dauerarbeitsplätze zur Verfügung. Die Dienstnehmer/innen mit Behinderung arbeiten in einem IB zu einem kollektivvertraglich geregelten Lohn und sind, im Gegensatz zur - > geschützten Beschäftigung (S. 39 im Buch), sozialversichert. Zur Unterstützung und Beratung stehen den Arbeitnehmer/innen dieser Betriebe fachbegleitende Dienste (Ärzt/innen, Psycholog/innen, Sozialarbeiter/innen und berufskundliche Sachverständige) zur Verfügung. Über die Aufnahme in einen integrativen Betrieb entscheidet ein Team, in dem u.a. das Bundessozialamt vertreten ist. Integrative Betriebe gibt es vor allem in den Bereichen Holz- und Metallverarbeitung, Druckereien, Kunststoffverarbeitung und Montage. Sie erhalten zwar Subventionen, müssen aber den Großteil ihrer Aufwendungen selbst erwirtschaften. www.basb.bmsg.gv.at

ist eine Variante des -> Supported Employment (S. 42 im Buch). Anders als bei der -> Arbeitsassistenz (S. 36 im Buch) weisen hier nicht externe Arbeitsassistent/innen, sondern ein/e Kolleg/in im Betrieb einen Menschen mit Behinderung in den neuen Job ein. Dieser Mentor wird von einer Supported-Employment-Agentur in ihre/seine Aufgaben eingeführt und bei etwaigen Problemen unterstützt. Das Modell des Mentoring wird auch als "Natural Support" bezeichnet.

ist eine Beratungsmethode, die davon ausgeht, dass Menschen mit Behinderungen einander bei verschiedensten Fragestellungen besser unterstützen und beraten können als Nichtbehinderte. Denn Menschen mit eigenen Erfahrungen, etwa mit Diskriminierung durch Behörden oder bei der Jobsuche, fühlen sich leichter in Menschen in ähnlichen Lebensumständen ein. Grundprinzipien dieser mit der -> Independent Living-Bewegung (S. 39 im Buch) verbundenen Beratungsform sind aktives Zuhören, Beratung ohne Bevormundung und Übernahme von Eigenverantwortung für die eigenen Probleme. Auf politischer Ebene fordern Independent Living-Vertreter/innen, dass auch für Menschen mit Behinderungen möglichst große Wahlmöglichkeiten, z. B. bei der Ausbildung oder der Berufswahl, geschaffen werden. Eine ausführliche Erklärung des Begriffes findet sich auch auf der BIZEPS-Website: www.service4u.at/bizeps/index2.html.

ist eine auf die individuellen Bedürfnisse "maßgeschneiderte" Hilfe, die die Assistenznehmer/innen in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Körperpflege, Haushaltshilfe, Mobilitätshilfe sowie Kommunikationshilfe. In jedem Fall aber soll die Persönliche Assistenz von den Assistenznehmer/innen angeleitet, Zeit, Ort und Ablauf von ihnen bestimmt und die Assistenzleistenden von ihnen ausgesucht werden (Vgl.: www.bizeps.or.at ). Menschen mit Behinderungen sind durch dieses Angebot unabhängig von Vorgaben und Bevormundung durch Institutionen. Damit einher geht auch ein neues Rollenverständnis weg vom hilflosen Leistungsempfänger hin zum Auftraggeber, nach dessen Wünschen die Assistenz abläuft. In der Rolle als Auftraggeber müssen die Assistenznehmer/innen koordinieren, wo und wann sie persönliche Assistenz benötigen und wie diese zu finanzieren ist. Sie sollten auch über Personalkompetenz und Menschenkenntnis verfügen. Schließlich ist Persönliche Assistenz ohne Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen nicht machbar.

ist die deutsche Entsprechung von -> Independent Living (S. 39 im Buch). Diese Bürgerrechtsbewegung von Menschen mit Behinderungen ging Ende der 1960-er Jahre von den USA aus. In Österreich gibt es Selbstbestimmt Leben-Initiativen in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Schwaz in Tirol. "Menschen mit Behinderungen arbeiten daran, ihre persönliche Kompetenz im Rahmen der Selbstbestimmung zu nützen. Die Menschen sehen sich als Expert/innen in eigener Sache und lernen sich selbst -> Persönliche Assistenz (S. 41 im Buch) zu organisieren und anzulernen. Sie arbeiten an der politischen Selbstvertretung und kämpfen für die Gleichstellung und Antidiskriminierung." (Vgl. BURTSCHER, 1999)

oder "Unterstützte Beschäftigung" lässt sich durch vier Merkmale charakterisieren: 1. Es ist bezahlte Arbeit, die 2. in einem integrativen Arbeitsumfeld verrichtet wird, d.h. dass die Mehrzahl der Kolleg/innen nichtbehindert sind. 3. ermöglicht Supported Employment Menschen mit Behinderungen, unabhängig von Grad und Schwere der Beeinträchtigung, durch entsprechende Unterstützung einer sinnvollen Erwerbstätigkeit nachzugehen.

4. handelt es sich um eine langfristige Form der Unterstützung, die - falls nötig - die gesamte Zeit einer Anstellung hindurch geleistet wird (Vgl. DOOSE, 1997). Bei Supported Employment stehen die Fähigkeiten und Talente eines jobsuchenden Menschen mit Behinderung im Vordergrund, nicht seine Defizite. Umgesetzt wird Supported Employment seit Ende der 1980er Jahre in Europa in Form von vier Modellen (Vgl. BADELT/ÖSTERLE in Badelt (Hg.) Wien, 1992, S. 79-150 im Buch):

-

Individuelles Betreuungsmodell: Ein Mensch mit Behinderung geht mit Unterstützung einer/s Assistent/in einem Beruf auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach.

-

Arbeitsenklave: Eine ständige Gruppe von Mitarbeitern mit Behinderung wird in einer eigenen Einheit eines Unternehmens von einem oder mehreren Assistent/innen betreut.

-

Die Mitglieder der Arbeitsenklave sollen später auf einem

-

individuellen Arbeitsplatz beschäftigt werden.

-

Mobile Arbeitsgruppe: Eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen wird an verschiedenen Orten für die Dauer eines Auftrages eingesetzt.

-

Integrative Betriebe (S. 40 im Buch)

Inhaltsverzeichnis

- Behindertenmilliarde

- berufliche Integration

- Berufsqualifizierung

- Bildung für Alle

- Clearing

- I-Kinder

- inklusive Erziehung

- Integer

- Integration in der Schule

- Integration in weiterführenden Schulen

- Integrationsklasse

- integrative Volkshochschulkurse

- Integrativer Kindergarten

- Interkulturelles Lernen

- Normalisierungsprinzip

- QSI

- Salamanca Erklärung

- Sonderschulen

- soziale Integration

- Spezial-Sonderschulen

- SPF

- TQL

- Uniability

Gemeinsam Leben und Lernen

Integration bedeutet die Eingliederung eines Teilstücks in ein Ganzes. In unserem konkreten Fall bedeutet es die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen in unsere Gesellschaft. In dieser Auffassung wird Integration durchaus als wichtige Aufgabe der Gesellschaft anerkannt und weitgehend befürwortet. Sie ist jedoch irreführend, da ihr die Sichtweise innewohnt, dass etwas von außen in etwas Bestehendes aufgenommen wird. Behinderte Menschen werden in die Gesellschaft integriert. Es genügt jedoch nicht, einen Platz für behinderte Menschen in unserer Gesellschaft zu schaffen, sie zu betreuen, sie zu beschäftigen etc. Sie haben bereits einen Platz in unserer Gesellschaft, sind einer von vielen Bestandteilen davon und sind als solcher anzusehen und zu behandeln. In Fachkreisen wird dieser neuen Sichtweise durch die Verwendung eines neuen Begriffes Rechnung getragen. Der Begriff "Inklusion" entstammt dem angelsächsischen Sprachraum und setzt sich nach und nach auch im deutschsprachigen Raum durch. Er beschreibt ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Inklusion stellt ein Modell dar, in dem allen Menschen dieselbe Achtung, dieselbe Würde, dieselbe Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und dieselben Rechte zuerkannt werden. Die Einführung des neuen Begriffes leitet einen Umdenk-Prozess ein. Das Zusammenleben von behinderten und nicht-behinderten Menschen soll eine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft sein.

Andrea Martiny

ist die geläufige Abkürzung für die Beschäftigungsoffensive für behinderte Menschen, die die österreichische Bundesregierung im Jahr 2001 startete. Mittel in der Höhe von 1 Milliarde Schilling (laut Rechnungshof de facto 59,59 Millionen € ) wurden dafür zur Verfügung gestellt. Ziel der Beschäftigungsoffensive ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit die Integration von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus werden auch Maßnahmen zur Verbesserung des beruflichen Umfelds gefördert (z.B. Gebärdendolmetscher/innen, Job-Coaching, etc.) Zielgruppen der Beschäftigungsoffensive sind insbesondere:

-

behinderte Jugendliche (mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf, S. 57 im Buch) unmittelbar vor oder beim Übergang von der Schule ins Berufsleben

-

behinderte Menschen höheren Alters zur Aufrechterhaltung bestehender Arbeitsplätze, die durch zunehmende gesundheitliche Beeinträchtigung (z.B. chronische Erkrankungen) gefährdet sind, sowie

-

behinderte Menschen mit besonderen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt (vor allem psychisch behinderte, geistig behinderte und sinnesbehinderte Personen). www.bmsg.gv.at/bmsg/relaunch/behinderung/content/behindertenmilliarde.htm

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben gestaltet sich gerade für behinderte Menschen schwierig. Potenzielle Arbeitgeber/innen können die Fähigkeiten und Möglichkeiten behinderter Bewerber/innen oft nicht einschätzen. Manchmal sind nur kleine Hilfestellungen oder Änderungen notwendig, damit Arbeitnehmer/innen mit Behinderung ihren Job erledigen können. Wenn ein behinderter Arbeitnehmer technische Hilfsmittel für seinen Arbeitsplatz benötigt, so werden etwa -> Sprachausgabe (S. 110 im Buch) oder eine spezielle Tastatur vom Bundessozialamt gefördert. Blinde Menschen z.B. können dadurch mit technischen Hilfsmitteln in vielen Berufen tätig sein, die sich mit EDV und Internet beschäftigen oder wo Menschen mit dem Computer arbeiten. Da Menschen mit Behinderungen keine reinen Empfänger von Hilfsleistungen sein wollen, sondern ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten können und ein selbstbestimmtes Leben führen möchten, ist Integration in der Arbeitswelt ein wichtiges Moment im gesellschaftlichen Zusammenleben. Vgl. -> soziale Integration (S. 56 im Buch)

Unter diesem Begriff werden allgemein arbeitsmarktpolitische Projekte und Maßnahmen zusammengefasst, die der beruflichen Integration behinderter Menschen dienen. Das Kursangebot ist eindeutig am Arbeitsmarkt orientiert und vergleichsweise eingeschränkt. Es bietet die "klassischen" Schulungen, wie z. B. Massage-Lehrgänge für hochgradig Sehbehinderte und Blinde oder EDV- und Teleschulungen für Gehörlose sowie Ausbildungen für einfache Bürotätigkeit oder manuelle Tätigkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung an. Das Angebot orientiert sich im Wesentlichen an den Fähigkeiten behinderter Menschen, die ihnen zugetraut und am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Es orientiert sich jedoch nicht an den ganz persönlichen Interessen und Begabungen. Behinderte Menschen haben kaum die Möglichkeit der freien Berufswahl, sondern werden nach Art ihrer Behinderung in bestimmten Berufsfeldern schubladisiert. Die Lehrerin im Rollstuhl, der Balletttänzer mit -> Down-Syndrom (S. 24 im Buch), die sehbehinderte Hotelrezeptionistin etc. sind selten anzutreffen und - oder gerade deshalb - für viele unvorstellbar. Eine umfassende Auflistung und Kurzbeschreibung bestehender Projekte in Österreich findet sich unter: www.wegweiser.bmsg.gv.at

Unter diesem Motto lassen sich die Bemühungen hin zu einem integrativen Schulwesen zusammenfassen. Was im skandinavischen Raum und in Italien schon lange üblich ist, wurde in Österreich vereinzelt in "wilder Integration" ausprobiert. Elterninitiativen und engagierte Lehrer/innen fordern seit Mitte der 1980-er Jahre das Recht auf -> Integration in der Regelschule (S. 50 im Buch). Die gesetzlichen Grundlagen zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schüler/innen enden nach der 8. Schulstufe - in Polytechnischen Schulen sind allerdings integrative Schulversuche vorgesehen. Ein 10. oder 11. Schuljahr ist nur in der Sonderschule möglich. Nichtbehinderte Kinder können hingegen bis zu 15 - oder auch mehr - Jahre zur Schule gehen. Gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen Eltern mit der Unterstützung von Integration:Österreich für das Recht auf Aus- und Weiterbildung. Denn die Polytechnische Schule allein wird dem breiten Spektrum an (Aus-) Bildungsbedürfnissen behinderter Jugendlicher nicht gerecht. Um ihr Begabungspotential voll entfalten zu können, brauchen sie die gleiche Vielfalt an Bildungsangeboten und zumindest ebensoviel Zeit dafür wie ihre nicht behinderten Schulkolleg/innen auch. www.ioe.at Vgl. -> Integration in weiterführenden Schulen (S. 51 im Buch)

ist eine Dienstleistung für junge Menschen mit Behinderungen an der Nahtstelle von Schule und Beruf. Clearing soll unter Einbeziehung von Eltern bzw. Lehrer/innen die Jugendlichen über künftige Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten aufklären und Entscheidungsgrundlagen für ein realistisches weiteres Vorgehen in Richtung berufliche Integration schaffen. Das Angebot besteht österreichweit, wird in den einzelnen Bundesländern und Clearingstellen jedoch unterschiedlich umgesetzt. Häufig ist Clearing an eine -> Arbeitsassistenz (S. 36 im Buch) für Jugendliche gekoppelt. Die Clearing-Projekte werden vom Bundessozialamt aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive finanziert. -> Behindertenmilliarde (S. 47 im Buch)

ist eine vor allem unter Pädagog/innen sehr gebräuchliche, umgangssprachliche Bezeichnung für Schüler/innen mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf (S. 57 im Buch) in integrativen Schulmodellen.

ist ein erzieherisch-pädagogischer Ansatz, der einen grundsätzlichen Wandel der selektionsorientierten Pädagogik beansprucht. Im Sinne einer "Pädagogik der Vielfalt" geht der Ansatz über die Diskussion der gemeinsamen (schulischen) Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder hinaus. Es ist eine Erziehung, die Unterschiedlichkeit willkommen heißt, unabhängig von Geschlechterrollen, ethnischer, religiöser, sprachlicher usw. Zugehörigkeit oder Behinderung. Sie setzt tiefgreifende pädagogische Reformen voraus, die gerade für die gemeinsame (schulische) Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder bedeutsam ist. Vgl. -> Integration in der Schule (S. 50 im Buch)

Das Projekt hat das Ziel, die Integration in der Lehrer/innenausbildung zu verankern und somit eine bisher vernachlässigte Lücke zu schließen. Gemeinsam mit 15 europäischen Partneruniversitäten wurde ein Curriculum für eine integrative Lehrer/innenausbildung entworfen. Die konkrete Umsetzung der festgelegten Prinzipien und Inhalte obliegt den Institutionen der Lehrer/innenbildung. In Österreich bietet u.a. die Pädagogische Akademie des Bundes Oberösterreich einen 3-semestrigen, berufsbegleitenden Akademielehrgang zur Integrationslehrer/in an. http://integer.pa-linz.ac.at

oder Schulische Integration bezeichnet den gemeinsamen Schulbesuch behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher und ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung -> sozialer Integration (S. 56 im Buch) und Gleichstellung. Die Nicht-Aussonderung bzw. Nicht-Abschiebung von Kindern in die -> Sonderschulen

(S. 55 im Buch) ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Der schulischen Integration kommt vor allem deshalb eine besondere Rolle zu, weil die Kinder das Zusammenleben von Kindheitstagen an als alltäglich und normal erleben. Damit wird ein Grundstein für das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung gelegt. Um vollständige Inklusion und Chancengleichheit zu schaffen, sollte sich schulische Integration durch alle Schulstufen und Schultypen, vom Pflichtschulbereich bis zu den weiterführenden Schulen ziehen und bereits im vorschulischen Bereich in -> integrativen Kindergärten (S. 53 im Buch) stattfinden. Diesem umfassenden Verständnis von Integration werden derzeit die Gesetzeslage und die öffentliche Meinung in Österreich nicht gerecht.

Chronologie zur Integration im österreichischen Schulwesen

|

1984 Errichtung der ersten -> Integrationsklasse (S. 52 im Buch) als Schulversuch |

|

1988 Schaffung der gesetzlichen Grundlage zur Durchführung integrativer Schulversuche, § 131a, 11. Novelle des Schulorganisationsgesetzes(SchOG) |

|

1993 gesetzliche Verankerung der Integration im Regelschulwesen für den Bereich der Volksschule, 15. Novelle des SchOG |

|

1996 gesetzliche Verankerung der Integration im Regelschulwesen für den Bereich der Sekundarstufe I (Haupt- & Mittelschule, AHS-Unterstufe), 17. Novelle des SchOG |

Gegen den Besuch einer AHS- oder BHS-Oberstufe für Menschen mit Behinderungen werden in der öffentlichen Debatte verschiedene Argumente angeführt, etwa: "Weiterführende Schulen sind nur Aufbewahrungsstätten" oder "Der Berufsorientierungslehrgang, eine Vorlehre, Anlehre oder spezielle Kurse sind geeigneter als eine integrative Bildung an allen Schultypen der Sekundarstufe II". Jugendlichen mit Körper- oder Sinnesbehinderung ist der Besuch einer weiterführenden Schule ihrer Wahl oft durch bauliche Barrieren oder aufgrund mangelnder Hilfsmittel, z.B. -> Gebärdensprachdolmetsch (S. 85 im Buch) nicht möglich. Alternative und innovative Modelle und Schulversuche sind bislang Einzelfälle.

Dieses Modell -> schulischer Integration (S. 50 im Buch) sieht den gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler/innen unabhängig von Art und Grad der Behinderung vor. Integrationsklassen werden in Österreich vor allem im Volksschulbereich und zum Teil in der Sekundarstufe I (vor allem in der Hauptschule) geführt. Charakteristisch für Integrationsklassen sind 4 Merkmale:

-

eine verminderte Klassenschülerzahl

-

Unterricht durch zwei Pädagog/innen (davon ein/e Sonder- pädagoge/in) in allen Unterrichtsstunden, in denen Schüler/innen mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf (S. 57 im Buch) anwesend sind

-

Unterricht nach verschiedenen Lehrplänen innerhalb der Klasse

-

Auflösung der Leistungsgruppen in der Hauptschule

Die Qualität des Unterrichts ist trotz dieser einheitlichen Rahmenbedingungen in allen Integrationsklassen unterschiedlich und stark von der persönlichen Einstellung, dem Engagement und der Ausbildung der jeweiligen Lehrpersonen abhängig.

Volkshochschulen leisten sowohl einen bedeutenden Beitrag zur persönlichen Freizeitgestaltung als auch zur Weiterbildung. Dieser Bereich ist Menschen mit Behinderungen aber nicht uneingeschränkt zugänglich. Zum einen sind es bauliche Barrieren, die den Besuch interessanter Kurse unmöglich machen. Zum anderen haben manche behinderte Menschen Hemmungen, nicht speziell integrative Kurse zu besuchen. Kursleiter/innen wie auch Teilnehmer/innen sind im Regelfall nicht darauf eingestellt, dass behinderte Menschen "normale" Kurse besuchen. Mangels ausreichender Sensibilisierung und Ausbildung sind oft Hemmungen vorhanden, die gerade durch das gemeinsame Interesse an einer Sache bzw. das gemeinsame Lernen überwunden werden könnten. VHS-Kurse, an denen behinderte Menschen problemlos teilnehmen können, sind demnach ziemlich rar. Angebote setzt in Wien beispielsweise die VHS Meidling, in der VHS 11 in Simmering können behinderte Menschen neben vielfältigen speziellen Kursen nach Rücksprache mit den Kursleiter/innen auch das allgemeine Kursangebot nutzen. (Nicht alle Kursräume sind aber auch rollstuhlgerecht.)

VHS 11: www.vhs11.at/kursangebot/kursthemen/integration.htm

VHS Meidling: www.meidling.vhs.at

Den Kindergärten kommt im Sinne der Integration bzw. einer -> inklusiven Erziehung (S. 50 im Buch) ein besonderer Stellenwert zu, da sie die erste Stufe im institutionalisierten Sozialisationsprozess der Kinder darstellen und es somit ermöglichen, einen vorurteilslosen Umgang miteinander von Anfang an zu lernen. Der erste integrative Kindergarten Österreichs wurde 1978 in Innsbruck gegründet. Die Anzahl stieg vor allem in den 1980-er Jahren österreichweit stark an, schwankt heute jedoch regional. Eine gesetzliche Verankerung auf Landesebene konnte bereits in 7 Bundesländern erzielt werden (außer in Wien und der Steiermark).

bezeichnet die integrative Beschulung von Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache. Der Begriff hat sich im österreichischen Schulwesen zum besseren Verständnis des Überbegriffes "Integration" durchgesetzt.

Behinderte Menschen leben oft in Heimen, gehen in eine -> Sonderschule (S. 55 im Buch) und werden häufig als Erwachsene wie Kinder behandelt. Das Normalisierungsprinzip geht davon aus, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, in einem "normalen" Umfeld mit Gewohnheiten wie Du und Ich zu leben. Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Entscheidungen müssen akzeptiert und respektiert werden. Es geht also nicht darum, behinderte Menschen zu normalisieren oder an die Gesellschaft anzupassen, sondern Lebensbedingungen zu schaffen, die ein Miteinander-Leben ermöglichen. Voraussetzung ist die Grundannahme der Gleichheit behinderter und nichtbehinderter Menschen und damit deren rechtliche Gleichstellung. Damit steht dieses Prinzip im Gegensatz zur -> Aussonderung (S. 117 im Buch) für Integration und Gleichstellung (Vgl. NIRJE, 1994).

ist die Abkürzung für "Quality Supported Skills for Integration" und bedeutet: "Qualitätsunterstützte Ausbildung für Beschäftigte in der Integration behinderter Menschen im dritten Sektor". QSI ist eine österreichische Entwicklungspartnerschaft im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Ziel der Initiative ist die Entwicklung und Vernetzung integrationsrelevanter Ausbildungen. QSI strebt in Zusammenarbeit mit Betroffenen, Angehörigen, Beschäftigten im Integrationsbereich, Vertreter/innen integrativer (Aus-)Bildungseinrichtungen und der öffentlichen Hand (Fördergeber) die Schaffung einheitlich abgestimmter Ausbildungen für "Integrationsfachkräfte" an. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Sicherung bestimmter Qualitätsmerkmale und allgemein anerkannter Curricula. Das Projekt kommt somit dem Bedarf nach qualitativer, anerkannter Berufsausbildung für den Integrationsbereich nach. Die vermittelten Inhalte, Kompetenzen und Einstellungen der neu entstehenden Ausbildungen schaffen die Grundlage zukünftiger Integrationsarbeit. QSI ist gerade deshalb so bedeutend, weil damit ein Umdenken in der Begegnung und im Umgang mit behinderten Menschen bewirkt werden kann. www.qsi.at

Im Rahmen der UNESCO Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität" (Salamanca, 1994) wurde eine Erklärung sowie ein Aktionsrahmen mit Grundsätzen und Empfehlungen zur -> schulischen Integration (S. 50 im Buch) von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung erarbeitet. Beide wurden in der Schlusssitzung der Konferenz von Vertreter/innen aus Bildung, Politik, Verwaltung und NGO's mehrheitlich angenommen.

Allgemeine Sonderschulen (ASO) sind eigenständige Unterrichts-und Erziehungseinrichtungen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die wegen unterschiedlicher, auch mehrfacher Behinderung dem Unterricht in den allgemeinen Schulen nicht folgen können. Die Hilfsschule als vom Normalschulwesen isolierte Bildungsinstitution existiert seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Folge des Reichsvolksschulgesetzes (1869) und der damit verbundenen Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus. Mit der damaligen Bezeichnung als "Idioten- und Schwachsinnigen-Schulen" waren diese Sondereinrichtungen von jeher mit einem diskriminierenden -> Stigma (S. 128 im Buch) behaftet, das trotz ideologischer Neuorientierung nach 1945 und der Umbenennung der Hilfsschule in "allgemeine Sonderschule" (1952) erhalten blieb. Heute wird mit dem Argument der besseren Fördermöglichkeit und der Gewährleistung eines geschützten Raumes Sonderschulen häufig der Vorzug vor integrativen Modellen gegeben. Die soziale Stigmatisierung, die mit dem Besuch der Sonderschule immer noch einhergeht, wird dabei ebenso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, dass diese Art der -> Aussonderung (S. 117 im Buch) den Kindern und Jugendlichen auch zahlreiche Lernchancen vorenthält, weil bestimmte Fertigkeiten im Rahmen des Lehrplanes der allgemeinen Sonderschule nicht vorgesehen sind. Die Ausbildung in gesonderten Schulen bietet zudem unzureichende Möglichkeiten, sich in der "normalen" Welt zurechtzufinden und das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu "trainieren".

Dieser Begriff beschreibt die Teilnahme und die Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft. Im Gegensatz dazu steht die soziale -> Aussonderung (S. 117 im Buch). Menschen, die behindert oder in anderen Bereichen benachteiligt sind, müssen oft um ihren Platz im gesellschaftlichen Leben kämpfen. Soziale Integration hat viele Aspekte. Sie beginnt mit dem sozialen Ansehen einer Gruppe, wird vom Zugang zu Bildungsangeboten, der Art zu leben und zu wohnen geprägt. Ein wichtiges Moment ist die Möglichkeit zu arbeiten und damit auch das wirtschaftliche Einkommen. Projekte zur sozialen Integration fördern die Integration in der Arbeitswelt und bieten alternative Wohnangebote wie betreutes oder begleitetes Wohnen an. Grundvoraussetzungen für soziale Integration bilden soziale Sicherheit und optimale Rahmenbedingungen. Dazu zählen -> barrierefreies Bauen (S. 98 im Buch) und behindertengerechte Arbeitsplätze, die mit Förderungen des Bundessozialamtes ausgestattet werden können.

Mit der Gründung des k.k. Taubstummeninstitutes (1779) und der Eröffnung eines Blindeninstitutes in Wien (1804) bildeten diese Einrichtungen die Wurzeln des österreichischen Sonderschulwesens. Die traditionelle Einrichtung von auf bestimmte Formen der Behinderung spezialisierten Sonderschulen wurde fortgeführt und ausgebaut (z.B Bundes-Blindenerziehungsinstitut, Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, Schulen für körperbehinderte, schwerstbehinderte oder autistische Kinder). Spezial-Sonderschulen werden maximal bis zur Vollendung der Schulpflicht geführt. Von Befürworter/innen der schulischen Integration wird das Konzept der Spezial-Sonderschulen kritisiert, da es die Integration behinderter Kinder in Schule und Gesellschaft erschwere.

ist das Fachkürzel für Sonderpädagogischen Förderbedarf. SPF besteht, wenn ein Kind aufgrund einer körperlichen, psychischen oder Lernbehinderung dem Unterricht der Regelschule nicht folgen kann und besagt, dass dem Kind ein größtmögliches Maß an sozialer und pädagogischer Betreuung und Förderung zuteil werden muss. Fördermaßnahmen können z.B. zusätzliches Lehrpersonal, die Anschaffung spezieller Lehrmittel, oder bauliche Veränderungen umfassen. Der "Antrag auf Feststellung des SPF" wird durch den zuständigen Bezirksschulrat anhand medizinischer, psychologischer und pädagogischer Gutachten entschieden.

ist die Abkürzung von Teilqualifizierungslehre. Bei diesem Modell sollen Jugendliche mit -> Sonderpädagogischem Förderbedarf (S. 57 im Buch) gemeinsam mit nichtbehinderten Lehrlingen in der Berufsschule unterrichtet werden. Mit Unterstützung zusätzlich ausgebildeter Lehrer/innen haben sie die Möglichkeit, Lernziele soweit zu erreichen, wie ihnen das in den einzelnen Bereichen möglich ist. Die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden im Zeugnis beschrieben und ermöglichen den Jugendlichen die Erreichung von Teilqualifikationen. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zur höheren Qualifizierung behinderter Menschen geleistet werden, wodurch auch die Chancen späterer beruflicher Integration steigen.

ist eine Interessengemeinschaft von Behindertenbeauftragten, Betroffenen und anderen Personen, deren Ziel es ist, die Studienbedingungen an allen österreichischen Universitäten zu verbessern und die Interessen der Betroffenen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören u.a. Information und Beratung, Studienbegleitung, fachliche Beratung bezüglich baulicher Gestaltung und technischer Ausstattung sowie Öffentlichkeitsarbeit. http://info.tuwien.ac.at/uniability

Inhaltsverzeichnis

- Artikel 7, B-VG

- Artikel 13, Vertrag von Amsterdam

- Ausgleichtstaxe und Beschäftigungspflicht

- Begünstigte Behinderte

- Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)

- Beschäftigungspflicht

- Bundesbehindertengesetz

- Diskriminierungsverbot

- EU-Gleichstellungsrichtlinie

- Gleichheitsgrundsatz

- Gleichstellungsbewegung in Österreich

- Gleichstellungsgesetz in Deutschland

- Gleichstellung in der Schweiz

- Gleichstellung in den USA

- Verwaltungsverfahrensgesetze

Vom Recht auf Chancengleichheit.

Sie werden in diesem unspektakulär klingenden Kapitel zur gesetzlichen (Un-)Gleichstellung nicht nur das Behinderteneinstellungsgesetz erläutert bekommen, sondern auch Begriffe wie "begünstigte Behinderte" oder "Ausgleichstaxe und Einstellungspflicht". Außerdem werden Sie einen kleinen Überblick erhalten, wie die rechtliche Situation von Menschen mit Behinderungen außerhalb Österreichs aussieht.

Liebe Leser/innen, bevor Sie folgendes Kapitel lesen, möchte ich Ihnen einige Fragen mit auf den Weg geben:

Wie nennt man den Zustand, der in einem Land herrscht, in dem

-

ein vermutlich behindertes Kind - im Unterschied zu einem nichtbehinderten Kind, bei dem die Frist mit 12 Wochen begrenzt ist - bis zur Geburt straffrei abgetrieben werden darf?

-

die Sprache einer Minderheit noch immer nicht offiziell anerkannt wurde, obwohl sie an Schulen aktiv gelehrt wird und die Muttersprache von 10.000 Mitmenschen ist, nur weil es die Gebärdensprache der gehörlosen Menschen ist?

-

noch immer Gesetze und Verordnungen gelten, die bauliche Maßnahmen dulden, durch die 25.000 Menschen weder Zutritt zu Geschäften noch zu öffentlichen Gebäuden oder Arztpraxen (nur um einige Beispiele zu nennen) haben, nur weil sie im Rollstuhl sitzen und die Stufen nicht überwinden können?

-

die Arbeitslosigkeit unter behinderten Menschen um ein Vielfaches höher ist als bei Nichtbehinderten, wobei öffentliche Einrichtungen (Ministerien, Länder, Gemeinden) der gesetzlich vorgeschriebenen Einstellungspflicht noch immer zu wenig, aber in einem höheren Ausmaß nachkommen als private Unternehmen?

Nennen Sie diesen Zustand "unmöglich", "unannehmbar" oder "indiskutabel"? Ich nenne ihn schlicht "veränderbar".

Unzählige weitere Beispiele ließen sich in allen Bereichen des täglichen Lebens finden.

Obwohl ein Gleichstellungsgesetz nicht die Musterlösung für all diese Ungerechtigkeiten sein kann, wird man - bei genauerer Betrachtung - immer wieder auf die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes stoßen.

Jasna Puskaric

Der Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung enthält eine Nicht-Diskrimierungsbestimmung sowie eine Staatszielbestimmung für behinderte Menschen. Folgende Sätze wurden im Jahr 1997 angefügt: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten." (BGBl. I Nr.87/1997) Eine Staatszielbestimmung ist eine Art Verfassungsauftrag, die Ähnlichkeit mit Grundrechtsbestimmungen hat, sich aber dadurch unterscheidet, dass Staatszielbestimmungen keine subjektiven klagbaren Rechte gewährleisten. Folgende Frage drängt sich auf: Was geschieht, wenn der Gesetzgeber unterlässt, diese Staatszielbestimmung zu erfüllen? Nach der älteren Rechtssprechung ist die Untätigkeit des Gesetzgebers generell nicht sanktionierbar. Die neuere Judikatur hebt allerdings Regelungen auf, die einen Verfassungsauftrag, wie es z. B. der Artikel 7 ist, unvollkommen ausführen. www.service4u.at/info/VERFASS.html

Im Juni 1998 wurde der Vertrag von Amsterdam ratifiziert, welcher schließlich am 1. Mai 1999 in Kraft trat. Er enthält in Artikel 13 folgende Nichtdiskriminierungsbestimmung: "Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages kann der Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen." Zum ersten Mal überträgt die Europäische Union Kompetenzen im Behindertenbereich, allerdings werden keine konkreten Auswirkungen erwartet, da dieser Artikel der Europäischen Gemeinschaft lediglich gestattet, Maßnahmen gegen Diskriminierungen zu ergreifen. Will die Gemeinschaft dies tatsächlich, muss jede Maßnahme erst einstimmig vom Europäischen Rat genehmigt werden. Dem einzelnen Bürger werden wiederum keine Rechte gegeben, auf die er sich vor den jeweiligen nationalen Gerichten berufen kann.

Arbeitgeber/innen, die 25 oder mehr Mitarbeiter/innen beschäftigen, müssen in Österreich pro 25 Arbeitnehmer/innen entweder eine Person einstellen, die den Status eines -> begünstigten Behinderten (S. 63 im Buch) trägt, oder aber Ausgleichstaxe zahlen. Diese beträgt 2003 EURO 196,22 pro Monat pro nicht besetzter Pflichtstelle und wird von den meisten Unternehmen ohne ausreichende Ahnung, warum dieses Geld zu entrichten ist, bezahlt. Tatsächlich fließen die Mittel in einen Ausgleichstaxfonds, aus dem Förderungen für behinderte Menschen und deren Arbeitgeber/innen gewährt werden.