Erschienen in: Störfaktor Nr. 42, Wien 1998, Heft 2, Jahrgang 11, Zeitschrift kritischer Psychologinnen und Psychologen

Inhaltsverzeichnis

- Methodologische Überlegungen zur Evaluierung sozialer Dienste

- Zur Ambivalenz und Problematik von Evaluationsforschung

- Methodologische Anforderungen der messenden Evaluation und ihre Problematik

- Das Forschungsdesign einer evaluativen Feldstudie

- A. Allgemeine Grundsätze einer interpretativen Sozialforschung

- B. Kombinationen von verschiedenen Forschungsmethoden

- C. Die Analyse ethnographischer Daten

- Schlußbemerkung

- Literatur:

- Angaben zur Autorin und zum Autor:

In den letzten Jahren haben empirische Erhebungen über die Zufriedenheit von KlientInnen mit psychosozialen Diensten, die von diesen in Anspruch genommen werden, große Bedeutung gewonnen. Zumeist finden derartige Erhebungen im Rahmen von Qualitäts- und Effizienzkontrollen der sozialen Einrichtungen statt. Die Zufriedenheit der KlientInnen gilt als ein Kriterium für die entsprechende Bewertung einer Beratungs- oder Betreuungseinrichtung. Der folgende Beitrag diskutiert vorerst kritisch die herkömmlichen methodischen Vorgangsweisen in der Evaluationsforschung. Im Anschluß daran skizzieren wir ein alternatives Forschungsdesign, das im Zusammenhang mit einer evaluativen Studie über betreute Wohngemeinschaften für ehemalige Psychiatrie-PatientInnen entwickelt wurde. Methodologisch leitet sich dieses Design von den Regeln für ethnographische Feldstudien ab.

Evaluative Forschung - im psychosozialen wie in anderen Bereichen - kann verschiedenen Interessen dienen. Dementsprechend unterschiedlich sind die verwendeten Strategien der Forschung und die leitenden Kriterien, die bewertet werden.

Wir unterscheiden Prozeßkontrollen und Erfolgskontrollen:

1. Prozeßkontrollen richten ihre Aufmerksamkeit auf die qualitativen Aspekte des organisatorischen Handelns. Das Bedürfnis nach Überprüfung und kritischer Reflexion der eigenen Arbeit geht dabei vielfach von den psychosozialen Einrichtungen und den in diesen Beschäftigten aus. Dieses Eigeninteresse an Evaluierung hängt mit dem besonderen Arbeitsfeld der psychosozialen Betreuung zusammen. Es ist durch außerordentlich ambivalente und komplexe Problemlagen charakterisiert und bedingt damit zahlreiche Unsicherheiten und Ungewißheiten gegenüber dem eigenen Handeln (vgl. Heiner 1988). Von einer systematischen Erfassung und Analyse des eigenen Arbeitsbereiches kann eine Fundierung der Qualität der gesetzten Interventionen und eine realistische Einschätzung der grundsätzlichen Effizienz der sozialen Arbeit erwartet werden. Methodisch geht es im Fall der Prozeßkontrolle nicht darum, einige wenige verallgemeinerbare Kriterien zu erfassen, von denen vermutet wird, daß sie die Wirkung von einzelnen Maßnahmen sind. Die schematische Gegenüberstellung von Input- und Output-Merkmalen wird durch die Orientierung auf die vermittelnden Handlungs- und Prozeß-Merkmale ergänzt. Eine psychosoziale Einrichtung wird als Einzelfall und ihre Praxis als komplexes Interaktionsgeschehen untersucht (vgl. Kannonier-Finster 1998). Das bedeutet unter anderem, daß die KlientInnen nicht als Output-Faktor und auch nicht als amorphe Kundschaft betrachtet werden. KlientInnen treten in dieser Perspektive als Agierende mit Erfahrung und Geschichte in Erscheinung, die die ablaufenden Prozesse ebenso produzieren wie die Professionellen.

Prozeßkontrolle, wie wir sie verstehen, zielt nicht in erster Linie auf verallgemeinerbare und vergleichbare Ergebnisse. Sie dient dazu, den Beschäftigten einer psychosozialen Einrichtung ein Wissen zu vermitteln, mit dem sie die eigene Tätigkeit im Hinblick auf die Qualität der beabsichtigten Ziele und Maßnahmen selbstkritisch reflektieren und das Angebot an Betreuung für die NutzerInnen optimieren können. In der Forschungsliteratur wird dieser Typus von Qualitätskontrolle auch als formative Evaluation bezeichnet (vgl. Rutman 1977; Cooper & et.al. 1985). Es handelt sich um eine Strategie, der es nicht primär um Messung und Bewertung von Leistungen geht, sondern um deren qualitative Weiterentwicklung. Damit entspricht sie jenem Kriterium von Evaluation, das die Bildungsforscher Herbert Altrichter und Peter Posch (1997) in das Zentrum der gesellschaftlichen Qualitätsdiskussion gerückt haben möchten: Die Erfassung und Bewertung von Qualität habe im Dienst der Entwicklung von Qualität zu stehen.

2. Der gesellschaftlich vorherrschende Typus von Evaluationsforschung zielt auf Erfolgskontrolle. Gemessen und bewertet werden die Effizienz von formalen Organisationsabläufen und Maßnahmen als Input und einige ausgewählte Wirkungen des organisatorischen Handelns als Output. Von den Ergebnissen wird erwartet, daß sie generalisierbar sind, um ähnlich strukturierte Einrichtungen miteinander vergleichen zu können. Für diesen Typus der Qualitätskontrolle gibt es den Begriff der summativen Evaluation. Politische Entscheidungsträger knüpfen an dieses Vorgehen vor allem auch die Hoffnung auf eine Erhöhung einer quantitativ orientierten Planungsrationalität.

Das Interesse an solchen Forschungen geht von den politischen Institutionen und Kostenträgern aus. Argumentationen mit ökonomischen Sachzwängen, denen auch die Sozialpolitik nicht entkommen könne, beherrschen den Hintergrund. Die Verknappungen von finanziellen Mitteln verlangen nach objektivierbaren Kriterien, die Entscheidungen ermöglichen sollen, wofür und wohin mehr und wohin und wofür weniger Steuermittel fließen sollen. Die sozialen Einrichtungen reagieren und stellen sich mittlerweile recht geschickt auf diese Verhältnisse ein. Sie bemühen sich um Zertifikate, die ihnen Qualität bescheinigen und sie organisieren sich wissenschaftlich fundierte Daten, mit denen sie die Sinnhaftigkeit ihrer Leistungen belegen können.

Abseits der demonstrierten Geschäftigkeit sind sich die meisten Beteiligten der grundlegenden Probleme, die mit dieser Vorgangsweise verbunden sind, bewußt. Die allseits gepflogene Rhetorik des Qualitätsmanagements kann die Unzufriedenheit mit den standardisierten Bewertungsverfahren kaum verbergen. Eine Prozeß-Evaluation dieser Praxis von Erfolgskontrolle unter den Beschäftigten der psychosozialen Einrichtungen würde vermutlich sinkende Motivation, fehlendes Problembewußtsein und eine Ausbreitung von Zynismus ergeben.

Die Schwierigkeiten liegen einerseits in den politischen Verhältnissen: Nicht alle - vielleicht die wenigsten - politischen Entscheidungen werden nach Kriterien getroffen, bei denen das objektive Ausmaß oder die Struktur des sozialen Elends nach einer Intervention verlangt. In manchen Fällen ist der Gang der Dinge umgekehrt. Der subjektive politische Wille zur Beschränkung von Mitteln im Sozialbereich zwingt dazu, die Sinnhaftigkeit von restriktiven Entscheidungen durch eine wissenschaftliche Begleitforschung zu rechtfertigen. In dieser Situation verwandeln sich Maßnahmen zur Qualitätssicherung innerhalb der sozialen Dienste in Strategien der Konkurrenz um knappe öffentliche Gelder. Der tatsächliche praktische Nutzen für die konzeptive und alltägliche Arbeit tritt in den Hintergrund.

Andererseits gibt es eine methodologische Schwierigkeit: Die Instrumentarien der evaluativen Erfolgskontrolle sind aus den Verkehrsformen der Privatwirtschaft übernommen. Sie wurden dort mit den Zielen der Kostensenkung und der Durchsetzung in Konkurrenzsituationen entwickelt. Diese Modelle sind nur bedingt auf den Bereich der sozialen Dienste übertragbar. Jedenfalls leisten sie hier nur in begrenztem Ausmaß das, was sie zu versprechen scheinen - nämlich Informationen zu liefern, die gültige Aussagen beispielsweise darüber erlauben, was an verschiedenen Maßnahmen im Bereich der sozialen Arbeit für die Klientinnen und Klienten sinnvoll und hilfreich ist und was an deren Bedürfnissen vorbei geht.

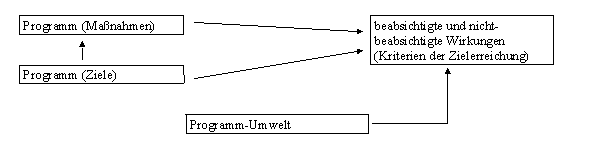

Jede wissenschaftlich fundierte Wirkungs- und Erfolgskontrolle, die quantitativ-messend und kausalanalytisch ausgerichtet ist, steht vor der Aufgabe, drei unterschiedliche Variablenbereiche mit empirischen Daten abbilden und verknüpfen zu müssen (vgl. Kromrey 1988):

-

Das zu evaluierende Handlungsprogramm und die daraus abgeleiteten Interventionen und Maßnahmen müssen als "unabhängige Variable" präzise erfaßt werden. Es geht um den Input im Ursache-Wirkungs-Zusammenhang.

-

Es ist weiters das Wirkungsfeld, das heißt die beabsichtigten und nicht-beabsichtigten Effekte in diesem Feld, anhand definierter und operationalisierter Ziel-Kriterien als "abhängige Variable" zu messen. Es geht um die Bestimmung jenes Outputs, der als Erfolg betrachtet werden kann.

-

Und schließlich sind mögliche Umweltereignisse und -bedingungen, die ebenfalls auf das Wirkungsfeld Einfluß nehmen können, als exogene Einflüsse exakt zu identifizieren, für die Datenauswertung zu erfassen und unter Kontrolle zu halten.

In einem Modell abgebildet würde die Aufgabe der Evaluationsforschung folgende Gestalt haben (vgl. ebd., S. 225):

Graphik 1: Relevante Variable in der Evaluationsforschung

Praktisch sind diese Forschungsaufgaben mit den Instrumentarien der quantifizierenden Sozialforschung nur um den Preis einer erheblichen Reduktion einer komplexen sozialen Realität einlösbar. Die in der Umfrageforschung entwickelten Standardmodelle haben stets mit Problemen der Operationalisierbarkeit der abhängigen und unabhängigen Variablen zu kämpfen. Allen PraktikerInnen der sozialen Arbeit gut bekannt ist vor allem die Schwierigkeit, quantitativ meßbare Erfolgskriterien festzuschreiben. Dazu kommt das Problem, die Vielzahl der möglichen exogenen Einflüsse, das heißt jene, die im obigen Schaubild als "Programm-Umwelt" bezeichnet sind, zu kontrollieren. Alle diese Aufgaben können umso weniger gelingen, je weniger gesichertes und standardisierbares Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand vorhanden ist, und je mehr Variable im zu analysierbaren Gegenstandsbereich von Bedeutung sind. Gerade im Arbeitsfeld psychosozialer Versorgung und Betreuung sind diese komplexen Bedingungen in einem hohen Maß gegeben. Zurecht muß deshalb die Anwendung von standardisierten Forschungsmethoden in diesem Arbeitsfeld hinsichtlich des methodischen Kriteriums der Gültigkeit kritisch beurteilt werden. Bei der Anwendung solcher Modelle besteht die Gefahr, die strukturelle Vielschichtigkeit des Betreuungshandelns auf einfache Ursache- und Wirkungszusammenhänge zu reduzieren. Diese Vorgangsweise fördert sachlogisch die Tendenz, daß vor allem jene Faktoren, die scheinbar leicht meßbar und überprüfbar sind, gemessen und geprüft werden, und daß diese leicht meßbaren Faktoren in der Folge auch als relevante Faktoren anerkannt und betont werden. Wir möchten auf dieses Problem anhand von Erhebungen zur Zufriedenheit von KlientInnen psychosozialer Einrichtungen genauer eingehen.

Es ist scheinbar unproblematisch, von den NutzerInnen psychosozialer Dienste Beurteilungen über ihre Zufriedenheit mit Art und Ausmaß der erhaltenen Beratung, Begleitung oder Therapie zu erfragen. Für die Erhebung dieser Urteile stehen standardisierte Befragungsinstrumente zur Verfügung, deren Brauchbarkeit als anerkannt gilt. Die Antworten auf diesen Typus von Fragen - "zufrieden" oder "eher weniger zufrieden" - werden statistisch zusammengefaßt und können mit anderen erfragten Merkmalen kombiniert werden, etwa jenem der Dauer der Behandlung in der Einrichtung. Auf dieser Grundlage kommen allgemeine Aussagen zustande. Es läßt sich beispielsweise sagen, daß Personen, die über einen längeren Zeitraum hindurch behandelt wurden, eine höhere Zufriedenheit zeigen (vgl. Haberfellner & et.al 1997). Die Allgemeinheit dieser Aussage verdankt sich dem Umstand, daß die befragten Personen in anonyme Träger von isolierten Merkmalen verwandelt werden. Auf diese Weise erhalten wir zwar Information darüber, welche Merkmale wie häufig der Fall sind, aber kein Wissen darüber, wie und warum etwas der Fall ist. Von den Besonderheiten der persönlichen Erfahrung und des Prozeßgeschehen in der Behandlung wird abstrahiert (vgl. Kannonier-Finster 1998, S. 48f.; Nigsch 1998, S. 226ff.). Diese Vorgangsweise produziert Erkenntnisse, die als objektiv und exakt legitimiert sind. Zugleich repräsentiert sie aber die soziale Realität in hoher Abstraktion.

Vielfach wird auch übersehen, daß die Messung von Zufriedenheit als isoliertes Merkmal nur Aussagen mit einem dünnen Bedeutungsgehalt zulassen. Bedürfnisse und der Grad der Befriedigung dieser Bedürfnisse sind grundsätzlich gesellschaftlich vermittelt. Die jeweils konkret gegebene subjektive Vorstellungskraft und soziale Lernerfahrungen legen fest, was gewünscht werden kann und soziale Normen regulieren, was gewünscht werden darf. Die herrschende soziale Realität trägt in dreifacher Weise zur Brechung von sozialen Bedürfnissen bei (vgl. Gronemeyer 1977):

-

Sie sind geprägt durch das Erfahrungsfeld und die Lerngeschichte eines Individuums.

-

Sie hängen von den vermuteten Möglichkeiten ihrer Befriedigung ab; es ist rational, das Anspruchsniveau zu reduzieren, wenn die sozialen Verhältnisse auf Dauer die Erfüllung eines Wunsches versagen.

-

Und schließlich sind Bedürfnisse an soziale Kontexte, an gesellschaftlich herrschende Verkehrsformen - normative Zwänge, Herrschaftsverhältnisse, Bildungsstrukturen - gebunden.

Es zeigt sich also, daß scheinbar einfache Tatsachen wie die Zufriedenheit sich bei genauerer Betrachtung zu einem komplexen Phänomen verdichten. Diese Phänomene außerhalb des situativen und individuellen Kontextes zu erheben, ist immer mit der Gefahr verbunden, eine künstliche Wirklichkeit zu produzieren.

Im zweiten Abschnitt dieses Beitrages skizzieren wir ein Forschungsinstrumentarium, das wir im Rahmen einer Studie über die Lebens- und Wohnsituation in betreuten Wohngemeinschaften einer Einrichtung der psychiatrischen Nachsorge entwickelt und erprobt haben. Das Konzept folgt den Grundsätzen einer interpretativen Sozialforschung (vgl. Ziegler 1997). Dieser Forschungstyp versucht, seinen Gegenstand durch einen qualitativ-verstehenden und nicht durch einen quantitativ-messenden Zugang zu erfassen. Im Sinne der Orientierung auf eine Prozeßkontrolle der Betreuung ging es uns darum, die spezifische Erfahrungs- und Wahrnehmungsweise sowohl der BewohnerInnen wie auch der BetreuerInnen zu erfassen und zu analysieren.

Zwei grundlegende Prinzipien der interpretativen Forschung sollen sicherstellen, daß die verwendeten Methoden den Gegebenheiten des zu erforschenden Handlungsfeldes entsprechen, und nicht umgekehrt das Untersuchungsfeld auf a priori definierte und meßbare Merkmale reduziert wird (vgl. Hoffmann-Riem 1980).

Das Prinzip der Offenheit :

Dieses Prinzip bezieht sich im Grunde auf den ganzen Forschungsprozeß und meint eine bestimmte Art und Weise der Annäherung an die soziale Realität, die untersucht werden soll. Die theoretische Strukturierung des Gegenstandes durch die Forschenden selbst wird offen gehalten. Theoretische Modelle und Hypothesen werden nicht vorweg formuliert, sondern weitgehend auf Grundlage der subjektiven Wirklichkeit der handelnden Personen entwickelt. Der Forschungsprozeß ist nicht als schrittweise Abfolge von Datenerhebung und Datenanalyse, sondern als zirkulierender Prozeß organisiert. In diesem Prozeß verdichtet sich das Verstehen dessen, was Sache ist, in einem kontinuierlichen Pendeln zwischen erhobenen Daten und deren Analyse (vgl. Ziegler 1998).

Zu Beginn haben die Forschenden relativ allgemeine Fragen im Kopf, mit denen sie an ihre Arbeit im Forschungsfeld herangehen. Wie stellt sich das Wohnen in der Wohngemeinschaft für Männer und Frauen dar? Welche Erwartungen und Hoffnungen an eine Integration in ein "normales" Leben tragen sie mit sich herum? Erleben sie die Betreuung eher in den Dimensionen einer Kontrolle oder in der Dimension einer begleitenden und unterstützenden Beziehung? In welcher Weise hilft die Betreuung den BewohnerInnen beim Umgang mit ihren psychischen Schwierigkeiten?

Mit diesen und ähnlichen Fragen werden erste Daten, beispielsweise durch Interviews oder Gruppengespräche, bei den BewohnerInnen gesammelt. Die Forschenden machen sich dadurch mit der Situation im Untersuchungsfeld, in unserem Fall der psychiatrischen Nachsorge, bekannt. Diese ersten Daten werden interpretiert, miteinander verglichen und in theoretische Zusammenhänge gestellt. Daraus ergeben sich sofort neue, nun bereits schon spezifischere Fragen, die in die weitere Sammlung von Daten eingehen. Wie unterscheiden sich Männer und Frauen in ihren Kompetenzen oder in ihren Erwartungen im Hinblick auf das gemeinschaftliche Wohnen? Welche unterschiedlichen Ausprägungen von psychischen Problemen lassen sich bei den BewohnerInnen beobachten und wie differenziert reagieren die BetreuerInnen auf diese besonderen Verhaltensweisen und Erscheinungsformen? Welche Fragen sind an die BetreuerInnen zu stellen, um die subjektive Perspektive der BewohnerInnen durch deren Perspektive zu ergänzen und - durch die Verschränkung beider Perspektiven - objektivieren zu können? Welche Informationen fehlen noch, um die neuen Fragen beantworten zu können?

Der hier skizzierte Prozeß des Fragen-Stellens und Antworten-Suchens setzt sich in mehreren Kreisen fort. Im Idealfall dauert er solange, bis die Forschenden den Eindruck gewinnen, daß nichts Neues mehr entdeckt werden kann. In der Praxis regulieren allerdings auch Beschränkungen der materiellen Mittel, die für das jeweilige Forschungsvorhaben zur Verfügung stehen, den Forschungsprozeß.

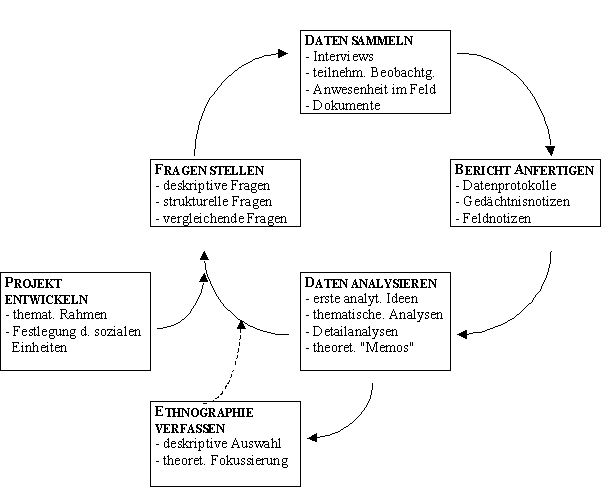

Im Rahmen der Terminologie der ethnographischen Feldforschung läßt sich der Forschungsprozeß in einem Bild wie folgt darstellen (vgl. auch Spradley 1980, S. 29):

Graphik 2: Der ethnographische Forschungszirkel

Bei dieser Vorgangsweise stellt sich der Forschungsprozeß als kreisendes Fragen nach der Bedeutung dessen dar, was in den Daten Sache ist. Diese Vorgangsweise hat den Vorteil, daß sie den Forschungsprozeß näher an die Lebenswirklichkeit der untersuchten Gruppen und sozialen Felder heranführt. Hypothesen und vermutete theoretische Zusammenhänge, die vor dem Eintritt in das Untersuchungsfeld gebildet werden, müssen notwendig abstrakt bleiben. Im skizzierten ethnographischen Forschungsprozeß entstehen Hypothesen und theoretische Verknüpfungen als empirisch begründete Aussagen gegen Ende einer Untersuchung (vgl. Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1996).

Die Einnahme einer offenen Forschungshaltung darf nicht mit einer Beliebigkeit der Fragestellung verwechselt werden. Die theoretisch gerichteten Interessen der Forschenden bilden einen allgemeinen und flexiblen Rahmen, in dem die Aufmerksamkeit

-

auf den subjektiv gemeinten Sinn der Subjekte,

-

auf die dichte Beschreibung von deren Lebenswelt und

-

auf die strukturierenden Lebensverhältnisse, die spezifische Handlungschancen praktisch fördern und begrenzen, hin geöffnet ist.

Das Prinzip der Kommunikativität :

Interpretative Sozialforschung versteht die Forschungssituation als umfassende Kommunikationsbeziehung. Alle Äußerungen in dieser Situation sind potentiell wichtig. Es ist Aufgabe des interpretativen Prozesses, aus der Fülle der Daten wichtiges und weniger wichtiges voneinander abzugegrenzen. Die Personen, die Gegenstand der Untersuchung sind, werden nicht nur als Informanten, sondern als GesprächspartnerInnen betrachtet. Ziel des sozialen Prozesses der Kommunikation ist es, in die Lebenswelt dieser GesprächspartnerInnen einzutauchen. Andere zu verstehen lernen, heißt, zu wissen, wie man sich in ihrer Lebensform zurecht findet. Dazu ist es notwendig, sich eine grundlegende Kenntnis über das diskursive und über das praktische, oft stillschweigende Wissen zu erwerben, welches die Handlungen im Untersuchungsfeld bestimmt (vgl. Giddens 1984). Dies gelingt dadurch, daß wir mit den Agierenden "ins Gespräch kommen". Der Begriff "Gespräch" meint hier mehr als den Austausch, das Hin und Her von allgemein geteilten sprachlichen Zeichen. Er meint das spezifische kulturelle Gewebe von Bedeutungen, mit dem die Handelnden ihrer Erfahrungen einen sprachlichen Ausdruck verleihen (vgl. Geertz 1973). Es liegt in der Logik dieses Austausches, daß die Themen, über die kommuniziert wird, und die Sprache, in der diese Kommunikation erfolgt, nicht von den Forschenden diktiert werden. Themen und Sprache werden weitgehend von den Erfahrungen und Bedürfnissen der GesprächspartnerInnen bestimmt. Daraus ergibt sich ein Interaktionsprozeß, der nicht dem einfachen Modell einer standardisierten Befragung mit klaren Fragen und reaktiven Antworten folgt. Ein solches Modell entspricht nicht den Strukturen von alltäglichen Kommunikationsprozessen. Im Alltag treten uns Fragen und Antworten oft nicht als getrennte Sequenzen, sondern als einheitliche Gebilde entgegen. Dementsprechend erhalten wir im unstrukturierten Forschungsgespräch nicht Anworten, die den Charakter von klaren Informationen annehmen, sondern wir hören narrative Darstellungen über Erlebnisse, Erfahrungen und wahrgenommene Ereignisse (vgl. Spradley 1980, S. 32). In diesen Erzählungen sind Informationen enthalten, die auf gestellte Fragen Bezug nehmen. Sie implizieren aber ebenso eine Vielzahl von Antworten auf nicht gestellte Fragen. Die volle Bedeutung der dargebotenen Geschichten ergibt sich erst dann, wenn wir im Rahmen der Interpretation jene Fragen gefunden haben, auf die die Erzählungen eine Antwort darstellen.

Das Design einer Ethnographie bedient sich nicht einer einzigen Methode der Datenerhebung, sondern einer Vielfalt von Erhebungsschritten. Das erscheint angesichts der Komplexität des Gegenstandes und angesichts der den Forschenden nicht vertrauten Praxisstruktur der zu untersuchenden Lebenswelt erforderlich. Ein mehrfacher Zugang zum Untersuchungsfeld aus jeweils unterschiedlichen methodischen Perspektiven sichert auch die Gültigkeit der Ergebnisse durch deren Triangulierung (vgl. Willis 1981, S. 236ff.). Diese Vorgangsweise ermöglicht es, Daten über ein bestimmtes Phänomen, die auf verschiedene Weise erhoben werden, untereinander zu vergleichen. Damit wird dem interpretativen Charakter sozialer Situationen Rechnung getragen. Widersprüche und Differenzen in den Realitätsauffassungen aller am Forschungsprozeß beteiligten Gruppen werden sichtbar und in der Folge auch kontrollierbar. Die Vorurteile, die die Forschenden möglicherweise selbst in die Daten projizieren, sind hier durchaus einzuschließen.

Die folgende Zusammenstellung soll einen Überblick über jene Erhebungsmethoden bieten, die wir in unserer Evaluierungsstudie über betreute Wohngemeinschaften in der psychiatrischen Nachsorge eingesetzt haben:

-

"Fokus-Gruppen" (problemzentrierte Gruppengespräche) mit den BewohnerInnen: Dabei handelt es sich im Grunde um das Verfahren der Gruppendiskussion, das aber entsprechend den besonderen Bedingungen, die bei den Nutzern von Einrichtungen im Bereich der sozialen Arbeit herrschen, adaptiert ist (vgl. Powell & Single & Lloyd 1996; Krueger 1998; Morgan 1998). Der soziale Rahmen der miteinander vertrauten zwei bis vier Mitglieder der Wohngruppe stellte für die einzelnen Männer und Frauen einen stärkenden Rückhalt dar. Die prinzipielle Unsicherheit der Interview-Situation war durch die wechselseitige Unterstützung, die sich die BewohnerInnen in der Gruppe untereinander zukommen ließen, leichter handhabbar. Wichtig ist bei diesem Verfahren einerseits - und das gilt für jedes Forschungsverfahren einer Gruppendiskussion -, daß die Beteiligten vom Thema des Gesprächs direkt betroffen sind, also nicht über Erfahrungen und Meinungen sprechen, die der eigenen Erfahrung fern sind. Für die Fokus-Gruppen kommt andererseits hinzu, daß das Gesprächsthema einen Gegenstand der kollektiven Erfahrung darstellt. Das war bei den wohngemeinschaftsspezifischen Gruppen der Fall.

-

Einzel-Interviews mit den BewohnerInnen: Methodisch haben wir uns an der Technik des problemzentrierten Interviews orientiert (vgl. Witzel 1982; Kannonier-Finster & Ziegler 1996). Entlang eines Leitfadens wurden die InterviewpartnerInnen ersucht, über das soziale Herkunftsmilieu, den lebensgeschichtlichen Kontext der psychischen Störung, die bestehenden sozialen Kontakte und über die Erfahrung mit der Betreuung im Rahmen der Wohngemeinschaft zu sprechen. Innerhalb des jeweiligen Problembereiches wurde den GesprächspartnerInnen ausführlich Raum gegeben, über ihre Erfahrungen in der eigenen Sprache und mit der selbst gewünschten Ausführlichkeit zu erzählen.

-

Durchsicht der im WG-Team bestehenden Unterlagen über die BewohnerInnen: Diesen Schritt der Datenerhebung haben wir erst nach den Gruppeninterviews vorgenommen. Wir wollten uns bei der ersten Begegnung mit den BewohnerInnen nicht durch die vorhandenen betreuungsspezifischen Aufzeichnungen über diagnostizierte Störungen, Konflikte oder Krisen beeinflussen lassen.

-

Fokus-Gruppen mit den BetreuerInnen: Analog zu den Gruppengesprächen mit den BewohnerInnen haben wir auch mit den BetreuerInnen zwei Fokus-Gruppen gebildet. Diese sollten uns die Möglichkeit geben, bestimmte Themen und Problembereiche, die sich in den Gesprächen mit den BewohnerInnen als zentral erwiesen haben und die uns deshalb einer vertieften und korrespondierenden Betrachtung notwendig erschienen sind, zu erfassen.

-

Programmatische Richtlinien für die Betreuungsarbeit in den Wohngemeinschaften: Ein wesentlicher Bestandteil einer formativen Evaluierung ist es, die Ebene der praktischen Betreuungsarbeit mit der Ebene der programmatischen Ziele für die Betreuung zu vergleichen.

-

Teilnehmende Beobachtung von vereinsinternen Fortbildungs- und Diskussionsprozessen: Schließlich haben wir im Untersuchungszeitraum an verschiedenen Aktivitäten des Trägervereins der betreuten Wohngemeinschaften teilgenommen. Diese Teilnahme sollte sicherstellen, daß unser Prozeß des Verstehens der Daten sich nicht nur auf einer theoretisch-abstrakten Ebene bewegte. Wir haben auf diese Weise versucht, mit dem größeren Kontext des untersuchten Feldes vertraut zu werden, das heißt, mit dem sozialen Milieu des konkreten Vereines ebenso wie mit dem allgemeinen Arbeitsbereich der psychiatrischen Nachsorge.

Bei den methodischen Überlegungen unserer Studie stand das Bemühen im Vordergrund, einen Zugang zur subjektiven Wirklichkeit der BewohnerInnen der betreuten Wohngemeinschaften zu finden. Ausgegangen sind wir von der Überzeugung, daß psychische Störungen und Krankheiten keinesfalls eine schlichtweg nicht verstehbare, irrationale Subjektivität konstituieren, sondern vielmehr als eine in besonderer Weise verletzliche subjektive Erfahrungsstruktur verstanden werden müssen. Wenn die Männer und Frauen, mit denen wir im Rahmen unserer Studie ins Gespräch zu kommen suchten, uns mit einem hohen Grad an Mißtrauen, Abwehr und Angst begegneten, so ist das vor dem Hintergrund ihrer sozialen Erfahrungen durchaus rational. Schließlich traten wir nicht nur als Fremde in ihre Lebenswelt ein. Als Angehörige des akademischen Milieus waren wir darüber hinaus mit den Symbolen einer gesellschaftlichen Definitionsmacht ausgestattet. Viele der BewohnerInnen erfahren diese Macht in der Erscheinungsform der psychiatrischen Medizin. Sie erfahren sie aber auch in der Form anerkannter Strukturen der öffentlichen Meinung, die festlegen, was normal und was anormal ist. Diese Definitionen wirken angesichts der eigenen Formen der Wahrnehmung von Wirklichkeit und des Selbstempfindens wenig einfühlend, sondern eher stigmatisierend. Diese Überlegungen bestimmten den spezifischen ethnographischen Zugang, der uns den Eintritt in die subjektive Lebenswelt der BewohnerInnen ermöglichen sollte.

Im Unterschied zur quantifizierenden Sozialforschung entstehen die Erkenntnisse bei interpretativen Strategien nicht aus statistischen Aggregationen von sozialen Merkmalen und anderen Formen der Quantifizierung der sozialen Wirklichkeit. Im interpretativen Prozeß werden die Daten durch verschiedene analytische Verfahren systematisch aufgebrochen, auf ihre manifesten und latenten Bedeutungen hin untersucht und in neue theoretisch begründete Zusammenhänge gestellt. Wir skizzieren abschließend einige Grundsätze qualitativer Datenanalyse, ohne auf einzelne Verfahren im Detail einzugehen.

Grundsätzlich sind Interpretationen kein Privileg der Wissenschaft. Sie sind Prozesse, die im alltäglichen Lebensvollzug kontinuierlich geleistet werden. Vor allem im Zusammentreffen mit Situationen, in denen die selbstverständliche Geltung der Welt zerbricht, beginnt die Interpretation. Es werden Fragen nach der Bedeutung von Sachverhalten und dem Sinn von Handlungen, nach den Intentionen, die hinter eigenen und fremden Aktivitäten stehen könnten, sowie nach den Zwängen, denen sie unterliegen, gestellt. In diesem Sinn schreiben alle Gesellschaftsmitglieder im Rahmen ihres alltagspraktischen Handelns der sozialen Welt, die sie umgibt, ständig Bedeutungen zu, und machen Erfahrungen, die diese Bedeutungen erweitern, differenzieren und korrigieren. Wir können von "Interpretationen 1. Ordnung" sprechen. Nicht zuletzt ergibt sich daraus, daß die Mehrheit der in einer Untersuchung erhobenen Daten keine objektiven Fakten, sondern subjektive Perspektiven, Sichtweisen und Interpretationen der sozialen Wirklichkeit darstellen.

Aufgabe der wissenschaftlichen Interpretation ist es, die im Untersuchungsfeld vorhandenen Interpretationen miteinander in Beziehung zu setzen, zu vergleichen, und in neue, theoretisch vermittelte Zusammenhänge zu stellen. Praktisch gesprochen: es werden Reinterpretationen dieser Interpretationen geleistet, oder "Interpretationen 2. Ordnung". Die nackten Fakten - Meinungen, Urteile, Wünsche - erscheinen nunmehr in einem größeren Kontext und können damit eine neue Bedeutung erhalten. Wenn beispielsweise BewohnerInnen einer betreuten Wohngemeinschaft differenzierte Kritik an einem bestimmten Betreuungsverhalten üben, so kann diese Kritik einerseits auf ein bestehendes sachlogisches Problem hinweisen, andererseits aber auch unter dem Gesichtspunkt interpretiert werden, daß die Interaktionsstrukturen in der betreffenden Einrichtung die KlientInnen zur Entwicklung differenzierter Urteile befähigen und nicht das Umgekehrte der Fall ist.

Die wissenschaftliche unterscheidet sich von der alltäglichen Interpretation durch drei zentrale Merkmale:

-

Es besteht kein Handlungsdruck. Die Interpretation kann extensiv betrieben werden. Ihr Zweck ist nicht - wie es im Alltag der Fall ist -, die nächste Handlung vorzubereiten und zu koordinieren, sondern der Zweck ist alleine das systematische Verstehen.

-

Die wissenschaftliche Interpretation ist weitgehend regelgeleitet. Die wichtigsten Verfahren dabei sind (vgl. Strauss & Corbin 1996, S. 56ff.): Der scheinbar selbstverständliche Sinn der Daten wird durch kontinuierliches Fragen aufgebrochen. Eine systematische detaillierte Analyse der Daten trennt das Gesagte vom Gemeinten und vom Verstandenen. Durch kontinuierliches Vergleichen werden die Dinge in immer wieder neuen Perspektiven betrachtet und wird das scheinbar Offensichtliche in den Daten bewußt relativiert.

-

Das empirische Wissen, das sich durch die Interpretation der konkreten Daten herausbildet, wird mit geeigneten theoretischen Konzepten und mit bewährten Ergebnissen aus thematisch verwandten Forschungen in Zusammenhang gebracht. Aus dem zirkulären Austausch zwischen anfänglichen allgemeinen Leitideen, empirischer Erfahrung und theoretischem Wissen entwickelt sich eine neue Sicht der Dinge, in der die zahlreichen Einzelbeobachtungen nicht einfach quantitativ zusammengefaßt, sondern qualitativ aufgehoben sind. Nicht zuletzt stellt sich dieses analytische Vorgehen auch als Prozeß einer empirisch fundierten Abstraktion und Verallgemeinerung dar.

Qualitative Forschung unterscheidet sich von quantifizierenden Arbeitsweisen nicht zuletzt durch den Faktor Zeit. Messende Datenerhebung und Datenverarbeitung im Rahmen vorgegebener Hypothesenkonstrukte sind kurzfristig möglich. Die Herausbildung von gegenstandsnaher Erfahrung und die systematische Verarbeitung dieser Erfahrung können sich nur in längeren Zeiträumen entwickeln. Es braucht Zeit, sich mit den Besonderheiten eines Untersuchungsfeldes vertraut zu machen. Wir haben dazu nicht nur wissenschaftliche Texte studiert, sondern auch erzählende Literatur und Erfahrungsbeschreibungen von Psychiatrie-Betroffenen durchgearbeitet. Das hat uns geholfen, die Äußerungen der BewohnerInnen nicht nur in ihrer allgemeinen sprachlichen Bedeutung zu identifizieren, sondern auch in ihrem szenischen Erfahrungsgehalt zu erfassen. Es braucht auch Zeit, ein Untersuchungsfeld aus der Perspektive seiner besonderen Innensicht zu verstehen. Dazu ist es oftmals erforderlich, ein allzu rasches Voranschreiten im Forschungsprozeß zu unterbrechen. Nicht-Verstandenes und Zweifelhaftes klärt sich selten dadurch, daß geradlinig auf ein Ziel zugesteuert wird. Insbesondere dort, wo die sozialen Verhältnisse, die untersucht werden, vielschichtig und mehrfach gesellschaftlich gebrochen sind, wird auch der Forschungsprozeß die Form eines Tastens, Kreisens und neuerlichen Beginnens annehmen. Erfahrung entwickelt sich mit der Zeit. Das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten der Verdauung verbessert noch nicht den konkreten Verdauungsprozeß. Ebenso kann keine technisch ausdifferenzierte Methodologie die Zeitgebundenheit der praktischen Erfahrungsbildung an einem konkreten Forschungthema ersetzen.

Der Vorteil einer qualitativ-ethnographischen Vorgangsweise in evaluativen Studien liegt unseres Erachtens vor allem darin, daß auf dieser Grundlage theoretische und differenzierte Aussagen getroffen werden können, die der Erfahrungswelt der KlientInnen näher stehen als die im herrschenden wissenschaftlichen Diskurs üblichen Konzepte und Verallgemeinerungen. Erfahrungsnahe Begriffe sind solche, die die KlientInnen selbst natürlich und mühelos verwenden, um zu beschreiben, was sie sehen, denken und sich vorstellen. Erfahrungsferne sind jene Begriffe, die die Spezialisten - Mediziner, Therapeuten, SozialarbeiterInnen - benutzen, um ihre wissenschaftlichen und professionellen Ansichten zum Ausdruck zu bringen (vgl. Geertz 1977). Von einem paranoiden Symptom zu sprechen, ist erfahrungsfern. Über eine veränderte Wahrnehmung der Welt zu reden, bei der viele Empfindungen miteinander verbunden werden, sodaß eine Vorstellung entsteht, die andere Personen nicht teilen können, ist erfahrungsnah (vgl. Bock & Deranders & Esterer 1992, S. 77ff.). Daß gerade bei der Behandlung von psychischen Störungen eine Übermacht von erfahrungsfernen Begriffen der medizinischen Diagnostik vorherrschend ist, hat eine gesellschaftliche Bedeutung. Die Arbeit mit diesen Begriffen stellt nicht nur einen Prozeß der wissenschaftlichen Reduktion dar, der Distanz schafft, und den Umgang mit einem in vielen Aspekten ungeklärten Phänomen handhabbar macht. Mit diesen erfahrungsfernen Begriffen ist auch verbunden, daß dem gesellschaftlichen Denken und Handeln gegenüber dem Phänomen der psychischen Störung die Fähigkeit zur Differenzierung verloren geht. Der diagnostische Prozeß stellt die psychisch Kranken als relativ homogene Gruppe her und unterdrückt eine Vielzahl von sozialen und kulturellen Faktoren, die das Bild und den Verlauf einer konkreten Störung bestimmen. Alle Gemeinsamkeiten zu jenen Erlebensformen und Handlungsweisen, die Teil normaler - das heißt sozial anerkannter - Erfahrung sind, werden somit abgetrennt. In der Folge dieses Prozesses verflacht gesellschaftlich der genaue Blick, und kann sich auch in der Betreuung der Wunsch verflüchtigen, das zu verstehen, was bei einem solchen Krankheitsgeschehen tatsächlich vor sich geht. Der ethnographischer Blick auf psychische Störungen, der seine Verallgemeinerungen und theoretischen Aussagen auf erfahrungsnahe Begriffe und Konzepte zu gründen sucht, unterstützt demgegenüber die Fähigkeit zur Differenzierung in der praktischen sozialen Arbeit.

Altrichter H., Posch P.: Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung im Schulwesen. Innsbruck, Wien 1997.

Bock T., Deranders J.E., Esterer I.: Stimmenreich. Mitteilungen über den Wahnsinn. Bonn 1992.

Cooper B., et.al.: Die wissenschaftliche Evaluation psychiatrischer Versorgungssysteme: Prinzipien und Forschungsstrategien. In: Nervenarzt, Jg. 56 (1985). S. 348-358.

Geertz C.: Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von Kultur. 1973. In: Ders.: A.a.O. 1987: S. 7-43.

Geertz C.: "Aus der Perspektive der Eingeborenen". Zum Problem des ethnologischen Verstehens. 1977. In: Ders.: A.a.O. 1987. S. 289-309.

Geertz C.: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/M. 1987.

Glaser B.G., Strauss A.L.: The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago 1967.

Giddens A.: Interpretative Soziologie. Eine kritische Einführung. Frankfurt, New York 1984.

Gronemeyer M.: "Denn sie wissen nicht, was sie wollen ..." In: Gronemeyer R., Bahr H.-E. (Hrsg.): Nachbarschaft im Neubaublock. Weinheim, Basel 1977. S. 189-203.

Haberfellner E.M., et.al.: Zufriedenheit mit der Arbeit eines psychosozialen Dienstes. In: pro mente Oberösterreich - Informationen, Heft 4 (1997). S. 37-40.

Heiner M.: Von der forschungsorientierten zur praxisorientierten Selbstevaluation. Entwurf eines Konzeptes. In: Dies. (Hrsg.): Selbstevaluation in der sozialen Arbeit. Fallbeispiele zur Dokumentation und Reflexion beruflichen Handelns. Freiburg i. Br. 1988. S. 7-40.

Hoffmann-Riem C.: Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie. Der Datengewinn. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 32 (1980). S. 339-372.

Kannonier-Finster W.: Methodologische Aspekte soziologischer Fallstudien. In: Dies., Ziegler M. (Hrsg.): A.a.O. 1998. S. 35-64.

Kannonier-Finster W., Ziegler M.: Frauen-Leben im Exil. Biographische Fallgeschichten. Wien, Köln, Weimar 1996.

Kannonier-Finster W., Ziegler M. (Hrsg.): Exemplarische Erkenntnis. Zehn Beiträge zur interpretativen Erforschung sozialer Wirklichkeit. Innsbruck, Wien 1998.

Kromrey H.: Akzeptanz- und Begleitforschung. Methodische Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. In: Massacommunicatie, Heft 3 (1988). S. 221-242.

Krueger R.A.: Analyzing and Reporting Focus Group Results. Thousand Oaks, London, New Delhi 1998.

Morgan D.L.: The Focus Group Guidebook. Thousand Oaks, London, New Delhi 1998.

Nigsch O.: Theoriebezüge quantitativer und qualitativer Empirie. In: Kannonier-Finster W., Ziegler M. (Hrsg.): A.a.O. 1998. S. 225-256.

Powell R.A., Single H.M., Lloyd K.R.: Focus Groups in Mental Health Research: Enhancing the Validity of User and Provider Questionnaires. In: International Journal of Social Psychiatry, Vol. 42 (1996). S. 193-206).

Rutman L. (Ed.): Evaluation Research Methods. A Basic Guide. Beverly Hills 1977.

Spradley J.P.: Participant Observation. Fort Worth a.o. 1980.

Strauss A., Corbin J.: Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim 1996.

Willis P.: "Profane Culture". Rocker, Hippies: Subversive Stile. Frankfurt/M 1981.

Witzel A.: Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen. Frankfurt, New York 1982.

Ziegler M.: Vorausschauen und Zurückblicken. Zur Erkenntnislogik interpretativer Forschungsstrategien. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Jg. 22/ Heft 3 (1997). S. 3-29.

Ziegler M.: "Dichte Beschreibung" - essayistisches Theoretisieren und persönlicher Standort in der Interpretation. In: Kannonier-Finster W., Ziegler M. (Hrsg.): A.a.O. 1998. S. 65-91.

Waltraud Kannonier-Finster, Dr. rer.soc.oec., Buchhändlerin, Studium der Soziologie an der Universität Linz, seit 1989 Universitätsassistentin am Institut für Soziologie der Universität Innsbruck, Christoph Probst Platz, A-6020 Innsbruck.

Meinrad Ziegler, Dr. rer.soc.oec., Studium der Soziologie an der Universität Linz, Berufstätigkeit bei der Bewährungshilfe und im gemeinnützigen Wohnungswesen, seit 1986 Vertragsassistent am Institut für Soziologie der Universität Linz, Altenbergerstraße 69, A-4040 Linz.

Quelle:

Waltraud Kannonier-Finster / Meinrad Ziegler: Methodologische Überlegungen zur Evaluierung sozialer Dienste

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 13.03.2006