Ein Zwischenbericht von Georg Feuser

Georg Feuser (1984/1987): Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Hrsg.: Diakonisches Werk Bremen e.V., Landesverband für Ev. Kindertagesstätten. Bremen [die Originalarbeit]

Inhaltsverzeichnis

- Eine Vorbemerkung und Orientierung

- 1. Ein Blick zurück dient dem, wieder voran zu kommen ...

- 2. Die besondere entwicklungspsychologische und pädagogische Relevanz inklusiver Früher Bildung

- 3. Literaturhinweise

- 4. Redaktionelle Hinweise zum „Zwischenbericht: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim” von 1984 (19872)

- 5. Und heute?

- 1. Allgemeine Grundlagen eines Verständnisses von Integration und dessen pädagogischer Umsetzung im Zusammenhang der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder

- 2. Die Entwicklung des Vorhabens gemeinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Bremen-Huchting

-

3. Grundlagen und Aspekte der pädagogischen Konzeption der gemeinsamen

Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder

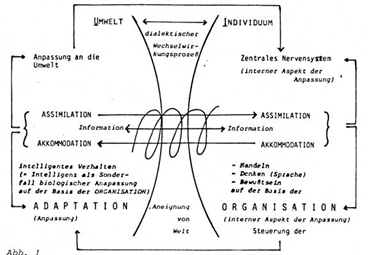

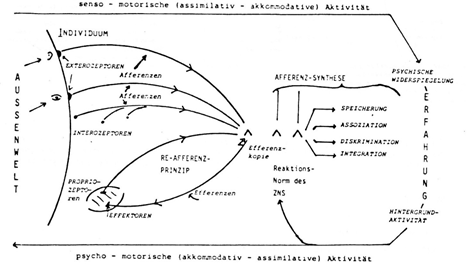

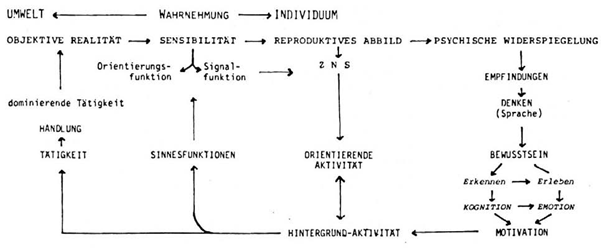

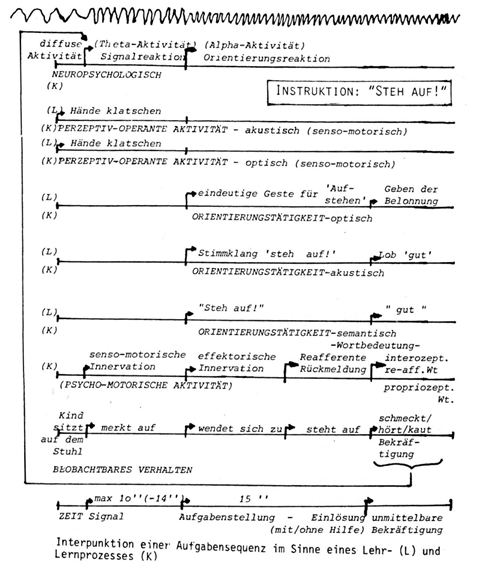

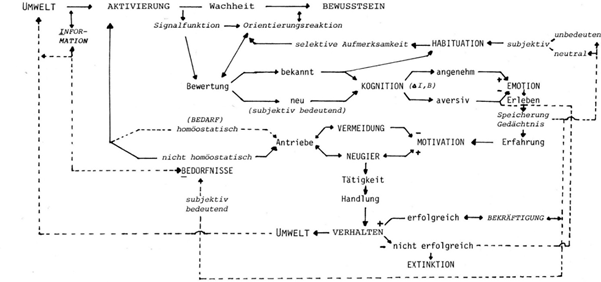

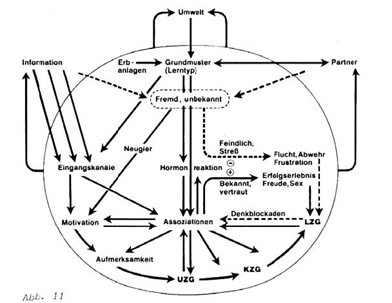

- 3.1 Allgemeine Grundlagen menschlicher Entwicklung und deren neuropsychologische Struktur

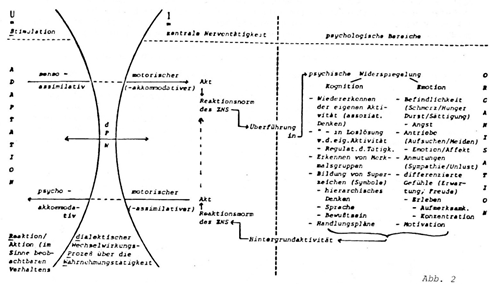

- 3.2 Die lernpsychologische Struktur der Anpassungs- und Aneignungsprozesse im ersten und zweiten Signalsystem

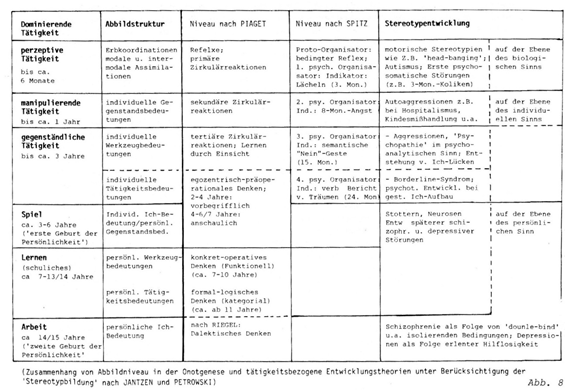

- 3.3 Die entwicklungspsychologische Struktur menschlicher Anpassungs- und Aneignungsprozesse

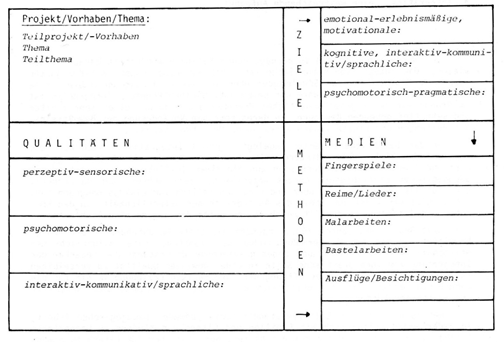

- 3.4 Aspekte der pädagogischen Arbeit und deren Organisation im Alltag des Kindertagesheimes der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde

- 4. Integration - eine weitreichende Aufgabe!

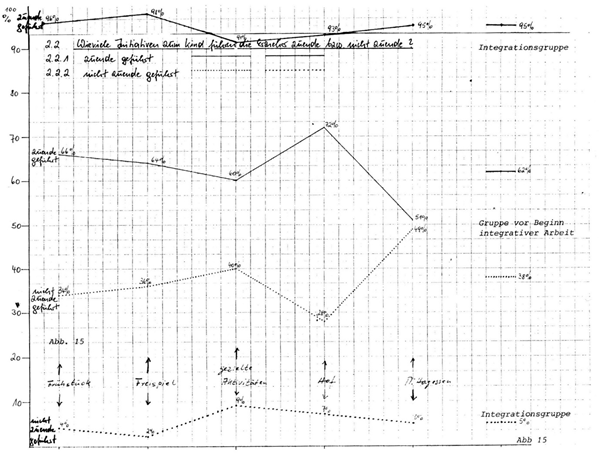

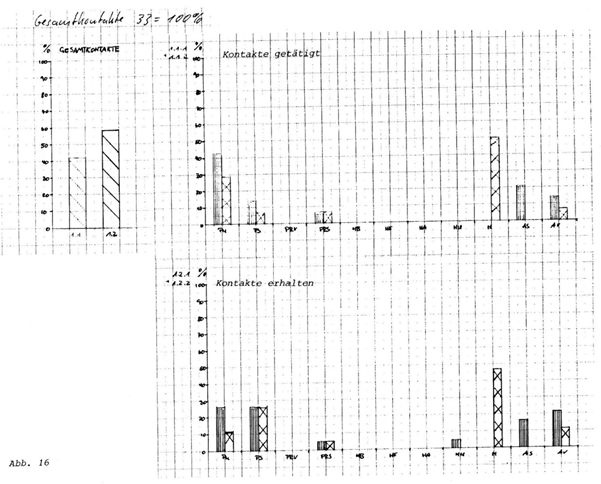

- 5. Aspekte der wissenschaftlichen Begleitung

- Schlussbemerkungen

- Anmerkungen

- Literaturhinweise zur Integration

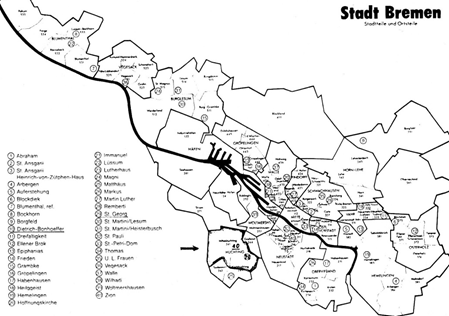

Es mag noch einige Menschen geben, die sich an das nebenstehende Titelblatt und vielleicht sogar an das ganze Buch erinnern können und damit an die Entwicklung der damals so benannten „Vollintegration”[1] in den Kindertagesheimen der Brem. Ev. Kirche, getragen durch den Landesverband für Ev. Kindertagesstätten in Bremen.

Es wäre schön, man könnte es heute als anachronistisch erachten, diesen Bericht, der erstmals 1984 erschienen ist[2], nach 34 Jahren noch einmal aufleben zu lassen und ihn in der Digitalen Volltextbibliothek „bidok”[3] daran interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen. Dem ist leider nicht so.

Nach mehr als vier Jahrzehnten der Entwicklung der Integration im deutschsprachigen Raum, heute spricht man vor allem nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention[4] von „Inklusion”, ist es noch immer keine Selbstverständlichkeit, (a) dass Kinder mit Beeinträchtigungen in ihrem unmittelbaren Wohnbereich einen inklusiv arbeitenden Kindergarten besuchen können und (b) eben keinem Kind wegen Art und Schweregrad seiner Beeinträchtigungen der Zugang und die aktive Teilhabe an der Frühen Bildung[5] verwehrt wird.

Das ist im Grunde eine ernüchternde Bilanz. Sie paart sich damit, dass bis heute - selbst in der entsprechenden Fachliteratur - noch immer nicht wirklich erkannt wird, wie bedeutend gerade dieser Altersbereich für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen hinsichtlich seiner sozialen und individuellen Existenz, zusammengefasst in seiner „Subjektwerdung“, ist und welche Bedeutung dem für eine gelingende Inklusion im institutionalisierten Schulsystem zukommt. Eine inklusive „Frühe Bildung” vor dem Schuleintritt ist unverzichtbar, um vor allem auch den Eltern Zeit und Raum zu geben, die Qualität einer gemeinsamen Erziehung und Bildung ohne den immensen Druck, der schon von der Grundschule ausgeht, erfahren zu müssen. Viele der Problemstellungen schulischer Inklusion, die oft als nicht lösbar angesehen werden und letztlich zu einer selektierenden Inklusion führen - insgesamt gesehen zur Tendenz der Integration der Inklusion in die Segregation, die für die gesamte Entwicklung der Integration/Inklusion kennzeichnend ist, weshalb ich von Inklusionismus spreche (Feuser 2012), sind Artefakte, die aus einer nicht inklusiven Frühen Bildung resultieren. Ohne eine solche wird in dieser dafür hoch sensiblen Entwicklungsphase unter dem Einfluss der erfahrenen und erlebten Selektionen und Ausgrenzungen der andere Mensch bezogen auf die als abweichend oder gar schon befremdend wahrgenommenen Merkmale, die beobachtet werden können, zum anderen Anderen. In der Alterspanne 3-6 Jahre werden zentrale Grundlagen der Anerkennung des anderen Menschen als Mensch wie ich es bin, gelegt - eine sehr zentrale Grundlage einer Identitätsbildung, durch die der Andere nicht mehr der andere Andere ist, wie ich das über viele Jahre hinweg täglich erfahren durfte, sondern ein Mensch wie ich unter seinen Ausgangs- und Randbedingungen für Leben, Lernen und Entwicklung.[6] So war es, was auch im Bericht deutlich wird, z.B. den Kindern kein Problem, wenn sie im Kreis saßen und jedes Kind eine Handlung in der Mitte des Kreises ausführte, zehn Minuten zu warten, bis Katinka, ein tetraspastisches Mädchen mit seiner Assistenz seine Aufgabe in der Kreismitte erledigt und wieder in der Runde auf ihrem Stuhl Platz genommen hatte - und das war kein Erziehungsproblem disziplinarischer Art den anderen Kindern gegenüber.[7]

Unter diesen Gesichtspunkten legitimiert sich die Wiederzurverfügungstellung dieses Berichtes nicht nur seiner - bezogen auf die Integrationsentwicklung in der BRD - historischen Bedeutung wegen, sondern vor allem hinsichtlich der entwicklungspsychologischen und damit auch pädagogischen und Sozialraum bezogenen Bedeutung. Dies auch, um zu verdeutlichen, wie widersinnig es ist, noch immer die Ausbildung der Fachpersonen der Frühen Bildung getrennt von der der Lehrpersonen für den Bereich der Primarschule zu praktizieren, wie es längst überfällig ist, eine Lehrerbildung getrennt für Heil- und Sonderpädagogik und Regelpädagogik zugunsten einer einheitlichen Lehrerbildung zu überwinden. Es bedarf eines gemeinsamen humanwissenschaftlich basierten Bachleor-Studiums für alle späterhin in Feldern der Pädagogik tätigen Fachpersonen und eines darauf aufbauenden Masterstudiums mit spezifischen Vertiefungen und Spezialisierungen, die allerdings nicht in den Schulstufen und Schulformen oder in einzelnen Fächern zu sehen sind, wie es sie heute noch gibt, sondern differenziert hinsichtlich einer uneingeschränkten Teilhabe Aller in allen Lebens- und Lernbereichen von Gesellschaft und Kultur (Feuser 2013a).

Vor allem mit dem 2017 erschienenen, von Donja Amirpur und Andrea Platte herausgegebenen „Handbuch Inklusive Kindheit” verbinde ich die Erwartung, dass doch endlich die skizzierten Erkenntnisse über die Bedeutung der Frühen Bildung ins individuelle Bewusstsein von Fachpersonen und ins kollektive Bewusstsein der Eltern und der bildungspolitisch Verantwortung tragenden Menschen gelangen mögen. Diesbezüglich kann der Bericht über die Entwicklung der Vollintegration in Bremen zumindest verdeutlichen, was, Ende der 1970er Jahre beginnend und Anfang der 1980er Jahre umfassend praktiziert schon möglich war. Unter der heute euphemisierten und mystifizierten Formel der Inklusion, die mehr Heilsversprechen ist, als Kampfansage an gesellschaftliche Ausgrenzungs-, Marginalisierungs- und Prekarisierungsprozesse, bleiben diese Grundlagen und Erfahrungen selbst in Fachkreisen ignoriert und verdrängt oder können noch nicht wieder gedacht werden.

Um den Bericht diesbezüglich lesbarer zu machen, stelle ich ihm hier (1) eine kurze Orientierung auf die damaligen Entwicklungsprozesse der Integration voran und verweise (2) in der gebotenen Kürze vertiefend auf die besondere entwicklungspsychologische und pädagogische Relevanz einer inklusiven Frühen Bildung. Dem füge ich (3) einige wichtige Literaturhinweise an; allerdings nur bezogen auf diese Orientierung. Schließlich verbinde ich das (4) noch mit einigen redaktionellen Hinweisen auf den Text des Berichtes. Die Frage des weiteren Verlaufs der Entwicklungen würde eine eigene Arbeit erfordern. Unter (5) „Und heute?” gebe ich einen Hinweis auf eine im Netz zur Verfügung stehende Dokumentation, die diesbezüglich einige Fragen beantworten kann, aber keine fachwissenschaftliche Analyse leistet und auch nicht leisten will.[8] Darüber hinaus erlaube ich mir eine knappe kritische Betrachtung der mit der Frühen Bildung in Zusammenhang zu bringenden Fragen der Zeit.

[1] Es wurde damals oft auch - das abschätzend - von der „totalen Integration” gesprochen, da wir, was bis heute in der BRD und leider auch nach Inkrafttreten der UN-BRK noch einmalig sein dürfte, Kinder ohne Ansehen der Art oder des Schweregrades ihrer Behinderung in den Kindergarten ihres Wohnbezirkes aufgenommen haben und damit im Laufe der ersten sieben Jahre in Bremen eine flächendeckende, regionalisierte und dezentralisierte Integration aufbauten.

[2] Das Buch wurde 1987 in unveränderter Form noch einmal aufgelegt und dürfte, so meine Information, weit über zehntausend Mal verkauft worden sein. D.h., es wurde auch nach 1987 noch nachgedruckt und in vielen Aus-, Fort- und Weiterbildungszusammenhängen, bei Fachtagungen und Kongressen verwendet und bei entsprechenden Anlässen auch an interessierte Fachpersonen, Eltern und Organisationen verschenkt.

[3] Siehe: http://bidok.uibk.ac.at/

[4] Siehe: Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (2014). Inklusion bewegt. Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Berlin: Druckerei des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Bonn Die UN-BRK ist in Deutschland am 26. März 2009, in Österreich am 26. Okt. 2008 und in der Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten.

[5] Mit dem Begriff der Frühen Bildung kennzeichne ich hier alle institutionalisierten Erziehungs- und Bildungsangebote im Altersbereich bis zur Einschulung; in besonderer Weise den Elementarbereich. Verwiesen sei auch auf den Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen von 2004; https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_04-Fruehe-Bildung- Kitas.pdf [10.08.2016]

[6] Anzumerken wäre noch, dass es stets selbstverständlich war, dass Kinder mit Migrationshintergrund, anderer Kultur, Sprache und Religion, ohne dass dies in besonderer Weise hätte thematisiert und veranlasst werden müssen, integriert waren. Heute dividiert man im Inklusionismus wieder Migrationsinklusion und Behinderteninklusion auseinander (wie ich hörte selbst in Denominationen von Professuren), wohl der Ideologie verpflichtet, Differenz konstruieren zu müssen, obwohl es Menschen nur in ihrer individuellen Einmaligkeit - und damit ein jeder von einem anderen different - gibt (und seien es eineiige Zwillinge).

[7] Stellvertretend für Bücher füllende Erfahrungen hier noch ein Beispiel, wie sehr die »Inklusion« im Kindergarten bzw. später im schulischen Alltag mit dem außerschulischen Leben in der Kommune verbunden war und eine nicht zu trennende und auch praktizierte Einheit wurden: So waren in Bremen selbst schwer beeinträchtigte Kinder z.B. oft mehrere Tage nacheinander in der Familie eines anderen Kindes aus dem Kindergarten zu Gast, obwohl man sich zuvor, oft im selben Wohnblock wohnend, nicht einmal persönlich kannte oder wusste, dass es in einer benachbarten Familie ein behindertes Kind gab. Das entlastete die Familien und gab zuvor nie mögliche Spielräume in der Alltagsgestaltung vor allem für die Mütter, ohne dass professionelle und institutionalisierte Dienste in Anspruch genommen werden mussten. So lud ein Junge mit einem zerebralen Anfallsleiden ein durch eine tetraspastische Parese schwer beeinträchtigtes Mädchen zu sich nach Hause ein, das in allen Verrichtungen des Alltags volle Hilfe benötigte. Die Mutter des Jungen war aufgelöst und meinte, dass sie dem nicht entsprechen könnte. Ihr das Mädchen einladender Sohn tröstete sie und meinte, ich weiß, wie das geht, ich sage Dir das alles und wir machen es zusammen. Die Einladung kam zustande und verlief für alle sehr befriedigend und erfreulich und war der Beginn einer langen familiären Freundschaft. Solches war bald selbstverständlich. Das schafft ganz andere Ausgangsbedingungen für eine Inklusion in der Schule.

[8] Es sei noch der Hinweis auf ein mit diesem Bericht verbundenes Kuriosum erlaubt: Den Bericht habe ich in 21 Tagen erstellt; im Grunde Tag und Nacht arbeitend. Dadurch bedingt hat es viele Tipp- und Schreibfehler gegeben und auch manche Satzkonstruktion ist unbemerkt etwas aus dem Ruder gelaufen. Zeit für eine Durchsicht der Druckvorlage gab es nicht. Der hinsichtlich meiner Sozialisation bedeutende russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewskij [siehe Feuser, G. (2017): Es ging immer um das Mögliche, das im Wirklichen nicht sichtbar ist! In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2017. Berlin: Lehmanns Media, S. 72- 109] hatte unter großer finanzieller Not und von Verhaftung bedroht, um dem Schuldgefängnis zu entkommen, seinen Roman „Der Spieler” in genau 21 Tagen geschrieben. Er ist 1867 mit annähernd vergleichbarem Umfang erschienen und wurde ein Welterfolg. Er konnte ihn seiner späteren Frau Anna Grigorjewna diktieren. Ich war froh, den Bericht in diesem Zeitraum erstellt zu haben, wohl wissend, dass seine Qualität weit unter den damit verbundenen Ansprüchen geblieben ist.

Seit Mitte der 1970er Jahre gibt es im deutschsprachigen Raum in Feldern der Pädagogik und des institutionalisierten Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems (EBU) eine intensive Befassung mit Fragen des „gemeinsamen Lebens und Lernens“ behinderter und nicht behinderter Kinder. Ich greife auf diese Formulierung zurück, weil sie das damals mit dem Begriff der Integration gefasste Begehren von Eltern, dass ihre behinderten Kinder gleich deren nichtbehinderten Alterskameraden einen Kindergarten und die Schule ihres Wohnbezirks besuchen können, am besten auf den Punkt bringt. Sie wollten ihre als behindert klassifizierten Kinder den als nichtbehindert geltenden gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt wissen. Diese Anerkennung war das zentrale Anliegen vieler Eltern. Und dieses konnte seinen Ausdruck konsequenterweise nur in der Forderung eines gemeinsamen Lebens und Lernens unmittelbar am Wohnort der Familien finden, was folgerichtig den Ausgrenzungs- und Separierungspraxen der Kinder in Sonderinstitutionen entsprechend den kategorialen Zuordnungen der diagnostizierten Beeinträchtigungen widersprach. Den Eltern wurde ihr konsequentes Eintreten für ihre behinderten Kinder oft und vehement als Unfähigkeit ausgelegt, die Behinderung ihrer Töchter oder Söhne akzeptieren zu können, unangemessene Ziele hinsichtlich Lernen und Entwicklung ihrer Kinder zu verfolgen und ihren Kindern dadurch zu schaden, wovor man die Kinder schützen müsse.

Spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten vollzog sich ein erster, sehr rigider Verweis vor allem der offensichtlich physisch, in ihrer Entwicklung und psychisch beeinträchtigten Kinder in die entsprechenden Sonderkindergärten, zu denen sie oft quer durch Städte oder übers Land gefahren werden mussten. Dies schon früh am Morgen bevor andere Kinder in den Kindergarten ihres Wohnbezirks gebracht wurden oder sich auf den Schulweg machten. Nach Hause kamen sie meist erst dann wieder, wenn die anderen Kinder längst mit ihren Spiel- und Freizeitaktivitäten beschäftigt waren. Das bedeutete für behinderte Kinder einen Tagesablauf, der, würden Gymnasiasten davon betroffen worden sein, mit Sicherheit zu breiten Gegenmaßnahmen der Eltern geführt hätten. Für erst im sozial- und leistungsnormierten Schulsystem auffällig werdende Kinder vollzog sich deren Selektion, Ausgrenzung und inkludierende Separierung ins Sonderschulsystem dann schon im Prozess ihrer Schullaufbahn. Diese vordergründig wohl hinlänglich bekannten Prozesse verlangen dennoch eine Verdeutlichung unter drei Aspekten:

-

Die lern- und entwicklungspsychologisch gesehen am schwersten beeinträchtigten Kinder. Erfahren hinsichtlich des Lebensalters die früheste Herauslösung aus ihren regulären Lern- und Lebensumfeldern und aus der sozialen Gemeinschaft des Wohnumfeldes.

-

Sie werden oft schon vor dem Kindergartenalter in zentralen Institutionen, die in der Regel lange Anfahrtswege erforderlich machen, mit vergleichbar beeinträchtigten Kindern, die aus anderen Regionen kommen, zusammengeführt, so dass sie keine gemeinsamen Lebenserfahrungen teilen und schließlich werden sie

-

entsprechend der diagnostizierten Art der Behinderung und des Schweregrades gemäß einer kategorialen Heil- und Sonderpädagogik in Kindergärten bzw. Kindergruppen zusammengefasst.

Oft schon mit Eintritt in den Kindergarten, spätestens aber mit dem Übergang ins institutionalisierte EBU bewirken diese Verfahren für die Kinder (a) eine nahezu totale Entfremdung aus ihrem Lebensumfeld und, damit in Zusammenhang stehend, (b) einen Verlust sozial-interaktiver und kommunikativer Vertrautheit und Bindungssicherheit wie (c) einen Orientierungsverlust in Bezug auf die räumlich-zeitlichen Abläufe ihres Lebensumfelds, die sich zu potenzierten externen Bedingungen der Isolation verdichten und sich wiederum mit den beeinträchtigungsbedingten internen Bedingungen der Isolation integral akkumulieren (Feuser & Jantzen 2012; Jantzen & Meyer 2014). Das findet dann nahezu automatisch seine Fortsetzung in das Sonderschulsystem hinein. Dort werden vor allem an Schulen für Geistigbehinderte und Körperbehinderte, wie ich das in vielen Fällen zur Kenntnis nehmen musste, noch eigens Gruppen für schwerst-mehrfach, oder, wie man später klassifizierte, intensiv oder komplex Behinderte eingerichtet. An anderen Sonderschulen auch solche für Schüler mit so genannten „herausfordernden Verhaltensweisen” oder für „Verhaltensoriginelle”; Klassifikationen, die an Zynismus nicht mehr zu überbieten sind. Nach der Schulzeit fanden sich diese Menschen, denen mangels Erfüllung der Mindestvoraussetzungen auch der Zugang in den Anlernbereich der Werkstätten für Behinderte verwehrt blieb, in Tages- bzw. Beschäftigungsstätten und in zentralen Wohnheimen wieder.[9]

Die Forderung „Gemeinsam leben - gemeinsam lernen“, mit der sich die deutschen Elterninitiativen bundesweit zusammenschlossen, hatte, wie aus den vorstehenden Hinweisen deutlich werden dürfte, weiter reichende Implikationen als sie der Mehrzahl der heute zur Inklusion vorliegenden Publikationen zu entnehmen sind. Die Eltern hatten erfahrungsbedingt ein feines Gespür für ein sie bevormundendes und paternalistisches Herrschaftsgebahren oder ihre Erniedrigung wegen Armut und sozialen Notlagen, mit denen sie zu kämpfen hatten. In Bremen waren entsprechende universitäre Veranstaltungen des Studiengangs Behindertenpädagogik selbstverständlich auch für Eltern offen und ebenso die mit Beginn der 1980er Jahre stattfindenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal der Kindergärten[10], so dass ein breites Bewusstsein der Bedeutung integrativer Kindergartenarbeit für die Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder geschaffen werden konnte. Dies verbunden mit der Einsicht in den das Lernen und die Entwicklung der Kinder behindernden bis (gerade in Bezug auf schwer beeinträchtigte Kinder) Lernen verunmöglichenden Charakter einer derart frühen Ausgrenzung aus dem regulären Lebensumfeld und der Inklusion in eine nach Behinderungsart und -schweregrad segregierten Frühen Bildung.

Aus dem Begehren der Anerkennung ihrer Kinder, mit der berechtigt auch die durch ein behindertes Kind in vielen Fällen erfolgte soziale Stigmatisierung bis Ächtung der Eltern selbst zurückgewiesen wurde, entwickelte sich folgerichtig die Forderung der nahtlosen Fortsetzung der Kindergartenintegration in einer integrativen Schullaufbahn. Diese auch getragen von hohem Sachverstand in verschiedensten humanwissenschaftlichen Dimensionen, den sich viele Eltern im Laufe der dreijährigen Kindergartenzeit angeeignet haben - auch heute als „bildungsferne“ Eltern bzw. Familien diskreditierte, ein Terminus, der leider auch in pädagogischen Diskursen Verwendung findet.[11] Integration wurde von uns von Anfang an als ein Gesellschaftsprojekt verstanden, in dem Bildung in den ersten zwei Lebensjahrzehnten der Menschen allgemein eine besondere Rolle einnimmt, wobei die Zeit des Übergangs der Kinder aus der Familie in eine professionell organisierte und geleitete Lerngemeinschaft mit anderen Kindern für die Persönlichkeitsentwicklung speziell zu gewichten und von besonderer Bedeutung ist. Es war für Eltern behinderter wie nichtbehinderter Kinder geradezu selbstverständlich, eine integrative Schule einzufordern.[12]

Nach vier Jahrzehnten der Integration/Inklusion müsste es heute zumindest in pädagogischen Fachkreisen eine Selbstverständlichkeit sein, in den frühen Exklusionen (vor allem der schwerst behinderten bzw. entwicklungsbeeinträchtigten Kinder), den zentralen Schlüssel der Inklusion darin zu sehen, die Exklusionen dort außer Kraft zu setzen, wo sie sozial, kulturell und institutionell am ersten wirksam werden - in der Frühen Bildung. Diese Erkenntnis war in Bezug auf die Integrationsentwicklung leitend, die in der BRD mit integrativen Kindergarteninitiativen ihren Anfang genommen hat. Überwiegend blieb die Integration in Kindergärten aber auf solche beschränkt, die sich einem reformpädagogischen Modell verpflichtet fühlten, wie dies vor allem in Bezug auf Montessori-Kindergärten der Fall war. Dies war u.a. der Annahme geschuldet, dass reformpädagogische Modelle per se in der Lage seien, Integration zu realisieren. Zwar konnte man durchaus beobachten, dass die MitarbeiterInnen reformpädagogischer Kindergartenmodelle und auch die Eltern, die ihre Kinder dort aufgenommen haben wollten, dem Integrationsanliegen offener gegenüber standen, als dies in Bezug auf Einrichtungen in kommunaler oder auch kirchlicher Trägerschaft der Fall war. Aber die Geschichte der Reformpädagogik, aus der Kindergartenund auch Schulmodelle hervorgegangen waren, hatten hinsichtlich verschiedenster Momente ihrer theoretischen Grundlegung und ihrer Konzeption nicht die Reich- und Tragweite, dem Anliegen der Integration umfänglich zu entsprechen. Auch sie verhielten sich den aufzunehmenden Kindern gegenüber hinsichtlich der Art und des Schweregrades vorliegender Behinderung sehr selektierend. Ein großes Problem war auch, dass auf die wenigen integrativ arbeitenden reformpädagogischen Kindergärten sehr viele Eltern zukamen, die ihre behinderten und nichtbehinderten Kinder dort aufgenommen sehen wollten, was zwangsläufig allein schon aus Kapazitätsgründen zur Selektion zwang. Auch mussten vor allem die behinderten Kinder jetzt zu erreichbaren integrativ arbeitenden Kindergärten gefahren werden, wie zuvor zu den zentralen, kategorial ausgerichteten Sonderkindergärten der Fall gewesen war. Dadurch blieben sie auch mittels Integration gemeinsamen Lebensfeldern entfremdet, was auch auf ein gemeinsames Lernen negative Rückwirkungen hatte. Hinzu kam, dass integrative Kindergärten aus Finanzierungsgründen durch sozial- und Kinder- und Jugendbehörden als „teilstationäre Einrichtungen“ behandelt wurden. Das führte dazu, dass in einer Regelgruppe mindestens fünf als behindert diagnostizierte Kinder platziert werden mussten, um die damit verknüpften Auflagen erfüllen und das sonderpädagogische und therapeutische Personal vorhalten zu können. Nur in Bremen wurden die Kindertagesheime vollständig zu integrativ arbeitenden weiter entwickelt und die Sonderkindergärten in reguläre integrative Kindergärten ihres lokalen Einzugsbereiches überführt - und das ohne einen einschränkenden Versuchscharakter als Regelfall. Ich verweise hier exemplarisch auf den Bericht von 1984/1987, auf Feuser & Wehrmann 1985, Seidler 1992 und auf die Projektgruppe Integration (1981) aber auch auf die „Spandauer Verhältnisse“ (1989) und ich erinnere an die frühe integrative Kindergartenarbeit in Berlin-Friedenau.

Die Fläming-Grundschule in Berlin begann mit dem Schuljahr 1975/76 als erste Grundschule integrativ zu arbeiten (vgl. Projektgruppe Integrationsversuch 1988). In der ersten Hälfte der 1980er Jahre etablierten sich dann in einigen Bundesländern die „Schulversuche Integration“ (Erzmann 2003). Diese Schulversuche waren, mit wenigen Ausnahmen, so z.B. in Bremen (vgl. Feuser & Meyer 1987), nicht mehr in unmittelbarer Fortsetzung integrativer Kindergartenarbeit entstanden. Oft brauchte es Jahre, bis nach der integrativen Kindergartenarbeit eine integrative Beschulung erkämpft werden konnte und möglich wurde.[13] Das lenkte die Aufmerksamkeit im Allgemeinen und auch das Forschungsinteresse sehr schnell auf die schulische Integration, was im Feld der Pädagogik so bis heute dominiert. Dies auch bedingt durch die unterschiedlichsten Interessenlagen und Einflusssphären von Fach- und Lehrerverbänden und vieler Organisationen der Behindertenfürsorge aber auch pädiatrischer und psychiatrischer Institutionen, die der Integration zu Beginn überwiegend ablehnend gegenüber standen. Die Sorge der Sozial- und Behindertenhilfe, durch die Integration an Einfluss zu verlieren und als Träger von Sondermaßnahmen und -institutionen sogar überflüssig zu werden, was kaum offen thematisiert wurde, war und ist mit enormen wirtschaftlichen Interessen verbunden.[14]

Soweit ich die mit den 1980er Jahren eingetretene Entwicklung beurteilen kann, gerieten nicht nur das hier kurz skizzierte Verständnis der Integration als Gesellschaftsprojekt und die mit Beginn der integrativen Frühen Bildung verknüpften Erfahrungen zunehmend in Vergessenheit, sondern auch die Bedeutung der frühen Etappen der Persönlichkeitsentwicklung, die nicht nur für das schulische Lernen relevant sind, sondern lebenslang entsprechend ihrer Ausbildung in der frühen Kindheit sehr stabil bleiben. Die heute zur Thematik der Inklusion geführten wissenschaftlichen und fachlichen Diskurse entbehren aus meiner Sicht entsprechend fundierter entwicklungs-, lern- und sozial-psychologischer Grundlagen und sind in der Ausbildung der PädagogInnen in studienstruktureller und curricular-inhaltlicher Hinsicht katastrophal unterbelichtet. In ein Bild gefasst würde ich sagen: Ohne eine solide inklusive Frühe Bildung ist die schulische Inklusion in mehrfacher Hinsicht der Wortbedeutung ein Luftschloss oder, wie man auch sagt, in den Sand gesetzt.

Neben den schon erwähnten Problemlagen, die daraus resultieren, sei noch einmal betont, dass vor allem die Eltern, die für die Dauer der Kindergartenzeit nicht die Möglichkeit hatten, die Erfahrung inklusiven Lernens und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder zu machen, unter dem schon in der eigenen Schulzeit internalisierten Leistungsdruck und gegenwärtigen Optimierungswahn einer Informations-, Wissens- und Kreativgesellschaft hoch individualistischer Ausprägung, der längst die frühe Kindheit erreicht hat (vgl. Seifert-Karb 2015), schulischer Inklusion, heterogenen Lerngemeinschaften und einem zieldifferenten Lernen unsicher bis hoch vorurteilsbelastet gegenüber stehen.

Allgemein gesehen hat die Frühe Bildung heute eine beachtliche methodische Vielfalt bezogen darauf erreicht, dass z.B. lebensweltbezogen, projektorientiert, jahrgangsübergreifend und bilingual gearbeitet wird. Das alles sind gute Voraussetzungen auch für eine inklusive Arbeit. Diese aber erfolgt auch in den Kindergärten, wenn überhaupt, weitgehend unter Ausschluss der Kinder, wie es so schön heißt, mit „erhöhtem Förderbedarf“ bzw. „Bedarf an heilpädagogischen Fördermaßnahmen“, die den Sonderkindergärten überantwortet bleiben. Der auf Kinder mit schweren Beeinträchtigungen reduzierte „Rest-Sonderkindergarten” findet dann schließlich seine Fortsetzung in den dem „harten Kern”[15] vorbehaltenen „Rest-Sonderschulen”. Und auch die UN-BRK findet Interpretationen dahingehend, dass dies durchaus mit deren Geist zu vereinbaren sei, wie sich das in der 80-90:100-Regel ausdrückt, wie sie im Gutachten von Poscher, Rux und Langer (2008) mit Bezug auf den § 24 der UN-BRK vertreten wird.[16]

[9] In Berlin hatte man dafür einmal die Bezeichnung „Tageslagerstätte” in die Diskussion gebracht, was seitens der bei der Spastikerhilfe Berlin tätigen Psychologen abgewendet werden konnte.

[10] Über Jahre gab es in der Stadtgemeinde Bremen, organisiert durch den Landesverband der BEK, die „Zusatzausbildung Integration (ZA-INT)”, deren Curriculum den Grundfragen menschlicher Entwicklung unter Einbezug der relevanten humanwissenschaftlichen Erkenntnisse und ihrer naturphilosophischen Grundlagen in ihrer historisch-logischen Entwicklung und Ganzheit entsprach (Feuser 1984b, 2018).

[11] Die Frage die hier unumwunden zu stellen und zu beantworten ist, ist die, ob nicht die Bildung den Eltern fern ist, denn diese der Bildung, wenn man sie allein durch eine solche Einschätzung von vornherein sozial ächtet und nicht mit ihre Erfahrungen, Interessen und Lebenslagen berücksichtigenden Bildungsangeboten auf sie zu geht. Auch Erwachsene bedürfen individualisierter Bildungsangebote; nicht nur die Kinder. Der Begriff selbst verdient der Ächtung als Unwort des Jahres.

[12] Alle Eltern stellten damals in Bremen Antrag auf integrative Beschulung und kein behindertes Kind wurde, wie zur Sonderschulüberweisung üblich, getestet. Die Eltern der Kinder lehnten dies ab. Die zukünftigen Lehrpersonen konnten die Kinder im Kindergarten kennen lernen und deren persönliche Situation wurde sehr differenziert unter Einbezug der Biographie und sozialen Lage der Kinder besprochen.

[13] Die Schulversuche dienten seitens der damit befassen Bildungspolitik und Administration zwar vordergründig der Sicherung des Kindeswohls, der Gewinnung wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse über die neue Form integrativer Beschulung und ermöglichten, das mag damals ihre wichtigste Funktion gewesen sein, auch Abweichungen von den üblicherweise geltenden Schulgesetzen und Regularien. Die Schulversuche erfüllten im Besonderen aber eine ordnungspolitische Funktion der Sicherung und des Erhalts des gegliederten Systems und seiner rechtlichen Bedingungen. Das beweist auch die Tatsache, dass kein Schulversuch nach dessen Abschluss als reguläre Beschulungsform ins allgemeine EBU übernommen wurde.

[14] Große Verbände und Organisationen wie z.B, der Verband Sonderpädagogik e.V. oder die Bundesvereinigung Lebenshilfe, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, um nur einige zu nennen, vertreten bis heute keine für mich hinreichende Positionen in Bezug auf die Realisierung der

[15] Mit dem Begriff des „harten Kerns” bezeichneten wir in der 1968er Bewegung die schwerst und mehrfach beeinträchtigten, intensiv oder komplex behinderten Menschen und jene, die man z.B. auf dem Hintergrund tiefgreifender Entwicklungsstörungen als solche mit „herausfordernden Verhaltensweisen” charakterisiert hatte. Sie waren damals die Ausgeschlossenen und in Sondersysteme Eingeschlossenen (also sehr wohl inkludiert) und sie gelten auch heute noch überwiegend als nicht integrierbar, was mit der Zuschreibung eines besonderen Förderbedarfs kaschiert wird. Es wird so getan, als könne ein solche nur in Sonderinstitutionen gewährt werden während auch das dort, schaut man genau hin, häufig nicht der Fall ist.

[16] Als Zielvorstellung, so die Autoren, liegt der UN-BRK „eine fast vollständige Inklusion von Schülern mit Behinderungen in die Regelschulen zugrunde” (S. 27). Ebenso ergibt sich „aus dem Inklusionsziel des Abkommens von 80 bis 90% [...] nicht die Verpflichtung, genau diese Inklusionsquote zu erreichen” (S. 28). Zudem schließt der Art. 24, Abs. 1, der UN-BRK, so folgern die Autoren weiter, „die Existenz von Förderschulen nicht aus”. „Er enthält keine Vorgaben dazu, wie die 10 bis 20% der Schüler mit Behinderungen unterrichtet werden, die auch von einer inklusiven Regelschule nicht aufgenommen werden” (ebd.).

Die Befassung mit entwicklungspsychologisch relevanten Momenten, die der Bedeutung einer inklusiven Frühen Bildung Nachdruck verleihen und veranlassen, sie als unverzichtbare Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder von hoher Dringlichkeit zu erkennen, tangiert die Grundlagen menschlicher Lebenstätigkeit im Allgemeinen, wie eine differenzierte lern-, entwicklungs- und sozialpsychologische Betrachtung der Persönlichkeitsentwicklung in der Spanne von der Säuglingszeit bis zum Schuleintrittsalter. Darauf bezogen kann hier nur kurz skizziert werden, dass Persönlichkeit sich nicht, wie im Verständnis der differenziellen psychologischen Forschung traditionell üblich, aus beobachtbaren Erscheinungen konstituiert, die sich jeweils voneinander isolieren und beeinflussen lassen, wie z.B. Affekte, Emotionen, Kognitionen, Begabung, Intelligenz, Bedürfnisse, Motive, Wille oder auch Extra- bzw. Intraversion, sondern dass diese als vermeintliche „Eigenschaften“ eines Kindes aufscheinenden Momente nur von der Gesamtpersönlichkeit ausgehend zu begreifen sind. Schon zu Beginn des Kindergartenalters drücken sie sich in der Einheit produktiv-gegenständlich-kooperativer und kreativer Tätigkeit aus, die sie hervorbringen. Die Erkenntnis, dass die menschliche Persönlichkeit nicht als Summe ihrer Eigenschaften verstanden werden kann, die als vorrangige Aufgabe einer „Vorschulpädagogik“ als einzelne Komponenten auszubilden und zu fördern sind, um - es sei einmal so deutlich gesagt - die Kinder schultauglich zu optimieren, dürfte im wahrsten Sinn des Wortes ein „revolutionäres“ Moment inklusiver Früher Bildung sein. Dabei ist auch zu sehen, dass viele Eltern selbst starker Motor des Ansinnens sind, die Frühe Bildung funktional auf eine „Vorschule“ zu reduzieren und schon viele Kinder dieses Alters Terminpläne für das isolierte Training einzelner für bedeutend gehaltenen Funktionen haben, die einem voll beschäftigten Erwachsenen in nichts nachstehen. Allein die erforderlichen Veränderungen des Bewusstseins der Fachpersonen dürfte sich als ein schwieriges Unterfangen erweisen und erfordern, wie schon angesprochen, eine grundlegende Veränderung der Ausbildung für den Elementarbereich.[17]

Boshowitwsch (2016) stellt fest: „Die Persönlichkeit ist tatsächlich ein höchst integratives System, eine nicht aufzulösende Ganzheit” (S. 86). Ihre Entwicklung kann im Sinne Vygotskij’s - hier sehr verkürzt dargestellt - als eine Abfolge von Neubildungen verstanden werden, die sich von Geburt an aus den ständigen Wechselwirkungen der affektiv erlebten primären Bedürfnisse nach Nahrung, Wärme, Bewegung u.a. (sie können auch als homöostatische Bedarfe verstanden werden) mit ihrer Einlösung und Befriedigung durch eine erwachsene Bezugsperson (in unserem Kulturkreis in der Regel die Mutter des Kindes) generieren, wodurch neue Bedürfnisse entstehen, die wir als soziale Bedürfnisse und Bedürfnisse nach neuen Eindrücken verstehen können. Es geht dabei also um wechselwirkende Tätigkeitsverhältnisse, um Kommunikationen, die in Kooperationen eingebunden sind und sie konstituieren, so auch eine geteilte Aufmerksamkeit bezüglich deren gegenständlicher Seite. „Das Erleben ist gleichsam ein Knoten, in dem die Einflüsse verschiedener äußerer und innerer Bedingungen miteinander verknüpft sind”, so Boshowitsch (1970, S. 116). Es bildet eine untrennbare Einheit von Subjekt und Umwelt und das jeweils erreichte Entwicklungsniveau bestimmt darüber, was das Kind erlebt und was es mit diesem Erleben auf dem Hintergrund seiner vorliegenden Erfahrungen bedeutungsmäßig verknüpft. In gleicher Weise untrennbar verbunden sind das emotionale Erleben, das als affektiver Zustand verstanden werden kann (und nicht mit einem durch äußere Umstände bedingten Affekt im Sinne eines Gefühlsausbruchs, der zu einem Kontrollverlust über das Handeln führen kann, weil er Bewusstsein und Wille beeinträchtigt, zu verwechseln ist) mit den für das Subjekt lebenswichtigen Bedürfnissen und Bestrebungen. In diesen Zusammenhängen differenzieren sich die Wahrnehmung, das Gedächtnis, ausgehend von einfachen Formen des Wiedererkennens, das Denken in Form sich immer differenzierterer Eindrücke und die Wahrnehmung der Gegenstände in Verbindung mit sich ausbildenden Emotionen über die Zeit hinaus, in der die Gegenstände unmittelbar einsehbar sind. Dies alles verbunden im Sinne der sich aus- und umbildenden Systemstruktur des Psychischen, das Bewusstsein eingeschlossen. Immer bezogen auf das, was für das Kind hinsichtlich der Befriedung seiner Bedürfnisse subjektiv Sinnhaft erfahren werden kann, einen nützlichen Endeffekt hat (Simonov 1975, 1982) und folglich mit Bedeutung belegt wird; stets auf der Basis einer zunehmend kreativer werdenden gegenständlichen Tätigkeit und motivgeleiteten Handlungsfähigkeit, das im Sinne der Ausbildung volitiver Verhaltensweisen schrittweise auch die Überwindung von Hindernissen bewerkstelligt.

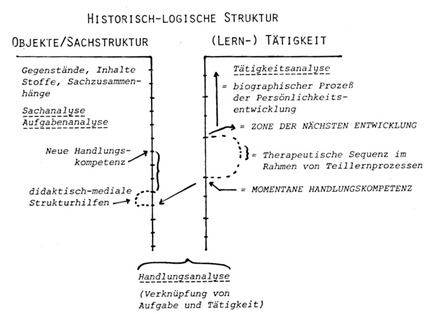

Diese Prozesse ermöglichen dem Kind, bis in der Regel mit dem dritten Lebensjahr die Aufnahme in einen Kindergarten erfolgt, sich in Unterscheidung zu anderen Objekten (Menschen eingeschlossen) selbst als Subjekt und Akteur nach Außen wahrzunehmen, wie sich das im Kontext der Sprachentwicklung dann im Begriff des „Ich“ ausdrückt. Nichts - und zu keiner Zeit in der Entwicklung des Kindes - ist, was wir an seinem Verhalten beobachten können, Ausdruck mechanischer oder gar nur reflektorischer Akte. Aus der angemessenen Kooperation mit dem Kind, deren Basis eine reziproke Kommunikation ist und die berücksichtigt, dass das Kind (a) selbst handeln will und (b) in diesem Prozess der Bestätigung seines Ichs bedarf - das sind zentrale pädagogisches Momente - kann die „aktuelle Zone der Entwicklung“ des Kindes erfahren und die „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij 1987) sich auftun; dies auch in Aktionen der Kinder unterschiedlichster Entwicklungsniveaus untereinander.

Die in diesen Altersperioden entstehenden psychischen Funktionen werden zu lebenslang wirkenden stabilen Neubildungen; zu solchen, die sich aus der Verknüpfung mit elementaren psychischen Funktionen ergeben, auf diesen aufbauen aber auch zu solchen, die sich im Sinne höherer psychischer Funktionen aus dem angesprochenen Zusammenhang subjektiven Erlebens und subjektiver Bedürftigkeit nach Realisierung und Bestätigung seiner Selbst, seiner Motive und Intentionen in Relation zu diesen entsprechenden, inkompatiblen oder gar fehlenden Umweltbedingungen als in die psychische Struktur integrierte Erfahrungen konstituieren. Auch jene Driften einer Entwicklung und der aus ihr resultierenden Handlungsstrukturen, die, von außen betrachtet, als „pathologisch“ bewertet werden.

René Spitz (1884-1974) bringt das mit dem Bild „der Dialog entgleist“ (1976) zum Ausdruck und verdeutlicht, dass die resultierenden Stereotypien und selbstverletzenden Handlungen - aber auch aggressive und destruktive Verhaltensweisen - die wir als herausfordernde erleben, im aufgezeigten Sinne für das Subjekt sinn- und systemhafter Art sind. Diese Prozesse sind grundlegend menschlicher Natur, so dass es für die Funktionsweise menschlicher Persönlichkeitsentwicklung erst einmal keine Rolle spielt, welche individuellen Ausstattungen bzw. Beeinträchtigungen ein Kind von Geburt an in den Erziehungs- und Bildungsprozess einbringt. Von Bedeutung für die Frühe Erziehung und Bildung sind der Eintritt[18], die Art und der Schweregrad individueller Beeinträchtigungen, deren Stärke und Dauer im Verlauf der Lern- und Entwicklungsgeschichte im Hinblick auf eine angemessene pädagogische - und, wo erforderlich - therapeutische Gestaltung des Dialogs, der Kommunikationen und resultierenden Kooperationen seitens der erziehenden und unterrichtenden[19] Erwachsenen - damit auch der pädagogischen und organisatorischen Konzeption eines Kindergartens.

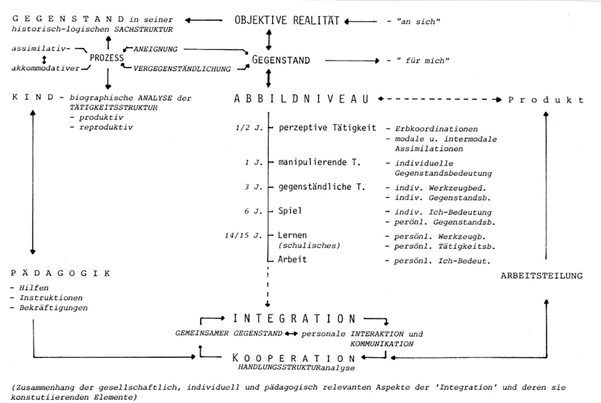

Geradezu als Essenz früher Erziehung und Bildung resümiert Boshowitsch 1970: „Also muss man die Art des Erlebens des Kindes verstehen, den Charakter seiner affektiven Beziehung zur Umwelt, um erfassen zu können, welchen Einfluss die Umwelteinwirkungen auf den Entwicklungsverlauf des Kindes haben” (S. 115). Dazu gibt es keine einfache Testdiagnostik, weder bezogen auf die Tendenz von Entwicklungsverläufen noch hinsichtlich des Verhältnisses von aktueller und nächster Zone der Entwicklung in den vielfältigen Dimensionen psychischer Neubildungen, die auch Denken, Sprache und Bewusstsein, eingeschlossen Funktionen, die wir grob als Intelligenz und Begabung bezeichnen, umfassen, die nicht biologisch kodiert vorhanden, sondern im Prozess von Erziehung und Bildung zu schaffen sind. Die heute mehr denn je hoch favorisierten kognitiven Prozesse, auf die sich der beschriebene Optimierungswahn fokussiert, sind im Spiegel der Selbstorganisation eines lebenden Systems rekursive Produkte der Interaktion des Systems mit seinen eigenen Zuständen und damit durch den Zustand des Gesamtsystems bestimmt, der seinerseits als autopoietisches Produkt des Austauschs des Systems mit seiner (personalen wie dinglichen) Umwelt zu verstehen ist und - es sei noch einmal darauf verwiesen - in den affektiven Qualitäten und Emotionen des Systems gründen. Es sind die Emotionen, die für das Erschließen kognitiver Dimensionen kodieren und wie weit diese nach Maßgabe des individuell Möglichen, das im Gegenwärtigen (noch) nicht zu erkennen ist, ausgebildet werden können (vgl. Friedlmeier & Holodynski 1999). Nur biographisch fundierte Recherchen der bisherigen Lern- und Entwicklungsverläufe (Jantzen 2005, Jantzen & Lanwer 2011) und ihrer sozio-ökonomischen und kulturellen Bedingungen und prozessbegleitende Beobachtungen und deren Analyse im Spiegel relevanter Entwicklungstheorien und Entwicklungspsychologien vermögen pädagogisch relevante Erklärungen für die Hintergründe des bei Kindern zu Beobachtenden geben, auf deren Basis das Verstehen ihrer Persönlichkeit und Handlungen als Grundlagen erzieherischer und bildender Kooperation mit den Kindern im Sinne der auf die nächste Zukunft gerichteten Erziehungs- und Bildungsintention sinnvoll möglich ist.

Den aufgezeigten Zusammenhängen implizit und von grundlegender Bedeutung für die kindliche Entwicklung sind die Qualitäten der zwischenmenschlichen Beziehungen und damit des „Dialogs” und der Bindungspotentiale (Feuser & Jantzen 2014). René Spitz verdeutlicht in seiner Arbeit „Vom Dialog” (1976) und zahlreichen anderen schon in die 1930er Jahre zurückreichenden Arbeiten zum „psychischen Hospitalismus” und den damit verbundenen filmischen Dokumentationen (Mantell 1991), die der Entwicklung der Bindungstheorie durch John Bowlby (1907-1990) vorausgegangen sind, in an Deutlichkeit kaum zu übertreffender Weise, was es für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes bedeutet, wenn die Beziehungen zum Kind unzureichend oder ungeeignet sind. Er führt aus: „Der Mensch, dem man als Säugling den Dialog vorenthält, wird zu einer leeren Hülle, geistig tot, ein Anwärter auf Anstaltsbetreuung. Leben im menschlichen Sinne kann nicht asozial, es muss sozial sein. Leben in unserem Sinne wird durch den Dialog geschaffen” (1976, S. 26). Mit dem Begriff „Dialog” verweist er auf die „Quelle und den Beginn artspezifischer Anpassung“. „Ohne den Dialog - jenen Dialog, durch welchen das Kind das Belebte vom Unbelebten unterscheiden lernt - kann wohl die Reifung, nicht aber die Entwicklung voranschreiten” (ebd., S. 26).

Zur Erklärung der Begriffe, wie Spitz sie verwendet, noch folgende Hinweise: Ausgehend von der Gesamtheit der phylogenetisch präformierten und ererbten „angeborenen Ausstattung” des Menschen bezeichnet Spitz mit Reifung „den Prozess der allmählichen Veränderungen und des Wachstums in den physischen und psychischen Sektoren des kindlichen Organismus”. (Psychische) Entwicklung „bezieht sich auf die Modifikation der angeborenen Ausstattung [...], die teils durch Umweltbedingungen, teils durch Be- oder Entlastung bestimmt werden, welche ihrerseits von in der Reifung und in der biologischen Entwicklung wirksamen Faktoren abhängen” (Spitz 1972, S. 10f). „Die Reifung des Angeborenen geht ohne Unterbrechung weiter, programmiert von der Epigenese. Entwicklung und sich entwickelndes Verhalten dagegen werden vom Erleben ausgelöst und durch die sich entfaltenden Gegenseitigkeitsbeziehungen mit der Umwelt in Gang gehalten und gefördert” (Spitz 1974, S. 106). Aber: „Denn wenn der Dialog in der Frühkindheit zusammenbricht, wird die Ich-Bildung gehemmt, die Ich-Funktionen entarten und verkümmern. Die Ich-Apparate verkrüppeln, und die Integrität des Ichs, des Hauptorgans der Anpassung, ist in Gefahr. Es werden dann kompensatorische Funktionen entwickelt, die wenig oder nichts mit den Gegebenheiten der Realität zu tun haben” (1976, S. 112).[20]

Damit verweist Spitz auf die biologischen, psychologischen und sozialen Momente, die in intersubjektiven Kontexten zusammenwirken und sich in die intrapsychischen Bereiche der sich entwickelnden Persönlichkeit transformieren. Vygotskij schreibt: „In der Entwicklung des Kindes tritt jede höhere psychische Funktion zweimal in Szene - einmal als kollektive, soziale Tätigkeit, das heißt als interpsychische Funktion, das zweite Mal als individuelle Tätigkeit, als innere Denkweise des Kindes, als intrapsychische Funktion” (1987, S. 302).

Das verweist wieder auf das Erfordernis der Kooperation i.S. „funktionsteiliger Abstimmung individueller Aktivitäten auf ein gemeinsames Ziel hin”, die nicht nur eine Bedingung menschlicher Entwicklung ist, sondern zwei Wesenseigenschaften des Menschen in ihrer elementarsten Weise ausdrückt: nämlich „den gesellschaftlichen Charakter des menschlichen Wesens“ und „die Arbeit als die wesentliche Lebenstätigkeit der Menschen“, worauf Clauß et. al. (1983, S. 339) verweisen. Arbeit im Sinne der Leont’evschen Theorie der „Dominierenden Tätigkeit” (Leont’ev 1973, S. 402) ist mit dem Erreichen des Niveaus der „Gegenständlichen Tätigkeit“ und der Möglichkeit zu gegenständlichen Handlungen entwicklungspsychologisch grundgelegt, auf der die Phase des für die Kindergartenzeit zentralen dominierenden Tätigkeit des Spiels aufbaut.

Die bedeutendsten Studien und die fundierteste Theoriebildung zum kindlichen Spiel verdanken wir Daniil Borisovič Él’konin (1904-1984). Das zentrale und sich darin entwicklungspsychologisch ausdrückende Moment ist, „dass sich in der Spielhandlung der Gedanke vom Gegenstand löst und die Handlung beim Gedanken ihren Anfang nimmt, nicht beim Gegenstand” (Él’konin 2010, S. 452f). Und er fährt fort: „Der Gedanke löst sich deshalb vom Gegenstand, weil ein Stückchen Holz die Rolle der Puppe zu spielen beginnt, ein Stock zum Pferd wird. Die Handlung nach Regeln beginnt vom Gedanken bestimmt zu werden und nicht vom Gegenstand. Das ist eine Wende in der Beziehung des Kindes zur realen konkreten nächstliegenden Situation” (ebd., S. 453). Er sieht das Spiel als eine Übergangsform, den Gedanken und damit die Bedeutung eines Wortes vom Gegenstand loslösen zu können; eine Wende von kaum zu ermessender Tragweite und eine für das Kind außerordentlich schwierige Aufgabe.

Dominierte zuvor in der Entwicklung der Gegenstand die Bedeutung, die unmittelbar mit ihm verbunden ist, kehrt sich dieses Verhältnis jetzt um und das Moment der Bedeutung wird führend - für und im Denken, für das Bewusstsein und die Handlungen und damit für die Verhaltensweisen des Kindes. Die in Kontexten subjektiver Sinnbildung generierte Bedeutung wird vom Gegenstand gelöst und führt, in das Schulalter hineinreichend, zur inneren Sprache, zum logischen Gedächtnis, zum abstrakten Denken, so Él’konin.

Er kennzeichnet zwei Paradoxa: Das erste Paradoxon des Spiels sieht er darin, „dass das Kind mit losgelösten Bedeutungen operiert, aber in einer realen Situation”, das zweite darin, „dass das Kind im Spiel auf der Linie des geringsten Widerstandes handelt, das heißt, es macht das, was es am liebsten möchte, weil Spiel mit Lustgewinn zusammenhängt. Gleichzeitig lernt es, auf der Linie des größten Widerstandes zu handeln. Indem es sich den Regeln unterordnet, verzichtet es auf etwas, das es gerne möchte, weil die Unterordnung unter die Regel und der Verzicht auf eine dem unmittelbaren Impuls folgende Handlung der Weg zu maximaler Lust ist” (ebd., S. 456f). Damit werden die Erfüllung der Regel zur Quelle der Lust, sie selbst zum stärksten Impuls und das Spiel zum führenden Moment in der Entwicklung des Kindes. „Das Spiel ist Quelle der Entwicklung und schafft die Zone der nächsten Entwicklung” (ebd., S. 462), schreibt Él’konin - durch die damit verbundenen Kommunikationen und Kooperationen bis hin zur arbeitsteiligen Übernahme von Funktionen und Rollen im Sinne zielgerichteter Tätigkeiten, über die das Kind eine zunehmende Bewusstheit erlangt. „Die Tatsache, dass dem Kind die eingebildete Situation bewusst wird, kann man unter dem Entwicklungsaspekt als Weg zur Entwicklung des abstrakten Denkens betrachten. Die hiermit verbundene Regel führt meines Erachtens zur Entwicklung jener Handlungen des Kindes, auf denen die Trennung zwischen Spiel und Arbeit basiert, wie sie im Schulalter eintritt. [...] Im Schulalter verschwindet das Spiel nicht, sondern gewinnt ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit” (ebd., S. 465).

Die Orientierung der Tätigkeit erfolgt wesentlich auf die Handlung selbst und im Gegensatz zur Arbeit wird im Spiel die Orientierung auf das Produkt zurückgestellt, d.h., das vorrangige Produkt des Spiels ist also die Beherrschung von Handlungen durch das Kind, Handlungen, die wesentlich durch die Erweiterung der Sozialbezüge - gerade auch durch den Übertritt von der Familie in die Lebensgemeinschaft der Kinder in den Institutionen der Frühen Bildung - in umfassender Weise eine zunehmend regelgeleitete und rollenspezifische kooperative gegenständliche Tätigkeit ermöglichen. In diesen Kontexten gewinnen auch Momente der Selbsteinschätzung, der Selbstwirksamkeit und -kompetenz - auch im Spiegel der Bewertung durch andere - zunehmend an Bedeutung und bringen auch sittliche Verhaltensmotive hervor, d.h., es kommt zur Ausbildung ethischer Instanzen, in denen die vom Kind erlebten realen Umweltsituationen widergespiegelt sind.

Im Laufe der auf dieser Stufe zur Ausbildung kommenden inneren Abbildstrukturen beginnt das Kind, im Spiel sich seines sozialen Ichs bewusst zu werden, d.h., es vermag sich nicht nur als Subjekt gegenständlicher Handlungen, sondern als Subjekt in einem differenzierten System sozialer menschlicher Beziehungen zu begreifen. Die konkreten Handlungen, die das Kind auf dieser Niveaustufe ausführt, können, wie schon vermerkt, vom Denken getrennt werden, was ermöglicht, im Sinne eines neuen Niveaus der Orientierungstätigkeit, Beziehungen vom persönlichen Ziel zu Gegenstand, Mittel, Produkt und zur Tätigkeit herzustellen und sich die Produkt- und Symbolbedeutungen gesellschaftlicher Tätigkeitsbedeutungen zu eigen zu machen. Individuelle Ich-Bedeutungen und persönliche Gegenstandsbedeutungen bauen sich auf und produktive Bedürfnisse werden neben den nach wie vor bestehenden sinnlich-vitalen Bedürfnissen zur Basis der Motivation der Tätigkeit. Es bilden sich Hierarchien an Motiven, auch bedingt durch die an anderen Kindern und Erwachsenen beobachteten und erschlossenen Handlungsweisen, was wiederum auf die Bedeutung adäquater Kooperationen verweist. Ohne die Möglichkeit dazu kann das gesamte Entwicklungsniveau erheblich beeinträchtigt werden; eben auch, was Leont’ev sehr eindrucksvoll und zutreffend mit dem Bild der „ersten Geburt der Persönlichkeit“ in dieser Entwicklungsperiode beschreibt, eine ich-reflexive persönliche Sinnbildung im Zusammenhang von subjektiver Motivation und objektiv Erkanntem (vgl. Jantzen 2007). Im Sinne der Arbeiten von Jean Piaget (1896-1980) wandelt sich in dieser Phase das „vorbegrifflich-anschauliche Denken“ zum „begrifflichen Denken“, das dann in der nächsten Stufe der „dominierenden Tätigkeit“ des (schulischen) Lernens zum „konkret-operativen Denken“ wird, das sich in Fortsetzung der Entwicklungslogik über das formal-logische bis hin zum kategorialen Denken entwickeln kann (Piaget 1969). Dann ist die Sprache schließlich weitgehend von den Objektbereichen losgelöst und selbst Objekt der Handlung, während sie zuvor noch in engem Zusammenhang mit der praktisch-gegenständlichen Tätigkeit eingebettet in die sozialen Kooperationen die semantische Aneignung der Welt ermöglichte.[21]

Unter entwicklungsneuropsychologischen Gesichtspunkten mit der Perspektive eines „inneren Beobachters“ (vgl. Leont’ev 1973) findet die Einheit der hier kurz skizzierten Momente in dem von Trevarthen und Aitken (2001) beschriebenen Modell „primärer und sekundärer Intersubjektivität“[22] ihre Erklärung. Aitken & Trevarthen (1997) schreiben: „The dependence of the child on cooperative understanding and cultural learning is part of human genetic inheretance. It is a persisting need in the childs brain and is motivated by a powerful appetite for human company and effectiveley regulated interaction. This need must have its origin in development and integration of extensive systems of brain structures, receptors, and boily effectors that are formed bevore birth” (S. 672). Die Autoren verorten diese Funktionen strukturell in „coherent mechanisms of motives” in „an Intrinsic Motive Formation (IMF) [...] ready at birth to engage with the expressed emotions of adult companions” (ebd., S. 655), eine Art Möglichkeit der Suche nach anderen Gattungsmitgliedern, eine Grundlage soziokulturellen Lernens. Ausdruck findet die IMF im System des ESM. „Their output in dynamic displays of emotion and changing moods involves a great Emotional Motor System (EMS) [...], reaching from the spinal cord to the relatively ancient ‘limbic’ regions of the cerebral cortex [...]” (Trevarthen et.al. 1998, S. 67). Damit und unter Aspekten der Funktion der Spiegelneuronen (vgl. Gallese 2001) sind von Seiten beider Partner im Sinne primärer Intersubjektivität eine reziproke Kommunikation und dieser übergeordnet Bindung und Dialog abgesichert. Da diese ihrerseits in Kontexten kultureller Umwelt mit ihren Sachverhalten und Objekten stattfinden, werden diese im Sinne kooperativer Intersubjektivität in gemeinsame Aktionen integriert. Die Beziehung vermittelt sich über den handelnden Umgang mit den Objekten und konstituieren, was Trevarthen als „sekundäre Intersubjektivität” fasst. Er schreibt mit Bezug auf Hubley: „Thus an infant becomes capable, before the development of symbolic, linguistic communications, of joint interest in objects an joint task performance, in the person-person-object fluency of Scondary Intersubjectivity” (Trevarthen 1997, S. 656). So führt das Kontinuum der Entwicklung zur weiteren Differenzierungen von Affekten und Emotionen im Erleben und über Sprachhandlungen schließlich zur Fähigkeit zu sprachlich-symbolischer Abstraktion. In meinen Arbeiten bringe ich diese entwicklungspsychologisch fundamental bedeutenden Zusammenhänge in die Aussage: Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge - in gemeinsamer Kooperation.

Damit sind die unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten skizzierten Zusammenhänge in ihrer Bedeutung für eine Frühe Bildung und Erziehung wohl kaum noch zu übersehen oder gar zu negieren. Aufgabe ist, diese Erkenntnisse und damit die entwicklungsrelevanten Prozesse in eine adäquate Pädagogik zu übersetzen, bzw. die Pädagogik als ein System zu etablieren, das der Entwicklungsdynamik der ersten sechs Lebensjahre nicht nur entspricht, sondern sie induziert, entfaltet, ausformt, die Kinder über die damit einhergehenden Krisen begleitet und stets Möglichkeitsräume schafft, in denen die Subjektwerdung im Sinne der Ich-Bildung und Entwicklung zum sozialen Subjekt durch die Möglichkeit zu adäquaten gegenständlichen Tätigkeiten und Handlungen in Kooperation mit den Gattungsmitgliedern in reziprok-kommunikativen Referenzen, in die die Erwachsenen einbezogen sind, ermöglicht wird und bleibt.

Entsprechend sind diese Anforderungen an die Pädagogik sowohl spezieller als auch genereller Art. Sie sind insofern speziell, als sie jedes Subjekt bezogen auf seine spezifische Lebens-, Lern- und Entwicklungssituation reflektiert und insofern generell, als sie sich an den basalen Gesetzmässigkeiten und Bedingungsrahmen menschlicher Entwicklung schlechthin orientieren. Damit sind alle in Richtung von Maßnahmen der Homogenisierung weisenden Organisationsstrukturen in der Frühen Bildung, z.B. bezogen auf Alter, Entwicklungsniveau oder Behinderung, wie dadurch bedingte Selektions- und Segregationsprozesse dem Grunde nach obsolet. Obsolet ist auch die Kategorisierung von Beeinträchtigungen und Behinderungen, da sie in der Orientierung auf die spezifischen Lebenslagen und die speziellen Bedürfnisse sowie dominierenden Motive der Kinder aufgehoben sind und diese nicht in eine Kategorie hinein anonymisiert werden dürfen - in ein Bild gefasst, die Kinder behalten ihre Namen, die nicht durch kategoriale Gruppierungen zu ersetzen sind. Es gibt keine Bildung und Erziehung für eine geistige Behinderung oder andere heil- und sonderpädagogisch kreierte Kategorien. Es gibt sie aber sehr wohl für ein bestimmtes Kind, das einen Namen hat, eine Lern-, Kultur- und Sozialisationsgeschichte und ein dieser entsprechendes Entwicklungsniveau, dem in einer bestimmten Situation angemessen Rechnung zu tragen ist. Und das gilt auch für die einer solchen Pädagogik implizite Vorstellung von „Bildung“, die nicht erst ab dem Niveau der Ausbildung höherer psychischer Funktionen relevant wird, sondern über alle Entwicklungsstufen hinweg ein zentrales Grundbedürfnis des Menschen darstellt.

Insofern ist, wie das zu Beginn der Integrationsentwicklung immer noch gedacht wurde (und heute noch nicht aus den Köpfen ist), eine institutionsbezogene integrative/inklusive Pädagogik (z.B: Kindergarteninklusion versus Schulinklusion) genauso unzutreffend, wie eine vermeintlich inklusive (auf Unterrichtsfächer bezogene) Fachdidaktik. Die von mir entwickelte „Allgemeine Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik” (Feuser 1989, 1995, 2011, 2013b) fasst diesen Komplex. Sie leistet die konsequent subjektwissenschaftliche Ausformulierung und Bestimmung der von Wolfgang Klafki (1927-2016) grundgelegten „Allgemeinbildungskonzeption”; stellt sie, in einem Bild formuliert, insofern vom Kopf auf die Füße, als der Mensch das zur Erkenntnis von Welt fähige Wesen ist und von ihm in „gegenständlicher Tätigkeit“ die Erkenntnis der Welt ausgeht und nicht vom Stoff oder den Sachverhalten. Erkenntnisse und in Folge die Bildung von Wissen, das dann verstandenes Wissen ist (nicht nur im Gedächtnis verankerte Information), ist nicht dem Stoff geschuldet, sondern - es ei noch einmal betont - der „gegenständlichen Tätigkeit“ der Menschen in kollektiv-kooperativen Zusammenhängen. Schon Klafki fordert eine „Allgemeinbildung als Bildung für alle zur Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit, als kritische Auseinandersetzung mit einem neu zu durchdenkenden Gefüge des Allgemeinen als des uns alle Angehenden und als Bildung aller uns heute erkennbaren humanen Fähigkeitsdimensionen des Menschen” (Klafki 1996, S. 40). Dies verbunden mit der Intention, Demokratisierungsprozesse entschieden voranzutreiben.

Eine solche Bildung konstituiert sich als Aufklärung und Erziehung, diese verstanden als die Ausbildung des Bedürfnisses des Menschen nach dem Menschen im Sinne von Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Das erfordert,

-

Bildung zu jedem Lebensalter sowohl vom Subjekt ausgehend, als auch einen auf dessen Potentiale und deren Entfaltung hin ausgerichteten, auf Anerkennung und Gleichheit basierter Prozess der Ermöglichung in einem zum Zweck dieser Ermöglichung weitgehend strukturell umgebauten EBU zu begreifen. Das würde erfordern, annähernd bestimmen zu können, welches erkenntnisrelevante Qualitätsniveaus bezogen auf ein spezifisches Ereignis ein Mensch hinsichtlich dessen Wahrnehmung, dessen interner Unterscheidung, Kategorisierung und Versprachlichung - mithin seines Denkens - und daraus resultierend, seiner handlungsmäßig aktiven Einflussnahme auf das Ereignis hat, was unmittelbar erfordert, auch Kenntnisse seiner aktuellen Bedürfnisse, seiner Motive, seines diesbezüglich gedächtnismäßig verankerten Erfahrungsschatzes wie sein aktuelles affektives Empfinden und emotionales Erleben und sein Wollen mit einzubeziehen. Ohne Kenntnis des Verhältnisses von „aktueller und nächster Zone der Entwicklung” im Sinne Vygotskij’s (1987)[23] und der diesbezüglich sozialisatorischen Kontexte dürfte es dem Zufall überlassen bleiben, ob ein Lernangebot als solches wahrgenommen werden kann, redundant ist oder jenseits einer erfahrungsmäßig damit zu verknüpfenden Dimension liegt und ob es Bedürfnissen und Motiven, sich damit zu befassen, entspricht, zu positiven Emotionen führt oder gar angstbesetzte Vermeidungsstrategien hervorruft.[24]

-

ein Verständnis von Bildung als Aufklärung, der die Mündigkeit inhärent ist. Ganz grundlegend gesehen spiegelt sich darin die Neugier und das Interesse, das Wesen hinter den Dingen zu ergründen, das seine Erscheinungen hervorbringt, sie zu erklären, im Sinne von Erfahrungsbildung zu erfassen und schließlich zu verstehen, was seine Quelle bereits in der assimilativ-perzeptiven und manipulierendenTätigkeit des Kleinkindes hat, die es zu akkommodativen Anpassungen seines Tuns an die gegenständliche Welt veranlasst. Im kooperativen Miteinander, durch Nachahmung verfeinert und durch die Übernahme von Rollen und Regeln ständig ausdifferenziert, entwickelt das soziale Subjekt, die von Klafki geforderte Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit in der Bedeutung, Kant (1784) folgend, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, aber in entsprechender Verantwortung den Anderen, der ich sein könnte, mit zu denken und entsprechend zu handeln. Ohne diese Einheit gerät Bildung zur Halbbildung, die Adorno (1998) wie folgt beschreibt: „Halbbildung ist die Verbreitung von Geistigem ohne lebendige Beziehung zu lebendigen Subjekten, nivelliert auf Anschauungen, die herrschenden Interessen sich anpassen” (S. 576). Das vornehmste Ziel pädagogischer Inklusionsbemühungen hätte dem zu gelten: Ungleichheit abzuschaffen, was voraussetzt und verlangt, Solidarität aufzubauen! Und dies bedarf der Erziehungs- und Bildungsarbeit von früher Kindheit an.

Entsprechend bedarf es auch in der Frühen Bildung eines inklusiven Unterrichts in Projekten, der mittels Lernen in und durch Kooperation an einem Gemeinsamen Gegenstand (Feuser 1984a, 2011, 2013b) Entwicklung induziert, damit die sozio- und psychodynamischen Grundlagen solidarischen Denkens und Handelns grundgelegt werden können, die die Kinder in die Schule und die Schülerinnen und Schüler später als Erwachsene in ihre Lebenswelten mit hinaustragen, in denen sie dann auch gesellschaftlich und politisch relevant werden können. Der Vielfalt der in Gemeinschaft miteinander Lernenden kann im Sinne einer entwicklungslogischen Didaktik durch eine entwicklungsniveaubezogene Individualisierung des Gemeinsamen Gegenstandes entsprochen werden, was ermöglicht, dass jedes Mitglied der Lerngemeinschaft sich auf dem Hintergrund seiner Vorerfahrungen und seiner Bedürfnisse und Motive kompetent in die Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand einbringen und sich dadurch auch als kompetent erleben kann. Diese „Allgemeine Pädagogik” leistet ein Doppeltes in einem, nämlich:

-

durch das Moment der Kooperationen, die eine Vielfalt an Kommunikationen erfordern, wird schon im Kindergarten ein auf ein gemeinsames Ziel oder Produkt hin orientiertes Miteinander-Handeln möglich, in dem die Heterogenität der vielen zur Wirkung kommenden Momente ein hohes synergetisches Potential erzeugen, das zu emergenten Lösungen führt, zu solchen Lernergebnissen also, die kein einzelnes Kind für sich hätte erreichen können oder mit ihm schon per se vorhanden gewesen wären. Das könnte auch als kognitive Dimension des Bildungsprozesses begriffen werden, der auf Erkenntnisgewinn abzielt, aus dem Wissen resultiert, das durch die Erkenntnis selbst bedeutend wird und auf diese Weise eine intrinsische Motivation aufbaut, sich lernend mit den Menschen und der Welt auseinander zu setzen.

-

Durch das Moment der die Kooperationen ermöglichenden Kommunikationen werden die Lernenden sozial füreinander bedeutsam, entstehen Empathie und die Integration des Anderen ins eigene soziale Ich. Diese Bedeutung eines jeden für jeden anderen in der Lerngemeinschaft misst sich nicht daran, ob er oder sie sich auf Beinen oder mit Hilfe eines Rollstuhles fortbewegt, ob sie sich in Lautsprache oder Gebärdensprache, mit Hilfe von Bliss-Symbolen, eines Delta-Talkers oder mimisch-gestisch verständigen, ob sie tasten oder schauen oder ob sie sieben oder dreizehn Jahre alt sind. Der Grad an personaler und/oder advokatorischer Assistenz, der für manche Kinder zu gewährleisten ist, bestimmt nicht den Grad der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kompetenz und schmälert auch in der Wahrnehmung der anderen im Kollektiv das in der gemeinsamen Kooperation zu gewinnende Prestige nicht. Die/der Andere ist dann eine/r wie ich, die oder der ich auch sein könnte, aber nie die oder der auszugrenzende andere Andere.

Machen wir nicht schon in der Frühen Bildung die durch räumliche Segregation und Immobilisierung verkörperte Politik der Ausschließung „zum Patentrezept für eine Gesellschaft, die nicht mehr dafür sorgen mag, dass alle ihre Angehörigen „am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, die aber sehr wohl wünscht, dass jene weiterhin daran teilnehmen, die es nicht an Eifer und vor allem nicht an Gehorsam fehlen lassen”, wie Bauman (2009, S. 150) schreibt, denn „Alles in allem bedingt das Ghetto die Unmöglichkeit von Gemeinschaft” (ebd.) - für alle!

Ein Lernen, wie ich es hier kurz skizziert habe, das in Projekten mit altersgemischten Lerngemeinschaften zu organisieren wäre, garantiert die Wahrung der Würde der Einzelnen. Es wird zum zentralen Moment emotional-sozialen Erlebens und generiert Empathie im Sinne des Erzieherischen im Bildungsprozess, was in Zusammenhang mit dem erkennenden Begreifen der Welt das mit Bildung nicht zu unterschreitende Moment der Aufklärung realisiert.

[17] Die gegenwärtigen Bemühungen um die Implementierung des Anliegens der Inklusion in die Lehrerbildung lassen die dafür erforderlichen Strukturreformen nicht erkennen. Die Frühe Bildung in der gesamten Spanne von der Geburt bis zum Schuleintritt und die Primarpädagogik (bezogen auf eine sechsjährige Grundschule) wären zu einer Studieneinheit zusammen zu führen, auch um die Zäsur zwischen Kindergarten und Schule, wie sie heute noch besteht, zu überwinden. Auszugehen wäre von einer pädagogischen Qualifikation für das Lernen und die Entwicklungsverläufe von Kindern von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit im Sinne der bisherigen Früherziehung (Geburt bis 3. Lj.), der Elementarerziehung (Kindergarten, 3. bis 6. Lj.) und der Primarpädagogik (Grundschule, 6. - 12. Lj.); dies als Spezialisierung im MA-Studium auf der Basis eines humanwissenschaftlich fundierten gemeinsamen BA in Pädagogik (vgl. Feuser 2013a).

[18] Diesbezüglich sind auch die intrauterinen (embryonalen und fetalen) Verläufe der kindlichen Entwicklung im mütterlichen Organismus unter dessen Bedingungen bis zur Geburt hoch relevant und vor allem in der Ausbildung für das professionelle Personal in der Frühen Bildung entsprechend zu gewichten. Ich verweise hier nur stellvertretend auf die nach wie vor hoch bedeutende Schrift von Hofer (1981).

[19] Mit Unterricht geht es, wie Vygotskij betont, darum, dass etwas Neues in den Entwicklungsverlauf der Kinder eingebracht wird. Er sieht Unterricht nicht als eine der Institution Schule zuzuordnende Kategorie und folgert: „Unterricht und Entwicklung treten also nicht erstmals im Schulalter auf, sondern sind praktisch vom ersten Lebenstag des Kindes an miteinander verbunden” (1987, S. 297). Siebert (2006) schreibt: „Geht man von dieser Theorie aus, wonach der Unterricht ideale Formen der Entwicklung vermittelt und damit eine Zone der nächsten Entwicklung schafft, dann wird deutlich, dass er keineswegs an ein bestimmtes Alter noch eine institutionelle Form gebunden ist” (S. 113). Es geht also auch im Kindergarten um Unterricht im Sinne eines Entwicklung induzierenden Lernens! Dies wiederum wäre ein weiterer Faktor, der in einer Neuorganisation der Ausbildung des pädagogischen Personals für die Frühe Bildung zu berücksichtigen ist.

[20] Um das hier nur kurz anzumerken: Die Dramatik der Entwicklung von Kindern, die wir dem Autismus-Spektrum zuordnen, besteht, verkürzt gesagt, darin, in der frühesten Kindheit den derart hoch relevanten (reziproken) „Dialog” aufgrund interner Bedingungen der Isolation nicht aufbauen zu können. Ferner wäre Spitz auf der Basis heute vorliegender Erkenntnisse insofern zu widersprechen, das die resultierenden autokompensatorischen Verhaltensweisen (bei Spitz: kompensatorische Funktionen) sehr wohl mit den Gegebenheiten der Realität zu tun haben - und selbstverständlich pädagogisch/therapeutisch zu beeinflussen sind.

[21] Als Quellen der u.a. für die Pädagogik der Frühen Bildung relevanten entwicklungstheoretischen und entwicklungspsychologischen humanwissenschaftlichen Grundlagen können vor allem das Werk von Lev Semjonovič Vygotskij (1896-1934), Aleksej Nikolajevič Leont’ev (1903-1979), Jean Piaget (1896-1980) und René Apard Spitz (1887-1974) als nahezu unverzichtbar für eine angemessene pädagogische und didaktische Konzeption und praktische Gestaltung des »Unterrichts« (verstanden i.S. von Vygotskij als Lernen, das Entwicklung induziert) im Kindergarten benannt werden. Als Einführung und übergreifende Befassung mit den hier erwähnten Zusammenhängen siehe Jantzen 2007.

[22] . Zur Einarbeitung in diese Zusammenhänge siehe Trevarthen (2012): Intersubjektivität und Kommunikation.

[23] . „Die Differenz zwischen dem Niveau, auf dem die Aufgaben unter Anleitung, unter Mithilfe der Erwachsenen gelöst werden [das können auch ältere Kinder sein; GF:], und dem Niveau, auf dem das Kind Aufgaben selbständig löst, macht die Zone der nächsten Entwicklung aus” (Vygotskij 1987, S. 300; siehe auch Jantzen 2008a,b).

[24] . In kritischer Analyse meiner Beobachtungen in Bildungsinstitutionen (die Ausbildung von Pädagogen an Hochschulen und Universitäten einbezogen) scheint die Zufälligkeit pädagogischen Handelns noch immer ein qualitativ hinreichendes Moment professioneller pädagogischer Tätigkeit zu sein, um eine genügend große Anzahl Menschen einer Nachfolgegeneration zu produzieren, deren »Humankapital« hinreicht, das Gesellschaftssystem, wie es besteht und funktioniert, zu reproduzieren und mögliche Driften in andere Regime zu blockieren. Das drückt sich auch darin aus, dass keine geringe Anzahl von Personen in der Ausbildung von PädagogInnen tätig sind, die selbst weder fachwissenschaftliche Expertisen noch praxisrelevante Erfahrungen in dem haben, was sie lehren. In Bezug auf die Inklusion ist das in besonderer Weise der Fall.

Adorno, T.W. (1998): Dialektik der Aufklärung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Aitken, K. & Trevarthen, C. (1997): Self/other organization in human psychological development. In: Development and Psychopathology. 9, S. 653-677

Amirpur, D. & Platte, A. (Hrsg.) (2017): Handbuch Inklusive Kindheiten. Opladen/Toronto: Verlag B. Budrich

Bauman, Z. (2009): Gemeinschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag

Bauman, Z. (2017): Das Vertraute unvertraut machen. Ein Gespräch mit Peter Haffner. Hamburg: Hoffmann und Campe

Boshowitsch, L.I. (1970): Die Persönlichkeit und ihre Entwicklung im Schulalter. Berlin: Volk und Wissen, Volkseigener Verlag

Boshowitsch, L.I. (2016): Etappen der Persönlichkeitsentwicklung in der Ontogenese. In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2015, S. 83-120

Clauß, G. et al. (Hrsg.) (1983): Wörterbuch der Psychologie. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag

Él’konin, D.B. (2010): Psychologie des Spiels. Berlin: Lehmanns Media

Erzmann, T. (2003): Konstitutive Elemente einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik und eines veränderten Verständnisses von Behinderung. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag

Feuser, G. (1984a): Zwischenbericht - Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesheimen. Bremen: Diak. Werk Bremen e.V., Landesverband für Ev. Kindertagesstätten in Bremen [zweite unveränderte Auflage 1987]

Feuser, G. (1984b): Curriculare und thematische Aspekte einer Qualifikation für die pädagogisch-therapeutische Tätigkeit in der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder (Integration) in Regelkindergärten/Kindertagesheimen. In: Behindertenpädagogik 23, 4, S. 349-366

Feuser, G. (1989): Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Behindertenpädagogik 28, 1, S. 4-48

Feuser, G. (1995): Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Feuser, G. (2011): Entwicklungslogische Didaktik. In: Kaiser, A. et.al. (Hrsg.): Didaktik und Unterricht. Band 4 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 86-100

Feuser, G. (2012): Der lange Marsch durch die Institutionen. Ein Inklusionismus war nicht das Ziel! In: Behindertenpädagogik 51, 1, S. 5-34

Feuser, G. (2013a): Grundlegende Dimensionen einer LehrerInnen-Bildung für die Realisierung einer inklusionskompetenten Allgemeinen Pädagogik. In: G. Feuser & T. Maschke (Hrsg.): Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikation braucht die inklusive Schule? Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 11-66

Feuser, G. (2013b): Die „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand” - ein Entwicklung induzierendes Lernen. In: Feuser, G. & Kutscher, J. (Hrsg.): Entwicklung und Lernen. Band 7 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 282-293

Feuser, G. (2015a): Inklusion - eine Herausforderung der Pädagogik? In: Jahrbuch für Pädagogik 2015. Frankfurt/M.: Edition Peter Lang, S. 133-158

Feuser, G. (2015b): Inklusion - Eine Forderung nach Gleichheit, Solidarität und Bildungsgerechtigkeit. In: Behindertenpädagogik 54, 3, S. 257-269

Feuser, G. (2018): Wider die Integration der Inklusion in die Segregation. Zur Grundlegung einer Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik. Frankfurt/M.: Verlag Peter Lang

Feuser, G. & Jantzen, W. (2014): Bindung und Dialog. In: Feuser; G., Herz, B. & Jantzen, W. (Hrsg.): Emotion und Persönlichkeit. Band 10 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 64-90

Feuser, G. & Meyer, H. (1987): Integrativer Unterricht in der Grundschule. Ein Zwischenbericht. Solms-Oberbiel: Jarick Verlag

Feuser, G. &. Wehrmann, I. (1985): Informationen zur gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder (Integration) in Kindergarten, Kindertagesheim und Schule. Bremen: Selbstverlag Diakonisches Werk Bremen e. V.

Friedlmeier, W. & Holodynski, M. (Hrsg.) (1999): Emotionale Entwicklung. Heidelberg/Berlin: Spektrum Akademischer Verlag

Gallese, V. (2001): The roots of empathy: the shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity. In: Psychopathology 36, S. 171-180

Hofer, M.A. (1981): The Roots of Human Behavior. An Introduction to the Psychobiology of Early Human Behavior. San Francisco: Freeman

Holodynski, M. (2006): Emotionen - Entwicklung und Regulation. Heidelberg: Springer Verlag

Jantzen, W. (2005): „Es kommt darauf an, sich zu verändern ...“ Zur Methodologie und Praxis rehistorisierender Diagnostik und Intervention. Gießen: Psychosozial-Verlag

Jantzen, W. (2007): Allgemeine Behindertenpädagogik. Berlin: Lehmanns Media

Jantzen, W. (2008a): Die „Zone der nächsten Entwicklung” - neu betrachtet. In: Jantzen, W.: Kulturhistorische Psychologie heute. Berlin: Lehmanns Media, S. 231-244

Jantzen, W. (2008b): Schwerste Beeinträchtigung und die „Zone der nächsten Entwicklung”. In: Jantzen, W.: Kulturhistorische Psychologie heute. Berlin: Lehmanns Media, S. 171-195

Jantzen, W. & Meyer, D. (2014): Isolation und Entwicklungspsychopathologie. In: Feuser, G., Herz, B. & Jantzen, W. (Hrsg.): Emotion und Persönlichkeit. Band 10 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 38-63

Jantzen, W. & Lanwer, W. (2011): Diagnostik als Rehistorisierung. Berlin: Lehmanns Media

Kant, E. (1784): Was ist Aufklärung? In: Berlinische Monatszeitschrift, Dezember-Heft, S. 481-494

Klafki, W. (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel: Beltz Verlag

Leont’ev, A.N. (1973): Probleme der Entwicklung des Psychischen. Frankfurt/M.: Athenäum Fischer TB Verlag

Lingenauber, S. (Hrsg.) (2008): Handlexikon der Integrationspädagogik. Bd. 1, Kindertageseinrichtungen. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag

Mantell, P. (1991): René Spitz. Leben und Werk im Spiegel seiner Filme. Köln: ISAB-Verlag

Piaget. J. (1969): Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart: Fischer Verlag

Piaget, J. (1975): Nachahmung, Spiel und Traum. Stuttgart: Ernst Klett Verlag

Poscher, R., Rux, J. & Langer, T. (2008): Von der Integration zur Inklusion. Baden-Baden: Nomos Verlag

Projektgruppe Integration von Kindern mit besonderen Problemen (Hrsg.) (1981): Gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Elementarbereich. München: Deutsches Jugendinstitut

Projektgruppe Integrationsversuch (Hrsg.) (1988): Das Fläming Modell. Weinheim/Basel: Beltz Verlag

Seidler, D. (1992): Integration heißt: Ausschluss vermeiden! Umwandlung einer Sonderkindertagesstätte in eine Integrationseinrichtung. Münster/Hamburg: Lit Verlag

Seifert-Karb, I. (Hrsg.) (2015): Frühe Kindheit unter Optimierungsdruck. Gießen: Psychosozial-Verlag

Seitz, S. (2010): Erziehung und Bildung. In: Kaiser, A. et.al. (Hrsg.): Bildung und Erziehung. Band 3 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 43-58

Shore, A.N. (1994): Affect Regulation and the Origin of the Self. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Publisher

Siebert, B. (2006): Begriffliches Lernen und entwickelnder Unterricht. Berlin: Lehmanns Media

Simonov, P.V. (1975): Widerspiegelungstheorie und Psychophysiologie der Emotionen. Berlin/DDR: Verlag Volk und Gesundheit

Simonov, P.V. (1982): Höhere Nerventätigkeit des Menschen - Motivationelle und emotionale Aspekte. Berlin/DDR: Verlag Volk und Gesundheit

Spandauer Verhältnisse (1989): Integration durch gemeinsames Leben und Lernen. Berlin: Verlag Klaus Guhl

Spitz, René (1972a). Vom Säugling zum Kleinkind. Stuttgart: Klett Verlag

Spitz, René (1972b). Eine genetische Feldtheorie der Ichbildung. Frankfurt/M.: S. Fischer

Spitz, R.A: (1974): Brücken. In: Psyche 28, 7, S. 1003-1018

Spitz, R.A. (1976): Vom Dialog. Stuttgart: Klett Verlag

Trevarthen, C. (2012): Intersubjektivität und Kommunikation. In: Braun, O. & Lüdtke, U. (Hrsg.): Sprache und Kommunikation. Band 8 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 82-157