Am Beispiel der alltäglichen Mobilitätsproblematik von Rollstuhlfahrer/innen in Wien

DIPLOMARBEIT zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Studienrichtung Politikwissenschaft

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- EINFÜHRUNG

- THEORETISCHE RAHMUNG

-

1 MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN - ZWISCHEN INKLUSION UND EXKLUSION

- 1.1 Definition(en) und Erklärungsmodelle von Behinderung

- 1.2 Daten zu (mobilitäts)behinderten Menschen in Österreich

- 1.3 Exkurs: Exklusion vs. Inklusion

- 1.4 Exklusionsrisiko Behinderung (in Österreich)

- 1.5 Grundsätze und Richtlinien internationaler Behindertenpolitik zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen

- 2 MOBILITÄT - EINE "ERMÄCHTIGENDE RESSOURCE"

- 3 FAZIT

- EMPIRISCHER TEIL

- 4 ANLAGE UND ERKENNTNISINTERESSE DER UNTERSUCHUNG

- 5 POLITISCHE UND RECHTLICHE INTERVENTIONEN ZUR VERBESSERUNG DER MOBILITÄTSSITUATION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN ÖSTERREICH

- 6 RAHMENBEDINGUNGEN BARRIEREFREIER MOBILITÄT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN ÖSTERREICH

- 7 FALLSTUDIE: ALLTÄGLICHE MOBILITÄTSPROBLEMATIK VON ROLLSTUHLFAHRER/INNEN IN WIEN

- 8 FAZIT UND MASSNAHMENVORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG

- LITERATURVERZEICHNIS

- ANHANG

- TABELLEN

- LEBENSLAUF

Ich danke meinen Eltern, die mir meine Ausbildung ermöglicht haben und allen, die mich bei dieser Arbeit begleitet und unterstützt haben, von ganzem Herzen!

"Ein Resultat ist nur der Ausgangspunkt für den nächsten Teil der Reise." (Chögyam Trungpa)

Es kann davon ausgegangen werden, dass ca. 10 bis 15 % der Bevölkerung in den Industriestaaten zur sehr heterogenen Gruppe behinderter Menschen zu rechnen sind. Nach Schätzungen leben in der Europäischen Union zwischen 37 und 50 Millionen, in Österreich zwischen 800.000 und 1 Million Menschen mit Behinderungen. (vgl. Bloemers 2004, Hofer 2006a, Riess/Flieger 2000, Williams 2006)

Physische, soziale und politische Ausschließung und Absonderung sind für Menschen mit Behinderungen alltagskonstituierende Erfahrungen. (vgl. Bernard 1995: 48f)

Weltweit, in den Ländern der Europäischen Union sowie in Österreich werden Menschen mit Behinderungen -trotz Fortschritte hinsichtlich Antidiskriminierung und Inklusion vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten (vgl. 1.5, 5) - nach wie vor direkt oder indirekt (strukturell) diskriminiert[1]. Sie sind von sozialer Exklusion bedroht bzw. betroffen. Das heißt: von Marginalisierung bis hin zum Ausschluss am Arbeitsmarkt, von Einschränkungen der sozialen Beziehungen bis hin zur Isolation und dem Ausschluss an Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlich anerkannten Lebenschancen und -standards. Im Zugang zu und in der umfassenden Teilhabe an wesentlichen Bereichen wie Erwerbstätigkeit, Bildung, Freizeit oder der Zugänglichkeit der Umwelt sowie zu Dienstleistungen werden behinderte Menschen nach wie vor benachteiligt und behindert. (vgl. 1.3, 1.4) Beispielsweise liegen in Österreich die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen von Menschen mit Behinderungen unter dem allgemeinen Durchschnitt, wodurch eine stärkere Armutsgefährdung behinderter Menschen besteht. (vgl. Hofer 2006a: 19)

Die Inklusionschancen in der modernen Gesellschaft werden durch die Verfügbarkeit und Mobilisierung von ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen bzw. Kapital nachhaltig bestimmt. Nicht alle Menschen verfügen jedoch über ein gleiches Maß an (Wahl-)Möglichkeiten oder an Voraussetzungen zur Inanspruchnahme und dem entsprechenden Zugang zu den Ressourcen und damit zur Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Teilhabechancen. (vgl. Wansing 2005, 2.1.2.2) Das Schaffen der Rahmenbedingungen um soziale Ausgrenzung behinderter Menschen zu verhindern sowie Inklusion und Teilhabe(rechte) zu sichern, ist die zentrale Herausforderung und Aufgabe des modernen Sozialstaates[2] bzw. der (Behinderten-)Politik als wesentlicher Gestalterin und entscheidungstragender Akteurin. Seit den 1980er Jahren gerät jedoch zunehmend das traditionelle sozialstaatliche Arrangement unter Beschuss. Wohlfahrtsstaatliche Sicherungssysteme geraten ins Wanken. Mit dem Rückzug des Sozialstaates korrespondieren Appelle an die individuelle Risikobereitschaft und Eigenverantwortung des/der Einzelnen. (vgl. dazu z.B. Bourdieu 1998, Butterwege 2001, Grode 2005, Kronauer 2002, Lemke 2000, Wansing 2005)

Behinderte Menschen sehen sich Geringschätzung und Abwertung ausgesetzt in einer Gesellschaft, die ganz im Zeichen neoliberalistischer Tendenzen steht. Eine Gesellschaft, die den Marktwert einer Person als einzigen Bewertungsmaßstab kennt, die den Nutzen eines Menschen ausschließlich nach einer in ihren Standards sich immer höher schraubenden Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben und entlang entsprechender Kosten-Nutzen-Dimensionen, Produktivitäts- und Effizienzkriterien bemisst. (vgl. Rommelspacher 1999: 31)

Menschen mit Behinderungen werden unter anderem durch Kulturimperialismus[3] unterdrückt (vgl. Young 1996) und haben mit Vorurteilen, Klischees und stereotypen Verhaltensmustern (z.B. Mitleid) zu kämpfen. Sie sind von gesellschaftlichen Abwehrmechanismen, wie etwa Paternalismus, der sie zu (Fürsorge-)Objekten degradiert und nicht als gleichwertige und gleichberechtigte Personen anerkennt (vgl. Rommelspacher 1999: 15) genauso betroffen, wie sie sich mit Ansätzen einer modernen Reproduktionsmedizin konfrontiert sehen, die die Auffassung von "Behinderten" als "vermeidbare Ausnahmeexistenzen" vorantreibt. (vgl. Rösner 2002: 352)

In den letzten beiden Jahrzehnten zeichnete sich tendenziell ein "Paradigmenwechsel" im internationalen behindertenpolitischen Diskurs ab, weg von (bevormundender) staatlicher Versorgung und Fürsorge hin zu Selbstbestimmung, Emanzipation und Empowerment[4] von Menschen mit Behinderungen. Aus ehemaligen "Fürsorge-Objekten" einer Sozial- und Behindertenpolitik wurden zusehends Subjekte (politischen Handelns), die ihre Bedürfnisse und Ansprüche selbst artikulierten sowie ihr Recht auf Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung lautstark einforderten. "Nichts für uns, ohne uns", ist ein Slogan der Behindertenbewegung, in dem sich jene Emanzipation, weg von Fremdbestimmung und Ausschließung, hin zu Selbstbestimmung und Partizipation und ein "neues" starkes Selbstbewusstsein behinderter Menschen ausdrücken. Betroffene schlossen sich zusehends in Behindertenorganisationen und Interessensvertretungen zusammen und forderten zum einen massiv ihre Anerkennung sowie ihre bürgerrechtliche und sozialrechtliche Gleichstellung ein, wie sie etwa in der Reklamierung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzen oder auch der Zugänglichmachung öffentlicher Bauten und Verkehrsmittel, der politischen Repräsentation behinderter Menschen oder der Abschaffung ausschließender und ausgrenzender Arbeitsmarkt- und Bildungsstrukturen zum Ausdruck kommt. Zum anderen stand die Forderung zur Schaffung von unterstützenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen, die ein möglichst selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen mittels Direktzahlungen und "persönlicher Assistenz"[5] ermöglichen sollen, im Mittelpunkt. (vgl. Riess/Flieger 2000)

Sich explizit als politisch verstehende und sich in die staatliche Behindertenpolitik "einmischende" nichtstaatliche (autonome) Behindertenbewegungen und Interessensvertretungen, z.B. die "Selbstbestimmt-Leben-Bewegungen", die vor allem von den USA im Gefolge der "Sozialen Bewegungen" in den 1970er Jahren ihren Ausgang fanden, prägten und veränderten zusehends die Inhalte und Diskurse staatlicher Sozial- und Behindertenpolitik in Europa. (vgl. dazu z.B. Bloemers 2004, Österwitz 1996) Gerade das Thema der Zugänglichkeit der räumlichen Umwelt und damit zusammenhängend der Aspekt "barrierefreier Mobilität" (vgl. 2.3.2.2) erhielt in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit und wurde zu einem zentralen Diskussions- und Reibepunkt im "politischen Feld"[6] (Bourdieu 2001) beim Kampf von Menschen mit Behinderungen gegen Diskriminierung und für Inklusion und Partizipation.

Die alltäglichen Lebensvollzüge des Menschen sind strukturiert durch körperliche Eingebundenheit in Raum und Zeit. Täglich werden Wege im gebauten öffentlichen Raum zurückgelegt, sei es zu Fuß, mit dem Auto oder einem öffentlichen Verkehrsmittel. Wie sehr Mobilität[7] unser Leben beeinflusst, welche weit reichenden Verflechtungen und Qualitäten mit dem Mobilsein verbunden sind, wird den meisten Menschen oft erst bewusst, wenn sie ihre Mobilität einbüßen, sich die Voraussetzungen für das Mobilsein ändern. Sei es, dass ein Verkehrsunfall dazu führt, dass für die Fortbewegung ein Rollstuhl beansprucht werden muss oder, dass ein Kinderwagen zu schieben ist, ein Gipsfuß die bisherigen Mobilitätsgewohnheiten verändert oder aufgrund des fortschreitenden Alters und seiner Begleitumstände die Stufen in die Straßenbahn nur mühsam zu bewältigen sind.

Es bestehen für bestimmte Personengruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen, Frauen, Kinder) allerdings unterschiedliche Voraussetzungen zur Mobilität, öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen, sich diesen physisch aber auch kognitiv aneignen zu können, da die gebaute Umwelt und ihre Einrichtungen nach spezifischen Normen, die auf bestimmten Normalitätsvorstellungen basieren, ausgerichtet und konstruiert sind und diese manche Menschen bevorzugen und manche Menschen behindern oder ausschließen. Diese quasi normierten umweltspezifischen Rahmenbedingungen nehmen (neben sozialen oder wirtschaftlichen Komponenten) nicht nur Einfluss auf die individuelle Mobilitätssituation und das alltägliche Mobilitätsverhalten der Menschen, sondern sie sind - wie vorliegende Arbeit unter anderem aufzeigt - ein nicht zu unterschätzender Faktor hinsichtlich der Förderung oder Verminderung sozialer Exklusion.

Mobilität ist nicht nur eine Ressource, um physische und damit verbunden auch soziale Räume zu erreichen und sich diese dadurch anzueignen, sondern Mobilität gehört quasi zu einem "guten Leben" an sich. Sie nimmt Einfluss auf die Lebensqualität. Sie stellt eine Qualität an sich dar im Sinne von, sich (frei) zwischen verschiedenen Orten bewegen zu können. Darüber hinaus ist Mobilität nicht nur Voraussetzung, sondern auch eine gesellschaftliche (An-)Forderung an den modernen Menschen, um in den funktional getrennten, unterschiedlichen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit etc.) partizipieren und reüssieren zu können. (vgl. Stöppler 1999: 19f)

Das Thema der Mobilität bzw. Mobilitätsbehinderung von Menschen mit Behinderungen ist nicht auf eine "individuelle" oder "Minderheiten-Problematik" reduzierbar, sondern ist von "kollektiver", gesellschaftspolitischer Relevanz. Die Schaffung der Rahmenbedingungen für eine "inklusive Mobilität" - darunter ist Mobilität zu verstehen, die nicht nur bestimmten, sondern idealer Weise allen Menschen zugänglich ist und die die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Personen entsprechend berücksichtigt - wäre die Aufgabe des (Sozial-)Staates, rechtlicher wie politischer Interventionen, um einerseits die faktische strukturelle Diskriminierung durch Mobilitätsbehinderung abzubauen und andererseits um soziale Exklusion zu vermeiden sowie die Teilhaberechte aller BürgerInnen zu gewährleisten.

Die Probleme von mobilitätsbehinderten Menschen und mit der Thematik verbundene Begriffe, wie "Barrierefreiheit"[8], "Barrierefreies Planen und Bauen", "Design für Alle"[9] stehen in Österreich seit den 1990er Jahren mehr oder weniger im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen, gesetzlicher und politischer Interventionen sowie des (behinderten-)politischen Diskurses. Trotz eines gestiegenen Problembewusstseins auch bei den relevanten AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen (z.B. Politik, Behörden, Verkehrsbetreiber, ArchitektInnen, PlanerInnen) im "Mobilitätsfeld", und trotz des schon seit langem vorhandenen Know-hows zu barrierefreiem Planen und Bauen, kommt es in Österreich nur schleppend zu Verbesserungen der Mobilitätsrealität von Menschen mit Behinderungen.

Mit 1. Jänner 2006 trat in Österreich ein Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, im Rahmen dessen bauliche Barrieren als Tatbestand von Diskriminierung anerkannt werden. Hinsichtlich der Beseitigung baulicher Barrieren und nicht behindertengerechter öffentlicher Verkehrsmittel und Verkehrsanlagen sind allerdings lange Übergangsfristen, teilweise bis zum Jahr 2015 vorgesehen. Im Zusammenhang mit begleitenden weiteren Gesetzes(ab)änderungen, die im Rahmen des so genannten "Behindertengleichstellungspakets" erfolgten, werden etwa auch ArbeitgeberInnen aufgefordert - im Rahmen der "Zumutbarkeit" - bauliche Barrieren zu beseitigen.

Problemstellung und inhaltlicher Überblick

Vorweg ist zu erwähnen, dass meine Recherchen kaum auf empirisch fundiertes Datenmaterial oder wissenschaftliche Literatur stießen, die die Bedeutungszusammenhänge von räumlicher Ausgrenzung und sozialer Exklusion von Menschen mit Behinderungen genauer beleuchten. Dem Mangel an wissenschaftlichem Grundlagenmaterial begegnete ich durch selbstständiges Erarbeiten der für relevant befundenen Zusammenhänge innerhalb einer ausführlichen theoretischen Rahmung.

Es scheint, dass die Lebenslage behinderter Menschen noch eine eher untergeordnete Rolle im sozialwissenschaftlichen Diskurs spielt; sei es in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Phänomen sozialer Exklusion oder der Ausgrenzung beim Zugang zur Umwelt. Ein Grund für diese ungenügende Berücksichtigung kann darin gesehen werden, dass Behinderung noch bis vor kurzem - gewissermaßen entpolitisiert - primär als individuelle Problematik, als (defizitärer) "persönlicher Umstand" betrachtet wurde. Mittlerweile hat die internationale Entwicklung der Rehabilitationswissenschaften eine Veränderung dahingehend bewirkt, dass es zunehmend zu einer Zurückdrängung der individuumsbezogenen Perspektive zugunsten einer kompetenzorientierten und umfeldbezogenen Sichtweise von Behinderung kam. Damit wird Behinderung als soziales und politisches Faktum verstanden und der Fokus der Problembearbeitung auf eine strukturelle, soziopolitische und rechtliche Dimension gelegt. (vgl. Wansing 2005: 78f)

Ebenso ist anzumerken, dass meine Recherchen zu empirischem Datenmaterial hinsichtlich der österreichweiten Mobilitätssituation bzw. -problematiken von Menschen mit Behinderungen mehr oder weniger erfolglos blieben.[10] Das mag daran liegen, dass sowohl Mobilität als auch Behinderung komplexe und differenzierte Querschnittsmaterien darstellen. Das heißt, dass z.B. gesetzliche Bestimmungen, die für die Rahmenbedingungen zur Mobilität relevant sind, unterschiedlichste Kompetenzebenen tangieren (Bundes-, Landes-, Gemeindeebene) und folglich unterschiedliche Bestimmungen in einzelnen Bundesländern wirksam sind, deren Vollziehung schließlich die alltäglichen Mobilitätsbedingungen der Menschen unterschiedlich beeinflussen. Eine weitere Rolle spielt vielleicht auch, dass die Gruppe mobilitätsbehinderter Menschen sehr heterogen ist (vgl. 2.3.1) und dies eine umfassendere österreichweite Untersuchung der Situation bzw. der tatsächlichen Mobilitätsbedingungen mobilitätsbehinderter Menschen erschwert.

Aufgrund zeitlich wie budgetär eingeschränkter Ressourcen zur Erstellung der Diplomarbeit, kann dieser den Arbeitsbegriffen inhärenten Komplexität ebenfalls nur bedingt Rechnung getragen werden. Einerseits wird versucht, die österreichweit bedeutsamen und für die Mobilität von Menschen mit Behinderungen relevanten Inhalte und Maßnahmen staatlicher (Behinderten-)Politik nachzuzeichnen. Andererseits wird durch die Bezugnahme auf die spezifische Mobilitätsproblematik von RollstuhlfahrerInnen in Wien versucht, das strukturelle Problem der Diskriminierung behinderter Menschen durch Ausgrenzung in der Mobilität auch in seiner "mikropolitischen" Dimension aufzuzeigen. Das heißt, in der alltäglichen Auswirkung struktureller Diskriminierung und Exklusion auf eine ausgewählte Personengruppe mobilitätsbehinderter Menschen. Die Rückbindung an die "Makroebene" ergibt sich alleine aufgrund der Frage, wie jene ausgrenzenden Mobilitätsbedingungen zu beseitigen sind - und dabei richtet sich mein politikwissenschaftlicher Fokus primär auf das politische (Macht-)Feld, auf (behinderten)politische und rechtliche Interventionen im Mobilitätskontext.

Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maße und in mehrfacher Hinsicht von sozialer Exklusion betroffen. (vgl. Wansing 2005) Ein Teilbereich, in dem sich soziale Exklusion manifestieren kann und dem hohe Aufmerksamkeit bezüglich der Gewährleistung und Schaffung voller gesellschaftlicher Inklusion behinderter Menschen zu schenken ist, ist jener der Mobilität.

Vor diesem Hintergrund ist die Zielsetzung der vorliegenden Diplomarbeit die empirische Untersuchung, Analyse und Bewertung der Mobilitätssituation behinderter Menschen in Österreich am Beispiel der Mobilitätsproblematik von RollstuhlfahrerInnen in Wien. Zum einen interessiert dabei der Status quo der Mobilitätsproblematik in Österreich (Wien), sowohl hinsichtlich der objektiven Rahmenbedingungen zur Mobilität (z.B. barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel) als insbesondere auch hinsichtlich der (behinderten)politischen und rechtlichen Interventionen. Weiters soll anhand der durchgeführten Fallstudie (Befragung von RollstuhlfahrerInnen in Wien) die alltägliche Praxis und Wirkung sozialer Exklusion und struktureller Diskriminierung durch Mobilitätsbehinderung aufgezeigt werden. Schließlich ist es mir ein Anliegen, Maßnahmenvorschläge zu präsentieren, die Schritte hin zu einer inklusiven Mobilität sein können.

Dahingehend schließen sich die forschungsleitenden Fragen an:

-

Welche Bedeutung und welchen Stellenwert hat Mobilität für die gesellschaftliche Partizipation von Menschen mit Behinderungen? Inwiefern spielt Mobilität im Zusammenhang mit sozialer Exklusion bzw. sozialer Inklusion von Menschen mit Behinderungen eine Rolle?

-

Welche Resonanz erfährt die Mobilitätsproblematik von Menschen mit Behinderungen in der internationalen und insbesondere der österreichischen Behindertenpolitik? Ist die Mobilitätsproblematik behinderter Menschen auf der behindertenpolitischen Agenda und wenn ja, welche Konzepte, Ansätze und Tendenzen können dabei ausgemacht werden?

-

Welche (behinderten)politischen und rechtlichen Interventionen erfolgten bislang in Österreich, die zu einer "inklusiven Mobilität" beitragen können?

-

Wie ist der Status quo barrierefreier Mobilität in Österreich (Wien)? Welche Rahmenbedingungen vor allem hinsichtlich der Teilhabe an der öffentlichen Verkehrsmobilität bestehen? Welche Tendenzen sind zu erkennen?

-

Wie zeigt sich die alltägliche Mobilitätsrealität von Menschen mit Behinderungen - beispielhaft diejenige von RollstuhlfahrerInnen in Wien? Mit welchen Barrieren haben sie in ihrer alltäglichen Mobilität zu kämpfen? Von welchen Schwierigkeiten ist ihr Mobilitätsverhalten gekennzeichnet?

-

Welche Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien können formuliert werden?

In der theoretischen Rahmung soll anhand der inhaltlichen Analyse von wissenschaftlicher Sekundärliteratur im Rahmen selektiver Theoriearbeit (vgl. dazu ausführlicher S. 18) ein Einblick in die Zusammenhänge zwischen Mobilität/Mobilitätsbehinderung und sozialer Inklusion/Exklusion von Menschen mit Behinderungen gegeben werden.

Zunächst ist es erforderlich, die wesentlichen Begriffe zu erläutern. So wird im 1. Kapitel zum einen dem "Phänomen Behinderung" nachgegangen. Aufgezeigt werden unterschiedliche Definitionen und Erklärungsmodelle zu Behinderung und welches Verständnis von Behinderung für die thematische Auseinandersetzung bedeutsam erscheint. (vgl. 1.1) Zum anderen werden in einem Exkurs die Begriffe soziale Exklusion und soziale Inklusion kurz erläutert (vgl. 1.3), um daran anknüpfend auf die besondere Gefährdung von Menschen mit Behinderungen durch soziale Exklusion einzugehen. In diesem Kontext werden - soweit dies die mangelhafte Datenlage zulässt - mit Bezugnahme auf die österreichische Situation spezifische Ausgrenzungsbereiche (ökonomische Ausgrenzung, Ausgrenzung im Bildungsbereich, Barrieren im Zugang zur Umwelt und Dienstleistungen) anvisiert. (vgl. 1.4) Grundsätze und Richtlinien in der internationalen Behindertenpolitik - wobei das Hauptaugenmerk sich auf die Europäische Union richtet -, zur Risikobearbeitung sozialer Exklusion unter besonderer Berücksichtigung des Ausgrenzungsfeldes Mobilität sollen aufgezeigt werden. (vgl. 1.5)

Im 2. Kapitel wird die Bedeutung, die dem Mobilitätsbereich als Feld der Ausgrenzung bzw. Inklusion zukommt herausgearbeitet. Dazu erschien es notwendig etwas weiter auszuholen. Mobilität ist nicht loszulösen von der gebauten Umwelt, dem gebauten Raum samt seiner Einrichtungen (z.B. Verkehrsmittel). Mobilität spielt sich im (öffentlichen) gebauten Raum ab. Im einleitenden Exkurs dieses Kapitels (vgl. 2.1) wird zunächst auf die enge Verknüpfung und Wechselwirkung von gebautem und sozialem Raum eingegangen und aufgezeigt, dass gebauter Raum nichts "Naturgegebenes" ist, sondern anhand ganz bestimmter Norm-Vorstellung konstruiert wird, die von den Entscheidungs- und Definitionsmächtigen (z.B. PolitikerInnen, ArchitektInnen oder PlanerInnen) durchgesetzt werden. Inwiefern Zugang und Nutzung gebauten Raumes als Kämpfe um Ressourcen anzusehen sind bzw. inwiefern sich darin Machtverhältnisse ausdrücken und widerspiegeln wird ebenso versucht zu skizzieren. An den Exkurs anknüpfend wird unter anderem auf die Funktionen und Dimensionen von Mobilität Bezug genommen und geklärt, weshalb Mobilität als "machtvolle Ressource" bzw. "ermächtigende Ressource" anzusehen ist. (vgl. 2.2) Welche Mobilitätsbarrieren wirksam werden können bzw. welche Anforderungen an eine "barrierefreie Mobilität" für Menschen mit Behinderungen bestehen und welche Rahmenbedingungen und AkteurInnen im politischen Feld Mobilität zu berücksichtigen sind, wird am Ende des Kapitels bearbeitet. (vgl. 2.3)

Nachdem im 3. Kapitel nochmals ausführlicher die wesentlichen Implikationen zwischen Mobilität/Mobilitätsbehinderung und sozialer Inklusion/Exklusion zusammengefasst werden, geht es im empirischen Teil der Arbeit um die Erhebung, Analyse und Bewertung der Mobilitätsbedingungen behinderter Menschen in Österreich am Fallbeispiel der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Behindertenpolitik, die als wesentliche Akteurin und Gestalterin der Rahmenbedingungen zur Mobilität anzusehen ist. Als Bewertungsmaßstab dient das gesellschaftspolitisch anzustrebende Ziel der Gewährleistung "inklusiver Mobilität" bzw. der Schaffung "inklusiver Mobilitätsbedingungen".

Aufbereitet und in die Analyse miteinbezogen wurden in diesem Zusammenhang zusätzlich zu Interviews mit RollstuhlfahrerInnen in Wien, Datenmaterial und Literatur zur Mobilitätssituation behinderter Menschen in Österreich, (partei)politische Programme, Dokumente, Internetinformationen und durchgeführte Interviews mit (partei-)politischen AkteurInnen und ausgewählten ExpertInnen aus dem Behindertenbereich. (vgl. 4, Anhang)

In Kapitel 5 beschäftige ich mich nach Ausführungen zu den wesentlichen AkteurInnen in der österreichischen Behindertenpolitik (vgl. 5.1) primär mit ausgewählten politischen und rechtlichen Interventionen in Österreich, die im Kontext der Mobilitätsthematik behinderter Personen stehen. Einerseits werden diesbezüglich wichtige Grundsätze, Konzepte und Programmatiken diskutiert. (vgl. 5.2) Andererseits interessieren gesetzliche Regelungen und Maßnahmen, die hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Schaffung "inklusiver Mobilitätsbedingungen" zu berücksichtigen sind. (vgl. 5.3)

Daran anschließend werden im 6. Kapitel die objektiven Rahmenbedingungen, der Status quo der Mobilitätssituation behinderter Personen in Österreich und insbesondere in Wien anschaulich gemacht, u.zw. entlang wesentlicher Mobilitätsbereiche: barrierefreies Planen und Bauen, ÖPNV, Fahrtendienste und motorisierter Individualverkehr.

Einen Schwerpunkt der Diplomarbeit bildet die durchgeführte Fallstudie. (vgl. 7) Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Herstellung von Inklusion bzw. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nicht ausschließlich an Gesetzen oder politischen Deklarationen gemessen werden kann oder sollte, sondern an den Teilhabechancen, die sich ihnen im konkreten Lebensumfeld bieten oder eben versagt werden! (vgl. Golka 2004: 5)

Die Erhebungsarbeiten zur Fallstudie (Interviews mit RollstuhlfahrerInnen sowie mit ausgewählten AkteurInnen und ExpertInnen im Mobilitätsbereich) wurden von mir im Auftrag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Wien im Rahmen des vom Bundessozialamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland geförderten und aus den Mitteln der österreichischen Beschäftigungsoffensive (2001) finanzierten Projekts "RollstuhlfahrerInnen in Wien" (vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002), zwischen Februar und August 2001 durchgeführt. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Erlaubnis zur Verwendung des Datenmaterials (ausgenommen sind die Gespräche mit den BehindertensprecherInnen der politischen Parteien, die nicht im Rahmen des Projekts, sondern ausschließlich im Rahmen der Diplomarbeit geführt wurden) für diese Diplomarbeit bedanken.

Vorgenommen wurde eine Befragung von RollstuhlfahrerInnen in Wien zu ihrer alltäglichen Mobilitätssituation und ihrem alltäglichen Mobilitätsverhalten. Im Kapitel "Methodik und Zielgruppenbeschreibung" (vgl. 7.1) wird ausführlich auf die Methodenwahl und die methodische Vorgangsweise bei der Erhebung sowie auf die Auswertung eingegangen. Die anhand eines problemzentrierten Leitfadens durchgeführten und qualitativ (inhaltsanalytisch) ausgewerteten Interviews verdeutlichen die mannigfaltig barrierebehaftete Mobilitätsrealität dieser Gruppe mobilitätsbehinderter Personen. Die Ergebnisse der Untersuchung (vgl. 7.3) werden entlang der spezifischen Barrierefelder: Fortbewegung "zu Fuß"/per Rollstuhl, Nutzung des motorisierten Individualverkehrs, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrtendienst, soziale Barrieren sowie Informationsbarrieren illustriert. Wobei der Zitation der Aussagen der Interviewten bewusst und ausreichend Platz eingeräumt wurde, um den Subjektstatus der Befragten zu "erhalten".

Ein Ertrag der Fallstudie ist, empirische Befunde zur alltäglichen Mobilitätsproblematik der ausgewählten Personengruppe der RollstuhlfahrerInnen in Wien und damit Einsicht in die Manifestationen struktureller Ausgrenzung auf der individuellen ("Mikro")-Ebene zu liefern sowie darauf basierend Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der Situation aufzeigen zu können.

Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit in einem gerafften Fazit hervorgehoben sowie einige Maßnahmenvorschläge und Good-Practice-Beispiele insbesondere zur Verbesserung der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien aufgezeigt. (vgl. 8)

Last but not least ist es mir ein Anliegen mich ganz besonders bei allen InterviewpartnerInnen für ihr zeitliches Engagement, die hohe Kooperationsbereitschaft und ihre Offenheit zu bedanken!

[1] Diskriminierung geht grundsätzlich "mit ungleichmäßig verteilter Limitierung von Lebenschancen einher und hat u.a. zur Folge, dass Mitglieder der betroffenen Gruppe ¬im Vergleich mit den privilegierten - ihre Fähigkeiten nicht ausreichend zur Geltung bringen können" (Aleksandrowicz 1996: 330). Unter direkter Diskriminierung kann etwa Verspotten, Beschimpfen oder Gewalttätigkeiten verstanden werden. Eine strukturelle Diskriminierung liegt beispielsweise vor, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht benützt werden kann. Eine Diskriminierung kann nicht nur ein "Tun", sondern auch ein "Unterlassen" sein. (vgl. Heiden 1997)

[2] "Die sozialstaatliche Bearbeitung sozialer Risiken setzt ein, wenn die Normalität biografischer Lebensläufe, wie sie das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt verkörpern, nicht zutrifft und zielt darauf, Individuen in die Lage zu versetzen, ihre Lebensführung (wieder) an den Inklusionsbedingungen der Funktionssysteme auszurichten: durch überbrückende Versicherungsleistungen, Ausbildungsunterstützungen, Rehabilitationsmaßnahmen usw." (Wansing 2005: 105)

[3] Unter Kulturimperialismus zu leiden heißt, so Young (1996: 127), "(...) zu erfahren, wie durch die in einer Gesellschaft herrschenden Werte die besondere Perspektive der eigenen Gruppe unsichtbar gemacht und wie zugleich die eigene Gruppe stereotypisiert und als das Andere gekennzeichnet wird. (...) Kulturimperialismus bedeutet, dass die Erfahrungen und die Kultur der herrschenden Gruppe universalisiert und zur Norm gemacht werden".

[4] Empowerment steht sowohl für die Überwindung sozialer und gesetzlicher Ungleichheiten sowie Diskriminierung als auch für einen Prozess, in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, ihre Ressourcen erkennen und nutzen unter der Leitperspektive einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 38f)

[5] Persönliche Assistenz "ist eine auf die individuellen Bedürfnisse ‚maßgeschneiderte' Hilfe, die die Assistenznehmer/innen in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Körperpflege, Haushaltshilfe, Mobilitätshilfe sowie Kommunikationshilfe." (Firlinger/Integration:Österreich 2003: 41) Genaueres zur persönlichen Assistenz siehe unter 8.2.5.2

[6] Bourdieu (2001) versteht das "politische Feld" als Mikrokosmos, als "kleine, relativ autonome soziale Welt innerhalb der großen sozialen Welt" (41). Der Begriff erlaubt es, so Bourdieu, die Realität der Politik oder des politischen Spiels genau zu erfassen und mit anderen Realitäten (z.B. religiöses, künstlerisches Feld) zu vergleichen. Jedes Feld kann als ein Kampffeld zur Veränderung von Kräfteverhältnissen betrachtet werden, wobei die politischen Kämpfe gewissermaßen "Klassifizierungskämpfe" sind. Das heißt, Politik kann als ein Kampf um die Formulierung und Durchsetzung der "guten" Sicht- und Teilungsprinzipien (z.B. Teilung in Arme und Reiche, Behinderte und Nichtbehinderte), um Ideen und um Macht gesehen werden. Aber auch die Grenzen, die Definition des politischen Feldes an sich sind umkämpft - die Frage der Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit wird hierbei gestellt. Es kann sein, dass "Neulinge" die Prinzipien der Zugehörigkeit so verändern, dass Personen, die nicht dazugehört hatten, plötzlich dazugehören bzw. vice versa. Es kann dann von einem so genannten "Paradigmenwechsel" gesprochen werden. Damit zeigt sich eine Besonderheit des politischen Feldes: "es bleibt ständig auf seine Klientel bezogen, auf die Laien" (ebd.: 51). Bourdieu (2001) bemerkt innerhalb der letzten 20 Jahren eine wichtige Veränderung in der Politik u.zw., dass z.B. JournalistInnen oder MeinungsforscherInnen, die vormals ZuschauerInnen des politischen Feldes waren, zu AkteurInnen im eigentlichen Sinn wurden. Auch soziale Bewegungen können in diesem Zusammenhang genannt werden. Allerdings sieht der Soziologe eine Schwierigkeit für die neueren sozialen Bewegungen darin, dass sie vom politischen Feld auch als politisch anerkannt werden. Um Bedeutung zu gewinnen, könnten sie etwa versuchen mit Hilfe von z.B. JournalistInnen oder Gewerkschaften das Interesse der Leute zu wecken, die sich im politischen Feld befinden.

[7] Die ursprüngliche Bedeutung von Mobilität geht auf den lateinischen Begriff "mobilitas" (=Beweglichkeit) zurück (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1998: 12) und wird laut Duden (1990) sowohl als "Beweglichkeit von Individuen oder Gruppen innerhalb der Gesellschaft" als auch "die Häufigkeit des Wohnsitzwechsels einer Person" definiert. In vorliegender Arbeit ist prinzipiell von räumlicher Mobilität und im speziellen von Mobilität im öffentlich-städtischen (Verkehrs¬)Raum die Rede. Näheres zum Mobilitätsbegriff siehe unter 2.2, 2.3

[8] Unter "Barrierefreiheit" wird die Zugänglichkeit und Benutzbarkeit von Gebäuden und Informationen für alle Menschen verstanden, egal ob RollstuhlfahrerInnen, Eltern mit Kinderwägen, blinde, alte oder gehörlose Menschen etc. (vgl. Firlinger/Integration: Österreich 2003).

[9] "Design für Alle" bzw. "universelles Design" ist ein Konzept nach dem Produkte, Systeme und Dienstleistungen für eine möglichst große BenutzerInnengruppe in einer möglichst breiten Umgebung benutzbar sein sollen. Besonders werden die Anliegen der NutzerInnengruppe der älteren und behinderten Menschen einbezogen. Die Anwendung "universellen Designs" beispielsweise durch barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum kommt fast immer auch allen NutzerInnengruppen - nicht nur Menschen mit Behinderungen - zu Gute. Beispielsweise erleichtert eine Rampe nicht nur einem/einer RollstuhlfahrerIn den Zugang zu einem Gebäude, sondern ebenso älteren Menschen oder Eltern mit Kinderwägen. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003)

[10] Eine österreichweite Einschätzung zur Zugänglichkeit (von den AutorInnen verstanden als barrierefreie Gestaltung und Ausstattung von Gebäuden sowie Benutzbarkeit von Verkehrsmitteln und Einrichtungen zu Telekommunikation für behinderte Personen) gibt grob die Studie von Riess/Flieger (2000). In der vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999 herausgegebenen Broschüre zur Lage behinderter Menschen im Mobilitätsbereich (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999) oder im Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 2003a), wird ebenfalls nur spärlich auf empirische Daten gestützt, die Mobilitätssituation von Menschen mit Behinderungen in Österreich beschrieben. Ausführliche und zahlreichere Literatur gibt es dagegen zu planerischen und gestalterischen Lösungsansätzen zur Beseitigung der baulichen und konstruktionsbedingten Hindernisse und Benachteiligungen von behinderten Menschen. (vgl. dazu z.B. Weidert 2000, Magistrat Graz 1994, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 2003) Einige Studien und Arbeiten beschäftigten sich mit der Mobilitätssituation und ¬problematik behinderter Menschen in spezifischen, ausgewählten Kontexten, sei es hinsichtlich der vorgenommen Eingrenzung der Zielgruppe, des Bundeslandes/Ortes oder des Barrierefeldes. Nennenswert sind hierbei etwa die Studien von Theussl/Lückler/Steinbacher (1991) und von Haselsteiner/Reiter (2000), die sich auf die Mobilität für Menschen mit Behinderungen in Graz/Steiermark konzentrierten. Die Studie von Drexel et al. (1991) fokussiert als Untersuchungsgegenstand die Anforderungen von Menschen mit Behinderungen an öffentliche Freiflächen. Die beiden vom Kuratorium für Verkehrssicherheit herausgegebenen Studien gehen konkret auf die Mobilitätsproblematik bestimmter Personengruppen (in Wien) ein u.zw. von RollstuhlfahrerInnen sowie sehbehinderten Menschen. (vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002, Wölfl/Leuprecht 2004)

Vorbemerkung

Im Rahmen selektiver Theoriearbeit, die neben Begriffsklärungen primär die abstrakteren Zusammenhänge und für relevant befundenen Aspekte im politischen Feld von Mobilität und Behinderung als Bezugspunkt hatte, wurde auf Sekundärliteratur aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Quellen zurückgegriffen. Es dienten beispielsweise Texte, die der (feministischen) Sozialgeographie bzw. Stadtplanung sowie der Verkehrssoziologie zuzuordnen sind oder auf handlungs- und strukturationstheoretischen Raum- bzw. Machttheorien basieren, genauso als Quellen, wie sozialwissenschaftliche Studien zu sozialer Exklusion (und Behinderung) oder auch so genannte "Disability Studies" mit unterschiedlichen Fokussierungen (z.B. behindertenpolitisch, behindertenpädagogisch oder rechtlich orientiert). Ebenfalls recherchiert und in die Analyse miteinbezogen wurden z.B. politische Programmatiken, Dokumente, Proklamationen oder auch Informationen aus dem Internet. Anzumerken ist, dass das Heranziehen jener aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen stammenden Quellen nicht ganz "freiwillig" erfolgte, da im Zuge der Recherchen leider keine adäquate Literatur gefunden wurde, in der die Bedeutung räumlicher Mobilität im Kontext von Behinderung und (sozialer) Exklusion bereits bearbeitet wurde. Insofern sind die umfangreicheren Ausführungen der theoretischen Rahmung dieser Arbeit zu erklären. Es wird aber keinesfalls der Anspruch gestellt, diese "Lücke" schließen zu können. Es wurde lediglich der Versuch unternommen, einen etwas genaueren Blick auf Hintergründe und Verquickungen von Mobilität und Exklusion zu werfen. Ich wollte darauf nicht verzichten, weil die gesellschaftspolitische Bedeutung von Mobilität/Mobilitätsbehinderung transparent gemacht werden sollte sowie auch den Zusammenhängen zwischen Mobilitätsbehinderung und sozialer Exklusion behinderter Menschen ein angemessener Raum gewährt werden sollte.

Inhaltsverzeichnis

- 1.1 Definition(en) und Erklärungsmodelle von Behinderung

- 1.2 Daten zu (mobilitäts)behinderten Menschen in Österreich

- 1.3 Exkurs: Exklusion vs. Inklusion

- 1.4 Exklusionsrisiko Behinderung (in Österreich)

- 1.5 Grundsätze und Richtlinien internationaler Behindertenpolitik zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Bevor auf den Stellenwert und die Bedeutung die Mobilität im Kontext sozialer Exklusion bzw. Inklusion von Menschen mit Behinderungen hat, eingegangen werden kann, ist es notwendig, die Begriffe "soziale Exklusion" und "soziale Inklusion" kurz zu erläutern und sich anzusehen, welche Exklusionsrisiken insbesondere mit "Behinderung" verbunden sind.

Zunächst ist es aber unumgänglich, sich mit dem sehr vieldeutigen und assoziativen Begriff Behinderung zu befassen. Wobei an dieser Stelle natürlich keine Abhandlung über die vielfältigen historischen, philosophischen, medizinischen, rechtlichen etc. Auffassungen und Betrachtungsweisen zu bzw. über Behinderung erfolgen kann. Vielmehr werden aus einer Vielzahl an Erklärungsmodellen und Definitionen zu Behinderung nachstehend diejenigen Ansätze herausgegriffen, die für den thematischen Zusammenhang dieser Arbeit wichtig befunden wurden.

Es ist eine Annäherung an den Begriff Behinderung wichtig, weil einerseits Behinderung als behinderten-, sozial-, oder antidiskriminierungspolitische Kategorie fungiert und andererseits die herrschenden Sichtweisen oder Erklärungsmodelle von Behinderung Einfluss auf die "belief systems" (Grundüberzeugungen) und damit verquickt auf das Verhalten und Agieren relevanter AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen, sowohl im "Mobilitätsfeld" als auch im "politischen Feld" beeinflussen können. Weiters gilt es darzulegen, welche Sichtweisen oder Definitionen von Behinderung für die thematische Auseinandersetzung tauglich befunden werden, um die Beseitigung von Diskriminierung qua Mobilitätsbehinderung zu erreichen.

Behinderung, kann global konstatiert werden, ist ein komplexes Feld, das sich gegen eindimensionale Betrachtungsweisen sträubt. (vgl. Bernard 1995: 184) Behinderung kann als "gesellschaftliche Konstruktion" (Rommelspacher 1999) betrachtet werden.

"(...) denn nicht die faktische Beeinträchtigung ist das entscheidende Problem, sondern die Konstruktion einer Normalität (Hervorhebung, T.E.), die nur für bestimmte Menschen gilt und die die anderen als andere ausgrenzt. Wer und wie sehr jemand als anders begriffen wird, ist jedoch nicht zufällig, sondern spiegelt die Wertmaßstäbe dieser Gesellschaft wider." (ebd. 10)

Behinderung kann aber auch als eine verbreitete persönliche Erfahrung und als ein weltweites Phänomen mit weit reichenden wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Verzweigungen für die gesamte Gesellschaft gesehen werden. (vgl. Barnes 2002: 311)

Zu betonen ist, dass es keine allgemein - sei es national oder international - anerkannte oder gültige Bestimmung von Behinderung gibt. (vgl. Badelt/Österle 1993) Es ist in diesem Zusammenhang daher von ganz entscheidender Bedeutung wer die "Definitionsmacht" (Rommelspacher 1995) besitzt, Behinderung zu definieren.

Definitionen von Behinderung sind dahingehend als problematisch anzusehen, da bereits "durch das Definieren einer Gruppe die Möglichkeit geschaffen (wird; Anmerkung T.E.), diese auszugrenzen". (Drexel et al. 1991: 9)

"Behinderung ist ein Produkt von Definitionen und Praktiken, die versuchen, Personen auszuschließen, die als von den sozial gefestigten Normen der ‚körperlich Gesunden' abweichend angesehen werden können. Kurz gesagt wird das ‚Behinderung' benannt, was die ‚Behinderungsgesellschaft' entscheidet. ... Es ist nicht das innewohnende Wesen der Behinderung das zählt, sondern der Klassifizierungsprozess, der die Menschen aufgrund ihrer Position in Bezug zu den dominanten Strukturen und Werten der Gesellschaft kategorisiert." (Bury zitiert nach Johnstone 2004: 157)

Definitionen von Behinderung können nicht nur als Richtlinien für eine Maßnahmenpolitik im Bereich Behindertenpolitik dienen, sondern sie fließen auch explizit in die Gesetzgebung ein und bilden Zugangskriterien für z.B. sozialstaatliche Förderungen und Leistungen. Liegt bei Antidiskriminierungsvorschriften (Definitionen sind im Allgemeinen hier weiter gefasst) beispielsweise das Augenmerk eher auf dem Tatbestand der Diskriminierung als auf dem Gesundheitszustand der betreffenden Person, so sind die in der Sozialpolitik verwendeten Definitionen restriktiver, da sie dann zur Anwendung kommen, wenn es gilt begrenzte Mittel unter Menschen mit anerkannten Bedürfnissen zu verteilen. (vgl. Europäische Kommission 2002)

Die mangelnde Klarheit über den Begriff Behinderung kann allerdings auch ein Hemmnis sein, wenn es um die Bewertung der Behindertenpolitik und -programme geht. (ebd.: 3f) Darüber hinaus

"ist die Frage der Definitionen von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung kohärenter Strategien für den Umgang mit Behinderung und für das Verständnis der Wechselwirkungen der Entwicklungen in diesem spezifischen Bereich (der Bereich der Behindertenpolitik; Anmerkung T.E.) mit anderen verwandten Politikbereichen, wie Antidiskriminierungsmaßnahmen, Einkommensförderungsprogrammen und allgemeinen Arbeitsmarktkonzepten". (ebd.: 4)

Unterschiedliche Erklärungsmodelle von Behinderung sind Teil gegenwärtiger behinderten- wie sozialpolitischer Diskurse und Debatten in deren Rahmen Fragen darüber aufgeworfen werden, welche Ansichten in punkto Behinderung am ehesten dazu geeignet sind die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren. (ebd.: 61) Ebenso bilden jene Modelle und Sichtweisen von Behinderung die Grundlage für behinderten- und sozialpolitische Interventionen bzw. Interventionsstrategien zur Verbesserung der gesellschaftlichen Bedingungen behinderter Personen. Mit anderen Worten, gesellschaftspolitisch dominierende Sichtweisen zu Behinderung fließen in medizinische, arbeits- oder sozialrechtliche Definitionen von Behinderung ein und verändern diese auch. Schauen wir uns folglich näher ausgewählte Erklärungs- bzw. Interventionsmodelle an.[11]

Das medizinische Erklärungsmodell lässt sich dadurch charakterisieren, dass es Behinderung "individualisiert". Behinderung wird als persönliches Problem oder persönliche Tragödie verstanden bzw. evoziert, als gesundheitliches Defizit, verursacht durch Unfall oder Krankheit. Behinderung wird als Abweichung von bestimmten gesundheitlichen Normvorstellungen von ÄrztInnen diagnostiziert und klassifiziert, wobei dieser Klassifikationsprozess als hierarchisch-dualistisch konnotiert zu verstehen ist: auf der einen "besseren" Seite, Gesundheit/Leistungsfähigkeit/Normalität etc. - auf der anderen "schlechteren" Seite, Krankheit/Behinderung/Abnormalität etc. Der so "konstruierte" behinderte Mensch ist ausschließlich PatientIn, der/dem geholfen werden muss sich so weit wie möglich zu rehabilitieren, sprich, durch richtige Behandlung wieder "ganz" zu werden. (Johnstone 2004: 165fff)

Auch beim Erklärungsmodell der Rehabilitation, das in seiner traditionellen Form auf einer Interpretation von Pflege für behinderte Menschen als "Wiederherstellung" basiert, dient eine "Normalität" als Richtschnur, die es für den Betroffenen gilt (wieder) zu erlangen. Wobei, erweitert zur medizinischen Intervention, die Teilnahme des Individuums am Entscheidungsprozeß zur Rückkehr in die bestehende Gesellschaft betont wird. Eine Angleichung an die "normale" Lebensweise der nichtbehinderten Mehrheit in der Gesellschaft, eine Integration in die Mainstream-Gesellschaft ist das Ziel, das durch entsprechende Pflege sowie Adaption der Umgebung gewährleistet werden soll. Rehabilitation als Intervention basiert, wie Johnstone (2004) schreibt, auf einer als problematisch anzusehenden Interpretation von Normalität und tendiert dazu, "die persönliche Tragödie der Auswirkung der Beeinträchtigung auf die Lebensweise und den markanten Unterschied zur funktionalen Lebensweise nichtbehinderter Menschen zu betonen" (169).

Im Gegensatz zum medizinischen und dem auf Rehabilitation bezogenen Erklärungsmodell betrachtet der soziale Ansatz

"Behinderung nicht als eine einer Person innewohnende Eigenschaft, sondern als Produkt des sozialen Kontextes und Umfelds dieser Person, einschließlich der physischen Strukturen dieses Umfelds (Gebäudekonstruktionen, Beförderungssysteme usw.) sowie der sozialen Konstrukte und Überzeugungen, die zur Diskriminierung behinderter Menschen führen." (Europäische Kommission 2002: 21)

Das soziale Modell versteht damit Behinderung in Relation zur gesellschaftlichen Umwelt, die durch ihre Strukturen behindernd wirken kann. Damit wird -und dies wird als große Stärke dieses Modells von Johnstone (2004) hervorgehoben -"die Last der Verantwortung vom Individuum mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung auf die Beschränkungen, die durch die Struktur der Umwelt und die Einstellungen von Institutionen und Organisationen auferlegt werden, verschoben" (170).

Als wesentliche Merkmale oder Grundsätze des sozialen Modells benennt Johnstone (2004: 170):

-

Anerkennung der Interaktion von Struktur- und Verhaltensvariablen, die Behinderung erzeugen,

-

Anerkennung der Meinung des behinderten Menschen,

-

Anerkennung der politischen Prozesse, die unterdrücken,

-

gibt behinderten Menschen oder deren Organisationen mehr Kontrolle.

Der Ansatz problematisiert im Vergleich zum medizinischen Modell nicht den behinderten Menschen, sondern impliziert politische Maßnahmen, die vorhandene Barrieren oder Situationen ermitteln und beseitigen und dadurch die volle gesellschaftliche Partizipation behinderter Menschen ermöglichen. Die Politik bzw. politischen EntscheidungsträgerInnen werden durch die Konsequenzen aus dem sozialen Ansatz auf die Möglichkeiten hingewiesen, dass es nicht unbedingt nötig ist, zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen zu unterscheiden um (Verbesserungs-)Maßnahmen zu setzen, sondern eher die Unterscheidung von behindernden oder "befähigenden Faktoren" bedeutsam sein kann. Ein Beispiel für letzteres ist etwa eine Rollstuhlrampe, die dazu befähigt eine physische Barriere zu überwinden, wobei deren Nutzung "frei von Rivalität" ist, das heißt, durch die Rampe wird niemand anderer beeinträchtigt. (Europäische Kommission 2002: 21f)

Eine quasi politisierte Erweiterung des sozialen Ansatzes stellt das "auf Rechten basierende Modell" von Behinderung dar. Richtet sich beim medizinischen und rehabilitativen Ansatz der Fokus primär auf das Individuum und beim sozialen Modell auf die Relationen zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt, wird beim rechtlichen Modell Behinderung gewissermaßen kollektiver verstanden. Damit ist gemeint, dass behinderte Menschen eine "Gruppe" oder es könnte auch gesagt werden, eine politische Kategorie - wie Frauen, schwule, lesbische, schwarze Menschen etc. - bilden, die sich selbst definiert und öffentlich artikuliert, über das was ihr gemein ist: die Erfahrung von Diskriminierung, Chancenungleichheit und Verweigerung von (Menschen-)Rechten. (vgl. Johnstone 2004: 172f)

Dieses Erklärungsmodell politisiert Behinderung als persönliche Erfahrung innerhalb struktureller gesellschaftspolitischer Gegebenheiten, die verändert werden können und im Hinblick auf die angestrebte Gleichstellung, Selbstbestimmung und volle gesellschaftliche Inklusion auch verändert werden müssten. (ebd.)

Das auf Rechten basierende Modell erkennt

-

die Existenz von struktureller Diskriminierung behinderter Menschen,

-

die gemeinsame Kraft der Menschen,

-

den Subjektstatus behinderter Menschen, die ihre Ansprüche formulieren,

-

die Gesetzgebung als Basis einer Durchsetzung von Rechten

-

und die Sanktionierung von Behindertendiskriminierung an. (ebd.: 173)

Beim auf Rechten basierenden Modell geht es also nicht um die Veränderung von Rahmenbedingungen unter der Berufung auf eine individuelle Gerechtigkeit oder Fairness (wie es beim Modell der sozialen Intervention eher der Fall ist), sondern es geht um die Veränderung der Gesellschaftsstruktur durch Anerkennung behinderter Menschen als Menschen, die wie alle anderen Anspruch auf die Wahrung und Durchsetzung ihrer vollen BürgerInnenrechte haben. Auf das Thema Mobilitätsbehinderung bzw. -barrieren bezogen hieße das, dass Maßnahmen zu deren Beseitigung und der Schaffung inklusiver Mobilitätsbedingungen als die Einlösung vorenthaltener sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Gleichheits-und Grundrechte anzusehen wären.

Neuere Sichtweisen und Definitionen von Behinderung lassen - international betrachtet - eine Weiterentwicklung in der (staatlichen) Behindertenpolitik der letzten Jahre erkennen - weg von einer medizinischen, hin zu einer sozialen/umfeldbezogenen Betrachtungsweise von Behinderung, welche auch als Reaktion auf sich wandelnde Einstellungen der Gesellschaft gegenüber Behinderung gesehen werden kann. Bei neueren Politikmaßnahmen geht der allgemeine Trend, laut OECD Studie (2003), in die Richtung, dass Behinderung weniger als individuelles (medizinisch-defektologisches) Merkmal gesehen wird, sondern als "soziales Konstrukt", das heißt als "ein Attribut, das sich aus der Interaktion zwischen dem Einzelnen und dem sozialen und physischen Umfeld ergibt". (OECD 2003: 335) Bei neueren Politikmaßnahmen z.B. liegt daher der Akzent mehr auf "Befähigung" als auf "Behinderung". (ebd.)

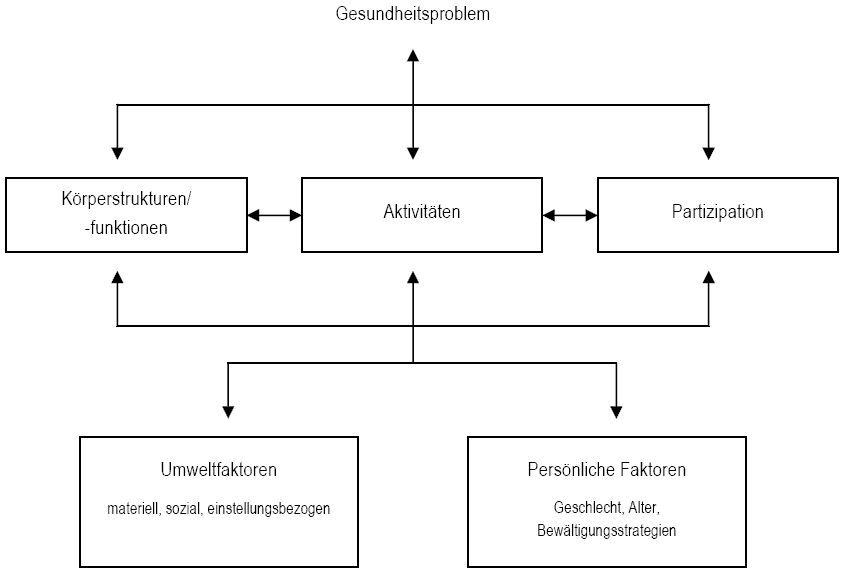

Als Ausdruck für diesen Übergang von einer "statischen zu einer dynamischen Sichtweise von Behinderung" (ebd.) ist z.B. das 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgelegte ICF-Klassifikationssystem (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) anzusehen (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO (Quelle: Wansing 2005: 80)

Behinderung wird hier als Oberbegriff verstanden, der die Beeinträchtigung auf den sich wechselseitig beeinflussenden Ebenen der Körperfunktionen/-strukturen, der Aktivitäten und der Teilhabe (Einbezogensein in die verschiedenen Lebensbereiche wie z.B. Mobilität, Arbeit, Bildung, Rechte) bezeichnet. Diese Bereiche stehen in Abhängigkeit zu den Umweltfaktoren (wie Technologien, soziale Beziehungen und Unterstützung) und den persönlichen Voraussetzungen (Alter, Geschlecht, Lebensstil usw.). Behinderung wird damit als ein Ergebnis negativer Wechselwirkungen zwischen diesen Ebenen betrachtet; sie entsteht dann, wenn quasi die Relationen zwischen einer Person und den Umweltfaktoren gestört sind. (vgl. Wansing 2005: 79)

Nicht die Beschreibung eines Defektes oder Defizits steht demnach bei der ICF-Klassifikation im Vordergrund, sondern wie Menschen mit ihrem Gesundheitszustand leben und zurecht kommen, z.B. in den Bereichen Bildung, Kommunikation, Versorgung oder auch Mobilität. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 121f)

Mit dem ICF-Modell wird einer "Individualisierung der Problemlage" (Wansing 2005: 80) entgegengewirkt und die Handlungsfähigkeiten (Aktivitäten) und Teilhabemöglichkeiten (Partizipation) von Menschen mit Behinderung werden in den Vordergrund gerückt. Das Modell soll (laut WHO) die Möglichkeit eines Paradigmenwechsel von der Defizit- zur Ressourcenorientierung in der Behindertenpolitik einleiten. (vgl. Rösner 2002: 289)

Diese Arbeit präferiert eine Sichtweise von Behinderung, die sich an der dynamischen, sozialen und rechtlichen Auffassung von Behinderung orientiert. Im Kontext der Mobilitätsthematik ist weniger die Frage einer spezifischen Definition von Behinderung bedeutsam, als es gilt, die Strukturen, Maßnahmen oder Verhaltensweisen unter die Lupe zu nehmen, die behindernd und ausgrenzend auf Menschen wirken (können), welche nicht einer bestimmten "Durchschnittsnorm" entsprechen.

Damit wird unter anderem auch der Leitformel der zivilgesellschaftlichen Behindertenbewegung des "selbstbestimmten Leben" (Independent-Living) gefolgt, die die behindernden Umweltfaktoren in den Mittelpunkt rückt. (vgl. Herriger 1989: 37)

Die Independent-Living-Bewegung[12] trug maßgeblich zu jenem Wandel im Verständnis von Behinderung - weg von medizinischen Auffassungen, hin zu einer "Politisierung" von Behinderung wie sie durch den sozialen und rechtlichen Ansatz erfolgt - bei. (vgl. Österwitz 1996)

Behinderung wird im Sinne des Independent-Living nicht als ausschließlich individuelles, sondern vorwiegend als soziales und politisches Problem angesehen und artikuliert. Es wird um BürgerInnenrechte, gegen Diskriminierung und für Gleichstellung behinderter Menschen in allen Bereichen des Lebens gekämpft. Der Schaffung von gesetzlichen Regelungen, konkret von Antidiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgesetzen, wird dabei hohe Priorität eingeräumt, da dadurch bezüglich dem Abbau von Diskriminierung z.B. in den Bereichen Mobilität, Bildung, Arbeit oder bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen den Menschen mit Behinderungen Rechtsansprüche eingeräumt werden. Die sozialen, politischen, ökonomischen sowie umweltfaktorischen ("Hilfe"-)Strukturen der Gesellschaft werden als zentrale behindernde Bedingungen entlarvt, die behinderten Menschen in ihrer Emanzipation von Abhängigkeit, Fremdbestimmtheit und Isolation hin zu Autonomie, Selbstbestimmung und Partizipation oftmals im Wege stehen. Dementsprechend wird die Ansicht vertreten, dass positive Veränderungen primär über die Umgestaltung jener strukturellen Rahmenbedingungen zu erzielen sind. (vgl. Österwitz 1996) Das heißt, bezogen auf den Aspekt der Zugänglichkeit von Gebäuden oder der Mobilität, dass nicht der Mensch mit Behinderung das Problem ist, sondern die nicht adäquate gebaute räumliche Umwelt bzw. die Rahmenbedingungen der individuellen Mobilität. In einem gängigen Slogan der Behindertenbewegung "Man ist nicht behindert, man wird es" verdichtet sich jene Denkweise.

Mit der sozialen und rechtlichen Auffassung von Behinderung korrespondiert, dass soziale Inklusion (und Selbstbestimmung) von Menschen mit Behinderungen ganz wesentlich nur über den Abbau ausschließender, diskriminierender Strukturen bzw. der Förderung von partizipativen Strukturen anhand von sozial- bzw. behindertenpolitischen und rechtlichen Interventionen erreicht werden kann.

In diesem Kapitel werden einige Zahlen und Daten zu Menschen mit Behinderungen in Österreich präsentiert. Herauszustreichen ist, dass im Allgemeinen, speziell aber auch im Kontext der Mobilitätsthematik präzise Daten über behinderte Menschen kaum vorliegen bzw. schwer damit zu operieren ist, da ihre Gewinnung einerseits auf unterschiedlichen Erhebungsansätzen/-verfahren oder reinen Schätzungen beruhen und andererseits ein analoger Rückschluss von einer Klassifikation, wie etwa "bewegungsbeeinträchtigt", auf das Vorhandensein von Mobilitätsbehinderung nicht zulässig ist, da beispielsweise eine chronisch kranke Person nicht zwangsläufig Probleme in der alltäglichen Mobilität haben muss. Weiters ist anzumerken, dass unterschiedlichste Definitionen und Begriffe in Erhebungen bzw. bei der Datengenerierung Verwendung finden und somit den Versuch, einen genaueren Überblick über die Anzahl behinderter Menschen in Österreich zu geben, erschweren.

Darüber hinaus muss gesagt werden, dass angesprochene Definitionen und Begrifflichkeiten meines Erachtens nach, immer auch kritisch zu reflektieren sind, da deren Verwendung das Ausblenden der umweltbedingten Dimension von Behinderung leichter ermöglicht.

Es liegen also keine präzisen Daten über die Gesamtanzahl von Menschen mit Behinderung in Österreich vor. Dies hängt nicht nur damit zusammen, dass keine einheitliche Definition von Behinderung besteht, sondern auch unterschiedliche Einstufungspraktiken Personen klassifizieren und statistisch erfassen, beispielsweise als "invalid", "pflegebedürftig" oder "begünstigt Behinderte" (vgl. Tab. 1). Die "Gruppe" der Menschen mit Behinderungen ist demnach eine äußerst heterogene.

Tabelle 1: Ausgewählte Zahlen zu einzelnen Gruppen behinderter Menschen in Österreich. (eigene Zusammenstellung)

|

Beim AMS vorgemerkte arbeitslose Menschen mit Behinderung 2005 |

26.382[a] |

|

Beim AMS vorgemerkte arbeitslose "begünstigte Behinderte"[b] 2005 |

4.353[c] |

|

Begünstigte Behinderte nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 2005 |

91.086[d] |

|

PflegegeldbezieherInnen (Bund und Länder) 2004 |

376.967[e] |

|

Pensionsversicherung: Invaliditätspensionen 2001 |

381.228[f] |

|

InhaberInnen eines Behindertenpasses nach dem Bundesbehindertengesetz (BBG)[g] |

ca. 180.000[h] |

|

[a] Die 26.382 arbeitslosen Personen mit Behinderung setzen sich zusammen aus: 21.601 laut AMS als arbeitslose behinderte Personen erfasste sowie 4.784 "begünstigte Behinderte". AMS Österreich, Stand 3.7.2005. Telefonische Auskunft AMS Bundesgeschäftsstelle, 25.7.2005. [b] Der Status des "begünstigten Behinderten" nach dem Behinderteneinstellungsgesetz wird erlangt durch ein Feststellungsverfahren des Bundessozialamts. Dabei wird der Grad der Behinderung aufgrund ärztlicher Gutachten ermittelt. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 200363f) [c] Die 4.353 beim AMS als "begünstigt Behinderte" erfassten Personen setzen sich zusammen aus: 3.037 "begünstigt Behinderten" nach dem Behinderteneinstellungsgesetz und/oder Opferfürsorgegesetz, 1.316 Personen nach dem Landesbehindertengesetz und 428 Personen, die unter beide Kriterien fallen. AMS Österreich, Stand 3.7.2005. Auskunft AMS Bundesgeschäftsstelle, 25.7.2005. [d] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2005: Online) [e] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz (2006c: Online) [f] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz (2003a: 12) [g] Ein Behindertenpass nach dem BBG kann von einer Person mit einem Behinderungsgrad von mind. 50% angefordert werden und dient als Nachweis des Behinderungsgrades z.B. bei Behörden sowie zur Inanspruchnahme diverser Vergünstigungen. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 26) [h] Geschätzte Zahl laut Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz. Telefonische Auskunft, 22.7.2005. |

|

Der Anteil behinderter Menschen an der Gesamtbevölkerung wird in den OECD-Ländern auf 10 - 15 % geschätzt. Bezogen auf Österreich sprechen Schätzungen von ca. 1 Million Menschen mit Behinderungen. (vgl. Riess/Flieger 2000)

Ein Vergleich der letzten Mikrozensus-Erhebung aus dem Jahr 2002 mit jener aus dem Jahr 1995 (vgl. Tab. 2) macht eingangs angesprochene Schwierigkeiten hinsichtlich des Datenmaterials besonders deutlich: Wurden 1995 in Österreich über 2,1 Mio. Personen mit "mindestens einer körperlichen Beeinträchtigung" gezählt - also fast 30 % der Gesamtbevölkerung -, so wird 2002 von ca. 1,26 Mio. Menschen "mit lang andauernden gesundheitlichen Problemen oder Behinderungen" (ÖSTAT 2003:279) ausgegangen. Die frappierenden Differenzen haben ihre Ursache, laut Auskunft des ÖSTAT, in den unterschiedlichen Fragestellungen der Erhebungen.[13]

Von den 475.900 Bewegungsbeeinträchtigten (1995) gaben 24.300 Personen an, dass ein Rollstuhl vorhanden ist und 6.000, dass sie einen benötigen würden. Schätzungen zufolge (Stand: 2001) beläuft sich die Zahl der RollstuhlfahrerInnen österreichweit auf geschätzte 30.000 Personen, davon ca. 10.000 in Wien. (vgl. EI 2, 2001; Engl/Schlögl/Sigl 2003

Tabelle 2: Ausgewählte Daten aus den Mikrozensus-Erhebungen 1995 und 2002 Sowohl in den Daten von 1995 als auch von 2002 sind keine Personen erfasst, die in Anstalten oder Gemeinschaftsunterkünften leben, da sich die Mikrozensus-Sonderprogramme nur an Personen in Privathaushalten richten. Die Zahlen sind also lediglich für die österreichische Bevölkerung in Privathaushalten repräsentativ. 1995 wurden allerdings noch zusätzlich die in Anstalten untergebrachten körperlich beeinträchtigten Personen ermittelt. Demnach lebten 116.600 Menschen mit Sehbeeinträchtigung, Hörbeeinträchtigung, Bewegungsbeeinträchtigung oder chronischer Erkrankung in Anstalten. (eigene Zusammenstellung)

|

Körperliche beeinträchtigte Personen 1995 (Quelle: ÖSTAT 1997) |

Personen mit lang andauernden gesundheitlichen Problemen 2002 (Auswahl) (Quelle: ÖSTAT 2003) |

|

Bewegungsbeeinträchtigte[a] 475.900 |

Personen mit Problemen an Beinen und Füßen + Personen mit Problemen an Armen und Händen 332.600 |

|

Sehbeeinträchtigte 407.400 |

Probleme beim Sehen (trotz Brille oder Kontaktlinsen) 63.000 |

|

Hörbeeinträchtigte 456.000 |

Probleme beim Hören (trotz Hörgerät) 38.600 |

|

Insgesamt 2.128.800 |

Insgesamt 1.262.300 |

|

[a] Bewegungsbeeinträchtigungen an Daumen, Fingern, Händen, Armen, Füßen, Unterschenkeln, Beinen sowie halbseitige Lähmungen und Querschnittlähmungen. |

|

Einer Bewegungsbeeinträchtigung können verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Das ist für die betroffenen Personen insofern relevant, da (die Höhe von) bestimmte(n) Sozialleistungen bzw. finanziellen Förderungen davon abhängen. Tabelle 3 listet, basierend auf den Daten des Mikrozensus-Sonderprogramms 1995, die Ursachen der Bewegungsbeeinträchtigung ("Invalidität") auf.

Tabelle 3: Ursachen von Bewegungsbeeinträchtigung (Quelle: "Sicher Leben" 1997)

|

Bewegungsbeeinträchtigte (100%) |

Seit Geburt (%) |

Krankheit, im Laufe der Zeit (%) |

Arbeitsunfall, Berufsausübung (%) |

Verkehrsunfall (%) |

Heim-, Freizeit-, Sportunfall (%) |

|

475.900 |

4,9 |

42,8 |

21,2 |

6,2 |

11,9 |

Es wird anhand dieser Zahlen (vgl. Tab. 3) deutlich, dass der Großteil der Personen eine Beeinträchtigung durch Krankheit, aufgrund des Alterungsprozesse oder eines Unfalls erfährt. Da, wie die demographischen Veränderungen zeigen, die österreichische Bevölkerung immer älter wird, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der (körperlich) Beeinträchtigten und somit auch der mobilitätsbehinderten Personen zunehmen wird.

Über psychisch und geistig behinderte Menschen ist kaum Zahlenmaterial zugänglich. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 1 % der österreichischen Bevölkerung eine psychische Behinderung aufweist. Die Zahl geistig behinderter Personen wird auf ca. 0,6 % geschätzt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 11)

Menschen, die zeitweise oder ständig in ihrer Mobilität eingeschränkt sind - dazu zählen unter anderem Menschen im höheren Lebensalter, RollstuhlfahrerInnen, blinde und sehbehinderte Menschen oder Hörgeschädigte, stellen keine Minderheit dar - ca. ein Drittel der Bevölkerung kann als mobilitätseingeschränkt bzw. mobilitätsbehindert betrachtet werden. (vgl. Ackermann 1996)

Der Begriff der sozialen Exklusion lässt sich nicht eindeutig und präzise bestimmen. Ganz allgemein wird jedoch, laut Wansing (2005), soziale Exklusion interpretiert als "(...) Ausschluss von Personen oder Personengruppen von grundlegenden politischen, ökonomischen und sozialen Leistungen und Prozessen der Gesellschaft" (60).

Der Begriff bzw. das Konzept der sozialen Exklusion erhält in Europa bzw. in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft seit den 1980er und vor allem seit den 1990er Jahren, während derer sich tief greifende gesellschaftliche Umbrüche vollzogen, die sich mit Schlagwörtern wie "Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit", "neue Armut", "Rücknahme sozialer Rechte", "Zunahme eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neoliberalismus" oder "Zunahme der Einkommensungleichheit" bündeln lassen, verstärkt Resonanz in der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit und nimmt mittlerweile einen hohen Stellenwert in sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen Diskursen ein, um die Strukturen und Ursachen sozialer Ungleichheiten zu beschreiben. (vgl. Kronauer 2002, Wansing 2005)

Kronauer (2002: 16f) sieht den Verdienst des Exklusionsbegriffs darin, dass der Begriff, unter Berücksichtigung angesprochener gesellschaftlicher Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte, das Problem von Arbeitslosigkeit und Armut auf neue Weise aufgreift, indem er besonders auf die Aspekte gesellschaftliche Teilhabe und die Gefährdung der sozialen Grundlagen der Demokratie hinweist. Vor allem zwei Aussagen sind mit dem Begriff der sozialen Exklusion verknüpft: Erstens, dass anhaltende Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Armut eine neue Spaltung der Gesellschaft hervor bringt, und zweitens, dass sich diese Spaltung im Ausschluss von Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft niederschlägt. (ebd.: 11)

Seine politische Brisanz erhält der Begriff der sozialen Ausgrenzung nicht nur dadurch, dass er der Politik quasi eine bestimmte Richtung vorgibt, u.zw. die der "Eingliederung" von "Problemgruppen" (ebd.: 11), sondern auch dahingehend, dass in der Ausgrenzungsdiskussion die sozialen Grundlagen der Demokratie in den Mittelpunkt gerückt werden:

"Ausgrenzung ist nicht nur eine tief greifende Erfahrung, die einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen betrifft. Sie wirkt auch auf die ausgrenzende Gesellschaft und deren Institutionen zurück. (...) Wenn Individuen von wesentlichen Teilhabemöglichkeiten abgeschnitten werden, stellt dies zugleich den Geltungsbereich und die sozialen Grundlagen der Demokratie in Frage." (ebd.: 227)

Mit dem Exklusionsgedanken ist eine Ambivalenz verbunden, die sich an der Vorstellung einer in ein "Innen" und ein "Außen" gespaltenen Gesellschaft festmachen lässt. Diese Vorstellung macht das Exklusionskonzept offen für die verschiedensten und auch gegensätzlichsten Ausdeutungen. So kann der Gedanke der Ausgrenzung z.B. kritisch gegen gesellschaftliche Verhältnisse, die ausgrenzend wirken, gewendet werden, oder aber auch die Ausgegrenzten als "Andersartige" ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, die in eine nicht weiter zur Disposition stehende Gesellschaft "wiedereingegliedert" werden müssen, und so ihre weitere Ausschließung forcieren. (ebd.: 11f).

Obwohl der Begriff vieldeutig ist und kontrovers diskutiert wird, können, wie Kronauer (2002) ausführt, drei Dimensionen als kennzeichnend für das Exklusionskonzept herausgegriffen werden:

-

Relationalität

-

Mehrdimensionalität

-

Prozesscharakter

Unter Relationalität ist zu verstehen, dass die Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut als "sozial und damit relational, als abgestufte soziale Verhältnisse von Teilhabe bzw. Ausschluss bestimmt" sind (ebd.: 17). Exklusion bedeutet in diesem Sinne den Ausschluss am Arbeitsmarkt und die Auflösung bzw. Einschränkung sozialer Beziehungen. Von Inklusion kann diesem Verständnis nach dann gesprochen werden, wenn eine Einbindung und Anerkennung in den Sozialbeziehungen (Erwerbsarbeit und im persönlichen Bereich) erfolgt. (ebd.: 43f)

Gesellschaftliche Zugehörigkeit und Partizipation umfasst mehrere Dimensionen: Ökonomie (materielle Teilhabe), Kultur (Orientierungen und Werte), Politik (sozialstaatliche und politische Institutionen, Rechte) und soziale Beziehungen. In dieser Bedeutung geht der Exklusionsbegriff davon aus,

"dass es in all den genannten Dimensionen gesellschaftlich geteilte Vorstellungen von angemessenen Lebenschancen gibt - solche des Konsums, der Interessenvertretung, des gesellschaftlichen Status, der materiellen Sicherheit, der Möglichkeit, sein Leben nach eigenen Zielvorstellungen zu gestalten. Ihnen nicht entsprechen zu können, bedeutet Ausschluss von wesentlichen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens. (...) Ausschluss von Lebenschancen ist für die Betroffenen deshalb in aller Regel mit der Erfahrung verbunden, an gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen zu scheitern" (ebd.: 45).

Exklusion ist demnach als Verlust von Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlich anerkannten Lebenschancen und -standards zu betrachten bzw. konstituiert sich Inklusion über entsprechende Partizipationsmöglichkeiten, die über Teilhaberechte hergestellt bzw. abgesichert werden. Vor allem den (wohlfahrts)staatlichen Institutionen kommt bei der Eröffnung von Chancen bzw. der Risikoabsicherung eine wichtige Rolle zu. (ebd.: 45, 151f)

Ausgrenzung ist weniger als ein Zustand zu betrachten, vielmehr als Prozess, der sich im Inneren der Gesellschaft abspielt. (ebd.: 47, 140) Mit dem Prozesscharakter von Ausgrenzung wird einerseits auf gesellschaftliche Instanzen, die AkteurInnen und Agenturen der Ausschließung (Strategien von Unternehmen, institutionelle Regelungen, soziales Verhalten) verwiesen, die Exklusion bewirken. Andererseits wird das Augenmerk auch auf die "biographische Kumulation" (ebd.: 18, 47), das Ineinandergreifen von individueller Erfahrung und Wirkung sozialer Ausgrenzung gelenkt. Wird Exklusion als Prozess betrachtet, kann dadurch dem Ausgrenzungsproblem differenzierter (Ursachen, Formen, Abstufungen), bis in den Kern der Gesellschaft nachgegangen werden, so Kronauer (ebd.). Wer einem hohen Exklusionsrisiko ausgesetzt ist, hängt von den drei "Integrationsinstanzen" Arbeitsmarkt, soziale Beziehungen und (Wohlfahrts-)-Staat ab. (ebd.: 155)

Kronauer (2003: 139) folgend, muss heute in den westlichen Ländern mit sozialstaatlicher Verfassung Ausgrenzung als Ausgrenzung in der Gesellschaft begriffen werden, als "eine besondere Form der Ungleichheit" in der Gesellschaft. Das heißt, dass die beiden zentralen Kriterien gesellschaftlicher Zugehörigkeit: Interdependenz (Aspekt der Einbindung in Erwerbsarbeit und soziale Nahbeziehungen) und Partizipation (Teilhabe am gesellschaftlich erreichten Lebensstandard und Lebenschancen, insbesondere vermittelt über Bürgerrechte) auf neue Weise auseinander treten können. So können z.B. Betroffene zwar im Besitz sozialer und politischer Bürgerrechte (z.B. Wahlrecht, Recht auf Minimalversorgung), aber gleichzeitig als "Überflüssige" aus dem Erwerbsleben ausgegrenzt sein. (ebd.: 24; 120). Ein "gehaltvoller" Exklusionsbegriff erlaubt es, wie Kronauer (2002: 146) konstatiert, diese Gleichzeitigkeit des "Drinnen und Draußen" zusammenzudenken und wirkt darüber hinaus einer "Individualisierung" des Eingliederungsproblems dahingehend entgegen, indem Ausgrenzung nicht als Problem der Ausgeschlossenen gesehen wird, die wiedereingliederungsfähig gemacht werden müssen, sondern "die Gesellschaft, die Ausgrenzung bewirkt, muss selbst verändert werden". (ebd.: 139)

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich ein Verständnis von sozialer Inklusion, das die

-

Einbindung in Erwerbsarbeit,

-

Einbindung in soziale Netze,

-

materielle Teilhabe (angemessener Lebensstandard),

-

politisch-institutionelle Teilhabe (Zugang zu Rechten und Institutionen sowie deren Nutzung),

-

kulturelle Teilhabe (Möglichkeiten zur Realisierung individuell und gesellschaftlich anerkannter Ziele der Lebensführung) umfasst. (ebd.: 152f)

Für die Realisierung von Inklusionschancen ist es ganz entscheidend, über ökonomische[14], soziale[15] und kulturelle[16] Ressourcen zu verfügen bzw. diese mobilisieren zu können. (vgl. Wansing 2005: 69fff)

Der Begriff der Inklusion erhielt in den letzten Jahren zunehmend gesellschaftliche Resonanz, vor allem über den behindertenpädagogischen Diskurs, gerade auch in Unterscheidung zum traditionellen Begriff der Integration. Obwohl in jener Debatte primär der (Aus-)Bildungsbereich im Zentrum steht, so wird dennoch "(...) auf Prämissen wie Antidiskriminierung, Forderung nach Gleichbehandlung/Gleichstellung, nach uneingeschränkter Teilhabe und Heterogenität in allenFeldern (fokussiert, Anmerkung T.E.) (kursiv, T.E.)" (Ziemen 2003: Online). Ich halte es daher für wichtig, auf eine Bedeutungskomponente von Inklusion hinzuweisen, die eine gesellschaftspolitisch ganz wesentliche qualitative und richtungsweisende Orientierung impliziert:

"Integration: zielt die Eingliederung behinderter Menschen in die bestehende Gesellschaft an. Inklusion: wählt als Ausgangsbedingung die Veränderung bestehender Strukturen und Auffassungen, wobei die Unterschiedlichkeit der Menschen (Heterogenität als Normalität) als Voraussetzung betrachtet wird und damit jedem Menschen die Unterstützung zukommen soll, die er für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt." (ebd.)

1.4 Exklusionsrisiko Behinderung (in Österreich)[17]

Menschen mit Behinderungen werden in der internationalen Auseinandersetzung mit sozialer Ausgrenzung als Gruppe definiert, die besonders von sozialer Exklusion bedroht ist. (vgl. Wansing 2005: 78)

Wansing (ebd.: 78, 82) weist darauf hin, dass Behinderung im Rahmen des sozialwissenschaftlichen Diskurses zur sozialen Exklusion bislang wenig beachtet wird und dass auf europäischer Ebene vergleichbare Informationen über die Situation bzw. die Teilhabe behinderter Menschen unzureichend sind. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die lange Zeit vorherrschende individualisierende Sichtweise von Behinderung, die die gesellschaftspolitischen Dimensionen weitgehend außer Acht ließ. Und andererseits erschweren die international unterschiedlichen Definitionen und Kriterien für die Bestimmung von Behinderung die Sammlung und den Vergleich von Daten.

Analog dem Befund von Wansing (ebd.: 83), der lückenhaften Datenlage zur Lebenssituation behinderter Menschen bzw. deren Gefährdung durch soziale Exklusion in Deutschland, ist Vergleichbares auch für Österreich zu konstatieren: Es sind nur spärlich Daten vorhanden. Dies hängt wohl mit der Heterogenität der Gruppe von Menschen mit Behinderungen zusammen - eine einheitliche Definition von Behinderung gibt es in Österreich nicht und so lassen sich nur schwer allgemeine, auf empirische Daten gestützte Aussagen zur Situation behinderter Menschen oder den Prozessen ihrer sozialen Ausgrenzung in verschiedenen Gesellschaftsbereichen treffen. Unter Berücksichtigung dieses Umstands seien dennoch drei zentrale Bereiche herausgegriffen:[18]

Behinderte Menschen sind besonderen Arbeitsmarktrisiken ausgesetzt. Es ist feststellbar, dass Menschen nach dem Eintritt einer Behinderung besonders gefährdet sind, dass sie arbeitslos werden. (vgl. Badelt/Österle 1993: 65)

Durchschnittlich ist in Österreich die Arbeitslosenrate unter behinderten Personen mindestens doppelt so hoch wie jene von Personen ohne Behinderung. (vgl. Riess/Flieger 2000) Von den Arbeitslosengeld- bzw. NotstandshilfebezieherInnen waren 2001 ca. 16 % Personen mit Behinderung. Der Anteil der NotstandshilfebezieherInnen ist bei den behinderten Personen signifikant höher (mehr als das Doppelte) als in der Gruppe der nichtbehinderten BezieherInnen. Die arbeitsmarktpolitische Situation behinderter Menschen in Österreich ist angespannt. Sie sind häufiger und länger von Arbeitslosigkeit betroffen als nichtbehinderte Menschen und die Höhe des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandhilfe ist geringer als bei denen, die nicht dieser Gruppe zugeordnet werden. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a:14)

Behindert zu sein, stellt ein erhöhtes Armutsrisiko dar. Insbesondere dann, wenn mit der Behinderung eine gänzliche oder teilweise Erwerbsunfähigkeit einhergeht. (ebd.: 15) Behinderte Menschen weisen eine Armutsgefährdungsquote von 15 % auf. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2006b: 1) Die stärkere Betroffenheit von Armutsgefährdung hängt damit zusammen, dass die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen von Menschen mit Behinderungen deutlich unter dem Durchschnitt liegen. (ebd.: 10) Gründe für das niedrigere Erwerbseinkommen von Menschen mit Behinderungen im Vergleich zu nichtbehinderten ArbeitnehmerInnen liegen darin, dass behinderte Menschen oft über geringere berufliche Qualifikationen verfügen und vermehrt in Niedriglohnbranchen tätig sind. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 16)

Seit dem Schuljahr 1993/94 ist integrativer Unterricht in der Volksschule und seit 1996 in der Sekundarstufe I (10 bis 14-Jährige) in Österreich gesetzlich verankert. Eltern haben seither de jure die Wahlmöglichkeit zwischen integrativer Betreuung in einer Regelschule oder der Betreuung in einer Sonderschule. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 88) De facto kann jedoch von keinem individuellen Durchsetzungsrecht der Eltern auf schulische Integration ihrer Kinder gesprochen werden, da beispielsweise das Recht das Kind in der nächstgelegenen Schule unterzubringen immer wieder von integrationsfeindlichen Schulverwaltungen unterlaufen wird. (vgl. Riess/Flieger 2000)

Festzuhalten ist, dass unter anderem aufgrund gesetzlicher Veränderungen im schulischen Bereich Österreich international betrachtet zwar zu den fortschrittlichsten Staaten zählt, die konkrete Umsetzung allerdings ist unter anderem aus folgenden Gründen als problematisch anzusehen: Mangelhafte Ausstattung der Regelschulen mit technischen Hilfsmitteln, die Stigmatisierung durch einen Sonderschulbesuch, mangelnde Ausbildung und Vorbereitung des Lehrpersonals auf die Arbeit mit behinderten SchülerInnen oder das Vorhandensein vielfältiger baulicher Barrieren, die den Zugang zur Regel- oder Hochschule erschweren. (ebd.)

Die im Rahmen einer Studie von Riess/Flieger (2000) interviewten ExpertInnen im Bereich der Behindertenpolitik bewerten die Ist-Situation bei der Berufsbildung negativ und sprechen eine Reihe von benachteiligenden Faktoren an: Wenig Möglichkeiten der Berufsorientierung in der 7. und 8. Schulstufe, Berufsberatung orientiert sich an der Behinderung und nicht an den konkreten Berufswünschen und Fähigkeiten, für Jugendliche mit geistiger Behinderung gibt es de facto keine Möglichkeit der beruflichen Bildung, Arbeitsassistenz während der Berufsfindung und -bildung ist zu gering ausgebaut, die Berufsschule wird bis auf wenige Ausnahmen nicht integrativ geführt, usw.