Bachelorarbeit an der HAWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Fakultät für Soziale Arbeit und Gesundheit

Inhaltsverzeichnis

"Utopia ist ein Land, das nirgends ist und, dem Romantitel von Thomas Morus folgend, ein erdachtes Land, in dem ein gesellschaftlicher Idealzustand herrscht. Dieser lässt sich heute in Anbetracht der Not des Leidens auf der Erde leicht beschreiben: Demokratische Regelung des sozialen Verkehrs wie der Teilhabe an den gesellschaftlichen Gütern ohne Ausschluss bestimmter Gruppen oder Menschen- auch nicht der Hilflosesten-, so dass nirgendwo Hunger herrscht und Not und frei sein von der Bedrohung durch Waffen und Krieg. Diese Gesellschaft, die vielleicht nie sein wird, ist auf die Schaffung und Wahrung der Würde eines jeden Menschen und auf deren Unverletzlichkeit im Sinne humaner Lebensmöglichkeiten und einer Selbstverwirklichung nach Maßgabe der individuellen Bedürfnisse im Zusammenhang mit sozialer Einbettung im Kollektiv und der Gewährung gesellschaftlicher Hilfen aufgebaut. Dieses Land muss zumindest in unseren Köpfen existent sein, weil wir sonst keine human zu nennende Zukunft mehr haben werden." (Feuser 1999).

Zu Beginn meines Studiums der Sozialen Arbeit an der HAWK Hildesheim im Sommersemester 2006 war ich überzeugt von der Idee der Integration von behinderten Kindern in Regelschulen und -kindergärten. Sonder- und Fördereinrichtungen hielt ich damals für überholt und ausschlussfördernd. Ein Jahrespraktikum in einem integrativen Kindergarten in Frankfurt am Main festigte diese Gedanken und Einstellung gegenüber behinderten Menschen.

Zu Beginn des vierten Semesters belegte ich das Handlungsfeld Gesundheit und Rehabilitation. Im Rahmen dieses Moduls besuchte ich viele Seminare, welche Behinderung und Behindertenpädagogik zum Thema hatten. Schließlich lernte ich in einem Seminar die verschiedenen Sichtweisen auf Behinderung kennen. Die Unterscheidung zwischen dem medizinischen und dem sozialen Blick auf Behinderung machte mir deutlich, welchen Ausschlussmechanismen behinderte Kinder, Frauen und Männer täglich gegenüberstehen.

Der medizinische Erklärungsansatz verortet das "Problem" Behinderung im Individuum selbst. Der behinderte Mensch wird als krank angesehen und wird als Folge dieser Einstellung Objekt medizinischer Interventionen und Heilbehandlungen. Dies bedeutet eine Sonderbehandlung und somit auch eine gesellschaftliche Ausgrenzung, der Mensch ist behindert und weicht somit vom gesellschaftlich definierten Normalzustand ab, die Behinderung wird als persönliches Schicksal oder Tragödie angesehen.

Der soziale Erklärungsansatz geht von einer anderen Definition von Behinderung aus: die Behinderung wird in der Gesellschaft verortet (Nicht: Ich bin behindert, sondern: Ich werde behindert!), Folgen müssen gesetzliche Interventionen sein, welche die Gleichbehandlung und -berechtigung aller Menschen vorschreiben. Somit ist politisches Handeln unabdingbar, denn nur dadurch können Veränderungen gesellschaftlicher Bedingungen voran getrieben werden.

Doch wie können solche Veränderungen aussehen? Kann Integration diese bewirken, durch das Hereinholen außen stehender Gruppen in die große "Allgemeinmasse"? Oder ist es nicht sinnvoller, es gar nicht erst zu einem Ausschluss kommen zu lassen? Sollten Kinder nicht so früh wie möglich lernen, solidarisch und tolerant zu denken und handeln? Integration kann dies nicht leisten, denn auch Integration separiert Kinder in zwei Gruppen (behindert- nichtbehindert) und lässt dadurch eine weitere Sonderbehandlung von behinderten Kindern zu.

Ein Konzept, welches auf alle Kinder, nicht "nur" die behinderten, mit ihren jeweiligen Besonderheiten, Fähigkeiten und Ressourcen eingeht, diese erkennt und fördert, würde nach meiner Meinung einen großen Fortschritt (für alle Menschen) bedeuten. Hier lernte ich die Theorie der Inklusion kennen. Kinder so anzunehmen, wie sie sind, keine Unterscheidungen in besser oder schlechter, das hätte auch ich mir als Kind in meiner Schulzeit gewünscht.

Denn Schule stellt, mit seinem viergliedrigen System aus Sonder-, Haupt-, Realschule und Gymnasium, ein System dar, in welchem selektiert und kategorisiert wird. Bildung ist jedoch, nach meiner Meinung, der "Schlüssel" zur individuellen Erschließung der Welt, zu gesellschaftlicher Partizipation und politischem wie sozialem Engagement. Dass in der BRD bestimmten Personengruppen, wie zum Beispiel Behinderten, Migranten oder sozial Schwachen, diese verwehrt oder nur teilweise zugelassen wird, ist ein nicht weiter vertretbarer Zustand, weder politisch noch sozial.

Ich möchte diese Bachelorarbeit nutzen, um mir selbst die Theorie der Inklusion näher zu bringen und ich möchte lernen, wie diese Theorie in der Praxis der Schule aussieht.

Eingangs möchte ich im folgenden zweiten Kapitel den Weg der Integration beschreiben, eine Definition geben und den heutigen Stand der Integration in der BRD beschreiben.

Im Punkt 3 werde ich das Konstrukt der Inklusion erklären und eine Definition versuchen, sowie eine Abgrenzung zur Integration vornehmen. Unter dem Punkt 3.2 möchte ich verdeutlichen, welche gesetzlichen und politischen Schritte es bisher gab, um das Recht auf Integration und Inklusion durchzusetzen.

Im Kapitel 4 versuche ich, die Theorie der Inklusion auf die Praxis der Schule zu übertragen. Ich möchte klären, welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen Schulen und die in ihr Beteiligten schaffen müssen, damit ein gemeinsames Lernen aller Kinder "unter einem Dach" ermöglicht werden kann.

Unter Punkt 5 möchte ich die Folgen der Inklusionforderungen auf pädagogischer und gesellschaftlicher Ebene bearbeiten. Inklusion kann nicht "übergestülpt" werden, sondern es müssen neue pädagogische Konzepte entstehen, nach welchen die Professionellen arbeiten können. Auch gesellschaftlich müssten sich bestimmte Haltungen und Einstellungen gegenüber Minoritäten ändern, denn Inklusion kann nicht nur in bestimmten sozialen Institutionen stattfinden. Es ist ein Konzept eines, wie eingangs im Zitat über Utopia beschrieben, gesellschaftlichen Idealzustands.

Im 6. Punkt werde ich ein Fazit geben. Ich hoffe, dass ich bis dahin das anfängliche Zitat widerlegen kann und dass die Inklusion von einer vorgestellten Utopie zu einer gelebte Utopie werden kann. Abschließend folgt das Literaturverzeichnis.

Inhaltsverzeichnis

Der Basler Mathematiker Jakob Bernoulli führte den Begriff "Integral" im 17. Jahrhundert in die Mathematik ein. Seit dem 18. Jahrhundert und zunehmend im 20. Jahrhundert findet das Verb "integrieren" Eingang in den Sprachschatz der Philosophie. Seine gesellschaftspolitische Bedeutung erlangte der Integrationsbegriff dann durch Soziologie, Psychologie, Pädagogik und der Bildungspolitik der Neuzeit.

Grundworte sind das lateinische Verbum "integrare" ("ergänzen") und das Adjektiv "integer" ("unberührt", "ganz"), welche wiederum zurückgeführt werden können auf die Stammwörter "tangere" ( "berühren"); "tactus" ("Berührung") und "intactus" ("unberührt") (vgl. Kobi in: Eberwein (Hrsg) 1999: 71).

Zunächst wurde die Bezeichnung Integration in der Pädagogik ausschließlich im persönlichkeits- und entwicklungspsychologischen Sinne gebraucht. Seit den 1960er Jahren dringt sie, vor dem Hintergrund der Didaktik, auch in Curriculumsdiskussionen (sogenannte "integrierte" Fächer, z.B. Gemeinschaftskunde als Fach aus Geschichte+Sozialkunde+Erdkunde) ein. Auch in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Selektionswesen sogenannter vertikal gegliederter Schulsysteme findet der Begriff verwendung (z.B. "integrierte" Schulsysteme wie die Integrierte Gesamtschule).

Der Sache nach beschäftigt sich die Pädagogik schon seit frühester Zeit mit Fragen der ganzheitlichen Erziehung und Bildung; Differenzierungen im Schulwesen - das heißt zum Beispiel konfessioneller, geschlechtlicher oder leistungsmäßiger Art - lösten immer wieder Gegenkräfte aus. "Unter den Bezeichnungen wie Ganzheitlicher, Erlebnis-, Gemeinschafts-, Gesamt-Unterricht, Exemplarisches Lehren und Lernen etc. war Integration nicht nur in ihrer sozialen, sondern auch in ihrer personalen (ich-identitätsbegünstigten) Bedeutung ein durchgehendes Anliegen pädagogischer Reformbestrebungen." (Kobi in Eberwein (Hrsg), 1999: 74)

In neuerer Zeit bezieht sich Integration immer mehr auf den innerschulischen Bereich, zu erkennen an den Beispielen des "integrated curriculum" (im Gegenzug zu Fächerung) und des "integrated learning system" (Verbundsystem verschiedenartiger Lehr- und Lernformen mit einem gemeinsamen Ziel), welche via USA und Skandinavien in Deutschland Einzug erhielten.

Um einen Ausgangspunkt für meine Arbeit zum Thema Integration und der Weiterentwicklung hin zu einer inklusiven Pädagogik schaffen zu können, erscheint mir eine Darstellung der Entwicklung bis zum heutigen Stand der integrativen Erziehung und Bildung essentiell.

Die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder nahm ihren Anfang 1972 im Elementarbereich. Das Kinderhaus Friedenau (Berlin) nahm seit diesem Jahr auch Kinder mit Behinderungen auf. Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne Behinderungen wurde bundesweit in Kindergärten als Einzelintegration oder in integrativen Gruppen verwirklicht (vgl. Hössel 1999 in: Schnell 2002: 14). Integrative Pädagogik setzt ein Umdenken der beteiligten PädagogInnen voraus. "Kinder mit einer Behinderung sind nur unter Schwierigkeiten in eine Beschäftigungspädagogik einzubinden und sie entsprechen zumeist nicht dem pädagogischen Ideal vom Kind. Will man ihnen gerecht werden, bedarf es einer Pädagogik, die die Subjektivität des Kindes wahrnimmt und es eingebettet sehen kann in seine Lebensumstände, aus denen heraus Interessen und Motivationen für die Auseinandersetzung mit der Welt erkennbar werden." (Dittrich 1998 in: Schnell 2002: 14). PädagogInnen mit diesem Verständnis von Integration, Bildung und Lernen sehen ihre Aufgabe vor allem in der Erkennung von Besonderheiten und in der Begleitung und Unterstützung der Kinder.

Im Bundesdurchschnitt werden nur 14% (Overwien/Prengel 2007: 192) der behinderten Kinder an Regelschulen unterrichtet.

Trotz der stellenweise hohen Integration von Kindern mit Behinderungen (beispielsweise das Bundesland Hamburg mit integrativen Regelklassen) beruht das deutsche Bildungssystem noch immer auf Selektion, Auslese und Trennung von Kindern mit verschiedenartigen Begabungen (vgl. Schnell 2002: 15). Heterogenität wird im Schulalltag der BRD also nicht als Bereicherung, sondern als Hemmnis wahrgenommen.

Noch heute setzt sich relativ ungebrochen jene schulische (und eben auch gesellschaftliche) Hierarchien rechtfertigende Auffassung durch, nach welcher die angenommen Unterschiede zwischen SchülerInnen eine Rangordnung zwischen ihnen legitimieren (Vgl. Prengel 2006: 19).

Dass gemeinsames Lernen - und somit nach meiner Meinung auch gemeinsames Leben- von Kindern und Jugendlichen für alle am Schulalltag Beteiligten gewinnbringend sein kann, ist heute kaum bestritten. 1994 hat die Kultusministerkonferenz in einem Beschluss gemeinsames Lernen als zukünftig verstärkt zu realisierende Unterrichtung von behinderten Kindern empfohlen (siehe Kapitel 3.2.1). Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit ähnlichem Inhalt wurde 1997 gefällt.

Dennoch müssen Eltern von Kindern mit Behinderungen immer wieder um die Integration in die Regelschule kämpfen, besonders wenn es um die Sekundarstufe I geht. An dieser Stelle wird ge- und verhandelt mit Verwaltungen und LehrerInnen, doch nur wenige betroffene Eltern stellen das insgesamt als integrationsfeindlich und selektiv zu bezeichnende Schul- und Bildungssystem in Frage.

Besonders betroffen von dieser Chancenungleichheit ist unter anderem die Gruppe der SchülerInnen mit der Diagnose Lernbehinderung (vgl. Wocken 2005). Die Kinder stammen meist aus sozial schwachen Familien (vgl. Knauer 2002 in: Schnell 2002: 16). Gerade im Interesse der sozial benachteiligten Familien muss eine Öffnung der Schule und ihrer Strukturen stattfinden, da sonst weitere Disparitäten und Ungleichheiten entstehen, welche eine weitere Spaltung der Gesellschaft nach sich ziehen und in den kommenden Jahrzehnten eine Bedrohung für die Demokratie bedeuten könnten (vgl. Schnell 2002: 16).

Für ein auf Integration ausgerichtetes Schulsystem wird international und in Europa deutlicher Partei ergriffen als in Deutschland (siehe auch Kap. 3; vgl. Schnell 2002: 16). "Die Bundesrepublik Deutschland stellt im europäischen Vergleich noch immer ein integrationspädagogisches Entwicklungsland dar." (Eberwein in: Eberwein (Hrsg) 1999: 2). In Ländern wie Norwegen oder Italien liegt die Integrationsquote bei 100%, in Portugal (eines der ärmsten Länder Europas) bei 70% (Eberwein in Eberwein (Hrsg), 1999: 2f).

Inhaltsverzeichnis

Der Begriff "Inclusion" tauchte erstmals Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts auf und wurde durch die UNESCO schnell bekannt. Diese führte 1994 eine Konferenz im spanischen Salamanca durch, welche sich mit dem Thema "Pädagogik für besondere Bedürfnisse" befasste und "eine Bildung für alle" forderte. Dies bildete einen Grundstein für die Entwicklung und Etablierung der Idee der Inklusion (vgl. Biewer 2005: 2).

Eine eindeutige Begriffsbestimmung ist schwierig. Nach meiner Meinung geht es um eine bestimmte Sichtweise der Welt und eine gesellschaftliche Einstellung und Veränderung. Dennoch werde ich im anschließenden Teil versuchen, die Merkmale, Aufgaben und Ziele von Inklusion aufzuzeigen und eine Klärung des Begriffs im Zusammenhang mit Schule zu skizzieren.

"Inclusion in education is more in tune with die social model of disability which sees the system as the problem."[1] (Enabling Inclusive Education 2004[2] in: Biewer 2005: 2). Hier wird ein zentrales Element von Inklusion deutlich: nicht das Individuum wird als das "Problem" gesehen, der Fokus wird vielmehr auf das System und dessen Barrieren und Hemmnissen gelegt. Das System, ob nun das gesellschaftliche, schulische oder berufliche usw., soll und muss Rahmenbedingungen schaffen, in denen jeder Mensch die Möglichkeit hat, eine Teilhabe am sozialen Leben zu realisieren und in denen sich nicht der Einzelne an diese Bedingungen anpassen muss (vgl. Biewer 2005: 2f).

Inklusion beinhaltet Barrierefreiheit für alle Menschen in allen Bereichen des Lebens, durch eine gleichberechtigte Wertschätzung und Akzeptanz. Hinz (2003 in: Biewer 2005: 3) beschreibt die Grundlage des inklusiven Gedanken als eine Chance in der Vielfalt der Unterschiede einen Maßstab für den Umgang mit jedem Individuum zu sehen.

Inklusion bedeutet also ein verändertes Menschen-, wie auch Weltbild. Inklusion misst den Wert eines Menschen nicht an dessen Produktivität oder klassifiziert aufgrund genormter Leistungskriterien als "defekt" oder "defizitär". Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch

-

als Mensch vollwertig ist - unabhängig von irgendwelchen Leistungen, die ihn für die Gesellschaft oder für Teile der Gesellschaft wertvoll erscheinen lassen;

-

die Verpflichtung hat, alle anderen Menschen als Gleichberechtigte anzuerkennen;

-

das Recht hat, als Gleichberechtigter anerkannt zu werden;

-

auf die menschliche Gemeinschaft - auf Dialog, Kooperation und Kommunikation - angewiesen ist, um sich als solcher zu entwickeln;

-

als Subjekt seines Lebens und Lernens kompetent handelt;

-

das Recht auf "Mitsein", Teilhabe und Nicht-Aussonderung hat (vgl. Bintinger 2002 in: Abram 2003).

"Inklusive Bildung respektiert Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung!" (Abram, 2003)

Integration ist nicht mehr das verfasste Ziel, vielmehr gilt der Leitsatz "Inclusion means with- not just in" (Forest 2000 in: Abram 2003).

Im englischen Sprachraum wird dem Begriff "Inclusion" bereits Vorrang gegeben. Damit ist das Inbegriffen-Sein und Sich-Inbegriffen-Fühlen gemeint und verdeutlicht einen Ansatz, welcher alle Menschen willkommen heißt. Es müssen keine Menschen mehr von "draußen" herein geholt werden, also integriert werden, weil sie erst gar nicht selektiert werden, sondern das "Drinnen" ist so ausgerichtet, dass es allen Menschen ohne Barrieren zugänglich ist (vgl. Abram, 2003).

Das Konzept der Integration entstand als Gegenströmung zur Sonderpädagogik[3] mit der Intention der Einbeziehung von behinderten Menschen, Migranten sowie sozial Benachteiligten etc. (vgl. Biewer 2005: 3).

Einige Ansätze der Integration überschneiden sich mit der Inklusion, jedoch grenzen sich die beiden Konzepte in einigen Teilaspekten stark von einander ab. Die Praxis der Inklusion "geht weiter" und lenkt den Fokus nicht auf die Defekte des Individuums, welches es zu integrieren gilt, sondern, wie oben schon beschrieben, auf das System, "...welches Veränderungen bedarf um allen Mitgliedern der Gesellschaft eine Teilhabe zu ermöglichen." (Biewer 2005: 3). Deshalb wird, bezogen auf schulische Systeme, auch nicht so sehr auf die Veränderung von einzelnen Teilbereichen des bestehenden Systems Wert gelegt, sondern das System als Ganzes wird in Frage gestellt und durch ein völlig neues schulisches System von Anfang an ersetzt (siehe Konzepte der Initiativen "Eine Schule für Alle"). Inklusion löst den Integrationsbegriff ab, führt ihn weiter und baut ihn aus. "Von 'Exklusion' zur 'Segregation' und von der 'Integration' zur 'Inklusion' könnten die pädagogischen Strömungen der Vergangenheit und Gegenwart beschrieben werden." (Biewer 2005: 3).

Hinz (2003) hat die Praxis von Integration und Inklusion tabellarisch gegenüber gestellt. Er bezieht sich hierbei auf die schulische Ebene, jedoch beschreibt Inklusion immer auch eine gesellschaftliche Dimension.

Integration differenziert nach "Schädigung" und teilt in zwei Gruppen auf (behindert- nichtbehindert), während Inklusion den Anspruch einer heterogenen Gruppe hat. Bei der Inklusion bezieht sich die Ressourcenverteilung in der Praxis gleichberechtigt auf das ganze System, nicht auf Personen mit "besonderem Bedarf" (vgl. Biewer 2005: 4).

Weitere kritische Einschätzungen der integrativen Praxis und Theorie legen Boban und Hinz in drei Merkmalen fest (2003, S.38f):

-

Integration ist häufig auf die institutionelle Ebene fixiert. "Dabei bilden integrative Strukturen zunächst nur den Rahmen mit einem integrativen Potential, nicht aber eine integrative Qualität im Sinne von Einigung über Widersprüche jenseits von Aussonderung oder Anpassung." (Boban/Hinz 2003: 38f). Jeder Integration muss vorher eine Segregation voran gegangen sein. Das Ausmaß der Integration richtet sich häufig nach dem Ausmaß des Andersseins. Kinder und Jugendliche müssen sich durch Mindestfähigkeiten für Integration qualifizieren, oftmals dafür kämpfen (Boban/Hinz 2003: 39). Diesen Ansatz lehnt das Konzept der Inklusion ab. Allein durch das Mensch-sein hat man den automatischen Anspruch, als vollwertiges Wesen und als wertvoller Teil der Gemeinschaft anerkannt zu werden.

-

Integration hält weiter an der Zwei-Gruppen-Theorie fest. So besteht eine Integrationsklasse weiter aus zwei verschiedenen SchülerInnengruppen: mit bzw. ohne Behinderung. Die erste Gruppe benötigt, laut der Theorie der Integration, andere Methoden, Inhalte, Lernwege und LehrerInnen. Hierbei droht das Denken und Handeln in eine rein additive Denk- und Handlungsstrategie zu münden.

Der inklusive Ansatz berücksichtigt die Heterogenität der Lerngruppe unter verschiedenen Dimensionen, sei es die Geschlechterrolle, kulturelle Hintergründe, weltanschauliche wie religiöse Anschauungen, Familienstrukturen, sexuelle Orientierungen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen (vgl. Boban/Hinz 2003: 39). Heterogenität dagegen wird gleichgesetzt mit der Normalität aller (vgl. Biewer 2005: 5).

-

Integration bleibt vorwiegend über die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs und den entsprechenden Ressourcenzuschreibungen administrativen Etikettierungen verhaftet.

"So zementiert sie die Zwei-Gruppen-Theorie und stellt für 'diese' SchülerInnen individuelle Curricula auf, wenn sie sich nicht sogar noch an den Curricula der entsprechenden Sonder- bzw. Förderschulen orientieren muss." (Boban/Hinz 2003: 39). Diese Art der Etikettierung stellt einen Akt von Diskriminierung dar. Die Erstellung von individuellen Curricula enthält in der Regel denen, für die sie erstellt werden, Zugangsmöglichkeiten zu allgemeiner Bildung vor, es sei denn, individuelle Curricula werden für jeden Schüler/ jede Schülerin einer Lerngruppe erstellt.

"Sinnvoller wäre die Anerkennung, dass eine Schule sonderpädagogischen Förderbedarf hat, sowie dass das allgemeine Curriculum individualisierend modifiziert werden muss - aufgrund von kulturellen Hintergründen, Erstsprache, spezifischen Kommunikationswegen, Schädigungen etc." (Biewer 2005: 5).

Um das Recht auf Bildung und Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, wurden verschiedenste Gesetze, Erklärungen und einige Verträge (z.B. zum Menschenrecht auf Bildung oder die UN- Konvention über die Rechte von behinderten Menschen) von Deutschland verabschiedet, entwickelt und ratifiziert. Einige dieser Rechte von behinderten Menschen möchte ich im Folgenden darstellen, da sie eine Entwicklung verdeutlichen, welche den behinderten Menschen nicht als "Bittsteller" deklarieren, sondern als Träger und Inhaber von Rechten.

Diese Entwicklungen sind für mich Teil des Prozesses hin zu einer inklusiven Pädagogik, in der die Kategorisierungen von Menschen, im Sinne einer defizitorientierten Pädagogik, wegfallen und nur noch von dem Mensch als Teil eines Systems ohne Schranken ausgegangen wird.

An den hier vorgestellten Gesetzen und Verträgen hoffe ich die Entwicklung des Rechts auf Bildung, Integration und dann auch Inklusion darstellen zu können, welche nach meiner Meinung auch einen gesellschaftlichen Prozess widerspiegelt.

Die Ständige Konferenz der Kultusminister (KMK) der Länder der Bundesrepublik Deutschland gründete sich 1948 als Zusammenschluss der für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie für kulturelle Angelegenheiten zuständigen MinisterInnen und SenatorenInnen der Länder. Die Konferenz tagt zwei bis viermal im Jahr (http://www.kmk.org/home.html).

Im Mai 1994 wurden die "Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland" verabschiedet, in welchen Ausführungen zur Sichtweise der sonderpädagogischen Förderungen für behinderte Kinder festgelegt sind. Unter anderem wird in einem Absatz von der Förderung im gemeinsamen Unterricht geschrieben. Hier heißt es:

"Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf können allgemeine Schulen besuchen, wenn dort die notwendige sonderpädagogische und auch sächliche Unterstützung sowie die räumlichen Voraussetzungen gewährleistet sind; die Förderung aller Schülerinnen und Schüler muss sichergestellt sein.

Zu den notwendigen Voraussetzungen gehören neben den äußeren Rahmenbedingungen sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte, individualisierende Formen der Planung, Durchführung und Kontrolle der Unterrichtsprozesse und eine abgestimmte Zusammenarbeit der beteiligten Lehr- und Fachkräfte. Dabei ist eine inhaltliche, methodische und organisatorische Einbeziehung pädagogischer Maßnahmen, auch individueller Unterrichtsziele und -inhalte, in die Unterrichtsvorhaben für die gesamte Schulklasse vorzunehmen. Sonderpädagogische Förderung findet dabei im und, wenn notwendig, auch neben dem Klassenunterricht statt." (http://nibis.ni.schule.de/~infosos/kmk-1994.htm)

Zwar wurden mit diesen Empfehlungen der KMK die institutionelle Etikettierung einer Sonderschulbedürftigkeit aufgehoben und mit dem Konzept des sonderpädagogischen Förderbedarfs die automatische Zuweisung in eine Sonderschule unterbrochen, aber die Realität zeigt, dass die meisten Kinder mit Förderbedarf an eine Sonderschule überwiesen werden, die Unterrichtung an der Regelschule bildet auch heute noch eine Ausnahme (vgl. Wansing, 2006: 89)

Deutlich wird, dass in dieser Empfehlung, anders als in den kommenden Verträgen und Gesetzen (die Salamanca Erklärung wurde nur einen Monat später von der Bundesrepublik ratifiziert, siehe unten) wenig über die Vorteile von gemeinsamer Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten Kindern gesprochen wird. Der Vorbehalt, dass die Unterrichtung nur dann aus der Sonderschule in die Regelschule verlegt werden kann, wenn die Finanzierung und die Rahmenbedingungen es gestatten, zeigt, wie wenig innovativ diese Empfehlung ist. Meist sind Schulgebäude bauten aus den 60er und 70er Jahren, welche beispielsweise über keinen Fahrstuhl verfügen, also nicht barrierefrei sind. Der Umbau in eine Schule ohne bauliche Barrieren ist eine Kostenfrage, bei der die behinderten Kinder oft die Leidtragenden sind, da bei diesem Beispiel der Finanzierungsvorbehalt greift.

Die sogenannte Salamanca Erklärung fand im Rahmen der UNESCO Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität" im Juni 1994 in Salamanca, Spanien, statt. An dieser Konferenz nahmen Delegierte aus 92 Ländern sowie 25 Organisationen teil. Sie verabschiedeten die nach dem Tagungsort benannte "Salamanca Erklärung über die Prinzipien, Politik und Praxis in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse".

Das Dokument empfiehlt internationale Richtlinien zur Entwicklung integrativer Schulsysteme, schlägt konkrete Maßnahmen für Veränderungen auf staatlicher sowie auf Schul- und Gemeindeebene vor und skizziert die Grundideen einer zukunftsorientierten integrativen Pädagogik (vgl. UNESCO Salamanca Erklärung 1994). In der Erklärung wird Integration als eine humane Gegenströmung zu einer auf den Kriterien der Leistung und Selektion beruhenden Konkurrenzgesellschaft gesehen (vgl. Abram 2003). Ziel ist der Grundsatz "Bildung für Alle" (vgl. UNESCO Salamanca Erklärung 1994), jedoch soll die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen nicht nur auf das Feld Schule bezogen werden, sondern auch den Bereich der Arbeitswelt und des Alters beachten (vgl. Abram 2003). "Kindergarten, Vorschule, Schule, Berufsausbildung und Arbeits-, Wohn- und Freizeitwelt sind genauso aufgerufen, über allfällige Veränderungen im Sinne eines humaneren Zusammenlebens mit 'anderen' nachzudenken - und unter 'andere' versteht man nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern meint auch die Vielfalt aller Menschen." (Hausotter/Oertel 2000 in: Abram 2003).

Die Delegierten erklären im Artikel 2, dass

-

"jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten,

-

dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,

-

dass Schulsysteme entworfen und Lernprogramme eingerichtet werden sollten, die dieser Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen Rechnung tragen,

-

dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, die sie mit einer kindzentrierten Pädagogik, die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann, aufnehmen sollten,

-

dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heißen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen; darüber hinaus gewährleisten integrative Schulen eine effektive Bildung für den Großteil aller Kinder und erhöhen die Effizienz sowie schließlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des gesamten Schulsystems." (UNESCO Salamanca Erklärung 1994)

In der Erklärung werden die Regierungen aufgefordert

-

"höchstes Augenmerk und Priorität auf die Verbesserung ihrer Schulsysteme dahingehend zu richten, dass diese alle Kinder unabhängig von ihren individuellen Schwierigkeiten einbeziehen können,

-

auf Gesetzes- bzw. politischer Ebene das Prinzip integrativer Pädagogik anzuerkennen und alle Kinder in Regelschulen aufzunehmen, außer es gibt zwingende Gründe, dies nicht zu tun,

-

Pilotprojekte zu entwickeln und den Austausch mit anderen Ländern, die Erfahrung mit integrativen Schulen haben, zu ermutigen,

-

dezentrale Strukturen zu entwickeln, die Mitwirkung ermöglichen und mit denen die pädagogische Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen geplant, beobachtet und beurteilt werden kann,

-

die Beteiligung von Eltern, Gemeinschaften und Organisationen von Menschen mit Behinderung an Planungs- und Entscheidungsprozessen in Bezug auf Maßnahmen für besondere Bedürfnisse zu ermutigen und zu ermöglichen,

-

größere Anstrengungen für Früherkennung und -förderung sowie für berufliche Aspekte integrativer Bildung zu unternehmen,

-

im Zusammenhang mit systemischen Veränderungen sicherzustellen, dass in der LehrerInnenbildung, sowohl der Aus- als auch der Fortbildung, Inhalte einer Pädagogik für besondere Bedürfnisse in integrativen Schulen angesprochen werden." (UNESCO Salamanca Erklärung 1994)

Laut Salamanca Erklärung hat jedes Kind das Recht auf Bildung. Die Schulen sollen die Kinder einbeziehen, unabhängig von ihren körperlichen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder sonstigen Voraussetzungen, was eine kindzentrierte Pädagogik voraussetzt (vgl. Abram 2003). "Sie setzt voraus, dass menschliche Verschiedenheiten normal sind und dass das Lernen folglich den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein muss, anstatt dass das Kind vorher festgelegten Annahmen bezüglich des Fortgangs und der Natur des Lernprozesses angeglichen wird." (Biewer 2001 in: Abram 2003).

Schulen müssen also von einer natürlichen Verschiedenheit der Kinder ausgehen und Voraussetzungen schaffen, in denen alle Kinder lernen und leben können. Nicht der Schüler oder die Schülerin muss bestimmte Bedingungen und Qualifikationen erfüllen (individuumszentrierter Ansatz), sondern die Schule hat den Auftrag, der auftretenden Vielfalt gerecht zu werden (systemeischer Ansatz) (vgl. Abram 2003).

1994 erweiterte der Gesetzgeber den Katalog der Diskriminierungsverbote um ein neues Grundrecht für behinderte Menschen: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." (Art. 3, Abs. 3 Satz 2 GG).

Damit fand die Integration und Nichtdiskriminierung und -benachteiligung zum ersten Mal eine ausdrückliche Aufnahme in die rechtliche Grundordnung der Bundesrepublik. Die Verfassungsreform von 1994 stand im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands, welche das Grundrecht zur Gesamtdeutschen Verfassung machte (vgl. Regenspurger 1995: 7). Als Grundrecht bindet das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz in erster Linie die öffentliche Gewalt, zugleich lag und liegt darin aber auch eine "verfassungsrechtliche Wertentscheidung, die auf die Gestaltung der Rechtsbeziehungen unter Privaten einwirkt und damit auf die rechtliche Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit Einfluss nimmt." (Regenspurger 1995: 9)

Das Prinzip des Sozialstaats gilt in Deutschland als sogenannte Staatszielbestimmung. Zu den wesentlichen Komponenten des Prinzips des Sozialstaats gehört zum Beispiel die Gewährung des Existenzminimums, die Fürsorge für Hilfsbedürftige, die Schaffung sozialer Sicherungssysteme und die Verwirklichung der Chancengleichheit im Dienste einer gerechten Sozialordnung (vgl. Regenspurger 1995: 10).

Im Grundgesetz ist auch der allgemeine Gleichheitssatz in Art.3, Abs.1 GG verankert ("Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich."). Dieses Gesetz bildet ein Willkürverbot, welches dem Gesetzgeber "im Rahmen des Plausiblen" (Regenspurger 1995: 13) jedoch viel Gestaltungsraum belässt. Das Benachteiligungsverbot bietet deshalb eine wesentliche Verbesserung in der Rechtssprechung für behinderte Menschen, da sie im Gesetzestext als explizite Minderheit ausgeschrieben werden, welche nicht Opfer von Diskriminierungen und Benachteiligungen werden dürfen und die Anforderungen der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung gegenüber dem allgemeinen Gleichheitssatz verschärft wurden. Als sogenanntes Individualrecht schützt und berechtigt es keine Gruppen, sondern den einzelnen Mensch mit Behinderung.

Das Gesetz bedeutete damals eine Fortentwicklung der Verfassung als Integrationsordnung. "Als Grundrecht verschärft es den Rechtfertigungsmaßstab für nachteilige Ungleichbehandlungen, welche an die Behinderung anknüpfen." (Regenspurger 1995: 43).

Das sogenannte Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) trat 2002 in Kraft. Das im Gesetzestext formulierte Ziel ist es, "die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen." (Abschnitt1, § 1, BGG)

Das Gesetz gilt vorrangig für Träger der öffentlichen Gewalt auf Bundesebene.

Das BGG formuliert insbesondere:

-

ein Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt (§7 BGG)

-

Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr (§8 BGG)

-

Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen (§9 BGG)

-

Bestimmungen zur Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken (§10 BGG)

-

Bestimmungen für eine barrierefreie Informationstechnik (§11 BGG)

Leider müssen sich bisher, wie auch schon oben erwähnt, "nur" Träger der öffentlichen Gewalt an diese Gesetzesvorgaben halten (z.B. Bundesministerien). Zwar ist dies ein erster Schritt hin zur Verbesserung der Chancengleichheit von behinderten Menschen und das Recht, die Einhaltung dieser Gesetze auch einklagen zu können, jedoch müsste meiner Meinung nach eine umfassende Geltung für alle Bereiche des Lebens, insbesondere Schule, gelten.

Viele Formulierungen im BGG sind bis jetzt nicht umfassend verwirklicht. Die "Herstellung von Barrierefreiheit in Bau und Verkehr" scheint nach meiner Meinung nur unzureichend umgesetzt. In vielen Ämtern ist eine Barrierefreiheit für beispielsweise RollstuhlfahrerInnen nicht gegeben. Ob Busse und Bahnen barrierefrei sind, weil ein/e BahnmitarbeiterIn einen körperbehinderten Menschen in den Zug hilft, ist fraglich. Auch im Internet, einem Medium zur Informationsbeschaffung, ist das Lesen einiger Texte für Menschen mit Lernschwierigkeiten (sogenannter geistiger Behinderung), aufgrund der Formulierungen, oder mit Sehschwierigkeiten, aufgrund der Größe der abgebildeten Inhalte, nicht oder nur erschwert möglich.

Leider wird auch nicht klar, in welchem Zeitrahmen die im Gesetz festgehaltenen Verpflichtungen umgesetzt werden müssen.

Positiv zu bewerten ist, dass nach dem Gleichstellungsgesetz auf Bundesebene auch Gleichstellungsgesetze auf Landesebene entstanden. Inzwischen gibt es diese in allen Bundesländern Deutschlands, 2009 wurde das letzte erlassen. In den Gesetzen der jeweiligen Länder werden die Belange von behinderten Menschen benannt und gesetzlich verankert. Im Vergleich sind die allgemeinen Bestimmungen relativ ähnlich. Es werden zum Beispiel die Bereiche Barrierefreiheit, Teilhabe, behinderte Frauen und Gebärdensprache als anerkannte Sprache geregelt.

Die Zielbestimmungen der Gesetze sind "Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen."(Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz 2007)

Die UN Behindertenrechtskonvention ist in Deutschland seit dem 23.03.2009 in Kraft getreten. Sie beinhaltet 50 Artikel, in welchen die Rechte von behinderten Menschen in den verschiedensten Lebensbereichen festgelegt und erklärt werden (z.B. Gesundheit, Wohnen oder Barrierefreiheit).

Für meine Arbeit relevant ist vor allem Artikel 24 "Bildung". Da bei UN Verträgen immer die englische Fassung rechtlich gültig ist, beziehe ich mich auf diese. Leider gibt es immer wieder Unstimmigkeiten in der Übersetzung bestimmter Worte, so wird im englischen Text von "inclusion", im deutschen von "Integration" gesprochen.

In Artikel 24, Absatz 1 heißt es:

"1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to:

(a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity;

(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential;

(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society."

(UN Convention on the rigths of persons with diabilties)

Menschenrechtskonventionen im Allgemeinen dienen dem "Empowerment"[4] der Menschen; dies wird geleistet, indem sie Ansprüche auf Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte Teilhabe formulieren und sie rechtsgültig verankern.

Weiter wird im Abschnitt 2 des Artikel 24 beschrieben, dass zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung Menschen mit Behinderungen nicht aus dem allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen (Artikel 2 a) und dass behinderte Menschen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, einen Zugang zu einer inklusiven Grundschule, wie auch weiterführenden Schule haben sollen (Artikel 2 b)[5]. Es müssen angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen geschaffen werden; behinderte Kinder sollen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung bekommen, um eine wirksame Bildung zu fördern (Artikel 2 d)[6]. Ziel ist die vollständige Inklusion, durch individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in das Umfeld, um eine bestmögliche schulische und soziale Entwicklung anbieten zu können (Artikel 2 e). In Abschnitt 4 verpflichten sich die Vertragsstaaten, LehrerInnen, auch behinderte LehrerInnen, einzustellen, welche in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind und weitere MitarbeiterInnen und Fachkräfte des Bildungswesens in diesen Bereichen auszubilden.

Die Konvention ist in sofern ein Meilenstein, da sie eine Abkehr von einer Behindertenpolitik signalisiert, welche primär auf Fürsorge und Ausgleich von Defiziten abzielt (vgl. Bielefeldt 2006). Stattdessen legt sie den Fokus darauf, Selektion und Segregation auf Grund von Defiziten von vornherein zu vermeiden. Das Übereinkommen bezweckt den Übergang von der Exklusion zu sozialer Inklusion und diskriminierungsfreier Partizipation. "Menschen mit Behinderungen sollen in der Fremd- und Selbstwahrnehmung nicht länger als 'Objekte' von Fürsorge und medizinischer Heilbehandlung wahrgenommen werden, sondern als Träger von Rechten." (Poscher/Rux/Langer 2008: 11)

Die Verpflichtung der Vertragsstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, beginnt unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Konvention, das heißt seit 23.03.2009 (Poscher/Rux/Langer 2008: 38). Diese Konvention ist das erste völkerrechtliche Abkommen über soziale wie kulturelle Rechte, das Individuen wie Gruppen erlaubt, bei Verletzungen der Vertragsstaaten gegen diese vorzugehen (Poscher/Rux/Langer 2008: 42).

Aus der Konvention geht des weiteren der "Diversity-Ansatz" (diversity = Verschiedeheit, Vielfältigkeit) hervor. Behinderung wird nicht mehr als negativ gesehen, sondern als Bestandteil menschlichen Lebens und Quelle möglicher kultureller Bereicherung (Bielefeldt, 2006).

[1] Falschschreibung im Originaltext

[2] www.eenet.org.uk/theory_practice/bonn_2.shtml

[3] Die Errichtung von Sondereinrichtungen für behinderte Menschen hatte nach der Zeit des 2.Weltkriegs ein eher ehrenhaftes Motiv: Dadurch sollte verhindert werden, dass ein Staat ähnlich brutal mit behinderten Menschen umgeht, wie die Nationalsozialisten ("Vernichtung lebensunwerten Lebens") während ihrer Regierungszeit. Dies würde am Besten durch die Schaffung von gut ausgestatteten Schonräumen durch die Regierung verhindert.

[4] Der Begriff "Empowerment" stammt aus den USA und bedeutet sinngemäß "Selbstbefähigung", "Selbstbemächtigung", oder auch "Gewinnung oder Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Fantasie zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse" (Lenz 2002: 13 in: Heilpädagogik online, Jg.2, http://www.heilpaedagogikonline.com/heilpaedagogik_online_0403.pdf)

[5] In der deutschen Fassung der UN Konvention wird von einem integrativen Schulsystem gesprochen. In der englischen Version, der rechtlich bindenden, wird stattdessen das Wort "inclusion" verwendet. In mehreren sogenannten Schattenübersetzungen, zum Beispiel des Vereins für Menschenrechte und die Gleichstellung Behinderter (Netzwerk Artikel 3, www.netzwerk-artikel-3.de), wird "inclusion" jedoch als "Inklusion" übersetzt. An dieser Übersetzung werde ich mich in meiner Arbeit orientieren.

[6] Auch hier habe ich mich an der Schattenübersetzung von Netzwerk Artikel 3 e.V. orientiert, in der deutschen Originalfassung wird von Unterstützung gesprochen, um erfolgreiche Bildung zu erleichtern.

Inhaltsverzeichnis

Zu Beginn möchte ich die Entwicklung der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen nach Sander (2003) skizzieren. Hier wird Inklusion als ein einzelner Entwicklungspunkt von mehreren "Etappen" genannt und macht deutlich, welche Veränderungen bereits vollzogen sind, aktuell noch anhalten und was das Ziel sein könnte.

-

Exklusion bedeutet grundsätzlich, dass bestimmte Gruppen von Kindern und Jugendlichen von staatlicher allgemeiner Bildung und Erziehung ausgeschlossen wurden bzw. werden, zum Beispiel früher Mädchen oder Kinder von Sinti und Roma, noch heute behinderte Kinder.

-

Segregation beinhaltet, dass in der Regel fast alle Kinder Zugang zu Bildung und Erziehung haben, jedoch in einem hierarchischen System voneinander abgegrenzter Orte mit unterschiedlichen Anforderungen, Berechtigungen, Abschlüssen und Angeboten. Der Segregationsprozess kann freiwillig angestrebt oder staatlich erzwungen werden (Zuweisung von Kindern in bestimmten Schulformen) und wird jeweils unterschiedlich begründet, bezogen auf das Bildungssystem, zum Beispiel mit unterschiedlicher Intelligenz oder Leistungsfähigkeit (Intelligenztests).

-

Bezogen auf unser Schulsystem ermöglicht Integration ausgewählten, zuvor ausgeschlossenen Gruppen oder Individuen Zugang zur allgemeinen Schule. Die Betroffenen werden in die normale "Majorität" der Schule hinein integriert. Es existieren daher zwei Gruppen: die Normalen und die Abweichenden. Integration setzt immer einen Akt der Exklusion oder Selektion voraus.

-

Inklusion geht nicht von der Annahme bestimmter "Anderer" aus, sondern vom selbstverständlichen Vorhandensein von Unterschieden bei allen Menschen. Alle haben den Anspruch als Gleichgestellte anerkannt zu werden. Eine fixierte, für allgemein erklärte Normalität ist nicht mehr vorhanden.

-

Die fünfte Etappe nimmt die Allgemeine Pädagogik ein. Vielfalt und Heterogenität stellen nicht außergewöhnliches mehr dar. Daher braucht es keinen eigenen Begriff mehr für einen spezifischen Ansatz oder ein Konzept. Inklusion geht in dieser Phase in einer allgemeinen Pädagogik auf (Biewer 2005: 7; vgl. auch: Knauder/Feiner/Schaupp 2008: 23).

Die Merkmale einer inklusiven Schule sind:

-

"it is community based: an inclusive school reflects the community as a whole. Membership of the school community is open, positve an diverse. It is not selective, exclusive or rejecting;

-

it is barrier-free: an inclusive school is accessible to all who become members- physically in terms of the buildings and grounds and educationally in terms of curricula, support systems and methods of communication;

-

it promotes collaboration: an inclusive school works with, rather than competitivley against, other schools;

-

it promotes euality: an inclusive school is a democracy where all members have rights an responsebilities, with the same opportunity to benefit from and take part in the education provided by the school both within and beyond its premisis." (CSIE 1996)

Weiter fortführen lassen sich diese Aufzählungen durch eine Definition von Hinz und Boban zur Inklusion in Erziehung und Bildung, im Besonderen im schulischen Bereich, nach dem "Index für Inklusion" (2003): Dieser beinhaltet unter anderem:

-

die gleiche Wertschätzung aller SchülerInnen und MitarbeiterInnen,

-

die Teilhabe aller SchülerInnen an der Kultur (siehe Kapitel 4.2), den Unterrichtsinhalten und der Gemeinschaft in ihrer Schule,

-

die Weiterentwicklung der schulischen Kultur, der Strukturen und Praktiken in den Schulen, so dass sie besser auf die Vielfalt der SchülerInnen und ihres Umfeldes eingehen können,

-

den Abbau von Barrieren für das Lernen und die Teilhabe aller SchülerInnen an allen schulischen Angeboten, nicht nur solcher mit Beeinträchtigungen oder solcher, denen besonderer Förderbedarf zugesprochen wird,

-

die Anregung durch Projekte, die Barrieren für Zugang und Teilhabe bestimmter SchülerInnen überwinden und mit denen Veränderungen zum Wohl vieler SchülerInnen bewirkt werden können,

-

die Sichtweise, dass Unterschiede zwischen den SchülerInnen Chancen für das gemeinsame Leben sind und nicht Probleme, die es zu überwinden gilt,

-

die Anerkennung, dass alle SchülerInnen ein Recht auf wohnortnahe Bildung und Erziehung haben,

-

die Verbesserung von Schulen nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für alle anderen Beteiligten,

-

die Betonung der Bedeutung von Schulen dafür, Gemeinschaften aufzubauen, Werte zu entwickeln und Leistungen zu steigern,

-

den Auf- und Ausbau nachhaltiger Beziehungen zwischen Schulen und Gemeinden,

-

den Anspruch, dass Inklusion in Erziehung und Bildung ein Aspekt von Inklusion in der Gesellschaft ist (Boban/Hinz 2003: 10)

Inklusion im Schulbereich zielt darauf, Schulen zu unterstützenden, anregenden Orten für ihre SchülerInnen, MitarbeiterInnen und Eltern zu machen (vgl. Boban/Hinz 2003: 11).

Dies bedeutet eine aktive Beteiligung am Lernprozess, sowie Gespräche über gemachte Lernerfahrungen. "Letztlich geht es um die Wahrnehmung, Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden." (Boban/Hinz 2003: 10)

Inklusion nimmt die Verschiedenheit und die Unterschiede zwischen den SchülerInnen wahr und baut auf diese. Um Inklusion entwickeln zu können, muss der Aussonderungsdruck gegenüber dem Kind minimiert werden (vgl. Boban/Hinz 2003:11). "Inklusion geht es darum, alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle SchülerInnen auf ein Minimum zu reduzieren." (Boban/Hinz 2003: 11).

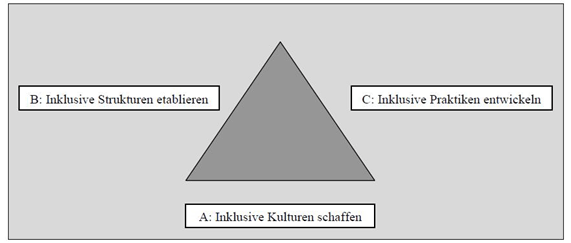

Um eine inklusive Schule zu schaffen, gilt es bestimmte Rahmenbedingungen zu erfüllen. Das Schulleben soll durch drei zusammenhängende Dimensionen erforscht werden. Es gilt,

-

inklusive Kulturen zu schaffen,

-

inklusive Strukturen zu etablieren und

-

inklusive Praktiken zu entwickeln.

(Boban/Hinz 2003: 15)

Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen

Diese Dimension liegt den anderen zugrunde. Sie bildet somit die Grundlage zur Etablierung der beiden anderen Dimensionen.

Inklusive Kulturen schaffen zielt darauf, eine Grundlage für die bestmögliche Leistungen aller Beteiligten zu schaffen, indem eine sichere, akzeptierende, zusammen arbeitende und anregende Gemeinschaft existiert, in der jede(r) geschätzt und respektiert wird.

Hierzu muss deutlich gemacht werden, welche Barrieren (hiermit meine ich nicht nur bauliche Barrieren, sondern auch personelle, finanzielle, sprachliche, gesetzliche usw.) in der Gesellschaft existieren, die eine inklusive Gemeinschaft verhindern und wie diese Barrieren verringert bzw. überwunden werden können (Boban/Hinz 2003: 15).

Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren

Hier soll abgesichert werden, dass Inklusion als Leitbild alle Strukturen der Schule durchdringt. Dadurch entsteht eine klare Richtung für Veränderungen und ein einheitlicher Bezugsrahmen. Hier erhält Inklusion eine systemische Dimension, weil das Bildungs- und Erziehungssystem grundsätzlich keine segregierenden Elemente mehr erhält, sondern alle Kinder einer Wohngegend, einer Region, einer Gemeinde von Beginn an eine gemeinsame Erziehung und Bildung in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen und in der Schule ermöglicht.

Hierbei wirken alle Aktivitäten als Unterstützung der Erziehenden und Lehrenden zur Fähigkeit, auf die Vielfalt der SchülerInnen einzugehen. Ziel ist die Entstehung eines umfassenden Systems, welches nach der Theorie der heterogenen Gruppe in den Unterschieden eine Chance sieht (vgl. Boban/Hinz 2003: 15f).

Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln

In einem inklusiven Erziehungs- und Bildungssystem sollen Lern- und Arbeitspraktiken entwickelt werden, welche das inklusive Denken (die inklusive Kultur) und die inklusive Struktur des Systems widerspiegeln. Die SchülerInnen werden angeregt, aktiv auf alle Aspekte ihrer Bildung und Erziehung Einfluss zu nehmen. Gemeinsam werden personelle wie materielle Ressourcen mobilisiert, die aktives Lernen und Teilhabe für alle fördern (Boban/Hinz 2003: 16).

Diese drei Dimensionen bilden einen Analyserahmen, nachdem Planungsprozesse für die Schulentwicklung strukturiert werden können. "Es ist anzunehmen, dass Schulen in all diesen Gebieten vorwärtskommen wollen." (Boban/Hinz 2003: 16)

In den folgenden Erläuterungen möchte ich mich auf Feusers Theorie der inklusiven Schule beziehen. Feuser propagierte in den 1970 Jahren eine Integration, die den heutigen Inklusionsforderungen entspricht (vgl. Plate 2005). Er verwendet in seiner Literatur den Begriff "Integration", jedoch glaube ich, dass er diesen synonym zum Inklusionsbegriff sieht[7]. Deutlich wird dies, nach meiner Meinung, an den Definitionen, welche er in einigen seiner Publikationen beschreibt:

"Integration umschreibt die Idee vom Erhalt bzw. der Wiederherstellung gemeinsamer Lebens- und Lernfelder für behinderte und nichtbehinderte Menschen, um der Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten aller willen.

Das 'Besondere' der Pädagogik, derer wir für Integration bedürfen, liegt nicht in der 'Besonderung' der Kinder und Schüler, sondern im 'Allgemeinen' der Grundlagen menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens, im 'Allgemeinen' einer basalen, subjektorientierten Pädagogik. Dieses 'Allgemeine' herauszuarbeiten, ist das Spezielle unserer Arbeit; es in der 'Besonderung' (der Kinder und Schüler) zu suchen, ist ein Irrweg." (Feuser 2001: 25). Feuser trifft mit dieser Grundthese der Allgemeinen Pädagogik genau die Gedanken der inklusiven Bildung.

Zum Thema Schule schreibt Feuser (1995):

"Als integrativ bezeichne ich eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die nächste Zone ihrer Entwicklung, an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten." (Feuser, 1995: 168)

Eine inklusive Schule soll also:

-

allgemein sein: niemand darf von der Aneignung gesamtgesellschaftlicher Erfahrungen ausgeschlossen werden;

-

kindzentriert sein: das Kind mit seinen Fähig- und Fertigkeiten soll im Mittelpunkt stehen und die Lernangebote müssen sich daran orientieren;

-

basal sein: Kinder aller Entwicklungsniveaus sollen grundlegend unterrichtet werden.

Wie Unterricht aussehen kann, welcher der didaktischen Grundlagen sowie der Unterrichtsplanung in einer inklusiven Schule Rechnung trägt, möchte ich nun anhand der fünf Unterrichtsstategien der Studie "National Study of Inclusive Education" (1994/1995) (in: Biewer 2005) des "National Center on Educational Restructuring and Inclusion" aus den USA darlegen. Innerhalb dieser Studie wurden inklusive Bildungsprogramme und Unterrichtsstrategien untersucht und es konnte festgestellt werden, dass Unterrichtsmethoden, die im Sinne inklusiver Strukturen konzipiert wurden, für alle SchülerInnen im Generellen förderlich sind (Biewer 2005: 23).

Doch wie genau muss ein inklusiver Unterricht strukturiert werden und wie können alle Kinder von den Lerninhalten profitieren und ihr Wissen erweitern? In der "National Study of Inclusive Education" kristallisieren sich fünf übergeordnete Unterrichtsstrategien heraus, welche einen Mittelpunkt des inklusiven Unterrichts darstellen, die ich auch anhand von Feusers Theorien zur Didaktik erläutern möchte:

-

Kooperatives Lernen

-

Unterrichtsanpassungen

-

SchülerInnen helfen SchülerInnen

-

Unterstützung durch teilbeschäftigte Klassenhilfen

-

Unterstützung durch technische Lernhilfen

Kooperatives Lernen

Georg Feuser sieht in einem Aufsatz über die entwicklungslogische Didaktik im Zusammenhang mit integrativer Pädagogik das Kooperative Lernen, neben der Methode der Projektarbeit, als eine Unterrichtsform, welche das Erreichen der reformpädagogischen Ziele der "Humanisierung" und "Demokratisierung" der gesamten Lebenswelt zu erreichen unterstützt. Das Erreichen der jeweils individuellen Bildungsziele erfordert laut Feuser einen Bildungsprozess des gemeinsamen Lernens, als eine gemeinsame Erfahrungsbildung von Kindern und Jugendlichen (wie auch Erwachsenen im Bereich der Erwachsenenbildung) mit und ohne Behinderungen. Dies nennt er die "Kooperation am gemeinsamen Gegenstand" (vgl. auch Prengel 2006: 139f). Diese ist, auch nach meiner Meinung, gekennzeichnet durch die "innere Differenzierung durch entwicklungsniveaubezogene Individualisierung" (Biewer 2005: 24, vgl. auch: Feuser 1989). Das bedeutet also, dass allen Kindern ein Lernen am selben Gegenstand durch unterschiedliche Zielsetzungen, Materialien, Aufgabenstellungen etc. ermöglicht wird, zum Beispiel im Sportunterricht am Gegenstand Ball. Die sogenannte entwicklungsniveaubezogene Individualisierung wird durch mannigfaltige Verschiedenheiten der Kinder im Zusammenhang mit dem Thema Ball deutlich: Einige spielen vielleicht im Verein und sind beim gewohnten Umgang mit dem Ball entsprechend "stark", andere erfinden ganz neue Bewegungs- und Umgangsformen mit dem Ball, da sie körperlich deutlich eingeschränkt sind (zum Beispiel keine Arme haben), wiederum andere beschäftigen sich mit ganz anderen, ballorientierten Bewegungsabläufen, weil sie andere körperliche Voraussetzungen haben (zum Beispiel korpulent sind) oder aus ihrem sonstigen sozialen Umfeld und in ihrer Freizeit keine Beschäftigung mit dem Ball kennen. Keines dieser Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen bezüglich des Umgangs mit einem Ball ist besser oder schlechter, alle beschäftigen sich mit dem gleichen Thema, mit den aus ihrer Entwicklung, im geistigen, körperlichen wie sozialen Bereich, heraus entstandenen Gegebenheiten.

"Mit der Akzeptanz der anderen Lernweisen von Kindern mit Behinderungen geht die Akzeptanz der Differenzen zwischen allen Kindern einher." (Prengel, 2006: 140)

Weiter entwickelte Feuser ein auf die Unterrichtsplanung bezogenes Konzept, welches die soeben genannten Grundsätze beinhaltet. Ein humaner, demokratischer und sozialer Unterricht erfordert nicht die Planung von "oben nach unten" (d.h. der/die Lehrende bestimmt den Lerninhalt und die Umsetzung des Lernens), wie es in vielen Schulen heute noch passiert, sondern umgekehrt eine Planung von "unten nach oben" (d.h. der/die Lehrende gibt einen Lerninhalt vor, lässt die SchülerInnen jedoch selbstbestimmt mit der Umsetzung des Lernens umgehen). Dies bedeutet in der Praxis auch, dass man den Unterricht ausgehend von den SchülerInnen mit dem schwächsten Leistungsniveau plant und "nach oben" weiter offen hält; so wird das Lernen am selben Gegenstand möglich.

Unterrichtsanpassungen

Die Änderung des Lehrplans stellt eine technische Strategie dar, welche Inklusion an Schulen unterstützen und etablieren kann. Sechs verschiedene Lehrplananpassungen werden hier in der Studie ("National Study of Inclusive Education") aufgeführt:

"a) SchülerInnen besuchen dieselbe Unterrichtsstunde mit anderen SchülerInnen, die am selben Unterrichtsinhalt mit den gleichen Materialien arbeiten.

b) Unterstützung der SchülerInnen, durch Anpassung der Materialien.

c) Unterrichtung unter Verwendung eines adaptierten Materials, das eine Beteiligung der SchülerInnen an altersgleichen Unterrichtsinhalten ermöglicht, ohne Voraussetzung motorischer, kommunikativer oder kognitiver Fähigkeiten.

d) Die SchülerInnen arbeiten im selben Unterrichtsfach aber in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden des Lehrplans.

e) Die SchülerInnen beschäftigen sich mit gleichen Aktivitäten wie andere SchülerInnen, aber haben ihr Ziel teilweise in anderen Bereichen des Lehrplans.

f) Wenn das Team (das heißt die Kooperation aus LehrernInnen, SonderpädagogenInnen und SozialpädagogInnen) spürt, dass der allgemeine Lehrplan nicht passend für den Unterricht ist, werden alternative Aktivitäten angewendet, die die primären Lehrziele betreffen" (Kerzner/Lipsky/Gartner 1997 in: Biewer 2005: 27).

Weitere wichtige Elemente des inklusiven Unterrichts möchte ich hier noch einmal kurz auflisten, da sie verdeutlichen, dass und wie inklusive Schulen, nach Feusers Prinzip (siehe oben) kindzentriert, allgemein und basal, arbeiten und sie eindeutige Handlungshinweise für die Praxis geben.

-

Informationsgeschwindigkeit: der Zeitrahmen für die Erfüllung der Arbeit und das Erreichen inhaltlicher Ziele muss erweitert werden, außerdem müssen den Kindern individuelle Pausen zustehen. Weiter bekommen die SchülerInnen eine Materialsammlung, welche eine Vorbereitung auf zukünftige, sowie eine Wiederholung bereits vergangener Stunden ermöglicht. Dadurch können sie sich mit unterschiedlichen "Geschwindigkeiten" und Rhythmen mit den Aufgabenstellungen auseinandersetzen.

-

Aufgabenstellungen: Die Aufgabenstellung müssen in auditiver, bildlicher, wie schriftlicher Form zur Verfügung stehen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben muss an alle SchülerInnen angepasst sein (nach Feuser "entwicklungsniveaubezogene Individualisierung", siehe oben). Zur besseren Verständlichkeit werden die Arbeitsaufträge kurz in kleine, klare Schritte aufgeteilt. Die Kinder und Jugendlichen arbeiten selbstorganisiert. Das Lernziel des Jahres bzw. Halbjahres muss ihnen dafür bekannt sein.

-

Tests: Die Abschaffung des traditionellen Notensystems ist bei der Überprüfung von erreichten Leistungen und Zielen besonders essentiell. Als Beurteilungskriterium dient der Prozess des/der einzelnen Schüler/in und nicht der Leistungsvergleich mit anderen. Leistungsüberprüfungen müssen individuell gestaltet und durchgeführt werden (mündlich, schriftlich, in unterschiedlicher Zeit mit unterschiedlichen Zielen etc.).

-

Motivation und Unterstützung: Wertschätzung, Lob und positive Verstärkungen sollen konkret geäußert werden und können verbal wie non verbal kommuniziert werden. Motivationssequenzen sollten Teil des Unterrichts sein. Bei Kindern und Lehrern sollen die Prozesse anstatt der Produkte im Mittelpunkt stehen (vgl. Biewer 2005: 27ff).

SchülerInnen helfen SchülerInnen

Dass SchülerInnen oft Experten für bestimmte Lerninhalte sind, sollte im Unterricht intensiv genutzt werden. Die SchülerInnen fungieren hierbei als TutorInnen für einander. Dieses Lernkonzept wird als sehr positiv angesehen, da Lernen durch Erklären den größten "Memory-Effekt" (also das "sich-merken-können") bewirkt. Die Kinder, denen die Erklärung gegeben wird, profitieren von der zusätzlichen und individuellen Erklärungszeit. Der erklärende Tutor lernt durch Erklären, wiederholt den Inhalt und gibt ihn in eigenen Worten wieder (Biewer 2005: 29). Oft sind dabei auch der erklärende Schüler/ die erklärende Schülerin und der/die Zuhörende sprachlich auf einer Ebene, auf der sie sich besser verstehen, als dies oft zwischen Lehrkräften und SchülerInnen der Fall ist.

Unterstützung durch teilbeschäftigte Klassenhilfen

Um zusätzliche, individuelle Unterstützung sinnvoll leisten zu können, müssen die Bedarfe der SchülerInnen und die Kompetenzen der zusätzlichen Teilbeschäftigten überprüft werden. Zum Beispiel könnte zusätzliches Pflegepersonal eingestellt werden, um eine Unterstützung persönlicher und körperlicher Bedürfnisse einiger Kinder zu gewährleisten, wie zum Beispiel bei Kindern, die auf Grund einer sogenannten geistigen oder schwerst mehrfach Behinderung nicht alleine auf die Toilette gehen können; zusätzlich kann ausgebildetes Pflegepersonal den LehrerInnen zeigen, wie man die Kinder aus dem Rollstuhl hebt, ohne dem Kind oder sich selbst Schmerzen oder Schäden zuzufügen. Zusätzlich können therapeutische Angebote durch speziell Ausgebildete durchgeführt werden (z.B. Tanz- und Rhythmustherapie). Das Einsetzen von SchulpsychologenInnen bzw. SchulsozialarbeiternInnen erscheint wichtig, um aktuelle, mit der Schule zusammenhängende Probleme lösen und überwinden zu können, jedoch auch, um beispielsweise Unterstützung in Fragen bei Pflegegeld, persönlichem Budget usw. zu geben.

Mit der Forderung nach zusätzlichem Personal steigt natürlich auch die Größe des Teams der LehrerInnen und SozialpädagogInnen sowie weiteren Beteiligten. Um eine gute Zusammenarbeit und gemeinsame Planung gewährleisten zu können, müssen Teamsitzungen sowie Supervisionen eine große Rolle im Arbeitsalltag der Beteiligten einnehmen (Biewer 2005: 36f).

Unterstützung durch Lernhilfen, adaptiertes Lehr- und Lernmaterial

Um ein barrierefreies Lernen für alle Kinder zu ermöglichen, ist das Material den individuellen Bedürfnissen der SchülerInnen anzupassen. Diese Anpassung kann zum Beispiel durch "technische" Maßnahmen erfolgen. Hierzu gibt es eine Art Checkliste (vgl. Biewer 2005: 26f), einige Auszüge sind hier aufgelistet:

-

Audio- und Videoaufnahmen als Unterstützung für SchülerInnen, die Schwierigkeiten beim Notieren haben

-

Hörbücher für SchülerInnen mit Sehschwächen oder Lernschwierigkeiten

-

visuelle und bildliche Unterstützung für Kinder mit auditiven Schwierigkeiten

-

Texte müssen in verschiedenen Schriftgrößen und evt. In Brailleschrift erstellt werden

-

Speziell ausgerüstete Computer (digitale Vergrößerungsgeräte, Tastatur mit Brailleschrift, Software für Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten usw.)

Die Anpassung kann aber ebenso durch eine unterschiedliche Textqualität (Kinderbücher, Sachbücher, Fachbücher), durch unterschiedliche Aufgabenstellungen oder durch unterschiedliche Zielvorgaben erfolgen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Inklusion in der Schule eine völlige Neustrukturierung des deutschen Erziehungs- und Bildungssystems bedeuten würde. Es geht darum, frühkindliche Einrichtungen und Schule wieder zu einem Ort für Kinder zu machen, an dem alle willkommen sind und wertgeschätzt werden. Die Probleme, welche heute ausgeschlossene Minoritäten erfahren müssen, zum Beispiel die Separation in Förderschulen von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen oder die Zuweisung in qualitativ unterschiedliche weiterführende Schulen (oft eine Form sozialer Auslese) könnte durch ein frühes Zusammenleben und -lernen von klein an verhindert werden.

"Bei der Durchsetzung und Verwirklichung von Gleichheit geht es also nicht um die Herstellung eines Zustands, sondern um eine bestimmte Sichtweise und Behandlung der Wirklichkeit. Deren Erfolg wird davon abhängen, in welchem Maße auf die grundsätzliche Verschiedenheit der gleich zu Behandelnden Rücksicht genommen wird." (Prengel 2006 : 9)

[7] Bei der Beschäftigung mit dem Thema "Inklusion" ist mir aufgefallen, dass dieser Begriff nicht klar genug verwendet wird bzw. bei den einzelnen Wissenschaftlern mit unterschiedlichem Schwerpunkt verwendet wird. Immer wieder werden die Begriffe "Integration" und "Inklusion" in der Literatur synonym verwendet. Die begriffliche Unterschiedlichkeit ließ sich für mich deshalb in dieser Arbeit nicht vermeiden. Ich möchte dennoch an dieser Stelle klar stellen, dass in meinem Verständnis der Begriff "Integration" bzw. die Vorstellungen von einer "integrativen Schule" immer davon ausgehen, dass zuvor Kinder "ausgesondert" worden sind und deshalb im nachhinein wieder "integriert" werden müssen. Deshalb ist der Begriff "Integration" immer stimmig, wenn es um das zur Zeit in Deutschland bestehende Schulsystem geht.

Der Begriff "Inklusion" bzw. "inklusives Schulsystem" schildert ein System, in dem es keinerlei Möglichkeit gibt, bestimmte Kinder vom Zugang zum allgemeinen Schulsystem auszuschließen. Das bedeutet, dass alle Kinder eines Wohnumfeldes (Stadtbezirk, Dorf, Gemeinde) in derselben Einrichtung (Kindergarten, Kindertagesstätte, Schule - Grundschule und weiterführenden Schule) erzogen und unterrichtet werden.

Inhaltsverzeichnis

In meinen bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass Inklusion nicht nur einen Teilbereich des Lebens, wie zum Beispiel Schule und Bildung, betrifft, sondern ein Umdenken eines jeden in der Gesellschaft bedeuten würde.

"Inklusion kann als Anstoß für die Entwicklung eines neuen Verständnisses von Erziehung und Bildung gesehen werden. Sie ist die Vision einer neuen Gesellschaft, die alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert und mit einschließt." (Knauder/Feiner/Schaupp 2008: 7)

"Die verhängnisvolle, aufgrund veränderter Rahmenbedingungen heute nicht mehr zu rechtfertigende Trennung von Pädagogik und Sonderpädagogik muss durch Integration 'sonder'-pädagogischer Problemstellungen in die Allgemeine Erziehungswissenschaft überwunden werden." (Eberwein 1988 in: Prengel 2006: 140)

Bei der Entstehung einer inklusiven Pädagogik ist es unabdingbar, dass sich eine Entwicklung in allen Teilen der Erziehungswissenschaften vollzieht. Eine bloße Konzentration auf die Sonderpädagogik bürgt die Gefahr einer Separierung und Isolierung in sich, welche die Inklusion im Ansatz vermeiden will.

Die Pädagogik für inklusive Schulen benötigt Kompetenzen für alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen, das heißt aus interkultureller, feministischer Pädagogik, der Pädagogik für altersheterogene Schulklassen, aus der Gesamtschulpädagogik, aus der Sozialpädagogik sowie anderen Teildisziplinen. Denn es geht darum, Schule auf die Bedürfnisse all dieser Kinder neu zu gestalten, "sie sozusagen neu zu erfinden." (Ferguson 1997 in: Sander 2001)

Professionelle Teamarbeit und interdisziplinäre Organisationsentwicklung stellen dabei unablässige Hilfen dar.

Pädagogik muss Heterogenität als eine Chance betrachten und sie in den Mittelpunkt von Lernprozessen stellen. Im Moment ist das Schulwesen, also auch die in ihm handelnden PädagogInnen, voll von Maßnahmen und Regelungen, die dazu beitragen, dass Heterogenität, wenn nicht schon vermieden, so doch wenigstens verringert werden soll (vgl. Hinz 2000).

Inklusive Pädagogik wertet die Differenz zwischen den Kindern als gleichwertig, sie muss nicht in einem hierarchischen Besser oder Schlechter oder mit Auf- oder Abwertung verbunden werden. Gleichwohl kann dies nicht völlige Freiheit und Beliebigkeit bedeuten. Vielmehr bedeutet es, die jeweilige innere Logik des anderen zu erfassen und nachzuvollziehen, ohne ihr die eigene Logik direkt unterzuordnen (vgl. Hinz 2000).

Es muss ein Verständnis von Pädagogik etabliert werden, welche diesen Ansprüchen gerecht werden kann. Hierzu möchte ich im Folgenden das Konstrukt der "Pädagogik der Vielfalt" vorstellen.

"Gleichheit ist ein Verhältnis, worin Verschiedenes zueinander steht." (Windelbrand 1910 in: Prengel 2006: 11)

Allen Menschen steht Bildung zu: Mädchen und Jungen, behinderten und nichtbehinderten Menschen, Angehörigen verschiedener Kulturen, Subkulturen und Gesellschaftsschichten. All den verschiedenen Kindern und Erwachsenen soll das Bildungswesen gerecht werden. Ein starres Konstrukt von Pädagogik, "Spezialpädagogik" für die verschiedenen Gruppen oder "Rezeptpädagogik", also das Anwenden einer bestimmten Methode bei einem bestimmten Problem, kann diese Forderungen nicht erfüllen. Ein Bildungsverständnis muss entstehen, welches der Entwicklung der Pädagogik der Vielfalt verpflichtet ist und das damit einen Beitrag leistet zur Demokratisierung des Geschlechterverhältnisses, zur Entfaltung kulturellen Reichtums und zum Respekt vor Individualität in der Erziehung (vgl. Prengel 2006: 13).

Ulf Preuss-Lausitz hat die zentralen Werte solcher demokratischer Vielfältigkeit umrissen: "Verantwortungsgefühl für die Natur [...]; die Anerkennung des Abweichenden als bereichernd; die Intoleranz gegenüber der Intoleranz und die Toleranz gegenüber dem Fremden; die Friedensfähigkeit als persönliche Haltung in Konflikten und als politische Orientierung; das Aushalten der Spannung von Individualität (der eigenen Freiheit nach Wahl) und der sozialen Verantwortung." (Preuss-Lausitz 1988 in: Prengel 2006: 13)

Wenn man nach Verschiedenheiten von SchülerInnen fragt, fällt den meisten PädagogInnen sofort eine Fülle von Unterschiedlichkeiten ein: religiöse, geschlechtliche, kulturelle, familiäre, finanzielle, soziale, körperliche, sprachliche usw.

Worin SchülerInnen gleich sind, darüber muss erst nachgedacht werden. Pädagogen fällt es leichter, Verschiedenheiten als Gleichheiten zu benennen, dennoch setzt der größte Teil des Schulsystems weitgehend auf Gleichheit (zum Beispiel gleichaltrige SchülerInnen, gleiche Unterrichtsinhalte und Lernziele).

Die Pädagogik der Vielfalt setzt an diesem Punkt an und beschäftigt sich mit interkultureller Erziehung und Koedukation sowie der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder. Es wird versucht, der Differenz durch Gemeinsamkeit und Vielfalt zu entsprechen, während die Überweisung in die Sondereinrichtung die "Verschiedenheit der Köpfe" mit Segregation beantwortet (Demmer-Dieckmann/Struck 2001: 13).

Prengel schreibt: "Das Anderssein durch Behinderung ist nicht mehr zentrales, die Aussonderung begründendes Merkmal, sondern das gemeinsame Menschsein hat Priorität und begründet die Gleichheit des Schulbesuchs." (Prengel 1995 in: Liesen 2006: 132)

Mit der Pädagogik der Verschiedenheit ist keine "Gleichmacherei" oder Anpassung gemeint, sondern Gemeinsames zu schaffen und Trennendes zu benennen, zuzulassen und zu akzeptieren. Auf den gemeinsamen Unterricht bezogen heißt das, dass SchülerInnen die Möglichkeit geboten wird, Gemeinsamkeit und Vielfalt kennen und schätzen zu lernen. "Sie haben die Gelegenheit zu lernen, dass es normal ist, nicht ganz normal zu sein, sondern in vielem verschieden und in vielen gleich zu sein." (Boban 1998 in: Demmer-Dieckmann/Struck 2001: 13)

Leicht kann dies, nach meiner Meinung, falsch verstanden werden: denn Gemeinsamkeit ist die wichtigste Voraussetzung für Gemeinschaft (vgl. Demmer-Diekmann/Struck 2001: 14). Jedoch ist es das Ziel, den SchülerInnen die Erfahrung einer Gemeinschaft zu ermöglichen, welche vielfältig und "bunt" ist und dass jeder in seiner Individualität, seinen Eigenheiten und seinen Stärken und Schwächen Teil dieser Gemeinschaft ist.

Leider wird die Literatur diesem Thema nur wenig gerecht. Was Inklusion mit einer Gesellschaft macht, die sich, zumindest heute, durch Trennung, Sortierung und Kategorisierung kennzeichnet, ist wenig beachtet worden. Inklusion wird, das zeigt die Literatur, oft "nur" im Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen wie Kindergarten und Schule gesehen. Die Theorie muss aber mehr im Kontext von gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen gedacht werden, die alle Bereiche des Lebens einbezieht, das heißt das "System Gesellschaft" im Allgemeinen wie auch im Spezifischen, das bedeutet Wohnen, Freizeit und Beruf, denn nur wenn diese gesellschaftlichen Teilbereiche "angemessen" beglichen sind, kann eine Teilhabe erst funktionieren. Um dies umzusetzen braucht es vor allem erstmal einen klaren politischen Willen, denn nur durch politisch und juristisch deutliche Statements kann auch die Gesellschaft beginnen, neue Wege im Denken und Handeln zu beschreiten, die eine Wertschätzung und Gleichbehandlung aller Menschen zulassen (und das auch, wenn jemand bestimmte Standards wie zum Beispiel Berufstätigkeit nicht erfüllt).

Diese angestrebte Gleichbehandlung wurde in Ansätzen durch Gesetze, wie zum Beispiel das Benachteiligungsverbot und durch ratifizierte Verträge, wie die UN Konvention über die Rechte von behinderten Menschen, verwirklicht. Das soll nicht heißen, dass eine weitere Entwicklung des rechtlichen Bereichs ausgeschlossen ist, ganz im Gegenteil.

Ich denke, dass die Inklusion in Schule und Kindergarten jedoch ein Teil einer Gesellschaft sein kann, die offen und akzeptierend mit Andersartigkeit und Verschiedenheit umgeht, da diese Realität von Kind an gelehrt wird. Ich bin der Meinung, dass Inklusion dann etabliert werden kann, wenn ab der kindlichen Frühforderung die verschiedenst begabten Kinder zusammen lernen, spielen und leben. Dadurch wird Solidarität und Toleranz aufgebaut und die Angst vor Fremden sowie die Unsicherheit im Umgang mit dieser abgebaut. Auch SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, ErziehungswissenschaftlerInnen, LehrerInnen, aber auch JuristInnen oder SachbearbeiterInnen in Ämtern müssen in ihrer Ausbildung inklusives Denken und Handeln erlernen und umsetzten. Ziel sollte nicht die Schaffung neuer Berufsfelder wie "Inklusionsmanager" oder "Inklusionsschulleiter" sein, sondern die Etablierung des inklusiven Gedankenguts bei allen Professionellen. Dadurch könnte nach meiner Meinung auch die Gesamtgesellschaft lernen.

Soziale Beziehungen und Netzwerke sind Voraussetzung, Mittel und Wirkung gesellschaftlicher Inklusion zugleich. Menschen mit Behinderungen sind, wie alle nichtbehinderten Menschen auch, auf ein gut funktionierendes soziales Netzwerk angewiesen, bei sogenannten schwerstbehinderten Menschen auch zur Deckung ihres besonderen Unterstützungsbedarfs. Studien zeigen jedoch, dass sie im Gegensatz zu nichtbehinderten Menschen in kleinere Netzwerke eingebunden sind und diese wiederum vor allem durch verwandschaftliche Verhältnisse gekennzeichnet sind (vgl. Wansing 2005: 92). "Defizite sozialer Integration der behinderten Menschen offenbaren sich mit der vergleichsweise geringen Zahl von FreundInnen, FreizeitpartnerInnen und Vertrauenspersonen gerade in Bereichen, die für die Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben wichtig sind, während eher traditionell geprägte Beziehungen zu Verwandten, Haushaltsmitgliedern und Nachbarn weniger stark beeinträchtigt sind." (Hamel/Windisch 1993 in: Wansing 2005: 92)

Als ursächlich für die schwierige Aufnahme und Pflege sozialer Kontakte erweisen sich insbesondere die negativen Einstellungen und die Stigmatisierung Behinderter von nichtbehinderten Menschen. Dies ist eines der deutlichsten Zeichen für die Wichtigkeit von Inklusion, nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch in Beruf und Freizeit.

Ich bin überzeugt, wie auch oben schon beschrieben, dass Inklusion nur durchgesetzt werden kann, wenn die verschiedensten Menschen schon im Kindesalter zusammentreffen. Dies baut Vorurteile ab und schafft soziale Bindungen untereinander. Feusers passender Leitsatz hierzu ist: "Integration fängt in den Köpfen an!" (Liesen 2006: 80)

"Bedenkt man es einmal in aller Ruhe, dann zeigt sich rasch, dass beides nur zusammen möglich ist, ein störungs- und spannungsloseres Zusammenleben der Menschen nur, wenn alle Individuen dabei hinreichend Befriedigung finden, und ein befriedigenderes individuelles Dasein nur, wenn das zugehörige Gesellschaftsgefüge freier von Spannungen, Störungen und Kämpfen ist." (Elias 1994 in: Plate 2005). Dies bedeutet also, dass ein ein friedliches Zusammenleben der Menschen nur dann gewährleistet werden kann, wenn allen Menschen Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe ermöglicht wird und Barrieren abgebaut werden.

Dennoch erscheint es mir, als wäre das Potenzial der Inklusion im Hinblick auf die gesellschaftliche Bedeutung nicht oder nur ungenügend erkannt worden. Zwar werden heute immer mehr Minoritäten akzeptiert, wie stellenweise zum Beispiel Homosexuelle, Behinderte oder Migranten, was sich zum Beispiel in der rechtlichen Anerkennung der sogenannten Homo-Ehe zeigt. Dennoch werden diese Gruppen, wie auch behinderte Menschen, noch immer als Gruppen bezeichnet, auch, um sich selbst von ihnen abzugrenzen. Inklusion könnte es schaffen, dass der Gedanke einer Abgrenzung nicht mehr relevant ist, weil Verschiedenheit "normal" ist und unterschiedliche Vorlieben wertgeschätzt werden. Eine wirklich multikulturelle Gesellschaft, im Sinne der Toleranz gegenüber Fremdem oder Anderem, kann nach meiner Meinung nur durch inklusives Denken real werden.

Wie auch durch das Zitat am Anfang meiner Arbeit deutlich wird, halte ich Inklusion noch für eine Utopie. In meiner persönlichen Definition ist eine Utopie aber etwas, an was man festhalten sollte, damit es Realität werden kann. Es ist also eine Vision.

Ich bin der Überzeugung, dass Menschen, vor allem SozialarbeiterInnen, Utopien brauchen, um, wie es Feuser in dem Zitat sagt, eine "human zu nennende Zukunft zu haben", für die man sich einsetzen kann und auf die man zuarbeitet. Besonders im letzten Kapitel, den gesellschaftlichen Folgen der Inklusion, wurde mir klar, dass auch die Forschung über dieses Thema noch am Anfang steht und weitere Entwicklungen unabdingbar sind, um aus der Theorie eine lebbare Praxis zu machen. Inklusion ist eine Vision, keine Illusion. Vielmehr denke ich, dass sie nicht zu umgehen ist, um unserer heutigen Gesellschaft gerecht werden zu können. Wir befinden uns an einem gesellschaftlichen Punkt, an dem vielseitige Lebensphasen und -formen bekannt sind. Kindheit oder Jugend sind Lebensabschnitte, welche vor einigen Jahrzehnten noch keine Beachtung fanden. Dass ein afroamerikanischer Mann Präsident der USA wurde und ein homosexueller Mann die Stadt Berlin regiert, war lange Zeit nicht denkbar, zeigt aber, wie Toleranz und Akzeptanz sich in dieser modernen Gesellschaft entwickeln. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen die Barrieren und Vorurteile in den Köpfen der Menschen abgebaut werden, denn nur so kann der vielfältigen Gesellschaft, bestehend aus mehr als nur zwei Geschlechtern, mehreren Nationalitäten und unterschiedlichen Lebensphasen, Rechnung getragen werden. Dies kann Inklusion leisten; dies ist Inklusion.