Modul Qualitätssicherung und Casemanagement der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft GbR. Keine Behinderungen trotz Behinderung - neue Qualitäten im Netz zwischen Schule und Beruf. Überarbeitete und ergänzte Fassung - April 2009; S. 4-34. Im Internet verfügbar unter: http://www.bag-ub.de/publikationen/qs_kbtb.pdf

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Entwicklung von Qualitätsmanagement im sozialen Dienstleistungsbereich

- Besonderheiten sozialer Dienstleistungen

- Eine kritische Betrachtung des Kundenbegriffs

- Grundbegriffe des Qualitätsmanagements

- Qualitätsstandards zur Vernetzung in der Integrationsarbeit

- Qualitätsprüfung und Qualitätsverbesserung - Audit

- Literatur

- Anlage

- Literatur

In der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft (EP) ‚Keine Behinderungen trotz Behinderung' mit Teilprojekten aus verschiedenen Regionen in Deutschland, erfolgte die Bestimmung und Erprobung von Qualitätsstandards im Übergang Schule-Beruf. Ausgehend von den Konzepten der beteiligten Partner (Teilprojekte) und ihrer bestehenden Kooperationsbeziehungen stand der Auf- und Ausbau effektiver regionaler Vernetzungsstrukturen im Mittelpunkt. Dies gilt insbesondere deshalb, da Maßnahmen zur beruflichen Integration behinderter Menschen nach wie vor weitgehend unverbunden nebeneinander bestehen, d.h. unzureichend konzeptionell aufeinander abgestimmt sind.

Aufbauend auf Erhebungen der regionalen Versorgungs- und Bedarfsstrukturen sowie hemmender und fördernder Integrationsstrukturen (Ist-Stand), entwickelten die Teilprojekte einrichtungsübergreifende und auf die Region abgestimmte Qualitätskriterien und Zielvereinbarungen (Soll-Stand). Dadurch erfolgt eine Ergänzung bzw. Weiterentwicklung der Qualitätssicherungsverfahren in den beteiligten Einrichtungen. Insgesamt ist sicher zu stellen, dass Konzeptionen und Vorgehensweisen der Teilprojekte aufgrund vereinbarter Zielsetzungen überprüft und fortlaufend verbessert werden. Basierend auf einem Ansatz der systemischen Organisationsberatung (Prozessberatung; vgl. KÖNIG/VOLMER 1997) übernahm die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) die fachliche Moderation und Begleitung dieses Entwicklungsprozesses.

Die Qualitätskriterien sind schnittstellenübergreifend gültig und fördern damit ein effektiveres Ineinandergreifen der verschiedenen berufsbildenden Angebote (Schnittstellenmanagement). Dies ermöglicht eine Optimierung der individuellen Fallarbeit. Ziel ist, Menschen mit Behinderungen durch geeignete qualifizierende und begleitende Maßnahmen in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes möglichst dauerhaft zu vermitteln. Dabei haben die Standards den Anforderungen von ‚Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe in der Gesellschaft' zu genügen [vgl. § 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX][1]1. Die Qualitätsanforderungen betreffen die Bereiche Ergebnis-, Struktur- und Prozessqualität und verwirklichen das Kriterium der kontinuierlichen Verbesserung. Dadurch werden den Einrichtungen und Mitarbeitern strukturierte und konkrete Zielvorgaben und Handlungsleitlinien zur Verfügung gestellt, die eine praxisnahe und fortlaufende Umsetzung vor Ort unterstützen. Die entwickelten Standards können dann auch zu vergleichenden Qualitätsanalysen im Sinne eines quantitativen und qualitativen Benckmarking herangezogen werden (vgl. BERTELSMANN STIFTUNG u.a. 2003 und SCHELLBERG 2004, 87ff.). Durch die in der Gemeinschaftsinitiative EQUAL enthaltenen Querschnittsthemen, wie z.B. Gender Mainstreaming und Empowerment, bekommt der Aspekt der gleichberechtigten Beteiligung der NutzerInnen (hier: Menschen mit Behinderungen) bei der Qualitätsbestimmung und -bewertung eine besondere Bedeutung. Zur aktiven Einbindung der NutzerInnen wurden ihre Interessen u.a. durch eigene Workshops erfasst und integriert.

Durch die EP ‚Keine Behinderungen trotz Behinderung' wurde zudem das Forum ‚Übergang Schule-Beruf' eingerichtet, innerhalb dessen sich 2mal pro Jahr die verschiedenen AkteurInnen zur Teilhabe am Arbeitsleben (u.a. Menschen mit Behinderungen, Eltern sowie VertreterInnen aus Schule, Integrationsfachdienst, Werkstatt für behinderte Menschen und Bildungsträger) treffen und Erfahrungen im Sinne von ‚best-practice' austauschen. Diese Erfahrungen sollen Hinweise und Anregungen zur Optimierung der jeweils regionalen Angebotsstruktur geben. In diesem Zusammenhang können ergänzend die im Rahmen der transnationalen Aktivitäten der EP entwickelten Qualitätsstandards im Übergang Schule-Beruf besonders hilfreich sein. Bezogen auf den Auf- und Ausbau effektiver und effizienter regionaler Vernetzungsstrukturen, sei darüber hinaus verwiesen auf das Konzept der ‚Berufswegekonferenz', wie es in Deutschland in Baden-Württemberg entwickelt wurde und erprobt ist. Innerhalb der EP fanden hierzu erste Informations- und Fortbildungsveranstaltungen statt.

Im Folgenden sind die konzeptionellen Grundlagen des innerhalb der EP verwendeten Qualitätsmanagementansatzes dargestellt (vgl. BUNGART u.a. 2001):

[1] Teil I des SGB IX enthält allgemeine Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen; Teil II beinhaltet das Schwerbehindertenrecht.

Die in den 80er Jahren in Deutschland zunehmend intensiver geführte Qualitätsmanagementdiskussion im erwerbswirtschaftlichen Bereich - ausgehend und beeinflusst vor allem durch US-amerikanische und japanische Entwicklungen - hat sich seit Anfang der 90er Jahre mehr und mehr auf den sozialen bzw. ‚Non-Profit-Bereich' ausgeweitet[2]. Als zentrales Stichwort ist insbesondere die DIN EN ISO 9000ff.[3], ob kritisch betrachtet oder vehement befürwortet, mittlerweile in fast allen Auseinandersetzungen über qualitätsbezogene Fragestellungen anzutreffen. Die KritikerInnen dieser und anderer Normierungen bezweifeln eine direkte Übernahme qualitätssichernder Verfahren aus der Wirtschaft in den sozialen Dienstleistungsbereich oder sehen die Gefahr einer begrifflichen und damit letztendlich fachlichen Verfremdung sozialer und bildender Arbeit. Die BefürworterInnen sehen in einer weitgehenden Übernahme entsprechender Vorgehensweisen eine Chance zur genaueren Beschreibung der Leistungen, weiteren Professionalisierung und damit Steigerung der gesellschaftlichen Anerkennung sozialer Dienstleistungen (vgl. BOBZIEN u.a. 1996, 12 u. 17f.; ARNOLD 1998, 278). Es ist somit von zentraler Bedeutung möglichst aktiv die in der Qualitätsdebatte liegenden Chancen wie z.B. die Möglichkeit einer transparenten Darstellung der Leistungen der Dienste an Außenstehende, z.B. Leistungsträger (Auftrag- und Mittelgeber) und NutzerInnen, und die weitere Professionalisierung der eigenen Arbeit wahrzunehmen.

Die Diskussion zu Fragen des Qualitätsmanagements in Feldern der sozialen und bildenden Arbeit sollte sich daher nicht in der Übertragung betriebswirtschaftlicher Modelle und Denkweisen erschöpfen, sondern versuchen, diese Modelle mit den eigenen Traditionen zu verbinden. In Begriffen wie Fachlichkeit, Professionalisierung und methodischem Arbeiten lassen sich gute Anknüpfungspunkte für eine Beschäftigung mit qualitätsrelevanten Fragestellungen finden. Im Gegensatz zu eher verfahrensorientierten und formalen Regelungen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Qualitätssysteme, deren Fokus sich stärker auf die Festlegung von Zuständigkeiten und Prüfverfahren richtet (z.B. DIN EN ISO 9000ff.), liegt der Schwerpunkt in Feldern der sozialen und bildenden Arbeit auf der inhaltlichen Bestimmung von Merkmalen ‚guter Arbeit' und ihrer Umsetzung in der Praxis. Im Mittelpunkt einer solchen Diskussion steht die Reflexion über die Ausgestaltung des eigenen Einrichtungs- und Arbeitskonzepts sowie die Gestaltung der alltäglichen Arbeitspraxis. Bevor bestimmt wird wie die Qualität der Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln ist, muss zuerst festgelegt sein, was die spezifischen Zielsetzungen und Inhalte dieser Arbeit sind.

Ungeachtet einer auch heute noch im sozialen Bereich verbreiteten Skepsis gegenüber dem ‚Konzept' Qualitätsmanagement wird eine ausführliche Beschäftigung mit diesen Inhalten immer notwendiger. Diese Notwendigkeit resultiert vor allem daraus, dass Diskussionen um Leistungsfähigkeit, Kosteneinsparungen und ihre praktischen Auswirkungen bereits in der Vergangenheit einen zunehmend breiteren Raum einnahmen und auch zukünftig sicherlich noch nicht abgeschlossen sind. Nicht zuletzt fordert auch die Öffentlichkeit angesichts knapper werdender Haushaltsmittel eine höhere Transparenz hinsichtlich der Ausgaben und erzielten Effizienz (vgl. ARNOLD 1998, 278f.; BOBZIEN u.a. 1996, 13; MEINHOLD 1996, 9f.).

Die insgesamt im sozialen Bereich geführte Kostensenkungsdiskussion darf jedoch nicht dazu führen, Qualitätsmanagement mit Kosteneinsparung gleichzusetzen. Eine einseitig unter dem Begriff der Kostenreduzierung geführte Qualitätsdiskussion ist aus fachlicher Perspektive abzulehnen. SCHWARTE und OBERSTE-UFER (1997) weisen darauf hin, dass sich gegenwärtig "Verbände und Einrichtungen der Behindertenhilfe eine Qualitätsdiskussion aufdrängen (lassen, d. Verf.), die nahezu ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Kostendämpfung geführt wird" (a.a.O., 57). Sie kritisieren, dass eine "Verschränkung von Kostensenkungs- und Qualitätsaspekten (...) mittlerweile kaum noch problematisiert (wird, d. Verf.). Es scheint ausgemacht, dass man die Behindertenhilfe billiger und gleichzeitig besser machen kann" (a.a.O., 56f.). Umso mehr muss daher gelten: "Soll verhindert werden, dass Vorgaben die Richtung der Entwicklung der Hilfen bestimmen, die aus fachfremden Bereichen erhoben werden, wird die Formulierung konsensfähiger, d.h. einrichtungs- und verbandsübergreifender Qualitätsstandards unabweisbar" (a.a.O., 57). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass zur Sicherung und Weiterentwicklung der fachlichen Qualität jedoch verlässliche und ausreichende finanzielle Ressourcen erforderlich sind. In diesem Zusammenhang sind unter Heranziehung betriebswirtschaftlicher Kriterien sowohl die Bereitstellung als auch die Erbringung der Dienstleistung unbedingt zu beachten. Bereitstellung und Erbringung von Dienstleistungen sind somit gemeinsam Grundlagen für Vergütungsvereinbarungen.

Exkurs:

Die verstärkte Anwendung des Wettbewerbprinzips im sozialen Bereich verkennt, dass der ‚Sozialmarkt' kein freier Markt ist und deshalb nicht dem ‚freien Spiel der Marktkräfte' überlassen werden kann. Die Betriebswirtschaftslehre selbst spricht daher insbesondere im Bereich sozialer Arbeit von einem ‚Marktversagen' in mehrfacher Hinsicht. So ist z.B. die Wirkung sozialer Arbeit nur begrenzt im Vorhinein zu bestimmen; der Nutzen ist, wenn überhaupt, nur eingeschränkt zu testen. Dienstleistungen werden aufgrund ihrer Immaterialität den Erfahrungs- und Vertrauensgütern zugeordnet. D.h. die Dienstleistung kann von den Kunden i.d.R. nur durch bereits erfahrene vergleichbare Angebote (Erfahrungsgüter) oder durch Vertrauen auf den Anbieter (Vertrauensgüter) beurteilt werden.

Aufgrund unzureichender Marktmechanismen im sozialen Bereich sollen deshalb mit Hilfe und in Verantwortung sozialstaatlicher Regelungen Nachteile, z.B. in Folge einer Behinderung, ausgeglichen werden. Ein nicht bzw. kaum regulierter ‚Sozialmarkt' hingegen fördert Wettbewerbsverzerrung, da von der Annahme vergleichbarer Voraussetzungen ausgegangen wird. Ein solches Konzept benachteiligt jene Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Dabei gilt: je größer der Unterstützungsbedarf desto umfassender die Benachteiligung. In letzter Konsequenz findet eine - erneute - Ausgrenzung dieser Personen statt. Einseitige Kostensenkungskonzepte unter Vernachlässigung der Fachlichkeit sozialer Arbeit führen dann zu dem Paradoxon einer Umkehrung des allseits befürworteten Paradigmenwechsels zur Teilhabe.

In der Qualitätsdiskussion sind somit die fachlich-inhaltlichen Aspekte stärker als bisher in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken - natürlich unter Berücksichtigung rechtlicher, finanzieller und sonstiger Rahmenbedingungen. Eine stärkere Fokussierung auf fachliche Gesichtspunkte ergibt sich schon aufgrund sich fortlaufend verändernder gesellschaftlicher und sozialpolitischer Zielsetzungen und Aufgaben (z.B. durch einen Wandel von Leitbildern in der Behindertenhilfe oder Veränderungen der Arbeitsmarktstrukturen), was eine ständige Weiterentwicklung konzeptioneller Entwürfe und methodischer Verfahren notwendig macht. BOBZIEN u.a. resümieren, "dass (...) die Ressourcenverteilung an Einrichtungen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege (...) immer stärker ziel- und ergebnisorientiert erfolgen muss. Hier ist die Entwicklung von Leitlinien und Qualitätskriterien gefordert, die (...) in einem partizipativen Prozess (zwischen Mitarbeitern, Trägern, Auftraggebern und ‚Kunden', d. Verf.) ausgehandelt werden müssen" (BOBZIEN u.a. 1996, 14).

[2] Der Begriff umfasst hier auch den Bereich schulische Bildung. In Schulen werden seit einiger Zeit ebenfalls Verfahren zur Qualitätssicherung erprobt und weiter entwickelt, z.B. durch systematische externe Beobachtung und Bewertung des Unterrichts.

[3] Die Abkürzungen stehen für Deutsche Industrie Norm (DIN), Europäische Norm (EN), International Organization for Standardization (ISO).

Bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in sozialen Dienstleistungseinrichtungen müssen - hierüber sind sich die ExpertInnen grundsätzlich einig - einige Besonderheiten berücksichtigt werden (vgl. SCHELLBERG 2004, 43ff.; BOBZIEN u.a. 1996, 23f. u. 28ff.; MERCHEL 1995). Dazu gehören u.a.:

-

Soziale Arbeit ist durch prozessorientierte Vorgehensweisen charakterisiert, die zwar eher Flexibilisierung einzelner Arbeitsabläufe verlangen, aber dennoch die Formulierung von Qualitätsstandards in grundlegenden Arbeitsfeldern und in bereichsübergreifenden Strukturen zulassen.

-

Mehr als anderswo stehen in sozialen Dienstleistungseinrichtungen Fragen der Zielbestimmung und -prüfung im Mittelpunkt des Einsatzes qualitätssichernder Verfahren.

-

Soziale Dienstleistungen sind im Wesentlichen immateriell, d.h. die Bewertungsmaßstäbe sind komplex und nicht nur für NutzerInnen schwer zu handhaben.

-

Produktion und Verwertung (‚Konsum') sozialer Dienstleistung fallen zeitlich zusammen (Uno-Actu-Prinzip).

-

Die Beziehungsstruktur zwischen NutzerInnen und MitarbeiterInnen ist ungleich vielschichtiger als dies durch eine reine Gegenüberstellung eher abstrakter Begriffe wie Leistungsanbieter und Leistungsnehmer ausgedrückt wird. So sind die NutzerInnen für die Qualität der Dienstleistung bis zu einem gewissen Maß mitverantwortlich.

Ein weiteres zentrales Kennzeichen sozialer Dienstleistungen ist, dass sich die jeweiligen Fachkräfte mit den Interessen und Erwartungen ganz unterschiedlicher ‚Gruppierungen' konfrontiert sehen und dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen. Beim Übergang von der Schule in den Beruf sind diese verschiedenen ‚Interessengruppen', neben den im Zentrum stehenden NutzerInnen und Betrieben, beispielsweise Schulen, verschiedene nachschulische Dienste, Agentur für Arbeit, Integrationsamt und andere Leistungsträger. Die Qualität der Leistungen eines Dienstes bzw. Angebotes hängt somit zu einem wesentlichen Teil auch von der Qualität der Zusammenarbeit der Fachkräfte mit den jeweils relevanten KooperationspartnerInnen ab, d.h. es geht um den Aufbau effektiver und effizienter Vernetzungsstrukturen. In Qualitätsmanagementkonzepten für soziale Einrichtungen ist daher sog. ‚Schnittstellenanalysen' zwischen dem ‚Leistungsanbieter' und den verschiedenen ‚Leistungsnehmern' besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Für die genannten Interessengruppen wird auch innerhalb der Qualitätsdiskussion im sozialen Bereich zunehmend häufiger der Begriff ‚Kunde' benutzt. Die Verwendung dieses Begriffs ist aber insbesondere in Hinblick auf die Gruppe der Nutzer heftig umstritten (vgl. BOBZIEN u.a. 1996, 41ff.; MEINHOLD 1996, 20ff.; MERCHEL 1995, 327ff.). Ursprünglich aus dem Bereich der gewerblichen Wirtschaft kommend bezeichnet er ein Verhältnis, das gekennzeichnet ist aus einem Anbieter eines Produktes oder einer Dienstleistung und einem dafür bezahlenden Abnehmer. Die Abnehmerin hat die Möglichkeit sich auszusuchen, welche Produkte oder Dienstleistungen sie erwerben und nutzen will, und sie kann meist zwischen verschiedenen Anbietern auswählen. Diese Kennzeichen der Kundenrolle existieren im sozialen Bereich in der Regel nicht. Soziale Dienstleistungen werden i.d.R. innerhalb einer Dreieckskonstellation erstellt, zu der NutzerIn, Dienstleistungsproduzent und Leistungsträger gehören, wobei der Nutzer eines Angebotes die Leistungen meist nicht selbst zahlt. Daher kann er sich auch nicht ohne weiteres gegen eine ihm unzureichend erscheinende Qualität der Leistung zur Wehr setzen, wie dies Kunden im wirtschaftlichen Sektor, z.B. durch den Verzicht auf den Kauf eines Produktes, können. Gleichzeitig sind die Wahlmöglichkeiten für die NutzerInnen im sozialen Bereich aus verschiedenen Gründen eingeschränkt: So existiert zum Beispiel an einem Ort häufig nur ein Anbieter einer Dienstleistung und nicht mehrere. Inwieweit der in Deutschland seit Januar 2008 geltende Rechtsanspruch auf ein persönliches Budget (bei bestehendem Leistungsanspruch) hier tatsächlich zu Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen führt, bleibt abzuwarten und ist aufgrund von Einsparungserwartungen der Leistungsträger kritisch zu betrachten.

Exkurs:

Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes des SGB IX hat der behinderte Mensch die Wahl zwischen Geld- und Sachleistungen. Wenn die Geldleistungen in Anspruch genommen werden, handelt es sich um ein persönliches Budget (vgl. § 17 SGB IX). Bei der Einführung des persönlichen Budgets gilt folgende Annahme: "Mit einem persönlichen Budget können Menschen mit Behinderungen als Verbraucher agieren und sich den entsprechend ihren Bedürfnissen passenden Anbieter von Hilfeleistungen auswählen. Einrichtungen und Dienste in der Behindertenhilfe müssen sich auf das veränderte Kundenverhalten einstellen und lernen, unterstützungsbedürftige Menschen mit Behinderungen als ihre Kunden wahrzunehmen" (aus: Impulse, 11/2002). Letztlich benötigt der Verbraucher jedoch Kriterien zur Bewertung der Qualität der angebotenen Leistungen. In der Konsequenz sind somit unabhängige Verbraucherberatung und effektiver Verbraucherschutz aufzubauen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe verdeutlicht den ambivalenten Zweck, der mit dem persönlichen Budget verbunden wird: "Das persönliche Budget soll Menschen mit Behinderungen besser auf ihre Bedürfnisse angepasste Hilfen ermöglichen - und gleichzeitig die öffentlichen Kassen entlasten" (BAUR 2004, 130). Ein Nutzen ist jedoch auch darin zu sehen, dass das persönliche Budget einen Beitrag zur Überwindung des stark gegliederten deutschen Sozialleistungssystems leistet und der Inhaber eines trägerübergreifenden persönlichen Budgets nicht mehr mit einer Vielzahl, sondern nur noch mit einem Leistungsträger konfrontiert ist. Aufgrund der Durchbrechung des institutionsfördernden Sachleistungsprinzips erfolgt ein bedeutsamer Beitrag zur Deinstitutionalisierung und Stärkung der Leistungsberechtigten (vgl. BAUR 2004, 133).

Die Kritik am Kundenbegriff wird zudem unter Hinweis auf die spezifische Beziehungsgestaltung zwischen Adressaten und professionellen Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen geäußert: "Das Unbehagen, das viele Sozialarbeiter erfasst, wenn sie von ihrem Gegenüber als »Kunden« reden sollen, verweist auf erhebliche Differenzen zum bisherigen Selbstbild von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, die den Kontakt mit ihren »Klienten« nicht auf eine sachliche »Kundenbeziehung« als Austauschverhältnis reduziert sehen wollen" (MERCHEL 1995, 326). Befürworter des Begriffs ‚Kunde' sehen zwar auch die kritischen Aspekte, weisen aber darauf hin, dass seine Verwendung durchaus einen strategischen Wert besitzen kann. Die Bezeichnung ‚Kunde' signalisiert eine neue Qualität von "Beziehungen zwischen Sozialarbeit und ihren Adressaten, die stärker als bisher von Elementen der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, der Basis von Akzeptanz und anerkannter Mündigkeit, der Anerkennung des Adressaten als Subjekt im Hilfeprozess (und nicht als Objekt sozialarbeiterischen Handelns) geprägt sind" (MERCHEL 1995, 329f.).

Die Beibehaltung des Kundenbegriffes im hier vorgestellten Ansatz ist trotz einiger begrifflicher Ungenauigkeiten sinnvoll, da er im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben die Erfassung nicht nur der direkten Leistungsempfänger (z.B. die NutzerInnen) ermöglicht, sondern auch Leistungsträger, interne und externe Kooperationspartner mit einbezieht. Außerdem unterstreicht der Kundenbegriff die Wahrnehmung der NutzerInnen als eigenverantwortliche Individuen, in dem er ihr ‚kundig sein' in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse betont. In diesem Sinne verweist er auf das Konzept ‚Empowerment'.

Die Klärung, was Kundenorientierung bedeutet und wie sie verwirklicht werden kann, soll nun für die zentralen Kundengruppen im Übergang Schule-Beruf, nämlich NutzerInnen und Betriebe, weiterentwickelt werden. Kundenorientierung im engeren Sinne heißt, Strukturen und Tätigkeiten von Anbietern so zu planen und zu gestalten, dass die Interessen und Bedürfnisse der NutzerInnen und Betriebe angemessen erfüllt werden. Es soll dabei sichergestellt werden, dass NutzerInnen und Betriebe auf die Gestaltung des Angebotes Einfluss nehmen können (wobei die ‚Gestaltungsmacht' der verschiedenen Kundengruppen natürlich variiert). Einfluss kann dabei auf folgende Arten ausgeübt werden:

-

durch die Einflussnahme auf die Gestaltung der Leistungen,

-

durch die Bewertung der erbrachten Leistungen.

1. Die Einflussnahme auf die Gestaltung der Leistungen kann z.B. so aussehen, dass NutzerInnen darauf drängen, dass der Dienst barrierefrei zu erreichen ist, dass die Angebote auf ihre spezifische Behinderung hin angepasst werden oder dass für die Dauer der Begleitung personelle Kontinuität gewährleistet ist. Betriebe bestehen beispielsweise darauf, über die Behinderung der einzustellenden NutzerInnen umfassend informiert zu werden, verlässliche Ansprechpersonen zu haben oder in Krisen umgehend und flexibel Hilfe angeboten zu bekommen.

Will man sicherstellen, dass die beteiligten Kunden auf die Gestaltung der Angebote effektiv Einfluss nehmen können, so setzt dies voraus, dass die jeweiligen Dienste Wege zur Erschließung von Kundeninteressen entwickeln. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen: Ausgangspunkt ist häufig die gezielte Sammlung von Kundenerwartungen, die Fachkräfte bei NutzerInnen und Betrieben beobachten konnten. Einen weiteren Weg stellt das ‚Sich-Hinein-Versetzen' in den Nutzer und den Betriebsvertreter dar. Systematische Verfahren wären z.B. regelmäßige Auswertungstreffen von Kunden (‚Kundenbeiräte') oder allgemein gesagt, ein Beschwerdemanagement. In diesem Zusammenhang kann auch eine Befragung der Kunden erfolgen.

2. Als weiteres Element von Kundenorientierung kann auch die Bewertung der erbrachten Leistungen durch NutzerInnen und Betriebe angesehen werden. Denkbar sind, neben wiederum Befragungen, Seminare mit NutzerInnen etc., in denen diese die Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen mit der Begleitung, ihre Zufriedenheit mit den erreichten Erfolgen, der Beziehungsgestaltung zwischen Fachkräften und NutzerInnen etc. deutlich zu machen. Diese Seminare müssen auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Behindertengruppen hin konzipiert werden. Die Auswertungen der verschiedenen Bewertungsverfahren geben schließlich Hinweise auf weitere Kundenerwartungen.

Insgesamt sollten unter Beachtung von Aufwand und Nutzen Instrumente zur Kundenorientierung so gewählt und entwickelt werden, dass sie aussagekräftige Informationen sowohl zu Erwartungen als auch zu Bewertungen von Kunden geben können.

Qualität kann allgemein verstanden werden als ‚Beschaffenheit, Güte und Wert eines Objektes'. Nach der DIN EN ISO-Norm bedeutet Qualität "die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter Erfordernisse beziehen" (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. 1992a, 9). SCHWARTE und OBERSTE-UFER (1997) weisen im Anschluss an diese Definition auf folgenden Sachverhalt hin: "Wesentlich ist demnach der Bezug zwischen den Eigenschaften einer Dienstleistung und den Erwartungen (Zielen, Maßstäben), die an diese Leistung gestellt werden. Qualität (...) kommt allein zum Ausdruck in der Relation zwischen realisiertem Ist-Stand und gefordertem Soll. Jeder Qualitätsbewertung sollte daher eine möglichst exakte Definition der anzustrebenden Zielkategorien in Form von Leitlinien, Maßstäben oder Standards vorausgehen" (a.a.O., 58). Qualität ist somit als ein relationaler Begriff zu verstehen, d.h. die genaue Bestimmung von Qualität erfolgt jeweils in Bezug auf bestimmte Anforderungen.

In Abhängigkeit davon, aus welcher Perspektive solche Anforderungen oder Erfordernisse formuliert werden, lassen sich für soziale Dienstleistungen insbesondere folgende Ansätze zur Beschreibung des Qualitätsbegriffes unterscheiden (vgl. Garvin, zit. nach BOBZIEN u.a. 1996, 40; ARNOLD 1998, 280f.):

-

Der produktbezogene Ansatz: im Mittelpunkt stehen Eigenschaften der erbrachten Dienstleistung, die zudem präzise und objektiv messbar sein sollen.

-

Der prozess- oder herstellungsbezogene Ansatz: im Mittelpunkt der Betrachtung stehen - vor allem aus der Sicht der Leistungserbringer - Abhängigkeiten zwischen Herstellungsprozess und Qualität der erstellten Leistung.

-

Der kundenbezogene Ansatz: Qualität stellt hier die optimale Erfüllung der Erwartungen der Kunden dar und ist primär von diesen zu beurteilen; die Messung von Qualität erfolgt also anhand subjektiver Kriterien der Kunden.

-

Der wertbezogene Ansatz: in dieser Betrachtungsweise ist das entscheidende Kriterium für Qualität das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis, Kosten und Nutzen eines Produktes bzw. einer Dienstleistung.

Bei einer Beurteilung dieser Ansätze ist zu beachten, dass - wie bereits erwähnt - im sozialen Dienstleistungsbereich verschiedene, i.d.R. an bestimmte Interessengruppen gebundene Sichtweisen bestehen. Deshalb ist in der Praxis sozialer und bildender Arbeit von einer mehr oder weniger gelungenen Synthese oder einem Nebeneinanderbestehen unterschiedlicher Ansätze und damit verbundener Perspektiven auszugehen.

Weiterhin wird Qualität hinsichtlich verschiedener Dimensionen definiert. Eine weit verbreitete und auch hier zugrunde gelegte Systematik ist die in Anlehnung an DONABEDIAN (1980) vorgenommene Unterscheidung nach:

-

Strukturqualität

-

Prozessqualität

-

Ergebnisqualität

Die Dimension Strukturqualität bezieht sich auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Dienstleistungserstellung erfolgt, also z.B. Größe und Ausstattung der genutzten Räumlichkeiten oder die Zahl und Qualifikation der MitarbeiterInnen. Zudem sollten Weiterbildung und Supervision zentrale Bestandteile der Personalentwicklung im sozialen Bereich sein. Von grundlegender Bedeutung ist im Bereich der Strukturqualität das zur Verfügung stehende Budget. Die Prozessqualität hat den konkreten Prozess der Leistungserbringung im Blick, also z.B. die einzelnen Arbeitsschritte oder Interaktionen mit den NutzerInnen. Die Ergebnisqualität befasst sich schließlich mit der Frage der Güte des Endproduktes bzw. nach dem Grad der Zielerreichung. Neben dieser Systematik ist im sozialen Dienstleistungsbereich herauszuheben, dass die Kompetenzen und Ressourcen sowohl des Personals als auch der NutzerInnen einen erheblichen Einfluss insbesondere auf die Prozess- und Ergebnisqualität haben. Letztendlich stehen die genannten Dimensionen nicht unverbunden nebeneinander, sondern es ist von einer Wechselwirkung zwischen ihnen auszugehen.

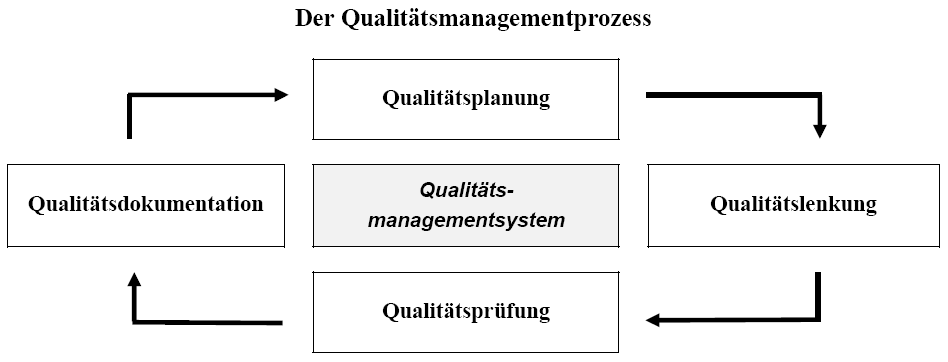

Schließlich soll der Begriff Qualitätsmanagement näher betrachtet werden. Er gilt mittlerweile als Oberbegriff für alle systematischen qualitätsbezogenen Tätigkeiten und umfasst vier Stufen, die zusammenfassend als fortlaufender Regelkreis beschrieben werden können (vgl. ARNOLD 1998, 284f.):

Innerhalb der Qualitätsplanung erfolgen die Bestimmung des Ist-Zustandes, die Entwicklung von Soll-Forderungen und die Ableitung von Verfahren zur Verwirklichung des Soll-Zustandes. In diesem Zusammenhang sind u.a. Fragen nach den Zielen einer Einrichtung (z.B. im Rahmen der Qualitätspolitik), den ‚Kunden' der Dienstleistung und ihren Erwartungen, der aktuell feststellbaren Qualität der Leistungen, den Stärken und Schwächen (‚Über welche Ressourcen verfügen wir?') sowie der Zufriedenheit und den Vorstellungen der MitarbeiterInnen von besonderer Relevanz. Die Qualitätslenkung umfasst sämtliche vorbeugenden, überwachenden und korrigierenden Maßnahmen, die zur Erfüllung der Qualitätsforderungen beitragen und befasst sich daher insbesondere mit den Bereichen Personal- und Organisationskultur, Aufbau- und Ablauforganisation sowie den einrichtungsspezifischen Informations- und Kommunikationssystemen. Im Rahmen der Qualitätsprüfung wird anhand eines Soll-Ist-Vergleichs festgestellt, inwieweit die angestrebten Qualitätsmerkmale auch tatsächlich erreicht wurden (Grad der Zielerreichung). Dazu sind sämtliche qualitätsbezogenen Tätigkeiten und Elemente einer Organisation, z.B. innerhalb sog. Audit- bzw. Prüfverfahren, zu untersuchen. Weisen die Ergebnisse (zumindest in Teilen) auf eine unzureichende Erfüllung des Soll-Zustandes hin, sind entsprechende Verbesserungsmaßnahmen innerhalb der Qualitätsplanung und/oder -lenkung zu ergreifen. Insgesamt wird somit ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung in Gang gesetzt und systematisch weitergeführt. Die Qualitätsdokumentation umfasst die i.d.R. schriftliche Darlegung aller Maßnahmen in den Bereichen Qualitätsplanung, -lenkung und -prüfung. Hierunter fallen u.a. Aussagen zur Qualitätspolitik einer Institution, Leistungsbeschreibungen, Qualitätsstatistiken oder Berichte bzw. Protokolle über durchgeführte Qualitätsprüfungen. Wurden im Rahmen der Einführung eines Qualitätsmanagementkonzeptes alle Stufen durchlaufen, steht am Ende - als ein zentraler Teil der Dokumentation - die Erstellung eines Qualitätshandbuches. Es enthält eine Darstellung der einzelnen inhaltlichen und methodischen Schritte sowie eine Anleitung für die Gestaltung und Dokumentation der Arbeitsprozesse. Qualitätssicherung bezeichnet in diesem Zusammenhang alle o.g. sowie ggf. weitere Maßnahmen, die der Sicherung und Überprüfung einer vorher festgelegten Qualität dienen.

Als umfassendster Qualitätsmanagementansatz gilt das Total-Quality-Management (TQM) (vgl. ARNOLD 1998, 285ff.; BOBZIEN u.a. 1996, 53ff.; ENGELHARDT 2001). Es kann durch vier Elemente gekennzeichnet werden und wird als besonders geeignet für soziale Dienstleistungseinrichtungen angesehen:

-

Kundenorientierung

-

Mitarbeiterorientierung

-

Managementorientierung

-

Prozessorientierung

Die Erfüllung von Kundenerwartungen ist in diesem Konzept zentrales Ziel einer Organisation. Dies gilt nicht nur für externe, sondern ebenso für interne ‚Kunden', wie z.B. die einzelnen Mitarbeiter verschiedener Dienststellen einer Einrichtung, die miteinander zu koordinierende Tätigkeiten zu verrichten haben. Im Konzept des Total-Quality-Management sind die MitarbeiterInnen auf allen Ebenen einer Organisation auf Dauer für die Qualität der Dienstleistung zuständig. Dies impliziert zum einen die Stärkung der Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters bzw. der einzelnen Mitarbeiterin für die Qualität der zu leistenden Arbeit und zum anderen die gezielte Einbeziehung seiner spezifischen Kompetenzen und Ressourcen. Eine solche Mitarbeiterorientierung ist eingebunden in das Prinzip der Managementorientierung. Sie weist Qualität als oberstes Organisationsziel aus und bezieht sich auf die Verantwortung der Leitungsebene für den Aufbau einer ‚Qualitätskultur' in der jeweiligen Organisation. Schließlich betont die Prozessorientierung die kontinuierliche und dynamische Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Qualität des Dienstleistungsangebotes. Qualitätssicherung und -entwicklung wird verstanden als Bestandteil der täglichen Arbeit und ist nicht lediglich Gegenstand von einzelnen Überprüfungen zu bestimmten Zeitpunkten[4].

Im Rahmen der Auseinandersetzung um Qualität und Qualitätsmanagement wird schließlich immer wieder die Frage erörtert, inwieweit eine Zertifizierung des QM-Systems durch eine unabhängige Prüforganisation notwendig ist. Insbesondere im (sozialen) Dienstleistungsbereich wird dieser Aspekt kontrovers diskutiert (vgl. BOBZIEN u.a. 1996, 122f.). Die Kommunale Gemeinschaftsstelle merkt dazu an: "Wer ernsthaft an Qualitätssicherung interessiert ist, kann auf Zertifizierung verzichten, soweit er über eine in der Umsetzung überlegene oder gleichwertige Alternative verfügt und diese den Mitarbeitern und Kunden wirksam vermitteln kann" (KGSt 1995, 44). Entsprechend wurde z.B. im Bereich der medizinischen Rehabilitation durch die Rentenversicherung seit Mitte der 90er Jahre ein Qualitätsmanagementsystem konzipiert, in welchem bewusst keine Zertifizierung angestrebt wird (vgl. DORENBURG 2000, 300ff.). Basierend auf der Unterscheidung zwischen externen und internen Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde - mit wissenschaftlicher Unterstützung - innerhalb einer dreijährigen Erprobungs- und Umsetzungsphase ein externes Qualitätssicherungsverfahren entwickelt, welches im Kern einen regelmäßigen Klinikvergleich anhand relevanter Strukturdaten enthält (Stichwort ‚Benchmarking'). Die Daten werden von einer Forschungseinrichtung gesammelt, aufbereitet und die Ergebnisse in einem Qualitätsbericht zusammengefasst sowie anschließend den Reha-Kliniken zur Unterstützung des internen Qualitätsmanagements zur Verfügung gestellt. Vor allem durch einen qualitätsorientierten Wettbewerb soll ein kontinuierlicher Prozess der Qualitätsverbesserung in den einzelnen Einrichtungen ausgelöst werden[5].

Insgesamt ist festzustellen, dass innerhalb des sozialen Dienstleistungsbereiches in zunehmendem Maße Qualitätsmanagementkonzepte entwickelt, aber auch kritisch diskutiert werden. Neben einer Orientierung an den Prinzipien qualitätssichernder Verfahren wird dabei versucht, die Besonderheiten sozialer Dienstleistungen im Vergleich zur Wirtschaft, aber auch die der einzelnen Einrichtungen und Arbeitsfelder gezielt zu berücksichtigen. Letzteres ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um den spezifischen Zielsetzungen unterschiedlicher Organisationen entsprechen zu können. Daher ist den Verfahren, wie Qualität in sozialen Dienstleistungseinrichtungen zu bestimmen, weiter zu entwickeln und zu prüfen ist, sowie den vielfältigen Schritten und Einflussfaktoren, die hierfür maßgeblich sind, neben der Berücksichtigung struktureller Gemeinsamkeiten, besondere Beachtung zu schenken.

Bei dem hier unter Rückgriff auf die Prinzipien des ‚Total-Quality-Management' entwickelten Qualitätssicherungsansatz, liegt der Schwerpunkt sowohl auf der von den Beteiligten entwickelten Formulierung von Zielen, als auch auf der Verbesserung einer prozessorientierten Arbeitsweise, mit der diese Ziele erreicht werden sollen. Die Ausgangsfrage bei der Konzeptionierung eines Qualitätsmanagementsystems lautet deshalb: Wie können - unter Beachtung der verschiedenen Interessen der Beteiligten - die finanziellen und personellen Ressourcen so eingesetzt werden, dass die Aufgaben, die der sozialen Dienstleistung gestellt sind, effizient erfüllt werden, und wie kann sowohl intern, als auch für Externe ein nachvollziehbarer, d.h. differenzierter und begründeter Nachweis hierüber erfolgen? Angesprochen sind damit zwei grundlegende Aspekte von Qualitätsmanagementkonzepten, nämlich die ‚interne Qualifizierung bzw. Verbesserung' und die Form der ‚externen Darlegung'.

[4] Die Relevanz des TQM-Ansatzes, die nicht nur für den sozialen Sektor, sondern auch für sonstige Dienstleistungen und Wirtschaftzweige besteht, lässt sich auch daran ablesen, dass die anfangs erwähnte DIN EN ISONorm mittlerweile in überarbeiteter Form vorliegt. Hintergrund war eine immer wieder, auch aus den Reihen der Wirtschaft, aufkommende Kritik, die sich vor allem auf die relative Praxisferne des Ansatzes bezog. Die aktuelle DIN EN ISO-Norm lehnt sich eng an die Prinzipien von TQM an und hat insbesondere den Aspekt der Kundenorientierung aufgegriffen. Aufgrund der kritischen Betrachtung der DIN EN ISO-Norm wurde - initiiert durch führende Wirtschaftsunternehmen - für den europäischen Markt bereits seit längerem ein alternatives Qualitätsmanagementkonzept entwickelt. In Anlehnung an US-amerikanische Vorbilder wurde 1988 die European Foundation of Quality Management (EFQM) gegründet, unter deren Namen ein auf den Grundsätzen des TQM basierendes eigenes Qualitätsmanagementmodell konzipiert wurde (vgl. www.deming.de u. www.deutsche-efqm.de).

[5] Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) führt seit 1998 einen sogenannten Kennzahlenvergleich durch. Dieser beinhaltet sowohl quantitatives als auch (zunehmend) qualitatives Benchmarking (vgl. con_sens o.J. und www.bagues.de).

In der EQUAL-Partnerschaft lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Qualitätsstandard zur "Vernetzung in der Integrationsarbeit". Dies war zentrale Grundlage zur Bestimmung eines Soll-Ist-Vergleichs und damit Voraussetzung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Rahmen der Netzwerkarbeit. Die Qualitätsstandards ‚Vernetzung' wurden im Rahmen der EP ‚Keine Behinderungen trotz Behinderung' mit den MitarbeiterInnen der Teilprojekte des Instituts für Erwachsenenbildung (IEB) in Aurich, des Föbis-Instituts in Merseburg und der Integrationsbegleitung ACCESS in Erlangen entwickelt. Ausgangspunkt war die Beschreibung des aktuell in den jeweiligen Teilprojekten genutzten Netzwerkes (Ist-Stand).

Ein Qualitätsstandard ist aus drei Elementen aufgebaut:

-

einem Leistungsziel, das innerhalb der Integrationsbegleitung anzustreben ist, wie z.B.: ‚Akquisition passgenauer Arbeitsplätze mittels Sensibilisierung betrieblicher Entscheidungsträger für die Fähigkeiten behinderter Menschen'

Leitfrage: Was soll erreicht werden?

-

i.d.R. mehreren Handlungsleitlinien, die beschreiben, welche konkreten Vorgehens- bzw. Arbeitsweisen zur Erreichung eines Leistungszieles führen

Leitfrage: Wie kann das Leistungsziel effizient erreicht werden?

-

i.d.R. mehreren und selbstevaluativ einzusetzenden Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung, die festlegen, woran das Erreichen des jeweils verfolgten Leistungsziels zu erkennen ist

Leitfrage: Woran ist zu erkennen, dass das Leistungsziel erreicht wurde?

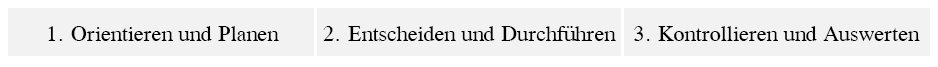

Abgeleitet ist diese Systematik aus handlungstheoretischen Grundlagen, die von der Annahme ausgehen, dass jedem bewussten und zielgerichteten Handeln eine gewisse Abfolge zugrunde liegt: 1. Orientieren und Planen, 2. Entscheiden und Durchführen sowie 3. Kontrollieren und Auswerten (vgl. HACKER 1998, 54 u. 249ff.; OESTEREICH 1981; VOLPERT 1980). Wo sich diese Abfolge innerhalb der Qualitätsstandards wiederfindet, veranschaulicht folgende Abbildung:

Die Qualitätsstandards enthalten zudem die Dimensionen Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität: Die Prozessqualität lässt sich im Wesentlichen anhand von Handlungsleitlinien und die Ergebnisqualität mittels der Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung, die sich auf das jeweilige Leistungsziel beziehen, bestimmen. Die Strukturqualität umfasst, wie erwähnt, die erforderlichen Rahmenbedingungen unter denen die Bereitstellung einer Dienstleistung erfolgt. Die Bestimmung der Strukturqualität kann, wie im vorliegenden Ansatz, den einzelnen Qualitätsstandards zugeordnet werden oder übergreifend für die gesamte Dienstleistung erfolgen. Hierbei kann insbesondere bei bereits bestehenden Qualitätssicherungssystemen auf vorhandene Unterlagen zurückgegriffen werden. Die Entwicklung der Standards erfolgt anhand eines erprobten und strukturierten Leitfragenkatalogs.

Der Begriff ‚Leistungsziel' wurde gewählt, um deutlich zu machen, dass es sich dabei um Zielsetzungen innerhalb eines Dienstleistungsprozesses handelt und diese damit gegenüber fallbezogenen Zielbestimmungen - z.B. im Rahmen der Erstellung eines Integrationsplans - abzugrenzen.

‚Handlungsleitlinien' beschreiben die konkreten Vorgehens- bzw. Arbeitsweisen, die zur Erreichung eines Leistungszieles dienen. Sie sollten so formuliert sein, dass sie

-

auf der einen Seite genügend konkret sind, um die Integrationsarbeit anleiten und eine relevante Strukturierungs- und Arbeitshilfe für die MitarbeiterInnen darstellen zu können,

-

auf der anderen Seite allgemein genug sein, um die notwendige Flexibilität in der fallbezogenen Ausgestaltung der Arbeitsprozesse zu gewährleisten.

Die Frage des richtigen Grades der Ausdifferenzierung von Handlungsleitlinien erfordert letztlich etwas Übung und ist auch von den Arbeitsgewohnheiten und -bedürfnissen der jeweiligen MitarbeiterInnen abhängig.

‚Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung' legen fest, woran das Erreichen der verfolgten Leistungsziele (und damit der Erfolg) zu erkennen ist. Oftmals wird dieser Aspekt in der Praxis mehr intuitiv erfasst und weniger systematisch untersucht und dokumentiert. Dies hat zur Folge, dass Dritten - z.B. dem Auftraggeber bzw. Leistungsträger - vor allem qualitative Ergebnisse der Arbeit häufig nur schwer zu vermitteln sind. Aber auch für sich selbst und im eigenen Team sind die (Zwischen-) Resultate der Integrationsarbeit dadurch selten direkt fassbar. Erfolge lassen sich somit nicht adäquat darstellen, und bei unzureichender Zielerreichung können notwendige Veränderungen bzw. Verbesserungen kaum erkannt oder nicht schnell genug umgesetzt werden. Gängige Verfahren zur Überprüfung der Zielerreichung sind das systematische Einholen von Rückmeldungen der am Integrationsprozess beteiligten Gruppen (z.B. Zufriedenheit von NutzerInnen und Betrieben), die Bestimmung von Indikatoren für eine Zielerreichung (z.B. die Weiterbeschäftigung des Nutzers bzw. der Nutzerin oder dessen bzw. deren Arbeitszufriedenheit im Anschluss an eine Krisenintervention) sowie der Einsatz von Checklisten (häufig zur Prozesskontrolle, d.h. zur Überprüfung des Arbeitsablaufes eingesetzt). Damit ist es möglich neben quantitativen Ergebnissen, wie Vermittlungszahlen, auch qualitative Erfolge der Arbeit darzustellen.

Nach der Entwicklung der Qualitätsstandards ‚Vernetzung' wurden die Standards zur Sicherung ihrer nachhaltigen Wirkung in das bestehende Qualitätssicherungssystem des Trägers (soweit vorhanden) integriert. Unabhängig davon, ob innerhalb eines Trägers bereits Qualitätssicherungssysteme bestehen oder noch zu entwickeln sind, hat es sich bewährt, i.d.R. jährliche Bewertungen der Dienstleistungen durchzuführen. Mit Hilfe solcher ‚Auditverfahren' sollen die Arbeitsprozesse, -strukturen und -ergebnisse, aber auch die Qualitätsinstrumente, regelmäßig überprüft und im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs kontinuierlich weiter entwickelt werden.

Im Folgenden ist eine exemplarische Übersicht über die in der Fachliteratur vorliegenden Definitionen von Audits aufgelistet:

-

Allgemeine Definition: "Audits sind regelmässige Überprüfungen von Organisationen hinsichtlich der Erfüllung der Ziele der Organisation"(REHN 1999, 30).

-

BMFSFJ[6]: "Als Audit bezeichnet man Qualitätsbewertungen, die einerseits der (internen) Stabilisierung und Verbesserung des QM-Systems und andererseits dem Nachweis der Qualitätsfähigkeit gegenüber Externen dienen."

-

DIN ISO 10 011: "Ein Qualitätsaudit ist eine systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob die qualitätsbezogenen Tätigkeiten und die damit zusammenhängenden Ergebnisse den geplanten Anordnungen entsprechen und ob diese Anordnungen wirkungsvoll verwirklicht und geeignet sind, die Ziele zu erreichen" (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG 1992b).

Die ‚allgemeine Definition' zeigt an, dass es sich bei einem Audit im Kern um ein Qualitätssicherungsinstrument zur Bewertung des Grades der Zielerreichung in verschiedenen Bereichen einer Organisation handelt. Die vom Bundesministerium angeführte Definition weist außerdem auf den Nutzen von Audits sowohl für interne als auch externe Zwecke hin. Der externe Nachweis der Qualitätsfähigkeit erfolgt i.d.R. gegenüber dem Leistungsträger und/oder einer Zertifizierungsstelle. Den Aspekt der Zertifizierung greift auch die ISO-Norm heraus. In der dort enthaltenen Begriffsbestimmung wird besonderer Wert auf die Feststellung der ‚Unabhängigkeit der Untersuchung' gelegt. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass Audits im Rahmen der ISO-Norm letztendlich auch zur Zertifizierung von Organisationen eingesetzt werden.

Die aktualisierte Audit-Norm DIN EN ISO 19 011[7] definiert interne und externe Audits folgendermaßen: "Interne Audits, manchmal auch ‚Erstparteien-Audits' genannt, werden von oder im Namen der Organisation selbst für (...) interne (bewertende, d.Verf.) Zwecke durchgeführt (...). In vielen Fällen, insbesondere bei kleinen und mittleren Organisationen, lässt sich die (...) angesprochene Unabhängigkeit dadurch nachweisen, dass keine Verantwortung für die zu auditierenden Bereiche vorliegt." Und: "Externe Audits schließen ein, was allgemein ‚Zweit-' oder ‚Drittparteien-Audits' genannt wird. Zweitparteien-Audits werden von Parteien, die ein Interesse an der Organisation haben, wie z.B. Kunden, (...) durchgeführt. Drittparteien-Audits werden von externen unabhängigen Organisationen durchgeführt (z.B. im Rahmen einer Zertifizierung, d. Verf.)" (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG 2002, 8).

Zu den externen Audits, insbesondere den Zweitparteien-Audits, ist anzumerken, dass dafür auch MitarbeiterInnen des zuständigen Leistungsträgers (Auftraggebers) in Betracht kommen, da sie ein direktes Interesse an der Qualität der Arbeit der Auftragnehmer haben. Eine Variante könnte zudem darin liegen, Fachkräfte aus anderen Diensten zu einem Auditgespräch einzuladen. Nehmen an einem solchen Austausch mehrere Dienste teil, wäre eine ‚wechselseitige Fremdbeurteilung' (‚peer review') denkbar (vgl. MEINHOLD 1996, 48; HEINER, 1996, 35ff.; REHN 1999, 29ff.).

Neben den exemplarisch genannten grundlegenden Definitionen werden unter dem Begriff ‚Qualitätsaudit' im Allgemeinen drei Arten von Audits zusammengefasst, womit gleichzeitig die zentralen Untersuchungsbereiche benannt sind (vgl. KAMISKE/BRAUER 1995, 5ff.; KRAEMER-FIEGER u.a. 1996, 74f.):

-

Produktaudit: als Untersuchung, d.h. Bestimmung und Beurteilung von (ausgewählten) Ergebnissen der erbrachten Dienstleistung unter besonderer Beachtung der Fragestellung, ob den verschiedenen ‚Kundenanforderungen', wie z.B. von Nutzern, Betrieben oder sonstigen Kooperationspartnern, Rechnung getragen wird.

-

Verfahrensaudit (oder Prozessaudit): als Untersuchung der Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der eingesetzten Vorgehensweisen sowie der Einhaltung bestehender Vorgaben in einer Abteilung oder einem Dienst.

-

Systemaudit: als Untersuchung zum Nachweis der Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit des gesamten Qualitätsmanagementsystems. Findet das Systemaudit im Rahmen von Zertifizierungsverfahren statt, so wird es von einer unabhängigen Prüforganisation durchgeführt.

Die aufgeführten Begriffsbestimmungen machen deutlich, dass innerhalb von Audits Bewertungen der Leistungsfähigkeit von Organisationen vorgenommen werden. Diese Bewertungen stellen jedoch keinen Selbstzweck dar, sondern sind Mittel sowohl zum Zweck der transparenten Darstellung der Qualität der Arbeit (intern und extern) als auch der kontinuierlichen Verbesserung. Allgemein kann das Audit auch als Reflexions- und Verbesserungsgespräch bezeichnet werden.

Trotz dieser begrifflichen Bestimmung der Audits kann in der Praxis der Aspekt der Bewertung dazu führen, dass Fachkräfte einem Audit zuerst mit einer gewissen Skepsis begegnen, da sie damit eine persönliche Leistungsbeurteilung verbinden. Dazu ist festzuhalten, dass bei einem Audit grundsätzlich die Arbeit als Ganzes im Mittelpunkt der Beurteilung steht. Bei der Analyse möglicher Problembereiche ist aber, neben den internen und externen Rahmenbedingungen, letztendlich (gerade in sozialen Handlungsfeldern) auch die Fachlichkeit der MitarbeiterInnen zu beurteilen. Dies insbesondere deshalb, um einen notwendigen Fortbildungsbedarf erkennen zu können.

Zur Abgrenzung von anderen Steuerungsinstrumenten und Fragestellungen in Diensten sei darauf hingewiesen, welche Aspekte nicht Gegenstand von Audits sind: Persönliche Probleme, Teamprobleme oder Leitungsfragen, die unabhängig von den Arbeitsinhalten existieren, werden innerhalb von Audits nicht oder allenfalls mittelbar angesprochen. Ein Audit ersetzt somit weder supervisorische noch dienstrechtliche oder disziplinarische Funktionen. Es liegt in der Verantwortung des Auditors, dass - mit dem Hinweis auf zuständige Gremien - entsprechende Themen nicht aufgegriffen werden.

Aufgrund der genannten Zweckbestimmung der Audits sind folgende Voraussetzungen für die Durchführung effektiver Audits grundlegend (vgl. KRAEMER-FIEGER u.a. 1996, 76ff.):

-

eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens zwischen den Beteiligten,

-

kooperative Gesprächsführungskompetenz der Beteiligten, wie z.B. aktives Zuhören, nondirektive Fragetechnik, sachliches argumentieren, Anerkennung und positive Rückmeldung geben,

-

ein Verständnis von einer Institution als ‚lernende Organisation', in der die Weiterentwicklung von Qualität als etwas Selbstverständliches angesehen wird,

-

übereinstimmende und eindeutige Zweckbestimmung der Audits,

-

eine ergebnisorientierte Durchführung des Audit,

-

Konsens und Klarheit in Bezug auf die Maßstäbe zur Bewertung erfolgreicher Arbeit,

-

geregelte Zuständigkeiten für Bewertungen (Wer bewertet was?),

-

Klärung des Verwertungszusammenhangs (Was geschieht mit den Ergebnissen?).

Mit Hilfe von Audits kann in den Bereichen Prozeß-, Struktur- und Ergebnisqualität eine systematische Erhebung und Auswertung relevanter Informationen erfolgen. Ein Audit sollte die gezielte Identifizierung von Stärken und Schwächen eines Dienstes sowie eine differenzierte Analyse von dahinter liegenden Ursachen und Gründen ermöglichen. Aufgrund seines Prüfaspektes stellt das Audit ein wichtiges Führungs- und Steuerungsinstrument sowohl für den Träger als auch den Leistungsträger dar.

Ausgehend von den genannten Definitionen und Begriffsbestimmungen kann zur Durchführung von Audits folgendes festgehalten werden:

-

Audits sind regelmäßige Überprüfungen zur Zielerreichung in den Diensten (Soll-Ist-Vergleich) zum Zweck der transparenten Darstellung der Qualität der Arbeit nach innen und außen sowie der kontinuierlichen Verbesserung. Aufgrund seines Prüfaspektes ist das Audit ein wichtiges Führungs- und Steuerungsinstrument für und in Organisationen.

-

Das Audit ist sowohl Produkt- als auch Verfahrens- und Systemaudit im oben definierten Sinne, unabhängig davon, ob eine Zertifizierung erfolgt.

-

Die relevanten Informationen zu den Dimensionen Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität werden zusammengefasst, präsentiert und reflektiert.

-

Notwendige Strategien der Weiterentwicklung bzw. Verbesserung werden bestimmt, vereinbart und deren Einhaltung geprüft.

Im Rahmen der Planung und Durchführung interner und externer Audits in Organisationen sollten alle beteiligten Ebenen einbezogen werden. Für das interne Audit sind dies Fachkräfte und Leitung. Erfolgt zudem ein externes Audit mit dem Leistungsträger (siehe oben: ‚Zweitparteien-Audit'), ist dieser in einem weiteren Schritt einzubeziehen. Im Austausch zwischen den Ebenen Fachkräfte, Träger und Leistungsträger sollte eine ‚Verdichtung' der Informationen, die im Rahmen der Qualitätsdokumentation gesammelt wurden, stattfinden. Grundsätzlich kann daher (auch unabhängig von Verfahren zur Zertifizierung) folgender allgemeiner Ablaufplan zur Durchführung von Audits in Organisationen beschrieben werden:

|

Allgemeiner Ablaufplan interner und externer Audits |

||

|

Arbeitsschritte |

Ergebnisse |

beteiligte Personen |

|

Erstellen eines Ergebnisprotokolls |

|

|

Erstellen eines internen Auditberichts Der Bericht dient gleichzeitig zur Vorbereitung des externen Audits! |

|

|

Erstellen eines externen Auditberichts |

|

|

[a] bzw. der Dienststelle oder Organisationseinheit |

||

Da die MitarbeiterInnen den Auftrag der Dienste mittels konkreter und fachlich fundierter Handlungsschritte umzusetzen haben, sollte ihnen zuerst die Möglichkeit gegeben werden anhand der QM-Dokumentationen die Qualität ihrer Arbeit selbst einzuschätzen und zu belegen. Dazu fertigen sie ein Ergebnisprotokoll an, in welchem die wichtigsten Informationen zusammengefasst sind (1. Schritt). Im internen Audit (2. Schritt) erfolgt anschließend - unter Rückgriff auf das Ergebnisprotokoll - die Bewertung der Arbeit durch den Träger im Rahmen eines Reflexionsgespräches zwischen Fachkräften, dem/der Fachvorgesetzten und evtl. weiteren TrägervertreterInnen, wie z.B. dem/der GeschäftsführerIn. Es sollten auf jeden Fall jene TrägervertreterInnen anwesend sein, die auch an einem externen Audit teilnehmen. Die Auswahl sollte daran orientiert sein, wer beim externen Audit auch über Entscheidungsbefugnisse verfügt. Das interne Audit dient gleichzeitig zur Vorbereitung eines externen Audits, weshalb der interne Auditbericht rechtzeitig an alle dort Beteiligten zu versenden ist. Findet ein externes Audit statt (3. Schritt), sollte der zuständige Leistungsträger sowohl für die Initiierung als auch die Durchführung und Auswertung verantwortlich sein.

Für das Auditverfahren sind grundsätzlich folgende Punkte festzulegen:

-

Welche Person übernimmt die Leitung des internen bzw. externen Audits (Auditor) und ist damit verantwortlich für Initiierung, Durchführung und Auswertung des jeweiligen Audits, einschließlich Protokollführung und Erstellung des Auditberichts?

-

In welcher Form erfolgt eine Einigung über die jeweiligen Inhalte des internen und externen Auditberichts?

-

Darüber hinaus sind Häufigkeit (i.d.R. sind jährliche Auditverfahren zu empfehlen) Termine, Dauer, Ort, verwendete (QM-) Dokumente sowie Auditinstrumente (z.B. Leitfragen, s.u.) und spezifischer Ablaufplan festzulegen.

Auf der Basis der vereinbarten und ausgewerteten QM-Dokumentation zu Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität können folgende grundlegende Leitfragen zur Planung und Durchführung von Audits genutzt werden:

|

Leitfragen zur Planung und Durchführung von - internen und externen - Audits |

Bei allen Fragen sollte auf die Anforderungen und Zufriedenheit der zentralen "Kunden" wie NutzerIn, Betriebe und wichtige Kooperationspartner besonders eingegangen werden. Hinweis: Bei der Bewertung der Ergebnisse und der Bestimmung von Verbesserungsmaßnahmen ist unbedingt zu beachten, welche Ergebnisse vom Dienst überhaupt direkt beeinflussbar, d.h. steuerbar sind. Entsprechend ist der Ressourceneinsatz zu planen. |

Zu den aufgeführten Leitfragen 1-3 sowie 8-10 sind schließlich die erforderlichen Maßnahmen zur Weiterentwicklung bzw. Verbesserung abzustimmen und in einem ‚Ziel- und Maßnahmenkatalog' verbindlich festzuhalten. Dies geschieht unabhängig davon, ob auch ein externes Audit durchgeführt wurde:

|

Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen |

|||

|

Was ist zu tun? |

Wer setzt dies um? |

bis wann? |

geprüft? |

|

1. |

|||

|

2. |

|||

|

etc. |

Die Ergebnisse der Umsetzung der Verbesserungsvorschläge sind dann - neben den o.g. Leitfragen - beim nächsten Audit Gegenstand der Analyse und Bewertung.

Konzepte und Instrumente der Qualitätssicherung können somit im besonderen Maße zur Organisationsentwicklung und Zukunftssicherung eines (Sozial-) Unternehmens beitragen. Eine Darstellung theoretischer Grundlagen und Modelle der Organisationsentwicklung sowie das Konzept der "lernenden Organisation" sind als Anlage beigefügt.

ARNOLD, U.: Qualitätsmanagement in sozialwirtschaftlichen Organisationen. In: Arnold, U.; Maelicke B. (Hg.): Lehrbuch der Sozialwirtschaft. Baden-Baden 1998, 277-316

BAUR, F.: Besser und billiger - Das persönliche Budget und die Finanzierung der Hilfen für behinderte Menschen. In: Blätter der Wohlfahrtspflege 4/2004, 130-133

BERTELSMANN STIFTUNG, BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT, DEUTSCHER LANDKREISTAG, DEUTSCHER STÄDTETAG, DEUTSCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND (Hg.): Handbuch Steuerung der Arbeitsmarktpolitik - Prinzipien, Methoden und Instrumente. Gütersloh 2003

BOBZIEN, M.; STARK, W.; STRAUS, F.: Qualitätsmanagement. Alling 1996

BMFSFJ BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND (Hg.): Qualitätsmanagement in der Caritas-Jugendhilfe GmbH Köln. Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe, Heft Nr. 18. Bonn 1998

BUNGART, J.; SUPE, V.; WILLEMS, P.: Handbuch zum Qualitätsmanagement in Integrationsfachdiensten. Düsseldorf, Köln, Münster 2001. Herausgeber: Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie (MASQT) NRW; Landschaftsverband Rheinland (LVR (Integrationsamt) und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Integrationsamt)

Con_sens - Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2003 und 2004. Erstellt für die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Hamburg o.J.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG e.V.: Qualitätsmanagement und Elemente eines Qualitätssicherungsverfahrens - Leitfaden für Dienstleistungen, DIN ISO 9004-2. Berlin 1992a

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG e.V.: Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Auditdurchführung, DIN ISO 10 011-1. Berlin 1992b (vgl. aktualisierte Fassung: DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG e.V 2002)

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG e.V.: Leitfaden für Audits von Qualitätsmanagement- und/oder Umweltmanagementsystemen, DIN EN ISO 19011. Berlin 2002

DORENBURG, U.: Das Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherung. In: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Hg.): Rehabilitation im Wandel. Kongressbericht des 3. Bundeskongresses für Rehabilitation in Suhl 1999. Frankfurt a. M. 2000, 300-302

DONABEDIAN, A.: The Definition of Quality and Approaches to its Assessment and Monitoring. Vol. 1, Ann Arbor 1980

ENGELHARDT, H. D.: Total Quality Management: Konzept - Verfahren - Diskussion. Augsburg 2001

HACKER, W.: Allgemeine Arbeitspsychologie: psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle 1998

HEINER, M.: Evaluation zwischen Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. In: Heiner, M. (Hg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg 1996, 20-47

IMPULSE - Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (www.bag-ub.de): Persönliches Budget für Menschen mit Behinderung in Hessen - Konzeption eines Modellversuches. 11/2002, 27ff.

KAMISKE, G. F.; BRAUER, J.-P.: Qualitätsmanagement von A bis Z. München, Wien 1995

KGSt KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE: Qualitätsmanagement. Köln, Bericht 6/1995

KÖNIG, E.; VOLMER, G.: Systemische Organisationsberatung. Weinheim 1997

KRAEMER-FIEGER, S.; ROERKOHL, A.; KÖLSCH, R.: Qualitätsmanagement in Non-Profit-Organisationen. Wiesbaden 1996

MEINHOLD, M.: Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Br. 1996

MERCHEL, J.: Sozialverwaltung oder Wohlfahrtsverband als »kundenorientiertes Unternehmen«: ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Leitbild? In: Neue Praxis, 4/1995, 325-340

OESTERREICH, R.: Handlungsregulation und Kontrolle. München, Wien, Baltimore 1981

REHN, B.: Interne Qualitätsprüfungen. Audits und Selbstevaluation. Freiburg 1999

SCHELLBERG, K.: Betriebswirtschaftslehre für Sozialunternehmen. Augsburg 2004

SCHWARTE, N.; OBERSTE-UFER, R.: Qualitätssicherung und -entwicklung in der sozialen Rehabilitation Behinderter: Anforderungen an Prüfverfahren und Instrumente. In: Schubert, H.-J.; Zink, K. J. (Hg.): Qualitätsmanagement in sozialen Dienstleistungsunternehmen. Neuwied, Kriftel/Ts., Berlin 1997, 56-83

VOLPERT, W. (Hg.): Beiträge zur Psychologischen Handlungstheorie. Bern 1980

Inhaltsverzeichnis

Organisationsentwicklung und ‚lernende Organisation'[8]

Der stetige wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Wandel (z.B. Veränderungen von Art und Umfang des Arbeitsplatzangebotes, ‚neue' Leitbilder der Integration und Normalisierung in der Behindertenhilfe), der sich u.a. in Gesetzesnovellierungen niederschlägt (siehe z.B. Änderung des Schwerbehindertengesetzes mit Wirkung vom 1.10.00), erfordert eine entsprechende Entwicklung bzw. Anpassung von Organisationen und der in ihnen arbeitenden Menschen. Ein solcher Wandel, dessen Dynamik in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre verstärkt zugenommen hat, stellt somit die Frage nach der Zukunftsfähigkeit auch sozialer Dienstleistungseinrichtungen. OPPL (1991, 173) weist in Anlehnung an GERNERT (1987, 69) darauf hin, daß bei einem Branchenvergleich die freie Wohlfahrtspflege im Hinblick auf die Anzahl der Beschäftigten bereits an vierter Stelle in der Bundesrepublik steht. Gleichzeitig stellen - so resümiert OPPL kritisch - die "Zahl der Mitarbeiter und die zu koordinierenden Aufgaben (...) erhebliche Anforderungen an das ‚Managing', dem die Betriebe von ihrer Aufbau- und Ablauforganisation her nicht gewachsen sind, einmal abgesehen von dem ‚Knowhow'-Defizit bei den Führungskräften selbst" (a.a.O., 173; vgl. ENGELHARDT u.a. 1996, 13-62). OPPL (ebd.) spricht deshalb von der ‚Krise der Wohlfahrt' und zeigt die Notwendigkeit auf, die Qualität der Organisation von Einrichtungen mit Hilfe des Konzeptes Organisationsentwicklung entscheidend zu verbessern.

Für ein grundlegendes Verständnis von ‚Organisationsentwicklung' soll - in Anlehnung an ENGELHARDT u.a. (1996) - für die weiteren Ausführungen eine allgemeine Begriffsbestimmung herangezogen werden: Organisationsentwicklung umfaßt danach "alle geplanten Schritte und Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, wesentliche Aspekte einer Organisation, nämlich Arbeitsabläufe, kommunikative Prozesse, Strukturen, die Organisationskultur oder -dynamik eines Unternehmens oder ihr Gesamtgefüge unter maßgeblicher Beteiligung der Mitarbeiter in Richtung auf vorgegebene Ziele hin zu optimieren" (a.a.O., 64). In Ergänzung dieser Definition und unter Berücksichtigung der unten näher beschriebenen Eigendynamik von Organisationen, können diese Ziele allerdings auch selbst gesteckt sein. Das Verständnis des Begriffs ‚Organisationsentwicklung' ist in der Fachliteratur allerdings nicht einheitlich[9], abhängig von theoretischen Grundlagen und selbstverständlich einem historischen Wandel unterworfen. SCHWARZ (1995, 33) weist darauf hin, dass Organisationstheorien und Managementkonzepte seit Beginn der Industrialisierung und der wissenschaftlichen Erforschung ihrer Bedingungsfaktoren eine weitgehend ‚symbiotische Verbindung' eingehen. Die Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen war immer eng verknüpft mit einer permanenten Diskussion und Reflexion von Leitungs- und Führungsaufgaben. Ohne die Entwicklung theoretischer und konzeptioneller Ansätze hier im Detail beschreiben zu können, läßt sie sich anhand folgender Begriffe bzw. Etappen grob skizzieren[10]:

-

‚Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung' (F.W. Taylor, 1856-1915) und ‚bürokratisch-administrative Modelle' (M. Weber, 1864-1920 und H. Fayol 1841-1925) zu Beginn des 20. Jahrhunderts;

-

‚sozialpsychologisch-verhaltenswissenschaftliche Ansätze' der sog. Human-Relations-Bewegung seit ca. 1930 mit ersten Untersuchungen von sozialen Interaktionen in Organisationen (vgl. u.a. F. Roethlisberger, W. Dickson und G.E. Mayo)[11];

-

‚motivations- und partizipationsorientierte Modelle' seit den 50er und 60er Jahren im Rahmen der sog. Human-Resources-Konzepte, die zu einer verstärkten Berücksichtigung von Erkenntnissen aus z.B. der humanistischen Psychologie und Gruppendynamik führten (vgl. u.a. A.H. Maslow, D. McGregor, K. Lewin und F. Herzberg);

-

‚systemtheoretische und ganzheitliche Ansätze' seit den 70er Jahren (vgl. u.a. N. Luhmann und G.J.B. Probst).

Die genannten Modelle haben sich jedoch nicht (unbedingt) gegenseitig abgelöst. In der Organisationswirklichkeit von einzelnen Unternehmen lassen sich deshalb oft (Teil-) Aspekte aus dem Blickwinkel verschiedener Ansätze beobachten und es ist eher von einer bestimmten und mehr oder weniger klar formulierten Schwerpunktsetzung in der theoretischen Orientierung von Organisationsentwicklungs- und Leitungskonzepten auszugehen.

Die weiteren Überlegungen der Forschungsstelle greifen vor allem systemtheoretische Ansätze auf[12]. Organisationen werden hier verstanden als ‚offene' Systeme, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind (vgl. ENGELHARDT u.a. 1996, 65f.):

-

Ziele, die insbesondere durch Auftrag und Leitbild einer Einrichtung bestimmt sind;

-

Sozialstruktur, die vor allem definiert wird durch Aufbau- und Ablauforganisation, sowie formelle und informelle Informations- und Kommunikationsstrukturen;

-

Technologie, d.h. die Arbeitsmittel und Methoden, die für die Zielerreichung und Prozeßgestaltung zur Verfügung stehen;

-

Beteiligte, d.h. Leitung und Mitarbeiter einerseits und die ‚Kunden' andererseits;

-

Austauschbeziehungen, die sowohl intern als auch mit relevanten ‚Umwelten' erfolgen[13].

Organisationen als soziale Systeme stellen aufgrund der in ihnen tätigen Menschen lebendige und ganzheitliche ‚Gebilde' dar, deren Elemente (s.o.) miteinander vernetzt sind und sich wechselseitig beeinflussen. Bei einer systemischen Betrachtung von Organisationen stehen deshalb die Beziehungen und die Kommunikation zwischen den ‚Teilen', d.h. vor allem die Interaktionen der Beteiligten, im Mittelpunkt[14]. Damit eine Organisation und die in ihr ablaufenden Prozesse effektiv und effizient funktionieren, müssen die einzelnen Elemente sinnvoll aufeinander abgestimmt sein und die jeweiligen Akteure produktiv zusammenarbeiten. Dabei sind die Organisationsstrukturen und die Verhaltensweisen der Mitglieder sowohl das Ergebnis von Austauschprozessen innerhalb des Systems (z.B. aufgrund der Frage: Welche Ziele verfolgen wir?) als auch der Organisation mit der ihr eigenen Umwelt (z.B. aufgrund der Frage: Welche hemmenden und förderlichen Bedingungen finden wir vor?)[15].

Offene Systeme besitzen prinzipiell eine ‚natürliche Eigendynamik' und sind daher grundsätzlich in der Lage, ‚bewußt' und zielgerichtet zu planen sowie ihre Austauschbeziehungen aktiv zu steuern. Deshalb verfügen sie über relative Autonomie, sowie die Fähigkeit zur Selbstorganisation und Koevolution mit anderen Systemen, als wichtige Voraussetzung, um mit Veränderungen in der Um- und Inwelt von Organisationen adäquat umzugehen (vgl. SCHLIPPE V./ SCHWEITZER 1998, 61ff.; EBERL 1996, 125ff.). ENGELHARDT u.a. (1996, 72) unterscheiden in diesem Zusammenhang punktuelle und grundlegende Veränderungen von Organisationen. So gibt es - z.B. aufgrund der Teilautonomie einzelner Abteilungen - durchaus auch relativ isoliert zu entwickelnde Problemlösungen, wobei aber auch diese u.U. Auswirkungen auf das Gesamtgefüge haben. Komplexe Anforderungen, mit denen sich Organisationen (neu) konfrontiert sehen, bedingen jedoch umfangreichere Veränderungsmaßnahmen.

Veränderungen und neue Anforderungen

Innerhalb des Arbeitsfeldes Integrationsbegleitung bestehen solche Anforderungen z.B. durch die Verabschiedung des SGB IX (Juni 2001), die Einführung des Rechtsanspruchs auf ein Persönliches Budget (Januar 2008), die Ratifizierung der VN-Behindertenrechtskonvention (März 2009) oder die zunehmende Ausschreibungspraxis im Bereich der beruflichen Rehabilitation. Diese veränderten Rahmenbedingungen können die Arbeit von Fachdiensten entscheidend verändern.

Das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung im Rahmen von umfassenden Qualitätsmanagementansätzen

zeigt allerdings auch, wie fortlaufende punktuelle Entwicklungen letztendlich

zu grundlegenden Veränderungen führen können[16].

Systeme lassen sich anhand der Art der Beziehungen sowohl zwischen ihren Elementen als auch zu ihrer Umgebung voneinander abgrenzen, d.h. Personen sind aufgrund bestimmter aufeinander bezogener Verhaltensweisen und Kommunikationsprozesse ‚Mitglied' in einem System[17]. Dadurch entwickeln einzelne Organisationen eine spezifische, von anderen Organisationen unterscheidbare, Identität. Diese Tatsache kann gezielt zur Erhöhung der Identifikation der Mitglieder mit ihrer Einrichtung und der Werbewirksamkeit nach außen genutzt werden (Stichworte ‚Leitbild' und ‚Corporate Identity'). Jedoch ist zu beachten, dass einzelne Personen i.d.R. unterschiedlichen (beruflichen und privaten) Systemen angehören[18].

Dies macht auf einer theoretischen Ebene deutlich, daß enge Wechselwirkungen zwischen verschiedenen (z.B. inner- und außerbetrieblichen) Systemen bestehen können, welche innerhalb von Personal- und Managementkonzepten zu berücksichtigen sind[19].

Insgesamt wird zunehmend anerkannt, daß sich Organisationsentwicklungsmodelle nicht auf die Betrachtung von Organisationsstrukturen beschränken dürfen. Die Einstellungen, Erwartungen und Qualifikationen der Mitarbeiter haben insbesondere in sozialen Einrichtungen einen hohen Stellenwert für die Erreichung der von der Organisation gesetzten Ziele. Daher beschäftigen sich moderne OE-Konzepte grundsätzlich mit zwei Hauptaspekten (vgl. ENGELHARDT u.a., 68):

-

Steigerung der Effektivität bzw. Produktivität einer Organisation durch Verbesserung der Arbeitsabläufe und -methoden auf der Basis der Förderung von Flexibilität, Innovationsbereitschaft und Lernfähigkeit des Systems.

-

Steigerung der Humanität der Arbeitsbedingungen, d.h. die Verbesserung der Arbeitssituation der Mitarbeiter durch die Gewährleistung von Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Handlungs- und Entscheidungsspielräumen, sowie durch Mitwirkung an Entscheidungs- und Beratungsprozessen, die die eigene Arbeit betreffen.

Das bedeutet, daß Organisationsentwicklung immer auch Personalentwicklung umfaßt. Nicht zuletzt aus diesem Grund weist die Deutsche Gesellschaft für Organisationsentwicklung (DGO, gegründet 1980) in ihrer Definition von OE insbesondere auf den Prozeß- und Zeitaspekt entsprechender Maßnahmen hin, und versteht unter Organisationsentwicklung "einen längerfristig angelegten, organisationsumfassenden Entwicklungs- und Veränderungsprozeß von Organisationen und der in ihnen tätigen Menschen. Der Prozeß beruht auf Lernen aller Betroffenen durch direkte Mitwirkung und praktische Erfahrung" (Becker/Langosch; zit. nach KÖNIG/VOLMER 1997, 132)[20].

Organisationsentwicklung hat zu berücksichtigen, daß die in Organisationen arbeitenden Menschen sowohl die Strukturen gestalten (im einzelnen sicherlich in unterschiedlicher Intensität), als auch umgekehrt, bestehende Strukturen (Arbeitsabläufe, Regeln etc.) die Aufgaben und Tätigkeiten der Mitarbeiter definieren und diese damit einengen und/oder fördern können. Der Personalplanung und -entwicklung ist also innerhalb von OE-Konzepten ein besonderer Stellenwert einzuräumen (vgl. MAELICKE 1998, 523ff.). In diesem Zusammenhang hebt OPPL (1991, 174f.) verschiedene Defizite von Organisationen im sozialen Sektor hervor, wie z.B. fehlende und unzureichende Arbeitsabsprachen oder ‚verstopfte' Kommunikationswege. Er verweist auf Untersuchungen, die belegen, daß personelle Ressourcen (in finanziellen Größenordnungen von ca. 5 Mrd. DM pro Jahr) aufgrund von Organisationsmängeln ungenutzt bleiben bzw. ineffektiv eingesetzt sind: "Zu wenig wurde in ‚Pflege' und Erhaltung des Personals z.B. durch Verbesserung der Qualität des Arbeitsplatzes, durch Fort- und Weiterbildung, durch Supervision, durch Verbesserung der Außenwirkung von Einrichtungen und Diensten mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit u.a. investiert. Hohe Fluktuations- und Krankheitsbereitschaft sind neben anderen deutliche Indikatoren dafür" (a.a.O., 174)[21]. OPPL fordert schließlich, daß über neue Unternehmensformen nachgedacht werden muß, "die neben ein leistungswirtschaftliches und finanzwirtschaftliches Konzept auch ein soziales stellen" (a.a.O., 177).

Um organisatorische Prozesse zu optimieren wurde in den letzten Jahren - auch innerhalb sozialer Dienstleistungen - auf das Konzept des Lean-Management zurückgegriffen (vgl. SCHWARZ 1995, 46ff.). Dazu ist kritisch anzumerken, daß damit - zumindest ursprünglich - sowohl organisatorische Umstrukturierungen als auch Personalreduzierungen zur Erzielung umfangreicher Kostensenkungen verbunden waren, was dem Konzept unter dem Stichwort ‚schlankes Unternehmen' eher den Ruf eines ‚Job-Killers' einbrachte. Die Praxiserfahrungen mit diesem Konzept führten aber dazu, daß die Relevanz der Ressource ‚Personal' - auch aufgrund von Mißerfolgen bei rücksichtslosen Einsparungen - wieder zunehmend höher geschätzt wird. SCHWARZ (1995, 52ff.) zeigt auf, wie die wesentlichen Prinzipien des Lean-Managements auf soziale Dienste zu übertragen sind, wobei der Mensch als entscheidender Produktionsfaktor gilt[22]. Die bereits geschilderten Anforderungen, denen sich soziale Unternehmen gegenübergestellt sehen und die ebenfalls beschriebenen strukturellen Defizite werfen nämlich die Frage nach effektiveren Steuerungsmechanismen auf. Auf der Basis moderner Personal- und Organisationsentwicklungsmodelle (s.o.) kann das Lean-Management-Konzept zur Verbesserung von Arbeits- und Entscheidungsprozessen in Organisationen folgendermaßen beitragen (vgl. a.a.O., 54f.; WILKESMANN 1999, 15f.):

-

Übertragung eines Maximums von Aufgaben und Verantwortung auf diejenigen, die die tatsächliche Leistung erbringen, d.h. Schaffung ‚flacher' Hierarchien und kurzer Kommunikationswege durch Delegation der Planungs-, Entscheidungs-, Kontroll- und Problemlösungskompetenz an weitgehend autonome Teileinheiten bzw. Abteilungen (dezentrale Ressourcenverantwortung)[23].

-

Definition von Aufgaben und Gestaltung der Arbeit nach den Prinzipien der Selbstverantwortung, -steuerung und -kontrolle, wodurch die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter allerdings beachtlich zunehmen und ansteigen können.

-

Die Organisation der Arbeit in Teams entsprechend der Annahme, daß die Gestaltung der relevanten Produktionsprozesse und die Einhaltung von Qualitätsstandards von Gruppen grundsätzlich besser gehandhabt werden können als von einzelnen Mitarbeitern.

-

Die Kontrolle von Leistungserstellung und Qualitätssicherung erfolgt nicht ausschließlich durch die Leitungsebene, sondern auch durch eine entsprechend zu unterstützende Innovations-, Qualitäts-, Kosten- und Kundenorientierung der Mitarbeiter.

Moderne Organisationsentwicklungskonzepte können - neben strukturellen Verbesserungen - eine Reihe von Chancen zur Professionalisierung und Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter bieten. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß damit auch erhöhte Anforderungen an die Leistungsbereitschaft und Produktivität der Mitarbeiter einhergehen. So ist durch entsprechende organisatorische und personenbezogene Maßnahmen (u.a. Fortbildungsangebote) ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, damit aus den Chancen, die solche Konzepte eröffnen, nicht ein solcher Leistungsdruck entsteht, der schließlich zur Erschöpfung der menschlichen Ressourcen führt und damit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens einschränkt.

Die hier beschriebenen und immer wieder anzutreffenden Mängel in Organisationen, sowie die Annahme, daß sich Systeme aufgrund ihrer Eigendynamik infolge vielfältiger interner und externer Austauschbeziehungen in einem stetigen Wandel befinden (sollten)[24], führte innerhalb von ‚neueren' Organisationsmodellen zum Konzept der ‚lernenden Organisation' bzw. des ‚organisationalen Lernens'. Damit soll ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geleistet werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Können Organisationen überhaupt lernen und wenn ja, wie? Dabei gilt, daß der Lernbegriff grundsätzlich auf das Individuum bezogen ist, d.h. Organisationen ‚lernen' nur dann, wenn Management und Mitarbeiter lernen und diese in der Lage sind, daraus Nutzen zu ziehen[25]. Hiermit rücken Fragen nach deren Qualifikation, Aus- und Weiterbildung verstärkt ins Blickfeld. SCHWARZ und BECK (1997, 35ff.) skizzieren die Entwicklung von einer vorrangig fachlich orientierten Weiterbildung bis hin zum Konzept der ‚lernenden Organisation' folgendermaßen:

-

In den 50er Jahren beschränkte sich die betriebliche Weiterbildung auf die Behebung fachspezifischer Qualifikationsdefizite.

-

In den 60er und 70er Jahren standen Fragen und Probleme des Lerntransfers aus überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen in den betrieblichen Alltag sowie die Erfassung des Weiterbildungsbedarfs und die Erfolgskontrolle im Vordergrund.

-

Die 80er Jahre waren durch Bemühungen gekennzeichnet, die individuellen Interessen mit den organisationsbezogenen Zielen abzugleichen.

-

Die jüngsten Entwicklungen beschäftigen sich - wie bereits dargestellt - zunehmend mit der engen und effizienten Vernetzung von Personal- und Organisationsentwicklung bis hin zum Konzept einer ‚lernenden Organisation'.

Wie bei den Organisationstheorien bestehen diese Entwicklungslinien in der Praxis der Aus- und Weiterbildung eher nebeneinander, als daß sie sich gegenseitig abgelöst hätten. Die aufgezeigten Entwicklungen, insbesondere die beiden letzten Phasen, sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß der eigentliche "Rahmen für die Berücksichtigung von Mitarbeiterinteressen die Zielvorgaben und Entwicklungsvorgaben des Unternehmens sind" (SCHWARZ/BECK 1997, 40). Es ist somit unbestritten, daß zwischen den Interessen der Mitarbeiter und denen des Unternehmens (repräsentiert durch das Management) i.d.R. Unterschiede bestehen[26]. Innerhalb von Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen ist es aber aufgrund der entscheidenden Funktion der Mitarbeiter - gerade in sozialen Dienstleistungen - von zentraler Bedeutung zu wissen, inwieweit zwischen den Zielen dieser ‚Gruppen'(-mitglieder) auch Übereinstimmungen existieren bzw. wie diese herzustellen sind. Hierfür sind die Handlungs- und Kommunikationsspielräume in Organisationen zu bestimmen, zu nutzen und möglichst unter Beachtung der Interessen aller Beteiligten zu erweitern.

Auf welche Art und Weise setzt sich nun individuelles Lernen in ‚Lernen von Organisationen' um?[27] Für die Idee einer ‚lernenden Organisation' sind dabei zwei Annahmen über Systeme zentral, die bereits angesprochen wurden:

-