Peer-Interview als Möglichkeit der Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung - anhand eines Beispiels aus dem Wohnbereich der Lebenshilfe Salzburg

Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Kultur- und Gesllschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, Fachbereich Soziologie und Politikwissenschaft, Gutachter: Ao.Univ.-Prof.DDr. Nikolaus Dimmel

Inhaltsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Danksagung

- Einleitung

-

1. Definition des Begriffes "Behinderung"

- 1.1 Definition von "Behinderung" in der österreichischen Behindertenpolitik

- 1.2 Arten von Behinderung

- 1.3 Definition von "Behinderung" im Recht der Europäischen Union

- 1.4 Bedeutung und Konsequenzen des Behinderungsbegriffs

- 1.5 "Behinderung" aus soziologischer Sicht

- 1.6 "Behinderung" aus Sicht der Vereinten Nationen (UNO)

- 1.7 Definition "Geistige Behinderung"

-

2. Lebensqualität/ Quality of Life

- 2.1 Einleitung

- 2.2 Vom ersehnten Bedürfnis zu erreichter Lebensqualität: Theorie der Bedürfnisse als notwendige theoretische Voraussetzung

- 2.3 Theorie der Bedürfnisse

- 2.4 Soziologischer Theoriekontext des Begriffs "Lebensqualität"

- 2.5 Bedeutende Definitionen von "Lebensqualität"

- 2.6 Beiträge aktueller Lebensqualitätforschung - Definitionen "Quality of Life"/Praktische Anwendung im Bereich Wohnen

- 2.7 Lebensqualität und Wohnen

- 2.8 Studien zur Lebensqualität im Wohnbereich

- 3. Implikationen der Lebensqualität-Forschung in Politik und Gesellschaft

- 4. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

-

5. Peer-Interview

- 5.1 Warum Beteiligung von Menschen mit Behinderung in der Forschung?

- 5.2 Arten der Beteiligung von Menschen mit Behinderung

- 5.3 Kurzüberblick zu aktuellen Forschungsansätzen mit NutzerInnenbeteiligung

- 5.4 Definition "Peer-Interview"

- 5.5 Methodologische Einordnung des Peer-Interviews

- 5.6 Beispiele für Erhebungen mit Menschen mit Behinderung als Peer- InterviewerInnen:

- 5.7 Vor- und Nachteile der Peer-Methodik mit Menschen mit Behinderung

- 5.8 Besonderheiten bei Menschen mit Behinderung als InterviewerInnen

- 5.9 Ausblick: Verbreitung der Methode - Vernetzung von Forschungsaktivitäten

- 6. Dokumentation der InterviewerInnenschulung und Erhebung

-

7. Auswertung der inhaltlichen Ergebnisse

- 7.1 Soziodemografisches

- 7.2 Auswahlmöglichkeiten und Gestaltung der Wohnung

- 7.3 Selbstversorgung und Alltagshandeln

- 7.4 Freizeitgestaltung und Erwachsenenbildung

- 7.5 Zusammenleben mit den MitbewohnerInnen

- 7.6 Beziehungsgestaltung mit den BetreuerInnen

- 7.7 Privatheit und Individualisierung

- 7.8 Umgang mit Krisen

- 7.9 Soziale Netzwerke und private Beziehungen

- 7.10 Sexualität und Partnerschaft

- 7.11 Rechte und Schutz

- 7.12 Gesundheit

- 7.13 Vertretung

- 7.14 Zufriedenheit mit dem Betreuungspersonal

- 7.15 Angebotsplanung und Evaluierung

- 7.16 Unterschiede nach Wohnform und Wohndauer

- 7.17 Interpretation der Ergebnisse

- 8. Auswertung der InterviewerInnen-Rückmeldungen

- 9. Zusammenfassung

- 10. Bibliografie

- Eidesstattliche Erklärung

- Anhang

Abb. 1: Wechselwirkung der Komponenten im ICF-Modell

Abb. 2: Lebensqualität-Dimensionen nach verschiedenen Autoren im anglo-amerikanischen Raum

Abb. 3: Inhalte der acht Lebensqualität-Dimensionen

Abb. 4: Indikatoren zur Operationalisierung der Lebensqualitätsdimensionen

Abb. 5: Das Lebensqualität-Modell von Felce/Perry

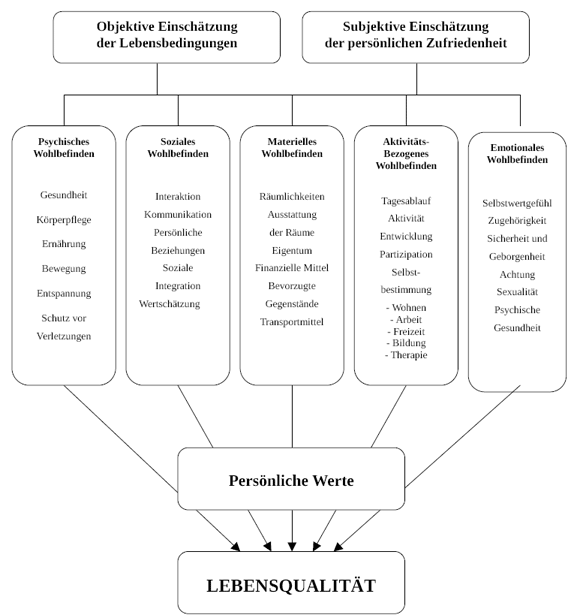

Abb. 6: Das Lebensqualitätsmodell von Seifert: Dimensionen und Indikatoren

Abb. 7: LQ-Dimensionen und Indikatoren nach gesellschaftlichen Ebenen

Abb. 8:Forschungsansätze mit NutzerInnenbeteiligung und verwendete Methode

Abb. 9: Forschungsansätze nach beteiligten Forschungsakteuren

Abb. 10: Aufbau des Fragebogens

An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei

Mag. Monika Daoudi-Rosenhammer für die wertvolle Zusammenarbeit und motivierende Unterstützung,

Dr. Karin Astegger, die mein Interesse an dem Thema erst geweckt und mir wichtige fachliche Anregungen gegeben hat,

allen Peer-InterviewerInnen, die als erste mit vollem Einsatz einen inklusiveren Zugang zur Erhebung von Lebensqualität ermöglichen,

jenen KlientInnen der Lebenshilfe Salzburg, die sich für die Befragung zur Verfügung stellten,

meinem Freund, der mich in dieser arbeitsintensiven Phase stets vorbehaltlos unterstützt, motiviert und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat,

meiner Familie für ihre große interessierte Wertschätzung und Unterstützung während des gesamten Studiums.

Die zentrale Fragestellung, mit der sich die vorliegende Arbeit auseinandersetzt, ist die Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung im Bereich des Wohnens. Im Mittelpunkt steht dabei die Erhebungsmethode Peer-Interview, bei der Menschen mit Behinderung andere beeinträchtigte Menschen über ihre Zufriedenheit mit der in Anspruch genommenen Dienstleistung im Wohnbereich befragen.

Kontext und Relevanz

Österreich ratifizierte im Herbst 2008 die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung und nahm diese somit in die nationale Rechtsordnung auf. Diese fordert Inklusion als umfassende Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung ein. Nun sind Maßnahmen und Mittel zu ergreifen, um beispielsweise für Menschen mit Behinderung "unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft" zu erreichen, sodass z.B.

"[...] Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben" (Artikel 19 a)

Umso dringlicher erscheint die Notwendigkeit, die Einlösung solcher Rechte für die Lebenswirklichkeit überprüfen zu können. Einen hohen Stellenwert nehmen dabei soziale Dienstleistungen ein, weil sie einen entscheidenden Beitrag für die Verbesserung der Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung, also für die Erhöhung ihrer Lebensqualität in einem umfassenden Verständnis, leisten.

Forschungsstand

Um Lebensqualität besser erfassen zu können, werden Menschen mit Behinderung immer häufiger nicht nur passiv als Befragte im Forschungsprozess beteiligt, sondern als Interviewende eingesetzt: In Peer-Interviews befragen sie andere Menschen mit Behinderung selbst, z.B. zu ihrer Zufriedenheit mit Wohn- oder Arbeitsangeboten im Rahmen von Evaluationen von sozialen Dienstleistungen. Es wird in der aktuellen Forschungsliteratur angenommen, dass Menschen mit Behinderung gleich gute oder sogar validere Befragungsergebnisse als nichtbehinderte Interviewende liefern können, wenn sie ihre Peers in Interviews befragen.

Eine Pionierrolle nimmt diesbezüglich das "Ask Me!"-Interview-Projekt im USBundesstaat Maryland ein, das seit 1998 aus öffentlichen Mitteln finanziert regelmäßig Panelumfragen anhand von Peer-Interviews durchführt. In Österreich befasst sich seit dem Jahr 2001 das Institut "Atempo" (Graz) damit. Das Unternehmen entwickelte "Nueva", ein Erhebungsinstrument für Peer-Interviews, und bietet Interviewerschulungen als Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung an. Die Erprobung und Verbreitung des Forschungsansatzes ist in Europa erst in Ansätzen gegeben.

Diese Arbeit ist befasst mit einer Dimension von Lebensqualität, nämlich der Wohnqualität, die exemplarisch anhand einer empirischen Erhebung mit Peer-Interviews, durchgeführt von Menschen mit Behinderung, für eine Organisationseinheit der Lebenshilfe Salzburg erfasst werden soll. Die Erhebung widmet sich sowohl der inhaltlichen Ebene als auch der Erprobung dieser relativ jungen Methodik.

Die Methodik, der sich die Arbeit bedient, ist folgende:

-

Inhaltsanalyse der Fachliteratur

-

Ausbildung einiger KlientInnen der Lebenshilfe Salzburg zu Peer-InterviewerInnen

-

Vollerhebung eines Wohnverbundes der Lebenshilfe durch Peer-InterviewerInnen mit standardisiertem Instrument

-

Feedback-Befragung des Peer-Interview-Teams anhand eines kurzen standardisierten Fragebogens

Im Folgenden werden die zentralen Forschungsfragen aufgelistet:

-

Wie ist der Begriff "Behinderung" fassbar?

-

Mit welcher Definition/ welchen Definitionen kann das Konstrukt "Lebensqualität" erfasst werden? Welche Dimensionen beinhaltet das Konzept?

-

Was bedeutet Lebensqualität im Wohnbereich für Menschen mit Behinderung?

-

Was heißt Wohnqualität für Menschen mit Behinderung praktisch? / Welche Bedürfnisse/Interessen artikulieren sie im Rahmen der Befragung?

-

Welche Bedingungen erfordert die Peer-Interview-Methodik in der Praxis von Seiten der Interviewenden selbst/ seitens der UnterstützerInnen?

-

Welche Implikationen hat Peer-Interview in unserer Fallstudie?

-

Hypothese 1: KlientInnen profitieren von neuen Fertigkeiten (Selbstwertgefühl)

-

Hypothese 2: KlientInnen werden sich neuer Bedürfnisse bewusst. Diese werden erst sichtbar, weil sie mit Peers diskutiert werden.

-

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus beiden Erhebungen?

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer Begriffsdefinition von "Behinderung" aus Sicht unterschiedlicher soziologischer Theorien, der österreichischen Behindertenpolitik und der Weltgesundheitsorganisation, wobei auch auf den Wandel des Behinderungsbegriffs eingegangen wird.

Der zweite Abschnitt widmet sich der näheren Bestimmung des theoretischen Konstrukts "Lebensqualität". Da damit eng verknüpft, wird auch der Begriff "Bedürfnis" erörtert und zu diesem Zweck eine Auswahl bedeutender Bedürfnistheorien vorgestellt. Es werden die Theoriegeschichte des Begriffs "Lebensqualität" und aktuelle Forschungsansätze zusammengefasst und schließlich Aspekte der Lebensqualitätsforschung in Bezug auf Wohnen behandelt.

Das dritte Kapitel ist befasst mit praxisbezogenen Aspekten der Lebensqualitätsforschung. Es werden ihre Implikationen in Politik und Gesellschaft im Sinne eines Orientierungsrahmens für inklusives Handeln dargestellt und schwerpunktmäßig ihre Auswirkungen auf die Qualitätsdiskussion im Bereich sozialer Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung aufgezeigt.

Der vierte Abschnitt behandelt die 1998 ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention und ihre zentralen Bestimmungen mit Berücksichtigung jener für Wohnen und individuelle Lebensführung relevanten Rechte.

Das fünfte Kapitel hat die Erhebungsmethode Peer-Interview als Beispiel eines Forschungsansatzes unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung zum Inhalt. An dieser Stelle werden ihre methodologischen Vor- und Nachteile diskutiert und wird auf ihre Verbreitung in der inklusiven Forschunglandschaft eingegangen.

Der sechste Abschnitt beinhaltet das empirische Beispiel aus dem Wohnbereich der Lebenshilfe Salzburg. Neben einer Dokumentation des Forschungsprozesses werden die Ergebnisse inhaltlich ausgewertet und unter methodischen Gesichtspunkten betrachtet. Die Erhebungsergebnisse werden in den Kontext der theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur gestellt und in einer Zusammenschau der Ergebnisse zusammenfassend präsentiert.

Inhaltsverzeichnis

- 1.1 Definition von "Behinderung" in der österreichischen Behindertenpolitik

- 1.2 Arten von Behinderung

- 1.3 Definition von "Behinderung" im Recht der Europäischen Union

- 1.4 Bedeutung und Konsequenzen des Behinderungsbegriffs

- 1.5 "Behinderung" aus soziologischer Sicht

- 1.6 "Behinderung" aus Sicht der Vereinten Nationen (UNO)

- 1.7 Definition "Geistige Behinderung"

Das österreichische Sozialministerium hat das von der Europäischen Union ausgerufene Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 zum Anlass genommen, um erstmals mit Einbeziehung aller Bundesministerien einen ausführlichen Behindertenbericht herauszugeben, der über sämtliche Lebensbereiche von Menschen mit Behinderung informieren soll. Darin wird darauf hingewiesen, dass bereits 1988 ein einheitlicher und umfassender Behinderungsbegriff ausgearbeitet worden ist, der der sozialen Tragweite von Behinderung Rechnung tragen und als Arbeitsgrundlage für die Ziele der österreichischen Behindertenpolitik dienen soll und folgendermaßen lautet (vgl. BMSG 2003: 8):

"Behinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchtigung in absehbarer Zeit droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung." (BMSG 2003: 9)

"Behindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht möglich ist,

-

geregelte soziale Beziehungen zu pflegen,

-

sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben und

-

angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen." (ebd.)

Da jedoch die mit Behinderung befassten Gesetze eine Querschnittsmaterie darstellen, wonach eine ganze Reihe von Bundes- und Landesgesetzen für Menschen mit Behinderung relevant sind, haben die obigen zwei Definitionen bis heute nicht Eingang in das Gesetz gefunden. Denn jeder bedeutende Rechtsbereich legte sich entsprechend der Materie (z.B. Arbeit, Pflege, Sozialversicherung, Familie) verschiedene Definitionen zurecht. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG, BGBl. I Nr. 82/2005) etwa stützt sich auf folgende allgemeine Arbeitsdefinition, die eine wichtige Basis für dessen politische Zielsetzungen und den Bezug von Leistungen bildet (vgl. BMASK 2009: 4):

"§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. " (ebd.)

Anhaltspunkte für eine Ausdifferenzierung des Begriffs im Sinne der Abgrenzung verschiedener Behinderungsarten bieten die Kategorien der jährlichen EU-SILC Statistik (EU-Statistics on Income and Living Conditions ). Das nationale, durchführende Institut Statistik Austria fragt zur Erhebung der Zahl der Menschen mit Behinderung in Österreich nach folgenden Formen von Beeinträchtigung:

-

"Probleme beim Sehen (trotz Brille, Kontaktlinse oder anderer Sehhilfe);

-

Probleme beim Hören (trotz Hörgerät oder Cochlearimplantat);

-

Probleme beim Sprechen;

-

Probleme mit Beweglichkeit/Mobilität;

-

Geistige Probleme oder Lernprobleme;

-

Nervliche oder psychische Probleme;

-

Probleme durch andere Beeinträchtigungen;

-

Mehrfache Beeinträchtigungen. " (BMASK 2009: 10)

Die Europäische Union hat sich bisher auf keine allgemeine Definition des Behinderungsbegriffs festgelegt: Die Rahmenrichtlinie zur "Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf" (Richtlinie 2000/78/EG, ABl. Nr. L 303/16) enthält ein Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behinderung - ohne jedoch den Begriff im Gesetzestext zu erläutern. Dieser Lücke nahm sich, wie in vielen Fällen im Bereich der EU-Sozialpolitik, der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seiner Judikatur vom 11. Juli 2006 in der Rechtssache Chacón Navas an, wobei sich dessen Definitionsversuch natürlich auf den Geltungsbereich der besagten Richtlinie beschränkte. (vgl. Europäische Kommission 2010: 5) Demnach sollte der Diskriminierungsschutz im Bereich Beschäftigung für jene Personen gelten, deren "Behinderung" eine "Einschränkung" darstellt, "die insbesondere auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen sei und die ein Hindernis für die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben bilde". (ebd.)

Der EuGH betonte an dieser Stelle auch die entscheidende Abgrenzung von "Behinderung" und "Krankheit" - ohne eine Klärung der Begriffe vorzunehmen. (vgl. Europäische Kommission 2010: 16) In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Richtlinie nicht intendiere "dass Arbeitnehmer aufgrund des Verbotes der Diskriminierung wegen einer Behinderung in den Schutzbereich der Richtlinie fallen, sobald sich irgendeine Krankheit manifestiert". (ebd.) Die Judikatur lässt aber die theoretische Grenzziehung zwischen Behinderung und Krankheit, zum Beispiel über das Definitionskriterium ihrer Dauer, offen. (vgl. ebd.)

Im zitierten Bericht wird stark kritisiert, dass ein individualtheoretischer Behinderungsbegriff der von einem medizinisch-diagnostischen Modell ausgeht, einem gesellschaftstheoretischen vorgezogen wird. Im Gegensatz dazu wäre den Autorinnen zufolge ein soziologischer Zugang, der auch die gesellschaftlichen Erschwernisse für Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Blick nimmt, in viel größerem Maße im Stande, das rechtliche Potential für einen wirksamen Diskriminierungsschutz und für die Stärkung der europäischen Menschenrechte auszuschöpfen. (vgl. Europäische Kommission 2010: 16f)

Die oben genannten Beispiele aus dem österreichischen und EU-Recht weisen auf die theoretische und praktische Bedeutung und Reichweite des Behinderungsbegriffs hin. Das überaus komplexe Phänomen "Behinderung" ist interdisziplinär und so von unterschiedlichsten wissenschaftlichen Zugängen, wie der Medizin, Psychologie, Pädagogik und Soziologie bestimmt. (vgl. Fornefeld 2009: 60)

Der Begriff war und ist entlang gesellschaftlicher Veränderungen, wie z.B. Industrialisierungsprozessen und den Entwicklungsprozessen von behindertenpädagogischen Institutionen, einem starken Wandel unterworfen und in der Behindertenpädagogik umstrittener Gegenstand andauernder Auseinandersetzungen. (vgl. Moser/Sasse 2008: 33, 37-41) Ulrich Bleidick, Vertreter der kritisch-rationalistischen Denktraditionin der Pädagogik, stellt das große Maß an Relativität und Relationalität, dem der Behinderungsbegriff unterworfen ist, heraus: "Was als Behinderung gilt, das ist eine pragmatische Entscheidung [...] mit dem Zweck, benachteiligten Menschen Hilfe zukommen zu lassen." (Bleidick 1999: 19) "Behinderung ist demnach keine feststehende Eingenschaft eines Individuums, sondern eine Kategorie sozialer Geltung für einzelne Sektionen des Lebens und auf Zeit." (ebd.) Sie ist zweitens äußerst relational, weil abhängig von sozialem Handeln und somit von der Art und Weise "wie das soziale Umfeld auf Defekte, Mängel Schädigung und Behinderung reagiert und wie der Betroffene selbst mit seinem Behindertsein fertig wird" (Bleidick 1977: 12)

In diesem Sinne haben die Begrifflichkeiten nicht nur in theoretischer Hinsicht Bedeutung für die wissenschaftliche Disziplin, sondern weitreichende praktische Konsequenzen als notwendige Grundlage für die Tätigkeit von PraktikerInnen, Organisationen der Behindertenhilfe sowie der gesellschaftliche Umgang mit behinderten Menschen im Allgemeinen. (vgl. Moser/Sasse 2008: 16-19)

Die Pädagogik stützt sich auf von der Soziologie entwickelten Theoriestränge und unterscheidet unter anderen zwischen individualtheoretischen, systemtheoretischen, interaktionistischen und gesellschaftstheoretischen Ansätzen sowie Theorien der Konstruktion/Dekonstruktion. (vgl. Fornefeld 2009: 62f) Im Anschluss soll das Phänomen "Behinderung" aus soziologischer Perspektive beleuchtet und eine Auswahl entsprechender Theorien vorgestellt werden.

Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, sämtliche wichtigen soziologischen

Theorien zu behandeln, sollen die konkurrierenden Theorieansätze des Interaktionismus

und des kritischen Materialismus dargelegt werden, um der Bandbreite an

Definitionsvorschlägen Rechnung zu tragen.

An erster Stelle soll die Definition von Günther Cloerkes vorgestellt werden, die kompakt aber zugleich umfassend ausfällt. Diese ist dem interaktionistischen Ansatz zuzuordnen, der den Fokus auf das mikrosoziologische Umfeld legt.

Wesentliche Bestandteile der Definition von Cloerkes sind die Folgenden:

-

Da die Soziologie - im Gegensatz zur Medizin etwa - die Objektivität und eindeutige Messbarkeit von Schädigung bzw. Behinderung in Zweifel zieht, ist Behinderung aus soziologischer Sicht in erster Linie eine Abweichung von der gesellschaftlichen Norm. Behinderung stellt daher eine "unerwünschte Abweichung von sozialen Erwartungen" dar. (Cloerkes 2007: 7) Voraussetzung ist nach Cloerkes auch die Eigenschaft des Merkmals, eine spontane Reaktion bzw. Aufmerksamkeit zu provozieren. Dieses besitzt also "Stimulusqualität" und repräsentiert gleichzeitig "Andersartigkeit". (vgl. ebd.) Bereits Goffman konstatierte im Rahmen seiner theoretischen Auseinandersetzung mit Stigma und Identität, dass Behinderung das soziale Etikett, "in unerwünschter Weise anders" zu sein, anhaftet. (Goffman 1967: 11).

-

Der Autor zieht daraus den Schluss, dass Behinderung das "Ergebnis eines sozialen Bewertungsprozesses bzw. Abwertungsprozesses" ist und dass Behinderung durch die gesellschaftliche Reaktion sogar eine Verstärkung erfahren kann. (Cloerkes 2007: 8)

-

Ausschlaggebend für den Begriff "Behinderung" sind laut Cloerkes also die negative soziale Reaktion[1] auf das Merkmal bzw. seine negative Zuschreibung (Stigma) sowie die Benachteiligung, die Behinderung als soziale Konsequenz nach sich zieht. (vgl. Cloerkes 2007: 7f)

Cloerkes erarbeitete aus diesen Annahmen folgende Definition:

"Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. 'Dauerhaftigkeit' unterscheidet Behinderung von Krankheit. 'Sichtbarkeit' ist im weitesten Sinne das 'Wissen' anderer Menschen um die Abweichung. Ein Mensch ist behindert, wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die Reaktion auf ihn negativ ist." (Cloerkes 2007: 8)

Der Autor weist relativierend darauf hin, dass die negative Bewertung jedoch nicht zwangsläufig eine negative Reaktion auf die konkrete behinderte Person hervorrufen muss. Das Merkmal "Dauerhaftigkeit" ist bedeutsam, unterscheidet es doch Behinderung von Krankheit - im Umkehrschluss sind viele chronische Krankheitszustände ihrem Wesen nach eine Behinderung. (vgl. ebd.)

Nach Cloerkes dürfen außerdem der Charakter der Verhandelbarkeit und die hohe Relativität von Behinderung in ihren sozialen Auswirkungen nicht außer Acht gelassen werden: "Behinderung ist nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar. Nicht der Defekt, die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum." (Cloerkes 2007: 9)

Die gesellschaftstheoretische Herangehensweise an den Behinderungsbegriff hat im Gegensatz zum Interaktionismus einen makro-soziologischen Fokus. Im Folgenden sollen Wolfgang Jantzens Arbeiten stellvertretend für diesen Ansatz exemplarisch herangezogen werden.

Jantzen wählt für seinen teils interaktionistisch geprägten gesellschaftstheoretischen Behinderungsbegriff einen interdisziplinären Zugang zu diesem komplexen Phänomen mit dem Ausgangspunkt des behinderten Menschen gedacht als "Einheit aus Biologischem, Psychischem und Sozialem" nach Georg Feuser. (Feuser 1995: 89 zit. n. Moser/Sasse 2008: 73)

Behinderung ist für Jantzen nicht als objektives Merkmal gegeben. Vielmehr macht die gesellschaftliche Verhandlung diese zur sozialen Tatsache und etabliert Menschen mit Behinderung als soziale Kategorie:

"Behinderung kann nicht als naturwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu jeweiligen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. Indem festgestellt wird, daß ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht, wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von diesem Augenblick an." (Jantzen 1992: 18)

Als Vertreter einer materialistisch-dialektischen Sichtweise will er das Phänomen Behinderung historisch erklären und nimmt die gesellschaftlichen Bedingungen als von den Klassen- und Produktionsverhältnissen der Gesamtgesellschaft bestimmt an. Die beeinträchtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und ihre soziale Lage sind somit durch sozial und ökonomisch bestimmte "mangelnde Vermittlungsprozesse zwischen Individuum und Gesellschaft" charakterisiert. (Jantzen 1990: 370 zit. n. Moser/Sasse 2008: 67) So erleben behinderte Menschen laut Jantzen - unter Zuhilfenahme von Bourdieu - als "Resultat von Austauschbeziehungen" (Jantzen 2002: 322 zit. n. Moser/Sasse 2008: 67) "höchst unterschiedliche Verluste an sozialem Kapital [...], kulturellem Kapital [...], an sozialrechtlichem Kapital." (Jantzen 2000: 71 zit. n. Moser/Sasse 2008: 68)

Jantzen führt sieben solcher wesentlichen gesellschaftlichen Wechselbezüge an, die die soziale Kategorie Behinderung in besonderem Maße prägen:

-

Menschen mit Behinderung sind lediglich im Besitz von "Arbeitskraft minderer Güte" für die Verwertbarkeit in der kapitalistischen Produktion. (Jantzen 1992: 30)

-

Ein Mensch mit Behinderung ist eingeschränkt durch seine "reduzierte Geschäftsfähigkeit" und "nicht in der Lage, seine Arbeitskraft selbstständig und in üblicher Weise zu Markte zu tragen, wobei die Grade seiner Geschäftsfähigkeit" in formaler Hinsicht rechtlich und in praktischer Hinsicht vom Ausmaß der zur Verfügung gestellten Unterstützung bestimmt sind. (Jantzen 1992: 40f)

-

"Aus Sicht der Konsumsphäre, also des Verbrauchs von Gütern zu Zwecken der Reproduktion der Arbeitskraft, fallen Behinderte aus der Norm der sozialen Konsumfähigkeit." Diese reduziert sich aufgrund negativer sozialer Reaktionen auf die Betroffenen bis hin zum "sozialen Ausschluss" davon. (Jantzen 1992: 41)

-

Menschen mit Behinderung sind von vornherein benachteiligt durch eine objektiv "reduzierte Ausbeutungsbereitschaft", weil für integrative Arbeitsplätze höhere Investitionskosten in Infrastrukutr und Qualifizierung notwendig sind und sich dadurch der Profit verringert. (ebd.)

-

Die "Ästhetik des Hässlichen" als Merkmal der sozialen Kategorie Behinderung weicht beträchtlich ab vom Gebrauchswertversprechen der Waren in der Konsumsphäre mit zugeschriebenen Attributen wie "Jugend", "Schönheit", "Gesundheit" und "Leistungsfähigkeit". (Jantzen 1992: 41f)

-

Das Etikett "Anormalität und Minderwertigkeit" haftet Behinderung an, "weil sie die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch die herrschende Klasse stört" und wird in Verbindung gebracht mit "menschenverachtende[n] Ideologien" wie Chauvinismus, Rassismus, Sexismus. (Jantzen 1992: 42)

-

"Als gesellschaftliche Form des Umgangs mit den Betroffenen entwickelt sich der "gesellschaftliche Ausschluss, der nicht nur Behinderte trifft, aber diese in besonderer Form und Schwere." (ebd.) Behinderte werden als Ergebnis (teilweise) von Produktionsprozessen und Konsumtion ausgeschlossen und in separierte Insitutionen wie Sondersschulen verwiesen. (vgl. ebd.)

Wie etwa die Auseinandersetzungen um Definitionsprozesse der WHO zeigen, setzt sich auch im von medizinischer Logik dominierten Gesundheitsbereich in zunehmendem Maße eine gesamtheitliche Sicht auf Behinderung - zumindest auf der sprachlichen Ebene - durch. Angesichts der internationalen Bedeutsamkeit für den behindertenpolitischen Auftrag ihrer Mitgliedstaaten sollen im folgenden Abschnitt wesentliche von den Vereinten Nationen bzw. der Unterorganisation Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten Modelle zum Behinderungsbegriff vorgestellt werden.

Eine solche grundlegende Definitionsbemühung stellt die ICIDH ("International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps"), die Internationale Klassifikation von Behinderung der WHO, von 1980 dar und intendiert, Behinderung international einheitlich zu definieren. (vgl. Fornefeld 2009: 68)

Sie wurde auch deshalb eingeführt, um die einseitig konzipierte "Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" ICD zu vervollständigen. Die ICD findet zwar breite, internationale Verwendung im Gesundheitssektor ( z.B. im rechtlichen Auftrag durch die österreichischen Krankenkassen) erfasst jedoch lediglich Defizite und legt das Individuum in seiner defektorientierten Perspektive auf die Behinderung fest, während sie deren soziale Konsequenzen aber ausspart. (vgl. Fornefeld 2009: 67ff)

Die ICIDH betrachtet Behinderung auf drei Ebenen und differenziert die Aspekte "impairment" (die organische Schädigung), "disability" (die Behinderung) und "handicap" (die Benachteiligung). Diese analytische Trennung ist wesentlich für das Verständnis des Behinderungsbegriffs: Eine Behinderung sei dann gegeben, wenn eine körperliche Schädigung eine Leistungsminderung nach sich zieht, die die soziale Teilhabe an der Gesellschaft erschwert. (vgl. Moser/Sasse 2008: 56, 79f)

1993 lassen die UN-Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte unter dem Abschnitt "Grundbegriffe der Behindertenpolitik" mit der verstärkten Bezugnahme auf die "soziale Beeinträchtigung" ("handicap") auf die allmähliche Ablöse des individualtheoretischen und medizinisch geprägten Behinderungsbegriffs schließen. (vgl. Vereinte Nationen 1993: 221)

Mehrmals überarbeitet, wie 1997 mit der Einführung neuer Dimensionen, sodass nun "impairment", "activity" und "participation" als Zentralbegriffe geführt wurden (vgl. Moser/Sasse 2008: 56), und dem Zwischenschritt der ICIDH-2, die stärker fähigkeitsorientiert ist, resultierten die Weiterentwicklungen der Klassifikation schließlich 2001 in der umfassenderen "International Classification of Impairments, Activities and Participation", ICF, übersetzt als "Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit". (vgl. Fornefeld 2009: 68)

Funktion und Ziel der ICF ist es, im Allgemeinen Gesundheitszustände und gesundheitliche Probleme in ihrem Gesamtkontext zu analysieren und auf standardisierte Weise möglichst vollständig zu fassen. Sie kann ebenfalls in Ergänzung mit der ICD verwendet werden. (vgl. DIMDI 2005: 9) Die Klassifikation beinhaltet zudem die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung und findet eine breite Anwendung in den "Gebieten des Versicherungswesens, der sozialen Sicherheit, Arbeit, Erziehung/Bildung, Wirtschaft, Sozialpolitik und der Fortentwicklung der Gesetzgebung sowie der Umweltveränderung". (DIMDI 2005: 11)

Die Klassifikation versteht Behinderung als "Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]." (DIMDI 2005: 9) Das Konzept der gesellschaftlichen Teilhabe ist somit nun ein zentraler Bestandteil des Modells. Da die ICF stärker die gesellschaftliche Einbettung von Behinderung berücksichtigt und die große soziale Bedeutung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung anerkennt, ist sie etwas "soziologischer" als die vorangegangenen Klassifikationen angelegt. (vgl. Fornefeld 2009: 68f)

Denn die ICF führt Behinderung auch aus als

"ein komplexes Geflecht von Bedingungen, von denen viele vom gesellschaftlichen Umfeld geschaffen werden. Daher erfordert die Handhabung dieses Problems soziales Handeln und es gehört zu der gemeinschaftlichen Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Umwelt so zu gestalten, wie es für eine volle Partizipation [Teilhabe] der Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des sozialen Lebens erforderlich ist. Das zentrale Thema ist daher ein einstellungsbezogenes oder weltanschauliches, welches soziale Veränderungen erfordert." (DIMDI 2005: 25)

Die ICF verbindet also den medizinisch-diagnostischen Ansatz, ohne Behinderung als Merkmal einer Person aufzufassen, und die soziologischen Sicht in ihrem Modell. Die ICF greift auf ein bio-psycho-soziales Konzept von Behinderung zurück und bietet somit einen umfassenden Begriff von Behinderung. Die Abkehr des neuen Modells von der Defektorientiertung bringt zudem einen Perspektivwechsel auf die Fähigkeiten und das Förderungspotential von Menschen mit Behinderung mit sich. Sie versucht, durch Integration sämtlicher den Lebenshintergrund beschreibenden Kontextfaktoren, differenziert in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren, die gesamte Lebensrealität der Betroffenen abzubilden. (vgl. Fornefeld 2009: 69f) Daher nimmt das ICF-Modell in den Blick, wie sich das Gesundheitsproblem einer Person auf seine Körperfunktionen bzw. Körperstrukturen (im Sinne "anatomischer Teile des Körpers", DIMDI 2005: 17) auswirkt und welche Konsequenzen dies für seine Aktivität und Partizipation hat. Das ICF nimmt "eine dynamische Wechselwirkung zwischen diesen Größen" an (DIMDI 2005: 23), wie anhand der folgenden Abbildung dargestellt:

Abb. 1: Wechselwirkung der Komponenten im ICF-Modell (DIMDI 2005: 23)

Markus Schäfers stellt diesbezüglich heraus, dass die ICF letztlich auf die Beschreibung spezifischer sozialer Situationen abzielt sowie auf die Qualität der Interaktion zwischen Individuen und ihrem sozialen Umfeld in bestimmten Lebensbereichen (z.B. wie es die ICF ausdrückt: in den Bereichen "Lernen und Wissensanwendung", "Kommunikation", "Mobilität", "Selbstversorgung") und nicht auf Personen. (vgl. Schäfers 2009: 25f) Rainer Kreuzer merkt dazu an, dass es im Sinne der ICF konsequenter sei, nicht mehr von "Menschen mit Behinderung", sondern von "sozialen Feldern mit Behinderung" zu sprechen. (vgl. Kreuzer 2010: 74) Denn es gehe laut Kreuzer "nicht mehr um die Kategorisierung von Menschen, sondern von Situationen, Feldern und Strukturen." (ebd.)

Der Anspruch eines ganzheitlichen Konzepts von Behinderung mit dem Potential die Betroffenen ihrem Bedarf nach zu fördern, hinkt in seiner Umsetzung leider erheblich. Ein großer Kritikpunkt ist dahingehend, dass die ICF ohnehin rein klassisch medizinisch in Anwendung gebracht werden kann, also wiederum defektorientiert Menschen mit Behinderung in Kategorien verweist, die stigmatisierend wirken. Außerdem scheint die Klassifikation nicht eindeutig zu einem Qualitätsfortschritt bei Diagnosen beizutragen, weil diese in der Praxis viel zu wenig benutzerfreundlich ist. So sind etwa die Kodierungen der Diagnosen schwer nachvollziehbar, sodass sich einzelne Staaten und sogar innerstaatliche Einrichtungen gezwungen sehen, wieder eigene Handbücher mit Diagnoserichtlinien zu erstellen. Aufgrund dieser Mängel kann keine internationale Vergleichbarkeit erzielt werden. (vgl. Grill 2007)

Die ICF wurde in Österreich übrigens rechtlich nicht implementiert. Es gibt zwar Datenbanksysteme für den Gesundheitsbereich, die auf Basis der ICF arbeiten, es existieren aber weder entsprechende Richtlinien noch besteht eine bundesweit einheitliche Anwendung der ICF. (vgl. ebd.)

Der Begriff "Geistige Behinderung" fand seine erste offizielle Verwendung aus Anlass der Gründung der Selbsthilfeorganisation "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind" in Marburg 1958. (vgl. Speck 2007: 136) Dieser sollte abwertende Begriffe wie "Blödsinn", "Idiotie", "Schwachsinn" ablösen und hat sich inzwischen auch weitgehend durchgesetzt. (vgl. Fornefeld 2009: 58) "Geistige Behinderung" wird zwar in der Behindertenpädagogik ebenfalls als Problembegriff wahrgenommen, es ließ sich bisher aber auch kein geeigneterer finden, wie die Disziplin übereinstimmend feststellt. (vgl. Speck 2007: 136) Speck stellt diesbezüglich heraus, dass dieser Problematik durch einen angemessenen "kommunikative[n] Umgang" mit dem Begriff begegnet werden kann. (Speck 2007: 137)

Die aktuelle Klassifikation der Krankheiten ICD-10 führt im "Krankheitskapitel 5: Psychische und Verhaltensstörungen" geistige Behinderung unter den Oberbegriffen "Intelligenzstörung" bzw. "Intelligenzminderung" auf. Dort wird "Geistige Behinderung" definiert als "ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. " (BMSG 2001: 235)

Festgestellt wird eine Intelligenzstörung bzw. -minderung durch Intelligenztests, wobei betont wird, dass es sich dabei um die Feststellung eines gegenwärtigen Zustands handelt, der sich durch Rehabilitation verändern kann. Zudem können zusätzlich zu einer geistigen Behinderung "begleitende Zustandsbilder, wie Autismus, andere Entwicklungsstörungen, Epilepsie, Störungen des Sozialverhaltens oder schwere körperliche Behinderung" auftreten. (ebd.)

Die Behindertenpädagogik definiert den Begriff "Geistige Behinderung" in mehrdimensionaler Weise wie folgt: "Er soll Menschen kennzeichnen, die auf Grund komplexer Dysfunktionen der hirnneuralen Systeme erhebliche Schwierigkeiten haben, ihr Leben selbstständig zu führen, und die deshalb lebenslanger besonderer Hilfe, Förderung und Begleitung bedürfen". (Speck 2007: 136) Bei geistiger Behinderung handelt es sich häufig um eine Mehrfachbehinderung, weil in vielen Fällen gleichzeitig mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen. (Speck 2007: 137) Allgemein (nach ICD-10) wird ausgehend vom Grad der Intelligenzminderung zwischen leichter, mittelgradiger, schwerer und schwerster geistiger Behinderung unterschieden. (vgl. Neuhäuser et al. 1999: 27)

Neuhäuser weist auf die Vielschichtigkeit des Begriffes hin: "Die geistige Behinderung eines Menschen wird als ein komplexer Zustand aufgefaßt, der sich unter dem vielfältigen Einfluß sozialer Faktoren aus medizinisch beschreibbaren Störungen entwickelt hat." (Neuhäuser et al. 1999: 10) Die hohe Individualität von geistiger Behinderung ist darauf zurückzuführen, dass diese in großem Maße von der Sozialisation, insbesondere von der pädagogischen Förderung und dem Grad von sozialer Inklusion abhängt. Geistige Behinderung tritt daher häufiger in sozial benachteiligten Familien auf als in Familien mit höherem Bildungsniveau. (vgl. Speck 2007: 137)

Der Begriff "Geistige Behinderung" leitet sich ab vom damals im anglo-amerikanischen Raum verwendeten "mental retardation". Wurde seit den späten 1950er Jahren der Begriff "mental retardation" verwendet, so löste diesen der Terminus "intellectual disability" allmählich ab. Diese werden zwar immer noch nebeneinander verwendet, "intellectual disability" ist aber heute gebräuchlicher. (vgl. AAID 2010: 17)

Die "American Association on Intellectual and Developmental Disabilities" AAIDD schlägt folgende Definition vor: "Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before the age of 18." (AAID 2010: 3)

Angesichts der großen Verschiedenartigkeit von geistiger Behinderung plädieren die AutorInnen zur umfassenden Erfassung die Integration mehrerer Einflussfaktoren wie intellektuelle Fähigkeiten, Sozialverhalten, Gesundheit, Teilhabe, Kontext und Hilfebedarf. (vgl. AAID 2010: 15) Dieser mulitdimensionale Zugang ist auf den Zweck der Förderung der Betroffenen orientiert. In dieser Logik entwickelte sich die Klassifikation von "intellectual disability" der AAID zu einem ganzen, anwendungsorientierten Framework, das nicht nur als Beurteilungsschema dienen kann, sondern auf die Planung von Unterstützungssystemen bis hin zur Evaluation von Programmen ausgerichtet ist. (vgl. AAID 2010: 22)

[1] Unter sozialer Reaktion versteht Cloerkes unter anderem die "Gesamtheit der Einstellungen und

Verhaltensweisen auf der informellen Ebene zwischenmenschlicher Interaktionen". (Cloerkes 2007: 8)

Inhaltsverzeichnis

- 2.1 Einleitung

- 2.2 Vom ersehnten Bedürfnis zu erreichter Lebensqualität: Theorie der Bedürfnisse als notwendige theoretische Voraussetzung

- 2.3 Theorie der Bedürfnisse

- 2.4 Soziologischer Theoriekontext des Begriffs "Lebensqualität"

- 2.5 Bedeutende Definitionen von "Lebensqualität"

- 2.6 Beiträge aktueller Lebensqualitätforschung - Definitionen "Quality of Life"/Praktische Anwendung im Bereich Wohnen

- 2.7 Lebensqualität und Wohnen

- 2.8 Studien zur Lebensqualität im Wohnbereich

Im nächsten Abschnitt folgt eine theoretische Betrachtung des Begriffs Lebensqualität, um zunächst dessen Inhalte vorzustellen.

Dieses Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung des Konzepts Lebensqualität. Es soll in diesem Rahmen versucht werden, den Begriff theoretisch zu erfassen und sich einer Definition anzunähern. Die dabei präsentierten Feststellungen gelten jedoch (auch im Kontext des Normalisierungsgedankens) nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für die gesamte Population. Es soll behinderten Menschen dennoch nicht abgesprochen werden, dass sie spezielle Bedürfnisse ("special needs") aufweisen.

Der Begriff Lebensqualität nimmt mittlerweile einen festen Platz sowohl als Schlagwort im alltäglichen sowie politischen Diskurs als auch als Forschungsbegriff in der Sozialwissenschaft ein. Zur Illustration: Im Zuge einer Literaturstudie englischsprachiger Literatur fanden die Autoren Schalock und Verdugo 20.900 Artikel und Buchkapitel (im Erscheinungszeitraum 1985-1999) mit quality of life im Titel. (Schalock et al. 2002: 352) Schon lange vor der Etablierung des wissenschaftlichen Terminus wurde der Themenkreis Lebensqualität unter Begriffen wie "Wohlbefinden", "Glück", "Zufriedenheit", "Lebensstandard" oder "Wohlfahrt" diskutiert. (vgl. Bellebaum 1994: 8) Die Soziologen Glatzer und Zapf (siehe Abschnitt 2.5.2) betrachten beispielsweise im Rahmen ihrer Sozialindikatorenforschung "subjektives Wohlbefinden", "Glück" und "Zufriedenheit" als subjektive Komponenten des Konzepts Lebensqualität. (vgl. Dworschak 2004: 33) Eine klare Abgrenzung von verwandten Begriffen ist indes kaum zu treffen. Ebenso wenig kann das Konstrukt Lebensqualität auf eine abschließende Definition festgelegt werden, weil es der Forschungslogik entsprechend darauf angewiesen ist, ein offenes Konzept zu repräsentieren. (vgl. Bellebaum 1994: 8)

Manche Autoren (z.B. Luckasson und Wolfensberger) plädieren sogar überhaupt für die Streichung des Begriffs aus dem wissenschaftlichen Vokabular, weil das sozialwissenschaftliche Wissen um Lebensqualität unweigerlich moralische und ethische Konsequenzen nach sich zieht. (vgl. Vreeke et al. 1997: 290) So schwingt ihrer Meinung nach der "implizierte und unreflektierte Wertaspekt" bei Lebensqualität in ihrer Bedeutung stets mit, was etwa bei der aktuellen Debatte um die Bedingungen von Sterbehilfe offensichtlich wird. (Bellebaum 1994: 10) Im Anschluss an Peter Singers "Praktische Ethik" (1994), die in der Geistigbehindertenpädagogik ethische Diskurse zum Lebensrecht bzw. Lebenswert von Menschen mit schweren Behinderungen hervorgerufen hat, weist Wolfensberger daraufhin, dass Lebensqualität leicht problematische Bedeutungszuweisungen erhält wie "Qualität eines Lebens" oder "Wert eines Lebens bzw. einer Person". Seiner Meinung nach handelt es sich deshalb bei Lebensqualität um einen äußerst problembehafteten Begriff und fordert vehement dessen Aufgabe. (Seifert 1997: 79 zit. n. Dworschak 2004: 39) Jedenfalls muss bei seiner Verwendung eine Begriffsklärung differenziert vorgenommen und expliziert werden, was darunter verstanden wird - um nicht zuletzt eine Vergleichbarkeit in der wissenschaftlichen Praxis zu gewährleisten. (vgl. Dworschak et al. 2001: 369)

Lebensqualität ist untrennbar mit der Frage nach der Rolle menschlicher Bedürfnisse verbunden. So haben beispielsweise auch die allgemein gehaltenen Grundbedürfnisse nach Maslow für Albert A. Campbell et al. (1976) als weiter konkretisierbare Grundlage der Operationalisierung von Quality of Life gedient. (vgl. Beck 1998: 365) Iris Becks Definition macht deutlich, dass Lebensqualität vor allem das Ergebnis von Bedürfnisbefriedigung ist:

"Lebensqualität kann zunächst als Prozeß der Bedürfnisrealisierung in unterschiedlichen Lebensbereichen und Lebensphasen und dessen subjektive Wahrnehmung und Bewertung bezeichnet werden. Die Voraussetzung zur Realisierung von Bedürfnissen ist die Teilhabe an Interaktions- und Kommunikationsprozessen, an Austauschprozessen mit der sozialen und materiellen Umwelt. Positiv erlebte Austauschbeziehungen ermöglichen Entwicklungsprozesse, in denen ein physisches und psychisches Gleichgewicht erreicht werden kann." (Beck 1998: 356f)

Dieser sachliche Zusammenhang zwischen menschlichen Bedürfnissen, ihrer Befriedigung und dem Konzept Lebensqualität legt eine Betrachtung theoretischer Erkenntnisse des Wesens von Bedürfnissen nahe. Deshalb werden im Folgenden entsprechende Antworten der soziologischen Theorie und Erklärungsmodelle, die Analysen anstellen, welche Funktionen und Bedeutung Bedürfnisse in der menschlichen Existenz zukommen, in den Blick genommen. Zu diesem Zweck sollen in diesem Abschnitt bedeutende Theorien der Bedürfnisse diskutiert werden.

Nach Fuchs-Heinritz et al. ist die Begriffsbedeutung von "Bedürfnis" (englisch: "need") "jeder Mangelzustand, den ein Individuum zu überwinden sucht; jeder Zustand des Organismus, der ein bestimmtes Verhalten in Richtung auf seine Beseitigung auslöst." (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 77f) Es herrscht in der Literatur eine unklare Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie "Trieb" und "Motiv", diese werden oft synonym gebraucht. (vgl. ebd.) Die Soziologie nimmt eine Unterscheidung hinsichtlich ihres Zustandekommens in die zwei grundlegenden Bedürfniskategorien "primäre" und "sekundäre Bedürfnisse" vor: "Als physiologische oder primäre B[edürfniss]e werden jene physiologischen Mangelzustände oder Ungleichgewichte bezeichnet, die bestimmte ererbte Mechanismen zu ihrer Behebung aktivieren (z.B. Hunger, Durst). [...] Sekundäre B[edürfniss]e sind demgegenüber jene, die erst durch einen Lernprozeß, insbesondere durch Interaktion mit der sozialen Umwelt (Sozialisation) erworben werden." (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 82) Die behavioristische Motivationspsychologie betont die sekundäre Bedürnisart ihrem Verständnis nach als "erlerntes Bedürfnis als Initiator weiteren Lernens" (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 446)

Hillmann nennt folgende weitere Unterscheidungskriterien: "Je nach Dringlichkeit des B[edürfnisses] für die Selbsterhaltung des Organismus differenziert man Existenz- B[edürfnisse] von Kultur-B[edürfnissen] und Luxus-B[edürfnissen]. Hinsichtlich der Quelle der Bedürfnisbefriedigung grenzt Hillmann "(auf sachl[iche] Existenzmittel bezogene) materielle von (auf andere Personen bezogenen) sozialen B[edürfnis]sen" ab. Hillmann 1994: 75)

Der Soziologe Hondrich betont die soziale Bedingtheit von Bedürfnissen: "Nach K.O. Hondrich ist von B[edürfnisorientierung] statt von Bedürfnissen zu sprechen, um zu verdeutlichen, daß sich alle personalen Bedürfnisse in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt formen. Die Dynamik der B[edürfnisorientierung] erwächst aus der Spannung wischen personalem und sozialem System." Fuchs-Heinritz et al. 2007: 78)

Bedürfnisse sind in diesem Sinne nicht nur in Bezug auf das Individuum relevant, sondern können sich auch auf gesellschaftliche Gruppen beziehen: [...] Wenn nicht einzelne, sondern Gruppen oder Kollektive Träger von B[edürfnis]sen sind, spricht man auch von Kollektivbedürfnissen." (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 82);

Der Maslowschen Bedürfnistheorie soll im Folgenden angesichts der breiten, anhaltenden Rezeption entsprechend Platz eingeräumt werden. Theoriegeschichtlich betrachtet ist das wissenschaftliche Werk von Abrahm H. Maslow vielfältig beeinflusst und weist eine interdisziplinäre und ganzheitliche, humanistisch geprägte Sicht auf: So greift er den Funktionalismus und Pragmatismus nach James und Dewey sowie Ideen der Gestaltpsychologie bzw. Theorien der Psychologen Freud, Fromm, Horney, Reich, Jung und Adler auf. (vgl. Möller 1983: 589)

Maslow etabliert in seinem Modell eine Bedürfnishierarchie und identifiziert fünf Bedürfnisstufen[2]. Die erste und unterste Stufe umfasst die "physiologischen Bedürfnisse" wie das Bedürfnis nach Nahrung, Sexualität und Schlaf. "Dieser physiologische Bedürfnistyp ist für die menschliche Antriebsstruktur nach Maslow 'ungewöhnlich' und 'untypisch'." (Maslow 1977: 77f zit. n. Möller 1983: 578, kursiv im Orig.) Denn er unterscheidet sich klar von anderen Bedürfnistypen, grenzt sich zeitlich ein und ermangelt Erklärungskraft für menschliche Motivationen. (vgl. Möller 1983: 578)

Die zweite Stufe bezieht sich auf Sicherheitsbedürfnisse. Inhaltlich drücken sich diese aus im "Verlangen nach Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Struktur, Ordnung, Gesetz" sowie durch "die Vorliebe für irgendeine Art ungestörter Routine, einen glatten Ablaufrhythmus". Für Maslow bildet "eine gesicherte, ordentliche, vorausschaubare, gesetzesmäßige, organisierte Welt" die Voraussetzung für eine "Sinnsuche in Familie, Religion und Wissenschaft." (Maslow 1977: 80-82)

Als dritte Stufe identifiziert Maslow "Bedürfnisse nach Liebe und Zuneigung" (Maslow 1977: 84), die sich im Bedürfnis nach "vertrauten Arbeitskollegen", "Kontakt und Intimität, Zugehörigkeit", nach "wirklichem Zusammensein" und "Brüderlichkeit" zeigen. (Maslow 1977: 84-86)

Den vierten Rang in der Bedürfnishierarchie nimmt die "Selbstachtung und Achtung seitens anderer" ein. Diese Bedürfniskategorie konstituiert sich aus zwei entgegengesetzten Dimensionen: Das "Bedürfnis nach Stärke, Leistung, Bewältigung und Kompetenz, Vertrauen angesichts der übrigen Welt und Unabhängigkeit und Freiheit" (Maslow 1977: 87) nährt das "reale Selbst"- angelehnt an den Begriff von Horney. (vgl. Möller 1983: 578f) Die zweite Dimension beinhaltet Bedürfnisse nach "Prestige", "Status, Berühmtheit

und Ruhm, nach Dominanz und Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bedeutung, Würde oder Wertschätzung." Demzufolge konstituiert Handeln, das der zweiten Dimension zuordenbar ist, das "idealisierte Pseudo-Selbst". (Maslow 1977: 87) Gleichwohl welcher der beiden Bedürfnisarten sie angehören, schafft die Befriedigung dieser Bedürfnisse ein "Gefühl, nützlich und notwendig für die Welt zu sein" (ebd.)

Als fünfte und höchste Stufe der Bedürfnishierarchie nennt der Psychologe das "Verlangen nach Selbsterfüllung" bzw. "Selbstverwirklichung". Hier liegt Maslows Annahme einer Tendenz des Menschen zu Grunde, das "zu aktualisieren, was man an Möglichkeiten besitzt": "Was ein Mensch sein kann, muß [sic!] er sein." (Maslow 1977: 88f) Konkret bedeutet dies ein Bedürfnis nach "Wachstum", ein "Streben nach Gesundheit, nach Identität und Autonomie, das Verlangen nach Vortrefflichkeit." (Maslow 1977: 11) Der Verwirklichung der eigenen Identität misst Maslow dabei eine besondere Bedeutung zu und beschreibt es als zielgerichteten Prozess, nämlich "aktuell das zu machen, was man bereits ist, wenn auch nur in potentieller Form. Die Suche nach Identität bedeutet dasselbe wie auch 'werden, was man wahrhaftig ist'. Und so auch 'voll-funktionierend' oder 'vollmenschlich werden' oder 'authentisch man selbst'." (Maslow 1977: 152) Selbstverwirklichung im Sinne einer "positive[n] Wachstumstendenz als Triebkraft" ist der "inneren Natur" des Menschen zugehörig. (Maslow 1977: 118ff) Maslow zufolge gibt es "vernünftige theoretische und empirische Gründe für das Vorhandensein einer Vorwärtstendenz im menschlichen Wesen". (vgl. Maslow 1973: 158) Er erkennt darin einen umfassenden Erklärungsfaktor der Entwicklung von Persönlichkeit und menschlichen Werten. (vgl. Maslow 1973: 158-161, 169-172)

Maslow versteht diese "Wachstumsmotivation" oder "Metamotivation" als den "Überlebenswert" Darwins ergänzenden menschlichen Antrieb. Er grenzt diese klar von "Mangel- oder Defizitmotivation" ab, die sich lediglich auf die unter der Selbstaktualisierungsstufe befindlichen Kategorien beziehen. (vgl. Möller 1983: 579)

Die Maslowsche Bedürfnishierarchie ist gekennzeichnet von einer "Hierarchie der relativen Vormächtigkeit" (Maslow 1977: 78). So muss die jeweils untergeordnete Bedürfnisstufe mindestens in relativen Ausmaß befriedigt sein, damit jene Bedürfnisart, die den nächst höheren Stellenwert einnimmt, relevant wird. Je weiter nach oben man in der "Bedürfnispyramide" gelangt, desto weniger dringend ist die Bedürfnisbefriedigung für das physische Überleben bzw. desto leichter kann die Bedienung höher angesiedelter Bedürfnisse aufgeschoben werden. (vgl. Möller 1983: 1980) Dieses Konzept macht deutlich, dass die Maslowsche Bedürfnistheorie einer strikten, statischen Logik und implizit behaupteten Zielgerichtetheit unterliegt. Eigentlich fasst Maslow auch den Begriff Selbstverwirklichung hinsichtlich der menschlichen Existenz und Sinndeutung teleologisch auf. Im Bewusstsein dessen formuliert der Psychologe die fünfte Bedürfnisstufe später in "Wachstumsbedürnisse" um. (vgl. Möller 1983: 579, Goble 1979: 70f)

Laut Möller erlebte Maslows Beürfniskonzeption eine beinahe unumstrittene Rezeption in den 60er und 70er Jahren, insbesondere in der Betriebspsychlogie im Kontext der "Humanisierung der Arbeitswelt". (vgl. Möller 1983: 577) In der Psychologie etablierte er seinen Ansatz der "humanistischen Psychologie" als "dritte Kraft" zwischen Behaviorismus und Freudianismus (laut Selbstbezeichnung). Maslow wollte eine psychologische Theorie der menschlichen Werte zur Verfügung stellen, auf die die Philosophie aufbauen könnte. Diese "dritte Kraft" sollte durch ihre Ideen und Methoden einen Beitrag für einen Paradigmenwechsel leisten, der eine Verbesserung der Lebenssituation der Individuen in der Gesellschaft vollzieht. (vgl. Goble 1979: 26-29) Es fand eine interdisziplinäre Integration der Maslowschen Bedürfnistheorie u.a. in der Soziologie, Pädagogik und Politikwissenschaft statt, die jedoch häufig von einer oberflächlichen, willkürlichen Betrachtungsweise sowie von Umdeutungen und Instrumentalisierung gekennzeichnet war. (vgl. Möller 1983: 577)

So weit verbreitet das Konzept ist, so umstritten ist es auch. Der Soziologe Möller kritisiert Maslows "Verbindung von ahistorischer Spekulation und Sozialisation-negierendem Biologismus" und damit einhergehend ein unwissenschaftliches Maß an Widersprüchlichkeit, Vagheit und Subjektivität, die in dessen Theorie zum Tragen kommen. (Möller 1983: 587) Dies kommt zum Beispiel bei Maslows Annahme zum Ausdruck, der Mensch strebe von Natur aus nach Selbstverwirklichung, welcher das "höchste Gut" und somit den Idealzustand des Menschen darstelle. (vgl. Spielthenner 1996: 138, 141) Die Natur des Menschen begreift Maslow also im moralischen Sinne an sich als gut und der Mensch soll nach der möglichst vollständigen Verwirklichung seiner potentiellen Fähigkeiten und Bedürfnisse trachten. (vgl. Spielthenner 1996: 43, 45f) Das Wesen des Menschen, das Maslow realisiert sehen will, geht aber auf ein positives Menschenbild zurück, das nicht empirisch, sondern nur philosophisch begründbar ist. (vgl. Spielthenner 1996: 169f)

Hinsichtlich der Prägung menschlicher Bedürfnisse nimmt Maslow definitv eine "instinktoide Natur der Grundbedürfnisse" (Maslow 1977: 12) und sogar eine "biologische Determination, die 'bis zu einem gewissen Grad' 'konstitutionell oder erblich ist' " an. (Maslow 1977: 142 zit. n. Möller 1983: 581; vgl. Maslow 1973: 164f) Maslow behauptet eine solche genetische Veranlagung auch für die "Wachstumsbedürnisse", was ihn zur These einer "höheren Animalität" verleitet. (Spielthenner 1996: 122 zit. n. Maslow 1967: 115)

Andererseits gesteht er zu, dass Arten der Bedürfnisbefriedigung kulturabhängig sowie die Möglichkeit der Bedürfnisrealisierung von Umweltfaktoren bedingt sind. (vgl. ebd.) Anstatt dieses Paradox aufzulösen, unterlässt Maslow eine Entscheidung zwischen Natur und Kultur als vorherrschenden Bestimmungsfaktor, indem er ihre Gegensätzlichkeit schlicht negiert und als versöhnt darstellt[3]. (vgl. Möller 1983: 581, 590)

Außerdem weist Möller darauf hin, dass die von Maslow aufgestellte Bedürfnishierarchie nicht stichhaltig zu begründen ist (vgl. Möller 1983: 587) und dass Maslow eine Definition seines Bedürfnisbegriffes unterlassen hat. (vgl. Möller 1983: 588) Vielmehr besitzen für Maslow Bedürfnisse auf pauschale Weise universale Gültigkeit, sie sind "ahistorisch, klassenübergreifend, transkulturell." (Möller 1983: 587)

Der Soziologe Hillmann wirft Maslows Bedürfnistheorie ebenso vor, dass das Modell "ein verfestigtes naturalist[isches] Wertsystem zum Ausdruck bringt" (Hillman 1994: 76) und eine unzulässige Reduktion zu Lasten einer Berücksichtigung historischer und soziologischer Verhältnisse bzw. individueller Abweichungen vornimmt. Der isolierende Fokus auf das Individuum, der keinen analytischen Zusammenhang zur Gesellschaft herzustellen vermag, führt laut Möller dazu, dass Maslows Theoriekonzept "kollektive Bedürfnisse" nicht beinhaltet und Motivationen unabhängig von Handeln gedacht sind. Daher verfügt Maslow weder über Überlegungen zu situativen, handlungsdeterminierenden Einflüssen noch über eine anschlussfähige Handlungstheorie. (vgl. Möller 1983: 586f) Möller kommt in seiner Maslow-Kritik zum Schluss, dass die Leistung des Maslowschen Bedürfniskonzepts darin

besteht, einen Perspektivwechsel und eine Abkehr vom behavioristischen Konzept des handlungssteuerenden Reizes sowie von der Vorstellung, Bedürfnisbefriedigung habe die Funktion der Widerherstellung eines organismischen Gleichgewichts (Homöostatie), einzufordern. An diese Stelle tritt die Annahme einer Dynamik der Bedürfnisse, wonach der Mensch neue Bedürfnisse auf aktive Weise selbst schafft, das im Kontext der menschlichen Tendenz nach Selbstverwirklichung stark zum Ausdruck gebracht wird. (vgl. Möller 1983: 582)

Bronislaw Malinowski, Schüler der Anthropologen Wilhelm Wundt und James Frazer, ist neben Radcliffe-Brown ein Hauptvertreter der britischen Kulturanthropologie. Er führte eine Vielzahl ethonologischer Untersuchungen durch und verstand sich vorrangig als empirisch-arbeitender Ethnologe. Ebenso viel aber leistete er hinsichtlich der Systematisierung von Forschungsergebnissen und soziologischer Theoriebildung. (vgl. Bernsdorf et al. 1980: 264)

So führte er etwa den elementaren Funktionsbegriff in der Ethnologie und Soziologie ein. Malinowski, ausgehend von einem "universalen Funktionalismus", kann als "Funktionalist im strikten Sinne" gelten. (Osterdiekhoff 2001: 438, vgl. Bernsdorf et al. 1980: 265) Seine funktionalistische Theoriekonzeption entwickelte er im Rahmen seiner Theorie der Bedürfnisse: denn ihm zufolge fungiert Kultur stets als Mittel der Bedürfnisbefriedigung: "Funktion bedeutet daher immer die Befriedigung eines Bedürfnisses, vom einfachsten Akt des Essens zur sakramentalen Handlung." (Malinowski 1944: 159 zit. n. Bernsdorf et al. 1980: 264) So liegt bei Malinowski der "Analyse von Kulturen stets eine Analyse von Institutionen in ihrem Bezug auf menschliche Bedürfnisse" zu Grunde. (Bernsdorf et al. 1980: 264)

Dabei trifft er die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Grundbedürfnissen ("basic needs") und abgeleiteten Bedürfnissen ("derived needs"), die eine soziale Organisation des Handelns in Form von Institutionen erfordern. (vgl. Hillmann 1994: 508) Diese Grundbedürfnissse und die dazugehörigen kulturellen Institutionen sind laut Malinowski folgende: Metabolismus (Kommissariat)[4], Reproduktion (Sippe), physischer Komfort (Unterkunft), Sicherheit (Schutz), Bewegung (Tätigkeiten), Wachstum (Erziehung) und Gesundheit (Hygiene). (vgl. Malinowski 1969: 91) Als dritte Bedürfniskategorie nennt er die symbolischen bzw. integrativen Bedürfnisse, die sich in integrativen Werten (z.B. Solidarität), Glauben, Tradition und Überlieferung oder Kommunikation durch Symbolsysteme manifestieren. (vgl. Malinowski 1969: 132-136)

Malinowski fasst Kultur in erster Linie auf als einen "instrumentellen Apparat" zur Bedürfnisbefriedigung und gesellschaftlichen Problemlösung: "Kultur ist damit ein mit der Bedürfnisbefriedigung verflochtenes System von Gegenständen, Tätigkeiten und Haltungen (attitudes), in dem jedes Teil als Mittel zu einem Zweck fungiert. Die Kultur bildet zugleich eine Ganzheit, in der die einzelnen Elemente in einem interdependenten Zusammenhang stehen." (Hillmann 1994: 508)

seiner Theorie der Institutionen eine Antwort auf diese Imperative zu finden. (Bernsdorf et al. 1980: 264) Ein Rückbezug auf diese Grundbedürfnisse ist zwar letztlich Erklärungsprinzip für kulturelle Erscheinungen, viele Institutionen lassen sich nur auf abgeleitete Bedürfnisse zurückführen. (vgl. Bernsdorf et al. 1980: 265) Dies gilt für die vier von Malinowski genannten Imperative, die Imperative der Wirtschaft, der sozialen Kontrolle, der Erziehung und der politischen Organisation. (vgl. Malinowski 1969: 91)

Kultur ist nach Malinowskis Verständnis mit menschlichen Bedürfnissen somit stets funktional verknüpft, teilweise auch nur mit den abgeleiteten Bedürfnissen. Seine theoretische Vorgangsweise besteht also darin, eine Theorie der menschlichen Bedürfnisse, und darauf aufbauend einen Katalog funktionaler Imperative zu entwickeln, um schließlich mithilfe

Da Malinowski durch sein empirisches und theoretisches Schaffen den gesamten strukturell-funktionalen Theorie-Ansatz (insbesondere das Werk von Robert K. Merton und Talcott Parsons) nachhaltig beeinflusst hat, gilt er als ein Wegbereiter der modernen Theorie des Funktionalismus. (vgl. Hillmann 1994: 508)

Der folgende Abschnitt stützt sich auf die Soziologin und Philosophin Ágnes Heller, die im Rahmen von "Theorie der Bedürfnisse bei Marx" den Gehalt der Bedürfnistheorie im Werk von Karl Marx herausarbeitet.

Laut Ágnes Heller nehmen Überlegungen zu menschlichen Bedürfnissen im Werk von Karl Marx einen großen Stellenwert ein. So ließ Marx den Begriff "Bedürfnis" in die Definition wichtiger Analysekategorien, wie Gebrauchswert und Mehrwert, einfließen, definierte den Begriff selbst jedoch nicht. (vgl. Heller 1976: 23f) Dies bringt Heller zur Annahme, dass "der Bedürfnis-Begriff die geheime Hauptrolle in Marxens ökonomischen Kategorien spielt". (Heller 1976: 27)

Bedürfnisse versteht Marx in erster Linie nicht in ökonomischer Hinsicht, sondern historisch geprägt und gesellschaftlich veränderbar. Er greift sie auf als humanistischen Wesensbegriff, denn für ihn sind sie vor allem "geschichts-philosophische Kategorien bzw. anthropologische Wertkategorien" (Heller 1976: 27; kursiv im Orig.)

Analytischer Ausgangspunkt bei Marx ist die kapitalistische Gesellschaft (vgl. Heller 1976: 29): die historische Produktion des Mehrwerts reproduziert das Privateigentum sowie die Arbeitsteilung und damit eine bestimmte Verteilung der Bedürfnisse als Bedürfnissystem: "Die innerhalb der Arbeitsteilung eingenommene Position bestimmt die Bedürfnisstruktur oder zumindest deren Grenzen" (Heller 1976: 25; kursiv im Orig.) In seiner Analyse legt Marx das Hauptaugenmerk auf die Analyse der "Entfremdung der Bedürfnisse" (Heller 1976: 48), wonach die kapitalistische Produktion der Kapitalverwertung, und nicht der Bedürfnisbefriedigung dient. Dies zieht die Konsequenz nach sich, dass "das Bedürfnis nur auf dem Markt, in Form von zahlungskräftiger Nachfrage in Erscheinung tritt" (Heller 1976: 26) Außerdem, so Marx, bringt der Kapitalismus einerseits neue Bedürfnisse hervor und ist andererseits wirksam in der Manipulierung der menschlichen Bedürfnisse. (vgl. Heller 1976: 48)

Heller identifiziert bei Marx auch verschiedene Bedürfnistypen, die sich immer auf gewisse Gegenstände (Objektivationen) beziehen. Marx trifft in seinem Werk die allgemeine Unterscheidung zwischen "materiellen" und "geistigen Gütern" und nennt weiters "politische Bedürfnisse", "Bedürfnisse des Gemeinschaftslebens" sowie das "Arbeits- oder Betätigungsbedürfnis". (Heller 1976: 29)

Im Sinne einer "geschichtsphilosophisch-anthropologische[n] Klassifizierung" grenzt Marx grundsätzlich "natürliche Bedürfnisse" (oder "physische" bzw. "notwendige Bedürfnisse") von "gesellschaftlich produzierten Bedürfnissen" (auch "gesellschaftliche Bedürfnisse") ab. (Heller 1976: 29; kursiv im Orig.) Im "Kapital" setzt sich Marx hauptsächlich mit den Kategorien der "natürlichen Bedürfnisse" und "notwendigen Bedürfnisse" auseinander. (vgl. Heller 1976: 32)

Unter "natürlichen Bedürfnissen" versteht Marx solche Bedürfnisse, die sich auf die Selbsterhaltung, also auf die Erhaltung der Lebensbedingungen beziehen. Während es dabei um die Erhaltung des Menschen als "Naturwesen" geht, macht die Art der Bedürfnisbefriedigung diese wiederum zu gesellschaftlichen Bedürfnissen. Aufgrund dieser Annahme verliert die separate Kategorie an analytischer Eigenständigkeit, laut Heller jedoch nicht ihre Berechtigung[5]. (vgl. Heller 1976: 29)

Die notwendigen Bedürfnisse sind jene, die "auf der gegebenen Ebene der Arbeitsteilung" als "normal" angesehen werden - im Sinne eines durchschnittlichen, objektiv messbaren Lebensstandards. (Heller 1976: 34) Diese Bedürfnisart ist somit als "Durchschnitt" einer bestimmten Klasse in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit definiert. Dies gründet in Marx' Überlegung, dass die Bedürfnisstruktur nur in Zusammenhang mit den gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen interpretiert werden kann. (vgl. Heller 1976: 32) Die notwendigen Bedürfnisse sind daher auch stark kulturell und moralisch geprägt, der Gebrauch der Bedürfnisgegenstände steht dabei im Mittelpunkt[6] . (vgl. Heller 1976: 34) Auch inhaltlich nicht materielle Bedürfnisse, wie Bildung oder Gewerkschaftszugehörigkeit, zählt Marx zu dieser Bedürfnisart - weil diese letztlich auch von materiellen Mitteln abhängig sind. (vgl. Heller 1976: 35)

Die Produktivitätsentwicklung der Industrieproduktion bedeutet laut Marx ein Ende der Arbeit als bloße Existenzsicherung. (vgl. Heller 1976: 33) Damit verbunden, führt die "Zurückweichung der Naturschranken" zur Reduktion der "natürlichen Bedürfnisse" auf rein "physische Bedürfnisse". (Heller 1976: 33) Die äußere Natur ist in diesem Kontext nur in Interaktion zwischen Mensch und Umwelt begreifbar und damit gesellschaftlich vermittelt. Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen natürlichen und notwendigen Bedürfnissen bedeutet dies die Verwischung der Bedürfniskategorien, denn die Industrieproduktion "liquidiert das Problem (den Gegensatz [zwischen natürlichen und notwendigen Bedürfnissen; Anm. d. Verf.]) selbst - nach Möglichkeit ein für allemal." (Heller 1976: 33; kursiv im Orig.)

Marx nennt in Abgrenzung zu den notwendigen (bzw. "wahren") Bedürfnissen die "Luxus- Bedürfnisse". Marx trifft die Zuordnung uneindeutig nach den Kriterien Inhalt bzw. Qualität des Gegenstands einerseits und zahlungskräftiger Nachfrage im Sinne einer ökonomischen Erreichbarkeit von Gegenständen zur Bedürfnisbefriedigung, beispielsweise für eine gesellschaftliche Mehrheit oder Minderheit, andererseits. (vgl. Heller 1976: 37)

Der Begriff der "gesellschaftlichen Bedürfnisse" verwendet Marx auf uneinheitliche Weise mit mehreren Bedeutungszuschreibungen. Häufig ist die Bedeutungsübereinstimmung mit den notwendigen Bedürfnissen, wobei trotz des gesellschaftlichen Charakters immer Bedürfnisse von Individuen gemeint sind. In diesem Sinne geht es um "objektive" Bedürfnisse von Individuen auf Basis eines durch Sozialisation vermittelten Bedürfnissystems. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse als Durchschnitt von Bedürfnissen bezogen auf materielle Güter sind Ausdruck zahlungskräftiger Nachfrage. (vgl. Heller 1976: 80)

Andererseits bezeichnet Marx auch Bedürfnisse als gesellschaftlich, die nicht marktbezogen sind. (vgl. Heller 1976: 79) Diese Bedeutungsvariante taucht bei Marx häufig im Zusammenhang mit geistigen Gütern, wie Kunst, und der Kritik an ihrer Verdinglichung auf: So stellt für ihn die "allerkennzeichnendste Erscheinungsform der Entfremdung die Quantifizierung des Nichtquantifizierbaren" dar. (Heller 1976: 81)

In einem anderen Verständnis sind gesellschaftliche Bedürfnisse solche, die gesellschaftlich produziert sind und nur mit gesellschaftlichen Institutionen befriedigt werden können. Exemplarisch hierfür ist das Lernbedürfnis. (vgl. Heller 1976: 81) Desweiteren nennt Marx die Gesundheitsversorgung, Arten der kulturellen Bedürfnisse und Gemeinschaftsbedürfnisse. (vgl. Heller 1976: 82)

Die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals stehen laut Marx im Gegensatz zu den Entwicklungsbedürfnissen der ArbeiterInnen. (vgl. Heller 1976: 41) Dies führt ihm zufolge zur Entfremdung der ArbeiterInnen von Arbeit und Produktion. Entfremdung als philosophischer Leitbegriff der Kapitalismuskritik bei Marx, zielt also ab auf die Entfremdung des Menschen im kapitalistischen Arbeitsprozess und als Konsequenz der "Entmenschlichung" im Sinne der Entfremdung des Menschen von sich Selbst (als Mensch).

Marx setzt als positiven Begriff die philosophische Konzeption des "an Bedürfnissen reichen" Menschen den gesellschaftlichen Verhältnissen entgegen. (vgl. Heller 1976: 40) Die damit identifizierten Bedürfnisse sind in erster Linie individuelle "freie Bedürfnisse". Dazu zählen vor allem geistige und moralische Bedürfnisse, die auf die Gemeinschaft bezogen und immaterieller Natur sind. (vgl. Heller 1976: 36) Das Verlangen danach bezeichnet Marx mit dem "Bedürfnis dieses Reichtums". (vgl. Heller 1976: 40) Marx zufolge stellt die materielle Wertkategorie "Reichtum" die voraussetzende Basis für die "freie Entfaltung sämtlicher menschlicher Fähigkeiten und Sinne" dar. (ebd.)

In einem fortgeschrittenen Stadium der Entfremdung nimmt Marx an, dass sogenannte "radikale Bedürfnisse" in der Gesellschaft auftreten, die auf die Verwirklichung dieser Utopie hinwirken: "Die höchstgradigste Entfremdung muß das Bedürfnis auf Transzendierung der Entfremdung, den Reichtum, die Realisierung des 'Gattungswesens' hervorbringen." (Heller 1976: 52) Die radikalen Bedürfnisse setzen laut Marx dann jene Kräfe frei, die eine "Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch" ermöglichen, welche gleichbedeutend ist mit der Entwicklung des Individuums in der zukünftigen Gesellschaft. (vgl. Heller 1976: 96) Das emanzipatorische Potential schreibt Marx dabei der Arbeiterklasse zu, die als Träger der radikalen Bedürfnisse die zu erkämpfende Überwindung des Kapitalismus und den Übergang in die Zukunftsgesellschaft garantieren sollen, indem diese ein "kollektiven Subjekt" mit "kollektivem Sollen" konstituiert. Marx geht davon aus, dass der Kapitalismus die radikalen Bedürfnisse "notwendigerweise" selbst erzeugt, wobei er selbst einen Determinismus zurückgewiesen hat. (Heller 1976: 98)

Das angestrebte Ziel der klassenlosen Gesellschaft im Sozialismus macht die freie Entfaltung menschlicher Bedürfnisse schließlich erst möglich: "Wo die Herrschaft der Dinge über den Menschen aufhört, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht als Beziehung der Dinge erscheinen, dort regiert jedes Bedürfnis, das 'Entwicklungsbedürfnis des Individuums', das Bedürfnis der Selbstverwirklichung der Persönlichkeit." (Heller 1976: 82, kursiv im Orig.)

Bei der Theorie der Bedürfnisse bei Marx handelt es sich nicht um eine in sich geschlossene Theorie, obwohl ihre Annahmen stets konsistent sind. So weisen einige Begriffe eine unsystematische Bedeutungsvielfalt auf, weil sie in Marx' Werk häufig die Funktion impliziter vorausgesetzter Annahmen für weitergehende Überlegungen einnehmen. Die Bedürfniskonzeption nach Marx erscheint jedenfalls sinnvoll, weil sie eher allgemein gehalten ist und keinen "Katalog" von bestimmten Grundbedürfnissen behauptet. Daraus und aufgrund ihrer Konfliktorientierung sowie aus der starken Berücksichtigung von historischer und kultureller Bedingtheit resultiert ihre relative Offenheit für verschiedene Inhalte.

Nach dieser Diskussion einiger Überlegungen zur Beschaffenheit menschlicher Bedürfnisse, ihrer Bedeutung für den Menschen und zu den Möglichkeiten ihrer Befriedigung soll mit diesem Vorverständnis eine nähere Betrachtung des Konzepts "Lebensqualität"stattfinden. Zunächst folgen an dieser Stelle einige allgemeine Definitionen der Begrifflichkeit aus Sicht der Soziologie:

Hillmanns soziologischem Wörterbuch zufolge ist der Terminus "Lebensqualität" ein "in den USA aus der komplexen Krise der mod[ernen] Industrieges[ellschaft] heraus entstandener Begriff zur umfassenden Bezeichnung der gesamten Lebensbedingungen in einer Ges[ellschaft]." (Hillmann 1994: 476) Nach Fuchs-Heinritz et al. ist Lebensqualität eine "zusammenfassende Bezeichnung für den durch sog. soziale Indikatoren (social indicators) angezeigten Entwicklungsstand der allgemeinen Lebensbedingungen in einer Gesellschaft". (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 388f; kursiv im Orig.) Dieser sollte undifferenzierte und ökonomisch-fokussierte Deskriptionen wie "Bruttosozialprodukt" oder "Lebensstandard", die als überholt empfunden wurden, durch eine mehrdimensionale Erfassung der Lebensbedingungen in einer Gesellschaft ablösen. So bezieht das neue Konzept qualitative Bestimmungsfaktoren wie Gesundheitswesen, Bildung und Erziehung, Arbeit und Beschäftigung, Freizeit, Umwelt (Natur), soziale Beziehungen, Sicherheit und Recht, politische Beteiligung mit ein. (vgl. Hillmann 1994: 476)

In der deutschsprachigen Soziologie haben Wolfgang Glatzer und Wolfgang Zapf seit Anfang der 1970er Jahre - und bis heute nachwirkend - diese Begrifflichkeit in theoretischkonzeptioneller und empirischer Hinsicht mit ihren Arbeiten im Rahmen der Sozialstrukturforschung und Sozialberichterstattung geprägt. Glatzer und Zapf erhoben gesellschaftliche Lebenslagen und Verteilungsprobleme mithilfe von objektiven sozialen Standards, den Sozialindikatoren. Das Erkenntnisinteresse lag dabei im Bereich der Wohlfahrtsentwicklung und des sozialen Wandels in der BRD und DDR begründet. Die Bedeutung der Sozialindikatorenforschung wurde durch die Interessen der BRD Reformpolitik der 60er und 70er Jahre unterstrichen, die die wissenschaftlichen Ergebnisse im Sinne der Evaluierung politischer Outcomes und sozialer Bedarfsmessung für sich sozialpolitisch nutzbar machte. (vgl. Beck 1998: 361)

Im "Begriff Lebensqualität drücken sich Zielvorstellungen einer Gesellschaft aus, die historisch gesehen ein hohes Wohlstandsniveau erreicht hat und an die 'Grenzen des Wachstums' angekommen ist" (Glatzer 1990 zit. n. Bellebaum 1994: 8), so Wolfgang Glatzer. Deshalb hat für Glatzer und Zapf das Konstrukt Lebensqualität dazu beigetragen, am unhinterfragten Ziel des Wirtschaftswachstums und damit einhergehender Ressourcenausbeutung und Umweltzerstörung Kritik zu üben. (vgl. Dworschak 2004: 34) Im Bereich der internationalen Sozialindikatorenforschung sind auch die Bemühungen der transnationalen Organisation OECD (Organization for Economic Cooperation and Delevopment), Wohlfahrtsentwicklung messbar zu machen, erwähnenswert. Diese entwickelte eine Liste von Sozialindikatoren zur Operationalisierung der Lebensqualität, die erstmals 1982 veröffentlicht wurde. Dabei sollten 33 Indikatoren das Ausmaß der Bedürfniserfüllung in acht gesellschaftlichen Zielbereichen objektiv bestimmen. Die von der OECD identifizierten Zielbereiche sind folgende:

-

"Gesundheit

-

Persönlichkeitsentwicklung, intellektuelle und kulturelle Entfaltung durch Lernen

-

Arbeit und Qualität des Arbeitslebens

-

Zeitbudget und Freizeit

-

Verfügung über Güter und Dienstleistungen

-

Physische Umwelt

-

Persönliche Freiheit und Recht

-

Qualität des Lebens in der Gemeinde" (vgl. OECD 1982: 7)

Die Lebensqualität ist nach dieser Auffassung vom Grad der Befriedigung von Bedürfnissen in diesen Zielbereichen determiniert. Die OECD ging und geht - etwa im Gegensatz von Glatzer und Zapf - davon aus, dass Lebensqualität mithilfe der Erhebung externer Bestimmungsfaktoren der Lebensverhältnisse in einer Gesellschaft hinreichend erfasst werden kann[7] (vgl. Beck 1998: 362)

Bei diesem Anspruch von Objektivität ist hinsichtlich seiner beiden Bedeutungsebenen Kritik angebracht: Erstens ist die Möglichkeit der Erhebung Lebensqualität oder - zufriedenheit, die allein auf einer extern beobachtende Weise basiert, in Zweifel zu ziehen, zum Zweiten ist die Forderung nach Objektivität im wertneutralen Sinne zu hinterfragen. Iris Beck stellt diesbezüglich heraus, dass im Allgemeinen weder im wissenschaftlichen noch im politischen Bereich beim Entstehungs- und Verwertungskontext von Sozialdatensammlungen Objektivität erreicht werden kann, weil der Operationalisierung von sozialen Indikatoren ohnehin stets Bewertungsprozesse, z.B. in Form von Theorien über Bedürfnisse oder Menschenbilder, vorausgehen: "Auch eine rein wissenschaftliche Begründung kann angesichts der normativen Definition sozialer Problemlagen nicht 'objektiv' im wertneutralen Sinn erfolgen." (Beck 1998: 363)

Tatsächlich herrschte eine heftige Kontroverse über die Bedeutung subjektiver vs. objektiver Einflussfaktoren zwischen den sogenannten "Objektivisten" und "Subjektivisten" als Vertreter zweier entgegengesetzter Paradigmen in der Lebensqualitätsforschung. Mittlerweile ist die Paradigmen-Debatte zwischen objektivistischem und subjektivistischem Lager beigelegt. Somit ist heute in der Lebensqualitätforschung weitgehend anerkannt, dass Lebensqualität ein mehrdimensionales Konstrukt und die subjektive Forschungsperspektive unverzichtbar in der Analyse ist. (vgl. Bundschuh et al. 2002: 70) Denn objektiv gleiche Lebensbedingungen können stets unterschiedlich wahrgenommen und einer unterschiedlichen Bewertung unterzogen werden. (vgl. Beck 1998: 367f, Seifert 1998: 158) "People live in an objectively defined environment, but they perceive a subjectively defined environment", stellte Albert A. Campbell als Pionier dieser Disziplin bereits 1976 fest. (Campbell et al. 1976: 13 zit. n. Beck 1998: 364)

Wolfgang Glatzer und Wolfgang Zapf prägten in dieser Hinsicht die Begriffe "Unzufriedenheitsdilemma" und "Zufriedenheitsparadox", die eine Diskrepanz zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektiver Wahrnehmung beschreiben. So können Menschen trotz "guter" Lebenslage unzufrieden sein bzw. im Umkehrschluss sich mit einem objektiv schlechten Lebensstandard durchaus zufrieden geben. Dies ist auch durch den Einfluss von Normen und Werten, die stets subjektive Prioritäten einnehmen, zu erklären. (vgl. Glatzer/Zapf 1984: 23)

Außerdem sind rein objektive und begrenzte Auflistungen von Lebensqualität-Kriterien stets äußerst komplexitätsreduziert, da sie unter anderem nicht berücksichtigen, dass manche Menschen mit Behinderung gewisse Werte aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht realisieren können - diese aber trotzdem ein von Lebensqualität gekennzeichnetes Leben erfahren können. (vgl. Vreeke et al. 1997: 294f)