Kooperation und Dialog – Grundlagen einer Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik

Erschienen in Behinderte Menschen 6/2009, S. 19-35 Behinderte Menschen (6/2009)

Inhaltsverzeichnis

BEHINDERTE MENSCHEN, die Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten ist das Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Alle zwei Monate bringt es Fachwissen zu einem Schwerpunktthema. Dazu gibt es Reportagen, Meldungen, Buchbesprechungen, Fortbildungstipps und Kommentare. Produziert wird die Zeitschrift von der Reha-Druck, einer Druckerei in Graz, in der behinderte Menschen Ausbildung und Arbeit finden. Probeexemplare, Geschenkabos und Schnupperabos können auch online angefordert werden: www.behindertemenschen.at

„Das Mögliche im Unmöglichen suchen“ … so lautet das Thema des Symposiums anlässlich des 60. Geburtstages von Herrn Prof. Dr. Josef Fragner, der ihm zu Ehren und um sein Wirken zu würdigen am 27. November 2009 in Linz stattfinden wird. In der Zeitschrift „Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft“, ich erlaube mir zu sagen, in „seiner“ Zeitschrift, ohne damit die Arbeit all’ derer zu schmälern, die ihr Zustandekommen und ihre Herausgabe über Jahrzehnte sowohl inhaltlich, redaktionell und finanziell ermöglichen und garantieren, werden verschiedene, zu diesem Anlass verfasste Beiträge versuchen, diesem, mit der Gegenwart zerfließenden Ereignis, Nachhall zu verschaffen – auch dieser Beitrag.[1] So gesehen dürfte erwartet werden, dass angestoßen oder bekräftigt durch das Wirken von Josef Fragner, in die weitere Zukunft verweisende Perspektiven entfaltet, ausgedeutet und mit Aspekten versehen werden, die deren „Nachhaltigkeit“ sichern und ihre „Verstetigung“ erreichen können. Dem möchte ich mich nicht entziehen, aber den Weg wählen, im Vergangenen, dessen wir uns vielleicht eher rühmen würden, es überwunden zu haben oder das wir geflissentlich aus schuldhaften Empfindungen heraus aus dem kollektiven Gedächtnis zu verdrängen trachten, dem nachzuspüren und das aufzustöbern, von dem ich überzeugt bin, dass es zukunftsfähig ist – dies weit mehr als unsere in hohlen Phrasen einer modernistischen Sprechblasenkultur daherkommenden Verstellungen der Wirklichkeit, die als Euphemismen fungieren. Mit zukunftsfähig im Feld der Pädagogik verbinde ich die Entwicklung einer humanen und demokratischen Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtskultur, die Entschleierung eines gut getarnten neobiologistischen Denkens als Ausdruck ebenso verschleierter rassistischer Gesinnungen bis hin zur Widerlegung ethischer Legitimierungen des Tötens von Menschen als moralisches Handeln unter der Vorgabe, Leiden zu beenden und zu erlösen – eben jene, die von uns ungeteiltes humanes Handeln und demokratische Anerkennung bezüglich uneingeschränkter Teilhabe als uns gleichwertige und gleichberechtigte Menschen fordern. Sollte ich kurz zusammenfassen müssen, wofür der Kollege Fragner in meiner Wahrnehmung steht und wofür er sich, so lange ich ihn kenne, unermüdlich, stringent und mit ungebeugter Eindeutigkeit eingesetzt hat und einsetzt, würde ich sein Wirken einer solchen zukunftsfähigen Pädagogik und einem entsprechenden gesellschaftlichen Wandel verpflichtet sehen.

Man könnte, was unseren Vorstellungen und unserem Wirken nach sein soll, bezogen auf eine neue Bildungskultur (Melero 2000), mit dem Begriff der „Inklusion“ fassen, wenn man sie nicht zum Goldenen Kalb macht, um das man sich in Trance tanzt, um nicht wahrnehmen zu müssen, dass eine solche Zukunft vermutlich nie sein wird. Das Humanum und das Demokratische wird darin bestehen, es gegen alle Widerstände ungebrochen und ungeteilt stets neu zu schaffen und die Ansätze dazu, die sich erreichen lassen, zu verteidigen. Im Feld unseres Faches könnte das im Spiegel der verwahrenden, und vernichtenden Vergangenheit und ausgrenzenden Gegenwart mit dem Begriff der „Integration“ gefasst werden, von der wir im Fach so lange zu sprechen haben werden, wie auch nur ein Mensch von und zum Zweck von Bildung ausgegrenzt und segregiert wird.

Ist Integration also der Prozess, das Mögliche im Unmöglichen zu suchen? Es drängt mich nach einer erweiterten Sicht des Gemeinten: Was ist, ist das Wirkliche. Dieses im Feld der Erziehungswissenschaften, auf das ich mich hier weitgehend begrenze und bezogen auf humanwissenschaftliche Erkenntnisse als inhuman und menschenverachtend und im Spiegel gesellschaftskritischer Analysen als menschenrechtsverletzend und mit demokratischen Grundsätzen unvereinbar zu betrachten und als „unmöglich“ zu attribuieren, mag legitim sein. Nur sollten wir darüber nicht vergessen, dass eben dieses Unmögliche nicht unmöglich ist, sondern das Wirkliche bezeichnet. In keinem anderen Zusammenhang dürfte das deutlicher werden, als hinsichtlich der Euthanasie-Praxis gegenüber Behinderten und durch andere Merkmale als „Ballastexistenzen“ und rassisch minderwertig bewerteter Menschen und im Geschehen des Holocaust im Hitler-Faschismus als vollzogener Bruch des Menschenmit dem Menschen, d.h. mit der eigenen Gattung (Zimmermann 2005) und wie sich dieser Gattungsbruch durch neue Mythen verbrämt, demokratisch legitimiert und technologisch „sauber“ vollziehbar bis in unsere Gegenwart hinein fort- und Tropfen gleich, die den Stein höhlen, ins kollektive Unbewusste einschreibt; in den Habitus. Das Mögliche als das, was sein soll, was als das Andere im Unmöglichen des Wirklichen aufscheint, aber noch nicht wirklich ist, also eine „Idee“, muss aus dem Wirklichen heraus geschaffen und gestaltet werden. So verstehe ich auch den Aufruf Adorno’s von 1966 in seiner Arbeit über „Erziehung nach Auschwitz“ mit der Aussage: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung“ (1971, S. 88).

Als mich die Tagungseinladung mit der besagten Thematik erreichte, erinnerte ich spontan eine Stelle in der Arbeit von Hans Heinz Holz mit dem Titel „Philosophie der zersplitterten Welt“. Er setzt sich dort mit Walter Benjamin (1892 – 1940) und dessen Werk auseinander. Er schreibt unter dem Aspekt des subjektiven und objektiven Charakters der Idee: „Die Idee konstituiert sich im Übergang zur Grenze, an der das Wirkliche ins Mögliche umschlängt“ (1992, S. 102). Wenige Zeilen später zitiert Holz auf der gleichen Seite Benjamin aus dem Band 1 der gesammelten Schriften mit folgender Aussage: „So könnte denn wohl die reale Welt in dem Sinn Aufgabe sein, dass es gelte, derart tief in das Wirkliche einzudringen, dass eine objektive Interpretation der Welt sich darin erschlösse.“ Dies wiederum impliziert, wie Holz herausarbeitet, die Gründe historischer Konfigurationen einsichtig zu machen und kraft der historischen und dialektischen Methode des Materialismus die Extreme – hier: des Wirklichen und Möglichen – als Bezugspunkte der Konstellationen denken zu können (siehe S. 104). In Wahrnehmung der im Diskurs der Integrationsbewegung ahistorische geführten und überwiegend nicht wissenschaftlich zu nennenden Debatte um den Inklusions- und Integrationsbegriff drängt es mich, mit Blick auf die gegebenen Hinweise noch folgendes anzumerken: Inklusion kann verstanden werden als das Mögliche, das noch nicht wirklich ist, sondern „Idee“. Diese aber ist im Wirklichen vorhanden. Integration (in Theorie und Praxis) markiert im Wirklichen die Grenze, an der sich, wieder auf Holz verwiesen, die Idee (der Inklusion) konstituiert. Dies aber erfordert in stringenter Fach- und Gesellschaftsanalyse, wesentlich also durch Aneignung des humanwissenschaftlichen Erkenntnisstandes hinsichtlich dessen, „wessen der Mensch bedarf“ und durch Aufklärung über die Verstellungspraxen, Vernebelungsaktionen und die Entmystifizierung der Institution als allmächtige und überzeitliche Struktur, die Gründe für jene historischen Konfigurationen „einsichtig“ zu machen, die im Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem funktional die Extreme (von Ausgrenzung und Segregation und von Integration) als Bezugspunkte dieser Konfigurationen des Wirklichen ausmachen. Auch in der funktional differenzierten Gesellschaft scheinen die Verteilung von Privilegien und die Sicherung von Herrschaft als zentrale Funktionen deutlich auf, deren Fluktuationen „heute“ (von der Postmoderne möchte ich nicht sprechen, da auch dieser Begriff der Analyse bedarf ) weder im Schichten- noch im Klassenmodell hinreichend transparent gemacht werden können. Insofern geht es im Sinne der Genealogie Foucault’s um das Verständnis des Wirklichen als tatsächlich historisch Gewordenes (Sarasin 2008, S. 42)

Josef Fragner begegnete ich das erste Mal im Rahmen der Gründung der deutschen Elternvereinigung „Hilfe für das autistische Kind“ in Lüdenscheid vor mehr als 30 Jahren. Das Bemühen, die Grenze zu entdecken und sie zu überschreiten, an der das Wirkliche ins Mögliche umschlagen kann, war und ist Grundlage einer von mir so empfundenen bis heute unverbrüchlichen Solidarität.

Zurück zum unmittelbaren Anliegen: Inklusion ist nicht in den Traktaten meist überflüssiger pädagogisch-sonderpädagogischer Zeitschriftenartikel zu finden und sie begegnet einem weder im „Index for Inclusion“ noch im Unterricht der so genannten „Integrationspädagogik“, nicht in der „interkulturellen Pädagogik“, nicht in der „Pädagogik der Vielfalt“, auch nicht in der „Kooperativen Pädagogik“.[2] Ich möchte dazu einladen, sie dort zu finden, wo man sie nicht sucht – in der unmöglichen Wirklichkeit verwahrender Anstalten. Vielleicht ist dann besser zu verstehen, was Inklusion im Feld der Pädagogik meint.

[1] Mein Dank gilt Josef Fragner für eine große menschliche und fachliche Nähe trotz der räumlichen und zeitlichen Distanzen, die die Begegnungen leider rar aber stets bedeutend sein liessen. Das hier behandelte Anliegen, das auch in vielen anderen Zusammenhängen und Arbeiten zum Ausdruck kommt, soll nach nun acht Jahren auch eine Referenz an alle sein, die das Heft 2/2001 der Zeitschrift „Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft“ unter dem Thema „Integration ist unteilbar“ mit ihren Beiträgen für mich gestaltet haben.

[2] Die Spezifizierung der Gemeinsamkeiten aber auch der Unterschiede einer „Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik“ zur „Kooperativen Pädagogik“ bedürfen einer eigenen Arbeit. Eine solche liegt bislang noch nicht vor. Da beide Konzeptionen den Begriff der „Kooperation“ als zentrale Kategorie bemühen und dieser Begriff auch in diesem Beitrag von zentraler struktureller und funktionaler Bedeutung ist, verweise ich auf die Ausgabe 3/4 (2005) der Zeitschrift „Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft“, die der „Kooperativen Pädagogik“ gewidmet ist; dort vor allem auch auf das von Christian Mürner mit Franz Schönberger geführte Interview (S. 14–21)

Die Frage: „Was braucht der Mensch?“, wird im Film „Ursula – oder das unwerte Leben“,[3] der 1966 fertiggestellt wurde, aber in noch davor liegende Jahre zurückreicht und auf den ich hier zurückgreifen möchte, um einen bedeutenden Aspekt der Fachgeschichte ins Bewusstsein zurückzuführen, ebenso eindeutig und klar beantwortet, wie sie gestellt wird. „Zuwendung, Anerkennung, Geltung, sinnvolle Beschäftigung und Liebe“. Diese wenigen Worte, wie insgesamt die sehr sparsamen Texte des Filmes, die von Helene Weigel (1900 – 1971) gesprochen werden, nehmen die Fülle der heute vorliegenden und zitierbaren humanwissenschaftlichen Erkenntnisse als Basis der Beantwortung dieser Frage vorweg. Der Film basiert, entlang der Geschichte der Enthospitalisierung des Kindes Ursula und dessen Aufnahme in eine Pflegefamilie, auf der eindrücklichen Arbeit von Mimi Scheiblauer (1891–1968), die die Rhythmik in der Heilpädagogik etabliert, und in zentralen Anteilen auf ihren Erstkontakten mit z.T. schwer-mehrfach beeinträchtigten und langjährig hospitalisierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, deren „Be-Hinderung“ in ihrem Ausschluss von der Teilhabe am sozialen Verkehr, von Bildung und Kultur und durch ihren Einschluss in sie verwahrende Anstalten und Heime, mithin in einer hochgradigen „Isolation“ (Jantzen 1976) zu suchen ist und nicht in ihrer Person. Gewidmet ist das Schaffen von Mimi Scheiblauer Heinrich Hanselmann (1885 – 1960), der 1931 den ersten in Europa universitär verankerten Lehrstuhl für Heil- und Sonderpädagogik, ein Extraordinariat an der Universität Zürich, übernahm. 1924 begründete er das „Heilpädagogische Seminar (HPS)“ in Zürich und leitete es bis 1941. Ich möchte ergänzend darauf hinweisen, dass mit dem 01. August d.J. das „Pädagogische Institut“ und das „Institut für Sonderpädagogik“ der Universität Zürich in einem neuen „Institut für Erziehungswissenschaft“ zusammengeführt wurden. Dies mit zwei Ordinarien, die wie folgt denominiert sind: „Bildung und Integration“ und „Gesellschaft, Partizipation und Behinderung“. Damit endet eine Epoche akademischer Fachgeschichte, die als notwendige Voraussetzung des Beginns dieser neuen, noch offenen Fachgeschichte bewertet werden kann. Mit dieser sollte es darum gehen, die Parallelität von Heil- und Sonder- und Regelpädagogik (= so genannte „allgemeine Pädagogik“) im Sinne deren Synthese zu überwinden, also Synergien zuzulassen, die zu einer neuen erziehungswissenschaftlichen Dimension einer „Allgemeinen Pädagogik“ emergieren, wie ich sie zu konzeptionieren versuche. Es geht aber auch darum, eine kategoriale Heil- und Sonderpädagogik zu überwinden, wie das mit der „Behindertenpädagogik“ als subjektwissenschaftliche grundgelegt wurde (Jantzen 2007, Feuser 1995, 2000) und stringent das Allgemeine (dessen, was der Mensch braucht) herauszuarbeiten, das das Besondere zu erklären und zu verstehen ermöglicht und, so kann schon heute belegt angenommen werden, die Verbesonderung von Menschen, um ihren spezifischen Anliegen nach Gesundheit, Sozialem und Bildung zu entsprechen, obsolet macht. Ich führe das an, weil es mit meinen nachfolgenden Ausführungen im Grunde um eben dieses geht. Zu ergänzen wäre hier noch: Ein für die angedeutete Synthese beider erziehungswissenschaftlicher Domänen tragfähiges Denkniveau im Sinne eines qualitativ neuen erziehungswissenschaftlichen Bewusstseins entstand, der Entwicklung der (kritischen und materialistischen) „Behindertenpädagogik[4] auf der Basis der „Kulturhistorischen Schule“ vorauseilend und ab den 1970er Jahren parallel dazu, durch die auf der „kategorialen Bildungstheorie“ seit den 1950er Jahren aufbauenden „kritisch-konstruktiven Didaktik“ und „Allgemeinbildungskonzeption“ Klafki’s (1963, 1995) – nämlich auch hier ein subjektwissenschaftlich fundiertes und dialektisches. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass pädagogische Theoriebildung und Praxis ihre Konzeptionen – auch des Unterrichts in der institutionalisierten Bildung – auf der Beantwortung der Frage aufbauen können, was der je einzelne Mensch, dem gegenüber sie Verantwortung und einen Auftrag wahrzunehmen und in eine Begegnung mit ihm einzutreten hat, kann (damit eine Begegnung möglich ist) und braucht (damit sich Bildung ereignen kann). Von regelpädagogischen Systemen getrennte sonderpädagogische sind damit in gleicher Weise hinfällig und aufzugeben, wie die grundlegende Veränderung der regelpädagogischen Systeme hinsichtlich ihrer Ausgrenzungspraxis notwendig wird – letzteres ist der zukünftig zu bewältigende gewaltige Akt der Realisierung des Möglichen im Wirklichen.

Wenn man den Film „Ursula – oder das unwerte Leben“ zu sehen und zu verstehen vermag, kann man, ein halbes Jahrhundert zurückblickend, auch etwas von dieser, noch zu erreichenden Zukunft sehen, nämlich „Inklusion“ als Ziel des Weges, sie, ausgehend von Ausgrenzung und Separation, durch Integration zu erreichen, wie dies Abbildung 1 verdeutlicht.

Die eingangs zitierte Frage, was der Mensch braucht und die darauf gegebene Antwort, dass dies Zuwendung, Anerkennung, Geltung, sinnvolle Beschäftigung und Liebe sei, berührt etwas, das uns als selbstverständlich erscheint, um das stets gerungen werden muss – individuell und kollektiv. So selbstverständlich es uns erscheint, so wenig selbstverständlich ist, dass es gewährt wird und von jenen erfahren werden kann, die von den Normvorstellungen abweichen, an die wir Zuwendung, Anerkennung, Geltung und Liebe zu gewähren, binden.

Bezug nehme ich im Folgenden auf die erste Begegnung von Mimi Scheiblauer mit dem Kind Charlie, das in einer traditionellen Anstalt für Behinderte in einem Laufstall liegt, als idiotisch, blind und taub gilt, mit einer Ronde hantiert und seine Augen stimuliert. Frau Scheiblauer erregt mit einer Rasselbüchse seine Aufmerksamkeit, die sie mit einem Tuch, das sie wiederholt über ihn wirft und wieder wegzieht, aufrecht erhält. Sie bewegt ihn mit den Ronden, nach denen der Junge greift, zum Aufstehen, und es kommt zu einem Dialog mit den gegeneinander geschlagenen Ronden, zu dem Frau Schreiblauer singend die Aufforderung wiederholt: „Charlie, steh auf!“, was auch geschieht. Im Verlauf dieses Dialogs hält Charlie inne und schlägt dann mit seiner Ronde gegen den Rand des Laufstallgitters. Diesem Ereignis folgt Frau Schreiblauer und nimmt den Dialog auf, den Charlie ihr anbietet und in dem nun er die Führung übernommen hat.

Versuchen wir zu verallgemeinern, was sich hier im Speziellen zugetragen hat, könnten wir sagen, dass durch die Interaktion beider Personen sich ein Feld aufgespannt hat, in dem Neues möglich wurde, das außerhalb dessen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ereignet hätte. Mit Bezug auf die dahinter stehenden kosmischen Dimensionen eben dieser Welt, in der wir geworden sind und werden, was wir sind, können wir dieses Feld als einen „Möglichkeitsraum“ beschreiben. Der Begriff des „Möglichkeitsraumes“ gründet in der speziellen Relativitätstheorie. Seit der Revision unseres Weltbildes durch die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein (1879 – 1955), haben wir verstehen gelernt, dass unser Kosmos ein vierdimensionales Raum-Zeit-Gebilde ist. Vereinfacht gesagt, können wir die Zeit als ein Produkt der Bewegung der Materie im Raum verstehen. Sie beschreibt also eine Funktion hinsichtlich der Struktur oder, anders gesagt, das Verhältnis eines bewegten Teilchens in Relation zu einem anderen. Die Zeit organisiert oder ordnet die von uns beobachtbare Ordnung; die Verhältnisse der Dinge zueinander. Darauf fußend müssen hier vier Momente kurz skizziert werden, um die Rückbindung an die Thematik und ihre weiterreichende Dimension kennzeichnen zu können:

Erstens geht es, in ein Bild gebracht, um den Raum, den die konstante Grenzgeschwindigkeit des Lichts seit dem so genannten Urknall von einem Punkt Null aus bilden kann. In die Fläche projiziert können wir uns diesen Raum als ein auf einer X-Achse und einem dort bezeichneten Punkt stehendes großes „V“ vorstellen, das den sichtbaren Kosmos kennzeichnet, in dem, was uns erkenntnismäßig zugänglich ist, möglich werden und sich ereignen kann – der „Möglichkeitsraum“ (siehe Hoffmann 1988, hier S. 149). Ereignisse außerhalb dieses Raum- Zeit-Gebildes wären unserer Beobachtung und Erkenntnis entzogen.

Innerhalb des Möglichkeitsraumes hat zweitens jedes Ereignis, auch ein lebendes System – dieses in Folge seiner Phylogenese gattungsspezifisch – seinen Möglichkeitsraum; wiederum von einem Punkt im kosmischen Möglichkeitsraum ausgehend und von diesem aus betrachtet, entsprechend seiner Systemzeit ein „V“ bildend. Dieser Möglichkeitsraum entfaltet sich als individueller nur hinsichtlich der dem lebenden System gattungsspezifisch angemessenen Bedingungen; oder er verengt sich bis hin zum Tod des Systems bei entsprechend gattungsspezifisch abträglichen Bedingungen.

Drittens sind aufgrund der Funktions- und Strukturbesonderheiten lebender Systeme diesbezüglich zuträgliche bzw. abträgliche Bedingungen in besonderer Weise dadurch gekennzeichnet, in welcher Qualität ein lebendes System seinen existenziell unabdingbar erforderlichen Austausch vor allem mit Mitgliedern der eigenen Gattung realisieren kann. Bezogen auf den Menschen meint das angemessene soziale Teilhabe; auch die an Bildung und Kultur. Wird diese begrenzt oder gar vorenthalten, resultieren grenzzyklische Versuche der Kompensation dieser den Menschen isolierenden Bedingungen, als solche wir heute u.a. stereotype, aggressiv-destruktive und selbstverletzende Handlungen (Lanwer 2002) aber auch einen durch mangelnde Ansprechbarkeit sich ausdrückenden Rückzug auf sich selbst verstehen können, wie das erstmals in den Forschungen von René Spitz (1887 – 1974) zum „psychischen Hospitalismus“ (1972, 1976) auch filmisch dokumentiert wurde (Mantell 1991). Er erkennt, dass soziale Deprivation und Isolation ohne organische Vorschädigungen zu schweren Entwicklungsstörungen führen können und muss, trotz bester Hygiene und Pflege der von ihm beobachteten 91 Kinder, innerhalb von zwei Jahren den Tod von 34 von ihnen feststellen. Ich komme darauf noch zurück.

Schließlich bedeutet dies, dass viertens, die Ontogenese lebender Systeme gleich den Grundbedingungen der Existenz dieses Kosmos, in dem sie sich herausgebildet haben, bis hin zur menschlichen Persönlichkeitsentwicklung, relationaler Art sind, also Ereignisse in Folge der Wechselwirkung lebender Systeme und dieser mit der von ihnen geschaffenen Welt. Ich erinnere nur an die zur Zeit weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgte Grundlagenforschung im LHC (Large Hadron Collider) in Genf, mit der es u.a. auch darum geht, das so genannte Higgs-Teilchen empirisch nachzuweisen, das 25. Teilchen, das unseren Kosmos aufbaut und – der Hypothese nach – den anderen Teilchen durch deren Wechselwirkung ihre Masse verleiht. Wird dieses Teilchen gefunden, bedeutet dies die empirische Komplettierung, allgemein und so weit in der Geschichte des Kosmos zurückreichend, wie wir ihn erfassen können, zu sagen, dass alles, was ist, aus Wechselwirkungen entstanden ist, auch das Leben (Eigen 1992) und dass lebende Systeme dieses kosmische Grundprinzip nicht unterschreiten können. Beim Menschen können wir solche Wechselwirkungen auf basalster Ebene als Dialog bezeichnen; in unserer Arbeit mit Menschen im Koma sprechen wir vom „somatischen Dialog“, der bis auf die Ebene im Monitoring beobachtbarer Veränderungen vegetativer Parameter hinabreicht. Mithin wäre die Auffassung, dass Erscheinungen, die wir an Menschen beobachten und als deren „Behinderung“ klassifizieren, ihrer „Natur“ geschuldet, also intrinsischer und essentieller Art seien, endgültig obsolet. Behinderung ist relational zur Ermöglichung. Oder: Be-Hinderung ist behindern mangels Ermöglichung. Das meint im Feld der Pädagogik nichts anderes, als das Behindern der Entwicklung eines Menschen mangels Ermöglichung eines Entwicklung induzierenden Lernens durch Menschen. Ein zentrales Moment dieser Ermöglichung – es kommt noch ein zweites hinzu – ist für Lebewesen auf dem Evolutionsniveau einer durch ein zentrales Nervensystem erfolgenden Regulation ihrer Tätigkeit hinsichtlich Wahrnehmen, innerer Verarbeitung (Denken) und des Handelns, die Ausbildung und Realisierung der „primären Intersubjektivität“ (Trevarthen 2001), im und durch den „Dialog“.

Ich erinnere an folgende Momente der Filmsequenz: Ein für blind, gehörlos und für nichts Interesse zeigender, langjährig hospitalisierter Junge, der, wie allgemein kommentiert wird, denen, die ihn betreuen, keine Umstände macht und eine alte Dame, die sich ihm auffordernd zuwendet, treten in einen Dialog ein, der, die Personen betreffend, durch große Differenz, mithin durch Vielfalt gekennzeichnet ist. Basis ist die Option von Frau Scheiblauer auf die Möglichkeit der Veränderung und Entwicklung von Charlie, dass er lernen kann und dieses Lernen einen Prozess der inneren Verarbeitung des Erfahrenen anstößt – Entwicklung induziert. Von dieser Annahme getragen kommt es zur Begegnung, tritt sie mit ihm in Beziehung. Sie gewährt im Sinne Bourdieu’s „symbolisches Kapital“ (1998, 2001) als Option auf seine Lernfähigkeit und das zukünftig Mögliche hinsichtlich seiner Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch schafft sie die Bedingung der sozialen Anerkennung von Charlie als gleichwertiger und gleichberechtigter Partner im Prozess des gemeinsamen Handelns, in dem er auf seine Weise kompetent ist, wie sie selbst auf ihre Weise. In der Wahrnehmung seiner Kompetenz durch Andere gewinnt er auch soziales Prestige und der „Schicksals-Effekt“ der Verschlechterung der eigenen Ausgangsund Randbedingungen seiner Lebenssituation durch das Zusammenleben mit „all den Unglücklichen, die an den Orten der Verbannung versammelt sind“, wie Bourdieu in seinem Werk „Das Elend der Welt“ herausarbeitet (2005, S. 72), vermag gemildert zu werden.

Wenn nun Gesellschaft, wie Luhmann (1927 – 1998) zeigt, als umfassendes Sozialsystem im Sinne der Gesamtheit aller erwartbaren Kommunikationen zu verstehen ist und soziales Geschehen als selbstreferentieller Prozess (1984), so wird deutlich, dass durch Teilhabe an Kommunikation zur Kommunikation befähigt und durch diese Befähigung wiederum die Teilhabe an Kommunikationen ermöglicht werden kann. „Inklusion“, so Luhmann (1990), „erreicht, wer kommunizieren kann, was man kommunizieren kann“ (S. 346). Kneer und Nassehi (2000) referieren: „Was man kommunizieren kann, hängt von den Erwartungsstrukturen sozialer Systeme ab und wer es kommunizieren kann, verweist auf die Zugangsbedingungen zu bestimmten sozialen Zusammenhängen“ (S. 157). – z.B. zu Bildung. Diese Faktoren konstituieren in ihrer Dialektik den „Möglichkeitsraum“. Es kommt zur Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation (wir sprechen hier, bezogen auf die spezifische Form zu kommunizieren, von Dialog) und so für Charlie zur uneingeschränkten Teilhabe an dem vom Frau Scheiblauer initiierten Prozess, der auf ein gemeinsames Produkt hin orientiert ist. Damit kommt ein zweites zentrales Moment zu dem erst genannten hinzu – die Gegenständlichkeit der Tätigkeit, ihre Motivation, ihr Ziel, ihr Produkt; Momente der „sekundären Intersubjektivität“. Das erlaubt uns schon jetzt die für menschliche Entwicklung und damit für eine entwicklungslogische Didaktik grundlegende Aussage: Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge – in gemeinsamer Kooperation. Das wäre in jeder Form von Unterricht zu realisieren – von der Frühen Bildung bis hin zum Studium an Hochschulen und Universitäten.

Um was geht es dabei? Lösen wir uns von der Vorstellung eines geschlossenen Gesellschaftssystems, von dem in der Pädagogik noch überwiegend, die Wirklichkeit verkennend, ausgegangen wird und in dem sie sich für integriert, oder von dem sie sich für abgespalten hält, wenn sie die Widerstände reflektiert, die reformpädagogische Anliegen widerfahren, dann wird es möglich, sich einer Betrachtung der Verhältnisse als solche von System(en) und Umwelt anzunähern und zu erkennen, dass wir es mit hochgradig funktional differenzierten Feldern zu tun haben, in die man in einem Moment der Kommunikation und Tätigkeit inkludiert und in einem anderen Moment exkludiert sein kann. In Bezug auf die Luhmann’sche Theorie des Sozialen und von Gesellschaft schreibt Nassehi (2008): „Das wirklich Aufregende besteht vielmehr darin, wie sich trotz der radikalen Unterschiedlichkeit solcher Perspektiven stets und immer wieder Praxisformen finden, die eben nicht permanent und systematisch und ein für alle Mal integrieren, sondern in je konkreten Gegenwarten je konkrete Anschlussmöglichkeiten generieren“ (S. 25). Allein an dieser Wirklichkeit zerreibt sich das Gerede im Diskurs der Integrationsbewegung, das sich auf einen undifferenzierten Gebrauch des Inklusionsbegriffes stützt. Worum es geht, ist die Schaffung von Anschlussmöglichkeiten eines Systems in je differenzierten Zusammenhängen seiner Umwelt, wie dies Frau Scheiblauer für Charlie zu realisieren gelungen ist. In dieser Kooperation mittels gegenständlicher Tätigkeit im Dialog, der Kommunikation durch Kommunikation erzeugt, ist Charlie anschlussfähig und mithin in dieses Feld inkludiert, so lange es besteht, auch wenn er in einem Laufstall einer verwahrenden Anstalt, die ihn zwar nicht als störend, aber für lernunfähig stigmatisiert, leben muss. Lassen Sie mich auf diesem Hintergrund doch noch einmal betonen, dass eine so genannte Integrationsklasse, in der SchülerInnen mit und ohne Behinderung und/oder Migrationshintergrund anwesend sind, als solche nichts mit dem Prozess der Integration und dem Zustand der Inklusion zu tun haben muss; möglicherweise weniger, als in der Begegnung von Frau Scheiblauer mit Charlie in einer traditionellen Anstalt sich generiert. Soziale Systeme kommen durch autopoietische Kommunikationszusammenhänge zustande, wie das diese Filmsequenz aufzeigt, d.h. wenn Handlungen mehrerer Personen, wie Luhmann (1975) betont, „sinnhaft aufeinander bezogen werden und dadurch in ihrem Zusammenhang abgrenzbar sind von einer nicht dazu gehörigen Umwelt“ (S. 9).

Der von Frau Scheiblauer initiierte Prozess kann als ein Übergangsfeld von der Segregation zur Inklusion durch Integration bezeichnet werden. Im entstehenden gemeinsamen Feld, ein durch „Zeit“ (hier sinnfällig durch das rhythmische Element) geschaffener gemeinsamer Phasenraum, kann Charlie kommunizieren, was man kommunizieren kann; es ereignet sich Inklusion! Nur das kann kommuniziert werden, was für den Lernenden wahrnehmbar und handelnd erfahrbar ist, woraus sich ein zentraler Auftrag der Didaktik schlechthin ergibt. Entwicklungslogische Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik hätte, auf die „nächste Zone der Entwicklung“ (Vygotskij) eines Kindes oder Schülers gerichtet, ihm im Feld der Kooperation aller an einem Gemeinsamen Gegenstand zu ermöglichen, zu kommunizieren, was zu kommunizieren ist, das meint, uneingeschränkte Teilhabe zu gewähren, wie hoch sie in Anbetracht bestimmter Beeinträchtigungen auch assistiert sein muss und dadurch ein Lernen zu ermöglichen, das Entwicklung induziert. Dass alle am kooperativen Prozess beteiligten Personen die Führung des Geschehens übernehmen können, konstitutiert ein Kollektiv. Deshalb meine Aussage, dass Integration nichts anderes sei, als kooperative Tätigkeit im Kollektiv. Es ist die Kooperation die für jeden Lernenden seine Zone der nächsten Entwicklung zu schaffen vermag; sie hat strukturbildende Funktion, die in einem Unterricht wirksam werden kann, der auf Differenz und Vielfalt, auf Anerkennung, Kompetenz und Prestige, auf uneingeschränkte Teilhabe und reziproker Kommunikation basiert. So weit die fachliche Dimension.

Die politische Dimension ist gleichwohl durch diesen, ein Kollektiv bildenden Prozess gekennzeichnet: Durch die Abgabe von Macht an den gleichwertigen und gleichberechtigten Anderen, verdeutlicht darin, dass Frau Scheiblauer ihre Führung an Charlie abgibt, nachdem er etwas Neues erfunden hat, das Schlagen auf den Rand des Laufstallgitters. Unterricht würde diesbezüglich die Lehrpersonen als Mitlernende antizipieren.

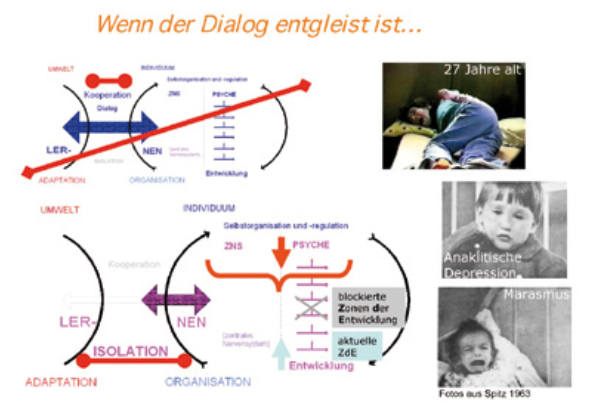

Integration im Bereich der Pädagogik meint nichts anderes als die Transformation dieser Sachverhalte in die Gemeinschaft der Erziehenden, Lehrenden und Lernenden, was ein neues Verständnis von „Unterricht“ aufschei-nen lässt. Unterricht ist nicht mehr und nicht weniger als die Schaffung von Lernfeldern im Sinne von Möglichkeitsräumen, in denen durch die aus der gemeinsamen gegenständlichen und sozialen Praxis entstehenden Synergien neue Entwicklungsmöglichkeiten entstehen. Allgemein ausgedrückt: Durch die Koppelung von Systemkomponenten (Synergetik) können neue Phänomene und Strukturen eines Systems entstehen, dessen Eigenschaften sich nicht auf die Eigenschaften zurückführen lassen, die die Elemente (hier die einzelnen Personen) isoliert aufweisen. Assistenz, so umfassend sie auch erforderlich sein mag, verändert das Grundverhältnis der Kooperation nicht, wenngleich sie ihrerseits ein kooperatives Verhältnis in der Kooperation ist. Kooperation geht als interpsychischer Prozess dem intrapsychischen weiterer Komplexitätssteigerung und Diversifikation psychischer Strukturbildung (Entwicklung) voraus. Entsprechend kann die „Zone der nächsten Entwicklung“ als ein „Möglichkeitsraum“ (Feuser 2009) beschrieben werden, der in Realisierung der genannten Grundverhältnisse entsteht, die als Unterricht gefasst werden können. Entwicklung und Unterricht sind sich wechselseitig bedingender Natur (Chaiklin 2003, Davidov 1998, El’konin 1980, Siebert 2006, van der Veer 2007) und Unterricht ist, so gesehen, weder auf eine institutionalisierte Organisationsform von Lehr-Lern-Prozessen noch auf Schule als solche zu reduzieren. „Geht man von dieser Theorie aus, wonach der Unterricht ideale Formen der Entwicklung vermittelt und damit eine Zone der nächsten Entwicklung schafft, dann wird deutlich, dass er keineswegs an ein bestimmtes Alter noch eine institutionelle Organisation gebunden ist“ (Siebert 2006, 113). Vygotskij (1987) schrieb: „Unterricht und Entwicklung treten also nicht erstmals im Schulalter auf, sondern sind praktisch vom ersten Lebenstag des Kindes an miteinander verbunden“ (297). Dies impliziert in Bezug auf die Frage der Entwicklung eines inklusiven Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems, dass es auch keine dem Kindergarten oder Schulformen bzw. Schultypen und -stufen zuzuordnende Integration geben kann. Was zudem deutlich wird, ist, dass der Wandel der kindlichen Persönlichkeit über mehrere Entwicklungsperioden hinweg zu berücksichtigen ist, ohne dass die Lerngemeinschaft sozial zerfällt – im Unterricht ist dies die Aufgabe einer inneren Differenzierung. Affektiv-emotionale Orientierungen in der Handlung sind ebenso zu berücksichtigen wie solche, bei denen das Lernen lernen und die Aneignung kultureller Bedeutungen als solches bereits zum Motiv geworden sind und sich die Entwicklung theoretischen Denkens im Sinne seiner Semantisierung anbahnt und entfaltet. Die hinter diesem Geschehen des potentiell Möglichen wirksamen Prozesse werden wir in aller Deutlichkeit gewahr, wenn der Dialog entgleist.

[3] Dieser Beitrag entbehrt, entgegen der Möglichkeit des Vortrages bei der Tagung selbst, der Möglichkeit, über Filmausschnitte jene Szenen darzustellen, auf die sich die hier vorgenommenen Analysen gründen. Kurze Beschreibungen versuchen, das zu kompensieren. Gleichwohl soll angeregt werden, sich die zitierten Filme unter Aspekten der hier (aber auch in anderen Publikationen) vorgenommenen Analyse erneut – oder auch erstmals – anzusehen; vor allem auch in der Lehre von Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Auf dem Hintergrund der vorliegenden humanwissenschaftlichen Erkenntnisse wird die Tragweite des Erkenntnisgehaltes dieser Dokumente sichtbar, die im Fach weitgehend nur im Kontext der „Behindertenpädagogik“ berücksichtigt und erschlossen worden sind. Es handelt sich um folgende Dokumente: „Ursula – oder das unwerte Leben“ 1966 Spitz, R.: Grief: a Peril in infancy. New York University Film Library 1947 Spitz, R.: Somatic Consequences of Emotional Starvation in Infants. New York University Film Library 1948

[4] Anzumerken ist, dass der Begriff „Behindertenpädagogik“ mithin kein Synonym für Heil- und Sonderpädagogik ist, was bis heute noch nicht hinreichend rezipiert wurde.

Anita, ein in der gleichen Institution lebendes Mädchen sitzt auf einem Tisch. Als Frau Scheiblauer mit einem Klavierspiel beginnt, greift sie nach den Rasseldosen und bringt diese exakt im Rhythmus des Klavierspiels zum Tönen. Mit Beendigung des Klavierspiels stellt Anita die Dosen ab und beginnt, eine Hand dicht vor dem Gesicht und ihren Augen, stereotyp zu schaukeln.

Diese Filmsequenz verdeutlicht die raum-zeitliche Konstellation des Möglichkeitsraumes, in dem das harmonische Zusammenspiel als neue Dimension möglich und so ein Dialog in Kooperation geführt wird und kommuniziert werden kann. Die äußeren rhythmischen Strukturen synchronisieren die internen Zeitgeber, nehmen sie mit und stabilisieren auf diese Weise die situationsadäquate Wahrnehmung, Denktätigkeit und das Handeln dieses als geistigbehindert geltenden Mädchens. Im Zustand der nach Beendigung des Zusammenspiels (des abgebrochenen Dialogs und der Beendigung der Kommunikation dessen, was kommuniziert werden kann) eintretenden Bedingung der Isolation taktet Anita durch die beobachtbar werdende motorische Stereotypie ihr System (optisch und propriozeptiv) selbst und ermöglicht ihm die Beibehaltung funktionaler Konsistenz der somato-psychischen Selbstorganisation. Die Bewegung schafft ihr die Zeit; sie ist, wie schon angedeutet, der Protoorganisator interner Ordnung und synchronisiert externe Ereignisse und interne Funktionen. „Wenn der Dialog entgleist“, dann muss der Mensch über Bewegung selbst jene Zeit produzieren, die er zur Aufrechterhaltung der Funktionen seines zentralen Nervensystems und seiner Psyche benötigt. Es entstehen Stereotypien, selbstverletzende Handlungen u.a. – als eine systembedingte, adaptive mithin hoch intelligente Lösung des Problems (Feuser 1995, 2004). Aber: Der aus Differenz, Anerkennung und Teilhabe sich konstituierende Möglichkeitsraum und die resultierenden Synergien, die zu neuen Qualitäten emergieren und Lernen in der „nächsten Zone der Entwicklung“ ermöglichen, können auf diese Weise nicht aufrechterhalten und auch nicht stellvertretend simuliert werden. Die autokompensatorischen und gegenregulatorischen Handlungen haben eine eigene Systematik und sind zentral auf die Aufrechterhaltung der internen zentralnervalen und psychischen Funktionen gerichtet und nicht auf die Adaptation an die Aussenwelt, auch wenn dort bestehende Bedingungen der Isolation sie induzieren. Wenn nun die kompensatorischen Handlungen eine Qualität erreichen, die in unserer Sprechblasenkultur als „herausfordernd“ bewertet werden, greifen wir zu Maßnahmen mechanischer, räumlicher oder pharmakologischer Isolierung der Betroffenen und schaffen damit extensiv solche Bedingungen, die wir als Ursächlich für die Probleme erachten müssen, die wir damit vermeintlich zu behandeln glauben. Es resultiert nicht selten Gewalt als Gegenteil der ein Kollektiv bildenden Abgabe von Macht als Keimzelle inklusiver Verhältnisse. Die Entstehung und Ausformung solcher Handlungsweisen bedürfen keiner einen Menschen intern isolierenden Bedingungen. Sie sind mithin keiner Beeinträchtigung oder (im klassischen Sinne des Begriffes) keiner „Behinderung‘ geschuldet, sondern, um es allgemein zu fassen, sozialer Deprivation bis hin zur mehr oder weniger kompletten Isolation. Zur Verdeutlichung komme ich noch einmal auf René Spitz zurück, dessen Werk im Spiegel der aktuellen Humanwissenschaften hinsichtlich seiner sozialpsychologischen und pädagogischen Relevanz noch weit unterschätzt ist. Dies vor allem hinsichtlich seiner Theorie menschlicher Entwicklung, die deren Störungen aus den sozialisatorischen Verhältnissen abzuleiten und zu erklären vermag und einer „Pathologie“ bedarf. Diesen Stand hat auch die moderne Entwicklungsneuropathologie zu Teilen noch nicht wieder erreicht. Aber auch das kann hier nicht weiter geklärt werden. Ich erinnere hier nur an die Aussage von René Spitz in seiner Arbeit „Vom Dialog“ (1976), die lautet: „Leben im menschlichen Sinne wird durch den Dialog geschaffen“ (S. 26).

Leicht nachzuvollziehen dürfte sein, dass beim Vorliegen system-interner Bedingungen der Isolation, sei diese z.B. genetisch bedingt oder einer Hirnschädigung geschuldet, zu denen möglicherweise noch aus Gründen einer Heimunterbringung, Psychiatrisierung oder segregierenden Beschulung, also aus pädagogisch- therapeutischen Gründen veranlasste äußere Bedingungen der Isolation hinzutreten, sich besonders gravierende kompensatorische Handlungen ausbilden müssen. Beide Wirklichkeiten, die der Wechselbeziehungen zur Umwelt und die der inneren Neukonstruktion der resultierenden Erfahrungen in Relation zur allgemeinen Bedürftigkeit des Systems, können wir in der Begrifflichkeit des Faches als Verhältnis von Lernen und Entwicklung darstellen. Beide korrespondieren miteinander im Verhältnis von Kooperation und Isolation, was im Rückgriff auf die Studien von Spitz und anhand seiner Filmdokumentationen eindringlich verdeutlicht werden kann. Dies verbunden mit dem Hinweis, dass die Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen Ursache selbst schwerster Störungen der Entwicklung sein können und diese keiner vorausgesetzten organischen Beeinträchtigungen bedürfen.

Eine erste Sequenz zeigt ein acht Monate altes Kind, dem René Spitz mit der Maske eines menschlichen Gesichtes begegnet. Das Kind zeigt alle Komponenten freudiger, explorierender Annäherung und Inbezitznahme des Gegenstandes und parallel zur manuellen Untersuchung der Maske, vor allem der Augen, hält es mit dieser einen intensiven Blickkontakt. Das Kind führt auch einen intensiven (Handlungs-)Dialog und kooperiert mit allem ihm schon möglichen Kompetenzen mit dem vom Untersucher geführten Objekt.

Eine zweite Sequenz zeigt ein doppelt so altes, schwer hospitalisiertes Kind. Es nimmt zwar Blickkontakt mit der Maske auf und versucht, ihr mit den Augen zu folgen, macht darüber hinaus aber keinen Ansatz zu einer Annäherung oder handelnden Auseinandersetzung mit dem Gegenstand; Lächelreaktionen und ein Belebungskomplex sind nicht zu beobachten. Der Eindruck eines sehr reduzierten Kindes ist deutlich. Bildlich gesprochen erreicht die Umwelt das Kind nicht mehr und das Kind kann sich seiner Umwelt nicht mehr annähern und bemächtigen. Es dominiert Isolation.

Eine dritte Sequenz zeigt ein 16 Monate altes, schwer hospitalisiertes Kind. Bei der Annäherung einer Person beginnt es zu weinen. Sein Gesicht zeigt einen verzweifelten Ausdruck. Nicht einmal Blickkontakt ist in dieser Situation möglich. Als die Kontaktnahme durch Berührung gesteigert wird, beginnt das Kind rhythmisch mit den Beinen zu wippen. Eine motorische Stereotypie wird generiert, die das Kind in der für es nicht mehr integrierbaren Situation kompensatorisch stabilisiert – und überleben lässt.

Mit den kompensatorischen Verhaltensweisen handelt es sich um generelle menschliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Kompensation von Isolation. Im Vergleich der von Spitz filmisch dokumentierten Szenen mit eigenen Filmdokumenten (z.B. einer 27 Jahre alten Frau, die von früher Kindheit an als autistisch klassifiziert wurde und eines 16 Monate alten psychisch hospitalisierten Kindes) kann aufgezeigt werden, dass beide mit einem starren Blick auf ihre zum Kopf geführte Hand in der Bewegung innehalten, um dann die Bewegung hin zum Kopfschlagen fortzusetzen; die häufigste beobachtbare selbstverletzende Handlung (bei der Frau in starker Ausprägung, beim Kleinkind im Entstehungsstadium). Beides Zeichen einer Dissoziation des Körperselbstbildes und im Psychischen (Meyer 2007) und äußerste Alarmzeichen im Hinblick auf erforderliche therapeutische Intervention.

Die Folgen sozialer und bildungsmäßiger Deprivation und Isolation sind:

-

Ein erhebliches Absinken der potentiell erreichbaren Entwicklungsniveaus in allen psychischen Bereichen; besonders auch im Kognitiven.

-

Die systeminterne Blockierung von Zonen der Entwicklung hinsichtlich ihrer funktionalen Realisierung, wie das im Modell neuronaler Kartierung von Edelman (1993) in struktureller und funktionaler Hinsicht bis auf die Ebene der Ausbildung primärer Repertoires anzunehmen ist; auch hinsichtlich der zeitlichen Korrelation und Rezirkulationsmechanismen, die reziproke Koppelungen von Kartierungen erschweren.

-

Eine Stabilisierung des Systems ohne angemessene pädagogisch-therapeutische Hilfen auf einem niedrigen Niveau, das hinsichtlich der Entwicklung das potentiell Mögliche nicht mehr zu erkennen gibt. (Abb. 2)

Das suggeriert schließlich die schwere der vermeintlichen Behinderung, auf die wir uns fixieren, anstatt dass wir uns auf das potentiell Mögliche orientieren, das allerdings nicht exakt bestimmbar und auch nicht zu ertesten ist, sondern nur als Option antizipierbar und im Sinne „symbolischen Kapitals“ (Bourdieu) zu gewähren. Das aber ist mit reduktionistischen Bildungsangeboten und segregierenden Methoden nicht zu erreichen. In seinen „Reden über Erziehung“ schreibt Buber (1878 – 1965): „Denn der echte Erzieher hat nicht bloß einzelne Funktionen seines Zöglings im Auge, wie der, der ihm lediglich bestimmte Kenntnisse oder Fertigkeiten beizubringen beabsichtigt, sondern es ist ihm jedesmal um den ganzen Menschen zu tun, und zwar um den ganzen Menschen sowohl seiner gegenwärtigen Tatsächlichkeit nach, in der er vor dir lebt, als auch seiner Möglichkeit nach, als was aus ihm werden kann“ (1962, S. 63). Auf allgemeinerer Ebene, die auch Aspekte des Verhältnisses der Heil- und Sonderpädagogik zu ihrer Klientel zu skizzieren vermag, schreibt Buber in seiner Abhandlung über die Lehre Heidegger’s (1889 – 1976): „Denn das Verhältnis der Fürsorge (…) kann als solches kein wesentliches Verhältnis sein, weil es nicht das Wesen des einen Menschen zu dem Wesen des anderen unmittelbar in Beziehung setzt, sondern eben nur die fürsorgliche Hilfe des einen zu dem fürsorgebedürftigen Mangel des anderen“ (1961, S. 105). Eine deutliche Kritik des Begriffs des „sonderpädagogischen Förderbedarfs“, der offensichtlich kaum mehr als die Umetikettierung herkömmlicher Diagnostik der Defizit-Feststellung fasst, denn sonst müsste von Bildungsbedürfnissen die Rede sein, kann hier leider nicht geleistet werden. Es ist schon bemerkenswert, dass in Bezug auf uns auffällige Kinder von „Förderung“ und nicht von „Bildung“ gesprochen wird. Um erfahren zu können, was der Möglichkeit nach an Entwicklung eines Menschen durch Lernen möglich ist, hätten wir jedem Kind und Schüler die heute fachlich und kulturell höchst organisierten Angebote zur Verfügung zu stellen; eben die volle Integration unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung. Gewähren wir sie, kann z.B. ein Mensch mit einem Down-Syndrom „der Möglichkeit nach“, wie Pablo Pineda an der Universität Malaga auch ein Universitätsstudium erfolgreich abschließen; er erwarb 1998 das Diplom (Magister/Lizentiat) in Sonderpädagogik. Jetzt bemüht er sich um eine Lehrerstelle (Melero 2001). Folge ich statistischen Angaben, erblicken hingegen 97% der Menschen mit Down-Syndrom heute nicht mehr das Licht der Welt. Auch dies eine Form fürsorglichen Umgangs mit dem der Möglichkeit nach fürsorgebedürftigen Mangel des Anderen?

Die Humanisierung und Demokratisierung des Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtswesens, wie sie heute mit dem Prozess der Integration und dem ihr impliziten Ziel der Inklusion als reformpädagogischer Ansatz auf den Weg gebracht wurde, um das ausgrenzende und selektierende zu überwinden, ist im deutschsprachigen Raum, um es milde auszudrücken, deutlich in eine Sackgasse geraten. Was ich mit diesem Bild ausdrücken möchte ist meine Überzeugung, dass sie sich selbst in diese hinein manövriert hat und eben nicht, dass ihr auf den durchaus richtigen Wegen so viele Barrieren entgegengestellt wurden, die nicht zu überwinden waren und sind. Träfe dieses zu, so müssen wir uns der Frage stellen, warum wir uns nicht kämpfend zusammenschließen (wollen) und sie wegräumen. Eine Erklärung dafür ist nicht die so genannte Macht des Faktischen, sondern, so meine Analyse dessen, was ich aus dem Diskurs zur Integration zur Kenntnis nehmen kann, der zunehmende Verlust eines wenn auch bislang nur in Ansätzen vorhandenen wissenschaftlich fundierten Erkenntnisstandes und einer darauf bezogenen rationalen Theoriebildung und Praxis bezüglich dessen, was der Mensch braucht und was ihn, um auch das zu benennen, hinsichtlich der Entfaltung des Möglichen in seinen Potenzialen stört bis zerstört. Die richtige Gesinnung reicht nicht aus, da sie eine leichte Beute des Zeitgeistes ist und von diesem einfach weggespült werden kann. In Bezug auf die Umkehrung von Mitleid ins Gutmenschtum bleibt nur anzuführen, dass das Gegenteil von „richtig“ nicht „falsch“ ist, sondern die gute Absicht. An dieser vor allem ist Integration gegenwärtig im Begriff zu scheitern. Sie schafft sich die geschwätzigen Sümpfe selbst, in denen sie dann stecken bleibt. Im „Zauberlehrling“ (1827) von v. Goethe (1749 – 1832) heißt es an einer Stelle: „Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los. In die Ecke, Besen! Besen! Seid’s gewesen!“

Es ist wenig, wessen der Mensch bedarf. Es durchzusetzen, es ihm zu gewähren, erfordert eine anhaltende Anstrengung und, wie es die Geschichte ausweist, einen ständig sich wiederholenden Kampf in der selben Sache, wenn auch zu verschiedenen Epochen in jeweils anderer Gestalt. Es sind, kurz zusammengefasst, Begegnung und Beziehung gekennzeichnet durch Vielfalt und Differenz und reziproker Kommunikation (Dialog), in uneingeschränkter Teilhabe an Kultur und Bildung durch Kooperation im Kollektiv, das Anerkennung als gleichberechtigter und gleichwertiger Partner zur Grundlage hat, die Kompetenz eines jeden in Bezug auf die arbeitsteilige Bewältigung eines gemeinsamen Anliegens fordert und einbezieht und allen die Möglichkeit einräumt, durch Abgabe von Macht im gemeinsamen Prozess eine Führungsrolle einzunehmen und soziales Prestige gewährt. Diese Erfordernisse in eine pädagogische Praxis zu transformieren, ist ein Anliegen subjektwissenschaftlich fundierter, mithin „entwicklungslogischer Didaktik“, durch die sich eine „Allgemeine Pädagogik“ zu konstituieren vermag (Feuser 2008 a/b). Nicht mehr und nicht weniger hätte Integration zu leisten. Wenn, was der Mensch braucht, vorenthalten bleibt und sich zu internen isolierenden Bedingungen noch soziale und bildungsmäßige Deprivation oder gar Isolierung hinzutreten, wird der Mensch autokompensatorische und gegenregulative Handlungen generieren, die in Anbetracht seiner existentiellen Zurückgeworfenheit auf sich selbst als kompetente und sinnhafte Versuche zu bewerten sind, unter subjektiv abträglichen Lebensbedingungen die somato-psychische Existenz zu stabilisieren und so weit als möglich zu sichern.

Um was geht es? Es geht um die Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen der Menschen und um Bedingungen der Realisierung menschlichen Lebens hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist alles. Was uns an einem Menschen in der gesamten Spanne seiner biologischen Verfasstheit, seiner psychischen Erscheinung und seiner sozialen Wirklichkeit Probleme aufwirft, ist – unter vorgenannten Bedingungen – entwicklungslogisch und nicht „pathologisch“. Dem hat Pädagogik Rechnung zu tragen; eine Allgemeine Pädagogik, die die Bandbreite menschlicher Daseinsweisen im Blick hat und nicht Ränder abspaltet, die als pathologisch bewertet, der verbesondernden Heil- und Sonder- oder Hochbegabtenpädagogik überantwortet werden. Letztere heben sich in erstgenannter auf, wie Integration in der Inklusion.

Bezogen auf die hier skizzierten Zusammenhänge wäre vor allem zu begreifen, dass das menschliche Gehirn ein soziales Organ ist – und an diesem Faktum auch eine noch so schwere Hirnschädigung nichts ändert. Schon ab der 5. Embryonalwoche, wie Trevarthen und Aitken (2001) aufzeigen, vernetzen sich ein emotional-motorisches Ausdruckssystem (EMS) und ein intrinsisches Motivsystem (IMF) derart, dass ein Kind nach der Geburt seinen dialogisch-sozial-kommunikativen und –interaktiven Bedürfnissen Ausdruck verleihen kann, der, wie die beiden Wissenschaftler schreiben, nach einem „freundlichen Begleiter“ verlangt. Es ist dem Baby möglich, durch virtuelle Konstruktion des Anderen in sich in eine reziproke Kommunikation einzutreten, die ein Gegenüber verlangt, das die durch das Kind zum Ausdruck gebrachten Bedürfnisse lesen und diese seinem jeweiligen Entwicklungsniveau adäquat beantworten kann. „Menschen leben sozial aus biologischen Gründen und können biologisch sein, wie sie sind, weil sie sozial leben“ (Hejl 1997, S. 123). Einen Automatismus vom Wissen zum Verstehen gibt es sicher nicht. Aber das „Wissensmeer in der Sonderpädagogik“ (Fragner 2000) dürfte die Chance des Erkenntnisgewinns steigern und das Erkennen als Fundament der Aufklärung die Schaffung neuer Mythen der Entmenschung abmildern.

Eine entwicklungslogische Didaktik verlangt, Kinder und Schüler „lesen“ zu können, d.h. zu erkennen, wessen der einzelne Mensch bedarf und kooperative Handlungsfelder zu schaffen, in denen sie diese Bedarfe im Bereich der „nächsten Zone ihrer Entwicklung“ (Vygotskij) beantwortet und befriedigt finden. „In der Entwicklung des Kindes tritt jede höhere psychische Funktion zweimal in Szene – einmal als kollektive, soziale Tätigkeit, das heißt als interpsychische Funktion, das zweite Mal als individuelle Tätigkeit, als innere Denkweise des Kindes, als intrapsychische Funktion“ (Vygotskij 1987, S. 302). Dazu brauchen die Kinder und Schüler „gute“ Lehrer und Lehrerinnen und das sind solche, die, wie Vygotskij (1987, S.302) betont, einen Unterricht realisieren können, der der Entwicklung vorauseilt. Dass dies ein klassischer Unterricht im Fächer- Stundentakt mit nur einem Lerngegenstand in einer leistungs- und altershomogenen Gruppe und Jahrgangsstufe nicht sein kann, dürfte selbstredend sein. Zusammenfassend kann mit Lucien Sève festgestellt werden: „Das Individuum ist einmalig im wesentlich Gesellschaftlichen seiner Persönlichkeit und gesellschaftlich im wesentlich Einmaligen seiner Persönlichkeit; das ist die Schwierigkeit, die zu bewältigen ist“ (1973, S. 237)

Ich habe versucht aufzuzeigen, dass wir es im Feld von Erziehung, Bildung und Unterricht mit Menschen zu tun haben, von denen jeder einzelne unter seinen je individuellen Ausgangs-und Randbedingungen, bezogen auf seine Biographie, ein sich selbst organisierendes und konstruierendes, hoch komplexes und kompetentes lebendes System ist, das im gegenständlich kooperierend-sozialen Austausch für sein Lernen und seine Entwicklung der Vielfalt und Differenz und umfassender Anerkennung als Mensch und seiner Kompetenzen und ungeteilter Teilhabe an Kultur und Bildung bedarf. Davon, das zu begreifen, scheint die Pädagogik noch um Jahrhunderte entfernt. Insofern dürfte es ein langwieriger Prozess sein, ein Schul- und Unterrichtssystem zu schaffen, das dem Rechnung zu tragen in der Lage ist. Wünschenswert wäre eine Schule für alle, deren Unterricht die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler zum Ziel hat und ihnen ein angstfreies forschendes Lernen in gemeinsamer Kooperation in Projekten und offenen Lernformen ermöglicht, wobei der Stoff nur Mittel zum Zweck und nicht das Zentrum des Unterrichts ist.

Martin Buber hat den Sachverhalt, den wir hier als Grundlage didaktischen Denkens behandelt haben, in einen mir seit vielen Jahrzehnten wegleitenden Satz gebracht auf den ich auch hier nicht verzichten möchte. Er schreibt: „Der Mensch wird am Du zum Ich“(1965, S. 32), was impliziert, dass er zu dem Ich wird, dessen Du wir sind. Das bedenken wir in der Regel nicht. Es geht mit mit dieser abschließenden Aussage nicht, wie Fragner (2001) betont, „um die Steigerung des moralischen Aufkommens, sondern um die konkrete Realisierung und um die öffentliche gesellschaftspolitische Wahrnehmung dieser Forderungen“ (S. 18).

Adorno, Th.W.: Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt/Main 1971

Aitken, K. u. Trevarthen, C.: Self/other organization in humen psychological development. In: Development and Psychopathology (1997) 9, 653–677

Bourdieu, P.: Die Verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg 1997

ders.: Sozialer Sinn. Frankfurt/M.1999 (3. Aufl.)

ders.: Meditationen. Frankfurt/Main 2001

ders.: Das Elend der Welt. Konstanz 2005

Brunner-Danuser, Fida : Mimi Scheiblauer – Musik und Bewegung. Zürich 1984

Buber, M.: Reden über Erziehung. Heidelberg 1962 d ers.: Das Problem des Menschen. Heidelberg 1961

Chaiklin, S.: The Zone of Proximal Development in Vygotsky’s Analysis of Lerning and Instruction. In: Kozulin, Alex et al (Hrsg.): Vygotsky’s Educational Theorey in Cultural Context. Cambridge 2003

Edelman, G.: Unser Gehirn – ein dynamisches System. München/Zürich 1993

Eigen, M.: Stufen zum Leben. München/Zürich 1992 (2. Aufl.)

Feuser, G.: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim – Ein Zwischenbericht. Bremen 1987 (3. Aufl.)

ders.: Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Behindertenpädagogik 28 (1989) 1, 4–48

ders.: Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt 1995

ders.: Zum Verhältnis von Sonder- und Integrationspädagogik eine Paradigmendiskussion? Zur Inflation eines Begriffes, der bislang ein Wort geblieben ist. In: Albrecht, F., Hinz, A. u. Moser, Vera (Hrsg.): Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplin und professionsbezogene Standortbestimmung. Berlin: 2000, S. 20–44

ders.: Integration heute – Perspektive ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Frankfurt/Main 2003

ders.: Erkennen und Handeln. In: Zeitschrift Behindertenpädagogik 43 (2004) 2, 115–135

ders.: Allgemeine (integrative) Pädagogik. In: Lingenauber, Sabine (Hrsg.): Handlexikon der Integrationspädagogik, Bd. 1, Kindertageseinrichtungen. Bochum/Freiburg 2008/a, 14–20

ders.: Entwicklungslogische Didaktik. In: Liingenauber, Sabine (Hrsg.): Handlexikon der Integrationspädagogik, Bd. 1, Kindertageseinrichtungen. Bochum/Freiburg 2008/b, 48–54

ders.: Didaktik integrativen Unterrichts. Eine Problemskizze. In: Eberwein, H. und Mand, J. (Hrsg.): Integration konkret. Bad Heilbrunn 2008/c, 121–135

ders.: Lernen am „Gemeinsamen Gegenstand“. In: Aregger, K. und Waibl, Eva Maria (Hrsg.): Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht. Brigg 2008/d

ders.: Lernen am Gemeinsamen Gegenstand. In: Aregger, K. &. Waibel, Eva Maria (Hrsg): Entwicklung der Person durch Offenen Unterricht. Augsburg (2008/e), 151–165

Feuser, G. u. Meyer, Heike: Integrativer Unterricht in der Grundschule Ein Zwischenbericht. Solms-Oberbiel 1987

Fraser, J.T.: Die Zeit. München 1992 (2. Aufl.) Fouca ult, M.: Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt/Main 1978 (3. Aufl.)

ders.: Überwachen und Strafen. Frankfurt/Main 1994

Fragner, J.: Von der moralisch-pädagogischen Urszene zur Gerechtigkeit. In: Zeitschrift Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. (2000) 1, 35–42

ders.: Von der Anerkennung zur Kooperation am „Gemeinsamen Gegesntand“. In: Zeitschrift Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. (2001) 2, 11–18

Goffman, E.: Asyle. Frankfurt/M. 1973

Habermas, J.: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann. In: Habermas, J. und Luhmann, N.: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Was leistet die Systemforschung? Frankfurt/M. 1971, S. 142–290

Hejl, P.: Konstruktion der sozialen Konstruktion. Grundlinien einer konstruktivistischen Sozialtheorie. In: Foerster, H. von et al: Einführung in den Konstruktivismus. München/Zürich 1997 (3. Aufl.), 109–146

Hoffmann, B.: Einsteins Ideen. Heidelberg 1988

Jantzen, W.: Zur begrifflichen Fassung von Behinderung aus der Sicht des historischen und dialektischen Materialismus. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 27 (1976) 7, 428–436

ders.: Allgemeine Behindertenpädagogik, Teil 1 und 2. Berlin 2007

Klafki, W.: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim 1963 (5./7. Aufl.)

ders.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didakik. Weinheim/Basel 1996 (5. Aufl.)

Kneer, G. und Nassehi, A.: Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. München 2000 (4. Aufl.)

Lanwer, W.: Selbstverletzungen bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Butzbach-Griedel 2002

Lompscher, J.: Lernkultur Kompetenzentwicklung aus kulturhistorischer Sicht. Berlin 2004

Luhmann, N.: Soziologische Aufklärung. Opladen 1975 (3. Aufl.)

ders.: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M. 1984

ders.: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M. 1990

Mantell, P.: René Spitz 1887–1974. Leben und Werk im Spiegel seiner Filme. Köln 1991

Melero, M.: Ideologie, Vielfalt und Kultur. In: Zeitschrift Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. (2000) 4/5, 11–34

ders.: Kognitive Kompetenz, Autonomie und Lebensqualität: Das „Proyecto Roma“ oder andere Möglichkeiten, uns gemeinsam mit Menschen mit Down-Syndrom zu erziehen. In: Zeitschrift Behindertenpädagogik 40 (2001) 2, 114–132

Meyer, Dagmar: Dissoziation und Geistige Behinderung. Bremen 2007

Prigogine, Y.: Vom Sein zum Werden. 5. Aufl. München 1988

Prigogine, Y. u. Nicolis, G.: Die Erforschung des Komplexen. München/Zürich 1987

Prigogine, Y. u. Stengers, Isabelle: Das Paradox der Zeit. Zeit, Chaos und Quanten. München/Zürich 1993

Rödler, P.: geistig behindert: Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen? Neuwied/Kriftel/Berlin 2000 (2. Aufl.)

Sarasin, P.: Wie weiter mit Foucault? Hamburg 2008

Siebert, B.: Begriffliches Lernen und entwickelnder Unterricht. Berlin 2006

Siebert, B. (Hrsg.): Integrative Pädagogik und kulturhistorische Theorie. Bd. 5 der Reihe „Behindertenpädagogik und Integration“ (Hrsg.: G. Feuser). im Druck

Spitz, R.: Vom Säugling zum Kleinkind. Stuttgart 1963

ders.: Eine genetische Feldtheorie der Ichbildung. Frankfurt/M. 1972

ders.: Vom Dialog. Stuttgart 1976

Trevarthen, C. und Aitken, K.J.: Infant Intersubjectivity: Research, Theory, and Clinical Applications. In: J. Child Psychol. 42 (2001) 1, 3–48

Vygotskij, L.: Ausgewählte Schriften, Band 1 u. 2. Köln 1985/1987

Weisser, J.: Für eine anti-essentialistische Theorie der Behinderung. In: Zeitschrift Behindertenpädagogik 46 (2007) 3/4, 237–249

Zimmermann, R.: Philosophie nach Auschwitz. Eine Neubestimmung von Moral in Politik und Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg 2005

Prof. Dr. Georg Feuser

Universität Zürich

Institut für Erziehungswissenschaft,

Bereich Sonderpädagogik

Hirschengraben 48

CH-8001 Zürich

Quelle

Georg Feuser: Was braucht der Mensch? Reflexionen zu Grundfragen der Integration für Josef Fragner. Kooperation und Dialog – Grundlagen einer Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik. Erschienen in Behinderte Menschen 6/2009, S. 19-35.

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 19.03.2015