Eine qualitative Studie zum Heimaufenthaltsgesetz

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck; eingereicht von Katharina Angerer bei a. o. Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- 1 Einleitung

-

2 Zum Heimaufenthaltsgesetz

-

2.1 Das Gesetz

- 2.1.1 Geltungsbereich (§2)

- 2.1.2 Freiheitsbeschränkungen im Sinne des HeimAufG (§3)

- 2.1.3 Einschränkung der persönlichen Freiheit mit Willen der Bewohnerin oder des Bewohners

- 2.1.4 Zulässigkeit einer Freiheitsbeschränkung (§4)

- 2.1.5 Anordnung und Vornahme einer Freiheitsbeschränkung (§5)

- 2.1.6 Dokumentations-, Aufklärungs- und Meldepflichten (§§ 6, 7)

- 2.1.7 Vertretung (§8)

- 2.1.8 Rechte und Pflichten der Bewohnervertretung (§§ 8,9,10)

- 2.1.9 Gerichtliche Überprüfung (§§ 11ff)

- 2.1.10 Länger andauernde Freiheitsbeschränkungen

- 2.2 Die Rolle der Gerichte und die Position der RichterInnen

-

2.1 Das Gesetz

- 3 Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung

- 4 Einstellung

- 5 Zur Methode

- 6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

- 7 Schlussfolgerungen und Diskussion der Ergebnisse

- 8 Schlusswort

- 9 Literaturverzeichnis

- Eidesstattliche Erklärung

- Lebenslauf

Vor meinem Studium lernte ich im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres die Arbeit mit Menschen mit Behinderung kennen. Während dieser Zeit setzte ich mich viel mit der Situation von Menschen mit besonderen Bedürfnissen auseinander. Dort fiel auch die Entscheidung, ein Studium aufzunehmen, in dem ich mich vertieft mit dieser Thematik beschäftigen könnte.

Im Laufe des Studiums der Erziehungswissenschaften, insbesondere natürlich im Studienzweig "Integrative Pädagogik und Psychosoziale Arbeit", bekam ich immer mehr theoretische Inputs zum Thema Behinderung, die ich durch Praktika und Nebentätigkeiten auch in der Praxis erproben konnte. Durch diese Schwerpunktsetzung im Studium und auch in beruflicher Hinsicht war es für mich nahe liegend ein Thema für meine Diplomarbeit zu wählen, das aus dem Themenfeld "Behinderung" stammt.

Frau Mag. Petra Flieger, die sich mit Freiheitsbeschränkungen und dem Heimaufenthaltsgesetz beschäftigt und auch studentische Arbeiten betreut, die Aspekte dieser Thematik behandeln, gab den Anstoß, sich in diesem Zusammenhang mit RichterInnen und deren Bildern von Behinderung befassen. So entstand das Konzept zu dieser Arbeit. Ziel soll es sein, die Perspektive der RichterInnen als AkteurInnen in der Durchsetzung des Heimaufenthaltsgesetzes einzufangen und vor einem theoretischen Hintergrund zu deuten.

Ein großer Dank gilt deshalb an dieser Stelle Frau Mag. Petra Flieger, die mit viel Engagement und ihrer tollen Begleitung einen großen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet hat. Außerdem möchte ich mich bei Frau Dr. Elisabeth Villotti und Frau Mag. Jasmin Sailer von der Bewohnervertretung Tirol bedanken, die mir als "gate-keeper" den Zugang zum Feld geöffnet haben und mir eine wertvolle Hilfe (nicht nur) in juristischen Fragen waren. Bei meinen InterviewpartnerInnen, die ihre Zeit und ihre Gedanken meiner Forschung zur Verfügung gestellt haben, möchte ich mich hier ebenfalls bedanken.

Ich möchte hier auch meinem Freund Marcus danken, der es verstand, mich immer wieder zu motivieren und neuen Mut zu geben, wenn es nötig war.

Der größte Dank gebührt aber meiner Familie und insbesondere meinen Eltern, die mich in allem stets liebevoll unterstützt und mir dieses Studium ermöglicht haben.

Im Zuge des Heimaufenthaltsgesetzes, das in Österreich seit 2005 in Kraft ist, gab es eine Reihe von Gerichtsverfahren, die sich mit der Einhaltung dieses Gesetzes, das unter anderem die Freiheitsrechte von Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben, regelt, befassten. Die RichterInnen, die in diesen Angelegenheiten zu entscheiden haben, werden in ihrer Urteilsbildung auch von ihren Einstellungen zu und ihren Bildern von Behinderung beeinflusst. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese Bilder von Behinderung aussehen und in den Einstellungen sichtbar werden.

Der erste Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über das Gesetz, um einen Einblick in die Thematik, auf deren Basis diese Arbeit entstand, zu geben.

In einem nächsten Schritt wird der wissenschaftliche Diskurs zu Bildern von Behinderung beleuchtet. Die Vorstellung davon, was Behinderung sei, veränderte sich im Lauf der Zeit. Diese Wandel werden in den wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Behinderung auseinandersetzen, als Paradigmenwechsel gehandelt. Von einer Vorstellung von Behinderung als Krankheit bis zu einem Denken, das Menschen mit Behinderung zugesteht, gleichberechtigte, mit allen Rechten und Pflichten ausgestattete BürgerInnen zu sein, ist es ein langwieriger Prozess. Inwiefern dieser in den Einstellungen der befragten RichterInnen bereits vollzogen ist, soll in dieser Arbeit geklärt werden.

Dazu wird mithilfe des sozialpsychologischen Einstellungskonstruktes, sowie den damit verwandten Phänomenen Vorurteil, Stereotyp und Stigma versucht, eine Brücke zwischen der Analyse der Theorie zu Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung und den empirischen Ergebnissen der Einstellungsforschung zu schlagen.

Den zweiten Teil dieser Arbeit stellt die empirische Untersuchung, in deren Rahmen qualitative Interviews mit RichterInnen an Bezirksgerichten geführt wurden, dar. Nach einer Darstellung und Begründung der gewählten Methode wird die Analyse und Diskussion der Ergebnisse stehen.

Theoretischer Teil

Inhaltsverzeichnis

-

2.1 Das Gesetz

- 2.1.1 Geltungsbereich (§2)

- 2.1.2 Freiheitsbeschränkungen im Sinne des HeimAufG (§3)

- 2.1.3 Einschränkung der persönlichen Freiheit mit Willen der Bewohnerin oder des Bewohners

- 2.1.4 Zulässigkeit einer Freiheitsbeschränkung (§4)

- 2.1.5 Anordnung und Vornahme einer Freiheitsbeschränkung (§5)

- 2.1.6 Dokumentations-, Aufklärungs- und Meldepflichten (§§ 6, 7)

- 2.1.7 Vertretung (§8)

- 2.1.8 Rechte und Pflichten der Bewohnervertretung (§§ 8,9,10)

- 2.1.9 Gerichtliche Überprüfung (§§ 11ff)

- 2.1.10 Länger andauernde Freiheitsbeschränkungen

- 2.2 Die Rolle der Gerichte und die Position der RichterInnen

Das Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG), das seit 1. Juli 2005 in Kraft ist, regelt unter anderem die Durchführung freiheitsbeschränkender Maßnahmen in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder einer geistigen Behinderung. Die Zulässigkeit von Freiheitsbeschränkungen wird durch dieses Gesetz genau geregelt (vgl. Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung 2005[1], im Internet). Ziel dieses Gesetzes ist es "für einen besseren Schutz der Persönlichkeitsrechte der Heimbewohnerinnen und zugleich auch für eine - diesbezüglich bisher nicht vorhandene - rechtliche Absicherung des Pflegepersonals." (ebd., im Internet) zu sorgen. Das Gesetz bestimmt außerdem, dass den betreffenden Menschen eine Bewohnervertreterin/ ein Bewohnervertreter zur Seite gestellt wird, die bzw. der ihre Rechte vertritt (vgl. Barth 2005a, im Internet).

Das Heimaufenthaltsgesetz gilt in Alten- und Pflegeheimen, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung (auch in vollzeitbegleiteten Wohnformen) und "in anderen Einrichtungen, in denen wenigstens drei psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen ständig betreut oder gepflegt werden können" (§2 Absatz 1 HeimAufG). Für Menschen mit psychischen Krankheiten oder geistigen Behinderung gilt das Gesetz außerdem in Krankenanstalten (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet; Barth 2005a, im Internet).

"Eine Freiheitsbeschränkung im Sinne des Bundesgesetzes liegt dann vor, wenn eine Ortsveränderung einer betreuten oder gepflegten Person (...) gegen oder ohne ihren Willen mit physischen Mitteln, insbesondere durch mechanische, elektronische oder medikamentöse Maßnahmen oder durch deren Androhung unterbunden wird." (§3 Abs. 1 HeimAufG)

Bereits die Androhung von Schritten wird also als eine Beschränkung der persönlichen Freiheit gewertet. Der Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung weist in seiner Broschüre zum Heimaufenthaltsgesetz außerdem darauf hin, dass bereits eine Freiheitsbeschränkung vorliegt, wenn die Bewohnerin/der Bewohner in einer bestimmten Situation das Gefühl hat, er oder sie könnte den Ort nicht verlassen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).

In welchem zeitlichen und räumlichen Umfang sich eine Einschränkung der Mobilität abspielt, ist hier irrelevant (vgl. Barth 2005a, im Internet; Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet). Wird eine Einschränkung von den betreffenden BewohnerInnen bewusst erlaubt, handelt es sich dabei nicht um eine Freiheitsbeschränkung im Sinne des Gesetzes (vgl. Barth 2005a). Beispiele für Freiheitsbeschränkungen im Sinne des Heimaufenthaltsgesetzes wären das Hindern am Verlassen des Bettes durch ein Gitter oder einen Gurt oder das Unterbinden des Bewegungsdrangs durch Medikamente (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet). Barth weist außerdem darauf hin, dass als Freiheitsbeschränkung im Sinne des Gesetzes nur eine Maßnahme gesehen werden kann, die an Personen angewendet wird, die die Möglichkeit zu willkürlicher Bewegung haben. Bei bewusstlosen Menschen beispielsweise ist dieses Gesetz nicht gültig (vgl. Barth 2005a, im Internet).

Es wird auch nicht als Freiheitsbeschränkung im Sinne des HeimAufG gewertet, "wenn der einsichts- und urteilsfähige Bewohner einer Unterbindung der Ortsveränderung, insbesondere im Rahmen eines Vertrages über die ärztliche Behandlung, zugestimmt hat." (§3 Abs. 2 HeimAufG) Wichtig ist in diesem Fall, dass sich die Bewohnerin oder der Bewohner im Klaren über die Auswirkungen ihrer oder seiner Entscheidung ist. "Die Einwilligung kann sich (...) nur auf eine konkrete Situation und einen zeitlich überschaubaren Rahmen beziehen." (Barth 2005a, im Internet) Diese Einwilligungen müssen dokumentiert und der Bewohnervertretung sowie der Vertrauensperson gemeldet werden. BewohnerInnen können diese jederzeit widerrufen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).

Eine Freiheitsbeschränkung ist nur dann zulässig, wenn es sich um Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung handelt, die durch ein Verhalten, das auf ihre Beeinträchtigung zurück geführt wird, die Gesundheit und das Leben anderer oder sich selbst gefährden. Eine weitere Voraussetzung stellt die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme dar. Es muss außerdem sichergestellt sein, dass "diese Gefahr nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere schonendere Betreuungs- und Pflegemaßnahmen, abgewendet werden kann" (§4 Abs. 3 HeimAufG). In einem Präzedenzfall, der am Obersten Gerichtshof geschaffen wurde, wird Personalmangel als Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen ausgeschlossen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).

Eine Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich von einem Arzt oder einer Ärztin angeordnet werden. Handelt es sich um Maßnahmen, die kürzer als 24 Stunden bzw. einmalig durchgeführt werden, dürfen auch die Pflegedienstleitung, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen oder die pädagogische Leitung eine Beschränkung anordnen (vgl. ebd.). Barth (2005a, im Internet) weist darauf hin, dass auch hier ein Arzt oder eine Ärztin herangezogen werden kann. Medikamentöse Beschränkungen müssen in jedem Fall von Ärztinnen angeordnet und auch gemeldet werden. Die angeordnete freiheitsbeschränkende Maßnahme "muss unter Einhaltung fachgemäßer Standards und unter möglichster Schonung der Bewohnerin durchgeführt werden. Die Freiheitsbeschränkung muss umgehend beendet werden, wenn die Vorraussetzungen nicht mehr vorliegen." (Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung 2005, im Internet)

Der Grund, die Art, der Beginn und die Dauer einer Freiheitsbeschränkung müssen schriftlich genau dokumentiert und die Bewohnerin oder der Bewohner darüber aufgeklärt werden. Diese Aufklärung hat auf eine der/dem Betroffenen angepasste Weise zu erfolgen. Die Einrichtungsleitung muss informiert werden und deren Aufgabe ist es nun, die Vertreterin oder den Vertreter und eine Vertrauensperson der Bewohnerin oder des Bewohners zu verständigen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern (vgl. Barth 2005a, im Internet).

BewohnerInnen haben das Recht, sich selbst eine Vertretung zu suchen, beispielsweise eine Rechtsanwältin oder Angehörige, um für sie zu sprechen. Unabhängig davon wird der Bewohnerin oder dem Bewohner eine gesetzliche Vertretung zur Seite gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der zuständige Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung (vgl. Barth 2005b, im Internet). BewohnervertreterInnen werden bei diesem Verein angestellt und beim zuständigen Bezirksgericht und den betreffenden Institutionen namentlich bekannt gemacht (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).

Die Bewohnervertretung wird über alle Be- und Einschränkungen der Freiheit in den in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Einrichtungen informiert. "Ihre Aufgabe ist es, die Angemessenheit der Freiheitsbeschränkung zu hinterfragen. Sie wird versuchen, bei manchen Fällen möglichst zeitnah mehr Informationen zu erhalten." (Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet) Die Bewohnervertretung muss also die Institutionen besuchen und sich einen Überblick über die Situation verschaffen, um zu entscheiden, ob eine Überprüfung durch das Gericht notwendig ist. Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Freiheitsbeschränkung müssen überprüft werden. Gespräche mit allen beteiligten AkteurInnen sowie eine Einsicht in die Akten und Dokumentationen der Institution gehören ebenfalls zu den Rechten von BewohnervertreterInnen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet). Sie sind dazu verpflichtet, die BewohnerInnen "über beabsichtigte Vertretungshandlungen und sonstige wichtige Angelegenheiten zu informieren" (Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet), sie zu vertreten und ihren Wünschen so weit wie möglich zu entsprechen. Außerdem ist es die Pflicht von BewohnervertreterInnen, die Strukturen der jeweiligen Einrichtung zu berücksichtigen und relevante Informationen an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. BewohnervertreterInnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet; Barth 2005b, im Internet).

Das Bezirksgericht ist für die Überprüfungsverfahren im jeweiligen Sprengel zuständig. Es schreitet ein, wenn vonseiten der Bewohnerin/des Bewohners, einer Vertrauensperson, der Bewohnervertretung oder der Heimleitung bzw. einer anordnungsbefugten Person ein Antrag auf Überprüfung eingebracht wird. Dieser muss keine bestimmte Form aufweisen und kann auch mündlich erfolgen (vgl. Barth 2005b, im Internet).

Innerhalb von sieben Tagen muss nun eine erste gerichtliche Anhörung der Bewohnerin/des Bewohners in der Institution stattfinden. In dieser verschafft sich das Gericht einen Überblick über die Situation in der Einrichtung, hört die beteiligten Personen (BewohnerInnen, deren VertreterInnen, die/den Anordnungsbefugte/n, Pflegepersonal...) an und nimmt Einsicht in die relevanten Aufzeichnungen. Zusätzlich können noch unabhängige Sachverständige hinzugezogen werden (vgl. Barth 2005a, im Internet). Am Ende der Anhörung steht eine sofortige Entscheidung, ob die Freiheitsbeschränkung zulässig ist. Wird eine Maßnahme vom Gericht vorläufig für zulässig erklärt, muss binnen 14 Tagen eine Mündliche Verhandlung angesetzt werden (vgl. §13 Abs. 1 HeimAufG). Befindet das Gericht die Freiheitsbeschränkung für unzulässig, muss diese sofort aufgehoben werden (vgl. §13 Abs. 2 HeimAufG).

Bei der Mündlichen Verhandlung muss nun eine Sachverständige oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Außerdem müssen die Bewohnerin oder der Bewohner, die Vertrauensperson, die Bewohnervertretung, die anordnungsbefugte Person sowie die Einrichtungsleitung und fallweise weitere Auskunftspersonen geladen werden (vgl. Barth 2005a, im Internet). Das HeimAufG schreibt fest, dass die Einrichtungsleitung dafür Sorge zu tragen hat, dass die Bewohnerin oder der Bewohner an der Verhandlung auch teilnehmen kann.

"Das Gericht und die anderen an der Verhandlung Beteiligten haben darauf zu achten, dass die Verhandlung unter möglichster Schonung des Bewohners durchgeführt wird und von anderen Bewohnern tunlichst nicht wahrgenommen werden kann." (§14 Abs. 2 HeimAufG)

Der Verweis auf die Schonung der Bewohnerin oder des Bewohners erscheint mir äußerst wichtig, da deren oder dessen Wohl ja im Mittelpunkt des Verfahrens stehen soll. Die Vermeidung der Teilnahme anderer BewohnerInnen an diesem Prozess allerdings erscheint mir fraglich. Möglicherweise ist diese ebenfalls im Kontext der Schonung von BewohnerInnen zu sehen.

Das Gericht entscheidet in dieser Verhandlung über die Zulässigkeit, Art und Weise und Dauer der Beschränkung. Die Maßnahme kann in diesem Beschluss für maximal 6 Monate für zulässig erklärt werden. Ist das nicht der Fall, muss sie sofort aufgehoben werden (vgl. §15 Abs. 2f HeimAufG). Es besteht auch die Möglichkeit gegen diesen Beschluss Rekurs zu erheben. Die Freiheitsbeschränkung muss auch aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für deren Durchführung wegfallen oder "die vom Gericht festgelegte Frist abgelaufen ist" (Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).

Bei Freiheitsbeschränkungen, die wahrscheinlich nach der gesetzlich festgelegten Frist nicht aufgehoben werden, muss erneut die Bewohnervertretung eingeschaltet werden. Diese kann wieder einen Antrag auf Überprüfung stellen oder unter Angabe von Gründen darauf verzichten. Wird nochmals ein Überprüfungsverfahren durchgeführt, kann das Gericht nun eine Dauer der Beschränkung von bis zu einem Jahr festsetzen (vgl. §19 Abs. 1ff HeimAufG).

Immer wieder wird im Gesetz auch darauf hingewiesen, alle Informationen der Bewohnerin oder dem Bewohner "in geeigneter, seinem Zustand entsprechender Weise" (z.B. §15 Abs. 1 HeimAufG) zu vermitteln. Es wird also darauf Wert gelegt, den Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer psychischen Erkrankung als Subjekt zu behandeln. Durch diese Formulierung wird vom Gesetzgeber eine Auseinandersetzung mit der Person gefordert, die auf seine oder ihre speziellen Bedürfnisse eingeht.

Im Endbericht des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie zur Implementation des Heimaufenthaltsgesetzes (Hofinger et al. 2007) wurden die Position der RichterInnen und die Rolle der Gerichte in diesen Verfahren untersucht. Es wird darauf hingewiesen, dass viele der RichterInnen bereits Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung hatten, allerdings im Kontext von Sachwalterschafts- und Unterbringungsgesetz. In diesen Fällen allerdings werden die Menschen mit Behinderung aus einer ganz anderen Perspektive gesehen:

"Wenn sie (die RichterInnen; Anm.) dann mit der gleichen Person im Rahmen eines Verfahrens nach HeimAufG konfrontiert sind, in dem es um die Rechtmäßigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen geht, haben sie die Aufgabe, die Person gleichsam unter umgekehrten Vorzeichen zu betrachten." (Hofinger et al. 2007, S. 90)

Während in Angelegenheiten, die eine Sachwalterschaft betreffen, in erster Linie eine defizitäre Sichtweise auf die Lebenssituation des betreffenden Menschen mit Behinderung angewandt wird, muss es im Rahmen des HeimAufG eine Perspektive sein, die mehr auf die Persönlichkeitsrechte der Person ausgerichtet ist. Ebendiese Sichtweise der RichterInnen im Zusammenhang mit dem HeimAufG soll in dieser Arbeit beleuchtet werden.

Vonseiten der RichterInnen, die im Rahmen dieser Implementierungsstudie befragt wurden, war zu hören, dass zur Rolle einer Richterin oder eines Richters nicht nur die Vermittlung zwischen den einzelnen Parteien gehört, sondern auch ein Handhaben der oft aufgeheizten Stimmung. Es wird als Schwierigkeit beschrieben, die Differenzen zwischen den einzelnen Positionen zu überbrücken (vgl. ebd., S. 91). Wie die AutorInnen dieser Studie feststellen, handelt es sich bei den Verfahren zum HeimAufG um Gutachterprozesse. Die RichterInnen sind mit ihrem Wissen nicht in der Lage, zu beurteilen, ob etwa eine psychische Erkrankung vorliegt. Ein Gutachten, das von ExpertInnen erstellt wird, dient der Urteilsfindung. "Zwar wird öfters darauf hingewiesen, dass man im Laufe der Zeit doch ein gewisses Verständnis auch für psychiatrische, geriatrische und pflegewissenschaftliche Fragen entwickle, letztlich aber ist man auf das Urteil der Gutachter angewiesen." (ebd., S. 92) Besonders im Falle von medikamentösen Freiheitsbeschränkungen müssen sich RichterInnen auf die Kompetenz ihrer GutachterInnen verlassen. Auch dieses sich mit der Zeit entwickelnde Verständnis für die Lebensumstände von Menschen mit Behinderung soll in den Interviews mit den RichterInnen zur Sprache gebracht werden.

[1] Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung wird künftig mit ‚Verein für Sachwalterschaft' abgekürzt.

Inhaltsverzeichnis

Im folgenden Kapitel soll es um verschiedene theoretische Konzeptionen zu Behinderung gehen. Um einen Zugang zu den impliziten Menschenbildern zu bekommen, werden diese Konzepte erörtert. Auch die Auseinandersetzung um die Paradigmen in der Behindertenhilfe ist in diesem Lichte zu sehen.

In der Beschäftigung mit dem Phänomen Behinderung gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einige Kontroversen. Was verstehen wir nun eigentlich unter Behinderung? Wie lässt sich dieses Phänomen erfassen? Dazu gibt es vielfältige theoretische Herangehensweisen. Allerdings lässt sich der aktuelle Diskurs zu Behinderung, laut Schillmeier (2007, S. 79) als von zwei Modellen geprägt begreifen: Einerseits einem medizinischen, das einen körperlichen oder geistigen Defekt, der der einzelnen Person eigen ist, als Behinderung beschreibt und andererseits einem sozialen Modell, das Behinderung als ein gesellschaftlich entstandenes Phänomen, als soziale Kategorie begreift. Andere AutorInnen (z.B. Cloerkes 2007, S. 10) gehen von vier konkurrierenden Paradigmata in der Betrachtung von Behinderung aus: einem personorientierten, einem interaktionistischen, einem systemtheoretischen und einem gesellschaftstheoretischen Modell. Allerdings weisen die letzteren drei eine Gemeinsamkeit auf: sie beziehen sich alle auf Behinderung als soziale Kategorie. Deshalb wird auch hier diese Dichotomie von individuenzentrierten und sozialen Modellen beibehalten.

Behinderung wird in der klassischen Heil- und Sonderpädagogik, die ihre Anfänge am Beginn des 19. Jahrhunderts hat, als medizinischer Sachverhalt behandelt. Normalität wird durch die Kategorien Gesundheit und Funktionsfähigkeit definiert, während Abweichungen als Krankheit und als ‚behindert' eingestuft werden (vgl. Schönwiese 2002, S.183). Mittels ausgefeilter Diagnoseverfahren werden Behinderungen und Menschen mit Behinderungen kategorisiert und schematisiert. Wie Eggert (2000, S.41) zeigt, ist die Klassifikation von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung eine Praxis, die bereits im 18. und 19. Jahrhundert weit verbreitet war. Unter dem wissenschaftlichen Begriff der Oligophrenie wurden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ‚schwachsinnig' oder ‚blödsinnig' eingestuft. Durch die langjährige Zuständigkeit der Psychiatrie für Menschen mit so genannter geistiger Behinderung entwickelte sich ein Schema der Klassifizierung von geistigen Behinderungen im Rahmen der psychiatrischen Diagnostik. In Anlehnung an Michel Foucault werden von Elbert (1982, im Internet) vier Operationsschritte, die ein ‚behindertes Selbst' produzieren, unterschieden:

In der Selektion werden Merkmale zu Symptomen erklärt und als abweichend von der Norm definiert. Der zweite Schritt, die Ätiologie, ist mit der "Suche nach den ‚wahren' Ursachen" (Schönwiese 2002, S. 184) beschäftigt. In der Diagnose werden die beobachteten Symptome und die gefunden Ursachen gemäß einem Puzzlespiel einem der bekannten Krankheitsbilder zugeordnet (vgl. Elbert 1982, im Internet). Mithilfe dieser Diagnose, die von nun an einen festen Bestandteil der Person darstellt, kann dann eine Prognose über zukünftige Verhaltensweisen, Möglichkeiten und Therapiechancen abgegeben werden (vgl. ebd.).

ÄrztInnen ordnen so einen Menschen einem bestimmten Krankheitsbild zu, das von nun an Teil seines oder ihres Lebens sein wird. Das entscheidende Moment ist hier, wie Elbert anführt, die Existenz von "totalen Bildern" vom Menschen, geistiger Behinderung oder auch Abweichung in diesem medizinischen Modell, die auf einzelne Menschen angewandt werden, ohne deren Individualität zu berücksichtigen (vgl. ebd.).

Eine Behinderung kann aus dieser Perspektive also als ein Bündel von Symptomen gesehen werden, dessen Grund in einer organischen Schädigung liegt. In diesem medizinischen Modell von Behinderung wird eine Kausalität zwischen dem Defekt und der sozialen Benachteiligung angenommen. Jede Problematik oder Schwierigkeit im sozialen Leben von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung kann auf das Defizit zurückgeführt werden. In der WHO-Definition von Behinderung aus dem Jahr 1980 wird die Entstehung von Behinderung als kausale Abfolge von einer Gesundheitsschädigung über eine Funktionseinschränkung bis zur sozialen Benachteiligung erklärt (vgl. Lindemann/Vossler 1999, S. 105). Allerdings findet in dieser Definition bereits eine soziale Komponente eine Erwähnung, weshalb diese von einigen AutorInnen, zum Beispiel Feyerer (2003, im Internet) oder Hollenweger (2006, S. 50), bereits als Abkehr von einem rein medizinischen Modell von Behinderung gewertet wird. Die soziale Benachteiligung wird aber nur als Folgeerscheinung der körperlichen Schädigung gesehen, was eine Wirkung anderer Faktoren auf die Entstehung von Behinderung negiert.

In einer solchen Sichtweise wird Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung jede Eigenaktivität zur Gestaltung ihres Lebens abgesprochen, außerdem finden keinerlei Einflüsse Erwähnung, die nicht in der Person selbst liegen. Behinderung wird in diesem Sinne als objektivierbare und rein individuelle Kategorie begriffen:

"Das besondere Verhalten eines Menschen wird damit als individuelle ‚pathologische' Eigenschaft zur persönlichen Schuld; seine unverstandenen Äußerungen sind ‚unsinnige' Verhaltensantworten eines irrenden Gehirns. Von Interesse ist primär der Defekt und die Verfahren zur Behebung einer vermuteten Schädigung." (Mattner/Gerspach 1999, S.21)

Hier wird deutlich, dass eine unter diesem Paradigma agierende Pädagogik ihr Augenmerk auf den Defekt legt. Alle Äußerungen eines Menschen können auf ebendiesen Mangel zurück geführt werden. Als Ziele werden die Behebung des Defekts und eine Anpassung an eine Normalität des Durchschnittsmenschen gesehen. Durch Therapien und spezielle Fördermaßnahmen sollen Abweichungen von der Normalität aus der Welt geschaffen werden. SpezialistInnen wissen, was zu tun ist. "Der Betroffene selbst wird dabei zum inkompetenten Objekt erklärt und auch so behandelt." (Feyerer 2003, im Internet) Lindemann und Vossler sprechen von einem "geteilten Menschenbild" zwischen Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung und den Professionellen in diesem Bereich:

"Während man sich selbst als eigenständig handelndes Subjekt begreift, erscheint das pädagogische Gegenüber als jemand, der sich nur aufgrund seiner Störungen und Mängel verhält und dessen Defizite ausgeglichen werden müssen." (Lindemann/Vossler 1999, S.115)

Mattner und Gerspach (1999) beschreiben am Beispiel der Frühförderung die Konzentration auf einen Mangel und die Auswirkungen der Forcierung von Therapien desselben:

"Das Normale im/am Kind bzw. dessen Entwicklungsprozess wird infolgedessen als irrelevant, das Störende hingegen als das Allumfassende, ja Determinierende für die Entwicklung des Kindes erklärt." (Wöhler 1987, zit. nach Mattner/Gerspach 1999, S. 20)

Durch diese "Mängelzentrierung" wird ein Defekt zur zentralen Eigenschaft eines Menschen. Alle anderen Eigenschaften, die einen Menschen ausmachen, werden ausgeblendet und treten in den Hintergrund. Behinderung wird als statischer, unveränderbarer Zustand gefasst. Wie ebenfalls aus dem obengenannten Zitat, das Mattner und Gerspach anführen, hervorgeht, werden in diesem Konzept Entwicklungsprozesse negiert. In diesem Menschenbild werden die Entwicklungschancen eines Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung als von vornherein beschränkt und durch den hirnorganischen Mangel determiniert gesehen.

Theunissen (1982, S. 150, zit. nach Hähner 1999b) spricht im Zusammenhang mit der Unterbringung von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung in Psychiatrien, wie sie noch bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts verbreitet war, von einem "biologistisch-nihilistischem" Menschenbild. ‚Nihilistisch' bezieht sich in diesem Fall auf die eben angesprochene Verneinung von Entwicklungsprozessen: Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wird so die Fähigkeit zu lernen, sich zu bilden und "ein normales menschliches Leben zu durchlaufen und sich selbst zu verwirklichen" (Hähner 1999b, S. 26), abgesprochen. Aufgrund dieser Prämisse wurden die PatientInnen, zu denen sie durch die Diagnose der Schädigung wurden, ihr ganzes Leben lang in Anstalten ‚verwahrt' und pflegerisch behandelt.

Wie Schönwiese (2002, S. 186f) konstatiert, wird in neueren Veröffentlichungen vermehrt versucht, die medizinische Sichtweise auf Menschen mit Behinderung zu erweitern. Dabei meint ‚Heilpädagogik' nicht mehr das Heilen einer Krankheit, sondern vielmehr eine Verganzheitlichung des bis dahin als unvollständig betrachteten Lebens von Menschen mit Behinderung (vgl. Kobi 1993, S.127). In diesem Sinne wird Behinderung zwar nicht mehr nur als organischer Defekt gesehen, bleibt aber immer noch ein individuelles Problem, das durch Expertenwissen und dementsprechende Behandlung in den Griff zu bekommen sei. Menschen mit Behinderung brauchen Hilfe von außen zu ihrer Vervollkommnung. Norm und Abweichung bleiben bestimmende Kategorien.

Eine weitere scheinbare Fortentwicklung des medizinischen Modells von Behinderung wird von Elbert (1986, S. im Internet) diskutiert. Er zieht den Ansatz Thalhammers (1974, nach Elbert 1986) zur Erklärung von so genannter geistiger Behinderung heran, der den Anspruch erhebt, eine Pädagogik zu entwerfen, die Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung gerecht werde. Die Ursache für die Behinderung liegt bei Thalhammer in einer organischen Schädigung, die zu kommunikativen Defiziten führt. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wird hier eine Andersartigkeit in ihrem Wesen unterstellt, die sie in lebenslange Abhängigkeit von Hilfe bringt (vgl. Elbert 1986, im Internet).

Eine Perspektive, die davon ausgeht, dass gewisse Menschen in ihrer Natur anders beschaffen seien, legitimiert Sonderbehandlungen, Aussonderung und Ausgrenzung. Deshalb kann hier nicht von einer Pädagogik die Rede sein, die den Menschen gerecht wird. Menschen werden nach wie vor, auch unter einem heilpädagogischen Paradigma, als Mängelwesen betrachtet, denen von Professionellen geholfen werden muss. Die ExpertInnen sind in diesem Fall jedoch nicht mehr Ärzte und Ärztinnen, sondern Heil- und Sonderpädagogen und -pädgoginnen, die über das ‚Wesen' von Menschen mit Behinderung Bescheid wissen.

Von einigen AutorInnen wird an dieser Stelle ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung von Behinderung gesehen. Hähner (1999b, S. 30) geht von einem Wandel im Menschenbild ab den 1970ern aus. Er spricht von einer Ablösung des ‚biologistisch-nihilistischen' Menschenbildes durch ein ‚pädagogisch-optimistisches'. Verwahrung als handlungsleitendes Prinzip in der Behindertenhilfe wird vom Anspruch nach Förderung verdrängt. Das Primat der Medizin weicht einer Vorherrschaft der Pädagogik (vgl. Hähner 1999b, S. 30). Hohmeier (2004, S. 132) spricht von zwei Paradigmenwechseln in der Behindertenarbeit in den letzten 50 Jahren. Dem ‚kustodialen' Paradigma, das dem oben erläuterten medizinischen Modell entspricht, folgt ein ‚therapeutisch-rehabilitatives' Paradigma:

"Das dem neuen Paradigma zugrunde liegende Bild vom Menschen hat sich geändert: Im Blick sind zugleich die mit der Behinderung gegebenen individuellen Einschränkungen und der entsprechend auf die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen und ‚handicaps' bezogene vielfältige Bedarf an therapeutischen und pädagogischen Hilfen." (Hohmeier 2004, S. 133)

Auch hier lässt sich der Fokus auf die Defizite und deren Behandlung erkennen. Außerdem wird eine besondere Angewiesenheit von Menschen mit Behinderung, ähnlich wie bei Thalhammer, angenommen. Deshalb kann hier in meinen Augen nicht von einem grundlegenden Umdenken im Bild von Behinderung ausgegangen werden, da es sich aus dieser Perspektive immer noch um ‚unvollkommene', von der gewünschten Normalität abweichende Wesen handelt. Bosse (2006, S. 50) spricht ebenso von einem neuen Leitbild in der Behindertenhilfe, das sich Normalisierung und Förderung zum Ziel setzt. Einer Verschiebung des Fokus von bloßer Verwahrung hin zu gezielter Förderung wird hier durchaus auch Positives abgewonnen, nämlich ein Blick auf die individuellen Probleme von Menschen mit Behinderung, wie er im alten Paradigma der ‚Versorgung und Fürsorglichkeit', wie Bosse es nennt, keinen Platz hatte. Deshalb sieht er diese Entwicklung, auch wenn die Orientierung am Defekt nach wie vor stark im Zentrum steht, als neues Paradigma der ‚Normalisierung und Förderung' (vgl. ebd., S. 50ff).

Feuser (1996, im Internet) spricht von der Heil- und Sonderpädagogik als Herrschaftspädagogik, weil sie Nichtbehinderten ein Zuschreibungsrecht einräumt, das sie dazu befugt, zu klassifizieren und auszusondern und diese Praktiken anschließend als "behinderungsspezifische Maßnahmen" (ebd.) bezeichnet. Im heilpädagogischen Paradigma bleiben Menschen mit Behinderung Objekte von Klassifikation und Segregation, die wenig Spielraum haben, sich den Zuschreibungsmächten zu entziehen.

In diesem Sinne kann ein Umdenken in Richtung einer Heil- und Sonderpädagogik, das den Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung zwar einräumt nicht krank zu sein und deshalb nicht ins Krankenhaus zu gehören, aber ein Leben in Spezialeinrichtungen fern ab vom gesellschaftlichen Leben für angebracht hält, nur bedingt für eine Verbesserung der Situation von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung sorgen. Das Medizinische Modell wird unter einem heilpädagogischen Paradigma zwar erweitert und adaptiert, aber nicht gänzlich verworfen oder überwunden.

Dem weiteren Paradigmenwechsel, der laut Hohmeier in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts stattfand, wird hier deshalb mehr Bedeutung beigemessen. Das neue, inklusive Paradigma, wird dabei als auf folgendem Menschenbild basierend beschrieben:

"Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen werden nicht mehr als Objekte von Maßnahmen aufgefasst, sondern als die eigenen Bedürfnisse aktiv formulierende Subjekte, die ihren Lebensraum trotz und mit Behinderung selbst gestalten und ihre eigenen Perspektiven in die Interaktion mit der Umwelt einbringen." (Hohmeier 2004, S. 136)

Ein wichtiges Moment in einem neuen Denken über Menschen mit Behinderung wird hier bereits deutlich. Vom Objekt von Behandlungen und Therapie werden Menschen mit Behinderung zu aktiven Gestaltenden. Dieser Wandel zu einem neuen Bild von Menschen mit Behinderung wurde besonders von Selbstvertretungsgruppen forciert. ‚Krüppelbewegungen' von Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie die ‚People-First-Bewegung' von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung fordern ab den 80ern eine neue Sichtweise hin zu Selbstbestimmung, Emanzipation und Gleichberechtigung (vgl. Schönwiese 2009, im Internet; Bosse 2006, S. 53). Erstmals sind die AkteurInnen einer Veränderung im Diskurs um Behinderung die Betroffenen selbst.

Eggert (2000, S. 57ff) macht den Paradigmenwechsel im Bild von Behinderung an drei Momenten fest. Als wichtigsten strukturellen Übergang beschreibt er einen Wandel von der Konstanz- zur Veränderungsannahme. Damit meint er "die Überwindung der Vorstellung, dass geistige Behinderung ein letztlich unveränderbarer Defekt sei, der die Lebenschancen eines Individuums festlegt." (Eggert 2000, S. 57) Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wird so die Fähigkeit zugesprochen, sich zu entwickeln und das ohne eine spezifische vorhersagbare Beschränkung durch ihre Behinderung. Eine Prognose für Entwicklungschancen auf Basis der Schädigung ist vor diesem Hintergrund nicht mehr möglich (vgl. ebd., S. 58). Als weiteren wichtigen Übergang beschreibt Eggert eine Veränderung von der Segregation hin zur Integration. Die Deinstitutionalisierung - die Auflösung von Großanstalten - und die Entstehung neuer Wohnformen für Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung als ein großer Schritt in Richtung Normalisierung gilt hier ebenso als Meilenstein wie der gemeinsame Unterricht aller Kinder (vgl. ebd., S. 59f). Ein Wechsel von der Typologie und Klassifikation zur Individualisierung wird von Eggert in der ‚neuen Behindertenpädagogik' ebenfalls ausgemacht. Eine Abkehr von einer Diagnostik, die Persönlichkeitsmerkmale, Intelligenz usw. testet und an einem gesellschaftlichen Durchschnittswert misst, ermöglicht eine Sicht auf die individuellen Fähigkeiten eines Menschen (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang bringt Hähner eine weitere Dimension des Übergangs ein. Auf Basis eines humanistischen Menschenbildes wird Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung nun ein Recht auf Autonomie anstatt lebenslanger Abhängigkeit zugestanden (vgl. Hähner 1999a, S. 122). Dadurch werden Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dazu befähigt, eigene Entscheidungen zu treffen und als ExpertInnen in eigener Sache zu fungieren.

Die Konsequenz aus diesen Veränderungen wird bei Eggert wie folgt beschrieben:

"Bei diesen Überlegungen werden zunehmend Denkmodelle des klassischen Medizinischen Modells verlassen wie etwa: - der Krankheitsbegriff als Ursache einer Behinderung (Gleichsetzung von Schädigung und Behinderung), - der Gedanke des hohen Stellenwerts von Diagnose und Therapie in einem kausalen Gebäude (Ursache-Wirkungsdenken) und das Bedürfnis zur Klassifikation." (Eggert 2000, S. 62)

Relikte eines medizinischen und heilpädagogischen Modells von Behinderung lassen sich in der Behindertenhilfe noch zahlreich ausmachen. Sieht man sich die Strukturen von Einrichtungen für Menschen von Behinderung an, scheint ein Paradigmenwechsel, wie er hier beschrieben wird, noch längst nicht vollständig vollzogen. Inwiefern diese alten Denkschemata im Kontext der Gerichtsverfahren zum Heimaufenthaltsgesetz noch wirksam sind, wird zu zeigen sein.

In sozialen Modellen von Behinderung, die in den letzten 20 Jahren immer mehr Verbreitung im wissenschaftlichen Diskurs fanden und als Basis der Disability Studies fungieren, wird eine Abkehr von der Vorstellung von Behinderung als einer rein individuellen Kategorie gefordert. Sehr plakativ kann die Leitidee hier mit "Behindert ist man nicht, behindert wird man" (Dannenbeck 2007, S.105) zusammengefasst werden. Hier wird bereits deutlich, dass Behinderung nun nicht mehr als statischer Zustand eines Menschen betrachtet wird. Vielmehr steht nun ein Prozess des Behindert-Werdens im Vordergrund. Die Abkehr von der Betrachtung von Behinderung als individuelle Kategorie mündet schließlich in Feusers provokantem Leitspruch "Geistigbehinderte gibt es nicht" (Feuser 1996, im Internet).

Schillmeier gibt folgende Erklärung für das soziale Modell von Behinderung, in dem er es vom medizinischen Modell abgrenzt:

"Das soziale Modell hingegen stellt Behinderung weniger als Effekt individueller, körperlicher Schädigung dar, sondern als ein gesellschaftlich hergestelltes Phänomen. Behinderung wird als soziales Konstrukt, als soziokulturelle Praxis und Konsequenz gesellschaftlicher Unterdrückungs- und Machtverhältnisse beschrieben." (Schillmeier 2007, S. 79)

Behinderung wird nun also nicht mehr nur als von einem Menschen abhängig, sondern als soziales Ereignis gesehen. Thomas beispielsweise definiert Behinderung "als eine Form sozialer Unterdrückung" (Thomas 2004, S. 35). In diesem Sinne geht es um eine Benachteiligung und eine Beschneidung von Aktivität als eine Folge von sozialen Beziehungen und nicht als direkte Konsequenz eines Defekts (vgl. ebd.).

Die Herstellung von Behinderung im sozialen Leben wird von Cloerkes beschrieben. In der Tradition des Symbolischen Interaktionismus, dessen Prämisse besagt, dass alle Dinge mit Bedeutungen belegt sind, die in sozialen Interaktionen entstehen, und Menschen aufgrund dieser Bedeutungen handeln, (vgl. Huinink 2005, S. 187f) behandelt er Behinderung als ein relatives Merkmal. Die soziale Reaktion auf einen Menschen, der eine Bewertung zugrunde liegt, ist entscheidend, ob jemand als ‚behindert' gilt oder nicht (vgl. Cloerkes 2007, S. 8). Kultur- und kontextspezifische Unterschiede in der Bewertung von Behinderung machen eine objektive oder globale Definition von Behinderung unmöglich.

"Der Status des Behindert-Seins nach Cloerkes ist also nur eine mögliche Folge einer Behinderung, und zwar eine negative Folge, welche die Entwicklungs- und Partizipationschancen eines Menschen mit einer Behinderung einschränkt." (Felkendorff 2003, S.44)

Felkendorff macht hier ebenfalls darauf aufmerksam, dass eine Kausalität zwischen Schädigung und sozialer Benachteiligung nicht besteht, sehr wohl aber eine zwischen der sozialen Interaktion und beschränkten Möglichkeiten der Teilhabe.

Schönwiese (2005) geht ebenfalls auf die Entstehung des heutigen Verständnisses von Behinderung ein. Er beschreibt diese Prozesse als individuelle und gesellschaftliche Konstruktionen und Rekonstruktionen.

"Träger und Vermittler dieser Re-Konstruktionen sind

-

historisch entstandene Bilder

-

durch Wissenschaft geschaffene systematische Bilder

-

in der individuellen Sozialisation vermittelte Bilder und

-

über die Medien produzierte beziehungsweise verstärkte Bilder von Behinderung." (Schönwiese 2005, im Internet)

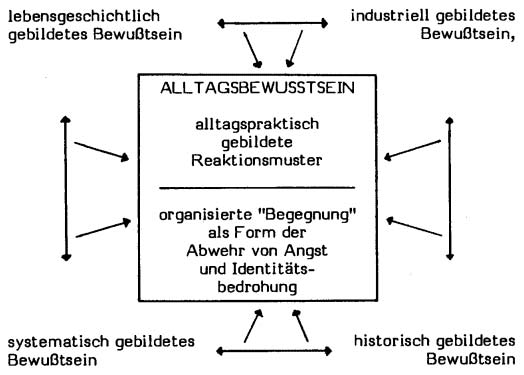

Die Grundlage dieser Analyse der alltäglichen Konstruktion von Behinderung wurde von Gstettner (1982, im Internet) erarbeitet. Er geht davon aus, dass ein Alltagswissen von Behinderung die Einstellungen und das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung bestimmt. In der folgenden schematischen Darstellung werden die Einflussgrößen auf dieses Alltagsbewusstsein offen gelegt.

Abbildung 1: Einflussgrößen auf das Alltagsbewusstsein von Behinderung nach Gstettner (1982, im Internet)

Das Zentrum dieses Schemas bilden die ‚alltagspraktisch gebildeten Reaktionsmuster', die das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung strukturieren. Diese ritualisierten Verhaltensformen dienen als Schutz der eigenen Identität und vor Unsicherheit und Angst. Das ‚lebensgeschichtlich gebildete Bewusstsein' bezieht sich auf die Erfahrungen, die Menschen im Lauf ihres Lebens machen. In ihrer Sozialisation wird das Gewissen entwickelt, das in weiterer Folge für einen oft von Schuldgefühlen belasteten Kontakt mit Menschen mit Behinderung verantwortlich ist. Gstettner hofft auf eine positive Veränderung in diesem lebensgeschichtlichen Bewusstsein durch vermehrte Integration von Menschen mit Behinderung und dadurch andere Erfahrungen, die dieses Bewusstsein bilden. Im ‚industriell gebildeten Bewusstsein' wird der Einfluss der Massenmedien wirksam. Durch die Verbreitung von Klischees und der Verstärkung von Vorurteilen wird so ein undifferenziertes Bild von Behinderung transportiert, das wiederum an unser Gewissen appelliert und Schuldgefühle produziert. Basis des ‚systematisch gebildeten Bewusstseins' sind die Wissenschaften, die sich mit Behinderung und Menschen mit Behinderung befassen. Das systematisch in den verschiedenen Disziplinen geschaffene Wissen über Norm und Abweichung legitimiert wiederum die Aufrechterhaltung separierender Institutionen. Das ‚historisch gebildete Bewusstsein' verweist auf die gängigen Vorstellungen darüber, wie unsere Gesellschaft und Wirtschaft funktioniert. Ein demokratisches Ideal von Freiheit und Gleichheit aller Menschen trifft mit den Gesetzen der freien Marktwirtschaft aufeinander. Dies ist die Basis für einen Konflikt zwischen der Betrachtung von Menschen mit Behinderung aus wirtschaftlicher Perspektive (z.B. Arbeitskraft) und einer humanistischen, die für Gleichberechtigung steht (vgl. ebd.).

Auch die sozialpsychologische und soziologische Einstellungsforschung beschäftigt sich mit den Einflüssen auf Einstellungen und Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung. Die herangezogenen Arbeiten und empirischen Studien kommen im Allgemeinen auf ähnliche Befunde wie Gstettner in seiner Analyse (siehe Abschnitt 4.4.1).

Einen anderen Zugang zur Entstehung von Bildern von Behinderung bietet eine psychoanalytisch orientierte Herangehensweise. Psychische Vorgänge von Verdrängung, Übertragung und Gegenübertragung werden zur Erklärung von Behinderung herangezogen. Als zentrales Element ist hier Angstabwehr zu nennen. Menschliche Ängste und Leiden werden abgewehrt und auf Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung projiziert, gleichzeitig entsteht wieder Angst vor diesen Projektionen (vgl. Schönwiese 2002, S.190). Diese Leidensprojektionen formieren sich nach Niedecken in gesellschaftlichen Phantasmen, die eine Institution des "Geistigbehindertseins" (Niedecken 1998) stützen:

"Die Phantasmen sind das Konglomerat gesellschaftlicher Einstellungen zum "Geistigbehindertsein", die, vornehmlich vermittelt über die Mutter, die Entwicklung des Kindes bestimmen" (Niedecken 1998, S. 30).

In den Phantasmen, wie Niedecken diese Konstruktionen von Behinderung nennt, werden gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen im Unterbewusstsein der einzelnen Individuen wirksam. Die gesellschaftlichen Herrschaftssysteme, die in den Phantasmen abgesichert werden, erscheinen so als zeitlos, unabänderlich und natürlich und sind in Institutionen organisiert (vgl. ebd. S. 103). Eltern, die mit ihren Ängsten, Schuldgefühlen usw. ihrem Kind mit einer so genannten geistigen Behinderung gegenüber konfrontiert sind, können auf diese vorgefertigten Konstrukte zurückgreifen (vgl. Niedecken 1997, im Internet). Dadurch wirken diese von vornherein als konstituierender Teil des Lebens von Menschen mit Behinderung. Durch diese phantasmatischen Konstrukte werden Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung vorstrukturiert. Außerdem prägen sie das Selbstbild von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dahingehend, dass sie gezwungen sind ihr Leben daran anzupassen (vgl. Niedecken 1997, im Internet).

Auch bei Sinason (2000) ist von einer Anpassung von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung zu lesen. Hier wird explizit eine Unterscheidung in primäre und sekundäre Behinderung gemacht:

"Wenn der tatsächliche Unterschied, sofern er nicht vorteilhaft ist, als primär angesehen wird, dann stellt die Art und Weise, wie nicht damit umgegangen wird, die sekundäre Behinderung dar." (Sinason 2000, S.27)

Das Nicht-Umgehen bezieht sich hier auf unbewusste Verdrängungsprozesse, die zu einer Ausbildung von Symptomen führen. Diese können von ständigem Lächeln, durch einen vermehrten Wunsch den Vorstellungen derjenigen zu entsprechen, von denen man abhängig ist, bis zu aggressivem Verhalten als Möglichkeit mit der eigenen Lebenssituation umzugehen, reichen. Als dritte Art sekundärer Behinderung nennt Sinason die Abwehr eines Traumas, die zu Verhaltensweisen führt, die dann als geistige Behinderung definiert werden (vgl. ebd.).

So genannte geistige Behinderung konstituiert sich also nach Sinason aus einem Widerstand gegen die äußere Umwelt, der sich in "Dummheit", Aggression oder anderem "Fehlverhalten" äußert. Elbert (1982, im Internet) spricht ebenso von so genannter geistiger Behinderung als Akte sinnvoller Gegenwehr gegen eine behindernde und gestörte Interaktionswelt. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wehren sich durch die Verhaltensweisen, die als Symptome von Behinderung betrachtet werden, gegen behindernde Entwicklungsverhältnisse (vgl. Elbert 1982, im Internet). Die Produktion eines ‚geistigbehinderten Selbst', wie Elbert die Formierungsprozesse von Behinderung beschreibt, wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt (siehe Punkt 3.1.1).

Gemeinsam ist diesen psychoanalytischen Erklärungsansätzen die Herangehensweise an ein Phänomen Behinderung als Ergebnis von innerpsychischen Prozessen, in denen sich gesellschaftlichen Wertvorstellungen manifestieren. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung reagieren auf ihre Art auf die ihnen entgegengebrachten bewussten und unbewussten Gefühle.

Eine Radikalisierung der Annahme, Behinderung sei eine Konstruktion, findet sich bei Feyerer (2003, im Internet). Für ihn stellt Separation und Selektion an sich die Behinderung dar. Wird davon ausgegangen, dass Menschen sich durch Interaktion und Kommunikation entwickeln, wird durch mangelnde Integration der Erfahrungsraum von Menschen mit Behinderung empfindlich verkleinert und sie werden dadurch vielfacher Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten beraubt. In dieser ökosystemischen Sichtweise stehen die (oft behinderten) Beziehungen zwischen Menschen mit Behinderung und ihrer Umwelt im Vordergrund (vgl. ebd.).

In diesem Sinne ist die Integration von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung in Schule, Arbeit und jeglichen anderen sozialen Kontexten eine Praxis, die einer Behinderung von Entwicklung den Boden entzieht. Markowetz (2000) beschreibt Integration als Mittel gegen eine Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung: die Identitätsentwicklung von Menschen mit Behinderungen wird in integrativen Kontexten positiv beeinflusst. Dadurch wird es möglich, dass "Integration (...) die alten Bilder von Menschen mit Behinderungen zu Gunsten der Etablierung von egalisierenden Menschenbildern" (Markowetz 2000, im Internet) auflöst. Allerdings wird von Markowetz darauf verwiesen, dass es nicht möglich sein wird, durch Integration alle Vorurteile und Stigmatisierungen aus der Welt zu schaffen. Dennoch erwartet er längerfristig eine größere Toleranz gegenüber Menschen mit Behinderung (vgl. ebd.). Hier sei auf Abschnitt 4.4.3.3 dieser Arbeit verwiesen, der sich mit Veränderungen in den Einstellungen auseinandersetzt. Markowetz' Analyse stimmt in diesem Punkt mit den Befunden der Einstellungsforschung überein.

Während aber Integration eine Eingliederung von Menschen mit Behinderung in eine bestehende Gruppe bedeutet, verlangt das Prinzip der Inklusion eine Veränderung der Strukturen und Auffassungen, um ein gleichberechtigtes Leben für alle zu ermöglichen (vgl. Hohmeier 2004, S. 136). "Demnach müssen sich nicht die Menschen ändern, sondern die Bedingungen, die behindern" (Bosse 2006, S. 55). Durch die Veränderung der äußeren Bedingungen können alle BürgerInnen am gesellschaftlichen Leben gleichermaßen teilhaben, unabhängig von ihren körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen, diese verlieren hier ihre Relevanz.

Diese Perspektive der Teilhabe findet auch Eingang in die Neufassung der Behinderungsdefinition der WHO aus dem Jahr 2001. In der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) wird eine biopsychosoziale Betrachtung von Behinderung durchgesetzt. Neben personenbezogenen Faktoren finden hier auch Kontextfaktoren ihren Eingang. Eine ganzheitliche Perspektive auf den Menschen wird so ermöglicht. Die defizitäre Einteilung in Schädigung (impairment), Funktionseinschränkung (disability) und soziale Beeinträchtigung (handicap), behandelt unter Punkt 3.1.1, wird überwunden in Richtung einer an den Kompetenzen orientierten Sichtweise von Behinderung.

"Die Negativbeschreibung der Bereiche, aus denen ein Mensch aufgrund persönlicher Merkmale ausgeschlossen ist, wurde also durch eine Beschreibung seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten ersetzt." (Lindemann/Vossler 1999, S. 139)

Mit den Begriffen Aktivität und Partizipation werden positive Kategorien geschaffen, die eine Orientierung an den Kompetenzen und Stärken erlauben (vgl. ebd.). Allerdings ist die ICF, wie schon vorher die ICIDH, ein Klassifikationssystem, das versucht Menschen zu beschreiben und an der Norm von Menschen ohne Behinderung zu messen (vgl. Puschke 2005, im Internet).

In einem Paradigma der Selbstbestimmung geht es um die Kompetenz das eigene Leben zu gestalten. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung sind fähig, für sich selbst zu sprechen und selbst über ihr Leben zu entscheiden, auch wenn sie in manchen Bereichen Unterstützung brauchen. Die Orientierung an den Kompetenzen setzt sich auch in der konkreten Ausübung von Selbstbestimmung fort: mithilfe von Empowerment-Strategien sollen Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dazu befähigt werden ihre Rolle als BürgerInnen und DienstleistungsempfängerInnen (im Gegensatz zu Objekten von Förderung und Therapie) wahrzunehmen:

"Gekennzeichnet ist diese Haltung durch die generelle Auffassung, dass auch der (erwachsene) Mensch mit einer geistigen Behinderung Experte seiner selbst ist. Er kennt seine Bedürfnisse und Wünsche, er weiß um seine Grenzen und spürt seine Abhängigkeiten, er ist in der Lage, Art und Umfang notwendiger Hilfen zur eigenen Lebensgestaltung selbst zu bestimmen." (Hähner 1999a, S.130)

Unter einem Paradigma der Selbstbestimmung wird ein Menschenbild, das sich an den Kompetenzen eines Menschen orientiert, realisiert. Eine Besinnung auf die individuellen Stärken macht ein Leben gemäß dem Normalisierungsprinzip möglich.

Das Verständnis von Behinderung hat sich im wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Inwiefern sich dieses Umdenken in den gesellschaftlichen Einstellungen und im Verhalten manifestieren konnte, bleibt hier noch weitgehend ungeklärt. Dieser Frage soll mithilfe der Anwendung des sozialpsychologischen Einstellungskonstruktes auf das Phänomen Behinderung nachgegangen werden.

Inhaltsverzeichnis

Im vorangegangenen Abschnitt stand eine Auseinandersetzung mit Bildern von Behinderung und Paradigmen und Modellen der Betrachtung von Behinderung. Um diese Bilder, die auch bei RichterInnen vorhanden sind, empirisch zugänglich zu machen, wird in der vorliegenden Arbeit das Konzept der Einstellung herangezogen. Mit dessen Hilfe sollen Phänomene wie Vorurteile oder soziale Diskriminierung fassbar werden. Um die Einstellungen, die gegenüber Menschen mit Behinderung relevant sind, zu erfassen, wird in einem ersten Schritt eine Auseinandersetzung mit dem Einstellungsbegriff in der Sozialpsychologie, der wissenschaftlichen Disziplin, die sich in erster Linie mit diesem Phänomen beschäftigt, stehen.

‚Einstellung' oder ‚Soziale Einstellung' nimmt in der Sozialpsychologie eine zentrale Stellung ein. Bierhoff beispielsweise geht davon aus, dass dieser Begriff einen der meist verwendeten in der Sozialpsychologie darstellt. Die Ursache dafür ortet er "darin, dass ein Verständnis der subjektiven Repräsentation sozialer Wirklichkeit durch Erfassung der individuellen Orientierungsstrukturen der Schlüssel zum Verständnis menschlicher Verhaltensplanung und menschlicher Spontaneität ist." (Bierhoff 2000, S. 265) Es soll also darum gehen, über Einstellungen die Beweggründe für Handlungen offen zu legen.

Der Begriff der Einstellung ist viel diskutiert und auf verschiedenste Weise definiert. Güttler (2003, S. 98) vergleicht die unterschiedlichen Umschreibungen mit der biblischen Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel, wo niemand mehr versteht, was die anderen sagen. So werden 1935 von Allport (nach Güttler, ebd.) 17 verschiedene Definitionen verwendet, während es 1977 bei Elefoe (nach Güttler, ebd.) bereits ca. 120 sind. Heute lässt sich die Zahl der möglichen Bedeutungen vermutlich nicht mehr so genau benennen.

Bei Aiken (2002, S. 2) ist zu lesen, dass der englische Begriff "attitude" in der westlichen Literatur ab dem 18. Jahrhundert verbreitet ist, seinen Einzug in die Psychologie allerdings erst in den 1860ern fand. Ab den 1930ern wurde der Einstellungsbegriff in der Sozialpsychologie vermehrt diskutiert. Eine viel zitierte und gleichzeitig eine der einflussreichsten Definitionen aus dieser Zeit stammt von Allport 1935:

"An attitude is a mental and neural state of readiness. Organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and situations with which it is related." (Allport zit. nach Benninghaus 1976, S. 22)

Allport fasst den Einstellungsbegriff hier sehr weit: Diese Zustände der Bereitschaft zu reagieren können "von einem momentanen, mentalen oder motorischen Zustand (wie wenn ein Läufer den Startschuss erwartet) bis zu umfassenden und stabilen Dispositionen (gleichbedeutend mit Wertsystem oder Lebensphilosophie)" (Ostrom 1980, S. 41) reichen.

Güttler beschreibt in seiner Analyse verschiedener Definitionen Einstellungen als

"hypothetische Konstrukte, die einer direkten Beobachtung nicht zugänglich sind und nur indirekt erschlossen werden können. Als Denkmodell i.S. eines hypothetischen Konstruktes erklären Einstellungen, warum sich Menschen gegenüber Einstellungsobjekten interindividuell verschieden, aber relativ konstant verhalten. Das beobachtete Verhalten lässt dann Rückschlüsse auf die Einstellungen zu." (Güttler 2003, S. 101)

Hier wird einerseits die Verbindung zwischen Einstellung und Verhalten und andererseits die Objektbezogenheit von Einstellungen deutlich. Ein weiteres wichtiges Moment ist die Entstehung von Einstellungen, die beispielsweise bei Roth (nach Güttler 2003, S. 100) behandelt wird: Einstellungen werden im Rahmen der Sozialisation erworben und gelernt. In der sozialpsychologischen Literatur werden zur Erklärung des Erwerbs von Einstellungen die großen Lerntheorien (klassische und operante Konditionierung und Modelllernen) herangezogen (vgl. z.B. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 154ff; Güttler 2003, S. 106). Darauf soll hier allerdings nicht näher eingegangen werden.

Einstellungen können auch als Schemata der Beurteilung von Situationen und Objekten gesehen werden. Diese relativ stabilen Bezugsrahmen bieten Menschen eine Orientierung in ihren Bewertungen (vgl. Güttler 2003, S. 102).

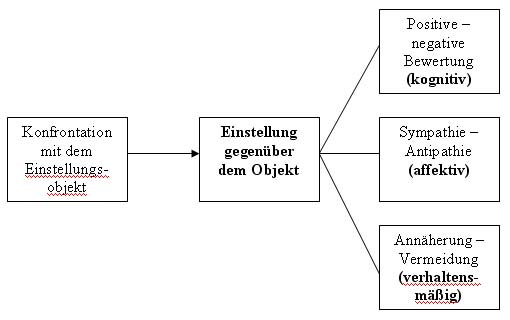

In der Sozialpsychologie kann prinzipiell zwischen ein- oder mehrdimensionalen Konzepten zu Einstellung unterschieden werden. Das folgende Modell ist in zweitere Gruppe einzuordnen (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 150). Viele AutorInnen beschreiben die Struktur von Einstellungen als aus drei Komponenten bestehend (z.B. Rosenberg/Hovland 1960 nach Güttler 2003; McGuire 1985 nach Aiken 2002). Jede Einstellung sei demnach in eine kognitive, eine affektive und eine konative Komponente gliederbar. Diese Aufteilung wurzelt nach Klapproth in einer philosophischen Tradition, die die menschliche Psyche in Sphären des Denkens, Fühlens und Handelns einteilt (vgl. Klapproth 1985, S. 1).

Die kognitive Komponente (auch "Wissenskomponente") beinhaltet Wahrnehmungen, Meinungen, Glauben (vgl. Güttler 2003, S. 103). "Sie zeigt sich in den Vorstellungen, Überzeugungen und bewertenden Urteilen des Individuums gegenüber einem Einstellungsobjekt." (Cloerkes 2007, S. 104) Unter die affektive Komponente fallen Gefühle, die mit dem Einstellungsobjekt verbunden sind, ebenso wie "Reaktionen des autonomen Nervensystems" (Güttler 2003, S. 103). Emotionen und Äußerungen über Gefühle gehören dieser Kategorie ebenso an (vgl. Cloerkes 2007, S. 104). Die konative Komponente stellt die Handlungskomponente einer Einstellung dar: "Verhaltenstendenz, -absicht, Bereitschaft zum Handeln" (Güttler 2003, S. 103). In dieser Komponente wird der Bezug zu Verhalten und Handeln hergestellt.

In Abbildung 2 wird das Dreikomponenten-Modell der Einstellung nach Rosenberg/Hovland nochmals schematisch dargestellt.

Abbildung 2: Drei-Komponentenmodell der Einstellung nach Rosenberg/Hovland (Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 151)

Je nach Gewichtung der einzelnen Komponenten lassen sich Einstellungen kategorisieren. So können affektive Assoziationen, intellektualisierte und handlungsorientierte Einstellungen unterschieden werden (vgl. Bierhoff 2000, S. 268). Sind die drei Komponenten untereinander stimmig, handelt es ich um stabile, homogene oder balancierte Einstellungen. Im Gegensatz dazu stehen ambivalente Einstellungen. In diesem Fall widersprechen sich die einzelnen Komponenten. Die Konsistenz der drei Komponenten ist ausschlaggebend für die Stabilität einer Einstellung (vgl. Güttler 2003, S. 103).

Das Dreikomponentenmodell der Einstellung wird wegen der Schwierigkeit, die drei Dimensionen empirisch zu trennen, kritisiert (vgl. Ganter 1997, im Internet). Dennoch stellt es in meinen Augen eine Möglichkeit dar, das Konstrukt Einstellung analytisch zu erfassen. Deshalb wird genanntes Modell in dieser Arbeit zur Erklärung des Zusammenhangs der Bilder von Behinderung zu Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung herangezogen.

Einstellungen werden in der sozialpsychologischen Literatur auch hinsichtlich ihrer Funktionen beschrieben. In sozialpsychologischen Lehrbüchern (z.B. Bierhoff 2000; Güttler 2003; Gollwitzer/Schmitt 2006) wird eine Einteilung in vier Funktionen getroffen:

-

Wissensfunktion: Die Orientierung in der sozialen Umwelt wird durch die in den Einstellungen implizierten Handlungsanweisungen ermöglicht (vgl. Güttler 2003, S. 105). Dadurch wird es möglich schneller zu reagieren, als wenn jede einzelne Situation in ihrer Komplexität jedes Mal neu beurteilt werden müsste. Aus evolutionstheoretischer Sicht ist es für unser Überleben wichtig, sofort zwischen gut und böse unterscheiden zu können (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 151).

-

Anpassungsfunktion: Durch Einstellungen können persönlicher Nutzen und Belohnung erreicht werden und negative Konsequenzen vermieden werden. Anpassung der Einstellungen an eine soziale Gruppe und entsprechende Selbstdarstellung sind Strategien, um sozial ‚erfolgreich' zu sein (vgl. Güttler 2003, S. 105).

-

Ichverteidigungsfunktion: Durch psychische Abwehrmechanismen wie Projektion oder Verschiebung, die im Rahmen von Einstellungen bestehen, lassen sich "Ängste abwehren, innerpsychische Konflikte vermeiden, Minderwertigkeitsgefühle kompensieren, Ängste vor sozialem Abstieg unterdrücken, das Selbstbild vor Verlust des Selbstwertgefühles und die Schuld für Probleme auf andere Personen projizieren." (Güttler 2003, S. 105) Dadurch kann sich der oder die Einzelne von diesen negativen Gefühlen distanzieren und den innerpsychischen Konflikt minimieren. Die defensive Funktion von Einstellungen beinhaltet also die Aufwertung der eigenen Person durch Abwertung anderer (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 152).

-

Expressive Funktion: Einstellungen können auch dazu dienen, eine Identität aufzubauen und zu festigen. Über Einstellungen können sich Menschen definieren. Es besteht die Möglichkeit, sich im sozialen Kontext zu positionieren und seine Einstellung zu verteidigen (vgl. Güttler 2003, S. 105f; Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 152f).

Die Analyse von Einstellungen auch hinsichtlich ihrer vielfältigen Funktionen macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um isolierte Phänomene handelt. Deshalb muss auch eine Maßnahme zur Veränderung von Einstellungen diesen Kontext mitberücksichtigen. Auch in der Auseinandersetzung mit Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung ist es meines Erachtens sinnvoll, die Funktionen, die Einstellungen für einen Menschen oder eine Gruppe erfüllen, mitzudenken um diese in ihrer Komplexität zu erfassen.

Vorurteile beziehen sich auf Mitglieder von Gruppen und basieren auf vorgefertigten Meinungen über dieselben. Aiken beispielsweise gibt uns für diese Phänomene folgende Definition: "Having preconceived attitudes or opinions, whether favourable or unfavourable, toward members of other groups is known as social prejudice, or simply prejudice." (Aiken 2002, S. 80) Hervorzuheben ist hier, dass Vorurteile sowohl positiv als auch negativ belegt sein können. Ganter (1997, im Internet) weist ebenso darauf hin, dass "auch positiv konnotierte Einstellungen gegenüber Personen aufgrund deren Zugehörigkeit zu einer Gruppe (...) als Vorurteil bezeichnet werden" können. Viele AutorInnen wiederum verwenden den Vorurteilsbegriff nur für negative Einstellungen gegenüber einer Gruppe von Menschen (z.B. Cloerkes 2007, S. 104; Bierhoff 2000, S. 285).

Für die Erklärung von Vorurteilen kann das Einstellungskonzept, wie es unter Punkt 3.1.2 erläutert wird, herangezogen werden. Ganter formuliert diesen Zusammenhang folgendermaßen: "Vorurteile sind demnach als eine spezielle Variante von Einstellungen aufzufassen, die im Wesentlichen dadurch bestimmt ist, dass sie sich auf bestimmte Einstellungsobjekte beziehen, nämlich auf Gruppen, bzw. auf die diesen Gruppen kategorisch zugeordneten Personen." (Ganter 1997, im Internet)

Vorurteile als Spezialformen von Einstellungen zu betrachten, erlaubt auch den Schluss, drei Komponenten analytisch zu differenzieren. Diese Einteilung wird in der sozialpsychologischen Literatur mittels der Konstrukte Vorurteil, Stereotyp und soziale Diskriminierung erreicht:

"Die drei Begriffe Vorurteil, Stereotyp und soziale Diskriminierung können (...) zum Dreikomponenten-Modell der Einstellung in Beziehung gesetzt werden, wobei das Vorurteil vorrangig den affektiven, das Stereotyp den kognitiven Aspekt und die soziale Diskriminierung das konkrete Verhalten pointiert." (Güttler 2003, 118)

Stereotype, die kognitiven Komponenten von Vorurteilen, sind laut Lippmann, der diesen Begriff 1922 prägte, "Bilder in unseren Köpfen" (zit. nach Güttler 2003, S. 113). Eine neuere Definition, wie Ganter sie als zeitgemäß befindet, wäre: "stereotypes are beliefs about the characteristics, attributes and behaviors of members of certain groups" (Hilton/von Hoppel 1996, S. 240, zit. nach Ganter 1997, im Internet) Hier wird noch einmal deutlich gemacht, dass, sofern man bei der Dreiteilung affektiv - kognitiv - konativ bleiben will, es sich bei Stereotypen um den kognitiven Anteil von Einstellungen handeln muss (siehe Punkt 3.1.2). Demgemäß können die Bilder von Behinderung bei RichterInnen, wie sie in späterer Folge behandelt werden, als kognitive Elemente von Einstellungen betrachtet werden. Ob es sich dabei um stereotype Bilder, also generalisierte Annahmen und Meinungen über Mitglieder der imaginären Gruppe der Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung, handelt, oder um eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Menschen, wird zu untersuchen sein.

Die Verhaltenskategorie von Vorurteilen schließlich, die soziale Diskriminierung, verweist auf Benachteiligung aufgrund von Zugehörigkeit zu einer Gruppe (vgl. Bierhoff 2000, S. 285). Der Verhaltenskategorie entsprechen im Kontext dieser Arbeit die Entscheidungen, die von den RichterInnen getroffen werden. Hier stellt sich die Frage, inwiefern diese auch eine soziale Diskriminierung darstellen könnten.

Eine weitere begriffliche Abgrenzung, die an dieser Stelle notwendig ist, betrifft den aus der Soziologie stammenden Terminus des "Stigma".

"Ein ‚Stigma' ist der Sonderfall eines sozialen Vorurteils und meint die Zuschreibung bzw. die negative Definition eines Merkmals oder einer Eigenschaft." (Cloerkes 2007, S. 104)

Erving Goffman bringt diesen Begriff 1967 in die wissenschaftliche Diskussion ein. Eine Eigenschaft einer Person, die zu einer Abwertung derselben führt - also "zutiefst diskreditierend ist" (Goffman 1967, S.11) - wird mit Stigma bezeichnet. Der Ausgangspunkt für die Entstehung von Stigmata bildet mit Goffman eine Diskrepanz zwischen Vorannahmen über die soziale Identität eines Menschen und der tatsächlich erlebten Person, die durch bestimmte Attribute von den Erwartungen abweicht (vgl. Goebel 2002, S. 69f). Die ‚aktuale soziale Identität' stimmt nicht mit der ‚virtualen sozialen Identität', die durch diese normativen Erwartungen gebildet wird, überein.

"Es (das Individuum, Anmerkung der Autorin) hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten." (Goffman 1967, S. 13)

Diese Diskrepanz hat eine Abwertung der ganzen Person zur Folge. Das Stigma nimmt einen "Master Status" (Hohmeier 1975, im Internet) ein, der dazu führt, dass dem Menschen noch weitere negative Eigenschaften unterstellt werden. Die Bewertung des Attributs wird generalisiert auf alle potentiellen sozialen Rollen des Menschen, der so als Ganzes diskreditiert wird (vgl. ebd.; Tröster 2008, S.140).

Allerdings ist hier zu beachten, dass eine Eigenschaft an sich noch kein Stigma darstellt: Erst in Zuschreibungsprozessen im Rahmen der Interaktion kann ein Merkmal zu einem diskreditierenden Attribut werden (vgl. Goffman 1967, S. 11, siehe auch Cloerkes 2007, S. 169). Dieser Zusammenhang verweist auf den Symbolischen Interaktionismus, dem Goffman zugerechnet wird (vgl. Boatca/Lamnek 2004, S.167). Während bei Goffman das betreffende Merkmal eine tragende Rolle spielt, sprechen sich andere AutorInnen (z.B. Hohmeier 1975, im Internet) dafür aus, den Fokus auf die Prozesse der Zuschreibung zu legen.

Macht stellt einen wichtigen Faktor in der Durchsetzung eines Stigmas dar. Die Definition eines von der Norm abweichenden Merkmals als diskreditierend kann nur mit Macht einer Instanz über einen Menschen durchgesetzt werden. "Je größer der Machtunterschied, desto leichter können Stigmata durchgesetzt werden" (Boatca / Lamnek 2004, S. 169). Aus diesem Grund können Angehörige einer unteren sozialen Schicht wegen desselben Merkmals eher stigmatisiert werden als Angehörige einer mit mehr gesellschaftlicher Macht ausgestatteten Schicht (vgl. ebd.; Hohmeier 1975, im Internet). Menschen mit Behinderung fehlt vielfach die nötige Macht, sich den stigmatisierenden Zuschreibungen zu widersetzen, was schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Folgen von Stigmatisierungen reichen nach Hohmeier von Diskriminierung und dem Verlust sozialer Rollen und Kontakte über Spannungen und Störungen in den Interaktionen bis hin zu Auswirkungen auf die eigene Identität (vgl. Hohmeier 1975, im Internet). Der letztgenannte Aspekt stellt für Goffman die gravierendste Konsequenz einer Stigmatisierung dar: stigmatisierte Menschen erfahren eine Beschädigung ihrer Identität (vgl. Goffman 1967).

Stigmata erfüllen Funktionen sowohl für die interagierenden Personen als auch für die Gesamtgesellschaft. Die Funktionen von Stigmata für das Individuum decken sich mit jenen, die für Einstellungen im Allgemeinen bereits behandelt wurden (siehe Punkt 4.1.3). Für die Einzelne oder den Einzelnen kann ein Stigma in der Interaktion Unsicherheiten vermindern, indem die Situation vorstrukturiert wird, oder eine Entlastung darstellen, indem Ängste und Aggressionen auf einen "Sündenbock" abgeladen werden können. Durch die Abgrenzung von einer stigmatisierten Person kann auch eine "Wiederherstellung des gefährdeten seelischen Gleichgewichts" (Cloerkes 2007, S.171) erreicht werden. Neben der bereits angedeuteten Herrschaftsfunktion dienen Stigmata der Gesellschaft der Systemstabilisierung und der Forcierung von Normkonformität (vgl. ebd., Nickel 1999, im Internet).

Wie eingangs erwähnt, wird Stigma als Spezialform eines Vorurteils gehandelt. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Konstrukten benennt Cloerkes folgendermaßen: "Immer negativ, komplexer Inhalt, affektive Geladenheit, historische und interkulturelle Variabilität, Tendenz zur Generalisierung des Merkmals auf die ganze Person." (Cloerkes 2007, S. 169) Allerdings bezeichnen diese beiden Termini nicht das gleiche Phänomen. Während sich Vorurteile, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, in erster Linie auf Gruppen und deren Mitglieder beziehen, betrifft ein Stigma Merkmale von Personen (vgl. ebd.). Eine weitere begriffliche Abgrenzung wird zwischen Stigma und Stigmatisierung getroffen. ‚Stigma' wird der Einstellungsebene zugerechnet, während es sich bei Stigmatisierung um "verbales oder non-verbales Verhalten, das aufgrund eines zueigen gemachten Stigmas jemandem entgegengebracht wird" (Hohmeier 1975, im Internet), handelt. Das Dreikomponenten-Modell der Einstellung, wie es in Abschnitt 4.1.2 dargestellt wurde, wird auf Stigmata ebenso angewendet:

"Sie bestehen einmal aus kognitiven Aussagen über Eigenschaften der bezeichneten Person oder Gruppe; sie enthalten zum anderen Bewertungen dieser Eigenschaften; sie geben weiter meist explizit oder implizit an, welches Verhalten dieser Person gegenüber geboten ist. Wie in vielen Fremdstereotypen finden wir auch in Stigmata klischee- und formelhafte Wendungen sowie Symbole von großer Einprägsamkeit und mit hoher Suggestivwirkung" (ebd.).

Hohmeier macht hier die Verschränkung der Konzepte von Einstellung, Vorurteil und Stigma deutlich. Eine genaue Abgrenzung der Begriffe stellt sich dadurch oft etwas schwierig dar. In der Literatur werden Stigma und Vorurteil oftmals auch synonym verwendet. Dennoch finde ich eine differenzierte Betrachtung der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung wichtig und deshalb auch eine angemessene Terminologie unentbehrlich.

Menschen mit Behinderung machen vielfach Stigmatisierungserfahrungen. Aufgrund ihrer Abweichung von normativen Erwartungen werden Menschen mit Behinderung im Sinne der Stigma - Theorie weitere negative Attribute zugesprochen, sowie deren gesellschaftlicher Status dementsprechend niedrig angesetzt. Diese kurze Auseinandersetzung mit dem Stigma-Konzept soll einen weiteren Baustein in der Betrachtung von Bildern und Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung darstellen, der es uns ermöglichen soll, Mechanismen zu verstehen, die in der Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung wirken. Die hier behandelte Stigma - Theorie bietet einen Erklärungsansatz, der die Ursachen für Interaktionsspannungen und -störungen in einem sozialen Definitionsprozess ortet. Dies entspricht der Argumentation des Sozialen Modells von Behinderung, wie es in Abschnitt 3.1.4 ausgearbeitet wurde. Gleichzeitig wird so die Verbindung zum Einstellungskonzept geschaffen, das es mir in dieser Arbeit ermöglicht, die Bilder von Behinderung bei RichterInnen zu erschließen.

Im vorangegangenen Kapitel wurden Einstellungen, deren Struktur und Funktionen im Allgemeinen behandelt. Im Folgenden wird es um diejenigen Einstellungen gehen, die sich auf Menschen mit Behinderung beziehen. Das oben ausgeführte Strukturmodell der Einstellung gilt auch hier vielfach als Basis der Auseinandersetzung, wobei der affektiven Komponente hier besondere Relevanz beigemessen wird (vgl. Goebel 2002, S 38; Jansen 1972, S.122).

Eine viel zitierte Arbeit zu Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung stammt vom Soziologen Günther Cloerkes. Dieser beschäftigt sich mit der sozialen Reaktion auf Menschen mit Behinderung, die er als "Gesamtheit der Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber behinderten Menschen" (Cloerkes 2007, S 111) beschreibt. Die Interaktion von Menschen mit und ohne Behinderung ist oftmals von Spannungen geprägt. Im Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung lassen sich mit Cloerkes immer wieder typische Reaktionsformen entdecken, die von Anstarren und Ansprechen, diskriminierenden Aussagen und Witzen oder Aggressivität bis zu scheinbar positiven Mitleidsbekundungen und aufgedrängter Hilfe reichen (vgl. ebd., S. 106f). Durch diese Reaktionsformen entwickeln sich Störungen in der Interaktion, die als unangenehm empfunden werden, und so zu einer Vermeidung solcher Interaktionen führen (vgl. Nüesch 2002, S. 21f). Die Erforschung von Verhaltensformen ist allerdings nicht Gegenstand dieser Arbeit, weshalb auf eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Komponente der sozialen Reaktion an dieser Stelle verzichtet wird. Der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten jedoch, der vielfach als problematisch betrachtet wird, wird in diesem Abschnitt noch zu behandeln sein.

Anzumerken wäre hier außerdem, dass es sich bei den behandelten Einstellungen stets um Einstellungen von Nichtbehinderten gegenüber Menschen mit Behinderung handelt. Die Perspektive von Menschen mit Behinderung findet in diesen soziologischen und sozialpsychologischen Studien kaum Platz. Finkelstein (1980, im Internet) kritisiert die einseitige Sichtweise in vielen Untersuchungen, deren Fokus die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung durch andere Personen ist:

"The predominant focus of attitudes, help, research and so on has, a natural expression of one side of the disability relationship, been towards the disabled person." (ebd.)

In der vorliegenden Arbeit wird es ebenso um die Perspektive von Menschen ohne Behinderung auf Menschen mit Behinderung gehen. Aus diesem Grund kann auch auf Finkelsteins Einwände nicht näher eingegangen werden. Allerdings scheint es mir wichtig zu erwähnen, dass diese nur eine Seite der Medaille darstellt und die zweite Seite des "disability paradox", wie Finkelstein es nennt, die Einstellungen von Menschen mit Behinderung in diesem Kontext ebenso eine wichtige Erkenntnisquelle darstellen.