Die internationale Theoriendiskussion von der Integration zur Inklusion und die Praxisentwicklung in Südtirol

Laureatsarbeit in Bildungswissenschaften, Freie Universität Bozen. Berufsbegleitender Laureatsstudiengang Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Betreuer: Prof. Dr. Hinz Andreas und Prof. Boban Ines. Akademisches Jahr: 2002-2003

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Danke

- I. Zur Theoriendiskussion der Integration und Inklusion

- 1. Definitorische Annäherung an die Begriffe Integration und Inklusion

- 2. Die Salamanca-Erklärung

- 3. Das Konzept der Inklusion

- II. Konfrontation mit der Praxis

- 1. Die historische Entwicklung in Italien von der Segregation zur Integration und zum heutigen Ansatz der Inklusion

- 2. Rahmenbedingungen für die Integration in Südtirol

- 3 Leben und Lernen für alle Kinder in der Pflichtschule

- 4. Praxiserfahrungen im Widerspruch und Einklang

- III. Die Brennpunkte auf dem Prüfstand (Unterrichtsorganisation, Pädagogische Diagnostik, Bewertung, Teamarbeit) in Bezug auf die Theorie, die Praxis und die Perspektiven

- 1.Die Unterrichtsorganisation

- 2. Teamarbeit

-

3. Die pädagogische Diagnostik

- 3.1. Einleitende Gedanken

- 3.2. Ziele der Beobachtungen

- 3.3. Die Rolle des Lehrers in Bezug auf die Beobachtung

- 3.4. Die Qualität der Beobachtung

- 3.5. Die Angst vor der Diagnostik und Diagnostik mit Spaß

- 3.6. Die systemische Perspektive in der Diagnostik

- 3.7. Inklusive Perspektive - das diagnostische Mosaik

- 3.8. Fazit

- 4. Bewertung und Beurteilung

- IV. Zukunftskonferenzen als Schlüsselelement und Katalysator inklusiver Entwicklungen

- 1. Entwicklung inklusiver Perspektiven - Persönliche Zukunftskonferenz/Unterstützerkreis

- 2. Der persönliche Unterstützerkreis (Circle of friends)

- Nachwort:

- Literatur

Integration gehört zum Schulalltag und ist in Südtirol schon lange keine Besonderheit mehr. Unsere Gesellschaft unterliegt jedoch einem dauerhaften Wandel, der sich auch in unseren Schulklassen widerspiegelt und deshalb auch immer wieder neue Anforderungen an die Schule stellt. Die zunehmende Heterogenität in Lerngruppen und Klassen aufgrund verschiedener Kulturen, Sprachen und Lebensformen, aber auch in Bezug auf die Wahrnehmung individueller Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse erfordert eine veränderte Haltung in Bezug auf die Vielfalt der SchülerInnen. Die Schule der Zukunft heißt alle SchülerInnen in ihrem Sein willkommen und trägt somit zu einem veränderten Menschenbild bei, sie organisiert sich so, dass sie den Entwicklungs- und Lernbedürfnissen aller Kinder und Jugendlichen gerecht wird und nutzt die Vielfalt als Potential. Die Schule der Zukunft wird es allen SchülerInnen ermöglichen, Subjekte ihres Lebens zu sein, in Kooperation mit anderen an gemeinsamen Inhalten zu arbeiten und somit für die Vielfalt des Lebens zu lernen.

Da ich bereits seit 1989 in die verschiedenen Schulstufen im Bereich der Integration Einblick hatte, fand ich es für mich persönlich spannend, mich mit dieser Thematik umfassend auseinander zu setzen. Die Leser möchte ich, sofern es mir gelingt, auf eine neue Spur des Denkens führen, die nicht nur viele neue Möglichkeiten für den Unterricht und die Schule bietet, sondern auch neue Denkweisen anregen soll.

Im ersten Teil der Arbeit werde ich mich mit der Theoriendiskussion der Inklusion und Integration befassen, die eine definitorische Abklärung der beiden Begriffe unabdingbar macht. Auch ist es für mich wichtig auf ein internationales Dokument zurückzugreifen, welches von einer natürlichen Vielfalt ausgeht und das Recht auf Bildung und Erziehung für alle einfordert. Die Rahmenbedingungen für die Integration sollen die derzeitige Situation in Südtirol aufzeigen und Einblick in die verschiedenen Berufsbilder geben. Da der Einsatz der personellen Ressourcen nicht ohne Bürokratie einhergeht, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, die in einem weiteren Abschnitt der Arbeit aufgelistet und beschrieben werden. Da die Inklusion als Weiterentwicklung der Integration zu sehen ist und dies ein Prozess ist, der auch heute nicht abgeschlossen ist, finde ich es wichtig auch einen Rückblick in die Geschichte zu wagen. Der geschichtliche Ausflug vermittelt uns Eindrücke über die frühere Zeit und vermittelt Bilder, welche die Begriffe Segregation, Integration und Inklusion näher aufzeigen. Das Bild von der Schule von gestern lässt uns den langen Prozess bis zum heutigen Stand nachvollziehen und ermöglicht auch im praktischen Teil einen Blick in die Zukunft zu wagen. Nach dem Abschluss des theoretischen und geschichtlichen Kapitels, werde ich verschiedene Brennpunkte beleuchten, die für die Schulpraxis erhebliche Wichtigkeit haben. Damit auch in Bezug auf die Unterrichtsorganisation von inklusiver Qualität gesprochen werden kann, soll sowohl der individuellen Vielfalt der SchülerInnen, als auch den sozialen Interaktionen Rechnung getragen werden. Ein weiterer Brennpunkt ist die Teamarbeit, da inklusive Sichtweisen von Einzelpersonen nur sehr schwer getragen werden können. Meiner Meinung nach kann nur eine kooperative Zusammenarbeit im Unterricht die Vielfalt der SchülerInnen in angemessenem Maße berücksichtigen und entsprechend wertschätzen. Im Kapitel der pädagogischen Diagnostik wird es darum gehen, die selektive Funktion der Förderdiagnostik aufzuzeigen, die veränderte Rolle der Lehrperson zu erläutern und Möglichkeiten einer inklusiven, pädagogischen Diagnostik darzulegen, die für alle SchülerInnen geltend gemacht werden sollte. Da die Schule von heute nicht mehr nur ein Ort der Wissensvermittlung ist, sondern bemüht ist, gemeinsames Lernen aller SchülerInnen mit ihrer Vielfalt zu ermöglichen, erfordert dies auch eine veränderte Sichtweise in Bezug auf die Bewertung. Individuelle Entwicklungsfortschritte gilt es zu erkennen, wertzuschätzen und zu betonen, um somit zu Leistungsbeobachtungen zu gelangen, die nicht selektiven, sondern inklusiven Charakter haben.

Durch die Interviews, wobei kurze Auszüge im Text eingebaut werden, möchte ich unterschiedliche Meinungen anführen, aber auch hinderliche und erfreuliche Aspekte zum Ausdruck bringen. Für die Durchführung der Interviews wandte ich mich an die Inhaber der verschiedenen Berufsgruppen im Rahmen der schulischen Integration, um möglichst breit gefächerte Informationen zu erhalten. Dabei stützte ich mich auf das qualitative Interview,

-

da es das Prinzip des Alltagsgesprächs realisiert,

-

da es den Befragten zu Wort kommen lässt und er als Subjekt das Gespräch determiniert und er somit nicht reiner Datenlieferant ist,

-

weil es nicht völlig planbar und deshalb für unerwartete Informationen zugänglich ist,

-

weil ich darin als Forscherin auf die Bedürfnisse der Befragten eingehen kann (Lamnek 1993, S. 64),

-

weil es mir wichtig war, nicht nach einem starr formulierten Leitfaden vorzugehen, um eine möglichst natürliche und spannungsfreie Situation schaffen zu können,

-

weil ich dem Befragten jederzeit die Möglichkeit geben wollte, seine eigenen Erfahrungen, Ideen und Bedürfnisse einzubringen.

Der Befragte wurde lediglich aufgefordert, etwas über das jeweils gestellte Thema zu erzählen. Dadurch konnte eine Vertrauensatmosphäre geschaffen werden, die mir bei diesem Thema sehr wichtig war.

Die auf Tonträger aufgezeichneten Interviews wurden in der Mundart der betreffenden Person gehalten, da dadurch die gewohnte Sprache verwendet werden konnte und die Situation nicht befremdet wurde. Bei den Transkriptionen habe ich den Dialekt durch standardsprachliche Ausdrücke ersetzt, wobei ich die Syntax nicht verändert habe.

Ich hoffe mit meiner vorliegenden Arbeit einen Beitrag zu leisten, um dieses sehr komplexe Thema für den Leser überschaubarer zu machen. Vielleicht kann auch der eine oder andere Leser konkrete Anregungen für die Praxis erhalten.

Ich möchte diese Zeilen jenen Personen widmen, die mich bei der Laureatsarbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem lieben Mann, der mich jederzeit positiv bestärkt hat und ohne den ich vielleicht das Studium niemals begonnen hätte. Ein weiterer Dank gilt meinen beiden Töchtern, Nora und Lena, die mich immer wieder ermunterten das Studium trotz beruflichen Zeitmangels und Belastung durchzuziehen, obwohl sie vielleicht auch gerne eine "stressfreie" Mami gehabt hätten.

Weiters möchte ich meiner Mutter danken, die keine Mühe scheute, mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch meinen Kindern ein ruhiger Pol war.

Die Laureatsarbeit wurde unter der Betreuung von Frau Prof. Boban und Herrn Prof. Dr. Hinz geschrieben. Ich danke ihnen für den anregenden Austausch, die Unterstützung und Freundlichkeit.

Susanne Abram Nestl, Wiesen, im Sommer 2002

Um das Verständnis der internationalen Theoriendiskussion zu erleichtern und um in einem späteren Zusammenhang die unterschiedlichen Sichtweisen von Integration und Inklusion nachvollziehen zu können, ist es notwendig, dass zunächst eine definitorische Annäherung an die Begriffe Integration und Inklusion erfolgt. Die Abklärung der Begriffe erleichtert nicht nur das Verständnis weiterer Theoriediskussionen, sondern vermeidet auch eine Vermischung der beiden Begriffe.

Inhaltsverzeichnis

In dem weiterführenden Text werden die verschiedenen Sichtweisen der Integration und Inklusion durch wissenschaftlich belegte Aussagen näher erläutert, damit eine eindeutige Trennung der Begriffe ersichtlich wird.

HINZ spricht von zwei zentralen, teilweise synonym und unterschiedlich verwendeten Begriffen, deren Bedeutung mit zunehmender Verbreitung immer verschwommener wird (2002, S. 354-361). Erst durch das Reflektieren der beiden Begriffe kann die Sensibilität geweckt werden für die oft sprachlich auf den ersten Blick kaum erkennbaren Unterschiede.

Das Verb "integrieren" kommt vom lat. Verbum "integrare" (soviel wie "ergänzen"), das Adjektiv "integer" bedeutet so viel wie "unberührt", "ganz", die wiederum zurückgeführt werden können auf die Stammwörter "tangere" (=berühren); "tactus" (=Berührung); "intactus" (=unberührt, ganz).

Die gesellschaftliche Bedeutung erlangte der Integrationsbegriff über die Philosophie des 19. Jahrhunderts und vor allem dann durch die Soziologie, Psychologie und Bildungspolitik der Neuzeit (Eberwein 1997, S.71).

Eine erziehungswissenschaftliche Definition der "Integration" leistet FEUSER. Er bezeichnet als integrativ eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die "nächste Zone ihrer Entwicklung" an und mit einem "Gemeinsamen Gegenstand", spielen, lernen und arbeiten. Integration ist somit als eine kooperative Tätigkeit der Subjekte im Kollektiv beschreibbar und somit unteilbar (1995, S. 173).

Auch AUSTERMANN betont, dass sich die Gemeinsamkeiten im Unterricht nicht auf die bloße Nutzung des gleichen Klassenraums beschränken dürfen und deshalb auch "besondere" Bezugspersonen, "besondere" Techniken und Hilfsmittel überdacht werden müssten (zit. in Biewer 2001, S. 223).

Mit Integration wird vielfach die gemeinsame Teilnahme von behinderten und nichtbehinderten Menschen an allen Teilbereichen des öffentlichen Lebens gesehen. Aber bereits die Sichtweise, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die als "nicht-behindert" gilt und es eine andere Gruppe gibt, die als "behindert" bezeichnet wird, verkörpert Diskriminierung und Ausgrenzung.

Da geht es in integrativ angelegten Situationen um "die einen" und um "die anderen", um die "Integration der einen" in den Kreis "der eigentlichen". Bereits durch die Sprache werden Gefühle des Trennenden forciert und gepflegt und dies hat auch schwerwiegende Folgen für die Integration (Boban 2000, S. 240).Auch durch die dargestellte Sichtweise von Integration wird klar, dass es sich um eine Zwei-Gruppen-Theorie handelt, wobei es gilt durch wechselseitiges Zugehen, Barrieren zu durchbrechen, die bereits durch die Sprache betont werden. Dies könnte aber auch die Vermutung zulassen, dass nicht alle Menschen, bzw. Schüler integrationsfähig sind und dass auch die Möglichkeit bestünde, eine Aufnahme derer, die von der Norm abweichen, in Frage zu stellen. Integration darf nicht als Anpassung an die Normen der Gesellschaft gesehen werden, sondern versteht sich als ein wechselseitiges Zugehen von behinderten und nichtbehinderten Menschen! FEUSER spricht in diesem Zusammenhang von "Auch"-Menschen, die auch die Schule besuchen dürfen, aber nach einem besonderen Lehrplan und betont, dass Integration nicht dazu beiträgt, die Segregation und Selektion zu überwinden, sondern diese unter Umständen legitimiert und festigt. "Integration" bleibt im Kern selektierend (1995, S. 134-135).

Integration darf nicht als Anpassung an die Normen der Gesellschaft gesehen werden, sondern versteht sich als ein wechselseitiges Zugehen von behinderten und nichtbehinderten Menschen! Die fehlende Integration wird von den Betroffenen häufig noch gravierender erlebt als die mit der Schädigung verbundene Lebenserschwerung (Hobmair et. al. 1996, S. 360).

In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, die Aussage eines querschnittgelähmten Mannes zu zitieren, der über seine persönlichen Empfindungen in Bezug auf seine Behinderung spricht: "Es ist nicht die Behinderung, die lähmt, sondern die Rolle des Outsiders nimmt uns die Möglichkeit der Bewährung: nicht das Mitleid tötet, sondern dass man es als Anmaßung empfindet, so wie die anderen sein zu wollen" (zit. in Klee 1981, S. 360). Die Aussage des querschnittgelähmten Mannes unterstreicht die Notwendigkeit einer Pädagogik, die davon ausgeht, dass menschliche Unterschiede zum Leben, zur Normalität gehören. In Bezug auf die Institution Schule bedeutet das, dass das Lernen an die Schüler angepasst werden muss und nicht umgekehrt, sich das Kind nach vorbestimmten Annahmen über das Tempo und die Art des Lernprozesses richten soll (Hausotter und Oertel 2000, S. 27). Es ist die Aufgabe der Integration die Segregation zu überwinden und dies ist nicht ein Anliegen, das von Einzelpersonen durchgeführt werden kann, sondern muss ein sozial-politisches Anliegen sein.

Integration wird in diesem Zusammenhang als ein Schritt in Richtung Chancengleichheit, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sowie selbstbestimmtes Leben bewertet (Hausotter und Oertel 2000, S. 27).

Es darf nicht allein unsere Aufgabe sein, die Segregation zu überwinden, da dieser Schritt von mehreren Menschen mitgetragen werden muss. Es sind aber auch viele kleine Schritte der einzelnen Menschen notwendig, damit große Ziele verwirklicht werden können. Mit jedem einzelnen Schritt, den wir auch selber setzen können, gelangen wir dem Ziel etwas näher. Wenn wir uns der Wichtigkeit bewusst werden, mit der auch wir im Kleinen die Wirklichkeit verändern und beeinflussen können, ist unser Tun auch im kleinen Rahmen sinnvoll.

FEUSER spricht aber auch davon, dass unter der Vorgabe der Integration die Segregation und Selektion modernisiert und weiter gefestigt wird. Er sieht Integration nur auf den Terminus beschränkt. Auch HINZ betont, dass nicht "überall dort, wo Integration draufsteht auch Integration drinnen ist." FEUSER sieht die Allgemeine Pädagogik erst dann erfüllt, wenn eine Kooperation am gemeinsamen Gegenstand stattfindet und eine innere Differenzierung durch Individualisierung erfolgt. Erst dann können wir von einer integrativen Pädagogik sprechen und nicht in den Reproduktionszirkel der Segregation und Selektion zurückfallen (1995, S. 172-174). Die Kritik an der Integration, die von FEUSER und HINZ geübt wird, bezieht sich lediglich auf die Praxis der Integration, nicht aber auf die Theorien, die problemlos der Inklusion zugeordnet werden können. Sie betonen mit ihrer Kritik, dass lediglich das "Dabeisein" noch kein Garant dafür ist, dass auch wirkliche Integration stattfindet.

Dies erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Integration, da nicht zuletzt unter dem Vorwand der Integration Selektion legitimiert wird:

"In der Vision einer integrationsfähigen Schule werden Kinder unterschiedlichster Leistungsfähigkeit als gleichwertige Partner in das Beziehungsnetz der schulischen Bezugsgruppe (Klasse) aufgenommen; es gibt keine Geringschätzung wegen unterdurchschnittlicher Schulleistungsfähigkeit" (Haeberlin 1989, S. 267).

In diesem Zusammenhang wird klar, dass lediglich die strukturellen Voraussetzungen geschaffen wurden, damit eine Schule für alle möglich ist, dass es aber sehr wohl eine Gruppe gibt, die eine andere Gruppe, meist eine quantitativ kleinere, aufnehmen kann oder auch nicht.

Deshalb fordert SCHÖLER für die Zukunft, strukturelle Voraussetzungen mit einer inklusiven Qualität zu versehen (1995, S. 235)!

Fasst man den Begriff der Inklusion näher ins Auge, so wird klar, dass sich die Inklusion als eine "radikale Schulreform in Bezug auf das Curriculum, Leistungsbeurteilung, Pädagogik und Gruppierung von SchülerInnen" in einer Schule versteht, die die "Unterschiedlichkeit willkommen heißt und zelebriert, unabhängig von Geschlechterrollen, Nationalität, Rasse, Herkunftssprache, sozialem Hintergrund, Leistungsmöglichkeiten oder Behinderungen" (Mittler 2000, S. 10). Inklusion bedeutet, dass sich alle Schulen und Schulsysteme strukturell so verändern und allen Kindern offen stehen, um als inklusive Schule alle Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung willkommen zu heißen und ihnen gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Ein gemeinsames Lernen meint, sich an den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen eines Jeden zu orientieren (Hausotter 2000, S. 43). Die Botschaft von FOREST "Inclusion means WITH - not just IN!" (Forest et al. 2000, S. 246) trifft den qualitativen Unterschied zwischen der Integration und Inklusion auf den Punkt. Die Botschaft untermauert, dass der Weg der Inklusion nicht über schulische Separation erfolgt, auch nicht, wenn in einem "Schonraum" für den Schüler mit Beeinträchtigung die Möglichkeiten optimaler Differenzierung des Lehr- und Lerninhaltes geboten werden. Der "Schonraum", oder in vielen Schulen auch "Förderraum" genannt, bietet anstelle der angestrebten Integration, Isolierung und Aussonderung, da die Schüler aus ihrer Klassengemeinschaft herausgerissen werden und gemeinsames Lernen unterbunden wird (Haeberlin et. al. 1992, S. 18).

Inklusion geht mit einem veränderten Menschen- und Weltbild einher. Inklusion geht ab von dem Bild, das den Wert eines Menschen durch dessen Produktivität misst, geht ab von einem Bild, das Individuen aufgrund genormter Leistungskriterien als "defekt" und "defizitär" klassifiziert. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch:

-

als Mensch vollwertig ist - unabhängig von irgendwelchen Leistungen, die ihn für die Gesellschaft oder für Teile der Gesellschaft wertvoll erscheinen lassen;

-

die Verpflichtung hat, alle anderen Menschen als Gleichberechtigte anzuerkennen;

-

das Recht hat, als Gleichberechtigter anerkannt zu werden;

-

auf die menschliche Gemeinschaft - auf Dialog, Kooperation und Kommunikation - angewiesen ist, um sich als solcher zu entwickeln;

-

als Subjekt seines Lebens und Lernens kompetent handelt;

-

das Recht auf "Mitsein", Teilhabe und Nicht-Aussonderung hat (Bintinger et al. 2002, S. 19).

Inklusive Erziehung respektiert Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung!

Damit der Unterricht den inklusiven Prinzipien gerecht werden kann, muss er dementsprechend vorbereitet und gestaltet werden. FEUSER spricht in diesem Zusammenhang vom Prinzip des "Gemeinsamen Gegenstandes" (1995, S. 179), bei dem die Schüler ein gemeinsames Programm mit unterschiedlichem Aufbau bewältigen. Das bedeutet, die Umgestaltung des Unterrichts für die Aufnahme heterogener Gruppen (Biewer 2001, S. 256). Im inklusiven Unterricht sind soziale Interaktionen zwischen SchülerInnen möglich und er fördert den Aufbau der Solidarität im gemeinsamen Schulalltag und auch darüber hinaus!

Im englischen Sprachraum wird inzwischen aus diesem Grund dem Begriff Inklusion der Vorzug gegeben. Gemeint ist damit das Inbegriffen-Sein und Sich-Inbegriffen-Fühlen, ein Ansatz, der alle Menschen willkommen heißt. Es müssen dann keine speziellen Menschen mehr extra von anderen von draußen hereingeholt, also "integriert" werden, sondern es ist selbstverständlich, dass das "Drinnen" von vornherein auf alle Menschen bzw. Schüler ausgerichtet ist und ein barrierefreier Zugang für alle ermöglicht wird. Denn auch nach HINZ ist das Dabei- oder Drinsein noch nicht alles (2002, S. 354-361)!

Gerade deshalb ist es für Pädagogen unbedingt erforderlich, dass sie den Begriff der Integration, aber auch integrative Situationen kritisch reflektieren und sich einen Traum von Schule imaginieren, die alle willkommen heißt, um der Verwirklichung von Inklusion näher zu kommen und da Qualität zu verbessern, wo es uns möglich ist (Boban 2002, S. 245).

Dafür wird es notwendig sein, die bis dato als sicher geltenden Strukturen in Frage zu stellen, sie zu verlassen, Vertrauen ins Neue zu bekommen und "neue Bilder in unseren Köpfen" entstehen zu lassen. Dass dieser Entwicklungsprozess auch von Unsicherheit und Angst geprägt ist, soll auch in den nächsten Zeilen veranschaulicht werden.

Ängste vor Unbekanntem,

vor der Auseinandersetzung mit Neuem,

davor, dass man bisherige Sicherheiten verlassen muss,

oft auch die Schwierigkeit, sich gemeinsames Lernen von Kindern und Schülern mit so unterschiedlicher Begabung vorzustellen,

sich als Lernende/Lernender unter Lernenden wahrzunehmen (Paggi 2000a, S. 16).

Abb.: Kinderzeichnung

Der Begriff der Integration unterscheidet sich vom Begriff der Inklusion insofern, als dass es bei der Integration von Menschen immer noch darum geht, Unterschiede wahrzunehmen und zuerst Getrenntes wieder zu vereinen. Inklusion hingegen versteht sich in Bezug auf Schule als ein Konzept, das davon ausgeht, dass alle SchülerInnen mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen und Niveaus aktiv am Unterricht teilnehmen. Alle SchülerInnen erleben und nehmen Gemeinschaft wahr, in der jeder/jede Einzelne seinen/ihren sicheren Platz hat und somit eine Teilnahme für alle SchülerInnen am Unterricht möglich ist. Die inklusive Sichtweise garantiert für alle SchülerInnen "alles" auf ihre individuelle Art und Weise lernen zu können und ermöglicht darüber hinaus Gemeinsamkeiten.

Gerade um die Segregation von SchülerInnen zu vermeiden, sollten Unterschiede nicht forciert, sondern Gemeinsamkeiten wahrgenommen werden. Aus diesem Grund sollte es kein Nebeneinander geben, bei dem einige SchülerInnen nach eigenen "einschränkenden" Förderplänen unterrichtet werden, welche die Kategorienbildung begünstigen und Aussonderung ermöglichen, sondern es sollte um das Miteinander gehen, wobei die Vielfalt als Ressource genutzt wird. Die Sichtweise einer inklusiven Schule, in der Kategorisierungen und Ausgrenzungen keinen Platz haben, wirkt auch auf die Gesellschaft. Auch ANTOR gibt zur Hoffnung Anlass, dass Schule auf die Gesellschaft wirkt, die zunehmend die "Gemeinsamkeit als Voraussetzung sieht, wo Verschiedenheit und Anderssein, nicht nur des Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern aller Minderheiten akzeptiert wird" (1988, S. 16).

Inhaltsverzeichnis

Am 7. bis zum 10. Juni 1994 trafen sich Delegierte von 92 Regierungen und 25 Organisationen zur Weltkonferenz über die Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Sie verabschiedeten die nach dem Tagungsort in Spanien benannte "Salamanca-Erklärung über die Prinzipien, Politik und Praxis in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse". In der Salamanca-Erklärung wird Integration als Teil einer "sanften" sozialen Revolution, als eine humane Gegenströmung zu einer rationalen, auf den Kriterien der Leistung und Selektion beruhenden Konkurrenzgesellschaft gesehen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine neue Organisation von Unterricht und um neue Inhalte, sondern auch um ein Programm der Akzeptanz und Eingliederung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das Programm der Akzeptanz und Eingliederung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen soll nicht nur auf die Schule beschränkt geltend gemacht werden, sondern soll auch für die Arbeitswelt und das Alter gültig sein. Kindergarten, Vorschule, Schule, Berufsausbildung und Arbeits-, Wohn- und Freizeitwelt sind genauso aufgerufen, über allfällige Veränderungen im Sinne eines humaneren Zusammenlebens mit "anderen" nachzudenken - und unter "andere" versteht man nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern meint auch die Vielfalt aller Menschen (Hausotter und Oertel 2000, S. 35).

Durch die Erklärung von Salamanca wird das internationale Bedürfnis nach Erziehung und Bildung für alle eindeutig gefordert. In Artikel 2 der Erklärung werden grundlegende Sichtweisen formuliert:

"Wir glauben und proklamieren, dass

-

jedes Kind ein grundlegendes Recht auf Erziehung und Bildung hat, und ihm die Gelegenheit gegeben werden muss einen angemessenen Bildungsstand zu erreichen und beizubehalten,

-

jedes Kind einzigartige Merkmale, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,

-

Erziehungssysteme so konzipiert und Bildungsprogramme so ausgeführt werden sollen, dass sie der ganzen Verschiedenheit dieser Eigenschaften und Bedürfnisse Rechnung tragen,

-

jene mit speziellem Erziehungs- und Bildungsbedarf Zugang haben sollen zur allgemeinen Schule, die sich ihnen anpassen soll durch eine kindzentrierte Pädagogik, die diesen Bedürfnissen gemäß ist,

-

allgemeine Schulen mit dieser einbeziehenden Orientierung das wirkungsvollste Mittel darstellen um diskriminierende Einstellungen zu bekämpfen, aufnehmende Gemeinden zu schaffen, eine einbeziehende Gesellschaft einzubauen und Erziehung und Bildung für alle zu erreichen; darüber hinaus vermitteln sie den Kindern eine effektive Erziehung und Bildung und verbesserndie Wirksamkeit und schließlich die Kostengerechtheit des gesamten Erziehungs- und Bildungssystems" (Biewer 2001, S. 259, Übersetzung des Autors, die vorgenommene Übersetzung weicht von derjenigen der Österreichischen UNESCO-Kommission (1996) ab, welche nach Meinung des Autors bei einigen entscheidenden fachlichen Termini keine sprachlich und inhaltlich angemessene Auswahl trifft).

Die Salamanca-Erklärung unterstreicht somit das Recht auf Bildung für alle. Jedem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten. Schulen sollen alle Kinder einbeziehen, unabhängig von ihren körperlichen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen und sonstigen Voraussetzungen. Diese einbeziehenden Schulen praktizieren eine kindzentrierte Pädagogik. Sie geht aus von einer natürlichen Verschiedenheit der Kinder, der sie gerecht werden möchte. Sie setzt voraus, dass menschliche Verschiedenheiten normal sind und dass das Lernen folglich den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein muss, anstatt dass das Kind vorher festgelegten Annahmen bezüglich des Fortgangs und der Natur des Lernprozesses angeglichen wird (Biewer 2001, S. 259-261). Im Aktionsrahmen, der von der Weltkonferenz angenommen wurde, spricht man von einem neuen Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Ein grundlegendes Prinzip der integrativen Schule muss sein, dass alle Kinder miteinander lernen, egal welche Schwierigkeiten oder Unterschiede sie haben (Parmentier 1999, S. 124).

Die Salamanca-Erklärung geht von einer natürlichen Verschiedenheit, von einzigartigen Interessen, Eigenschaften, Fähigkeiten und Lernbedürfnissen der SchülerInnen aus. Erziehungssysteme, wie z. B. die Institution Schule können der Vielfalt gerecht werden, indem sie alle notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit gemeinsames Leben und Lernen gelingen kann und individuelle Kompetenzen erkannt und zum Tragen kommen können. Nicht der/die SchülerIn müssen bestimmte Bedingungen, Kriterien oder Qualifikationen erfüllen, um in die Schul- und Klassengemeinschaft eingebunden zu werden (individuumszentrierter Ansatz), sondern die Schule hat den Auftrag, der Vielfalt gerecht zu werden (systemischer Ansatz). Somit spiegelt die Salamanca-Erklärung den Gedanken der Inklusion wider.

Inhaltsverzeichnis

Das Konzept der Inklusion versteht sich als eine allgemeine Pädagogik, die es mit einer einzigen, untrennbar heterogenen Gruppe zu tun hat. In ihr sind unterschiedlichste Dimensionen von Heterogenität vorhanden: verschiedene Geschlechterrollen, ethnische, sprachliche und kulturelle Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen kommen in ihnen vor (O'Brien und O'Brien 1997, S. 7). FEUSER bezeichnet die Allgemeine Pädagogik als demokratisch, denn alle Kinder und Schüler dürfen alles lernen. Diese Pädagogik ist human, da alle erforderlichen personellen und materiellen Hilfen jedem Kind oder Schüler möglicher Art und Weise und ohne sozialem Ausschluss zur Verfügung gestellt werden (1995, S. 173).

Die inklusive Klasse kennzeichnet sich dadurch, dass sie heterogen ist, aus diversen Mehr- und Minderheiten besteht und aus diesem Grund auch keine Integration für bestimmte SchülerInnen vorgesehen und benötigt wird. Inklusive Bildung darf nicht auf einzelne Klassen beschränkt werden, braucht keine Förderpläne für einzelne Schüler, sondern Strategien und Handlungskompetenzen der Lehrpersonen für die ganze Klasse mit all ihren Individualitäten. SANDER betont, dass durch eine individualisierte Förderung alle Kinder Fortschritte machen würden und jedes Kind in einer inklusiven Klasse zieldifferent lernen darf (Sander 2003, S. 128 - 129).

Homogenität und Heterogenität bezeichnen das Ausmaß von Unterschieden bezogen auf ein bestimmtes Merkmal. Das Alter des Schülers, die Familiensituation, das Geschlecht, die Religion, die Kultur, aber auch unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken, Interessen und Einschränkungen stellen solche Merkmale dar. In der schulischen Praxis werden Kinder und Jugendliche gemäß ihres Alters in Jahrgangsklassen unterrichtet. Man geht davon aus, dass diese Gruppe an Schülern in sich homogen wären und somit auch gleiche Inhalte und Ziele erarbeiten und erreichen könnten.

Die Praxis zeigt sehr deutlich, dass diese Annahme ein Trugschluss ist, denn auch Schüler einer Jahrgangsklasse bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit, nehmen Informationen auf unterschiedlichste Art und Weise auf und verarbeiten Informationen auch sehr individuell. Zusätzlich ist anzumerken, dass schulische Inhalte nicht für alle Schüler in einer Schule die gleiche Bedeutung haben. Daraus kann man schließen, dass auch die unterschiedliche Motivation zusätzlich eine bedeutende Rolle spielt. Lerninhalte haben individuelle Bedeutung und Wichtigkeit in Bezug auf das Leben in der Schule, aber auch für das spätere Leben. Eine Jahrgangsklasse kann deshalb nur organisatorisch als homogene Gruppe verstanden werden.

Integrationsklassen sind an sich nicht heterogener als andere Klassen auch, trotzdem setzen Integrationsklassen die Heterogenität voraus. Die Inklusion sieht Heterogenität als Potential, als Ressource, die genutzt werden sollte. Gerade in Integrationsklassen ist es von großer Wichtigkeit, die Heterogenität der einzelnen SchülerInnen zu wahren und mit der Unterschiedlichkeit so umzugehen, dass trotz der gelebten Heterogenität positive Beziehungen zwischen allen Schülern entstehen können. Es müssen deshalb alle methodischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden, damit SchülerInnen ihre Individualität leben dürfen und der Unterricht als gemeinsamer Unterricht aller SchülerInnen erlebt werden kann. Der gemeinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen ist ein Stück unserer Lebensrealität und erhebt den Anspruch auf Anerkennung. Laut BOBAN sind die Schüler einer Jahrgangsklasse sehr heterogen, aber weisen auch viele Ähnlichkeiten auf. In vielem verschieden und in vielem gleich: Gemeinsamkeit und Vielfalt (1998, S. 193). Gemeinsamkeit und Vielfalt, Gleichheit und Differenz bedeutet, dass es darum geht, Gemeinsames zu schaffen und Unterschiede, Trennendes zu benennen, zuzulassen und zu akzeptieren (Demmer-Dieckmann und Struck 2001, S. 13).

Wenn Heterogenität ernst genommen wird, so darf es nicht um Anpassung und "Gleichmacherei" gehen, sondern es muss darum gehen, Gemeinsames zu schaffen, Unterschiede und Trennendes zu benennen, zuzulassen und zu akzeptieren. Im gemeinsamen Schulalltag erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit Gemeinsamkeiten und Vielfalt zu erkennen. "Die Schüler haben die Gelegenheit zu lernen, dass normal ist, nicht ganz normal zu sein, sondern in vielem verschieden und in vielem gleich zu sein" (Boban 1998, S. 193).

FOREST spricht in diesem Zusammenhang von "Celebrate Diversity!" und unterstreicht die Bedeutung der Unterschiedlichkeit und fordert auch auf, diese zu zelebrieren (Forest et al. 2000, S. 238).

Inklusion heißt, dass der Fokus nicht auf die Homogenität gerichtet wird, sondern dass alle Kinder, alle Menschen ihre Vielfalt beibehalten, viel mehr noch, ausleben dürfen! Dass der einzelne Schüler sich von allen anderen Schülern in einer Klasse unterscheidet, ist die Realität in unseren Schulen. So individuell die Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen sind, so ähnliche Wünsche besitzen sie! Es gibt Gemeinsamkeiten, die das Menschsein an für sich umfassen und diese dürfen nicht am Rande liegen bleiben. Es sind Wesenselemente wie z. B. die Unvollkommenheit, die Hilfsbedürftigkeit, das Streben nach Akzeptanz, die als Kennzeichen jedes Menschen gelten. Daraus folgt, dass alle Menschen eine gemeinsame Lebensgrundlage haben, auf der es gilt aufzubauen (Schor und Eberhardt 1994, S. 9). Es geht darum, Gemeinsamkeiten und Individuelles zu erkennen, erst dann wird ein Zusammenleben möglich sein, bei dem alle Menschen ihren Platz finden.

Auch HINZ betont die "Normalität" der Heterogenität. Eine Schulklasse kann deshalb als eine einzig, untrennbar heterogene Gruppe verstanden werden, wobei sich der Fokus nicht auf jene Kinder mit besonderen Bedürfnissen richtet, sondern Unterschiedlichkeiten in Bezug der Geschlechter, der sozialen Lage, ethnischer, sprachlicher und kultureller Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, unterschiedliche Fähigkeiten und Einschränkungen umfasst (2002, S. 354-361).

Inklusion legt Wert auf eine untrennbare Gruppe und widerspricht damit Institutionen, wie Behindertenzentren, aber auch individuellen Fördermaßnahmen, die in dafür vorgesehenen, individuellen Räumen ausgeführt werden. Aber auch Schulen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Heterogenität einer Klasse durch gleiche Inhalte und Zielsetzungen anzugleichen, stehen im Kreuzfeuer der Kritik. Durch gleiche Lehrpläne werden SchülerInnen im Laufe eines Schuljahres zu einer "scheinhomogenen" Gruppe heranwachsen, an den selben Inhalten arbeiten, die sie mit denselben Methoden vermittelt bekommen. Sie werden sogar an den selben Tagen Schularbeiten schreiben, möglichst die gleichen Fragen beantworten und zur gleichen Zeit ihre Arbeit abgeben.

Zum Schluss eines Schuljahres bekommen jene Schülerinnen und Schüler, die der Homogenität nicht gewachsen waren, die Chance in einer anderen Klasse ihre Homogenität zu beweisen!

Dies ist eine überspitzte Darstellung der bestehenden Schulsituation, die veranschaulichen soll, in welchem Maß die Vielfalt ausgelebt werden darf.

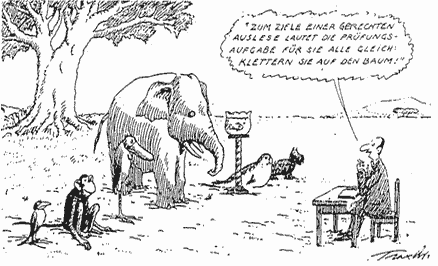

Abb. 1: In - Out (Pedrazzoli)

Die Praxis der Inklusion sieht Heterogenität als Normalität. Der Fokus wird nicht auf das Trennende gerichtet, also nicht mehr das, was uns von anderen unterscheidet, erhält die Aufmerksamkeit, sondern die Unterschiedlichkeit bekommt jene positive Wertschätzung, die dafür genutzt wird, miteinander - damit versteht man alle Beteiligten einer Klasse, auch Lehrpersonen - ein Stück des Weges im gemeinsamen Lernprozess zu gehen.

Das Zitat von FOREST "Inclusion means WITH - not just IN!" bestätigt,dass es sich nicht um eine rein organisatorische Aufnahme der Schüler mit besonderen Bedürfnissen handeln darf, sondern dass viel mehr dazu gehört. Mit wenigen Worten ist es Marsha Forest gelungen, die Qualität der Inklusion deutlich zu machen.

Es sind nicht die Äußerlichkeiten, die uns von anderen Menschen unterscheiden, die uns voneinander trennen, sehr wohl aber unterscheiden wir uns in unseren Denkweisen über Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit, Vielfalt usw. Nicht der Mensch, der anders ist, muss verändert werden, sondern an den Einstellungen der Menschen muss gearbeitet werden! BOBAN betont, dass mit einem derartigen "Schubladendenken", bei dem Menschen mit Behinderung zu Objekten werden, die kategorisiert und stigmatisiert werden und wir, damit meint sie all jene, die ihre Individualität wahren dürfen, auf Kosten derer, die das nicht dürfen, zu ihren vermeintlichen positiven Gegenfiguren werden (2000, S. 241). Gerade aus diesem Grund ist es notwendig, die eigene Egozentrik zu reflektieren, um zu einer veränderten Sichtweise und Denkweise über Vielfalt und Verschiedenheit zu gelangen.

Es soll unser Ziel sein, Menschen, deren Lebensweise, deren Einstellungen anders sind als die eigenen, Wert zu schätzen, ohne egozentrische Selbstdarstellung, mit der man andere mit sich selbst vergleicht und das "Selbst" als Maßstab aller Dinge bezeichnet. Erst durch die Akzeptanz der Vielfalt kann die Vielfalt als Motor für den Prozess des Lernens innerhalb einer Gruppe, aber auch für das Zusammenleben im Alltag genutzt werden.

Die innere Einstellung zur Andersartigkeit soll verändert werden, damit das Zusammenleben zu einem befriedigenden Erlebnis für alle werden kann. Den Menschen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sehen, wobei es nicht darum geht, durch Fähigkeiten und Stärken, Unfähigkeiten und Schwächen Klassifizierungen zu schaffen, sondern es darum gehen muss, den Menschen als Menschen wertzuschätzen. Diese Sichtweise erfordert nicht mehr Wege, die uns zusammenführen, wie es die Re-Integration vorsieht, sondern wir befinden uns bereits auf dem gemeinsamen Weg, wobei der Vielfalt jene Wertschätzung zukommt, die sie verdient. Jeder Schüler und jede Schülerin ist mit seinem/ihrem individuellen Sein willkommen, wobei im optimalen Fall die Vielfalt als Ressource erkannt und genutzt wird.

Es ist nicht mehr notwendig, sich für den Gemeinsamen Unterricht zu qualifizieren, da die heterogene Gruppe die Gemeinschaft bildet. Die nichtselektive (was kann er, was nicht) Sichtweise setzt der Klassifikation von Schülerinnen und Schülern ein Ende und eröffnet gemeinsame Wege.

Die Überlegung immer als heterogene, untrennbare Gruppe zu arbeiten, setzt bei Lehrpersonen und SchülerInnen neue Energien frei, die dafür genützt werden können, die Individualität eines jeden Schülers besser beobachten zu können und sich besser kennen zu lernen. Auch kann die freigesetzte Energie dafür verwendet werden sich bewusster mit methodisch-didaktischen Inhalten auseinander zu setzen und sich weniger mit organisatorischen Fragen zu befassen, sofern entsprechende Strukturen bereits vorhanden sind.

Es geht im Grunde darum, verinnerlichte Bilder der einen und der anderen Schüler, die nicht zuletzt durch Funktionsdiagnosen und Individuellen Förderplänen noch verstärkt zum Tragen kommen, zu verändern und festgefahrene Barrieren zu durchbrechen!

Auch HAUSOTTER merkt an, dass eine individuumsbezogene Förderung anhand eines individuellen Förderplans erahnen lässt, dass "Integration auch immer wieder Segregation mit sich zieht" (2000, S. 14) und deshalb nicht im Sinne des Konzepts der Inklusion anzusiedeln ist. Statt individuelle Förderpläne für das betreffende Kind zu erstellen, sollten sich Lehrpersonen Handlungsstrategien überlegen, damit alle Kinder einer Klasse in den Genuss kommen, die Individualität leben zu können und dabei soziale Interaktionen nicht zu kurz kommen. Das erfordert die Erstellung eines gemeinsamen, individualisierten Curriculums für die heterogene Gemeinschaft in einer Klasse.

Erst wenn der Vielfalt und Individualität der Schülerinnen und Schüler in der Schulpraxis Wichtigkeit und Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann gemeinsamer Unterricht im Sinne der Inklusion gelingen.

Inklusion als Konzept legt den zentralen Schwerpunkt auf das Einbezogensein als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft (Lipsky und Gartner 1999, S. 13).

Ein vollwertiges Mitglied einer Klasse braucht keine Festschreibungen oder Zuschreibungen, die seine Schwierigkeiten aufzeigen und dadurch Stigmatisierung und Aussonderung legitimieren, sondern es braucht das Vertrauen in noch nicht erkennbare oder noch nicht ersichtliche Fähigkeiten. Das Vertrauen in die Schüler kann als Wurzel für alle Formen der Inklusion gesehen werden (Boban 2000, S. 242).

Der Wunsch nach einem normalen Leben, als individueller Mensch geachtet und in die Gesellschaft eingebunden zu sein, ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Das Bedürfnis nach Geborgenheit und Liebe, nach Geltung und Anerkennung sind Grundbedürfnisse, die eine hohe Bedeutsamkeit im Leben eines Menschen haben und sicherlich bei allen Menschen gleich angelegt sind.

Der Wunsch, als ganz "normaler" Mensch leben zu können, als ganz "normaler" Schüler die Schule zu besuchen, wird auch durch das Zitat von Ernst KLEE unterstrichen: "Der behinderte Junge bedankte sich für die Ohrfeige damals, weil ich der Erste gewesen sei, der ihm trotz seiner Behinderung wie einen ganz normalen Menschen behandelt habe" (1987, S. 89). Der veränderte Begriff von Normalität sieht keine abstrakte, am Individuum feststellbare "Förderbedürftigkeit", die sich aufgrund des "Behinderten-Syndroms" feststellen lässt, sondern spricht von einem Menschen, der in seiner Einzigartigkeit und situativen wie biografischen Besonderheit als Subjekt seines Lebens geachtet wird. Für die Schule bedeutet das, dass eine partnerschaftliche, dialogische Lebens- und Lernbegleitung angeboten werden sollte, bei der nicht von Hilfebedürftigkeit, sondern von Einzigartigkeit gesprochen wird (Wilhelm 2002, S. 22). Diesem Wunsch auch in der Schule gerecht zu werden bedeutet, dass Lehrpersonen die Lernumgebung so gestalten sollen, dass an einem gemeinsamen Gegenstand gearbeitet werden kann, d. h. dass Schülerinnen und Schüler elementare und fundamentale Bereiche behandeln, die sich entsprechen, wobei aber allen SchülerInnen die Möglichkeit gegeben wird, individualisierte Lernziele anzustreben und es auch möglich ist, individuelle Lernziele zu erreichen (Feuser 1995, S. 178-181). Der gemeinsame Gegenstand und das Willkommenheißen der Vielfalt sind wesentliche Bedingungen für das Gelingen der Inklusion! BOBAN fordert auf: Imaginieren wir den Traum von einer Schule, die alle willkommen heißt, täglich neu, um seiner Verwirklichung immer näher zu kommen und da Qualitäten zu verbessern, wo es uns möglich ist (2000, S. 245).

Die tabellarische Gegenüberstellung von integrativer und inklusiver Praxis ermöglicht einen zusammenfassenden Überblick.

Tab. 1: Praxis der Integration und Inklusion: (Hinz 2000, S. 235)

|

Praxis der Integration |

Praxis der Inclusion |

|

|

Inhaltsverzeichnis

Die einzelnen Phasen der Segregation, Integration und der heutige Ansatz der Inklusion gehen nicht fließend ineinander über und lösen sich auch nicht gegenseitig ab. Vielmehr tauchen einzelne Aspekte der verschiedenen Phasen immer wieder auch in anderen Phasen auf und gestalten so die Entwicklung widersprüchlich.

Wichtig erscheint die Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung deshalb, um einerseits die Prozesshaftigkeit der Entwicklung und anderseits die verschiedenen Sichtweisen aufzeigen zu können.

In der Zeit von 1870 bis 1900 wurde die Betreuung von Menschen mit Behinderung insbesondere von religiösen Einrichtungen und Gemeinden übernommen, da der Staat zu dieser Zeit noch keinerlei Initiativen ergriffen hatte. Bedeutsam für diese Zeit war die Initiative des Neuropsychiaters Sante de Sanctis, der um 1900 in Rom eine Heimschule für Kinder mit psycho-physischen Behinderungen errichtet hatte.

Zur selben Zeit bemühte man sich um die Ausbildung von Lehrern, die auf das Unterrichten von Taubstummen und geistig Behinderten vorbereitet werden sollten. 1908 wurden die ersten Sonderklassen eingeführt, die Schüler mit einer physischen oder psychischen Störung aufnahmen, die nicht in der Lage waren, eine Normalklasse zu besuchen. Bis zu dieser Zeit war der Andersartige, der "Verrückte" von der Erziehung praktisch ausgeschlossen (Schöler 1987, S. 35).

In diesem Zusammenhang kann man von Exklusion sprechen, da der Mensch mit Beeinträchtigung von Erziehung und Bildung ausgeschlossen wurde.

In der Reform des italienischen Schulwesens aus dem Jahre 1923 unter Bildungsminister Gentile ("Riforma Gentile") wurde die Schulpflicht auf 8 Jahre verlängert und sie sah außerdem die Bildung für einige Kategorien von Behinderten vor. Dieses Gesetz von 1923 befasste sich außerdem mit dem Problem des Bestehens verschiedener Artenvon Behinderung. Die Verlängerung der Schulpflicht auf 8 Jahre gelangte nie zur Anwendung (Schöler 1987, S. 35).

Ungefähr zur selben Zeit dieses Jahrhunderts wurden vom Staat Institutionen für die Erziehung von Behinderten, die als "heilbar" galten ins Leben gerufen. Es entstanden z. B. Sonderschulen für Blinde und Taubstumme. Die Regelschulen blieben jedoch den Schülerinnen und Schülern mit Behinderung jeglicher Art verschlossen. In der folgenden Zeit, vor allem im Laufe der 60er Jahre, erfolgte der Auf- und Ausbau des Sonderschulwesens mit zwei Arten von Sondereinrichtungen. Zum einen waren es die Sonderklassen, die sich rein räumlich in den Regelschulen befanden, zum anderen gab es noch die Sonderschulen, die institutionell getrennt waren. Die Sonderklassen nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg jene Kinder auf, die mit ihren Familien auf der Suche nach Arbeit aus Süditalien in den Norden des Landes kamen (Schöler 1996, S. 17).

Diese Kinder hatten aufgrund der sprachlichen Barrieren Schwierigkeiten, dem Geschehen in der Schule zu folgen. Die Lehrpersonen sahen darin ein nicht zu bewältigendes Problem und entschieden, die "sozialbehinderten" Schüler in Sonderklassen aufzunehmen. In dieser Zeit kam es zu einer Überfüllung der norditalienischen Sonderklassen mit Kultur- und Sozialbehinderten (Schöler 1987, S. 36).

Erste schulische Maßnahmen traf der Staat in Bezug auf die Kriegsinvaliden, aber auch für Menschen mit einer Sinnesbehinderung. Die Menschen mit Behinderung wurden je nach Behinderungsart in Körperbehinderte und Geistigbehinderte, in Taubstumme und Blinde eingeteilt und in den Sonderschulen betreut. Es gab in Italien nur wenig staatliche Sonderschulen, da die Ausbreitung des Sonderschulwesens nicht jenen Anklang fand wie z. B. in den deutschsprachigen Nachbarländern.

In der italienischen Verfassung werden in dieser Zeit bereits einige Grundrechte der Menschen mit Behinderung festgelegt, die sich jedoch begrenzt auf die Schulgesetzgebung bezogen, so z. B. in Art. 34 "Die Schule steht jedermann offen" und in Art. 38: "Die Arbeitsunfähigen und Körperbehinderten haben Anspruch auf Erziehung und Berufsausbildung" (Paggi 2001, S. 1-5).

Bis zum Jahre 1962 konnte man vom Prinzip der Exklusion sprechen, da die SchülerInnen mit Behinderung in Bezug auf Bildung und Erziehung entweder völlig ausgeschlossen waren oder eine "Sonderbeschulung" stattfand, bei der "behinderte" und "normale" SchülerInnen voneinander getrennt wurden. Der Seperation wurde aber auch mit der Reform von 1962 kein Ende gesetzt. Die Reform sah zwar die Errichtung der Einheitsmittelschule vor, die eine einheitliche Beschulung aller Schüler bis zum 14. Lebensjahr bejahte und somit auch Kinder aus sozial-schlechtgestellten Familien die Schule besuchen mussten, doch beherbergte die Einheitsmittelschule auch Sonderklassen für SchülerInnen mit einer schweren Behinderung. In Artikel 12 des Gesetzes Nr. 1859 von 1962 heißt es klar und deutlich: "für nicht anpassungsfähige Schüler können Sonderklassen eingerichtet werden".Welche Schüler nun in diese Sonderklassen kommen sollten, wurde von einer Gruppe von Ärzten, Psychologen und Pädagogen entschieden (Schöler 1987, S.36). In den 70er Jahren, der Zeit der Reformen in Italien (Gesundheitsreform, Psychiatriereform, bei der z. B. die Betreuung der psychiatrischen Patienten in den geschlossenen Anstalten angefochten wurde) wurden auch die Schulstrukturen zunehmend in Frage gestellt (Schöler 1996, S. 18). Die Schule sollte Integration möglich machen und jeden Ausschluss in Bezug auf die Kinder mit Behinderung verhindern. Die Aufgabe der Schule hatte nicht mehr selektiven, sondern integrativen Charakter, da sie jedem Kind offen stand und sie sich die Förderung der persönlichen Entwicklung zur Hauptaufgabe machte (Schöler 1987, S. 37). Man erkannte, dass das bestehende Problem nur durch eine grundlegende Neuorientierung, mit der Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Regelschulen, gelöst werden konnte. Im Rundschreiben Nr. 227 vom 08.08.1975 wurde die Eingliederung der Behinderten in die Allgemeinschule vorgesehen. Dies sollte "durch die Umgestaltung und die Erneuerung der Allgemeinschule, die nach und nach in dieLage versetzt werden musste, auch jene Schüler aufzunehmen, die im Schulpflichtalter besondere Lern- und Anpassungsschwierigkeiten aufwiesen" (Schöler 1987, S. 37).

Auch in der italienischen Verfassung wird im Artikel 34 von einer Schule gesprochen, die "offen ist für alle". Der Orginaltext lautet: "La scuola è aperta a tutti. L' istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (...)", (Livia Bellomo und Luise Ribolzi 1979, S. 226, zit. in Schöler 1996).

Das bedeutet, dass die Schule allen offen steht und die grundständige Ausbildung Pflicht und unentgeltlich ist (Schöler 1996, S. 18).

Im Zeitabschnitt zwischen 1962 bis zum Jahre 1977 wurden erste Versuche unternommen, SchülerInnen mit Behinderung in das Regelschulsystem zu integrieren. Die Integration beschränkte sich jedoch auf die bloße Anwesenheit, die physische Anwesenheit der SchülerInnen mit Behinderung, wobei Gemeinsamkeiten zwischen SchülerInnen ohne und mit Behinderung so gut wie nicht stattfinden konnten. Eine zusätzliche Barriere war die, dass die SchülerInnen mit Behinderung nicht aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet stammten und somit eine Integration sich als schwierig erwies. Entscheidend für die Integration ist das Jahr 1977, da sich ab diesem Zeitpunkt die Integration nicht mehr nur auf die physische Anwesenheit der SchülerInnen mit Behinderung beschränkte, sondern man sich auch über die Qualität der Integration Gedanken machte und entsprechende Gesetze erließ.

Das im Jahr 1977 verabschiedete Gesetz Nr. 517 kann als Wendepunkt für die Qualität der Integration bezeichnet werden, da die gesetzliche Grundlage für die Integration von Schülern mit Behinderung in die Regelklassen der Pflichtschulen geschaffen wurde. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden grundlegende Veränderungen der schulischen Gegebenheiten und Strukturen in Angriff genommen, damit es sich nicht mehr nur um die bloße Anwesenheit des Menschen mit Behinderung, sondern um die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung handeln sollte (Schöler 1996, S. 18).

Im Zuge dieses Gesetzes wurden weitere wichtige Bestimmungen erlassen, z. B.:

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Klassen mit SchülerInnen mit Förderbedarf (max. 4 in einer Klasse, in der Regel sind es 1 - 2) ist auf 20 beschränkt. In solchen Klassen steht, abgesehen von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, die Mitarbeit einer Stützlehrerin bzw. eines Stützlehrers zur Verfügung. Im Gesetz ist festgelegt, dass auf den Erhalt der Klasse geachtet werden sollte, d. h. eine Aufteilung der Klasse in zwei Lerngruppen nicht der Zielsetzung entsprach.

Mit dem Gesetz 517 werden die Ziffernzensuren abgeschafft, an ihre Stelle tritt ein Beurteilungsbogen, der den persönlichen Stand und Fortschritt jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers enthält. Die LehrerInnen erarbeiten am Anfang des Schuljahres gemeinsam ein Rahmenprogramm für das kommende Jahr. Sie sind u. a. angehalten zur Zusammenarbeit, zu fächerübergreifendem Unterricht und zu Projektunterricht (Schöler 1996, S. 18-19). In dieser Zeit erließ auch die Provinz Bozen im Rahmen ihrer primären Gesetzgebungsbefugnis entsprechende Gesetze:

-

Im Jahre 1978 wurde das erste spezifische Behindertengesetz (Landesgesetz vom 9. Dezember 1978, Nr. 65) erlassen, durch welches sich das Land erstmals mit eigenen Maßnahmen auf diesem Gebiet engagierte.

-

Im Jahr 1983 wurde das Landesgesetz Nr. 20: "Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten" erlassen (Paggi 2001, S. 1-5).

Im Jahr 1992 wurde das staatliche Rahmengesetz Nr. 104 verabschiedet, das grundlegende Neuerungen in vielen Bereichen mit sich brachte. Es sieht eine Vernetzung der verschiedenen Maßnahmen und Institutionen vor und es geht vor allem darum, die Rechte des Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des Lebens zu definieren. Dieses Gesetz entwickelt ein Menschenbild, das die Autonomie und die Rechte des Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt stellt und Abschied nimmt vom Menschen mit Behinderung als Objekt von Maßnahmen. Es handelt sich hierbei nicht um ein spezifisches Schulgesetz, sondern um ein Rahmengesetz, das Bereiche der medizinischen, sozialen, arbeitspolitischen und schulischen Maßnahmen umfasst, das eine neue Sichtweise eröffnet (Paggi 2000b, S. 150).

1998 verabschiedete der Südtiroler Landtag ein entsprechendes Gesetz, das Landesgesetz Nr. 3 vom 8. April 1998 mit dem Titel: "Maßnahmen in Bezug auf die Betreuung, soziale Integration und Rechte der Menschen mit Behinderung".

Dieses Gesetz strebt folgende Ziele an (Art. 1, Abs. 2 des L.G. Nr. 3/98):

-

Die Gewährleistung der vollen Achtung der menschlichen Würde, sowie die Rechte auf Freiheit und Selbstständigkeit des Menschen mit Behinderung. Es fördert eine vollständige Eingliederung in Familie, Schule, Arbeit und Gesellschaft.

-

Das Gesetz beugt jenen Umständen vor bzw. beseitigt sie, die die Entwicklung der Person, die Erreichung der höchstmöglichen Selbstständigkeit und die Teilnahme des Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, sowie die Realisierung der bürgerlichen, politischen und vermögensrechtlichen Rechte verhindern.

-

Das Land verfolgt die funktionelle und soziale Rehabilitation der Personen mit einer Behinderung physischer, psychischer und sensorischer Natur und gewährleistet die Dienste und Leistungen für Prävention, Heilung und Rehabilitation der Behinderungen, sowie den rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz des Menschen mit Behinderung.

-

Das Land ergreift Maßnahmen zur Überwindung der Ausgrenzung und des sozialen Ausschlusses.

Im Landesgesetz heißt es wörtlich: "Die Wahrnehmung des Rechts auf Bildung und Erziehung darf nicht durch Lernschwierigkeiten oder Beeinträchtigungen, die sich aus der Behinderung ergeben, geschmälert werden" (Landesgesetz Nr.3). Das Landesgesetz Nr. 3/98 enthält weitere wichtige Rahmenbedingungen, die für die Integration ausschlaggebend sind:

-

In integrierten Klassen wird die Anzahl der Schüler reduziert.

-

Pro Klasse dürfen maximal ein bis zwei Schüler mit Behinderung zugewiesen werden.

-

Den Integrierten Klassen werden je nach Ausmaß der Behinderung spezialisierte Integrationslehrpersonen zugewiesen, sofern diese vorhanden sind. Die Integrationslehrer werden nicht ausschließlich den Schülern mit Behinderung zugewiesen, sondern der gesamten Klasse und sind somit gleichwertiges Mitglied des Klassenrates. Dadurch ist es möglich, den Unterricht durch integrative Unterrichtsformen zu verbessern und zu erleichtern.

-

Für jeden Schüler mit Funktionsdiagnose muss ein individueller Erziehungsplan erstellt, der dann die Grundlage ist für die individuelle Bewertung.

-

Die Schulen werden mit den notwendigen technischen und didaktischen Hilfsmitteln ausgestattet.

-

Bei Schülern, deren Behinderung eine kontinuierliche Betreuung erfordert, werden Behindertenbetreuer zugewiesen (Art. 1 Abs. 4/bis des Landesgesetzes Nr. 20/83).

-

Die Organisation der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit kann flexibel gehandhabt werden, auch in Form von offenen Klassen.

-

Die Erziehungskontinuität zwischen den Schulstufen, bzw. des Kindergartens wird in Form von Übertrittsgesprächen gewährleistet.

-

Es wird eine individuelle Begleitung und Beförderung der Menschen mit Behinderung von ihrer Wohnung zu den Stätten der Bildung und der Rehabilitation und zu außerschulischen Tätigkeiten gewährleistet.

-

In Bezug auf die Diagnostik und therapeutischen Angebote wird die Zuständigkeit den Sanitätseinheiten übergeben, die dann mit den Schulen zusammenarbeiten (Paggi 2000b, S. 154).

Das Gesetz 517 und das Landesgesetz Nr. 3 tragen dazu bei, dass strukturelle Maßnahmen getroffen werden können, um beeinträchtigte SchülerInnen zu re-integrieren, die in der Vergangenheit ausgegrenzt waren. Man bemüht sich im Zuge der Integration, die Isolation, die Segregation wieder rückgängig zu machen, indem man SchülerInnen mit einer Funktionsdiagnose in eine als homogen definierte Gruppe eingliedert. Der Fokus wird jedoch bei den vorher genannten Gesetzen noch auf den Schüler/die Schülerin mit Funktionsdiagnose oder den Menschen mit Behinderung gelegt. Dies ist besonders bei der Zuweisung der Integrationslehrpersonen ersichtlich, die aufgrund des Ausmaßes der Behinderung erfolgt. Das bedeutet, dass je "schwerwiegender" die Behinderung des Schülers oder der Schülerin ist, desto mehr Stundenkontingent wird für die Integrationsklasse beantragt und auch genehmigt werden. Personelle Ressourcen werden somit aufgrund der Etikettierung der SchülerInnen ermöglicht! Auch der Individuelle Erziehungsplan, der für die "besonderen" Schüler erstellt wird, fördert, da er nicht für alle SchülerInnen erstellt wird, die Zwei-Gruppen-Theorie (Schüler mit FD und ohne FD).

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung der Integration, aber auch für die Entwicklung der Schule allgemein, ist das Landesgesetz Nr. 12 aus dem Jahre 2000, das den Schulen die didaktische, organisatorische, sowie Verwaltungs- und Finanzautonomie überträgt.

Im Landesgesetz Nr. 12/2000, Art. 6, Abs. 1 heißt es:

"... die allgemeinen und spezifischen Ziele in Lernwege umzusetzen, die das Recht aller Schüler und Schülerinnen auf Bildung und Erziehung gewährleisten. Sie erkennen und nutzen die Unterschiede, fördern die Fähigkeiten jedes Einzelnen indem sie zweckdienliche Maßnahmen treffen, um den Bildungserfolg zu erreichen"

Das Gesetz zeigt eine enorme Entwicklung in Bezug der schulischen Integration auf. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der "besondere" Schüler, der spezielle Defizite und Schwächen hat, die es gilt durch "besondere" Maßnahmen zu minimieren, sondern es geht um alle Schüler einer Schule. Es gilt, für alle Schüler Maßnahmen anzustreben, die sie für die individuelle Entwicklung benötigen. Integration wird somit ein Grundrecht für alle Schüler einer Schule und konzentriert sich nicht nur auf Schüler mit einer Beeinträchtigung. Es gilt, die individuellen Bedürfnisse, die spezifischen Fähigkeiten und Begabungen der Schüler zu erkennen und ressourcenorientiert damit umzugehen (Paggi 2000b, S. 152-153). Die Feststellung und die Maßnahmen, mit denen der Individualität und Vielfalt der SchülerInnen in einer Schule Rechnung getragen wird, kann als Ansatz der Inklusion bezeichnet werden. Durch das Landesgesetz wird jeder einzelne Schüler zu einem besonderen Schüler, indem seine Individualität und Vielfalt geachtet und respektiert wird und die individuelle Ausgangslage die Basis ist für den weiteren Lernprozess. Da durch die Vielfalt und Differenz aller Schüler der Fokus der pädagogischen Maßnahmen nicht mehr allein beim Schüler mit Beeinträchtigung liegt und die Schüler im Schulalltag die Erfahrung machen, dass die Verschiedenheit ein Teil der Normalität ist, kann von einem Ansatz der Inklusion gesprochen werden.

Inhaltsverzeichnis

Zu den Rahmenbedingungen für die Integration in Südtirol gehört auch der Einsatz personeller Ressourcen. Da die Integration nicht Aufgabe von Einzelpersonen ist, sondern die Zusammenarbeit von Rolleninhabern unterschiedlicher Berufsgruppen ist, wird es im nächsten Kapitel darum gehen, die verschiedenen Berufsbilder der schulischen Integration mit deren Aufgaben zu beschreiben.

Die Fachleute, die in Integrationsklassen zusammenarbeiten, haben ein gemeinsames Ziel: die schulische Integration. Die Arbeit mit dem Schüler/ der Schülerin mit Förderdiagnose kann nur als gemeinsames Anliegen aller am Integrationsprozess beteiligten Personen angesehen werden und kann auch nur dann gelingen.

Dabei darf es sich nicht um eine hierarchisch organisierte Zusammenarbeit handeln, sondern es geht um die Kooperation von Personen mit unterschiedlichen Aufgaben und Qualifikationen, die alle zur Verwirklichung eines gemeinsamen Erziehungskonzepts beitragen (Paggi o.J., S. 1-3).

Den Integrationsklassen wird je nach Schweregrad der Behinderung eine Integrationslehrperson und oder ein/e Behindertenbetreuer/in für eine bestimmte Anzahl von Stunden zugewiesen.

Wie im Landesgesetz 20/83 verankert, erfolgt die Verwirklichung der schulischen Integration unter anderem durch "die Zuweisung spezialisierten Betreuungspersonals für Menschen mit Behinderung, welches durch fachgerechte Maßnahmen die persönliche und soziale Selbstständigkeit sowie die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit des Schülers mit Behinderung in Zusammenhang mit dem Lehrpersonal fördert." (Art. 21/ter, Abs. 1h)

Die Zuweisung von Behindertenbetreuer/innen erfolgt immer dann, wenn die Behinderung laut Art. 1 Abs. 4/bis des Landesgesetzes Nr. 20/83 als schwer einzustufen ist, d.h. "falls eine oder mehrere Behinderungen die persönliche Selbstständigkeit, entsprechend dem jeweiligen Alter, derart beeinträchtigt haben, dass sich eine ständige, kontinuierliche und umfassende Betreuung auf individueller oder Beziehungsebene als nötig erweist."

Die Behindertenbetreuer/innen werden nicht der Integrationsklasse zugewiesen, d. h. nicht allen SchülerInnen, sondern dem Schüler oder der Schülerin mit Beeinträchtigung. Sie verfügen über Kenntnisse in Bezug auf Behinderungsformen, therapeutisch-funktionale Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung der Autonomie. Sie bringen im Klassenrat Beobachtungen und Überlegungen zu den Schülern mit Funktionsdiagnose ein und arbeiten zusammen mit den Lehrpersonen an der Erstellung des Individuellen Erziehungsplans, wobei die dokumentierten Beobachtungen in Bezug auf die Entwicklung des /der Schülers/in mit Funktionsdiagnose mit einfließen. Die Behindertenbetreuer/innen setzen in Absprache mit den Lehrpersonen und mit den Fachkräften der Sanitätseinheit (Logopädin, Ergotherapeutin, Physiotherapeutin...) die im Individuellen Erziehungsplan festgesetzten Maßnahmen um und stehen dem/der Schüler/in mit Funktionsdiagnose in allen Erfordernissen des täglichen Lebens bei, wobei die Eigenständigkeit und Gesellschaftsfähigkeit gefördert werden soll. Sie haben die Aufgaben, den/die Schüler/in mit Funktionsdiagnose auf dem Weg in die verschiedenen Einrichtungen (Therapie, Schule - Elternhaus) zu begleiten, sie bereiten das Spiel-, Arbeits- und didaktische Material vor und halten Kontakte mit den Eltern, Experten, Lehrpersonen usw. aufrecht.

Der/die Behindertenbetreuer/in ist jedoch nicht Mitglied des Klassenrates, hat aus diesem Grund auch kein Stimmrecht, wenn es um Bewertungen oder Versetzungen des Schülers/der Schülerin mit Funktionsdiagnose geht.

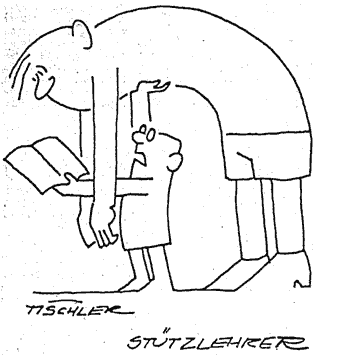

Abb. 2: Tischler 1998, S. 11

Den integrierten Klassen werden auch Integrationslehrpersonen zugewiesen. Diese werden den Klassen, nicht den einzelnen Schülern und Schülerinnen mit FD zugewiesen, mit dem Ziel einer zusätzlichen personellen Ressource für die schulische Integration im Klassenverband. Damit eine Zuweisung eines/einer Integrationslehrers/in erfolgt, ist ein psycho-diagnostisches Gutachten und das Ansuchen der einzelnen Schule notwendig, wobei der Schweregrad der Behinderung ausschlaggebend ist.

Die Zuweisung einer Integrationslehrperson erfolgt durch eine provinziale Arbeitsgruppe, die die Gutachten und Ansuchen bei ihrer Entscheidung berücksichtigt. (Paggi 1996, S. 817)

Laut Landesgesetz Nr. 20/83 Art. 21/ter Abs. 1g arbeitet die Integrationslehrperson "mit den Regellehrern in den Abteilungen und Klassen (zusammen), in welchen diese tätig sind und übernehmen gemeinsam die Verantwortung. Die Integrationslehrer nehmen somit teil an der didaktischen Planung, Erziehungsplanung und an der Erarbeitung und Überprüfung der Tätigkeiten im Kompetenzbereich der Klassenkonferenzen, der Klassenräte und der Lehrerkollegien. Die Integrationslehrer nehmen auch, immer wenn es von Nutzen für die Schüler mit FD erscheint, an den Sitzungen der funktionellen Betreuung und Rehabilitation teil." Die Integrationslehrperson ist vollwertiges Mitglied des Klassenrates in Bezug auf Planung, Umsetzung und Bewertung sämtlicher Schüler und auch vollwertiges Mitglied der anderen schulischen Gremien. Sie verfügt über Kenntnisse und Kompetenzen in Bezug auf Behinderungsformen, Möglichkeiten und Einschränkungen, Differenzierungsmöglichkeiten, spezifische Unterrichtsformen und Lehrmittel, erfasst die Ausgangslage und erstellt gemeinsam mit den Regellehrpersonen und Behindertenbetreuer/innen den IEP.

Sie ist:

-

Experte für integrative Unterrichtsformen und führt sie in Form von Teamunterricht auch durch,

-

Experte für fachübergreifende Kompetenzen

-

Experte für die Planung und Umsetzung von differenzierten Fördermaßnahmen

-

Experte für Differenzierungsmaßnahmen und integrative Unterrichtsformen.

Des Weiteren besitzt sie Kenntnisse in Bezug auf die Behinderungsform und deren Auswirkungen auf Lernen und Verhalten und bringt sie in den Unterricht ein, setzt spezifische Lehr- und Lernmittel ein und hält Kontakte mit Eltern, Experten, Lehrern usw. aufrecht. Sie koordiniert alle Maßnahmen zur Förderung von Schülern mit FD.

Jede Lehrperson im Team entscheidet sich innerhalb des Teams für eine Fächerkombination auf Grund ihrer besonderen Neigungen, Fähigkeiten und Erfahrungen. Die Lehrperson

-

agiert fachspezifisch und ist Experte für die Fachdidaktik,

-

ist Experte für fachspezifische Planung und Umsetzung und

-

ist auch zuständig für die Schüler mit FD.

Das Lehrerteam ist gemeinsam für alle Schüler verantwortlich. Es trifft sich regelmäßig zu Planungssitzungen, in denen der Unterricht gemeinsam besprochen und vorbereitet wird. Die Lehrpersonen regen sich gegenseitig an und tauschen Ideen und Erfahrungen aus. Sie widmen sich auch Kindern mit Lernschwierigkeiten, ohne dass die anderen SchülerInnen vernachlässigt werden, da der Teampartner in der Zwischenzeit mit ihnen arbeitet. Lerninhalte und Arbeitstempo können somit den einzelnen Schülern angepasst werden (Brugger 2001, S. 330-333).

Teamarbeit ist ein dynamischer Prozess, der nicht nur von den verschiedenen Berufsbildern geprägt wird, sondern auch von der Individualität der einzelnen Teammitglieder. Die Notwendigkeit der Teamarbeit bei integrativen Prozessen, die Ressource des Zwei-Pädagogen-Systems, aber auch die damit verbundenen Schwierigkeiten und Ängste werden im Kapitel Teamarbeit näher betrachtet.

In diesem Abschnitt geht es darum, den Weg aufzuzeigen, der durchlaufen werden muss, um in den Genuss von Fördermaßnahmen zu kommen. Die Bereitstellung der Ressourcen für die Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigung erfolgt erst dann, wenn bürokratische Kriterien erfüllt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich auch mit Dokumenten wie die Funktionsdiagnose, das Funktionale Entwicklungsprofil und den Individuellen Erziehungsplan auseinander zu setzen.

Um in den Genuss von Fördermaßnahmen zu kommen ist in Italien die Feststellung der Behinderung bzw. einer gravierenden Störung durch die Dienste der Sanitätseinheit notwendig. Die Feststellung erfolgt entweder sofort nach der Geburt, sofern die Behinderung bzw. Störung bereits auffällt. Häufig werden aber im Kindergarten oder in der Grundschule die Störungen von der Kindergärtnerin oder Lehrperson beobachtet und auf Grund dessen erfolgt die Meldung an die Dienste der Sanitätseinheit. Die Meldung kann von den Eltern selber, aber auch von den Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen über die Direktion-im Einvernehmen mit den Eltern-erfolgen.

Bei der Meldung eines Kindes mit Schwierigkeiten wird eine kurze Problembeschreibung vorgenommen. Diese Beschreibung wird vom Direktor der jeweiligen Institution unterschrieben. Die Erziehungsberechtigten werden von dieser Maßnahme informiert und erklären sich mit dem Ansuchen um eine umfassende Abklärung der Schwierigkeiten einverstanden. Von den Kindergärtnerinnen oder Lehrpersonen wird eine Beschreibung des derzeitigen Entwicklungsstandes in Bezug auf die Bewegung, die Selbstständigkeit, die Sprache und Kommunikation, die Wahrnehmung, die Kreativität, die Arbeitshaltung und Konzentrationsfähigkeit und das Sozialverhalten abgegeben. Das interdisziplinäre Team überprüft, ob es sich dabei um Defizite oder um Schwierigkeiten anderen Ursprungs handelt.

Die Feststellung der Behinderung bzw. der Störung wird Funktionsdiagnose (FD) genannt und wird im Leben eines Menschen mit Beeinträchtigung nur einmal im Leben erstellt und zwar bei der Erstmeldung. Sie erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit durch die Fachdienste der Sanitätseinheiten (Fachärzte, Psychologen, Therapeuten). Die Funktionsdiagnose soll die Stärken und Schwächen des jeweiligen Kindes beschreiben, um ein ganzheitliches Bild von den Entwicklungsmöglichkeiten und den Störungen zu erhalten, damit Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen entsprechende Maßnahmen für ihre erzieherische und didaktische Tätigkeit setzen (Paggi 2000b, S. 155-156).

Die Funktionsdiagnose definiert die Art der Behinderung oder Störung, enthält weitere relevante anamnestische Daten, beschreibt die Beeinträchtigungen und Fähigkeiten in den verschiedenen Entwicklungsbereichen und fasst diese zusammen. Auch enthält sie Vorschläge in Bezug auf therapeutische und schulinterne Maßnahmen, wie z.B. die Beseitigung architektonischer Barrieren, eine Reduzierung der Schülerzahl, Therapien, Zuweisung einer Integrationslehrperson, Zuweisung eines/er Behindertenbetreuers/in und einen erhöhten Bedarf an Stützmaßnahmen. Die Feststellung der Behinderung bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen (Paggi o. J.).

Da diese Diagnose einmalig erstellt wird, besteht die Gefahr, dass sie bleibende Bedeutung hat, also stigmatisiert. Sofern es sich um einen Bericht von Entwicklungsmöglichkeiten handeln würde, so wäre durch den Prozess der Entwicklung auch Veränderung möglich und es bestünde nicht der Verdacht eines medizinisch, statischen Modells, das völlig veraltert ist (vgl. Theoriendiskussion).

Nach der Funktionsdiagnose wird das funktionelle Entwicklungsprofil erstellt. An der Ausarbeitung des FEP's sind alle Lehrpersonen der Klasse, Behindertenbetreuer/innen, Vertreter/innen der Sanitätseinheit und die Eltern/Erziehungsberechtigten beteiligt.

Das Funktionelle Entwicklungsprofil ist eine prozessorientierte Beschreibung, die den aktuellen Entwicklungsstand im kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozialen, motorischen Bereich, im Sinnesbereich und in der Selbstständigkeit, sowie vorhersehbare Entwicklungsmöglichkeiten in den genannten Bereichen aufzeigt.

Die Ausarbeitung des FEP's erfolgt dann, wenn ein Schüler mit FD in eine nächst höhere Schulstufe übertritt. Somit kann das FEP Aufschluss geben über den in der Zwischenzeit erreichten Entwicklungsstand und darüber, welche Möglichkeiten sich beim Schüler mit FD noch entwickeln können (Paggi 2000b, S. 156).

Für den Schüler mit Beeinträchtigung muss nach der Funktionsdiagnose in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen bzw. Kindergärtnerinnen, Behindertenbetreuer/in, Psychologen, Therapeuten und unter Mitarbeit der Eltern ein individueller Erziehungsplan ausgearbeitet werden. Der IEP beschreibt die integrierten Maßnahmen, welche für den Schüler mit Behinderung für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel für 1 Jahr) vorgesehen werden, damit der Schüler das Recht auf Erziehung und Bildung verwirklichen kann. Der Individuelle Erziehungsplan enthält allgemeine Informationen zum Schüler/ zur Schülerin, wie z. B. Angaben zum Kindergarten- Schulbesuch, Angaben zur Familie, Angaben aus dem psychologischen und/oder ärztlichen Gutachten. Weiters enthält er die Ausgangslage in den Bereichen der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz sowie die Zielsetzungen und Ergänzungen in Bezug auf die Kompetenzen.

Die fachspezifische Ausgangslage gibt Aufschluss über den derzeitigen Stand in den einzelnen Lernbereichen, wobei die lebenspraktischen Fertigkeiten und die Basisfunktionen miteinbezogen werden sollen.

Weiters werden alle Aussprachen im Klassenrat, falls diese den Schüler mit FD betreffen, die Aussprachen mit Eltern und Vertretern der Sanitätseinheit protokolliert, jeweils mit Datum, den Anwesenden und den getroffenen Vereinbarungen. Im Individuellen Erziehungsplan werden auch die differenzierten Lernziele und Lerninhalte in den einzelnen Lern- und Fachbereichen aufgezeigt sowie die Organisationsformen des Unterrichts, die spezifischen Fördermaßnahmen und/oder der Einsatz spezifischer Lehr- und Lernmittel. Im Individuellen Erziehungsplan werden auch jene Maßnahmen festgehalten, die außerschulisch, d. h. von der Familie am Nachmittag durchgeführt werden, wie z. B. eine Reittherapie, Besuch der Musikschule usw. Somit erhalten alle, die mit dem Schüler mit FD arbeiten, ein ganzheitliches Bild, das schulische und außerschulische Bemühungen vereint (Paggi 1996, S. 816). Die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen werden immer wieder überprüft, mindestens zweimal jährlich, und falls notwendig, an den aktuellen Entwicklungsstand des Schülers mit FD immer wieder angepasst (Paggi 2000b, S. 156). Die Änderungen sollten mit dem Datum versehen werden, damit eventuelle Entwicklungsfortschritte oder -rückschritte auch terminlich dokumentiert werden. Alle Maßnahmen müssen möglichst präzise dokumentiert werden, da die genaue Beschreibung eine objektivere Beobachtung des Entwicklungsprozesses ermöglicht und auch als wichtige Informationsquelle bei einem Lehrerwechsel oder Schulstufenübertritt dient.

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass Lehrpersonen Dokumente, wie den Individuellen Erziehungsplan als zusätzliche Informationsquelle nutzen, sich aber vorher ein persönliches, unvoreingenommenes Bild des/der Schülers/in machen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Berichte und Informationen erst dann einzuholen, wenn man das Kind persönlich kennen gelernt hat.

Laut Gesetz Nr. 104/1992, Art. 12, Abs. 3 ist es Aufgabe der Schule, die Möglichkeiten des Schülers mit Behinderung in den Bereichen

-

des Lernens

-

der Kommunikation

-

der Beziehungen

-

der Sozialisation zu fördern.

Es gilt also, die verschiedenen Bereiche nicht einseitig, sondern gleichwertig miteinander zu verknüpfen. Es sollte sich um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wissenserwerb, den kognitiven Kenntnissen und dem Erwerb von lebenspraktischen und sozialen Kompetenzen handeln. Die Wichtigkeit von Lernbereichen und Inhalten sollen von der individuellen Lebensbedeutsamkeit und vom persönlichen Leistungsvermögen des Schülers abhängen, wobei die Ziele nicht hoch gesteckt werden dürfen, sondern im Bereich der Möglichkeiten des Schülers mit FD liegen müssen. Er stellt somit ein personalisiertes Unterrichtsprogramm für den Schüler mit besonderem Förderbedarf dar, der einerseits dazu dienen soll, die am wenigsten einschränkende Lernumwelt und andererseits die beste Fördermöglichkeit zu finden. Die personalisierten Unterrichtsprogramme sollen für jedes Kind geschrieben werden, das eine spezielle Förderung braucht (Eggert 1997, S. 267).

In der derzeitigen Schulpraxis beschäftigt man sich besonders zu Beginn des Schuljahres damit, Fachjahrespläne für Regelschüler und Individuelle Erziehungspläne für SchülerInnen mit einer Funktionsdiagnose zu erstellen. Jede Lehrperson überlegt, mit welchen Inhalten sich die SchülerInnen im Laufe des Schuljahres auseinandersetzen sollen und welche Lernziele sie im kommenden Schuljahr erreichen möchte. Bereits die getrennte Erstellung der beiden Pläne lässt erahnen, dass es sich mehr um Trennendes, als um Gemeinsames handeln muss und dass bereits bei der Erstellung unterschiedlicher Pläne Grenzlinien zwischen den SchülerInnen einer Klasse gezogen werden.

Die Aufnahme der SchülerInnen mit einer Förderdiagnose ist in Italien gesetzlich geregelt und macht es selbstverständlich, dass alle Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, während dies in anderen Ländern noch nicht zum Schulalltag gehört. In Südtirol besteht mit dem 6. Lebensjahr das Recht und die Pflicht auf den Schulbesuch, auch für das Kind mit besonderen Bedürfnissen. Das Kind mit besonderen Bedürfnissen wird nach neun Jahren effektiven Schulbesuchs von der Pflicht entlastet, hat aber weiterhin das Recht, die Schule bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu besuchen. Die Aufnahme von Schülerinnen und Schüler mit Funktionsdiagnose stellt trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen immer neue Herausforderungen an die Schule, an Eltern, an Lehrpersonen und BetreuerInnen. Zu Beginn eines Schuljahres stehen viele Lehrpersonen vor einer neuen Situationen, in denen nicht nur die Flexibilität des Einzelnen gefragt ist, sondern eine produktive Zusammenarbeit einer gesamten Schule gefordert wird. Damit die Freuden und Schwierigkeiten, die sich aus diesem Prozess ergeben, verdeutlicht werden können, ist ein Exkurs in die Praxis notwendig. Die anschließenden Fallbeschreibungen versuchen den Einklang und Widerspruch der Praxis anschaulich zu machen.

Inhaltsverzeichnis

"Integration gelingt dort, wo sie gewollt wird," Gerd Harms, Kultusminister von Sachsen-Anhalt (Roebke et al. 2000, S. 258).